zur Kharosthi- und Brähmi-Schrift^

Von Rainer Voigt, Berlin

1. Die Kharosthi-Schrift^

Obwohl die Herleitung des indischen Kharosthl-Alphabets aus der aramä¬

ischen Schrift seit dem 19. Jh.^ vertreten wird und von den meisten Forschern

akzeptiert ist,"* bleiben die Einzelheiten der Übernahme strittig. H. Falk hat

' Ich danke den Berliner Kollegen B. Schlerath, H. Falk und M. Meier-Brügger

für nützliche Hinweise. Besonderen Dank schulde ich O. von Hinüber (Freiburg i.Br.)

für seine indologischen Ratschläge. Von der Berechtigung, im Falle des BrähmT von einer

„Schrifterfindung" zu reden, habe ich mich allerdings nicht überzeugen lassen.

^ Die bisherigen Theorien zur Etymologie dieser Schriftbezeichnung finden sich bei

Renou (in Wackernagel 1957, S. llOf.), Falk (1993b, S. 84-90) und Salomon (1998,

S. 50f.). Da keine recht überzeugen kann, sei ohne großen Anspruch eine weitere hin¬

zugefügt. Bestünde nicht, da mit der Übernahme der Schrift zu Zeiten des persischen

Großkönigs Kyros (pers. Kurus, hebr. Kör^s) gerechnet werden könnte, obwohl die

Schrift später bezeugt ist, die Möglichkeit der Herleitung aus diesem Namen? Die zeit¬

liche Lücke, die man nicht zu überbrücken glaubte, obwohl Dokumentationslücken in der Geschichte immer wieder begegnen, wird in jüngster Zeit - wenigstens was das Brähmi betrifTt - immer geringer. So sind in letzter Zeit kurze Brähmi-Inschriften aus Ceylon be¬

kannt geworden, die in das 4. Jh. v.Chr. und sogar früher datiert werden, s. Coningham [u.a.] 1996, Salomon 1998, S. 12. Bei einer Abhängigkeit des BrähmT von der KharosthT, wie sie von vielen angesetzt wird, müßte diese noch weiter zurückdatiert werden. Hom¬

bach (1968) will in der Schriftbezeichnung einen Personennamen Kharaosta erkennen.

Wie ich jetzt der neuen Arbeit von Salomon (1998, S. 51) entnehme, hat Bailey (1985)

unlängst eine äußerst ansprechende iranische Etymologie vorgeschlagen. Er sieht in der Sprachbezeichnung ein Kompositum mit ''xsadra- , Reich, reichs-' als erstem Element.

Unter den Vorschlägen für das zweite Element besticht die, welche eine Verknüpfung mit der Wurzel für , schreiben' herstellt (vgl. altpers. paip- , bestreichen, bemalen, schmücken', Brandenstein/Mayrhofer 1964, S. 136); also xsadra -pistra , königliche Schrift (lipi-)'.

Die schwierige Form wäre dann volksetymologisch (,Eselslippe') umgeformt worden.

Dadurch scheinen mir alle bisherigen Vorschläge hinfällig zu sein.

' Zu einem detaillierten Forschungsbericht s. Falk 1993b.

* Vgl. die Äußerung von Salomon (1998, S. 53), der zu dem syllabischen System der

KharosthT meint, es könne „best be explained in historical terms as a refinement of the Semitic consonant-syllabic system".

unlängst (1996) erneut^ die einzelnen Buchstabenformen der aramäischen

Schrift mit denen der Kharosthi-Schrift verglichen. Er unterscheidet dabei

folgende Gruppen von Zeichenpaaren, die bestimmt seien durch:

I. Übereinstimmung in Form und Lautung (6 Paare),

II. Übereinstimmung in der Lautung, aber nicht in der Form (12

Paare),

III./IV. Übereinstimmung in der Form, jedoch nicht in der Lautung,

wobei weiterhin unterschieden wird, ob die betreffenden Laute in

beiden Sprachen (3 Paare), oder nur in einer der beiden Sprachen (6

Paare) vorhanden sind.

Es kommt noch (V.) eine Gruppe von Zeichen hinzu, bei denen sich wegen

der fehlenden formalen bzw. lautlichen Übereinstimmung keine Paare bil¬

den lassen.

Nach dieser Darstellung wird eine hinreichende Ähnlichkeit zwischen

beiden Schriften lediglich für sechs Schriftzeichen anerkannt. Darauf grün¬

det sich die Annahme von Falk, der „local from Gandhära" habe nur über

eine vage Kenntnis des aramäischen Alphabets verfügt, was zu der freien

Erfindung der Mehrzahl der Schriftzeichen geführt habe.

Dieser Entwurf ist zu statisch. Er enthält kein dynamisches Element,

das geeignet wäre, mehr als äußerlich fast identische Zeichen miteinander

zu verknüpfen. Nach diesem statischen Modell wäre es schwierig, z.B. die

Verwandtschaft des syrisch(-aramäisch)en Estranglä-Alphabets mit dem

arabischen Alphabet zu erweisen.

rtT [']' \ [i] ^

[p-f] kj

^ [bY <_> 1 [/■] cS [s]

[g-g] c [k] J Sl M 3

:i [d] i A [/] J \ w j

cn [h] 0 y [m] f JL [s]

«.

o N J ^ [n] ü ^ [t] o

\ H j a> [s]

m c - ['] L

' Eine der letzten Zusammenstellungen der Art stammt von Jensen (^1969) und Dani (1963, S. 258, ^1986, S. 355), die zum Vergleich ältere westsemitische Schriftzeichen anfüh¬

ren. Wenn auch der methodische Ansatz, vor allem zeitgenössische aramäische Formen in Betracht zu ziehen, im allgemeinen akzeptiert werden muß, bleibt das Erstaunen über die

Ähnlichkeit zwischen einzelnen indischen und älteren aramäischen Schriftzeichen. Bei

einem des Aramäischen kundigen Beamten könnte man gegebenenfalls die Kenntnis älte¬

rer Formen voraussetzen (s.u.).

Im Wortanlaut.

'' Die Spirantisierung des Aramäischen ist hier nicht berücksichtigt.

Für welche Lautwerte (außer für /, t, und p-f) finden wir hier „more

or less identical signs", wie es Falk bei einer Vergleichung zwischen der

aramäischen und der Kharosthi-Schrift allein anerkennen will? Eine Ver¬

gleichung kann nur durch die Einbeziehung der historischen Dimension

sinnvoll bewerkstelligt werden.^ Wir besitzen zwar verschiedene andere

westsemitische Alphabete, die es erlauben, das Arabische näher an das He¬

bräische heranzurücken. Eine lückenlose Ableitung aller Buchstabenformen

ist dennoch schwierig, obwohl es inzwischen entschieden zu sein scheint,

daß die arabische Schrift trotz späterer Beeinflussung durch das Syrische

auf die nabatäische Schrift zurückgeht.' Für unsere Überlegungen ist es von

Bedeutung, daß die arabische Schrift im Unterschied zur hebräischen, aber

nicht zur syrischen, die einzelnen Buchstaben miteinander verbindet, z.B.

o + + = Es ist hier ein neuer Duktus entstanden, der die Formung

aller Schriftzeichen beeinflußt hat. Keiner würde hier von einer „Erfindung"

der arabischen Schrift sprechen, obwohl die arabischen Zeichenformen sehr

innovativ sind. Bei einer historischen Ableitung des arabischen Alphabets

müßte es insbesondere auch darum gehen, den Einfluß des kursiven Duktus

auf die Entwicklung der einzelnen Buchstaben darzulegen.

Ein solches dynamisches Modell soll nun ansatzweise für die Herleitung

der Kharosthi-Schrift aus dem Aramäischen versucht werden, wobei das

Schwergewicht auf der verfeinerten phonetischen Interpretation der ara¬

mäischen Konsonanten liegt. Es können dabei die Übereinstimmungen in

den Schriftzeichen wesentlich vermehrt werden. Es wird sich zeigen, daß

die Kenntnisse der aramäischen Schrift bei dem sog. Schrifterfinder doch

weit besser waren, als manche heute annehmen möchten. Soll etwa - wie es

Franke vor hundert Jahren ausgedrückt hat - „das große und reiche Indien"

wirklich „ehemals ein abgeschlossenes Sonderdasein gefristet und dem

Weltverkehr sich ferngehalten haben"?i° (1893, S. 595).

* Es bietet sich ein Vergleich mit der historischen Sprachwissenschaft an. Danach sind

Formen in verschiedenen Sprachen nicht dann miteinander verwandt, wenn sie sich äh¬

neln oder gleich sind, sondern wenn sie auf eine gemeinsame Form zurückgeführt werden können.

' Siehe z.B. Healey 1990, dagegen Troupeau 1991.

'° Das heißt: Sollte in Indien so wenig von dem aramäischen Alphabet bekannt ge¬

wesen sein, daß man nur aufgrund einer vagen Kenntnis einzelner Zeichen ein neues

Alphabet erfunden habe?

2. Aramäisches und indisches Lautsystem

Man muß sich die Schwierigkeiten vor Augen führen, mit denen der

Schriftentwickler" konfrontiert war, als es darum ging, die über ein kom¬

plexeres Konsonantensystem verfügende indische Sprache mit den wenigen

aramäischen Schriftzeichen wiederzugeben. Wir vergleichen die ganz an¬

ders aufgebauten Okklusivsysteme der beiden Sprachen, ohne auf die Fri¬

kative und Liquide usw. einzugehen.'^ Das Aramäische ist - wie allgemein

das Semitische - triadisch aufgebaut (mit jeweils einem stimmlosen, einem

stimmlos emphatischen und einem stimmhaften Vertreter), wobei die nicht-

gelängten nicht-emphatischen Verschlußlaute (d.s. p-b, t-d, k-g) nach

Vokal spirantisiert werden {p [/] - b [/?], t[d'\-d [(?], k[x\-g [y\). Das Indi¬

sche zeichnet sich demgegenüber durch eine tetradische Struktur aus.

aramäisch indisch

p/p b/b P ph b bh

t/t ! d/d t th d dh

s S z t th d dh

- - - c cb i jh

k/k 1 g/§ k kh g gh

Eine genaue Entsprechung zwischen den Konsonanten der beiden Systeme

läßt sich nicht herstellen. Es ist also eine unbillige Forderung an den Schrift¬

entwickler, sich keiner so geradlinigen Wiedergabetechnik befleißigt zu ha¬

ben, wie es Falk von ihm gefordert hat (1996, S. 152). Es kommt noch eine

weitere Schwierigkeit hinzu. Es werden im Indischen alle Schriftzeichen

durch Anfügung von Strichen und Bögen vokalisiert. Damit ergeben sich

nur für die oben angeführten Verschlußlaute im Indischen 100 vokalisierte

Schriftzeichen (d.s. 20 Buchstaben mal 5 Vokalisierungen)'^ gegenüber 11

aramäischen Schriftzeichen. Wenn es Falk (a.a.O.) unerklärlich anmutet,

weshalb das aramäische t nicht einfach als ta-Zeichen übernommen wurde.

" Der Ausdruck Schrifterfinder paßt nicht. Wie man das Rad nicht zum zweiten Mal erfinden kann, sind die meisten Schriftentwicklungen Adaptionen bekannter Schriften an zu verschriftende Sprachen. Bei den neuzeitlichen Schriften wie der Alaska-, Vai- und Tscherokesen-Schrift (s. Schmidt 1980) handelt es sich demgegenüber um Erfindungen, die mit den primären Schrifterfindungen der Sumerer und Ägypter zu vergleichen sind.

Diese beiden Typen von Schriften dürfen nicht vermengt werden.

Zur Schreibung der fünf Nasalen des Indischen standen nur zwei aramäische Nasale (nämlich m und n) zur Verfügung.

Es kommen noch weitere sekundäre Vokalisierungen hinzu.

so bleibt dabei unberücksichtigt, daß den drei aramäischen Schriftzeichen t t d der dentalen Reihe (vielleicht durch s s z der affriziert-sibilantischen

Reihe zu erweitern) im Indischen drei Reihen mit zwölf Lauten entsprechen,

die vokalisiert sechzig Schriftzeichen ergeben. Wenn somit aus drei aramä¬

ischen Zeichen im Indischen sechzig Zeichen gebildet werden sollen, dann

darf man nicht die fehlende Gradlinigkeit der Entsprechungen bemängeln.

Es sind bei einer Vergleichung der Zeichenformen auch die vokalisierten

indischen Zeichen heranzuziehen. Es ist nämlich denkbar, daß ein ara¬

mäischer Buchstabe {K - Konsonant) als vokalisiertes Zeichen (z.B. Ki)

interpretiert wurde, was dann zu einer Art Rückbildung der Grundform

{Kd) geführt hat. Es wird sich zeigen, ob dieser Grundgedanke geeignet ist,

bisher abweichende Formen näher an das Aramäische anzuschließen.

Um die Wiedergabe des Indischen mit aramäischen Schriftzeichen rich¬

tig einschätzen zu können, muß man die Lautsysteme der beiden Sprachen

einander gegenüberstellen. Wir beschränken uns auf einen wesentlichen Teil

des Verschlußlautsystems. Eine direkte Gegenüberstellung scheint nur bei

den Labialen und Velaren durchführbar zu sein. Es kommen mit Einschrän¬

kungen die Dentale hinzu, welche im Indischen über mehrere Reihen verfü¬

gen. Wir stellen die PTK-KeWien in beiden Sprachen gegenüber:

aramäisch

P P b

t t d

k q» g

indisch

P ph b bh

t th d dh

k kh g gh

Die drei Kolumnen des Aramäischen (und anderer semitischer Sprachen)

lassen sich mit distinktiven Merkmalen folgendermaßen darstellen:

ptk ; Ptq bdg

[- emph] [+ emph] [- emph]

[- stimm] [- stimm] [+ stimm]

Emphase ist eine - bewußt vage gehaltene - Sammelbezeichnung für ver¬

schiedene artikulatorische Merkmale, durch die sich die mittlere Kolumne

im semitischen Konsonantenblock auszeichnet. In älteren semitischen Spra¬

chen läßt sich die Emphase als Glottalisierung bestimmen, welche in dem

abruptiven Ubergang der Verschlußlaute zu dem folgenden Segment besteht.

Fehlende Glottalisierung oder fehlender abruptiver Übergang realisiert sich

phonetisch als Aspiration, die später in die Spirantisierung mündet. Es läßt

" Eine konsistente, aber hier nicht befolgte Wiedergabe dieses Lautes ist k.

sich dies an der Wiedergabe griechischer Wörter im Aramäischen ablesen,

wo griechisches ti, t und k durch die emphatischen Laute p, t und q wieder¬

gegeben werden, während (p, 6 und x alsp, t und k (bzw. deren spirantisierten

Stufen) erscheinen, z.B. im Syrischen:

p < n sapond (< ''sapond) < odTiwv ,(<) sapo','^

p < T dntipatiqdjd < (ivTupaiiKÖq ,contradictorius' ,

t < T sitid < aizkoL ,(<) situla'.

t < e

'aptrd < (fÖogd ,morbus stomachi'.

? < X qesar (WS), q^sdr (OS)'^ < xataap ,(<) caesar k < X kora < X^Q^ ,terra, provincia'.

Wir haben also folgende Entsprechungen zwischen den griechischen und

aramäischen Verschlußlauten:

^^^---^ griechisch aramäisch

labial ¥/(>[/])'' p ip/fr

dental et*(>[ö]) t [t/e]

velar x^*(>M) k [k/xl

griechisch aramäisch

labial np' (> [p])

dental Ti'(>M) m

velar xk'{> [k]) q{k)[k']

Die Opposition zwischen aspiriert und nicht-aspiriert im Griechischen ent¬

spricht also der Opposition zwischen nicht-glottalisiert (nicht-emphatisch)

und glottalisiert (emphatisch) im Aramäischen. Nicht-Glottalisierung kommt

durch Aspiration (später Spirantisierung) zum Ausdruck:

griechisch aramäisch

(p 6 }( : 7t T H

=

ptk : ptq

[+ asp] : [- asp]

[-glott] : [H-glott]

[+ asp] : [- asp]

Die Belege sind aus Brockelmann 1928. Zum emphatischen^ s. Voigt 1998.

" Die unterschiedliche Aussprache bezieht sich auf das West- bzw. Ostsyrische.

Die spätere Entwicklung der griechischen Aussprache wird in Klammern gegeben.

Die Unterstreichung der Buchstaben markiert die Spirantisierung.

Diese Abschweifung war notwendig, um die Äquivalenz von Aspiration

und Nicht-Glottalisierung (bzw. Nicht-Aspiration und Glottalisierung)

aufzuzeigen, welche wir auch für die Beziehung des Aramäischen mit dem

Indischen ansetzen.

Die vier Kolumnen des Indischen lassen sich leicht mit Hilfe von zwei

Merkmalen darstellen:

ptk [- stimm]

[- asp]

ph th kh [- stimm]

[+ asp]

bdg [+ stimm]

[- asp]

bh dh gh {_+ stimm]

[+ asp]

Bei einem Vergleich der Merkmalsbestimmungen zwischen beiden Sprachen

ergeben sich folgende Entsprechungen:

aramäisch indisch

ptk ph th kh

[- glott]

[+ asp]

[- stimm]

[+ asp]

[- stimm]

ptq ptk

[+ glott]

[- asp]

[- stimm]

[- asp]

[- stimm]

Ganz wesentlich für unsere Problematik wäre es, wenn wir zusätzliche Ar¬

gumente aus der Wiedergabe semitischer und griechischer Fremdwörter im

Indischen bzw. indischer Wörter im Semitischen gewinnen könnten. Da dazu

Vorarbeiten fehlen, können nur einige wenige Beispiele geboten werden.

gr. X > aram. q > ind. k:

- gr. TtiTTocxiov , Schreibtafel' > zr2im. petqd (oderpettqd) > s.pitaka: Diese

Verknüpfung von Halevy wird von Bühler (1898, S. ix) mit Hinweis

auf die interne Ableitung von pita ,Korb' (Mayrhofer 1998, S. 322)

abgelehnt (s. Falk 1993b, S. 306).

- gr. TtXd^, nXoLxdc, ,Tafer > aram. plaqqd ,id.' > s. phalaka: Diese auch auf

Halevy zurückgehende Etymologie wird ebenfalls von Bühler (1898,

S. ix) abgelehnt, s. Mayrhofer 1996, S. 202. Wenn man diese beiden Bei¬

spiele gelten lassen wollte, lägen volksetymologische Umbildungen vor.

- Bei dem rätselhaften Wort ketubha mit unklarer Bedeutung ist man ver¬

sucht gewesen, hebr. ktübd'' , geschriebenes (part. pass, f.)' heranzuziehen

(Falk 1993b, S. 306). Es lägen dann allerdings andere Lautentsprechun¬

gen vor.

ind. k > sem. q:

- s. kunda- ,Jasmimum pubescens' > hebr. qiddd'' , Zimtblüte': Während

arab. kundur ,Weihrauchbaum(harz)' von Mayrhofer (1956, S. 230)

auch auf dieses indische Wort zurückgeführt w^ird, sieht Ullmann

(1970) den Ursprung in dem griechischen )(öv8gO(; ,Korn, Graupe'.

- s. kapi ,Affe' > hebr. qö/op ,id.': Auch gr. Kfjßoq/KfjTiO!; paßt zu der po¬

stulierten Lautentsprechung.

- s. krml > he. karmil , Karmesin': Hier stimmt die Lautentsprechung

nicht, vgl. aber das verwandte arab. qirmiziy ,karmesinrot' mit dem zu

erwartenden q.

- s. kustha > griech. KÖoxog / arab. qust ,Kostus' (Littmann 1926, S. 415).

Diese wenigen Beispiele, die zudem teilweise nicht sicher sind, können

nicht die postulierten Lautentsprechungen beweisen, welche sich z.B. bei

Entlehnungen zwischen dem Griechischen und Semitischen bewährt haben.

Sie zeigen aber den Weg an, der bei der Frage der Entlehnungen in und aus

dem Indischen, deren Untersuchung eine eingehende Behandlung erfordern

würde, einmal beschritten werden sollte.

3. Aramäische und Kharosthi-Schrift

Über die sechs Zeichenpaare hinaus, die nach Falk eine akzeptable for¬

male und lautliche Entsprechung an den Tag legen, möchte ich im folgen¬

den einige weitere Zusammenstellungen von ähnlichen aramäischen und

Kharosthl-Schriftzeichen vorschlagen.'^ Die minimalistische Position von

Falk scheint mir ebenso wenig vertretbar zu sein wie die maximalisti-

sche Positon etwa von Bühler (1895), der jedes aramäische Zeichen in der

Kharosthi-Schrift wiedererkennen will. Auch wenn sich dies vielleicht eines

Tages ergeben sollte, geht es im Augenblick um die Plausibilität der Zusam¬

menstellungen und letztendlich auch um eine Ehrenrettung des indischen

Schriftentwicklers, dem man keine mangelnde Kenntnis der damals univer¬

salen aramäischen Schrift vorhalten darf.

In der Regel finden sich die von mir reklamierten Zeichenformen in dem genannten

Artikel von Falk. Einige der folgenden Zusammenstellungen finden sich bereits in der

älteren Literatur, oftmals jedoch ohne Begründung und unter Bezugnahme auf ältere ara¬

mäische Schriftformen. Die angeführten aramäischen Zeichenformen sind meist Dupont- Sommer 1966 entnommen.

7Qa

Das wortanlautende a muß - aus strukturellen Gründen - aus dem aramä¬

ischen ' ('dl^p)^° abgeleitet sein. Das Prinzip, daß wortanlautende Vokale {a,

i, H usw.) genauso wie inlautende {Ka, Ki, Ku usw.), nämlich als konsonan¬

tisches Element -i- Vokal, geschrieben werden, ist nur auf dem Hintergrund

des Aramäischen verständlich. Denn nur im Aramäischen (und anderen

semitischen Sprachen) wird ein anlautendes a, i, u usw. mit 'a, 'i, 'u usw.

wiedergegeben (wobei ' ein Konsonant ist). Es muß füglich das in Xa, Xi, Xu

usw. anzusetzende Element X auf ein aramäisches ' zurückgehen.

Die beiden Schriftzeichen lassen sich ineinander überführen. Die Lösung

liegt in der Zeichenform die sich aus drei Strich(bewegung)en zusam¬

mensetzt. Da diese Form dem Grundtyp der Kharosthl-Schriftzeichen

widerspricht, welche meist nur aus einem senkrechten Strich (mit Abzwei¬

gungen) bestehen,^' wurde von den drei Strichen des Ausgangszeichens die

ersten beiden (von links gesehen) weggelassen: h( >7. Eine andere Möglich¬

keit der Ableitung ergibt sich aus einer Form des 'dl^p, bei der der mittlere

Strich vergrößert wurde und einen Bogen nach links zeigt: "C (Rosenthal

1939, Schrifttafel 3 „aus dem 5.Jh.").

AA g_ ff

Die Schlinge in dem wie ein cp aussehenden Zeichen ga erklärt sich aus dem

Bemühen, die beiden Striche der Ausgangsform g miteinander zu verbinden

{A>X>f).

*hh m ma

Das Kharosthi-Zeichen ma weicht von dem aramäischen m erheblich ab.

Wenn man jedoch graphische Kürzungsprozesse annimmt, mit denen mehr-

strichige aramäische auf einfachere indische Schriftzeichen zurückgeführt

werden können, bietet sich die Form )l m an. Es wurde in drei Strichen

gezeichnet: ^ gefolgt von zwei senkrechten Strichen ^1. Läßt man nun diese

weg, ergibt sich die Form Die Formgebung könnte auch durch das gleich¬

förmige 'ayin des Aramäischen (^) beeinflußt sein, indem das im Indischen

nicht benötigte Zeichen des Pharyngals für die Wiedergabe eines anderen

^° Es werden hier zur Bezeichnung der aramäischen Buchstaben die bekannteren

hebräischen Ausdrücke verwendet, obwohl es im Aramäischen eigene - leicht abwei¬

chende - Buchstabennamen gibt, z.B. 'älap für 'dl^p und semkat für sdm§k.

^' Von den sechs Schriftzeichen, deren Ableitung vom Aramäischen nach Falk (1996)

gesichert ist, stehen fünf auf einem Bein.

Lauts verwendet wurde. Nach Bühler ist das Kharosthi ma - anders ausge¬

drückt - „not much more than the head of the Aramaic" m (1895, S. 56).

i^r\s sa

Falk lehnt einen Zusammenhang zwischen aram. s (sdm§k) und khar. sa ab.

Vergleicht man hingegen 5 mit dem palatalen H J~) s'a, gelingt die fierleitung

ohne Schwierigkeiten. Soll man aus dieser Entsprechung schließen, daß das

aram. 5 damals palatal ausgesprochen wurde? Da mir dies unwahrscheinlich

zu sein scheint, möchte ich vorschlagen, das dentale sa doch auf aram. s zu¬

rückzuführen. Bei der Übernahme des Zeichens Tl könnte der rechte Strich

verkürzt und nach links gebogen worden sein, um das Zeichen auf den

linken senkrechten Strich zu stellen, was eher dem Duktus der Kharosthi-

Schrift entspricht. Man kann dabei auf Bühler verweisen, der sich bereits

über die „tendencies underlying the formation of the KharosthT signs" ge¬

äußert hat. Danach besitzt diese Schrift eine Vorliebe für Schriftzeichen

„consisting of long vertical or slanting lines with appendages added to the

upper part" (1895, S. 52).

ns ffcha

Eine Zusammenstellung des aramäischen 5 mit dem indischen sa (wie bei

Falk) ist nicht gerechtfertigt, da sie auf der nur zufällig übereinstimmenden

Umschreibung verschiedener Laute beruht. Während im Indischen sa ein re¬

troflexer Sibilant ist, zeichnet sich im Semitischen s sowohl durch Emphase

(d.i. ursprünglich Glottalisierung) als auch durch Affrizierung aus ([fi']).

Vor allem im Arabischen hat s seinen Charakter ganz geändert und ist zu

einem velarisierten Zischlaut geworden ([s] oder [s^]). Zur Affrizierung des

sade, welches noch im Neuhebräischen affriziert (aber nicht mehr .empha¬

tisch') ausgesprochen wird, auch im aramäischen Bereich ziehe man die Bei¬

spiele heran, in denen aram. s bei Umschreibungen iranischer Sprachen mit

Affrikaten wiedergegeben wird, wie bei aram. slthd , Kreuz' > pers. calipä

und aram. nasrdjd ,Nazarener' > sogd. n'cfrj'y (s. Steiner 1982).

Aufgrund des affrizierten Charakters des s liegt ein Vergleich mit den Pa¬

latalen des Indischen nahe. Ich schlage deshalb das Zeichen für den stimm¬

losen aspirierten Palatal Y cha vor, der m.E. eine hinreichende Ähnlichkeit

mit dem aramäischen f' an den Tag legt (s. Bühler 1895, S. 58). Der Quer¬

strich wurde von f" tha übernommen. Leider ist dieses Zeichen im Asoka-

Aramäischen (Dupont-Sommer 1966) nicht vollständig erhalten. Wegen

des nur einmaligen unvollständigen Belegs sei auf andere zeitgenössische

Zeichenformen (Y) bei Naveh (1970, S. 48, Fig. 9 „The Aramaie cursive in

the fourth and third centuries B.C.E") verwiesen. Das von Weber (1856,

S. 398) ins Spiel gebrachte Zeichen ^ ja eignet sich wegen seiner stimmhaften

Aussprache weniger; ja ist natürlich von cha deriviert.

ns Vksa

Die auffallende Ähnlichkeit von ksa (nach Salomon 1998, S. 43) mit dem

aramäischen Schriftzeichen s läßt sich nunmehr aufgrund des affrizierten

Charakters des aramäischen s erklären. Ich nehme an, daß das Zeichen für

ksa ursprünglich keine Ligatur darstellt, sondern direkt aus dem Zeichen

für s mit seiner damaligen Aussprache [ts'] oder - ohne Glottalisierung - [ts]

hergeleitet ist.^^ Man könnte dies als zu weit hergeholt ansehen, wenn es

nicht eine bemerkenswerte Parallele bei der Übernahme der phönizischen

Schrift in Griechenland gäbe. Das ostgriech. H ^sT (> ^T) wurde nämlich

aus dem phönizischen $ 'Sdm^k abgeleitet, das gewöhnlich mit einfachem

s umschrieben wird, obwohl es ursprünglich und lange Zeit ein nicht¬

emphatischer Affrikat [ts] war. Man kann dies aus ägyptischen Umschrei¬

bungen hebräischer Wörter erschließen, in denen s [ts] mit dem ägyptischen

„t" [c = ts] wiedergegeben wird, z.B. äg. (in syllab. Schreibung) tu-ru^-ta

(u.ä.), rekonstruiert als J'sulta", d.i. [cukä], aus he. söl^t [^sodsd] ,Weizen-

grieß. Mehr bzw. der frühhebräischen Form [^sult-]. Eine solche Umschrift

wiegt hier schwer, weil das Ägyptische über verschiedene Zeichen für rein

sibilantisches (d. i. nicht-aff riziertes) s und / verfügt. Im Gnechischen wurde

also das aramäische Schriftzeichen s [ts], das im 9. vorchr. Jh. sicher noch

affriziert ausgesprochen wurde, zur Wiedergabe der affrizierten Konsonan¬

tengruppe ? (> ks) verwendet.^^ Bei der indischen Interpretation von aram.

s [ts] als ks [ks] wird keine Beeinflussung durch das Griechische, sondern

eine voneinander unabhängige parallele Entwicklung vorliegen.

Die lautliche Ähnlichkeit zwischen einem alveolaren Affrikaten und ks zeigt

sich auch in der Wiedergabe des ks mit dem cerebralen Affrikaten [ts] in den

modernen dardischen Sprachen (Hitch 1984, S. 199), z.B. sinä äch ,aksa' (Bai¬

ley 1943-1946, S. 773). Nach Bailey (o.e.) ist im Gändhäri ^5 zu ts geworden.

Die Ähnlichkeit der beiden Affrikaten zeigt sich auch bei der Wiedergabe von

gändhäri <ks> im Chinesischen, z.B. chin. lo-ts'a ,räksasa' (a.a.O.).^''

Damit wird sowohl das Zeichen für cha als auch das für ksa auf aram. 5

[ts(')] zurückgeführt.

Für indische Ohren klangen beide wie \ts].

Nach der traditionellen Darstellung (s. Schwyzer 1953, S. 144, Meier-Brügger 1992, S. 54) bleibt es unklar, wie ein Sibilant zur Darstellung eines Affrikaten verwendet werden konnte.

Umgekehrt wird khotan. ks benutzt, um chines. ts(')- wiederzugeben.

^Yq ^ kha

Von der aramäischen Form q kommt man leicht zu kha. wenn man den

linken senkrechten Strich wegläßt und den rechten, teilweise kurzen Strich

verlängert.

y/5 "T sa

Das Kharosthi-Zeichen für sa, das wegen seines ganz unterschiedlichen

lautlichen Gehalts auf keinen Fall mit aramäisch s verglichen werden darf,

leite ich aus aram. Y/ s {sin, so anstelle des verunglückten „sädeh", S. 155) ab.

Das dreibeinige /-Zeichen wurde umgedreht (> wobei die beiden äuße¬

ren Striche verkürzt wurden, um das Zeichen auf den senkrechten mittleren

Strich zu stellen (> T, so schon bei Bühler 1895, S. 52). Die Laute in beiden

Sprachen sind sich hinreichend ähnlich, wird doch das retroflexe s traditio¬

nellerweise wie 5 ausgesprochen.^^

hi ftha

Schließlich wäre es erstaunlich, wenn das im Aramäischen so wichtige

Schriftzeichen t, das als Personenmarker in der Konjugation und als Feminin¬

morphem beim Nomen vorkommt, nicht in der Kharosthi-Schrift nach¬

weisbar wäre. Das Zeichen *? ta kommt m. E. nicht in Frage, obwohl man es

durch Verkürzung des linken unteren Striches aus dem aramäischen Zeichen

ableiten könnte, dafür aber "f" tha. Das Kharosthi-i^^i repräsentiert eine äl¬

tere Form des kreuzförmigen aramäischen t. Darf man bei dem Schriftent¬

wickler mit einer Kenntnis älterer Formen der aramäischen Schrift rechnen?

Auch wenn man geneigt ist, keine anderen Schriftzeichen als die in den

Asoka- und vergleichbaren Inschriften belegten als mögliche Quelle für

die Kharosthi anzusehen, sollte es doch nicht ausgeschlossen werden, daß

sich einmal Inschriften mit solch archaischen Schriftzeichen finden lassen.

J. Naveh hat in seinem Buch über die Entwicklung der aramäischen Schrift

gerade den archaischen Charakter der Schrift in den Inschriften von Af¬

ghanistan und Nordwestindien festgehalten (1970, S. 51). Zu der Schrift der

Inschriften des 7. und 6. Jh. v. Chr. bemerkt er, daß beim X t der etwa waage¬

rechte kürzere Strich „tends not to cut across the downstroke" (S. 21). Hat

man sich regional noch einige Zeit gegen diese Tendenz behaupten können?

Nach Thumb (1958, S. 205) war s ein „/mit cerebraler Mundstellung".

Außerdem ist es nicht a priori auszuschließen, daß ein Gelehrter an einem

indischen Fürstenhofe doch mehr über das Aramäische und seine verschie¬

denen Zeichenformen gewußt hat.

Es ist auffällig, daß ein weiterer sehr häufiger Buchstabe, nämlich in der

Brähmi-Schrift eine der älteren aramäischen Schrift sehr ähnliche Form H zeigt,

welche in den östlichen aramäischen Inschriften (bislang) nicht belegt ist.

Andererseits ist, um diesen traditionellen Überlegungen^* nicht zu weit

zu folgen, bei der Form i" auch eine interne Entwicklung aus aram. h t denk¬

bar. Da ein senkrechter Strich mit einer Abzweigung rechts schon für h p

vergeben ist, wurde der rechte kleine Strich verkürzt (> t) und über den

senkrechten Strich hinaus nach links verlängert (> "t").

Damit verbleiben nur noch wenige aramäische Zeichen, die nicht in der

Kharosthi-Schrift nachgewiesen sind. Ich würde es methodisch für verfehlt

halten, eine Ableitung bis zum letzten Buchstaben zu erzwingen. So scheint

h [Ä] keine Entsprechung im Kharosthi zu haben, was sich leicht durch das

Fehlen eines Pharyngals im Indischen erklären läßt. Auffallend ist, daß sich

bei V T ^ kein Reflex in der indischen Schrift nachweisen läßt. Der Schrift¬

entwickler konnte die aramäische Form offenbar nicht übernehmen, weil

durch die Gestaltung der anderen Zeichen die Form 1 (= aram. k) schon für

da vergeben war. Genauso war durch die Festlegung von S'ina und ^ kha die

Wiedergabe von la mit einem aramäischen ^ \ nicht mehr möglich.

Schließlich ist zu bedenken, daß Schriftzeichen, die beim Entwicklungs¬

prozeß einer neuen Schrift keinen Lautwert erhielten, weil dieser nicht vor¬

handen oder schon vergeben war, willkürlich für einen anderen Lautwert

verwendet werden können. Dies läßt sich bei der Neuverschriftung ku¬

schitischer Sprachen in Äthiopien beobachten. Die für das Oromo (Galla)

geschaffene neue Lateinschrift enthält das Zeichen x, das den glottalisierten

stimmlosen Dental t [t'i wiedergibt, z.B. xuuxa (= tuutd) , rauchen'. In der

Schreibweise des 'Afar in Äthiopien und Dschibuti verwendet man demge¬

genüber X für den retroflexen (/-Laut und c, das im Oromo c [c'] wiedergibt,

für z.B. caxa [hadaj , Baum (Parker/Hayward 1985).^''

Die offensichthche Ähnhchkeit zwischen der äheren aramäischen und der jüngeren Kharosthl-Form für tha ist schon sehr früh aufgefallen.

Etwas älter ist die Verwendung von x für [dz] im Albanischen, vgl. auch westgr. X [ks], woher (die Lateiner und) wir unser X haben, und kyrillisch x [/], das auf ostgriech.

X [kh] zurückgeht. Im Katalanischen steht x für [s], z.B. Xile ,Chile', wie auch im Deut¬

schen X als Symbol für irgendeinen Wert auf [s] (< arab. /ai' , Sache') zurückgeht.

4. Prinzipien der Schriftentwicklung

Aus den oben angesetzten Entwicklungen lassen sich einige allgemeine

Grundsätze herausarbeiten.

a) bis c) In den ersten drei Punkten wird auf die Verschlußlaute bdg, ptk

und -tq eingegangen, die den Kern des Lautsystems ausmachen. Von diesen

acht Schriftzeichen lassen sich nur p und t nicht in der Kharosthi-Schrift

nachweisen.

a) Die Zeichen für die aramäischen stimmhaften Verschlußlaute )i b,S d

und A g sind klar in der Kharosthi-Schrift als *? ba, 5 da und f ga

erhalten. Den auch von Falk anerkannten Buchstaben b und d wurde

noch das g hinzugefügt (s. o.).

b) Von den stimmlosen nicht-emphatischen (d.h. aspirierten) Verschlu߬

lauten p, t und k hat nur Y t zu einem Kharosthi-Zeichen (für "t tha)

geführt. Die Stelle von aram. k vertritt q, das zu kha führt (s. c).

c) Die aramäischen Schriftzeichen für die emphatischen Verschlußlaute C> t

und Y q - das emphatische/? wird meist nicht mit einem eigenen Schrift¬

zeichen geschrieben - haben nicht zu Kharosthi ta und ka geführt.

Aram. t scheint nicht bei der Entwicklung eines Kharosthl-Zeichens

Pate gestanden zu haben. Die runde Form des Zeichens paßte offen¬

sichtlich nicht zum Duktus der Kharosthi-Schrift.

Im Falle von aram. Y q haben wir eine Entwicklung zu ^ kha vorgeschlagen.

Dies widerspricht nur auf den ersten Blick der oben gemachten Feststel¬

lung, daß ein emphatischer (nicht-aspirierter) Laut des Aramäischen einem

nicht-aspirierten Laut des Indischen entspricht. Wie in der - jetzt zutreffen¬

den - Umschrift q schon zum Ausdruck kommt, hat dieser ursprünglich em¬

phatische Velar (k) seine velare Artikulationsstelle verlassen und ist zu einem

Uvular (q) geworden, wobei er die Emphase verloren hat. Aram. q reprä¬

sentiert also zum fraglichen Zeitpunkt keinen emphatischen Laut mehr. Die

Ähnlichkeit mit kha entspricht von daher wieder der angegebenen Regel.

Wir stellen also bei zwei Schriftzeichen für aspirierte Laute des Indischen

den Ursprung aus nicht-emphatischen (d.i. aspirierten) Lauten des Aramä¬

ischen fest:

aramäisch

q(<k)

indisch tha kha

Bei aram. p und k konnte keine entsprechende Entwicklung beobachtet

werden. Dies kann dadurch erklärt werden, daß die Zeichenform 0 p, die

zur Wiedergabe von pha geeignet gewesen wäre, schon zur Darstellung von

7 a {< aram. ') verwendet wurde. In gleicher Weise war T k, womit man kha

hätte wiedergeben können, wegen seiner Ähnlichkeit mit anderen Schrift¬

zeichen nicht zur Übernahme geeignet.

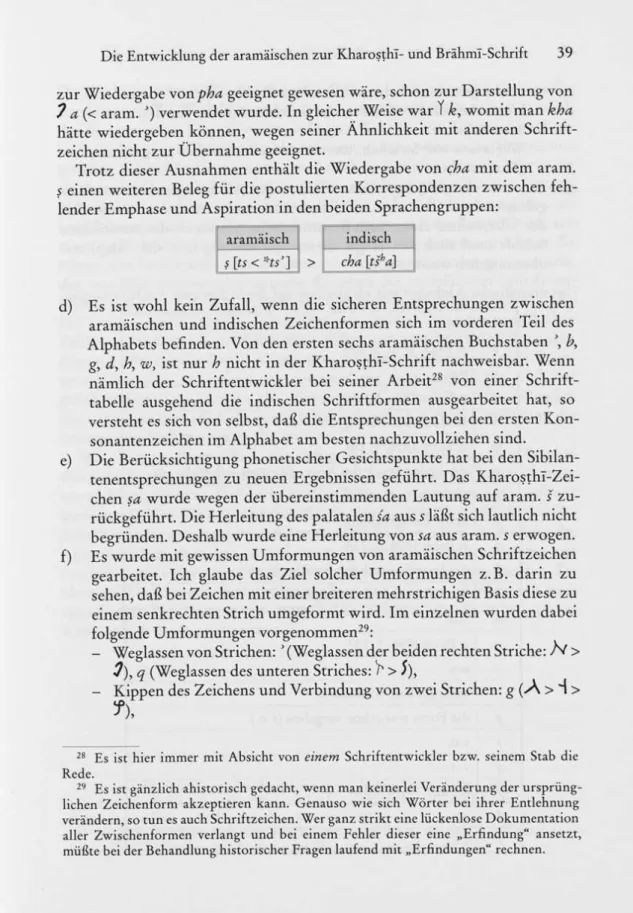

Trotz dieser Ausnahmen enthält die Wiedergabe von cha mit dem aram.

s einen weiteren Beleg für die postulierten Korrespondenzen zwischen feh¬

lender Emphase und Aspiration in den beiden Sprachengruppen:

aramäisch indisch

s [ts < ''ts'] > cha [ts''a]

d) Es ist wohl kein Zufall, wenn die sicheren Entsprechungen zwischen

aramäischen und indischen Zeichenformen sich im vorderen Teil des

Alphabets befinden. Von den ersten sechs aramäischen Buchstaben h,

g, d, h, w, ist nur h nicht in der Kharosthi-Schrift nachweisbar. Wenn

nämlich der Schriftentwickler bei seiner Arbeit^^ von einer Schrift¬

tabelle ausgehend die indischen Schriftformen ausgearbeitet hat, so

versteht es sich von selbst, daß die Entsprechungen bei den ersten Kon¬

sonantenzeichen im Alphabet am besten naehzuvollziehen sind.

e) Die Berücksichtigung phonetischer Gesichtspunkte hat bei den Sibilan¬

tenentsprechungen zu neuen Ergebnissen geführt. Das Kharosthi-Zei¬

chen sa wurde wegen der übereinstimmenden Lautung auf aram. s zu¬

rückgeführt. Die Herleitung des palatalen sa aus s läßt sich lautlich nicht

begründen. Deshalb wurde eine Herleitung von sa aus aram. s erwogen.

f) Es wurde mit gewissen Umformungen von aramäischen Schriftzeichen

gearbeitet. Ich glaube das Ziel solcher Umformungen z.B. darin zu

sehen, daß bei Zeichen mit einer breiteren mehrstrichigen Basis diese zu

einem senkrechten Strich umgeformt wird. Im einzelnen wurden dabei

folgende Umformungen vorgenommen^':

- Weglassen von Strichen: ' (Weglassen der beiden rechten Striche: >

0), q (Weglassen des unteren Striches: Y > 5),

- Kippen des Zeichens und Verbindung von zwei Strichen: g (A > H >

Es ist hier immer mit Absicht von einem Schriftentwickler bzw. seinem Stab die

Rede.

^' Es ist gänzlich ahistorisch gedacht, wenn man keinerlei Veränderung der ursprüng¬

lichen Zeichenform akzeptieren kann. Genauso wie sich Wörter bei ihrer Entlehnung

verändern, so tun es auch Schriftzeichen. Wer ganz strikt eine lückenlose Dokumentation aller Zwischenformen verlangt und bei einem Fehler dieser eine „Erfindung" ansetzt, müßte bei der Behandlung historischer Fragen laufend mit „Erfindungen" rechnen.

- Umbiegen von Strichen: 5 (T^ > V»), 5 (f* > P > Y),

- Umdrehen und Verkürzen von Strichen: s (Y/ > > T*).

Es kommt hinzu:

- Weglassen von Strichen, um ein einfaches Zeichen zu gewinnen: m

.

g) Die Berücksichtigung eines strukturellen Gesichtspunkts hat dazu

geführt, das anlautende ^j-Zeichen auf aram. ' zurückzuführen. Bei

der Übernahme eines solch bestimmenden Merkmals der semitischen

Schrift muß auch der Träger dieser Erscheinung (d.i. das 'Al^p) mit

übernommen worden sein.

Das aramäische Alphabet mit Hinweisen auf die bisherigen Ausführungen:

> s.o.

b s. Falk 1996, S. 154

g s.o.

d s. Falk 1996, S. 154

h keine Entsprechung

w s. Falk 1996, S. 154

z der kleine Strich des Aram. (1) eignet sich nicht gut

h nicht im Ind. vorhanden

t keine Entsprechung

y s. Falk 1996, S. 154

k die Form war schon vergeben (s. 0.)

l die Form war schon vergeben (s. 0.)

m s.o.

n s. Falk 1996, S. 154

s s.o.

< nicht im Ind. vorhanden

P die Form war schon vergeben (s. 0.)

s s.o.

q s.o.

r s. Falk 1996, S. 154

s s.o.

t s.o.

Die Herleitung der Kharosthi-Schrift mit ihren zahlreichen Zeichen aus der

nur über wenige Zeichen verfügenden aramäischen Schrift belegt deutlich

den konstruierten Charakter der indischen Schrift. Die Kharosthi-Schrift

ist m.E. in einem Wurf und nicht in einem länger währenden Prozeß ent¬

standen. Falk (1996) kommt zwar zu derselben Schlußfolgerung, begründet

sie aber mit den seiner Meinung nach allzu sehr begrenzten Entsprechungen

zwischen aramäischen und indischen Schriftzeichen. Er folgert aus den sei¬

ner Meinung nach beträchtlichen Abweichungen, daß die Kenntnis der ara¬

mäischen Schrift in Indien zu der Zeit nur sehr gering gewesen sein kann. Es

könne also kein aramäischer Beamter, sondern nur ein Inder gewesen sein,

der, nur über eine verschwommene Kenntnis der aramäischen Schrift ver¬

fügend („having only a faint or short-time knowledge of the Semitic alpha¬

bet"), seine eigene Spraehe verschriftet habe, wobei ihm naturgemäß viele

Fehler unterlaufen seien.'° Eben dies scheint mir unwahrscheinlich zu sein.

Ein vom Hof mit der Entwicklung einer eigenen Schrift beauftragter Beam¬

ter soll nur eine „superficial acquaintance" mit dem aramäischen Alphabet

gehabt haben? Der indische Hof (mit seinem Geheimdienst) war sicherlich

über das aramäische Schriftsystem informiert und hat diese Kenntnis an die

interessierte Stelle weitergegeben.

Wie oben gezeigt wurde, lassen sich größere Ähnlichkeiten zwischen bei¬

den Schriften feststellen, wenn man mit gewissen Prinzipien bei der Schrift¬

entwicklung operiert. Daß nicht in allen Fällen eine perfekte Entsprechung

zwischen beiden Schriften hergestellt werden konnte, liegt daran, daß der

Schrifterfinder mit bestimmten Buchstaben (insbesondere am Anfang des

Alphabets) begonnen hat, so daß später in die neue Schrift zu transponie¬

rende Schriftzeichen wegen der Ähnlichkeit zu bereits entwickelten Zei¬

chen willkürlich verändert werden mußten. Ich rechne außerdem mit einer

spezifischen Umformung von aramäischen Zeichen, um einen besonderen

Kharosthl-Duktus zu erreichen.^'

'° Falk versteigt sich zu der Annahme, der Schrifterfinder habe seine - immerhin einmal vorhandenen - Aramäischkenntnisse fast vollständig verloren („he had forgotten the original sounds ... he disremembered completely").

In ähnlicher Weise sind auch die Zeichenformen des Arabischen durch den innova¬

tiven arabischen Duktus (mit Bindung der Einzelzeichen) geprägt.

5. Die Brähmi-Schrift - eine „unabhängige, einheimische Schrifterfindung"?

Die Entwicklung der linksläufigen Kharosthi-Schrift gibt uns Anlaß, auch

auf die Theorien von O. von Hinüber (1990) einzugehen, der sich zur Ent¬

wicklung der rechtsläufigen Brähmi-Schrift geäußert hat. Er beginnt seine

Überlegungen mit der Frage nach dem Ursprung dieser indischen Schrift,

welche bisher im wesentlichen auf zweierlei Art und Weise beantwortet wor¬

den sei. Man habe entweder die Schrift aus einem semitischen Alphabet ab¬

geleitet oder eine „einheimische, indische Erfindung angenommen", welche

„frei von außerindischen Einflüssen" sei (S. 12). Die zweite Meinung wird

gewöhnlich von national eingestellten Indern geäußert, deren Arbeiten in der

Regel von westlichen Forschern mehr oder weniger stark kritisiert werden.^^

In der Diskussion um die Brähmi ging es doch immer nur um den Grad

der Beeinflussung durch das Aramäische oder Griechische und nicht um

deren prinzipielle „Erfindung". Allgemein läß sich sagen, daß man kaum

annehmen kann, daß zu einer Zeit in der Geschichte, in der verschiedene

Schriften auf staatlicher und privater Ebene verwendet wurden, eine Schrift

überhaupt „frei" von äußeren Einflüssen neu konzipiert werden kann.

Als Hauptargument gegen äußeren Einfluß wird die Feststellung ange¬

führt, daß sich „für mehr als die Hälfte" der „etwa vierzig" alten BrähmT-

Schriftzeichen'^ kein eindeutiges Vorbild ausmachen lasse. Wenn demnach

bei etwa der Hälfte der Zeichen ein aramäischer Einfluß erkennbar sei,

dann kann es sich offensichtlich nicht um eine Schrift handeln, die „frei

von ... Einflüssen" ist. Bei einem Umfang des aramäischen Alphabets von

etwa zwanzig Zeichen braucht die Hälfte der Brähml-Schriftzeichen gar

keine Entsprechung im Aramäischen zu haben, um trotzdem als Weiter¬

entwicklung der aramäischen Schrift gelten zu können. Die Ableitung

aus einer anderen Schrift ist dann bewiesen, wenn die meisten Zeichen der

Ursprungsschrift ihre Entsprechung in der neuen Schrift haben. Allgemein

" Nach Dani besteht „any doubt that Indian BrähmT was created on the basis of

the North Semitic letters", welche in einer Tabelle mit ihren indischen Entsprechungen wiedergegeben werden (1986, S. 28). Die Darstellung, nach der Dani den semitischen Ur¬

sprung der Brähmi „in einer sehr abgemilderten Form" vertreten habe (v. Hinüber 1990, S. 13), bleibt mir unverständlich. Es wird wohl auf eine Äußerung Danis im Vorwort zur zweiten Auflage seines Werkes Bezug genommen, wo er, ohne dies weiter auszuführen,

meint, der Ursprung des Brähmi läge nicht im Semitischen, man müsse ihn vielmehr

„elsewhere" suchen (a. a. O., S. ix), was für die Arbeit an dieser Problematik wenig hilfreich ist. Vgl. die Äußerung von Salomon: „For other reasons as well, the invention theories are not persuasive" (1998, S. 21).

" Es kommen weitere Schriftzeiehen mit nicht-belegten Vokalisierungen hinzu.

müssen immer die Zeichen der weniger umfangreichen Schrift in der um¬

fangreicheren Schrift nachgewiesen werden. Andernfalls könnte man - wie

die Zweifel an der Herleitung des Brähmi aus dem Aramäischen zeigen

- niemals den Nachweis führen, eine neue Schrift mit sehr vielen Zeichen sei

von einer älteren Schrift mit recht wenig Zeichen abgeleitet.

Soll ein andersartig aufgebautes und umfangreicheres Lautsystems, wie

es in indischen Sprachen vorliegt, mit einem Alphabet wiedergegeben wer¬

den, das nur die Wiedergabe weniger Phoneme erlaubt, muß es zwangsläufig

zur Entwicklung ganz neuer Schriftzeichen kommen, die sich an keine Vor¬

lage anlehnen und nur den allgemeinen Duktus imitieren.

Um die Fragwürdigkeit der Herleitung aus dem aramäischen Alphabet

aufzuzeigen, wird lediglich ein einziges konkretes Beispiel angegeben. Von

Hinüber meint, das aramäische d (ddlet), welches bekanntlich mit dem

griechischen A (beXxa) auch in seiner Bezeichnung übereinstimme, habe

in der Brähmi-Schrift zu dem Lautwert e geführt. Außerdem habe das Sil¬

benzeichen da eine ganz andere Form (r*). Da die Inder für ihr da nicht das

aramäische Zeichen d übernommen hätten, wie sie auch - angeblich - andere

semitische Schriftzeichen nicht übernommen hätten, müsse die Brähmi-

Schrift frei erfunden sein.^'' Dieser Logik kann ich mich nicht anschließen.

Es wurde übersehen, daß sich das zum griechischen A führende aramäische

(/-Zeichen auch in der Brähmi-Schrift erhalten ist, nämlich in dem Zeichen

D dha. Das aramäische d stand also in lautlicher Hinsicht dem aspirierten dh

des Indischen näher. Damit entfällt die Notwendigkeit, das Silbenzeichen

r* da, über dessen abweichende Form sich von Hinüber wundert, aus dem

Aramäischen abzuleiten. Da das aramäische d schon für dha verwendet wird,

kommt zur Schreibung von da nur eine Neubildung in Frage. Der stringen¬

ten Herleitung aus dem Aramäischen ist Genüge getan, wenn das aramä¬

ische d einen Reflex in einem indischen Dental hat, nicht wenn alle indischen

Dentalzeichen aus dem Aramäischen nachgewiesen sind, was ja wegen der

geringeren Menge an Schriftzeichen im Semitischen gar nicht ginge.

Neben der Quantität an Zeichenrelationen zwischen gebender und

nehmender Schrift muß auch deren Qualität beachtet werden. In unserem

Falle genügt vielleicht sogar ein Zeichen, um den semitischen Ursprung zu

Diese Art Argumentation findet sich auch bei Falk (1993b, S. 103), wo es heißt, das Zeichen 7 würde im Aramäischen/? {pe oder einfacher peh, so für verunglücktes „peth", das falsch nach richtigem beth gebildet wurde), aber in der Kharosthi den Vokal a bezeichnen.

„Welcher Schreiber würde", so Falk, „wenn er illiteraten Völkern eine Schrift entwickeln müßte, unser ,M' als Zeichen verwenden, aber ihm den Lautwert ,k' geben?" Es sei daran erinnert, daß die russischen Minuskeln für i, n,p, r, t und « (d.s. u, h, n,p, m,y) mit unseren

Buchstaben «, H, n,p, m und y übereinstimmen, ohne daß man daraus ein Argument gegen

die Verknüpfung des kyrillischen Alphabets mit dem lateinischen gewinnen könnte.

erweisen. Ich meine das akära der Brähmi-Schrift, dessen Herleitung aus

dem 'älfp auch von Hinüber „noch einleuchtet" (S. 14). Hier ist nicht die

Herleitung eines einzelnen Schriftzeichens, sondern dessen Funktion im

Schriftsystem von Bedeutung. Während ein Vokal nach einem Konsonanten

durch dessen graphische Modifizierung ausgedrückt wird, benötigt man für

einen wortanlautenden Vokal ein leeres Konsonantenzeichen ursprüng¬

lich ein glottaler Verschluß, der im Semitischen auch dann noch geschrieben

wurde, als Wörter in phonetischer Hinsicht schon längst ganz vokalisch (d. i.

ohne vorgesetzten glottalen Verschluß) anlauteten.

Die Besonderheit des aramäischen Schriftsystems (und dem vieler ande¬

rer semitischer Sprachen) besteht in folgendem:

a) Es werden nur die Konsonanten geschrieben, d.h. Ba, Bd, Be usw.

werden <B> geschrieben. Die (Kurz-)Vokale werden, wenn überhaupt,

durch unverbundene Zusatzstriche und -punkte gekennzeichnet.

b) Gelängte Konsonanten werden nicht von einfachen unterschieden, d. h.

BB bzw. B: werden <B> geschrieben.

c) Vokale im Anlaut werden mit <'> geschrieben. Dabei verhält sich in der

Schreibung - und auch in grammatischen Struktur, worauf sich diese

Schreibung gründet - Ba : Be wie 'a : 'e.

d) Es gibt matres lectiones, d.h. Langvokale können konsonantisch ge¬

schrieben werden (z.B. Kü mit <Kw>). Dies stellt keine Aufweichung

des Prinzips der konsonantischen Schreibung dar, da z.B. ü phone¬

misch auch als /uw/ gewertet werden kann.

Der wesentliche Punkt ist die Gleichbehandlung Konsonant und ' im An¬

laut, auch wenn dieser längst in der Aussprache geschwunden ist.

Der Schöpfer der Brähmi-Schrift hat dieses aramäische System nun in

folgender Weise übernommen und verändert:

1) Es wurden zur Bezeichnung der Vokale dem Grundzeichen Verlänge¬

rungsstriche und -bögen angefügt. Das Grundzeichen wird mit a ge¬

lesen (also <K> [Ka]).^^

2) Bei der Schreibung anlautender Vokale wird das alte System des Aramä¬

ischen und der Kharosthi-Schrift jedoch aufgegeben. Während bei der

Schreibung der ähnlichen Zeichen (z.B.) <ba> und <be> noch das alte

System erkennbar ist, nach dem Ba und Be <B> geschrieben werden,

weicht man bei der Schreibung von wortinitialem Vokal (z.B. a und e)

Dieses System wurde im vierten Jahrhundert durch den Hof von Aksum über¬

nommen. Das äthiopische Schriftsystem (30 Buchstaben mal sieben Vokalisierungen mit

wenigen Lücken) zeichnet sich durch große Regelmäßigkeit aus. Auch im Altäthiopischen (und den darauf basierenden neueren äthiopischen Schriften) wird das nicht durch Striche und Bögen modifizierte Grundzeichen mit a [ä, a] gelesen.

davon ab. Diese Zeichen sind sich - bis auf a und ä - nicht mehr ähn¬

hch. Dieser unsemitische Zug läßt sich jedoch bis zu einem gewissen

Grad auf semitische Schreibgewohnheiten zurückführen (s.u.). Das alte

Zeichen für - insbesondere wortanlautendes - ' liegt jedoch den BrähmT-

Zeichen a und ä zugrunde. Dies folgt dem Prinzip, daß ein nicht-modi-

fiziertes Grundzeichen mit a gelesen wird.

Andererseits kann man die Kontinuität in der Schreibweise festhalten. Im

Aramäischen wird ein Vokal im Wortanlaut anders als im Wortinneren

wiedergegeben, indem er im Anlaut nach <'> und im Wortinlaut nach dem

jeweiligen Konsonanten (<K>) in Erscheinung tritt. Dieses Prinzip wurde

von dem Schriftentwickler modifiziert. Auch in der Brähmi wird ein an¬

lautender Vokal anders als im Inlaut geschrieben. Im Anlaut erscheint er als

eigenes Schriftzeichen (wie im Aramäischen) und im Wortinlaut als ange¬

hängter Strich oder Bogen - im Aramäischen wird die Vokalisierung, wenn

sie überhaupt geschrieben wird, nicht als angehängter, sondern als darüber

und darunter gesetzer Strich oder Bogen ausgedrückt. Der wesentliche Un¬

terschied besteht darin, daß in der BrähmT z.B. ein anlautendes i nicht mit

einem nach i hin modifizierten ' (wie in der KharosthT), sondern mit einem

eigenen Zeichen wiedergegeben wird.

Diese Abweichung vom ursprünglichen aramäischen Prinzip läßt sich

teilweise durch aramäische Schreibgewohnheiten erklären. Ein anlautendes i

kann nämlich < j>, d. i. phonemisch /'iy/ und phonetisch [('Ji.'], geschrieben

werden, z.B. <'yty> 'itay ,es ist vorhanden' (Dupont-Sommer 1958, S. 20,

Zeile 7 der aramäischen Asoka-Inschrift). Der Schriftentwickler hat dieses

Prinzip der Pleneschreibung auf alle Anlautvokale angewandt. Anstelle von

<'y > hat er sinnvollerweise die verkürzte Schreibung <y> angewandt. Damit

wird eine Verbindung zwischen dem Konsonantenzeichen y und dem initi¬

alen Vokalzeichen i postuliert (s.u.).

Lediglich zur Wiedergabe von d, das traditionellerweise auch d umschrie¬

ben wird, hat er auf das Prinzip der Modifizierung des Grundzeichens <'(a)>

zurückgegriffen. Auch dies läßt sich aramaistisch erklären; im Aramäischen

(außer dem Mandäischen) kann und darf d mchx.plene (d.i. mit einem Kon¬

sonantenzeichen) geschrieben werden.^*

Solch spezifische Entwicklungen, wie sie bei der Genese der Brähmi-

Schrift angenommen werden müssen, sind nur auf semitistischem Hinter¬

grund verständlich.

Dies gilt im Unterschied zum Arabischen, wo ein langes a generell mit <'> wieder¬

gegeben wird.

6. Initiale Vokalschreibung in der Brähmi-Schrift

Die Schreibung der Anlautvokale im Unterschied zu der Wiedergabe der

Vokale im Wortinneren ist sowohl für das Verständnis des Schriftsystems

als auch für die Iderleitung aus dem Aramäischen von so großer Bedeutung,

daß eine ausführlichere Darlegung angebracht erscheint.

Ausgangspunkt ist die Bemerkung von v. Hinüber, daß das aramäische

ddleth zwar im Griechischen zu A, „aber in der Brähmi-Schrift zu ,e"'

werde (S. 14). Dies wäre in der Tat widersinnig. Wie soll denn aus einem d

ein e werden können. Ich denke, der Schriftentwickler hat das aramäische

Alphabet besser gekannt und zur Wiedergabe des e-Vokals das Konsonan¬

tenzeichen 'ayin verwendet, d.i. ein Kreis, der zu einem Delta-ähnlichen

Zeichen modifiziert wurde. Die Wiedergabe des e-Vokals mit ' (d.i. der

stimmlose Pharyngal, den es im Indischen nicht gibt) kennen wir aus dem

Mandäischen, das die Pharyngale in der Aussprache aufgegeben hat.^^ Das '

stand von daher der Vokalschreibung zur Verfügung, z.B. mand. etit <'tyt>

,ich kam' = syr. 'etf:t [eds:d],^^ etar <'tr> ,er wachte auf, edit <'dlt> ,sie

gebar' (mit Metathese) = syr. iledt [i:lett] (Drower/Macuch 1963). Auch

eine andere Besonderheit der mandäischen Schreibweise, nämlich die Fest¬

legung des alten 'alep zur Wiedergabe von a, stimmt mit der Entwicklung

in der BrähmT überein. Im Unterschied zur BrähmT wird jedoch im Mandä¬

ischen auch inlautendes a mit <'> wiedergegeben.

Die Entwicklung der anlautenden Vokalzeichen in der BrähmT sollte

parallel zur Entwicklung der Vokalbuchstaben im Griechischen gesehen

werden. Meines Wissens ist ein solcher Versuch noch nicht unternom¬

men worden. Die Verhältnisse im Griechischen sind klar. Die semitischen

Schriftzeichen [;'] und w führen zur Schreibung der Vokale I und Y; die

restlichen Vokale werden durch die Zeichen derjenigen semitischen Laute,

die es im Griechischen nicht gibt, wiedergegeben, d. s. ', h, h und ':

^ 'älep > A äcXqjoc

^ he' > E e! (> § [ijji).öv])

Ö het^' > H ^la (> y\xa.)

1 jod > l [wia

O 'ajin > O o6 (> oü)

Y waw > Y 5 (> ö [<j;iXöv])

Auch im Jiddischen wird ' zur Wiedergabe von e verwendet, z.B. TVp <q'z> kez ,Käse', nvubv < lt'r> etter , Aher'.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, muß betont werden, daß hier nicht etwa das

'apn das ähere 'dlep ersetzt hat.

" Daneben kommen die weniger am phonetischen Alphabet orientierten Umschrei¬

bungen mit h und „ch" vor.

Der Entwickler der Brähmi-Schrift ist im Prinzip denselben Weg wie die Grie¬

chen und die Mandäer gegangen. Man hat die wegen des Wegfalls von Lauten

nicht mehr benötigten Schriftzeichen zur Wiedergabe der Vokale verwendet.

Die Vokalbuchstaben der Brähmi-Schrift, die nur im Anlaut eines Wortes ver¬

wendet werden, sind aus aramäischen Konsonantenzeichen entstanden:

a ^ < )sf '

i .*• < A j (als Verkürzung von 7)

e b < O '

u [_ < ~\ w (als Verkürzung von 'w)

o Z

Die unproblematischen Ableitungen von a (< ') und e (< ') wurden schon

behandelt. Die Herleitung von i aus ;' bereitet auch keine Schwierigkeiten,

da sich die angegebene dreieckige Form, die in den Kandahar-Inschriften

vorkommt, für eine Wiedergabe mit Punkten in idealer Weise eignet. Durch

diese Wiedergabe wird eine Verwechselung mit ga vermieden. Es verbleiben

die Schriftzeichen für u und das davon abgeleitete o, für die in erster Linie

aram. w in Frage kommen. Aram. w und Brähmi u sind identisch. Daraus

hat sich mit einem zusätzlichen Haken am anderen Ende des Striches das

Zeichen für o herausgebildet. (Auch im Griechischen leitet man zwei Zei¬

chen, Digamma und Ypsilon, auf w zurück.) Damit sind alle initialen Vokal¬

zeichen zwanglos aus den aramäischen Konsonantenzeichen abgeleitet.

Bei einer Herleitung der Brähmi aus der aramäischen Schrift darf nicht

ohne weiteres auf Schriftformen vergangener Jahrhunderte zurückgegriffen

werden, wie von Hinüber zu Recht betont. Auffällig ist gleichwohl die in

dem Brähml-Schriftzeichen für a erkennbare ältere Form des 'äl^p^^ Dies

wäre ein Hinweis darauf, daß das Prinzip, man müsse ausschließlich von

den jeweils belegten zeitgenössischen Zeichenformen ausgehen, nicht ohne

Ausnahme gültig wäre. Könnte man nicht dem mit der Entwicklung einer

eigenen Schrift beauftragten indischen Gelehrten bzw. seiner Kanzlei eine

Kenntnis mancher älterer Buchstabenformen - wie dem ersten und dem

letzten Buchstaben des Alphabets - zutrauen?'"

Schließlich sollen die beiden indischen Schriftsysteme in struktureller

Hinsicht miteinander verglichen werden. Die unterschiedliche Schreibrich¬

tung der linksläufigen Kharosthi gegenüber der rechtsläufigen BrähmT ist

wohl schon immer historisch im Sinne des größeren Alters der Kharosthi

*° Man vergleiche dazu die an das ältere Aramäische ("f" t) erinnernde Form tha des Kharosthi.

Vgl. den Ausdruck „ A und O" (Alpha et Omega, Apk lg), der den ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets enthält; er dürfte auch einigen nicht des Griechi¬

schen Kundigen vertraut sein.

interpretiert worden (s. zuletzt Falk 1993b, S. 338). Das syllabische Schreib¬

system, das auch Silben der Art ghra zuläßt, unterscheidet sich nur in der

Schreibweise der wortanlautenden Vokale. In der KharosthT werden die

Vokale im Anlaut wie im Inlaut mit Zeichen geschrieben, die von einer mit

i?-Vokal zu lesenden Grundform modifiziert wurden. Dabei werden die

anlautenden Vokale mit einem silbeneröffnenden Element " ' geschrieben.

Demgegenüber gibt es für die meisten Anlautvokale der BrähmT jeweils

unterschiedliche Schriftzeichen. Die Anlautvokale a und ä werden jedoch

wie in der BrähmT geschrieben, indem das Zeichen ä von einem mit a. zu

vokalisierenden Grundzeichen (') abgeleitet ist. Im Vergleich:

Kharosthi Brähmi

a 70 < ' H <'

ä - <' H- < '

i ? <' »

• • <yi<'"y)

u 0 <' L <w{< "''w)

e 7 <' Z> < '

0 9 <' Z <w{< "''w)

Obwohl beide Systeme auf das Aramäische zurückgehen und nur von da¬

her verstanden werden können, erhebt sich die Frage der Priorität. Welches

System hat aus strukturellen Gründen den Vorrang? Diese Frage ist in der

Literatur ganz unterschiedlich beantwortet worden. Die so andersartige

Schreibung der Initialvokale könnte dabei ein zusätzlicher Gesichtspunkt

sein. Ist das unregelmäßige System der BrähmT-Schrift älter als das regel¬

mäßige System der KharosthT-Schrift? Oder muß die Kharosthi-Schrift

wegen ihrer Regelmäßigkeit als das semitischere System bezeichnet werden,

welches füglich am Anfang der Entwicklung stehen sollte. Die Überlegun¬

gen zur Genese der Brähml-Vokalschreibung haben gezeigt, daß dessen

Besonderheiten nur unter Heranziehung aramäischer Schreibgewohnheiten

erklärt werden können. Damit erscheint die BrähmT-Schrift die entwickel¬

tere und damit jüngere der beiden Schriften zu sein.''^

Auf jeden Fall sind beide Schriften voneinander unabhängige indische

Weiterentwicklungen des aramäischen Alphabets, was vereinzelte andere

Einflüsse nicht ausschließt.''^

" Von Einflüssen des KharosthT auf Formen des BrähmT spricht Hitch 1984.

Bei einer weitgehenden Zeitgleichheit der beiden Schriftschöpfungen könnte man sich deren Unabhängigkeit leichter erklären.

Literatur

Bailey, H.W.: „Gändhäri." In: BSOAS 11 (1943-1946), S. 764-794.

—: Khotanese Texts. Vol. VII. Indo-Scythian studies. Cambridge 1985 (Kap. 11:

„Kharostri", S. 46-49).

Benseler, G.: s. W. Pape

Brandenstein, W.: Griechische Sprachwissenschaft. Bd. 1. Berlin 1954.

Brandenstein, W./M. Mayrhofer: Handbuch des Altpersischen. Wiesbaden 1964.

Brockelmann, C: Lexicon Syriacum. Halle (Saale) ^1928 [repr. Hildesheim 1966].

Bühler, G.: „The origin of the KharosthT alphabet." In: WZKM 9 (1895), S. 44-67.

—: Indiscbe Palaeographie von circa 350 a. Chr. - circa 1300p. Chr. Straßburg 1896.

—: On the origin of tbe Indian Brähma aiphabet. 2. rev. ed. together with two ap¬

pendices ... Straßburg 1898 [repr. Varanasi 1963].

Coningham, R. A.E./F.R. Allchin/C.M. Batt/D. Lucy: „Passage to India?

Anurädhapura and the early use of the Brahmi script." In: Cambridge Ar¬

chaeological Journal 6 (1996), S. 73-97.

Dani, A.H.: Indian palaeography. Oxford 1963 [New Delhi ^1986].

Das Gupta, Ch.Ch.: The development of Kharosthi script. Calcutta 1958.

Drower, E.S./R. Macuch:^ Mandaic dictionary. Oxford 1963.

Dupont-Sommer, A.: „Une bilingue greco-arameenne d'Asoka, III. L'inscription

arameenne." In: JA 246 (1958), S. 19-35.

—: „Une inscription indo-aramenne d'Asoka provenant de Kandahar (Afghanistan),

I. Introduction et transcription." In: JA 254 (1966), S. 437-445.

Falk, H. (1993a): „The art of writing at the time of the Pillar edicts of Asoka." In:

Berliner Indologische Studien 7 (1993), S. 79-102.

— (1993b): Schrift im alten Indien: Ein Forschungsbericht mit Anmerkungen. Tübin¬

gen 1993.

—: „Aramaie script and the KharosthT: A comparison." In: Berliner Indologische Studien 9/10 (1996), S. 151-156.

Franke, O.: „Beziehungen der Inder zum Westen." In: ZDMG 47 (1893), S. 595-609.

Halevy, J.: „Essai sur l'origine des ecruures indiennes." In: JA 8, 6 (1885), S. 243-301.

Hayward, R.J.: s. E.M. Parker

Healey, J.F.: „The Nabataean contribution to the development of the Arabic script."

In: ^r^m 2 (1990), S. 93-98.

von Hinüber, O: Der Beginn der Schrift und frühe Schriftlichkeit in Indien. Mainz/

Stuttgart 1990.

Hitch, D.: „KharosthT Influences on the Saka BrähmT Scripts." In: W. Skal-

mowski/A. Van Tongerloo (ed.): Middle Iranian Studies. Proceedings of the

International Symposium organized by the Katholieke Universiteit Leuven,

17-20 May 1982. Leuven 1984, S. 187-202.

Hoch, J.E.: Semitic words in Egyptian texts of the New Kingdom and third inter¬

mediate period. Prineeton, N.J. 1994.

Humbach, H.: Bespr. von A.H. Dani 1963. In: OLZ 63 (1968), Sp. 489-491.

Jensen, H.: Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart. Berlin ^1969.

Littmann, E.: „Indien und Abessinien." In: Beiträge zur Literaturwissenschaft

und Geistesgeschichte Indiens ... Hrsg. von Willibald Kirfel. Bonn 1926,

S. 406-417.

Macuch, R.: s. E.S. Drower

Mayrhofer, M.: Sanskrit-Grammatik. Berlin 1953.

—: Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. II. Heidelberg 1956.

—: Etymologisches Wörterbucb des Altindoarischen. Bd II. Heidelberg 1996; Bd IIL

Lfg 25, 1998.

Mayrhofer, M.: s. W. Brandenstein

Meier-Brügger, M.: Griechische Sprachwissenschaft. Bd. 1. Berlin 1992.

Naveh, J.: The development of the Aramaie script. Jerusalem 1970.

Pape, W./G. Benseler: Wörterbuch der griechischen Eigennamen. Bd. 2. Braun¬

schweig 1911 [repr. Graz 1959].

Parker, E.M./R.J. Haywakb: An fJAfar-English-Frencb dietionary. London 1985.

Powels, S.: „Indische Lehnwörter in der Bibel." In: Zeitschrift für Althebraistik 5 (1992), S. 186-200.

Renou, L.: „Introduction generale." In: J. Wackernagel 1957.

Rosenthal, Fr.: Die aramaistische Forschung seit Th. Nöldeke's Veröffentlichungen.

Leiden 1939 [repr. 1964].

—: „Aramaie." In: Encyclopcedia Iranica. Vol. 2. London/New York 1987, S. 250-256.

Salomon, R. G.: „On the origin of the early Indian scripts." In: JAOS 115 (1995), S. 271-279.

—: „Brahmi and Kharoshthi." In: Tbe world's writing systems. Ed. by P.T. Daniels

and W. Bright. New York/Oxford 1996, S. 373-383.

—: Indian epigraphy. New York/Oxford 1998.

Schmidt, A.: Entstehung und Entwicklung von Schriften. Köln/Wien 1980.

Schwyzer, E.: Griechische Grammatik. Bd. 1. München 1953 [repr. 1977].

Steiner, R. C.: Affricated sade in the Semitic languages. New York 1982.

Thumb, A.: Handbuch des Sanskrit. T. I, 1. Heldelberg 1958.

Troupeau, G.: „Reflexions sur l'origine syriaque de l'ecriture arabe." In: Semitic studies in honor of Wolf Leslau on the occasion of his eighty-fifth birthday ...

Ed. by Alan S. Kaye. Vol. 2, Wiesbaden 1991, S. 1562-1570.

Ullmann, M.: Wörterbucb der klassischen arabiscben Spracbe. Bd. k. Wiesbaden

1970.

Voigt, R.: „Das emphatische/? des Syrischen." In: Symposium Syriacum VII (Uppsala 1996). Rom 1998 (Orientalia Christiana Analecta. 256), S. 527-53Z

—: „Zur Entwicklung des westsemitischen und des griechischen Alphabets." In:

WZKM (2005).

Wächter, R.; „Zur Vorgeschichte des griechischen Alphabets." In: Kadmos 28

(1989), S. 19-78.

'Wackernagei., ].: Altindische Grammatik. Bd. 1. Göttingen 1957.

Weber, A.: „Uber den semitischen Ursprung des Indischen Alphabetes." In: ZDMG 10

(1856), S. 389-406.

Alte und Neue Welt im Leben eines Orientalisten

Von Josef van Ess, Tübingen

Am S.April 2003 verstarb Franz Rosenthal, Semitist und Islamkund¬

ler, Ehrenmitglied der Deutschen Morgeniändischen Gesellschaft und

Emeritus der Yale University in New Haven, Connecticut. Er stand im

89. Lebensjahr; geboren wurde er in Berlin, am 3L August 1914, „zu Be¬

ginn des Ersten Weltkrieges", wie er ab und zu sagte. Man mußte dies cum

grano salis verstehen; am 31. August standen die deutschen Truppen bereits

an der Marne. Aber was er ausdrücken wollte, war ohnehin wohl etwas

anderes: daß nämlich die Welt, der er entstammte, mit dem Beginn dieses

europäischen Bürgerkrieges, der im Grunde bis 1945 währte, untergegan¬

gen, zur „Welt von gestern" geworden war. Zwar verlief seine Schulzeit noch

ungestört; er machte 1932 am Berliner Fichtegymnasium das Abitur. Aber

als er 1935 mit 21 Jahren promovierte, waren seine Aussichten auf eine Uni¬

versitätslaufbahn in Deutschland bereits dahin; er kam aus einem jüdischen

Elternhaus. Für ein Jahr wirkte er an einer Privatschule in der Nähe von

Florenz; dann fand er 1937-1938 eine Anstellung als Dozent für semitische

Sprachen an der Berliner Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums.

Von daher kannte er Leo Baeck; er hat 1938 einen Artikel zu dessen Fest¬

schrift beigetragen.' Ansonsten aber veröffentlichte er seine ersten Arbeiten

(abgesehen von der Dissertation^) in den orientalistischen Fachorganen des

Vatikans, in Orientalia und den daran angegliederten Analecta Orientalia.

Die ZDMG war ihm längst verschlossen; der Kontakt zum Vatikan dage¬

gen war vermutlich durch Giorgio Levi Della Vida hergestellt worden,

den Semitisten der Universität Rom, der bereits i.J. 1932 seinen Lehrstuhl

verloren und als Bearbeiter der vatikanischen Handschriften ein geringes

' „Zur Frage der Bildung des arabischen Elativs." In: Festschrift für Leo Baeck. Berlin 1938, S. 175-181. - Ich zitiere im folgenden verkürzt nach dem „Verzeichnis der Schriften von Franz Rosenthal", das G. Endress und O. Overwien im Vorspann zu der Festschrift in Oriens 36 (2001) zusammengestellt haben (S. xiii-xxxiv).

^ „Verzeichnis", Nr. 1: Die Sprache der palmyrenischen Inschriften und ihre Stellung innerhalb des Aramäischen. Leipzig 1936.