L andesamt für

G eowissenschaften und

R ohstoffe

B randenburg

L e i s t u n g s b i l a n z 2 0 0 0

Neubau am Stahnsdorfer Damm in Kleinmachnow

Impressum Herausgeber

Landesamt für Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg

Stahnsdorfer Damm 77 14532 Kleinmachnow Direktor

Dr. Werner Stackebrandt Redaktion

Dr. Volker Scheps

nach Unterlagen der Fachabteilungen

Tel.: (033203) 36 600

Kleinmachnow, im Februar 2001

weitere Informationen unter

http://www.lgrb.de

L EISTUNGSBILANZ

2000

Landesamt für

Geowissenschaften und Rohstoffe

Brandenburg

Gliederung

Seite

Anhang

§ Inhaltsverzeichnis der Brandenburgischen Geowissenschaftlichen Beiträge Heft 1/2 - 2000

§ Kurzinformation zur 9. Jahrestagung der Gesellschaft für Geowissenschaften e.V.

§ Programm für das Jahr 2000 der Vortragsreihe Kleinmachnower Gespräche

§ Geologie 2000

g r u b n e d n a r B s e d n a L s e d e d r ö h e b h c a F e n r e d o m e n i e - B R G L s a D

n e g n u k r e m e b r o

V 3

s s e z o r P r e h c il r e i u n i t n o k s l a g n u r e i s i n r e d o m s g n u tl a w r e

V 6

n e g n u l i e t b a h c a F n e d s u a e s s i n b e g r E

.

1 Grundlagen/Sanierungsgeologie 10 1

.

1 Archive /Bibilothek/Vertrieb 11 2

.

1 Informationstechnologie 12

3 .

1 Geochemie 15

4 .

1 Sanierungsgeologie 16

5 .

1 Wirtschaftsgeologie 18

.

2 GeologischeLandesuntersuchung 19 1

.

2 GeologischeKartierung 20

2 .

2 Sedimentuntersuchungen 23

3 .

2 Tiefengeologie 26

4 .

2 Bodengeologie 27

5 .

2 Petrographie/Bohrkerne 31

.

3 AngewandteGeologie 32

1 .

3 Hydrogeologie 33

2 .

3 Rohstoffgeologie 39

3 .

3 Umwetlgeologie 43

4 .

3 Ingenieurgeologie 48

5 .

3 Infrastrukturgeologie 50

t i e k g i t ä t n e i m e r

G 51

r e t s o P , e g ä r t r o V , n e n o i t a k il b u

P 52

k c il b s u

A 56

Das LGRB — eine moderne Fachbehörde des Landes Brandenburg

Vorbemerkungen

Das Landesamt für Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg ist die Fachbehörde des Lan- des Brandenburg für Geologie und Boden. Sie gehört als obere Landesbehörde zum Geschäfts- bereich des Ministers für Wirtschaft. Hauptsitz ist Kleinmachnow, Regionalbüros befinden sich in Frankfurt (Oder) und Cottbus, das Bohrkernlager steht in Wünsdorf.

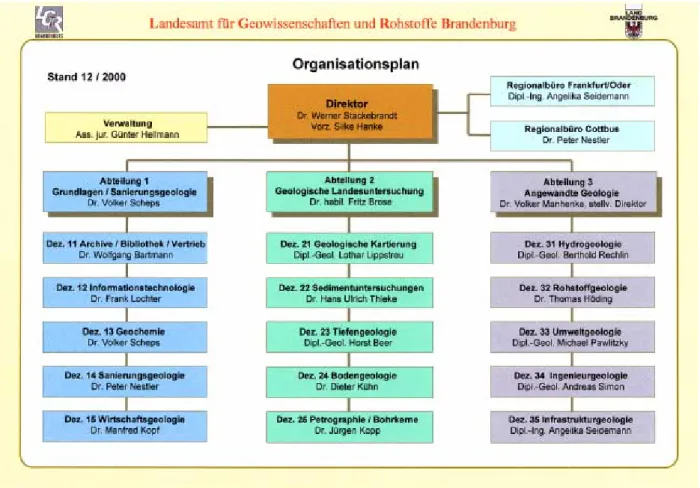

Zur Bewältigung ihrer Aufgaben sind die über 90 Mitarbeiter des LGRB drei Fachabteilungen mit insgesamt 15 Dezernaten zugeordnet. Die aktuelle Struktur des LGRB zeigt das Organigramm in Abb. 1. Aus der Struktur des LGRB wird einerseits ersichtlich, dass es nicht ‘den Allroundgeologen’

gibt, sondern das Landesamt spezialisierte und kompetente Mitarbeiter sowohl für die geologische und bodenkundliche Kartierung, als auch die Hydrogeologie, die Rohstoffbewertung, die Sediment- untersuchung, die Geochemie, die Ingenieurgeologie, die Tiefengeologie etc. benötigt. Anderer- seits erwächst aus dem intensiven Zusammenwirken der Fachspezialisten die erforderliche Qua- lität für die Aufgabenerfüllung.

Die Mitarbeiter des LGRB nehmen ihre Aufgaben in folgenden Kernbereichen wahr:

1. Archive

Sammlung und Bewertung aller öffentlichen und privaten (!) geologischen Unterlagen Bran- denburgs, insbesondere Ergebnisse von bisher rund 180 000 Bohrungen gemäß Lagerstätten- gesetz durch die geologische Landesaufnahme und die weiteren kartierenden Bereiche des LGRB, Vorhaltung der komplex nutzbaren Unterlagen in Archiven und Datenbanken; Führung der Fachbibliothek

2. Speziallabore

- Geochemie: für die anorganische Gesteins-, Boden- und Wasseranalytik

- Sedimentologie: für die Charakterisierung brandenburgischer (Locker-)Gesteine - Ingenieurgeologie: für die bau- und geotechnische Bewertung des Untergrundes 3. Geologische Landesaufnahme

Geologische Landesuntersuchung von Böden, oberflächennahen Lockergesteinen und des tieferen Untergrunds als Basis für die Daseinsvorsorge und Grundlage der Bewertung von Rohstofflagerstätten, Baugrund, Boden, hydrogeologischen Verhältnissen, der geochemischen und geophysikalischen Beschaffenheit

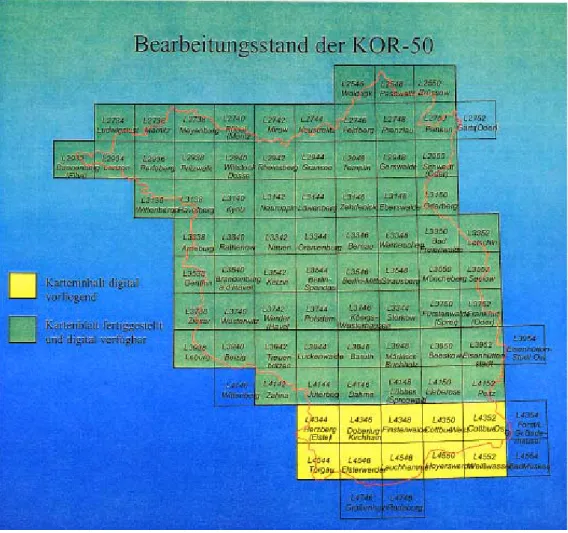

4. Geowissenschaftliche Karten

Herstellung amtlicher geologischer und angewandt-geologischer Kartenwerke für das Flächen- land Brandenburg in unterschiedlichen Maßstäben, u.a. 1 : 50 000, 1 : 300 000.

5. Träger öffentlicher Belange des Landes Brandenburg

bei Vorhaben nach dem Baugesetz, dem Bundesberggesetz, der Landesentwicklungsplanung, z.B. bei Großbauvorhaben wie: Flughafen Berlin-Brandenburg, Verkehrstrassen und Potsdam- Center;

für: den geologischen Untergrund, die Rohstofflagerstätten, Boden- und Baugrundbe- schaffenheit, den Bodenschutz (in geogener Hinsicht), Geotopschutz (geomorphologische Sonderbildungen) und für den Altbergbau

6. Angewandte geologische Beratung

von Behörden, Institutionen, Wirtschaftseinrichtungen und Bürgern bei der Nutzung und dem Schutz der Geopotentiale des Landes Brandenburg, u.a. in den Bereichen: Wirtschaft und Umwelt, Unternehmensansiedlung, Infrastrukturförderung, Grundwasserversorgung und – schutz, Bodennutzung, Energiepolitik, Erneuerbare Energien, Bergbau, Tourismus

7. Wirtschaftsansiedlung

Beiträge zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen durch fachbehördliche Vorhabens- begleitung zur Wirtschaftsansiedlung in Schutzgebieten, u.a. durch die Unterstützung von Investoren bei der Rohstoff- oder Geopotentialnutzung, durch die Arbeiten zur Thermalsole- nutzung für die Entwicklung des Tourismus und Kurwesens, durch Arbeiten für die Errichtung und den Betrieb von Untergrundgasspeichern und die Erkundung und Förderung von Kohlen- wasserstoffen

8. Gefahrenabwehr Altbergbau

Beiträge zur Sicherung alter Braunkohlentiefbaue vor dem Einsturz, so dass auf diesen Flä- chen die Neuansiedlung von Gewerbe erfolgen kann; Erkennung und Begegnung der Gefahr des Böschungssetzungsfließens in ehemaligen Braunkohlentagebaugebieten zur Unterstüt- zung von Wiederurbarmachung und Ansiedlung

Zur Erfüllung dieser anspruchsvollen Aufgaben stehen den Mitarbeitern moderne und bedarfs- optimiert eingerichtete Labore, eine mobile Geräteausstattung für Geländearbeiten und die für die geologische Landesuntersuchung und kompetente geologische Bewertung erforderlichen weite- ren Einrichtungen zur Verfügung.

Das Jahr 2000 war für das Landesamt für Geowissenschaften und Rohstoffe wesentlich geprägt durch eine intensive Einbindung in Maßnahmen zur wirtschaftlichen und infrastrukturellen Ent- wicklung des Landesgebietes. Insbesondere die angewandt-geologisch arbeitenden Mitarbeiter des LGRB konnten durch eine kompetente Beratungstätigkeit daran mitwirken, in Problemgebie- ten Wirtschaftsansiedlungen zu ermöglichen. Weitere wichtige Ergebnisse waren die erfolgreiche Vorbereitung und Durchführung der geowissenschaftlichen Fachtagung „Geologie ist grenzenlos“

im September 2000 in Slubice (Polen) und Frankfurt (Oder), die Mitwirkung am Brandenburg-Tag in Frankfurt (Oder), das Erscheinen wichtiger Karten (z.B. zum Zechstein) und Publikationen aus der Arbeit unseres Hauses.

Darüber hinaus konnte im Frühjahr 2000 der Erweiterungsbau am Hauptsitz des LGRB in Kleinmachnow bezogen werden (s.u.). Für die Mitarbeiter im Regionalbüro Frankfurt (Oder) erga- ben sich mit dem Umzug in neue Diensträume im Behördenzentrum in Frankfurt/Oder ebenfalls wesentliche Verbesserungen der Arbeitsbedingungen. Umfangreiche Zuarbeiten erforderte auch die Einbeziehung des LGRB in die Vorhaben der „Allgemeinen Verwaltungsoptimierung“ (AVO) im Land Brandenburg, auf die noch näher eingegangen wird.

Anläßlich des Bezuges des Erweiterungsbaus in Kleinmachnow lud Herr Minister Dr. Wolfgang Fürniß zu einer Einweihungsfeier am 17. Mai 2000 ein, auf der vor rund 120 geladenen Gästen und Mitarbeitern Herr Staatssekretär Dr. Wolfgang C. Vogel die Bedeutung der geologischen Fach- behörde für die Landesentwicklung Brandenburgs herausstellte. Mit dem Neubau verfügt das LGRB jetzt über eine moderne, den technischen und räumlichen Anforderungen entsprechende Ausstat- tung. Nach Abschluß der Renovierung des Altbaus werden die noch immer ausgelagerten Archiv- und Bibliotheksbestände am Hauptsitz des LGRB in Kleinmachnow zusammengeführt werden können.

Abb. 1: Organigramm des LGRB

Verwaltungsmodernisierung als ein kontinuierlicher Prozess

Haushalt / Bau

Im Jahr 2000 erfolgte die Fertigstellung des LGRB-Neubaus in Kleinmachnow. Mit dem Bezug der neuen Räume im März stehen erstmals nach jahrelanger Arbeit unter provisorischen Bedingungen aufgabengerechte Speziallabore für die anorganische geowissenschaftliche Analytik des Landes- amtes zur Verfügung. Die Neubaukosten betrugen ca. 9,1 Mio DM. Diese Mittel sind nicht im Haus- halt des LGRB ausgewiesen, da das Land die Bauinvestitionen seit 1999 zentral erfaßt.

Weitere grundlegende, im Jahr 2000 begonnenen Umbauarbeiten eines Altbaus mit einem Kosten- volumen von ca. 3,55 Mio DM für eine Nutzfläche von ca. 1000 m2, werden im Frühjahr 2001 abgeschlossen. Anschließend erfolgt die Fertigstellung der Außenanlagen auf der Liegenschaft.

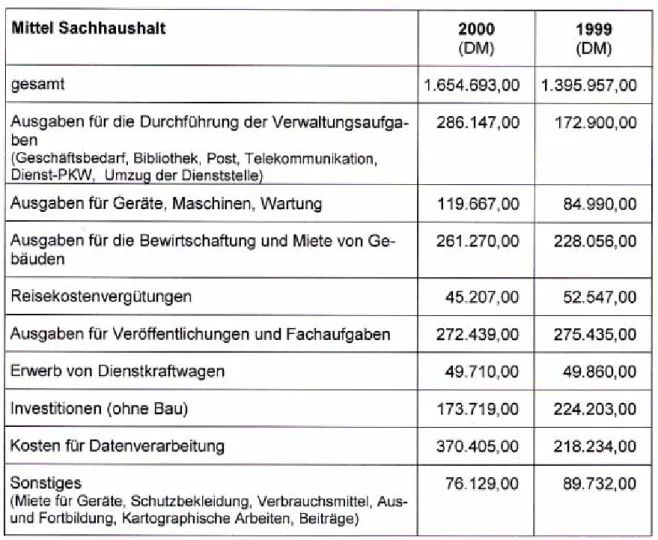

Tabelle 1: Der LGRB-Sachhaushalt im Jahr 2000

Die Einsparvorgaben mit einer fünfprozentigen Ausgabenreduzierung bei den Sachaufwendungen waren, ebenso wie die Minderausgabe iHv. 30.000 DM, nach den kontinuierlichen Einsparverpflich- tungen der vergangenen Jahre schwierig umzusetzen. Unvermeidbar waren erhöhte Ausgaben wegen des Umzugs in den Neubau. Die Bewirtschaftungskosten stiegen aufgrund der zusätzlich zu bewirtschaftenden Fläche des Neubaus (Nutzfläche ca. 2000 m2). Die Ausgaben im Bereich der Informationstechnik wurden verstärkt. Mit den in 2000 begonnenen und im Jahr 2001 fortzuset- zenden Maßnahmen im Bereich IT sollen die Grundlagen für die weitere Umstellung der herkömm- lichen Leistungen des LGRB auf die Möglichkeiten moderner Informations- und Kommunikations- techniken geschaffen werden.

Personal

Das LGRB verfügte im Jahr 2000 über 87 Stellen bzw. Planstellen. Das bedeutet gegenüber der Stellenausstattung 1999 eine Reduzierung um 2 Stellen. Am 31.12.2000 ergab sich folgender Per- sonalbestand (Voll- u. Teilzeit):

Beamte (Σ) 32 Angestellte (Σ) 57 Arbeiter 3 - mittlerer Dienst 2 - mittlerer Dienst 13

- gehobener Dienst 6 - gehobener Dienst 24 - höherer Dienst 24 - höherer Dienst 20

Das LGRB ist anerkannte Dienststelle für die Durchführung des Zivildienstes. Auf drei Zivildienst- positionen erfolgt ein kontinuierlicher Einsatz von Zivildienstleistenden in den Aufgabengebieten Geotopschutz und Bodengeologie.

Das LGRB bildete zwei Chemielaboranten und einen Fachinformatiker aus. Es wurden neun Prak- tikanten und Diplomanden betreut.

Im Rahmen von AB-Maßnahmen zur “DV-gerechten Aufnahme des Monographiebestandes und der Archivalien vor 1990 in Literatur- und Archivnachweisdatenbanken” und zur “Digitalisierung der Profilbeschreibungen in den Feldschätzungsbüchern der Bodenschätzung” wurden neun Mitar- beiter eingesetzt. Davon sieben Mitarbeiter in einer gemeinsam mit der Oberfinanzdirektion Cottbus und den Finanzämtern im Land Brandenburg initiierten Maßnahme.

Mit der Einstellung von zwei Mitarbeitern begann am 13. November 2000 das Projekt SediSAR:

Sedimentbezogene Erkundung des Deichuntergrundes zur integrativen Stabilitätsanalyse durch angewandte Geologie und Remote Sensing mit SAR (Laufzeit 3 Jahre, Projektträger DLR).

Verwaltungsoptimierung

Im Rahmen der Verwaltungsoptimierung der Landesverwaltung erfolgten im Laufe des Jahres 2000 umfassende Erhebungen zur Aufgabenkritik.

Seitens des LGRB wurde bereits im Jahr 1998 eine Verschlankung der Organisationsstruktur mit einer Reduzierung von vier auf drei Fachabteilungen umgesetzt. Seit 1996 sind im LGRB bei un- veränderten Amtsaufgaben sechs Stellen eingespart worden. Ohnehin blieb die Stellenausstattung des Amtes von vornherein um ca. 35 % unter dem bei der Amtsgründung ermittelten Stellenbedarf.

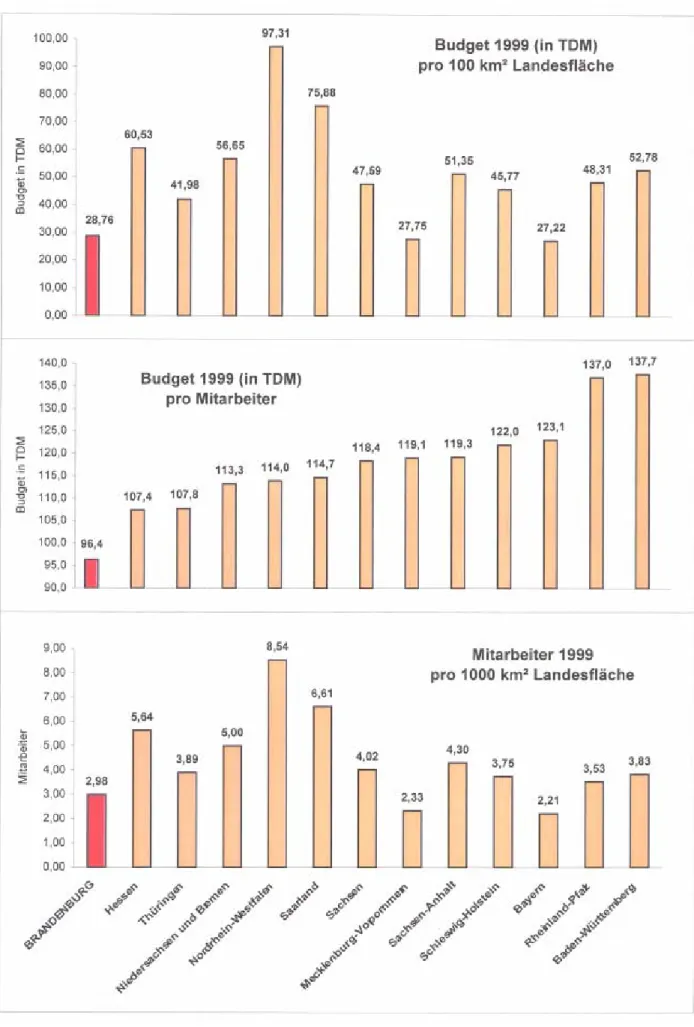

Gemessen an seinem Aufgabenspektrum hat das LGRB daher eine außerordentlich schlanke Stellenausstattung. Dieses zeigt ein Vergleich mit den Geologischen Landesämtern der anderen Bundesländer. Die Daten der nachfolgenden Abbildung 2 sind der FOREGS-Statistik (Stand 1999) entnommen:

Abb. 2: Vergleich der Geologischen Dienste der Bundesrepublik Deutschland (Flächenländer)

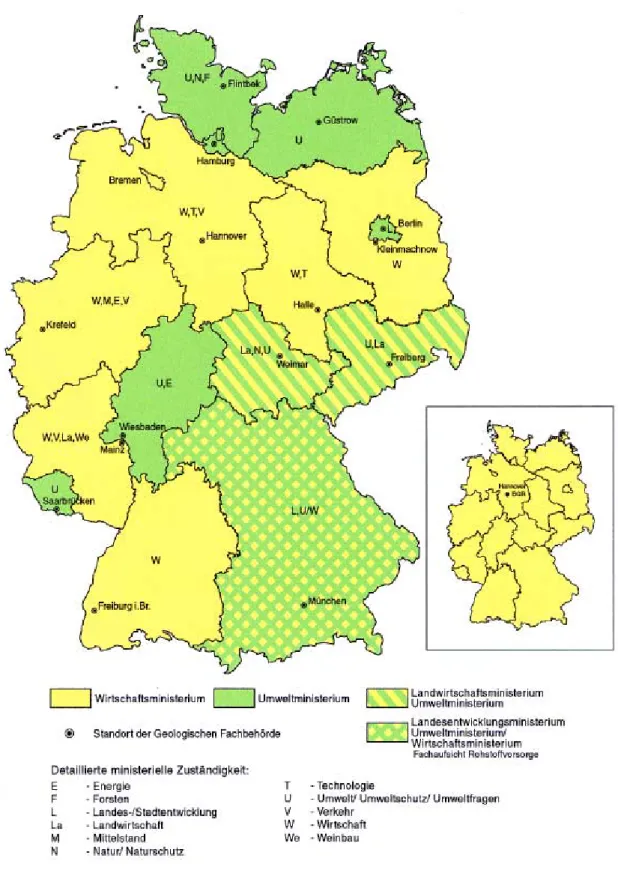

Abb. 3: Zuordnung der Staatlichen Geologischen Dienste, Stand: November 2000

Die Zuordnung der Staatlichen Geologischen Dienste (Stand November 2000) in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland zu den Geschäftsbereichen der Ministerien ist in Abb. 3 dargestellt.

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) als Staatlicher Geologischer Dienst des Bundes mit Sitz in Hannover ist dem Bundeswirtschaftsministerium zugeordnet (siehe Rah- men unten). Die Anschriften und Internetadressen der anderen Geologischen Dienste der Bundes- republik Deutschland sind in der Homepage des LGRB aufgeführt (http://www.lgrb.de).

Ergebnisse aus den Fachabteilungen

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Fachabteilungen bzw. der Fachdezernate entsprechend ihrer organisatorischen Gliederung (siehe Organigramm, Abb.1) dargestellt.

1. Grundlagen / Sanierungsgeologie

Das Jahr 2000 war in der Abteilung 1 Grundlagen / Sanierungsgeologie durch folgende Schwer- punkte gekennzeichnet:

Im Dezernat 11 Archive / Bibliothek / Vertrieb wurde die Datenerfassung für das Archiv und die Geowissenschaftliche Datenbank Brandenburg (GeoDaB) im Sinne des Lagerstättengesetzes als Grundlage für alle Tätigkeiten des Amtes verbessert. Für die Öffentlichkeitsarbeit lag der Schwer- punkt in der Herausgabe des Heftes 1/2 - 2000 der Brandenburgischen Geowissenschaftlichen Beiträge sowie in der fachlichen Vorbereitung der Tagung „Geologie ist grenzenlos“ der Gesell- schaft für Geowissenschaften e.V. (GGW) in Slubice (Polen) und Frankfurt (Oder).

Im Dezernat 12 Informationstechnologie konnte durch personelle und organisatorische Maßnah- men der Ausbau des Dezernates zum leistungsfähigen Kompetenzzentrum für die IT-Infrastruktur des LGRB sowie für die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben wesentlich voran getrieben werden.

Im Dezernat 13 Geochemie lag der Schwerpunkt in der Einrichtung der Labore im Neubau sowie in der Neuinstallation der geochemischen Analytik unter Bewahrung des hohen Qualitätsniveaus.

Die Ausarbeitungen zum „Laborkonzept 2000“ in Verbindung mit der zur landesweit vorgesehenen Einsparung von Laborkapazitäten nahmen breiten Raum ein.

Im Jahr 2000 erfolgte die Eingliederung des bisherigen Dezernates Tiefbausicherung in das De- zernat 14 Sanierungsgeologie. Gleichzeitig wurde aufgrund der hohen Dringlichkeit für die Gefahren- abwehr die Bearbeitung des Restlochkatasters verstärkt.

Der Bedeutung geologischer Informationen für die wirtschaftliche und infrastrukturelle Entwicklung des Landes Brandenburg wurde mit der Gründung des Dezernates 15 Wirtschaftsgeologie ent- sprochen. Die Bildung des Fachdezernates dient der Verstärkung der Nutzerorientierung und der Zusammenarbeit mit den Branchenverbänden sowie der wirtschaftsorientierten Projektbegleitung.

1.1 Archive / Bibliothek / Vertrieb

Ein Arbeitsschwerpunkt des Jahres war die Datenerfassung für das Archiv und die Geowissen- schaftliche Datenbank Brandenburg auf Grundlage des Lagerstättengesetzes. Die Erfassung der Bohrungs-Stammdaten wurde kontinuierlich fortgesetzt. Alle Bohrungsneuzugänge werden erfasst.

Weitere Aktionen zur Einwerbung von Schichtenverzeichnissen von Bohrunternehmen gemäß Lagerstättengesetz hatten die Aufgabe, die für die geologische Auswertung erforderliche Datenba- sis zügig zu komplettieren. Diesem Ziel dienten u.a. auch Informationsveranstaltungen mit Fach- verbänden und Genehmigungsbehörden.

Für das Berichts- und Dokumentenarchiv ist der Zugang an Archivalien und die Beratung externer Archivbesucher in der folgenden Tabelle dokumentiert:

In der Bibliothek erfolgte die Fortsetzung der Erfassung der umfangreichen Periodikabestände (Zeitschriften, Schriftenreihen, zeitschriftenartige Reihen und Zeitungen) für den WWW-OPAC des Amtes und für die Zeitschriftendatenbank (ZDB). Durch die Installation eines WWW-OPAC im INTRANET zur Recherche aller digital erfassten Bibliotheksbestände des LGRB kann amtsintern auf 2 105 Periodika (von insgesamt ca. 3 000) des Bestandes zugegriffen werden. Es sind bisher 1 441 Periodika unter dem Bibliothekssigel „Kle3“ zugemeldet worden und stehen im Internet unter http://zdb-opac.de für alle Interessenten recherchierbar zur Verfügung.

Der Bestand an geowissenschaftlicher Spezialliteratur wurde insgesamt um 2 065 Bände auf nunmehr 110 831 Bände erweitert.

Die Gebühreneinnahmen im Vertrieb setzen sich folgendermaßen zusammen:

Regionalbüro Frankfurt (Oder) 12 022,48 DM

Kleinmachnow 31 014,04 DM

Summe 43 036,52 DM

Das Dezernat Informationstechnologie konnte sich im Jahre 2000 weiter zum Kompetenzzentrum und als Dienstleister zum Betrieb und der Weiterentwicklung der DV-gestützten Infrastruktur des LGRB etablieren. Hilfreich war hierbei die Einrichtung einer DV-Kommission mit den Arbeitsgruppen

§ Schichtenverzeichnisse in der GeoDaB

§ Archivsystem

§ Koordinatensystem.

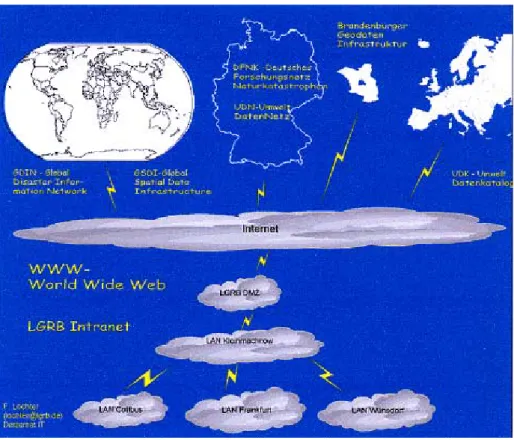

IT-Infrastruktur

Die Regionalbüros des LGRB in Cottbus und Frankfurt (Oder) sind mit dem Hauptsitz in Kleinmachnow zu einem Intranet unter Nutzung des Landesdatennetzes vernetzt (Abb. 4). Zur Anbindung des Bohrkernlagers in Wünsdorf wird eine Modemverbindung etabliert. Ziel ist es, den Mitarbeitern des LGRB unabhängig vom physischen Standort gleiche Arbeitsbedingungen im Intranet des LGRB zu schaffen.

Dafür wurden die infrastrukturellen Voraussetzungen in Frankfurt (Oder) geschaffen. Für Cottbus finden diese Arbeiten derzeit statt.

Das LAN des LGRB wurde weiter modernisiert. So konnten in diesem Jahr für 58 Mitarbeiter durch Neuanschaffung, Umsetzung und Aufrüstung von PC-Technik erheblich bessere Arbeitsbedingun- gen geschaffen werden. Die Leistungsfähigkeit des internen Kommunikationsservers konnte durch leistungsfähigere Hardware verbessert werden. Investiert wurde auch in zentrale Drucktechnik, um teure arbeitsplatzspezifische Drucker ersetzen zu können. Der Betrieb der LGRB IT-Infra- struktur und seines Intranets verlief stabil. Die Beseitigung von Engpässen in der Bandbreite der

1.2 Informationstechnologie

Abb. 4: Das Intranet des LGRB und seine Einbindung in andere Netze im WWW

Übertragungsleitung nach Cottbus wurde begonnen und ein Konzept zur künftigen Topologie und Performance unseres Intranets erarbeitet.

GeoDaB

Die Geowissenschaftliche Datenbank Brandenburg (GeoDaB) wird den aktuellen Erfordernissen entsprechend ständig weiterentwickelt. Große, aber auch erfolgreiche Anstrengungen wurden im Jahre 2000 unternommen, um dezentrale Datenbestände (Rohstoff- und Probendaten) in die GeoDaB zu integrieren. Außerdem wurden mit externen Partnern (wie z.B. dem Niedersächsi- schen Landesamt für Bodenforschung) intensive Diskussionen geführt, um zukünftig Synergie- effekte bei der Technologieentwicklung zu erreichen. Für die graphische Auswertung der digitalen Schichtenverzeichnisse wurde den Fachabteilungen eine verbesserte Software zur Verfügung gestellt (GeODin 2.0). Dafür waren umfangreiche Programmierarbeiten und Anpassungen an der Datenbank notwendig. Als Serviceleistung wurden den Mitarbeitern des Amtes und Dritten um- fangreiche Datenbestände zur Auswertung bereitgestellt.

Zur Verbesserung der GeoDaB-Nutzung wurde mit externen Partnern die vorhandene Software zur Recherche, Erfassung und Bearbeitung der Bohrungsdaten weiterentwickelt.

Geografische Informationssysteme (GIS)

Die Anwendungsmöglichkeiten für die Modellierung, Erfassung und Visualisierung raumbezogener Basis- und Fachinformation wurden durch Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter des LGRB und die Weiterentwicklung der GIS - Technologien verbessert.

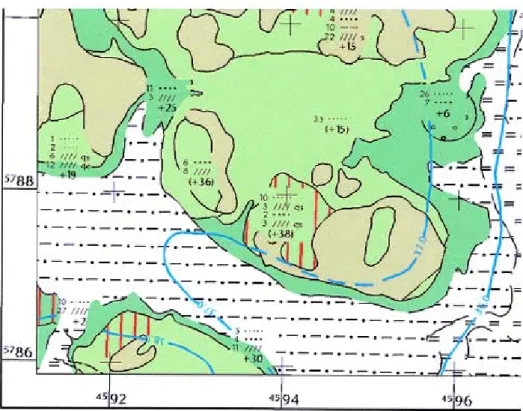

Im Zusammenwirken mit den anderen Fachabteilungen entstanden mehrere Blätter der „Hydrogeo- logischen Karte von Brandenburg 1 : 50 000“ (HYK 50, Abb. 5) sowie das Blatt Frankfurt (Oder) der Geologischen Karte 1 : 50 000 (GK 50).

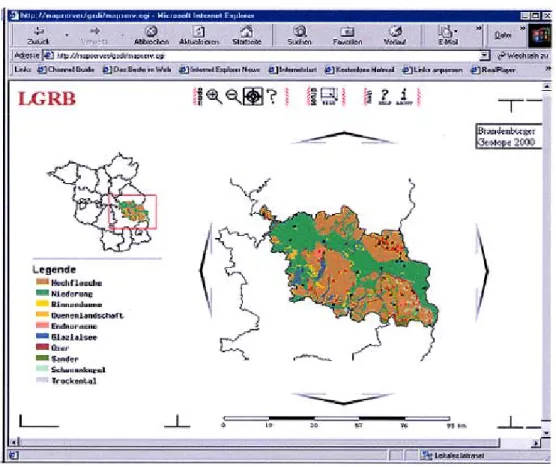

Zur Umsetzung der Geotopkarten des Landes Brandenburg im Maßstab 1 : 100 000 mit Visualisie- rung der Geotoppunkte aus der Geotop-Datenbank wurde eine Methodik entwickelt. Diese Karte

Abb. 5: Visualisierung eines Ausschnittes der HYK 50

Abb. 6: Visualisierung von Geotopkarten im Intranet

soll das erste GIS-Produkt des LGRB sein, welches im Intranet bzw. Internet verfügbar gemacht wird (Abb. 6).

Zur Vorbereitung der Umstellung auf das UTM-Koordinatensystem wurde eine Arbeitsgruppe gebil- det.

WWW-Mapping

Mit der internetfähigen Präsentation von Geotopkarten des Landes Brandenburg (Abb. 6) wurden erste Erfahrungen gesammelt. Sie ist im Intranet des LGRB nutzbar. Derzeitig erfolgt ein Server- housing für den WWW-Server bei dem LGRB - Internetprovider. Deshalb werden die Möglichkei- ten, anspruchsvollere Internetapplikationen in das WWW einzustellen, weiter ausgebaut.

IT-Qualifikation

IT-Wissen und -Fertigkeiten in der Bedienung von Applikationen sind sehr kurzlebig. Zur Verbesse- rung der IT-Qualifikation der Mitarbeiter des LGRB wurden interne Schulungsmaßnahmen vom Dezernat IT vorbereitet und durchgeführt. Schwerpunkt wurde dabei auf den Umgang mit dem Betriebssystem Windows NT und auf die Möglichkeiten und Bedienung einer im gesamten LGRB eingesetzten Software für elektronische Post gelegt.

1.3 Geochemie

Der Probendurchsatz im geochemischen Labor belief sich auf insgesamt 886 Proben, davon

§ 516 Boden- und Gesteinsproben,

§ 370 Wasserproben

§ mit insgesamt 38 055 Einzelbestimmungen.

Auftraggeber waren in erster Linie die Dezernate Bodengeologie, Rohstoffgeologie und Hydrogeologie.

Aufträge von externen Auftraggebern wurden mit einem Gebührenvolumen von insgesamt 23 288 DM bearbeitet.

Durch den Umzug der Labore des LGRB in die neu geschaffenen Räumlichkeiten wurde ein jahrelanges Provisorium durch ein modernes Labor, das optimale Arbeitsbedingungen bietet und allen sicherheitsrelevanten Anforderungen genügt, abgelöst. Der Jahres-Probendurchsatz war bedingt durch die Baumaßnahmen stark eingeschränkt.

Im Rahmen der analytischen Qualitätssicherung erfolgten u.a. folgende Maßnahmen:

§ Erwerb neuer, international zertifizierter Standardproben (TILL1-4; CANMET)

§ Einsatz von Multi-Ionen-Standards für die Ionenchromatographie

§ Erfolgreiche Teilnahme am Ringversuch „Altlasten“ der BAM mit Elementgehalten (Arsen, Cadmium, Kobalt, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Mangan, Nickel, Blei, Zink) nach

Königswasseraufschluss.

§ Erfolgreiche Teilnahme am Ringversuch „Klärschlamm/Böden 2000“ des LUA mit Schwermetallen nach Königswasseraufschluss sowie Nährstoffen nach

Doppellaktatauszug

§ Untersuchungen zur Probenaufbereitung und deren Einflüsse auf die Spurenelement- analytik nach Königswasseraufschluss.

§ Ausarbeitung weiterer Arbeitsanweisungen gemäß SOP (Standard Operating Procedure)

Es erfolgten weitere Schritte zum Ausbau einer einheitlichen LGRB-Probendatenbank. Hierzu wurde der Probeneingang im sedimentologischen und im geochemischen Labor vereinheitlicht. Derzeit liegen insgesamt 133.000 Datensätze für Bodenproben vor.

Im Auftrag der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg wurde eine Spezial- untersuchung durchgeführt: „Untersuchung von Sandstein- und Zellulosekompressenproben im Rahmen der Entsalzung von Sandsteinsäulen des Belvedere auf dem Pfingstberg in Potsdam“

(MÜLLER, H. & LUCKERT, J.).

Abb. 7:

Tagesbruch durch Altbergbau, Grube Holm/Merkur bei Göhrik (südlich Cottbus); Durchmesser rund 30 m, Tiefe 12 - 15 m

1.4 Sanierungsgeologie

Etwa 150 Jahre Bergbau zur Gewinnung von Braunkohle und Steine- und Erdenrohstoffe haben im Land Brandenburg zu erheblicher Wertschöpfung und infrastruktureller bzw. industrieller Entwick- lung ganzer Regionen geführt. Unübersehbar sind aber auch die Eingriffe in den Naturhaushalt und die Relikte des Bergbaues.

Für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit gegenüber den spezifischen Gefahren alter Bergbauobjekte, für die das geltende Bergrecht nicht anwendbar ist und für die kein Rechtsnach- folger existiert, ist das Land Brandenburg verpflichtet, finanzielle Mittel zur Sicherung und Sanie- rung betroffener Areale zur Verfügung zu stellen. Die dabei auftretenden Gefahren und Risiko- potentiale, wie Bodensenkungen der Erdoberfläche über ehemaligen Tiefbauobjekten, Rutschung von Böschungen in ehemaligen Tagebauen (sog. Bergbau-Restlöchern) sowie negative Auswir- kungen, die aus der bergbaulichen Grundwasserabsenkung resultieren, bedürfen der geotechnisch- bodenmechanischen, ingenieurgeologischen und hydrogeologischen Bewertung. Daraus ergibt sich die in Verwaltungsvorschriften festgelegte Verantwortlichkeit des LGRB als zuständige Fach- behörde.

Im Jahr 2000 standen im Ministerium für Wirtschaft über den Haushaltstitel „Altbergbau“ 3,5 Mio. DM für Arbeiten zur Erarbeitung von Gefährdungsanalysen für Altbergbau ohne Rechtsnachfolger so- wie zur Beseitigung daraus erkennbarer Gefahren für die öffentliche Sicherheit zur Verfügung.

Über das „Verwaltungsabkommen Braunkohlensanierung“ zwischen Bund und Ländern, Planteil 2b, wurden mehr als 4 Mio. DM für die Sanierung von Relikten aus altem Braunkohlentiefbau im ehemaligen Bergbaurevier Brieskow-Finkenheerd südlich Frankfurt (Oder) sowie im Landkreis Spree-Neiße aufgewendet. Träger der Maßnahmen nach Planteil 2b des Verwaltungsabkommens ist die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft (LMBV). Die fachliche Be- treuung dieser Arbeiten und Kontrollpflichten im Auftrag des Landes oblagen dem LGRB .

In den inzwischen verwahrten Bereichen können Schadensereignisse wie das Zubruchgehen von unterirdischen Grubenbauen und den davon ausgehenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit (Wege, Straßen, Infrastruktureinrichtungen etc.) künftig weitestgehend ausgeschlossen werden.

Die Bergämter und die örtlich zuständigen Ordnungsbehörden erhielten fachliche Unterstützung des LGRB bei der Festlegung geeigneter und richtig dimensionierter Sofortmaßnahmen zur Ab- wehr akuter Gefahren an Tagebaurestlöchern und Relikten alten Braunkohlentiefbaus (Absperr- maßnahmen bzw. Sicherungsarbeiten mit einem Finanzvolumen von 0,65 Mio. DM). Bei größe- rem Umfang technischer Leistungen im Rahmen von Präventivhandlungen nach Erkennen dro- hender Gefahren führte das LGRB die gesamte geotechnische Begleitung und Kontrolle durch.

Gemäß dem Erlass des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie Brandenburg vom 20. April 1998 – Gefahrenabwehr und Sanierung im Bereich des Altbergbaus – wurden unter fachlicher Anleitung und Überwachung des Dezernates Sanierungsgeologie an 35 Altbergbau- objekten (Bergbau ohne Rechtsnachfolger) bergschadenkundliche Gefährdungsanalysen erar- beitet. Es erfolgten Erkundungs- und Sanierungsarbeiten mit einem Finanzvolumen von insge- samt 2,85 Mio. DM. Für ingenieurtechnische und technische Leistungen wurden insgesamt 13 verschiedene Hauptauftragnehmer durch das Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg beauftragt.

Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen größeren Umfanges wurden an Altbergbauobjekten der ehemaligen Bergbaugebiete Südostbrandenburgs um Welzow-Haidemühl und Tröbitz-Domsdorf sowie im Stadtgebiet von Spremberg durchgeführt. Erkundete Hohlräume sind mit insgesamt 17 840 m³ Versatzsuspension verpresst worden. Damit wurde die öffentliche Sicherheit herge- stellt bzw. die gefahrlose Nutzung von Verkehrswegen, Leitungstrassen und anderen infrastruktu- rellen Enrichtungen ermöglicht.

Bei der Anfertigung von Gefährdungsanalysen (Ausschreibung, Vergabe, Kontrolle, Abnahme durch das LGRB) wurden im abgelaufenen Jahr überwiegend Objekte in Nord- und Nordostbrandenburg bearbeitet, da insbesondere dort ein erheblicher Nachholebedarf bei der Gefährdungsbewertung alter Braunkohlentiefbaue im Vergleich zu dem wesentlich höheren Kenntnisstand in Südbrandenburg besteht. Die Dringlichkeit dieser auf Kenntnisvorlauf gerichteten Aktivitäten zeigte sich mannigfal- tig. So mussten im Ergebnis dieser Analysen mehrmals kurzfristig Maßnahmen zur Gewährlei- stung der öffentlichen Sicherheit eingeleitet, überwacht und in der Funktion der Bauüberwachung durch das LGRB abgenommen werden.

So wurde es nach den Ergebnissen einer Gefährdungsanalyse beispielsweise erforderlich, in Nähe der Ortschaft Herzhorn im Landkreis Märkisch-Oderland mehrere im Einflussbereich der ehema- ligen untertägigen Braunkohlengrube „Blitz“ verlaufende, stark frequentierte Verkehrswege und Industriebauten über unzureichend bzw. nicht versetzten untertägigen Streckensystemen mit bohr- technisch nachgewiesenem Hohlraum kurzfristig durch Versatzmaßnahmen zu sichern.

Gemäß der Richtlinie des Oberbergamtes Brandenburg für die Untersuchung der Standsicherheit von Böschungen im Braunkohlenbergbau erhalten die Bergämter fachliche Unterstützung durch das LGRB. Allein im Jahr 2000 wurden im Rahmen von Genehmigungsverfahren für Betriebspläne etwa 20 Standsicherheitsuntersuchungen einer geologischen-geotechnischen Prüfung unterzo- gen.

1.5 Wirtschaftsgeologie

Das aus dem bisherigen Dezernat Wirtschaftsgeologie/Infrastrukturgeologie herausgelöste De- zernat 15 Wirtschaftsgeologie ist innerhalb des LGRB zuständig für die Koordinierung der Zusam- menarbeit mit Wirtschaftsverbänden, Unternehmen und wissenschaftlichen Institutionen sowie für Projekte von wirtschaftsgeologischem und/oder bergtechnischem Bezug.

Im Jahr 2000 wurde mit den Wirtschaftsverbänden für die Steine- und Erdenindustrie über Folge- projekte des Dezernates 32 Rohstoffgeologie beraten. Das im Jahr 2000 betreute Projekt beinhal- tete die Untersuchung der Eignung brandenburgischer Tone in Zusammenarbeit mit dem ostdeut- schen Verband der Ziegelindustrie (siehe auch Dezernat 32 Rohstoffgeologie).

Unter verschiedenen Projekten des LGRB mit Kooperationspartnern ist das Geothermie-Projekt

„Groß Schönebeck“ (Landkreis Barnim) das für Brandenburg bedeutsamste. Hierbei handelt es sich um eine verfüllte 4 200 m tiefe ehemalige Erdgasbohrung, die im Dezember 2000 im Auftrag des Geoforschungszentrum Potsdam wieder aufgewältigt wurde. Die Finanzierung der Arbeiten erfolgt aus Forschungsmitteln des Bundes.

Das weitreichendste Projekt betrifft die fachliche Mitwirkung des LGRB im „Wasserkompetenz- zentrum Berlin-Brandenburg“. Dieses besteht aus mittelständischen Unternehmen und aus Forschungseinrichtungen der Region und beabsichtigt, im Zeitraum 2001 – 2003 in Zusammenar- beit mit dem staatlichen Wasseramt Beijing (Peking, China) sowie weiteren chinesischen Institu- tionen und Unternehmen, den Guanting-Stausee zu sanieren.

Restlochproblematik

Ebenfalls finanziell über das Verwaltungsabkommen Braunkohlensanierung abgewickelt wurden Planleistungen zur Vorbereitung von Sanierungsarbeiten bzw. Sanierungsleistungen an alten Tagebaurestlöchern, z.B. am

§ Helenesee bei Frankfurt (Oder), bekannt als bedeutsames Naherholungsgebiet,

§ Restloch 6 Drochow nördlich Senftenberg, bei dem während der Böschungsstabilisierung mehr- fach Havarien durch Rutschungen auftraten,

§ sowie Restlöcher im Raum Spremberg-Döbern und Drebkau-Göhrigk.

Für den Restlochkomplex Petermannsteich/Fabianteich bei Hosena, wo eine Böschungsrutschung im Jahre 1999 und die damit verbundenen drastischen Einschränkungen der Erholungsnutzung erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit erregte, sind die Planungsunterlagen für eine Sanierung unter Mitwirkung des LGRB erarbeitet worden. Sanierungsmaßnahmen mit einem Finanzvolumen von ca. 3,5 Mio DM werden voraussichtlich im 1. Halbjahr 2001 beginnen. Durch das LGRB erfolg- ten für all diese Aktivitäten eine geotechnische Beratung und Begleitung sowie Kontrollen zur effizienten Mittelverwendung.

Als Schlussfolgerung aus der Rutschung am Petermannsteich/Fabianteich wurden durch das LGRB sofort alle Tagebaurestlöcher ohne Rechtsnachfolger mit vergleichbaren geologisch-geotechnischen Bedingungen einer bodenmechanischen Bewertung unterzogen. Für eine Reihe von Tagebau- relikten alten Quarzsandabbaues im Raum Hohenbocka mussten rutschungsbegünstigende Ver- hältnisse mit analogem Gefahrenpotential festgestellt werden, die Sanierungsarbeiten erforderlich machen.

Die Führung des Restlochkatasters bildete einen weiteren Arbeitsschwerpunkt. Durch Recher- chen und Objektbefahrungen konnten bei fast 1 200 Restlöchern entweder eine Neuerfassung oder Ergänzungen im bisherigen Datensatzbestand vorgenommen werden. Der gegenwärtige Be- stand des Katasters, der aus der Prioritätenliste dringender Sanierungserfordernisse ständig ak- tualisiert wird, umfasst etwa 3 700 Einzelobjekte (siehe auch Dezernat 34 Ingenieurgeologie).

2. Geologische Landesuntersuchung

Die geologische Landesuntersuchung als Kernaufgabe des LGRB ist auf die systematische Er- fassung, Untersuchung und Darstellung geologischer Primärdaten gerichtet. Böden, oberflächen- nah und im tieferen Untergrund vorkommende Gesteine werden hinsichtlich ihres Vorkommens, ihres stofflichen Bestandes und ihrer Lagerungsverhältnisse erfaßt. Die Ergebnisse werden durch die Erarbeitung und Herausgabe amtlicher geowissenschaftlicher Karten in unterschiedlichen Maß- stäben und Inhalten den Nutzern zur Verfügung gestellt. Die Sammlung und Charakterisierung der Gesteinsproben wird durch sedimentologische Untersuchungen und die Einlagerung von Bohr- proben im Kernlager des LGRB unterstützt.

Unter der vorgenannten Aufgabenstellung werden die nachfolgend aufgeführten Arbeitsergebnisse vorgelegt.

Abb. 8:

Ausschnitt aus der Geologischen Übersichtskarte von Berlin und Umgebung - Karte ohne Quartär, mit Darstel- lung der Tiefenlage der Quartärbasis, i. M. 1 : 100 000

Abb. 9:

Erörterung der Lagerungsverhältnisse im Tagebau Sienawa/Polen mit Vertretern des Polnischen Geologischen Institutes und des LGRB

2.1 Geologische Kartierung

Im Berichtszeitraum wurden Karten unterschiedlicher Maßstäbe erarbeitet. Von der gemeinsam mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) herausgegebenen Geologi- schen Übersichtskarte im Maßstab 1 : 200 000 (GÜK 200) wurde das Blatt Riesa fertiggestellt, die Arbeiten am Blatt Cottbus wurden begonnen.

Zur Geologischen Übersichtskarte im Maßstab 1 : 100 000 (GÜK 100) Blatt Berlin und Umgebung wurde die „Karte ohne Quartär mit Darstellung der Tiefenlage der Quartärbasis“ fertiggestellt. Sie erschien im Dezember 2000 (Abb. 8).

Bei der größermaßstäbigen Kartierung, der Geologischen Karte im Maßstab 1 : 50 000 (GK 50) wurde das Blatt Frankfurt (Oder) – Slubice (Polen) in enger Zusammenarbeit mit Kollegen des Polnischen Staatlichen Geologischen Institutes (PIG) bearbeitet. Das Blatt liegt im Andruck vor, es wurde im September 2000, anläßlich der 9. Jahrestagung der GGW in Slubice vorgestellt. Neben der gemeinsamen Kartierarbeit erfolgten methodische Untersuchungen zur Sedimentologie und Lithostratigraphie im Grenzgebiet (Abb. 9). Es wurden die Kartierarbeiten für das Blatt Seelow aufgenommen.

Auf der Basis der Kreiskarten im Maßstab 1 : 100 000 begann die Bearbeitung der geologischen Karten für die Kreise Teltow-Fläming und Oberspreewald-Lausitz/Elbe-Elster.

Da die Sandgrube Niederlehme gegenwärtig die Typuslokalität für den Rixdorfer Horizont darstellt, wurde eine geologische Neubearbeitung erforderlich. Diese erbrachte bedeutende Ergebnisse über die geologische Einbindung dieses Horizontes in die quartäre Schichtenfolge Zentralbrandenburgs.

Die dabei erstmals im Rixdorfer Horizont nachgewiesene Ostracoden-, Fisch- und Kleinsäuger- fauna besitzt eine überregionale Bedeutung (HERMSDORF, N. 2000).

Darüber hinaus wurden im Jahre 2000 eine Reihe wichtiger Aufschlüsse und Bohrobjekte betreut, von denen hier nur die Arbeiten für die Erweiterung des Flughafens Schönefeld, die Bohrarbeiten

im Bornstedter Feld (Potsdam) sowie die Aufnahme von Bohrungen des Grundwassermeßstellen- netzes erwähnt werden sollen. Insgesamt sind ca. 3 000 bis 3 500 Bohrmeter dokumentiert, gene- tisch und lithostratigraphisch interpretiert worden.

Aufgrund der relativ engen Bohrabstände der Kernbohrungen im Flughafenobjekt Schönefeld bo- ten sich gute Möglichkeiten für methodische Untersuchungen. So wurden allein hier ca. 350 Pro- ben für die lithostratigraphische Bewertung von Geschiebemergelhorizonten entnommen. Diese

Abb. 11:

Tagebau Jänschwalde, aktiver Tagebau-Vorschnitt; Rand einer Quartärrinne mit aufgesteiltem Rinnenrand – Miozän, Briesker Schichten

Abb. 10:

Tagebau Greifenhain, Ostwand; Quartärbasis über Miozän, Briesker Schichten steil NE-einfallend, Schichtenfolge glazitektonisch deformiert

werden auch gleichzeitig für röntgenographische Untersuchungen der feinsten Fraktionen ver- wendet. Weiterhin wurden ca. 30 Proben für palynologische Untersuchungen geborgen.

Für eine tiefe Bohrung im Raum Wiesenburg erfolgten wichtige palynologische Untersuchungen für das Tertiär. Somit konnte u.a. eine lithostratigraphisch nicht datierbare Schichtenfolge im Lie- genden des Rupeltones biostratigraphisch gegliedert werden. Damit liegen für diesen Raum erst- mals gut gesicherte stratigraphische Ergebnisse für Sedimente vom tieferen Eozän bis zum Rupelium vor. Die weitere Sedimentfolge bis zum Untermiozän konnte biostratigraphisch zumin- dest grob gegliedert werden.

Zur Vorbereitung einer Bohrung bei Röpersdorf (Prenzlau) wurden Sondierungen durchgeführt.

Die Bohrung diente der Klärung stratigraphischer Probleme in Zusammenhang mit der Ücker- Warmzeit am locus typicus. Erste Ergebnisse zeigten, dass der erbohrte Schichtenverband stark glazitektonisch gestört ist.

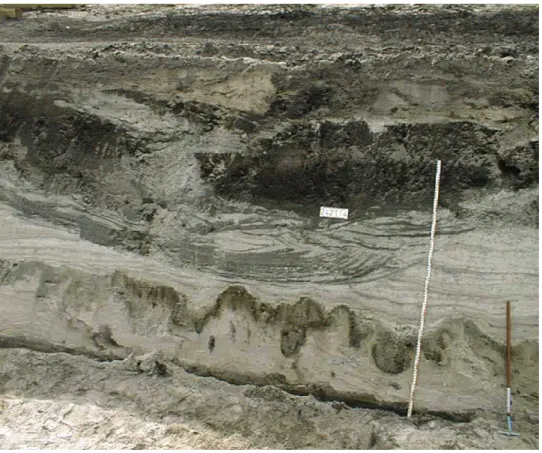

Zur Vertiefung der Kenntnisse über lokale, teilweise kleinräumige Lagerungsverhältnisse im quar- tären Deckgebirge wurden Befahrungen in den zugänglichen Teilen der Tagebaue Greifenhain und Jänschwalde durchgeführt. Hier zeigte sich, dass die glazigenen Stauchungen teilweise sehr tief in den präquartären Untergrund reichen (Abb. 10 u. 11).

Mitarbeiter des Dezernates waren unter den Aspekten – 125 Jahre amtliche geologische Landesauf- nahme im Norddeutschen Flachland (1874 - 1999) und 125 Jahre Akzeptanz der Glazialtheorie in Norddeutschland (1875 - 2000) – an der Vorbereitung und Realisierung des Heftes 1/2 – 2000 der Brandenburgischen Geowissenschaftlichen Beiträge beteiligt.

2.2 Sedimentuntersuchungen

Nach Bezug der Labor- und Büroräume im neuerrichteten Haus 5a und der wiedererlangten Funk- tionsfähigkeit der Gerätesysteme wurden die routinemäßigen sedimentologischen Dienstleistungs- arbeiten fortgeführt. Das betrifft insbesondere die Bearbeitung der Proben der geologischen und bodengeologischen Kartierung sowie der Rohstoffgeologie und einiger Fremdauftraggeber und spiegelt sich entsprechend im Probendurchsatz wider:

Kleingeschiebeschlämmung 350

Trocken- und Naßsiebung 151

Schweretrennung 74

Partikelgrößenbestimmung (Coulter LS 230) 98 Kalkbestimmung (Scheibler/Klosa) 340

Röntgenphasenanalyse 395

Palynologie 437

Sedimentologie

In enger Zusammenarbeit mit dem Dezernat Geochemie wurde ein weiterer Schritt in Richtung sedimentologisch-geochemisches Kataster getan. Diese vom BMBF geförderten Arbeiten (Verbund- projekt Elbe 2000, Geogene Hintergrundbelastung im Elbeeinzugsgebiet - Teilprojekt 4; YAHA et al.

2000) konzentrierten sich auf die Einzugsgebiete der brandenburgischen Elbenebenflüsse Havel, Spree und Schwarze Elster und die darin angetroffenen quartären Lithotypen. An ihnen wurden neben sedimentologischen und stratigraphischen Parametern vor allem die geogenen Hintergrund- werte von Schwermetallen und Arsen bestimmt. Eine derartige Bestandsaufnahme ist für die Be- wertung anthropogener Belastungen und ihre Abgrenzung von natürlichen Elementkonzentrationen unerläßlich, zumal sich während des Quartärs südliche und nordische Sedimentschüttungen in Brandenburg verzahnt haben. Sowohl die Kenntnis der geogenen Hintergrundwerte als auch der mineralischen Zusammensetzung der quartären Lithotypen ist eine der Voraussetzungen zur Ab- schätzung der langfristigen Grundwasserbeschaffenheitsentwicklung im Sinne der EU- Wasserrahmenrichtlinie.

Röntgenbeugung

Im Rahmen der vorbereitenden und Erschließungsarbeiten für den Berlin Brandenburg Internatio- nal Airport Schönefeld erfolgte in Abstimmung mit den Firmen der Dornier-Gruppe eine umfangrei- che Probenahme und detaillierte sedimentologische Untersuchung, die noch nicht abgeschlossen ist. Sie umfasst auch die röntgenphasenanalytische Bestimmung des Mineralbestandes der geotechnisch und lithostratigraphisch relevanten Geschiebemergel dieses Gebietes. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die quantitative Tonmineralanalyse gelegt, die mit den Gerätesystemen HZG 4 und XRD 3000 durchgeführt wird. Die auch für die mineralogische Untersuchung von Bö- den und Rohstoffen bewährte Methode stützt sich insbesondere bei der lithostratigraphischen Be- wertung und Zuordnung von Geschiebemergeln auf neue Erkenntnisse, die die routinemäßige Kleingeschiebestatistik sinnvoll ergänzen kann (Abb. 12).

Abb. 12:

Beispiele der Unterscheidungsmöglichkeiten von verschieden alten Geschiebemergeln mit Hilfe der Häufig- keitsverhältnisse in Masse-% ausgewählter Minerale der Fraktion <63 µm; (LUCKERT & THIEKE 2000)

19.15

0 0

1M II II III I

BÖB

ÄÄ 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

5

85 95 201010 25 25 25101010%

50 100%

5 19.00

18.50 18.00 17.50 17.00 16.50

Teufeinm Lithologie Proben Betula Pinus übrigeAP NAP LPAZ Betula Pinus Hippophae Juniperus Salix Corylus Poaceae Cyperaceae Artemisia Helianthemum Filipendula

PZneu PZ(1949)bzw. (1988)FIRBAS BRANDE

19.15

0 0

1M II II III I

BÖB

ÄÄ 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

5

85 95 201010 25 25 25101010%

50 100%

5 19.00

18.50 18.00 17.50 17.00 16.50

Teufeinm Lithologie Proben Betula Pinus übrigeAP NAP LPAZ Betula Pinus Hippophae Juniperus Salix Corylus Poaceae Cyperaceae Artemisia Helianthemum Filipendula

PZneu PZ(1949)bzw. (1988)FIRBAS BRANDE

Palynologie

Die pollenanalytische Routinedatierung von Einzelproben ist für die geologische Landesaufnahme oft der einzige Anhaltspunkt für die relative Altersbestimmung quartärer Sedimente. Unverzichtbar wird die Pollenanalyse bei gestörten Lagerungsverhältnissen, wie sie in den quartären Ablagerun- gen Brandenburgs häufig angetroffen werden. Folglich kommt in diesem Gebiet der Untersuchung zusammenhängender Probensequenzen für detaillierte vegetations- und klimageschichtliche Aus- sagen eine besondere Bedeutung zu.

Die Auswertung der Bohrung Kersdorf-Briesen (östlich von Fürstenwalde/Spree) erbrachte neue Erkenntnisse über den Ablauf des Weichselspätglazials in Ostbrandenburg, das sich wegen des raschen Wechsels von feuchteren, kühl-gemäßigten und kalt-trockenen Phasen wesentlich kom- plizierter gestaltete als bisher angenommen wurde (Abb. 13).

Ostbrandenburg besitzt auf Grund seiner geographischen Lage im Übergangsbereich zwischen subkontinentalem bis kontinentalem Klima im Osten und ozeanischem Klima im Westen eine vegetations- und klimageschichtliche Schlüsselposition, die erst am Anfang ihrer Untersuchung steht.

Die Kenntnis vegetationsgeschichtlich nachgewiesener kleinzyklischer Klimaveränderungen ver- tieft nicht nur unser Wissen über den Klimaverlauf der letzten 20 000 Jahre, sondern unterstützt wesentlich die moderne Klimaforschung mit Proxydaten für die Entwicklung prognostischer Mo- delle. Diese aktuellen Ergebnisse zur Landschaftsgenese und Stratifizierung geologischer Schichtenfolgen wurden auf der 9. Tagung der Gesellschaft für Geowissenschaften e.V. im Sep- tember 2000 in Slubice (Polen) vorgetragen und sind als Kurzfassung im Exkursionsführer publi- ziert (STRAHL, J. 2000).

Abb. 13:

Vereinfachtes Pollendiagramm Kersdorf-Briesen 2, Spätglazialteil - Meiendorf-Interstadial bis Jüngere Dryas (ca. 14 000 - 12 700a BP)

2.3 Tiefengeologie

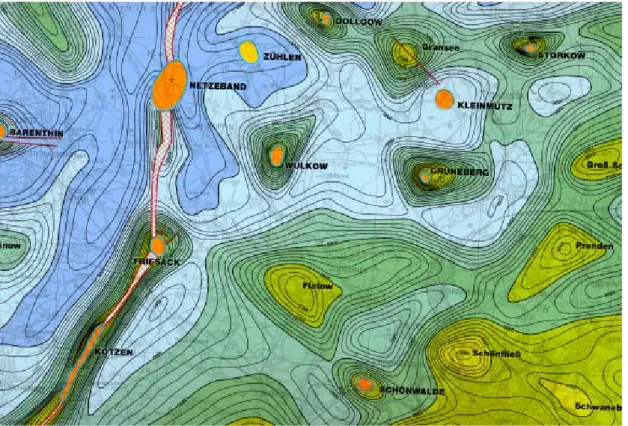

Erarbeitung und Druck der Tiefenlinienkarte der Zechsteinoberfläche (Maßstab 1 : 300 000) ist das wichtigste Ergebnis des Dezernates für das Jahr 2000. Als Träger eines vielfältigen Rohstoffpoten- tials – Steinsalz, Kalisalz, Kupfererz, Erdöl, Erdgas, geeignete Formationen und Gesteine zur un- terirdischen behälterlosen Speicherung – prägt der Zechstein durch seine halokinetischen Aktivitä- ten weitgehend auch die stark reliefierten Lagerungsverhältnisse des Deckgebirges. Dadurch bestehen geologische Voraussetzungen z. B. für die Errichtung von Untergrundgasspeichern vom Aquifertyp oder für den Abbau von an die Oberfläche gelangten Tiefenrohstoffen. Die hohe Wärme- leitfähigkeit der Zechsteinsalze bewirkt zudem eine differenzierte Verteilung des Temperaturfeldes in der Erdkruste in Abhängigkeit von den Lagerungs- und Mächtigkeitsverhältnissen.

In Bearbeitung befinden sich die Karte ohne känozoische Bildungen und die Tiefenlinienkarte Basis Känozoikum. Im Autorenoriginal liegen Mächtigkeit, Fazies und Speicher des Schilfsandsteins (Keuper, Obere Trias) vor.

Zu geologisch-wirtschaftsrelevanten Objekten - Untergrundgasspeicher, Erdöl/Erdgas, Sole/

Erdwärme – wurden fachliche Stellungnahmen, Erörterungen und Bewertungen vorgenommen, so u. a. für

§ den Kavernenspeicher Rüdersdorf,

§ die Aquiferspeicher Buchholz und Ketzin,

§ die Erdöllagerstätte Kietz sowie für

§ die Sole/Erdwärmestandorte Bad Wilsnack, Rheinsberg, Neuruppin, Burg, Templin, und Belzig.

Abb. 14: Auschnitt aus der Tiefenlinienkarte der Zechsteinoberfläche 1 : 300 000

2.4 Bodengeologie

Die Arbeiten des Dezernates konzentrierten sich in der bodengeologischen Landesaufnahme auf die Erstellung von Karten in den Maßstäben 1 : 50 000, 1 : 200 000 und 1 : 300 000.

Erstellte Karten

Der Schwerpunkt lag im Jahr 2000 auf der Bodenübersichtskarte des Landes i. M. 1 : 300 000. Die Karte wurde mit der Maßgabe erarbeitet, gleichzeitig weitgehende Vorarbeiten für eine Bodenüber- sichtskarte 1 : 200 000 zu leisten. Dies wurde durch eine ausreichende Differenzierung der kar- tierten Flächen erreicht, so dass diese auch den Ansprüchen des 200 000er Maßstabes genügen.

Die Manuskripte wurden aus Unterlagen i. M. 1 : 25 000 (ca. 250) entwickelt und nach Zusammen- fassung und Generalisierung der Ausgangsinformationen in 8 Manuskripten i. M. 1 : 200 000 ent- worfen. Nach der endgültigen Zuordnung der Kartiereinheiten zur Legende der Bodenübersichts- karte wird die Karte im Frühjahr 2001 in digitaler Form für den Druck i. M. 1 : 300 000 übergeben.

Im Jahr 2000 wurde das den zentralen Teil Brandenburgs bedeckende Blatt Berlin i. M. 1 : 200 000 (CC 3942) der gemeinsam mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) herausgegebenen bundesweiten Bodenübersichtskarte bearbeitet. Den Kartiereinheiten wurden Legendeneinheiten zugeordnet, die bundesweiten Vorgaben folgen. Deshalb ist beabsichtigt, im Nachgang zum Druck des jeweiligen Blattes eine brandenburgische Variante mit spezifischer Le- gende digital vorzuhalten, um die Besonderheiten des Landes für die Nutzer entsprechend aufbe- reitet anbieten zu können.

Geländearbeiten

Aus der teilweise recht unterschiedlichen Datenlage für Teilgebiete in Brandenburg waren ohne Geländeüberprüfungen keine ausreichend gesicherten Aussagen in den Übersichtskarten mög- lich. Ca. 80 Bodenprofile wurde zu diesem Zweck angelegt und beschrieben. Ebenso wurden die Daten von ca. 45 repräsentativen Profilen genutzt, die im Rahmen von Befahrungen sogenannter Das geothermische Potential stellt einen Schwerpunkt in der tiefen- und wirtschaftsgeologischen Arbeit des LGRB dar. Nach der Inbetriebnahme des Thermalbades Bad Saarow wurde im Jahr 2000 die Naturtherme Templin eröffnet. Mit den eingereichten und z. T. bereits zugelassenen Hauptbetriebsplänen zur Thermalsolegewinnung für die Standorte Bad Wilsnack, Belzig und Rheins- berg haben weitere Thermalbäder einen fortgeschrittenen Vorbereitungsstand erreicht. Die Nut- zung der Thermalsole im Land Brandenburg wurde mit einer Studie des LGRB (1993) initiiert und in den Folgejahren durch eine interministerielle Arbeitsgruppe unter Leitung des LGRB umgesetzt.

Das Forschungsvorhaben des GeoForschungsZentrum (GFZ) Potsdam zur Stimulierung klüftig- poröser Speicher für die Erdwärmegewinnung wurde fachlich begleitet. Hier geht es darum, Me- thoden zur Verbesserung der Eigenschaften primär permeabler Gesteine in einer abgeworfenen Tiefbohrung (in-situ-Labor) zu untersuchen und Nutzungsmöglichkeiten des hohen Erdwärme- potentials (> 140 °C) als Energiequelle abzuleiten. Vor allem im Nordteil des Landes ist in Teufenbereichen um 4 000 m mit derartigen Temperaturfeldern zu rechnen.

Im Rahmen von Veranstaltungen der Geo-Agentur Berlin-Brandenburg – einer Einrichtung der TU Berlin und des GFZ Potsdam – wurden die geologischen Voraussetzungen und Anwendungs- möglichkeiten der Geothermie einem breiten Interessentenkreis nahegebracht.

Muster- und Vergleichsstücke aufgenommen wurden (Abb. 15 und 16). Die Erhebungen waren durch die gute Zusammenarbeit mit der Oberfinanzdirektion Cottbus und den Finanzämtern des Landes Brandenburg möglich.

Abb. 15:

Eisengley aus Schluffmudde über Flußsand (Profil- Nr. 53430.09, Sl4Al der Bodenschätzung)

Abb. 16:

Horizontdraufsicht mit ringförmigen Reduktionsmerkmalen um oxidierte Wurzel- röhren

Für die Beurteilung der räumlichen Verteilung der Böden konnte ein Trassenaufschluß im Raum Fläming und Baruther Urstromtal (Abb. 17) genutzt werden. Damit wurden auch Einblicke zur Ver- teilung, zum Aufbau und zur Vergesellschaftung von Böden im Bereich von Stauchmoränen ge- wonnen.

Sporadisch wurden Aufschlüsse an Abbaukanten der Braunkohlentagebaue genutzt, um bei derar- tig großen Aufschlüssen Erfahrungen über Heterogenität und Wechsel der Böden zu sammeln.

Hier gibt es eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Brandenburgischen Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte. Aufschlüsse werden durch diese Einrichtung dem Amt mitgeteilt. Sie sind stets mit hohem Aufwand präpariert (Abb. 18) und eignen sich deshalb besonders für eine Boden- ansprache.

Der Angleichung von bodenkundlicher und geologischer Ansprache dienten gemeinsame Geländebefahrungen. Gelegenheiten für zusätzliche Geländeaufnahmen ergaben sich auch durch Exkursionen oder Befahrungen mit anderen Einrichtungen wie der Landesforstanstalt, dem Zen- trum für Agrarlandschafts- und -nutzungsforschung (ZALF) e.V. (Abb. 19) oder Hochschulein- richtungen (Humboldt-Universität, Fachhochschule Eberswalde).

Die Untersuchungen zum Basiskartenwerk, der Bodengeologischen Karte des Landes Branden- burg i. M. 1 : 50 000 wurden auf dem Blatt Königs Wusterhausen fortgesetzt. Konzeptkarten wur- den erarbeitet, deren Überprüfung im Jahr 2000 mit dem Ziel begonnen wurde, eine Manuskript- karte für den Druck zu erarbeiten. Ca. 15 Bodenprofile wurden aufgenommen. Nach Abschluß der oben erwähnten Übersichtskarten werden die Arbeiten am Basiskartenwerk wieder intensiviert.

Durch eine Begleitkartierung im Umfeld von 4 Luftmeßnetzstandorten in Brandenburg unterstützte das LGRB ein bundesweites Vorhaben des Umweltbundesamtes. Im Umkreis von ca. 2 km wur- den durchschnittlich 10 repräsentative Profilaufnahmen durchgeführt. Auch durch dieses Vorha- ben erweiterte sich die Regionalkenntnis in Gebieten Brandenburgs, die zur Zeit nicht zu den Kartierungsschwerpunkten für das Basiskartenwerk gehören. Beispielsweise wurden neue Erfah- rungen im südlichen Brandenburg mit stauvernäßten Böden auf tonigen Beckenbildungen gesam- melt (Abb. 19).

Abb. 17: Kryoturbationserscheinungen in Form von Tropfenböden

Abb. 18:

Mit Flugsand begrabener fossiler Podsol-Gley aus Flugsand über Urstromtalsand

Abb. 19:

Gley-Pseudogley aus kiesführendem Lehm über Ton (Beckenbildung)

Im Zusammenhang mit den Geländearbeiten wurden rund 600 gestörte Proben (jeweils 1 pro Boden- horizont) zur Ermittlung wichtiger Bodenparameter wie Korngrößenzusammensetzung, pH-Wert, Sorptionsverhältnisse, Carbonat-, Humus- und verschiedene Elementgehalte entnommen. Etwa eben so viele ungestörte Proben (jeweils 10 pro Bodenhorizont) wurden für die Ermittlung boden- physikalischer Parameter wie Porenvolumen, Porengrößenverteilung und verschiedene Dichte- werte gewonnen.

Recherche und Archivierung von Datenbeständen

Parallel zur aktuellen Datenerhebung wurde eine umfangreiche Recherche durchgeführt, um Alt- daten mit nutzbaren Profilbeschreibungen, Analysendaten oder Bodenkarten zu finden. Bis jetzt wurden rund 5 000 von ca. 15 000 Datensätzen bisher vorliegender Altprofile digital erfaßt.

1 244 Profile der Profildatei des Datenspeichers Boden (PRODAT) des ehemaligen Forschungs- zentrums für Bodenfruchtbarkeit Müncheberg wurden neu beurteilt und nach der Bodenkundlichen Kartieranleitung (KA 4) eingestuft. Damit wurde die Vergleichsmöglichkeit mit aktuellen Aufnahmen geschaffen. Zugehörige Analysenwerte können für die Flächendatenbanken der Kartenwerke teil- weise genutzt werden.

Gemeinsam mit der Oberfinanzdirektion und den Finanzämtern wurde die digitale Erfassung von ca. 500 000 Grablochbeschreibungen der Bodenschätzung initiiert. Diese Erfassung hat in 7 Krei- sen im Rahmen einer ABM begonnen.

2.5 Petrographie / Bohrkerne

Das Bohrkern- und Probenarchiv des Landes Brandenburg

Das Bohrkern- und Probenarchiv in Wünsdorf verfügt insgesamt über rund 130 000 lfd. Meter Bohrkerne und bildet mit mehr als 1 500 Bohrkern-Paletten sowie ca. 5 000 Kernkisten mit Einzel- belegproben die Lithothek des Landes Brandenburg. Seit 1995 sind erhebliche Bestände an Ker- nen von Bohrungen zur Thermalwassergewinnung und zur Versenkung von Salzwässern (Solen) hinzugekommen. Zudem sind im Jahr 2000 etwa 10 000 m ingenieurgeologische Bohrungen ent- lang der ehemals geplanten Magnetschnellbahntrasse Berlin-Hamburg übernommen worden. Der Service für Interessenten aus Industrie, Verwaltung und Wissenschaft sowie die Möglichkeiten zur Bereitstellung von Bohrkernproben wurde gleichzeitig weiter ausgebaut.

Von Jahresbeginn bis Ende Juli 2000 arbeiteten mehrere Wissenschaftlergruppen aus dem GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ), der TU Bergakademie Freiberg und der TU Berlin im Kernlager. Insgesamt wurden 26 Bohrungen ausgelegt, darunter Rotliegendsedimente (Norddeut- sches Becken), kambrische Vulkanite (Torgau-Doberluger Synklinorium), Malm-Sedimente und Kohlenkalke des Unterkarbons von Doberlug sowie Braunkohlen- und Wismutbohrungen. Karbon- Kerne der vier tiefsten brandenburgischen Bohrungen wurden durch die Bundesanstalt für Geo- wissenschaften und Rohstoffe bearbeitet. Derartige Kerne aus Bohrungen bis zu 7 000 m Teufe bilden im Verbund mit den flacheren Bohrungen einen äußerst wertvollen wissenschaftlichen Fun- dus.

Im Rahmen einer Exkursion der GGW-Tagung in Slubice (Polen) unter dem Thema „Süd- und Ostbrandenburgisches Kristallin“ wurden vier repräsentative Bohrungen der Mitteldeutschen Kristallinzone (MKZ) vorgestellt.

Typische Bohrkerne für das brandenburgische Staßfurt-Karbonat wurden nach Sachsen-Anhalt und Niedersachsen an Erdöl/Erdgas-Explorationsfirmen ausgeliehen.

Regionalgeologische Arbeiten

Die Untersuchungen zur Verbreitung und Charakteristik magmatischer und metamorpher Gesteins- komplexe wurden fortgesetzt. Dabei erfolgten fünf neue Altersdatierungen an Para- und Ortho- gesteinen in Zusammenarbeit mit der TU Bergakademie Freiberg. Die gewonnenen Daten ermög- lichen die stratigraphische Einordnung bisher nur unzureichend bekannter Einheiten des süd- brandenburgischen Prätertiärs. Die erste Etappe einer geologisch-geophysikalischen Karten- darstellung der neuen Ergebnisse wurde in Zusammenarbeit mit dem ZALF e.V. Eberswalde ab- geschlossen.

Die einzelnen Kapitel für das Glossar „Ordovizium, Kambrium, Vendium, Riphäikum“ im Rahmen der Stratigraphischen Kommission Deutschlands (Courier Forschungsinstitut Senckenberg) wur- den mit den GLÄ Sachsen-Anhalt und Sachsen abgeglichen. Die Veröffentlichung des Glossars Stratigraphie von Deutschland II, Teil 2 ist für 2001 geplant.

3. Angewandte Geologie

Die in den Archiven des LGRB einschließlich der GeoDaB und dem Bohrkernlager vorgehaltenen Dokumente, die Analysenergebnisse der Speziallabore und die in der Geologischen Landesauf- nahme erarbeiteten Unterlagen einschließlich geowissenschaftlicher Karten bilden die wichtigsten Grundlagen, um die angewandt-geologischen Aufgaben des Amtes zu erfüllen. Diese Geoinformationen über den geologischen Untergrund ermöglichen die Bewertung der geologischen Voraussetzungen für eine umweltverträgliche Nutzung des Landesterritoriums und der Geopotentiale des Landes und stellen damit wichtige Wirtschafts- und Beschäftigungsfaktoren dar.

Zum Tätigkeitsbereich insbesondere der Mitarbeiter der Abteilung Angewandte Geologie gehört die Information und Beratung von Landesregierung, Behörden, Ingenieurbüros, Investoren und Bürger zu geologischen Aspekten von Raumordnung und Landesentwicklung, Rohstoffvorsorge, Grundwasserschutz und Standortsicherheit. Sie liefern Beiträge für Entscheidungen der Wirtschafts- politik bei der Neuansiedlung von Unternehmen, bei der Sicherung von Unternehmensstandorten und zur Infrastrukturentwicklung.

Die Kernbereiche der angewandt-geologischen Landesamtstätigkeit umfassen schwerpunktmä- ßig die

Sicherung öffentlicher Belange für:

- Geologischen Untergrund - Rohstofflagerstätten

- Boden- und Baugrundbeschaffenheit - Altbergbau

- Geotope Fachberatung zu:

- Wirtschaft und Umwelt - Unternehmensansiedlung - Infrastrukturförderung

- Grundwasservorsorge und -schutz

- Bergbau, insbesondere Baurohstoffe, Braunkohle, Mineralwasser, Thermalsole und Untergrundspeichern Gefahrenabwehr (Mitwirkung):

- Tiefbau- und Böschungssicherung (Altbergbau ohne Rechtsnachfolger) - Vorbeugung von Grundwasserversauerung,

-versalzung und -kontamination.

Schwerpunkte des Dezernates 31 Hydrogeologie lagen auch im Jahre 2000 in der Arbeit in den Schutzgebietskommissionen, die immer mit Konfliktlösungen zwischen Wirtschaft und Umwelt verbunden ist, und außerdem in der Bewertung von 25 Wasserwerkseinzugsgebieten im Rahmen der Neuausweisung von Wasserschutzgebieten sowie in der Weiterentwicklung und Anwendung des hydrogeochemischen Genesemodells zur Bewertung von zukünftigen Wirtschaftsstandorten, z.B. der Grauen Kaserne in Potsdam.

Schwerpunkte des Dezernates 32 Rohstoffgeologie lagen in der Rohstoffbewertung für Ab- bauvorhaben der Steine- und Erden-Industrie, insbesondere auch innerhalb des EFRE-Projektes

„Tonrohstoffe für die Keramische Industrie des Landes Brandenburg“ und der Rohstoffsicherung von Lagerstätten gegenüber den FFH-Abgrenzungen und in der Regionalplanung.

Schwerpunkte des Dezernates 33 Umweltgeologie lagen in der weiteren hydrogeologischen Karten- erarbeitung im Maßstab 1 : 50 000 in wirtschaftlich beanspruchten Gebieten um Berlin und nun auch in Nordwest-Brandenburg sowie der Geotopkartierung und der Vorbereitung und Unterstüt- zung einer Musterblattkartierung für die Nutzung der oberflächennahen Geothermie mittels Wär- mepumpen.

Schwerpunkt des Dezernates 34 Ingenieurgeologie war die Zusammenstellung der Restlöcher NW-Brandenburgs als Zuarbeit zu dem Restlochkataster Brandenburg.

Im Dezernat 35 Infrastrukturgeologie wurden 927 Stellungnahmen zu den vom LGRB zu vertre- tenden öffentlichen Belangen in Planvorhaben erarbeitet bzw. zusammengestellt, dabei solche von großräumlicher wirtschaftlicher Bedeutung wie Regionalplan Uckermark-Barnim, Rekonstruk- tion Oderdeiche, Oder-Lausitz-Trasse, überregionale Ferngasleitungen und Planfeststellungsver- fahren Flughafen Berlin-Schönefeld.

3.1 Hydrogeologie

Hydrogeologische Grundlagen

Das im LGRB aus vielen tausenden Analysen von Grundwässern abgeleitete „Hydrogeochemi- sche Genesemodell in den Grundwasserleiterkomplexen des Landes Brandenburg“ wird in der täglichen Arbeit zur Präzisierung der geologischen und hydrodynamischen Befundlage bei der Erarbeitung von Stellungnahmen und Gutachten eingesetzt. Es hat sich sowohl bei der Überprü- fung von hydrogeologischen Strukturmodellen als Grundlage für Isochronenberechnungen bei der Bewertung bzw. Neuberechnung von Wasserschutzgebieten im Landesterritorium, als auch bei der Festsetzung erforderlicher Nutzungsbeschränkungen in diesen bewährt (Abb. 20).

Bei der Interpretation von hydrogeochemisch-genetischen Daten aus anthropogen beeinflussten Einzugsgebieten fiel auf, dass oft die durch Bohrungen dokumentierten Lagerungsverhältnisse im Widerspruch zur genetischen Aussage des geogenen Genesemodells standen. Die Untersuchung dieses Widerspruches ergab, dass auch geringfügige anthropogene Stoffeinträge, verursacht durch Wässer, in denen gelöste Salze transportiert werden, wie beispielsweise aus Abwasser, Dünge- mitteln, Straßenauftaumitteln und Deponien stammend, nachhaltige Veränderungen der geneti- schen Befundlage zur Folge hatten, so dass diese zunächst nicht mehr für die Klärung hydrogeologischer Sachverhalte in diesen Einzugsgebieten herangezogen werden konnte. Die aufwändige Untersuchung der hypothetischen Salze des Genesemodells im Vergleich zu denen des geogenen Backgroundes der Lagepunktfelder 2, 4, 5, 6, 7 und 8 (Genesemodell 1997) zeigte, dass sich die Verhältnisse der hypothetischen Salze trotz gleichen Lagepunktes der ausgewerte- ten Analysen signifikant unterscheiden, so dass es nunmehr möglich ist, auch anthropogen über- prägte Wässer in die geologische Interpretation genetischer Daten einzubeziehen.

Die in Abb. 21 dargestellten Befunde des anthropogenen Genesemodells erfassen über die Ver- hältnisse der hypothetischen Salze im Vergleich zum geogenen Background der Grundwasserlei- terkomplexe den überwiegenden Anteil der für Brandenburg typischen anthropogenen Stoffein- träge. Aus weiteren Anomalien im Genesemodell ergibt sich zukünftig vielleicht die Mög- lichkeit, auch ohne Befunde zu beispielsweise leichtflüchtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW), deren ursprüngliche Anwesenheit zu erkennen und ihren Herkunftsort zu identifizieren.

Abb. 20:

Hydrogeochemisches Genesemodell der Wässer in den Grundwasserleiterkomplexen des Landes Branden- burg; Gliederung nach maßgebenden hypothetischen Salzen (RECHLIN, B. & W. SCHIRRMEISTER 1997; Berech- nungen und Diagramme nach VALJAŠKO 1961)

Abb. 21:

Unterscheidung anthropogen geprägter von natürlichen, unbeeinflussten Grundwässern im „Hydrochemischen Genesemodell der Wässer in den Grundwasserleiterkomplexen des Landes Brandenburg“ (RECHLIN 2000)

Derzeit wird ein noch ausstehender genetischer Grundtyp und die genetische Erscheinungsform von Uferfiltrat durch aufwändige Beprobungen im Raum Potsdam, Brandenburg, Wittstock und Hennigsdorf näher untersucht, so dass der vorläufige Abschluss der Entwicklungsarbeiten am Genesemodell für 2002 absehbar ist, wenn auch das in Arbeit befindliche Programm „Genua“

fertiggestellt ist.

Den außerordentlich hohen Genauigkeitsanforderungen an die Analytik (Bilanz der wasserlöslichen Salze < 1 %) wurde durch die Entwicklung des genetischen Auswertungsprogrames „Genese 02“

(SCHOLZ 2000) im LGRB Rechnung getragen, in dem derzeit bis zu 600 000 Ionenkombinationen der entsprechenden Analysen zur Identifizierung der Lagepunktbereiche verrechnet und die Ver- hältnisse der hypothetischen Salze ermittelt werden. Das Programm „Anacheck“ (SCHOLZ 2000) ist eine spezielle Modifikation des Programmes „Genese 02“, die den Untersuchungslaboren ge- stattet, die Qualität ihrer Analysen in Bezug auf ihre genetische Auswertbarkeit zu überprüfen.

Durch den nunmehr erreichten Stand ist es möglich, die Einzugsgebiete der im Zuge der Berarbei- tung der Wasserschutzgebiete bewerteten Wasserwerke auf anthropogene Stoffeinträge zu un- tersuchen und die Lagerungsverhältnisse der Grundwasserlagerstätte zu klären.

Bei der Bearbeitung der Trinkwasserschutzgebiete des Landes Brandenburg erfolgt eine hydro- geochemisch-genetische Zustandsbeschreibung der relevanten Grundwasserleiterkomplexe.

Zukünftig soll auch eine kartenmäßige Darstellung erfolgen, um sowohl dem Wasserversorger, als auch den zuständigen Behörden Anhaltspunkte an die Hand zu geben, die es gestatten, qua- litative Veränderungen der Grundwasservorräte rechtzeitig zu erkennen und entsprechende Maß- nahmen einzuleiten. Dazu werden die Einzugsgebiete der Wasserwerke Potsdam-Nedlitz und Fürstenberg exemplarisch untersucht. Als Voraussetzung dieser Arbeiten wurde eine entspre- chende hydrogeochemisch-genetische Legende entworfen und am HYK 50-Blatt Werder im Ein- zugsgebiet des Wasserwerkes Beelitz getestet.

Die Errichtung des Landeswassermessnetzes durch das Landesumweltamt wurde mittels standort- konkreter hydrogeologischer Beurteilungen der Bohransatzpunkte unterstützt.

Es wurden Lockergesteinsbohrungen mit 1 550 Bohrmetern aufgenommen und die Zusammen- arbeit mit den Brunnenbauern des Landes Brandenburg intensiviert.

Überprüfung und Neubemessung von Wasserschutzgebieten in Brandenburg Die durch das Wirtschaftsministerium und dem Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung gebildete „Koordinierungsgruppe Wasserschutzgebiete“ LUA/LGRB bearbeitet die zur Neubemessung festgelegten Wasserschutzgebiete aufeinander abgestimmt und mit gro- ßer Intensität.

Die durch das Landesumweltamt nach Ausschreibung beauftragten Ingenieurfirmen legen die der geohydraulischen Modellierung zu Grunde liegenden hydrogeologischen Strukturmodelle dem LGRB bereits in der Erarbeitungsphase vor, so dass durch frühzeitige Fachberatungen die erforderlichen Bearbeitungszeiten verkürzt werden können.

Im Jahre 2000 hat das LGRB an nachfolgende 25 Wasserwerkseinzugsgebiete mit verfügbaren Förderleistungen zwischen 50 und 25 000 m3/d mitgewirkt:

§ Schutzgebiete in Westbrandenburg: Wasserwerk Wittenberge, Neuruppin II + III, Fürsten- berg, Mahlenzien, Sachsenhausen, Nedlitz, Kleinmachnow, Teltow, Neurohlsdorf und Krampfer