Kurzanzeigen

Verfasser der Kurzanzeigen: A. D. = Almuth Degener, Mainz; A.M. = Angeli¬

ka al-Massri, Göttingen; A.S. = Annemarie Schimmel, Bonn; B.K.(G.) = Bär¬

bel KÖHLER, Götdngen; B.K. = Bernhard Kölver, Leipzig; CC. = Christoph

Correll, Konstanz; C.K. = C. Kiehnle, Hamburg; D.H.-R. = Dagmar Hell¬

mann-Rajanayagam, London; G.B. = Georg Berkemer, Kiel; G. B.(M.) = Georg

Buddruss, Mainz; G.H. = Gottfried Herrmann, Götdngen; H.B. = Heinz Be¬

chert, Götdngen; H.F. = Harry Falk, Freiburg; H.H. = Helmut Humbach,

Mainz; H.J. = Herrmann Jungraithmayr, Frankfurt; J.O. = Joachim Oelsner,

Leipzig; K.-E.P. = Karl-Eberhard Pabst, Halle; M.A. = Milan Adamovic,

Götdngen; M.U. = Manfred Ullmann, Tübingen; O.v.H. = Oskar von Hin¬

über, Freiburg; P.H. = Peter Heine, Münster; R.L. = Rüdiger Lohlker, Göt¬

dngen; R.S: = Reinhard Schulze, Bamberg; T.N. = Tilman Nagel, Göttingen;

W.B. = Wilhelm Bollee, Heidelberg; W.R. = Wolfgang Röllig, Tübingen.

Emma Brunner-Traut (Hrsg.): Die großen Religionen des Alten Orient und der

Antike. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer 1992, 176S. 8° Kt. 25,- DM.

Das Buch vereinigt sechs Aufsätze verschiedener Autoren, in denen die wesent¬

lichen Grundlagen der altorientalischen und antiken Religion in leicht verständ¬

licher und interessanter Darstellungsweise erläutert werden. Folgende Religionen

werden behandelt: die altägypdsche Religion (Emma Brunner-Traut), die alt¬

orientalische Religion (Wolfgang Röllig), die syrische und kanaanäische Reli¬

gion (Klaus Koch), der Zoroastrismus (Heinz Gaube), die griechische und römi¬

sche Religion (Karl Hoheisel) sowie der Manichäismus (Alexander Böhlig).

Dabei geht es, wie in der etwas unkonventionell - in Dialogform - gestalteten Einführung deutlich wird, nicht nur um eine rein religionswissenschaftliche Be¬

trachtung, sondern auch um die Beziehung zum Christentum in seinen verschie¬

denen Ausprägungen und damit zu den unmittelbaren Lebenszusammenhängen der Leser. Besonders die Herausgeberin versteht es, in ihrem Beitrag immer wie¬

der Parallelen zu christlichen Inhalten und Mythen herzustellen, ohne dadurch die christlichen Glaubensinhalte in ihrer Bedeutung zu vermindern; darüber hin¬

aus zeigt sie auf, daß der Gegensatz der alten polytheistischen zu den „modernen"

monotheisdschen Religionen bei genauerem Hinsehen weit weniger kraß ist, als gern behauptet wird. Hilfreich sind die kurzen Zeittafeln, die die einzelnen Auf¬

sätze beschließen; Hinweise auf weiterführende Literatur sind ebenfalls angefügt.

Alles in allem dürfte dieses Buch für Orientalisten, Religionswissenschafder und Theologen, die sich über verwandte Disziplinen informieren wollen, eine ebenso interessante Lektüre sein wie für Laien, die die Verwurzelung moderner europäi¬

scher Denkweise und Kultur im Alten Orient zu verstehen suchen.

A.M.

Enrico Badali: Strumenti musicali, musici e musica nella celebrazione delle feste

Enrico Badali: Strumenti musicali, musici e musica nella celebrazione delle feste ittite. C.Winter: Heidelberg 1991. XXIV, 387 S., 8°, DM 150,- (Texte der He¬

thiter 14/1).

Diese Dissertadon eines Schülers von E. von Schuler hat sich einen recht sprö¬

den Stoff gewählt: die hethitischen Rituale. Sie sollen in diesem Falle untersucht werden mit Blick auf die Musik, da die kultischen Verrichtungen, die meist der König (oft gemeinsam mit der Königin) vornahm, fast immer mit musikalischer Begleitung, sei es durch Instrumente oder durch Sänger, geschahen (vgl. schon H. M. Kümmel: Gesang und Gesanglosigkeit in der hethitischen Kultmusik [sie! bei B. p.380 falsch zitiert] in FS H. Otten [1975] 169ff.). So werden in diesem zu¬

nächst publizierten ersten Teil der Arbeit alle diejenigen Partien der Rituale in Transkripdon (insgesamt 381 plus 28 „tesd vari") geboten, die Instrumente oder Sänger nennen, ohne daß wegen der oft stereotypen Formulierung Übersetzungen hinzugefügt sind. Kurze Kommentare zu den Texten erläutern Textzusammen¬

schlüsse, nennen Duplikate und frühere Bearbeitungen sowie Kolladonen. Sdch- proben haben mir gezeigt, daß die Umschriften in der Regel zuverlässig sind. Sie sind für den Nicht-Hethitologen allerdings nicht verwendbar, so daß wir auf den zweiten Band werden warten müssen, der hoffentlich detailliertere Fragestellun¬

gen und Ergebnisse bringt als die recht magere „Deutsche Zusammenfassung" auf

S. 368-372. Die Bibliographie ist leider wenig sorgFältig gemacht. W.R.

P.A.Siebesma: The function qf the niph'al in Biblical Hebrew in relationship to other passive-reflexive verbal stems and to the pu'val and hoph'al in particular Assen: Van Gorcum 1991. IX u. 207 S. (SUidia Semitica Neeriandica, 28) ISBN 90-232-2594-5.

Der Vf. geht - anders als E. Jenni: Das hebräische Pi'el (\96S) - nicht von der Opposition passive/akdve Verbalstämme aus, sondern vergleicht das Verhältnis des Niph'al zu den anderen passiv-reflexiven Stämmen (außer den im Titel ge¬

nannten auch zum Hithpa'el). Die Belege werden einzeln analysiert und die für die jeweiligen Verbalwurzeln bezeugten Gebrauchsweisen in Tabellen vorgeführt, der Sprachgebrauch nach Textkategorien (Prosa, Poesie, Prophetie) gegliedert un¬

tersucht. Eine bedeutungsmäßige Differenzierung passiv-reflexiv(-tolerativ) ist für das Niph'al im Hebr. nicht nachweisbar, vielmehr liegt eine einheidiche Kategorie vor, die nicht nur zum Qal, sondern auch zum Pi'el und Hiph'il in semantischer Opposition steht, so wie Pu'al und Hoph'al dem Qal gegenüberstehen können.

Darüber hinaus ist für einige Verben ein komplementäres Paradigma Pu'al-Per- fekt/Niph'al-Imperfekt zu erkennen. Es gibt aber auch bevorzugten Gebrauch des Niph'al für das Perf. und des Pu'al für das Imperf., ferner können sich Niph'al- Perf und Hithpa'el-lmperf. ergänzen. Ein inneres Passiv Qal ist wahrscheinlich, von den Masoreten oft nicht erkannt und durch die Punktation in andere Stämme überführt. Die vom Vf. in seiner Dissertadon vorgebrachten Überlegungen sind

anregend und bedürfen der weiteren Untersuchung. J.O.

Werner Arnold: Das Neuwestaramäische. 3: Volkskundliche Texte aus Ma'lüla.

Wiesbaden: Harrassowitz 1991. XII; 382 S. Abb. (Semitica 4,3.) 112,- DM.

ISBN 3-447-03166-2. - Ders.: Das Neuwestaramäische. 4: Orale Literatur aus Ma'lüla. Wiesbaden: Harrassowitz 1991. XII, 346S. Abb. (Semitica Viva. 4,4.) 98,- DM. ISBN 3-447-03173-5.

Lag auch bisher bereits ein nicht ganz unbeträchdiches Textkorpus gerade für den Dialog von Ma'lüla vor, so stellen doch A.s neue Materialien einen ganz und

432 Kurzanzeigen

gar nicht unwillkommenen, überdies außerordendich reichen und vor allem eben aus neuester Zeit stammenden Zuwachs dar Arbeit und Alltag, Brauch in allen Lebenslagen, Bericht über markantere Ereignisse, sei es im Leben der Gemein¬

schaft, sei es den einzelnen betreffend - das alles in Originalversion und Überset¬

zung, sprachlich und sachlich kommentiert, bietet das erste der hier anzuzeigen¬

den Bücher; das zweite bringt, in gleichermaßen sorgfäldger Gestaltung, Märchen und Fabeln - darunter den ein oder anderen alten Bekannten, freilich, und damit gerechtfertigt, in neuem Gewand -, Witze und Anekdoten, Lieder und Gedichte, kurz Überlieferungsgut oder „Was man einander in Ma'lüla erzählt" - so oder ähnlich hätte der Titel, unter Vermeidung des im Vorwort zwar begründeten, aber

doch ein wenig modernistischen, realiter verwendeten Oxymorons, denn auch

lauten können. Womit Rez. seine einzige, schwerlich allzu ernst zu nehmende, negativ kritische Anmerkung getan hat. Für die positive Kritik erlaubt er sich den Verweis auf seine Kurzrezension von A.s Bah'a-Texten (ZDMG 141: 217 f.). Mu- tads mutandis gilt das dort Gesagte auch hier

Die beiden Bände bilden den Beschluß der A.schen Textesammlungen zum

Neuwestaramäischen. Durch diese sowohl, wie auch durch A.s Grammatik (Se¬

mitica Viva. 5,5., vgl. ZDMG 14:), sieht sich die NWA-Forschung nunmehr auf ein derart breites Fundament gestellt, daß sie sich getrost an jegliche Art von Detailarbeit wagen mag.

C. C.

Mamadou Diawara: La Graine de ia Parole, Studien zur Kulturkunde 92. Stutt¬

gart: Steiner 1990, 189 pp.

Erst aus dem Untertitel der Schrift, „Dimension sociale et politique des traditions orales du royaume de Jaara {Mali) du XVeme au milieu du XlXeme siecle", erhellt, was der konkrete Inhalt des Buches ist. Nach „Des Pudels Kern" - freie Übersetzung des Hauptdtels -, d.h. nach dem zugrundeliegenden Knoten des Problems wird bei den Soninke (von Mali, Mauretanien und Senegal, Westafrika) gefragt, nachdem man alle mündlichen Ausführungen der Verhandlungsparteien vemommen hat.

Dem Autor, selbst Angehöriger der landesprachigen Soninko (Sing. Soninke) und engagierter Erforscher der mündlichen Überlieferungen seines Volkes, geht es um die Auswertung der von ihm zwischen 1976 und 1982 im Lande aufgenom¬

menen mündlichen Quellen für eine Rekonstrukdon der Geschichte des Reiches von Jaara vom 15. bis 19. Jahrhundert. Dabei vermag er - als kultureller „insider"

und Sprecher des Soninke - wesentliche Differenzierungen in der Analyse der Quellen vorzunehmen - vor allem eine vergleichende Bewertung der Überliefe¬

rungen einerseits bei den hooro (Freien) und den komo (Unfreien) sowie anderer¬

seits bei den Frauen -, wie sie bisher noch nicht zur Anwendung gelangt sind. Die Arbeit darf sowohl von ihrer Methodologie als auch von ihrem reichen Inhalt her als Musterbeispiel für eine erfolgreiche oralhistorische Forschung in Afrika gelten.

H.J.

Gerhard Endress and Dimitri Gutas, A Greek and Arabic Lexicon. Materials for a Dietionary of the Mediaeval Translations from Greek into Arabic (Handbuch der Orientalisdk, Erste Abteilung: Der Nahe und Mildere Osten, XI. Band), Fascicle 1: Leiden, Brill 1992, 32 u. 96 Seiten, 8°, hn. 80,-. ISBN 9004094946.

Für das Lexikon stehen derzeit ca. 80000 Belegstellen zur Verfügung, die zum guten Teil von Kollegen (Biesterfeldt, Hein, Kruk, Richter-Bernburg,

Schoonheim) und studendschen Hilfskräften zusammengetragen worden sind. Er¬

faßt sind 44 Quellen (vor allem Aristoteles, Alexander von Aphrodisias, Artemi¬

dor, Galen, Hippokrates, Euklid). Die Textauswahl ist abhängig von den Zufäl¬

ligkeiten der gegenwärtigen Forschungssituation. Nur 4 kleineren Schriften von Galen stehen 8 von Hippokrates gegenüber, aber die Aphorismen, der bekannteste und einflußreichste Text des Corpus Hippocradcum, fehlen. Die Materia medica des Dioskurides sollte nicht nach den verkürzten u. fehlerhaften Exzerpten des Räzi zitiert werden (z.B. p.44: Statt ru'üsu l-ätäri lies ru'üsu l-autäri, was a'i äxgoxogSovEi; und nicht al |iUQ|iri>tiai sind).

Im übrigen ist das Material mit vorzüglicher Sachkenntnis klar und übersicht¬

lich dargeboten. Allerdings läßt die Formulierung der Verbalrektionen manches zu wünschen übrig. Vielfach sind griechische oder arabische Varianten verzeich¬

net. Dadurch ist das Lexikon auch ein wichdges Instrument der Textkridk. Der 1. Faszikel umfaßt auf 96 Seiten den Wortschatz von ä bis äharu. Daher wird das vollendete Werk vermudich 8 bis 10 Bände zu je 1000 Seiten ergeben. Den einzel¬

nen Faszikeln werden gesonderte Hefte mit griechisch-arabischen Wortlisten, Va¬

riantenverzeichnissen, Registern der Eigennamen u. dgl. beigelegt. Auf diese Wei¬

se wird der Wortschatz nach jeder Richtung hin erschlossen. Dieses Lexikon wird nicht nur ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden sein, der sich mit der Überset¬

zungsliteratur des 8.-10. Jh.s befaßt, sondern es dokumentiert auch allgemein die Entwicklung der Fachsprache im Mittelhocharabischen jener Epoche.

M.U.

Martina Haarmann: Der Islam. Em Lesebuch. München: C. H. Beck 1992. 380S.

(8°) ISBN 3-406-34071-7. DM 12,-.

Das Lesebuch enthält eine Vielzahl kurzer Beiträge, geordnet nach verschiede¬

nen Themengebieten. Die Beiträge selbst stammen von Autoren unterschiedlich¬

ster Herkunft: von Europäern wie von Orientalen, von Zeitgenossen wie von Zeu¬

gen der Vergangenheit, von Literaten und von Wissenschaftlern.

Grob lassen sich zwei große Themenkreise ausmachen: Der erste beinhaltet Themengebiete, die über Grundlagen des Islam informieren, angefangen bei „Der Prophet und die Offenbarung" bis hin zu „Alltag und Lebenszyklus". Der zweite Themenkreis umfaßt im weitesten Sinne die Begegnung zwischen Orient und Ok¬

zident und deren Folgen. Hierzu gehören eher historische Themen wie „Kreuzzü¬

ge, Reconquista, Türkenkriege", aber auch „Das Orientbild des Westens" oder

„Krisen der Gegenwart".

Im Anhang kann der interessierte Leser kurze Angaben zu den zahlreichen Autoren sowie zur Herkunft der Textauszüge finden.

B.K.(G.)

Walther Hinz: Islamische Währungen des 11. bis 19. Jahrhunderts umgerechnet in Gold. Ein Beitrag zur islamischen Wirtschaftsgeschichte. Wiesbaden: Otto Har¬

rassowitz 1991. XII und 95 S., br, DM 48,-, ISBN 3-447-03187-5.

Im vorliegenden Buch wird, ausgehend von florentinischen und venezianischen Goldprägungen des 13. Jahrhunderts, der Goldwert zahlreicher Münzen des isla¬

mischen Vorderen Orients, Irans und des Osmanischen Reiches berechnet. Hierzu hat der Verfassereine schier unübersehbare Fülle von orientalischen und europäi¬

schen Quellen ausgewertet, die auch den wirtschaftsgeschichtlichen Hintergrund mancher Prägungen ausleuchten. Für die entsagungsvolle Arbeit, deren Ergebnis

434 Kurzanzeigen

sicher schnell zu einem den „Islamischen Maßen und Gewichten" vergleichbaren Nachschlagewerk werden wird, verdient der Verfasser großen Dank und uneinge¬

schränkte Anerkennung.

T.N.

Seyyed Hossein Nasr: Islamic Spirituality. Manifestations. New York: The Cross¬

road Publishing Company 1991. XXVIII und 548 S., broschiert, L25.00, ISBN 0-334-02433-1.

Anzuzeigen ist ein Sammelband von 26 Aufsätzen muslimischer und nichtmu«- limischer Autoren. Sie befassen sich mit der Geschichte der bedeutendsten Sutl- Orden, den Ausformungen des Sufismus zwischen Afrika und Indonesien, geben knappe Abrisse der Sufi-Literatur in arabischer, persischer, türkischer, ma¬

laiischer Sprache sowie in Afrika und Indien und führen in Gegenstände wie

Musik und Tanz im Sufitum oder sufische Theologie und Philosophie ein. Dem Band ist eine allgemeine Bibliographie beigegeben. Der ersten Orienderung dient das Buch sicher aufs beste, doch findet auch der Islamwissenschafder zahlreiche nützliche Hinweise. Bedauerlich, aber bei der Ausrichtung des Bandes kaum zu vermeiden, ist freilich der Umstand, daß die Beziehung sufischer Spiritualität zu den übrigen wichtigen Formen islamischen Geisteslebens unklar bleibt.

T.N.

Richard Grämlich: Islamische Mystik. Sufische Texte aus zehn Jahrhunderten.

Stuttgart: Kohlhammer, 1992.

R. Grämlich legt seit Jahren mit schöner Regelmäßigkeit seine philologisch ma¬

kellosen Übersetzungen aus der arabischen und, seltener, persischen Sufiliteratur vor Es ist erfreulich, daß er nun ein Lesebuch veröffendicht, das Beispiele dieser Literatur vom 9. bis zum 19. Jh. bringt, wobei auch dankenswerterweise indo-mus-

limische Denker berücksichdgt sind. Ein willkommenes Namensverzeichnis der

Sufis schlüsselt die Texte auf, an deren Übersetzungen auch B. Radtke (Tirmidi) und B. Reinert (Gunayd) beteiligt sind.

Die Texte sind höchst aufschlußreich - faszinierend z. B. der Gleichklang der esoterischen Auslegung des hagg bei dem von Sulami ziderten §iblT mit Näsir-i Husraus bekanntem Gedicht über die Pilgerfahrt. Der Orientalist wird aus dem Buch großen Nutzen ziehen.

Aber kann ein islamwissenschafdich wenig vorgebildeter Leser so ganz ohne

Fußnoten und die Angabe von Hilfsbüchern und früheren Übersetzungen wie

etwa den Werken von Massignon, Ritter, Nicholsen oder Meier auskommen?

Deshalb wünschte man, daß G. nicht nur die Originalquellen zitierte, sondern auch die bisher über den Sufismus in europäischen Sprachen existierende Litera¬

tur, Übertragungen einzelner Werke oder Gedichte aufführte, um dem Leser ein tieferes Eindringen in die Materie zu ermöglichen (und, in einigen Fällen, wie bei Rümi, ihnen auch die so wichdge ästhetische Seite dieser Literatur vor Augen zu führen). Vielleicht plant der gelehrte Verfasser, dessen unermüdliche Übersetzer¬

tätigkeit wir höchlichst bewundern, einmal diese Informationen zum Nutzen der nach qüt al-qulüb, „Herzens-Speise" Suchenden, zu veröffentlichen.

A.S.

Gerhard Conrad: Abü'l-Husain ar-Räzi {-347/958) und seine Schriften. Untersu¬

chungen zur friihen Damaszener Geschichtsschreibung (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes XLIX, 2). Stuttgart: Franz-Steiner-Verlag 1991. VIII und 151 S., kart., DM 68,-, ISBN 3-515-05265-8.

Der Autor verfolgt das Ziel, einige Quellen von Ibn 'Asäkirs monumentaler Geschichte der Stadt Damaskus zu bestimmen und näher zu charakterisieren. Es geht um einen wenig beachteten Historiker des 10. Jahrhunderts. C. identifiziert sechs Werke von Abu'l-Husain ar-Räzi, stellt die Zitate und die mittelbaren Be¬

zeugungen - auch aus anderen Quellen als aus Ibn 'Asäkir - zusammen und macht deudich, inwiefern der Inhalt dieser Exzerpte es nahelegt, Korrekturen an dem Bild anzubringen, das die Forschung von der Geschichte der Stadt Damaskus in der frühabbasidischen Zeit gezeichnet hat. Das alles ist mit großer Sorgfalt und mit viel Sachverstand herausgearbeitet - eine im ganzen sehr nützliche Arbeit, für die der Autor Anerkennung verdient.

T.N.

Yaacov Lev: State and Society in Fatimid Egypt (Arab. History and Civilisation, Studies and Texts, Vol.l), Leiden, New York, Kopenhagen, Köln: Brill 1991, VIII und 217 S., 110.- Lfi. ISBN 90-04-09344-3.

Der Autor gliedert seinen umfangreichen Stoff in 10 Kapitel, die er in drei The¬

menkreise einordnet. Im ersten zeichnet er knapp die Geschichte der Fadmiden von der Eroberung Ägyptens bis zum Untergang ihrer Herrschaft im 12. Jahrhun¬

dert und beschreibt dann den Hof und die obersten Verwaltungsgremien, mithin das Zentrum der Macht. Im zweiten Themenkreis untersucht er die Geschichte des fätimidischen Militärs und zeigt, wie dieses mehr und mehr zum bestimmenden Faktor der Polidk heranwächst - diesen Teil halte ich für den besten des ganzen Buches. Im dritten befaßt er sich u.a. mit dem Einfiuß des Ismailitentums auf die ägyptische Gesellschaft, den er wesentlich höher einschätzt als B. May {Die Reh¬

gionspolitik der ägyptischen Fatimiden, phil. diss. Hamburg 1975), dessen Arbeit ihm anscheinend nicht bekannt geworden ist. Levs materialreiche und gut lesbare Dar¬

stellung der Fadmidengeschichte ist insofern von Bedeutung, als sie die Frage nach den Wurzeln des mamlukischen Staatswesens in einem neuen Licht erscheinen läßt.

T.N.

Maurice Lombard: Blütezeit des Islam. Eine Wirtschafts- und Kulturgeschichte.

8-11. Jahrhundert Frankfurt/M.: Fischer 1990. 261 S. 8° (Fischer Taschenbuch 10773).

Die vorliegende Übersetzung des wohl wichtigsten, posthum erschienenen Wer¬

kes des französischen Historikers ist eine überarbeitete und korrigierte sowie mit einem ausführlichen Register versehene Fassung der Originalausgabe.

Lombard gibt einen weit gespannten Überblick über die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der frühen islamischen Zeit. Er konzipiert die islamische Epoche einerseits als Fortsetzung der älteren orientalischen Reiche, andererseits als Kontaktzone zwischen den einzelnen Weltkulturen (China, Indien, Byzanz, Europa, Schwarzafrika, Zentralasien). Insgesamt berührt sich seine Konzeption ohne Zweifel mit Goiteins Begriff der „intermediate civilizadon".

Vorgeführt wird der „islamische Augenblick der Weltgeschichte" (S.235) in ge¬

trennten Untersuchungen dreier Großräume: Iran und Zentralasien, die Region der Isthmen (Ägypten, Arabien, Fruchtbarer Halbmond) und der Westen. Es wer-

i

436 Kurzanzeigen

den das Netz der Handelswege und der an ihnen liegenden Städte, die in ihrer Entwicklung detailliert beschrieben werden, dargestellt. Aus der Bedeutung des durch die geographische Lage begünsdgten Handels für die islamische Welt leitet L. die besondere Rolle der Geldwirtschaft für das Bestehen der überregionalen islamischen Kultur ab. Er sieht so auch in der Störung der Handelswege ab der zweiten Hälfte des IL Jahrhunderts die Ursache für die Entstehung partikularer islamischer Kulturen (S. 237).

Statt des emphatischen, mit teilweise überzogenen Thesen operierenden Vorwor¬

tes von H. Djait wäre allerdings eine Auseinandersetzung mit inzwischen naturge¬

mäß überholten oder zumindest kritisierten Positionen Lombards fruchtbarer gewe¬

sen. So ist z.B. schon von S.M. Stern und C. Cahen nachgewiesen worden, daß die auf Massignon zurückgehende These der Verbindung der entstehenden Zünfte mit der

qarmadschen Bewegung als nicht fundiert anzusehen ist. Auch Lombards Argu¬

mentation gegen die These von Pirenne, insbesondere die Auffassung L.s, der Dinar (und Dirham) habe zwischen dem 8. und 10. Jahrhundert prakdsch die Rolle einer Weltwährung innegehabt, ist u.a. detailliert von Grierson widersprochen worden.

Besonders hervorzuheben ist noch die hervorragende Ausstattung des Bandes mit Karten und graphischen Darstellungen, die die beschriebenen Entwicklungen in vorzüglicher Weise visualisieren.

R.L.

Johannes Ebert: Religion und Reform in der arabischen Provinz. Husayn al-öisr at-Taräbulusi {1845-1909) - Ein islamischer Gelehrter zwischen Tradition und Reform. Frankfurt/M.: Lang 1991, 189 S., 8° [Heidelberger orientalisdsche Stu¬

dien; Bd. 18]. DM 60,-.

Diese Freiburger Magisterarbeit von 1988 behandelt den islamischen Gelehrten Husain al-Gisr aus Tripolis, einen Zeitgenossen Muhammad 'Abduhs. Der Verf.

sucht in dem „provinziellen Milieu" von Tripolis nach dem Grund für al-Gisrs

„traditioneller" Tendenz, die durch die Aufnahme reformistischer Elemente (im Sinne der Salafiya) aufgeweicht wird. Al-Gisr nimmt, so der Verf,. eine Zwischen¬

stellung zwischen reform- und traditionsorientierten Gelehrten ein. Er diskutiert zunächst die Stadtgeschichte von Tripolis im 19. Jahrhundert, um das provinzielle Milieu zu charakterisieren, verfaßt dann eine biographische Skizze des Gelehrten und wendet sich schließlich einer ideengeschichdichen Standortbesdmmung zu.

Hierfür konnte der Verf auf eine doch beachdiche Zahl an (auch handschriftli¬

chen) Quellen zurückgreifen. Das Referat der theologischen und politischen Posi¬

tionen des Gelehrten ist durchweg gelungen, die geistesgeschichtliche und kultur¬

soziologische Deutung hingegen oriendert sich zu sehr an tradierten, oft

stereotypen Mustern. Die offensichdiche Wende zur Apologetik unter bestimmten islamischen Gelehrten wie al-Gisr, die um 1860 einsetzte und die später als Tra¬

ditionalismus verschleiert werden sollte, wird in der Arbeit kaum aufgegriffen.

R.S.

Andreas H.E. Kemke: Stiftungen im muslimischen Rechtsleben des neuzeitlichen Ägypten. Die schariatrechtlichen Gutachten (Fatwas) von Muhammad 'Abduh {st.

1905) zum Wakf. Frankfurt/M., Bern, New York, Paris 1991, 196S. Heidelber¬

ger Orientalistische Studien Bd. 19.

Die aus einer Magisterarbeit hervorgegangene Abhandlung unternimmt den

Versuch, anhand von etwa 400 Fatwäs des ägyptischen Islamreformers Muham-

I

mad 'Abduh zu Fragen des waqf Einblick in die innere Struktur des ägyptischen

Stiftungswesens an der Wende des 19./20. Jh.s zu gewinnen. Darüber hinaus

vermittelt die Arbeit Einsichten in die islamische Rechtspraxis auf einem Gebiet, das nach wie vor von erheblicher wirtschafdicher Bedeutung ist. Nach einer kur¬

zen Einleitung zur historischen und geistigen Situation Ägyptens im 19. Jh., die der Einordnung des Untersuchungsgegenstandes in seinen historischen Kontext dient, wendet sich der Verfasser seiner eigentlichen Themadk zu. Einer Beschrei¬

bung der Quellen, es handelt sich um die Anfang der 80er Jahre edierten Register (sigillät) des Ägypdschen Mufd-Amtes, folgen Angaben über die Sdfter, das Sdf- tungsgut, die „Besdfteten", die Stiftungsverwalter sowie die Fragesteller Neben diesen soziologisch-statisdschen Angaben ist vor allem das Kapitel zur Methodik der Fatwä-Erteilung von Interesse, eine Thematik, die es verdiente, auch für an¬

dere Gebiete der islamischen Rechtsgutachtung untersucht zu werden. Die Arbeit beschließt ein leider sehr knapper Exkurs zur Sdlistik der Gutachten, der sich auf die Frage- und Antwortformeln beschränkt.

K.-E. P.

Ekkehard Rudolph : Westliche Islamwissenschaft im Spiegel muslimischer Kritik.

Grundzüge und aktuelle Merkmale einer innerislamischen Diskussion (Islam¬

kundliche Untersuchungen 137). Berlin: Klaus Schwarz Verlag 1991, 217 S.

ISBN 3-922968-79-1.

Wie schon im Unterdtel vermerkt, betrachtet der Verfasser die muslimische Kritik an der Orientforschung nicht als eine Beteiligung muslimischer Forscher am wissenschaftlichen Diskurs, der im „Westen" über die islamische Welt geführt wird, sondern als eine der Facetten des erbitterten innerislamischen Streits um die Geschichtlichkeit des Glaubens. R. zeigt mit großer Sachkenntnis die unterschied¬

liche ideologische Observanz orientalischer Intellektueller auf, die sich als Kriti¬

ker der wesdichen Orientforschung einen Namen gemacht haben. Es ist lehrreich zu sehen, wie wenig ernst man in der islamischen Welt die wissenschaftlichen

Anstrengungen des Westens genommen hat - und nimmt -, doch enden die Aus¬

führungen R.s nicht gänzlich pessimisdsch. In der Tat ist auf dem Gebiet der fachwissenschafdichen Detailarbeit die muslimische Islamforschung schon viel¬

fach zu einem seriösen und anregenden Gesprächspartner geworden. Dem Verfas¬

ser ist für eine gut gelungene Dissertation zu danken, die eine Thematik erschließt, mit der jeder Islamforscher zu tun bekommt, wenn er einmal den heimischen Schreibdsch verläßt.

T.N.

Laila Nabhan : Das Fest des Fastenbrechens (Td al-fitr) in Ägypten. Untersuchun¬

gen zu theologischen Grundlagen und praktischer Gestaltung. Berlin: Klaus Schwarz Verlag 1991. 269 S. (Islamkundliche Untersuchungen 147).

Die vorliegende Mainzer Diss, stellt in den Vordergrund der Darstellung die Praxis des Festes des Fastenbrechens im städtischen Ägypten der 80er Jahre.

Dabei werden die religiösen, kulturhistorischen, sozialen und materiell-kulturel¬

len Aspekte besonders behandelt. Schwerpunkt der Quellen sind Artikel aus ver¬

schiedenen Kairiner Tageszeitungen aus den Jahren 1981-87 und Feldforschun¬

gen. Besonders intensiv setzt sich die Verf. dabei mit der Thematik der Festspeisen

auseinander. Ihre Ausführungen zum Festgebäck Ka'k ermöglichen dabei eine

Fülle neuer Einsichten in die geschichtliche Entwicklung dieses Gebäcks, seine

438 Kurzanzeigen

Herstellung und seine gesellschaftliche Relevanz. Etwas kurz kommt dagegen die Analyse der verschiedenen Besuchsrituale; wer besucht wen zu welcher Zeit mit welchen Geschenken? Die Verf verwendet in der Vokalisierung arabischer Worte eigenwillige Formen, z.B. az-Zarakli (S.263). Die Übersetzungen einiger Verse hätten wohl noch einmal überprüft werden sollen. „Wa-ka'si saqin" wird mit

„hölzerner Pokal" wiedergegeben (S. 79). Alles in allem handelt es sich jedoch um eine materialreiche und nützliche Arbeit.

P.H.

Djafar Shafiei-Nasab : Les Mouvements Revolutionnaires et la Constitution de 1906 en Iran. Berlin: Schwarz 1991. IX, 693S. 8° (Islamkundliche Untersuchungen.

142.) ISBN 3-922968-78-3.

Substantiierte Darstellung der revoludonären Bewegungen, die in Iran vor und nach der Einführung der ersten Verfassung (1906) aufkamen. Das Werk gliedert sich in zwei Teile, von denen der erste den Zeitraum von der Erhebung des Bäb

um die Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Zusdmmung des Schahs zur Wahl

einer beratenden Nationalversammlung im August 1906 und der zweite die fol¬

genden beiden Jahre bis zur gewaltsamen Auflösung des ersten Parlaments im

Juni 1908 umfaßt. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt, wie schon sein

Umfang zeigt, auf dem zweiten Teil, in dem der Autor den anguman-i mahfi, die ädamiyat- und uAuvvwar-Organisationen, die Sozialdemokraten, die Provinz- und Bezirks-Räte sowie die bäuerlichen und städtischen Volksbewegungen vor¬

stellt und den Gründen für ihre Akdvitäten und das Scheitern der konstitudo- nellen Revolution nachgeht. Offen bleibt, nach welchen Gesichtspunkten sich der Verf. bei der Auswahl der von ihm benutzten Quellen gerichtet, warum er wichtige Sekundärliteratur, wie z. B. die Publikationen von Lambton und Keddie

über den Protest gegen das Tabakmonopol, außer acht gelassen und warum er

sein Umschriftsystem, das in einigen Punkten wenig überzeugend ist, nicht kon¬

sequent durchgehalten hat.

G. H.

Werner Sundermann: The Maniehaean Hymn Cycles Huyadgmän and Angad

Rösnän in Parthian and Sogdian. Photo Edition. Transcription and translation of hitherto unpublished texts with critical remarks. London, School of Oriental and African Studies, 1990. ISBN 0-7286-0165-6 (Corpus Inscriptionum Iranicarum.

Supplementary Series Vol. II).

Die früheren Publikationen der iranischen Handschriften der Turfansammlung arbeiteten fast nur mit Transkripdonen, während ihre handschriftlichen Grundla¬

gen der wissenschafdichen Öffendichkeit unzugänglich blieben. Neuerdings be¬

müht man sich, diesem Zustand, der die wissenschafdiche Auseinandersetzung lähmen mußte, ein Ende zu bereiten. Diesem Zweck dient auch die vorliegende Publikation. Die Bearbeitung der Fragmente der beiden parthischen Turfantexte

durch Mary Boyce (1954) wird nunmehr durch die Reproduktion des gesamten

Handschriftenmaterials gekrönt Eingeschlossen ist eine Anzahl von inzwischen identifizierten kleineren parthischen Fragmenten sowie von ergiebigeren Frag¬

menten in sogdischer Sprache und Schrift, die inzwischen ans Tageslicht gekom¬

men sind.

H. H.

FRAN901S DE Blois : Persian Literature. A bio-bibliographical survey begun by the late C.A. Storey. Vol.V, part I. Poetry to ca A.D. 1100. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. London 1992.

Mit Freude ist zu begrüßen, daß endlich die Fortsetzung von Storeys unent¬

behrlichem Werk erscheint. F. de Blois legt zunächst in seinem Vorwort die jedem mit klassischer persischer Literatur Beschäftigten bekannte Unmöglichkeit einer konsequenten Transliteradon dar Nach einer allgemeinen Bibliographie geht er auf die Frage der Ursprünge persischer Dichtformen und Metrik ein und legt im Hauptteil die Namen von Dichtern bis etwa 1100 in alphabedscher Reihenfolge vor FirdausT nimmt dabei verständlicherweise den meisten Raum ein. Jeder, der sich mit den Anfängen persischer Dichtung befaßt, wird seine sorgfäldge Arbeit dankbar anerkennen.

Einige wenige Lücken fielen mir auf: In Abü Saids Biographie hätte Fritz Meiers Werk über Abü Said zidert werden sollen. Zur Frage von DaqiqTs Religion hat sich schon H.H. Schaeder in der Festschrift Jacob geäußert und ist ebenfalls zu

dem Ergebnis gekommen, daß DaqTqT kein Zoroastrier war Vom Beriiner Schä-

hnäma von 1605 haben V. Enderlein und W.Sundermann 1988 eine schöne illustrier¬

te Veröffendichung geschaffen, die freilich im Westen wenig bekannt geworden ist.

D. Blois' sorgfäldge, kritische Arbeit läßt hoffen, daß er in nicht zu femer Zeit weitere Bände dieses wichdgen Werkes vorlegen wird.

A.S.

N ASRATOLLAH Rasteg AR : Zur Problematik einiger handschriftlicher Quellen des neu¬

persischen Namenbuchs. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie, 1989.

48 S. ISBN 3-7001-1571-7. (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.- hist. Kl. Sitzungsber., 525. Bd. - Veröffentlichungen der Kommission für Irani- sdk Nr.23.)

Hinter dem änigmadschen Titel verbirgt sich eine kridsche Darstellung der Textgrundlagen der epischen Texte, die der Vf. für den neupersischen Teil des

von M. Mayrhofer herausgegebenen Iranischen Personennamenbuchs ausgewer¬

tet hat, gegliedert in:

A. Edierte (quasikritische) Ausgaben: Sähnäme, Garsaspnäme, Wis u Rämin,

Xosrau u Sirin, Harft Paikar, Iskandarnäme {Sarafnäme und Iqbälnäme). -

B. Handschriftliche Quellen, von denen nur Teile gedruckt sind: Barzünäme, Farämarznäme, Bahmannäme, Kok-i Köhzäd. - C. Handschriftliche Einzelexem¬

plare: Bänü Gusaspnäme, Adarbarzinnäme, Sahryärnäme, Kösnäme. - Die unter

B und C genannten Kleinepen [bzw. Fragmente] sind nach Vf. weithin unbekannt.

Es ist also sehr verdiensdich, auf sie aufmerksam zu machen. - Die Überschrift zu B, die auf S. 19 ausgefallen ist, ist nach S. 11 zu rekonstmieren.

H.H.

Walter Slaje und Christian Zinko (Hrsg.): Akten des Melzer-Symposiums 1991

(Arbeiten aus der Abteilung „Vergleichende Sprachwissenschaft" Graz, 4.).

Graz: Leykam 1992. 304S. ISBN 3-701 1-0008-X. 298,- öS.

Das Symposium im Namen des Grazer Iranisten Uro von Melzer (1881-1961) wurde veranstaltet aus Anlaß der Hundertjahrfeier indo-iranist. Forschung in Graz. Der Band enthält neun iranist. und fünf indolog. Beiträge. Er beginnt mit Grußworten von Vertretern der Regierung der Islam. Republik Iran. Vielleicht deshalb schließt B. Fragners interessanter Aufsatz über persischsprach. Herr-

440 Kurzanzeigen

Scherurkunden im Wandel der Zeiten mit einem Seitenhieb gegen die Pahlavi- Monarchie. Eher alt-iranist. ausgerichtet sind die Beiträge von M. Hutter, C. Lindtner und M. Mayrhofer. J.Gipperts Beitrag über mitteliran. Lehnwörter im Altgeorgischen läßt seine angekündigten „Irano-Armeno-Iberica" mit Span¬

nung erwarten. N. Rastegar erläutert Probleme und Ergebnisse seiner Arbeit am

Iran. Personennamenbuch. M.Lorenz bespricht Unterschiede und Gemeinsam¬

keiten von Tadshikisch und Pers. Mit persischsprach. Dichtung beschäftigen sich kenntnisreich M. Glünz (über Amir Hasan, den „Saadi Indiens") und M.Schny- der (über die Indienfahrt als poet. Thema). Auf indolog. Seite untersucht B. Bhatt niksepa und Verwandtes im Jaina-Kanon, L. van Daalen poet. Fiktion in Väkpa- tis Gaudavaha und H.Schmeja Stilfiguren und Wortspiele im Rigveda-Hymnus 4,51. H.Brinkhaus betrachtet die Entwicklung des Eber-Mythos. W. Slaje weist

überzeugend nach, daß Krsnadäsa beim Abfassen seiner pers. Grammatik, als

deren Quelle das Kätantra behauptet wurde, vielmehr dem Särasvatavyäkarana folgte. Ärgerlich in diesem thematisch vielfäldgen Tagungsband ist nur die relativ hohe Zahl von Druckfehlern.

A.D.

Sayid Ghuläm Mustafa Shah and Asko Parpola: Corpus of Indus Seals and

Inscriptions 2: CoUections in Pakistan. Helsinki 1991. (Annales Academiae Scien¬

tiarum Fennicae. Ser. B, 240.) (Memoirs of the Department of Archaeology and Museums, Government of Pakistan. 5) ISBN 951-41-0556-7. US$ 250.-.

Nur vier Jahre nach dem ersten Band (s. Rez., ZDMG 139. 1989, 507) liegt nun der zweite vor, der einen Großteil der Siegel und beschriebenen Objekte aus Beständen in Pakistan als Reproduktionen vereint. Mit bewährter Hartnäckigkeit wurde dafür gesorgt, daß ein Höchstmaß an Qualität eingehalten wurde, auch wenn dies bedeutete, bereits photographiertes Material erneut von allen Seiten und als Abdruck aufzunehmen. Über das Vorwort des finnischen Herausgebers lassen sich die Schwierigkeiten erahnen, mit denen das nun fast 20jährige Projekt vor Ort zu kämpfen hatte, bei denen offensichdich kriminelle Eingriffe in den

Bestand des Museums von Moenjo-daro (IX) noch zu den leichteren Hürden

gehörten. Bei weniger gelungenen Abb. zeigt ein Fragezeichen im Aufnahmeregi¬

ster (435 ff.), daß das Original nicht aufzuspüren war (so etwa bei dem dreiköpfi¬

gen Tier aus Amri, 390). Das von der UNESCO geförderte Werk mit den nun

öffentlich vorliegenden Registrierungen kann vielleicht auch verhindern, daß wei¬

tere Stücke den Weg in die Auktionshäuser finden. Dreißig besonders aufschlu߬

reiche oder schöne Objekte bilden auf Farbtafeln wieder den Abschluß eines Bandes, der Teil eines Referenzwerkes ist, das auf absehbare Zeit die unumgäng¬

liche Grundlage vergleichender Studien zur Schrift- und Religionsgeschichte der Industalkultur darstellt.

H.F.

Gerhard Oberhammer (Hrsg.): Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens und

Archiv für indische Philosophie. Band XXXV (1991). Wien: Verlag der Österrei¬

chischen Akademie der Wissenschaften 1991. 226 S. (Kommission für Sprachen und Kulturen Südasiens der Österreichischen Akademie der Wissenschaften - Institut für Indologie der Universität Wien). DM 70,-. ISBN 3-7001-1889-9.

Der vorliegende Bd. dieser Zeitschrift, deren Inhalt für die Bde. 1-30 (1967- 1986) durch einen in Wien 1987 erschienenen Index von Ch. Werba mustergüldg

erschlossen ist, enthält neben den üblichen Anzeigen neuer indologischer Literatur die folgenden Beiträge: J. F. Sprockhoff: Aranyaka und Vänaprastha der vedischen Literatur (Forts, zu WZKS 28. 1984; R. Salomon: A Linguistic Analysis of the

Prasna Upanisad (vgl. WZKS 25. 1981 zur Mundaka Upanisad); M. Biardeau:

Nara et Näräyana; C. Suneson: Remarks on Some Interrelated Terms in the An¬

cient Indian Embryology ; E. Franco: Whatever Happened to the Yuktidipikä? (Rez.

von: Larsson-Bhattacharya: Säinkhya. 1987. Encyclopaedia of Indian Philoso¬

phies IV); K. Matsuda und E. Steinkellner: The Sanskrit Manuscript of Dhar¬

makirti's Pramänaviniscaya (mit wiehtigen Hinweisen und bibliographischen An¬

gaben zu Sanskrit-Handschriften aus Nepal); E.M. Stern: Additional Fragments of Pramänaviniscaya TU; H. Tauscher: samvrti bei Tsoh kha pa (Forts, zu WZKS 34. 1990).'

O.v.H.

J. Gonda: The Functions and Significance of Gold in the Veda. Orientalia Rheno- Traiecdna, edited by J.Gonda, vol.37, Leiden (E.J.Brill) 1991. 266S. ISBN 90-04-09321-4.

Nach J.Gonda sollte dies sein letztes Buch werden, und es wurde es: er starb

diesen Sommer Das Werk zeigt noch einmal deutlich, auf welche Weise viele

Arbeiten dieses unermüdlichen Lesers der vedischen Literatur entstanden sind,

nämlich durch Zusammenstellung der zu einem Thema gehörigen Passagen ohne

Verfechtung besdmmter Thesen. Im gegenwärtigen Fall stellt die Einleitung eine Diskussion der relevanten Daten in Aussicht „in the light of the conclusions of modern research in the fields of philology and history of religions" und verheißt

„to summarize the main results and to make an attempt to understand how in the course of dme gold came to be an important element in the ritualisdc, theological and philosophical doctrines and speculations of the ancient Indians". Es fmden sich zwar gelegentliche Verweise auf griechische, awestisehe, ägyptische und an¬

dere Mythologien, aber am besten ist die Abhandlung als Nachschlagewerk zu

benutzen für aldndische Ideen zum Ursprung des Metalls, sein Verhältnis zu

Göttern, Menschen, Tieren, Wasser, Pflanzen, anderen Metallen usw., und seine rituelle Verwendung. Zahlreiche Belege zu hiranyagarbha und Verwandtem sind beigefügt. Die meisten der Vorstellungen gründen sich auf die vielfältigen Mög¬

lichkeiten der Gleichsetzung des Goldes mit Leuchtendem, Wertvollem und Ener¬

giegeladenem. So gerät die Betrachtung der Belege, insbesondere aus den

Brähmanas, zu einem Streifzug durch die Gefilde der „magischen Weltanschau¬

ung". Der Reiz dieser Anschauung ist der Reiz des vorliegenden Werks.

C. K.

Rampada Chattopadhyay: A Vaisnava Interpretation of the Brahmasütras.

Vedänta and Theism. Transi. by Kanti Chattopadhyay. Preface by Bimal

K.Matital. Leiden, New York, Köln 1992. xxvi, 299 S. 150hfl.

Das Buch ist die vom Sohn des Autors besorgte Übersetzung einer ursprünglich 1940 auf Bengali unter dem Titel Vedäntapravesa erschienenen Monographie, die als Einführung in die Grundthesen einer umfassenden Untersuchung (Brahmasü- tra-o-srimad-Bhägavata, 1978) gedacht ist. Vf (1872-1956) setzte sich zum Ziel,

das Bhägavatapuräna als Exemplifikadon der Brahmasütras, als Kommentar zu

ihnen, zu erweisen. Damit greift er eine pp. 219 ff. referierte Ansicht auf, die im

442 Kurzanzeigen

Caitanyacaritämrta dem Caitanya zugeschrieben wird: zentrale These die Identität von Jnäna und bhakti.

Die flüssig geschriebene Argumentation zeichnet, im Sinn des gängigen vedänti- stischen Evolutionsmodells systemadsch, die Struktur des Ewigen und des Ge¬

schaffenen nach. Durchaus ahistorisch, ist sie vom ernstesten Bemühen um Letzte Wahrheit getragen. Ein ansprechendes Dokument für die dauernde Aktualität klassischer Texte auch im modernen Indien.

B.K.

Winand Callewaert: India: Goden ah mensen. Leuven: Davidsfond 1991. 190 S.

Eine knappe, für ein breites Publikum besdmmte erste Einführung in den Hin¬

duismus, die vom , normalen' Laienverständnis ausgeht und den Leser in kleinen

Schritten an Grundgedanken und Hauptgestalten heranzuführen versucht. Das

Gewicht liegt durchaus auf der Darstellung typischer Fakten; demgegenüber tre¬

ten Interpretationsmodelle, westliche wie indische, weitgehend zurück.

B. K.

N. R. Bhatt (Hrsg.): Ajitägama III. Pondichery: Insdtut Fran9ais de Pondichery.

1991. XXVIII, 609 S. (Pubhcations de ITnstitut Fran9ais d'Indologie No.24.3).

ISSN 0073-8325.

Mit diesem, von dem um die Edition der Ägama-Literatur hochverdienten Hg.

vorgelegten 3. Bd. wird der A. abgeschlossen, nachdem Bd. 1 und 2 in den Jahren 1964 und 1967 als Nr.24. 1 und 2 derselben Serie erschienen sind. Während die beiden ersten Bde. auf einer breiteren handschrifdichen Grundlage beruhen, steht für den 3. Bd. nur eine einzige, zudem lückenhafte Handschrift zur Verfügung, die mit Hilfe von Parallelen aus anderen Texten ergänzt wurde. Zugleich sind solche Abschnitte zugesetzt, die in anderen, verwandten Texten zwar als zum A. gehörig bezeichnet werden, doch nicht in den Handschriften des A. überliefert sind. Die karge, nur 9 Zeilen lange Sanskrit-Einleitung verschweigt die Grundsätze, nach denen die Anordnung der im 3. Bd. enthaltenen patala 55-103 des kriyäpäda er¬

folgte, soweit diese nicht in der einzigen Handschrift stehen: Was vorliegt, scheint zu einem nicht geringen Teil eine recht willkürliche Rekonstruktion zu sein. Der eigentlichen Textausgabe ist eine sehr nützliche Inhaltsangabe vorangestellt und ein Versviertelindex zum Gesamttext am Ende beigegeben. Den auf die Architektur bezüglichen Aussagen des A. ist eine Untersuchung von B. Dagens gewidmet, die 1977 französisch und 1984 englisch erschien: ZDMG 130. 1980. 196.

O. v.H.

Jan J.Boeles: The Secret of Borobudur according to the Lotus of the Fine Law.

Second edidon. Bangkok: J.J.B. 1989 (ISBN 974-86966-3-4). XXIII, 90S. u.

Appendix (28 S.).

Die Interpretadon der Gesamtstruktur und der einzelnen Bildwerke des Boro¬

budur ist bis heute Gegenstand wissenschafdicher Kontroversen geblieben; den

neueren Stand der Forschung vermittelte ein von L.O. Gömez und H.W. Wood¬

ward Jr. im Jahre 1981 herausgegebener Band (vgl. Kurzanzeige in ZDMG 136,

1986, S.664). Nun legt J. J. Boeles, an die große Tradition der niederländischen

Forschung sowie an das berühmte Werk von Paul Mus anknüpfend, eine neue

Erklärung der Gesamtstruktur des Borobudur sowie seiner zentralen Kultfiguren aufgrund des Saddharmapundarika vor; sie basiert in erster Linie auf dem Teil

des elften Kapitels dieses wohl berühmtesten aller Mahäyäna-Texte. Mit Nach¬

druck vertritt er den Standpunkt, daß „on Barabudur, no evidence of the tan- trayäna is to be found" (S.62f.). Seine Studie stellt einen wichdgen Beitrag zur Borobudur-Forsehung dar

H.B.

JYOTIPRASAD Jain (ed.) : The illustrated manuseript of Jaina Ramayana. Arrah : Shri Jain Siddhant Bhavan Devashram, 1991. 12, 72 (reproducdons), 24p.

The dde of this splendidly produced volume is slighdy misleading as we have over 200 Jain works alone dealing with the Räma story, the heroic theme of which may have appealed to the Jains as (original) ksatriyas (in Räjasthän many Jains consider themselves to be of Räjput descent). No wonder, therefore, that they put their mark on the post- Välmiki versions, as Dr Jain apdy points out in his editorial.

The text of the incomplete version printed in this volume was written in Räjasthäni dohas and dhalas by a Svetämbara yati named Kesaräja, probably at Amer (N. E. of Jaipur) in 1623. It is based on Hemacandra's Räma story in the Trisasti-saläkä-pu-

rusa-caritra 7,4 and shows internal evidence of its suitability for recital with music - a research project for musicologists. The miniatures, here in superb colour repro¬

ducdons, were painted in local style of the Jaipur region about 1850. In them influence of Sthänakväsl ideas is visible and they are of greater interest than the text.

W.B.

Thomas Lehman and Thomas Malten: A Word Index of Old Tamd Cahkam Lite¬

rature. Beiträge zur Südasienforschung Band 147, Stuttgart 1992, X -I- 425 S.

Wie die Autoren in ihrer Einführung schreiben, listet dieser Index alle vorkom¬

menden Wörter und Begriffe der klassischen Cankam-Literatur, also der neun

Anthologien, in ihrer ursprünglichen, nicht-sandhisierten Form. Sie setzen sich damit ausdrücklich von einigen früheren, allerdings nicht immer vollständigen Indices ab, besonders von dem umfangreichen Index des Institut Fran9ais d'In¬

dologie in Pondicherry. In der Einführung werden die Kriterien der Wortaufnah¬

me und die Begründung dafür gegeben. Hilfreich, vor allem für Anfänger, wird der Abschnitt über die Regeln der Sandhiauflösung sein. Es wäre aber sicher wünschenswert gewesen, der Einführung eine Transkripdonstabelle voranzustel¬

len (das Tamil Lexicon und dessen Transliterationstabelle ist nicht jedem Studen¬

ten immer gleich zugänglich, und es sind eine Reihe höchst unorthodoxer Um¬

schriften im Umlauf!). Eine Überprüfung des einleitenden Textes durch einen , native speaker' hätte auch nicht geschadet.

Sdchproben zeigen eine sorgfältige und genaue Wahl und Aufnahme der ein¬

zelnen Einträge. Für Studenten der Tamilphilologie und besonders der klassischen Tamilliteratur wird dieser monumentale Index ein unentbehrliches Hilfsmittel zur Erarbeitung einer Textgeschichte und Chronologie der Cankam-Literatur sein, und den Autoren ist zu ihrer Arbeit zu gratulieren.

D.H.-R.

Peter Eggert: Die frühere Sozialordnung Moolkhos und Turkhos {Chitral). Stutt¬

gart: Steiner 1990. VII, 271 S. (Beiträge zur Südasienforschung 134) 58,- DM.

In der Heidelberger ethnolog. Diss, wird versucht, wichtige Züge der Sozialord¬

nung des früheren Fürstentums Chitral (heute in Pakistan) und des Herrschafts¬

und Verwaltungsapparates mit dem Steuer- und Diensdeistungswesen zu rekon-

444 Kurzanzeigen

struieren. Als Quellen der krit. Darstellung dienen spärliche ältere ethnograph.

Berichte und einige lokale Aufzeichnungen, die E. in engl. Übers, vorlagen. Au¬

ßerdem stützt er sich auf Befragungen kompetenter Informanten aus den 2 im Titel

genannten Gebieten von Nord-Chitral. Die Feldforschung war erfolgreich und

sinnvoll, da Nachwirkungen der alten vor-pakistan., schwer durchschaubaren Ordnung noch heute spürbar sind und unklare Besitzrechte Anlaß zu vielen Strei¬

tigkeiten geben. Der 2. Teil der Diss, besteht aus statist. Tabellen mit Daten zur Zusammensetzung der Bevölkerung in den 70er Jahren, zu den Besitzverhältnissen und zur sozialen Stradfikadon. Solches Zensusmaterial war sicher schwierig zu erfragen, weil Erkundigungen nach sozialem Rang und Vermögenswerten heikle Themen sind. Die gesammelten reichen Daten sind von Wert für die ethnosozio- log. Hindukusch-Forschung, leider weniger für den sprachlich interessierten Orientalisten, der manches zu bemängeln findet. Die vielen gebuchten nomina propria und andere Wörter der Khowar-Sprache werden in laienhafter, phonolog.

zu unterdifferenzierter und auch inkonsequenter Schreibung geboten (z.B. „ch"

für K-howar c, ch, c, ch oder „sh" für Khowar s, s, usw.).

G. B. (M.)

Regions and Regional Developments in the Malay-Indonesian World. 6th European

CoUoquium on Indonesian and Malay Studies (ECIMS). Bernhard Dahm (ed.).

- Wiesbaden: Harrassowitz, 1992. ISBN 3-447-03199-9.

Der vorliegende Sammelband enthält dreizehn Aufsätze zu regionalgeschichtli¬

chen Themen in Südostasien. Alle Beiträge waren ursprünglich beim 6th European CoUoquium on Indonesian and Malay Studies im Juni 1987 in Passau vorgetragen worden. Elf dieser Beiträge von Autoren aus Indonesien, Portugal, den Nieder¬

landen, Deutschland, Großbritannien und Schweden sind in englisch veröffent¬

licht, die Aufsätze der beiden französischen Konferenzteilnehmer sind in franzö¬

sisch abgedruckt. Im Zentrum der Diskussion steht „Daerah" die Region, in bewußtem Kontrast zu der früheren, mehr auf die nationalstaadiche Ebene abzie¬

lenden Forschungstradition. „Region" ist im Gegensatz zu „Nation" keine mit administrativen-propagandisdschen Mitteln zu fassende und abzugrenzende Ka¬

tegorie. Statt dessen bietet sie Vertretern unterschiedlicher wissenschaftlicher Fachrichtungen die Möglichkeit, sich über kulturelle, sprachliche, wirtschafdiche, militärische oder historische Gliederungen des geographischen Raumes auszutau¬

schen, ohne der Momentaufnahme der gegenwärtigen politischen Grenzen mehr

als die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken.

Die vier Teile des Sammelbandes spiegeln die geographische und historische Gliederung des Raumes wider In zwei leider fußnotenlosen Beiträgen stellen D. Lombard und S. Kartodirdjo einführend ihre Sicht der regionalen Geschichte Indonesiens dar Der zweite und dritte Teil enthält je vier Artikel zu historischen Problemen einzelner Regionen Indonesiens und Malaysias vor der Unabhängig¬

keit. Unter den Überschriften TTie Outer Islands: New Explorations (Thomaz, Ja¬

cobs, Sutharland, Heidhues) und Java and the Malay Peninsula: Stereotypes

Reconsidered (de Jong, Carev, Svensson, Houben) sind hier lesenswerte und

auch über die regionalen Bezüge hinaus interessante Studien zusammengetragen.

Im vierten Teil (Changes in New-Order Indonesia) handeln drei Beiträge (Rail-

LON, Hüsken/White, Clauss/Evers/Gerke) über Gegenwartsprobleme Indone¬

siens, wobei das nicht unproblematische Verhältnis zwischen Stadt, Land und Regierung das Generalthema bildet.

Der Sammelband bildet eine für Historiker und Politologen lesenswerte und wichdge Bereicherung und verdient durch seine thematische Geschlossenheit Be¬

achtung.

G.B.

Daniel Panzac (Hrsg.): Les villes dans l'Empire ottoman: aetivites et societes. To¬

me 1. Paris: Editions du CN. R.S. 1991 (Insdtut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman ä Aix-en-Provence. Collection „Societes arabes et musulmanes". 5), 416 S.

Der erste Teil des in zwei Teilen geplanten Sammelbandes enthält insgesamt fünfzehn Aufsätze, die sich mit Wirtschafts- und Sozialgesehichte des Osmani¬

schen Reichs auseinandersetzen. Die meisten Autoren haben sich dabei für ein

Thema aus dem Bereich der Handelsgeschichte entschieden: Leben und Wirken

des Kaufmanns Ismä'il Abü Täqiyya aus Kairo (17. Jh.), osmanische Großhändler im Maghreb, Istanbul als internadonales Handelszentrum, die französische Han¬

delskolonie auf Mytilene, der Agrarmarkt auf Kreta, der türkische Anteil am Handel im Roten Meer, die armenische Bankierfamilie Serpos und die Tätigkeit griechischer Kaufleute in Izmir. Das Teilgebiet Sozialgesehichte ist durch die Ar¬

beiten über Gerichtsprotokolle von Hama als Quelle zum Alltag dieser Stadt im Spätmittelalter, die Hinterlassenschaftsprotokolle als Quelle zur Sozialgesehichte von Damaskus im 17. Jh., Stiftungsurkunden aus dem Damaskus des 19. Jh.s sowie Gebrauchsgegenstände als Quelle zur osmanischen Sozialgesehichte vertreten.

Schließlich hat der Herausgeber drei Aufsätze zum Thema Urbanismus in den

Sammelband aufgenommen, von denen einer die Fragen der europäischen Ein¬

flüsse auf die Stadtplanung Istanbuls in den Jahren 1839-1871 behandelt, der andere die alten Stadtkarten Istanbuls kommendert und miteinander vergleicht, während der dritte einen Streifzug durch osmanische Friedhöfe macht. Darüber hinaus findet der Leser (S. 191-203) eine Bibliographie, die sich auf den gesamten Band bezieht.

M.A.

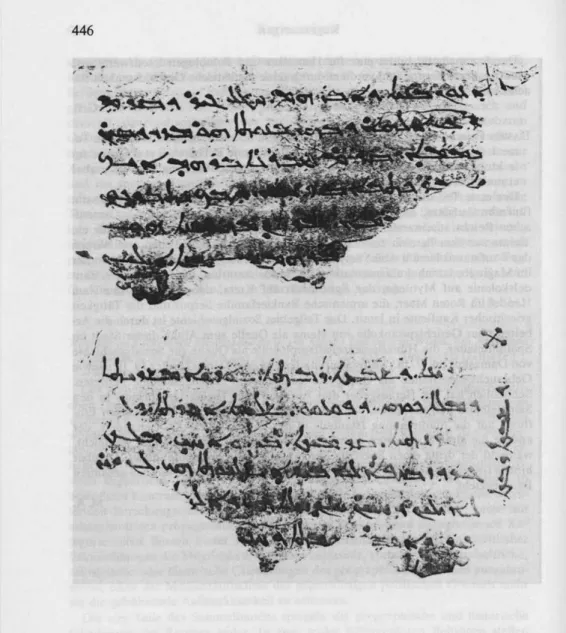

446

Abbildung des von Wassilios Klein und Jürgen Tubach bearbeiteten Fragments in ZDMG 1994/1, S. 1 ff. Oben: recto; unten: verso.

30 JAHRE

HELMUTH von GLASENAPP-STIFTUNG

1964-1994 Eine Übersicht^

Am 21. April 1964 wurde eine von Professor Dr. Helmuth von Glasenapp testa¬

mentarisch verfügte^ Sdftung ins Leben gerufen, nachdem Glasenapp am 25. Juni 1963 im 72. Lebensjahr infolge eines Verkehrsunfalls in Tübingen verstorben war.

Helmuth von Glasenapp, zur Zeit seines Todes seit vier Jahren emeriderter Professor der Indologie und Vergleichenden Religionswissenschaft an der Univer¬

sität Tübingen^, wurde am 08. Sept. 1891 als Sohn des späteren Vizepräsidenten der Reichsbank, Otto Max von Glasenapp, in Berlin geboren".

Nach dem Studium^ der Indologie und Philosophie von 1910-1914 unter Ri¬

chard Garbe, Richard Simon, Heinrich Lüders und Hermann Jacobi in Tübingen, München, Berlin und Bonn promovierte er 1914 zum Dr.phil. in Bonn. Der Titel seiner Dissertation lautet: Die Lehre vom Karma in der Philosophie der Jains^. Im Jahre 1918 habiliderte er sich an der Universität Bonn mit einer Arbeit unter dem Titel Madhva's Philosophie des Vishnu-Glaubens^ . Die öffendiche Antrittsvorle¬

sung fand am 13. Mai 1918 statt. Aufgrund der linksrheinischen ICriegswirren im

' Vgl. auch: Rechenschaftsbericht der Helmuth von Glasenapp-Stiftung in

Wiesbaden, 1964-1973. (Nicht veröffendicht.)

2 Vgl. Testament vom 11.07.1962, dessen Vollstrecker Rechtsanwalt Dr. Guk- kes, Tübingen, war, und den Bericht über die Allgemeine Versammlung der DMG am 26. Apr. 1964 in der ZDMG, Bd. 114, S. *2*, *3* und die Anlage 6, S. *9*, *10*.

^ Vgl. die Würdigungen von Paul Thieme im Schwäbischen Tagblatt vom

01.07.1963 und von Wilfried Nolle in der ZDMG, Bd.ll4 (1964), S.1-5.

" Siehe weitere Einzelheiten in seiner Autobiographie: Glasenapp, Helmuth V.: Meine Lebensreise. Menschen, Länder und Dinge, die ich sah. Wiesbaden:

F.A. Brockhaus 1964. 319 S.

5 Vgl. Personalakten des Universitätsarchivs Tübingen 126a/152.

» Glasenapp, Helmuth v. : Die Lehre vom Karma in der Philosophie der Jains.

Leipzig 1915.

' Glasenapp, Helmuth v.: Madhva's Philosophie des Vishnu-Glaubens. Ein Bei¬

trag zur Sektengeschichte des Hinduismus. Bonn u. Leipzig 1923. ix, 119S.

(Geistesströmungen des Ostens. 2.)