Landwirtschaft, Gartenbau und Ernährung

Agrarbericht 2003

Entwicklung der Land- und Ernährungswirtschaft

im Land Brandenburg

Agrarbericht 2003 des Landes Brandenburg

Herausgeber:

Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg (MLUR)

Presse und Öffentlichkeitsarbeit Heinrich - Mann - Allee 103 D - 14473 Potsdam

Telefon: (0049) 0331/866 - 7228 Telefax: (0049) 0331/866 - 7018

E-Mail: pressestelle@mlur.brandenburg.de Internet: http://www.brandenburg.de/land/mlur

Download: http://www.brandenburg.de/land/mlur/l/agb2003.htm

Bearbeitung:

Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft (LVL), Abt. Landwirtschaft und Gartenbau MLUR, Abteilung: Landwirtschaft, Ländlicher Raum

Redaktion:

Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft (LVL), Abt. Landwirtschaft und Gartenbau

Druck:

Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft (LVL), D - 152336 Frankfurt (Oder) Kartendarstellung auf der Grundlage von digitalen Daten der

Landesvermessung mit Genehmigung des Landesumweltamtes Brandenburg

Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2002

Auflage: 1000

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Brandenburg herausgegeben.

Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Vorwort

Alljährlich bietet die Vorstellung des Agrarberichts der Landesregierung eine gute Gelegenheit, sich über Brandenburgs Land- und Ernährungswirtschaft einen aktuellen Überblick zu verschaffen. Der Bericht 2003 bezieht sich in den einzelbetrieblichen Wirtschaftsergebnissen notwendigerweise auf die Daten des landwirtschaftlichen Wirtschaftsjahres 2001/2002 und in den übrigen Daten auf das Kale n- derjahr 2002. Gerade weil in diesem Zeitraum viele Blüten der so genannten new economy zu welken begannen, kann ein Blick auf old economy, zu der die Ernährungswirtschaft und die mit ihr eng ver- bundene Landwirtschaft sicher gezählt wird, nützlich sein.

Dass der Gesamtumsatz der brandenburgischen Ernährungswirtschaft im Vergleich zu 2001 nochmals um 4 Prozent auf 2,5 Milliarden € gesteigert werden konnte, ist im Wesentlichen der ausgezeichneten Arbeit von Brandenburgs Bäuerinnen und Bauern zu verdanken, die auch im Berichtszeitraum 2002 tierische und pflanzliche Rohstoffe in guter Qualität bereitstellten. Erfreulich hat sich im Bereich der Ernährungswirtschaft die Anzahl der Betriebe um 4,7 Prozent und – was keineswegs selbstverständ- lich ist – auch die Zahl der Beschäftigten um 1,6 Prozent erhöht. In der landwirtschaftlichen Produkti- on selbst blieb die Zahl der Beschäftigten annähernd konstant – auch dies ist keine Selbstverständlic h- keit angesichts der Wirtschaftsentwicklung 2002. Wenn ich immer wieder für die Landwirtschaft als wirtschaftliches Rückgrat im ländlichen Raum werbe, dann liegt dies in diesen Zahlen begründet.

Leider sind die Preise landwirtschaftlicher Produkte im Wirtschaftsjahr 2001/2002 insgesamt leicht gesunken. Die positive Entwicklung bei pflanzlichen Produkten konnte den Preisrückgang für tierische Produkte nicht kompensieren. Die Ergebnisse der Testbetriebe sind im Berichtsjahr 2001/2002 ge- kennzeichnet durch hohe Erträge bei den Marktfrüchten und steigende Tierleistungen. Mit Ausnahme von Kartoffeln und Winterraps waren die Erzeugerpreise für Marktfrüchte rückläufig. Während sich die Erzeugerpreise für Rindfleisch auf niedrigem Niveau stabilisierten, waren sie für Milch und Schweinefleisch noch überdurchschnittlich.

Brandenburgs Landesregierung hat ihre Förderung auf den Ausgleich standortspezifischer Nachteile (beispielsweise Bewässerungsrichtlinie, Ausgleichzulage für benachteiligte Gebiete), auf Maßnahmen für den Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz (Tierproduktionsrichtlinie, Kulturlandschaftspro- gramm) und auf die Vermarktung regionaler Agrarprodukte (pro agro) konzentriert. Diese Investitio- nen haben den Landwirten geholfen, sich unter schwieriger werdenden Markt- und Haushaltsbedin- gungen zu behaupten. Sie sind gut angelegtes Geld.

Die Entwicklung der Einnahmen der öffentlichen Haushalte in Bund und Land stellen uns vor die Aufgabe, diese als richtig und wichtig erkannten Unterstützungen unter dem Gesichtspunkt Was kön-

nen wir uns noch leisten? auf den Prüfstand zu stellen. Der hier vorgelegte Agrarbericht ist Teil dieserDebatte. Er unterstreicht, dass eigene Wirtschaftskraft durch öffentliche Förderung ergänzt werden muss, um ländliche Räume lebenswert zu erhalten, Einnahmen zu erzielen und unsere hohen Anforde- rungen an eine nachhaltige Nutzung der benachteiligten ländlichen Räume Brandenburgs zu sichern.

Wolfgang Birthler

Minister für Landwirtschaft,

Umweltschutz und Raumordnung

Inhaltsverzeichnis

Seite

Kurzfassung IV

1

Die ländlichen Räume und ihre Entwicklung 1

1.1 Gebietskulisse 1

1.2 Räumliche Strukturen und Trends 5

2 Agrarpolitische Ziele, Förderung und übergreifende Maßnahmen 9

2.1 Agrarpolitische Ziele 9

2.2 Förder- und Strukturpolitik 9

2.2.1 Gesamtübersicht über staatliche Förderleistungen und gesetzliche Beihilfen

9

2.2.2 Fördermaßnahmen

11

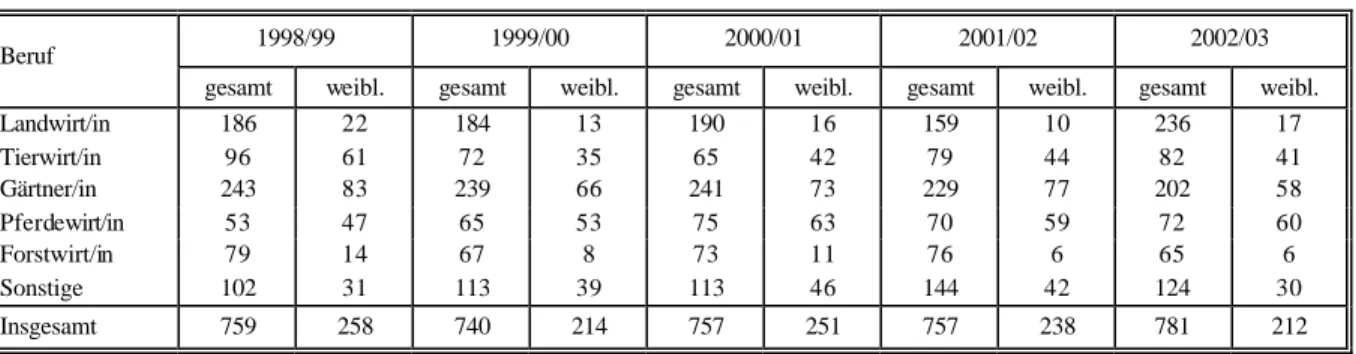

2.3 Ausbildung und Weiterbildung 17

2.3.1 Ausbildung

17

2.3.2 Berufliche Weiterbildung

19

2.4 Förderung der Frauen und Jugend im ländlichen Raum 20

2.5 Agrarforschung 21

2.6 Internationale Zusammenarbeit im Agrarbereich 25

3 Landwirtschaft 26

3.1 Unternehmensstruktur und Arbeitskräfte 26

3.2 Wirtschaftliche Entwicklung 27

3.2.1 Preis - und Kostenentwicklung

27

3.2.2 Einzelbetriebliche Wirtschaftsergebnisse

28

3.3 Pflanzenproduktion 38

3.3.1 Flächennutzung

38

3.3.2 Erzeugung und Marktentwicklung einzelner Kulturen

41

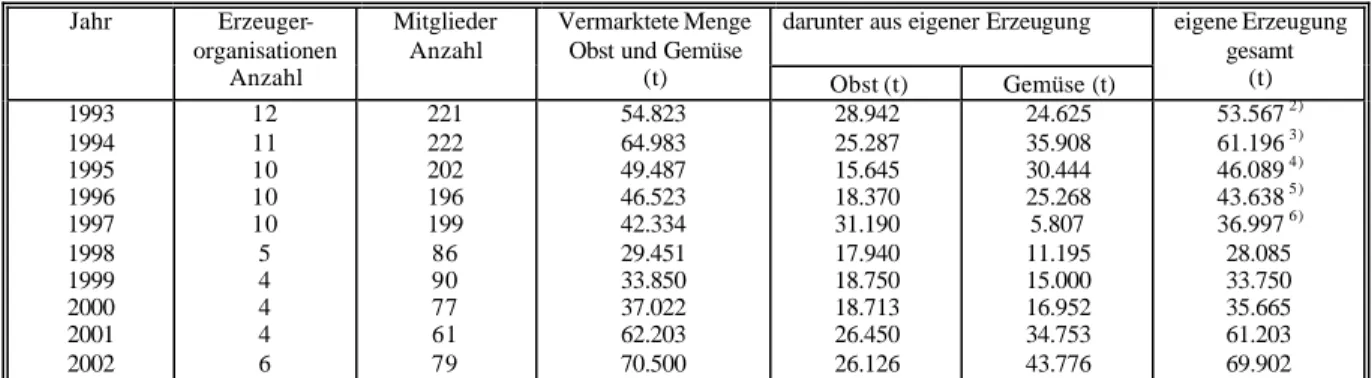

3.4 Gartenbau 47

3.4.1 Anbauflächen

47

3.4.2 Erzeugung und Marktentwicklung

48

3.4.3 Dienstleistungen, Organisationen und Veranstaltungen

49

3.5 Tierproduktion 49

3.5.1 Rahmenbedingungen, Struktur und Entwicklung der Viehbestände

49

3.5.2 Erzeugung und Marktentwicklung

50

3.6 Landwirtschaft und Umwelt 56

3.6.1 Agrarumweltmaßnahmen

56

3.6.2 Ökologischer Landbau

57

3.6.3 Düngung

59

3.6.4 Pflanzenschutz

62

3.6.5 Gewässer- und Immissionsschutz

63

4 Jagdwesen 64

5 Ernährungswirtschaft 68

5.1 Entwicklung der Ernährungswirtschaft 68

5.2 Absatzförderung 69

Anhang

Alle Tabellen und Darstellungen dieses Berichtes basieren - soweit keine anderen Quellen angegeben sind - auf im Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung vorhandenen Informationen.

Abkürzungen

AbfKlärV - Klärschlammverordnung

AEP - Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung

AF - Ackerfläche

AFP - Agrarinvestitionsförderprogramm

AK - Vollarbeitskraft

AKE - Arbeitskraft-Einheit

ATB - Institut für Agrarforschung Potsdam-Bornim B.B.L. - Berlin-Brandenburgische Landjugend

BHLG - Stiftung Brandenburgisches Haupt- und Landesgestüt

BBiG - Berufsbildungsgesetz

BLAk - Brandenburgische Landwirtschaftsakademie

BLV - Brandenburger Landfrauenverband

BMVEL - Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft

BSE - Bovine Spongiforme Enzephalopathie

BSSB - Brandenburgische Schweineleistungskontrolle und Spezialberatung BVVG - Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft

EAGFL - Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft e.G. - Eingetragene Genossenschaft

ELR - Richtlinie zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes

ESF - Europäischer Sozialfonds

Ew - Einwohner

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EZG - Erzeugergemeinschaft

FFH - Flora-Fauna-Habitat

FIAF - Finanzinstrument für die Ausrichtung Fischerei

FIB - Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften Finsterwalde FlurbG - Flurbereinigungsgesetz

GAK - Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

GbR - Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes

GL - Grünland

GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GfP - Gute fachliche Praxis

GV - Großvieheinheit

IBF - Institut für Binnenfischerei Potsdam

IGZ - Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt IGV - Institut für Getreideverarbeitung Potsdam-Rehbrücke

IFN - Institut für Fortpflanzung landwirtschaftlicher Nutztiere Schönow InVeKos - Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem

IVU - Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung

KS - Klärschlamm

KULAP - Kulturlandschaftsprogramm

LAGF - Lehranstalt für Gartenbau und Floristik Großbeeren

LBb - Richtlinie zur Förderung der Berufsbildung im ländlichen Raum

LBG - Landbaugebiet

LDS - Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik LIB - Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf

LVA - Lehr- und Versuchsanstalt

LVAT - Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung Ruhlsdorf/Groß Kreutz LVL - Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft ab 1.1.2002

LF - landwirtschaftlich genutzte Fläche LwAnpG - Landwirtschaftsanpassungsgesetz

MI - Ministerium des Innern des Landes Brandenburg

MKS - Maul- und Klauenseuche

MLUA - Milchwirtschaftliche Lehr- und Untersuchungsanstalt Oranienburg

MLUR - Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg NABU - Naturschutzbund Deutschland

PflSchG - Pflanzenschutzgesetz PSM - Pflanzenschutzmittel

QS - Qualitätssiegel

RBA - Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich

SG - Schlachtgewicht

SPA - Vogelschutzgebiete

TS - Trockensubstanz

UVP - Umweltverträglichkeitsprüfung

USP - Programm der Umstrukturierung landwirtschaftlicher Unternehmen in der Rechtsform juristischer Perso- nen und Personengesellschaften

VO EWG - Verordnung Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

VPT - Institut für Veterinärpharmakologie und Toxikologie Bernau

WMP - Programm der Wiedereinrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe im Haupterwerb ZALF - Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung

Kurzfassung

Die ländlichen Räume und ihre Entwicklung

• Brandenburg ist mit einer Bevölkerungsdichte von 88 Einwohnern/km2 nach Mecklenburg-Vorpommern das am dünnsten besiedelte Flächenland der Bundesrepublik und gilt mit Ausnahme der größeren Städte bzw.

Zentren sowie Teilen des südbrandenburg ischen Raumes als weiträumig ländlich geprägt.

• Im engeren Verflechtungsraum (Umland von Berlin) erhöhte sich die Bevölkerungszahl von 1990 bis Mitte 2002 um 22 %. Demgegenüber haben im äußeren Entwicklungsraum eine konstant negative Bevölkerungs- entwicklung und ein steigender negativer Wanderungssaldo zu einem weiteren Bevölkerungsrückgang ge- führt und ein anhaltendes Sinken der Bevölkerungsdichte bedingt (1990: 72 Ew./km2; 2001: 65,5 Ew./km2).

• Im Laufe des Jahres 2002 verringerte sich die Zahl der Gemeinden durch freiwillige Zusammenschlüsse und Eingliederungen im äußeren Entwicklungsraum um 193 bzw. 22 %. Der Bevölkerungsanteil in den Kleinst- gemeinden unter 500 Einwohner sank auf 5,0 %, der Flächenanteil auf 16 %.

• Die Erwerbstätigkeit in der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei bezogen auf je 1000 Einwohner hat sich in Brandenburg seit 1991 von 46 auf 18 in 2001 verringert. Trotzdem hat Brandenburg neben Meck- lenburg-Vorpommern im nationalen Vergleich weiterhin die höchsten Erwerbstätigenanteile im Agrarsektor.

• Die rückläufige Bevölkerungsentwicklung bei gleichzeitigem Trend zur Überalterung wird zur Sicherung und zum Erhalt der ländlichen Räume als Lebens- und Arbeitsräume vielfältige Anpassungsstrategien erfor- dern.

Ziele und Maßnahmen der Agra rpolitik

Förder- und Strukturpolitik

• Die Zuwendungen für den Agrarsektor beliefen sich im Jahr 2002 auf ein Gesamtvolumen von rund 584,2 Mill. €. Diese um 7,3 Mill. € gegenüber dem Vorjahr erhöhten Haushaltsmittel wurden zu ca. 79 % von der EU, zu 13 % vom Bund und zu 8 % vom Land bereitgestellt.

• Der Hauptanteil (55 %) wurde für Preisausgleichszahlungen im Rahmen der gemeinsamen Marktordnungen der EU (Tier- und Pflanzenprämien) ausgereicht.

• Zur Förderung der Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft im Rahmen der GAK sind 181 Mill. € und au- ßerhalb der GAK 82,5 Mill. € verausgabt worden.

• Investive Maßnahmen in landwirtschaftlichen Unternehmen wurden mit insgesamt 21,3 Mill. € unterstützt, davon sind im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramms 6,4 Mill. € in Form von Zuschüssen und Zinsverbilligungen ausgereicht worden. Mit der Förderung

− der Wiedereinrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe im Haupterwerb (WMP) mit 3,4 Mill. € und

− der Umstrukturierung landwirtschaftlicher Unternehmen in der Rechtsform juristischer Personen und Personengesellschaften (USP) mit 11,5 Mill. €

wurden überwiegend noch bestehende Verpflichtungen aus den bis 1999 geltenden Förderprogrammen er- füllt.

• Die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete betrug im Jahr 2002 25,4 Mill. €.

• Investive Maßnahmen zur Bewässerung wurden im Jahr 2002 mit 1,2 Mill. € für ein Investitionsvolumen von 4,39 Mill. € gefördert.

• Für ein Gesamtinvestitionsvolumen von 11,8 Mill. € konnten innerhalb des Gartenbauförderprogramms Fördermittel in Höhe von 3,9 Mill. € ausgereicht werden.

• Für Investitionen in umweltschonende und tiergerechte Verfahren der Tierproduktion wurden 2002 Förder- mittel in Höhe von 8,9 Mill. € zur Realisierung eines Gesamtinvestitionsvolumens von insgesamt 21,9 Mill.

€ bewilligt.

• In Umsetzung des Entwicklungsplanes für den ländlichen Raum wurden für Art. 16- und Agrarumweltmaß- nahmen sowie zur Förderung der spreewaldtypischen Bewirtschaftungsweisen insgesamt rd. 36 Mill. € aus- gezahlt, darunter 25,7 Mill. € im Rahmen der GAK.

• Für die Marktstrukturverbesserung und im Rahmen des Marktstrukturgesetzes wurden Investitionsbeihilfen in Höhe von 3,0 Mill. € gewährt.

• Im Bereich der Direktvermarktung wurden in 2002 73 Vorhaben mit 2,4 Mill. € gefördert, wodurch Investi- tionen in Höhe von 7,0 Mill. € ausgelöst und 51 Arbeitsplätze geschaffen wu rden.

• Zuwendungen in Höhe von insgesamt 8,3 Mill. € konnten im Bereich der Forstwirtschaft vorrangig für Waldbaumaßnahmen gewährt werden.

• Anpassungshilfen für ältere Arbeitnehmer kamen in Höhe von 0,4 Mill. € an 490 Personen zur Auszah- lung.

• Zur Förderung der Leistungsprüfung in der tierischen Erzeugung wurden Zuschüsse in Höhe von 1,7 Mill. € bereitgestellt. Der Kontrollring für Mastschweine, Ferkel und Jungmasthammel beim BSSB e.V. erhielt Zuwendungen in Höhe von 0,3 Mill. €.

• Für die Flurbereinigung wurden Zuwendungen in Höhe von 12,2 Mill. € ausgegeben; für Ingenieurleistun- gen, für Vermessung und Planung sowie Kosten für geeignete Stellen (§§ 99 Abs. 2 FlurbG, 53 Abs. 4 LwAnpG) wurden 7,9 Mill. € eingesetzt. Bis November 2002 waren 74 Flurneuordnungs- /Flurbereinigungsverfahren mit einer Fläche von insgesamt 146.464 ha anhängig.

• Für die Dorferneuerung standen 34,0 Mill. € für 1.100 Maßnahmen vorrangig zur Verbesserung der Ortges- taltung, der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse sowie zur Erhaltung oder Umwidmung ehemals landwirt- schaftlich genutzter Bausubstanz zur Verfügung.

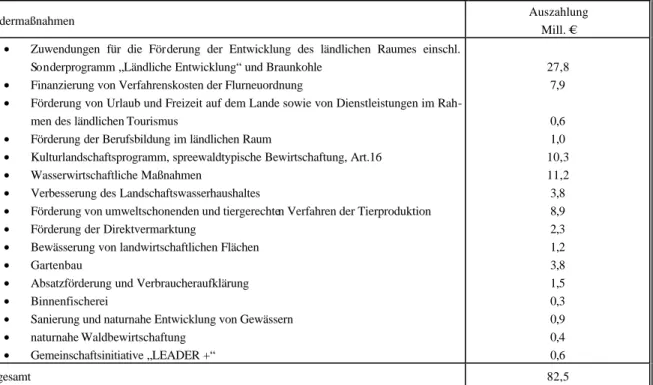

• Über die Richtlinie zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes (ELR) kamen einschließlich Sonderprogramm Mittel in Höhe von 27,8 Mill. € zum Einsatz.

• Die Förderung kulturbautechnischer Maßnahmen und des landwirtschaftlichen Wegebaus belief sich auf insgesamt 20 Mill. €.

• Für die weitere Entwicklung des ländlichen Tourismus wurden 0,6 Mill. € Fördermittel bereitgestellt.

• Fördermittel zur Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung (AEP) standen in Höhe von 1,2 Mill. € zur Verfü- gung.

• Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, vornehmlich zur Deichsanierung im Rahmen des Deichbaupro- gramms, dienten insgesamt 27,9 Mill. € Fördermittel.

• Im Jahr 2002 wurden zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes und für die Sanie- rung naturnaher Gewässer 4,7 Mill. € ausgezahlt.

• Für die Förderung der Vermarktung von Produkten der brandenburgischen Agrar-, Forst- und Ernährungs- wirtschaft sowie für die Qualitätsprogramme des Verbandes pro agro standen 1,2 Mill. € an Fördermitteln zur Verfügung.

•

Die Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative LEADER+ wurde im Jahre 2002 mit 0,6 Mill. an ausgezahlten Mitteln begonnen.Übergreifende Aufgaben

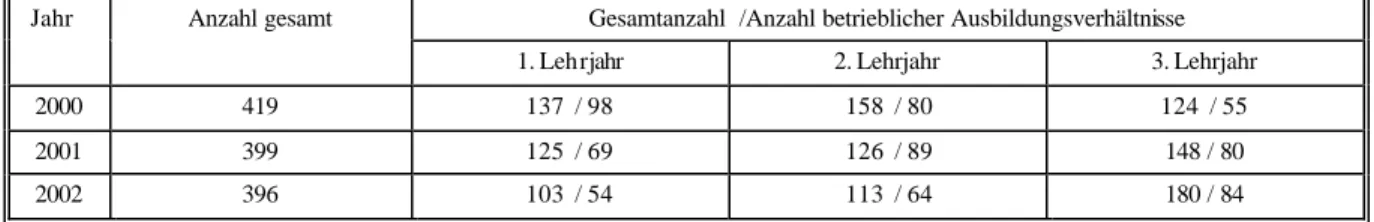

• Die Zahl der Auszubildenden in den „Grünen Berufen“ im 1. Ausbildungsjahr ist mit 781 leicht gestiegen.

• Berufliche Weiterbildung für Führungskräfte landwirtschaftlicher Unternehmen und Agrarberater fand in Form von Seminaren bzw. Workshops (46) bei der „Brandenburgischen Landwirtschaftsakademie“ statt.

Darüber hinaus wurden 236 Bildungsmaßnahmen mit 4.800 Teilnehmern (dar. 34 % Frauen) im Rahmen der

„Richtlinie zur Förderung der Berufsbildung im ländlichen Raum“ für Beschäftigte landwirtschaftlicher Un- ternehmen mit rd.1,1 Mill. € gefördert.

• Dem Brandenburger Landfrauenverband stellte das MLUR 25.000 €, insbesondere für die Koordinierung und Anleitung der ehrenamtlichen Tätigkeit, zur Verfügung. Darüber hinaus wurden im Jahr 2002 verschie- dene für Frauen bestimmte, arbeitsmarktpolitische und qualifizierende Projekte fortgeführt.

Die Arbeit der Berlin-Brandenburgischen Landjugend wurde mit Fördermitteln in Höhe von 78.145 € unter- stützt.

• Außeruniversitäre Agrarforschung erfolgt in 11 Einrichtungen und wird durch das Land gefördert.

• Die internationale Zusammenarbeit des MLUR konzentrierte sich auch im Jahr 2002 auf die mittel- und osteuropäischen Staaten, insbesondere auf die künftigen EU -Beitrittsländer Polen, Lettland, und Ungarn.

Landwirtschaft

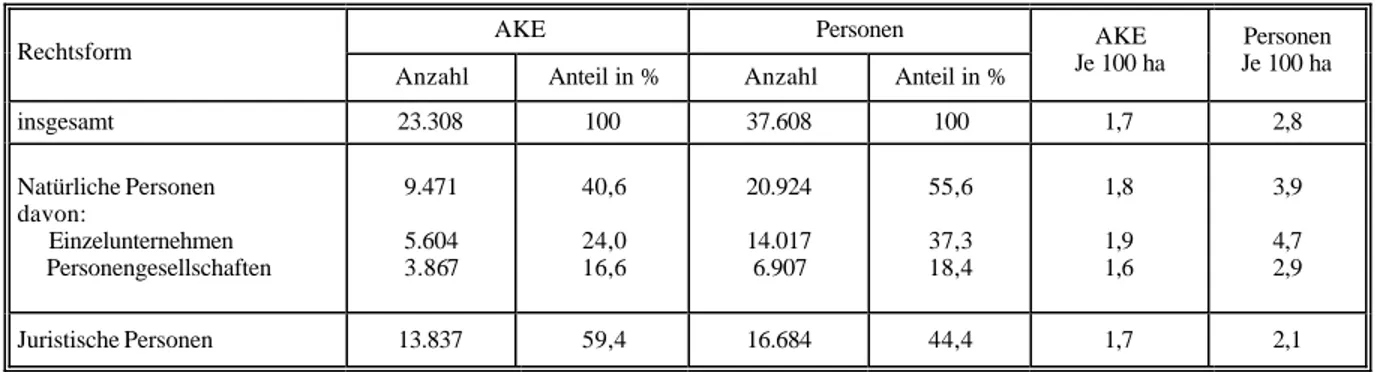

Unternehmensstruktur und Arbeitskräfte

• Die im Jahr 2002 turnusmäßig als repräsentatives Verfahren durchgeführte Bodennutzungshaupterhebung lässt keine detaillierten Angaben zur Unternehmensstruktur nach Betriebsgröße und Rechtsform sowie zur Arbeitskräftestruktur zu, so dass die entsprechenden Aufgaben aus 2001 zitiert werden.

Wirtschaftliche Entwicklung

• Im Wirtschaftsjahr 2001/2002 sind die Preise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt um 0,5 % leicht ge- sunken. Die positive Entwicklung bei pflanzlichen Produkten konnte die geringeren Preise für tierische Pro- dukte nicht kompensieren.

• Die Einkaufspreise für Betriebsmittel erfuhren im Wirtschaftsjahr 2001/02 ebenfalls nur geringe Verände- rungen, so dass die Austauschrelation einen leicht negativen Wert annimmt.

• Die Ergebnisse der Testbetriebe des Berichtsjahres 2001/2002 sind gekennzeichnet durch hohe Erträge bei den Marktfrüchten und steigende Tierleistungen. Mit Ausnahme von Kartoffeln und Winterraps sanken die Erzeugerpreise für Marktfrüchte. Während sich die Preise für Rindfleisch auf niedrigem Niveau stabilisie r- ten, waren sie für Milch und Schwe inefleisch noch überdurchschnittlich hoch.

• Einzelunternehmen im Haupterwerb erzielten im Wirtschaftsjahr 2001/2002 einen durchschnittliches ordentliches Ergebnis von 38.183 € bzw. 186 € je ha LF. Gemessen am ordentlichen Ergebnis zzgl.

Personalaufwand je Arbeitskraft schnitten die Ackerbaubetriebe mit 22.262 € je AK am besten ab, während die Futterbaubetriebe das höchste ordentliche Ergebnis je Flächeneinheit ( 254 €/ha) erzielten.

• Personengesellschaften erreichten im Wirtschaftsjahr 2001/2001 mit 69.352 € ein ordentliches Ergebnis je Betrieb (190 € je ha), das über dem Vorjahresniveau liegt.

• Die Unternehmen juristischer Personen erwirtschafteten im Durchschnitt ein ordentliches Ergebnis von 3 € je ha LF bzw. 4.373 je Unternehmen. Bezogen auf das ordentliche Ergebnis zzgl. Personalaufwand je Ar- beitskraft konnte im Verlauf der vergangenen vier Wirtschaftsjahre das beste, im Vergleich zu den Einze lunternehmen und Personengesellschaften gleichzeitig das höchste Ergebnis erzielt werden. Mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 36.594 € je Betrieb waren die Futterbaubetriebe den Ackerbau- und Ve r- bundbetrieben überlegen, was jedoch angesichts der geringen Stichprobe nicht verallgemeinerbar ist.

• Bei ökologisch wirtschaftenden Unternehmen war das ordentliche Ergebnis mit 39.379 € je Betrieb geringer als im Vorjahr. Das bessere Ergebnis ökologisch wirtschaftender gegenüber konventionellen Ackerbaube- trieben resultiert hauptsächlich aus den höheren Prämienzahlungen.

Pflanzenproduktion

• Die landwirtschaftlich genutzte Fläche belief sich im Jahr 2002 auf 1,339 Mill. ha. Der Ackerflächenanteil lag bei 77,5 %, rund 22,1 % der LF sind Grünlandflächen.

• Die landwirtschaftlichen Unternehmen wirtschaften weitgehend auf der Basis von Flächenpacht. Der Anteil an Eigentumsflächen ist im Landesdurchschnitt auf 8,4 % gestiegen.

• 243.586 ha landwirtschaftliche Nutzfläche werden von der BVVG verwaltet. Diese Flächen sind überwie- gend langfristig an ortsansässige Wiedereinrichter und juristische Personen verpachtet.

• Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich die Getreideanbaufläche geringfügig auf 54,4 %, die Anbaufläche für Ölfrüchte nahm insgesamt zu (+7,5 %), während sich der Flächenrückgang im Feldfutterbau weiter fort- setzt (-9,4 %)

• Der Anteil der Stilllegungsfläche stieg gegenüber dem Vorjahr auf 12 % der Ackerfläche.

• Die zugewiesene Basisfläche von 889.600 ha wurde im Jahr 2002 mit 957.895 ha in Anspruch genommen.

• Die Getreideerträge lagen im Kalenderjahr 2002 mit durchschnittlich 48,2 dt/ha etwa 9,8 dt (- 17 %) unter dem Vorjahresertrag. Bei Wintergetreide lagen die Erträge ca. 8 bis 26 % unter dem Vorjahresniveau. Mit insgesamt 2,7 Mill. Tonnen wurde ca. 18 % weniger Getreide geerntet als im Vorjahr.

• Mit insgesamt 291.564 t reduzierte sich das Gesamtaufkommen an Winterraps aufgrund von Ertragseinbu- ßen gegenüber dem Vorjahr um ca. 10 %.

• Der Hülsenfruchtanbau belief sich auf insgesamt 43.462 ha, das sind 2,3 % mehr als im Vorjahr. Hierzu trug ausschließlich der Flächenzuwachs im Lupineanbau, während der Anbau von Futtererbsen und Ackerbohnen rückläufig war.

• Mit einem Anbauumfang von 11.546 ha ging der Kartoffelanbau im Jahr 2001 erneut zurück (-720 ha), die Erträge lagen um ca. 4 % unter dem Vorjahresniveau. Die Zuckerrübenanbaufläche nahm zu (+850 ha), die Erträge waren auch 2002 überdurchschnit tlich.

• Silomais ist mit 85.500 ha Flächenumfang weiterhin das dominierende Feldfutter.

• Der Anbau nachwachsender Rohstoffe ist gegenüber dem Vorjahr um 3,6 % auf insgesamt 45.342 ha ge- stiegen.

• Die Vermehrungsfläche für die Produktion von Saat- und Pflanzgut verringerte sich um 3 % auf insgesamt 19.146 ha.

• Die gartenbaulich genutzte Fläche hat gegenüber dem Vorjahr um rund 5,1 % zugenommen und beträgt 11.458 ha. Flächenausdehnungen erfuhren wiederum insbesondere der Spargel- und Zierpflanzenanbau.

• Das Aufkommen an Frischgemüse wurde gegenüber 2001 um 2,7 auf 114,5 kt gesteigert. Das Obstaufko m- men (Marktobstanbau) lag mit 37 kt deutlich unter dem Vorjahresniveau (-16 %).

Tierproduktion

• Der Rinderbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,9 % auf insgesamt 613.000 Tiere verringert. Auf Grund steigender Leistungen und begrenzt verfügbarer Milchlieferrechte sank die Zahl der Milchkühe noch- mals um 2 %. Aufgrund veränderter Fördermodalitäten trat eine überdurchschnittliche Bestandsverminde- rung bei Mutterkühen (-4,6 %) auf.

• Der Schweinebestand ist gegenüber dem Vorjahr um 5 % angestiegen, wobei auch beim Zuchtsauenbes tand wesentliche Zuwächse (+8,6 %) registriert wurden.

• In der Schafhaltung hat sich der Bestand um 4,6 % reduziert und beläuft sich nunmehr auf 149.320 Tiere.

• Der Pferdebestand umfasst 28.500 Tiere.

• Die durchschnittliche Milchleistung pro Kuh und Jahr stieg um 2,4 % auf 7.796 kg.

• Im Rahmen der neuen Milchquotenregelung fanden seit April 2000 acht Börsentermine statt. Insgesamt wurden dabei knapp 14,1 Mill. kg Milch gehandelt.

• Das Rindfleischaufkommen ist in 2002 geringfügig gesunken. Der Erzeugerpre is (1,86 €/kg) stabilisierte sich auf niedrigem Niveau.

• Die Ferkelerzeugung verzeichnet mit 20,3 abgesetzten Ferkeln je Sau und Jahr (+0,6 Stück) einen signifikan- ten Leistungsanstieg. Demgegenüber stagniert die Leistungsentwicklung der Schweinemast.

• Sowohl die Erzeugung von Lebendvieh - Schwein (+5 %) als auch die Schweinefleischerzeugung (Schlach- tungen in meldepflichtigen Schlachthöfen) in Brandenburg (+0,8 %) sind gestiegen.

• Die Schaffleischerzeugung hat sich um 10,3 % auf 2.062 t SG wesentlich verrin gert.

• Die Schlachtgeflügelerzeugung erreichte bei einem Wachstum von 11 % mit 68,6 kt einen neuen Höchst- stand.

• In den Legehennenhaltungsbetrieben wurden 778 Mill. Eier erzeugt, was gegenüber dem Vorjahr einer Ve r- minderung um 2 % entspricht.

• Die Kaninchenfleischerzeugung wurde gegenüber dem Vorjahr gesteigert und belief sich auf insgesamt 108 t.

• Mit 1.040 t entspricht die Erzeugung von Bienenhonig dem Vorjahresniveau.

• Das gesamte Speisefischaufkommen von 1.990 t stellt gegenüber dem Jahr 2001 eine Ve rringerung um 5 % dar. In der Seen- und Flussfischerei beträgt das geschätzte Aufkommen an Speisefischen 520 t, wobei der Aalertrag mit 150 t leicht erhöht werden konnte.

Landwirtschaft und Umwelt

• Über die gute fachliche Praxis hinausgehende Agrarumweltmaßnahmen wurden im Wirtschaftsjahr 2001/02 im Rahmen der Kulturlandschaftsprogramme (KULAP alt und KULAP 2000) sowie der Artikel 16- Richtlinie auf 239.247 ha LF angewandt. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich der finanzielle Fö r- derumfang auf 88 %.

• Die Zahl der Betriebe des ökologischen Landbaus und die von ihnen bewirtschaftete Fläche hat weiter zu- genommen. Insgesamt wurden ca. 111.170 ha LF von 626 Unternehmen nach den Richtlinien des ökologi- schen Landbaus bewirtschaftet. Mit einem Flächenanteil von ca. 8,3 % der landwirtschaftlich genutzten Flä- che liegt Brandenburg nach wie vor weit über dem Durchschnitt Deutschlands.

• Der Einsatz mineralischer Düngemittel liegt im bundesdeutschen Vergleich auf niedrigem Niveau, das zu- mindest gehalten bzw. ausgebaut werden sollte. Mit der Erhöhung des Kalkeinsatzes wird der Versauerung von sandigen Standorten entgegengewirkt.

Jagdwesen

• Brandenburg verfügt über 3.354 Jagdbezirke unterschiedlicher Eigentumsformen mit einem Flächenumfang von rd. 2,7 Mill. Hektar.

• Im Jagdjahr 2001/02 wurde die Jagd von insgesamt 16.500 Jägern (einschließlich Jagdgäste) ausgeübt.

• Die Jahresstrecke weist bei fast allen Wildarten im Vergleich zum Vorjahr eine positive Bilanz auf.

• Die Summe aller durch Schalenwild in der Landwirtschaft verursachten und gemeldeten Schäden beträgt im Jagdjahr 2001/02 insgesamt 462.751 €.

Ernährungswirtschaft

• Der Gesamtumsatz der brandenburgischen Ernährungswirtschaft konnte im Vergleich zum Vorjahr um rund 4 % auf 2,5 Mrd. € gesteigert werden.

• Sowohl die Anzahl Betriebe (+4,7 %) als auch die Beschäftigtenzahl (+1,6 %) haben sich in 2002 erhöht.

• Kennzeichnend für die Branchenstruktur der Ernährungswirtschaft Brandenburgs ist die Verarbeitung land- wirtschaftlicher Rohstoffe aus der Region und die Dominanz der Branchen Schlachtung/Fleisch- verarbeitung und Molkereien/Käsereien.

• Wesentliche Umsatzsteigerungen konnten in der Futtermittelbranche (+21,7 %) erzielt we rden.

• Ein Schwerpunkt der Arbeit von „pro agro“ e.V. ist die Stärkung des Vertrauens der Verbraucher in die Qualität und Sicherheit regionaler Erzeugnisse. Bis Ende 2002 wurden an insgesamt 253 Unternehmen Qua- litätszertifikate vergeben. Das entspricht einem Prüfpotenzial von ca. 3.500 t Qualitätsrindfleisch und ca.

15.000 t Qualitätsschweinefleisch.

1.1 Gebietskulisse

Ländliche Räume

Brandenburg ist mit einer Bevölkerungsdichte von 88 Einwohnern je km2 nach Mecklenburg-Vorpommern (76 Ew./km2) das am dünnsten besiedelte Flächenland der Bundesrepublik Deuts chland und gilt als weiträumig ländlich geprägt.

Nur im Berliner Umland weist der direkt an Berlin angrenzende Raum eine überdurchschnittliche Ve rdichtung auf, aber auch hier gibt es weiter von Berlin entfernt liegende Teilräume, die als ländlich charakterisiert werden können. Von der ansonsten flächendeckenden ländlichen Prägung des äußeren Entwicklungsraumes weichen nur punktuell die größe- ren Städte bzw. Zentren und in Teilen der südbrandenburgische Raum ab.

Im gemeinsamen Planungsraum Berlin/Brandenburg sind die langfristigen Zukunftsaufgaben der Raumplanung wei- terhin der Ausgleich zwischen Kernraum mit Berlin und Peripherie des Landes sowie die Ordnung im inneren und die Entwicklung im äußeren Bereich. Planerisch werden hierzu der engere Verflechtungsraum, bestehend aus der Metropo- le Berlin und ihrem in Brandenburg gelegenen Umland, sowie der äußere Entwicklungsraum unterschieden. Die erheb- lichen strukturellen Unterschiede dieser beiden Teilräume haben sich im Verlauf der Entwicklung nach 1990 insbeson- dere in siedlungsstruktureller Hinsicht noch verstärkt.

Hauptsächlich durch die Zuwanderung aus Berlin ins Umland (per Saldo von 1991 bis 2001 etwa 164.000 Personen) hat sich die Bevölkerungszahl im Brandenburger Teil des engeren Verflechtungsraumes von 1990 bis Mitte 2002 um gut 22% erhöht. Die Bevölkerungsdichte hat sich bis 2001 mit ca. 215 Ew./km2 (1990 erst 175 Ew./km²) bereits deutlich der durchschnittlichen Bevölkerungsdichte Deutschlands (231 Ew./km2) angenähert.

Demgegenüber haben im äußeren Entwicklungsraum eine konstant negative natürliche Bevölkerungsentwicklung und ein steigender negativer Wanderungssaldo zu einem weiteren Bevölkerungsrückgang geführt und ein anhaltendes Sinken der Bevölkerungsdichte bedingt (1990: 72 Ew./km2; 2001: 65,5 Ew./km2). Der Bevölkerungsrückgang belief sich in den Jahren 1998-2001 auf ca. 79.000 (gut 4,5 %) und wird mittlerweile zu gut zwei Dritteln durch den Wanderungs- saldo b estimmt.

Ländliche Gebiete bzw. Räume werden international und national unterschiedlich definiert. Während im europäischen Kontext Kriterien der Bevölkerungsdichte im Vordergrund stehen, wird in der Bundesrepublik stärker von einer sied- lungsstrukturellen Gebietstypisierung unter Heranziehung von Verdichtungs- und Zentralitätsmerkmalen ausgegan- gen. Ländliche Räume als raumordnerische Kategorie unter Einschluss der kleinen Städte werden hierbei in einem groben Raster nach ihren jeweiligen Entwicklungschancen unterschieden (s. Abb. Typen ländlicher Räume).

Im Ergebnis interregionaler Vergleiche stellt das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung im Raumordnungsbe- richt 2000 fest, dass sich heute die ländlichen Räume in Deutschland durch eine große strukturelle Vielfalt auszeichnen und identifiziert lediglich diejenigen ländlichen Gebiete als eindeutig benachteiligt, in denen Wirtschaftsstruktur- schwäche und periphere Lage zusammentreffen. Die letztgenannte Einschätzung trifft überwiegend auf die ländlichen Räume Brandenburgs, insbesondere im äußeren Entwicklungsraum zu.

Vor diesem Hintergrund kommt dem Auftrag des Landesentwicklungsprogramms, die ländlichen Räume – u.a. durch Schaffung dauerhafter Erwerbsgrundlagen für die ländliche Bevölkerung im Rahmen einer integrierten ländlichen Ent- wicklung - in ihren Funktionen als Wirtschafts-, Natur- und Sozialraum dauerhaft zu sichern und zu entwickeln, eine besondere Bedeutung zu.

Quelle: Raumordnungsbericht 2000, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

Kommunalstrukturreform

Das Land Brandenburg befindet sich derzeit im Prozess einer umfassenden Kommunalreform. Ziel ist u.a. die Stärkung der kommunalen Leistungskraft und die Überwindung der extrem kleinteiligen Gemeindestruktur. Das Leitbild der Ge- meindegebietsreformgesetze sieht für den engeren Verflechtungsraum und bei zentralörtlich dominierten Strukturen die Bildung amtsfreier Gemeinden vor. Im äußeren Entwicklungsraum bleiben wegen der dünnen Besiedlung und fehlender Zentralorte insgesamt 54 Ämter mit durchschnittlich je fünf amtsangehörigen Gemeinden, die mehr als 500 Einwohner haben, bestehen.

Bereits in der Vergangenheit hat sich die Zahl der Gebietskörperschaften durch Gemeindezusammenschlüsse bzw.

-eingliederungen deutlich reduziert. Während im Land Brandenburg Ende 1992 noch 1.813 Gemeinden existierten, re- duzierte sich deren Zahl vor allem ab dem Jahr 2001 erheblich. Ende 2001 hatte das Land Brandenburg noch 1.092 Ge- meinden, davon im engeren Verflechtungsraum (Brandenburger Teil bzw. Berliner Umland) 212 sowie im äußeren Ent- wicklungsraum 880 Gemeinden.

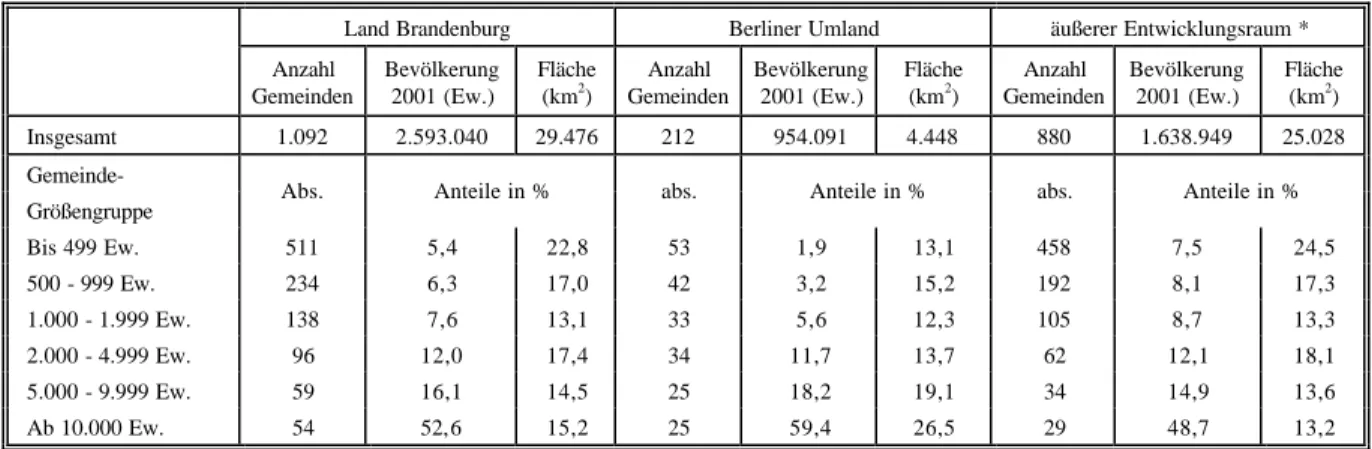

Land Brandenburg Berliner Umland äußerer Entwicklungsraum * Anzahl

Gemeinden

Bevölkerung 2001 (Ew.)

Fläche (km2)

Anzahl Gemeinden

Bevölkerung 2001 (Ew.)

Fläche (km2)

Anzahl Gemeinden

Bevölkerung 2001 (Ew.)

Fläche (km2)

Insgesamt 1.092 2.593.040 29.476 212 954.091 4.448 880 1.638.949 25.028

Gemeinde-

Größengruppe Abs. Anteile in % abs. Anteile in % abs. Anteile in %

Bis 499 Ew. 511 5,4 22,8 53 1,9 13,1 458 7,5 24,5

500 - 999 Ew. 234 6,3 17,0 42 3,2 15,2 192 8,1 17,3

1.000 - 1.999 Ew. 138 7,6 13,1 33 5,6 12,3 105 8,7 13,3

2.000 - 4.999 Ew. 96 12,0 17,4 34 11,7 13,7 62 12,1 18,1

5.000 - 9.999 Ew. 59 16,1 14,5 25 18,2 19,1 34 14,9 13,6

Ab 10.000 Ew. 54 52,6 15,2 25 59,4 26,5 29 48,7 13,2

* einschließlich der ehemals selbständigen Gemeinde Neuendorf des eV (eingegliedert in die Gemeinde Löwenberger Land des äußeren Entwicklungsrau- mes)

Auch nach den Gebietsveränderungen bis zum 31.12.2001 hatten noch mehr als die Hälfte der Gemeinden des äußeren Entwicklungsraums weniger als 500 Einwohner. In diesen Gemeinden lebten jedoch nur 7 % der Einwohner dieses Teilraumes, die Gemeindegebiete nahmen dabei 25 % der Gesamtfläche ein.

Im Laufe des Jahres 2002 veränderte sich die Gebietskulisse der Gemeinden durch freiwillige Zusammenschlüsse und Eingliederungen insbesondere im ländlich geprägten äußeren Entwicklungsraum wiederum erheblich. Die Zahl der Gemeinden verringerte sich dort um 193 bzw. um 22 %. Entsprechend der Leitlinien betraf das insbesondere die Kleinstgemeinden mit weniger als 500 Einwohnern, die Ende 2002 nur noch einen Bevölkerungsanteil von 5 % und einen Flächenanteil von 16 % hatten.

Tabelle 1.2: Veränderung der Gemeindestruktur im äußeren Entwicklungsraum durch Vergleich der Gebiets- stände 31.12.2001 und 31.12.2002

Gemeinden Bevölkerung 2001 Fläche

Gebietsstand

31.12.2001 31.12.2002 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2001 31.12.2002 Gemeinde-

Größengruppe Absolut Anteile in % Anteile in %

Insgesamt 880 687 100 100 100 100

Bis 499 Ew. 458 281 7,5 4,8 24,5 15,6

500 - 999 Ew. 192 173 8,1 7,6 17,3 17,5

1.000 - 1.999 Ew. 105 100 8,7 8,3 13,3 14,1

2.000 - 4.999 Ew. 62 68 12,1 13,6 18,1 21,9

5.000 - 9.999 Ew. 34 32 14,9 14,1 13,6 14,8

Ab 10.000 Ew. 29 33 48,7 51,6 13,2 16,1

Gebietsstand 31.12.2002: Veröffentlichungsstand des MI/LDS vom 26.11.2002

Bis zum Tag der nächsten landesweiten Kommunalwahl im Jahr 2003 wird sich infolge der bis Ende 2002 durch das MI genehmigten Zusammenschlüsse und Eingliederungen die Zahl der Gemeinden auf landesweit insgesamt 422, davon 66 im engern Verflechtungsraum und 356 im äußeren Entwicklungsraum, verringern.

Die sich vollziehenden Veränderungen der Kommunalstrukturen führen zur weiteren Annäherung der durchschnittli- chen Einwohnergröße Brandenburger Gemeinden an den Durchschnitt der Bundesrepublik. Die durchschnittliche Fläche einer Gemeinde (Land Brandenburg = 27 km², Umland Berlin = 21 km², äußerer Entwicklungsraum = 28 km²) entsprach 2001 bereits dem Bundesmittel und wird sich bis zum Abschluss der Kommunalreform weiter erhöhen.

Im Ergebnis der Gemeindestrukturreform werden vor allem Kleinstgemeinden zu Ortsteilen größerer amtsfreier oder amtsangehöriger Gemeinden werden. Schon jetzt gibt es Gemeinden mit Einwohnerzahlen von mehr als 10.000 EW, die aus dem Zusammenschluss zahlreicher Dörfer bestehen, und ihren ländlichen Charakter auch in Zukunft bewahren werden. Auch lassen sich die Suburbanisierungsräume im Umland der größeren Städte nicht mehr auf Gemeindebasis abbilden.

Abbildung 1.3: Bevölkerungsdichte 2000

% U

%

U %U

% U

% U

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##

Bevölker ungsdichte 2000

40 80 120

Einwohner je qkm

Raumbezug: Ämter / amtsfreie Gemeinden

Pol en Meckle nburg-

Vorpomme rn

Sachse n - Anhalt

Sachse n

# Mitt elzentren

%

U Oberzentren

Engerer Verflechtungsraum

Berli n 2.371

2.482 2.029

8.134 20.509 1.756

45.586 7.755

1.779

14.267 2.375

5.997 9.542 6.145

3.538

Thüringen Schleswig-Holstein Sachsen-Anhalt Sachsen Saarland Rheinland-Pfalz Nordrhein-Westfalen Niedersachsen Mecklenburg-Vorpommern Hessen Brandenburg Bayern Baden-Württemberg Bundesrepublik

Durchschnittliche Einwohnerzahl einer Gemeinde

2001 Kommunalwahlen 2003

16 14

16 34

49 9

86 46

23 50 27

34 32 27

40

Thüringen Schleswig-Holstein Sachsen-Anhalt Sachsen Saarland Rheinland-Pfalz Nordrhein-Westfalen Niedersachsen Mecklenburg-Vorpommern Hessen Brandenburg Bayern Baden-Württemberg Bundesrepublik

Durchschnittsfläche einer Gemeinde in km²

2001 Kommunalwahlen 2003

Strukturwandel im ländlichen Raum

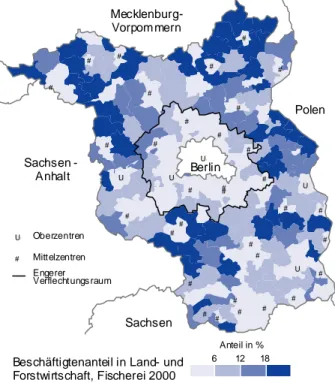

Seit 1990 vollzieht sich ein ökonomischer und sozialer Strukturwandel, der in besonderer Weise auch den Agrarsektor betrifft und damit die Entwicklung der ländlichen Räume nachhaltig beeinflusst. Besonders deutlich wirkt sich dieser Wandel auf die Erwerbstätigkeit im Agrarbereich (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) aus. Wie in keinem anderen Sektor ist zwischen 1991 und 2001 vor allem in den neuen Ländern ein drastischer Rückgang der Erwerbstätigkeit zu verzeichnen. Nach Sachsen-Anhalt (-63 %) und Mecklenburg-Vorpommern (-61 %) hatte Brandenburg mit 59 % den dritthöchsten Rückgang der Erwerbstätigen im Agrarbereich und damit einen erheblichen Arbeitsplatzverlust im länd- lichen Raum zu verkraften. Während 1991 je 1.000 Einwohner in Brandenburg noch 46 Personen im Agrarsektor er- werbstätig waren (Mecklenburg-Vorpommern 60 je 1.000 Einwohner), ging der Agrarerwerbstätigenbesatz bis 2001 auf deutlich weniger als die Hälfte zurück (18 Erwerbstätige je 1.000 Einwohner). Damit sind in Brandenburg anteilig nur noch unwesentlich mehr Personen im Agrarsektor tätig, als z.B. in Bayern, Schleswig-Holstein oder Niedersachsen (15-17 Erwerbstätige je 1.000 Einwohner in 2001). Lediglich Mecklenburg-Vorpommern weist mit 25 Agrarerwerbstäti- gen je 1.000 Einwohnern einen höheren Besatz auf.

Abbildung 1.4: Erwerbstätigenbesatz Agrar (Erwerbstätige in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei je 1.000 Einwohner)

Abbildung 1.5: Erwerbstätigenanteil Agrar (Anteil der Erwerbstätigen in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei in %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Anteil der Erwerbstätigen in Land- und Forst- wirtschaft, Fischerei (%)

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern Bayern

Schleswig-Holstein Neue Länder (m.B.(O)) Deutschland

10 15 20 25 30 35 40 45 50

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Erwerbstätige in Land- und Forst-wirtschaft, Fischerei je 1.000 Ew.

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern Bayern

Schleswig-Holstein Neue Länder (m.B.(O)) Deutschland

(1991: 9,1%; 2001: 4,1%). Ähnlich drastisch verlief dieser strukturelle Wandel in Deutschland nur noch in Mecklen- burg-Vorpommern (Rückgang von 12,6 auf 5,9% im gleichen Zeitraum).

Trotz des bereits vollzogenen strukturellen Wandels im ländlichen Raum verfügen Brandenburg und Mecklenburg- Vorpommern im nationalen Vergleich weiterhin über die höchsten Erwerbstätigenanteile im Agrarsektor. Im internatio- nalen Vergleich (EU-15) ist allerdings die Sektoralstruktur in Portugal, Spanien, Griechenland und Irland fast flächen- deckend sowie in Teilregionen Ostösterreichs, Mittel- und Nordfinnlands, Mittel- und Süditaliens sowie Mittelfrank- reichs noch wesentlich stärker auf den Agrarsektor gerichtet, als dies in Brandenburg der Fall ist. Mit Blick auf die bevorstehende Erweiterung der Europäischen Union ist feststellbar, das ein großer Teil der Beitrittskandidaten we- sentlich stärker agrarisch geprägt ist als Brandenburg.

Innerhalb des Landes Brandenburg sind im Berliner Umland vergleichsweise weniger Personen im Agrarbereich (sozi- alversicherungspflichtig) beschäftigt als im äußeren Entwicklungsraum. Der Agrarbeschäftigtenanteil lag im Berliner Umland mit 2,2 % deutlich unter dem entsprechenden Wert des äußeren Entwicklungsraums (4,9 %). In letzterem liegt zudem in einigen Teilgebieten der Agrarbeschäftigtenanteil um ein Mehrfaches über dem Landesdurchschnitt. Zu diesen Gebieten gehören im Nordwesten die Prignitz und das westliche Havelland, im Nordosten die Uckermark, im Osten die Räume nördlich (Oderbruch) und südlich von Frankfurt/Oder sowie der südliche Teil des Kreises Teltow- Fläming.

Abbildung 1.6: Beschäftigtenanteil in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (2000)

Berlin

# Mittelzentren

%

U Oberzentren

Engerer Verflechtungs raum

Sachsen Sachsen -

Anhalt

Mecklenburg- Vorpom mern

Polen

Raum bezug: Ämter / amts freie Gemeinden

6 12 18

Anteil in %

Beschäftigtenanteil in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 2000

% U

%

U %U

% U

% U

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##

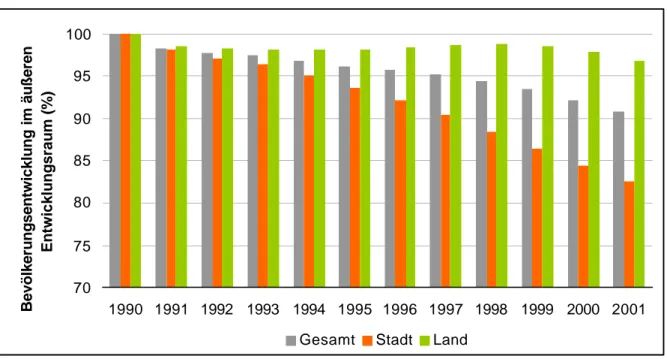

Bevölkerungsentwicklung und –prognose

Die Entwicklung der Bevölkerung im Land Brandenburg vollzog sich seit 1990 in den Teilräumen in gegenläufigen Trends. Das Berliner Umland profitiert von seinem Lagevorteil zur Bundeshauptstadt und hat per Saldo zwischen 1991 und 2001 etwa 164.000 Einwohner aus Berlin gewonnen. Vergleichbare Lagevorteile bestehen im ländlich geprägten äußeren Entwicklungsraum nicht. Dort ist die Bevölkerungszahl in den vergangenen 11 Jahren um gut 9 % auf ca.

1.639.000 (Ende 2001) zurückgegangen. Dieser Bevölkerungsrückgang weist dabei nicht nur teilgebietliche Differenzie- rungen, sondern zugleich auch wesentliche siedlungsstrukturelle Unterschiede zwischen Stadt und Land auf.

Die Städte im äußeren Entwicklungsraum (gemeint sind hier diejenigen, welche 2001 mehr als 20.000 Einwohner hatten) haben in den vergangenen 11 Jahren insgesamt mehr als 132.000 (über 17%) ihrer Einwohner durch Sterbefallüber-

die negative natürliche Bevölkerungsentwicklung durch Zuwanderungen aus den Städten - insbesondere in deren Umland – zu einem großen Teil kompensiert worden ist.

Abbildung 1.7: Bevölkerungsentwicklung im äußeren Entwicklungsraum (Stadt = Städte > 20.000 Ew.)

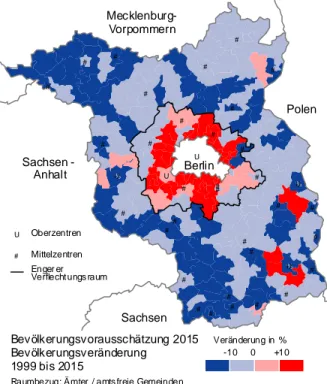

Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Rahmenbedingungen wird sich der Trend des Bevölkerungsrückganges im äußeren Entwicklungsraum insgesamt zukünftig fortsetzen. Dieser Prozess wird wesentlich stärker von den natürlichen Verlusten (mehr Gestorbene als Geborene) beeinflusst werden, als dies bisher der Fall war. Durch den drastischen Rückgang der Geburtenzahl Anfang der 90er Jahre wird die potenzielle Elterngeneration wesentlich geringer sein und geburtenstarke Jahrgänge rücken in die höheren Altersgruppen. Die Bevölkerung wird also nicht nur schrumpfen, sondern sie wird im Durchschnitt auch älter werden. Darüber hinaus werden die ländlichen Gebiete im Umland der Städte weniger von Suburbanisierungsgewinnen profitieren als in der jüngeren Vergangenheit.

Abbildung 1.8: Bevölkerungsentwicklung und –prognose im äußeren Entwicklungsraum

Die Städte im äußeren Entwicklungsraum werden vom Bevölkerungsrückgang stärker betroffen sein als die übrigen ländlichen Gebiete. Dies wird dazu führen, dass sich die Bevölkerungsverteilung zwischen Stadt und Land von 43 zu 57 % im Jahr 1990 auf 38 zu 62 % im Jahr 2015 zuungunsten der Städte ändert. Trotz dieses relativen Bedeutungszu- wachses (gemessen an der Bevölkerungszahl) der ländlichen Gebiete gegenüber den Städten werden die ländlichen

70 75 80 85 90 95 100

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Bevölkerungsentwicklung und -prognose im äußeren Entwicklungsraum (%)

Gesamt Stadt Land

Bis 1999 Realentwicklung, ab 2000 Prognose Jahr

70 75 80 85 90 95 100

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Bevölkerungsentwicklung im äußeren Entwicklungsraum (%)

Gesamt Stadt Land

Deutschland nur noch hin Mecklenburg -Vorpommern anzutreffen.

Abbildung 1.9: Bevölkerungsveränderung 1999 bis 2015, Vorausschätzung

Berlin

# Mittelzentren

%

U Oberzentren

Enger er Verflechtungs raum

Sachsen Sachsen -

Anhalt

Mecklenburg- Vorpommern

Polen

Raumbezug: Ämter / amts freie Gemeinden

-10 0 +10 Veränderung in % Bevölkerungsvorausschätzung 2015

Bevölkerungsveränderung 1999 bis 2015

% U

%

U %U

% U

% U

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##

Die beschriebenen zukünftigen Entwicklungstendenzen der Bevölkerung haben die Prognose auf Basis vom 31.12.1999 zur Grundlage. Diese wird zur Zeit mit dem Stand vom 31.12.2001 aktualisiert und auf den Zeitraum bis 2020 erweitert. Wegen der in den letzten 2 Jahren gestiegenen Abwanderungen in die alten Bundesländer werden dabei die Bevölkerungsverluste für den äußeren Entwicklungsraum deutlich höher ausfallen.

Die rückläufige Bevölkerungsentwicklung bei gleichzeitigem Trend zur Überalterung wird zur Sicherung und zum Er- halt der ländlichen Räume als Lebens- und Arbeitsräume vielfältige Anpassungsstrategien erfordern, z.B. in Bezug auf folgende Bereiche:

Arbeitsmarkt: Rein rechnerisch dürften sich die Arbeitsmarktdefizite verringern. Allerdings besteht die Gefahr des Fachkräftemangels, da einerseits Erfahrungsträger in das Seniorenalter „hineingewachsen“ sind und gleichzeitig sich das zahlenmäßige Potenzial jüngerer Nachwuchskräfte verringert.

Infrastrukturkapazitäten: Insbesondere die humanressourcenorientierte Infrastruktur ist auf den sinkenden Bedarf anzupassen. Dies gilt z.B. für Bildung und Ausbildung, Ver- und Entsorgung oder Wohnen. Der Bedarf an Kinder- betreuungskapazitäten wird sinken, der für die Betreuung von Senioren dagegen steigen.

Erschließung des Raumes: Ein rückläufiges Fahrgastaufkommen kann die Gefahr bergen, dass Teile der Verkehrsinfra- struktur ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit verlieren (Streckenstillegungen) und somit der Individualverkehr zunimmt sowie die Kosten der Infrastrukturerhaltung bei dünnerer Besiedlung steigen.

Die Bewältigung des „Schrumpfungsprozesses“ wird eine wichtige Zukunftsaufgabe im ländlichen Raum sein.

2 Agrarpolitische Ziele, Förderung und übergreifende Maßnahmen

2.1 Agrarpolitische Ziele

Die agrarpolitische Diskussion des Jahres 2002 war geprägt von der Halbzeitbewertung der AGENDA 2000.

Anlässlich der Verabschiedung der AGENDA 2000 im Frühjahr 1999 wurde von den Staats - und Regierungs- chefs vereinbart, die dort getroffenen Entscheidungen zur Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zur Halbzeit des Planungszeitraumes auf ihre Wirkungen hin zu überprüfen und gegebenenfalls notwen- dige Anpassungen vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund wurde von der Kommission im Juli 2002 eine Mittei- lung über die Halbzeitbewertung vorgelegt. Der darin enthaltene Vorschlag, künftig eine Kappungsgrenze für die Gewährung von Direktzahlungen in Höhe von 300.000 Euro / Betrieb einzuführen, stieß auf nachdrückliche Kritik der Landesregierung. Eine Realisierung dieses Vorschlages hätte angesichts der bestehenden ostdeutschen Agrarstruktur unweigerlich zu betrieblichen Verwerfungen geführt, die eine beständige Weiterentwicklung vieler landwirtschaftlicher Betriebe in Frage gestellt hätte. Folgerichtig hat sich die Landesregierung mit Nachdruck gegen diesen Vorschlag ausgesprochen. Im Ergebnis intensiver Diskussionen wurde dieser Vorschlag, der sich einseitig zu Lasten der größeren Agrarbetriebe Ostdeutschlands ausgewirkt hätte, schließlich fallen gelassen.

Zu Beginn des Jahres 2003 hat die Kommission nunmehr die Legislativtexte (Verordnungsvorschläge) vorge- legt. Dabei wird deutlich, dass es sich nicht allein um eine Überprüfung bestehender Regelungen handelt, son- dern viel mehr weitere Reformschritte eingeleitet werden sollen.

Nach den Vorstellungen der Kommission sollen mit diesen Vorschlägen insbesondere nachfolgende Ziele er- reicht werden:

- die Landwirtschaft wettbewerbsfähiger und marktorientierter zu machen, - den Verwaltungsaufwand der GAP zu vermindern,

- den Prozess der EU-Osterweiterung zu erleichtern und

- die Chancen, das europäische Landwirtschaftsmodell der GAP im Rahmen der anstehenden WTO–

Verhandlungen zu verteidigen bzw. zu verbessern.

Die Hauptelemente der Reformvorschläge lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- die bisherigen Flächen- und Tierprämien sollen künftig als eine produktionsunabhängige betriebsbezogene Einheitszahlung gewährt werden („Entkopplung“),

- die Gewährung dieser entkoppelten Betriebsprämie wird an die Einhaltung von Standards in den Bereichen Umwelt, Lebensmittelsicherheit, Tierschutz- und Arbeitssicherheit gebunden („Cross Compliance“), - die Politik zur Entwicklung der ländlichen Räume (2. Säule) soll durch Bereitstellung von mehr Finanzmit -

teln gestärkt werden,

- die bisherige Marktstützungspolitik im Rahmen der GAP soll im Bereich verschiedener Marktordnungen, z.B. Getreide, Milch und Zucker weitere Anpassungen erfahren und

- die Finanzierung der vorgenannten Vorhaben soll durch Kürzungen der Direktzahlungen erfolgen („Modu- lation/Degression“).

Die Landesregierung hat sich stets gegen einen Politikwechsel im Zuge der Halbzeitbewertung ausgesprochen, notwendige Anpassungen an veränderte Bedingungen damit jedoch nicht grundsätzlich in Frage gestellt.

Vor diesem Hintergrund wird sich die Landesregierung in den gegenwärtig stattfindenden Abstimmungsprozess einbringen und die Belange der brandenburgischen Landwirtschaft mit Nachdruck vertreten.

In diesem Zusammenhang gilt es, regionale Unausgewogenheiten bei der bestehenden Förderung abzubauen und neue strukturelle Benachteiligungen der ostdeutschen Landwirtschaft zu vermeiden.

Die Witterungsunbilden im Juli/August 2002 haben in landwirtschaftlichen Betrieben der in besonderer Weise betroffenen Landkreise Elbe-Elster, Havelland, Prignitz und Ostprignitz-Ruppin Schäden in Höhe von ca. 12 Mio. Euro verursacht. Davon betroffen waren insgesamt 265 Unternehmen, denen schadensbedingte Beihilfen in Höhe von insgesamt 7,2 Mio. Euro gewährt wurden.

Weiterhin betroffen von den Hochwasserschäden waren wasserwirtschaftliche Infrastrukturen an Gewässern II.

Ordnung im Umfang von rund 10 Mio. Euro; hinzu kommen die Kosten für die Wiederherstellung der Deichan- lagen, die voraussichtlich Finanzmittel in Höhe von 61 Mio. Euro erfordern werden.

Betroffen von den Folgen der Witterungsunbilden (Starkniederschlag oder Sturm) waren aber auch landwirt- schaftliche Betriebe außerhalb der vorgenannten Gebietskulisse.

Hier wurden 43 Unternehmen im Rahmen eines Existenzsicherungsprogramms Beihilfen von insgesamt 1,5 Mio.

Euro bewilligt.

Weiterhin fortgeführt wurden im Jahr 2002 Maßnahmen, die zu mehr Transparenz in der Nahrungsmittelerzeu- gung beitragen und damit das Vertrauen der Verbraucher in die Nahrungsmittel steigern.

In diesem Sinne ist auch die erstmalige Herausgabe eines Verbraucherschutzberichts zu verstehen. Darin enthal- ten ist eine Bilanz über die Ergebnisse der Neuorganisation und Neuausrichtung der Verbraucherschutzpolitik des Landes.

2.2 Förder- und Strukturpolitik

2.2.1 Gesamtübersicht über staatliche Fördermittel und gesetzliche Beihilfen

Die Förder- und Strukturpolitik der EU, des Bundes und des Landes trägt maßgeblich zur Entwicklung wettbe- werbsfähiger Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft bei. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Ve r- besserung der Lebensverhältnisse in den ländlichen Räumen und unterstützt eine umweltgerechte Produktion, umweltschonende Bewirtschaftungsweisen sowie die Schaffung alternativer Beschäftigungs- und Einkommens- möglichkeiten für die ländliche Bevölkerung.

Im Jahr 2002 wurden hierfür Haushaltsmittel der Europäischen Union, des Bundes und des Landes mit einem Gesamtumfang von 584,2 Mill. € gewährt (siehe Tabelle 2.1). Gegenüber dem Vorjahr entspricht dieses Ergeb- nis einer Erhöhung um 7,3 Mill. €. Die insgesamt ausgezahlten Haushaltsmittel wurden zu rd. 79 % von der EU (EAGFL, Abteilungen Garantie und Ausrichtung sowie FIAF), ca. 13 % vom Bund und zu etwa 8 % vom Land bereitgestellt. Der mit ca. 55 % größte Teil der ausgezahlten Haushaltsmittel entfällt auf Transferzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Marktordnung der EU in Form von Flächenprämien für Getreide, Ölsaaten, Eiweiß- pflanzen und Stilllegung sowie von Tierprämien für Rinder und Mutterschafe. Auf diese zu 100 % aus dem EU- Haushalt (EAGFL, Abteilung Garantie) finanzierten Zahlungen besteht bei Einhaltung der in den Rechtsvor- schriften definierten Bedingungen ein Rechtsanspruch der Landwirte.

Tabelle 2.1: Einsatz von Haushaltsmitteln für den Bereich der Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Verwendungszweck Mill. €

• Förderung der Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft (Gemeinschaftsaufgabe einschließlich EU- Kofinanzierung)

• Ausgleichszahlungen für Getreide, Ölsaaten, Eiweißpflanzen und Stilllegung

• Sonderprämien männliche Rinder, Schlachtprämien Rinder, Mutterkuh - und Mutterschafprämien, Extensivierungsprämien

• Förderung der Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft (außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe)

181,0 283,5 37,2 82,5

Insgesamt 584,2

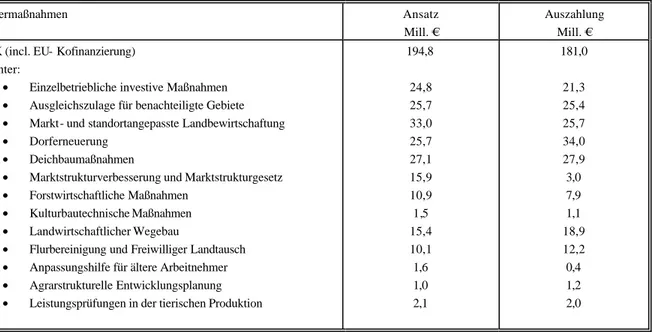

Fördermaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)

Der Planansatz lag bei 194,8 Mill. € (siehe Tabelle 2.2). Im Rahmen der GAK wurden 2002 Bundes-, Landes- und Kofinanzierungsmittel aus dem Europäischen Agrarfonds (EAGFL) in Höhe von insgesamt 181,0 Mill. € ausgegeben. Insgesamt wurden im Rahmen der GAK 58,6 Mill. € mehr ausgegeben als im Jahr 2001.

Tabelle 2.2: Einsatzstruktur der Fördermittel aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agra r- struktur und des Küstenschutzes“ (GAK)

Fördermaßnahmen Ansatz

Mill. €

Auszahlung Mill. € GAK (incl. EU- Kofinanzierung)

darunter:

• Einzelbetriebliche investive Maßnahmen

• Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete

• Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung

• Dorferneuerung

• Deichbaumaßnahmen

• Marktstrukturverbesserung und Marktstrukturgesetz

• Forstwirtschaftliche Maßnahmen

• Kulturbautechnische Maßnahmen

• Landwirtschaftlicher Wegebau

• Flurbereinigung und Freiwilliger Landtausch

• Anpassungshilfe für ältere Arbeitnehmer

• Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung

• Leistungsprüfungen in der tierischen Produktion

194,8 24,8 25,7 33,0 25,7 27,1 15,9 10,9 1,5 15,4 10,1 1,6 1,0 2,1

181,0 21,3 25,4 25,7 34,0 27,9 3,0 7,9 1,1 18,9 12,2 0,4 1,2 2,0