Agrarbericht 2004

zur Land- und Ernährungswirtschaft des Landes Brandenburg

Impressum

Agrarbericht 2004 Herausgeber:

Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg (MLUR)

Presse und Öffentlichkeitsarbeit Heinrich-Mann-Allee 103 D - 14473 Potsdam

Telefon: (0049) 0331/866 - 7228 Telefax: (0049) 0331/866 - 7018

E-Mail: pressestelle@mlur.brandenburg.de Internet: www.mlur.brandenburg.de

Download: http://www.mlur.brandenburg.de/info/berichte Bearbeitung:

Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft (LVL), Abt. Landwirtschaft und Gartenbau MLUR, Abt. Landwirtschaft, Ländlicher Raum

Redaktion:

Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft (LVL), Abt. Landwirtschaft und Gartenbau Druck:

Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft Ringstraße 1010 / PF 1370

15236 Frankfurt (Oder)-Markendorf TZ ...

Kartendarstellung auf der Grundlage von digitalen Daten der

Landesvermessung mit Genehmigung des Landesumweltamtes Brandenburg Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2003

Auflage: 800

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Brandenburg he- rausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Einer guten Tradition folgend, bietet die Vorlage des Berichts zur Land- und Ernährungswirtschaft des Landes Brandenburg eine gute Gelegenheit, über Erfolge und Nöte der brandenburgischen Landwirt- schaft zu informieren. Wo wir stehen, ist immer auch ein Kompass dafür, wie es weitergehen soll.

Wenn jetzt die laufende Legislaturperiode dem Ende entgegengeht, stellt sich ganz selbstverständlich auch die Frage, ob in der Vergangenheit die Weichen richtig gestellt wurden. Ein Gradmesser dafür ist sicher, dass im Berichtszeitraum die Zahl der Auszubildenden im ersten Lehrjahr in den „Grünen Berufen“ deutlich gestiegen ist. Hier scheinen die gemeinsamen Anstrengungen der Landesregierung mit dem Landesbauernverband sowie dem Landesarbeitsamt ganz offensichtlich Früchte zu tragen.

Junge Leute sehen zu Recht eine Perspektive in diesem Berufsfeld und wir werden weiter alles daran setzen, den hier anstehenden Generationswechsel in unseren Agrarbetrieben durch attraktive Ange- bote zu begleiten.

Dabei darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Landwirtschaft infolge extremer Witterungsbedin- gungen in den beiden zurückliegenden Jahren Ertragsausfälle von reichlich 150 Mio. EURO zu ver- kraften hatte. Es bedarf trotz der von Bund und Land gewährten erheblichen finanziellen Hilfen großer Anstrengungen seitens der betroffenen Betriebe, die damit verbundenen weitreichenden Folgen zu überwinden.

Mit der Umsetzung der im Juni 2003 beschlossenen Reform der gemeinsamen Agrarpolitik kommen neue Herausforderungen auf die Landwirtschaft unseres Landes zu. Nicht zuletzt aufgrund vereinter Anstrengungen haben sich vielfache Befürchtungen, der ostdeutschen Landwirtschaft würden struktu- relle Sonderopfer abverlangt, nicht bestätigt. Wichtig ist jetzt, durch eine zügige nationale Umsetzung der Agrarratsbeschlüsse den landwirtschaftlichen Unternehmen dringend notwendige Planungssi- cherheit zu geben.

Wo wir stehen, zeigt auch die jüngste Länderanalyse der Bertelsmann-Stiftung, die außer Verdacht steht, Brandenburg einen besonderen Bonus einzuräumen . Dort heißt es zum Thema ländlicher Raum: „Tendenziell positiv auf die soziale Stabilität wirken sich im eher ländlich geprägten Branden- burg der niedrigste Anteil der Bevölkerung in Großstädten sowie der spiegelbildlich relativ hohe Anteil der Beschäftigten im Agrarsektor aus, während die hohe Arbeitslosigkeit als wesentliche Triebfeder der starken Migrationsbewegungen die familiären und sozialen Strukturen des Landes eher destabili- siert.“ Ich werte das als ehrliche Bestandsaufnahme, aber auch als Herausforderung, noch mehr wirt- schaftliche Aktivitäten auf dem Lande zu entwickeln. Landurlaub, erneuerbare Energien und nach- wachsende Rohstoffe sind Einnahmequellen im Umfeld der Agrarproduktion, die über den bisherigen Umfang hinaus aus der vorhandenen Nische heraustreten sollten. Es gilt in den kommenden Jahren, die Rolle des ländlichen Raumes in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg näher zu definieren und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten gezielt zu nutzen. Hierzu passt im übrigen auch die staats- vertraglich getroffene Übereinkunft, die Agrarverwaltungsaufgaben künftig von Brandenburg aus auch für Berlin wahrzunehmen. Dass als Gradmesser der Lebensqualität auch eine intakte Umwelt gehört, steht für mich außer Frage.

Bei all dem wird es weiter Hilfe zur Selbsthilfe geben müssen. Das Land hat die Chancen als Ziel 1- Region genutzt und 2003 wieder einen Schwerpunkt in der Förderung der Agrarwirtschaft und der ländlichen Infrastruktur gesetzt, wie der Bericht deutlich belegt.

Eine neue Saat ist gelegt. Es wird in den kommenden Jahren darauf ankommen, eine gute Ernte ein- zufahren.

Wolfgang Birthler

Minister für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung

Inhaltsverzeichnis

Seite

Kurzfassung IV

1 Die ländlichen Räume und ihre Entwicklung 1

1.1 Gebietskulisse 1

1.2 Räumliche Strukturen und Trends 4

2 Agrarpolitische Rahmenbedingungen, Förderung und

übergreifende Maßnahmen 10

2.1 Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 10

2.2 Agrarpolitische Ziele 11

2.3 Förder- und Strukturpolitik 12

2.3.1 Gesamtübersicht über staatliche Förderleistungen und

gesetzliche Beihilfen 12

2.3.2 Fördermaßnahmen 13

2.4 Ausbildung und Weiterbildung 19

2.4.1 Ausbildung 19

2.4.2 Berufliche Weiterbildung 20

2.5 Förderung der Frauen und Jugend im ländlichen Raum 21

2.6 Agrarforschung 22

2.7 Internationale Zusammenarbeit im Agrarbereich 25

3 Landwirtschaft 26

3.1 Unternehmensstruktur 26

3.2 Arbeitskräfte 28

3.3 Wirtschaftliche Entwicklung 29

3.3.1 Preis- und Kostenentwicklung 29

3.3.2 Wirtschaftsergebnisse landwirtschaftlicher Unternehmen 30

3.4 Pflanzenproduktion 42

3.4.1 Flächennutzung 42

3.4.2 Erzeugung und Marktentwicklung einzelner Kulturen 45

3.5 Gartenbau 50

3.5.1 Anbauflächen 50

3.5.2 Erzeugung und Marktentwicklung 52

3.5.3 Dienstleistungen, Organisationen und Veranstaltungen 53

3.6 Tierproduktion 53

3.6.1 Rahmenbedingungen, Struktur und Entwicklung der Viehbestände 53

3.6.2 Erzeugung und Marktentwicklung 54

3.7 Landwirtschaft und Umwelt 60

3.7.1 Agrarumweltmaßnahmen 60

3.7.2 Ökologischer Landbau 62

3.7.3 Düngung 63

3.7.4 Pflanzenschutz 65

3.7.5 Landwirtschaftlicher Bodenschutz 66

4 Jagdwesen 68

5 Ernährungswirtschaft 72

5.1 Entwicklung der Ernährungswirtschaft 72

5.2 Absatzförderung 73

Anhang

Alle Tabellen und Darstellungen dieses Berichtes basieren - soweit keine anderen Quellen angegeben sind - auf im Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung vorhandenen Informa- tionen.

Abkürzungen

AbfKlärV - Klärschlammverordnung

AEP - Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung

AF - Ackerfläche

AFP - Agrarinvestitionsförderprogramm AGOZV - Anbaumaterialverordnung

AK - Vollarbeitskraft

AKE - Arbeitskraft-Einheit

ATB - Institut für Agrarforschung Potsdam-Bornim B.B.L. - Berlin-Brandenburgische Landjugend

BHLG - Stiftung Brandenburgisches Haupt- und Landesgestüt BBiG - Berufsbildungsgesetz

BLAk - Brandenburgische Landwirtschaftsakademie

BLV - Brandenburger Landfrauenverband

BMVEL - Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft BSE - Bovine Spongiforme Enzephalopathie

BSSB - Brandenburgische Schweineleistungskontrolle und Spezialberatung BVVG - Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft

EAGFL - Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft e.G. - Eingetragene Genossenschaft

ELR - Richtlinie zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes

EMZ - Ertragsmesszahl

ESF - Europäischer Sozialfonds

Ew - Einwohner

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

EZG - Erzeugergemeinschaft

FFH - Flora-Fauna-Habitat

FIAF - Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei

FIB - Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften Finsterwalde FlurbG - Flurbereinigungsgesetz

GAK - Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

GAP - Gemeinsame Agrarpolitik

GbR - Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes

GL - Grünland

GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GV - Großvieheinheit

IBF - Institut für Binnenfischerei Potsdam

IGZ - Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt IGV - Institut für Getreideverarbeitung Potsdam-Rehbrücke

IFN - Institut für Fortpflanzung landwirtschaftlicher Nutztiere Schönow InVeKos - Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem

IVU - Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung

KS - Klärschlamm

KULAP - Kulturlandschaftsprogramm

LAGF - Lehranstalt für Gartenbau und Floristik Großbeeren

LBb - Richtlinie zur Förderung der Berufsbildung im ländlichen Raum

LBG - Landbaugebiet

LDS - Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik LIB - Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf

LVA - Lehr- und Versuchsanstalt

LVAT - Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung Ruhlsdorf/Groß Kreutz LVL - Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft ab 1.1.2002

LF - landwirtschaftlich genutzte Fläche LwAnpG - Landwirtschaftsanpassungsgesetz

MI - Ministerium des Innern des Landes Brandenburg

MKS - Maul- und Klauenseuche

MLUA - Milchwirtschaftliche Lehr- und Untersuchungsanstalt Oranienburg

MLUR - Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg NABU - Naturschutzbund Deutschland

PBVO - Pflanzenbeschauverordnung PflSchG - Pflanzenschutzgesetz PSM - Pflanzenschutzmittel

QS - Qualitätssiegel

RBA - Regionalstelle für Bildung im Agrarbereich

SG - Schlachtgewicht

SPA - Vogelschutzgebiete

TS - Trockensubstanz

UVP - Umweltverträglichkeitsprüfung

USP - Programm der Umstrukturierung landwirtschaftlicher Unternehmen in der Rechtsform juristischer Personen und Personengesellschaften

VO EWG - Verordnung Europäische Wirtschaftsgemeinschaft VPT - Institut für Veterinärpharmakologie und Toxikologie Bernau

WJ - Wirtschaftsjahr

WMP - Progr. der Wiedereinrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe im Haupterwerb WTO - World Trade Organisation (Welthandelsorganisation)

ZALF - Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung Müncheberg

Kurzfassung

Die ländlichen Räume und ihre Entwicklung

• Brandenburg ist mit einer Bevölkerungsdichte von 88 Einwohnern/km2 nach Mecklenburg- Vorpommern das am dünnsten besiedelte Flächenland der Bundesrepublik und gilt mit Ausnahme der größeren Städte bzw. Zentren sowie Teilen des südbrandenburgischen Raumes als weiträumig ländlich geprägt.

• Im engeren Verflechtungsraum erhöhte sich die Bevölkerungszahl von 1990 bis 2003 um 23 %.

Die Bevölkerungsdichte im Berliner Umland hat sich mit 217 Einwohner/km2 dem Bundesdurch- schnitt (231 Ew/km2 weiter angenähert. Dahingegen hat sich die Bevölkerungsdichte im äußeren Entwicklungsraum weiter verringert (64,5 Ew/km2 )

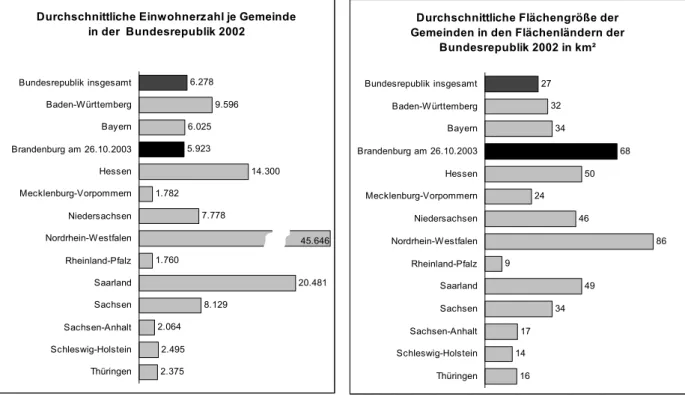

• Im Zuge der Gemeindegebietsreform hat sich die Anzahl der Gemeinden von 1.813 in 1992 auf 436 in 2003 reduziert. Die durchschnittliche Gemeindegröße erreicht mit 5.923 Einwohnern fast den Durchschnitt der Bundesrepublik (6.278 Einwohner).

• Die Erwerbstätigkeit in der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei bezogen auf je 1.000 Einwohner hat sich in Brandenburg seit 1991 von 46 auf 17 in 2002 weiter verringert. Trotzdem hat Brandenburg neben Mecklenburg-Vorpommern im nationalen Vergleich weiterhin die höchsten Erwerbstätigenanteile im Agrarsektor.

• Die rückläufige Bevölkerungsentwicklung im äußeren Entwicklungsraum bei gleichzeitigem Trend zur Überalterung erfordert zur Sicherung und zum Erhalt der ländlichen Räume als Lebens- und Arbeitsräume vielfältige Anpassungsstrategien.

Ziele und Maßnahmen der Agrarpolitik Förder- und Strukturpolitik

• Die Zuwendungen für den Agrarsektor beliefen sich im Jahr 2003 auf ein Gesamtvolumen von rund 616,5 Mio. €. Diese um 32,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöhten Haushaltsmittel wurden zu 82 % von der EU, zu 10 % vom Bund und zu 8 % vom Land bereitgestellt.

• Der Hauptanteil (59 %) wurde für Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen Marktordnungen der EU (Tier- und Pflanzenprämien) ausgereicht.

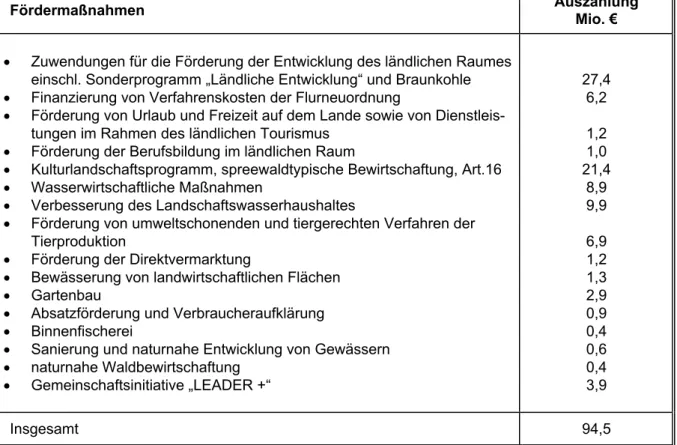

• Zur Förderung der Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft im Rahmen der GAK sind 159 Mio. € und außerhalb der GAK 94,5 Mio. € verausgabt worden.

• Investive Maßnahmen in landwirtschaftlichen Unternehmen wurden mit insgesamt 20,9 Mio. € un- terstützt, davon sind im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramms 8,2 Mio. € in Form von Zuschüssen und Zinsverbilligungen ausgereicht worden. Mit der Förderung

− der Wiedereinrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe im Haupterwerb (WMP) mit 2,6 Mio. € und

− der Umstrukturierung landwirtschaftlicher Unternehmen in der Rechtsform juristischer Per- sonen und Personengesellschaften (USP) mit 10,1 Mio. €

wurden gleichzeitig noch bestehende Verpflichtungen aus den bis 1999 geltenden Förderpro- grammen erfüllt.

• Die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete betrug im Jahr 2003 25 Mio. €.

• Für Investitionen in umweltschonende und tiergerechte Verfahren der Tierproduktion wurden 2003 Fördermittel in Höhe von 7,4 Mio. € zur Realisierung eines Gesamtinvestitionsvolumens von insge- samt 16,7 Mio. € bewilligt.

• Für das Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) wurden insgesamt 38.4 Mio. € ausgezahlt.

• Für die Marktstrukturverbesserung und im Rahmen des Marktstrukturgesetzes wurden Investiti- onsbeihilfen in Höhe von 4,2 Mio. € gewährt.

• Im Bereich der Direktvermarktung wurden 41 Vorhaben mit 1,2 Mio. € gefördert, wodurch Investiti- onen in Höhe von 2,6 Mio. € ausgelöst und 19 neue Arbeitsplätze geschaffen und 179 erhalten werden konnten.

• Zuwendungen in Höhe von insgesamt 8 Mio. € konnten im Bereich der Forstwirtschaft vorrangig für Waldumbaumaßnahmen gewährt werden.

• Zur Förderung der Leistungsprüfung in der tierischen Erzeugung wurden Zuschüsse in Höhe von 1,8 Mio. € bereitgestellt. Der Kontrollring für Mastschweine, Ferkel und Jungmasthammel beim BSSB e.V. erhielt Zuwendungen in Höhe von 0,2 Mio. €.

• Für die Flurbereinigung wurden Zuwendungen in Höhe von 11,2 Mio. € ausgegeben. Bis Dezem- ber 2003 waren 89 Flurneuordnungs-/Flurbereinigungsverfahren mit einer Fläche von insgesamt 175.953 ha anhängig.

• Für die Dorferneuerung standen 26,9 Mio. € für 1.300 Maßnahmen, vorrangig zur Verbesserung der Ortgestaltung, der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse sowie zur Erhaltung oder Umwidmung ehemals landwirtschaftlich genutzter Bausubstanz zur Verfügung.

• Über die Richtlinie zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes (ELR) kamen einschließlich Sonderprogramm Mittel in Höhe von 27,4 Mio. € zum Einsatz.

• Die Förderung kulturbautechnischer Maßnahmen und des landwirtschaftlichen Wegebaus belief sich auf insgesamt 15 Mio. €.

• Die Auswahl der LEADER+-Gebiete wurde in 2003 abgeschlossen. Bisher sind für 115 Maßnah- men 3,9 Mio. € bewilligt worden.

• Fördermittel zur Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung (AEP) standen in Höhe von 1,5 Mio. € zur Verfügung.

• Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, vornehmlich zur Deichsanierung im Rahmen des Deichbauprogramms, dienten insgesamt 24,7 Mio. € Fördermittel.

• Zur Förderung der Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes und für die Sanierung natur- naher Gewässer wurden 9,9 Mio. € ausgezahlt.

Übergreifende Aufgaben

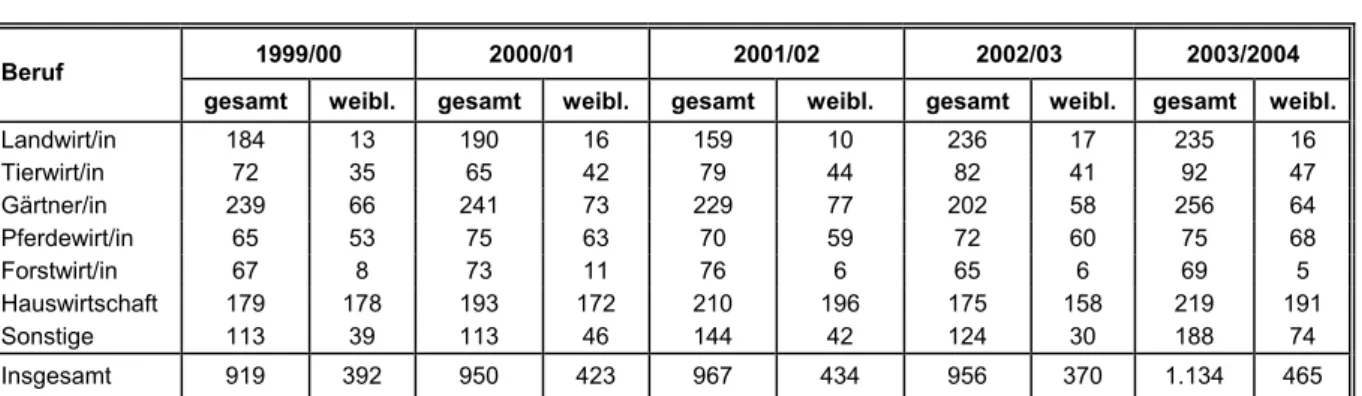

• Die Zahl der Auszubildenden in den „Grünen Berufen“ im ersten Ausbildungsjahr ist mit 915 deut- lich gestiegen.

• Insgesamt 274 Bildungsmaßnahmen mit 5.681 Teilnehmern (darunter 22 % Frauen) wurden im Rahmen der „Richtlinie zur Förderung der Berufsbildung im ländlichen Raum“ mit 1,1 Mio. € geför- dert.

• Das MLUR stellte dem Brandenburger Landfrauenverband 25.000 €, der Berlin-Brandenburgischen Landjugend 50.000 € zur Verfügung.

• Außeruniversitäre Agrarforschung erfolgt in elf Einrichtungen und wird durch das Land gefördert.

• Die internationale Zusammenarbeit des MLUR konzentrierte sich auch im Jahr 2003 insbesondere auf die künftigen EU-Beitrittsländer Polen, Lettland, und Ungarn.

Landwirtschaft

Unternehmensstruktur

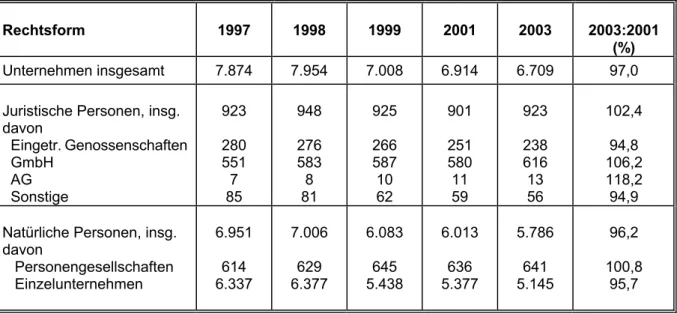

• Die Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe verringerte sich gegenüber der vorherigen Erfassung in 2001 um 3 % auf 6.709. In Brandenburg wirtschaften 923 juristische Personen (+2,4 %) und 5.786 natürliche Personen (-3,8 %).

• Der Anteil der von den juristischen Personen bewirtschafteten landwirtschaftlich genutzten Fläche ist um 18.000 ha gesunken und beträgt 59,4 %.

• Die durchschnittliche Flächenausstattung der natürlichen Personen ist auf 93 ha (+ 4 ha) gestie- gen. Juristische Personen verfügen im Durchschnitt über 855 ha (-40 ha).

• Rund 50 % der ha LF werden von 5,6 % der Betriebe (mit mehr als 1.000 ha) bewirtschaftet. Da- hingegen produzieren 78,1 % der Unternehmen (unter 200 ha) auf etwa 11 % der LF.

Arbeitskräfte

• In 2003 waren 39.186 Personen in der Landwirtschaft tätig. Rund 50 % der familienfremden Lohn- arbeitskräfte aller Rechtsformen sind vollbeschäftigt.

• Im Durchschnitt aller landwirtschaftlichen Unternehmen waren 2,9 Personen bzw. 1,7 AKE je 100 ha (4,3 bzw. 1,9 bei natürlichen Personen und 2,0 bzw. 1,6 bei juristischen Personen) beschäftigt.

Wirtschaftliche Entwicklung

(Ergebnisse Testbetriebsnetz / Wirtschaftsjahr 2002/2003)

• Im Wirtschaftsjahr 2002/2003 sind die Preise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt um 4,8 % erheblich gesunken. Diese Entwicklung betrifft - in unterschiedlichem Maße - pflanzliche wie tieri- sche Produkte.

• Die Einkaufspreise für Betriebsmittel erfuhren eine geringe Teuerung, so dass die Austauschrelati- on einen deutlich negativen Wert annimmt.

• Diese Ergebnisse sind gekennzeichnet durch die Witterungsunbilden (Nässe) in den Sommermo- naten des Jahres 2002 und die ungünstige Marktlage im gesamten Wirtschaftsjahr.

• Einzelunternehmen im Haupterwerb erzielten ein durchschnittliches ordentliches Ergebnis von 27.269 € bzw. 123 € je ha LF. Gemessen an der Flächen- und Arbeitsproduktivität schnitten die Futterbaubetriebe am besten ab.

• Personengesellschaften erreichten mit 53.714 € ein ordentliches Ergebnis je Betrieb (131 € je ha), das deutlich unter dem Vorjahresniveau liegt.

• Die Unternehmen juristischer Personen erwirtschafteten im Durchschnitt ein ordentliches Ergebnis von - 45 € je ha LF bzw. - 72.292 € je Unternehmen.

• Bei ökologisch wirtschaftenden Unternehmen war das ordentliche Ergebnis mit 27.877 € je Betrieb erheblich geringer als im Vorjahr. Das bessere Ergebnis ökologisch wirtschaftender Betriebe ge- genüber konventionellen Ackerbaubetrieben resultiert hauptsächlich aus den höheren Prämienzah- lungen.

Pflanzenproduktion

• Die landwirtschaftlich genutzte Fläche belief sich im Jahr 2003 auf 1.328,5 Tha. Der Ackerflächen- anteil lag bei 77,6 %, rund 22,1 % der LF sind Grünlandflächen. Die landwirtschaftlichen Unter- nehmen wirtschaften weitgehend auf der Basis von Flächenpacht.

• 221 Tha landwirtschaftlich genutzte Fläche werden von der BVVG verwaltet. Diese Flächen sind überwiegend langfristig an juristische Personen (66,1 %) und an ortsansässige Wiedereinrichter (15,1 %) verpachtet.

• Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich die Getreideanbaufläche auf 50,4 %, dahingegen nahmen sowohl die Anbauflächen für Ölfrüchte (+ 6,4 %) als auch für den Feldfutterbau (+5 %) und Hülsen- früchte (+6,9 %) zu.

• Der Hülsenfruchtanbau belief sich auf insgesamt 46.465 ha, das sind 6,9 % mehr als im Vorjahr.

Hierzu trug ausschließlich der Flächenzuwachs im Lupineanbau bei, während der Anbau von Fut- tererbsen und Ackerbohnen rückläufig war.

• Der Anteil der Stilllegungsfläche stieg auf 12,8 % der Ackerfläche.

• Die Getreideerträge lagen 2003 witterungsbedingt (Dürre) mit durchschnittlich 32,7 dt/ha etwa 15,5 dt unter dem Vorjahresertrag. Mit insgesamt 1,5 Mio. Tonnen wurde um 55 % weniger Getrei- de geerntet als im Vorjahr.

• Das Gesamtaufkommen an Winterraps reduzierte sich aufgrund von Ertragseinbußen gegenüber dem Vorjahr um 26 %.

• Mit einem Anbauumfang von rund 11.400 ha ging der Kartoffelanbau erneut zurück (-153 ha), die Erträge lagen um 11 % unter dem Vorjahresniveau. Die Zuckerrübenanbaufläche nahm ebenfalls ab (-925 ha).

• Silomais ist mit 95.200 ha Flächenumfang weiterhin das dominierende Feldfutter.

• Der Anbau nachwachsender Rohstoffe ist gegenüber dem Vorjahr um 13,3 % auf insgesamt 39.297 ha gesunken.

• Die Vermehrungsfläche für die Produktion von Saat- und Pflanzgut hat mit 23.056 ha insgesamt um 20 % zugenommen.

• Die gartenbaulich genutzte Fläche nahm um 3,2 % zu und beträgt 11.829 ha. Flächenausdehnun- gen erfuhren Gemüse und Zierpflanzen im Freilandanbau.

• Das Aufkommen an Frischgemüse wurde gegenüber 2002 um 9,5 %, das Obstaufkommen (Markt- obstanbau) um 38,2 % erheblich gesteigert.

Tierproduktion

• Der Rinderbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,9 % auf insgesamt 601.200 Tiere verrin- gert. Insbesondere der Rückgang bei Mutter- und Ammenkühen hält an.

• Der Schweinebestand insgesamt (- 6 %) und auch der Zuchtsauenbestand (- 4,1 %) sind gegen- über dem Vorjahr gesunken.

• In der Schafhaltung hat sich der Bestand um 6,2 % weiter reduziert und beläuft sich nunmehr auf 140.300 Tiere.

• Der Pferdebestand umfasst 28.500 Tiere.

• Die durchschnittliche Milchleistung pro Kuh und Jahr stieg um 2,2 % auf 7.966 kg.

• Seit der Einführung der Milchquotenregelung (Errichtung einer Milchbörse) im Jahr 2000 fanden elf Börsentermine statt. Insgesamt wurden dabei knapp 23 Mio. kg Milch gehandelt.

• Das Rindfleischaufkommen ist auf 78,4 kt, der durchschnittliche Erzeugerpreis auf 1,84 €/kg ge- sunken.

• Die Ferkelerzeugung verzeichnet mit 20,7 abgesetzten Ferkeln je Sau und Jahr (+0,4 Stück) einen Leistungsanstieg. Demgegenüber stagniert die Leistungsentwicklung der Schweinemast.

• Die Schweineschlachtungen sind gegenüber dem Vorjahr um 9,9 % angestiegen, bei rückläufigen Schlachtgewichten (SG) nahm die Schlachtmenge um 5,4 % zu.

• Die Schaffleischerzeugung hat sich um 3,8 % auf 2.018 t SG verringert.

• In den Legehennenhaltungsbetrieben wurden 783 Mio. Eier erzeugt.

• Die Kaninchenfleischerzeugung sank gegenüber dem Vorjahr um 11 % und belief sich auf insge- samt 96 t.

• Mit 1.342 t erfuhr die Erzeugung von Bienenhonig eine deutliche Steigerung (+27 %).

• Das gesamte Speisefischaufkommen von 1.963 t stellt gegenüber dem Jahr 2002 eine Verringe- rung um 2 % dar. In der Seen- und Flussfischerei beträgt das geschätzte Aufkommen an Speisefi- schen 350 t (-30 % im Vergleich zum Vorjahr).

Landwirtschaft und Umwelt

• Über die gute fachliche Praxis hinausgehende Agrarumweltmaßnahmen wurden im Wirtschaftsjahr 2002/03 im Rahmen der Kulturlandschaftsprogramme (KULAP alt und KULAP 2000) sowie der Ar- tikel 16-Richtlinie auf 284.489 ha LF angewandt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der finanzielle Förderumfang um 12 %.

• Die Zahl der Betriebe des ökologischen Landbaus und die von ihnen bewirtschaftete Fläche hat weiter zugenommen. Insgesamt wurden 118 Tha LF von 665 Unternehmen nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus bewirtschaftet. Mit einem Flächenanteil von 8,8 % der landwirtschaft- lich genutzten Fläche liegt Brandenburg nach wie vor weit über dem Durchschnitt Deutschlands.

• Der Einsatz mineralischer Dünge- und Pflanzenschutzmittel liegt im bundesdeutschen Vergleich auf niedrigem Niveau.

• Bei Kontrollen im Zuge der Einhaltung des Pflanzenschutzrechts sank der Anteil der Kontrollen mit Beanstandungen im Vergleich zum Vorjahr.

• Im Rahmen der amtlichen Düngemittelkontrolle wurde nachgewiesen, dass in Düngemitteln, die vollständig oder teilweise aus Abfallstoffen hergestellt worden sind, die vorgeschriebenen Grenz- werte für Inhaltsstoffe eingehalten bzw. deutlich unterschritten werden.

• Die Anwendung der Grundsätze der Guten fachlichen Praxis bei der landwirtschaftlichen Boden- nutzung sichert die Erhaltung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Nutzungsfunktion.

• Der Gefährdung durch Wind- und Wassererosion wird mit geeigneten Maßnahmen im Rahmen des KULAP auf 22.000 ha direkt begegnet.

Jagdwesen

• Brandenburg verfügt über 3.370 Jagdbezirke unterschiedlicher Eigentumsformen mit einem Flä- chenumfang von 2,7 Mio. Hektar.

• Die Jagd wurde von insgesamt 16.500 Jägern, einschließlich Jagdgästen, ausgeübt.

• Die Jahresstrecke weist bei fast allen Wildarten im Vergleich zum Vorjahr eine positive Bilanz auf.

• Die Summe aller durch Schalenwild in der Landwirtschaft verursachten und gemeldeten Schäden beträgt insgesamt 942.280 €.

Ernährungswirtschaft

• Der Gesamtumsatz der brandenburgischen Ernährungswirtschaft sank im Vergleich zum Vorjahr um 4 % auf 2,4 Mrd. €. Sowohl die Anzahl Betriebe als auch die Beschäftigtenzahl waren leicht rückläufig.

• Kennzeichnend für die Branchenstruktur der Ernährungswirtschaft Brandenburgs ist die Verarbei- tung landwirtschaftlicher Rohstoffe aus der Region und die Umsatzdominanz der Branchen Schlachtung/Fleischverarbeitung und Molkereien/Käsereien.

• Im Gegensatz zu allen anderen Branchen erzielte die Obst- und Gemüseverarbeitung eine Um- satzsteigerung in Höhe von 8,2 %.

• Im Jahr 2003 wurden 141 erfolgreiche Betriebs- und Produktprüfungen durch neutrale, akkreditier- te und von pro agro anerkannte Prüfeinrichtungen durchgeführt, die zur Erstzertifizierung des Zei- chens „Qualitätserzeugnis – pro agro geprüft“ gelangten.

1 Die ländlichen Räume und ihre Entwicklung 1.1 Gebietskulisse

Ländliche Räume

Im Vergleich zu den anderen Bundesländern weist Brandenburg zum überwiegenden Teil eine überaus ländliche Prägung auf. Es ist mit einer Bevölkerungsdichte von nur 88 Einwohnern je km2 nach Mecklen- burg-Vorpommern (75 Ew/km2) das am wenigsten verdichtete Flächenland der Bundesrepublik. Nirgends in der Bundesrepublik sind zugleich das raumstrukturelle Spannungsverhältnis und die Unterschiede zwi- schen einem Agglomerationsraum und weiträumigen ländlichen Räumen so ausgeprägt wie im Bereich der Länder Brandenburg und Berlin. Im Berliner Umland weisen die meisten der direkt an Berlin angrenzenden und insbesondere die an den Siedlungs- und Verkehrsachsen gelegenen Gemeinden eine überdurch- schnittliche Verdichtung auf, aber auch hier gibt es weiter von Berlin entfernt liegende Gebiete, die als ländlich zu charakterisieren sind. Von der ansonsten flächendeckenden ländlichen Prägung der periphe- ren, berlinferneren Gebiete weichen nur punktuell die größeren Städte bzw. Zentren und in Teilen der süd- brandenburgische Raum ab.

Im gemeinsamen Planungsraum Berlin-Brandenburg werden als Teilräume der engere Verflechtungsraum, bestehend aus der Metropole Berlin und ihrem in Brandenburg gelegenen Umland sowie der äußere Ent- wicklungsraum unterschieden. Die erheblichen strukturellen Unterschiede der genannten Teilräume haben sich im Verlauf der dynamischen Entwicklung nach 1990 noch verstärkt. Die langfristigen Zukunftsaufga- ben räumlicher Planung sind weiterhin prioritär. Das betrifft den Ausgleich zwischen Kernraum und Peri- pherie sowie die Ordnung im inneren und die Entwicklung und in den nächsten Jahren zunehmend die Stabilisierung im äußeren Bereich (vgl. Landesentwicklungsprogramm sowie Landes- und Regionalent- wicklungspläne). Besonders wichtig ist die Festlegung des Landesentwicklungsprogramms, die ländlichen Räume in ihren Funktionen als Wirtschafts-, Natur- und Sozialraum dauerhaft zu sichern und zu entwi- ckeln. Diesem Auftrag wird u.a. bereits seit etwa einem Jahrzehnt durch eine intensive Gestaltungspolitik im Rahmen des Konzeptes der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) entsprochen.

Ländliche Gebiete bzw. Räume werden international und national unterschiedlich definiert. Während im europäischen Kontext Kriterien der Bevölkerungsdichte im Vordergrund stehen, wird in der Bundesrepublik stärker von einer siedlungsstrukturellen Gebietstypisierung unter Heranziehung von Verdichtungs- und Zentralitätsmerkmalen ausgegangen. Bundeseinheitlich werden durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) zum einen für analytische Zwecke siedlungsstrukturelle Gebietstypen beschrieben (Agglomerationsräume, verstädterte und ländliche Räume mit weiteren Unterkategorien). Diese orientieren sich in ihrer Maßstäblichkeit grundsätzlich an den Kreisgrenzen. Zum anderen differenziert das BBR - auch für den Bundesraumordnungsbericht 2000 - die ländlichen Räume als raumordnerische Kategorie in einem groben Raster nach ihren jeweiligen Entwicklungschancen. Dieser Bericht stellt eine große struktu- relle Vielfalt der ländlichen Räume in Deutschland fest und identifiziert lediglich diejenigen ländlichen Ge- biete als eindeutig benachteiligt, in denen Wirtschaftsstrukturschwäche und periphere Lage zusammentref- fen. Letzteres trifft auf große Teile der ländlichen Räume Brandenburgs, insbesondere im äußeren Entwicklungsraum, zu.

Im gemeinsamen Planungsraum Berlin-Brandenburg ist in der jüngeren Vergangenheit aufgrund der sich über mehrere Jahre erstreckenden Gemeindegebietsreform eine konsistente, auf administrativen Grenzen fußende Abgrenzung von Strukturräumen zunehmend erschwert worden. Erst der jetzt erfolgte Abschluss der Kommunalreform ermöglicht wieder eine bestandsfähige Strukturraumabgrenzung mit kommunalem Gebietsbezug, welche u.a. als planerisch-programmatische Bezugsgröße fungiert sowie eine grundlegen- de räumliche Orientierung im ländlichen Raum unterstützt.

In der Neukonzeption wird die Verdichtungsraumabgrenzung für Berlin und sein direkt angrenzendes Um- land sowie für die kreisfreien Städte im äußeren Entwicklungsraum auf der Basis des neuen Gebietsstan- des fortgeschrieben (Abb. 1.1). Die außerhalb der verdichteten städtischen Räume liegende Gebiete sind als ländliche Räume definiert. Innerhalb der ländlichen Räume finden sich eine Reihe größerer Orte (dar- gestellt sind in der Karte Orte ab 15.000 Einwohner), die in der Regel auch die regionalen Zentralortsyste- me akzentuieren.

Abbildung 1.1: Ländliche und verdichtete städtische Räume (Neuabgrenzung)

S S S

S

S S

S

S

SS

S

S

S

S

S S

S

SS

S S

S

S

eV-Grenze AdministrativeGrenzen Stand26.10.2003

Landesgrenze Kreisgrenze amtsfreieGemeinde/ Amtsgrenze

amtsangehörige Gemeinde

ländliche Räume

Orte über 25.000 Einw.

verdichtete städtische

Räume

0 10 20 30 40 50 60km

Kartographie:LUAReferatRaumbeobachtung Quelle:LDS,LGB,GL,LUARef.Raumbeobachtung NutzungmitGenehmigungderLGB,GB-GI/99

#

S

S O25rt.e0 0m0i tE 1in5w.0.00 bisdarin:

Ergebnisse der Gemeindegebietsreform

Seit dem Abschluss der - vor allem auf die Stärkung der kommunalen Leistungskraft und die Überwindung der extrem kleinteiligen Gemeindestruktur gerichteten - Gemeindegebietsreform zum 26.10.2003 gibt es im Land Brandenburg nur noch 436 Gemeinden (gegenüber der Maximalzahl von 1.813 Gemeinden im Jahre 1992). Die Gemeindeneugliederung ist dabei in regionaler, kreislicher und teilraumbezogener Differenzie- rung in teilweise deutlich unterschiedlicher Intensität erfolgt. Das wird allein aus der stark differierenden Anzahl der Gemeinden pro Kreis ersichtlich.

Zum Bevölkerungsstand 31.12.2002 haben immerhin noch 17 Gemeinden weniger als 500 Einwohner. Die durchschnittliche Gemeindegröße erreicht mit 5.923 Einwohnern fast den Durchschnitt der Bundesrepublik im Jahre 2002 (6.278 Ew), da zugleich in Brandenburg mit der Gemeindegebietsreform eine große Zahl einwohnerstarker Großgemeinden entstanden ist.

Hinsichtlich der durchschnittlichen gemeindlichen Flächengröße weist Brandenburg nunmehr nach Nord- rhein-Westfalen mit 68 km² den zweithöchsten Wert aller Bundesländer auf und erreicht damit mehr als das 2,5-fache des bundesdeutschen Durchschnitts. Die durchschnittliche Flächengröße der Gemeinden in den einzelnen Landkreisen schwankt stark zwischen 37 km² (Spree-Neiße) und 131 km² (Teltow-Fläming).

Die flächenmäßig größten Gemeinden im Land Brandenburg sind Wittstock/Dosse (443 km²) und Templin (377km²). Wittstock ist damit nach Berlin und Hamburg zur flächenmäßig drittgrößten Stadt Deutschlands geworden und ist größer als z.B. Köln oder München. Insgesamt sind 30 Gemeinden mehr als 200 km² groß. Dagegen gibt es aber auch 30 Gemeinden, die weniger als 10 km² Fläche aufweisen. Die kleinste Gemeinde ist Eichwalde mit 2,8 km².

Abbildung 1.2: Durchschnittliche gemeindliche Einwohnerzahl und Flächengröße der Bundesländer

Quelle: StBA

Zugleich hat sich durch den Prozess der Gemeindegebietsreform v.a. im äußeren Entwicklungsraum (äE) auch die Heterogenität der Siedlungsstrukturtypen noch verstärkt. Während in einer Reihe von Fällen Mit- tel- und Kleinstädte als mehr oder weniger kompakte, höher verdichtete Siedlungseinheiten administrativ fortbestehen, vereinigten sich in anderen Fällen auf teilweise sehr großen Gemeindegebietsflächen Mittel- und Kleinstädte mit einer Vielzahl von wesentlich geringer verdichteten, dörflich geprägten Kleinstgemein- den (z.B. Wittstock, Rheinsberg, Templin oder Belzig). In weiteren Fällen entstanden im Reformprozess Gemeinden mit Einwohnerzahlen von mehr als 10.000 Einwohnern, die aus dem Zusammenschluss zahl- reicher Dörfer mit jeweils kaum mehr als 1.000 Einwohnern bestehen und ihren ländlichen Charakter auch in Zukunft bewahren werden (z.B. Groß Pankow und Gumtow im LK Prignitz oder Niedergörsdorf im LK Teltow-Fläming). Die ländliche und dörfliche Struktur kann künftig immer weniger über die Bevölkerungs- oder Flächengröße einer Gemeinde definiert werden. Auch lassen sich die Suburbanisierungsräume im Umland der größeren Städte nicht mehr auf Gemeindebasis abbilden. Die statistischen Grenzen zwischen Stadt und Land verschwimmen mehr und mehr.

Allein innerhalb der letzten zwei Jahre hat sich sowohl bei den Bevölkerungs- als auch bei den Flächenan- teilen das Schwergewicht in der Gemeindegrößenstruktur weiter von den unteren Gemeindegrößengrup- pen bis 999 Einwohner zu der Größenkategorie der Gemeinden ab 10.000 Einwohner verlagert. Der be- reits zuvor gegebene Abstand bei der durchschnittlichen gemeindlichen Einwohnerzahl der beiden Teil- räume hat sich bis zum Abschluss der Kommunalreform noch weiter vergrößert: mit gut 15.000 Einwoh- nern je Gemeinde lag dieser Wert im engeren Verflechtungsraum mehr als dreimal so hoch wie im äuße- ren Entwicklungsraum. Die durchschnittliche Gemeindeflächengröße der Teilräume hat sich hingegen in- zwischen angeglichen.

Durchschnittliche Flächengröße der Gemeinden in den Flächenländern der

Bundesrepublik 2002 in km²

16 14

17 34

49 9

86 46

24

50 68 34

32 27

Thüringen Schleswig-Holstein Sachsen-Anhalt Sachsen Saarland Rheinland-Pfalz Nordrhein-Westfalen Niedersachsen Mecklenburg-Vorpommern Hessen Brandenburg am 26.10.2003 Bayern Baden-Württemberg Bundesrepublik insgesamt Durchschnittliche Einwohnerzahl je Gemeinde

in der Bundesrepublik 2002

2.375 2.495 2.064

8.129

20.481 1.760

7.778 1.782

14.300 5.923

6.025 9.596 6.278

Thüringen Schleswig-Holstein Sachsen-Anhalt Sachsen Saarland Rheinland-Pfalz Nordrhein-Westfalen Niedersachsen Mecklenburg-Vorpommern Hessen Brandenburg am 26.10.2003 Bayern Baden-Württemberg Bundesrepublik insgesamt

45.646

Tabelle 1.1: Gemeindestruktur im Land Brandenburg – Gebietsstände 31.12.2001 und 31.12.2003

Anzahl Gemeinden Bevölkerung 2002 Fläche 2000 Gebietsstand

31.12.2001 31.12.2003 31.12.2001 31.12.2003 31.12.2001 31.12.2003

Gemeindegrößengruppe absolut Anteile in % Anteile in %

insgesamt 1.092 436 100 100 100 100

bis 499 Ew 511 17 5,4 0,2 22,8 0,8

500 – 999 Ew 234 131 6,3 3,8 17,0 13,3 1.000 - 1.999 Ew 138 86 7,6 4,8 13,1 11,7 2.000 - 4.999 Ew 96 74 12,0 9,8 17,4 23,0 5.000 - 9.999 Ew 59 56 16,1 16,3 14,5 21,5 ab 10.000 Ew 54 72 52,6 65,1 15,2 29,6 Durchschnitt je Gemeinde im Land - - 2.375 5.923 27 68 Durchschnitt je Gemeinde im

engeren Verflechtungsraum - - 4.500 15.114 21 69 Durchschnitt je Gemeinde im

äußeren Entwicklungsraum - - 1.862 4.342 28 67

1.2 Räumliche Strukturen und Trends

Sozio-ökonomischer Strukturwandel im ländlichen Raum

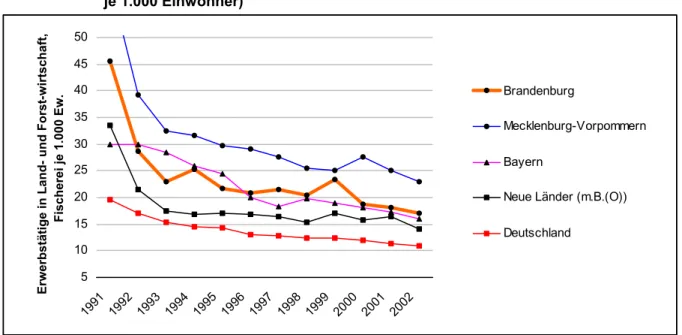

Seit 1990 vollzieht sich ein ökonomischer und sozialer Strukturwandel, der in besonderer Weise auch den Agrarsektor betrifft und damit die Entwicklung der ländlichen Räume nachhaltig beeinflusst. Besonders deutlich wirkt sich dieser Wandel auf die Erwerbstätigkeit im Agrarbereich (Land- und Forstwirtschaft, Fi- scherei) aus. Wie in keinem anderen Sektor ist hier zwischen 1991 und 2002 in den neuen Ländern ein drastischer Rückgang der Erwerbstätigkeit zu verzeichnen. Nach Mecklenburg-Vorpommern (-64 %) und Sachsen-Anhalt (-62 %) weist Brandenburg mit -61 % den dritthöchsten Rückgang der Er- werbstätigen im Agrarbereich auf und hatte damit einen erheblichen Arbeitsplatzverlust im ländlichen Raum zu verkraften. Während 1991 je 1.000 Einwohner in Brandenburg noch 46 Personen im Agrarsektor erwerbstätig waren (Mecklenburg-Vorpommern 60 je 1.000 Ew), ging der Agrarerwerbstätigenbesatz bis 2002 auf etwas mehr als ein Drittel zurück (17 Erwerbstätige je 1.000 Ew). Damit sind in Brandenburg an- teilig nur noch unwesentlich mehr Personen im Agrarsektor tätig, als z.B. in Bayern, Schleswig-Holstein oder Niedersachsen (15-17 Erwerbstätige je 1.000 Ew in 2002). Lediglich Mecklenburg-Vorpommern weist mit 23 Agrarerwerbstätigen je 1.000 Einwohnern noch einen höheren Besatz auf.

Abbildung 1.3: Erwerbstätigenbesatz Agrar (Erwerbstätige in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei je 1.000 Einwohner)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1991 1992

1993 1994

1995 1996

1997 1998

1999 2000

2001 2002 Erwerbstätige in Land- und Forst-wirtschaft, Fischerei je 1.000 Ew.

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern Bayern

Neue Länder (m.B.(O)) Deutschland

Abbildung 1.4: Erwerbstätigenanteil Agrar (Anteil der Erwerbstätigen in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei in %)

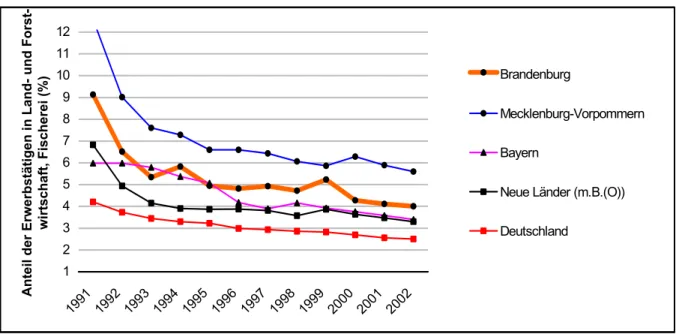

Der im Verhältnis zu anderen Wirtschaftszweigen überdurchschnittliche Abbau von Erwerbsmöglichkeiten im Agrarsektor führte in Brandenburg zu einer Halbierung des Agraranteils an der Gesamterwerbstätigkeit der Volkswirtschaft (1991: 9,1%; 2002: 4,0 %). Ähnlich drastisch verlief dieser strukturelle Wandel in Deutschland nur noch in Mecklenburg-Vorpommern (Rückgang von 12,6 auf 5,6 % im gleichen Zeitraum).

Der Anteil der Agrarwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt ist in Brandenburg zugleich deutlich geringer zu- rückgegangen (von 1991-2001 von 4,2 auf 2,7 %) – dies ist Ausdruck der in diesem Bereich überproportio- nal gestiegenen Arbeitsproduktivität.

Trotz des bereits vollzogenen strukturellen Wandels im ländlichen Raum und der überdurchschnittlichen Betriebsgrößen verfügen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern im nationalen Vergleich weiterhin über die höchsten Erwerbstätigenanteile im Agrarsektor. Im internationalen Vergleich (EU-15) ist allerdings die Sektoralstruktur in Portugal, Spanien, Griechenland und Irland fast flächendeckend sowie in Teilregio- nen Ostösterreichs, Mittel- und Nordfinnlands, Mittel- und Süditaliens sowie Mittelfrankreichs noch wesent- lich stärker auf den Agrarsektor gerichtet, als dies in Brandenburg der Fall ist. Mit Blick auf die bevorste- hende Erweiterung der Europäischen Union ist feststellbar, das ein großer Teil der Beitrittskandidaten we- sentlich stärker agrarisch geprägt ist als Brandenburg.

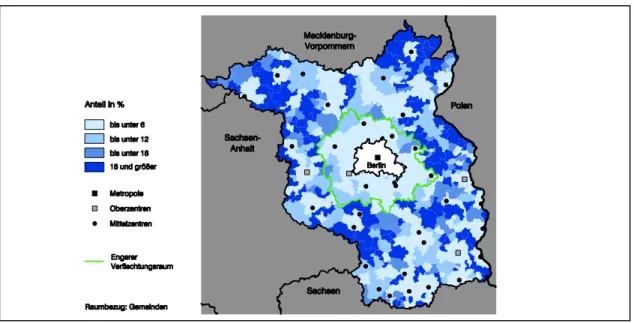

Innerhalb des Landes Brandenburg sind im Berliner Umland weniger Personen im Agrarbereich (sozial- versicherungspflichtig) beschäftigt als im äußeren Entwicklungsraum. Der Agrarbeschäftigtenanteil lag im Berliner Umland (engerer Verflechtungsraum) mit 1,9% deutlich unter dem Vergleichswert des äußeren Entwicklungsraums (4,9 %). Während sich in letzterem damit der Anteil im Vergleich zum Jahr 2000 nicht verändert hat, ist er im engeren Verflechtungsraum erkennbar rückläufig. Im äußeren Entwicklungsraum liegt zudem in einigen Teilgebieten der Agrarbeschäftigtenanteil um ein Mehrfaches über dem Landes- durchschnitt (3,8 %). Dazu gehören im Nordwesten die Prignitz und das westliche Havelland, im Nordosten die Uckermark, im Osten die Räume nördlich (v.a. Oderbruch) und südlich von Frankfurt/Oder sowie der südliche Teil des Kreises Teltow-Fläming.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1991 1992

199 3

199 4

1995 1996

199 7

199 8

1999 200

0 200

1 200

Anteil der Erwerbstätigen in Land- und Forst- wirtschaft, Fischerei (%) 2 Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern Bayern

Neue Länder (m.B.(O)) Deutschland

Abbildung 1.5: Beschäftigtenanteil Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 2002

Bevölkerungsentwicklung und -prognose

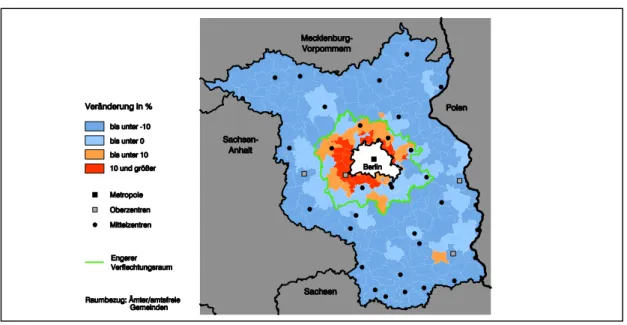

Die erheblichen strukturellen Unterschiede im engeren Verflechtungs- und äußeren Entwicklungsraum haben sich im Zuge der dynamischen Entwicklung nach 1990 insbesondere in siedlungsstruktureller Hin- sicht noch verstärkt. Hauptsächlich durch die Zuwanderung aus Berlin ins Umland (per Saldo von 1991 bis 2002 gut 175.000 Personen) hat sich die Bevölkerungszahl im Brandenburger Teil des engeren Verflech- tungsraumes von 1990 bis Ende 2002 um gut 23 % erhöht. Die jährlichen Wanderungsgewinne des Berli- ner Umlandes gegenüber der Metropole kulminierten in der zweiten Hälfte der 90er Jahre und haben sich seither mehr als halbiert. Die Bevölkerungsdichte hat sich in diesem Teilraum bis 2002 mit 217 Einwoh- nern/km2 (1990 erst 175 Ew/km²) bereits deutlich der durchschnittlichen Bevölkerungsdichte Deutschlands mit 231 Einwohnern/km2 angenähert. Demgegenüber haben im äußeren Entwicklungsraum eine konstant negative natürliche Bevölkerungsentwicklung und ein steigender negativer Wanderungssaldo zu einem weiteren Bevölkerungsrückgang geführt und ein anhaltendes Sinken der Bevölkerungsdichte bedingt (1990: 72 Ew/km2; 2002: 64,5 Ew/km2). Der Bevölkerungsrückgang belief sich hier über den Gesamtzeit- raum 1991-2002 auf fast 190.000 (-10,5 %). Davon entfallen über 106.000 auf natürliche Bevölkerungsver- luste. Seit 1997/98 hat die Abwanderung im äußeren Entwicklungsraum stetig zugenommen, der Bevölke- rungsrückgang wurde hier im Zeitraum 2000-2002 zu zwei Dritteln durch den negativen Wanderungssaldo bestimmt. Ende 2002 belief sich die Bevölkerungszahl des Brandenburger Teils des engeren Verflech- tungsraums auf 967.000, die des äußeren Entwicklungsraums auf 1.615.000.

Abbildung 1.6: Bevölkerungsdichte 2002

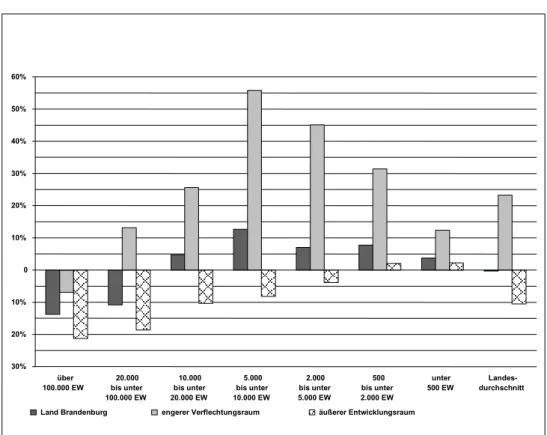

Dabei sind bei der Bevölkerungsentwicklung gegenläufige Trends in der Auswertung nach Gemeindegrö- ßengruppen, in der siedlungsstrukturellen Differenzierung von Stadt und Land sowie zudem in der Diffe- renzierung nach Teilräumen festzustellen. Im äußeren Entwicklungsraum konnten nur die Gemeindegrö- ßengruppen bis 2.000 Einwohner - also im wesentlichen die Dörfer - leichte Bevölkerungszuwächse verbu- chen, wohingegen mit der Größe der Siedlungseinheiten meist auch deren Einwohnerrückgang angestie- gen ist. Im engeren Verflechtungsraum haben hingegen die mittleren Gemeindegrößenklassen überpropor- tional von der in diesem Teilraum positiven Bevölkerungsentwicklung profitiert.

Abbildung 1.7: Bevölkerungsentwicklung im Land Brandenburg 2002 zu 1990 nach Gemeinde- größengruppen

Die Städte im äußeren Entwicklungsraum (hier: Gemeinden mit über 20.000 Einwohnern im Jahr 2002) haben in den vergangenen 12 Jahren mit 19 % mehr als 137.000 ihrer Einwohner durch die negativ natür- liche Bevölkerungsentwicklung und Abwanderung (einschließlich Suburbanisierung ins nahe Umland) ver- loren. Demgegenüber hat sich die Bevölkerungszahl des übrigen ländlichen Raumes weniger stark verrin- gert (1990 bis 2002 um 52.000 bzw. 5 %), da die negative natürliche Bevölkerungsentwicklung durch die Suburbanisierung der Städte zu einem großen Teil kompensiert worden ist. Allerdings hat sich auch in dieser Größenklasse der Bevölkerungsrückgang - durch Zunahme der Abwanderungen in die alten Bun- desländer - in den vergangenen drei Jahren merklich beschleunigt.

Quelle: LDS Brandenburg Landesumweltamt, Ref. Raumbeobachtung 01/2004

Gebietsstand: 31.12.2002, 886 Gemeinden, dav. 687 im äE, 199 im eV 30%

20%

10%

0 10%

20%

30%

40%

50%

60%

über 100.000 EW

20.000 bis unter 100.000 EW

10.000 bis unter 20.000 EW

5.000 bis unter 10.000 EW

2.000 bis unter 5.000 EW

500 bis unter 2.000 EW

unter 500 EW

Landes- durchschnitt Land Brandenburg engerer Verflechtungsraum äußerer Entwicklungsraum

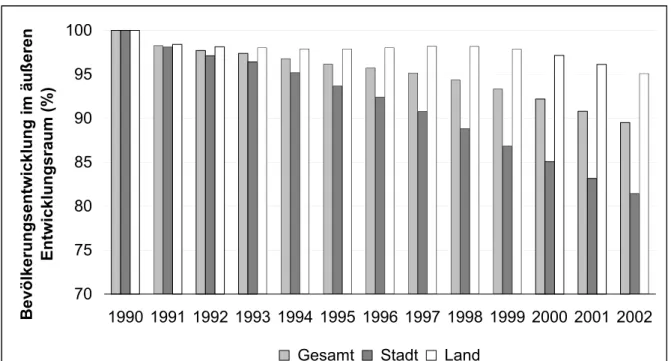

Abbildung 1.8: Bevölkerungsentwicklung im äußeren Entwicklungsraum (Stadt = Städte > 20.000 Ew)

70 75 80 85 90 95 100

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Bevölkerungsentwicklung im äußeren Entwicklungsraum (%)

Gesamt Stadt Land

Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Rahmenbedingungen wird sich der Trend des Bevölkerungs- rückganges im äußeren Entwicklungsraum insgesamt zukünftig fortsetzen. Gemäß der neuen Bevölke- rungsprognose (Mai 2003), nach der die Bevölkerungsverluste für den äußeren Entwicklungsraum noch deutlich höher ausfallen als zuvor prognostiziert, wird die Bevölkerung dort gegenüber 2001 bis 2020 vor- aussichtlich um fast 15 % zurückgehen. Dieser Prozess wird noch zusätzlich von der negativen natürlichen Bevölkerungsentwicklung beeinflusst werden, als dies bisher der Fall war. Durch den drastischen Rück- gang der Geburtenzahlen Anfang der 90er Jahre und die weiterhin niedrige Geburtenrate wird die poten- zielle Elterngeneration wesentlich geringer sein und geburtenstarke Jahrgänge rücken in die höheren Al- tersgruppen. Die Bevölkerungszahl wird also nicht nur weiter verringern, sondern das Durchschnittsalter wird auch weiter ansteigen.

Abbildung 1.9: Bevölkerungsentwicklung und -prognose im äußeren Entwicklungsraum

65 70 75 80 85 90 95 100

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20

Jahr Bevölkerungsentwicklung und -prognose im äußeren Entwicklungsraum (%)

bis 2002 Realentwicklung, ab 2003 Prognose Gesamt Stadt Land

Darüber hinaus werden die ländlichen Gebiete im Umland der Städte weniger von Suburbanisierungsge- winnen profitieren als im Verlauf der 90er Jahre. Die Städte im äußeren Entwicklungsraum werden vom

Bevölkerungsrückgang stärker betroffen sein als die übrigen ländlichen Gebiete. In letzteren wird die durchschnittliche Bevölkerungsdichte bis 2020 auf nur noch 40 Einwohner je km2 sinken - ein Wert, der ansonsten nur in ländlichen Räumen in Mecklenburg-Vorpommern sowie im nördlichen Sachsen-Anhalt erreicht wird.

Abbildung 1.10: Bevölkerungsprognose 2020 - Bevölkerungsveränderung 2003-2020

Die rückläufige Bevölkerungsentwicklung bei gleichzeitigem Trend zur Überalterung erfordert zur Siche- rung und zum Erhalt der ländlichen Räume als Lebens- und Arbeitsräume vielfältige Anpassungsstrategien beispielsweise in folgenden Bereichen:

Arbeitsmarkt

Beginnend mit den Jahren 2006/2007 in einzelnen Branchen besteht ab 2010 für fast alle Wirtschaftsberei- che - rein rechnerisch - die Gefahr eines Fachkräftemangels. Die jetzt noch aktiven Erfahrungsträger sind dann in das Seniorenalter „hineingewachsen“ und parallel dazu verringert sich durch den Geburtenknick das zahlenmäßige Potential jüngerer Nachwuchskräfte. Neben dem Erhalt der vorhandenen industriellen und Dienstleistungsbasis ist daher v.a. im Rahmen der Integrierten ländlichen Entwicklung sowohl zur Diversifizierung der Landwirtschaft als auch zur Schaffung alternativer Erwerbsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft beizutragen.

Infrastrukturkapazitäten

Insbesondere die soziale Infrastruktur ist auf den sinkenden Bedarf anzupassen. Dies gilt z.B. für Bildung und Ausbildung, Ver- und Entsorgung oder Wohnen. Der Bedarf an Kinderbetreuungskapazitäten wird sinken, der für die Betreuung von Senioren dagegen steigen. Dabei ist neben der Steigerung der Effizienz der Standortsysteme eine Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung durch qualitativ angemessene und bedarfsgerechte Infrastrukturen zu unterstützen. Besondere Bedeutung kommt der Dorfentwicklung sowie dem weiteren Stadtumbau zu.

Erschließung des Raumes

Ein rückläufiges Fahrgastaufkommen im ÖPNV birgt die Gefahr, dass weitere Teile der Verkehrsinfrastruk- tur ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit verlieren (Bahnstreckenstillegungen und Buslinienausdünnung). Die Folge sind, dass sowohl der Individualverkehr zunimmt als auch die Kosten der Infrastrukturerhaltung bei dünnerer Besiedlung steigen. Hier sind auch der Daseinsvorsorge Rechnung tragende flexiblere Mobil- tätskonzepte gefragt, wie beispielsweise Rufbusse und mobile Versorgungsdienste.

Die Bewältigung des „Schrumpfungsprozesses“ wird mehr und mehr zur zentralen Zukunftsaufgabe im ländlichen Raum werden.

2 Agrarpolitische Rahmenbedingungen, Förderung und übergreifende Maßnahmen 2.1 Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Verschiedene, sich unter Umständen überlagernde politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben Einfluss auf die weitere Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume. Im Vergleich zu anderen Politikbereichen wird die Agrarpolitik sehr weitgehend auf EU-Ebene bestimmt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass in diesem Politikfeld nur in begrenztem Umfang Möglichkeiten zur nationalen Gestal- tung der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bestehen.

Nicht erst seit Beginn der laufenden WTO-Verhandlungen zeichnet sich ab, dass auch die Landwirtschaft von einer voranschreitenden Globalisierung geprägt ist.

So waren es auch zu erwartende handelspolitische Forderungen der WTO (World Trade Organisation - Welthandelsorganisation), die im Juni 2003 zu den Beschlüssen zur Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) geführt haben.

Kennzeichnend für die getroffenen Beschlüsse ist:

- eine von der Produktion unabhängig gewährte Prämienzahlung („Entkopplung der Direktzahlungen“),

- eine Bindung der entkoppelten Direktzahlungen an die verpflichtende Einhaltung von Standards in den Bereichen Umwelt, Tierschutz, Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit („Cross Compliance“),

- eine finanzielle Verstärkung der Politik zur Entwicklung der ländlichen Räume (2. Säule), allerdings ohne Erhöhung der insgesamt verfügbaren Mittel, getragen aus der vorherigen Kürzung der Direkt- zahlungen („Modulation“),

- eine Anpassung im Bereich der Marktordnungen für Getreide und Milch, u. a. ein im Jahr 2004 wirk- sam werdender Fortfall der bisherigen Möglichkeit einer Roggenintervention

und schließlich

- ein im Vergleich zu früheren Reformen deutlich größerer Handlungsspielraum zur nationalen Ausgestaltung zentraler inhaltlicher Komponenten der Reformbeschlüsse.

Der auf Bund-Länder-Ebene laufende Abstimmungsprozess zur nationalen Umsetzung der GAP-Reform ist gegenwärtig noch nicht abgeschlossen.

Die angespannte Situation der öffentlichen Haushalte, sowohl beim Bund als auch beim Land erhöht weiter die Anforderungen an die Effizienz staatlicher Fördermaßnahmen und lässt wenig Spielraum für zusätzli- che Fördertatbestände. Mittelkürzungen bei den Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemein- schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) und deren stärkere Aus- richtung auf die Unterstützung einer integrierten ländlichen Entwicklung kennzeichnen diese Situation. Bis jetzt ist es Brandenburg mit großen Anstrengungen gelungen, die Kofinanzierung aller verfügbaren EU- und Bundesmittel abzusichern. Dafür mussten überwiegend aus Landesmitteln finanzierte Programme spürbar gekürzt und teilweise gestrichen werden.

Um so bedeutender ist die vom Bund und den betroffenen Ländern im September 2003 getroffene Ent- scheidung zu werten, den von der großen Dürre des vergangenen Jahres besonderes betroffenen Betrie- ben zu helfen. Bund und Land haben in 2003/2004 hierfür insgesamt 29 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Diese Mittel sind kein Ausgleich für den infolge der Dürre entstandenen Ertragsausfall, sondern lediglich eine Hilfe zur Existenzsicherung. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Überleben des Betriebes.

Politische Entscheidungen der Bundesregierung im Energiesektor, wie beispielsweise das Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien, bieten der Landwirtschaft zunehmend ein positives Umfeld für die Erzeu- gung nachwachsender Rohstoffe und Bioenergie. Neben positiven Auswirkungen auf die Umwelt und den Klimaschutz, insbesondere durch die Reduzierung von CO2-Emissionen aus fossilen Rohstoffen, bestehen damit für landwirtschaftliche Betriebe interessante Möglichkeiten, sich ein weiteres wirtschaftliches Stand- bein zu verschaffen.

Unter ökonomischen Gesichtspunkten hingegen problematisch, da zu Wettbewerbsverzerrungen führend, sind Entscheidungen, auf EU-Ebene definierte Standards, z. B. im Tier- und Pflanzenschutz, auf nationaler Ebene einseitig weiter anzuheben. Damit verbunden ist die Gefahr, Marktanteile durch Produktionsaufga- be oder Produktionsverlagerung ins Ausland zu verlieren, ohne einen wirksamen Beitrag, etwa zur Verbes- serung des Tierschutzes, geleistet zu haben.

Zum 1. Mai 2004 werden 10 weitere, überwiegend landwirtschaftlich geprägte Staaten der EU beitreten.

Dieser Beitritt wird nicht ohne Auswirkungen auch auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der hiesi- gen landwirtschaftlichen Unternehmen bleiben. Durch die Rahmenbedingungen in den Beitrittsstaaten ist ein verstärkter Wettbewerb zunächst in der Pflanzenproduktion zu erwarten, während ein entsprechender Anpassungsprozeß in der Tierproduktion einschließlich Verarbeitung aufgrund des damit verbundenen hohen Investitionsbedarfs noch länger dauern wird.