ARCHAISCHE

SIEDLUNGSBEFUNDE IN EPHESOS

A l e x a n d r a C . J . v o n M i l l e r

Mit Beiträgen von Michael Kerschner und Lisa Betina Textband

F O R S C H U N G E N I N E P H E S O S X I I I / 3

FORSCHUNGEN IN EPHESOS XIII/3ARCHAISCHE SIEDLAlexandra C. J. von Miller Der vorliegende Band ist der dritte in der Reihe »Forschungen in Ephesos«, der sich mit den Ergebnissen der

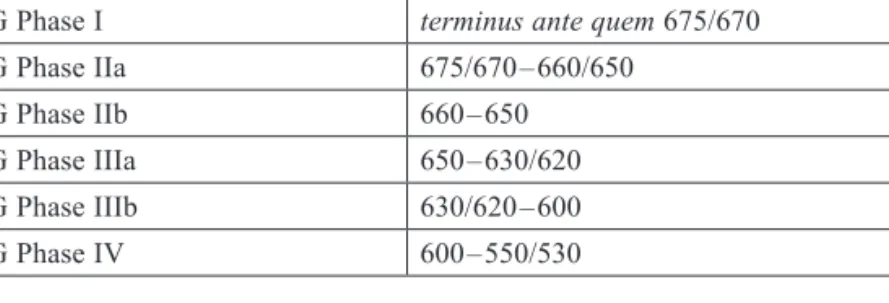

österreichischen Ausgrabungen auf der Tetragonos Agora in Ephesos auseinandersetzt. Befunde und Funde aus den Grabungen in der archaischen Siedlung unter der Tetragonos Agora (1989 – 1996) bilden hier den Ausgangspunkt einer keramischen Materialstudie vor siedlungsarchäologischem Hintergrund. Aus der Stratigrafie und den Baubefunden der Agora-Siedlung erschließt sich eine gut nachzuvollziehende relative Siedlungsabfolge mit vier Hauptphasen, die sich ihrerseits in sechs Subphasen unterteilen lassen. Die vergesellschaftete Gefäßkeramik erlaubt den Entwurf einer keramischen Typochronologie, die nicht nur die absolute Einordnung der Siedlungsphasen zwischen dem frühen 7. und dem mittleren 6. Jahrhundert ermöglicht, sondern über den Fundort Ephesos hinaus für die ostgriechische Keramikforschung richtungsweisend ist.

Berücksichtigt werden zudem zwei weitere ephesische Fundstellen: Bei Grabungen an den nordwestlichen Ausläufern des Panayırdağ und im Theater von Ephesos wurden größere Mengen von Gefäßkeramik geborgen, die den in der Agora- Siedlung gewonnenen Eindruck unterstreichen und differenziert ergänzen. Darüber hinaus gibt das mobile Inventar aller drei Fundstellen, allen voran die Gefäßkeramik, verbindlichen Aufschluss über die vielschichtige regionale und überregionale Vernetzung von Ephesos in Ionien und der östlichen Ägäis und zeigt demgegenüber die lokaltypischen Merkmale der ephesischen Produktion auf.

Auf Basis dieser repräsentativen Materialgrundlage wird schließlich das Potenzial, welches der Keramikforschung inner- halb der griechischen Siedlungsarchäologie zukommt, auch anhand funktionaler und allgemein kulturhistorischer Frage- stellungen ausgelotet. Damit gelingt es erstmals, mittels einer kontextuell umfassenden Befund- und Fundauswertung ein fundiertes archäologisches Bild des archaischen Ephesos jenseits des Artemisheiligtums zu zeichnen.

Alexandra von Miller studierte Klassische Archäologie und Ur- und Frühgeschichte an der Universität Wien, wo sie 2013 promoviert wurde. Nach einem Studienaufenthalt in Griechenland, mit dem verstärkt die Heiligtumsarchäologie in ihren Fokus rückte, forscht sie seit 2016 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg als Mitarbeiterin an einem Projekt der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste zum archaischen Didyma.

ISBN 978-3-7001-7895-8

Made in Europe

ALEXANDRA C. J. VON MILLER

ARCHAISCHE SIEDLUNGSBEFUNDE IN EPHESOS

TEXTBAND

FORSCHUNGEN IN EPHESOS

Herausgegeben vom

ÖSTERREICHISCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUT

derÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN

BAND XIII/3

Archaische Siedlungsbefunde in Ephesos

STRATIGRAFIE, BAUPHASEN, KERAMIK UND KLEINFUNDE AUS DEN GRABUNGEN UNTER DER

TETRAGONOS AGORA

ARCHAISCHE KERAMIKFUNDE AUS

DEM THEATER UND VON DEN NORDWESTLICHEN AUSLÄUFERN DES PANAYIRDAĞ

MIT BEITRÄGEN VON

MICHAEL KERSCHNER UND LISA BETINA

ALEXANDRA C. J. VON MILLER

TEXTBAND

Oliver Jens Schmitt, Peter Wiesinger und Waldemar Zacharasiewicz

Bestimmte Rechte vorbehalten.

ISBN 978-3-7001-7895-8 Copyright © 2019 by

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien

Redaktion und Lektorat: Barbara Beck-Brandt, Eva Diana Breitfeld-von Eickstedt, Judith Kreuzer Satz: Andrea Sulzgruber

Druck: Prime Rate, Budapest https://epub.oeaw.ac.at/7895-8

https://verlag.oeaw.ac.at Made in Europe

Die verwendete Papiersorte ist aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt, frei von säurebildenden Bestandteilen und alterungsbeständig.

Veröffentlicht mit Unterstützung des Austrian Science Fund (FWF): PUB 386-G25

Umschlagabbildung:

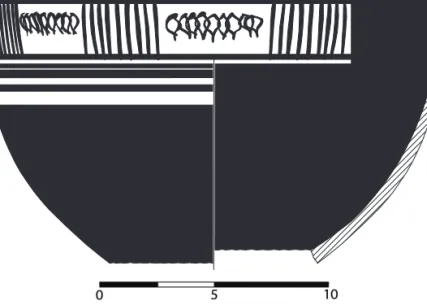

Dinos mit Tierfries (Kat. 1108), Zeichnung: Alexandra von Miller

Diese Publikation wurde einem anonymen, internationalen Begutachtungsverfahren unterzogen.

This publication was subject to international and anonymous peer review.

Peer review is an essential part of the Austrian Academy of Sciences Press evaluation process.

Before any book can be accepted for publication, it is assessed by international specialists and ultimately must be approved by the Austrian Academy of Sciences Publication Committee.

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie, detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

Tafelüberarbeitung und Druckvorbereitung:

Andrea Sulzgruber Umschlaggestaltung:

Büro Pani; Andrea Sulzgruber

Open Access: Wo nicht anders festgehalten, ist diese Publikation lizenziert unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung 4.0

Open access: Except where otherwise noted, this work is licensed

under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

von Miller-I-Text.indd 4 06.10.19 11:25

5

1 Die archaische Siedlung unter der Tetragonos Agora ... 19

1.A Stratigrafie und Befunde ... 19

1.A.1 Einleitung: Topografie und forschungsgeschichtlicher Überblick ... 19

1.A.1.1 Topografie ... 19

1.A.1.2 Forschungsgeschichtlicher Überblick ... 20

1.A.2 Baubeschreibung und Befundkatalog ... 20

1.A.2.1 AG Phase I ... 21

1.A.2.1.1 Befundkatalog ... 21

1.A.2.2 AG Phase II ... 21

1.A.2.2.1 Befundkatalog ... 22

1.A.2.3 AG Phase III ... 23

1.A.2.3.1 Befundkatalog ... 24

1.A.2.4 AG Phase IV ... 27

1.A.2.4.1 Befundkatalog ... 28

1.A.3 Die Bauphasen im stratigrafischen Gesamtbefund: Zusammenfassende Darstellung ... 30

1.A.3.1 AG Phase I ... 30

1.A.3.2 AG Phase II ... 30

1.A.3.3 AG Phase III ... 31

1.A.3.4 AG Phase IV ... 32

1.A.3.5 Zusammenfassende Übersicht ... 33

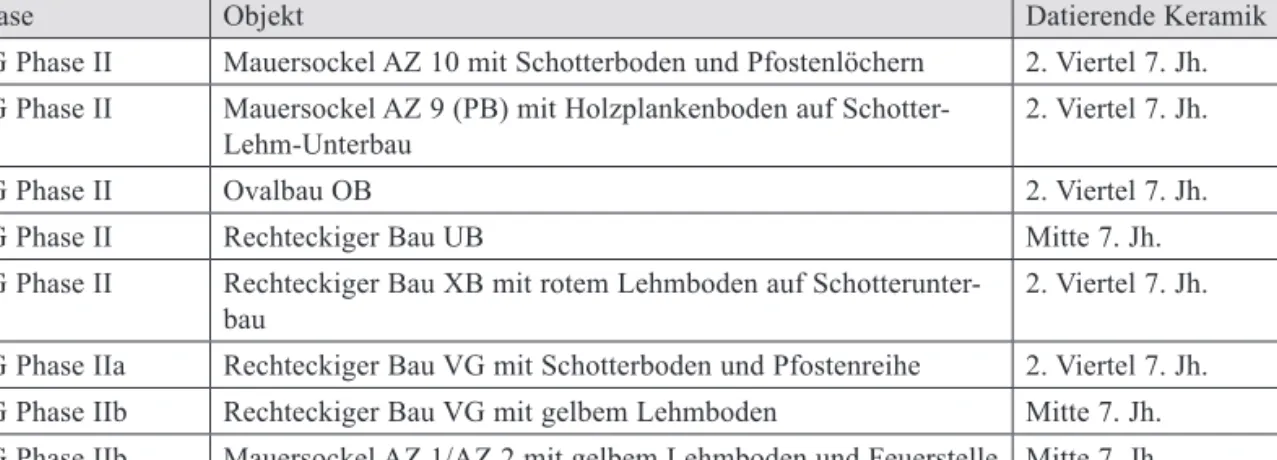

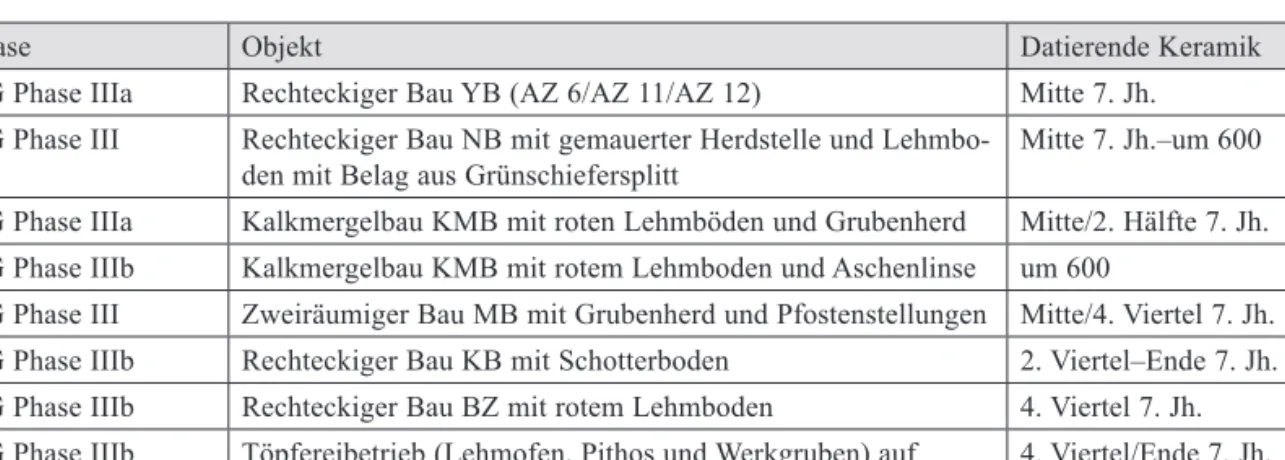

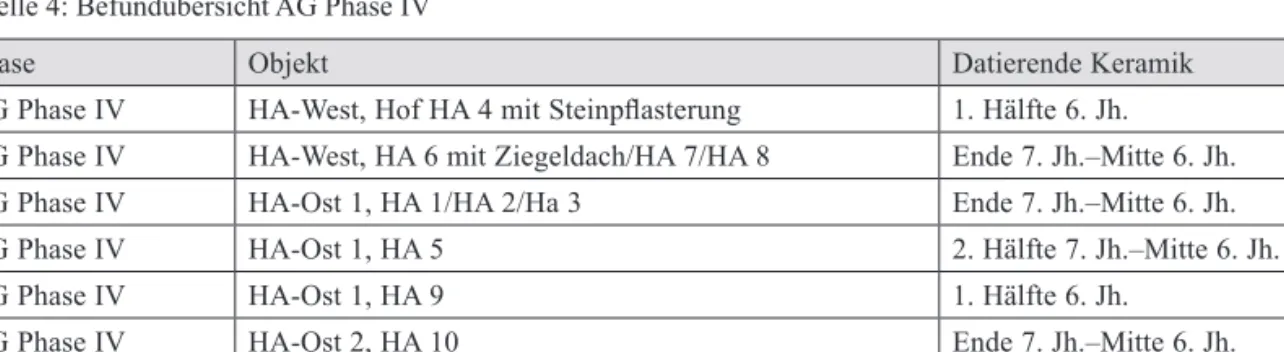

1.A.4 Tabellarische Befundaufschlüsselung ... 34

1.B Die Keramik ... 45

1.B.1 Forschungs- und Publikationsstand zur ostgriechischen Keramik archaischer Zeit ... 45

1.B.1.1 Typologie und Chronologie ... 46

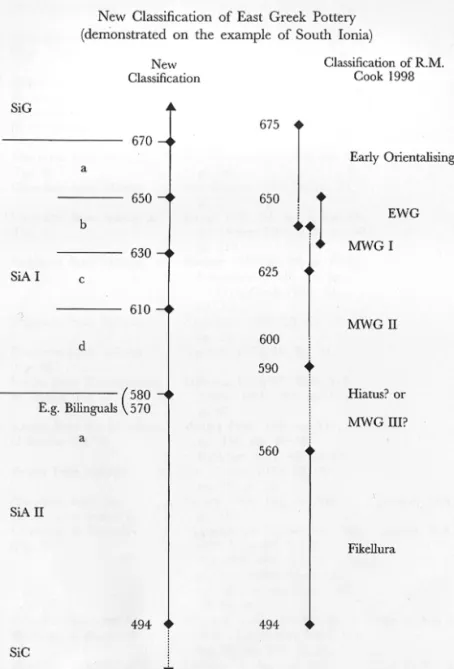

1.B.1.1.1 Relative Chronologie ... 46

1.B.1.1.2 Absolute Chronologie ... 48

1.B.1.2 Zum Forschungsstand in Ephesos ... 52

1.B.2 Methode ... 53

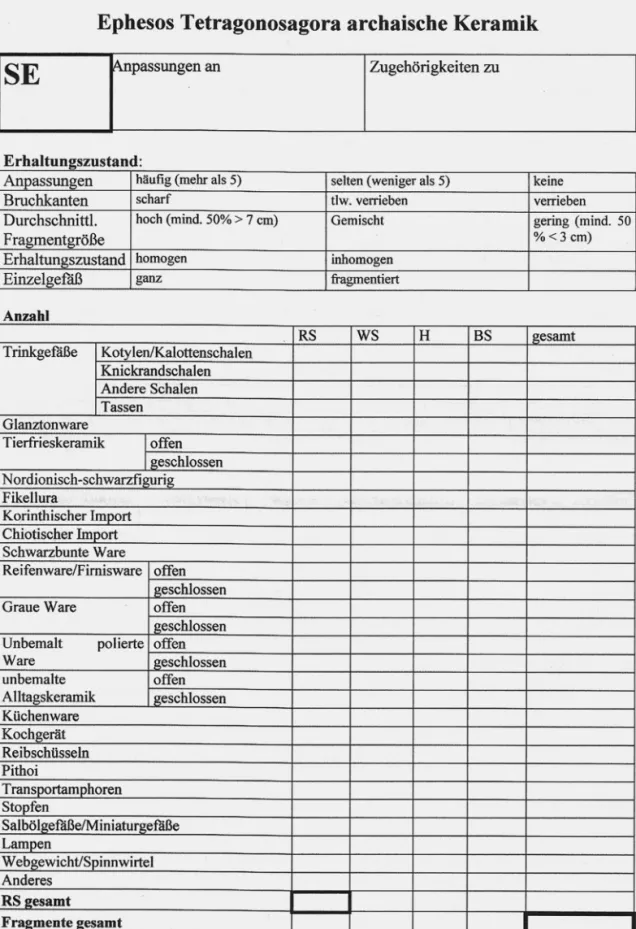

1.B.2.1 Materialaufnahme ... 53

1.B.2.2 Auswertung und Präsentation ... 54

1.B.2.3 Terminologie ... 56

1.B.3 Die Gefäßkeramik aus den archaischen Siedlungsbefunden in Ephesos ... 57

1.B.3.1 Trinkgefäße ... 57

1.B.3.1.1 Zum Stand der Fabrikatsanalysen ... 57

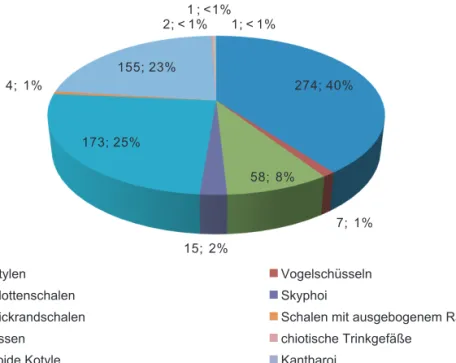

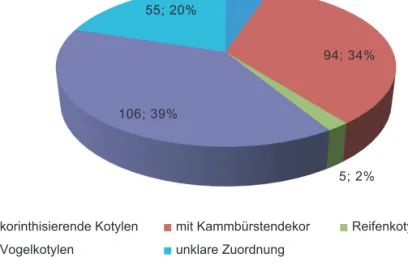

1.B.3.1.2 Ostgriechische Kotylen ... 62

1.B.3.1.3 Vogelschüsseln ... 75

1.B.3.1.4 Kalottenschalen ... 77

1.B.3.1.5 Knickrandskyphoi ... 82

INHALT TEIL I: TEXT Vorwort der Grabungsleitung ... 13

Vorwort der Verfasserin ... 15

1.B.3.1.6 Knickrandschalen ... 85

1.B.3.1.7 Schalen mit ausgebogenem Rand ... 99

1.B.3.1.8 Tassen ... 100

1.B.3.1.9 Kantharoi ... 107

1.B.3.1.10 Chiotische Trinkgefäße ... 108

1.B.3.1.11 Trinkgefäße lydischen Typs ... 109

1.B.3.2 Mischgefäße ... 110

1.B.3.2.1 Kratere ... 110

1.B.3.2.2 Dinoi ... 114

1.B.3.2.3 Orientalisierende Mischgefäße ... 116

1.B.3.2.4 Nordionisch-schwarzfigurige Mischgefäße ... 119

1.B.3.3 Tiefe Schüsseln ... 120

1.B.3.4 Serviergefäße ... 123

1.B.3.4.1 Schüsseln ... 123

1.B.3.4.2 Teller ... 136

1.B.3.4.3 Deckel ... 149

1.B.3.5 Schankgefäße ... 152

1.B.3.5.1 Kännchen ... 152

1.B.3.5.2 Kannen ... 156

1.B.3.6 Vorrats- und Transportgefäße ... 175

1.B.3.6.1 Amphoren der Feinkeramik ... 175

1.B.3.6.2 Schulterhenkelamphoren ... 177

1.B.3.6.3 Haushaltsamphoren/Hydrien ... 178

1.B.3.6.4 Handels- und Transportamphoren ... 190

1.B.3.6.5 Stamnoi ... 212

1.B.3.6.6 Eimer ... 212

1.B.3.7 Küchenwaren ... 213

1.B.3.7.1 Gefäße für die Nahrungszubereitung ... 213

1.B.3.7.2 Kochgefäße ... 216

1.B.3.7.3 Küchengerätschaften ... 224

1.B.3.8 Speichergefäße ... 226

1.B.3.8.1 Pithoi ... 226

1.B.3.9 Lampen ... 227

1.B.3.10 Salbgefäße ... 229

1.B.3.10.1 Ringaskoi ... 229

1.B.3.10.2 Lekythoi ... 230

1.B.3.10.3 Amphoriskoi ... 230

1.B.3.10.4 Tiegel ... 231

1.B.3.10.5 Pyxiden ... 231

1.B.3.11 Flaschen ... 231

1.B.3.12 Omphalosschalen ... 232

1.B.3.13 Miniaturgefäße ... 233

1.B.3.13.1 Hydriskoi ... 233

1.B.3.13.2 Offene Formen ... 233

1.B.3.14 Keramische Sonderformen ... 234

1.B.3.14.1 Stopfen/Spielsteine ... 234

1.B.3.14.2 Spinnwirtel ... 234

1.B.3.14.3 Netzgewichte ... 234

1.B.3.15 Korinthische Importkeramik ... 235

1.B.3.15.1 Trinkgefäße ... 235

1.B.3.15.2 Schankgefäße ... 238

1.B.3.15.3 Aryballoi ... 240

7

Inhalt

1.B.3.15.4 Anderes ... 240

1.B.3.16 Attische Importkeramik und attisierende Gefäße ... 241

1.B.3.16.1 Schalen ... 241

1.B.3.16.2 Geschlossene Gefäße ... 241

1.B.4 Zusammenfassende Diskussion des Gefäßensembles ... 242

1.B.5 Baukeramik ... 249

1.C Die Kleinfunde ... 251

1.C.1 Metallfunde ... 251

1.C.1.1 Bronze ... 251

1.C.1.1.1 Trachtbestandteile ... 251

1.C.1.1.2 Schmuck ... 252

1.C.1.1.3 Waffen ... 253

1.C.1.1.4 Objekte unbestimmter Funktion ... 255

1.C.1.2 Eisen ... 255

1.C.1.2.1 Waffen/Nutzgerät ... 255

1.C.1.2.2 Anderes ... 256

1.C.2 Andere Kleinfunde ... 256

1.C.2.1 Elfenbein ... 256

1.C.2.1.1 Trachtbestandteile ... 256

1.C.2.1.2 Anderes ... 257

1.D Die Kontexte ... 258

1.D.1 Absolute Chronologie der Bauphasen: Stratigrafie und Keramik ... 258

1.D.1.1 AG Phase I ... 258

1.D.1.1.1 Holzpfostenbau VZ ... 258

1.D.1.2 AG Phase II ... 258

1.D.1.2.1 Mauersockel AZ 10 ... 258

1.D.1.2.2 Mauersockel AZ 9 (Gebäude PB) ... 259

1.D.1.2.3 Ovalbau OB ... 259

1.D.1.2.4 Holzpfostenbau VG ... 260

1.D.1.2.5 Mauern AZ 1 und AZ 2 ... 260

1.D.1.2.6 Gebäude UB ... 261

1.D.1.2.7 Gebäude XB ... 261

1.D.1.3 AG Phase III ... 262

1.D.1.3.1 Mauern AZ 6/AZ 11/AZ 12 (Gebäude YB) ... 262

1.D.1.3.2 Rechteckiger Bau NB ... 263

1.D.1.3.3 Kalkmergelbau KMB ... 264

1.D.1.3.4 Zweiräumiger Bau MB ... 264

1.D.1.3.5 Rechteckiges Gebäude KB ... 265

1.D.1.3.6 Rechteckiges Gebäude BZ ... 265

1.D.1.3.7 Töpfereibetrieb ... 266

1.D.1.4 AG Phase IV ... 266

1.D.1.4.1 Haushofkomplex HA-West ... 266

1.D.1.4.2 Gebäudeflucht HA-Ost 1 ... 267

1.D.1.4.3 Raumkonstellation HA-Ost 2 ... 268

1.D.1.5 Zusammenfassung ... 269

1.D.2 Die Keramik im Kontext: Annäherung an eine funktionale Analyse ... 269

1.D.2.1 Die Fundensembles der Agora-Siedlung: Regelfall und Sonderphänomene ... 270

1.D.2.1.1 Der Ovalbau OB und die Siedlung der AG Phase II ... 271

1.D.2.1.2 Das zweiräumige Gebäude MB, der Kalkmergelbau KMB und die Siedlung der AG Phase III ... 276

1.D.2.1.3 Der Töpfereibetrieb und die Siedlung der AG Phase III ... 279

1.D.2.1.4 Der ziegelgedeckte Raum HA 6 und der Haushof- komplex HA-West ... 280

1.D.2.2 Diskussion ... 283

1.D.3 Die Siedlungsbefunde unter der Tetragonos Agora: Zusammenfassende Darstellung ... 287

1.E Typochronologie ... 289

1.E.1 Eine chronologische Gefäßtypologie für das archaische Ephesos ... 289

1.E.1.1 Die Keramik der AG Phase I: 730/700 – 675/670 v. Chr. ... 289

1.E.1.2 Die Keramik der AG Phase IIa+b: 675/670 – 660/650 v. Chr. ... 289

1.E.1.3 Die Keramik der AG Phase IIIa+b: 650 – 600 v. Chr. ... 294

1.E.1.4 Die Keramik der AG Phase IV: 600 – 550/530 v. Chr. ... 299

1.E.2 Zusammenfassung ... 305

2 Geometrische und archaische Keramikfunde aus dem Theater und aus den Grabungen der 1920er Jahre am nordwestlichen Ausläufer des Panayırdağ ... 309

2.A Geometrische und archaische Keramik aus dem Theater von Ephesos ... 310

2.A.1 Grabung und Kontext ... 310

2.A.2 Die Keramik ... 312

2.A.2.1 Trinkgefäße ... 312

2.A.2.1.1 Ostgriechische Kotylen ... 312

2.A.2.1.2 Kalottenschalen ... 312

2.A.2.1.3 Knickrandschalen ... 314

2.A.2.1.4 Schalen mit ausgebogenem Rand ... 314

2.A.2.1.5 Tassen ... 315

2.A.2.1.6 Chiotische Trinkgefäße ... 316

2.A.2.2 Mischgefäße ... 316

2.A.2.3 Serviergefäße ... 318

2.A.2.3.1 Schüsseln ... 318

2.A.2.3.2 Teller ... 319

2.A.2.3.3 Deckel ... 320

2.A.2.4 Schankgefäße ... 320

2.A.2.4.1 Kännchen ... 320

2.A.2.4.2 Kannen ... 320

2.A.2.5 Vorrats- und Transportgefäße ... 321

2.A.2.5.1 Amphoren der Feinkeramik ... 321

2.A.2.5.2 Haushaltsamphoren/Hydrien ... 322

2.A.2.5.3 Transportamphoren ... 323

2.A.2.5.4 Stamnoi ... 323

2.A.2.6 Küchenwaren ... 323

2.A.2.7 Lampen ... 324

2.A.2.8 Salbgefäße ... 324

2.A.2.8.1 Ringaskoi ... 324

2.A.2.8.2 Aryballoi ... 324

2.A.2.8.3 Lekythoi ... 325

2.A.2.8.4 Pyxiden ... 325

2.A.2.9 Miniaturgefäße ... 325

2.A.2.10 Korinthische Importkeramik ... 325

2.A.2.11 Attische Importkeramik und attisierende Gefäße ... 325

2.A.2.11.1 Schalen ... 325

2.A.2.11.2 Geschlossene Gefäße ... 326

2.A.3 Diskussion ... 326

9

Inhalt

2.B Geometrische und archaische Keramik vom nordwestlichen Ausläufer

des Panayırdağ (mit Beiträgen von M. Kerschner) ... 329

2.B.1 Grabung und Kontext ... 329

2.B.1.1 Dokumentationslage ... 329

2.B.1.2 Fundauswahl ... 330

2.B.2 Die Keramik ... 331

2.B.2.1 Trinkgefäße ... 331

2.B.2.1.1 Ostgriechische Kotylen ... 331

2.B.2.1.2 Vogelschüsseln ... 334

2.B.2.1.3 Kalottenschalen ... 334

2.B.2.1.4 Knickrandskyphoi ... 337

2.B.2.1.5 Knickrandschalen ... 337

2.B.2.1.6 Tassen ... 338

2.B.2.1.7 Kantharoi (M. Kerschner) ... 340

2.B.2.2 Mischgefäße ... 341

2.B.2.2.1 Geometrische/subgeometrische Mischgefäße ... 341

2.B.2.2.2 Archaische Mischgefäße ... 343

2.B.2.2.3 Orientalisierende Mischgefäße ... 344

2.B.2.2.4 Nordionisch-schwarzfigurige Mischgefäße ... 347

2.B.2.3 Tiefe Schüsseln ... 350

2.B.2.4 Serviergefäße ... 350

2.B.2.4.1 Schüsseln ... 350

2.B.2.4.2 Teller ... 352

2.B.2.4.3 Deckel ... 354

2.B.2.5 Schankgefäße ... 354

2.B.2.5.1 Kännchen ... 354

2.B.2.5.2 Kannen ... 355

2.B.2.6 Vorrats- und Transportgefäße ... 357

2.B.2.6.1 Amphoren der Feinkeramik ... 357

2.B.2.6.2 Haushaltsamphoren/Hydrien ... 358

2.B.2.6.3 Transportamphoren ... 359

2.B.2.7 Küchenwaren ... 361

2.B.2.8 Speichergefäße ... 362

2.B.2.9 Lampen ... 363

2.B.2.10 Keramische Sonderformen ... 363

2.B.2.11 Keramik lydischen Typs aus den Grabungen von Josef Keil (M. Kerschner) ... 363

2.B.2.11.1 Ovoide Kotylen ... 364

2.B.2.11.2 Schulterhenkelamphoren des Myrina-Typs ... 380

2.B.2.11.3 Teller der ›Marbled ware‹ ... 384

2.B.2.11.4 Lydische Keramik oder Keramik lydischen Typs: Zur Frage der Terminologie ... 386

2.B.2.12 Korinthische Importkeramik ... 393

2.B.2.13 Zypriotische Importkeramik ... 394

2.B.3 Diskussion ... 394

3 Das archaische Ephesos im Spiegel Ioniens ... 403

3.A Das chronologische Typenspektrum im kontextuellen Vergleich mit ionischen Fundplätzen ... 403

3.A.1 Milet ... 403

3.A.2 Assesos ... 405

3.A.3 Samos ... 407

3.A.4 Smyrna ... 410

3.A.5 Klazomenai ... 412

3.A.6 Chios ... 413

3.A.7 Zusammenfassung ... 414

3.B Das archaische Ephesos und die keramische Kultur ionisch geprägter Zentren am Schwarzen Meer und in Ägypten ... 416

3.B.1 Istros und die ionischen Niederlassungen im Schwarzmeerraum ... 416

3.B.2 Naukratis ... 419

3.B.3 Zusammenfassung ... 419

3.C Die Siedlungskeramik als Reflex der kulturellen und wirtschafts- geschichtlichen Prägung des archaischen Ephesos: Zusammenfassende Darstellung und Ausblick ... 421

4 Petrographic evaluation of selected Geometric and Archaic vessels: identifying imports and defining Ephesian reference groups (L. Betina) ... 425

4.A Introduction ... 425

4.B Aims of the analytical programme ... 426

4.C Petrographic descriptions and interpretation ... 428

4.D Discussion ... 457

4.D.1 The composition of ceramics from Ephesos in the first half of the 1st millennium B.C. ... 457

4.D.2 A local reference group? Pottery from the Archaic kiln on the Tetragonos Agora ... 458

4.D.3 Geochemical differentiation of fine-grained petrofabrics ... 459

4.D.4 Varieties of Ephesian petrofabrics and shape repertoire ... 466

4.D.5 On the provenance of imported vessels ... 467

4.E Conclusion ... 471

5 Zusammenfassung/Summary/Özet ... 473

5.A Zusammenfassung ... 473

5.B Summary ... 475

5.C Özet ... 478

6 Verzeichnisse ... 481

Abgekürzt zitierte Literatur ... 481

Abkürzungen in Text und Katalog ... 508

Abkürzungen zur Bezeichnung der Baustrukturen ... 508

Abkürzungen bei Inventarnummern ... 508

Verfasser/-innen von Zeichnungen, Umzeichnungen und Fotografien ... 508

Abbildungsnachweis ... 509

Tafelabbildungen ... 509

Textabbildungen ... 531

11

Inhalt

TEIL II: KATALOG

Erläuterungen zum Katalog ... 7

Agora-Siedlung ... 9

Theater ... 309

›Keil-Grabung‹ am Nordwestabhang des Panayırdağ 1926/1927/1929 ... 341

TEIL III: TAFELN Plantafeln 1 –31 Keramiktafeln 1 –215 Fototafeln 1 –24

Chronologische Typentafeln 1 – 8

13

VORWORT DER GRABUNGSLEITUNG

Eine konzise Forschungsstrategie für Ephesos zu entwickeln, bedeutete von Anfang an team- orientierte Grabungsleitung und eine Aufteilung der Kompetenzen, da aufgrund der Komplexität des Forschungsobjekts eine Vernachlässigung wichtiger Aspekte sowie eine Zersplitterung in nicht kohärente Einzelprojekte drohte. Diese Schwachstelle der Grabung Ephesos war in der Vergangenheit oft kritisiert worden und sollte sich nicht wiederholen. Es war daher logisch, die Verantwortung über die Erforschung des vorhellenistischen Ephesos an einen Experten abzu- treten, und ich bin Michael Kerschner, meinem langjährigen Weggefährten, sehr dankbar, dass er diese herausfordernde und bisweilen belastende Funktion übernommen hat.

Die nun vorliegende Arbeit von Alexandra von Miller über die archaische Keramik von der Tetragonos Agora und anderen griechischen Siedlungsplätzen in Ephesos ist, neben den zahl- reichen wegweisenden Arbeiten des Projektleiters Michael Kerschner, ein erster großer Wurf, ein Meilenstein in der Forschungsgeschichte von Ephesos. Die Arbeit basiert auf Ausgrabungen auf der Tetragonos Agora unter der Leitung von Gerhard Langmann und später Peter Scherrer, wobei es der Autorin gelungen ist, die Stratigrafie zu verfeinern und durch ihre minutiöse Auf- arbeitung des keramischen Fundmaterials die ursprünglichen Datierungsvorschläge teilweise zu korrigieren. Betont werden muss, dass trotz der flächenmäßig geringen Ausdehnung der Grabung die archaische Siedlung unter der Tetragonos Agora in Ephesos bislang die feinste relativchro- nologische Gliederung im archaischen Ionien erlaubt.

Durch die Einbeziehung archaischer Keramik aus dem Theater sowie von Material aus Gra- bungen im Bereich des Vediusgymnasiums und des Stadions, die schon unter Josef Keil und Franz Miltner in den Jahren 1926–1929 erfolgten, konnte das Spektrum erweitert, neu Hinzuge- kommenes kombiniert und dadurch ein Gesamtbild des archaischen Ephesos gewonnen werden.

Den Ausgangspunkt dieser Studie bietet eine von Alexandra von Miller verfasste, an der Univer- sität Wien approbierte und von der Dr. Maria Schaumayer-Stiftung ausgezeichnete Dissertation, die überarbeitet und mit Beiträgen von Lisa Betina (vormals Peloschek) und Michael Kerschner erweitert wurde.

Das umfangreiche Werk stellte sowohl die Redaktion am ÖAI als auch den Verlag der Öster- reichischen Akademie der Wissenschaften vor große Herausforderungen. Dafür sei den Teams unter Barbara Beck-Brandt und Thomas Jentzsch sehr herzlich gedankt. Die Drucklegung war nur mit einer unterstützenden Finanzierung durch den FWF möglich, der auch für die Open Access-Stellung Sorge trug.

Es ist der vorliegenden Studie zu verdanken, dass nun auch anhand der materiellen Kultur die enge kulturelle Verschränkung von Heiligtum und Siedlung(en) deutlich wird. Stratigrafie und Kontext waren die Grundlage für weitreichende Schlussfolgerungen, die unser Bild über das archaische Ephesos nachhaltig verändern werden.

Sabine Ladstätter Stanford, Jänner 2019

15

VORWORT DER VERFASSERIN

Die archaische Epoche steht seit Beginn der Ausgrabungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahr- hunderts im Fokus der archäologischen Forschungstätigkeiten in Ephesos. Tatsächlich war es die Suche nach dem bei Antipatros von Sidon als eines der sieben Weltwunder überlieferten spät- klassischen Artemistempel, der im Kern auf einen archaischen Vorgängerbau zurückgeht, welche im Jahre 1863 die erste archäologische Expedition unter der Leitung von John Turtle Wood nach Ephesos führte. Damit wurde eine mittlerweile über hundertfünfzigjährige Grabungstradition in Ephesos initiiert, mit der seit seiner Gründung im Jahre 1898 das Österreichische Archäolo- gische Institut betraut ist. Die Frühzeit von Ephesos blieb seither, wie es zahlreiche Aufsätze und Monografien belegen, stets im Blickpunkt der Forschung, wenngleich der archäologische Quellenbestand abseits des Artemisions zunächst wenig umfangreich und für eine Interpretation schwer verwertbar blieb.

Diese Situation erfuhr in den Jahren 1987 – 1996 eine entscheidende Wende, als es im Zuge der Ausgrabungen im Bereich der Tetragonos Agora gelang, eine mehrere Bauphasen umfassende archaische Siedlung zu lokalisieren und in Teilen freizulegen. Die Arbeiten fanden zunächst unter der Leitung von Gerhard Langmann statt und lagen seit 1992 in der Verantwortung von Peter Scherrer, der im Jahre 2006 im Rahmen dieser Publikationsreihe erste vorläufige, gleich- wohl grundlegende Ergebnisse zur Stratigrafie, Bebauung und Chronologie der archaischen Siedlung vorlegte (FiE 13, 2). Damit eröffnete sich nicht nur ein neuer Zugang in der bis zum heutigen Tage teils kontrovers geführten Diskussion um die historische Topografie des frühen Ephesos, sondern es war zugleich erstmals die Voraussetzung gegeben, auf Basis einer stratigra- fisch verankerten und repräsentativen Materialmenge generelle Informationen zur Entwicklung des archaischen Ephesos am Beispiel der Siedlung unter der Tetragonos Agora zu gewinnen und die in seiner jenseits des sakralen Ambientes im Artemisheiligtum materiellen Kultur zutage tretenden charakteristischen Merkmale herauszuarbeiten.

Diese letztgenannten Informationen soweit als möglich vorzustellen ist das Ziel des vorlie- genden Bandes, der sich in seinem ersten Teil (Kapitel 1) eingehend mit den archaischen Sied- lungsbefunden unter der Tetragonos Agora auseinandersetzt und dabei unterschiedlichen Frag- stellungen chronologischer, typologischer und funktionaler Natur Rechnung zu tragen bemüht ist.

Dies geschieht in einer kontextuellen Analyse, in deren Rahmen die bereits vom Ausgräber Peter Scherrer vorgestellte Grabungsstratigrafie, welche im Zuge der Auswertung verfeinert werden konnte, sowie auch bautypologische Überlegungen zu den Siedlungsstrukturen gemeinsam mit dem vergesellschafteten Fundmaterial berücksichtigt werden. Dabei ist zu betonen, dass ohne die vorbildliche und umfassende Grabungsdokumentation eine Auswertung der teilweise sehr komplexen und aufgrund der Grabungssituation vor Ort auch ausschnitthaften Stratigrafie nicht hätte erfolgreich verlaufen können. Gleichwohl liegt das Hauptaugenmerk ausdrücklich auf der Fundkeramik, weshalb die vorliegende Arbeit in erster Linie als keramische Materialstudie ver- standen sein möchte.

Um das Profil des archaischen Ephesos auch abseits der Agora-Siedlung weiter zu schärfen, werden zwei zur archaischen Siedlung teilweise parallel datierende Materialkomplexe in die Überlegungen einbezogen und in Relation zu der Siedlung unter der Tetragonos Agora diskutiert (Kapitel 2).

Die Fundkeramik aus dem Bereich des späteren Vediusgymnasiums zählt mit zu den ältes- ten Grabungsfunden aus Ephesos, die von einer Beschäftigung mit der frühen ephesischen Siedlungstopografie zeugen. Sie wurde bereits in den 1920er Jahren geborgen, als Josef Keil und Franz Miltner zu Füßen des nordwestlichen Abhangs des Panayırdağ nach Hinweisen auf

die ›altephesische‹ Siedlung suchten. Diese Hinweise auf eine Aktivität vorklassischer Zeit blieben jedoch auf die hier erstmals vollständig vorgelegte Gefäßkeramik beschränkt, während tatsächliche Siedlungsstrukturen nicht angetroffen wurden. Die archaische Fundkeramik aus den Bauniveaus des Theaters von Ephesos birgt in ihrer stratigrafischen Verortung in nacharchai- schen Schichtniveaus ebenfalls wenige Anhaltspunkte, doch erweitert sie in ihrer typologischen Bandbreite den von der Lebensdauer der Agora-Siedlung vorgegebenen chronologischen Rah- men und vermag somit unsere Kenntnis um die materielle Kultur bis in die spätarchaische Zeit maßgeblich zu erweitern.

Gemeinsam vermitteln die keramischen Hinterlassenschaften aller drei in diesem Band the- matisierten ephesischen Fundstellen einen wenn auch ausschnitthaften, so doch umfangreichen und aufgrund der Materialmenge repräsentativen Einblick in den in Ephesos vom späten 8. bis in das ausgehende 6. Jahrhundert vertretenen Gefäßbestand, der zu einem Vergleich mit anderen Fundorten des ionischen Kulturraumes anregt (Kapitel 3). Mit der hiermit vorgestellten Materi- albasis wird es erstmals möglich, Gemeinsamkeiten des archaischen Ephesos mit benachbarten Zentren aufzuzeigen, Unterschiede festzustellen und lokale Phänomene zu benennen. In diesem Zusammenhang muss besonders auf die Ergebnisse der von Lisa Betina an ausgewähltem Mate- rial durchgeführten petrografischen und geochemischen Analysen verwiesen werden (Kapitel 4), welche die archäologische und fabrikatstypologische Interpretation des Fundbestands mit archäo- metrischen Daten hinterlegen und somit auf eine verbindliche Grundlage stellen.

Es liegt in der Natur dieser Arbeit und ihres inhaltlichen Rahmens, dass viele Themenkreise und Fragestellungen zwar angesprochen und in Bezug auf die neu vorgestellte Materialevidenz angeschnitten, nicht aber in die erforderliche Tiefe verfolgt werden können. Dies muss zukünf- tigen Forschungsvorhaben vorbehalten bleiben. Der Anspruch dieses Bandes bleibt es jedoch, die nunmehr erweiterte archäologische Quellenlage zum archaischen Ephesos vorzustellen, wesentliche Informationen und Daten verfügbar und nutzbar zu machen sowie eine positive Argumentationsgrundlage bereitzustellen, auf die mögliche anschließende Arbeiten zu jenen weiterführenden Spezialthemen, die hier nur angesprochen werden konnten, aufbauen können.

Die vorliegende Materialstudie geht in ihrem Kern auf meine Dissertation über die archai- schen Siedlungsbefunde von Ephesos zurück. Diese wurde, auch dank der finanziellen Unter- stützung durch das vom Österreichischen Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung am Österreichischen Archäologischen Institut in Wien vergebene Stipendium für Archäologie sowie des vom Landesamt für Bildung und Kultur, Abteilung für Hochschulförderung, Univer- sität und Forschung der Autonomen Provinz Bozen/Südtirol zuerkannten Studienstipendiums für Postgraduale Ausbildungen im Jahre 2013 an der Universität Wien zum Abschluss gebracht. Die inhaltliche Überarbeitung des Textes zum Zweck der Publikation erfolgte im Wesentlichen noch im Laufe desselben Jahres, weshalb nach 2013 erschienene Literatur nur bedingt in das Publika- tionsmanuskript eingearbeitet werden konnte. Für das Vertrauen, das mir von Sabine Ladstätter, Direktorin des Österreichischen Archäologischen Instituts und Grabungsleiterin von Ephesos, und insbesondere von Michael Kerschner, Leiter der Forschungsvorhaben zum vorhellenistischen Ephesos, entgegengebracht wurde, als sie mich mit der Aufgabe betrauten, das hier vorgelegte Material aus den Agora-Grabungen und aus den Grabungen J. Keils zu bearbeiten, habe ich ebenso zu danken wie für die bereitwillig gewährte, allfällige Unterstützung während meiner wiederholt langen Aufenthalte in Ephesos sowie für die wohlwollende akademische Betreuung meiner Arbeit. Alice Waldner danke ich für die freundliche Übergabe des archaischen Materials aus den von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften durchgeführten Theatergrabun- gen. Sabine Ladstätter gilt darüber hinaus mein besonderer Dank für ihre Unterstützung des hiermit zum Abschluss gebrachten Publikationsvorhabens.

Meinen Mitautoren an diesem Buch, Michael Kerschner und Lisa Betina, sei für ihre Bereit- schaft gedankt, trotz mannigfacher anderer Verpflichtungen zu dem guten Gelingen der Publi- kation beizutragen und diese mitzutragen. Michael Kerschner brachte dankenswerterweise sein fundiertes Wissen über die Keramik lydischen Typs ein; Lisa Betina hat sich um die archäome- trische Analyse der Keramik und deren Auswertung verdient gemacht und die archäologische Materialstudie damit um eine unverzichtbare Dimension ergänzt.

17

Vorwort der Autorin

Eine Reihe weiterer Personen hat zum glücklichen Abschluss des hier publizierten Forschungs- vorhabens beigetragen. Bei der Materialaufnahme durfte ich mich auf die unschätzbare Hilfe der Restauratorinnen Mihrican Eser, Silvia Kalabis und Didem Taner verlassen; Niki Gail hat sich der fotografischen Dokumentation und Druckvorbereitung der publikationsrelevanten Gefäße ange- nommen. Jana Ulrich und Ireen Kowalleck danke ich für die uneigennützig gewährten helfenden Handgriffe, die mich in der Endphase der Materialdokumentation wesentlich entlastet haben.

Besonderen Dank schulde ich des Weiteren Isabella Benda-Weber und Lilli Zabrana, die mir bei der Einsichtnahme in die umfangreiche Grabungsdokumentation zu den Agora-Grabungen hilfreich zur Seite standen; ein Teil der Profilpläne wurde dankenswerterweise von Peter Scherrer ausgewählt und zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt. Vor dem Beginn meiner Beschäftigung mit dem Material wurde die Aufarbeitung der archaischen Keramikfunde aus den Grabungen unter der Tetragonos Agora vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) durch das Projekt P 11032 (Projektleitung P. Scherrer, Ausführende W. Mayr, M. Kerschner) gefördert, in dessen Rahmen ein Teil der hier vorgelegten Keramik erstmals aufgenommen und in unterschiedlicher Ausführlichkeit dokumentiert werden konnte (Zeichnungen stammen von K. Bernhardt, L. Betina, M. Kerschner, B. Konnemann, W. Mayr und U. Winkler). Für die freundliche Übergabe der bestehenden Dokumentation danke ich Michael Kerschner, Alice Wald- ner danke ich für das Überlassen der Dokumentation zur Keramik aus den Theatergrabungen (Zeichnungen stammen von M. Gessl). Alice Waldner und Martin Hofbauer sei darüber hinaus aufrichtig für die vorab großzügig gewährte Einsichtnahme in ihre sich in Publikationsvorberei- tung befindlichen Manuskripte zu Stratigrafie und Keramik aus den Theatergrabungen gedankt.

Die Profil- und Planzeichnungen stammen von Gabriele Erath, Türkan Gedik, Gertrud Gru- ber, Karin Koller, Christian Maier, Peter Scherrer, Charlotta Scheich, Feriştah Soykal, Elisabeth Trinkl und Ute Winkler. Die Digitalisierung der Profilzeichnungen und Phasenpläne wurde von Martin Hofbauer und im Besonderen von Isabella Benda-Weber angefertigt. Die topografischen Übersichtspläne wurden freundlicherweise von Michael Kerschner zur Verfügung gestellt. Die Zusammenfassung haben dankenswerterweise Neşe Kul-Berndt in die türkische und Sarah Cor- mack in die englische Sprache übertragen. Barbara Beck-Brandt, mit Unterstützung von Diana Breitfeld und Judith Kreuzer, ist für die umsichtige Redaktion und das Lektorat des Manuskriptes zu danken.

Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen haben im Laufe der Materialauswertung und Manu- skripterstellung mit wertvollen Hinweisen und dem großzügig gewährten Einblick in noch unver- öffentlichte Manuskripte zur Klärung vieler Unsicherheiten und zur Vermeidung mancher Fehler beigetragen. Für ihre Diskussionsbereitschaft sei daher Christoph Baier, Lisa Betina, Iulian Bîrzescu, Martin Hofbauer, Ivonne Kaiser, Ireen Kowalleck, Mark Lawall, Cornelis Neeft, Nadine Panteleon, Udo Schlotzhauer, Alexander Vacek, Alexandra Villing und Alice Waldner aufrichtig gedankt. Michael Kerschner bin ich schließlich nicht allein für die inhaltlichen Diskussionen und kritischen Anmerkungen zu meiner Arbeit verpflichtet – ohne die über viele Kampagnen ermöglichte Mitarbeit an seinen Projekten in Ephesos, Milet und Teos wäre die vorliegende Studie nicht denkbar gewesen.

Dem Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sei für die Aufnahme der Studie in sein Programm, dem ÖAI und dem FWF für die Finanzierung von Druckvorbereitung und Druck gedankt. Den mir nicht bekannten Gutachterinnen und Gutachtern danke ich für ihre positive Stellungnahmen, die dies ermöglicht haben.

Alexandra von Miller Halle (Saale), Juni 2019

19

1 DIE ARCHAISCHE SIEDLUNG UNTER DER TETRAGONOS AGORA

1.A STRATIGRAFIE UND BEFUNDE

1.A.1 Einleitung: Topografie und forschungsgeschichtlicher Überblick 1.A.1.1 TopogrAfie

Die Tetragonos Agora von Ephesos erstreckt sich als im Grundriss quadratische, seit dem 1. Jahr- hundert n. Chr. von zweischiffigen Säulenhallen allseitig umfasste Platzanlage im Zwickel der beiden das Stadtbild prägenden Hügel Bülbüldağ und Panayırdağ. In der heutigen Ruinenland- schaft liegt sie zwischen dem Theater im Norden und der Celsusbibliothek im Süden eingebettet westlich der Marmorstraße (Plantaf. 1. 2)1. Seit der Neugründung der Stadt unter Lysimachos im beginnenden 3. Jahrhundert v. Chr.2 lag hier der Handelsmarkt von Ephesos, dessen Bezeich- nung mit »Tetragonos Agora« spätestens seit der frühen Kaiserzeit zweimal in Inschriften belegt ist3, und der auch nach den Erdbebenzerstörungen im 4. nachchristlichen Jahrhundert in dieser Funktion bis in das 7. Jahrhundert n. Chr. erhalten blieb4.

Die hellenistische Agora stellte nicht die erste Bebauung dieses Areals dar. Ihr war eine sich über mehrere Bauphasen erstreckende Siedlung vorausgegangen, die bei Grabungen in den Jahren 1987 – 1996 unter der Westflanke der Agora in einem Ausschnitt von etwa 370 m² Fläche freigelegt wurde (Plantaf. 2). Die Ausgräber G. Langmann und P. Scherrer haben diese Ansiedlung mit der erstmals bei dem Dichter Kallinos im mittleren 7. Jahrhundert v. Chr. über- lieferten Siedlung Smyrna identifiziert, deren Lage auch bei Strabon in der Tradition des Dichters Hipponax beschrieben wird5. Geoarchäologische Untersuchungen im Bereich der Tetragonos Agora zeugen von der Lage der Siedlung in unmittelbarer Nähe zu der im Norden verlaufenden zeitgenössischen Küstenlinie an einer durch die Ausläufer des Bülbüldağ und des Panayırdağ gebildeten Meeresbucht6. Dieser Hanglage ist ein kontinuierlicher Anstieg der Siedlungsniveaus in südliche Richtung geschuldet. Für das Ende der Siedlung machen die Ausgräber tektonische Veränderungen verantwortlich, welche das Absacken des bebauten Geländes um bis zu 1 m und einen daraus resultierenden Anstieg des Meeres- und Grundwasserspiegels auf Höhe des Sied- lungsniveaus zur Folge hatten7, der einer klassischen Nachnutzung im tiefst gelegenen Bereich entgegengestanden haben dürfte, während eine solche in der südlichen Hanglage nachgewiesen werden konnte8.

1 Zur Lage der Tetragonos Agora in der urbanen Topografie von Ephesos vgl. Scherrer – Trinkl 2006, 336 f. Plan 1 – 3. Zur topografischen Situation in archaischer Zeit s. insbesondere auch Scherrer – Trinkl 2006, 60 f.

2 Strab. 14, 640. 646.

3 Zu den inschriftlichen Zeugnissen s. Scherrer – Trinkl 2006, 11 f. Abb. 15. 16.

4 Ein ausführlicher Überblick zu der baugeschichtlichen Entwicklung der Tetragonos Agora ist bei Scherrer – Trinkl 2006, 13–57 nachzulesen.

5 Vgl. dazu Langmann 1993; Scherrer – Trinkl 2006, 60 f.; Scherrer 2007, 331. Zur literarischen Überlieferung s. Strab. 11, 505; 12, 550; 14, 633. 634. Vgl. auch Akurgal 1983, 11 f.

6 Zu den Ergebnissen der geoarchäologischen Untersuchungen im Bereich der Agora-Siedlung vgl. Brückner 1997, 44 f.; Kraft u. a. 2000, 189. 210 f. Taf. 6; 224 f. Taf. 13; Kraft u. a. 2005, 149 f. s. auch Langmann 1993; Scher- rer – Trinkl 2006, 61; Scherrer 2007, bes. 330 – 333; Stock u. a. 2014.

7 Dazu Langmann 1993, 284; Scherrer – Trinkl 2006, 64. 148.

8 s. dazu Scherrer – Trinkl 2006, 69–164.

1.A.1.2 forschungsgeschichTlicher Überblick

Seit die archäologischen Forschungstätigkeiten in Ephesos im Laufe des 19. Jahrhunderts ihren Anfang genommen hatten, galt der Tetragonos Agora ein wiederkehrendes Interesse9, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Publikation der Anlage durch W. Wilberg einen ersten Höhe- punkt erfuhr10. In den 1960er Jahren wurde die Erforschung der Tetragonos Agora zunächst vom Efes Müzesi in Selçuk wieder aufgenommen und mündete seit den 1970er Jahren in sys- tematische Grabungen des Österreichischen Archäologischen Instituts, die im Jahr 2001 ihren einstweiligen Abschluss fanden11.

Für die archaische Siedlung unter der Tetragonos Agora waren die Grabungskampagnen der Jahre 1987 – 1996, die zunächst unter der Leitung von G. Langmann, seit 1993 unter der von P. Scherrer standen, von maßgeblicher Relevanz. Die fortschreitenden Erkenntnisse aus diesen Grabungen wurden in zusammenfassenden Grabungsberichten regelmäßig veröffentlicht12. Eine ausführliche Darstellung und Illustration der vorläufigen Grabungsergebnisse auf Basis der Bau- befunde und der daraus ableitbaren Phasengliederung der archaischen Siedlung wurde zuletzt in der Reihe »Forschungen in Ephesos« vorgelegt13; die älteste Bauphase konnte von M. Kerschner anhand ausgewählter Funde in das beginnende 7. Jahrhundert datiert werden14. Daneben gelang- ten weitere Gefäßfragmente im Zusammenhang gesonderter Fragestellungen zur Publikation15. Eine umfassende und kontextuelle Vorlage der Funde und Befunde aus der archaischen Siedlung unter der Tetragonos Agora, welche als Grundlage nicht nur einer chronologischen Einordnung der Ansiedlung und ihrer Phasen dienen könnte, stand bisher allerdings noch aus und ist eine der wesentlichen Zielsetzungen der vorliegenden Arbeit.

1.A.2 Baubeschreibung und Befundkatalog

Die Grabungen der Jahre 1987 – 1996 unter der Westflanke der Tetragonos Agora berührten, in unterschiedlicher Vollständigkeit, 20 Gebäude bzw. Gebäudekomplexe archaischer Zeit, die sich in ihrem stratigrafischen Verhältnis zueinander mehreren aufeinanderfolgenden Phasen zuweisen lassen16. Die Benennung der einzelnen Siedlungsobjekte in diesem Band übernimmt die Bezeich- nungen von Scherrer – Trinkl 200617, die bei Bedarf dem neuen Kenntnisstand angepasst wurden.

Die Beschreibung der einzelnen Siedlungsobjekte erfolgt innerhalb der einzelnen Siedlungspha- sen von Westen nach Osten und von Norden nach Süden; eine Übersicht über die materialfüh- renden Befunde zu den einzelnen Strukturen ist in der tabellarischen Befundaufschlüsselung (s. Kap. 1.A.4) einzusehen. Aufgrund der dichten Überbauung späterer Epochen18 konnte die archaische Siedlung nicht flächig in der gesamten Ausdehnung des Grabungsareals erfasst wer- den. Eine weitere Schwierigkeit ergab sich durch den Umstand, dass die Ausgrabung der ältesten, tiefst gelegenen Horizonte teilweise durch das dort anstehende Grundwasser beeinträchtigt war.

9 Ein ausführlicher forschungsgeschichtlicher Überblick ist bei Scherrer – Trinkl 2006, S. XI; 1–9 nachzulesen.

10 Wilberg 1923, 1–90.

11 Scherrer – Trinkl 2006, 6–9.

12 Vgl. die Grabungsberichte Langmann 1988; Langmann 1989; Langmann 1990; Langmann 1991/1992; Langmann – Scherrer 1993; Scherrer 1994; Scherrer 1996; Scherrer 1997.

13 Scherrer – Trinkl 2006, 61–64. 70 f. s. zusammenfassend auch Scherrer 1999, 385–387 und Scherrer 2007, 330 – 333. Zur vorläufigen Datierung der Bauphasen s. auch Kerschner u. a. 2000.

14 s. Kerschner 2003a, 51–58. Zur Datierung der Phasen vgl. außerdem Kerschner u. a. 2000, 47 f.

15 Vgl. Benda 1991; Kerschner 1997b; Kerschner u. a. 2000; Kerschner 2002a–i; Kerschner – Mommsen 2005;

Kerschner 2007. Weitere archaische Keramikfunde vom Südtor der Tetragonos Agora wurden von Gassner 1997, 25–36 vorgelegt.

16 Vgl. dazu auch die Ausführungen bei Scherrer – Trinkl 2006, 61 – 64.

17 Vgl. dazu Scherrer – Trinkl 2006, S. XXVIII.

18 Vgl. Scherrer – Trinkl 2006, Faltplan 1.

21

1.A.2 Baubeschreibung und Befundkatalog

1.A.2.1 Ag phAse i

Die erste Bauphase (Plantaf. 3) ist im Grabungsareal an nur einer Stelle mit Sicherheit nachzuwei- sen und manifestiert sich durch nur wenige Kulturreste, welche im Umfeld einiger zugehöriger Pfostenlöcher und einer grubenförmigen Feuerstelle am natürlich gewachsenen Bodenniveau (›Kalkrotlehm‹) auflagen. Ein gelbes Lehmniveau stellt den Nutzungshorizont dieser ältesten Phase dar. Es wurde vom Schotterboden des in der Nachfolgephase AG Phase II darüber errich- teten Gebäudes VG versiegelt und ist daher mit Sicherheit als eine diesem stratigrafisch voran- gehende Nutzung erkennbar.

1.A.2.1.1 Befundkatalog

Holzpfostenbau VZ (Plantaf. 18. 20, Profil HA 8/7. HA 8/13)

Überreste einer Struktur im westlichen Bereich des Areals, bestehend aus wenigen Pfostenlöchern, Kulturresten und einem gelben Lehmboden mit grubenförmig abgesenkter Feuerstelle über dem natürlich anstehenden Boden.

1.A.2.2 Ag phAse ii

Direkt oberhalb des natürlich gewachsenen Bodens (›Kalkrotlehm‹) bzw. oberhalb der Befunde der AG Phase I schließt eine Bebauung in Steinarchitektur an, die nun über das gesamte ausge- grabene Areal verstreut fassbar ist (Plantaf. 4. 5). Die Mauersockel der Gebäude dieser ältesten Steinbauphase wurden aus Konglomeratgestein gefügt, über welchem aus gelben Lehmziegeln errichtete Wände rekonstruiert werden. Schotterböden und/oder zumeist gelbe Lehmstampfböden bildeten die den Mauersockeln zugehörigen Gehniveaus, wobei nicht immer klar ersichtlich ist, ob die Schotterböden eine den Lehmstampfböden vorangehende Bauperiode anzeigen, ob die Schotterniveaus als das unebene Gelände ausgleichender homogener Unterbau zu den Lehmböden als eigentliches Gehniveau der AG Phase II zu werten sind, oder aber ob beide Bodenvarianten parallel in Verwendung waren und weniger Ausdruck einer chronologischen Abfolge denn einer architektonischen Diversität sind. Nur für das Gebäude VG lässt sich anhand der stratigrafisch aufeinanderfolgenden Bodenniveaus eine Zweiphasigkeit des Gebäudes im Baubefund belegen.

Dachziegel konnten der AG Phase II nicht zugeordnet werden, weshalb von mit organischem Material gedeckten Dächern auszugehen ist. Wie für die Vorgängerphase AG Phase I sind auch für diese erste Steinbauphase Holzpfostenstellungen nachgewiesen, die wohl im Zusammenhang mit der Dachkonstruktion der Gebäude zu interpretieren sind. Von den neun der AG Phase II zuge- hörigen Mauerstrukturen lassen sich drei zu einräumigen Gebäuden mit rechteckigem Grundriss (VG, UB, XB) und eine (OB) zu einem Ovalbau ergänzen. Die nur sehr partiell angeschnittenen Mauerzüge AZ 1, AZ 2, AZ 10 und AZ 9 (PB) können nicht zu Gebäuden rekonstruiert werden;

ihr gerader Verlauf lässt jedoch auf weitere rechteckige Grundrisse schließen.

Die Siedlung der AG Phase II fiel einer im gesamten Areal fassbaren Brandzerstörung zum Opfer, die M. Kerschner nach einer ersten Sichtung der Keramik zwischen 680 und 660 v. Chr.

eingeordnet hat19 und für die der Ausgräber P. Scherrer vorsichtig einen Zusammenhang mit dem von Kallinos bezeugten Einfall der Kimmerier andachte20. Die Befundsituation kann eine solche Deutung indes nicht verifizieren; der Materialbestand aus den Niveaus, welche die Brandzer- störung angeben, liefert keinerlei konkrete Indizien für eine kriegerische Auseinandersetzung21.

19 Vgl. Kerschner u. a. 2000; Kerschner 2003a, 58.

20 Vgl. Scherrer – Trinkl 2006, 62; Scherrer 2007, 331 sowie die Überlieferung bei Strab. 14, 648. Zu dieser Episode s. auch Kerschner 2017c, 39–42.

21 Vgl. im Gegensatz dazu etwa die Fundzusammensetzung in den Zerstörungsbefunden des späten 7. Jhs. in Smyrna bei Cook 1958/1959, 23–25 und des mittleren 6. Jhs. in Sardeis bei Cahill 2010e, 483. 486 mit weiterführender Lit.

1.A.2.2.1 Befundkatalog

AZ 10 (Plantaf. 30, Profil NB 1. NB 2. NB 4)

Ost-West orientierte Konglomeratsteinmauer im Nordwesten des Grabungsareals, läuft unter die westliche Grabungsgrenze. Dem Mauerstück ist ein Feinschotterhorizont als Gehniveau zuge- ordnet, das sich südlich des Mauerabschnitts erstreckt und in dem sich Pfostengruben und Pfos- tenlöcher abzeichnen. Das Gehniveau liegt über einer die Unebenheiten des natürlich gewachse- nen Bodens (›Kalkrotlehm‹) ausgleichenden, lehmigen bis kieseligen Schicht unterschiedlicher Stärke. Die Pfostengrube im Profil NB 4 ist der Struktur AZ 10 zugeordnet. Aus dem Profil geht hervor, dass der untere Teil des ursprünglich sich darin befindlichen Holzpfostens beim Brand am Ende der AG Phase II zunächst erhalten geblieben und von dem Zerstörungsschutt der Struktur umschlossen worden war, ehe der Pfostenstumpf bei der Einplanierung des Geländes im Zuge der Nachfolgebebauung entfernt und die entstandene Grube verfüllt wurde.

VG (Plantaf. 18–20, Profil HA 8/3. HA 8/6. HA 8/7. HA 8/12. HA 8/13)

Einräumiges Gebäude im westlichen Bereich der Siedlung mit Konglomeratsteinsockel in recht- eckigem Grundriss, OK zwischen ca. –0,33 bis –0,06 m. Ausdehnung ca. 4,80 × 3,25 m; die Nordmauer ist teilweise ausgerissen. Baustratigrafisch liegt ein zweigeteilter Innenboden vor, bestehend aus einem die Kulturschicht der Vorgängerphase überlagernden, kompakten Schotter- boden, in dem neben weiteren Vertiefungen drei kreisrunde Pfostenlöcher (Dm ca. 30 cm; UK –0,33 m, –0,19 m, –0,09 m) annähernd in der mittleren Längsachse des Gebäudes eingebracht sind. Diese können mit großer Wahrscheinlichkeit der Dachkonstruktion der Schotterbodenphase zugeordnet werden. Der baustratigrafisch jüngere, gelbe Lehmboden verfüllt diese Pfostenlö- cher und Vertiefungen (Profil HA 8/7. HA 8/12. HA 8/13), die in der AG Phase IIb damit außer Funktion kamen. Die Niveaus des Raumes HA 8 der AG Phase IV schließen teilweise direkt an diesen gelben Lehmboden der AG Phase IIb an (Plantaf. 16. 18, Profil HA 8/1+4. HA 8/3).

AZ 1 (Plantaf. 15. 16, Profil HA 7/1. HA 7/2)

Ost-West orientierte Konglomeratsteinmauer südwestlich von VG, läuft unter die westliche Gra- bungsgrenze, OK max. ca. 0,04 m. Das Mauerstück wird vom Innenboden des Raumes HA 7 (Profil HA 7/1) und der Nord-Süd orientierten Trennmauer zwischen den Räumen HA 7 und HA 8 (Profil HA 7/2) überlagert. Nördlich der Mauer konnte in einem kleinen Bereich ein gelber Lehmboden mit einer zugehörigen Feuerstelle freigelegt werden.

AZ 2

Ost-West orientierte Konglomeratsteinmauer südöstlich von AZ 1, OK max. ca. 0,19 m. Der Mauer sind der Ausschnitt eines gelben Lehmbodenniveaus und Überreste von gelben Lehmzie- geln des Wandaufbaus (Lehmversturz) zugehörig. Die Bauniveaus in Raum HA 8 (AG Phase IV) überlagern die spärlichen Befunde.

AZ 9 (PB) (Plantaf. 9. 10. 12, Profil HA 1/1. HA 1/2. HA 3/1. HA 3/4. HA 5/3)

Ost-West orientierte Konglomeratsteinmauer unmittelbar südlich der nördlichen Grabungsgrenze.

Südlich der Mauer schließt ein dreiteilig aufgebautes Gehniveau (Boden im Gebäudeinneren [?]) am natürlich gewachsenen Boden (›Kalkrotlehm‹) an. Über einer ausgleichenden Schotterschicht (Profil HA 3/1) ist ein gelber Lehmhorizont aufgebracht, der im Zuge der Ausgrabung Abdrücke eines Holzplankenbodens zeigte. Östlich davon bleibt das Gehniveau (als dem Gebäude zugehö- riges Außenniveau [?]) auf einen Schotterhorizont beschränkt (Profil HA 1/1). Der Wandaufbau bestand aus gelben Lehmziegeln, in deren Versturz die zeitlich nachfolgenden Gebäude eingrei-

23

1.A.2 Baubeschreibung und Befundkatalog

fen, wie dies besonders mit der Baugrube der MB 2-Nordmauer sichtbar wird (Profil HA 3/1).

Die teils sehr massiven Versturzschichten im Umfeld von AZ 9 lassen vermuten, dass sie im Zuge der Einplanierung für die Nachfolgebebauung mit jenen der südlich weiter hangaufwärts liegenden Gebäude (OB und UB) vermengt wurden.

OB (Plantaf. 9–12. 21. 25, Profil HA 1/1. HA 5/1. HA 5/2. HA 5/2a. HA 5/3. HA 5a. HA 9/4.

HA 9/11)

Ovalbau im Zentrum des ergrabenen Bereichs südlich der Mauer AZ 9 mit teils ausgerissenem Konglomeratsteinsockel, OK max. –0,20 m im Norden und 0,15 m im Süden; Ausdehnung ca. 6,5 × 4 m. Der Wandaufbau bestand aus hell- bis mittelbraunen Lehmziegeln mit kleinen Kalkbröckchen (Lehmversturz). Im Gebäudeinneren, dessen Stratigrafie im Grundwasser stark gestört war, konnte nur an einer Stelle im Süden des Gebäudes eine dünne Schotterschicht als Bodenniveau nachgewiesen werden (Profil HA 9/4). Daneben lassen sich im Westen von OB ein Lehmboden (Profil HA 5/2) sowie östlich von OB ein Schotterboden (Profil HA 1/1) als Außenniveaus über dem natürlich anstehenden Terrain (›Kalkrotlehm‹) nachweisen.

UB (Plantaf. 21–25, Profil HA 9/4. HA 9/6. HA 9/7. HA 9/10. HA 9/11)

Einräumiges Gebäude südlich von OB mit Konglomeratsteinsockel in rechteckigem Grundriss;

Ausdehnung ca. 5,10 × 3,60 m. Vom Gebäude haben sich bis auf den Mauersockel und den verstürzten Lehmziegelaufbau im Zerstörungsschutt keine weiteren Befunde der Bau- und Nut- zungsphase erhalten.

XB (Plantaf. 26–29, Profil HA 11/7. HA 11/9. HA 11/10a+b. HA 11/13. HA 11/19)

Einräumiges Gebäude mit Konglomeratsteinsockel in rechteckigem Grundriss, verläuft bis unter die östliche Grabungsgrenze; Mauer-OK zwischen ca. 0,13 m im Süden und ca. 0,07 bis –0,08 m im Norden, Gesamtlänge ca. 7,20 m. Baustratigrafisch zweigeteiltes Bodenniveau aus einer den natürlich gewachsenen Boden (›Kalkrotlehm‹) ausgleichenden Schotterschicht und einem darüber aufgebrachten roten Lehmhorizont (Profil HA 11/9. HA 11/10a+b. HA 11/19), der sich vor allem außerhalb der nördlichen Begrenzungsmauer als vorgelagertes Außenniveau (OK ca. –0,12 m) ohne Schotterunterbau nachweisen lässt (Profil HA 11/10a+b).

1.A.2.3 Ag phAse iii

Bald nach dem Zerstörungsbrand erfolgte der Wiederaufbau der Siedlung (Plantaf. 6. 7) über dem einplanierten Zerstörungsschutt der Vorgängerphase. Die Architektur der AG Phase III zeichnet sich durch stabilere und höher gebaute Mauersockel aus; nur im Gebäude KMB fanden anstelle des Konglomeratgesteins sorgfältig gesetzte Kalkmergelplatten Verwendung22. Die aufgehenden Wände sowie die Innenböden wurden nun vornehmlich aus rotem Lehm gefügt; vor allem für die Außenniveaus sind darüber hinaus auch weiterhin Schotter- oder Kleinsteinhorizonte nachge- wiesen. Die meisten Gebäude der AG Phase III wurden im Verhältnis zu jenen der AG Phase II versetzt angelegt und lassen sich nun in ein regelmäßigeres Bebauungssystem einfügen. Es sind ausschließlich rechteckige Grundrisse fassbar (NB, MB, KMB, BZ, KB), wobei mit MB erstmals ein zweiräumiges Gebäude nachzuweisen ist, dessen langrechteckiger Hauptraum MB 1 den Ovalbau OB überlagert. Es ist auffallend, dass damit auch in der AG Phase III ein gegenüber den zeitgleichen Bauten architektonisch hervorgehobenes Gebäude im selben Bereich der Sied-

22 Dieses Baumaterial ist bislang vor allem von den vorkroisoszeitlichen Anlagen im Artemision bekannt. s. dazu Scherrer 1999, 385 f.; Scherrer – Trinkl 2006, 62 Anm. 39; zuletzt Kerschner – Prochaska 2011, 77 – 91. s. auch Kerschner 2017c, 34. 43 f.

lung lokalisiert ist. Stratigrafisch können zumindest für die Bauten NB, KMB und MB mehrere Bauperioden innerhalb der AG Phase III nachgewiesen werden. Bei NB zeigt sich dies durch zwei, bei KMB durch drei übereinanderliegende Bodenniveaus, im Gebäude MB erfolgte in einem sekundären Bauvorgang die Schließung des Vorraumes MB 2 nach Osten hin. Im Laufe der AG Phase III war die Siedlung mit dem Gebäude BZ in südliche Richtung hangaufwärts erweitert worden, wobei dieses Gebäude durch gewerbliche Anlagen klassischer Zeit massiv gestört wurde23. Die architektonischen Merkmale verankern BZ noch deutlich in AG Phase III, die zugehörigen Baubefunde datieren jedoch später als die der übrigen Gebäude (s. Kap. 1.D.1.3) und unterstreichen damit eine innere Untergliederung der AG Phase III, wie sie auch im Baube- fund der Gebäude NB, MB und KMB deutlich wird.

Im Ostteil der ausgegrabenen Siedlungsfläche befand sich über dem Vorgängerbau XB ein handwerklich genutztes Areal. Dieses ist anhand eines Töpferofens, mehrerer begleitender Gruben und eines Pithos fassbar. Die Einrichtung der Töpferwerkstatt erfolgte wie die des Gebäudes BZ während einer jüngeren Subphase innerhalb der AG Phase III, die sich auch in der stratigrafischen Bauabfolge des östlichen Grabungsbereichs erschließt. Dem Töpfereibetrieb ging in der AG Phase III das nur noch anhand der Mauerstücke AZ 6 und AZ 12 wahrscheinlich zu machende Gebäude YB voraus. Die nördliche Begrenzungsmauer AZ 12 des Gebäudes YB wurde auf Höhe der Nordwestecke der älteren XB-Mauer durchschlagen, um den Töpferofen einzubauen. Damit ist die Mauer AZ 12 eindeutig älter als der Töpfereibetrieb und sicher nicht in einem Zusammen- hang mit den Hofhäusern der AG Phase IV zu sehen, wie der Ausgräber P. Scherrer dies in seinem vorläufigen Bericht noch vorgeschlagen hatte, als er AZ 12 als nördliche Begrenzungsmauer des Raumes HA 11a der AG Phase IV ansprach24. Nördlich von AZ 12 lag auf demselben Niveau, welches die Zerstörung des Vorgängerbaus XB definiert, die Steinbank AZ 11 auf, welche in die Nordmauer von XB eingreift und wohl parallel zu dem Gebäude YB (AZ 6 und 12) bestanden haben dürfte. In der äußersten Nordostecke des Grabungsareals lag schließlich das nur in seiner südwestlichen Ecke ausgegrabene Gebäude KB (BK), dessen Baugrube in die Niveaus der AG Phase II eingreift und das Gebäude damit ebenfalls in der AG Phase III verankert. Die Aufgabe der Siedlung der AG Phase III erfolgte planmäßig und ging mit einer Niveauerhöhung für die Nachfolgebebauung einher.

1.A.2.3.1 Befundkatalog

NB (Plantaf. 30. 31, Profil NB 1. NB 2. NB 4. NB 6. NB 7. NB 9)

Gebäude mit Konglomeratsteinsockel in leicht trapezoidem Grundriss in der nordwestlichen Ecke des ergrabenen Areals, läuft bis unter die westliche Grabungsgrenze; B ca. 4,3 m, L 4,5 m.

Maueraufbau aus grau- bis rotbraunen Lehmziegeln mit etwas Feinschotter (Lehmversturz). Der rote Lehmboden im Gebäudeinneren weist partiell einen darüber aufgebrachten Belag aus Grün- schiefersplitt auf, das östlich vorgelagerte Außenniveau ist von einem Kleinsteinboden (Profil NB 6. NB 7) gekennzeichnet. Beide Gehniveaus innerhalb und außerhalb von NB liegen über einer Sand-Schotter-Bettung (Profil NB 2. Profil NB 4). Nahe der westlichen Grabungsgrenze lag innerhalb von NB eine aus Kalkmergelplatten gefügte, eckige Herdstelle (Profil NB 1. NB 2.

NB 9), für die der Ausgräber P. Scherrer eine Position in der ursprünglichen Raummitte vor- schlug, weshalb er für das gesamte Gebäude eine Ausdehnung von annähernd 4,3 × 5,5 m/6 m rekonstruierte25.

23 Vgl. dazu Scherrer – Trinkl 2006, 69 – 71.

24 Scherrer – Trinkl 2006, 63 Plan 19 b. Vgl. auch Scherrer 2007, 331.

25 Scherrer – Trinkl 2006, 63. Vgl. dazu auch die zentral gelegenen Herde in den archaischen Raumeinheiten in Azoria auf Kreta bei Haggis u. a. 2007, 275. 281. 288 Abb. 23. 28; Haggis u. a. 2011, 47. 54 Abb. 28.

25

1.A.2 Baubeschreibung und Befundkatalog

KMB (Plantaf. 13–17. 19, Profil HA 6/1. HA 6/2. HA 6/3. HA 6/6. HA 6/7. HA 6/9. HA 6/10.

HA 6/11. HA 8/1+4. HA 8/2. HA 8/8a)

Einräumiges Gebäude südlich von NB mit aus Kalkmergelplatten gefügtem Mauersockel in rechteckigem Grundriss; Ausdehnung ca. 4,85 × 4,15 m. Wandaufbau aus dunkelbraunen Lehm- ziegeln, versetzt mit Kalkbröckchen und vegetabilen Häckseln (Lehmversturz). Der über einer ausgleichenden, teils mit Schotter versetzten Schicht gelegene rote Lehmstampfboden lässt min- destens drei baustratigrafische Phasen erkennen, wobei für die beiden obersten Bodenniveaus Feuerstellen nachgewiesen sind. Ein Grubenherd (Profil HA 6/7) gehört der zweiten Lehmbo- denphase an, bestand aber möglicherweise schon in der ersten Lehmbodenphase. Dem jüngs- ten Gehhorizont ist eine Feuerstelle zugeordnet, die sich als Aschenbelag an seiner Oberkante abzeichnete (Profil HA6/9). Ein Schotterhorizont definiert das Niveau des schmalen Ganges zwischen dem Kalkmergelbau KMB und dem zweiräumigen Gebäude MB (Profil HA 6/10) sowie das westliche Außenniveau (Profil HA 6/1). Im Gebäude KMB konnte keine explizite Zerstörungsschicht erkannt werden.

BZ26

Gebäude im äußersten Süden des Grabungsareals, mit rechteckigem Grundriss. Erhalten sind die Südostecke sowie die ausgerissene Nord-Süd-Flucht der aus Konglomeratgestein gesetzten Mauer; L ca. 6,70 m/7 m; Mauerbreite ca. 0,54 m, OK ca. 0,90 m, UK ca. 0,35 m. Ein roter Lehmboden, ca. 5 cm stark nördlich der Südmauer und bis zu 15 cm stark bei dem die Mauer störenden Brunnen klassischer Zeit bezeichnet das zugehörige Gehniveau, das nach Norden hin der Hangneigung folgend abfällt (Boden-OK ca. 0,85 m bis auf 0,60/0,50 m). Die Stratigrafie ist durch die gewerbliche Nachfolgenutzung klassischer Zeit stark gestört27.

MB 1/2 (Plantaf. 9–12. 15. 25, Profil HA 1/1. HA 1/2. HA 2/1. HA 3/1. HA 3/4. HA 5a.

HA 5/1. HA 5/2. HA 5/2a. HA 5/3. HA 5/8. HA 5/11. HA 6/10. HA 9/11)

Zweiräumiges Gebäude mit Konglomeratsteinsockeln in rechteckigem Grundriss; Ausdehnung 10,2 × 5,2 m, davon der Hauptraum MB 1 mit 6,8 × 4,3 m und der Vorraum MB 2 mit 2,2 × 5,2 m. Wandaufbau aus sandigen, mittel- bis rötlich braunen Lehmziegeln mit Kalkeinschlüssen.

Beide Räume zeigen einen roten Stampflehmboden (Profil HA 2/1. HA 3/1. HA 5/2. HA 5/2a). In MB 2 überlagert der Lehmboden die ältere Mauer AZ 9 und deren zugehörigen Zerstörungsschutt (Profil HA 3/1. HA 3/4. HA 5a), in den die Baugrube der MB 2-Nordmauer deutlich eingreift (Profil HA 3/1). Die Mauern sowie Bau- und Nutzungsniveaus des Hauptraumes MB 1 überlagern die Mauerreste und den einplanierten Zerstörungsschutt des Ovalbaus OB (Profil HA 5/8). Im Zentrum von MB 1 ist ein annähernd kreisförmiger Grubenherd (Dm ca. 70/76 cm) in den Lehm- boden eingetieft, der in seinem westlichen Abschnitt eine Schotterverfüllung, in seinem östlichen Abschnitt eine kalkhaltige Lehmverfüllung aufwies (Profil HA 5/1). Das Zentrum des Herdes, dessen Unterkante bis unter den Grundwasserspiegel hinabreichte, wird von einer Aschenschicht eingenommen. Der Grubenherd ist von mehreren Vertiefungen und Pfostenlöchern umgeben (Profil HA 5/1. HA 5/2); je eine Pfostengrube befindet sich im Nordosten (Dm ca. 24/25 cm; UK –0,30 m) und im Südwesten (Dm ca. 14/15 cm; UK –0,34 m). Das östliche Außenniveau zum Gebäude MB besteht aus einem Schotterhorizont (Profil HA 1/1. HA 1/2), der schmale Gang, welcher MB im Westen von KMB trennt, weist ebenfalls ein Schotterniveau auf (Profil HA 6/10).

Im Vorraum MB 2 ist mit der sekundär eingesetzten Mauer oberhalb des Bodenniveaus, welches in der AG Phase IIIa den Vorraum an den östlich vorgelagerten Hof anschloss, eine Umbauphase deutlich zu erkennen (Profil HA 5/3. HA 2/1).

26 s. die Profile bei Scherrer – Trinkl 2006, 354 Plan 20; 358 Profil 1; 359 Profil 4.

27 Vgl. dazu Scherrer – Trinkl 2006, 70 – 72.

KB (Plantaf. 27. 29. 30, Profil HA 11/10a+b. HA 11/19. KB 1. KB 2. KB 3. KB 4)

Gebäudeecke einer Struktur mit rechteckigem Grundriss in der nordöstlichen Ecke des Gra- bungsareals. Die erhaltene Südwestecke (OK ca. 0,20 m) ist aus Kalkquadersteinen gefügt, der Maueraufbau erfolgte in gelben Lehmziegeln (Lehmversturz). Das zugehörige Gehniveau ist inner- und außerhalb des Gebäudes als Schotterhorizont nachgewiesen, der sich über einer älteren Zerstörung (XB) erstreckt. Dieses Bodenniveau teilt sich das Gebäude KB mit dem südlich anschließenden Töpfereibetrieb (Profil HA11/10a+b) und dem Hof im Westen (Profil KB 2. KB 3). Die südliche Baugrube von KB greift in die nördlichen Außenniveaus des älteren Gebäudes XB ein (Profil HA 11/10a+b).

AZ 11 (Plantaf. 27, Profil HA 11/10a+b)

Ost-West orientierte Mauer/Steinbank im Osten des Grabungsareals, läuft unter die östliche Grabungsgrenze; OK ca. 0,05 – 0,07 m. Die Steinbank sitzt über dem Zerstörungsniveau des Gebäudes XB auf und ist dessen Nordmauer vorgelagert oder greift teilweise in diese ein28. Der Steinbank konnten keine Befunde direkt zugeordnet werden. Baustratigrafisch steht sie jedoch in einem Zusammenhang mit dem Gebäude YB (AZ 6 und AZ 12).

AZ 6 und AZ 12 (YB) (Plantaf. 26 –29, Profil HA 11/1. HA 11/8. HA 11/10a+b. HA 11/16.

HA 11/19. HA 11/21)

Das Gebäude YB ist über zwei Mauerabschnitte, AZ 6 und AZ 12, wahrscheinlich zu machen.

Die Nord-Süd orientierte Mauer AZ 6 (OK ca. 0,31 m) liegt im südöstlichen Bereich der Grabung und läuft unter die südliche Grabungsgrenze, die Ost-West orientierte Mauer AZ 12 (OK ca.

0,30 m im Osten bis 0,25 m im Westen) liegt leicht versetzt zu der Nordmauer des Gebäudes XB auf dessen Zerstörungsniveau etwa gleichauf mit der Steinbank AZ 11 und läuft unter die öst- liche Grabungsgrenze. Beide Mauerabschnitte sind aus Konglomeratsteinen im Baustil der AG Phase III gefügt, der Wandaufbau erfolgte in gelben Lehmziegeln (Lehmversturz).

Einwandfrei zugehörige Horizonte waren nur im südlichen Bereich bei AZ 6 (Profil HA 11/1.

HA 11/16. HA 11/21) festzustellen, wo für die archaische Zeit keine unmittelbare Vorgänger- bzw. Nachfolgebebauung stattfand. Dabei hat es den Anschein, als ob auch das Gebäude YB einer Brandzerstörung zum Opfer gefallen sein könnte, die es aber nur partiell berührte und nicht die gesamte Bebauung der AG Phase III. Eine Vermischung der AZ 6-zeitlichen Befunde mit jenen der einplanierten Vorgängerphase des nordöstlich gelegenen, älteren Gebäudes XB wird man aufgrund der Hangneigung in nördliche Richtung eher ausschließen dürfen, jedoch ist eine AG Phase II-zeitliche und damit AZ 6 vorangehende Bebauung hangaufwärts jenseits des ausgegrabenen Areals in Betracht zu ziehen, deren Zerstörungsschutt mit den Niveaus von AZ 6 vermengt sein könnte.

Weniger klar ersichtlich ist hingegen die Situation im nördlichen Bereich des Gebäudes YB mit seiner Nordmauer AZ 12. Diese setzt unmittelbar auf dem einplanierten Zerstörungsschutt des Vorgängerbaus XB auf (Profil HA 11/8. HA 11/10a+b. HA 11/19), doch bleibt die Situation im Gebäudeinneren gerade auch im Hinblick auf die handwerklichen Aktivitäten des nachfol- genden Töpfereibetriebs unklar. Nur im westlichen Abschnitt der Mauer AZ 12 ist ein nördlich vorgelagerter Schotterhorizont als dem Gebäude YB zugehöriges Außenniveau erkennbar (Profil HA 11/19).

28 Vgl. dazu Scherrer – Trinkl 2006, Faltplan 1.