Inserat

BSR

Errichtung der Linie A und teilweise Erneuerung der Infrastruktur im laufenden Betrieb der Abfallverbrennungsanlage Berlin Ruhleben

Alexander Gosten, Ralf Hauser, Bernd Rintel und Jochen Hensel

1. Geschichte der Altanlage und der Teilerneuerung ...126

2. Ausgangslage und Entscheidungsgrundlage der Ersatzinvestition ...128

3. Das Projekt ERIN ...129

3.1. Teilprojekte ...129

3.2. Ausschreibung und Vergabestruktur ...134

3.3. Konzept für die Linie A und Besonderheiten ...140

3.4. Auslegung der Linie A ...144

3.5. Kurzbeschreibung ausgewählter Systeme und Komponenten ...146

3.5.1. Abfallbunker ...146

3.5.2. Schlackebunker ...150

3.5.3. Abfallzuteilung und Rost ...150

3.5.4. Primär- und Sekundärluftsystem ...152

3.5.5. Dampferzeuger ...155

3.5.6. Korrosionsschutz ...158

3.5.7. Reinigung des Dampferzeugers...162

3.5.8. Speisewassersystem ...163

3.5.9. Niederdruck-Dampfsystem ...164

3.5.10. Hilfskondensator ...167

3.5.11. Abgasreinigungsanlage ...169

3.5.12. Regelkonzept der Abgasreinigung ...172

4. Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Projektorganisation ...174

5. Anforderung an die Projektorganisation ...175

6. Anbindung der Projektorganisation in der Geschäftseinheit ...177

7. Projektorganisation ...180

8. Wahrnehmung und Koordination der Querschnittsfunktionen innerhalb der BSR ...181

9. Projektführung und Berichtswesen ...182

10. Besonderheiten des Projektes: Der Umschluss ...183

11. Inbetriebsetzung (IBS) ...183

12. Fazit ...184

1. Geschichte der Altanlage und der Teilerneuerung

Die Planungen für das Heizkraftwerk in Berlin-Ruhleben haben kurz nach dem Mauer- bau 1961 begonnen. Die Konzeption der Anlage mit den relativ kleinen Kesseln war der damaligen politischen Situation, der Insellage und dem seinerzeitigen Stand der Technik geschuldet. Entsorgungssicherheit und Redundanz waren wichtige Entscheidungskri- terien, da in Berlin (West) die Ablagerungsmöglichkeiten naturgemäß begrenzt waren.

Bereits am 28.10.1964 wurde der Grundstein für die ersten sechs Kessel des Heizkraft- werkes gelegt, das 1967 seinen Betrieb aufnahm. Die Anlage bestand bis zur Inbetrieb- nahme der neuen Linie A aus insgesamt acht Verbrennungslinien mit Walzenrost- Feuerung und war somit eine der ältesten Anlagen in Deutschland.

Das Heizkraftwerk Berlin-Ruhleben verfügt über keine eigene Dampf-Turbinen- Anlage. Der in den Dampferzeugern erzeugte Frischdampf wird den Sammelschienen der Blöcke Ost und West zugeführt und nach Auskopplung des Eigenbedarfs der Anlage durch eine Ferndampfleitung an das benachbarte Steinkohlenkraftwerk Ernst Reuter abgegeben, das heute zum Vattenfall-Konzern gehört. Der Dampf wird durch Strom- und Fernwärmeauskopplung genutzt, so dass die BSR und damit auch das Land Berlin seit 1967 über eine fortschrittliche Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) verfügt. Da das Heizkraftwerk in Berlin-Ruhleben das Kondensat vom Kraftwerk Ernst Reuter zurück erhält, ist auch keine eigene Speisewasseraufbereitung für die Dampferzeuger notwendig.

Wegen der Vernetzung mit dem Kraftwerk Ernst Reuter muss das Heizkraftwerk Berlin-Ruhleben im Vergleich zu den meisten anderen Abfallverbrennungsanla- gen einen überdurchschnittlich energiereichen Frischdampf (65 bar, 460 °C, etwa 3.300 kJ/kg-Dampf) für die Verstromung und die Fernwärme produzieren. Damit leistet das Heizkraftwerk in Ruhleben einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen Einsparung des Primärenergieträgers Steinkohle und trägt dadurch zum Klimaschutz bei.

Nach Inkrafttreten der TA Luft 1986 wurden die Verbrennungslinien in den Jahren 1986 bis 1989 mit einem erweiterten Abgasreinigungssystem nachgerüstet, das nach dem Verfahren der konditionierten Trockensorption (CDAS-System) arbeitet.

Von 1996 bis 1999 wurden bei laufendem Betrieb weitere Umbauten und Nachrüs- tungen an der Anlage vorgenommen, um die Anforderungen der seit dem 01.12.1996 gültigen 17. BImSchV zu erfüllen. Seither werden alle gesetzlichen und behördlichen Vorgaben, insbesondere die der 17. BImSchV, im Dauerbetrieb deutlich unterschritten.

Die Schwerpunkte der umfangreichen Um- und Nachrüstungen betrafen folgende Bereiche:

t /FVCBVEFT,FTTFMT

t XFTFOUMJDIF&SOFVFSVOHEFS,FTTFMCJT t 6NCBVEFS,FTTFMCJT

t OPDINBMJHF&SXFJUFSVOHEFS"CHBTSFJOJHVOHTBOMBHFIBVQUTÊDIMJDIEVSDI/BDI- rüstung einer zusätzlichen Anlage zur katalytischen Reduzierung der Stickoxide (DeNOx-Anlage) nach dem SCR-Verfahren,

t &SOFVFSVOHEFS1SP[FTTMFJUUFDIOJL t EJWFSTF&Jnzelkomponenten.

Alle Ergänzungen und Änderungen wurden während des laufenden Betriebs durchge- führt. Jedoch standen von den siebziger Jahren an bis zum Jahre 2005 in der ehemaligen DDR – im heutigem Land Brandenburg – Deponien für die Entsorgung des Berliner Abfalls zur Verfügung. Daher waren bis zum 1. Juni 2005 Betriebsstillstände des Heiz- kraftwerks Berlin-Ruhleben für die Entsorgungssicherheit unerheblich. Die Betriebs- stunden der Kessel waren daher immer gering, weil der überwiegende Teil des Abfalls deponiert wurde. Seit dem Datum der Umsetzung der TA Siedlungsabfall am 1. Juni 2005 muss die BSR jedoch darauf achten, Teil- und Totalstillstände des Heizkraftwerks zu minimieren, weil seither auf Deponien unbehandelte Abfälle nicht mehr abgelagert werden dürfen und von den übrigen Behandlungskapazitäten im Anlagenverbund der BSR Stillstände nur begrenzt aufgefangen werden können.

Daher haben sich die Herausforderung an die Verfügbarkeit der Verbrennungsanlage drastisch erhöht, auch weil die Komplexität der Entscheidungen und der Projektdurch- führung dramatisch zugenommen hat.

2. Ausgangslage und Entscheidungsgrundlage der Ersatzinvestition

Vor dem Hintergrund der Umsetzung der TASi wurde im Abfallwirtschaftskonzept des Landes Berlin der Verbrennung von Abfällen im Heizkraftwerk Berlin-Ruhleben eine wesentliche Bedeutung zuerkannt, weil dieser Form der Abfallbehandlung nach dem Autarkie- und Näheprinzip die Rolle eines wichtigen und nachhaltigen Bausteins der Entsorgungssicherheit zugewiesen wurde.

Es zeigte sich jedoch, dass von den bestehenden Anlagen die für die Entsorgungssicher- heit notwendige Verbrennungsleistung nicht mehr sicher garantiert werden konnte;

die technisch mögliche und wirtschaftlich sinnvolle Nutzungsdauer einzelner Kompo- nenten der alten Anlage ist begrenzt. Darüber hinaus hat sich der Stand der Technik für viele Komponenten des Heizkraftwerks in den letzten vierzig Jahren deutlich ver- bessert. Auch die Verfügbarkeit der Bestandslinien blieb zunehmend hinter dem heute erreichbaren Niveau zurück und die Instandhaltungskosten drohten weiter zu steigen.

Bereits im Jahr 2000/2001 wurde von der Elektrowatt-Ekono GmbH ein umfangrei- ches Gutachten über den technischen Zustand aller Bestandsanlagen vorgelegt, das im Resümee zu folgenden wesentlichen Aussagen kam:

t NJUUFMVOEMBOHGSJTUJHOFHBUJWF1FSTQFLUJWFGàSEJFUFDIOJTDIF7FSGàHCBSLFJUEFT Anlagenbestandes,

t OFHBUJWF"VTXJSLVOHFOBVGEJFEBVFSIBęF-FJTUVOHTGÊIJHLFJUTPXJFBVGEJF1MBO- barkeit der Gebührenstabilität des Standorts Ruhleben.

Die Stabilität der Behandlungskosten für Hausmüll am Standort Ruhleben bei gleich- zeitiger Gewährleistung der Entsorgungssicherheit für Berlin ist Teil der allgemeinen Anlagenstrategie der BSR. Für den langfristigen Erhalt des Heizkraftwerks Berlin- Ruhleben mussten neue Lösungen gefunden werden. Das Land Berlin und die BSR standen daher vor folgenden grundsätzlichen Handlungsoptionen:

1. Neubau einer Abfallverbrennungsanlage,

2. vollständige Ertüchtigung der Bestandsanlagen oder 3. Ersatz von Teilen der Bestandsanlagen.

Mit der auszuwählenden Variante sollten folgende hauptsächlichen Ziele erreicht werden:

t 4JDIFSTUFMMVOHEFTHFTFU[MJDIFO&OUTPSHVOHTBVęSBHTEVSDIXFUUCFXFSCTGÊIJHF#F- handlungskosten bis 2015,

t 4JDIFSTUFMMVOHEFSCJTIFSJHFO%VSDITBU[LBQB[JUÊUCJT

t &SIÚIVOHEFS'MFYJCJMJUÊUCFJ)FJ[XFSUVOE.FOHFOTDIXBOLVOHFOEFT"CGBMMT t 3FEV[JFSVOHVOHFQMBOUFS"VTGBMMSJTJLFO

t 3FBMJTJFSVOHEFT1SPKFLUTXÊISFOEEFTMBVGFOEFO#FUSJFCTEFS"OMBHF

Nach einem intensiven Prozess des Abwägens wirtschaftlicher und technischer Vor- und Nachteile der grundsätzlich möglichen Handlungsoptionen und zahlreicher Unterva- rianten wurde die Entscheidung zugunsten der dritten Option getroffen. Ein Teil der Bestandsanlagen sollte durch neue Technik ersetzt und anschließend stillgelegt werden.

Des Weiteren war zu entscheiden, ob die neue Anlage ein- oder zweilinig ausgeführt werden sollte. Der höheren Entsorgungssicherheit durch Redundanz einer zweilinigen Anlage stand die höhere Wirtschaftlichkeit einer einlinigen Anlage gegenüber.

Die Wahl fiel auf die Variante, die die dauerhaft günstigsten Behandlungskosten versprach. Von den acht Linien des MHKW Ruhleben sollten die vier kleinen Linien 5 bis 8 durch eine neue Verbrennungslinie mit in Summe gleicher Feuerungswärme- leistung ersetzt werden.

Dies bedeutete als Vorgabe für die Auslegung des neuen Kessels:

t 'FVFSVOHTXÊSNFMFJTUVOHWPO.8VOE t +BISFTWFSGàHCBSLFJUWPO1SP[FOU

Der neue, große Kessel erhielt zur klaren Abgrenzung von den Bestandsanlagen die Bezeichnung Linie A. Da es sich um eine ERsatz INvestition handelte, war auch rasch der Projektname ERIN gefunden.

3. Das Projekt ERIN 3.1. Teilprojekte

Für die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit für Berlin, musste die neue Ersatz- Linie A während des laufenden Anlagenbetriebes am Standort Berlin-Ruhleben errichtet und in den Altbestand integriert werden. Dafür war zunächst eine Fläche ausreichender Größe erforderlich, auf der die neue Linie A zunächst weitgehend au- tark und ohne größere Beeinträchtigungen für den Betrieb errichtet werden konnte.

Für diese Fläche bot sich, wie Bild 1 zeigt, der Bereich westlich neben den bestehen- den acht Verbrennungslinien an, der bis dahin hauptsächlich für Parkplätze genutzt wurde. Neben dem eigentlichen Baufeld waren aber auch ausreichend Flächen für die Baustelleneinrichtung, Containerburg, Vormontage- und Lagerflächen, usw. zu berück- sichtigen. Hier zeigten sich schnell die Grenzen des relativ dicht bebauten Standortes.

Auch die Verkehrsführung auf dem Gelände spielte eine wesentliche Rolle.

Die Abfallsammelfahrzeuge erreichten bis zum Umbau im östlichen Bereich des Geländes über eine Auffahrtsrampe das Anlieferdeck, von dem aus der Abfall an den insgesamt 24 Abkippstellen in den bestehenden Bunker entladen wurden. Über die Abfahrtsrampe fuhren die entleerten Abfallfahrzeuge vom Anlieferdeck, wendeten im nördlichen Bereich und verließen das Heizkraftwerk Ruhleben über die Waage

im südlichen Eingangsportal. Wie Bild 1 zeigt, ragte die Abfahrtsrampe direkt in das Baufeld ERIN hinein. Daher musste diese Abfahrtsrampe zurückgebaut werden. Da die Rampe bereits in der Substanz geschädigt war, konnte mit dem Abriss auf die sonst notwendige Betonsanierung verzichtet werden.

Bild 1: Baufeld ERIN auf dem Gelände der Abfallverbrennungsanlage Berlin-Ruhleben Für die Baustelleneinrichtung war der Bereich nördlich der acht Verbrennungslinien vorgesehen. Dort befand sich noch ein Gebäudekomplex aus Hallen, Massivbauten und einem Flachbunker, in dem ursprünglich eine Schlacke-Sinteranlage betrieben wurde. Später wurde die Halle so umgebaut, dass eine Rowitec-Anlage – ein Verfahren nach dem Prinzip der rotierenden Wirbelschicht – einschließlich des Annahme- und Aufbereitungsbereichs für Abfälle darin Platz fand. Die in Bild 1 erkennbaren weißen Gebäude einschließlich der sich darin noch befindlichen Maschinentechnik mussten daher zurückgebaut werden. Neben dem soliden Stahlbetonfundament der Rowitec- Anlage musste in einigen Bereichen (Bild 2) eine Tiefenenttrümmerung durchgeführt werden.

Vor dem Rückbau der Abfahrtsrampe und der Rowitec-Anlage stellte sich heraus, dass sich darunter und im Inneren in größerem Umfang Material-Lager der am Standort

ansässigen Werkstätten und Stellplätze zur Zwischenlagerung für Big Bags befanden;

dafür mussten zunächst Ersatzflächen geschaffen werden. Vor dem eigentlichen Pro- jektbeginn mussten daher drei zusätzliche Lagerhallen zur Aufnahme von betriebs- notwendigem Material errichtet werden.

Bild 2: Rückbau der Rowitec-Anlage auf dem Gelände der Abfallverbrennungsanlage Berlin- Ruhleben

Ferner mussten im Vorfeld die üblichen Arbeiten zur Baugrunderkundung und Bau- feldfreimachung durchgeführt werden. Eine besondere Herausforderung war, dass seit der Errichtungsphase der ersten Abfallverbrennungsanlage in der Mitte der sechziger Jahre zahlreiche Ver- und Entsorgungsleitungen auf dem Gelände verlegt worden wa- ren, die nicht immer as-built in Planunterlagen eingetragen wurden. Teilweise standen gar keine Pläne zur Verfügung. Für die notwendigen Um- und Neuverlegungen der Leitungen mussten zahlreiche kleinteilige Suchschachtungen angelegt worden.

Allein für die Baufeldfreimachung für die Linie A bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der unterirdischen Wirtschaft des Bestands sowie die zu einem späteren Zeitpunkt notwendige Einbindung der Linie A in das Strom- und Datennetz sowie das Brauch-, das Trink-, das Regen- und das Abwassersystem, wurden etwa vier Kilometer Medien- leitungen verlegt oder völlig neu angelegt.

Des Weiteren mussten als Ersatz für während der Bauphase nicht nutzbare Parkplätze des am Standort beschäftigten Personals Ersatzflächen geschaffen werden. Zusätzliche Parkflächen waren für die Fahrzeuge der zahlreichen Bau- und Montagefirmen zu suchen. Das Baufeld war vom übrigen Gelände, auf dem ein weitgehend normaler Anlagenbetrieb aufrechterhalten werden musste, organisatorisch und räumlich ab- zutrennen; dafür waren separate Zugangsberechtigungen zu organisieren. Für die möglichst kollisions- und störungsfreie Gestaltung der zahlreichen Transporte und Anlieferungen zur Baustelle wurde eine eigene Baustellenzufahrt am westlichen Rand des Geländes eingerichtet.

Bild 3: Neue Auffahrts- und Abfahrtsrampe nach Fertigstellung

Für diese im Zuge der Baustelleneinrichtung und Baufeldfreimachung notwendigen Maßnahmen und für die Zeit nach dem Rückbau der Abfahrtsrampe musste die gesamte Verkehrsführung am Standort geändert werden. Ursprünglich bestand im Ergebnis der Vorplanung die VorsteIlung, die Abfahrtsrampe nach Verlängerung des Anlieferdecks um den Abkipp- und Bunkerbereich der neuen Linie parallel zu verschieben und wie- der am westlichen Rand der Verbrennungslinie A neu zu errichten. Für diese Lösung hätte es aber bis zur Fertigstellung der neuen Rampe Interimslösungen geben müssen.

Des Weiteren hätte bei dieser Verkehrsführung der interne Werksverkehr die Abläufe

auf der Baustelle erheblich gestört. Vor diesem Hintergrund wurde geplant, die vor- handene und ohnehin sanierungsbedürftige Auffahrtsrampe durch eine neue, breitere Rampe zu ersetzen. Diese sollte zweispurig ausgeführt werden, um den anliefernden und den abfahrenden Verkehr parallel zuzulassen. Die Errichtung der neuen Auf- und Abfahrtsrampe wurde eine weitere Voraussetzung für die Projektabwicklung. Für die Fahrer der Sammelfahrzeuge war die Benutzung einer Rampe mit Gegenverkehr eine neue Situation. Aufgrund guter Kommunikation gab es jedoch weder ein Akzeptanz- problem noch bisher einen Unfall.

Zu den weiteren Aufgaben am Standort des Heizkraftwerks Berlin-Ruhleben zählten umfangreiche Sanierungsarbeiten in den bestehenden Bunkern für Schlacke und Abfall sowie auf dem Anlieferdeck. Verschiedene Gutachten waren zum Ergebnis gelangt, dass die seit 1967 von der Abfallbehandlung beanspruchte Bausubstanz so geschädigt war, dass die Bindekraft des Betons nachzulassen begann und Gegenmaßnahmen unverzüglich einzuleiten waren.

Die Ertüchtigungsmaßnahmen im Schlacke- und Bestandsbunker sowie auf dem Anlieferdeck standen zwar in keinem unmittelbaren, sachlichen Zusammenhang mit dem Projekt Ersatzinvestition Linie A, erforderten jedoch tägliche, detaillierte Ab- stimmungen mit dem Betreiber. Die Arbeiten waren planerisch und später auch mit dem Baufortschritt bei der Errichtung der Linie zu koordinieren. Es erschien daher sinnvoll, diese komplexen Ertüchtigungsprojekte und den Bau der Linie A sowie die voraussetzenden und begleitenden Aufgaben gebündelt von einer Organisationseinheit – der Abteilung VAE – durchführen zu lassen. Definition, Bearbeitung und Koordi- nation der damit entstandenen, vielfältigen Schnittstellen zu den operativ laufenden Betriebsbereichen des MHKW Ruhleben verblieben so in einer Hand.

Daher gehörten zum Gesamtprojekt ERIN nicht nur der Bau der Linie A als Ersatz für die Linien 5 bis 8, sondern die zeitlich und zum Teil räumlich vor- und nebenge- lagerten Teilprojekte:

t /FVCBVWPOESFJ-BHFSIBMMFO t 3àDLCBVEFS"CGBISUTSBNQF

t /FVCBVEFSOFVFO[XFJTQVSJHFO"VČBISUTVOE"CGBISUTSBNQF t 3àDLCBVEFSBMUFO"CGBISUTSBNQF

t 3àDLCBVEFS3PXJUFD"OMBHF

t *OGSBTUSVLUVS #BVTUFMMFOFJOSJDIUVOH VOE #BVGFMEGSFJNBDIVOH EI #BVHSVOE untersuchung, Um- und Neuverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Än- derungen der Verkehrsführung und Logistik,

t 4BOJFSVOHVOE&SUàDIUJHVOHEFTCFTUFIFOEFO4DIMBDLFCVOLFST t 4BOJFSVOHEFT"OMJFGFSEFDLTVOE

t 4BOJFSVOHVOE&SUàDIUJHVOHEFT#FTUBOETCVOLFST

3.2. Ausschreibung und Vergabestruktur

Die europaweite Ausschreibung der Linie A wurde in Form einer Generalunter- nehmer(GU)-Ausschreibung durchgeführt. Lediglich das Bunkerbauwerk und die vorgelagerte Anlieferplattform wurden aus dem Gesamt-Leistungs- und Lieferumfang abgetrennt, um für diesen von Baugewerken dominierten Teil den dafür spezifischen, größeren Anbietermarkt stärker und kostensenkend wirken zu lassen.

Die Generalunternehmer-Ausschreibung wurde auf Basis einer Vorplanung durchge- führt; sie wurde von den BSR gewählt, um mit der schlanken, die Bauherrenfunktion ausübenden Organisationseinheit VAE den Aufwand für die Koordinierung und Schnittstellenbearbeitung sowie für das später mögliche Claim-Potenzial so gering wie möglich zu halten. Hierauf wird im fünften Abschnitt noch näher eingegangen. Auch hätte die Strukturierung des Projekts in einzelne Lose und deren einzelne Vergabe deutlich höhere planerische Durchdringung erfordert.

Die Anforderungen an die Linie A wurden bis auf die besonderen Leistungsmerkmale und konkreten Beschaffenheiten entsprechend dem Vorplanungsstand funktional formuliert. Die Leistungen betrafen die vorläufige Entwurfs- und Genehmigungspla- nung, die Ausführungs- und Montageplanung sowie die schlüsselfertige Errichtung einer Verbrennungslinie (einschließlich der Generalunternehmer-Abwicklung) mit den wesentlichen Komponenten Feuerung und Dampferzeuger, Abgasreinigung, Elek- trotechnik, Prozessleittechnik, Bauwerk und Gründungsbauwerke (ohne Bunker und Rampe) und den dazugehörigen Nebenanlagen. Des Weiteren war die funktionstüchtige Einbindung der Anlage in die bestehenden und in Betrieb befindlichen technischen Anlagen und Bauwerksstrukturen des Standorts zu erbringen. Der Rückbau der vier zu ersetzenden Linien 5 bis 8 war nicht Bestandteil des Leistungsumfangs.

Die BSR ist als Anstalt öffentlichen Rechts und aufgrund ihrer gesetzlichen Aufgaben öf- fentlicher Auftraggeber und unterliegt dem deutschen und europäischen Vergaberecht.

Die Komplexität insbesondere der Verfahrenstechnik, die zahlreichen Schnittstellen zur bestehenden Anlage, die Notwendigkeit, insbesondere Inhalt und Umfang der Gewährleistungen und Mängelansprüche, aber auch die vertragliche Risikoverteilung – auch im Hinblick auf die konkret angebotene Verfahrenstechnik – aushandeln zu können, gestatteten die Wahl eines Verhandlungsverfahrens mit Aufruf zum Wettbe- werb als Verfahrensart.

Aufgrund der Bedeutung der Linie A für die Entsorgungssicherheit Berlins war be- reits im vorgelagerten Teilnahmewettbewerb die Erfüllung einiger harter Kriterien notwendig, z.B.

t NJOEFTUFOTFJOF3FGFSFO[FJOFS-JOJFNJU3PTUGFVFSVOHGàS)BVTNàMMVOEIBVT- müllähnliche Abfälle mit einer Feuerungswärmeleistung von mindenstens 60 MW für Feuerung und Dampferzeuger sowie Wasser- und Dampfkreislauf,

Inserat

Fisia Babcock Environment

GmbH

Inserat

TBF + Partner

AG

t 3FGFSFO[FOCF[PHFOBVGFJOF*OCFUSJFCOBINFJOOFSIBMCEFSMFU[UFO[FIO+BISFGàS Leistungen als Generalunternehmer, wobei die Abwicklung von mindestens einem Projekt einer thermischen Abfallbehandlungsanlage als Generalunternehmer die Mindestvoraussetzung war,

t 3FGFSFO[FOCF[PHFOBVGFJOF*OCFUSJFCOBINFJOOFSIBMCEFSMFU[UFO[FIO+BISFGàS Maßnahmen im Bestand: Schnittstellenplanung, Umschlusskonzept und Realisie- rung des Umschlusses,

t 3FGFSFO[FOKFXFJMTCF[PHFOBVGFJOF*OCFUSJFCOBINFJOOFSIBMCEFSMFU[UFO[FIO Jahre für Feuerung und Dampferzeuger, Wasser- und Dampfkreislauf oder Abgas- reinigung.

Von den sechs Firmen oder Bewerbergemeinschaften, die im Februar 2007 die Präqua- lifikationsunterlagen einreichten, konnten nur vier zur Abgabe eines verbindlichen Angebots aufgefordert werden.

Nach Eingang der Angebote begannen im Juli 2007 die Vertragsverhandlungen; am 30. Januar 2008 konnte schließlich mit der Firma FISIA BABCOCK ENVIRONMENT GmbH (FBE) der Generalunternehmer-Vertrag unterschrieben werden, auf dessen Basis das Unternehmen am 04.02.2008 offiziell beauftragt wurde.

Im Dezember 2006 wurden die Planungsleistungen zur Errichtung des Bunkerbauwerks sowie zum Abriss und Neubau einer Verkehrsrampe ausgeschrieben, die schließlich an das Ingenieurbüro TBF + Partner AG vergeben wurden. Nach der planerischen Untersetzung und Vorbereitung wurde entschieden, das Bunkerbauwerk in fünf Lose aufzuteilen:

LOS 1: Rohbau einschließlich Dach und Fassade, konstruktive Einbauten, raumbil- dender Ausbau und Teile der technischen Gebäudeausrüstung,

LOS 2: Feuerlöschtechnik,

LOS 3: Abfall- und Schlackekran-Anlagen, LOS 4: Schlacke-Voraufbereitung,

LOS 5: Elektrotechnik/TGA-Anlagen.

Die ebenfalls europaweite Ausschreibung für den Neubau des Bunkerbauwerks, be- stehend aus Abfall- und Schlackebunker in Massivbauweise mit Nebenräumen und sechs Abkippstellen sowie die Anbindung an den Bestand, veröffentlichte BSR im August 2008. Vergeben wurde an MATTHÄI Bauunternehmen GmbH & Co. KG mit der Unterzeichnung des Generalunternehmer-Vertrages am 11.05.2009 und der anschließenden Bekanntmachung im Amtsblatt.

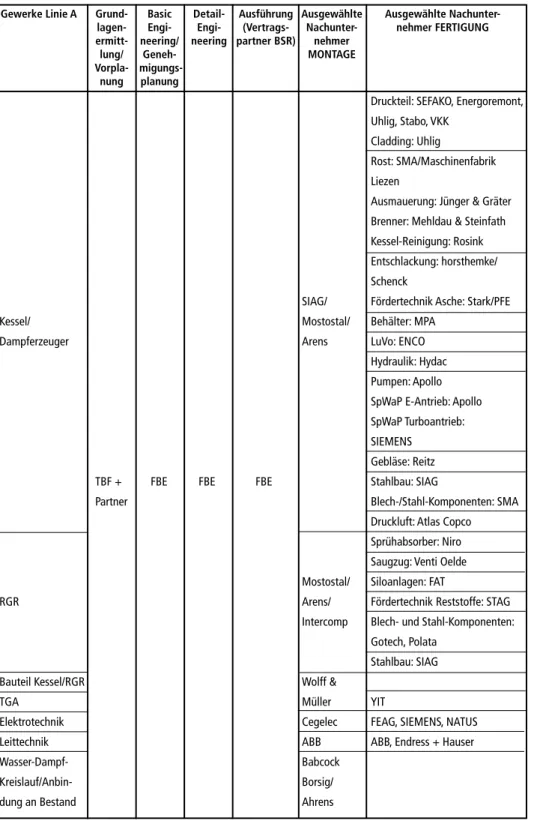

Sämtliche anderen Lose und Teilprojekte wurden gleichfalls ausgeschrieben und zeitlich gestaffelt gemäß Projektzeitplan vergeben. Tabelle 1 zeigt die Struktur der wichtigsten vergebenen Aufträge und eine Auswahl von Subauftragnehmern unmittelbar zur Pla- nung und Errichtung der Linie A.

Tabelle 1: Übersicht ausgewählte Haupt- und Subunternehmer

Gewerke Linie A Grund- Basic Detail- Ausführung Ausgewählte Ausgewählte Nachunter- lagen- Engi- Engi- (Vertrags- Nachunter- nehmer FERTIGUNG ermitt- neering/ neering partner BSR) nehmer

lung/ Geneh- MONTAGE

Vorpla- migungs- nung planung

Druckteil: SEFAKO, Energoremont,

Uhlig, Stabo, VKK

Cladding: Uhlig

Rost: SMA/Maschinenfabrik

Liezen

Ausmauerung: Jünger & Gräter Brenner: Mehldau & Steinfath Kessel-Reinigung: Rosink Entschlackung: horsthemke/

Schenck

SIAG/ Fördertechnik Asche: Stark/PFE Kessel/ Mostostal/ Behälter: MPA

Dampferzeuger Arens LuVo: ENCO

Hydraulik: Hydac

Pumpen: Apollo

SpWaP E-Antrieb: Apollo

SpWaP Turboantrieb:

SIEMENS

Gebläse: Reitz

TBF + FBE FBE FBE Stahlbau: SIAG

Partner Blech-/Stahl-Komponenten: SMA Druckluft: Atlas Copco

Sprühabsorber: Niro

Saugzug: Venti Oelde

Mostostal/ Siloanlagen: FAT

RGR Arens/ Fördertechnik Reststoffe: STAG Intercomp Blech- und Stahl-Komponenten:

Gotech, Polata

Stahlbau: SIAG

Bauteil Kessel/RGR Wolff &

TGA Müller YIT

Elektrotechnik Cegelec FEAG, SIEMENS, NATUS Leittechnik ABB ABB, Endress + Hauser

Wasser-Dampf- Babcock

Kreislauf/Anbin- Borsig/

dung an Bestand Ahrens

Die Vertragsverhandlungen und die Vergabe an Fisia Babcock Environment GmbH erfolgten zu einer Zeit, die durch folgende Marktsituation gekennzeichnet war:

t &OPSNF/BDIGSBHFJOBMMFO5FJMNÊSLUFOWPO7FSCSFOOVOHTBOMBHFO (SPEBNQGFS- zeuger/GuD-Anlagen, Industriekessel und Abfallverbrennungsanlagen):

* Abfallverbrennungsanlagen: Erneuerungsbedarf älterer Kessel,

* EBS-Kraftwerke: Energie-Versorgung von Industrieanlagen zu günstigeren Prei- sen,

* Biomasse-Heizkraftwerke: Förderung erneuerbarer Energien, Klimadiskussion, t (MFJDI[FJUJHIPIF,PO[FOUSBUJPOBVGEFS"OCJFUFSTFJUFBMT'PMHFEFSKBISFMBOHTUBH-

nierenden Nachfrage:

* dramatische Entwicklung insbesondere im Bereich Hausmüll-Verbrennungsan- lagen/EBS-Kraftwerke (Generalunternehmer und Anbieter Feuerungstechnik),

* Kapazitätsengpässe bei qualifiziertem Personal,

* Kapazitätsengpässe durch Überauslastung von Anbietern übergreifender Ge- werke (EMSR, Spezial-Hochbau, Abgasreinigungssysteme...),

* Begrenzter Wettbewerb,

t #SBODIFOVOBCIÊOHJHFBMMHFNFJOF,PTUFOTUFJHFSVOHFO

* Rohstoffe (Bild 4) und Energie,

* Mehrwertsteuer-Erhöhung,

* Lieferengpässe durch allgemeinen konjunkturellen Aufschwung.

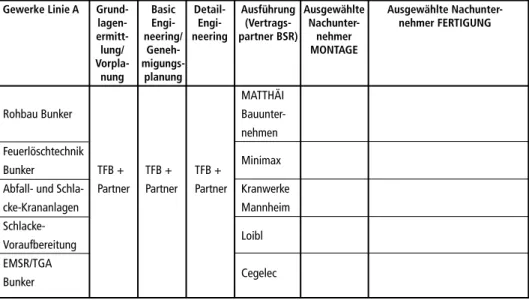

Tabelle 1: Übersicht ausgewählte Haupt- und Subunternehmer – Fortsetzung –

Gewerke Linie A Grund- Basic Detail- Ausführung Ausgewählte Ausgewählte Nachunter- lagen- Engi- Engi- (Vertrags- Nachunter- nehmer FERTIGUNG ermitt- neering/ neering partner BSR) nehmer

lung/ Geneh- MONTAGE

Vorpla- migungs- nung planung

MATTHÄI Rohbau Bunker Bauunter- nehmen Feuerlöschtechnik

Minimax Bunker TFB + TFB + TFB +

Abfall- und Schla- Partner Partner Partner Kranwerke cke-Krananlagen Mannheim Schlacke-

Voraufbereitung Loibl EMSR/TGA

Bunker Cegelec

Durch Identifizierung von Sparpotenzialen und Verhandlungen mit den Bietern gelang es jedoch, das Gesamtvergabevolumen innerhalb des Projektbudgets einschließlich ausreichender Reserven zu platzieren, die entsprechend der bei Vergabe jeweils er- reichten Planungstiefe Rechnung tragen mussten.

31.07.06

1.000

900

800

700

600

500 Stahlpreisindex EUR/Tonne

31.05.06 30.09.06 400 1.100 1.200

30.11.06 31.03.0731.01.07 31.05.07 31.07.07 30.09.07 30.11.07 31.01.08 31.03.08 31.05.08 31.07.08 30.09.08 30.11.08 31.01.09 31.03.09 31.05.09 31.07.09 30.09.09 31.11.09 31.01.10 31.03.10 31.05.10 31.07.10 30.09.10 30.11.10 31.01.11 31.03.11 31.05.11 31.07.11 30.09.11 30.11.11

Bild 4: Entwicklung des Stahlpreis-Index 2006 bis 2011

Quelle: http://stahlbroker.de

3.3. Konzept für die Linie A und Besonderheiten

Der Ersatzinvestition in die neue, einlinige Verbrennungslinie A liegt die Absicht zugrunde, mit dieser Anlage wie bisher auch Abfälle gemäß der aktuellen Positivliste des Heizkraftwerks Berlin-Ruhleben dauerhaft, bestimmungsgemäß und genehmi- gungskonform (in der Hauptsache Abfall aus privaten Haushalten) thermisch zu behandeln. Es ist nicht geplant, weitere Abfallarten im Heizkraftwerk Berlin-Ruhleben anzunehmen. Das Feuerungssystem der Anlage soll gleichwohl den wechselnden Zusammensetzungen und Eigenschaften des Inputs dadurch Rechnung tragen, dass gemäß vereinbartem Feuerungsleistungsdiagramm Abfälle im Heizwertbereich von 6.000 bis 14.000 kJ/kg verbrannt werden können.

Die Linie A sollte bei laufendem Betrieb zunächst weitgehend autark auf dem bereits versiegelten Bereich westlich des Blocks West errichtet werden, um nach dem Umschluss die Linien 5 bis 8 mit gleicher Feuerungswärmeleistung zu ersetzen.

Angesichts der sensiblen Lage des Standortes Ruhleben im innerstädtischen Bereich und um ihrer umweltpolitischen Verantwortung gerecht zu werden, verfolgte BSR das Ziel, die Linie A mit einer modernen Abgasreinigungsanlage auszurüsten, die im Vergleich zu den bestehenden Linien des MHKW Ruhleben im Mittel noch bessere Schadstoff-Abscheidegrade aufweisen sollte. Mit Fisia Babcock Environment GmbH wurde vertraglich vereinbart, dass die Abgasreinigungsanlage nicht nur gewährleisten muss, die mit dem Genehmigungsbescheid geforderten Emissionsgrenzwerte sicher zu unterschreiten, sondern auch B-Werte einzuhalten, die für viele Schadstoffe etwa zwei Drittel der Grenzwerte gemäß der Genehmigung betragen.

Die Linie A sollte ohne Einrichtungen zur Reduzierung der Stickoxid-Emissionen geliefert werden, da die bestehende, seit 1988 in Betrieb befindliche SCR-Anlage noch nicht ihr Lebenszeitende erreicht und die Katalysatoraktivität kaum Beeinträchtigungen erfahren hatte. Im Projektverlauf wurde der technische Zustand der DeNOx-Anlagen nochmals eingehend untersucht, um etwaige Mängel aufzudecken und rechtzeitig beseitigen zu können.

Für das Konzept der Linie A bedeutete dies, dass die Abgase aus der neuen Abgasrei- nigungsanlage in die bestehenden DeNOx-Anlagen des Blocks West geleitet und dort eingebunden werden mussten, um – wie auch bisher – die katalytische Reduktion der Stickoxide zu Stickstoff und Wasser zu ermöglichen. Weil bisher immer zwei Linien – hier 5/6 und 7/8 – jeweils einer DeNOx-Anlage (Nr. 5 und 7) zugeordnet sind, mussten der Linie A zwei DeNOx-Anlagen zugeordnet werden. (Bild 5)

Kessel A

Abfallbunker neu

Ersatzlinie A Block West Richtung Schlacketransport Gewebe-

filter Sprüh- absorber

Schlacke- Aufbe- reitung

DeNOx 7 DeNOx 5 DeNOx 3 DeNOx 1

Ge- webe-

filter Ge- webe-

filter Ge- webe-

filter Ge- webe-

filter

Ge- webe-

filter Ge- webe-

filter

Ge- webe-

filter

Ge- webe-

filter

Reaktoren Reaktoren Reaktoren Reaktoren Reaktoren Reaktoren Reaktoren

Mittelbau Block Ost

Abfallbunker Bestand Kessel

8

Kessel 7

Kessel

6 Kessel

5

Kessel 4

Kessel 3

Kessel 2

Kessel 1

Bild 5: Schema der Einbindung der DeNOx-Anlage in Linie A der Abfallverbrennungsanlage Berlin-Ruhleben

An der Schnittstelle musste der große Abgaskanal der Linie A mit einem Vierfach- Hosenstück auf die vier kleineren Kanäle der Linien 5 bis 8 aufgeteilt werden, um die vier Bypass-Kanäle um die DeNOx-Anlagen herum weiterhin nutzen zu können (gestrichelte Linien). Hieraus ergaben sich eine Reihe von Problemen in Bezug auf die wünschenswerte gleichmäßige Aufteilung der Abgas-Teilströme und den Umgang mit zwei NOx-Reingaswerten, usw.

Des Weiteren wurde mit der Anbindung an die vorhandene DeNOx-Anlage eine um- fangreiche und detaillierte Schnittstellenplanung erforderlich, die die Projektaufgabe nicht erleichterte, sondern einige Überraschungen bereithielt. Im Ergebnis dieser Planung wurden teilweise auch zusätzliche Maßnahmen im Bestand umgesetzt, die einer verbesserten Blocktrennung der DeNOx-Anlage und der Verfügbarkeitserhö- hung des Standortes dienten (z.B. Teilung des DaGaVo-Dampfverteilers, Teilung des Zerstäuberdampf-Verteilers, separate DeNOx-Kondensat-Rückführung in die Linie A, Steuerluftversorgung von der Linie A aus, usw.). Darüber hinaus musste die gesamte E- und Leittechnik der DeNOx-Anlagen 5 und 7 an die Linie A angebunden werden.

Für die mögliche Vorbereitung auf Übergangszustände bzw. für die Zeit nach dem Ende der Lebenszeit der SCR-DeNOx-Anlagen wurden auf drei Ebenen im ersten Zug des Dampferzeugers der Linie A Ausbiegungen und Stutzen für die Nachrüstung einer optionalen SNCR-Anlage geplant und vorbereitet. Da für die dauerhaft zuverlässige und effektive Funktion dieser SNCR-Anlage eine akustische Temperaturmessung un- erlässlich ist, wurden auch für die Aufnahme der ausreichenden Anzahl von Sender-/

Empfängereinheiten (Transceiver) Ausbiegungen und Stutzen vorgesehen.

Für eine von den Bestandsanlagen länger unabhängige und risikoärmere Inbetrieb- setzung der Linie A wäre es wünschenswert gewesen, wenn nach erfolgreicher Warm- Inbetriebsetzung der Linie A mit Ölfeuer zunächst eine gewisse autarke Testphase unter Abfallfeuer ohne bereits vollzogenen Umschluss auf die Bestandsanlagen hätte folgen können. Dies hätte jedoch einer Ausnahmegenehmigung bedurft, um während einer sehr begrenzten Zeitspanne von wenigen Wochen und ggf. mit eingeschränk- ter Last, Abfälle ohne Entstickung, d.h. mit Werten im Bereich von etwa 400 mg/m3 i. N. tr., zu verbrennen. Vorstellbar wäre auch angesichts des dafür vorbereiteten Kes- sels die temporäre Installation einer SNCR-Anlage nur für diesen Übergangszeitraum gewesen.

Eine derartige Genehmigung war jedoch von der zuständigen Behörde nicht zu erhalten.

Die Forderung, keine Tonne Abfall ohne Anschluss an die vorhandene SCR-Anlage zu verbrennen, bedeutete die Durchführung des Umschlusses der Linie A nach dem Ölfeuer-Betrieb ohne Test der Anlage unter Abfall und ohne Erprobung der vorge- lagerten Abgasreinigung (Sprühabsorber, Flugstromreaktor, Filter, usw.) erst nach Außerbetriebnahme der Linien 5 bis 8.

Mit dem faktisch irreversiblen Abschalten der Linien 5 bis 8, die immerhin zu mehr als einem Viertel die Entsorgungssicherheit Berlins garantierten, und dem gleichzeitigen Andocken der Linie A war zweifellos das Hauptrisiko des gesamten Projektes verbunden.

Daher bestand eine der vordringlichsten Aufgabe darin, ein mit dem Betreiber über- aus eng abgestimmtes und verzahntes Umschlusskonzept mit der Detailplanung aller notwendigen Schritte auszuarbeiten. Dies betraf natürlich nicht nur das Abflexen und Neuverschweißen von Abgaskanälen, sondern u.a. auch die wasser- und dampfseitige Anbindung und vor allem den leittechnischen Umschluss.

Die Einbindung in den Wasser-Dampf-Kreislauf der Bestandsanlagen unter Berück- sichtigung des Verbundes mit dem Kraftwerk Ernst Reuter und einschließlich der vorbereitenden Umbauten in den DeNOx-Anlagen wurde etwa anderthalb Jahre vor dem vereinbarten Umschlusszeitpunkt im Zuge vorgezogener Maßnahmen begonnen.

Bild 6 zeigt den Einbau der Doppelabsperrung für HD-Dampf an der Schnittstelle und Liefergrenze für Fisia Babcock Environment GmbH (bestehender HD-Sammler West).

Bild 6:

Umschlussarmatur am HD- Sammler West (Schnittstelle und Liefergrenze Fisia Babcock Enviroment GmbH) im Heiz- kraftwerk Berlin-Ruhleben Im Rahmen des leittechnischen Umschlusses wurde für die gesamte Prozessleittechnik des Standorts (d.h. einschließlich der Bestandsanlagen) ein Upgrade aufgespielt. Zuvor waren die Signale und programmierten Funktionen der Linie A auf Basis der erstell- ten und besprochenen Funktionspläne beim Hersteller ABB im Rahmen von Factory Acceptance Tests (FAT) gründlich erprobt worden.

Mit dem Konzept der Linie A und dessen Einbindung in die bestehenden DeNOx- Anlagen waren erhebliche Vorteile verbunden. Weil mit der Ersatzinvestition keine veränderten, jedoch eher positive Auswirkungen auf die Emissionssituation verbunden waren und die Linie A in den bestehenden Kamin mit unveränderten Immissionsauf- punkten eingebunden wurde, gestattete dies u.a. die Durchführung eines vereinfachten Genehmigungsverfahrens ohne Öffentlichkeitsbeteiligung.

Das Schema in Bild 5 lässt erkennen, dass für die Linie A keine eigene Schlackeaufbe- reitungsanlage errichtet werden sollte. Vielmehr ergab sich eine weitere Schnittstelle mit den Bestandsanlagen daraus, dass die Schlacke der Linie A aus dem neu zu errichtenden Schlackebunker in den bestehenden Schlackebunker überführt und dem vorhandenen Transport- und Aufbereitungssystem des Heizkraftwerks Berlin-Ruhleben zugeführt werden sollte. Im Umschlusszeitraum musste u.a. dafür zusätzlich die Schlackenkran- anlage der Bestandsanlage erneuert und umgebaut werden.

Als Besonderheit für die Auftragnehmer ist hervorzuheben, dass der Prozess der Pla- nung und Auftragsabwicklung zur Linie A auf BSR-Bauherrenseite durch ein schlankes und personell weitgehend konstant besetztes Projektteam engagiert geführt wurde.

Das Betreiberpersonal des MHKW Berlin-Ruhleben wurde von Beginn an und mit dem Projektfortschritt in deutlich zunehmendem Umfang einbezogen. Neben dem Einbringen vieler guter Ideen ist das Projekt ERIN/Linie A auch durch die Reparatur- freundlichkeits- und Instandhaltungs-Brille begutachtet worden. Insofern wurde auf die gute Erreichbarkeit aller Aggregate, Armaturen und Messstellen sowie ein plausibles Montage-/Demontagekonzept wichtiger Komponenten stets allergrößtes Augenmerk gelegt.

3.4. Auslegung der Linie A

Die Auslegung der Gesamtanlage sowie aller Nebenanlagen basiert auf dem verein- barten Feuerleistungsdiagramm. Im Prozess der Vorplanung wurde ein leicht anstei- gender Heizwert für den Berliner Hausmüll prognostiziert. Gegenwärtig liegt er als Jahresmittelwert im Bereich von 8,5 MJ/kg. Für den Nominalfall der Auslegung wurde ein Heizwert von 9,0 MJ/kg gewählt (Bild 7).

Aus dem Feuerungsleistungsdiagramm können die in Tabelle 2 genannten Eckdaten abgelesen werden.

Der Dampferzeuger mit Naturumlauf wurde für eine vertikale Aufstellung der Strah- lungszüge 1 bis 3 sowie eine horizontale Aufstellung von Abgaszug 4 mit Berührungs- heizflächen konzipiert (Dackelkessel).

Zu den wesentlichen Bauteile gehören:

t 4QFJTFXBTTFSTZTUFN 4QFJTFXBTTFSCFIÊMUFSNJUESFJSFEVOEBOUFO4QFJTFQVNQFO t ,FTTFMUSPNNFMNJU4QFJTFXBTTFSWPSXÊSNFS7FSEBNQGFSÃCFSIJU[FSCJT Ã t &JOTQSJU[LàIMFS

t Y4JDIFSIFJUTWFOUJMVOEY"OGBISSFHFMWFOUJMIJOUFS"VTUSJUUÃCFSIJU[FS t Y4JDIFSIFJUTWFOUJMJO)%%BNQĘFJUVOH[VNWPSIBOEFOFO)%4BNNMFS8FTU t /JFEFSESVDL%BNQGTZTUFNNJUSFEVOEBOUFO3FEV[JFSTUBUJPOFO

t "OGBISTZTUFNNJU)JMGTLPOEFOTBUPSVOE)JMGTLPOEFOTBUPS3FEV[JFSTUBUJPO t "CTDIMÊNNVOE"CMBTTFOUTQBOOFS

t %PTJFSTUBUJPOFOGàS/B0)VOE/)4OH,

t 1SPCFFOUOBINFLàIMFSGàS4QFJTFVOE,FTTFMXBTTFS)BVQUVOE/FCFOLPOEFOTBUF sowie Frischdampf.

Bild 7: Feuerungsleistungsdiagramm für den Kessel A der Abfallverbrennungsanlage Berlin- Ruhleben

Nominaldurchsatz am LP1 36,0 t/h Zulässiger Abfall-Durchsatz kontinuierlich 20,0 bis 40,0 t/h Abfall-Durchsatz max. kurzzeitig 40,0 bis 44,0 t/h zulässige Wärmeleistung des Abfalls kontinuierlich

(Einhaltung der Dampfparameter gesichert ) 76,5 bis 90,0 MW Wärmeleistung des Abfalls max. kurzzeitig 90,0 bis 99,0 MW zulässiger Heizwertbereich des Abfalls 7,0 bis 14,0 MJ/kg

Tabelle 2:

Eckdaten des Feuerungsleis- tungsdiagramms der Linie A der Abfallverbrennungsanlage Berlin-Ruhleben

Thermische Leistung MW

120

100

80

60

40 Grenze für volle

Rostbedeckung

Einhaltung Dampfparameter nicht gesichert

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Brennstoffmenge t/h Auslegungspunkt

Stützfeuerung Regelspiel Feuerung

Grenze für maximale mechanische Belastung des

Rostes 14 MJ/kg 9 MJ/kg 8,1 MJ/kg

7 MJ/kg

6 7

8 9

10 3 5 4

110 % (99,0 MW)

85 % (76,5 MW)

90 % (36,0 t/h) 100 % (40,0 t/h) 110 % (44,0 t/h) 2 100 % (90,0 MW) 1

80 % (72,0 MW)

66,7 % (60,0 MW)

50 % (20,0 t/h)

6 MJ/kg

Maximal zulässiger Sollwert für

Bruttowärmeleistung 90,0 MW Dampferzeugung bei MCR

(LP 1, 100 Prozent Last) 100,6 t/h Betriebs-Druck bei MCR (Trommel/Ü-Austritt) 74,7/64 bar ü Betriebs-Temperatur (Trommel/Ü-Austritt) 291/461,5 °C Maximal zulässige Dampferzeugung 119,0 t/h Betriebsdruck Trommel bei max.

Dampferzeugung p0 85,0 bar ü Sattdampftemperatur für p0 300 °C Speisewassertemperatur 150 °C

Tabelle 3:

Wichtige technische Ausle- gungsdaten des Dampferzeugers der Linie A der Abfallverbren- nungsanlage Berlin-Ruhleben

Anzahl Bahnen 4

Anzahl Rostzonen 20

Anzahl Roststufen 2

Neigung 12,5 °

Abmessungen 11,15 m x 12,00 m Thermische Rostflächenbelastung 0,67 MW/m2

nominal

Tabelle 4:

Technische Auslegungsdaten des Rostes der Linie A der Ab- fallverbrennungsanlage Berlin- Ruhleben

Stapelkapazität Bunker 12.125 m3 Anzahl Abkippstellen 6 Anzahl Abfallkrane 2 x 10 m3 Stapelkapazität Schlackebunker: 1.160 m3 Anzahl Schlackekrane 1 (1 Reserve)

Tabelle 5:

Auslegung des Bunkerbauwerks der Linie A der Abfallverbren- nungsanlage Berlin-Ruhleben

3.5. Kurzbeschreibung ausgewählter Systeme und Komponenten

Bild 8 zeigt einen Längsschnitt der Linie A. Einige ausgewählte Komponenten werden näher beschrieben.

3.5.1. Abfallbunker

Der Abfallbunker der Linie A wurde als vom Bestandsbunker unabhängiges Bauwerk errichtet. Ursprünglich war geplant, Alt- und Neubunker zu verbinden und mit einer gemeinsamen Krananlage die höchstmögliche Flexibilität für den Betrieb bei der Abfallanlieferung und der Beschickung der alten und der neuen Verbrennungslinie

Bild 8: Längsschnitt durch Linie A des Heizkraftwerks Berlin-Ruhleben

zu erreichen. Diese Planung wurde aus mehreren Gründen verworfen. Die wegen der alternativen Logistikkonzepte historisch bedingte Querschnittsgeometrie der Bestandsbunker hatte sich in den zurückliegenden Jahrzehnten für eine moderne Bunkerbewirtschaftung als nachteilig erwiesen. Der relativ schmale Bereich hinter den Abkipptoren konnte entweder für neue Anlieferungen freigeräumt oder zum Stapeln genutzt werden. Eine gemeinsame Krananlage hätte für die Linie A Zwangspunkte bei den Höhenkoten gesetzt. Die Trichterebene hätte nicht mehr in einer für die gesamte verfahrenstechnische Aufstellung der Linie A auf 0,00 Meter optimalen Höhe festgelegt werden können, sondern hätte sich letztlich den Abmessungen des Bestandsbunkers unterordnen müssen. Ferner zeigten sich bei einer Verbindung beider Bunker erhebli- che Probleme bei der Luftführung, beim Brandschutz, beim Betrieb, bei Stillstand, bei der Positionierung der Krankanzeln und bei der elektrischen Versorgung der Kräne.

Daher wurde der neue Bunker autark vom Bestand errichtet. Lediglich die vorhandene, nach Westen um etwa 1.300 m² zu vergrößernde Anlieferplattform, eine aufgeständerte Stahlbetonkonstruktion auf der Ebene von etwa +7,50 m, bestimmte die Höhe der Abkippstellen. Um im Vergleich mit dem Bestandsbunker mehr Spielraum bezüglich der Lagerkapazität zu erreichen, entschloss sich BSR zur Ausführung der Bunkersohle auf 6,00 m (Altbunker 3,00m). Dies ist am unmittelbar an der Spree gelegenen Stand- ort Ruhleben, wegen des hohen Grundwasserstands und der (ursprünglichen) Lage in einer Trinkwasserschutzzone aus Sicht der Genehmigung und der Bautechnik eine Herausforderung.

Der Bunker steht bis etwa 7,00 m im Grundwasser, da das Bunkerbauwerk bei -9,00 m in den Baugrund eingebunden wurde. Der Planer wählte zur Lösung der Aufgabe eine vollständige Baugrubenumschließung mit Schlitzwand und Bau einer Hochdruckinjektions-Sohle. Erst nach Herstellung dieses trockenen, offenen Troges mit einer Fläche von etwa 1.100 m² konnte das eigentliche Bunkerbauwerk gegründet werden. Bild 9 zeigt den Beginn dieser Gründungsarbeiten.

Der Rohbau des eigentlichen Bunkerkörpers wurde mit Gleitschalung errichtet und erreichte nach etwa vierzehn Tagen die vorgesehene Zwischenhöhe. Als deutlich zeit- aufwendiger erwies sich die Herstellung der horizontal auskragenden Bunkerohren.

Das Bunkervolumen wurde so ausgelegt, dass ein verlängertes Wochenende (theore- tischer Berechnungsansatz vier Tage) durch die Lagerkapazität des Bunkers für die Linie A sicher gepuffert werden kann. Hierbei wurde defensiv auf Basis des Lastpunk- tes 2 des Feuerungsleistungsdiagramms bei einem Abfallheizwert von 8,1 MJ/kg ein Durchsatz von 40 t/h zugrunde gelegt.

Der Bunker weist eine Länge von 29,70 m auf (ohne Bunkerohren zum Ablegen der Kräne); die Breite bis zur Schüttwand unterhalb der Trichterebene beträgt 18,10 m, im oberen Teil 26,60 m. Bei voller Ausnutzung der Stapelmöglichkeiten können auch beim Maximaldurchsatz der Linie A Abfälle fünf Tage sicher gepuffert werden, das sind etwa 4.850 Tonnen.

Bei der Konzeption des Bunkers musste weiterhin der Besonderheit Rechnung getragen werden, dass bei dem Sammelsystem des BSR zwei ausgeprägte Anlieferspitzen pro Werktag auftreten. Zur Vermeidung langer Wartezeiten der Sammelfahrzeuge wurde der Bunker mit sechs Abkippstellen ausgestattet. Die Abkippstellen mit den dahinter liegenden Abfallrutschen sind so gestaltet, dass die Heckteile der Sammelfahrzeuge nicht mehr – wie im Bestand – beim Abkippen in den Bunkerinnenbereich ragen.

Die Bunkerkrananlage besteht aus zwei Kränen und wurde so ausgelegt, dass mit Ausnahme des Freiräumens in der Spitzenanlieferungszeit ein Kran als Stand-by- Einheit zur Verfügung steht. Bei Anlieferspitzen müssen ohne anderweitige organisa- torische Maßnahmen beide Kräne parallel arbeiten, da mit nur einem der Kräne mit 10 m³ Greiferinhalt die Abfallmenge von etwa 470 t in einer Spitzenstunde nicht ge- räumt und gleichzeitig die Linie A beschickt werden kann.

Letztendlich wurden der Alt- und der Neubunker doch noch miteinander verbunden. Es wurden ein Personenübergang in luftiger Höhe und ein Verbindungskanal geschaffen, mit dem die Bunker-Abluft, unterstützt durch einen separaten Ventilator, in die eine oder andere Richtung abgesaugt werden kann. Das hat den Vorteil, dass bei Ausfall

Bild 9:

Gründung des Bunkerbauwerks der Abfallverbrennungsanlage Berlin-Ruhleben im offenen Trog im Oktober 2009 (im Hin- tergrund Abbruchkante des An- lieferdecks und der ehemaligen Abfahrtsrampe)

oder kurzen Revisionsstillständen entweder der Linie A oder des gesamten Blocks Ost (Linien 1 bis 4) weiterhin die Bunkerabluft abgesaugt und als Verbrennungsluft genutzt werden kann.

3.5.2. Schlackebunker

Auch der Schlackebunker mit einer Sohle auf der Ebene 6,00 m wurde unter der Vorgabe ausgelegt, dass der Anlagenbetrieb der Linie A an einem verlängerten Wochenende, d.h. etwa vier Tage, durch dessen Lagerkapazität abgepuffert werden kann. Bei Ausnut- zung der Stapelkapazität des Schlackebunkers steht ein Raum für etwa 1.160 Tonnen Schlacke zur Verfügung; dies entspricht etwa fünf Tagen Anlagenbetrieb.

Die Schlacke der Linie A muss zur bestehenden Aufbereitungsanlage transportiert werden; dafür wurde ein Unterflur-Plattenband installiert, mit dem die Schlacke aus dem Schlackebunker der Linie A in den Schlackebunker der Linien 1 bis 8 transportiert wird. Von dort wird die Schlacke mit den Kränen der Bestandsanlage umgeladen und mit dem aufsteigenden, langen Schlackeband in den zentralen Aufbereitungsturm des Standortes zur Klassierung und Metallaushaltung gefördert. Zur Vermeidung von För- derproblemen musste in den Schlackebunker der Linie A eine Voraufbereitungsanlage integriert werden, in der sperrige Grobteile und Störstoffe vor dem Weitertransport abgetrennt und ausschleust werden. Dies wurde mit einem Stangensizer, einem extra Grobteilbunker mit fünf Tagen Pufferkapazität und mit einer Grobteilverladestelle realisiert. Bei Störungen des Bunker- und Transportregimes kann die gesamte Schlacke aus der Linie A durch die Grobteilverladestelle aus der Anlage geführt und extern ab- gefahren werden. Im Schlackebunker wird nur eine Krananlage betrieben, ein zweiter Greifer wurde als Reserve angeschafft und steht bei Bedarf zur Verfügung.

3.5.3. Abfallzuteilung und Rost

Der im Bunker gemischte Abfall wird mit der Krananlage in den Aufgabetrichter der Linie A eingefüllt und rutscht von dort durch einen wassergekühlten Schacht in den Zuteiler. Mit einer hydraulisch betätigten Klappe kann der Aufgabetrichter bei Still- stand des Kessels und während der An- oder Abfahrprozesse geschlossen werden. Mit den vier eingebauten, ebenfalls hydraulisch angetriebenen Brennstoffzuteilern wird der Vorschubrost kontinuierlich mit Abfall beschickt. Die Zylindergeschwindigkeit und der Hub sind einstellbar, so dass die Rostbeschickung nach den Anforderungen der Feuerleistungsregelung auf den Verbrennungsvorgang abgestimmt werden kann.

Das Einheben und die Montage der Einheit aus Trichter, Schacht und Klappe stellten einen Meilenstein im Bauablauf dar und beeindruckten bereits durch die Dimensionen. Der lichte Einfüllquerschnitt des Abfalltrichters beträgt etwa 5,70 m x 12,20 m. Bei dem Trichter mit allein etwa fünfzig Tonnen Masse handelte es sich um eine der schwersten Komponenten überhaupt, für deren Einbau einer der ganz wenigen verfügbaren, für solche Lasten ausgelegten Spezialkrane benötigt wurde.

Der Abfall wird auf einem vierbahnigen, um 12,5° geneigten Vorschubrost mit jeweils fünf Rostzonen verbrannt. In den Zonen finden folgende Vorgänge statt:

t ;POF5SPDLOVOHEFT#SFOOTUPČTVOE"VTHBTFOEFSĘàDIUJHFO#FTUBOEUFJMF t ;POF;àOEFOVOE#FHJOOEFS7FSCSFOOVOH

t ;POF)BVQUWFSCSFOOVOH

t ;POF"CTDIMVTTEFS7FSCSFOOVOHVOE"VTCSBOE

t ;POF4JDIFSTUFMMVOHEFT"VTCSBOEFTVOE"CLàIMVOHEFS4DIMBDLF

Alle Rostzonen können unabhängig voneinander für den Abfalltransport und die Primärluftmenge geregelt werden; damit werden eine individuelle Kontrolle und Ein- griffsmöglichkeiten für jede Zone in Übereinstimmung mit den Anforderungen an optimale Verbrennungsbedingungen ermöglicht.

Zwischen den Zonen 2 und 3 sowie zwischen den Zonen 4 und 5 wurde jeweils eine Stufe zum Aufbrechen und gleichzeitigen Schüren des Brennstoffbetts angeordnet.

Der gesamte Vorschubrost wird mit der Primärluft, die von unten durch das Verbren- nungsrost in das Abfallbett eindringt, gekühlt. Auf eine Wasserkühlung hat BSR wegen

Bild 10:

Einhebung des Trichters für die Linie A des MHKW Berlin- Ruhleben am 04.06.2010

des vergleichsweise niedrigen Heizwertbereichs des Berliner Hausmülls von Beginn an verzichtet.

Jedes Rostelement besteht aus einem feststehenden Grundrahmen und einem bewegli- chen Rostwagen. Der Rostwagen ist auf Rollenbahnen und Laufrollen auf dem Grund- rahmen gelagert. Auf Grundrahmen und Rostwagen sind im Wechsel die Roststabträger befestigt, die den Rostbelag aufnehmen. Die Roststäbe lagern auf den Roststabträgern dachziegelartig übereinander. Die Stäbe der so gelagerten Stabreihen – jede zweite Stabreihe – werden mit dem hydraulisch angetriebenen Rostwagen von einer Endlage mit konstanter Schubgeschwindigkeit in die andere Endlage um insgesamt 320 mm bewegt (± 160 mm); die übrigen im Grundrahmen befestigten Stab-Reihen werden nicht bewegt. Diese intermittierende Betriebsweise gewährt dem Brennstoffbett regel- mäßig eine kurze Ruhepause zur ungestörten Entfaltung des Verbrennungsprozesses.

Der Rosttraggrundrahmen ist mit Tragrohren, die in das Verdampfersystem des Dampferzeugers integriert sind, im Kesselgerüst aufgehängt. Die Relativbewegungen infolge unterschiedlicher Wärmedehnung von Dampferzeuger und Rost sind aufgrund dieser Kühlung gering. Mit einem Weichstoffkompensator wird dieser Bereich sicher gegen die Umgebung abgedichtet, indem der unkontrollierte Zutritt von Luft sowie der unkontrollierte Austritt von Gasen verhindert wird.

Der Rost der Linie A weist eine beeindruckende Breite von 11,15 Metern auf und ist 12 Meter lang; die nutzbare Rostfläche beträgt 133,8 m2. Er ist damit einer der größten, existierenden Roste für die Abfallverbrennung; definitiv der größte, den Fisia Babcock Environment GmbH bisher gebaut hat.

Bild 11:

Rost der Linie A der Abfall- verbrennungsanlage Berlin- Ruhleben, Montagezustand im Januar 2012

3.5.4. Primär- und Sekundärluftsystem

Die für die Verbrennung erforderliche Primärluft wird im Normalbetrieb aus dem Bunker abgesaugt und dem Rost von unten durch die zwanzig Luftkanäle der einzelnen

Zonen zugeführt. Das Primärluftgebläse ist mit einem frequenzgeregelten, energiespa- renden Antrieb ausgestattet, da die Volumenströme der Primärluft zur Anlagenregelung ständig verfahren werden. Der Gesamtvolumenstrom der Primärluft wird saugseitig mit einer Venturimessung erfasst.Jede Einzelleitung zum Rost verfügt über eine eigene Regelklappe und eine zugehörige Volumenstrommessung. So kann die Luft je nach Verbrennungsbedingung auf die einzelnen Bereiche verteilt werden.

Die Primärluft kann, insbesondere bei niedrigen Heizwerten des Abfalls, mit einem zweistufigen Primärluftvorwärmer (LUVO) auf die für die Verbrennung optimale Tem- peratur vorgewärmt werden. Die erste Stufe wärmt die Primärluft mit ND-Dampf von 5 bar auf 120 °C auf, für die zweite Stufe wird Trommelsattdampf (77 bar) verwendet;

dadurch kann die Primärluft auf 200 °C vorgewärmt werden. Im Normalbetrieb wird die Primärluft auf 120 °C vorgewärmt. Bei Absinken der Feuerraumtemperatur, z.B.

wegen eines sich verschlechternden Heizwerts, kann die Vorwärmtemperatur durch Zuschaltung der zweiten Stufe erhöht werden.

Der bei der Entspannung des Kondensats aus der zweiten Stufe auf den Druck in der ersten Stufe entstehende Dampf wird in die Dampfleitung vor dem LUVO Stufe 1 zurückgeführt; die Wärme wird im LUVO Stufe 1 genutzt. Das bei beiden LUVOs an- fallende Kondensat wird gesammelt und in den Speisewasserbehälter zurück gepumpt.

Die Sekundärluft wird an drei Stellen in einem einstellbaren Verhältnis im Kesselhaus, in der Höhe der Kesseldecke, im Entschlackungssystem und im Schlackebunker angesaugt und dem Feuerraum oberhalb des Rosts zur Nachverbrennung und Homogenisierung des Abgases zugeführt. Auch das Sekundärluftgebläse ist mit einem energiesparenden, frequenzgeregelten Antrieb ausgestattet, da die Volumenströme der Sekundärluft zur Anlagenregelung ständig verfahren werden. Die Sekundärluft wird dabei als Regelluft reziprok zur geregelten Primärluftmenge verfahren. Die Gesamtluftzufuhr zum Kessel wird auf diese Weise konstant gehalten.

Die aus dem Kesselhaus angesaugte Luft – das sind etwa 60 Prozent – wird mit einem Brüdenkondensator, in dem der Brüden aus dem Speisewasserbehälter kondensiert wird, erwärmt. Hierdurch kann die Verdampfungswärme des Brüdens im Dampfer- zeuger weiter verwendet werden. Der kondensierte Brüden wird druch den Kesselent- leerungsbehälter zum Brauchwasserbehälter der Abgasreinigung geleitet.

Die Sekundärluft wird durch zwei an der Vorder- und Rückwand des ersten Zuges des Dampferzeugers angeordnete, lange Sekundärluftdüsenreihen unterhalb des engsten Querschnitts in das Abgas eingedüst. Eine Venturimessung erfasst den Gesamtsekun- därluftstrom und eine zweite Messung den Sekundärluftvolumenstrom zu den Düsen der Vorderwand des Kessels. Somit ist die Aufteilung der Sekundärluft auf Vorder- und Rückwand bekannt und kann durch Stellklappen manuell eingestellt werden.

Der Sekundärlufteindüsung wurde in der Projektphase besondere Aufmerksamkeit gewidmet, damit Ungleichmäßigkeiten des Abgases über dem Brennbett mit den

bekannten Nachteilen wie Belagsbildung und Korrosionspotential vermieden werden.

Die für die gute Vermischung erforderliche Turbulenz wird nach dem Konzept der Fir- ma Fisia Babcock Environment GmbH durch Ausbildung eines doppelten Doppel- bzw.

Quadwirbels sichergestellt, der durch feste Ausrichtung und Größe der Düsen in den beiden Reihen an Vorder- und Rückwand des ersten Zuges erreicht wird. Diesem Kon- zept lagen CFD-Simulationen zugrunde, in deren Ergebnis Vorteile für den Quadwirbel sichtbar wurden, bedingt durch die im Verhältnis zur Breite geringe Kesseltiefe. BSR äußerte jedoch angesichts der enormen Breite der Strahlungszüge von etwa 12 Metern Bedenken, ob die durch Düsen bedingte starre Sekundärluftverteilung über diese Breite in jedem Fall die vollständige Durchmischung und Temperatur-Homogenisierung des Abgases gewährleisten kann. Im Fall von etwa mit einer nachgerüsteten, akustischen Temperaturmessung festgestellten Schieflagen, bestünde mit diesem Konzept später keine Chance mehr, darauf angemessen zu reagieren.

Daher wurde eine Lösung entwickelt, die die Segmentierung der Sekundärluft über die Breite des Dampferzeugers an der Vorder- und der Rückwand des ersten Zuges gestattete. Konstruktiv wurde dafür der sonst gasdicht verschweißte Zwickel zwischen der Rückwand und der Umlenkung vom zweiten in den dritten Zug offen gelassen; dort wurden Sekundärluftkanäle hinter den Düsenzonen angeordnet und seitlich heraus- geführt. An der Vorderwand wurde der sonst standardmäßig eingesetzte Sekundär- luftbalken segmentiert und die Anschlussleitungen wurden nach vorn herausgeführt.

Bild 12:

Zonenweise Aufteilung der Se- kundärluft über die Breite des ersten Zuges (Rückwand) des Dampferzeugers der Linie A der Abfallverbrennungsanlage Berlin-Ruhleben

Zusätzliche Handverstellklappen ermöglichen bei Bedarf die Vertrimmung dieser Sekundärluftzonen über die Breite des Dampferzeugers untereinander; die Nachrüs- tung von motorgetriebenen Armaturen und deren Einbindung in die Leittechnik ist jederzeit möglich.

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme Energie aus Abfall – Band 10

Karl J. Thomé-Kozmiensky, Michael Beckmann.

– Neuruppin: TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, 2013 ISBN 978-3-935317-92-4

ISBN 978-3-935317-92-4 TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky

Copyright: Professor Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Karl J. Thomé-Kozmiensky Alle Rechte vorbehalten

Verlag: TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky • Neuruppin 2013

Redaktion und Lektorat: Professor Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Karl J. Thomé-Kozmiensky, Dr.-Ing. Stephanie Thiel, M.Sc. Elisabeth Thomé-Kozmiensky

Erfassung und Layout: Petra Dittmann, Sandra Peters,

Martina Ringgenberg, Ginette Teske, Ulrike Engelmann, LL. M., Ina Böhme Druck: Mediengruppe Universal Grafische Betriebe München GmbH, München

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur aus- zugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhand- lungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien, z.B. DIN, VDI, VDE, VGB Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann der Verlag keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.