Educational Material

Grundlagen der Ökologie II

Skript für den Bachelor-Studiengang in Architektur an der ETH Zürich

Author(s):

Schierz, Christoph Publication Date:

2007

Permanent Link:

https://doi.org/10.3929/ethz-a-005705387

Rights / License:

In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use.

Skript für den Bachelor-Studiengang in Architektur an der ETH Zürich

Departement Architektur

Grundlagen der Ökologie II

Dr. sc. nat. Ch. Schierz

ETH Zürich

Zentrum für Organisations- und Arbeitswissenschaften (ZOA) Fachbereich Umweltergonomie

Leonhardstrasse 27 / LEO B 9.1 CH-8092 Zürich

E-Mail: cschierz@ethz.ch © Zürich, 20. März 2007

0 Übersicht Grundlagen der Ökologie II

D-ARCH (Bachelor) Sommer 2007 HIL E4 Do: 8

00– 9

45Uhr

Datum Inhalt Referent

22.3. Einführung: Vernetzte Systeme, Kreisläufe Ch. Schierz 29.3. Wohnqualität: Elektromagnetische Felder Ch. Schierz

5.4. Praxisbezug: Recycling von Bauwerken M. Franz

12.4. Atmosphäre: Fossile Energie und Luftschadstoffe Ch. Monn 19.4. Arbeit und Gesundheit bei Bauberufen T. Läubli

26.4. Praxisbezug: Energie – Minergie H. Bürgi

3.5. Aspekte der Umweltpsychologie Ch. Schierz

10.5. Praxisbezug: Behindertengerechtes Bauen J. A. Manser

17.5. (Seminarwoche) (keine Vorlesung)

24.5. Wohnqualität: Verkehrslärm M. Brink

31.5. Wohnqualität: Vibrationen / Lichtimmissionen Ch. Schierz

7.6. Test als Prüfungsvorbereitung Testbesprechung Ch. Schierz

14.6. (Schlusskritiken) (keine Vorlesung)

21.6. (Schlusskritiken) (keine Vorlesung)

Thema: Das Gebäude in der Umwelt: Umwelthygiene

Ziel: Kennen lernen der Grundvoraussetzungen des menschlichen Lebens und der daraus abzuleitenden Anforderungen an die Gestaltung von Umwelt und Technik.

Start der Vorlesung: Donnerstag, 22. März 2007

Bescheinigung: Elektronisch oder nach der Testbesprechung vom 7. Juni 2007

(Dr. sc. nat. ETH Christoph Schierz / 20.3.2007 / cschierz@ ethz.ch)

Inhalt

0 Übersicht 0-2

1 Einführung in die Ökologie 1-1

1.1 Was ist Ökologie? 1-1

Begriffe 1-1 Gliederungsebenen der Ökologie 1-1 Beziehung zwischen Organismus und

Umwelt 1-3

1.2 Atmosphäre 1-4

Aufbau der Atmosphäre 1-4

Sauerstoffkreislauf 1-5 Kohlenstoffkreislauf 1-6 Das Mikroklima in Städten 1-8

1.3 Energiefluss 1-8

Energiebilanz der Erde 1-8

Energie für Lebensvorgänge 1-9

1.4 Hydrosphäre 1-9

Wasserkreislauf 1-9 Wasservorräte 1-10 Wasserverbrauch 1-10 Grundwasserbildung 1-10 1.5 Kreisläufe und Populationsökologie 1-11 Regelkreis 1-11

Positive Rückkopplung 1-13

Negative Rückkopplung 1-14

Verschachtelte Rückkopplung 1-15 2 Elektromagnetische Felder 2-1

2.1 Einleitung 2-1

2.2 Physikalische Grundlagen 2-1 Elektrische und magnetische Felder 2-1 Zur Stärke der Belastung 2-2 2.3 Biologische Wirkungen der EMF 2-5

Zur Wirkungsforschung 2-5

Experimentelle Untersuchungen und deren Ergebnisse 2-7 Elektrosensitivität 2-9 2.4 Beispiel: Projekt NEMESIS 2-10 Studiendesign 2-10 Ergebnisse 2-10 2.5 Psychologische Aspekte 2-11

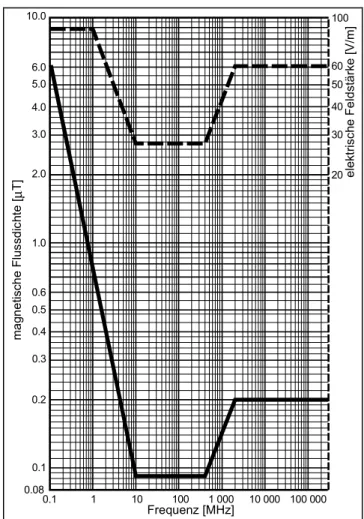

2.6 Schutzmassnahmen 2-12

Planung von Elektroinstallationen 2-12 Grenzwertfestlegung 2-12

3 Praxisbezug: Recycling von Bauwerken 3-1 4 Fossile Energie und Luftschadstoffe 4-1

4.1 Luftschadstoffe 4-1

Unsere Luft 4-1

Hauptquellen der Luftschadstoffe 4-2

4.2 Emissionsprozesse 4-3

4.3 Emission und Bildung

von Schadstoffen 4-4

Schwefeldioxid 4-4 Stickoxide 4-4 Fallbeispiel: Autoabgase 4-5

Staub und Dieselruss 4-6

VOC: Volatile Organic Compounds,

flüchtige Kohlenwasserstoffe 4-7 Kohlenmonoxid 4-7

Bildung von Ozon 4-8

4.4 Emissionstrends 4-8

4.5 Immissionssituation 4-8

Ausbreitung von Schadstoffen 4-8 4.6 Gesundheitliche Auswirkungen 4-9 4.7 Luftreinhaltung in der Schweiz 4-9 Luftreinhalte-Verordnung 4-10 5 Arbeit und Gesundheit bei Bauberufen 5-1

5.1 Einleitung 5-1

Bedeutung des Gesundheitsschutzes bei Bauberufen 5-1 Gesundheitliche Risikofaktoren bei

Bauberufen 5-2 5.2 Prävention von Berufsunfällen und Berufskrankheiten bei Bauberufen 5-2

Verhütung von Berufsunfällen 5-2 Prinzipien der Prävention 5-2 5.3 Gesetze zu Prävention von

Gesundheitsrisiken bei der Arbeit 5-3 5.4 Beispiele von beruflich (mit-)verursach- ten Erkrankungen im Baugewerbe 5-3

Muskuloskeletale Beschwerden 5-3 Krankheitsverursachende Stoffe 5-5

Toxische Stoffe 5-6

Krebserzeugende Stoffe 5-6

Allergieauslösende Stoffe 5-7 Quarzstaub (fibrosierende Stoffe) 5-7 Schlussbemerkungen 5-8

6 Aspekte der Umweltpsychologie 6-1

6.1 Einleitung 6-1

6.2 Kognitive Theorie 6-2

Beispiel: Entwicklung eines

Elektrosensibilitäts-Schemas 6-2 Experiment zur Untersuchung der

subjektiven Elektrosensibilität 6-3

6.3 Arousal-Theorie 6-4

Das PAD-Modell 6-5

Einfluss von Personenfaktoren 6-7

7 Verkehrslärm 7-1

7.1 Einleitung 7-1

Verkehrslärm in der Schweiz 7-1 7.2 Physikalische Grundlagen 7-2 Lärmmasse 7-2 Lärmausbreitung 7-3 Lärmquellen 7-3 7.3 Störwirkungen von Lärm 7-5 7.4 Gesetzliche Grundlagen 7-7

Zweck der LSV 7-7

Belastungsgrenzwerte 7-8

7.5 Schutzmassnahmen 7-9

Emissionsbegrenzung an der Quelle 7-9 Emissionsbegrenzungen auf dem

Ausbreitungsweg 7-10 Schallschutzmassnahmen am

Gebäude 7-11 7.6 Ökonomische Bedeutung 7-12

8 Vibrationen 8-1

8.1 Einleitung 8-1

Situation in der Schweiz 8-1 8.2 Physikalische Grundlagen 8-1 Hörbare Erschütterungen 8-1 Messung 8-2 8.3 Wirkungen von Vibrationen 8-2 8.4 Gesetzliche Grundlagen 8-3

8.5 Schutzmassnahmen 8-3

Massnahmen an Neubaustrecken 8-4

9 Lichtimmissionen 9-1

9.1 Einleitung 9-1

9.2 Photometrie 9-2

Lichtstrom, Lichtausbeute 9-2 Lichtstärke 9-2 Beleuchtungsstärke 9-2 Leuchtdichte 9-2

9.3 Problemstellung 9-2

Wirkung auf die Fauna 9-2

Physiologische Blendung 9-3 9.4 Begrenzung von Licht-

emission und –immission 9-4 Nächtliche Arbeitsplätze im Freien 9-4

Öffentlicher Raum 9-5

Plan Lumière 9-6

10 Literatur 10-1

Weitere verteilte Unterlagen:

- Praxisbezug Energie - Minergie

von H. Bürgi (BSR Architekten sia AG) - Praxisbezug behindertengerechtes Bauen (2 Broschüren) von J. A. Manser (Fachstelle behindertengerechtes Bauen)

1 Einführung in die Ökologie

1.1 Was ist Ökologie?

Gemäss Haeckel (1866) handelt es sich bei der Ökologie um „die gesamte Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur umge- benden Aussenwelt“. Untersucht werden also die Lebewesen in ihrer Umwelt. Der Mensch in der gebauten Umwelt ist demnach auch ein Thema der Ökologie. 1870 revidierte er die De- finition zu „Lehre von der Ökonomie, von dem Haushalt der tierischen Organismen“. Damit wird das Gewicht stärker auf die Stoffkreisläufe und die Energieflüsse gelegt.

Die Ökologie untersucht also ein sehr breites Feld von Fragestellungen und nimmt deshalb innerhalb der Biologie eine zentrale und vermit- telnde Stellung ein. Ohne Verständnis von Auf- bau (Morphologie), Stoffwechsel (Physiologie), Entwicklungsgeschichte (Evolutionslehre) und Verhalten (Ethologie) der Lebewesen lässt sich kaum ökologisch arbeiten. Anderseits sind auch diese Teilgebiete der Biologie auf ökologische Grundkenntnisse angewiesen. Zugleich verbin- det die Ökologie aber auch die Biologie mit an- deren Wissenschaften: Mit den Erdwissen- schaften (Geographie im weiteren Sinne), der Bodenkunde sowie mit Land- und Forstwirt- schaft, Wirtschaftslehre (Ökonomie), Inge- nieurwissenschaften und Medizin, insbesonde- re der Lehre von den Krankheiten (Pathologie).

Zusammen mit der übrigen Biologie stützt sie sich zudem auf die Gebäude der Chemie, der Physik und der Mathematik.

Begriffe

Folgende Begriffe werden in der Ökologie ver- wendet:

• Ökosphäre: Gesamtheit der belebten und unbelebten Umwelt, Gesamtheit der Ökosys- teme oder „globales Ökosystem“.

• Ökosystem: Offenes Gefüge von Wechsel- wirkungen zwischen Lebewesen und unbe- lebter Umwelt. Es ist zu einem gewissen Grad fähig zur Selbstregulation.

• Biozönose („Zönose“ = Gemeinschaft; Le- bensgemeinschaft): Gesamtheit aller Lebe- wesen in einem Ökosystem, deren Gruppen sich zumindest teilweise beeinflussen.

• Biotop („bios“ = Leben; „topos“ = Ort): Le- bensraum einer Biozönose. Es beschreibt die Gesamtheit aller unbelebten Standortfak- toren in einem Ökosystem: Energetische (Licht, Wärme), chemische (Gase, Nährstof- fe), mechanische Faktoren (Tritt, Wind, Feu- er etc.) und Wasser, sowie der Zeitablauf, oft verstanden inklusive der biotischen Faktoren (Konkurrenz, Parasiten usw.).

• Autökologie: Wechselwirkungen zwischen den Individuen einer Art und ihrer Umwelt.

• Synökologie: Wechselwirkungen zwischen den Organismen einer Lebensgemeinschaft und den Beziehungen zu ihrer Umwelt.

• Populationsökologie (Demökologie): Wech- selwirkungen zwischen einer Population und ihrer Umwelt.

• Humanökologie: Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt.

Gliederungsebenen der Ökologie

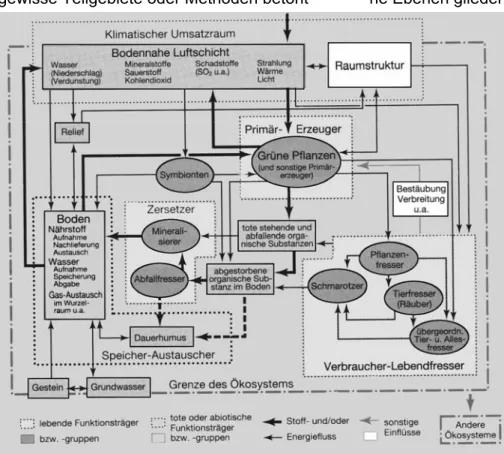

Die Vielzahl möglicher Wechselwirkungen zwi- schen den Lebewesen und ihrer Umwelt (

Abb. 1-1) bedingt, dass für Fragestellungen gewisse Teilgebiete oder Methoden betont

werden, womit sich die Ökologie in verschiede- ne Ebenen gliedern lässt.

Abb. 1-1:

Vereinfachtes Schema eines vollständigen Ökosystems, beispielsweise eines Wal- des, einer Wiese oder eines Sees. Alle Lebewesen hän- gen von der jeweils gegebe- nen unbelebten Umwelt ab und beeinflussen sich aber auch gegenseitig. Der Mensch fügt sich als Pflan- zen-, Tier- oder Allesfresser in die Nahrungsketten ein oder gestaltet sie zu seinen Gunsten, z.B. indem er Holz schlägt oder Streu ent- nimmt. Er kann aber auch als „überorganischer Faktor“

wirken, d.h., jeden Teil des Ökosystems bewusst oder unbewusst beeinflussen (aus Haggett: Geographie – eine globale Synthese; Ul- mer, Stuttgart 2003).

Beispiele solcher Gliederungsebenen sind:

• Untersuchte Organismengruppe: Tierökolo- gie, Pflanzenökologie, Mikrobenökologie oder Humanökologie

• Untersuchte Ebene: Autökologie, Popula- tionsökologie, Synökologie oder Ökosystem- forschung (z.B. Landschaftsökologie).

• Ort der Untersuchung: Freilandökologie oder Laborökologie

• Untersuchter Lebensraum: Gewässerökolo- gie (Süsswasser: Limnologie, Salzwasser:

Marine Ökologie) oder terrestrische Ökologie (z.B. Stadtökologie)

• Methode: Deskriptive, experimentelle oder theoretische Ökologie

• Untersuchter Zeitraum: Neoökologie oder Paläoökologie

Des weiteren lassen sich Ökosysteme in fol- gende Umweltbereiche unterteilen:

a) Biosphäre: Oberflächenbereich der Erde, in dem Lebensvorgänge stattfinden.

b) Natürliche und naturnahe Ökosysteme:

Haushalt in erster Linie von der aktuellen Sonnenenergie abhängig.

c) Urban-industrielle Ökosysteme: Haushalt in erster Linie von zusätzlichen Energiequellen (fossile Brennstoffe, Kernenergie) abhängig.

Weitere grundlegende Umweltbereiche sind in Abb. 1-2 dargestellt.

Atmosphäre

Biosphäre

Hydrosphäre

Lithosphäre Grundwasser Pedosphäre

Atmosphäre

Biosphäre

Hydrosphäre

Lithosphäre Grundwasser Pedosphäre

Abb. 1-2: Grundlegende Umweltbereiche.

Beziehung zwischen Organismus und Umwelt

Viele ökologische Strukturen und Prozesse können nur verstanden werden, wenn berück- sichtigt wird, dass in Populationen und damit in Lebensgemeinschaften Prozesse der Ver- erbung, Mutation, Rekombination und Selektion auftreten. Mit dieser stammesgeschichtlichen Entwicklung der Lebewesen – der Evolution – befasst sich die Evolutionsökologie. Eine Tier- oder Pflanzenart steht in Auseinandersetzung mit den abiotischen („ohne Leben“) und bioti- schen Umweltfaktoren und kann nur überleben (Selektion), wenn das Fortbestehen der Art ge- sichert wird.

Man bezeichnet die Gesamtheit aller abioti- schen und biotischen Umweltfaktoren, die für die Existenz einer bestimmten Art wichtig sind, als die ökologische Nische der Art. Ökologische Nischen bezeichnen nicht einen Raum („Habi- tat“), wie der Begriff zunächst vermuten lässt, sondern eine Vielzahl von Beziehungen zwi- schen einer Art und ihrer Umwelt. Er drückt aus, dass bestimmte Umweltgegebenheiten durch die Art in spezifischer Weise genutzt werden.

Abiotische Faktoren

Folgende abiotische Faktoren der Umwelt neh- men Einfluss auf die Organismen:

• Lichtfaktor: Tageslänge, Lichtmenge, Licht- spektrum, Lichtrhythmus

• Wärmefaktor: Sommer- und Wintertempera- tur, Temperaturmaxima und -minima

• Wasserfaktor: Niederschlagsmenge, Was- serkapazität des Bodens, Luftfeuchte, Grundwasserspiegel

• Mechanische Faktoren: Wind, Sand und Schneegebläse, Bodenwiderstand, Boden- fliessen

• Chemische Faktoren: Nährstoffzusammen- setzung, Nährsalzgehalt, Gehalt an Spuren- elementen, pH-Wert des Bodens.

Evolution bedeutet für die Arten eine Anpas- sung an die Umweltfaktoren (Adaptation). Eine Anpassung an Kälte heisst etwa, dass ex- ponierte Körperteile wie Ohren oder Schwänze klein sein müssen um wenig Wärme abzugeben (z.B. Polarfuchs im Gegensatz zum Wüsten- fuchs; ALLENsche Regel).

Für die Wärmeabgabe ist die Oberfläche der Tiere massgebend, während der Stoffwechsel und damit die Wärmeproduktion vom Volumen der Tiere abhängen. Mit zunehmender Grösse der Tierart steigt ihr Körpervolumen V mit der dritten Potenz, die Oberfläche A aber nur mit dem Quadrat der Körpergrösse an. (Bei einer Kugel mit Radius r gilt: r3

3

V = 4π , A = 4π r2 ).

Daher besitzen grössere Tiere eine im Verhält- nis zum Volumen kleinere Oberfläche und da- mit eine relativ geringere Wärmeabgabe. Inner- halb eines Verwandtschaftskreises findet man deshalb bei Säugern und Vögeln häufig in käl- teren Gebieten grössere Arten (oder Rassen einer Art) als in wärmeren (BERGMANNsche Regel).

Jede Art von Lebewesen stellt an die Umwelt ganz bestimmte Ansprüche und hat bezüglich jedes lebenswichtigen Umweltfaktors eine be- stimmte Anpassungsbreite (Reaktionsbreite).

Man bezeichnet die Anpassungsbreite als die ökologische Potenz der Art gegenüber dem Umweltfaktor. So liegt z.B. die ökologische Po- tenz von Mais gegenüber der Temperatur zwi- schen +10°C und +40°C, denn nur in diesem Temperaturbereich zeigt er Wachstum und Fruchtansatz.

Biotische Faktoren

Von anderen Lebewesen ausgehende Einflüsse werden biotische Faktoren genannt. Lebewe- sen treten zueinander in Konkurrenz um die na- türlichen Ressourcen (z.B. Nahrungskonkur- renz), können aber auch zu symbiotischem Verhalten führen.

So können etwa die von Ameisen bewohnten gallentragenden Akazien sich dank der Amei- sen besser entwickeln, denn diese schützen die Akazien vor Insektenfrass. Einige Akazienarten hätten ohne Ameisen überhaupt keine Aussicht, sich zu vermehren, weil die Samen durch ande- re Insekten gefressen würden. Ausserdem wer- den Konkurrenten, etwa beschattende Pflan- zen, von den Ameisen schon im Jugendstadium vernichtet. Gewisse Akazien haben sogar Or- gane entwickelt, die eigens als Speise für die Wirtsameisen bereitgestellt werden und offen- bar keinem anderen Zweck dienen.

1.2 Atmosphäre

Aufbau der Atmosphäre

Die Lufthülle der Erde, bzw. die Atmosphäre besteht aus einem Gasgemisch, dessen Volu-

men in den unteren 20 km zu 78% aus Stick- stoff (N2), 21% Sauerstoff (O2) und 0,93% Ar- gon besteht. Weitere 0,0335% bzw. 335 ppm („parts per million“) sind Kohlendioxid (CO2), 18 ppm Neon, 5 ppm Helium und 15 – 50 ppm Ozon (O3). Diese Angaben beziehen sich auf trockene Luft. Zusätzlich enthält die reale At- mosphäre noch 0,02 bis 2% Wasserdampf.

Die Troposphäre reicht vom Boden bis durch- schnittlich 10 km Höhe – zur Tropopause (Abb.

1-3 links). Sie enthält nahezu den gesamten Wasserdampf der Atmosphäre. Hier spielt sich das Wettergeschehen und die Luftbewegungen ab. Die Temperatur nimmt im Mittel von unten nach oben pro km um 6.5°C ab. An der Tropo- pause kann sie unter –50°C betragen.

Die Stratosphäre liegt zwischen 10 und 50 km Höhe. In ihr finden keine vertikalen Luftbewe- gungen und praktisch keine Wettererscheinun- gen statt. In der Stratosphäre liegt die Ozon- schicht, welche die schädliche UV-Strahlung mit Wellenlängen im UV-Bereich (im Bereich des UV-C, B und A: 200 bis 340 nm) absorbiert (Abb. 1-3 rechts).

Abb. 1-3:

Links: Aufbau der Atmo- sphäre und Tempe- raturverteilung Rechts: Absorption von UV-Strahlung

Sie erwärmt sich dadurch bis auf 0°C. Die Stra- tosphäre schliesst mit der Stratopause ab.

Die über der Stratopause liegende Mesosphäre reicht bis zur in 80 km Höhe befindlichen Me- sopause mit der tiefsten Temperatur von -80°C.

Die Mesopause kennzeichnet damit eine mar- kante Grenzschicht der Atmosphäre. Noch hö- her befindet sich die Thermosphäre (Ionosphä- re). Mesosphäre und Thermosphäre absorbie- ren im äusserst schädlichen UV-C-Bereich (100 bis 200 nm).

Sauerstoffkreislauf

Sauerstoff spielt eine entscheidende Rolle bei den Reaktionsschritten in allen Stoffkreisläufen;

insbesondere beim CO2- und Wasserkreislauf.

Er wird molekular in der Atmosphäre und Hyd- rosphäre hauptsächlich durch Photosynthese freigesetzt; in der Stratosphäre aber auch durch photochemische Spaltung von Wassermolekü-

len (siehe unten: Ozon; vgl. Abb. 1-4). Sauer- stoff ist für Lebewesen ein starkes Zellgift (Oxi- dation), gegen das im Laufe der Evolution erst Schutzeinrichtungen entwickelt werden muss- ten (z.B. die Haut). Molekularer Sauerstoff wird heute überwiegend von organischen Molekülen bei der Atmung zur Energiegewinnung ver- braucht.

Ozon in der Stratosphäre

Wie schon erwähnt, ist in der Stratosphäre eine Ozonschicht vorhanden. Sie entsteht als

Gleichgewicht zwischen einem Ozon (O3) gene- rierenden und einem abbauenden Prozess. Der erste ist die Photodissoziation von O2 durch kurzwellige UV-Strahlung, der zweite die Spal- tung von Ozon durch höherwelliges UV. Der Ozongehalt schwankt tageszeitlich und im Lau- fe des Jahres. Durch die Absorption der schäd- lichen UV-Strahlung werden viele Fälle von Hautkrebs verhindert.

Abb. 1-4:

Sauerstoff- Kreisläufe.

Seit 1978 vergrössert sich das Ozonloch über der Antarktis – ein ständiger Rückgang des stratosphärischen Ozongehalts, der aber auch andere Regionen betrifft. Man geht davon aus, dass dies auf eine Störung des Gleichgewichts- zustandes zurückzuführen ist, die vor allem durch Spuren von FCKW (Fluorkohlenwasser- stoffen) aus Kälte- und Treibmitteln (Spraydo- sen) hervorgerufen wird.

Achtung: Das Ozon in der Stratosphäre darf nicht mit dem bodennahen gesundheitsschädi- genden Ozon verwechselt werden! Letzteres wird auf Seite 4-8 diskutiert.

Kohlenstoffkreislauf

Die Pflanzen nutzen zur Produktion organischer Verbindungen als C-Quelle das Kohlendioxid (CO2) der Luft (Produzenten). Die organischen Stoffe treten in die Nahrungsketten ein (Abb.

1-5). Durch die Atmung der Organismen wird CO2 direkt wieder der Atmosphäre zugeführt.

Ein anderer Teil des Kohlenstoffs erreicht in Form der organischen Verbindungen über die Kette der Konsumenten schliesslich die soge- nannten Reduzenten und wird hier durch Fäul- nis wieder zu CO2 umgesetzt. In aquatische Ökosysteme gelangt CO2 durch Diffusionsvor- gänge aus der Luft. Nur der Kohlenstoff in Kalksteinen ist – betrachtet man einen genü- gend kurzen Zeitraum – vom Kreislauf weitge- hend ausgeschlossen. Bei der Bildung von Torf, Kohle, Erdöl und Erdgas wird Kohlenstoff in Form organischer Verbindungen aus dem Kreislauf ausgeschieden und abgelagert.

Früher gebildete, fossile Brennstoffe werden heute wieder der Erdkruste entnommen und dienen der Energieerzeugung. Das gebildete CO2 gelangt in die Atmosphäre. So greift der Mensch in den Kohlenstoff-Kreislauf ein.

Abb. 1-5:

Kohlenstoff- Kreisläufe

Da beim Kreislauf des Kohlenstoffs die Atmos- phäre mitbeteiligt ist, spricht man von einem atmosphärischen Kreislauf.

Durch die Vorgänge der Photosynthese und der Atmung sind die Kreisläufe von Kohlenstoff und Sauerstoff miteinander verknüpft. Da ausser- dem auch Wasser umgesetzt wird, ist dessen Kreislauf ebenfalls mit den ersten beiden ver- knüpft.

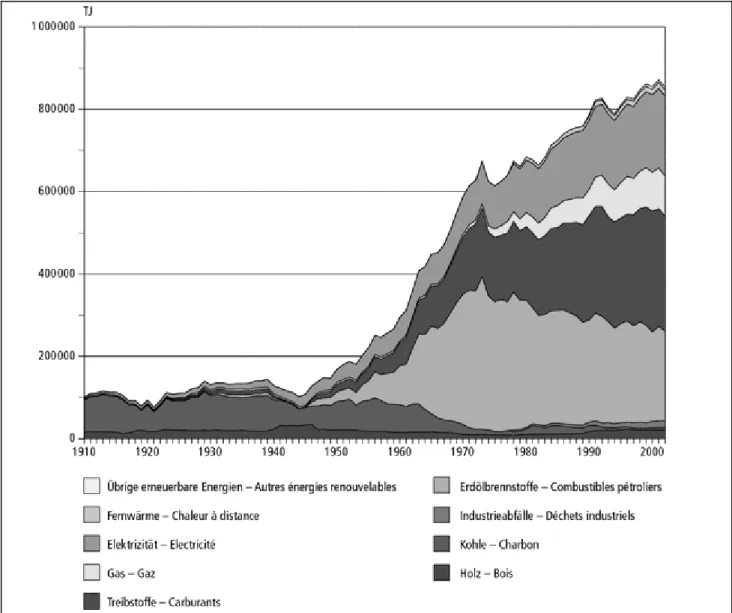

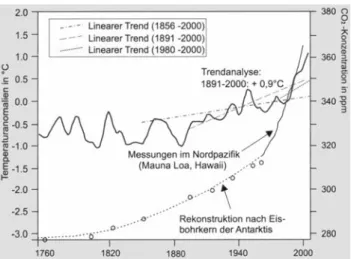

Das CO2 – Problem

Der CO2-Gehalt der Atmosphäre wird erst seit 1958 auf dem Berg Mauna Loa (Hawaii) und am Südpol gemessen. Die CO2-Konzentration nahm von 315 ppm im Jahre 1958 auf 370 ppm im Jahre 2005, also um rund 1,2 % pro Jahr zu (Abb. 1-6). Die jährliche Zuwachsrate schwankt zwischen 0,5 und 2,2 ppm.

Abb. 1-6: Zunahme der CO2-Konzentration (rechte Ordinate) und der mittleren jährlichen Temperatur (linke Ordinate) der Atmos- phäre.

Die jahreszeitlichen CO2 Unterschiede betragen ca. 7 ppm, was vorwiegend die Photosynthese und Respiration widerspiegelt. In jüngster Zeit scheint sich die jahreszeitliche Amplitude um 0,6 bis 0,7 % pro Jahr zu vergrössern, was auf eine CO2- Stimulierung des Wachstums von Landpflanzen bzw. die Wiederaufforstung in nördlichen Breiten hinweisen könnte. Aufgrund der Untersuchungen von Jahresringen von

Bäumen und Eisbohrkernen wird für die vor- industrielle Zeit um 1860 ein niedrigerer Wert, nämlich rund 260 ppm, für wahrscheinlich ge- halten. Danach hätte dann der CO2 Gehalt der Atmosphäre bis heute um rund 42 % zuge- nommen.

CO2 lässt wie Wasserdampf die kurzwellige So- larstrahlung passieren und absorbiert die lang- wellige Rückstrahlung der Erde (IR-Absorber).

Durch diesen Treibhauseffekt erwärmt sich die Luft (Abb. 1-7). Mit der Zunahme des CO2- Gehalts nimmt daher auch die mittlere Tempe- ratur der Atmosphäre zu (Abb. 1-6). Prognosen stützen die Befürchtung, dass diese Erwärmung mit erheblichen Klimaveränderungen verbun- den sein wird.

Abb. 1-7: Rolle des Kohlendioxids in der Atmos- phäre.

Wäre die CO2-Zunahme exponentiell, mit einer Rate von 4% pro Jahr, würde eine Verdopplung auf rund 600 ppm schon um 2025 erreicht (bei 1 % pro Jahr erst 50 Jahre später). Da die fos- silen Brennstoff-Ressourcen begrenzt sind und ständig teurer werden, wäre aber eine logisti- sche Funktion (s. S. 1-13) zur Abschätzung des

zukünftigen fossilen Brennstoffverbrauchs si- cher angebrachter (vgl. Kap. 2).

Könnte man den fossilen Brennstoffverbrauch auf der gegenwärtigen Rate von rund 8 TW pro Jahr unbegrenzt beibehalten, würde der CO2- Gehalt zwar immer noch ansteigen, sich aber erst nach 2200 verdoppeln und Zeit für

Gegenmassnahmen wäre gewonnen. Wäre es aufgrund effizienter Energienutzung und zügi- ger Einführung CO2-freier Energieträger mög- lich, von 1985 an bis zum Jahre 2030 den fossi- len Brennstoffverbrauch bis auf ungefähr 1 TW pro Jahr zu reduzieren, bzw. nach 2030 ganz ohne ihn auszukommen, dann hätte man die Garantie, dass sich der CO2-Gehalt der Atmos- phäre verringern würde. Damit würde ein CO2- Klimaproblem gar nicht erst entstehen.

Das sind unter anderem auch die Ziele des so- genannten Kyoto-Protokolls, welches 1997 in Kyoto von der UN-Organisation UNFCCC zum Klimaschutz verabschiedet worden ist. Die Schweiz hat dafür die Einführung einer CO2- Abgabe auf fossile Energieträger vorgesehen.

Das Mikroklima in Städten

Der Mensch hat durch seine Lebensweise nicht nur Einfluss auf das globale Klima, sondern auch auf das Mikroklima, z.B. in Städten.

Abb. 1-8: Dunstglocke über einer Grossstadt.

Eine sich über eine Grossstadt wölbende Dunstglocke (Abb. 1-8) bewirkt ein Einstrah- lungsdefizit von UV-Strahlung und behindert eine gute Durchlüftung. Eine Folge sind eine Zunahme von Staub und Schwebestoffen (s.

auch Kap. 4.1).

1.3 Energiefluss

Energiebilanz der Erde

Rund 34% der von aussen auf die Erde einfal- lenden Sonnenstrahlung wird von der Atmos- phäre wieder reflektiert (Albedo) und gelangt nicht bis zum Boden (Abb. 1-9). 42% erwärmen die Atmosphäre und die Erde und weitere 23%

werden in Form von verdampftem Wasser ge- speichert. Nicht ganz 1% werden verwendet, um Klima und Wetter „in Gang“ zu halten. Für die biologischen Vorgänge bleiben dann noch 0.023% übrig. Damit sich die Erde längerfristig nicht abkühlt oder erwärmt, muss die aufge- nommene Energie mit der abgegebenen über- einstimmen (thermisches Gleichgewicht).

Abb. 1-9: Energiebilanz der Erde. Die oberen Zah- len sind Watt, Zahlen in Klammern sind Prozente der einfallenden Sonnenstrah- lung. 1,7·1017 Watt für die ganze Erd- oberfläche entsprechen 1350 W/m2 (=Solarkonstante).

Wie die Sonnenstrahlung durch die Atmosphäre spektral gefiltert und absorbiert wird, zeigt Abb.

1-10.

Abb. 1-10: Sonnenstrahlung auf der Erde (oben) und Absorptionsspektren von Photopig- menten (unten).

Energie für Lebensvorgänge

Die von Tier und Mensch aufgenommene Nah- rung wird zum Aufbau körpereigener Substanz und zur Energielieferung für Lebensvorgänge benötigt. Die im Körper aufgebaute organische Substanz enthält weniger Energie, als in der Nahrung enthalten war, da bei jeder Energie- umformung unvermeidbar ein gewisser Anteil in Wärmeenergie verwandelt wird (Abb. 1-11) und diese eine für Lebewesen nicht verwertbare Energieform ist.

Die im Organismus gebildete Wärme wird an die Umgebung abgegeben oder bei

homothermen Tieren zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur benutzt. Infolgedessen gibt es bezüglich der Energieweitergabe nur eine Einbahnstrasse von Glied zu Glied durch die Nahrungskette. Man bezeichnet diese Energie- weitergabe als Energiefluss. Im Gegensatz da- zu durchlaufen die Stoffe einen ständigen Kreislauf.

Produzenten

Konsumenten

Reduzenten

40%

3%

57%

17%

83%

Produzenten

Konsumenten

Reduzenten

40%

3%

57%

17%

83%

Abb. 1-11: Energiefluss im Ökosystem.

1.4 Hydrosphäre

Wasserkreislauf

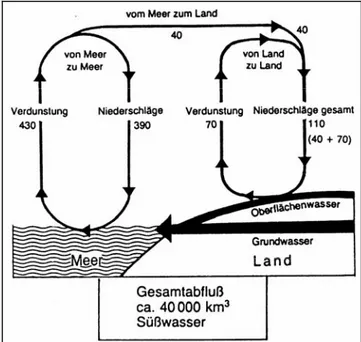

Auf unserer Erde verdunsten in jedem Jahr et- wa 500'000 km3 Wasser (= 100 %). Davon stammen 86% aus den Weltmeeren, 14% aus Seen und Flüssen der Festländer (Abb. 1-12).

Abb. 1-12: Hydrologischer Kreislauf der Erde. Die oben angegebenen Zahlen sind die Wassermenge in 1000 km3 pro Jahr.

Von den pro Jahr als Niederschlag auf das Festland fallenden 110’000 km3 verdunsten rund 2/3 und 1/3 bzw. 40'000 km3 erreichen als oberirdischer Abfluss das Meer.

Der grösste Teil der über dem Meer verdunste- ten Wassermenge fällt als Niederschlag wieder in die Ozeane zurück; rund 9% bzw. 40'000 km3 gelangen auf das Festland.

Wasservorräte

Das gesamte Wasservorkommen der Erde wird auf rund 1384 Mio. km3 geschätzt. Dabei han- delt es sich vorwiegend um Salzwasser. Nur der verschwindend kleine Rest von 2,6% ent- fällt auf das Süsswasser, welches – mit Aus- nahme des Wasserdampfes in der Atmosphäre – auf den Kontinenten verteilt ist. Der grösste Teil des Süsswassers bildet als Eis und Schnee die Polkappen und die Gebirgsgletscher. Die Süsswasserreserven verteilen sich gemäss Tab. 1-1

Tab. 1-1: Welt- und Schweizweite Verteilung der Süsswasservorräte.

Welt CH

Polareis, Gletscher 77 % 25.8 % Grundwasser 21 % 21.4 % Flüsse, Bäche 0.35 % 0.2 %

Seen 0.35 % 51.1 %

Stauseen --- 1.5 %

Atmosphäre 0.04 % --- Total 36 Mio km3 262 km3 Das Süsswasser verknappt sich weltweit durch:

• zunehmenden Verbrauch

• zunehmende Verschmutzung

In der Atmosphäre befindet sich nur etwa ein Hunderttausendstel der gesamten Hydrosphä- re. Sein Einfluss auf das Klima ist jedoch von allergrösster Bedeutung. Etwas mehr als ein Fünftel des Süsswassers ist für uns unsichtbar als Grundwasser und Bodenfeuchte im Erdreich gespeichert.

Wasserverbrauch

Der Wasserverbrauch durch den Menschen hat mehr zugenommen als durch das Bevölke- rungswachstum zu erklären wäre. Der spezifi- sche Wasserverbrauch hat sich verdreifacht. Es gibt kaum eine industrielle Produktion, bei der das Wasser nicht eine wesentliche Rolle spielt z.B. als Kühl-, Wasch und Reinigungswasser.

Viele Industriebetriebe verfügen über eigene Wasserfassungen. Nicht zu unterschätzen ist der Wasserverbrauch durch Verluste im Lei- tungsnetz. Es wird geschätzt, dass 17% des Wasserverbrauchs des öffentlichen Netzes durch Leckagen und Rohrbrüche verloren geht.

Grundwasserbildung

Sind die Niederschläge stärker oder ist der Untergrund gut durchlässig (Sand, Kies), sickert das Wasser durch die oberen Horizonte hin- durch und speist das Grundwasser (Abb. 1-13).

Dieses sammelt sich in den tieferliegenden Bo- denhorizonten meist über einer wasserundurch- lässigen Schicht (= Grundwasserstauer).

Abb. 1-13: Grundwasser unter einem Fluss. Der Grundwasserhorizont ist höher als der Wasserstand des Flusses. Das Grund- wasser wirkt dadurch als Puffer gegen das Austrocknen. Umgekehrt kann nach Niederschlägen der Wasserstand des Flusses höher sein und das Grundwas- ser speisen. Das Grundwasser fliesst in die gleiche Richtung wie der Fluss, aber langsamer.

Besonders reich an Grundwasser sind Boden- schichten aus Sand und Kies (= Grundwasser-

träger). Ist die wasserundurchlässige Schicht geneigt, dann „fliesst“ das Grundwasser. Es bewegt sich, wie das Wasser in einem

Schwamm, durch die Poren des Gesteins und wird dabei gefiltert und gereinigt. Beispiele für Fliessgeschwindigkeiten sind Tab. 1-2 zu ent- nehmen.

Tab. 1-2: Fliessgeschwindigkeit des Grundwassers in verschiedenen Bodenmaterialien.

Kies 40 m/Tag

Schotter 15 m/Tag

Torfboden 3 m/Tag

Sand 1 m/Tag

lehmiger Sand 0.1 m/Tag

Sandstein 0.02 m/Tag

Reichen unterirdische Bauwerke ins Grund- wasser, können sie dessen Fliessen behindern und erleiden eine starke Auftriebskraft nach oben, die durch bauliche Massnahmen kom- pensiert werden muss (z.B. Verankerungen).

1.5 Kreisläufe und

Populationsökologie

Die verschiedenen Stoffkreisläufe sind nicht voneinander isoliert. Vielmehr sind sie eng mit- einander gekoppelt und kurbeln sich gegensei- tig an. Das „Räderwerk“ der Kreisläufe wird durch die zugeführte Energie (das Antriebsrad) in Gang gehalten. Kleine Räder drehen sich bei gegebener Antriebsgeschwindigkeit schneller als grosse; sie entsprechen den schnell ablau- fenden Kreisläufen. Je grösser ein Rad ist, des- to langsamer zirkulieren die Stoffe des entspre- chenden Kreislaufs.

Kreisläufe können mathematisch auch als Re- gelkreise aufgefasst werden, da ihr Output wie- derum den Input beeinflusst.

Regelkreis

Ein Regelkreis ist ein in sich geschlossenes System von Rückkopplungen und besteht im wesentlichen aus zwei Teilen:

• einer Regelstrecke und

• einem Regler.

Der Regler wird durch eine Führungsgrösse auf einen Sollwert eingestellt (Abb. 1-14). Ein Messfühler stellt den tatsächlichen Wert der Regelstrecke (Istwert) fest und leitet ihn an den Regler weiter, wo er mit dem Sollwert vergli- chen wird. Weicht der Istwert vom Sollwert ab – etwa durch Einwirken einer Störgrösse auf die Regelstrecke –, so ermittelt der Regler aus die- ser Differenz einen Stellwert, der über das Stellglied die Regelgrösse so lange verändert, bis Istwert und Sollwert wieder übereinstimmt.

Abb. 1-14: Beispiel eines Regelkreises: Regelung der Füllhöhe (oder der Temperatur) eines Wassertanks.

In der Natur hängen Regelsysteme miteinander zusammen und bilden ein engmaschiges Wir- kungsnetz, wodurch die Führungsgrösse des einen Regelkreises in anderen Regelkreisen erscheinen kann. Es gibt in der Natur keine eigentlichen Sollwerte (wer könnte die auch vorgeben?), sondern nur Gleichgewichtszu- stände als Endzustand einer negativen Rück- kopplung (s.u.). Bei positiver Rückkopplung kann die Regelgrösse auch ständig zunehmen, bis ihre Ressourcen aufgebraucht sind – oder ständig abnehmen, bis sie verschwindet.

Exponentielles Wachstum

Die Wachstumsrate einer Population ist durch ihre Geburten- und Sterberate bestimmt; dieje- nige eines Materie- oder Energievorrates durch die Zu- und Abflussrate. Die Veränderung ergibt sich im ersten Fall aus der Differenz Geburten- rate (G) – Sterberate (S). Zur Berechnung der Populationsgrösse bei exponentiellem Wachs- tum siehe Abb. 1-15 und Abb. 1-17a.

Ausgangslage:

Wachstumsrate: G S

t N = −

∆

∆

bei grosser Population gilt: G S dt

dN = −

G und S hängen von der bereits vorhandenen Grösse der Population ab: G = g·N; S = s·N Damit gilt: dNdt =g⋅N−s⋅N=

(

g−s)

⋅N=r⋅NBerechnung der Population zu einem beliebi- gen Zeitpunkt t:

umgeformt: r dt

N dN = ⋅

integriert:

∫

=∫

t ⋅0 N

N

dt N r

dN

t

0

Integral aufgelöst: ln

(

Nt −N0)

=r⋅t umgeformt: Nt =N0⋅er⋅t Abb. 1-15: Berechnung des Gesetzes für exponen-tielles Wachstum. Es bedeuten: G = Ge- burtenrate; S = Sterberate; r = spezifi- sche Zuwachsrate; N0= Grösse der Population zum Startzeitpunkt; Nt = Population zum Zeitpunkt t; ∆ = Zeichen für „Differenz“.

Abb. 1-16: Zunahme der Erdbevölkerung.

Die Zeit zur Verdoppelung einer Population bei exponentiellem Wachstum beträgt: „70 Zeitein- heiten / 100 r“. Diese Formel ist wichtig für die Vorausschätzung der menschlichen Bevölke- rung auf der Erde (Abb. 1-16).

Die Fortschritte der Wissenschaft nutzten der Landwirtschaft, der Nahrungsmittelerzeugung, der Pflanzen- und Tierzüchtung. Die Technik als angewandte Wissenschaft verbesserte die Lebensverhältnisse. Gegenwärtig wächst die Weltbevölkerung täglich um 200’000 Personen.

Zur Schätzung der Bevölkerungszahl früherer Zeiten zieht man die Siedlungsdichte von Primi- tivkulturen heran, sowie archäologische Funde über Zahl und Ausdehnung von Siedlungen in einer bestimmten Zeitepoche.

a)

N dt r dN= ⋅ N

t

b)

⎟⎠

⎜ ⎞

⎝

⎛ −

⋅

⋅

= K

N N K dt r dN N

t K

⎟⎠

⎜ ⎞

⎝

⎛ −

⋅

⋅

= K

N N K dt r dN N

t K

c)

( )⎟⎟

⎠

⎜⎜ ⎞

⎝

⎛ −

⋅

⋅

= −τ

K N N K dt r

dN t

N

t 1/f

K

( )⎟⎟

⎠

⎜⎜ ⎞

⎝

⎛ −

⋅

⋅

= −τ

K N N K dt r

dN t

N

t 1/f

K

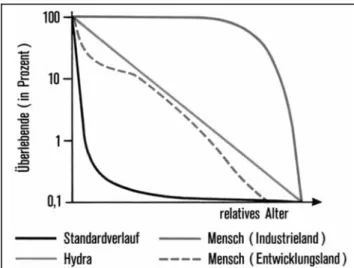

Abb. 1-17: a) Exponentielle Wachstumskurve b) Logistische Wachstumskurve c) Zyklische Bestandesschwankung Die Mortalität in einer Population steht in enger Beziehung zum Alter. Abb. 1-18 zeigt die Mor- talitätskurven (Überlebenskurven) für unter- schiedliche Populationen.

Abb. 1-18: Überlebenskurven (beachte, dass die Ordinate logarithmisch ist). Das Alter be- zieht sich auf das für die Population typi- sche Maximalalter.

Beim Kulturmenschen ist die Sterblichkeit erst von einem bestimmten Alter an hoch (viele In- dividuen erreichen ein Alter nahe dem maximal möglichen Alter). In Entwicklungsländern ist die Kindersterblichkeit durch Infektionen, durch Hunger und härtere Lebensumstände in jedem Alter höher als beim Menschen in Industrielän- dern.

Logistisches Wachstum

Ein exponentielles Wachstum kann nicht unbe- grenzt anhalten, weil die spezifische Zuwachs- rate r selbst von der Grösse der Population ab- hängt. In der Population wird z.B. mit zuneh- mender Populationsgrösse die Nahrung knap- per, infolgedessen wird die Sterberate anstei- gen, bis ein Gleichgewicht erreicht wird. Dieser Wert von N im Zustand des Populationsgleich- gewichtes heisst die Kapazität K für die Popula- tion. Man kann die Wachstumsgleichung so verändern, dass die maximale Populations- grösse gleich dieser Kapazität wird (Abb.

1-17b). Diese Funktion wird als logistische Wachstumskurve bezeichnet.

Zyklische Bestandesschwankungen

Wirkt die Populationsgrösse nicht unmittelbar, sondern erst nach einer Latenzzeit τ auf die

Zuwachsrate, kann es zu zyklischen Bestandesschwankungen kommen (Abb.

1-17c). Die Populationsgrösse „schwingt“ dann um einen mittleren Kapazitätswert K mit der Frequenz f. Ein Beispiel für eine solche Situa- tion ist in Abb. 1-19 mit der Hasen- und Luchspopulation in Kanada dargestellt.

Abb. 1-19: Zyklen durch die Räuber-Beute-Bezie- hung von Hase- und Luchspopulationen in Kanada.

Positive Rückkopplung

Die Wirkung verstärkt die Ursache: Positive Rückkopplung entsteht, wenn Wirkung und Rückwirkung sich in einem Regelkreis gegen- seitig verstärken, also in die gleiche Richtung wirken. Positive Rückkopplung ist nötig, um in Systemen Dinge zum Laufen zu bringen. Sie muss jedoch immer einer übergeordneten Re- gulation gehorchen (negative Rückkopplung).

Tut sie es nicht, so können wahre Teufelskreise entstehen, die nicht mehr unter Kontrolle zu bringen sind.

Ein Beispiel ist die beim exponentiellen Wachs- tum bereits diskutierte Bevölkerungszahl.

Ein weiteres Beispiel sind Bankkonkurse (Abb.

1-20): Sinkt das Ansehen einer Bank, so begin- nen einige Kunden ihre Geldeinlagen abzuzie- hen. Wird dies bekannt, so schwindet das Ver- trauen weiter, und noch mehr Kunden heben ihr Geld ab, bis schliesslich der grosse „Run“ auf die Kassen einsetzt und die Bank Konkurs geht, bevor sie genügend Mittel flüssig machen konn- te.

Abb. 1-20: Beispiel einer positiven Rückkopplung:

das Entstehen einer Bankenkonkurses.

Negative Rückkopplung

Die Wirkung hemmt die Ursache: Negative Rückkopplung ist einer der wichtigsten „Kunst- griffe“, mit denen sich natürliche Systeme – trotz existierender positiver Rückkopplungen – am Leben erhalten. Hier ist also mit „negativ“

etwas Wünschenswertes gemeint. Denn nega- tive Rückkopplung führt zur Selbstregulation eines Systems. Eine solche negative Rückwir- kung ist das Grundprinzip aller Regelkreise, mit dem sich Systeme in einem stabilen Gleichge- wicht halten.

Wächst eine Grösse, wie der Bauch des Wol- fes, mit dem Jagen und Fressen der Beute stark an (gleichgerichtete Wirkung), so wird da- durch die Laufgeschwindigkeit des Wolfes wie- der verringert, beziehungsweise im umgekehr- ten Fall erhöht (entgegengerichtete Wirkung).

Damit ist es eine „negative“ Rückwirkung (Abb.

1-21).

Abb. 1-21: Beispiel einer negativen Rückkopplung.

Stabilisierende Wechselwirkungen

Ganz ähnliche Vorgänge lassen sich auch auf einer durch Pflanzenfresser genutzten Weide verfolgen: Eine geschlossene Weide mit einer angemessenen Zahl von Weidetieren bleibt stabil, wenn etwa gleichviel Pflanzensubstanz abgeweidet wird, wie in der gleichen Zeitspan- ne neu nachwächst. Oft ändern sich aber die Umweltbedingungen – etwa die Witterung – derart, dass das Angebot nicht mehr der Nach- frage entspricht. Bei trockenem Wetter wach- sen die Pflanzen weniger gut. Die Weidetiere müssen ihre Fettreserven aufbrauchen, um ge- nügend Nährstoffe zu erhalten. Das Land wird schwächer beweidet, da die Tiere pro Einheit der gefressenen Nahrung mehr Energie einset- zen und auf unbeliebtere Nahrung ausweichen müssen. Dadurch kann die Weide sich erholen und später wieder eine grössere Pflanzenmen- ge produzieren. Durch diese negative Rück- kopplung pendelt sich also ein Gleichgewicht ein.

Bei überaus günstigem Wetter, wenn es etwa genügend warm ist und viel regnet, wachsen die Pflanzen besser als normal. Dafür wird aber die Weide durch längere und intensivere Nut- zung geschwächt. Schliesslich stellt sich auch hier wieder das ursprüngliche „Normalangebot“

ein. Das Weideverhalten der Tiere ist somit vom Angebot an Weidepflanzen abhängig, um- gekehrt aber auch das Wachstum der Pflanzen vom Verhalten der Tiere.

Verschachtelte Rückkopplung

In der Natur sind Rückkopplung in vielfältiger Art und Weise miteinander verknüpft (Abb.

1-22) und verschachtelt.

Abb. 1-22: Das Beispiel mit Wolf und Hase in Abb.

1-21 war stark vereinfacht: Mehrere Rückkopplungen bestimmen deren Popu- lationsgrössen.

Abb. 1-23: Verschachtelte Rückkopplung beim Fliessgleichgewicht einer Kerzenflamme.

Rechts ist zu erkennen, dass eine positi- ve Rückkopplung eine negative, stabili- sierende Rückkopplung enthält.

Eine Verschachtelung lässt sich am Beispiel des Fliessgleichgewichts einer Kerzenflamme zeigen (Abb. 1-23): Eine Verknüpfung von posi- tiver und negativer Rückkopplung („verschach- telte“ Rückkopplung). Je mehr Wachs nach-

fliesst, desto grösser wird die Kerzenflamme, desto schneller brennt aber auch das Wachs ab (negative Rückkopplung), so dass sich die Flamme auf eine bestimmte Grösse einpendelt.

Das Flackern der Kerze zeigt eine „umschach- telte“ positive Rückkopplung an: Je grösser die Flamme ist, desto mehr Wachs wird geschmol- zen und kann nachgesaugt werden und desto grösser kann wiederum die Flamme werden.

Ein weiteres Beispiel für verschachtelte Rück- kopplung zeigt Abb. 1-24. Mit jedem Smog- alarm steigt das Interesse der Öffentlichkeit an einer Verringerung der Luftverschmutzung. Das führt zu Aktivitäten in den Medien, wodurch das allgemeine Interesse nochmals verstärkt wird (positive Rückkopplung). Politiker und Ämter sehen sich gezwungen, etwas gegen die Luft- verschmutzung zu unternehmen. Sobald die entsprechenden Massnahmen angekündigt sind, beginnt das Interesse in der Öffentlichkeit nachzulassen und die Medien bevorzugen wie- der andere Themen (negative Rückkopplung).

Die Luftverschmutzung hat sich durch die An- kündigung von Massnahmen noch nicht verän- dert und der Zyklus kann wieder von vorn be- ginnen. Erst wenn auch Massnahmen vollzogen werden, kann die positive Rückkopplung abge- fangen werden.

Abb. 1-24: Verschachtelte Rückkopplung bei Um- weltthemen in den Medien.

2 Elektromagnetische Felder

2.1 Einleitung

Elektrische Geräte bestimmen unser Leben im Haus, in der Freizeit und am Arbeitsplatz. Ein Leben ohne „Licht, Kraft und Wärme“, wie Elek- trogeschäfte früher anpriesen, ist heute kaum noch vorstellbar. Auch moderne Errungenschaf- ten der Kommunikations- und Gesundheitstech- nologie wären ohne Strom nicht möglich. Mit elektrischem Strom untrennbar verbunden sind elektromagnetische Felder, die sich in der Um- welt mehr oder weniger stark ausbreiten.

Trotz der engen Verbindung heutiger Le-

bensqualität mit elektrischer Energie breitet sich in den letzten Jahren ein Gefühl der Betroffen- heit über vorhandene oder mögliche Schädi- gungen durch elektromagnetische Felder aus.

Die Betroffenheit ist unabhängig davon, ob die elektromagnetischen Felder als Träger aller Vorteile an Lebenskomfort und –qualität vom einzelnen genutzt werden oder nicht. Der Be- griff „Elektrosmog“ kennzeichnet dieses zwie- spältige Verhalten gegenüber dem Phänomen Elektrizität. Der negativ belegte Begriff „Smog“

zeigt, dass elektromagnetische Felder trotz der erkannten Vorteile in der Öffentlichkeit vor al- lem negativ bewertet werden.

2.2 Physikalische Grundla- gen

Elektrische und magnetische Felder

Ein elektrisches Feld entsteht, sobald eine elek- trische Installation in Betrieb genommen wird.

Es ist selbst dann vorhanden, wenn kein Strom fliesst Abb. 2-1. Ein magnetisches Feld hin- gegen entstehen dann, wenn Strom fliesst, d.h.

wenn ein Stromverbraucher eingeschaltet wird (Abb. 2-2 und Abb. 2-3). Die Intensität der Fel- der wird durch die Angabe einer Feldstärke ge- kennzeichnet.

Abb. 2-1: Entstehung eines elektrischen Feldes.

Obwohl in beiden Situationen der Zwi- schenschalter geöffnet ist, entstehen durch die Netzspannung von 230 V elekt- rische Felder. Wird der Neutralleiter N (blau) unterbrochen, liegen Kabel und Leuchte an 230 V und weisen ein elektri- sches Feld auf (oben). Dieses entfällt, wenn der Polleiter L (schwarz, braun oder grau1) unterbrochen ist (unten). In beiden Fällen fliesst kein Strom und es entsteht kein Magnetfeld.

B = µ

o· I / ( 2 π r )

Strom I [A]

magnetische Flussdichte B [T]

r [m]

Abb. 2-2: Entstehung eines Magnetfelds durch fliessenden Strom (µ0 = 4π·10-7 Vs/Am).

1 In alten Anlagen wurden in der Schweiz auch ro- te und weisse Leiter verwendet.

Grundsätzlich wird zwischen statischen und zeitlich veränderlichen elektrischen bzw. mag- netischen Feldern unterschieden. Beispiele für statische magnetische Felder sind das schwa- che erdmagnetische Feld (≈ 45 µT) und das sehr starke Feld von Magnetresonanz-Tomo- graphen (≈ 1,5 T). Die Wechselfelder werden durch die Angabe ihrer Frequenz gekennzeich- net. Tab. 2-1 zeigt wichtige Kenngrössen elekt- romagnetischer Felder; Tab. 2-2 können Bei- spiele für die Anwendung verschiedener Fre- quenzbereiche entnommen werden.

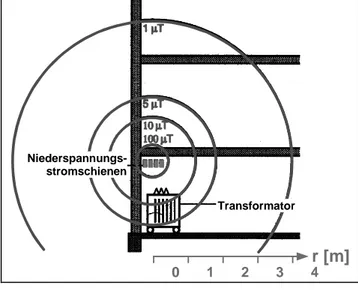

r [m]

0 1 2 3 4

Niederspannungs- stromschienen

Transformator

Abb. 2-3: Entstehung von Magnetfeldern um einen Spannungstrafo. Nicht der Transformator ist die Quelle der Felder, sondern die Stromschienen, die niedrige Spannung (V) aber hohe Ströme (A) aufweisen.

Zur Stärke der Belastung

Im Folgenden werden einige Beispiele zur elek- tromagnetischen Feldexposition aufgeführt.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass heute die Exposition unter den auf Grund gesi- cherter Erkenntnisse diskutierten Grenzwerten (Immissionsgrenzwerten) liegt.

50-Hz-Magnetfelder

Niederfrequente Magnetfelder sind nur schwer abzuschirmen. Zur Exposition der schweizeri- schen Bevölkerung durch 50-Hz-Magnetfelder siehe Abb. 2-4. Wie auch Messungen in andern

Ländern zeigen, sind die Expositionen niedrig.

Nur selten rücken sie in die Nähe des Schwei- zer Immissionsgrenzwerts von 100 µT oder des arbeitshygienischen Grenzwertes von 500 µT.

Tab. 2-3 zeigt die Daten für eine akute Exposi- tion durch Haushaltsgeräte für das magnetische Feld (siehe auch Abb. 2-5).

magnetische Flussdichte [µT]

Abb. 2-4: Prozentuale mittlere Aufenthaltszeit von Personen in einem 50-Hz Magnetfeld ei- ner magnetischen Flussdichte grösser als dem Abszissenwert. Beispiel: 50%

der Zeit befinden sich die Personen in ei- nem Feld > 0.05 µT [nach Stratmann et al. 1995].

Elektrische 50-Hz-Felder

Ein elektrisches Feld lässt sich abschirmen („Faraday-Käfig“). Seine Feldstärke in Wohn- räumen hängt zwar von der Installationsausfüh- rung ab, liegt jedoch im Mittel unter 100 V/m.

Durch Wegschalten der Energieversorgung, z.B. durch Netzfreischalter, reduziert sich dieser Wert um den Faktor 10 bis 100. An der Ober- fläche von 230 V Steckdosen können Werte von ca. 700 V/m gemessen werden; in 10 cm Abstand betragen sie noch ca. 60 V/m.

An der Oberfläche von unter Spannung stehen- den Eindrahtleitungen sind Werte bis ca.

300 kV/m möglich. In 10 cm Entfernung liegen sie noch bei 440 V/m. Wird die Rückleitung pa- rallel zur Zuleitung geführt kompensieren sich die Felder teilweise und es sind selbst an der

berührbaren Oberfläche nur noch Werte von 40 V/m feststellbar [Leitgeb, 1990].

Tab. 2-1: Wichtige Grössen und Begriffe elektromagnetischer Felder.

elektrische Feldstärke Bezeichnung: E; Masseinheit: V/m oder kV/m.

magnetische Feldstärke Bezeichnung: H; Masseinheit: A/m magnetische Flussdichte

(=magnetische Induktion)

Bezeichnung: B; Masseinheit: Tesla T. Magnetische Felder werden übli- cherweise in µT (10-6 T) und nT (10-9 T) gemessen. Eine ältere Masseinheit ist das Gauss: 10 mG = 1µT. Für Luft können magnetische Feldstärken wie folgt in Flussdichten umgerechnet werden: 1 A/m = 1,256 µT.

Frequenz Masseinheit: Hertz Hz. Die Anzahl Polaritätswechsel, welche ein elektro- magnetisches Feld pro Sekunde ausführt.

Niederfrequenzbereich Niederfrequent bezeichnet man Felder unter 100 kHz *). Bei diesen Feldern ist der Abstand zur Strahlungsquelle klein im Vergleich zur Wellenlänge der Strahlung. Elektrisches und magnetisches Feld sind inhomogen und nicht in Phase. Beide Feldkomponenten müssen gemessen werden.

Hochfrequenzbereich Hochfrequent sind Felder über 100 kHz *) . Wenn der Abstand zur Strah- lungsquelle gross ist gegenüber der Wellenlänge der Strahlung, sind das elek- trische und das magnetische Feld in Phase. Es ist dann ausreichend, nur eine Feldkomponente oder die Leistungsdichte in µW/cm2 anzugeben.

Tab. 2-2: Beispiele für das Auftreten unterschiedlicher Frequenzbereiche. Der Doppelstrich kennzeichnet den Übergang vom Niederfrequenz- zum Hochfrequenzbereich.

Frequenzbereich Quelle, Anwendung

0 Hz Erdmagnetfeld, gewisse Bahnen (z.B. Uetlibergbahn, Zürcher Tram)

16,7 Hz Eisenbahnen

50 Hz Stromversorgungsnetz

1 Hz – 10 kHz industrielle Schmelz- und Induktionsöfen

8 – 33 kHz elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen 50 Hz – 150 kHz Bildschirmgeräte

150 – 285 kHz Langwellen-Radiosender 525 – 1605 kHz Mittelwellen-Radiosender

2,3 – 28 MHz Kurzwellen-Radiosender und Kurzwellen-Amateurfunk 87,5 – 108 MHz UKW-Radiosender

174 – 216 MHz VHF-Fernsehsender 470 – 890 MHz UHF-Fernsehsender

3 – 300 MHz Industrie, Medizin 451 – 465 MHz Natel-C

900, 1800 MHz Natel-D, GSM 1,9 – 2,2 GHz UMTS

2,45 GHz Mikrowellen-Kochgerät

2,4 und 5,0 GHz WLAN 1 – 10 GHz Radar

5,93 – 31,0 GHz Satelliten-Rundfunk 30 – 300 GHz Radioastronomie

*) In der Literatur finden sich auch andere Einteilungen.

Tab. 2-3: Das magnetische 50 Hz - Feld im Umkreis von elektrischen Haushaltsgeräten. Das magnetische Feld nimmt mit dem Abstand vom Gerät deutlich ab.

magnetische Induktion [µT]

Abstand vom Gerät

Gerät 3 cm 30 cm 100 cm

Backöfen Bohrmaschinen Büchsenöffner Bügeleisen Fernseher

Fluoreszenzlampen Haartrockner Handmixer Heizöfen, tragbar Kaffeemaschinen Kühlschränke Mikrowellenofen Mixer

Öfen

Rasierapparate Spülmaschinen Staubsauger

Stich- & Kreissägen Toaster

Ventilatoren Wäschetrockner Waschmaschinen

6 – 200

400 – 800 1000 – 2000 8 – 30

2.5 – 50

40 – 400

6 – 2000

25 – 130 10 – 180

1.8 – 25

0.5 – 1.7

75 – 200 60 – 700 1 – 50 15 – 1500

3.5 – 20

200 – 800 250 – 1000 7 – 18 2 – 30

0.3 – 8

0.8 – 50

0.35 – 4 2.0 – 3.5 3.5 – 30 0.12 – 0.3 0.04 – 2 0.5 – 2 <0.01 – 7 0.6 – 2 0.15 – 5 0.08 – 0.15 0.01 – 0.25

4 – 8

0.6 – 10 0.15 – 0.5 0.08 – 9 0.6 – 3 2 – 20 1 – 25 0.06 – 0.7 0.03 – 4 0.08 – 0.3 0.15 – 3

0.01 – 0.1 0.08 – 0.2 0.07 – 1 0.01 – 0.025 <0.01 – 0.15 0.02 – 0.25 <0.01 – 0.3 0.03 – 0.12 0.01 – 0.25 <0.01

<0.01

0.25 – 0.6 0.02 – 0.25 0.01 – 0.04 <0.01 – 0.3 0.07 – 0.3 0.13 – 2 0.01 – 1 <0.01

0.01 – 0.35 0.02 – 0.06 0.01 – 0.15

power supply socket television and

hi-fi-system

aquarium (pump, heating, light)

electric clock magnetic induction [µT]

magnetische Flussdichte [µT]

Radio- wecker

TV+HiFi-

Anlage Steckdose

Aquarium (Pumpe, Heizung, Licht)

Abb. 2-5: Verteilung magnetischer Felder in einem Wohnraum [nach Stamm 1994].

Elektrische Feldstärken von Geräten liegen im allgemeinen unter 1 kV/m. Sie können im Ein- zelfall in unmittelbarer Gerätenähe aber auch höher ausfallen (z.B. Heizdecken, Lötkolben).

Der arbeitshygienische Grenzwert beträgt in der

Schweiz 10 kV/m, der umweltgesetzliche Im- missionsgrenzwert 5 kV/m.

Hochfrequente Strahlung

Alle Objekte in der Umwelt strahlen infolge ih- res Wärmegehalts hochfrequente elektroma- gnetische Felder ab (Infrarotstrahlung). Die Leistungsdichte liegt im allgemeinen – über al- le Frequenzen zusammengerechnet – unter 0,001 W/m2. Hinzu kommen die technisch er- zeugten Felder. 99% der Bevölkerung ist im Mittel Feldbelastungen unter 0.01 W/m2 ausge- setzt (Grossstadtbevölkerung in den USA [Leit- geb, 1990]).

Damit beispielsweise Rundfunksender oder Mobilfunkübertagungen (Abb. 2-6) empfangen werden können, muss deren Leistungsdichte am Ort des Empfangs über dem natürlichen Strahlungsniveau liegen. Die Leistungsdichte von starken UKW- und Fernsehsendern liegt in

1,5 km Entfernung zum Sender zwischen 0,005 und 0.05 W/m2. Beim Schweizer Kurzwellen- sender Schwarzenburg betrug die Leistungs- dichte in 0,5 km Abstand maximal 0.15 W/m2 und in 1 km Abstand 0.01 W/m2. Immissions- grenzwerte sind von der jeweiligen Frequenz abhängig (siehe Kap. 2.6); sie liegen zwischen 2 und 20 W/m2; arbeitshygienische Grenzwerte zwischen 10 und 50 W/m2.

Abb. 2-6: Abstrahlcharakteristik einer Mobilfunk- antenne. Es ist ersichtlich, dass unter der Antenne unter Umständen ein geringres Feld vorkommt als seitlich.

2.3 Biologische Wirkungen

der EMF

Zur Wirkungsforschung

Für die Wirkungsforschung stellen sich fol- gende Fragen:

• Was wissen wir zur Zeit über die biologi- schen Wirkungen elektromagnetischer Fel- der?

• Gibt es akute oder langzeitige biologische Wirkungen, die ein deutliches Umdenken im Umgang mit elektromagnetischen Feldern erfordern?

• Gibt es in der Bevölkerung Risikogruppen und objektivierbar elektrosensitive Perso- nen?

• Welche Bedeutung haben psychologische Faktoren für die Bewertung durch Einzelne und durch die Öffentlichkeit?

Elektromagnetische Felder unterschiedlicher Frequenz sind zwar physikalisch ein einheitli- ches Phänomen, das aber bezüglich seiner bio- logischen Wirkung keineswegs als Einheit zu betrachten ist.

Das Gebiet der Frequenzen elektromagne- tischer Felder lässt sich prinzipiell in drei ver- schiedene Wirkungsbereiche einteilen:

• Bei niedrigen Frequenzen (< 30 MHz) ist die Wellenlänge deutlich grösser als die Dimen- sionen des Menschen. Das magnetische Feld durchdringt den menschlichen Körper vollständig und induziert darin Kreisströme, deren Lage sich mit der Richtung der ma- gnetischen Felder ändert (Abb. 2-7 und Abb.

2-8).

I = const · f · B · r r

I

B

Abb. 2-7: Induktion von Kreisströmen durch mag- netische Felder. Die Stärke des induzier- ten Stromes I ist proportional zur Fre- quenz f des Feldes, zur magnetischen Flussdichte und zum Radius r der vom Feld durchfluteten Fläche.

B B

Abb. 2-8: Ein magnetisches Wechselfeld erzeugt in einem leitenden Körper „kreisförmig“ ge- schlossene Wirbelströme senkrecht zu den Feldlinien des Magnetfeldes. Die La- ge der Wirbelströme ändert sich mit der Richtung des magnetischen Feldes [nach Leitgeb, 1990].

Das elektrische Feld wird durch einen elekt- risch leitfähigen Körper verzerrt und an der Körperoberfläche verstärkt (Abb. 2-9). Es er- zeugt im Inneren des Körpers ebenfalls ei- nen elektrischen Strom, was gleichbedeu- tend mit der Ausbildung eines inneren elekt- rischen Feldes ist. Dieses ist im Vergleich zur ungestörten externen Feldstärke um mehrere Grössenordnungen geringer.

• Bei mittleren Frequenzen (30 – 400 MHz), wenn die Wellenlänge etwa der Grössenord- nung der Dimensionen des Menschen nahe- kommt, gibt es Resonanz. Der Körper ab- sorbiert von der eingestrahlten Energie deut- lich mehr als bei niedrigeren oder höheren Frequenzen (Abb. 2-10). Die Absorptionsrate hat ein Maximum zwischen 80 und 100 MHz.

Abb. 2-9: Elektrische Feldstärken an der Oberflä- che und die von ihm im Körper bewirkten Stromdichten [mA/m2] für den Menschen in einem senkrecht von unten nach oben verlaufenden elektrischen Wechselfeld mit einer Feldstärke von 10kV/m bei idealer Erdung (nach Kaune & Phillips, 1980).

10 100 1000 10000

10-2 10-1 100

mi tt ler e SA R [W / kg]

10-3

Erwachsener Kind

Frequenz [MHz]

Abb. 2-10: Mittlere spezifische Absorptionsrate in Watt pro kg Körpergewicht in Abhängig- keit der Frequenz.

• Im Bereich hoher Frequenzen (> 400 MHz) gibt es wie bei Linsen und Licht „optische“

Abbildungen. Der menschliche Körper wirkt auf die einfallende Strahlung wie eine „Lin- se“. Es kann beispielsweise eine lokale Fo- kussierung der Strahlungsenergie in einem kleinen Areal geben („hot spots“). Oberhalb 3 GHz dominiert, analog zur Infrarot- oder Lichtstrahlung, die Absorption an der Kör- peroberfläche. Hot Spots werden insbeson- dere im Zusammenhang mit der Wirkung von Strahlung durch Mobilfunkgeräte (Han- dys) untersucht.

Speziell in leitfähigen Materialien wie Metallen können durch elektromagnetische Felder an der Oberfläche Ladungen entstehen, die beim An- fassen des Materials über die Hand abfliessen.

Das Feld wird erst durch Berühren wirksam.

Experimentelle Untersuchungen und deren Ergebnisse

Die Berichte über die Wirkung elektroma- gnetischer Felder bewegen sich auf ver- schiedenen Stufen:

• anekdotische Berichte, die Aufmerksamkeit erregen. Sie erfolgen aber mehr zufällig. Die Zuordnung von Ursache und Wirkung bleibt meist unklar.

• epidemiologische Studien untersuchen das Auftreten von Beschwerden und Krankheiten in Bevölkerungsgruppen. Sie lassen Zusam- menhänge zwischen Expositionen und Wir- kungen erkennen und geben Aufschluss über Wichtigkeit und Grössenordnung eines Problems. Problematisch sind sie immer dann, wenn die Fallzahl klein ist, die Zahl möglicher anderer beeinflussender Variablen gross ist und die Exposition nur abgeschätzt werden kann. Dies ist bei den elektromagne- tischen Feldern der Fall.

• Modelle aus Laborexperimenten mit Pro- banden, Versuchstieren und Zellkulturen

sowie Modellrechnungen erlauben kausale, quantitative Verknüpfungen zwischen Ursa- che und Wirkung. Es ist allerdings fraglich, inwiefern diese Untersuchungen die Verhält- nisse im Alltag wiedergeben. Sie können eine gesicherte quantitative Basis für Grenz- werte bieten, soweit sie eine gesicherte Ab- bildung der Realität erlauben.

Im folgenden seien beispielhaft Ergebnisse zur Wirkung niederfrequenter Felder dargestellt.

Ergebnisse der Epidemiologie

In einer ersten Studie in Denver (Colorado, USA), wurde mit einer Schätzmethode (Verka- belungsindex) eine Wechselbeziehung zwi- schen diesem Verkabelungsindex und der Er- krankungshäufigkeit an Leukämie bei Kindern gefunden. In der Folge wurde weltweit eine Reihe aufwendiger Studien in verschiedenen Gegenden mit verschiedenen Schätzmethoden für die Exposition durchgeführt. Eine letzte sehr sorgfältige Studie ist diejenige von Linet et al.

[1997]. Die Autoren verglichen Magnetfeld- stärken im Umfeld von 638 Kindern mit Leukä- mie im Vergleich zu denjenigen bei einer Kont- rollgruppe von 620 Kindern ohne Leukämie. Die Autoren kamen zum Schluss, dass aus den Resultaten kaum Hinweise auf eine Leukämie- gefährdung durch magnetische Felder abgelei- tet werden können. Ahlboom et al. fanden 1993 in einer Studie, dass in ländlichen Gebieten zwar im Vergleich zum Landesdurchschnitt kein gesamthaft erhöhtes Risiko, an Leukämie zu erkranken vorliegt, aber sie fanden eine Dosis- Wirkungskurve zwischen der Zahl der Leukä- miefälle und der Stärke des Magnetfeldes. Kin- der mit einer hohen Exposition, das heisst Kin- der, die nahe zur Leitung wohnten, hatten ein höheres Risiko im Vergleich zu den einige hun- dert Meter entfernt wohnenden. Allerdings war die Zahl der Fälle, die in dieser Studie einbezo- gen werden konnten, sehr klein.

Alle diese Studien gaben zu Diskussionen An- lass, weil einmal die Zahl der Fälle gering ist;

zum andern die Dosisschätzung in der Mehr- zahl der Studien nicht unumstritten ist und mei- stens das unveränderte Risiko (Odds-Ratio = 1,0) mit im Vertrauensintervall von 95% liegt.

Dennoch lässt die Tatsache aufhorchen, dass sich mehrheitlich eine asymmetrische Ver- schiebung des geschätzten Risikos zu Werten

> 1,0 zeigt (Abb. 2-11).

relatives Leukämie-Risiko bei Kindern

0,1 1,0 2,0 10

Wertheimer & Leeper 1979 Fulton et al. 1980 Tomenius 1986 Tomenius 1986 Savitz et al. 1988 Savitz et al. 1988 Coleman et al. 1990 Myers et al. 1990 Myers et al. 1990 London et al. 1991 London et al. 1991 Feychting & Ahlbom 1992 Feychting & Ahlbom 1992 Feychting & Ahlbom 1992 Linet et al. 1997

Abb. 2-11: Die Kreise sind die in den Studien ge- schätzten Risikowerte. Werte >1,0 be- deuten erhöhtes Risiko. Die horizontalen Balken sind das 95% Vertrauensintervall;

d. h., mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% überdecken sie den unbekannten tatsächlichen Risikowert. Nur wenn der ganze Balken oberhalb von 1,0 liegt, gilt ein erhöhtes Risiko als statistisch gesi- chert. Die verschiedenen Studien zur Leukämie von Kindern lassen weiterhin einen Verdacht für ein wenn auch gerin- ges Risiko bestehen, welches allerdings auf schweizerische Verhältnisse umge- rechnet im ungünstigsten Falle ½ bis 1 Fall im Jahr bedeuten könnte.

Die Ergebnisse epidemiologischer Studien könnten in der Summe auf ein allenfalls sehr geringes Krebsrisiko hindeuten. Dies gilt, auch wenn dieses sich in der einzelnen Studie als statistisch nicht gesichert erweist (Abb. 2-12).

Die noch laufenden internationalen epi- demiologischen Studien sind daher aufmerk- sam zu verfolgen. Epidemiologische Studien benötigen eine ausreichende Fallzahl, so dass

sie mit Erfolg nur in grossen Populationen durchgeführt werden können.

(fiktives Rechenbeispiel)

Total: 165'000 Kinder davon 6 Leukämiefälle

Total: 935'000 Kinder davon 23 Leukämiefälle Chance: 3,64 von 100'000 Chance: 2,46 von 100'000

Chancenverhältnis: 1,48 ( = Odds-Ratio)

Total: 165'000 Kinder

davon 4 Leukämiefälle Total: 935'000 Kinder davon 25 Leukämiefälle Chance: 2,42 von 100'000 Chance: 2,67 von 100'000

Chancenverhältnis: 0,91 ( = Odds-Ratio)

Abb. 2-12: Zwei fiktive Rechenbeispiele zur Ermitt- lung erhöhter Anzahl von Leukämiefällen in der Schweiz. Es müssen nur zwei Leukämiefälle von der exponierten Grup- pe (links) zur nicht exponierten umgeteilt werden, und das berechnete Risiko (Odds-Ratio) fällt von 1,48 auf 0,91.

Ergebnisse aus Laborexperimenten

Durch starke, in der heutigen Umwelt nicht vor- handene Felder können im Körper Ströme in- duziert werden, die zu Reizungen von Zellen im Gewebe des Organismus führen (Abb. 2-13 und Abb. 2-14).

J 0mV

-90mV

Abb. 2-13: Induzierte Kreisströme durch eine Zell- membran.

![Abb. 2-9: Elektrische Feldstärken an der Oberflä- Oberflä-che und die von ihm im Körper bewirkten Stromdichten [mA/m 2 ] für den Menschen in einem senkrecht von unten nach oben verlaufenden elektrischen Wechselfeld mit einer Feldstärke von 10kV/m bei](https://thumb-eu.123doks.com/thumbv2/1library_info/5350545.1682729/27.892.442.803.642.972/elektrische-feldstärken-oberflä-stromdichten-verlaufenden-elektrischen-wechselfeld-feldstärke.webp)

![Abb. 2-14: Schwellenwerte der Stromdichte für die reizung von Zellen [Nernhard 1985]](https://thumb-eu.123doks.com/thumbv2/1library_info/5350545.1682729/30.892.91.452.111.447/abb-schwellenwerte-stromdichte-reizung-zellen-nernhard.webp)