Inserat

Standardkessel

Baumgarte

Phosphorrecycling mit dem Mephrec-Verfahren

– Stand der Entwicklung –

Gerald Grüner, Joachim Mallon, Michael Schaaf und Frank Reinmöller

1. Das Mephrec-Verfahren ...494

1.1. Verfahrensbeschreibung ...494

1.2. Merkmale ...494

1.3. Verfahrenskomponenten ...495

2. Entwicklungsschritte ...497

2.1. Versuchsanlage in Freiberg ...497

2.2. Pilotanlage ...498

3. Mögliche Standorte für das Mephrec-Verfahren ...502

4. Zusammenfassung ...503

5. Quellen ... ...504

Phosphor (P) stellt einen für den Menschen lebensnotwendigen Rohstoff dar. Phos- phor wird durch die Nahrung aufgenommen und somit letztlich dem Boden über die landwirtschaftliche Pflanzenproduktion entzogen.

Rund 30 Prozent bzw. 150.000 Tonnen Phosphor des jährlichen Phosphorbedarfs von Deutschland werden in Form mineralischer Dünger aufgebracht. Dieser Dünger wird aus bergmännisch abgebautem Rohphosphor gewonnen. Da die Europäische Union über keine nennenswerten Lagerstätten verfügt und die Produktion dieses Rohphosphor in Ländern konzentriert ist, die entweder einen hohen Eigenbedarf haben (China, USA) oder in politisch instabilen Regionen liegen (z.B. Marokko), besteht eine Importabhän- gigkeit für Rohphosphor. Darüber hinaus sind die endlichen Rohphosphate zunehmend mit Schwermetallen wie Cadmium und Uran belastet, welche bei der landwirtschaftli- chen Verwertung den Boden und das Grundwasser gefährden können. Im Gegensatz zu Erdöl lässt sich Phosphor durch keinen anderen Stoff ersetzen.

Vor diesem Hintergrund gewinnt das Recycling von Phosphor immer mehr an Bedeu- tung. Abfälle mit nennenswerten Anteilen an Phosphor wie Klärschlämme, tierische Nebenprodukte und Klärschlammaschen stehen somit im Focus des Recyclings.

Klärschlämme stellen die Schadstoffsenke der Abwasserreinigung dar und enthalten große Mengen des Wertstoffes Phosphor. Rund 50 Prozent der in Deutschland an- fallenden Klärschlämme werden aktuell noch als Dünger in der Landwirtschaft bzw.

zum Landschaftsbau eingesetzt, der Rest wird thermisch entsorgt [7]. Aufgrund einer zunehmenden Besorgnis über mögliche Gesundheits- und Umweltgefahren durch den Einsatz von Klärschlamm in der Landwirtschaft ist davon auszugehen, dass dieser Ver- wertungsweg, zugunsten der Verbrennung, in Zukunft weiter an Bedeutung verlieren wird. Begleitet wird diese Entwicklung in Deutschland nicht zuletzt mit dem klaren politischen Willen zum Phosphorrecycling. Dieser zeigt sich deutlich im aktuellen Koalitionsvertrag Deutschlands Zukunft gestalten. Im Kapitel Gewässer und Meeres- schutz lautet es Wir werden die Klärschlammausbringung zu Düngezwecken beenden und Phosphor und andere Nährstoffe zurückgewinnen... [1].

Dieses Ziel erreichen die heute angewandten Verwertungswege der Mono- und Mitver- brennung nicht. Die entstehenden Aschen werden fast ausschließlich entsorgt und der darin enthaltene Wertstoff Phosphor wird dem Wirtschaftskreislauf dauerhaft entzogen.

Die vorgenannten Sachverhalte zeigen deutlich den Bedarf an alternativen Phosphor- quellen und geeigneten Verfahren zur Phosphorrückgewinnung.

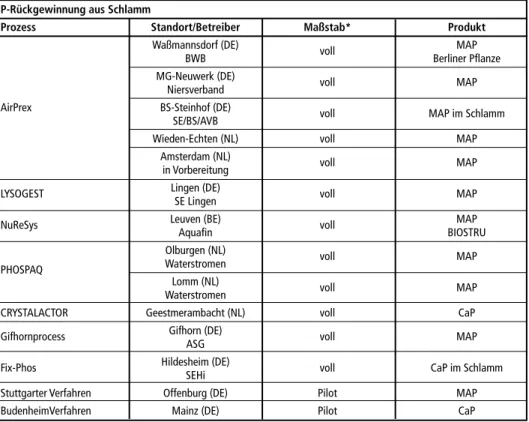

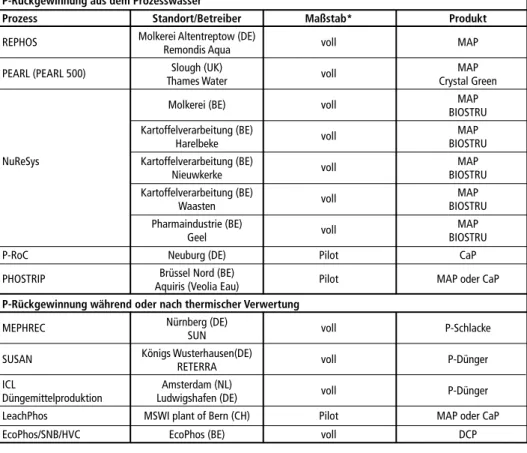

Diesem Bedarf folgend wurden in den letzten zehn Jahren eine Vielzahl von Verfah- rensansätzen entwickelt, mit deren Hilfe Phosphor (bzw. Phosphat) aus dem Abwasser oder Klärschlamm separiert und für die Nutzung z.B. in der Landwirtschaft zurück- gewonnen werden kann. Die nachstehende Tabelle zeigt den Stand der Technik der Phosphorrückgewinnungsverfahren aus Abwasser, Klärschlamm- und Tiermehlaschen.

Tabelle 1: Stand der Technik der Phosphorrückgewinnungsverfahren aus Abwasser , Klärschlamm sowie Klärschlamm- und Tiermehlasche

P-Rückgewinnung aus Schlamm

Prozess Standort/Betreiber Maßstab* Produkt Waßmannsdorf (DE) BWB voll MAP Berliner Pflanze

MG-Neuwerk (DE) voll MAP Niersverband

AirPrex BS-Steinhof (DE) voll MAP im Schlamm SE/BS/AVB

Wieden-Echten (NL) voll MAP Amsterdam (NL) voll MAP

in Vorbereitung

LYSOGEST Lingen (DE) SE Lingen voll MAP

NuReSys Leuven (BE) voll MAP

Aquafin BIOSTRU

Olburgen (NL) voll MAP PHOSPAQ Waterstromen

Lomm (NL) voll MAP

Waterstromen

CRYSTALACTOR Geestmerambacht (NL) voll CaP

Gifhornprocess Gifhorn (DE) voll MAP

ASG

Fix-Phos Hildesheim (DE) voll CaP im Schlamm SEHi

Stuttgarter Verfahren Offenburg (DE) Pilot MAP BudenheimVerfahren Mainz (DE) Pilot CaP

P-Rückgewinnung aus dem Prozesswasser

Prozess Standort/Betreiber Maßstab* Produkt REPHOS Molkerei Altentreptow (DE) voll MAP

Remondis Aqua

PEARL (PEARL 500) Slough (UK) voll MAP

Thames Water Crystal Green

Molkerei (BE) BIOSTRUvoll MAP Kartoffelverarbeitung (BE) voll MAP

Harelbeke BIOSTRU

NuReSys Kartoffelverarbeitung (BE) voll MAP

Nieuwkerke BIOSTRU

Kartoffelverarbeitung (BE) Waasten BIOSTRUvoll MAP

Pharmaindustrie (BE) Geel BIOSTRUvoll MAP

P-RoC Neuburg (DE) Pilot CaP

PHOSTRIP Aquiris (Veolia Eau)Brüssel Nord (BE) Pilot MAP oder CaP P-Rückgewinnung während oder nach thermischer Verwertung

MEPHREC Nürnberg (DE) voll P-Schlacke SUN

SUSAN Königs Wusterhausen(DE) voll P-Dünger RETERRA

ICL Amsterdam (NL)

Düngemittelproduktion Ludwigshafen (DE) voll P-Dünger LeachPhos MSWI plant of Bern (CH) Pilot MAP oder CaP EcoPhos/SNB/HVC EcoPhos (BE) voll DCP

*Anlagen bereits im Betrieb oder Bau in Planung

Quelle: Dr. Christine Waida, AG P_Recycling; (2013); Düngemittel mit Recycling-P, Themenpapier, Köln-Gremberghoven, S. 15–16

Tabelle 1: Stand der Technik der Phosphorrückgewinnungsverfahren aus Abwasser , Klärschlamm sowie Klärschlamm- und Tiermehlasche – Fortsetzung

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit dem Mephrec-Verfahren, welches ein ther- misches P-Recyclingverfahren ist. Insbesondere wird nachstehend der Stand der Entwicklung und die weitergehenden geplanten Schritte dargestellt. Nach ersten Versuchen in einer Versuchsanlage an der TU Freiberg wird jetzt im Rahmen eines Forschungsvorhabens eine Pilotanlage im halbtechnischen Maßstab am Standort des Klärwerks in Nürnberg errichtet.

Die Marke Mephrec (Metallurgisches Phosphor Recycling) sowie die zum Mephrec- Verfahren gehörenden Schutzrechtsrechte wurden durch die Firma ingitec Enginee- ring GmbH eingetragen. Wir, die Firma Baumgarte Boiler Systems GmbH, halten die weltweiten ausschließlichen Nutzungsrechte zum Vertrieb bzw. zur Vermarktung des Mephrec-Verfahrens.

1. Das Mephrec-Verfahren

Das Mephrec-Verfahren bzw. der Mephrec-Reaktor ist grundsätzlich ein Schachtofen oder Kupolofen. Mit Schachtöfen werden in langer Tradition Metalle geschmolzen. Der Kupolofen wurde im Jahre 1794 durch John Wilkinson erfunden, um auch in kleinem Maßstab Gusseisen zu erzeugen.

Beim Mephrec-Verfahren wird in einem metallurgischen Verfahrensschritt eine Sauerstoff-Schmelz-Vergasung von P-haltigen Materialien wie Klärschlamm (oder Klärschlammasche) durchgeführt. Dazu wird brikettierter Klärschlamm vergast und seine Aschebestandteile bei rund 2.000°C eingeschmolzen. Die phosphorreiche flüssige Schlacke wird von der Eisenmetalllegierung getrennt abgestochen und liegt nach Er- starrung im Wasserbad in einer gut pflanzenverfügbaren Form vor. Das Düngeprodukt ist mit der Düngemittelverordnung konform.

1.1. Verfahrensbeschreibung

Beim gegenwärtigen Stand der Technik schließen sich die stoffliche und die ener- getische Nutzung von Klärschlamm und Tiermehl, d.h. Düngung vs. Verbrennung, gegenseitig aus. Anders ist das beim Mephrec Verfahren. Das Mephrec Verfahren ist ein einstufiges Verfahren zur gleichzeitigen stofflichen und energetischen Verwertung von Klärschlamm. Der entwässerte und getrocknete Klärschlamm wird in einem vor- geschalteten Verfahrensschritt brikettiert. Die Briketts mit einer Restfeuchte kleiner 15 Prozent werden unter Zusatz von Koks und Kalkstein im Mephrec-Reaktor umgesetzt.

Bei diesem Schmelzvergasungsprozess werden

• eine flüssige Eisenmetalllegierung,

• eine im Wasserbad granulierte phosphorreiche flüssige Schlacke mit niedrigem Schwermetallgehalt und hoher Pflanzenverfügbarkeit des Phosphors,

• sowie ein Brenngas, welches energetisch genutzt wird, erzeugt.

1.2. Merkmale

Das Verfahren ist durch folgende spezifischen Merkmale gekennzeichnet [5, 8]

• Gleichzeitige stoffliche und energetische Verwertung von Klärschlamm - Wirtschaftliches Verfahren zum Phosphor-Recycling

- energetische Nutzung des Rohgases in der vorhandenen Verbrennungsanlage (z.B. Müllverbrennungsanlage)

- prozessinterne Abwärmenutzung für die Klärschlammtrocknung

• Hohe verfahrenstechnische Flexibilität

- Einsatz von Briketts aus Klärschlamm und Klärschlammasche und anderer phosphorhaltiger Stoffe

- kombinierbar und integrierbar in andere Verfahren

• Hohe Umweltverträglichkeit

- Produkte sind frei von organischen Schadstoffen

- extrem niedrige Schwermetall-Gehalte in der erzeugten Schlacke (insbes. Cd, U und Tl )

- hohe Pflanzenverfügbarkeit des in der Schlacke enthaltenen Phosphats (> 90 Prozent P2O5-citronenlöslich)

- gute energetische Nutzung

- Abluft der Klärschlammtrocknung wird der Verbrennungsanlage zugeführt, daher keine externe Reinigung erforderlich

1.3. Verfahrenskomponenten

Brikettierung Chargierung Der entwässerte Klärschlamm wird auf etwa 85 Prozent Trockensubstanz (TS) getrock- net und danach mittels Hochdruckpressen ohne Zusatz von Bindemittel zu Briketts gepresst. Nach dem Brikettieren sind die Briketts sofort im Schmelzvergaser einsatz- fähig. Über die Zugabe von Zuschlägen kann die Schlackenzusammensetzung gezielt beeinflusst werden, dies ist verfahrenstechnisch aber nicht zwingend erforderlich.

Die Klärschlammbriketts, der Koks und bei Bedarf Schlackebildner (z.B. Kalkstein) werden aus Bunkern mittels Bandaustrag mit Waage chargenweise in einen Kübel dosiert und quasikontinuierlich in den Schmelzvergaser beschickt.

Schachtschmelzvergaser 1 Das nachfolgende Bild zeigt den Mephrec-Reaktor mit Untergichtabsaugung zur Erzeugung von Rohgas, einer granulierten Schlacke sowie Masseln einer Eisenme- talllegierung.

Die Versorgung mit der erforderlichen Luft erfolgt derart, dass die Luft zunächst für die Temperierung des doppelwandig ausgeführten Ofenschachtes genutzt wird und anschließend dem Schmelzvergasungsprozess über die Düsen zugeführt wird. Die Wärme wird im Gegenstrom an das von oben zugeführte Material übertragen.

Die Staubzufuhr erfolgt nach einer pneumatischen Dosierung in die senkrechten Stichleitungen der Windversorgung. Durch die speziellen Injektoreinrichtungen im Düsenkopf wird der Staub mittels Sauerstoff als Treibgas beschleunigt und mit hoher Strömungsgeschwindigkeit in die Schüttung der Hochtemperaturzone eingeblasen.

Schlackegranulierung 2

Die Schlacke fließt kontinuierlich aus dem Siphon am Schmelzvergaser über eine Rinne in ein Wasserbad. Das im Wasserbad laufende Kratzerband sorgt für ein gleichmäßiges Granulatkorn und transportiert das Material über eine Schräge in einen Bunker. Zum Trocknen des noch warmen Materials wird der Bunker belüftet. Nach der Trocknung liegt das Granulat in der verkaufsfähigen Form vor.

Eisenabstich 3

Aufgrund der reduzierenden Fahrweise und den metallischen Anteilen der Einsatz- stoffe entsteht im Schmelzvergaserprozess eine eisenmetallische Schmelze. Diese wird diskontinuierlich in Masselkokillen abgegossen. Die Eisenmasseln können in Schmelz- aggregaten der Eisen- und Stahlindustrie oder in Gießereien eingesetzt werden.

Rohgas 4

Das erzeugte Rohgas wird über eine Absaugkammer (Untergichtabsaugung) aus dem Schmelzvergaser abgezogen. Im nachgeschalteten Zyklon wird Grobstaub abgeschieden.

Ja nach Standort des Mephrec-Reaktors kann das Rohgas mit oder ohne Reinigung dem Energieerzeugungsprozess zugeführt werden. Es werden sowohl die latente als auch die fühlbare Wärme des Rohgases genutzt.

1

4

2 3

Bild 1: Schematische Darstellung des Mephrec-Reaktors

2. Entwicklungsschritte 2.1. Versuchsanlage in Freiberg

Die Erprobung der Mephrec-Verfahrens im labortechnischen Maßstab wurde erstmalig im Jahr 2008/09 an der TU Freiberg erfolgreich durchgeführt.

Das Mephrec-Verfahren wurde erstmalig im Jahr 2008/09 in einer Versuchsanlage der TU Freiberg unter technischen Bedingungen getestet. Dieses Vorhaben wurde von der Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) unter dem Projekt-Aktenzeichen AZ 24557- 23 gefördert. Hierzu kam ein modifizierter Schachtofen mit einer Durchsatzleistung von 300 kg/h Klärschlamm-Briketts zum Einsatz.

Die wesentlichen Ofenparameter sowie ein Bild der Kleinkupolofenanlage sind in nachstehender Tabelle kurz dargestellt.

Ofenparameter

Lichte Weite Ofenschacht 400 mm Ofenschacht feuerfest zugestellt

Schütthöhe etwa 2.000 mm

Sauerstoff-Injektor 1 Stück SL1) Fe liquid etwa 450 kg/h SL1) Klärschlamm Brikett etwa 300 kg/h Heißwindtemperatur etwa 350 °C Effektive Schmelzzeit etwa 2 • 3 h Betrieb zum

Schlackeschmelzen möglich

Gusseisenschmelzen Betriebsarten mit Kreislaufgasbetrieb Sauerstoff Sauerstoff + Luft

möglich Luft

Staubinjektion Erdgasbrenner

1) Schmelzleistung

Bild 2: Kleinkupolofenanlage; Ansicht mit Gattierungsbühne, Kreislaufgasleitung, Injektor und Abstichrinne, Ofenparameter

Quelle: Ingenieurbüro für Gießereitechnik GmbH; (2009); Metallurgisches Phosphor-Recycling aus Klärschlamm und Fil- terstäuben als Voraussetzung für die wirtschaftliche Erzeugung eines hochwertigen Phosphor-Düngemittels aus Abfällen; AZ 24557-23, Abschlussbericht, Leipzig, S. 12–16, 29 ff

Wesentliche Ergebnisse dieser Versuche waren, dass

• die Funktionsfähigkeit des Mephrec-Verfahrens bestätigt wurde,

• mit dem Mephrec-Verfahren alle im Klärschlamm und im Tiermehl enthaltenen organischen Schadstoffe durch das reduzierende Schmelzen bei Temperaturen bis zu 2.000 °C vollständig zerstört wurden,

• das Schmelzen unter reduzierenden Bedingungen bewirkt, dass die Schwermetall- Gehalte der Mephrec-Schlacke viel niedriger sind als die gemäß Klärschlammver- ordnung (AbfKlärV) zulässigen Gehalte,

• die Phosphate im erzeugten Produkt eine hohe Pflanzenverfügbarkeit haben[4],

• das Granulat ein Vorprodukt für Phosphor-, Stickstoff-Phosphor- oder Stickstoff- Phosphor-Kalium-Dünger darstellt,

• der Feinanteil des Granulats auch direkt als P-Dünger eingesetzt werden kann und

• das Mephrec-Verfahren aus ökonomischen Gründen sehr interessant ist.

Die Technologie und die durchgeführten Versuche wurden im Abschlussbericht Me- tallurgisches Phosphor-Recycling aus Klärschlamm und Filterstäuben als Voraussetzung für die wirtschaftliche Erzeugung eines hochwertigen Phosphor-Düngemittels aus Abfällen [5] ausführlich beschrieben.

Die prinzipielle Eignung des Verfahrens und die Qualität der Produkte wurden somit experimentell am Gießerei-Institut der Technischen Universität Bergakademie Freiberg im Kleinkupolofen nachgewiesen.

Im Nachgang zu diesen Versuchen hat die Stadt Nürnberg im Rahmen eines euro- päischen Ideenwettbewerbs 13 Verfahrenskonzepte untersucht, nach denen in der Metropolregion unter ökologischen und volkswirtschaftlichen Kriterien die regionale Wertschöpfung, der Klimaschutz und der effiziente Umgang mit den Ressourcen Abwasser und Energie zukunftsorientiert und nachhaltig verbessert werden kann. Im Ergebnis wurde die Verbrennung des Klärschlamms mit dem Mephrec-Verfahren als Verfahren mit dem größten Potenzial ausgewählt [6]. Ebenfalls kommt eine im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums erstellte Untersuchung [2] zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben zur Verbrennung des Klärschlamms nicht nur für die Metropolregion Nürnberg, sondern generell das aussichtsreichste Modell für eine Umsetzung einer landesweiten Phosphorrückgewinnung darstellt.

2.2. Pilotanlage

Die Erkenntnisse aus den Versuchen in Freiberg und eine im Auftrag der Stadt Nürn- berg durchgeführte Machbarkeitsstudie reichten nicht aus, die Risiken für den Bau und Betrieb einer technischen Großlösung auf ein für den Betreiber und/oder Errichter tragfähiges Niveau zu bringen. Deshalb soll mit Hilfe der Pilotanlage im halbtechni- schen Maßstab im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts nachgewiesen werden, dass das Mephrec-Verfahren eine betriebssichere und wirtschaftliche Lösung darstellt.

Die Pilotanlage bzw. das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und For- schung im Programm ERWAS, unter dem Titel ERWAS – Verbundprojekt KRN-Me- phrec: Klärschlammverwertung Region Nürnberg – Klärschlamm zu Energie, Dünger und Eisen mit metallurgischem Phosphorrecycling in einem Verfahrensschritt (Kenn- zeichen: 02WER1313), gefördert. Die Pilotanlage wird auf dem Gelände des Klärwerks 1 in Nürnberg entstehen und hat ein Gesamtvolumen von etwa 5,7 Millionen Euro.

Die Verbundpartner sind [3]:

• Klärschlammverwertung Region Nürnberg GmbH (KSVN) – Projektkoordination und Betrieb,

• Baumgarte Boiler Systems GmbH, Bielefeld – Investment/Bau Schachtofen + Ab- luftbehandlung

- Verfahrensgeber: Ingenieurbüro für Gießereitechnik GmbH

• Innovatherm – Gesellschaft zur innovativen Nutzung von Brennstoffen mbH, Lünen

• Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheit- und Energietechnik Umsicht – Insti- tutsteil Sulzbach-Rosenberg,

• Universität der Bundeswehr München – Institut für Wasserwesen, Siedlungswas- serwirtschaft und Abfalltechnik,

• RWTH-Aachen – Institut Für Siedlungswasserwirtschaft und

• Heidelberg GmbH – Institut für Energie- und Umweltforschung.

Die Verbundpartner des Projekts untersuchen die technische Machbarkeit, Wirtschaft- lichkeit und ökologische Nachhaltigkeit des metallurgischen Phosphorrecyclings als integriertes, thermisches Verfahren der Schmelzvergasung von Klärschlämmen.

Mit Hilfe dieser Pilotanlage soll das Mephrec-Verfahren in seinen Kernkomponenten getestet und für den industriellen Dauerbetrieb fortentwickelt werden. Des Weiteren soll der Nachweis der technischen Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und ökologischen Nachhaltigkeit des Mephrec-Verfahrens erbracht werden. Das Verfahren soll als tech- nologische Alternative der Klärschlammverwertung zur Deckung des inländischen Bedarfs an hochwertigem Phosphordünger unter energetischen und ökologischen Aspekten bestätigt werden.

Das Forschungsprojekt ist in drei Themenfelder (Arbeitsschwerpunkte) gegliedert:

• Regionales Klärschlammverwertungskonzept,

• Entwicklung der Verfahrenskette und

• Untersuchung der Produktqualität und Vermarktungsmöglichkeiten.

Unter dem Thema Regionales Klärschlammverwertungskonzept wird ein Konzept des regionalen Managements erstellt, um die Abfallströme der Abwasserreinigung in der Metropolregion Nürnberg so zu bündeln, dass deren nachhaltige und ökonomisch zweckmäßige Bewirtschaftung unter maximaler energetischer wie stofflicher Nutzung des Klärschlamms möglich wird. Der Lösungsweg wird auch ökologisch bilanziert und die Wirkung des Konzeptes mit den etablierten Klärschlammverwertungswegen Deutschlands verglichen.

Unter dem Thema Entwicklung der Verfahrenskette werden die Fragen der Technologie wissenschaftlich bearbeitet und deren Umsetzung im großtechnischen Maßstab unter Berücksichtigung der etablierten Verfahren auf dem Stand der Technik ausgearbeitet.

In der ersten Erprobungsphase wird der Reaktor mit getrocknetem, brikettiertem Klärschlamm beschickt. In einer weiteren Projektphase wird das Klärschlammbrikett durch Klärschlammaschebriketts aus der Monoverbrennung ersetzt und getestet.

Chargierung KS-Trocknung

Thermo- ölkesse

l Kondensat Sprühwäscher

Brikettierung

Mischschnecke Stempelpresse Puffer- lager LDX TankLDX Verdampfer

Ablauf

Kondensat Ventilator

Brüden Absaugung

Kübelwaage vom Vorfluter Reingas zum Thermoölkessel

Bandwaage Schrägaufzug

Granulierung im Wasserbad

Metall- Handling

Schachttemperierung

Synthesegasanalyse

Heißluft- versorgung

Reku- perator

Abgas- wärmetauscher Herdkühler

Düsenkühlung Abgas- analyse Kamin

Schlauch- filter Venti- lator

Trocken- sorptoin

Staub- dosierung

Analyse- aufbereitungGaschroma- tograph O2 Tankanlage SauerstoffregelstreckeRauchgasreinigung

Staub zurück zum Reaktor

Wasser Eindüsung

Kalkhydrat/ Aktivkoks Bypass Zyklo

n

Additiv- dosierung

Zyklon

Rücklauf

Stützbrenner

Heißwind

Notkamin Nachverbrennugsluft Abwasser

Frischwasser NotkühlungVorlauf Mischsalz Cloride/Schwermetalle zur Entsorgung

Anlieferung entwässerter Klärschlamm 27 % TS

SNCR

Mephred Reaktor

Schnecken- kontakt- trockner

Entwässerter Klärschlamm

KS- Brikett

Abwurf- bunker

- koks

Abwurf- bunker

- kalkstein Zuschläge Frischwasser

SchlackegranulatQuench

Luftversorgung

Staub aus Zyklon

Abwasser zur Analyse Rohgas zur Syntheseanalyse

Kratzerband

Wasserbad

Dosierbunker getrockneter Klärschlam

m

Abwasser

Kupfer- düsen

Rauch- gasstrah

l Temperatur < 250 °C

HerdRücklauf Vorlauf Düse 1 Düse 2 Düse 3

80 °C

80 °C 160 °C150 °C 170 °C180 °C

Stadtwasser 90 °C

90 °C

90 °C 70 °C 2.000 °C200 °C 200 °C

1.200 °C

800 °C Druckluft Bild 3: Verfahrensfließbild der Pilotanlage

1.1. Regionale Energien und Stoffstrommanagement 1.2. Ökobilanzierung im Vergleich mit alternativen Entsorgungswegen 2.1. Bereitstellung technischer Komponen- ten und Nachweis der Technologie 2.3. Einbettung der Verfahrenskette in die Kläranlage 2.4. Verwertungskonzept für entstehendes Synthesegas 3.1. Erprobung alternativer Einsatzstoffe (Klärschlammasche) 3.2. Qualität der recycelten Phospahte 3.3. Vergleich mit anderen Recycling-Verfahren 3.4. Regionales Vermarktugskonzept für recycelten Phosphor 4.1. Auswertung und Zusammenstellung der Ergebnisse 4.2. Schlussbericht und Verwendungshinweise 5. Projektbeteiligung

Regionales Verwertungs- konzept Entwicklung der Verfahrenskette Phosphor- Recycling Auswertung Projekt- begleitung

2014201520162017 1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal1. Quartal2. Quartal3. Quartal4. Quartal Betrieb der AnlageBau der Pilotanlage

Ausschreibung/ Vergabe techn. Komponenten

BImSch- u. Baugenehmigung für Pilotanlag

e

Entwurfs- und Genehmigungs- planung für Pilotanlag

eMeilenstein

12345 1

Baumgarte Boiler System GmbH Bild 4: Terminplan des Vorhabens

Im dritten Punkt Untersuchung der Produktqualität und Vermarktungsmöglichkeit werden zunächst die Produkte auf ihre Qualität untersucht. Zusätzlich wird das Ge- samtpotenzial des Bewirtschaftungssystems erforscht sowie dessen ökologische und ökonomische Aspekte in ihrer Bedeutung für den Abwassersektor der Region Nürnberg und die mittelfristige Klärschlammverwertungs- und Phosphorrecyclingstrategie des Bundes und der Länder ermittelt.

Die Pilotanlage hat eine Anlagenleistung von 0,5 t/h Klärschlamm (TS). Die technische Ausstattung der Pilotanlage reduziert sich auf die wesentlichen Komponenten des Me- phrec-Verfahrens. Das Fließschema im Bild 3 (R & I) zeigt die Anlagenkomponenten der Pilotanlage inkl. Abgasreinigung. Die Abgasreinigung ist bei der Pilotanlage notwendig, da hier keine Nutzung des Synthesegases vorgesehen ist (interne Nachverbrennung im Reaktor). Das Synthesegas wir bei den Versuchen lediglich umfangreich analysiert.

Nachdem die Zuwendungsbescheide Ende Oktober 2014 den Verbundpartnern zuge- gangen sind, startete die Realisierung des Projektes im November 2014. Im Bild 4 ist der abgestimmte Terminplan darstellt. Die Errichtung der Anlage wird bis Herbst 2015 abgeschlossen, so dass voraussichtlich die ersten Versuchsergebnisse im Frühjahr 2016 vorliegen werden. Der Projektabschluss wird, bei geplantem Verlauf, Mitte 2017 sein.

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Projektes, d.h. wenn die vorgenannten Projektziele erreicht wurden, beabsichtigen die Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach den entwässerten Klärschlamm gemeinsam unter Einsatz des Mephrec-Verfahrens zu recyceln.

Die Klärschlammverwertung Region Nürnberg GmbH (KSVN GmbH) hat dann die Aufgabe für bis zu 70.000 Tonnen (etwa 25 Prozent TS) entwässerten Klärschlamm die Planung, den Bau und den späteren Betrieb einer Verwertungsanlage für Klärschlamm am Standort des Klärwerks 1 in Nürnberg zu realisieren. Die Durchsatzleistung der Großanlage soll 2,5 t/h Klärschlamm TS betragen.

3. Mögliche Standorte für das Mephrec-Verfahren

Neben dem Einsatz auf dem Gelände von Klärwerken, wo der Klärschlamm direkt anfällt, bieten sich folgende alternative Standorte an:

• hinter einer Klärschlammmonoverbrennungsanlage,

• vor bzw. intergiert in eine Müllverbrennungsanlage und

• an Standorten mit phosphorhaltigen Abfällen.

Neben dem bevorzugten Standort in Klärwerken ist die Installation des Mephrec- Verfahrens bzw. einer Mephrec-Anlage am Standort einer Müllverbrennung aus wirtschaftlichen Überlegungen besonders interessant. Hier ergeben sich erhebliche Synergieeffekte bei der Anlagentechnik, so kann z.B. die Klärschlammtrocknung durch

Abwärme der MVA erfolgen oder unterstützt werden und das erzeugte Brenngas effektiv in der vorhandene Anlage ohne Aufbereitung genutzt werden. Ebenfalls ist eine neue Abgasreinigung nicht notwendig, da derartige Anlagen bereits gemäß 17. BImSchV ausgerüstet sind.

Für jeden möglichen Standort sind individuelle Betrachtungen unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten durchzuführen.

4. Zusammenfassung

Die zunehmenden Aktivitäten zur Entwicklung geeigneter Verfahren zur Phosphor- rückgewinnung zeigen deutlich die steigende Bedeutung dieses Themenkreises.

P-Recycling findet weltweit Beachtung und der politische Wille zur Rückgewinnung von Phosphor bzw. Phosphat ist nicht nur in Deutschland klar formuliert.

Das hier vorgestellte Mephrec-Verfahren zeichnet sich durch folgende spezifischen Merkmale aus:

• gleichzeitige stoffliche und energetische Verwertung von Klärschlamm und weite- ren phosphorhaltigen Abfallstoffen,

• hohe verfahrenstechnische Flexibilität und

• hohe Umweltverträglichkeit.

Der bei den heute angewandten Verwertungswegen der Mono- und Mitverbrennung bestehende Widerspruch zwischen stofflicher und energetischer Nutzung von Klär- schlamm und Tiermehl, d.h. Düngung vs. Verbrennung besteht somit nicht mehr.

Durch Tests mit der Versuchsanlage der TU-Freiberg wurde die Eignung des Verfah- rens und die Qualität der Produkte nachgewiesen. Untersuchungen [4, 6] bescheinigen dem Mephrec-Verfahren unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten ein sehr großes Potenzial bzw. bezeichnen das Verfahren als aussichtsreichstes Verfahren.

Mit dem ERWAS – Verbundprojekt KRN-Mephrec: Klärschlammverwertung Region Nürnberg – Klärschlamm zu Energie, Dünger und Eisen mit metallurgischem Phos- phorrecycling in einem Verfahrensschritt wird jetzt die technische Machbarkeit, Wirt- schaftlichkeit und ökologische Nachhaltigkeit im halbtechnischen Maßstab erprobt.

Erste vorläufige Ergebnisse aus diesem Vorhaben werden Mitte 2016 vorliegen. Bei positivem Verlauf des Verbundvorhabens hoffen wir mit dem Verbundprojekt und mögliche Folgeinstallationen einen wertvollen Beitrag zur Rückgewinnung von Phos- phor aus phosphorhaltigen Abfällen (Klärschlamm, tierischen Nebenprodukte und Klärschlammaschen) zu leisten und nicht zuletzt zur Reduzierung von Schadstoffen in Düngern zur Pflanzenproduktion beizutragen.

5. Quellen

[1] CDU/CSU und SPD 2013: Koalitionsvertrag Bundesregierung zur 18. Legislaturperiode 2013:

Deutschlands Zukunft gestalten, S. 120 ff

[2] Fraunhofer-Institut für Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT: Phosphorstrategie für Bayern (Abschlussbericht), S. 32–33, 2012

[3] Hackspiel, B.: KRN-Mephrec, Zukunftsfähige Technologien und Konzepte für eine effiziente und recourcenschonende Wasserwirtschaft – ERWAS, S. 3

[4] Heinitz, F., Farack, K., Albert, E.: Strategie zur Verbesserung der P-Effizienz im Pflanzenbau, Schriftenreihe des Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Freistaat Sachsen, S.

14 ff, 2013

[5] Ingenieurbüro für Gießereitechnik GmbH; (2009); Metallurgisches Phosphor-Recycling aus Klärschlamm und Filterstäuben als Voraussetzung für die wirtschaftliche Erzeugung eines hochwertigen Phosphor-Düngemittels aus Abfällen; AZ 24557-23, Abschlussbericht, Leipzig, S. 12–16, 29 ff

[6] Institut für Energie und Umweltforschung Heidelberg GmbH: Beitrag zum Förderantrag Klär- schlammverwertung Region Nürnberg, Antrag ERWAS4122044022, 2013

[7] Krüger, O., Adam, C.: Monitoring von Klärschlammmonoverbrennungsaschen hinsichtlich ih- rer Zusammensetzung zur Ermittlung ihrer Rohstoffrückgewinnungspotentiale und zur Erstel- lung von Referenzmaterial für die Überwachungsanalytik, Im Auftrag des Umweltbundesamtes, S. 20 ff, 2014

[8] Scheidig, K., Kaulsdorf, Mallon, J., Schaaf, M.: Klärschlammverwertung nach dem Mephrec -Verfahren, Klärschlammtage Fulda, Leipzig, S. 1 ff, 2011

[9] Waida, C.: AG P_Recycling; Düngemittel mit Recycling-P, Themenpapier, Köln-Grembergho- ven, S. 15–16, 2013

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar

Karl J. Thomé-Kozmiensky, Michael Beckmann (Hrsg.):

Energie aus Abfall, Band 12

ISBN 978-3-944310-18-3 TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky

Copyright: Professor Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Karl J. Thomé-Kozmiensky Alle Rechte vorbehalten

Verlag: TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky • Neuruppin 2015

Redaktion und Lektorat: Professor Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Karl J. Thomé-Kozmiensky, M.Sc. Elisabeth Thomé-Kozmiensky, Dr.-Ing. Stephanie Thiel

Erfassung und Layout: Ginette Teske, Sandra Peters, Berenice Gellhorn, Cordula Müller, Carolin Bienert, Janin Burbott

Druck: Mediengruppe Universal Grafische Betriebe München GmbH, München

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funk- sendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9.

September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig.

Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien, z.B. DIN, VDI, VDE, VGB Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann der Verlag keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.