Standardkessel Baumgarte – Kraftwerksanlagen, Industrie-Anlagen- Service und Dienstleistungen rund um die Gewinnung von Strom,

Der Schutz der Umwelt sowie die aktuelle Gesetzgebung verpflichtet zum verantwortungsvollen und ressourcenschonenden Umgang mit dem Abfallstoff Klärschlamm. Wirtschaftliche und bewährte Lösungen zur Verwertung von Klärschlamm sind gefordert. Hierfür ist es wichtig, Partner zu haben, die mit langjährigen Erfahrungen und effizienten Technologien clevere und individuelle Lösungen für die thermische Klärschlammverwertung entwickeln. Alles Dinge, die Sie von uns als Generalunternehmer oder Systemlieferant erwarten können.

Mehr Infos und Referenzen unter:

www.standardkessel-baumgarte.com www.raschka-engineering.com

Zukunftssichere Lösung durch den Know-how Verbund von Standardkessel Baumgarte und Raschka Engineering

www.standardkessel-baumgarte.com

Strategien | Kooperationen

Positionen und Aktivitäten der DWA zur zukünftigen Klärschlammverwertung

Matthias Barjenbruch und Karin Schulz 1. Das DWA-Netzwerk –

Unterstützung für die Klärschlammverwertung ...99

1.1. Kompetenzen der DWA ...99

1.2. DWA-Regelwerke und Arbeitsberichte ...100

1.3. DWA-Positionen zur Klärschlammentsorgung/-verwertung ...102

2. Klärschlammnetzwerke der DWA ...103

2.1. Ziele der Netzwerke ...103

2.2. Klärschlammnetzwerk Nord-Ost ...104

2.3. Norddeutsches Netzwerk für Klärschlamm ...105

2.4. Klärschlammkooperation Rheinland-Pfalz ...106

3. Bildung und Kommunikation zum Thema Klärschlamm ...107

3.1. DWA-Klärschlammtage ...107

3.2. DWA-Tagung Perspektiven der Klärschlammverwertung ...107

3.3. Klärschlammforum der DWA Nord-Ost ...108

3.4. Forum Phosphor-Rückgewinnung ...108

4. Zusammenfassung ...109

5. Literatur ...109

Wir werden die Klärschlammausbringung zu Düngezwecken beenden und Phosphor und andere Nährstoffe zurückgewinnen.

Diese Koalitionsvereinbarung der letzten Bundesregierung wurde mit der am 03.10.2017 in Kraft getretenen Novellierung der Klärschlammverordnung (AbfKlärV) gerade noch zum Abschluss der Legislaturperiode nach mehr als zehnjähriger Bear- beitung umgesetzt. Zusammen mit der Novellierung der Düngemittelverordnung und der Düngeverordnung stellen diese neuen Anforderungen die Kläranlagenbetreiber vor große Herausforderungen im Bereich der Klärschlammbehandlung und-verwertung und werfen Fragen zur Entsorgungssicherheit auf. Bereits in der Vergangenheit hatte

Standardkessel Baumgarte – Kraftwerksanlagen, Industrie-Anlagen- Service und Dienstleistungen rund um die Gewinnung von Strom,

Der Schutz der Umwelt sowie die aktuelle Gesetzgebung verpflichtet zum verantwortungsvollen und ressourcenschonenden Umgang mit dem Abfallstoff Klärschlamm. Wirtschaftliche und bewährte Lösungen zur Verwertung von Klärschlamm sind gefordert. Hierfür ist es wichtig, Partner zu haben, die mit langjährigen Erfahrungen und effizienten Technologien clevere und individuelle Lösungen für die thermische Klärschlammverwertung entwickeln. Alles Dinge, die Sie von uns als Generalunternehmer oder Systemlieferant erwarten können.

Mehr Infos und Referenzen unter:

www.standardkessel-baumgarte.com www.raschka-engineering.com

KLÄRSCHLAMM ALS ENERGIETRÄGER

Zukunftssichere Lösung durch den Know-how Verbund von Standardkessel Baumgarte und Raschka Engineering

www.standardkessel-baumgarte.com

Strategien | Kooperationen

sich durch ständigen Wandel der Anforderungen eine Einschränkung der stofflichen Verwertung eingestellt. So wurde mit der Änderung der TA-Siedlungsabfall in 2002 eine Deponierung der Klärschlämme ohne Vorbehandlung verboten. In der Folge des BSE-Skandals schränkten die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg die stoffliche Klärschlammverwertung erheblich ein, obwohl im Klärschlamm keine BSE Erreger (Prionen) detektiert werden konnten. Nach Auftreten von PFT-haltigen Boden- verbesserern im Sauerland, die zu Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität führten, ergaben sich weitere Begrenzungen der stofflichen Verwertung. Eine Übersicht der sich verändernden Klärschlammverwertungswege liefert Bild 1. Dabei zeigt sich allerdings, dass der landwirtschaftlich verwertete Anteil mit etwa 30 % relativ konstant blieb.

0 20 40 60 80 100

1983 1987 1991 1995 DW

A ‘9

6 1998 2001

DW

A ‘03 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Zwischenlagerung thermnische Behandlung Landwirtschaft

Deponierung

Landschaftbau/sonstige stoffl. Verwertung stoffl. Verwertung gesamt

1,84 1,96 2,60 2,27 - 2,22 2,20 -

Gesamtmenge, Mio Mg Trockenmasse (TM) Anteil,

%

2,03 2,05 2,06 2,05 1,96 1,89 1,95 1,95

TASi-Effekt BSE-Effekt PFT-Effekt

Bild 1: Veränderung der Aufteilung der Klärschlammverwertungswege [10]

Die stoffliche Verwertung im Bereich der Landwirtschaft oder des Landschaftsbaus wird nun aufgrund der neuen verschärften Qualitätsanforderungen und zulässigen Ausbringungszeiten und -mengen noch drastischer eingeschränkt werden und nur noch für Kläranlagen < 50.000 Einwohnerwerte (EW) zulässig sein. Für Kläranlagen

> 50.000 EW müssen künftig technische und logistische Lösungen für die Phosphor- rückgewinnung aus Klärschlamm in Verbindung mit der Monoverbrennung bis 2029 bzw. 2032 gefunden werden. Die thermische Verwertung nimmt insofern einen immer größeren Stellenwert ein.

Strategien | Kooperationen

In Deutschland fiel im Jahr 2016 rund 1,8 Millionen Tonnen kommunaler Klärschlamm an. Davon wurden 35 % der Mitverbrennung und 26 % der Monoverbrennung zuge- führt. Landwirtschaftlich wurden noch 24 % verwertet und im Landschaftsbau wurden 10 % eingebracht. Derzeit stehen in Deutschland bei der Mono- und Mitverbrennung Kapazitäten für rund 1 bis 1,2 Millionen t Trockenmasse (TM)/a zur Verfügung, was bei einem Klärschlammanfall von rund 1,8 Millonen t TM/a nur etwa 60 % ausmacht.

Der Anteil der bestehenden Monoverbrennungskapazität fällt sogar noch geringer aus, weshalb dringend weitere Monoverbrennungsanlagen geschaffen werden müssen. Ver- schiedene Szenarien zur Ermittlung der potenziellen Bedarfe bei der Monoverbrennung ergaben Deckungslücken bis hin zu 400.000 t TM/a. [6]

Um die Aufgabenträger bei der Entscheidungsfindung für neue Klärschlammentsor- gungskonzept zu unterstützen, bietet die DWA als führender Dachverband im Wasser- und Abwassersektor vielfältige Aktivitäten und Hilfen an. Das fundierte Regelwerk liefert Werkzeuge für die technische Auslegung und den Betrieb der zukünftigen Technologien. Mit Bildungsveranstaltungen wie den Klärschlammtagen haben sich Wissens- und Kommunikationsplattformen etabliert. Darüber hinaus wurden regionale Klärschlammnetzwerke aufgebaut, die dem Ziel nachgehen, eine gemeinschaftliche Entwicklung von nachhaltigen Lösungen für die Region/en zu fördern und einen inten- sivierten Wissensaustausch zu Fragen der Klärschlammbehandlung und -verwertung sowie der Phosphorrückgewinnung zu ermöglichen. Diese Aktivitäten und Positionen der DWA im Hinblick auf die zukünftige Klärschlammverwertung sollen im Folgenden näher vorgestellt werden.

1. Das DWA-Netzwerk – Unterstützung für die Klärschlammverwertung

1.1. Kompetenzen der DWA

Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) ist eine politisch und wirtschaftlich unabhängige Organisation, die sich für eine nachhal- tige Wasserwirtschaft einsetzt und eine Schnittstelle zwischen Praxis, Forschung und Politik darstellt. Die Kernkompetenzen der DWA können wie folgt zusammengefasst werden [2]:

• Regelwerk:

Das Regelwerk bildet einen einheitlichen technischen Standard für die Sicherheit und Orientierung bei der Planung, dem Bau, dem Betrieb und dem Unterhalt von wasser- und abfallwirtschaftlichen Anlagen.

• Bildung:

Die DWA bietet Aus-, Fort- und Weiterbildungen nach der Devise aus der Praxis für die Praxis an und stellt Wissen in allen Ebenen zur Verfügung.

Strategien | Kooperationen

• Forschung:

Forschungsthemen und -ergebnisse werden von der DWA gebündelt und der Transfer aus und in die Praxis sichergestellt. Darüber hinaus werden zukünftige Forschungsfragen aus Wissenschaft und Praxis generiert und im Rahmen des Water Innovation Circle (WIC) gemeinsam mit dem DVGW an das Bundesforschungs- ministerium getragen.

• Information:

Das Informationsangebot der DWA beinhaltet neben dem Regelwerk ein großes Spektrum an Publikationen. Darüber hinaus werden aktuelle Themen und Arbeits- ergebnisse auch in Bildungsveranstaltungen und Politikberatungen aufgegriffen.

• Netzwerk:

Das DWA-Netzwerk bietet Fachleuten eine Gesprächsplattform und fördert wei- tergehende Vernetzungen. Gremien, Erfahrungsaustausche und Tagungen bieten Raum für Kontakte und Austausch.

• Internationales:

Auch auf internationaler Ebene engagiert sich die DWA, bspw. bei der IWA (Inter- national Water Association) oder auch im europäischen Normenausschuss CEN.

Die DWA zählt etwa 14.200 Mitglieder und beschäftigt 140 Angestellte. Zudem arbei- ten freiwillig rund 2.200 Experten in über 300 Fachausschüssen und Arbeitsgruppen mit, deren Hauptaufgabe in der Erarbeitung und Aktualisierung des DWA-Regelwerks liegt. Bundesweit sind unter dem Dach der DWA sieben Landesverbände eingerichtet.

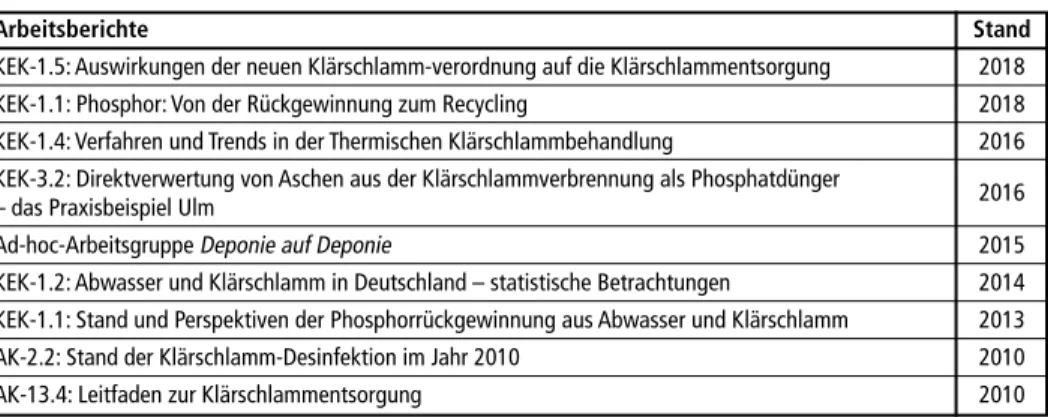

1.2. DWA-Regelwerke und Arbeitsberichte

Mit dem DWA-Regelwerk werden die Vorgaben des Gesetzgebers in die wasserwirt- schaftliche Praxis umgesetzt. Im Bereich der Klärschlammbehandlung umfasst das Regelwerk derzeit die folgenden Merkblätter:

Tabelle 1: DWA-Merkblätter mit Bezug zur Klärschlammbehandlung

Regelwerke Stand DWA-M 386: Thermische Behandlung von Klärschlämmen – Monoverbrennung 2011 DWA-M 387: Thermische Behandlung von Klärschlämmen – Mitverbrennung in Kraftwerken 2012

DWA-M 302: Klärschlammdesintegration 2016

DWA-M 349 - Entwurf: Biologische Stickstoffelimination von Schlammwässern

der anaeroben Schlammstabilisierung 2017

DWA-M 350: Aufbereitung von synthetischen polymeren Flockungsmitteln

zur Klärschlamm-konditionierung 2014

DWA-M 368: Biologische Stabilisierung von Klärschlamm 2014

DWA-M 381: Eindickung von Klärschlamm 2007

DWA-M 366: Maschinelle Schlammentwässerung 2013

DWA-M 383 - Entwurf: Kennwerte der Klärschlammentwässerung 2018

ATV-DVWK-M 379: Klärschlammtrocknung 2004

Strategien | Kooperationen

Vor dem Hintergrund gravierender Änderungen in der künftigen Klärschlammverwer- tung ist zudem das Merkblatt DWA-M 384 Bodenbezogene Verwertung von Klärschläm- men in Planung, welches gemäß der gesetzlichen Vorgaben Qualitätsanforderungen der zu verwertenden Schlämme und Ausbringungsmethoden definieren wird. Weiterhin sollen mit dem Merkblatt technische Hinweise zur Umsetzung einer ordnungsgemäßen Klärschlammverwertung […] und Möglichkeiten eines sinnvollen Klärschlammmanage- ments aufgezeigt werden [1].

Darüber hinaus wurde die Arbeitsgruppe KEK-1.5 Übergreifende Fragestellungen der Klärschlammbehandlung und -entsorgung auf Kläranlagen kleiner und mittlerer Größe ins Leben gerufen. Mit ihrem Arbeitsbericht sollen Empfehlungen für Betreiber ent- sprechender Kläranlagen ausgesprochen werden, sowohl hinsichtlich der Erstellung von Entsorgungskonzepten unter den jeweiligen Randbedingungen als auch in Bezug auf neueste Technologien zur Schlammbehandlung.

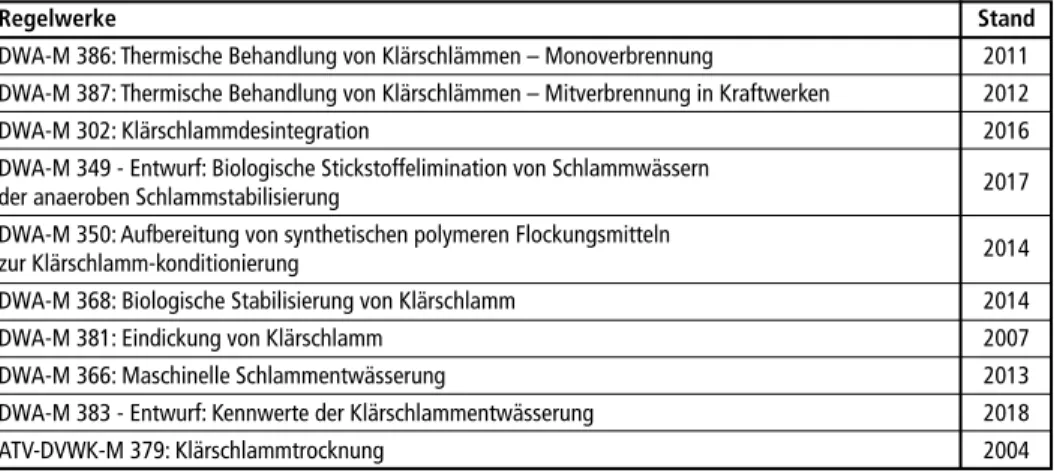

Erst kürzlich ist ein erster Teil dieses Arbeitsberichts veröffentlicht worden, in dem die Auswirkungen der neuen Klärschlammverordnung auf die bodenbezogene Verwertung und die thermische Behandlung dargestellt werden. Die vorgeschriebenen Grenzwerte für die bodenbezogene Verwertung sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Parameter Grenzwert Einheit Rechtsverordnung

AOX 400 mg/kg TM AbfKlärV 2017

Benzo[a]pyren 1 mg/kg TM AbfKlärV 2017

Polychlorierte Biphenyle (PCB) 0,1 mg/kg TM je Kongener* AbfKlärV 2017

Zink 4.000 mg/kg TM AbfKlärV 2017

Arsen 40 mg/kg TM DüMV

Blei 150 mg/kg TM DüMV

Cadmium 1,5 mg/kg TM DüMV

Chrom (VI) 2 mg/kg TM DüMV

Nickel 80 mg/kg TM DüMV

Quecksilber 1,0 mg/kg TM DüMV

Thallium 1,0 mg/kg TM DüMV

Kupfer 900 mg/kg TM DüMV

Perfluorierte Tenside

(Summe aus PFOA und PFOS) 0,1 mg/kg TM DüMV

Summe der Dioxine und dl-PCB 30 ng WHO-TEQ 2005 DüMV

* Kongenere = unterschiedliche chemische Verbindungen mit dem gleichen Stamm (der gleichen Grundstruktur)

Zukünftig wird die Arbeitsgruppe KEK-1.5 weitere Teilberichte veröffentlichen, die sich auf die folgenden Punkte beziehen [4]:

• Randbedingungen für die Entwicklung geänderter oder vollständig neuer Entsor- gungskonzepte,

Tabelle 2: Grenzwerte nach AbfKlärV 2017 und Düngemittelverordnung für bodenbezogene Verwertung [4]

Strategien | Kooperationen

• technische Aspekte der Klärschlammbehandlung bei der Wahl eines Entsorgungs- wegs,

• Transportlogistik und

• rechtliche Rahmenbedingungen der interkommunalen Zusammenarbeit und Kooperation mit Dritten.

Der erwähnte erste Teilbericht sowie eine Auswahl weiterer Arbeitsberichte zum Thema Klärschlammbehandlung und -entsorgung sind in Tabelle 3 aufgelistet:

Tabelle 3: DWA-Arbeitsberichte bezüglich Klärschlammbehandlung und -entsorgung Arbeitsberichte Stand KEK-1.5: Auswirkungen der neuen Klärschlamm-verordnung auf die Klärschlammentsorgung 2018

KEK-1.1: Phosphor: Von der Rückgewinnung zum Recycling 2018

KEK-1.4: Verfahren und Trends in der Thermischen Klärschlammbehandlung 2016 KEK-3.2: Direktverwertung von Aschen aus der Klärschlammverbrennung als Phosphatdünger

– das Praxisbeispiel Ulm 2016

Ad-hoc-Arbeitsgruppe Deponie auf Deponie 2015 KEK-1.2: Abwasser und Klärschlamm in Deutschland – statistische Betrachtungen 2014 KEK-1.1: Stand und Perspektiven der Phosphorrückgewinnung aus Abwasser und Klärschlamm 2013

AK-2.2: Stand der Klärschlamm-Desinfektion im Jahr 2010 2010

AK-13.4: Leitfaden zur Klärschlammentsorgung 2010

1.3. DWA-Positionen zur Klärschlammentsorgung/-verwertung

Neben der Regelwerkserarbeitung und zahlreichen Angeboten im Bildungs- und Netzwerkbereich, bezieht die DWA auch auf politischer Ebene Stellung zu aktuellen Umweltthemen. Der Prozess für die Novellierung der Klärschlammverordnung, der Düngemittel- und Düngeverordnung wurde über die Jahre intensiv begleitet und es wurden fachliche Statements in Richtung der Ministerien und verordnungsgebenden Gremien abgeben. Hierzu zählen folgende Positionen vor allem aus dem DWA-Posi- tionspapier (Stand 2015) [3]:

• Potenziale des Klärschlamms – insbesondere Phosphor aber auch seine energeti- schen Potenziale – in umfangreicheren Maße nutzen,

• stoffliche Verwertung (landwirtschaftlich oder landschaftsbaulich) qualitativ hoch- wertiger Schlämme fortführen,

• Recht- und Planungssicherheit herstellen, Entsorgungssicherheit wahren, Kapazi- tätslücken schließen (zeit- und kostenintensiv), (Entsorgungsengpässe und damit auch drastische Steigerung der Entsorgungskosten vermeiden)

• Entwicklung von Verfahren zur Phosphorrückgewinnung fördern, Die Kapazitäten zur Verbrennung von Klärschlämmen wurden in der Vergangen- heit deutlich ausgebaut. Die Verbände begrüßen daher die Bemühungen, um

Strategien | Kooperationen

technische Verfahren zur Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlammasche, Klärschlamm oder Abwasser zu entwickeln, welche zurzeit noch nicht wirtschaft- lich nutzbar sind. Ziel der Rückgewinnung muss ein tatsächlich nutzbares Produkt (z.B. Düngemittel) sein, um den Phosphor künftig auch dann wiederverwenden zu können, wenn der Klärschlamm thermisch behandelt wird.

– Mitverbrennung für phosphorarme Schlämme

– Monoverbrennung unter technischen und wirtschaftlichen Aspekten ausbauen – Einsatz synthetischer Polymere – Anforderungen neu definieren (ist inzwischen

erfolgt)

• Voraussetzungen für ein ressourcenschonendes Phosphorrecycling bei der Abwasser- entsorgung schaffen (eine verstärkte Förderung entsprechender Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ist dazu nötig),

• Möglichkeiten schaffen um Klärschlammaschen mit ausreichendem Phosphor- gehalt unbefristet rückholbar auf Deponien ablagern zu können und

• Aufbereitung und Vermarktung von Phosphat zu Düngezwecken ist jedoch nicht Aufgabe der Abwasserbetriebe.

2. Klärschlammnetzwerke der DWA 2.1. Ziele der Netzwerke

Um Aufgabenträger bei den bevorstehenden Anpassungen zu unterstützen, haben sich in den letzten Jahren in einigen Landesverbänden der DWA Klärschlammnetzwerke gegründet. Ziel dieser Klärschlammnetzwerke ist es, eine Plattform zu schaffen, um mit den Kläranlagenbetreibern gemeinsame Lösungswege zu finden. Regional integrierte, technisch-wirtschaftliche und nachhaltige Klärschlammverwertungs- und Organisa- tionskonzepte sind so etabliert und weiterentwickelt worden. Mit der Unterstützung eines fachkundigen Netzwerkes lässt sich gerade für kleinere Abwasserentsorger der hohe Handlungsdruck um das Finden zukunftsfähiger und differenzierter Lösungen und um das Tätigen notwendiger Investitionen besser bewältigen.

Da bisher die landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlammes überwiegend in Norddeutschland erfolgte, soll hier hauptsächlich auf die folgenden Netzwerke ein- gegangen werden:

1. Klärschlammnetzwerk Nord-Ost,

2. Norddeutsches Netzwerk für Klärschlamm und 3. Klärschlammkooperation Rheinland-Pfalz.

Aber auch in Bayern und Baden-Württemberg gibt es aktuelle Initiativen zu gemein- schaftlichen Lösungsfindungen für die Klärschlammverwertung.

Strategien | Kooperationen

2.2. Klärschlammnetzwerk Nord-Ost

Der DWA-Landesverband Nord-Ost, der die vier Bundesländer Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt umfasst, hat im Januar 2015 das Klärschlammnetzwerk Nord-Ost gegründet. Momentan sind 66 Aufgabenträger mit knapp 200 Kläranlagen im Netzwerk registriert, die mit rund 160.000 t TM-Anfall etwa 74 % der in der Region anfallenden Klärschlammmenge repräsentieren [9]. Die hohe Teilnehmerquote ist ein Indiz für die Stärke und Bedeutung des Netzwerkes sowie für das hohe Interesse, eine Lösung für die zukünftige Klärschlammverwertung zu finden.

Der DWA-Landesverband Nord-Ost fungiert als Koordinator der Regionalgruppen und führt die jährlich stattfindenden Netzwerktage durch. Letzterer wird das nächste Mal am 23.01.2019 in Berlin stattfinden. Zudem stellt der DWA-Landesverband den Quertransfer der Informationen und Erfahrungen sicher, um das Voneinander-Lernen zu unterstützen und Doppelarbeit zu vermeiden.

Die Arbeit des Netzwerkes ist in 3 Phasen unterteilt. Innerhalb der ersten Phase wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt, durch die verschiedene Landkarten mit Basis- informationen, Schwachstellen und Defizite sowie Chancen und Potenziale ausgear- beitet werden konnten. Darüber hinaus wurde ein detaillierter Kennzahlenvergleich zur Klärschlammbehandlung und -verwertung in der Region Nord-Ost aufgestellt.

Bild 2 zeigt die Ergebnisse zum Phosphorgehalt in den Klärschlämmen (n = 123), der im Mittel 2,9 % (29 g P/kg TM) betrug. Insgesamt lagen 78 % der Schlämme über dem AbfKlärV-Grenzwert für die Phosphorrückgewinnung.

Summenhäufigkeit,

%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Phosphor Pges , %

0 1 2 3 4 5 6 7

Grenzwert der neuen AbfKlärV 20g P/kg TM (2%)

Bild 2: Verteilung des Phosphorgehalts in Klärschlämmen (n=123) [5]

Die aktuell laufende zweite Arbeitsphase bildet die Kernaufgabe des Netzwerkes.

Hierbei werden innerhalb einzelner Regionalgruppen und unter Einbindung externer Experten individuelle, technisch-wirtschaftliche und auf den jeweiligen regionalen

Strategien | Kooperationen

Bedarf angepasste Verwertungs- und Organisationskonzepte entwickelt. Verschiedene Verfahren zur P-Rückgewinnung und zur thermischen Behandlung, wie Trocknung, Verbrennung, Pyrolyse, HTC, etc. werden diskutiert und entsprechend der regionalen Randbedingungen bewertet. In der darauffolgenden dritten Arbeitsphase sollen die erarbeiteten Konzepte umgesetzt und realisiert werden.

Die größten Probleme der im Netzwerk mitwirkenden Kläranlagenbetreiber zeigen sich momentan in erheblichen Steigerungen der Entsorgungskosten, in dem Auslaufen und der Kündigung von Entsorgungsverträgen sowie in fehlenden Lager- und Verbren- nungskapazitäten. Eine Umfrage zur Entsorgungssicherheit in der Regionalgruppe Berlin/Brandenburg, bei der etwa die Hälfte der Klärschlammgesamtmenge erfasst wurde, ergab, dass die Entsorgung von etwa 7.000 t TM ab spätestens 2019 nicht mehr gewährleistet ist [9].

2.3. Norddeutsches Netzwerk für Klärschlamm

Seit Beginn des Jahres 2016 bietet der DWA-Landesverband Nord in Niedersachsen die Teilnahme am Projekt Norddeutsches Netzwerk für Klärschlamm an, seit Herbst 2017 auch in Schleswig-Holstein. Niedersachsen ist mit etwa 70 %, Schleswig-Holstein mit etwa 60 % seiner Einwohnerwerte im Netzwerk vertreten. Weiterhin sind die Kläranlagen aus den Ballungsräumen Hamburg und Bremen erfasst. Der Vielzahl an Teilnehmern zufolge kommt dem Klärschlammnetzwerk auch in diesem Landesver- band eine große Bedeutung zu. Die beiden Flächenbundesländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind verglichen mit dem Bundesdurchschnitt deutlich stärker von einer landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung geprägt und somit besteht auch hier das wachsende Problem um die Entsorgungssicherheit für Klärschlämme.

Das Netzwerk ist in acht Regionalgruppen unterteilt und arbeitet darüber hinaus in vier überregionalen Arbeitsgruppen, die sich mit fachlichen Themen auseinandersetzen. Zur zielgerichteten Planung des Handlungsbedarfs wurde zunächst eine Datenerhebung bei den niedersächsischen Netzwerkteilnehmern durchgeführt. Es zeigte sich, dass über 90 % der Umfrageteilnehmer ausschließlich oder in kombinierter Art und Weise ihren Klärschlamm landwirtschaftlich verwerten. Nur 6 % nutzen Entsorgungswege unabhän- gig von der Landwirtschaft. Insofern haben die Abwasserentsorger, ähnlich wie jene im Landesverband Nord-Ost, mit erheblichen Problemen wie steigenden Entsorgungs- und Zusatzkosten für Zwischenlagerung und umfangreichere Bodenuntersuchungen zu kämpfen. Entsorgungsverträge werden von vielen Entsorgungsdienstleistern gekündigt oder sie laufen zeitnah aus. Die Lagerkapazitäten erwiesen sich in weiten Teilen als nicht ausreichend. Aufgrund der stark eingeschränkten Herbstdüngung 2017 sind Lager be- reits jetzt oder in naher Zukunft gefüllt. Ebenso sind die Kapazitäten in der thermischen Behandlung ausgelastet. Über ein Klärschlammkonzept, das eine Planungssicherheit von mindestens drei Jahren einschließt, verfügen nur sehr wenige der mitwirkenden Kläranlagen. So ist die Entsorgungssicherheit von mehr als 250.000 t Klärschlamm in Niedersachsen ab dem Jahr 2019 nicht mehr sichergestellt.

Erste Lösungsideen in den Regionalgruppen zielen u.a. darauf ab, Wege zur Weiter- führung der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung zu suchen. Hierfür soll ein sogenannter Klärschlammkoordinator eingesetzt werden, dem zugedacht ist, zwischen

Strategien | Kooperationen

Klärschlammerzeugern und Landwirten zu vermitteln und sich um die Flächenakquise zu kümmern. Des Weiteren gab es Zusammenschlüsse mehrerer Kläranlagen, um eine mobile Klärschlammentwässerungsanlage in Form einer angemieteten Zentrifuge zu erproben. Langfristige Maßnahmen werden aber hauptsächlich in der Kapazitätserwei- terung thermischer Entsorgungswege gesehen. Der Bau mehrerer Monoverbrennungs- anlagen ist in Planung, jedoch werden die erforderlichen Verbrennungskapazitäten erst in fünf bis sieben Jahren zur Verfügung stehen. Insofern sind kurzfristige Maßnahmen wie das Schaffen von Zwischenlagerkapazitäten dringend erforderlich [7, 11].

In Hinblick auf die P-Rückgewinnung liegen die P-Gehalte in den norddeutschen Bundes- ländern – vor allem bedingt durch den hohen Anteil der biologischen P-Elimination auf den Kläranlagen – im Mittel auf einem vergleichsweisen hohen Niveau. Die P-Rückge- winnung aus dem Abwasser bzw. aus dem Schlamm direkt auf der Kläranlage wird nach derzeitigem Stand nur eine untergeordnete Rolle spielen, da die Anforderungen aus der AbfKlärV in vielen Fällen nicht stabil eingehalten werden können. Der Trend geht daher zur P-Rückgewinnung aus Aschen von Monoverbrennungsanlagen. Das Erstellen von P-Recycling-Konzepten wird damit in den nächsten Jahren eine große Rolle im Netzwerk einnehmen [8].

2.4. Klärschlammkooperation Rheinland-Pfalz

Im DWA-Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland wurde vor einigen Jahren das Projekt Regionale Klärschlammstrategie für Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen. Die drei Kernaufgaben des Kooperationsprojekts bestehen aus:

• einer landesweiten Bestandsaufnahme,

• der Etablierung regionaler Klärschlammforen und der

• Schaffung einer landesweiten Plattform Klärschlammstrategie.

Die Bestandsaufnahme mit dem Ziel einen landeseinheitlichen Datenbestand zu schaffen wurde bereits 2015 abgeschlossen. Ebenso konnten die regionalen Klär- schlammforen bereits etabliert werden. Ziel dieser regionalen Fachforen soll es sein, das Bilden von einzelnen regionalen Initiativen zu fördern und alle Beteiligte auf einen einheitlichen Informationsstand zu bringen. Derzeit wird an der landesweiten Plattform Klärschlammstrategie gearbeitet, die den einzelnen Initiativen als begleitende Koordi- nationsstruktur dienen soll. Hierbei werden u.a. Unterstützungs- und Beratungsan- gebote bei der Umsetzung konkreter Projekte in technischer, organisatorischer als auch finanzieller Hinsicht angeboten und dabei versucht auch dezentrale Lösungsansätze zu finden. Letztendlich soll die Plattform als Grundlage für ein landesweites Netzwerk dienen, in denen Projekt- und Kooperationspartner als auch Hochschulen, Anlagen- hersteller und weitere Beteiligte vertreten sind und über Projektlaufzeiten hinaus im Austausch bleiben. Der DWA-Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland bildet bei diesem Kooperationsprojekt einen Teil der Projektleitung [5].

Das Klärschlammnetzwerk in Hessen ist erst im Aufbau begriffen, allerdings haben schon einige regionale Treffen, Tagungen und Veranstaltungen stattgefunden. Viele Hinweise zum Kooperationsprojekt in Rheinland-Pfalz finden Sie auf der Projektweb- site: www.klaerschlammkooperation-rlp.de.

Strategien | Kooperationen

3. Bildung und Kommunikation zum Thema Klärschlamm

Wie bereits oben erwähnt ist Bildung und Informationsaustausch eine Kernkompetenz der DWA. Aus diesem Grund werden neben den Netzwerken auch eine Vielzahl von öffentlichen Seminaren, Tagungen und sonstigen Informationsveranstaltungen von der DWA organisiert und koordiniert. Eine Auswahl dessen ist hier zusammengestellt.

3.1. DWA-Klärschlammtage

Die DWA-Klärschlammtage finden alle zwei Jahre statt und bringen Fachpublikum der Klärschlammbranche aus Deutschland und dem benachbarten Ausland zusammen.

Es finden Fachvorträge zu aktuellen politischen, rechtlichen und technischen Themen statt und es wird hier ein Forum für Diskussion und Erfahrungsaustausch geboten.

Die nächsten DWA-Klärschlammtage finden vom 21.-23.05.2019 in Würzburg statt.

Während der letzten Klärschlammtage 2017 wurden u.a. folgende Themen behandelt:

• rechtliche Rahmenbedingungen

(z.B. bei der Zwischenlagerung, der Co-Vergärung oder beim Einsatz von Polyme- ren),

• Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm und Klärschlammaschen

(z.B. aktueller Stand der Forschungs- und Pilotprojekte, Düngewirkung verschie- dener Recycling-P Produkte),

• Verfahrenstechnik

(z.B. thermische Hydrolyse, Stabilisierung und Entwässerung von Klärschlämmen, Einbindung der Schlammbehandlung in das Gesamtkonzept der Kläranlage),

• thermische Behandlung

(z.B. Bedarf an zusätzlichen Klärschlammverbrennungsanlagen, innovative Ver- fahren der thermischen Behandlung, thermische und solare Klärschlammtrock- nung) und

• Ressourcenpotenziale von Abfällen aus der Abwasserbehandlung

(z.B. Entsorgungskonzepte für kleine und mittlere Kläranlagen bei veränderten Rahmenbedingungen, Strategien zur Zwischenlagerung von Klärschlämmen).

3.2. DWA-Tagung Perspektiven der Klärschlammverwertung

Der DWA-Landesverband Nord hat Anfang September eine Tagung zum Thema Perspektiven der Klärschlammverwertung in Bremen abgehalten. Hier wurden die gesetzlichen Positionen und Regelungen vorgestellt und diskutiert, es wurde der Sachstand des Netzwerkes Nord vorgestellt, wirtschaftliche Fragen, Logistik und Ent- sorgungskapazitäten erörtert, über Möglichkeiten der interkommunalen Kooperation berichtet, sowie verfahrenstechnische Möglichkeiten zur Stabilisierung, Entwässerung und Trocknung vorgestellt.

Strategien | Kooperationen

Weiterhin wird am 21.11.2018 in Neumünster eine vom DWA-Landesverband Nord organisierte Informationsveranstaltung zum Thema Klärschlamm – Phosphorrecycling stattfinden. Hierbei werden u.a. rechtliche Rahmenbedingungen und technische Ver- fahren des P-Recyclings vorgestellt sowie Anforderungen eines Düngemittelherstellers an recycelten Phosphor besprochen.

Am 29.11.2018 findet zudem in Soltau eine Informationsveranstaltung zum Thema Klärschlammfaulung statt, bei der Themen hinsichtlich der Optimierung des Faulpro- zesses behandelt werden.

3.3. Klärschlammforum der DWA Nord-Ost

Am 06.11.2019 wird in Magdeburg das Klärschlammforum des DWA-Landesverbandes Nord-Ost stattfinden. Hierbei kommen Themen wie Potenziale und Probleme bei den Verfahrensweisen der Klärschlammvererdung und -trocknung zur Sprache. Weiterhin werden Aspekte der Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz von Klär- schlammbehandlungsverfahren vor dem Hintergrund der thermischen Klärschlam- mentsorgung präsentiert und diskutiert.

3.4. Forum Phosphor-Rückgewinnung

Mit dem Forum Phosphor-Rückgewinnung der drei DWA-Landesverbände Nord, Nord-Ost und Nordrhein-Westfalen wurde eine neue Veranstaltungsreihe für den

Bild 3: Programmauszug des Forum Phosphor-Rückgewinnung am 28.02.2018 in Osnabrück

Strategien | Kooperationen

nördlichen Teil Deutschlands initiiert. Das Forum soll die kontinuierliche Umsetzung der neuen Gesetzesvorgaben begleiten und Hilfestellungen bei den juristischen, tech- nischen, organisatorischen und finanziellen Fragen zur Erarbeitung von Phosphor- strategien geben. Das letzte Forum Phosphor-Rückgewinnung fand am 28.02.2018 in Osnabrück statt. Bild 4 gibt einen Einblick in das Programm.

Auch in Baden-Württemberg fand in diesem Jahr am 24.-25.10.2018 ein Kongress Phosphor – ein kritischer Rohstoff mit Zukunft statt.

4. Zusammenfassung

Um für die zukünftigen Herausforderungen der Klärschlammbehandlung und -verwer- tung technisch, organisatorisch, rechtlich und wirtschaftlich zukunftssicher aufgestellt zu sein, bietet die DWA den Aufgabenträgern und den Fachexperten umfangreiche Leis- tungen (Regelwerk, Netzwerke, Bildungsveranstaltungen etc.) an und liefert somit um- fassende Unterstützung für eine zukünftige Klärschlammverwertung und Ressourcen- schonung.

5. Literatur

[1] DWA: Bodenbezogene Verwertung von Klärschlämmen. In: https://de.dwa.de/de/regelwerk- sankuendigungen-volltext/bodenbezogene-verwertung-von-kl%C3%A4rschl%C3%A4mmen.

html (zuletzt abgerufen: 26.09.2018). Hennef, 2018

[2] DWA: Kernkompetenzen, DWA – wer wir sind. In: http://detest.dwa.de/home.html (zuletzt abgerufen: 26.09.2018). Hennef, 2018

[3] DWA: Positionen zur Klärschlammentsorgung. In: DWA-Positionen. Hennef: 2015.

[4] DWA-Arbeitsgruppe KEK-1.5: Auswirkungen der neuen Klärschlammverordnung auf die Klär- schlammentsorgung – Erster Arbeitsbericht. In: GFA (Hrsg.): Korrespondenz Abwasser, Abfall – Nr. 8/2018. Hennef: GFA, 2018, S. 703 ff.

[5] Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz e. V.; DWA: Regionale Klärschlammstrategien für Rheinland-Pfalz. In: http://www.klaerschlammkooperation-rlp.de/klaerschlammkoopera- tion_rlp/ (zuletzt abgerufen: 26.09.2018). Mainz, 2018

[6] Heidecke, P.; Six, J.; Lehrmann, F.: Stand der Klärschlammtrocknung und Klär-schlammver- brennung in Deutschland. In: GFA (Hrsg.): Korrespondenz Abwasser, Abfall - Nr. 8/2018 (65).

Hennef: GFA, 2018, S. 694 ff.

[7] Hilmer, R.: Aktueller Sachstand Netzwerk Klärschlamm. In: DWA-Landesverband Nord, han- seWasser Bremen GmbH (Veranstalter): Infoveranstaltung Perspektiven der Klärschlammver- wertung. Bremen, 04.09.2018

[8] Hilmer, R.; Schüler, R.: Norddeutsche Netzwerke Klärschlamm – Erfahrungen aus der Netz- werkarbeit. Drübeck, 05.06.2018

[9] Schüler, R. (DWA-LV Nord-Ost): Neues aus dem Klärschlammnetzwerk Nord-Ost. In: Univer- sität Rostock, Deutsche Phosphor-Plattform DPP e.V. (Veranstalter): Phosphor-Dialog. Rostock, 21.08.2018

[10] Statistisches Bundesamt und DWA-Arbeitsgruppe KEK-1.2 Statistik: Abwasser und Klär- schlamm in Deutschland – statistische Betrachtungen. In: GFA (Hrsg.): Korrespondenz Ab- wasser, Abfall - Nr. 1/2015 (62). Hennef: GFA, 2015, S. 46 ff.

[11] von der Heide, S.; Hilmer, R.: Das Norddeutsche Netzwerk Klärschlamm – Erfahrungen aus zwei Jahren Projektarbeit. In: GFA (Hrsg.): Korrespondenz Abwasser, Abfall - Nr. 6/2018. Hennef:

GFA, 2018, S. 531 ff.

Strategien | Kooperationen

Ansprechpartner

Professor Dr.-Ing. Matthias Barjenbruch Technische Universität Berlin

Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft Gustav-Meyer-Allee 25

13355 Berlin, Deutschland +49 30 314-72247

matthias.barjenbruch@tu-berlin.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar

Olaf Holm, Elisabeth Thomé-Kozmiensky, Peter Quicker, Stefan Kopp-Assenmacher (Hrsg.):

Verwertung von Klärschlamm

ISBN 978-3-944310-43-5 Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH

Copyright: Elisabeth Thomé-Kozmiensky, M.Sc., Dr.-Ing. Olaf Holm Alle Rechte vorbehalten

Verlag: Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH • Neuruppin 2018 Redaktion und Lektorat: Dr.-Ing. Olaf Holm, Elisabeth Thomé-Kozmiensky, M.Sc.

Erfassung und Layout: Janin Burbott-Seidel, Ginette Teske, Roland Richter, Sarah Pietsch, Cordula Müller, Gabi Spiegel

Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig.

Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmun- gen des Urheberrechtsgesetzes.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien, z.B. DIN, VDI, VDE, VGB Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann der Verlag keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

![Tabelle 2: Grenzwerte nach AbfKlärV 2017 und Düngemittelverordnung für bodenbezogene Verwertung [4]](https://thumb-eu.123doks.com/thumbv2/1library_info/4626974.1606205/6.659.67.602.499.796/tabelle-grenzwerte-abfklärv-düngemittelverordnung-bodenbezogene-verwertung.webp)