und Gebärdensprache -

Versuch einer mediumübergreifenden Fundierung

n.

Beatrice Primus

Abstract

The following paper examines modality independent and modality specific proper- ties of the syllable in a comparative study of written language, oral language and sign Janguage. It is argued that the main modality independent property is an alternation structure with specific syllable defining characteristics. The differences between the three different modalities are captured by examining the specific properties of the Ünguistic substance: phonetic sound, gestural sign, written letter. The graphemic syllable is the main concern in the present paper, since it is a concept which has been rnost often called into doubt. Some linguists have argued that the graphemic syllable is an epiphenomenon of the sound syllable. Evidence from past research äs well äs j svidence to be presented in the current paper suggest an alternative model of the jnteraction between the three modalities. Instead of deriving one modality specific System from another, an underlying more abstract, modality independent structure is posited. The sound System, the sign System, and the graphemic System are treated äs Interface phenomena which result from the interaction between the underlying modality independent System and the articulatory-auditive, the gestural-visual and the writing-visual System respectively.

1. Einleitung

Der Untersuchungsgegenstand dieses Aufsatzes* ist eine Strukturebene zwi- schen der Ebene der linear nicht weiter zerlegbaren Einheiten, den Segmenten, und der Ebene der lexikalischen Einheiten oder Wörter. Diese suprasegmentale Struktureinheit ist die Silbe. Der Silbenbegriff wurde für die Phonologie der Lautsprachen entwickelt und am eingehendsten erforscht. Er spielt aber auch in neueren Ansätzen zur Schrift- und Gebärdensprache eine zentrale Rolle. Die wichtigste Motivation für suprasegmentale Repräsentationen sind die Regeln

* Ich danke Ursula Bredel, Daniela Happ, Antonia Hohenberger, Moritz Neugebauer, drei anonymen Gutachtern der „Zeitschrift für Sprachwissenschaft" und besonders Heien Leuninger für wertvolle Hinweise und kritische Kommentare.

Zeitschrift für Sprachwissenschaft 22.1 (2003), 3-55

© Vandenhocck & Ruprecht, 2003 ISSN 0721-9067

der jeweiligen Sprachmodalitäten: Laut-, Schrift- oder Gebärdensprache. So bilden die Silbe und ihre Konstituenten die Domäne für die Anwendung phonologischer, graphematischer und gebärdensprachlicher Regeln bzw. Dis- tributionsbeschränkungen. Das gilt sowohl für suprasegmentale Erscheinungen (z. B. Akzentzuweisung oder Worttrennung nach Silben) als auch für segment- bezogene Phänomene (z. B. die lautsprachliche Auslautverhärtung, die graphe- matische Distribution von Dehnungszeichen, die gebärdensprachliche Distribu- tion von sekundären Bewegungen). Während der laut- und gebärdensprachliche Silbenbegriff inzwischen als etabliert gelten, wird der Schreibsilbe auch weiter- hin mit Skepsis begegnet (vgl. Ossner 1996,2001). Der vorliegende Beitrag wird sich zentral mit dem graphematischen Silbenbegriff auseinander setzen und Gemeinsamkeiten wie Unterschiede zum laut- und gebärdensprachlichen Begriff herausarbeiten.

Es gibt mindestens zwei Gründe für die Skepsis gegenüber dem Schreibsilben- begriff: einen systematischen und einen empirischen. Der systematische Grund ergibt sich aus der phonologisch-derivationellen Perspektive, der zufolge der Schrift ein abgeleiteter Status zukommt (Ableitbarkeitshypothese). Dieser Annahme entsprechend werden graphematische Repräsentationen aus phono- logischen abgeleitet. Dasselbe gilt für Einheiten wie Graphem oder Schreibsilbe.

Wie Eisenberg (1985) zutreffend feststellt, benötigen diese Ansätze gar keine schriftsprachspezifischen Begriffe. In diesem Forschungsparadigma ist bspw.

ein Graphem eine schriftsprachliche Variante eines Phonems und somit selbst nicht distinktiv. Wenn es genuin graphematische Regularitäten gibt, dann haben sie einen peripheren Status.

Der zweite Grund für die skeptische Behandlung der Schreibsilbe ist empirisch-methodischer Natur und betrifft die Schwierigkeiten, ein schreibmo- torisches oder graphisch-visuelles Korrelat des Silbenbegriffs und des silben- strukturell relevanten Sonoritätsbegriffs zu finden. Während sich der Graphem- begriff relativ unproblematisch graphematisch autonom definieren und durch seine graphische Substanz autonom motivieren lässt (vgl. Eisenberg 1985, Äugst 1985, Günther 1988 u. v. m.), bietet der graphematische Silbenbegriff größere Schwierigkeiten. Im Gegensatz zur lautsprachlichen Silbe, deren phonetische Substanz inzwischen gut untersucht und abgesichert ist, fehlt nach Ansicht vieler Wissenschaftler der graphematischen Silbe eine solche natürliche substanzielle Motivation (vgl. Butt/Eisenberg 1990). Daraus wird oft der voreilige Schluss gezogen, dass die Schriftsilbe ein fragwürdiger Begriff sei.

Eine andere der Ableitbarkeitshypothese konträre Sicht wurde etwas irrefüh- rend als autonomistisch oder zutreffender als Korrespondenzhypothese bezeich- net. Dieser zweiten Forschungstradition ist der vorliegende Beitrag verpflichtet.

Wenn man eine Korrespondenztheorie der Graphematik verfolgt, müssen zentrale Begriffe wie Graphem, graphematische Silbe und graphematisches Wort ohne Bezug zur Phonologie definiert und durch genuin graphematische Regeln, die sich auf diese Begriffe beziehen, motiviert werden. Korrespondenz-

regeln zwischen der graphematischen und phonologischen Repräsentation werden in einem solchen Modell berücksichtigt, ohne den phonologisch basierten Korrespondenzen einen Sonderstatus zuzuordnen.

Folgende Annahmen bzw. Beobachtungen motivieren und präzisieren diese Konzeption:

- Es gibt nicht nur phonologisch basierte, sondern auch graphematisch basierte Ableitungsregeln sowie bidirektionale, d. h. eineindeutige Korrespondenzen (vgl. Primus 2000).

- Die phonologisch basierten Ableitungsregeln sind weder einfacher noch allgemeiner als die graphematisch basierten (vgl. Primus 2000, Neef/Primus 2001).

- Es gibt autonome Einheiten und Regeln bzw. Beschränkungen des Schrift- systems, die keine Entsprechung in der Lautsprache haben (vgl. Abschnitt 5 dieses Beitrags).

r Es gibt nicht-vorhersagbare graphematische Information im Lexikon. M.a.

W. enthält das Lexikon eine graphematische Komponente (vgl. Neef/Primus 2001).

- Es gibt psycholinguistische Evidenz für die Korrespondenztheorie.

Der folgende Beitrag wird einige der o.g. Annahmen untermauern. Auf osycholinguistische Evidenz sei hier nur kurz verwiesen. Die schriftsprachliche

" Kompetenz kann unabhängig von der mündlichen Sprachkompetenz gestört sein (vgl. de Bleser etal. 1987, de Bleser 1991, Badecker 1996, Sucharowksi 1996). Beim Lesen wird nicht immer phonologisch rekodiert (vgl. Günther 1988, de Bleser 1991). Die Ableitbarkeitshypothese geht beim Schriftspracherwerb davon aus, dass er eine unabhängig entwickelte phonologische Kompetenz und insbesondere die Fähigkeit voraussetzt, Wörter in Phoneme zu segmentieren und Phoneme zu identifizieren. Aber mehrere Studien demonstrieren im Sinne der Korrespondenztheorie, dass diese Aspekte der phonologischen Kompetenz die Folge und nicht die Voraussetzung des Schriftspracherwerbs sind (vgl. z. B.

Morais et al. 1987, Wimmer etal. 1991). Die Ableitbarkeitshypothese wird auch dadurch in Frage gestellt, dass im Schriftspracherwerb lautbasierte Ableitungs- regeln viel fehlerträchtiger sind als schriftsysteminterne Beschränkungen (vgl.

Neef/Primus 2001).

Das zu lösende Problem ist, dass die silbischen Erscheinungen in den verschiedenen Modalitäten Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede aufwei- sen. Der Versuch, die Gemeinsamkeiten dadurch zu erklären, dass man die silbischen Erscheinungen einer Modalität au&einer zugrunde liegenden Modali- tät, nämlich der lautsprachlichen, ableitet, ist für das Schriftsystem aufgrund der

oben angeführten Bedenken problematisch und auf die Gebärdensprache nicht übertragbar. Die hier vorgeschlagene alternative Lösung ist das folgende verzweigende Schnittstellenmodell:2

modalitätsunabhängiges System

schreibmotorisches/visuelles artikulatorisches/auditives gestisches/visuelles System | System | System | Schriftsprache o Lautsprache o Gebärdensprache3

Korrespondenzen Korrespondenzen

In diesem Modell sind die drei modalitätsspezifischen Sprachsysteme, die Laut-, Schrift- und Gebärdensprache, Schnittstellen-Phänomene, die durch das artiku- latorisch-auditive, schreibmotorisch-visuelle bzw. gestisch-visuelle System mit- bestimmt werden.

Angewandt auf die Silbe können die Vorhersagen des verzweigenden Modells - unter Vorgriff auf die unten präsentierten Ergebnisse - wie folgt charakterisiert werden: Der Silbe liegt ein modalitätsunabhängiges Strukturprinzip (eine Alternationsstruktur) zugrunde, auf die die empirisch nachweisbaren gemeinsa- men Strukturmerkmale der silbischen Organisation in verschiedenen Modalitä- ten zurückgeführt werden können.4 Spezifika des Mediums (z. B. kontinuierli- che Schallereignisse vs. diskrete graphische Einheiten) schlagen sich bei der Realisierung dieser Alternationsstruktur nieder und erklären vorgefundene Unterschiede. Charakteristisch für dieses Modell ist die Vorhersage, dass es Strukturmerkmale gibt, die nicht von intermedialen Korrespondenzen, sondern von modalitätsübergreifenden Strukturierungsprinzipien herrühren. Diese Sichtweise wurde in der bisherigen Schriftsystemforschung vernachlässigt.

Die folgende Darstellung konzentriert sich auf das Deutsche in den drei modalitätsspezifischen Ausprägungen. Dabei fließen allerdings Forschungser- gebnisse über andere Sprachen und Silbentheorien mit universalistischem Anspruch in die Darstellung ein. Das Deutsche ist insoweit ein gut gewählter Untersuchungsgegenstand, als es in allen drei Modalitäten klar ausgeprägte silbenstrukturelle Erscheinungen aufweist.

2 Gedanken in dieser Richtung finden sich in der Gebärdensprachenforschung, vgl.

Brentari (1998), Sandler (2000), Leuninger et al. (2001).

3 Die Gebärdensprache kann Korrespondenzen sowohl mit der Lautsprache als auch mit der Schriftsprache aufweisen, allerdings kann beim jetzigen Forschungsstand eine klare Trennung zwischen diesen Korrespondenzen nicht geleistet werden.

4 Dieser Ansatz lässt erwarten, dass jede Sprache über eine silbische Organisation verfügt. Pompino-Marschall (1995: 229) u.a. argumentiert für die Universalität der silbischen Strukturierung und sieht Gegenbeispiele aus der phonologischen Literatur (z. B.

Gokana in der Analyse von Hyman 1990) im Beschreibungsmodell begründet.

Die weitere Vorgehensweise in diesem Beitrag ist folgende. Im nächsten Abschnitt wird der Silbe als mediumübergreifendes Strukturprinzip eine Alternationsstruktur zugrunde gelegt, die bestimmte charakteristische Eigen- schaften aufweist. Im dritten Abschnitt werden die modalitätsneutralen wie substanzspezifischen Eigenschaften der Silbe in der Gebärdensprache in ihren Grundzügen dargestellt. Obwohl die Gebärdensprache nicht im Zentrum dieses Beitrags steht und deshalb auch recht knapp behandelt wird, soll dieser Auftakt dazu dienen, von der eingefleischten Phonologisierung der Begrifflichkeit Abstand zu gewinnen. Danach werden im vierten Abschnitt die modalitätsneut- ralen und substanzdeterminierten Eigenschaften der lautsprachlichen Silbe vorgestellt. Der fünfte Abschnitt bildet das Kernstück des Beitrags und ist der Schreibsilbe gewidmet. Hinsichtlich aller drei Modalitäten wird zunächst gezeigt, dass sich die zugrunde liegende Alternationsstruktur als medium- unabhängige Charakteristik der Silbe manifestiert. Danach werden die sub- stanzdeterminierten, modalitätsspezifischen Erscheinungen hervorgehoben. Le- diglich im Abschnitt über die schriftsprachliche Silbe wird von vornherein die graphische Substanz der Silbe mitberücksichtigt. Der letzte Abschnitt fasst die

Ergebnisse zusammen.

j L Die Silbe als mediumübergreifende Alternationsstruktur

{ Die suprasegmentale silbische Schicht wird durch eine Alternations- bzw.

Dszillationsstruktur charakterisiert. Solche Strukturen entstehen, wenn man

l mindestens zwei Einheiten oder zwei Werte einer Eigenschaft (z. B. Tonhöhe oder Leuchtsignale) in einem wiederkehrenden Wechsel alternieren lässt. Mit Hilfe der abstrakten Werte „ |" und „—" ließen sich Alternationen wie in (1) erzeugen:

(1) a. i — i — i — ...

b. | | ...

Es ist plausibel anzunehmen, dass einfache Alternationsstrukturen, die durch eine Alternation von nur zwei Einheiten bzw. zwei Werten eines binären Merkmals und die durch ein einzelnes Vorkommen dieser Einheiten entstehen, bevorzugt sind, vgl. Bsp. (la).

Im lautlichen Medium nennt man eine solche Alternationsstruktur auch Rhythmus oder Prosodie. Wie wichtig eine solche Alternationsstruktur für die Verarbeitung von Sprache ist, haben Phonetiker für die Lautsprache betont.

Nach Ansicht Tillmanns (1980) und Pompino-Marschalls (1993,1995) - deren Ausführungen zur Phonetik der Silbe ich folge - stellt die phonetische Silbe als Artikulationsbewegung von der artikulatorischen Engebildung zur vokalischen Öffnung eine elementare phonetische Produktionseinheit dar. Dem entspricht

eine akustisch-auditive, durch einen raschen Pegelanstieg/-abfall bzw. Laut- heitsanstieg/-abfall gekennzeichnete Einheit. Wie wichtig diese rhythmische Struktur für die Identifizierung von Schallereignissen als Sprachereignisse ist, zeigt sich für Tillmann und Pompino-Marschall darin, dass das wahrnehmende Subjekt phonetische Ereignisse von anderen Schallereignissen aufgrund der prosodischen Strukturierung der menschlichen Rede unterscheidet. Unter dem Gesichtspunkt der Sprachwahrnehmung kommt somit dem silbischen Sprach- rhythmus eine gewichtige Rolle zu: Er strukturiert den Analyseprozess im Bereich der Zeit.

Damit eine Alternationsstruktur silbisch genannt werden kann, muss sie weitere Bedingungen erfüllen, die ich zunächst an der lautsprachlichen Silbe erläutere. Wie Tillmann (1980) mittels eines einfachen Wahrnehmungsexperi- ments zeigt, hängt die lautsprachliche silbische Rhythmusstruktur von der Geschwindigkeit der Alternation ab. Wenn man eine bestimmte Eigenschaft (z.B. Tonhöhe, Lautstärke oder Klangfarbe) sehr langsam zwischen zwei Werten alternieren lässt, nimmt man die Eigenschaft selbst in ihrer Veränderung wahr (A-Prosodie). Eine solche langsame Modulation liegt im Fall der Satzintonation vor. Wenn die Alternation sehr schnell ist, wird nicht die Veränderung bzw. die Alternation als solche wahrgenommen, sondern es entsteht der Eindruck einer neuen Eigenschaft (C-Prosodie). Diese Modulation charakterisiert die segmentale Ebene, z.B. einen vibrierenden („gerollten") [r]-Laut. Dazwischen liegt die für die Silbenstruktur charakteristische mittlere Stufe, auf der weder die sich ändernde Eigenschaft noch eine neue Eigenschaft wahrgenommen wird, sondern die Oszillation selbst (B-Prosodie).

Modalitätsneutral formuliert, wird die Alternationsstruktur erst bei einer bestimmten temporalen Geschwindigkeit oder räumlichen Ausdehnung der Oszillation als solche wahrgenommen. Genau diese Bedingung erfüllt die suprasegmentale Alternation, die hier der laut-, schrift- und gebärdensprachli- chen Silbe als strukturelle Charakteristik zugrunde gelegt wird. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich bei der Silbenoszillation um eine Alternation, bei der die jeweils wiederkehrenden identischen Eigenschaften bzw. Werte eine be- stimmte zeitliche oder räumliche Distanz aufweisen müssen. Die Oszillations- struktur darf sich über ein Segment hinaus, nicht jedoch über ein Wort hinaus ausbreiten.

Die silbische Alternationsstruktur unterliegt neben der spezifischen („mittle- ren") zeitlichen bzw. räumlichen Ausdehnung noch einer weiteren Bedingung.

Eine Einheit dieser Struktur ist prominenter als die anderen und ist konstitutiv für die Silbe, deren obligatorische Konstituente sie bildet. Es ist der Nukleus bzw. Silbengipfel. In der Lautsprache wird der Nukleus als sonorster Laut, als lautlicher Sonoritätsgipfel der relevanten Lautsequenz substanziiert. Konstitu- tiv zu sein ist eine strukturelle Eigenschaft, sonor zu sein ist eine substanzbasierte Lauteigenschaft. Wenn man die abstrakte strukturelle Eigenschaft des Nukleus modalitätsneutral konkretisieren möchte, so bieten sich allgemeinere kognitive

Begriffe an, die Clements (1990) für den phonologischen und Perlmutter (1992) für den gebärdensprachlichen Sortoritätsbegriff anbieten. Sonorität korreliert in dieser Auffassung mit Wahrnehmungsprominenz bzw. Salienz. Für die Laut- sprache leuchtet diese Interpretation unmittelbar ein, weil sonorere Laute, z. B.

Vokale, tatsächlich leichter wahrnehmbar, auffalliger sind als weniger sonore, z. B. Konsonanten. Wir werden sehen, dass diese Interpretation auch für die Schrift- und Gebärdensprache aufrecht erhalten werden kann.

Die bisherigen Annahmen lassen sich in der Notation der autosegmentalen CV-Phonologie,5 das auf die anderen Modalitäten übertragen wird, wie folgt darstellen:

(2) Wortknoten

|

Silbenknoten

0 N K Silbenteilkonstituenten O = Onset, N = Nukleus,

— —

| | | K = Koda (Cn) V (Cn) Skelettpositionen

1 l l

[...] [...] [...] Segmente bzw. Merkmalstrukturen

l l l

[b i n] phonologisches Beispiel6

. 2) trägt als prosodischer Hierarchiebaum der Tatsache Rechnung, dass die Silbe eine Struktureinheit mittlerer Größe zwischen Segment und Wort ist. Sie ' berücksichtigt auch die Tatsache, dass die Silbe einen konstitutiven Bestandteil hat, nämlich V als Gipfel bzw. Nukleus. Die C-Bestandteile sind fakultativ und können mehrfach vorkommen (Cn). In diesem Beitrag wird die interessante Frage vernachlässigt, ob beides relevant ist, nämlich CV- und Konstituenten- schicht (vgl. dazu Lenerz 2000). Hier wird schon aus rein illustrativen Gründen beides benötigt. Die CV-Skelettschicht verdeutlicht, dass die Silbe eine Alterna- 5 Diese Notation bedient sich der schriftsprachlichen Modalität und ist somit streng genommen nur für diese geeignet. Eine modalitätsneutrale Notation gibt es prinzipiell nicht, so dass man zwangsläufig notationeile Ungenauigkeiten in Kauf nehmen muss. Die drei Modalitäten werden notationell dadurch unterschieden, dass der Silbenknoten und das Beispielmaterial für die Lautsprache in eckigen Klammern, für die Gebärdensprache in geschweiften Klammern und fär die Schriftsprache in spitzen Klammern erscheinen.

Dazwischenliegende Knoten werden aus Lesbarkeitsgründen nicht eingeklammert.

6 Im Folgenden wird der Unterschied zwischen zugrunde liegenden und oberflächen- orientierten lautsprachlichen Repräsentationen nicht immer notationell durch schräge vs.

eckige Klammern festgehalten. Wenn diese Unterscheidung irrelevant oder nicht eindeutig zu treffen ist, werden die eckigen Klammern benützt. Außerdem wird die Vokalquantität im Deutschen nicht segmental durch Ungespanntheit, z.B. i - i, e - , sondern suprasegmental repräsentiert (vgl. Abschnitt 4 unten).

tion von C und V ist. Die Konstituentenschicht hilft, verschiedene C-Skelettpo- sitionen zu identifizieren. Aus der Alternationshypothese folgt, dass eine perfekte Silbe neben genau einer V-Position auch genau eine C-Position aufweist (vgl. die einfachste Alternationsstruktur (l a) oben). In (3)-(4) wird diese mediumneutrale Charakteristik zusammengefasst:

(3) Gipfel-Beschränkung: Jede Silbe hat genau eine segmental assoziierte V-Position.

(4) Rand-Beschränkung: Jede Silbe hat genau eine segmental assoziierte C-Position.

Dabei ist es wichtig festzuhalten, dass V und C keine segmentale, d. h. auf inhärenten Segmentmerkmalen basierende Klassifizierung darstellt, sondern eine rein silbenstrukturelle Unterscheidung trifft. Die V-Position kann grund- sätzlich mit einem nicht-prominenten Segment (z.B. Konsonanten in der Lautsprache) und eine C-Position kann mit einem prominenten Segment (z. B.

Vokal) assoziiert sein. Die Assoziation zwischen Skelett- und Segmentschicht ist jedoch nicht beliebig, sondern unterliegt folgenden Prominenzbeschränkungen:

(5) Voraussetzung für beliebige Segmente S l und S2: S l ist prominenter als S2 (Sl > S2);

a. Prominenzbeschränkung für Gipfel (V-Position): In jeder Sprache ; dominiert das Verbot der Gipfelplatzierung von S2 das Verbot der l Gipfelplatzierung von Sl (*S2 » *S1). ; b. Prominenzbeschränkung für Ränder: In jeder Sprache dominiert das

Verbot der Randplatzierung von S l das Verbot der Randplatzierung <

von S2 (*S1 » *S2).

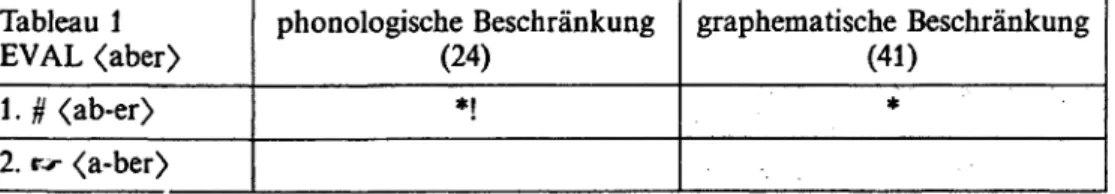

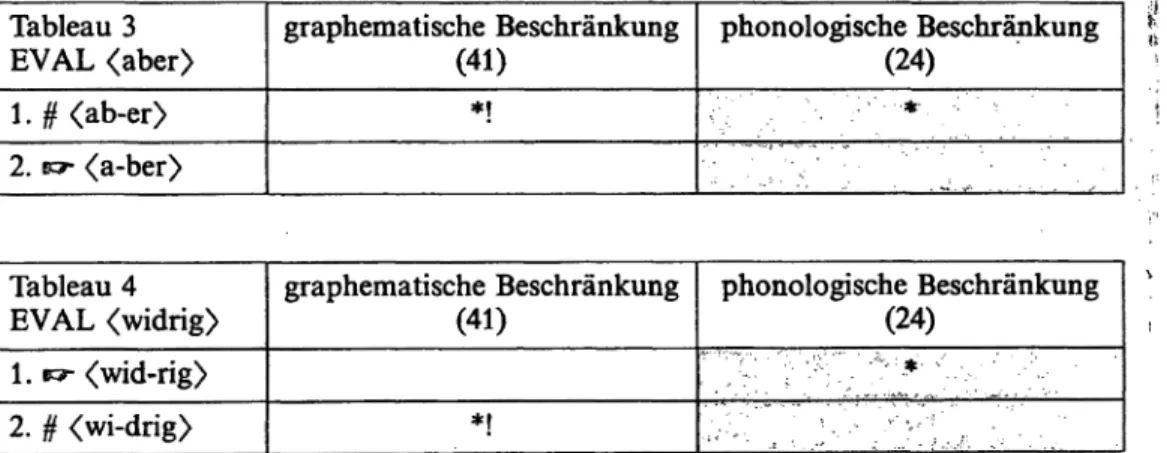

Der Dominanzbegriff (Abk. :») und die hier vertretene Auffassung, dass Beschränkungen verletzbar sind, entstammt der Optimalitätstheorie, in der verletzbare Beschränkungen in einer Dominanzhierarchie angeordnet sind (vgl.

Abschnitt 5.2 dieser Arbeit).

Die Prominenzbeschränkungen in (5) sind keine einzelnen Beschränkungen, sondern Meta-Beschränkungen, die jeweils mehrere Beschränkungen zusam- menfassen und eine universelle Dominanzhierarchie garantieren (vgl. Prin- ce/Smolensky (1993) für universelle Dominanzhierarchien auf der Grundlage der Sonoritätsskala). Da die Prominenzbeschränkungen für die Lautsprache bestens bekannt sind, sollen sie zur ersten Illustration dienen. Wenn man sich zunächst mit der Unterscheidung zwischen Vokalen und Konsonanten begnügt und annimmt, dass Vokale prominenter (in diesem Fall sonorer) als Konsonan- ten sind, dann besagt die erste Beschränkung, dass in jeder Sprache das Verbot gegen einen Konsonanten im Gipfel das Verbot gegen einen Vokal im Gipfel

dominiert. Eine solche Dominanzbestimmung schließt Sprachen, die nur Konsonanten im Gipfel aufweisen sowie Sprachen, die Vokale und Konsonan- ten unterschiedslos im Gipfel zulassen, aus. Die Prominenzbeschränkungen setzen eine Prominenzunterscheidung zwischen den Segmenten voraus, aber schränken diese selbst nicht ein und können auf einzelsprachliche wie modali- tätsspezifische Prominenzhierarchien angewandt werden.

Die silbische Alternationsstruktur teilt mit syntaktischen Strukturen die Eigenschaft, genau ein konstitutives Element, den Gipfel bzw. Kopf, aufzuwei- sen. Die Dependenz-Phonologie (vgl. Anderson/Ewen 1987) und in noch größerem Maße die Government-Phonologie (vgl. Kaye/Lowenstamm/Ver- gnaud 1990) tragen dieser Tatsache Rechnung, indem sie die Silbenstrukturen den syntaktischen Strukturen angleichen. Wie im Falle des Verhältnisses zwischen den drei modalitätsspezifischen Silbenbegriffen ist es verfänglich, die Gemeinsamkeiten dadurch zu erklären, dass man eine Alternative der anderen überstülpt. Vielversprechender erscheint auch hier die Annahme, dass den syntaktischen und silbischen Strukturtypen ein abstrakteres Aufbauprinzip zugrunde liegt, das genau ein konstitutives, wahrnehmungsprominentes Ele-

; r lent verlangt. Diese Elemente werden in silbischen und syntaktischen Struktu-

|;;en ganz unterschiedlich serialisiertj was auf die Verschiedenartigkeit der

< trukturierungstypen hinweist. In silbischen Alternationsstrukturen werden enachbarte Nuklei (Hiatbildung) gemieden, in syntaktischen Strukturen { /erden benachbarte Köpfe bevorzugt. Syntaktische Strukturen unterliegen ämlich dem Kopfserialisierungsprinzip, wonach alle Köpfe einer Phrase im i : ptimalen Fall am selben Rand der Phrase platziert sind. Bei Befolgung dieses

r Prinzips ergeben sich entweder links- oder rechtsperipher benachbarte Köpfe.

•'Diese Eigenschaft ist keine Folgeerscheinung der größeren Erstreckung syntak- tischer Phrasen. So vermeidet auch die rhythmische Struktur der Phrasen- und Satzebene (Tillmanns o. g. A-Prosodie) benachbarte starke Akzente (vgl.

Uhmann 199l).7 Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Strukturtypen ist die Projektivität syntaktischer Köpfe bzw. die Endozentrizität syntaktischer Phrasen. Köpfe vererben ihre flexionsmorphologischen und syntaktischen Merkmale an den Mutterknoten und umgekehrt. Ein silbischer Gipfel hat keine vergleichbare Projektivität. Nicht er allein, sondern die Alternation zwischen ihm und einem anderen Element, identifiziert den Mutterknoten. Ich meine, dass sich diese Unterschiede aus dem Alternationscharakter silbischer Struktu- ren ableiten lassen.

Die Annahmen dieses Abschnitts sollen zunächst an der Silbe in der Gebärdensprache überprüft werden. Sie ist über jeden Verdacht erhaben, dass es

7 Auf syntaktischer Ebene finden wir somit beide Strukturierungsprinzipienrin der phrasalen Akzentzuweisung und Intonation eine rhythmische Alternationsstruktur und im genuin syntaktischen Aufbau der Phrasen ein spezifisches syntaktisches Strukturie- rungsprinzip.

sich um eine Gebärdenkopie der phonoiogischen Silbe im Sinne einer Ableitbar- keitsh3 othese handelt. Sie ist deswegen besonders geeignet, auch diejenigen Leserinnen und Leser von der Notwendigkeit eines mediumübergreifenden Silbenbegrifls zu überzeugen, die noch fest daran glauben, dass Silben nur in der Lautsprache einen Sinn machen.

3. Die Silbe in der Gebärdensprache9

Gebärdensprachen sind auf den hier zur Diskussion stehenden Ebenen analog strukturiert wie Laut- und Schriftsprachen. Es gibt lexikalisch distinktive, jedoch nicht bedeutungstragende Einheiten, die nach bestimmten Gesetzmäßig- keiten zu Silben miteinander kombiniert werden. Silben bilden ihrerseits Gebärden (lexikalische Einheiten bzw. Wörter). Eine Gebärde setzt sich aus vier distinktiven manuellen8 Komponenten zusammen: dem Ausführungsort der Gebärde, der Handform, der Bewegung der Hände bei Ort- und Handform- wechsel und der Handorientierung. Aus einer Kombination dieser Elemente resultieren alle Gebärden einer Sprache. Dass diese kleinsten Einheiten lexika- lisch distinktiv sind, soll anhand folgender Minimalpaare aus der Amerikani- schen Gebärdensprache (ASL, engl. American Sign Language) und dem Ausführungsortmerkmal illustriert werden.

\

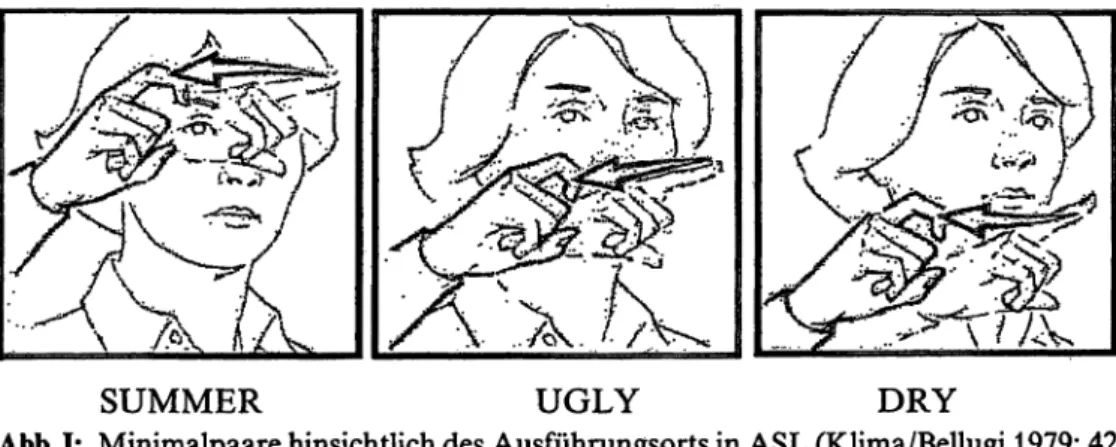

SUMMER UGLY DRY

Abb. I: Minimalpaare hinsichtlich des Ausführungsorts in ASL (Klima/Bellugi 1979: 42)

Die drei illustrierten Gebärden unterscheiden sich nur hinsichtlich des Ausführungsortes; Handform, Bewegung und Orientierung sind identisch.

Eine Vielzahl von Forschem argumentiert für eine Struktureinheit oberhalb der Segmentebene und unterhalb der Gebärdenebene, die der phonoiogischen

8 Wie in der einschlägigen Literatur bleiben nicht-manuelle Komponenten wie Mimik und Körperhaltung hier unberücksichtigt.

Silbe entspricht (u.a. Sandler 1989, 2000, Brentari 1990, 1998, Wilbur 1990, Perlmutter 1992). Im Folgenden wird der einflussreiche Ansatz von Perlmutter (1992) referiert. Perlmutter klassifiziert die gebärdensprachlichen Segmente in zwei Typen: Bewegung (engl. movement, M) und Position (P, bei anderen Autoren location, vgl. Liddell/Johnson 1989).

Die meisten lexikalischen Einheiten sind einsilbig. Folgende Segmentsequen- zen sind in ASL in einer lexikalischen Einheit möglich: PMP, MP, PM, M und P.

Andere, wie etwa *MM oder *PP, sind ausgeschlossen. Wie diese Sequenztypen aufzufassen sind, soll am Beispiel einer MP-vs. PM-Sequenz erläutert werden.

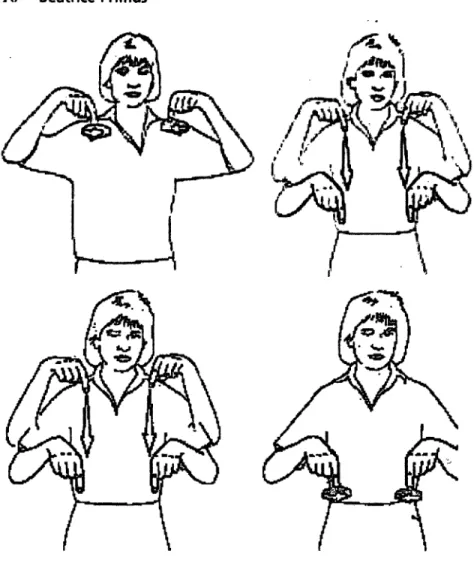

Vgl. Abb. Ha und Ilb (Perlmutter 1992: 409):

Abb.IIa:MP:SICK Abb.Ob: PM: TAKE OFF

Bei der Gebärde für SICK findet eine Bewegung statt, der eine Positionierung der ausfuhrenden Hand an die Stirn folgt. Die Positionierung der Hand vor der Bewegung spielt keine Rolle. Die Gebärde für TAKE-OFF beginnt mit einer Positionierung der ausführenden Hand auf der anderen Hand und endet mit einer Bewegung. Weil die ausführende Hand am Ende der Gebärde keine bestimmte Position einnehmen muss, gibt es kein finales P-Segment.

Unter Berücksichtigung weiterer Evidenz, die im Anschluss diskutiert wird, trifft Perlmutier folgende Annahmen:

(a) M-Segmente sind sonorer, d. h. wahrnehmungsprominenter, als P-Segmen- te. M-Segmente entsprechen den Vokalen in Lautsprachen und P-Segmente den Konsonanten in Lautsprachen.

(b) Jede Silbe hat einen Nukleus; Onset und Koda sind fakultativ.

(c) Silben unterliegen allgemeinen Sonoritätsbeschränkungen.

Da Sonorität nicht an der lautlichen Substanz festgemacht werden kann, schlägt Perlmutter als modalitätsneutrales psycholinguistisches Korrelat die Wahrneh- mungssalienz bzw. -prominenz (engl perspicuily) vor. Sein Vorschlag wird in diesem Beitrag aufgegriffen. Perlmutter bleibt allerdings bei der lautsprachlich geprägten Nomenklatur, die ich hier originalgetreu wiedergebe.

Aus den Annahmen (a)-(c) folgt, dass M-Segmente im Gegensatz zu P- Segmenten uneingeschränkt im Nukleus erscheinen können. Und tatsächlich können alle M-Segmente im Nukleus einer Silbe auftreten, während P-Segmente als Nukleus in ASL nur dann zugelassen sind, wenn sie von einer der folgenden Veränderungen begleitet werden (1992: 434):

- von einer sekundären Bewegung - von einem Handformwechsel

- von einem Handorientierungswechsel

Eine sekundäre Bewegung erfolgt mit den Fingern oder dem Handgelenk und begleitet die Geste der Hand (vgl. Abb. III - TAPE unten). Die Lizensierungs- bedingungen für nukleare P-Segmente erklärt Perlmutter dadurch, dass P- Segmente, die von einer ihrerseits salienteren Veränderung begleitet werden, sonorer sind als P-Segmente ohne begleitende Veränderung. Sie wären in etwa die Entsprechung der Sonoranten in der Lautsprache. Aus der binären Einteilung entsteht folgende mehrgliedrige Sonoritätsskala:

(6) M-Segment > P-Segment mit Veränderung (Pv) > P-Segment ohne Veränderung.

(6) verdeutlicht, dass in Gebärdensprachen die Dynamizität einer Gebärden- komponente die Entsprechung der lautsprachlichen Sonorität darstellt (vgl.

Brentari 1995).

Perlmutter räumt ein, dass morphologisch abgeleitete Gebärden zumindest oberflächlich betrachtet nukleare P-Segmente ohne Veränderung aufweisen. In der Deutschen Gebärdensprache (DGS, vgl. Pfau 1997) - für die alle hier getroffenen sonstigen Annahmen und Beobachtungen ebenfalls zutreffen - gibt es auch Einsilbler, die aus einem einzigen P-Segment ohne Veränderung bestehen (z. B. die Gebärde für DEUTSCH). Das ist nicht verwunderlich, weil solche sprachspezifischen Bestimmungen für die Besetzung einer silbenstruktu- rellen Position auch in Lautsprachen bekannt sind. Aber auch in DGS bleibt die Klassifizierung von Perlmutter gültig. Sie wird benötigt, um zu erklären, dass M-Segmente im Silbenrand (z. B. MM-Einsilbler) ausgeschlossen sind, und dass P-Segmente nur eingeschränkt oder vereinzelt im Nukleus erscheinen können.

Außerdem steht sie möglicherweise in einem engen Zusammenhang zum allgemeineren Verbot benachbarter P-Segmente in einer lexikalischen Einheit (*PP), das nicht nur PP-Silben, sondern auch PPM- oder MPP-Silben sowie MPPM-Sequenzen in Mehrsilblern verbietet.

Weitere zentrale Evidenz für Silbenstrukturen bietet folgende Distributions- beschränkung für sekundäre Bewegung und Handformwechsel, die auch für DOS gilt (vgl. Pfau 1997):

(7) Eine sekundäre Bewegung/Ein Handformwechsel kommt nur im Nukleus einer Silbe vor.

i Das heißt, dass diese Veränderungen jedes M-Segment begleiten können, aber nur diejenigen P-Segmente, die kein benachbartes M-Segment aufweisen. Abb.

III zeigt eine zulässige sekundäre Kreisbewegung der Finger bei einem nuklearen P-Segment:

Abb. IV zeigt, dass dieselbe sekundäre Kreisbewegung bei einem P-Segment, dass als Silbenonset oder Silbenkoda ein M-Segment (eine Bewegung) begleitet, unzulässig ist:

Abb.III: TAPE (Perlmutter 1992: 412)

Abb. IV: Unzulässige Gebärden (Perlmutter 1992: 415)

Dabei ist zu beachten, dass es keine motorische oder perzeptuelle Beschrän- kung gegen die Kombination von sekundärer Bewegung oder Handformwechsel und P-Segment gibt. Dies demonstriert die Tatsache, dass diese Veränderungen P-Segmente im Nukleus lizensieren können (vgl. auch Abb. III für TAPE). Die Beschränkung ist rein struktureller Natur.

Perlmutter hebt hervor, dass seine Annahmen in einem beliebigen autoseg- mentalen Format dargestellt werden können. Hier wird die Notation der CV- Phonologie gewählt, um den modalitätsübergreifenden Vergleich zu erleichtern.

(8) stellt das silbenstrukturelle Gerüst dar und fasst die bisherigen Beobachtun- gen für ASL zusammen:

(8) { }

l l l

Onset Nukleus Koda

l l l

(C) V (C)

l l l

P/*M M/Pv P/*M generell: *PP

*SM SM *SM

*HFW HFW *HFW

{ } - Silbenknoten in der Gebärdensprache; P, M, Pv wie oben in (6); SM - sekundäre Bewegung; HFW - Handformwechsel; * - Verbot

Weitere Evidenz für gebärdensprachliche Silbenstrukturen bieten „Vergebärd- ler", sprachliche Fehlleistungen, die den Versprechern in Lautsprachen entspre- chen, auf die hier lediglich hingewiesen wird (vgl. Glück et al. 1997, Leuninger et j-Jil. 2001). Einschlägig sind Merkmals- oder Segmentvertauschungen, bei denen

•j tie beteiligten Einheiten immer in gleicher silbenstruktureller Position stehen :) owie Silbenvertauschungen. Bei Selbstkorrekturen solcher Fehlleistungen sind } liejenigen Fälle einschlägig, bei denen die ursprünglich geplante Silbenstruktur .ufrecht erhalten wird, selbst wenn die Lexeme unterdessen ausgetauscht

; worden sind.

« Leuninger et al. (2001) präsentieren sowohl modalitätsneutrale als auch raodalitätsspezifische Befunde. Die modalitätsneutralen Ergebnisse betreffen

£'die Kategorie der Fehlleistungen, d. h. die Operationen selbst (z. B. Kontamina- tion, Vertauschung, Substitution, Antizipation, Perseveration), sowie ihr forma- ler vs. semantischer Status). Die modalitätsspezifischen Fehlleistungen resultie- ren aus der Tatsache, dass Gebärdensprachen über andere Artikulatoren (Hände, Körper, Mimik) verfügen. Diese Befunde motivieren folgende Annah- me von Leuninger et al.:

(9) Der Sprachprozessor ist modalitätsneutral.

Der Gehalt des Sprachprozessors ist modalitätsabhängig;

Dieselbe Hypothese betrifft auch den Monitor, der die Sprachproduktion überwacht und Fehlleistungen ggf. korrigiert. Sie bestätigt aus kognitiver Perspektive das hier vorgeschlagene verzweigende Schnittstellenmodell für das modalitätsneutrale Sprachsystem und die modalitätsspezifischen Systeme.

Fazit: Die gebärdensprachliche Silbenstruktur ist eine Alternationsstruktur mit einer obligatorischen Konstituente (dem Nukleus bzw. Silbengipfel). Die segmentale Besetzung der Silbenstrukturpositionen unterliegt den modalitäts- unabhängigen Prominenzbeschränkungen. Die prominentesten Segmente sind

im Nukleus uneingeschränkt zugelassen, während sie in den Rändern verboten sind. Umgekehrt gilt für die am wenigsten prominenten Segmente, dass sie in den Rändern uneingeschränkt und im Nukleus nur eingeschränkt zugelassen sind. Das sind silbenstrukturelle Eigenschaften, die den modalitätsneutralen Beschränkungen (vgl. (3)-(5) oben) folgen.

Die weiteren Gegebenheiten sind nicht nur modalitätsspezifisch, sondern zum Teil einzelsprachspezifisch. Hinsichtlich ihrer intrinsischen Prominenz bilden Segmente in ASL und DGS zunächst zwei Klassen: M- und P-Segmente. Durch die Kombination eines P-Segments mit einer Veränderung entsteht eine mittlere Klasse und somit folgende Prominenzskala: M-Segment > P-Segment mit Veränderung > P-Segment ohne Veränderung. Die entsprechenden Lautspra- chen, Englisch und Deutsch, haben eine weiter gefacherte Sonoritätsskala. Zwar postulieren andere Autoren für ASL mehr Zwischenglieder als Perlmutter (z. B.

Brentari 1995, 1998), dennoch zeigt sich auch unter dieser Annahme der Unterschied zur Lautsprache sehr deutlich. Während in den entsprechenden Lautsprachen eine Sonoritätssequenzbeschränkung eine stetige Sonoritätszu- nahme zum Silbengipfel hin und eine stetige Sonoritätsabnahme vom Silbengip- fel weg gebietet (vgl. (22) unten), ist eine entsprechende Beschränkung für Gebärdensprachen nicht attestiert (vgl. Brentari 1995: 627). Sequenziell ist die gebärdensprachliche Silbe wegen des Verbots von nuklearen M-Sequenzen und von P-Sequenzen sehr einfach strukturiert. Dementsprechend ist nur die einfachere Sonoritätsbeschränkung für Gipfel und Ränder im Einsatz. In beiden Gebärdensprachen, ASL und DGS, sind M-Segmente im Silbenrand ausge- schlossen. Im Nukleus sind in beiden Sprachen auch P-Segmente zugelassen, in ASL aber nur unter bestimmten Zusatzbedingungen. Für solche paradigmati- schen Beschränkungen sind in ASL mittlere Prominenzwerte, die durch simultane Gebärdenkomponenten (z.B. Position und sekundäre Bewegung) entstehen, relevant.

Die sequenzielle Einfachheit von Gebärden zeigt sich nicht nur im Verbot von nuklearen M-Sequenzen und von P-Sequenzen in lexikalischen Einheiten, sondern auch in der stark bevorzugten Einsilbigkeit der Gebärden (vgl.

Andersen 1993, Sandler 2000 für weitere Modalitätsspezifika). Sie könnte auf Spezifika des Mediums beruhen. Einschlägig ist die geringere Beweglichkeit der Gebärdenartikulatoren im Vergleich zu den lautsprachlichen Artikulatoren (z.B. Zunge, Kiefer). Diese rein anatomisch-physiologische Beschränkung könnte die einfachere sequenzielle Lexem- und Silbenstruktur von Gebärden- sprachen erklären. Die sequenziellen Einschränkungen scheinen durch simultan realisierte Komponenten wettgemacht zu werden. Die ausgeprägte Simultanei- tät gebärdensprachlicher Komponenten9 könnte einige Spezifika erklären, wie z. B. die Tatsache, dass erst die Überlagerung eines P-Segments durch eine

9 Vgl. Leuninger et al. (2001) für ihre Auswirkung bei Selbstkorrekturen.

weitere dynamische Komponente eine mehrgliedrige Prominenzskala entstehen lässt. Außerdem können einzelne simultan realisierte Komponenten bedeu- tungstragend sein, wodurch Gebärdensprachen auffällig viele einsilbige poly- morphematische Einheiten aufweisen (vgl. Brentari 1995, Sandler 2000).

Lautsprachen haben sowohl simultan realisierte phonologische Merkmale als auch koartikulierte Segmente und können darüber hinaus sequenziell recht komplexe Silbenstrukturen aufweisen. Dementsprechend sind in Lautsprachen mehrgliedrige Prominenzskalen nicht nur in paradigmatischen Prominenz- beschränkungen (z. B. für den Silbengipfel), sondern auch in syntagmatisch- sequenziellen Prominenzbeschränkungen anzuwenden. Das hier untersuchte schriftsprachliche Medium weist hingegen sequenziell diskret angeordnete Komponenten auf. Wie wir später sehen werden, bleiben mehrgliedrige Prominenzskalen in diesem Medium aus.

4. Die Silbe in der Lautsprache

; ;3 )ass es sich bei der lautsprachlichen Silbe um eine Alternationsstruktur handelt, ] >t nichts Neues. Die wichtigsten Eigenschaften der silbischen Alternations- truktur habe ich phonetisch-phonologischen Arbeiten entnommen (Tillmann 980, Pompino-Marschall 1993,1995). Am deutlichsten repräsentiert wird sie in er CV-Phonologie (vgl. Clements/Keyser 1983) und in Vennemanns (1994) i Juklearphonologie. Bei Vennemann besteht die silbische Alternationsstruktur aus zwei Werten der Energiekontur bzw. des Silbenschnitts, nämlich Crescendo

vund Decrescendo. Ich bleibe bei der Methode der CV-Phonologie, da sie sich einer breiteren Popularität erfreut und deshalb hier nicht näher motiviert zu werden braucht. Ich habe sie auch für die Gebärden- und Schriftsprache übernommen.10

Die modalitätsneutrale Alternationsstruktur der Silbe erklärt die ersten wichtigen lautsprachlichen Silbenstrukturbeschränkungen. Die optimale Alter- nationsstruktur besteht aus einer einfachen binären Alternation, die durch die Nukleus- und Randbeschränkung (3) und (4) erfasst wurde. Dass diese modalitätsunabhängige Charakteristik auch für die lautsprachliche Silbe gilt,

10 Den Leserinnen und Lesern, die mit neueren phonologischen Silbentheorien nicht vertraut sind, dienen folgende Hinweise. Einflussreiche Arbeiten zu phonologischen Silbenstrukturbeschränkungen sind Jakobson (1962), Hooper (1976), Vennemann (1982, 1988), Cairas/Feinstein (1982), Selkirk (1984) und die optimalitätstheoretische Arbeit von Prince/Smolensky (1993). Die Sonoritätshierarchie wird schon bei Sievers (1901) behan- delt. Neuere Gesamtdarstellungen der Silbenphonologiedes Deutschen sind Wiese (2000), Eisenberg (l 998) und Ramers (1998a). Eine allgemeine Einführung in die suprasegmentale Phonologie ist z.B. Goldsmith (1990).

belegen folgende verletzbare universelle Silbenstrukturbeschränkungen, die in neueren phonologischen Silbentheorien konsensfahig sind:

(10) Gipfel-Beschränkung: Jede Silbe hat genau eine segmental assoziierte V-Position.

(11) Rand-Beschränkungen:* *

a. Onset-Gebot: Jede Silbe hat genau eine segmental assoziierte Onset- Position.

b. Koda-Verbot: Jede Silbe hat eine leere Koda (d. h. keine Silbe hat eine segmental assoziierte Koda).

Die modalitätsunabhängigen Prominenzbeschränkungen (vgl. (5) oben) werden in der modalitätsspezifischen Ausprägung als Sonoritätsbeschränkungen in der Phonologie allgemein akzeptiert (vgl. für eine genaue Fonnalisierung im Rahmen der Optimalitätstheorie Prince/Smolensky 1993):

(12) Voraussetzung für beliebige Segmente Sl und S2: Sl ist sonorer als S2 (S1>S2);

a. Sonoritätsbeschränkung für Gipfel (V-Position): In jeder Sprache dominiert das Verbot der Gipfelplatzierung von S2 das Verbot der Gipfelplatzierung von Sl (*S2> *S1).

b. Sonoritätsbeschränkung für Ränder: In jeder Sprache dominiert das Verbot der Randplatzierung von S l das Verbot der Randplatzierung von S2 (*S1 > *S2).

So kann im Deutschen und anderen Sprachen in der V-Position der phonologi- schen Silbe jeder Vokal stehen. Konsonanten erscheinen dort nur unter bestimmten Bedingungen, nämlich nur in einer Reduktionssilbe und nur wenn es in der Silbe keinen Vokal gibt und der Konsonant eine relativ große Sonorität aufweist und zur Gruppe der Sonoranten gehört. Die zweite Silbe der folgenden Beispiele hat einen Sonoranten in der V-Position:

11 Aus der modalitätsneutralen Alternationsstruktur (vgl. (3)-(4) oben) folgt ledig- lich, dass eine optimale Silbe über je eine segmental besetzte C- und V-Position verfügt.

Eine Erklärung für die Tatsache, dass lautsprachliche Silben den Onset anstelle der Koda bevorzugen, bietet Pompino-Marschall (1993). Er weist nach, dass der Sonoritätsanstieg des Onsets einen stärkeren Einfluss auf den „Rhythmuspunkt" der Silbe ausübt als der Sonoritätsabfall der Koda.

(13)

~

c v l l

[a t m] <Atem>

l l

[e d 1] <edel>

[e d n] <Eden>

Mit der Zulassung von Sonoranten in der V-Position sind wir schon bei den substanzdeterminierten Besonderheiten der lautsprachlichen Silbe angekom- men.

In der Lautsprache haben wir zeitlich kontinuierliche, simultane Artikula- tions- bzw. Schallereignisse, d. h. Ereignisse, die aus mehreren sich überlappen- den und ineinander übergehenden Teilereignissen bestehen. Letzteres wird in der

^Phonetik als Koartikulation und Steuerung bezeichnet (vgl. Menzerath/de IJacerda 1933, Kohler 1977 und Heike 1992 unter besonderer Berücksichtigung

<'er Silbe). Dass in der Phonetik von Einzellauten und Segmenten gesprochen i ird, führen Tillmann (1980: 56) und Pompino-Marschall (1995: 227) auf das . illtagsverständnis einer alphabetisch literalen Gesellschaft zurück, womit sie

iese Vorgehensweise als schriftinduziert erklären.

Realisiert man die abstrakte Alternationsstruktur der Silbe durch lautsprach-

* liehe Signale, so ergeben sich die wichtigsten charakteristischen Eigenschaften MJer phonologischen Silbenstruktur. Dem Silbenrand entspricht ein artikulatori-

! scher Verschluss, dem Silbengipfel eine artikulatorische Öffnung. Das auditiv- phonetische Korrelat ist ein Lautheitsanstieg bzw. -abfall. Durch die Charakte- ristik lautsprachlicher Artikulationsvorgänge handelt es sich um ein graduelles, kontinuierliches Öffnen und Schließen (vgl. Eisenberg 1998, Kap. 4 für eine detaillierte Darstellung). Die phonologische Entsprechung dieser substanziellen Gegebenheit ist eine graduelle, skalare Anordnung der Laute entlang einer sehr differenzierten Sonoritätshierarchie bzw. -skala. Die wichtigsten Sonoritätsun- terschiede für das Deutsche illustriert folgende Skala (durch Komma getrennte Segmente haben dieselbe Sonorität):

(14) abfallende Sonorität - - - +

a, e > i, u > r > l > m, n, > v, z, j > f, s, s, 9 x, h, > p, t, k b,d,g

Vokale Sonoranten Obstruenten (Frikative, Plosive) Die Silbenphonologie wird durch solche mehrgliedrigen Sonoritätshierarchien determiniert. Graduelle Begriffe wie Sonoritätsmaximum, Sonoritätsminimum

und stetiger Sonoritätsanstieg bzw. -abfall sind phonologisch relevant, ebenso Übergangsgrade, z. B. Sonoranten wie in (l 3) oben gezeigt. Hinzu kommt, dass die Beweglichkeit der lautsprachlichen Artikulatoren sequenziell komplexe Silbenstrukturen nicht behindert. Diese Gegebenheiten schlagen sich phonolo- gisch darin nieder, dass die einfache binäre CV-Alternationsstruktur sequenziell komplexer ausfallen kann (z. B. CCV, CWC usw.) und in vielen Sprachen tatsächlich auch komplexer ausfallt, und dass sie als graduelle Sonoritätsse- quenz realisiert wird. Die wichtigste silbenstruktureil relevante substanzielle Charakteristik wird in (15) zusammengefasst:

(15) Lautsprachliche Prominenzskalen können zwischen maximal konso- nantisch und maximal vokalisch sehr viele Differenzierungen aufweisen.

Diese graduellen Übergänge determinieren eine graduelle phonologi- sche Alternationsstruktur.

Mehrere Erscheinungen des Deutschen demonstrieren die substanzielle Charak- teristik der lautsprachlichen Silbe. Eine wurde bereits erwähnt. In der V- Position mancher Silbentypen (vgl. (13)) erscheinen nicht nur Vokale, sondern auch die sonorsten Konsonanten (Sonoranten). Außerdem gibt es Silbengren- zen mit Gelenkkonsonanten, die nicht genau segmentiert werden können, d. h.

sich segmental überlappen. Um diese Erscheinung erklären zu können, müssen zunächst die silbenstrukturellen Besonderheiten des Standarddeutschen (Abk.

des Deutschen) vorgestellt werden.

Für das Deutsche wird angenommen (vgl. Wiese 1986, 2000), dass der Nukleus von Vollsilben zwei Positionen hat, die segmental besetzt sein müssen.

Vgl. (16):

(l 6) Verzweigungsgebot im Deutschen: Der Nukleus einer Vollsilbe hat zwei Skelettpositionen, die segmental assoziiert sein müssen.

Vollsilben sind Silben, die im Gegensatz zu Reduktionssilben den Wortakzent tragen können. Im Folgenden spreche ich von vokalischer und konsonantischer Nukleusposition bzw. nuklearer V- oder C-Position. Während die Annahme, dass in bestimmten Silbentypen zwei Skelettpositionen besetzt sein müssen, relativ unumstritten ist, findet die Annahme, dass diese dem Nukleus zuzuschla- gen sind, häufiger Kritiker (u. a. Becker 1996, Lenerz 2000). Die Wirkung des Verzweigungsgebots zeigt (17):

(17) a. [ ] b.

O N K

— —

l /\ l c v c c

l \/ l

[f a 1] <fahl> [f a 1] <Fall>

Das Verzweigungsgebot wird durch die Verteilung der Lang- und Kurzvokale im Deutschen gerechtfertigt. Im Deutschen ist die Vokalquantität lexikalisch distinktiv, wie folgende Minimalpaare illustrieren:

(l 8) Beet - Bett, fahl-Fall, Miete - Mitte, Höhle - Hölle, rote - Rotte, fühle - fülle, Buhle - Bulle

In der phonologischen Komponente des Lexikons des Deutschen muss also vermerkt werden, ob ein Vokalmonophthong in einer Vollsilbe mit der nuklearen C-Position assoziiert ist oder nicht, weil diese Information nicht vorhersagbar ist, d. h. aus silbenstrukturellen Beschränkungen nicht abgeleitet werden kann; vgl. die Spezifikationen in (19), in denen die doppelt durchgestri- chene Linie - wie in der Autosegmentalen Phonologie üblich - eine verbotene Assoziation darstellt:

r

(19) Q, CN

f a l <fahl> f a l <Fall>

l

Die Assoziationen mit den anderen silbenstrukturellen Positionen ergeben sich

| ius den unten diskutierten Silbenstrukturbeschränkungen von selbst und j nüssen nicht lexikalisch markiert werden. Vokalquantität wird in Anlehnung an

.teueren phonologischen Theorien suprasegmental repräsentiert, und zwar dadurch, dass ein Langvokal im Gegensatz zu einem Kurzvokal zwei Skelett- . Positionen besetzt (vgl. schon Clements/Keyser 1983).

Das Deutsche scheint eine Silbenschnittsprache zu sein (vgl. Vennemann 1994, Becker 1996), deren silbenstrukturelle Besonderheit die in (16) genannte Beschränkung für die Besetzung der nuklearen C-Position ist. Dieser Beschrän- kung zufolge bildet schon der Nukleus einer Vollsilbe eine minimale segmental obligatorisch zu besetzende VC-Alternationsstruktur, deren phonetisches Kor- relat tatsächlich prosodischer, und nicht wie vielfach angenommen ausschließ- lich quantitativer Natur ist (vgl. Spiekermann 2000). Diese nukleare Alterna- tionsstruktur charakterisiert die Vokalopposition im Deutschen: Langvokale bzw. Vokale mit sanftem Schnitt werden mit beiden Nukleuspositionen assoziiert (vgl. fahl), Kurzvokale bzw. scharf geschnittene Vokale nur mit der V-Position (vgl. Fall). Im Folgenden wird weiterhin aus rein praktischen terminologischen Gründen von Vokalquantität, Lang- und Kurzvokal gesprochen.

Da eine minimale Vollsilbe im Deutschen zwei besetzte Nukleuspositionen aufweist, muss einem Kurzvokal ein Konsonant (vgl. fall) oder ein weiterer Vokal in der zweiten Nukleusposition folgen, womit sich ein Diphthong ergibt (z. B. rau). Das Verzweigungsgebot erklärt auch, warum im Standarddeutschen ein Langvokal, ein Diphthong und die Folge Kurzvokal + Konsonant phonotaktisch äquivalent sind: Nach Kurzvokal kann genau ein Konsonant

mehr in der Silbe auftreten als nach Langvokal oder Diphthong. Alle diese Einheiten besetzen nämlich genau zwei nukleare Skelettpositionen (V und C).

Diese minimale Alternationsstruktur wird durch die Besetzung eines Silbenran- des, bevorzugt des Onsets, erweitert. Insoweit folgt auch das Deutsche der allgemeinen Rand-Gipfel-Konfiguration CV. Im Deutschen muss man aller- dings zwischen Nukleus im weiteren Sinn und V-Silbengipfel unterscheiden. Im V-Silbengipfel muss der Sonoritätsgipfel liegen (vgl. (22) unten). Die unmittel- bar folgende C-Position genießt einen Softderstatus. Ihre segmentale Besetzung ist in Vollsilben obligatorisch, was für ihren nuklearen Status spricht. Anderseits unterscheidet sie sich vom V-Silbengipfel dadurch, dass sie weniger sonore Segmente beherbergen kann und der Auslautverhärtung (vgl. ab [ap]) unterliegt.

Der Sonderstatus der nuklearen C-Position wird sich auch in der deutschen Schriftsprache zeigen.

Wie bereits erwähnt, folgt aus dem Verzweigungsgebot, dass in Vollsüben mit Kurzvokal die zweite Nukleusposition durch ein anderes Segment besetzt sein muss. Das gilt auch für wortinterne Kurzvokale wie bei fallen. Das Verzwei- gungsgebot und das bereits genannte Onset-Gebot (l l a) rechtfertigen die Annahme von ambisilbischen Konsonanten oder Gelenkkonsonanten wie bei fallen. Vgl. die silbenstrukturelle Darstellung des Minimalpaares/aAfe/z -fallen:

(20) (a)

CV C/\

[f a

\/

l C l

1

l

1

~

Nv l 1

3

K

l

C l

n]

(b) [ ]

O N O N K

l X\ l l l

CV C C V C

l l V l l

[f a l a n ]

Die zweite Silbe dieser Beispiele ist eine nicht betonbare Reduktionssilbe, die über einen einfachen Nukleus verfügt. Gelenkkonsonanten stiften segmental diffuse Silbengrenzen und könnten sich als Mediumspezifikum erweisen, da die phonetische Substanz der Lautsprache keine diskreten Einheiten hat. In der Schriftsprache, die über diskrete Einheiten verfügt, gibt es keine Gelenkkonso- nanten.

Eine weitere Erscheinung, die der graduellen, kontinuierlichen Substanz der Lautsprache entspricht, ist die Tatsache, dass Vokale mit geringerer Sonorität, also die hohen Vokale [u], [y] oder [i], in gipfeladjazenten C-Positionen erscheinen können (vgl. Wiese 2000). Zum einen finden wir sie in der nuklearen C-Position im Diphthong (vgl. bspw. die phonologische Form von leiten, lauten oder läuten). Zum anderen kommen solche Vokale z. B. im Onset der zweiten

Silben von Ferien, Nation und graduell vor, wenn die W rter zweisilbig ausgesprochen werden. (21) illustriert die zweisilbige Struktur von Nation:12 (21) M

σ σ

ι —ι

Ι~Ί Ι~~Ί~Ί

Ο Ν Ο Ν Κ Ι /\ /\ /\ Ι CV C C C V CC

Ι Χ/χ/Χ Ι \/ \

[η a t s i . ο η]

Solche Segmente werden von vielen Phonologen nicht als Vokale im engeren Sinn, sondern als Glides klassifiziert (vgl. Ramers/Vater 1995, Ramers 1998a).

Die Einf hrung dieses neuen Segmenttyps erweist sich bei Ber cksichtigung silbenstruktureller Gegebenheiten als berfl ssig, weil die konsonanten hnli- shere Realisation dieser Vokale eine Folgeerscheinung ihrer C-Position und der Sonorit tssequenzbeschr nkung ist, der wir uns nun widmen. Vgl. (22):

i ;22) Sonorit tssequenzbeschr nkung: In einer phonologischen Silbe muss die Sonorit t der Segmente zur V-Position hin stetig zunehmen und von der V-Position weg stetig abnehmen.

^ Diese Beschr nkung erkl rt u. a., dass Vokale nicht nur im Silbengipfel, d. h. in der V-Position, sondern auch in einer benachbarten C-Position, d. h. in der Silbengipfelschale, vorkommen, hier aber nur, wenn sie weniger sonor sind als der Vokal im Silbengipfel.

Die Wirkung der Sonorit tssequenzbeschr nkung zeigt sich auch darin, dass in (23) nur die ersten beiden einsilbigen Formen akzeptabel sind (vgl.

Vennemann 1982 f r eine eingehendere Diskussion):

(23) [trik], [h rt], *[rtik], *[hotr]

Nur extrasilbische Elemente wie [st] oder [sp] in Stau und Spaten, die i. d. R. nur am Rande phonologischer W rter vorkommen, werden von dieser Beschr n- kung nicht erfasst (vgl. Vennemann 1982, Wiese 2000).

12 Dass nur der Vokal [o], nicht aber auch [a] lang artikuliert wird, liegt an der Tatsache, dass oberfl chenrealisierte Vokall nge mit Betonung korreliert (vgl. Wiese 2000 und Becker 1996, der diese Korrelation au erdem als grundlegend betrachtet und das Verzweigungsgebot auf Tonsilben einschr nkt).

Die Sonoritatssequenzbeschränkung setzt im Gegensatz zur mediumneutra- len Promincnzbeschränkung (5) bzw. (12) mehrgüedrige graduelle Prominanz- abstufungen voraus. Auf eine binäre Vokal-Konsonant-Skala angewandt, kann die Sonoritatssequenzbeschränkung die soeben besprochenen Restriktionen im Deutschen nicht erfassen. Sie ist somit eine weitere mediumspezifische Erschei- nung,, die sich aus dem kontinuierlichen, graduellen Charakter phonetischer Ereignisse erklären lässt und weder in der Gebärdensprache noch im Schrift- system eine exakte Entsprechung findet.

Die Relevanz gradueller Sonoritätsabstufungen zeigt sich auch bei der lautsprachlichen Syllabierung. Die einschlägige Beschränkung ist (24):

(24) Syllabierungsbeschränkung: Bei einer lautsprachlichen internuklearen Konsonanz beginnt der nächste Onset mit dem letzten Sonoritätsmini- mum.

(24) trifft über die Sonoritatssequenzbeschränkung (22) hinaus eine Differenzie- rung zwischen Onset und Koda und verlangt das Sonoritätsminimum im Onset und nicht in der Koda. Aus diesem Grund wird die Beschränkung auch als Onset-Maximierung bezeichnet. Die Onsetcluster, die (24) verlangt, müssen j natürlich anderen gleich- oder höherrangigen Beschränkungen genügen. Eine einschlägige Beschränkung ist das Verzweigungsgebot für Vollsilben, die die Besetzung der nuklearen C-Position verlangt (vgl. (l 6) oben) und zusammen mit den Onsetgeboten (24) und (l l a) eine Gelenkbildung erzwingt (vgl. (20b) oben).

Eine weitere intervenierende Beschränkung ist, dass die wortmedialen Onset- , cluster auch wortinitial zugelassen sein müssen (vgl. das Initialgesetz von Vennemann 1982). Die Beispiele in (25a, b) befolgen alle intervenierenden Beschränkungen. Die Beispiele in (25c) verletzen das Initialgesetz (wenn man Eigennamen wie Gmund sinnvollerweise außer Betracht lässt). Im Falle eines solchen Regelkonflikts gibt es schwankende Intuitionen und auch schwankende normative Festlegungen (vgl. Muthmann 1996: 487 f.):

(25) a. [ma:$b], [ty:$rs]

b. [vi:$dri9], [e:$kli9], [duqSkb]

c. [a:$dbr], [ra:$dter], [re:$dnor], [ma:$gma]

Ich fasse zusammen. Die grundlegende modalitätsneutrale Alternationsstruktur manifestiert sich auch in der lautsprachlichen Silbe des Deutschen dadurch, dass die CV-Silbe die ideale Konfiguration ist. Aufgrund der charakteristischen Substanz der Lautsprache - kontinuierliche sich überlappende Schallereignisse bzw. feinmotorische Artikulationsvorgänge - können sehr fein abgestufte Sonoritätsskalen an Relevanz gewinnen. Infolgedessen nehmen die lautsprachli- chen Prominenzbeschränkungen auf solche Feinabstufungen Bezug und erge- ben viel differenziertere Restriktionen als in den anderen untersuchten Modali-

täten. Aus der binären CV-Alternation kann - wie am Beispiel der deutschen Lautsprache gezeigt - eine durch die Sonoritätssequenzbeschränkung erfasste graduelle Alternation entstehen. Das sind modalitätsunabhängige wie allgemein lautsprachliche Merkmale, die sich in der deutschen Lautsprache manifestieren.

Mindestens fünf Erscheinungen des Deutschen demonstrieren die substanzielle Charakteristik der laütsprachlichen Silbe. In der V-Position von Reduktionssil- ben erscheinen nicht nur Vokale, sondern auch die sonorsten Konsonanten (Sonoranten). Ferner gibt es Silbengrenzen mit Gelenkkonsonanten, die nicht genau segmentiert werden können, d. h. sich segmental überlappen. Außerdem sind in C-Positionen nicht nur Konsonanten, sondern weniger sonore, hohe Vokale zugelassen. Desweiteren gibt es in der Lautsprache eine Sonoritätsse- quenzbeschränkung, die mehr als zwei Abstufungen zwischen den einzelnen Skelettpositionen vornimmt. Schließlich nimmt die Zerlegung der Wörter in Silben auf den graduellen Begriff des Sonoritätsminimums Bezug.

: 5. Die Silbe in der Schriftsprache

S| Die Rolle silbischer Einheiten in der Graphematik wurde in früheren Arbeiten

! luf die Worttrennung am Zeilenende beschränkt (vgl. Hofrichter 1980, 1989 inter der Bezeichnung „graphisches Wortsegment"). In neueren Ansätzen wird lie Rolle der Schreibsilbe als eigenständige graphematische Einheit deutlicher lerausgearbeitet (z. B. Eisenberg 1989,1995, Äugst 1986,1990, Butt/Eisenberg 1990, Prinz/Wiese 1991, Günther 1992, Maas 1995,1997, Ramers 1998b, Primus

^ 2000, Sternefeld 2000). Die Ergebnisse dieser schriftsystembezogenen Ansätze werden durch psycholinguistische Evidenz für eine suprasegmentale, sublexika- Jische graphematische Einheit ergänzt (z. B. Caramazza/Miceli 1990, McClos- key et al. 1994, Badecker 1996, Domahs et al. 2001, Wül et al. 2001, Nottbusch/Weingarten 2001). Es gibt aber auch neuere Ansätze, die die Relevanz der graphematischen Silbe im Besonderen und graphematischer Einheiten im Allgemeinen (Graphem, Wort u.Ä.) weiterhin abstreiten (z.B.

Garbe 1985, Ossner 1996, 2001). Wie bereits in der Einleitung dieser Arbeit erwähnt, ist diese Position zum einen systematisch und theoretisch durch ein derivationelles Modell des Schriftsystems begründet. Zum anderen ist die Skepsis gegenüber der Schreibsilbe durch die Schwierigkeiten bedingt, den Begriff zu präzisieren und somit den Weg für eine allgemeine graphematische Silbentheorie frei zu machen. Um die Schließung dieser Forschungslücke bemüht sich der vorliegende Abschnitt.

5.1 Die graphische Substanz der Alternationsstrukiur

Zunächst soll die graphische Substanz der Silbe näher erläutert werden, um auf dieser Grundlage die charakteristische Alternationsstruktur der schriftsprachli- chen Silbe besser erfassen zu können. Als Untersuchungsgegenstand dient das Allgemeine Moderne Römische Alphabet und die zusätzlichen Buchstaben, derer sich das deutsche Schriftsystem bedient. Viele der aufgestellten Hypothe- sen gelten auch für andere Sprachsysteme, aber das Beispielmaterial und einige Detailfragen betreffen ausschließlich das Deutsche. Außerdem wird sowohl im Sinne der Ableitbarkeitshypothese als auch im Sinne der Korrespondenzhypo- these angenommen, dass im Deutschen die graphematische Silbe dieselbe Konstituenten- und Skelettstruktur aufweist wie die phonologische Silbe (vgl.

Primus 2000). Das führt zur Annahme eines verzweigenden Nukleus auch in der Graphematik des Deutschen.

Alphabetische Schriftsprachen sind auf den hier zur Diskussion stehenden Ebenen analog strukturiert wie Laut- und Gebärdensprachen. Es gibt kleinste lexikalisch distinktive, jedoch nicht bedeutungstragende Einheiten, die nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten zu immer größeren distinktiven, aber nicht bedeutungstragenden Einheiten miteinander kombiniert werden, nämlich zu · Buchstaben, Graphemen und Silben. Die kleinsten Einheiten des Schriftsystems untersucht die Graphetik (vgl. Althaus 1980, Watt 1983,1988, Brekle 1994), die . sich mit den kleinsten Buchstabenteilen und ihrer Kombinatorik beschäftigt, Allerdings wurden solche Merkmale kaum hinsichtlich ihrer Funktion im Sprachsystem untersucht (vgl. jedoch Naumann 1989 und Primus 2001). Die vorliegenden Überlegungen beziehen sich auf rezeptionsorientierte, visuelle Merkmale, die im Gegensatz zu den produktionsorientierten Merkmalen weniger Variationen unterliegen.13

Für die Silbe ist die Spatiumeinteilung der Kleinbuchstaben14 relevant. Die Buchstaben und ihre distinktiven Teile werden auf der Grundlage vier überein- ander liegender Spatien bestimmt:

13 Watt (1983,1988) und Günther (1988) betonen das Primat der rezeptionsbasierten Merkmale in Schriftsystemen. Wichtig für unsere Überlegungen zur graphematischen Silbe ist jedoch die Tatsache, dass sich diese Einheit auch in der Schreibproduktion nachweisen lässt (vgl. Will et al. 2001, Nottbusch/Weingarten 2001).

14 Das System der Kleinbuchstaben ist das grundlegende System, aus dem die Großschreibung (die Initialgroßschreibung wie die durchgehende Großschreibung) durch Regeln abgeleitet werden kann (vgl. Gallmann 1985, Günther 1988)

Jeder Großbuchstabe hat unabhängig von seiner internen Struktur eine gleiche Länge, die sich auf die Spatien 2-4 erstreckt. Kleinbuchstaben unterscheiden sich systematisch in der Lange von Großbuchstaben und sind in ihrer Länge variabel· Brekle (1994) hat nachgewiesen, dass für die Buchstabenformen der westlichen Alphabetschriften (beginnend mit den Phönizischen) die Ausfor- mung einer geraden vertikalen Linie, die er Hasta und Watt (1983, 1988) Vexillum nennt, charakteristisch ist. Besonders deutlich ist dieses Hasta- bzw.

Vexillumprinzip in den modernen römischen Kleinbuchstabenalphabeten, unse- rem zentralen Untersuchungsgegenstand, manifest. Den buchstabendifferenzie- renden Teil nennt Brekle Coda und Watt Augment. Aufgrund der folgenden Beschränkung kann das Mittelspatium, das aus den inneren Spatien 2 und 3 besteht, als Wahrnehmungszentrum der Buchstabenschrift aufgefasst werden.

(26) Mittelspatiumbeschränkung: Die Kleinbuchstaben haben ihr buchsta- r bendiiferenzierendes Augment im Mittelspatium (Ausnahme „g" vs.

„q"). Viele Kleinbuchstaben überschreiten das Mittelspatium nicht.

I pnsichtlich der Länge der Kleinbuchstaben wird folgende Festlegung getrof- sn:

27) Kleinbuchstaben, die nur das Mittelspatium füllen, sind [—lang], solche, die es überschreiten, sind [+lang].

dem graphetischen Längenkontrast korreliert die graphematisch relevante .Klassifizierung der Segmente (Buchstaben und Grapheme) in V- und C- Segmente. (28) zeigt, dass native V-Buchstaben im Gegensatz zu C-Buchstaben das Mittelspatium nie überschreiten dürfen:15

(28) V-Buchstaben [—lang]: a, e, i, o, u

C-Buchstaben [4- lang]: b, d, f, g, h, j, k, l, p, q, ß, t C-Buchstaben [—lang]: c, m, n, r, s, v, w, ,

Die Buchstaben mit Trema, d.h. o', ö, ü, sind komplexe Grapheme (vgl.

Gallmann 1985). Grapheme sind lexikalisch distinktive Buchstaben oder Buchstabencluster wie z. B. <ch> und <sch> in (tauchen) bzw. (tauschen), die silbenstrukturell eine unzerlegbare Einheit bilden (vgl. Eisenberg 1985, Äugst 1985). Die Klassifizierung in V und C gilt auch für Grapheme. Komplexe 15 Weil das graphische Längenmerkmal keine komplementäre Klasseneinteilung erlaubt, schafft nur eine extensionale Definition durch Aufzählung der betroffenen Einheiten Eindeutigkeit. Diese Unterscheidung ist trotz verfänglicher CV-Terminologie segmentaler und nicht silbenstruktureller Natur. In Ermangelung einer besseren Termino- logie wird hier diese Mehrdeutigkeit in Kauf genommen.

Grapheme, die einen C-Buchstaben enthalten und somit das Mittelspatram überschreiten dürfen, sind C-Grapheme (z. B. <qu».

Die Unterscheidung zwischen V- und C-Graphemen spielt für die Zerlegung der Wörter in Silben (Syllabierung) sowie für Silbenstrukturbeschränkungen eine wichtige Rolle. Die Syllabierungsbeschränkung lautet (vgl. (41) unten), dass das letzte C-Graphem zwischen zwei V-Graphemen bei der Worttrennung am Zeilende auf die nächste Zeile kommt (z. B. <be-ten>, <ker-le». Die Relevanz des Längenmerkmals für das Schriftsystem des Deutschen hat Naumann (1989:

194f.) hervorgehoben. Naumanns Annahme ist, dass das lange Vexillum der C-Grapheme bzw. C-Buchstaben als ikonisches Zeichen für einen wortinternen phonologischen Onset, dem eine Schließbewegung der Artikulatoren entspricht, dient. Folgende Tabelle veranschaulicht mehrere einschlägige Fälle:

Onset langer Buchstabe lautlicher Verschluss

b k t k f f

Nukleus kurzer Buchstabe

lautliche Öffnung e e ö e a a

Koda leer oder kurz

r

·- .,;-;' n · · .··'

" . ""' r·"' :····

·· : ' . : . . ·'

Onset langer Buchstabe lautlicher Verschluss

t 1 n

": ·-:· · · ;H . · - ' - ·

• t.·.. ' V '

:, - ^·. ; . .'

Nukleus kurzer Buchstabe

lautliche Öffnung e e e e e e

Naumanns Hypothese der graphetischen Onsetvisualisierung ist empirisch nur partiell erfüllt. Bei Wörtern wie <töne> oder <kenne> wird der Onset der zweiten Silbe visuell durch Länge gar nicht angezeigt. Bei Wörtern wie <falte>

wird er nicht eindeutig angezeigt. Bei Wörtern wie <fahre> enthält fälschlicher- weise die Koda der ersten Silbe und nicht der Onset der zweiten Silbe die Länge.

Die Probleme ergeben sich aus der Annahme Naumanns, dass es auf das lange Vexillum der C-Buchstaben und den Silbenanfang ankommt. C-Buchstaben sind jedoch in ihrer Länge unterschiedlich und außerdem kommen sie nicht nur im Onset vor. Aus diesem Grund können sie den Silbenanfang durch Länge nicht immer eindeutig abbilden.

Hier wird dagegen die Auffassung vertreten, dass die visuelle Kennzeichnung des Silbengipfels zuverlässiger ist als die des Silbenanfangs. Folgende Beschrän- kung über den Silbengipfel gilt ausnahmslos:

(29) Der graphetische Silbengipfel darf das Mittelspatium nicht überschrei- ten. Nicht-native Buchstaben / Grapheme (vgl. Lyrik, Physik) unterlie- gen dieser Beschränkung nicht. Die Beschränkung gilt für Buchstaben und nicht für Diakritika (Trema, i-Punkt).

Diese Beschränkung lässt sich aus der allgemeineren Prominenzbeschränkung erklären, dass der Silbengipfel unabhängig vom Realisationsmedium (Laut-, Schrift- oder Gebärdensprache) das Wahrnehmungszentrum der Silbe bildet und im optimalen Fall nur mit wahrnehmungsprominenten Elementen asso- ziiert wird (vgl. (5) oben). Mediumspezifisch ist die binäre Prominenzskala:

(30) Prominenzskala für die deutsche Schriftsprache: V-Segment < C- Segment (Buchstabe oder Graphem)

Diese binäre Segmentklassifizierung liegt in der substanziellen Charakteristik der Schriftsprache begründet (vgl. Günther 1983), die in (31) zusammengefasst wird:

(31) Das schriftsprachliche Medium weist diskrete Einheiten auf. Schrift- sprachliche Prominenzskalen sind binär und diskret. Sie determinieren eine binäre silbische Alternationsstruktur ohne Übergangselemente zwischen C und V. Diese starke Binaritäts- und Diskretheitshypothese

; i gilt uneingeschränkt für das nativ-deutsche Schriftsystem.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die graphische Substanz der dternationsstruktur in der Spatiumeinteilung bzw. Länge der Kleinbuchstaben egt. Im Silbengipfel wird das Mittelspatium, das Wahrnehmungszentrum der Versuchten Alphabetschrift, nicht überschritten, in den Silbenrändern wird es

;sehr oft (aber nicht immer) überschritten. Es handelt sich um eine binäre Alternation, die zur allgemeinen Diskretheit graphischer Elemente gut passt.

Aus dieser medialen Charakteristik ergibt sich die auf das Schriftsystem bezogene binäre Klassifizierung in V- und C-Grapheme, wobei erstere die prominenten Segmente sind.

5.2 Silbenstrukturelle Beschränkungen des deutschen Schriftsystems

Die Prominenzbeschränkung des Schriftsystems nimmt nicht direkt auf das Mittelspatium Bezug, sondern auf die zwei Buchstaben- bzw. Graphemklassen.

V-Grapheme belegen nur das Mittelspatium, C-Grapheme sind nicht auf das Mittelspatium beschränkt, so dass die einzige graphembezogene Generalisie- rung, die die graphetische Beschränkung (29) ausnahmslos erfüllen kann, folgende ist:

(32) Silbengipfel-Beschränkung in der deutschen Schriftsprache: Jeder graphematische Silbengipfel (jede V-Position) ist mit einem V-Graphem assoziiert. Formal: