Tagungsband

18 .

Wertschöpfung und Innovation

Termin: 20.–21.10.2014, Heffterhof, Salzburg

www.herz.eu

Wo Heizung. Da Herz.

Der KOMPLETTANBIETER

HERZ Energietechnik GmbH Herzstraße 1, A-7423 Pinkafeld Tel.: +43(0)3357 / 42 84 0-0 Fax: +43(0)3357 / 42 84 0-190 offi ce-energie@herz.eu

www.herz.eu

für erneuerbare Energiesysteme…

www.herz.eu

Der KOMPLETTANBIETER

für erneuerbare Energiesysteme…

• Holzvergaserkessel 10 bis 40 kW

• Stückholz-/Pellets

Kombikessel 4 bis 40 kW

• Pelletsanlagen 4 bis 1500 kW

• Hackgutanlagen 6 bis 1500 kW

• Wärmepumpen 5 bis 18 kW

• Speichertechnik

- Bester Heizkomfort - Hoher Wirkungsgrad

- Österreichische Qualitätsprodukte - Flächendeckendes Service

- Kompetente Beratung

- Verkauf über Ihren Installateur

• Brennstoff Holzpellets

• Elektrische Leistung 180 kW

• Thermische Leistung 270 kW

• Anlagenwirkungsgrad netto el. > 30%

• Gesamtwirkungsgrad > 75 %

• CO

2-Einsparung bis 1000 t/a

• Monitoring, Service, Fernzugriff , etc.

Leistungsdaten in Kombination mit Burkhardt BHKW 180 HG

BURKHARDT HOLZVERGASER V 3.90

FÜR DIE GRÜNE ZUKUNFT ÖSTERREICHS

20.–21. Oktober 2014 im Heffterhof, Salzburg

5

18.

Programmübersicht/Inhaltsverzeichnis

Montag, 20.10.2014

Biomassetag

09:00–10:30 Block I: Potenziale Bioenergie . . . 13

11:00–12:40 Block II: Rohstoffe . . . 25

14:00–15:40 Block III: Wertschöpfung und rechtlicher Rahmen . . . 41

16:20–18:00 Block IV: Innovation . . . 55

ab 20:00 Abendempfang mit Musik

Dienstag, 21.10.2014

Heizwerke-Betreibertag 09:00–10:30 Block I: Biomasse-Nahwärme . . . . 7511:00–12:40 Block II: Betreibermodelle, Finanzierung . . . 83

14:00–15:40 Block III: Holzgasanlagen . . . 105

16:10–17:30 Bock IV: Optimierung und Effizienzsteigerung . . . 127

Impressum: Herausgeber, Eigentümer und Verleger: Österreichischer Biomasse-Verband, Franz Josefs-Kai 13, A-1010 Wien; Inhalt: Autoren der Beiträge, eine detaillierte Quellenangabe zu den Beiträgen kann – sofern nicht angegeben – von den Autoren angefordert werden; Redaktion: Forstassessor Peter Liptay; Gestaltung: Wolfgang Krasny; Druck: Druckerei Janetschek GmbH, Brunfeldstraße 2, 3860 Heidenreichstein; Erscheinungstermin: 10/2014; Der Inhalt des Tagungsbandes wurde mit größter Sorgfalt erstellt, für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

ENERGIECOMFORT Biomasse-Tuning:

geringerer Brennstoffeinsatz – höhere Effizienz innovative Steuerung – mehr Rentabilität

effizienz@energiecomfort.at www.energiecomfort.at

Unser Service.

Erfolg. Ihr

20.–21. Oktober 2014 im Heffterhof, Salzburg

7

18.

Motto Wertschöpfung und Innovation

Die Innovationskraft und die positiven Wertschöpfungseffekte des heimi- schen Bioenergiesektors stehen im Mittelpunkt des 18. Österreichischen Biomassetages vom 20. bis 21. Oktober in Salzburg, der vom Österreichi- schen Biomasse-Verband und der Landwirtschaftskammer Salzburg orga- nisiert wird. In Österreich und auch im Land Salzburg leistet Biomasse als mit Abstand wichtigster erneuerbarer Energieträger einen großen Beitrag zur Sicherung einer leistbaren Energieversorgung. Der Einsatz von Biomasse schafft Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der Region, wie am Beispiel Salzburg deutlich wird: 97 % der Wertschöpfung aus dem Betrieb der Biomasse-Anlagen verbleiben im Bundesland. Alleine 2013 konnten so rund 300 Millionen Euro in Salzburg gehalten werden.

Neben einem Ausblick auf die heimischen Bioenergie-Ausbaupotenziale werden im Rahmen des 18. Österreichischen Biomassetages die Mög- lichkeiten zur Steigerung der Rohstoffverfügbarkeit, von alternativen biogenen Brennstoffen sowie von innovativen, neuen Technologien beleuchtet. Auch der boomende internationale Pelletshandel sowie Optionen der Biomasse für städtische Fernwärme werden thematisiert.

Neue Richtlinien für Umweltförderungen im Inland, ein neues Energie- effizienzgesetz sowie sich ändernde EU-Richtlinien erfordern eine ständige Anpassung der Branche an die neuen Gegebenheiten. Der Heiz- werke-Betreibertag, der seit mehreren Jahren ein wichtiger Bestandteil des Österreichischen Biomassetages ist, behandelt diese aktuellen Ent- wicklungen rund um das Thema Biomasse-Nahwärme.

Zentrale Tagungsschwerpunkte des 18. Österreichischen Biomassetages:

• Bioenergie 2020 – 2030 – 2050

• Bioenergie am Weltmarkt

• Holzgasanlagen

• Wertschöpfung durch Bioenergienutzung

• Holzmobilisierung und Klimaschutz

Der bereits Tradition gewordene Abendempfang bietet am 20. Oktober eine hervorragende Möglichkeit zum Gedankenaustausch sowie zum Knüpfen neuer Kontakte. Wir freuen uns darauf, Sie am 18. Österreichi- schen Biomassetag in Salzburg begrüßen zu dürfen.

Dipl.-Ing. Dr. Horst Jauschnegg Abg. z. NR ÖkR Franz Eßl

Vorsitzender Österreichischer Präsident der

Biomasse-Verband Landwirtschaftskammer Salzburg

...kompromisslos, die beste Wahl in der Biomasse!

Das innovative MULTICAL® Wärmemengenzähler-Sortiment bietet

• höchste Wertschöpfung durch präzise, stabile und langlebige Ultraschall-Technologie

• unkomplizierte, sichere und qualitativ hochwertige Zähler-Systeme

• flexible Fernauslesung durch eine Vielzahl von Kommunikationstechnologien

• robuste Ultraschall-Durchflusssensoren von 0,6 bis 1000 m³/h

Wir messen,

MULTICAL® 801 MULTICAL® 402

MULTICAL® 602

MULTICAL® 302 ULTRAFLOW®

was für Sie zählt...

9

18.

Montag, 20. Oktober 2014

08:00–09:00 Registrierung 09:00–09:30 Begrüßung

• Dipl.-Ing. Dr. Horst Jauschnegg, Vorsitzender Österreichischer Biomasse-Verband

• Abg.z.NR ÖkR Franz Eßl, Präsident Landwirtschaftskammer Salzburg

• Dipl.-Ing. Dr. Josef Schwaiger, Landesrat Salzburg 09:30–10:00 Bioenergie 2020 – 2030 – 2050

Dipl.-Ing. Dr. Horst Jauschnegg, Österreichischer Biomasse-Verband 10:00–10:30 Bioenergie am Weltmarkt

Dipl.-Ing. Dr. Heinz Kopetz, Vorsitzender Weltbiomasseverband 10:30–11:00 Kaffeepause

11:00–12:40 Rohstoffe

11:00–11:25 Waldbewirtschaftung, Holznutzung und Klimaschutz – ein Siegerteam

SC Dipl.-Ing. Gerhard Mannsberger, Leiter Sektion III – Forstwirtschaft, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser- wirtschaft

11:25–11:50 Holzmobilisierung im Kleinwald – noch Luft nach oben?

Obm. Rudolf Rosenstatter, Waldverband Österreich und Salzburg 11:50–12:15 Alternative biogene Brennstoffe –

verfügbar und verbrennbar?

Hofrat Dipl.-Ing. Dr. Josef Rathbauer, BLT Wieselburg, Lehr und Forschungszentrum Francisco Josephinum

12:15–12:40 Städtische Fernwärme – Game-Changer internationaler Pelletsmarkt?

Ludger Spohr, VIS NOVA Trading GmbH 12:40–14:00 Mittagspause

14:00–15:40 Wertschöpfung und rechtlicher Rahmen

14:00–14:25 Regionale Wertschöpfungseffekte durch Biomasse – Zahlen, Fakten und Vergleiche

Dipl.-Ing. Johannes Schmidl, Österreichische Energieagentur 14:25–14:50 Noch Platz? – Holzbedarf und Versorgung von Nahwärmeanlagen

Dipl.-Ing. Dr. Christian Metschina, Landwirtschaftskammer Steiermark 14:50–15:15 Förderregime für Biomasse ab 2015 – ein Überblick MR Dipl.-Ing. Gottfried Lamers, Abteilung I/3, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

15:15–15:40 Emission, Effizienz, Gerätekennzeichnung – rechtliche Herausforderungen für Biomasse?

Dr. Elisabeth Berger, Vereinigung Österreichischer Kessellieferanten (VÖK) 15:40–16:20 Kaffeepause

16:20–18:00 Innovation

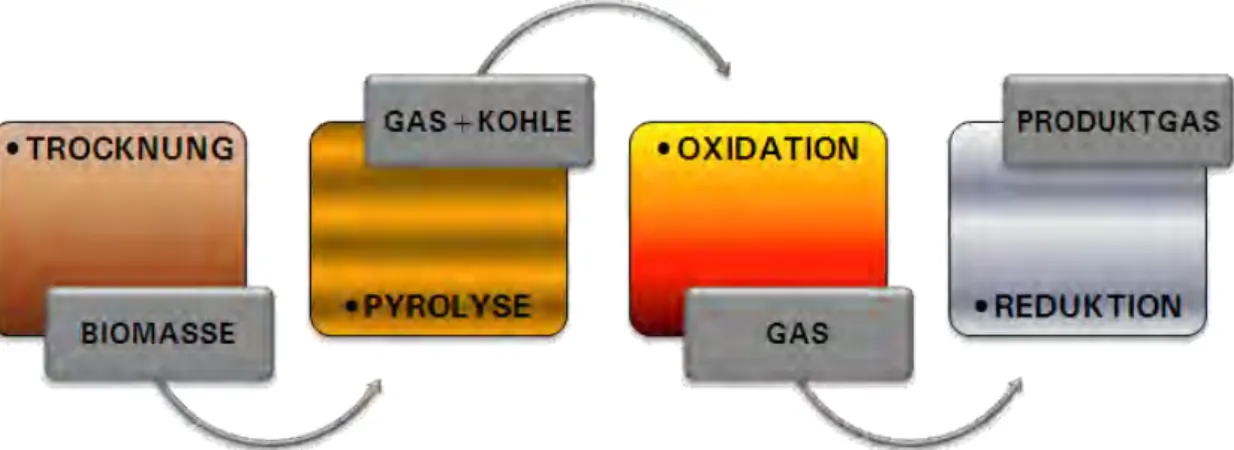

16:20–16:45 Holzgas – eine Option für Wärme und Stromversorgung in Wohnbau und Gewerbe?

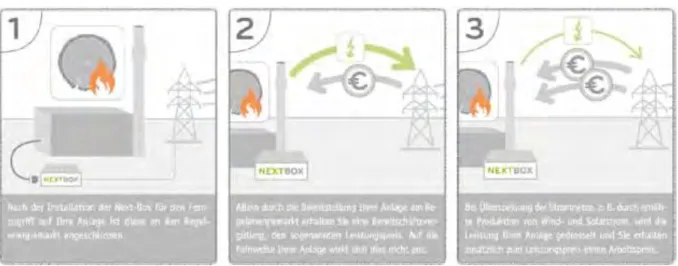

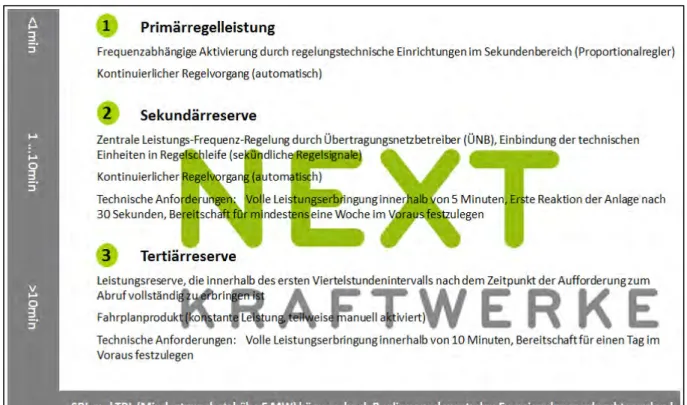

Dipl.-Ing. (FH) Marcel Huber, MCI Management Center Innsbruck 16:45–17:10 Gemeinsam stark – Virtuelle Kraftwerke in der Praxis Dipl.-Kff. Lisann Krautzberger, Next Kraftwerke GmbH

17:10–17:35 Bioökonomie – Ergänzung oder Konkurrent der energe- tischen Biomasseveredelung?

Hofrat Dipl.-Ing. Manfred Wörgetter, Bioenergy 2020+ GmbH 17:35–18:00 Energiemanagement mit Biogas – eine unterschätzte Option

Dipl.-Ing. Dr. Bernhard Stürmer, ARGE Kompost und Biogas Österreich 20:00 Abendempfang mit musikalischer Umrahmung im Heffterhof

Biomassetag –

Wertschöpfung und Innovation

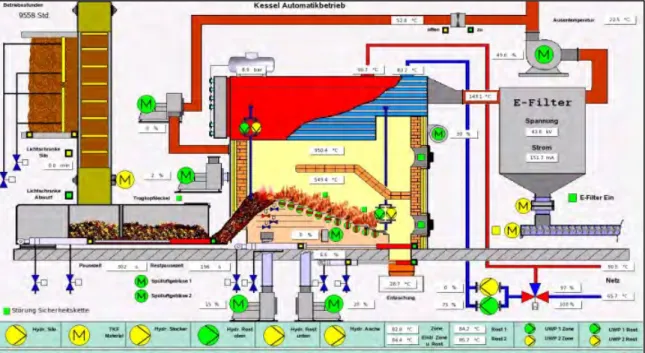

Wir optimieren Ihre Anlage

INP Austria GmbH Hauptstraße 47 4210 Gallneukirchen

Tel. +43 7235 221 88 - 0 Fax +43 7235 221 88 - 99 austria@inp-e.com www.inp-e.com

INP - Ihr professioneller Partner in den Bereichen

Elektrotechnik Leittechnik

Anlagen- und Verfahrenstechnik Prozessoptimierung

Wir planen und koordinieren komplette Projekte von der Prüfung und dem Austausch von Einzelkomponenten bis hin zur Abwicklung von Gesamtanlagen. Außerdem verfügen wir über ein anbieterneutrales und produktunabhängiges Know-how, so dass wir schnittstellenübergreifende Lösungen anbieten können. Wir können auf umfangreiche und erfolgreiche Referenzen verweisen und biete mit über 400 Technikern und Ingeni- euren aus der Kraftwerksindustrie ein breites Leistungsspektrum.

Sprechen Sie uns an, wir bieten die Lösung!

Feuerleistungsoptimierung

Leistungssteigerung Reduzierung von Revisions- und Wartungskosten

Erhöhung Automatisierungsgrad Maximaler Bedienkomfort Kosteneinsparungen im Betrieb

Nutzen Sie die Vorteile der

innovativen Feuerleistungstechnik

längere Anlagenlaufzeiten

mehr Brennstoffdurchsatz

höhere Energieeffizienz

optimaler Ausbrand

weniger Arbeit und Kosten

geringere Emissionen

11

18.

Dienstag, 21. Oktober 2014

08:00–09:00 Registrierung

09:00–09:15 Begrüßung und Eröffnung

• Dipl.-Ing. Dr. Horst Jauschnegg, Vorsitzender Österreichischer Biomasse-Verband

• ÖkR Ludwig Schurm, Vorsitzender Arbeitsgemeinschaft Biomasse-Nahwärme

09:15–09:30 Die ARGE Biomasse-Nahwärme (ABiNa) drei Jahre aktiv – eine Bilanz

ÖkR Ludwig Schurm, Arbeitsgemeinschaft Biomasse-Nahwärme 09:30–10:00 Bildungsoffensive Biomasse-Nahwärme – Schulungen, Arbeitskreise und Beratung

Daniel Paleczek MSc, Arbeitsgemeinschaft Biomasse-Nahwärme 10:00–10:30 Biomasseprojekte erfolgreich zur Förderung einreichen und abrechnen – Neuerungen 2014

Dipl.-Ing. Dr. Klaus Frühmann, Kommunalkredit Public Consulting GmbH 10:30–11:00 Kaffeepause

11:00–11:25 Möglichkeiten zur Optimierung und Finanzierung von Biomasseprojekten

Mag. Marian Ivanov, Kommunalkredit Austria AG Ing. Manfred Blöch, MBA, EnergieComfort GmbH

11:25–11:50 Die Auswirkungen des Energieeffizienzgesetzes für Heizwerke

Dipl.-Ing. Kasimir P. Nemestothy, Landwirtschaftskammer Österreich 11:50–12:15 Imagearbeit für Bioenergie – Gute Wärme wächst nach Dipl.-Ing. Christoph Pfemeter, Österreichischer Biomasse-Verband 12:15–12:40 Netzwasser – Auswirkungen auf die Wärmemessung Josef Enzinger, Enzinger Warmwassermessungs GmbH

12:40–14:00 Mittagspause

14:00–14:25 Brennstoff – Reststoff – Müll?

Eine rechtliche Betrachtung

Ing. Martin Mayer, Landwirtschaftskammer Kärnten

14:25–14:50 Holzgas-KWK-Anlagen – Projekte 2014 und Markt- übersicht

Mag. (FH) Gerhard Uttenthaller, Biomasseverband Oberösterreich 14:50–15:40 Vorstellung Holzgasanlagen

• Jan Krüger, SynCraft Engineering GmbH

• Dipl.-Ing. Thomas Bleul, Spanner Re 2 GmbH

• Prok. Ing. Wolfgang Aichinger, Fröling GmbH

• Harald Gottschalk, Burkhardt GmbH

• Dipl.-Ing. Wolfgang Felsberger, Urbas GmbH

15:40–16:10 Kaffeepause

16:10–16:35 Mehr Energie aus weniger Biomasse – Effizienzsteige- rung im Heizwerk

Matthias Göllner, SEEGEN

16:35–17:00 Heizwerke-Upgrade mit Holzgas, Photovoltaik und Trocknung in Maria Laach/NÖ

Dipl.-Ing. Christian Burger, Agrar Plus

17:00–17:30 Hackgutübernahme und Abrechnung Ing. Franz Moser, Maschinenring Service Oberösterreich 17:30 Ende der Veranstaltung

Heizwerke-Betreibertag

Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH, Finkensteiner Strasse 7, A-9585 Gödersdorf-Villach

AustroFLEX Fernwärmesysteme

Flexible, vorisolierte Fernwärmeleitungen

Österreichische Qualität, bewährt seit 30 Jahren

AUSTROPUR, die intelligente Lösung

zeichnet sich durch Flexibilität, hohe

Dämmung, rasche Installation und

geringste Wärmeverluste aus.

20.–21. Oktober 2014 im Heffterhof, Salzburg

13

18.

Biomassetag

Block I:

Potenziale Bioenergie

Bioenergie 2020 – 2030 – 2050

Dipl.-Ing. Dr. Horst Jauschnegg

Vorsitzender des Österreichischen Biomasse-Verbandes Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Wien,

jauschnegg@biomasseverband.at www.biomasseverband.at

2030 ein Drittel des Energieverbrauchs mit Biomasse decken

Stellen Sie sich vor, Sie drehen den Gashahn auf und es kommt kein Gas raus. Das ist das Horrorszenario, mit dem sich die EU und auch Österreich seit der Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auseinandersetzen müssen. Für energieintensive Industriebetriebe wie auch für rund 900.000 Gasheizer in Österreich stellt sich die brennende Frage, ob die Versorgungssicherheit mit Gas bei einem länger andauernden Lieferstopp im Winter 2014/15 gesichert ist. Während Politik und Gaskonzerne beruhigen, ist klar: Dreht Putin den Gashahn zu, bleibt es in vielen Wohnungen kalt und in vielen Teilen Europas geht das Licht aus. Auch wenn die EU-Kommission in ihrer aktuellen Strategie zur Energieversorgungssicherheit vorrangig auf den Bau neuer Gasleitungen und die Erschließung von Schiefergas setzt, zeigen die Fakten: Eine sichere und unabhängige Energieversorgung in Österreich und der EU kann nur durch die Senkung des Energieverbrauchs und den massiven Ausbau aller Formen der erneuerbaren Energie sichergestellt werden. Österreich muss 100 % der Kohle, 92 % des Öls und 79 % des Erdgases importieren. Mehr als elf Milliarden Euro fließen dafür Jahr für Jahr zu einem großen Teil in politisch instabile Krisenregionen ab. Nur wenn man auf die heimischen erneuerbaren Energieressourcen setzt, kann man sich aus dieser Importabhängigkeit und damit auch aus der Abhängigkeit von Russland befreien.

Nutzt man die verfügbaren Biomassepotenziale konsequent, kann der heimische Bioenergiesektor im Jahr 2030 rund ein Drittel des Energiebedarfs decken, sofern gleichzeitig die von der EU angestrebte 30-prozentige Reduktion des Energieverbrauchs erreicht wird.

Biomasse ist die Säule der Energiewende

Österreich ist reich an erneuerbaren Energieressourcen. Die Biomasse ist das Fundament einer nachhaltigen Energieversorgung in Österreich. Sie ist mit einem Anteil von 58 % der wichtigste erneuerbare Energieträger, gefolgt von der Wasserkraft mit 37 %.

Abbildung 1: Bruttoinlandsverbrauch erneuerbare Energieträger 2012

15

18.

Der Anteil der Bioenergie am gesamten Energieverbrauch konnte zwischen den Jahren 1990 und 2012 von 9 % auf 17,4 % gesteigert werden, obwohl sich der Energieverbrauch in Österreich innerhalb dieser Periode um 35 % erhöht hat. Diese Steigerung war nur möglich, weil der Biomasseeinsatz seit dem Jahr 1990 absolut um das 2,5-fache ausgebaut werden konnte. Konkret erhöhte sich der Biomasseeinsatz von 96 Petajoule im Jahr 1990 auf 247 Petajoule im Jahr 2012.

Österreich muss gemäß EU-Vorgaben im Jahr 2020 einen Anteil von 34 % erneuerbarer Energie im Energiemix erreichen. Dies gelingt nur durch einen zügigen Ausbau der Bioenergienutzung. Aktuell beträgt der Anteil der erneuerbaren Energie in Österreich bereits 32 %. Bis 2020 könnte bei entsprechenden Rahmenbedingungen ein deutlich höherer Anteil als 34 % erreicht werden. Ohne Bioenergie würde der Anteil jedoch bei maximal 12 % stagnieren. Daher ist klar: Ohne Bioenergie gibt es keine Energiewende!

Potenziale mobilisieren

In Österreich konnte der Biomasseeinsatz von 2005 bis 2012 um 56 % gesteigert werden. Wenn es gelingt, die brachliegenden Rohstoffpotenziale aus der Forst- und Holzwirtschaft, der Landwirtschaft und aus dem Abfallsektor zu mobilisieren, ist eine weitere Steigerung der Biomassenutzung in Österreich um 20 % bis 2020 bzw. um 38 % bis 2030 möglich. Dazu braucht es jedoch Rahmenbedingungen, welche eine nachhaltige und effiziente Nutzung der heimischen Biomasseressourcen ermöglichen. Derzeit sind im Widerspruch zu den EU-Zielen im Bereich Klimaschutz und Ausbau erneuerbarer Energie gerade in den EU-Institutionen Kräfte am Werk, die die sinnvolle Bewirtschaftung der heimischen Wälder durch zusätzliche Bürokratie erschweren, die Existenz von bäuerlichen Biomasseheizwerken durch eine geplante massive Verschärfung der Emissionsgrenzwerte gefährden und die Nutzung heimischer Ackerflächen zur regionalen Eiweißfuttermittel- und Biotreibstoffproduktion einschränken wollen.

Die neue EU-Kommission, aber auch die österreichische Bundesregierung, müssen die Ampel für mehr Energieeffizienz und den Ausbau erneuerbarer Energien rasch auf grün stellen, um der kriselnden Wirtschaft nachhaltige Wachstumsimpulse zu verleihen. Es braucht eine ambitionierte Energiestrategie auf nationaler und auf EU-Ebene, die einen klaren Weg in Richtung eines zu 100 % erneuerbaren Energiesystems vorzeichnet und ein Ausstiegsszenario aus der fossilen und nuklearen Energieerzeugung beinhaltet. Dazu gehört ein langfristig konzipiertes, aus nationalen und EU-Mitteln finanziertes Programm zur Mobilisierung der nachhaltig verfügbaren Biomasseressourcen mit folgenden Kernmaßnahmen:

§ Mobilisierung der nachhaltig verfügbaren Biomassereserven aus der Land- und Forstwirtschaft sowie dem Abfallsektor unter Beachtung ökologischer Grenzen und der Vorrangstellung der Lebens- und Futtermittelproduktion

§ Generelle Forcierung von Holz als Baustoff und Energieträger durch stärkere, gemeinsame Positionierung der Wertschöpfungskette Holz

§ Aufbau schlagkräftiger Bereitstellungsstrukturen – Ausbau der forstlichen Infrastruktur und Optimierung von Ernte, Logistik und Aufbereitung

§ Vorantreiben von Standardisierung und Qualitätssicherung bei biogenen Rohstoffen

§ Augenmaß in der Diskussion um Nachhaltigkeits- und Naturschutzbelange – nachhaltige Bewirtschaftung statt Stilllegung

Der Wald ist die bedeutendste Rohstoffquelle für den Biomassesektor. Im Jahr 2012 lieferte er 81 % der in Österreich eingesetzten Biomasse. Der Rest kam aus der Landwirtschaft und dem Abfallsektor.

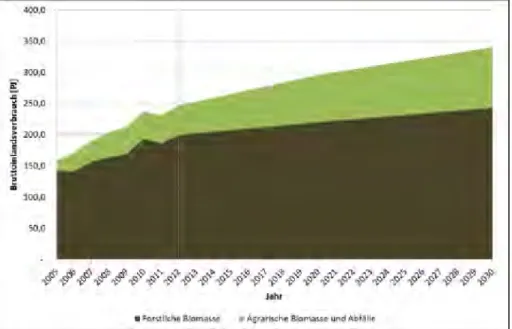

Potenzialabschätzungen ergeben, dass der Biomasseeinsatz von 247 Petajoule im Jahr 2012 auf 296 Petajoule im Jahr 2020 bzw. 340 Petajoule im Jahr 2030 ausgebaut werden könnte. Der Wald wird im Jahr 2030 mit einem Anteil von 71 % immer noch den überwiegenden Anteil der Biomasse liefern.

Das für den Zeitraum von 2012 bis 2030 geschätzte Biomasseausbaupotenzial in der Höhe von 93 Petajoule ist jedoch zu 57 % dem Agrar- und Abfallsektor und nur zu 43 % dem Forstsektor zuzuordnen.

Abbildung 2: Bruttoinlandsverbrauch Bioenergie (2005 – 2012) und Ausbaupotenziale bis 2030

Abbildung 3: Ausbaupotenzial Bioenergie (2012 – 2030)

Im Detail gliedert sich das Biomasseausbaupotenzial bis 2030 in:

§ 41 % holzige Biomasse aus der Forstwirtschaft

§ 23 % Biogas aus landwirtschaftlichen Energiepflanzen, Zwischenfrüchten, Nebenprodukten und Reststoffen der Landwirtschaft, Wirtschaftsdüngern und organischen Abfällen

§ 14 % Biokraftstoffe (Biogene flüssig)

§ 10 % sonstige feste Biomasse (nichtholzig) aus landwirtschaftlichen Energiepflanzen (Miscanthus etc.), Nebenprodukten und Reststoffen der Landwirtschaft (Stroh, Maisspindel, Landschafts- pflegeheu)

§ 10 % holzige Biomasse aus Kurzumtrieb

§ 2 % Laugen aus der Papier- und Zellstoffindustrie.

17

18.

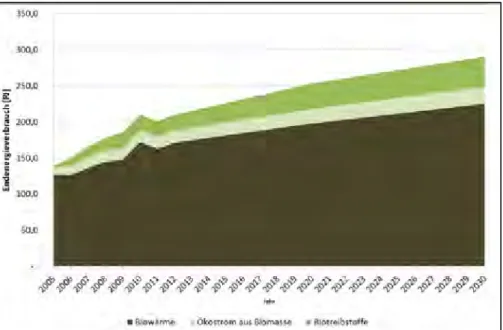

Bioenergiemärkte – Wärmemarkt dominiert

Der energetische Endverbrauch von Bioenergie hat sich in Österreich von 139 Petajoule im Jahr 2005 um 51 % auf 210 Petajoule im Jahr 2012 erhöht. Der Wärmemarkt war 2012 mit einem Anteil von 82 % der zentrale Markt für die Bioenergie, gefolgt von Biotreibstoffen mit einem Marktanteil von 10 % und der Ökostromerzeugung aus Biomasse und Biogas mit 8 %.

Bei entsprechender Mobilisierung der vorhandenen Biomassepotenziale ist eine weitere Steigerung der Bioenergienutzung in Österreich um 21 % bis 2020 (auf 253 PJ) bzw. um 38 % bis 2030 (auf 290 PJ) möglich. Es wird erwartet, dass auch im Jahr 2030 der Wärmemarkt mit über 75 % Marktanteil der dominierende Bioenergiemarkt sein wird.

Abbildung 4: Bioenergiemärkte 2005 bis 2012 und Ausbaupotenziale bis 2030

Mit Blickrichtung auf das Jahr 2050 wird erwartet, dass Biomasse verstärkt zur Stromerzeugung, zur industriellen Wärmeerzeugung für Hochtemperaturprozesse sowie im Verkehrssektor eingesetzt wird, wobei Biokraftstoffe vor allem im Luftfahrtsektor massiv an Bedeutung gewinnen könnten.

Für die Forcierung der Bioenergienutzung im Wärme-, Strom- und Treibstoffmarkt braucht es folgende Kernmaßnahmen:

§ Substitution von fossilen Heizungen und veralteten Biomassefeuerungen durch moderne Biomassefeuerungen

§ Forcierung dezentraler Anlagen bei Biomasse-Nahwärmeprojekten und Fokus auf verdichteten Wohnbau, öffentliche Gebäude und Gewerbebetriebe

§ Aktionsprogramm für Biomasseheizwerke zur Optimierung, Netzverdichtung und Effizienz- steigerung

§ Entwicklung innovativer Technologien für die Verfeuerung neuer, agrarischer Rohstoffe

§ Forcierung von kleinen, dezentralen KWK-Anlagen auf Basis fester Biomasse und Biogas

§ Verbesserung der Wärmenutzung bei bestehenden KWK-Anlagen

§ Intensivierung von Forschung und Entwicklung

§ Umsetzung des gemäß Energiestrategie Österreich geplanten Biotreibstoffpfades

§ Forcierung der Reinverwendung von Biotreibstoffen inkl. Biomethan

§ Schaffen von klaren rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Einspeisung von Biomethan ins Erdgasnetz und dessen Einsatz in der Mobilität

§ Intensivierung von Forschung und Entwicklung bei Biotreibstoffen der zweiten Generation

Gedanken zum Schluss

Mit einer konsequent umgesetzten Energiewende, klaren Anreizen zum effizienteren Energieeinsatz und dem sinnvollen Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energieträger, im Speziellen der Biomasse, ist eine Reihe von Vorteilen verbunden:

§ Schutz des Klimas und Abmilderung der Folgen des Klimawandels

§ Sicherung der Energieversorgung für Wirtschaft und Gesellschaft

§ Schaffung eines verlässlichen Inlandsmarktes für Umwelttechnologien und damit Verbesserung der Exportchancen

§ Schaffung von Arbeitsplätzen in vielen Sektoren der österreichischen Wirtschaft

19

18.

Bioenergie am Weltmarkt

Dipl.-Ing. Dr. Heinz Kopetz

Präsident des Weltbiomasseverbandes

Holländargatan 17, 111 60 Stockholm, Schweden hg.kopetz@netway.at

www.worldbioenergy.org

Die moderne Entwicklung der Biomasse als Energiequelle wurde sehr stark von europäischen Initiativen bestimmt. Diese führende Rolle Europas ging in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen verloren. Daher ist es zu begrüßen, dass der neue europäische Kommissar für Energiefragen, Miguel Arias Cañete, im Laufe seiner Karriere einige Jahre Umwelt- und Landwirtschaftsminister in Spanien war und damit ein breites Verständnis für die Biomasse in sein Amt einbringt. Es ist daher zu hoffen, dass mit der neuen Europäischen Kommission ein Neuanfang für die erneuerbaren Energien, und damit auch für die Biomasse, mit weltweiten Auswirkungen einsetzt.

Die weltweite Position der Biomasse

Bioenergie ist der wichtigste erneuerbare Energieträger und wird es auch in den kommenden Jahren bleiben. Im Jahre 2011 wurde der globale energetische Endverbrauch zu 18,3 % von erneuerbaren Quellen gedeckt, alleine 14 % entfielen auf die Bioenergie.

Abbildung 1: Die Deckung des globalen Energiebedarfs (WBA Global Bioenergy Statistics 2014) Seit 2000 ist der Beitrag der Biomasse als Energiequelle weltweit um 27 % auf 54.900 PJ gestiegen.

Da der globale Energieverbrauch jedoch ähnlich rasch gewachsen ist, werden heute wie vor zehn Jahren immer noch mehr als 80 % des Energiebedarfs aus fossilen Quellen gedeckt. Das stärkste Wachstum der Bioenergie gab es in den vergangenen elf Jahren in Europa – im Jahre 2011 steuerte die Biomasse 6.110 PJ zur europäischen Versorgung bei. Der Kontinent mit dem größten Bioenergieeinsatz ist jedoch Asien mit 24.900 PJ. Ordnet man die Bioenergie nach ihrer Herkunft, so steht die feste, also die forstliche Biomasse, an erster Stelle. Sie macht 89 % des Gesamtaufkommens aus.

Abbildung 2: Globales Aufkommen der Biomasse (WBA Global Bioenergy Statistics 2014)

Die Bedeutung von Biogas wird manchmal unterschätzt. Biogas hat jedoch vor allem in vielen großen Städten der Schwellenländer ein großes Entwicklungspotenzial. Der größte Teil der Biomasse wird zur Wärmeversorgung genutzt. Dies gilt insbesondere für Afrika und Asien. In diesen Ländern dominiert die traditionelle Form der Biomassenutzung als Brennstoff zum Kochen in teilweise ineffizienten Öfen oder sogar offenen Feuerstellen.

Die Biotreibstofferzeugung dominiert dagegen vor allem in Nord- und Südamerika. Die Produktion von Ethanol aus Mais in den USA oder aus Zuckerrohr in Brasilien sowie die Erzeugung von Biodiesel aus Sojaöl in Argentinien sind in der Vergangenheit stark angewachsen. In letzter Zeit wurden auch etliche neue Ethanol-Anlagen in Asien und Afrika errichtet. In Europa stagniert die Entwicklung als Folge politischer Unsicherheiten.

Die Rolle der Biomasse in der globalen Klimapolitik

Die alarmierende Zunahme der weltweiten Treibhausgasemissionen, aber auch die Berichte der Arbeitsgruppen des Klimarates (IPCC) sowie die kommende Klimakonferenz in Paris im Jahre 2015 erklären die zunehmende Bedeutung der Klimafragen in der internationalen Diskussion. Die Lage ist dramatisch.

Die globalen Treibhausgas-Emissionen betrugen im Jahr 2010 49 Gigatonnen (Gt) CO2-Äq., davon 38 Gt CO2. Um eine Beschränkung der Erderwärmung auf unter 2°C zu erreichen, dürften jedoch nur 11,3 Gt CO2 emittiert werden, also weniger als ein Drittel der aktuellen Menge. Umgelegt auf die Emissionen je Erdbewohner bedeutet das: 1,6 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr statt 5,3 Tonnen CO2

derzeit. Tatsächlich sind jedoch die Emissionen seit 2010 nicht gesunken, sondern bis 2012 um weitere 4 % gestiegen. Die Grafik unten zeigt, dass auch die CO2-Emissionen in Österreich mit knapp 8 Tonnen je Einwohner viel höher sind, als dies mit den Klimazielen vereinbar ist.

Abbildung 3: CO2-Emissionen pro Kopf im Vergleich

Hauptursache der hohen CO2-Emissionen ist die Verbrennung fossiler Energieträger. Bis 2035 muss der Einsatz fossiler Energien zumindest halbiert werden, um die Klimaziele noch zu erreichen. Das kann nur gelingen, wenn alle erneuerbaren Energien einschließlich der Biomasse wesentlich schneller ausgebaut werden, als in den vergangenen Jahren. Nach den vorliegenden Szenarien soll der Beitrag der Biomasse weltweit von 55 EJ auf 130 bis 150 EJ steigen. Alle Kontinente einschließlich Europa müssen im Interesse des Klimaschutzes wesentlich mehr Biomasse einsetzen. Es zeichnet sich ab, dass die Stromerzeugung immer mehr durch Wind und Solartechnologien dominiert werden wird. Die künftige Rolle der Biomasse wird die Wärmeversorgung, die Stromerzeugung in Verbindung mit Wärmenutzung und die Treibstofferzeugung sein.

In Nordamerika, Japan und auch in Europa werden derzeit mehr als 85 % der Wohnungen mit fossilen Energien oder Strom geheizt. Das kann nicht die Zukunft sein. Eine Halbierung der Verwendung fossiler Energien bis 2035 erfordert, dass ein großer Teil der Wärme- und Stromversorgung auf erneuerbare Energieträger umgestellt wird. Dabei wird der Biomasse eine Schlüsselrolle zukommen.

Der Weltbiomasseverband denkt daher daran, eine Initiative zwischen Organisationen aus Kanada, den USA, Japan und Europa zu starten, unter dem Motto: erneuerbare Wärme aus Biomasse.

21

18.

Biomasse: Innovationen und Investitionen

Viele Investitionen und Innovationen weltweit bestätigen die Dynamik des Bioenergie-Sektors und zeigen, dass der rasche Umbau zu erneuerbaren Energien möglich ist, wenn die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzt. Dazu einige Beispiele:

Emmetsburg, Iowa: Projekt Liberty – Ethanol aus Maisstroh,

Im September 2014 wurde von den Firmen POET und DSM in Emmetsburg, Iowa, die erste kommerzielle Anlage zur Erzeugung von Ethanol aus Zellulose eröffnet. Die Anlage liegt im Herzen des Maisgürtels der USA. Der Rohstoff ist Maisstroh.

Einige Kenndaten:

Investitionskosten: 275 Mio. US-Dollar

Biomasseeinsatz: 285.000 Tonnen pro Jahr aus einem Umkreis von 75 km Produktionsvolumen: 95.000 m³ Ethanol

Pro Hektar werden etwa zwei Tonnen Biomasse entnommen, dies sind 25 % der vorhandenen Menge. Die Farmer enthalten in Summe 20 Mio. US-Dollar.

Die öffentlichen Stellen (Washington, Iowa) haben die Anlage mit 120 Mio. US-Dollar gefördert. In sechs Jahren wurde eine ausgefeilte Logistik betreffend Maisstrohernte, Lagerung und Transport entwickelt. Parallel dazu erfolgte der Bau der komplexen Anlage, in der das Stroh zuerst zerkleinert, dann in Reaktoren eingebracht und 120 Stunden lang gekocht wird, um einen optimalen Wirkungsgrad der Enzyme zur Umwandlung der Zellulose in Zucker zu erreichen. Für die Trennung in feste und flüssige Bestandteile werden sechs riesige Filterpressen der Firma Andritz, Graz, verwendet. Das Projekt Liberty bedeutet den Einstieg in eine neue Phase der Biotreibstoffe.

Pécs, Ungarn: von Kohle und Gas zu 100 % Biomasse in der Wärme- und Stromversorgung Eine andere Innovation hat die Firma Dalkia in Pécs, Ungarn, gesetzt. Die Stadt Pécs mit 170.000 Einwohnern und einem Fernwärmenetz mit mehr als 31.000 Anschlüssen wurde im Jahr 2002 mit Energie aus einem Kohle- und einem Gaskraftwerk versorgt. In den vergangenen zwölf Jahren wurden die fossilen Brennstoffe durch Biomasse ersetzt: Das Kohlekraftwerk wurde in ein Holzkraftwerk umgebaut, das Gaskraftwerk durch ein Strohkraftwerk ersetzt. Die beiden Anlagen haben in Summe eine Leistung von 300 MW.

Ähnlich wie in Emmetsburg, Iowa, wurde auch in Pécs in einem mehrjährigen Prozess eine Strohlogistik einwickelt, die sicherstellt, dass jährlich 200.000 Tonnen Stroh aus einem Umkreis von 100 km aus Ungarn und Kroatien bereitgestellt werden. Das erfordert, dass etwa alle 50 Minuten eine Lkw-Ladung Stroh mit 20 Tonnen in den Biomasse-Kessel eingebracht wird. Die Wirtschaftlichkeit der Anlage wird durch die Einspeisetarife für Strom gesichert.

Diese zwei Beispiele – ausgewählt aus vielen – sollen zeigen, dass weltweit kräftig in die Biomasse investiert wird und dabei auch ständig technologische Innovationen entwickelt werden. Dazu seien einige weitere Beispiele kurz erwähnt:

Brasilien: wesentliche Verbesserungen zur Erzeugung von Holzkohle im großtechnischen Maßstab für die Stahlindustrie.

Steiermark: Entwicklung von Verfahren zur gleichzeitigen Ernte von Körnermais und Maiskolben als Energieträger für den Wärmemarkt mit einem Energiewert von etwa 600 Litern Heizöl je Hektar.

Mitteleuropa: Entwicklung von kleineren Anlagen zur gleichzeitigen Strom- und Wärmeerzeugung aus Biomasse.

Ungebrochene Dynamik des Pelletssektors

Die Einführung der Pellets in den Energiemarkt ist zwar nicht mehr neu – neu ist es aber, dass eine Sparte seit mehr als 15 Jahren jährlich um über 20 % wächst. Die Pelletsindustrie ist damit weltweit der Bioenergiesektor mit der größten Dynamik, die mittlerweile besonders auch auf die USA und China übergreift. Trotz dieses Wachstums machen die Pellets derzeit weniger als 1 % der weltweiten Biomassenutzung aus. Sowohl im Kraftwerkssektor als auch in der Wärmebereitstellung ist weiter mit einem starken Wachstum zu rechnen.

Ausblick

Österreich gehört zu den Ländern mit der langjährigsten Erfahrung in der modernen energetischen Nutzung der Biomasse. Das sollte jedoch kein Grund zum Ausruhen sein. Die Energiewende erfolgt nicht von selbst. Der weitere Ausbau der Biomasse erfordert Anstrengungen des privaten Sektors und der öffentlichen Hand.

Eine ganz entscheidende Maßnahme aus der Sicht des Weltbiomasseverbandes liegt in der Streichung sämtlicher Subventionen für fossile Energien und in der Einführung einer Kohlenstoffabgabe auf fossile Energien. Eine solche Lenkungsabgabe ist unerlässlich, um in Europa den raschen Umstieg auf erneuerbare Energien zu schaffen und die Abhängigkeit von Gasimporten zu verringern. Auf weltweiter Ebene geht es darum, in Kooperation mit den anderen erneuerbaren Energieträgern eine Antwort auf die Herausforderung des drohenden Klimawandels zu finden. Die Abbildung 4 zeigt, wie sehr sich die globale Energieversorgung im Jahre 2011 noch im Griff der fossilen Energien befindet:

Abbildung 4: Weltenergieaufkommen in 2011

Dies sollte sich in den kommenden Jahren zugunsten der erneuerbaren Energien grundlegend ändern, wie Abbildung 5 andeutet.

Abbildung 5: Vision 2035, fossile Energien halbiert, ersetzt durch Biomasse (grün), Wind und Sonne (gelb)

Mit großem Einsatz und Rückenwind aus der Politik ist es möglich, bis 2035 die Bioenergie sowie die Wind- und Solarenergie zu den dominierenden Energieträgern auf der Welt zu machen und damit die Energiewende entscheidend voranzubringen. Das ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch zur regionalen Beschäftigung, zur Energiesicherheit und zum weltweiten Frieden!

2011: global primary energy supply, 552 EJ

fossil nuclear hydro solar, wind biomass

2035: global primary energy supply in line with 2°C target

fossil nuclear hydro solar, wind biomass

Reflex Austria GmbH Telefon +43 1 616 02 50 office@reflex-austria.at

Wir denken in Lösungen

Druckhalten, Entgasen und

Nachspeisung auf höchstem Niveau

Variomat Gigamat

www.syncraft.at

20.–21. Oktober 2014 im Heffterhof, Salzburg

25

18.

Biomassetag

Block II: Rohstoffe

Waldbewirtschaftung, Holznutzung und Klimaschutz – ein Siegerteam

SC Dipl.-Ing. Gerhard Mannsberger Leiter der Sektion III – Forstwirtschaft

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) Marxergasse 2, 1030 Wien

www.bmlfuw.gv.at

Gerhard.Mannsberger@bmlfuw.gv.at

Der Klimawandel ist Realität: Fast täglich werden wir damit über die Massenmedien mit drastischen Bildern und Daten konfrontiert. Meteorologische Aufzeichnungen untermauern dies. Seit Beginn systematischer Messungen im Jahr 1861 stieg die global gemittelte Temperatur um 0,6 (+/- 0,2) Grad Celsius. Mit 1,8 Grad fällt der Anstieg in Österreich deutlich stärker aus. Experten des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) erwarten bis zum Jahr 2100 im Vergleich zu 1990 eine weitere globale Temperaturerhöhung um 1,4 bis 5,8 Grad Celsius. Wie bereits in der Vergangenheit ist im Alpenraum mit einer stärkeren Erwärmung als im globalen Mittel zu rechnen.

Waldökosysteme sind vom Klimawandel besonders betroffen, da sie sehr langlebig und daher nur langsam anpassungsfähig sind. Auf oberster politischer Ebene ist man übereingekommen, alles daran zu setzen, den weiteren Temperaturanstieg auf 2 Grad Celsius zu beschränken. Ein wesentlicher Schlüssel zur Erreichung dieses Ziels ist die nachhaltige Waldbewirtschaftung und die bestmögliche Substitution nicht-nachhaltiger Materialien und Rohstoffe durch Holz.

Nachhaltige Waldbewirtschaftung in Österreich

Die Forstwirtschaft ist zu Recht stolz darauf, dass der Begriff der „Nachhaltigkeit“ aus ihrer Branche stammt. Vor mehr als 300 Jahren wurde in einem Waldbaulehrbuch dieser Terminus erstmals erwähnt. Bezog sich die Nachhaltigkeit in der Anfangszeit in erster Linie auf die Holznutzungsmenge, so wurde der Begriff nach und nach zu einer umfassend verstandenen Prämisse der Forstwirtschaft weiterentwickelt.

Das österreichische Forstgesetz – es regelt umfassend die Bewirtschaftung des Waldes – spiegelt diese Prämisse wider. Nicht zufällig ist im ersten Paragraphen die Nachhaltigkeit quasi als Schirm über den gesamten Gesetzestext gespannt. Die Vorgaben des Forstgesetzes werden durch ein dichtes Netz an Forstbehörden auf allen Verwaltungsebenen überwacht und ihre Einhaltung wird sichergestellt. Mit der Österreichischen Waldinventur steht ein periodisches, unabhängiges und umfassendes Monitoring-System zu Verfügung. Neben der Sicherstellung der Nachhaltigkeit aufgrund gesetzlicher Vorgaben bestehen ergänzende freiwillige Ansätze wie insbesondere Zertifizierungen (z. B. PEFC) und der Österreichische Walddialog, ein breit angelegter Stakeholder Prozess mit rund 90 teilnehmenden Institutionen.

Keine zusätzlichen Nachhaltigkeitskriterien erforderlich

Obwohl eine nachhaltige Waldbewirtschaftung innerhalb der Europäischen Union Standard ist, gibt es immer wieder Vorstöße für zusätzliche Nachhaltigkeitskriterien auf über-nationaler Ebene. So hat beispielsweise die EU-Kommission Ende 2013 einen Richtlinienvorschlag für feste Biomasse vorgelegt. Österreich hat sich gemeinsam mit den anderen holzreichen Ländern massiv dagegen ausgesprochen. Die Kriterien-Einführung hätte nur zusätzliche Kosten und bürokratischen Aufwand nach sich gezogen, ohne irgendeinen positiven Effekt auf Natur und Umwelt zu haben. Die Konkurrenzfähigkeit zu anderen – meist nicht nachhaltigen – Roh-, Bau- und Werkstoffen wäre beeinträchtigt worden. Vielmehr stand zu befürchten, dass alle Anstrengungen, die Holznutzung an den nachhaltigen Zuwachs heranzuführen, konterkariert worden wären. In Österreich werden derzeit – nach Abzug des „natürlichen Abgangs“ - rund drei Viertel des jährlichen nachhaltigen Holzzuwachses geerntet. Im europäischen Durchschnitt sind die Nutzungsreserven deutlich höher.

Der gemeinsame Widerstand hat schlussendlich Früchte getragen: Die Kommission hat ihren Vorschlag nicht weiter verfolgt. Gleichzeitig wurde verlautbart, dass bis zum Jahr 2020 keine weiteren Vorstöße der Kommission unternommen werden.

27

18.

Nutzungsreserven im österreichischen Wald

Um einen genauen Überblick des zukünftigen Nutzungspotenzials unter Einhaltung aller Nachhaltigkeitsaspekte zu erlangen, hat das BMLFUW die „Holz- und Biomasseaufkommensstudie für Österreich“ erstellen lassen. Federführend betraut wurde das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW). Die Studie wurde Ende 2008 fertiggestellt. Ziel der Studie war es, in einer bundesweiten Gesamtbeurteilung, die im österreichischen Wald verfügbare oberirdische Holz- und Biomasse, ihre Veränderung und die nachhaltig nutzbaren Mengen bis zum Jahr 2020 unter Zugrundelegung verschiedener Szenarien abzuschätzen. Berücksichtigt wurden wirtschaftliche, ökologische und naturschutzrechtliche Nutzungseinschränkungen.

Abbildung 1: Bandbreite des jährlichen Nutzungspotenzials laut „Holz- und Biomasse- aufkommensstudie für Österreich“ bis zum Jahr 2020 je nach Szenario und Vergleich mit der bisherigen Nutzung in drei vergangenen Zeiträumen

Ergebnisse der Studien zeigen ein hohes zusätzliches Nutzungspotenzial. In einem Maximalszenario beträgt das Nutzungspotenzial bis zu 31,1 Millionen Erntefestmeter (Efm) inklusive Rinde, Äste und Nadeln. Unterlegt man ein – bei allen Unsicherheiten – aus heutiger Sicht realistisches Szenario, kann von einer jährlichen Zusatzmenge von rund vier Millionen Erntefestmeter-Äquivalenten ausgegangen werden. Bezugsgröße für diese Zusatzmenge ist die bisherige Holznutzung laut Waldinventur 2007/09. Das sind somit rund 20 bis 22 Mio. Efm/Jahr ohne Rinde, Äste und Nadeln. Für die Erreichung der verpflichtend übernommenen Klimaschutz- und Erneuerbare-Energie-Ziele ist ein weitgehendes Ausschöpfen der potenziellen Nutzungsreserven unumgänglich.

Waldbewirtschaftung, Holznutzung und -verwendung als Schlüsselelemente des Klimaschutzes Nach dem Kyoto-Protokoll hat Österreich in der Periode 2008–2012 gemäß der EU-internen Lastenaufteilung ein Emissionsreduktionsziel von 13 % im Vergleich zu 1990. Gemeinsam mit der EU geht Österreich jedoch einen Schritt weiter und verfolgt gemäß dem Klima- und Energiepaket der Europäischen Union eine Emissionsreduktion von 16 % für die Sektoren außerhalb des Emissionshandels in der Periode 2013–2020 gegenüber dem Jahr 2005. Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und Bereitstellung von Holz als Bau- und Werkstoff sowie als Energieträger sind unabdingbar zur Erreichung dieser Ziele.

In der allgemeinen Diskussion wird gelegentlich die Empfehlung geäußert, vermehrt Biomasse aus Klimaschutzgründen im Wald zu belassen und dadurch die Kohlenstoffspeicherung zu erhöhen.

Tatsache ist, dass Österreichs Wald mit einem Vorrat von etwa 980 Mega-Tonnen (Mt) Kohlenstoff, davon rund zwei Drittel im Boden, der wichtigste heimische Kohlenstoffspeicher ist. Grundsätzlich gilt, dass der Kohlenstoffkreislauf in einem nachhaltigen Waldökosystem langfristig betrachtet immer im Gleichgewicht ist. Großflächige, vom Menschen unbeeinflusste Waldökosysteme – etwa in tropischen Regionen – befinden sich im Durchschnitt immer in einem Gleichgewichtszustand. Es wird fortwährend in etwa jene Menge an Kohlenstoff für das Baumwachstum aus der Atmosphäre absorbiert, die durch Abbauprozesse bei der Verrottung des Holzes wieder an die Atmosphäre zurückläuft. Ein solcher Wald erfüllt zwar eine Speicherfunktion, bindet aber langfristig betrachtet kein

zusätzliches CO2. Laut Berechnungen der Universität für Bodenkultur Wien wird im Gegensatz dazu in einem bewirtschafteten Wald Holz vor Eintritt von Zerfallsprozessen entnommen. Durch die Holznutzung und die Weiterverarbeitung in langlebige Produkte wird das Kohlendioxid nicht sofort an die Atmosphäre abgegeben, sondern bleibt bis zum Ende der Nutzungsdauer im Holz gespeichert.

Die Nettospeicherung von bewirtschafteten Wäldern ist daher auch höher als in einem nicht bewirtschafteten Wald.

Natürlich ist es in bewirtschafteten Wäldern bedeutend, den gespeicherten Kohlenstoffpool zu erhalten. Dies wird durch eine nachhaltige Forstwirtschaft, die nicht mehr nutzt als zuwächst und auf eine bodenschonende Bewirtschaftung achtet, sichergestellt. Ergebnisse der Waldinventur und des Waldboden-Monitorings bestätigen dies. Jedes Holzprodukt speichert den Kohlenstoff, den der zum Produkt verarbeitete Baum ursprünglich der Atmosphäre entzogen hat. Je Kubikmeter Holz ist dies rund eine Tonne CO2. Umso mehr andere Materialien durch Holzprodukte ersetzt werden, desto mehr CO2-Emissionen können verhindert werden. Dieser Substitutionseffekt ist von besonderer Bedeutung.

Langlebige Holzprodukte speichern nicht nur Kohlenstoff über lange Zeiträume, sondern sparen auch Energie im Vergleich zur Herstellung vergleichbarer Produkte aus anderen Materialien. Es kann grob gesagt werden, dass jeder Kubikmeter Holz, der als Ersatz für andere Baustoffe dient, Emissionen in der Höhe von rund zwei Tonnen CO2 einspart.

Auch können Holzprodukte am Ende ihres Verwendungszweckes meist noch energetisch genutzt werden. Dies wiederum trägt zur weiteren Einsparung fossiler Energieträger bei. Bei der Verbrennung von Holz entsteht zwar ebenso CO2 wie bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Der Unterschied ist jedoch ein wesentlicher – Holz wächst nach. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei der Verbrennung von Holz nur so viel CO2 emittiert wird, wie beim Baumwachstum der Atmosphäre zuvor entzogen wurde. Insofern gleichen sich Holzwachstum (CO2-Senke) und Holzverbrennung (CO2- Quelle) aus – Holz ist somit unter der Voraussetzung, dass die Waldbewirtschaftung nachhaltig erfolgt, als Energieträger CO2-neutral. Im Gegensatz dazu wird bei der energetischen Nutzung fossiler Rohstoffe zusätzliches CO2, das über Jahrmillionen unterirdisch gespeichert und damit dem oberirdischen Kohlenstoffkreislauf entzogen war, an die Atmosphäre abgegeben.

Zusammenfassung

Durch seine Exponiertheit und Langlebigkeit ist der Wald besonders von Klimaveränderungen betroffen. Gleichzeitig ist er aber auch ein Schlüssel zur Eindämmung und Bewältigung des Klimawandels. Lösungsansatz ist der Wald dann, wenn er nachhaltig bewirtschaftet wird, sein Zuwachs geerntet und Holz bestmöglich als Ersatz nicht-nachhaltiger Materialien und Rohstoffe Verwendung findet. Kein zielführender Ansatz wäre es, den Wald nur als Kohlenstoffspeicher zu sehen und die Bewirtschaftung einzustellen. Grundvoraussetzung zur Bewältigung des Klimaproblems ist jedenfalls eine massive Verringerung des Ausstoßes von Kohlendioxid aus fossilen Quellen.

Österreich befindet sich in der glücklichen Lage, durch einen hohen Anteil Erneuerbarer Energie schon jetzt viel zum Klimaschutz beitragen zu können. Ziel muss es sein, die vorhandenen Reserven aller erneuerbaren Energiequellen – unter anderem durch die bessere Ausschöpfung des nachhaltigen Holzzuwachses – zu heben.

29

18.

Holzmobilisierung im Kleinwald – noch Luft nach oben?

ÖkR Rudolf Rosenstatter

Obmann Waldverband Österreich und Waldverband Salzburg Schauflergasse 6, A-1014 Wien

waldverband@lk-oe.at www.waldverband.at

Mit einem Exportüberschuss von 3,41 Mrd. Euro im Jahr 2013 hat die Forst- und Holzwirtschaft wieder einmal eindrucksvoll bewiesen, dass die Branche zu den wertvollsten Aktivposten der österreichischen Volkswirtschaft zählt und nach dem Tourismus der wichtigste Devisenbringer ist. Um den Holzstandort Österreich auch künftig zu sichern, ist die Aufrechterhaltung einer konkurrenzfähigen Holzindustrie besonders wichtig. Die Voraussetzung dafür ist ein marktkonformer Holzfluss.

Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer leisten mit der nachhaltigen Bewirtschaftung aber nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Rohstoffversorgung, sondern auch zur Aufrechterhaltung der Multifunktionalität der Wälder: Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungswirkung auf ein und derselben Waldfläche.

Nutzungspotenzial im Kleinwald vorhanden – noch Luft nach oben!

Über 47 % Waldanteil an der Gesamtfläche machen Österreich zu einem „Waldland“. Auf über der Hälfte der heimischen Waldfläche nehmen Kleinwaldbesitzerinnen und Kleinwaldbesitzer (Waldfläche kleiner 200 Hektar) die verantwortungsvolle Aufgabe der nachhaltigen Waldpflege und - bewirtschaftung wahr (s. Abbildung 1).

Abbildung 1: Besitzkategorien – Verteilung nach Waldfläche in 1.000 ha (ÖWI 2007/09)

Abbildung 2: Verhältnis Zuwachs / Nutzung in Vfm/ha (ÖWI 2007/09)

Die Ergebnisse der Österreichischen Waldinventur (ÖWI) bestätigen, dass angesichts des Verhältnisses von jährlichem Zuwachs und tatsächlicher Nutzung ausschließlich im Kleinwald größere Holznutzungspotenziale bestehen (s. Abbildung 2). Umso wertvoller ist das Engagement der Waldverbände in diesem Bereich.

Nicht Holz – Menschen wollen mobilisiert werden

Hinter jedem Waldbesitz stehen Menschen, die diesen bewirtschaften oder dessen Eigentümer sind.

Genau hier liegt der Schlüssel zur Mobilisierung von Holzreserven. Mehr Holz als bisher nutzen zu wollen bedeutet, die Menschen zu motivieren. Holzmobilisierung erfolgt primär im Kopf.

Überzeugende Argumente und Konzepte sind gefragt, der erhobene Zeigefinger unter dem Motto:

„Wenn nicht ausreichend Holz kommt, dann sperren wir die Fabriken zu“, führt sicher nicht zum gewünschten Erfolg. Bewusst muss uns auch sein, dass viele Waldbesitzer nicht mehr zwingend auf Erträge aus der Holzproduktion und dem Holzverkauf angewiesen sind. Hier ist Überzeugungsarbeit die Waldpflege betreffend besonders gefragt.

Waldbewirtschaftung „à la carte“

Die Waldverbände sind moderne Dienstleistungsunternehmen, die sich intensiv für ein vermehrtes Holzaufkommen aus den heimischen Wäldern einsetzten. Neben der gemeinschaftlichen Holzvermarktung, die mit weitreichenden Garantien abgesichert ist, bieten die Verbände umfangreiche Vorteile für ihre Mitglieder. Die Erstellung von Waldwirtschaftsplänen, Beratung, Organisation von Holzernte und Waldpflege, gemeinsame Betriebsmitteleinkäufe sowie Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen haben dazu beigetragen, dass die Waldverbände die in Österreich gelebte Familienforstwirtschaft in enger Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftskammern optimal begleiten. Die Verbände leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Familienforstwirtschaft.

Die Entscheidung über einzelne Dienstleistungen, individuell zusammengestellte Leistungspakete oder ein Full-Service im Sinne eines „Sorglos-Paketes“ trifft der Waldeigentümer, die Verbände stehen beratend zur Seite. Der partnerschaftliche und solidarische Umgang mit- und untereinander, der vor allem auch in Krisenzeiten gepflegt wird, schafft Vertrauen zu Mitgliedern und Marktpartnern. Das Vertrauen wird durch den Einsatz regionaler Waldhelfer – zumeist selbst Waldbesitzer mit einer soliden Ausbildung zum Beispiel als Forstwirtschaftsmeister – zusätzlich gestärkt. Als erste Ansprechpartner in der Region sind diese die Vertrauenspersonen, wenn es ums Holz geht. Knapp 63.000 Mitglieder bestätigen den eingeschlagenen Weg eindrucksvoll. Die Bedeutung und Vorteile der aktiven Waldbewirtschaftung werden auch bei den zahlreichen Aus- und Weiterbildungsaktivitäten, wie z. B. Holzstammtischen, Waldbauerntagen und Exkursionen, vermittelt. Rund 14.000 Teilnehmer im vergangenen Jahr unterstreichen die Aktualität des Themas. Das Engagement der Waldverbände, die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer zur Waldbewirtschaftung zu motivieren, leistet einen wesentlichen Beitrag zur Holzmobilisierung. Die gemeinschaftliche Holzvermarktung konnte seit dem Jahr 2000 marktkonform gesteigert und bis 2013 mehr als verdoppelt werden (s. Abbildung 3).

Abbildung 3: Gemeinschaftliche Holzvermarktung in Fm (Waldverband Österreich)

31

18.

Waldbesitzer im Wandel

Wenn auch die Zahl der österreichischen Waldeigentümer mit rund 170.000 relativ stabil ist, ist besonders in der Besitzkategorie „Kleinwald“ (unter 200 ha), welche die größte Eigentümergruppe darstellt (s. Abbildung 4), ein Strukturwandel zu verzeichnen. Die früher fast ausschließlich bäuerlichen Waldeigentümer, die neben den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf AG), Landes- und Gemeindewäldern und den großen Forstbetrieben (über 200 ha) etwa die Hälfte des heimischen Waldes bewirtschaftet haben, unterliegen durch Erbfolgen und der Aufgabe von landwirtschaftlichen Betrieben einem Wandel. Sogenannte urbane oder hofferne Waldbesitzer, die keinen bäuerlichen Hintergrund haben und damit kaum über eine forstfachliche Ausbildung, Erfahrung oder die nötige Zeit und Maschinen verfügen, nehmen stetig zu (s. Abbildung 5). Gerade für diese Gruppe, aber auch für immer mehr traditionelle Waldeigentümer, gewinnt die forstliche Dienstleistung stark an Bedeutung.

Abbildung 4: Waldbesitz – Anzahl der Betriebe (Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2007)

Abbildung 5: Waldbesitzertypen (BOKU 2003) Waldbesitzer schützen?

Neben den Herausforderungen, denen sich „neue“ Waldbesitzer stellen müssen, stehen zunehmend weltfremde Vorstellungen von Naturschutzkonzepten auf der Tagesordnung. Wildnisgebiete, die Vernetzung und Ausweitung von bestehenden Naturschutzgebieten und völlig überzogene Konzepte zum Schutz einzelner ausgewählter Tier- und Pflanzenarten gefährden die nachhaltige und aktive Waldbewirtschaftung. Für die Sicherstellung der Multifunktionalität der Wälder braucht es ein klares Bekenntnis der Gesellschaft zur aktiven und nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Weitere naturschutzrechtliche Beschränkungen, wie zum Beispiel Schutzgebietsausweisungen oder Ähnliches, schränken die nachhaltige Holznutzung und somit die Mobilisierung zusätzlicher Holzmengen ein. Auch muss die Holzverwendung deutlich forciert werden. Bereits durch die zusätzliche Verarbeitung von 100 Kubikmetern Holz entsteht ein Arbeitsplatz entlang der Wertschöpfungskette.

Die Waldverbände bekennen sich mit Stolz dazu, dass die heute von der Gesellschaft so geschätzten Wälder und ihre Leistungen das Ergebnis einer nachhaltigen Forstwirtschaft sind. Die Abmilderung des Klimawandels, die Reduktion der CO2-Emissionen, die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien sowie die Erhaltung und Förderung der Biodiversität lassen sich nicht alleine durch den Schutz des Waldes, sondern nur durch seine aktive Bewirtschaftung erreichen. Urwaldkonzepte können in einer Kulturlandschaft nicht funktionieren, da sonst die Ausgewogenheit der Waldfunktionen hinsichtlich Holznutzung, Schutz vor Naturgefahren sowie Wohlfahrts- und Erholungswirkung kippen würde.

Holz gehört die Zukunft

Nach einem Jahrhundert der fossilen Rohstoffe wird nun langsam aber sicher das Zeitalter der nachwachsenden Rohstoffe eingeläutet. Der Holzbedarf steigt in allen Bereichen der stofflichen und energetischen Verwertung. Mit steigenden Preisen für fossile Rohstoffe und Energieträger werden die natürlichen Alternativen in Form von Holz immer interessanter. Holz als CO2-speichernder Rohstoff und Energieträger hat alle positiven Eigenschaften, die für eine nachhaltigere Wirtschaft notwendig sind. Es ist regional verfügbar, vielseitig einsetzbar, weist eine positive CO2-Bilanz auf und wächst ständig nach. Das Potenzial von Holz in seinen verschiedenen Anwendungsbereichen scheint grenzenlos. Innovative Produkte bis hin zu Textilien aus Buchenholz beweisen, dass Holz hightech ist, und sich die Verwendung keinesfalls auf das altbekannte Brennholz oder den Dachstuhl beschränkt.

Diese Chancen müssen vernünftig und partnerschaftlich zwischen Waldbesitzern und Holz verarbeitender Industrie genutzt werden, um die Wertschöpfung der gesamten Holzkette zu erhöhen.

Tabelle 1: Waldverbände in Österreich in Zahlen

Landesverbände 8

Mitglieder 63.000

Repräsentierte Waldfläche 1,01 Mio. Hektar

Gemeinschaftliche Holzvermarktung 2013 2,63 Mio. Fm

Sägerundholz 1,90 Mio. Fm

Industrieholz 402.000 Fm

Energieholz 330.000 Fm

Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen der Landesverbände 2013 (Exkursionen, Fachveranstaltungen, Stammtische, Kurse,

Waldbauerntage etc.)

230

Teilnehmeranzahl 13.700

33

18.

Alternative biogene Brennstoffe – verfügbar und verbrennbar?

HR Dipl.-Ing. Dr. Josef Rathbauer

BLT Wieselburg, HBLFA Francisco Josephinum Rottenhauserstraße 1, 3250 Wieselburg

josef.rathbauer@josephinum.at www.josephinum.at/blt.html

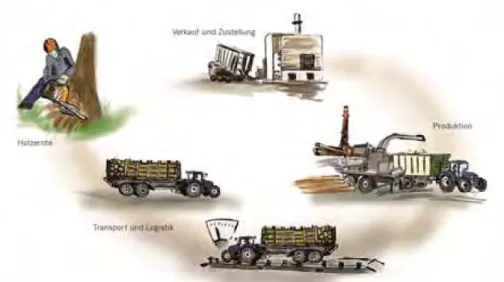

Alternative biogene Brennstoffe sind Brennstoffe, die anders als direkt von Bäumen hergestellte Brennstoffsortimente, wie z. B. Scheitholz oder Hackgut, sind. Welche Biomassearten unter den hei- mischen klimatischen Bedingungen infrage kommen, soll in diesem Beitrag betrachtet werden. Ein erfolgreicher Einsatz von biogenen Rohstoffen zur Energieerzeugung bedingt, dass die gesamte Pro- duktionskette technisch gelöst und verfügbar ist. In Abbildung 1 sind die Elemente dieser Nutzungs- kette dargestellt. Sobald ein Glied dieser Kette nicht vorhanden ist, ist die Nutzung dieser Biomasse zum Scheitern verurteilt.

Abbildung 1: Produktions- und Nutzungskette

Der Bruttoinlandsverbrauch Österreichs an Energie lag im Jahr 2012 bei 1.421 PJ. Die inländische Erzeugung von Rohenergie basiert zu 80 % auf erneuerbaren Energieträgern. Der überwiegende Teil der erneuerbaren Energieträger entfällt auf holzartige Biomasse und Wasserkraft. Sonstige feste Bio- masse, gasförmige Biomasse und biogene Treibstoffe leisten einen Beitrag von rund 29 PJ (Statistik Austria). In Abbildung 2 sind die angeführten Daten grafisch aufbereitet.

Abbildung 2: Inländische Erzeugung von Rohenergie im Jahr 2011

Um eine Vorstellung von der Energiemenge von einem Petajoule (PJ) anschaulich zu machen, sind nachfolgend Beispiele angeführt. Ein PJ Brennholz entspricht bei einem Heizwert von 14,4 MJ/kg einer Menge von rund 70 Kilotonnen (kt). Das ergibt bei eher hoch geschätzten 500 kg Buchenschei- ter pro Raummeter 140.000 Raummeter Scheitholz. Die aktuelle Anbaufläche von Miscanthus in Ös- terreich liegt bei rund 1.000 ha. Bei 12 Tonnen Trockenmasse (TM)-Ertrag je Hektar und einem Heiz- wert von 15,3 MJ/kg werden von dieser Fläche in Summe pro Jahr 0,22 PJ geerntet. Eine markante Ausdehnung der Flächen für die Energiepflanzenproduktion ist nur schwer möglich.

Die Anforderungen an feste biogene Brennstoffe wurden in einer internationalen Normenserie (EN 14961: Teil 1 bis 6) definiert. Diese Serie wird nun durch die ISO EN 17225: Teil 1 bis 7 abgelöst. Der grundsätzliche Aufbau ist gleich geblieben. Neu ins Auge gefasste biogene Brennstoffe können auf- grund der Rahmenstruktur des allgemeinen Teils hinreichend charakterisiert werden. Bei agrarischen Rohstoffen liegt der Aschegehalt in der Regel deutlich über jenem von holzartigen Brennstoffen. Die Zusammensetzung dieser Asche hat Auswirkungen auf das Ascheschmelzverhalten, das in der Praxis zu erheblichen Problemen in Heizkesseln führen kann.

Zur einfachen Beurteilung, ob eine feste Biomassequelle als Brennstoff geeignet ist, ist der Wasser- gehalt heranzuziehen. Nasse Biomasse ist für die Verbrennung – vor allem in Kleinanlagen – unge- eignet. Die stetig strenger werdenden Emissionsgrenzwerte fordern selbst bei gewissen Holzsortimen- ten die Entwicklungsingenieure von Feuerungsherstellern. Bei agrarischer Biomasse stellen beson- ders die Emissionen von Partikeln eine große Herausforderung dar.

Nachfolgend werden ausgewählte Biomasseressourcen skizziert. Dabei wird versucht, ihre jeweiligen Stärken und Herausforderungen aufzuzeigen.

Einjährige Kulturen

Der Vorteil der einjährigen Kulturen besteht darin, dass der Betriebsleiter bei ungünstigen Preisen im nächsten Jahr auf derselben Fläche eine andere Pflanzenart kultivieren kann. Zu Zeiten von niedrigen Getreidepreisen wurde sogenanntes Energiekorn für die Wärmeerzeugung eingesetzt. Der Pluspunkt ist, dass die komplette Produktions-, Ernte- und Lagerkette etabliert sind. Die technischen Herausfor- derungen bei der thermischen Nutzung sind die niedrigen Ascheschmelztemperaturen und die Staub- emissionen. Diese Herausforderungen bestehen in ähnlicher Weise auch bei der Nutzung von Getrei- deganzpflanzen.

Mehrjährige Kulturen

Bis eine neue Pflanze hinreichend in der Praxis etabliert ist, vergehen etliche Jahre. Eine anfängliche Euphorie über hohe Trockenmasseerträge wird in der Praxis durch hohe Kosten für die Bestandes- etablierung, hohen Aufwand für die anfängliche Beikrautregulierung und deutlich geringere Erträge als auf der Versuchsparzelle getrübt. Die Erträge von Kulturen, die möglichst trocken nach dem Winter geerntet werden, sind stark von der Witterung, der Schneelage und einer geeigneten Erntetechnik abhängig. Vorteilhaft ist der relativ geringe Düngerbedarf, da mit den abgestorbenen oberirdischen Stängeln nur geringe Nährstoffmengen vom Feld abgefahren werden.

In Österreich sind die Miscanthusbestände seit den Anfängen vor mehr als 25 Jahren wie erwähnt auf eine Fläche von rund 1.000 ha angestiegen. Die Erntetechnik mit dem reihenlosen Feldhäcksler ist die in der Regel verwendete Methode. Die geringe Schüttdichte von Miscanthushäckseln erfordert kurze Transportentfernungen. Die Versuche zur Verdichtung (Pellets, Briketts) sind hinsichtlich der Verringe- rung des Lagervolumens positiv, schlagen sich aber mit zusätzlichen Manipulations- und Verarbei- tungskosten nieder.

Seit einigen Jahren laufen Anbauversuche mit Sida hermaphrodita (Virginiamalve), einer Pflanze aus der Familie der Malvengewächse, zu denen auch die Baumwolle gehört. Die Ernte dieser ausdauern- den Pflanze erfolgt im Spätwinter, die Schüttdichte des Häckselgutes liegt unter 100 kg/m³.

Agrarische Nebenprodukte

In Österreich werden rund 600.000 ha Getreide angebaut (ohne Körnermais). Das theoretische Poten- tial für Getreidestroh liegt somit bei rund 2 Millionen Tonnen. Getreidestroh wird in großem Stil als Einstreu eingesetzt. Die Brennstoffeigenschaften (Aschegehalt, Ascheschmelzverhalten) schließen einen Einsatz in Kleinanlagen nahezu aus. Weiteres wird vor zu großzügiger Getreidestrohabfuhr vom Feld gewarnt, da dieses eine wichtige Rolle für die Erhaltung des Humusgehaltes der Ackerböden spielt.

35

18.

Rund 200.000 ha Körnermaisproduktion ergeben ein Potenzial von 200 kt Maisspindeln. In Regionen mit trockenen Erntebedingungen (z.B. Südoststeiermark) haben die Maisspindeln einen Wassergehalt von ≤ 30 % und sind somit auch lagerfähig. In Westniederösterreich und Oberösterreich liegen die Wassergehalte bei rund 50 %. Dies führt ohne Nachtrocknung nach kurzer Zeit zu Verschimmeln und Verderb der Maisspindeln.

Trockene Abfälle – Abfallende

Vieles wird angedacht, die verfügbaren Mengen sind bei näherer Betrachtung aber relativ bescheiden.

Im Jahr 2013 wurden in Österreich rund 4,5 Millionen Tonnen Getreide geerntet. Bei der (hohen) An- nahme von 2 % Ausputz ergäbe das eine Menge von lediglich 90.000 Tonnen pro Jahr oder maximal 1 PJ Energie. Getreideausputz, Spelzen etc. besitzen in der Regel einen hohen Aschegehalt. Das Ascheschmelzverhalten ist ähnlich kritisch wie bei Energiekorn. Um Abfälle ohne besondere Auflagen in einer normalen Feuerung einsetzen zu dürfen, müsste zunächst das sogenannte Abfallende defi- niert sein. Dadurch wird dieser Rohstoff wieder zu einem „normalen“ Brennstoff.

Es hat mehrere Jahre gedauert bis in der Abfallverbrennungsverordnung die Aufnahme von „aus der Aufbereitung von Baum- und Strauchschnitt stammende Holzabfälle“ gelang. Der Aschegehalt des abgesiebten Materials darf höchstens 10 % der Trockenmasse betragen. Der Masseanteil der Frakti- on <8 mm ist auf maximal 10 % beschränkt. Die Gesamtmenge dieser Fraktion ist kaum seriös ab- schätzbar.

Fazit

Alternative biogene Brennstoffe, wie Energiepflanzen, landwirtschaftliche Nebenprodukte oder trocke- ne Abfälle, haben in Österreich ein begrenztes Potenzial. Für den Einzelbetrieb können diese Brenn- stoffe jedoch zur Eigenversorgung und für Energiedienstleistungen eine bedeutende Rolle spielen.

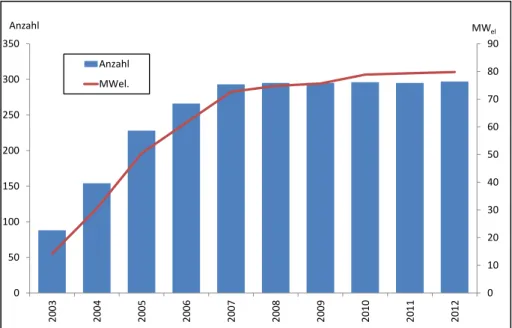

Der internationale Markt für Industriepellets

Ludger Spohr

Geschäftsführer VIS NOVA Trading GmbH Hafenstraße 55, D-28217 Bremen, Deutschland spohr@vis-nova.de

www.vn-trading.de

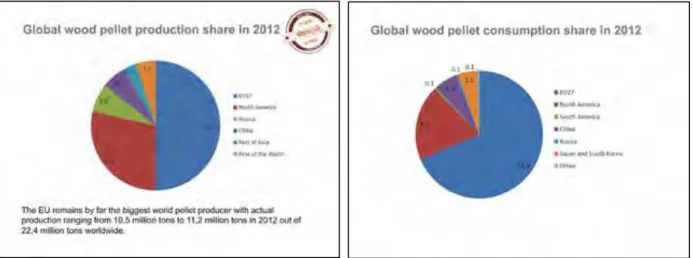

Der Markt für Holzpellets ist in den letzten Jahren um rund 10 % pro Jahr gewachsen und hat sich in der gleichen Zeit auch immer stärker internationalisiert. Dies geht zum einen auf die verstärkte Nachfrage in Privathaushalten zurück – allen voran in Italien (im Jahr 2014: 2,5 Millionen Tonnen), Deutschland (2 Mio. t), Schweden (1,2 Mio. t) und Österreich (0,9 Mio. t). Zweite Ursache ist der Ausbau von Kraftwerkskapazitäten, vor allem in England und Dänemark.

Abbildung 1: Die Hauptverbraucher in der EU für Pellets im Wärmebereich 2012, Mengenangaben in Tonnen (AEBIOM Bioenergy Outlook 2013)

Die beiden Märkte – Endverbraucher/Wärme und Großkraftwerke – unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihres Wachstumsverhaltens: Während im Endverbrauchermarkt ein eher langsamer, aber konstanter Anstieg der Nachfrage durch den Einbau weiterer Kessel oder Öfen zu verzeichnen ist, steigt die Nachfrage bei Großkraftwerken sprunghaft: Die Umstellung eines einzelnen Brenners kann leicht zu einem zusätzlichen Verbrauch von bis zu einer Million Tonnen führen – das englische Unternehmen DRAX verfügt beispielsweise alleine über sechs Brenner dieser Größe. Der Pelletmarkt umfasst heutzutage weltweit rund 22 Millionen Tonnen, wovon das Gros in Europa verbraucht – und auch produziert - wird.

Abbildung 2 und 3: Anteile der weltweiten Produktion und des weltweiten Verbrauchs von Pellets im Jahr 2012, Angaben in Tonnen (AEBIOM Bioenergy Outlook 2013)

37

18.

Versorgungssicherheit

Ging man vor zehn Jahren noch davon aus, dass die große Nachfrage aus dem Kraftwerksbereich für den Endverbrauchermarkt schädlich sei, weil die Mengen in Konkurrenz zueinander stünden, so herrscht heute Einigkeit, dass eher das Gegenteil der Fall ist: Aufgrund des starken Marktwachstums sind die Märkte stabiler und liquider geworden. Auch unterscheiden sich die Qualitäten bei weitem nicht mehr so wie früher – die Anforderungen an z. B. den Aschegehalt in Kraftwerken lagen früher bei 7 %, sind heute aber auf 0,5 bis 1,5 % gesunken. Ein Ascheschmelzpunkt von 1.200 °C wird in beiden Fällen vorausgesetzt. Dennoch sind – alleine auf den Preis bezogen – zwei Märkte entstanden.

Es fällt auf, dass die großen Mengen Industriepellets in eher waldarmen Ländern, wie Belgien (Waldanteil 22,5 %), den Niederlanden (11 %), Dänemark (13 %) und England (12 %), verbraucht werden, während die Endverbrauchermärkte tendenziell in waldreichen Ländern anzutreffen sind:

Italien (32 %), Deutschland (32 %), Österreich (47 %) und Schweden (69 %). Dies führt zu internationalen Handelsströmen, die im Kraftwerksmarkt bereits etabliert sind und oft aus Nordamerika und dem Baltikum kommen.

Im Premium- oder Endverbrauchermarkt lag der Fokus lange auf regionaler oder zumindest nationaler Produktion (große Ausnahme: Italien), aber auch hier haben sich über die Jahre Lieferströme über die Landesgrenzen hinweg ausgebildet: Vor allem aus dem Baltikum sind Premiumpellets auch nach Dänemark, Deutschland und Schweden geliefert worden.

Pellets aus Nordamerika sind bereits bis in den Bodensee und über die Donau verschifft worden, darüber hinaus bietet Osteuropa ein großes Potenzial. Einerseits gibt es da den Riesen Russland mit einem schier unermesslichen Holzvorrat. Andererseits sind die EU-Länder Tschechien und Polen bereits gut mit Pelletsproduktionen ausgestattet. Auch in Rumänien und Bulgarien gibt es einige Produktionen und vielversprechende Projekte. In der Ukraine, Weißrussland und anderen Ländern der Region sind ebenfalls Rohstoffkapazitäten frei, die für Pellets genutzt werden könnten.

Der große Vorteil gegenüber Importware aus Nordamerika besteht bei Pellets aus den EU- Nachbarstaaten im Fehlen eines Wechselkursrisikos (FOEX-Risiko) sowie in den im Vergleich zu Nordamerika und dem Baltikum geringeren Logistikkosten. Aus heutiger Sicht lässt sich sagen, dass ein Pelletsverbrauch von 2 Millionen Tonnen in Österreich – also eine gute Verdoppelung – über die heutigen Mengen und Quellen hinaus zuverlässig mit einer Kombination aus Importen aus Osteuropa und Übersee abzubilden sein sollte.

Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit ist allen mit der Holz- und Forstwirtschaft Beschäftigten bekannt. Bei den Pellet-Endverbrauchern war dies bisher kein großes Thema, zumal die Pellets – zumindest wurde es so empfunden – oft aus der Region kamen. Misstrauen wird meist beim Unbekannten wach, und was von weiter weg herkommt, ist in der Regel unbekannt. Gerade Osteuropa und Russland haben sicher mit einem schwierigen Image bei der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft zu kämpfen, obwohl auch dort entweder EU-Standards gelten oder – wie in Russland –große Mengen FSC-zertifizierten Holzes verfügbar sind.

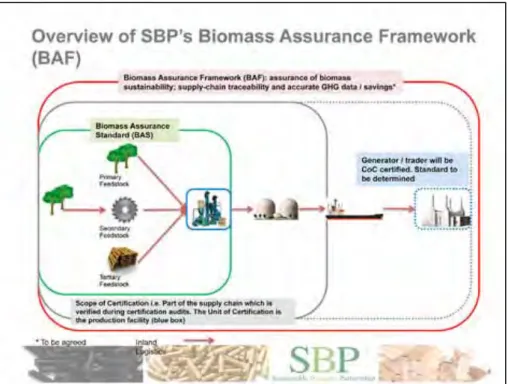

In der Kraftwerksbranche hat sich für Holzpellets die „Sustainable Biomass Partnership“, kurz SBP, gebildet, um die Kriterien für Nachhaltigkeit zu definieren und auch festzulegen, wie die Einhaltung sichergestellt werden kann. Dies ist für die Kraftwerke, ihr Image und auch für das Geschäftsmodell Biomasse extrem wichtig. Zudem soll sichergestellt werden, dass Endverbraucherpellets durch Kraftwerkspellets keinen Imageschaden erleiden.