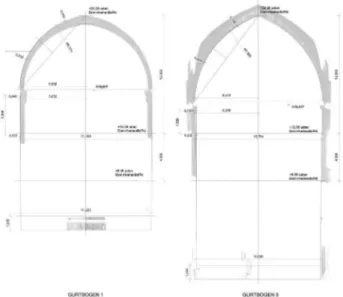

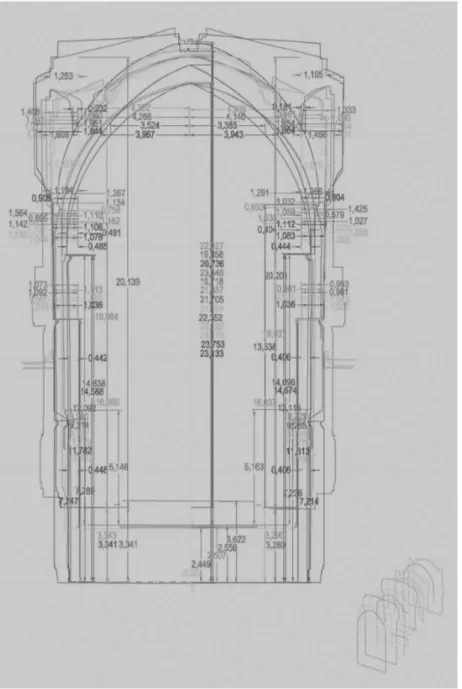

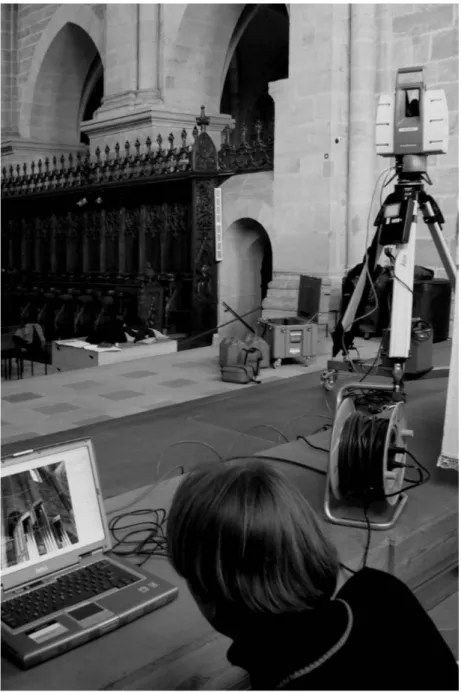

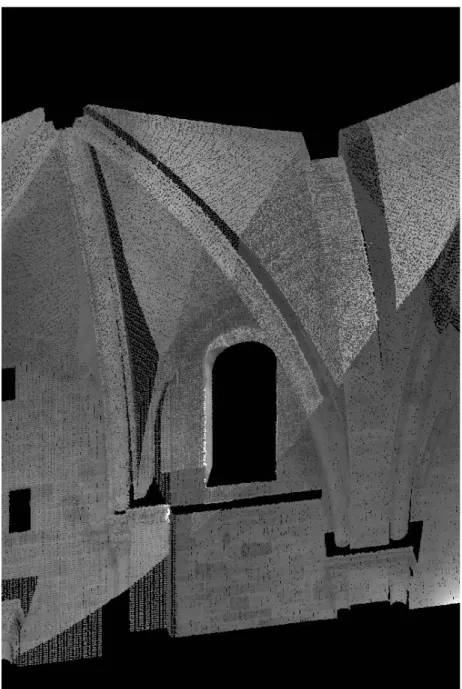

Zirkelschlag und Schalungsbrett – Gewölbebau am Bamberger Dom

Volltext

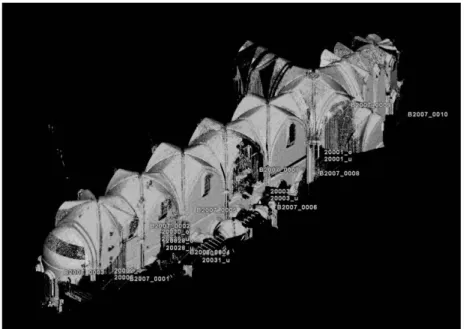

Abbildung

ÄHNLICHE DOKUMENTE

November 2020 ist auch eine Wahl zwi- schen zwei Ausrichtungen für die amerikanische Entwick- lungszusammenarbeit: vier weitere Jahre, in denen die Trump-Administration

Neu und originell im Blick auf IKor 8,1-11,1 ist Hurds These, dass in Korinth eine Gruppe der Schwachen nicht wirklich existiert, sondern ledig- lich eine hypothetische

Universität Tübingen Mathematisches

4.1.17/M1b* Jesus und die Frau am Brunnen Teil 4.1: Leben und Wirken des Jesus von Nazareth.. 6 Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH

Bei Ausgrabungen im Bamberger Dom (1969-1972) fand sich der Sarkophag über einem ausgeräumten, mit Schutt verfüllten Grabschacht zwischen den Bodenbelägen des ersten Heinrichsdoms

Ende September werden die Staats- und Regierungschefs in New York die neue Agenda für nachhaltige Entwicklung verabschieden und damit die wichtigsten

[r]

Im nördlichen Seitenschiffe an der Nordseite im ersten joche über sechs Stufen spitzbogige Tür in flachbogiger Nische, im dritten Joche in Spitzbogenferister mit