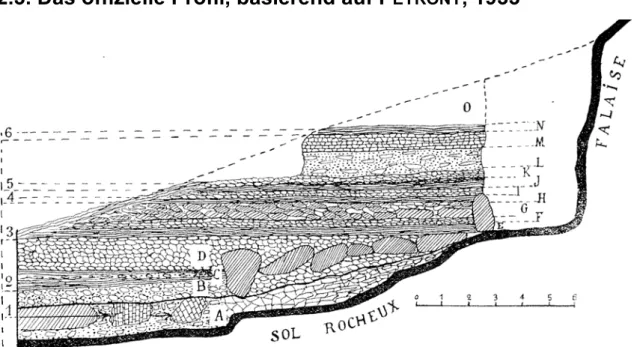

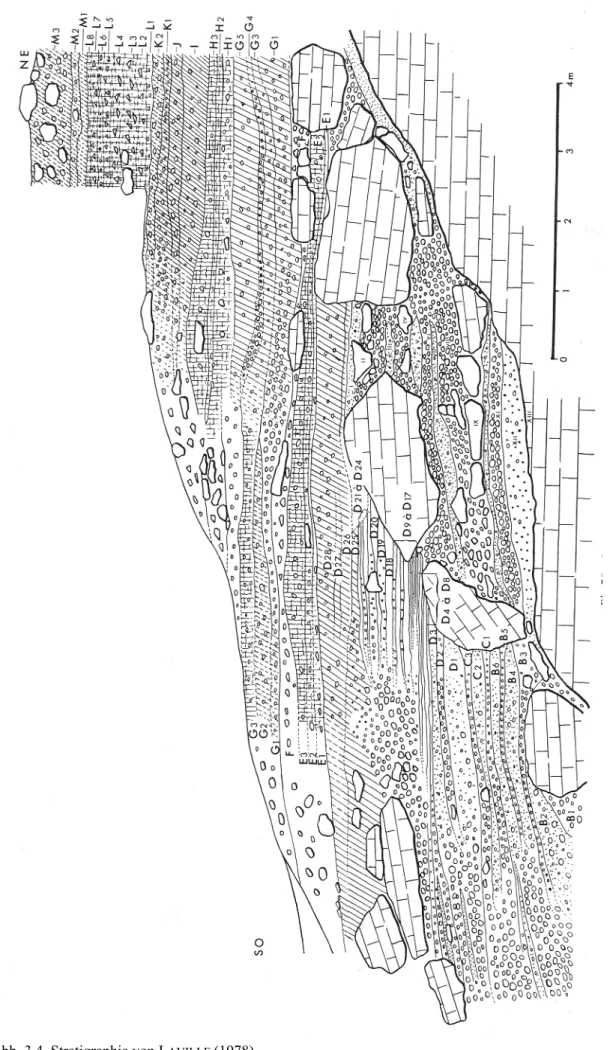

Kapitel 3: Die Stratigraphie von La Micoque

Volltext

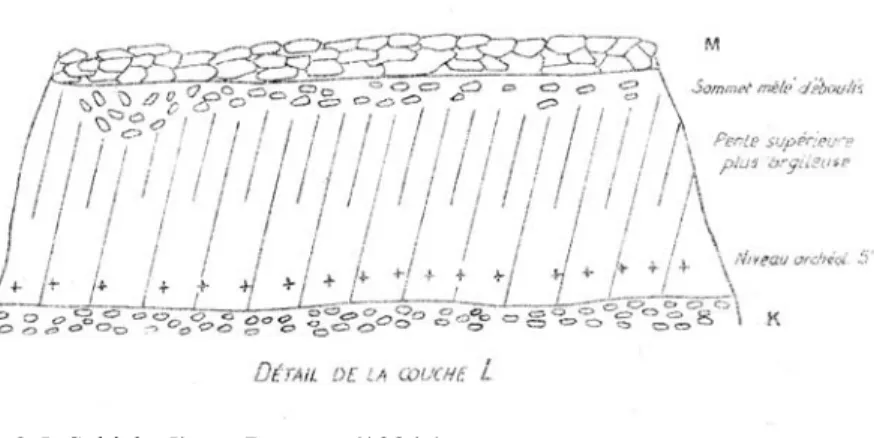

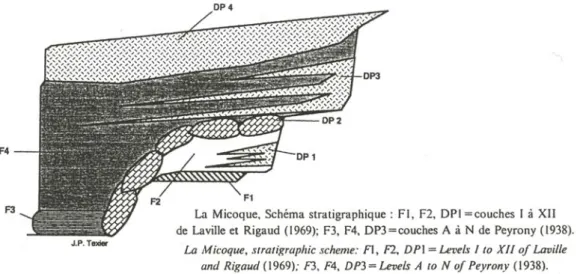

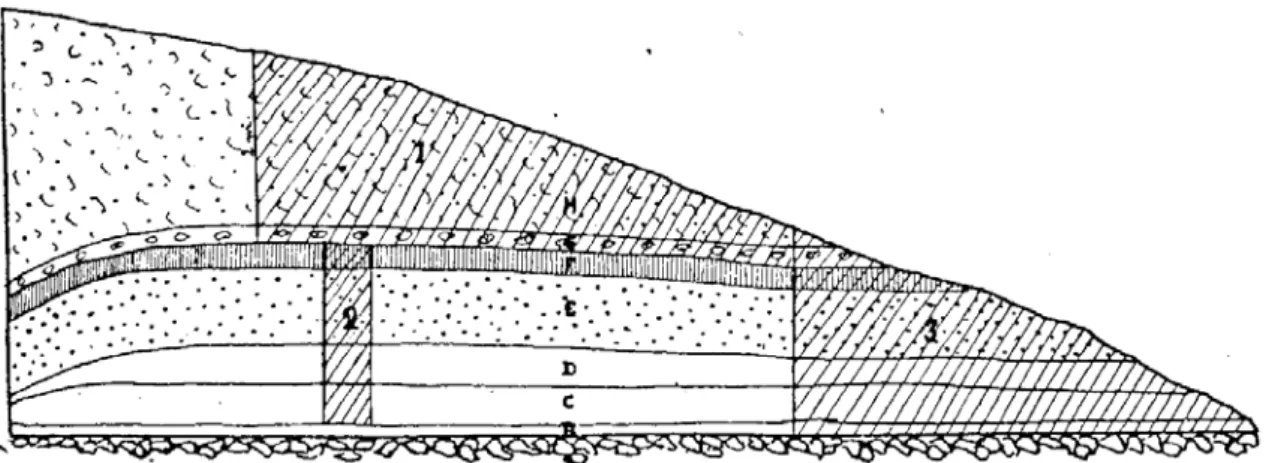

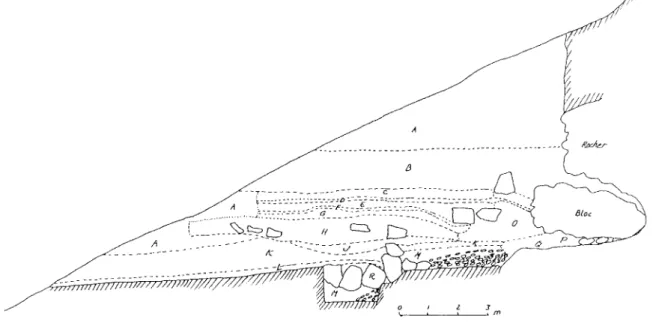

Abbildung

ÄHNLICHE DOKUMENTE

a) Für welche Zahlen t ! ! muss man die Teilereigenschaft t|101 prüfen um nachzuweisen, dass 101 eine Primzahl ist. Geben Sie keine überflüssige Zahl an und lassen Sie

Beschreiben Sie, wie man im Anschluss an diese Konstruktion das regelmäßige Fünfeck konstruieren kann, das die Kantenlänge a hat.. Geben

Die Honigbiene unterscheidet sich von vielen anderen Tierarten durch ihr kompliziertes

[r]

Der Einfachheit halber wird das Pluszeichen sowohl f¨ ur die Addition in V als auch f¨ ur die Addition in K verwendet.. Ebenso wird der Malpunkt f¨ ur die Skalarmultiplikation

Übungsblatt zur Vorlesung SS 2017.. Theoretische Physik

Wieviele Container der Fabriken A und B muss ein Transporter laden, damit der Gewinn aus den Transportkosten m¨ oglichst groß

[r]