L andesamt für

G eowissenschaften und

R ohstoffe

B randenburg

Leistungsbilanz 2002

des Bildhauers Eckhard Herrmann vor dem Dienstgebäude des Landesamtes für Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg, in Kleinmachnow

Herausgeber:

Landesamt für Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg, Stahnsdorfer Damm 77

14532 Kleinmachnow

Direktor: Dr. Werner Stackebrandt Tel.: (033203) 36 600

Fax: (033203) 36 702 e-mail: lgrb@lgrb.de http://www.lgrb.de

Redaktion: Dr. V.Scheps (Leitung), Dr. W. Bartmann, Dipl. Geophysn. A. Andreae, Dr. H. U. Thieke

Fachbeiträge: Dr. Wolfgang Bartmann, Dipl.-Geol. Horst Beer, Dipl.-Geol. Dietmar Brose, Dipl.- Verw.(FH) Holger Vogel, Dr. Thomas Höding, Dr. Jürgen Kopp, Dr. Dieter Kühn, Dipl.-Geol. Lothar Lippstreu, Dr. Frank Lochter, Dr. Volker Manhenke, Dr. Peter Nestler, Dipl.-Geol. Michael Pawlitzky, Dip.-Geol. Berthold Rechlin, Dr. Volker Scheps, Dipl.-Ing. Angelika Seidemann, Dipl.-Geol. Andreas Simon, Dr. Werner Stackebrandt, Dr. Hans Ulrich Thieke

Kleinmachnow, im April 2003

Landesamt für

Geowissenschaften und Rohstoffe

Brandenburg

L EISTUNGSBILANZ

2002

Inhaltsverzeichnis

Zum Geleit

Einleitung - Die Zukunftsaufgaben der Geologie in Brandenburg 1. Verwaltung

2. Zentrale Dienste

2.1 Archive, Vertrieb, Bibliothek 2.2 Informationstechnologie

2.3 kartierbegleitende Laboruntersuchungen 2.4 Die geologische Landessammlung des LGRB 2.5 Bohrkernlager

2.6 Öffentlichkeitsarbeit 3. Quartärgeologie

3.1 Bohrungsaufnahme und Probennahme 3.2 Geotope

3.3 Amtliche geologische Kartierung 4. Boden

4.1 Auswertung geologischen Schriftgutes 4.2 Datenspeicherung

4.3 Bodenkundliche Landesaufnahme 4.4 Amtliche Kartierung

5.5 Wahrnehmung von Aufgaben des Bodenschutzes in geogener Hinsicht 5. Wasser

5.1 Wahrnehmung der Aufgaben bei Grundwasserlagerstätten gemäß Brandenburgischem Wassergesetz (BbgWG)

5.2 Hydrogeologische Grundlagenarbeit und praktische Nutzungsergebnisse 5.3 Überprüpfung und Neubemessung von Wasserschutzgebieten im Land

Brandenburg (§§ 15, 23 BbgWG) 5.2 Hydrogeologische Karten

5.3 Oberflächennahe Geothermie 6. Steine/Erden – Rohstoffe 6.1 Amtliche Rohstoffkartierung

6.2 Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange

3.3 Wahrnehmung der Aufgaben der Rohstoffvorsorge einschließlichder Anforderungen von Bergverwaltung und Kreisbehörden

7. Tiefengeologie / Geothermie 7.1 Amtliche geologische Karten

7.2 Wahrnehmung der Aufgaben der Rohstoffvorsorge einschließlich der Anforderungen von Bergverwaltung und Kreisbehörden

8. Sanierungsgeologie

8.1 Altbergbau ohne Rechtsnachfolger

8.2 Restlochsicherung (Beratungstätigkeit für Restloch Marienthal/

Trottheide)

Seite

13 15

32

40

46

57

60

62

9. Beratung / Träger öffentlicher Belange (TöB) 9.1 Infrastrukturelle Aufgaben

10. Publikationen Vorträge und Veröffentlichungen Anhang

- Herausgabe amtlicher Karten

- Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge 9 (2002), 1/2

- Programm der Amtskolloquien (Kleinmachnower Gespräche)

68

70 75

Zum Geleit

Geologische Basisdaten erfassen, auswerten, verfügbar machen und mit ihrer Hilfe zu beraten, sind die wichtigsten Aufgaben eines Geologischen Landesdienstes. Der hiermit überreichte Tätig- keitsbericht des Landesamtes für Geowissenschaften und Rohstoffe des Landes Brandenburg will Ihnen einen Einblick in die Anstrengungen der Mitarbeiter des LGRB im Jahr 2002 zur Umset- zung der eingangs aufgeführten Zielstellung geben. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Darstellung des Wirkens der Geologen für die brandenburgische Landesentwicklung. Hier gilt ganz besonders der Grundsatz, dass gute Entscheidungen nur auf Grundlage fachlich hochwer- tiger Daten zu treffen sind. In diesem Sinne arbeiten die unterschiedlichen Fachbereiche der Geo- logie sehr eng miteinander verzahnt an zukunftsfähigen Lösungen im Spannungsfeld von ökono- mischen und ökologischen Nutzungs- und Gestaltungsansprüchen.

Stillstand ist Rückstand. Dies bedeutet für die Landesgeologie, sich dem Prozess der Modernisie- rung der brandenburgischen Landesverwaltung zu stellen und die Schwerpunktausrichtung der Fachbehörde stets kritisch zu hinterfragen. Das Ergebnis dieses Prozesses finden Sie auf den nachfolgenden Seiten (9-12) dieses Reports unter der Überschrift: Geologischer Landesdienst stellt sich den Anforderungen der Zukunft. Neben unseren Standardaufgaben zur geologischen Untersuchung und Ressourcennutzung des Landes Brandenburg finden Sie dort die zeitgemäße Schwerpunktsetzung für die Hydrogeologie, die Bodengeologie und ein modernes Geodatenma- nagement.

Gerade der Ausbau moderner Datenmanagementsysteme eröffnet uns die Möglichkeit, die Qua- lität der Datenverfügbarkeit kontinuierlich zu verbessern und unserer Informationsverpflichtung mit geologischen Basisdaten, aktuellen Geoinformationen und geologischen Bewertungen noch schneller nachkommen zu können. Über den erreichten Stand der Daten- und Kartenverfügbar- keit können Sie sich auf unseren Web-Seiten www.lgrb.de und im geologischen Recherchesys- tem für das Land Brandenburg unter http://katalog.lgrb.de informieren.

Schon jetzt konnten viele Planungsentscheidungen durch die Bereitstellung von digitalen geologi- schen Kartengrundlagen erleichtert und beschleunigt werden. Diesen Weg zu einer modernen Serviceeinrichtung für das Land Brandenburg werden wir auch zukünftig fortsetzen. Unter den oben genannten Web-Adressen können Sie unabhängig von den jährlichen Berichterstattungen die Fortschritte auf diesem Weg verfolgen.

Bitte seien Sie versichert, dass die brandenburgischen Landesgeologen auch künftig für Sie kom- petente Partner in allen geologischen Fragen unseres Landes sein werden.

Dr. Werner Stackebrandt Direktor

Geologischer Landesdienst stellt sich den Anforderungen der Zukunft

Moderne Aufgaben für eine moderne Behörde – Statusreport und zukünftige Anfor- derungen an das Landesamt für Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg

Vorbemerkungen

Die derzeitigen Überlegungen zur Modernisierung der brandenburgischen Landesverwaltung sind Anlass, die Aufgabenstellung des LGRB unter diesen Gesichtspunkten und entsprechend den neuen gesetzlichen Verpflichtungen der aktuellen Entwicklung anzupassen.

Die mit geologischen Fragestellungen zusammenhängenden Aufgaben des Landes Brandenburg werden durch das Landesamt für Geowissenschaften und Rohstoffe wahrgenommen. Mit seinen fundierten Kenntnissen zur Geologie des Landes schafft das LGRB Voraussetzungen zur ökolo- gisch verträglichen wirtschaftlichen und infrastrukturellen Landesentwicklung. Es steht damit am Beginn der Wertschöpfungskette. Die rechtzeitige Einbeziehung exakter Informationen von der Oberfläche bis zum tiefen Untergrund verhindert Fehlplanungen, reduziert Schäden und ist Voraussetzung für die zukünftige Landesentwicklung.

Als Kompetenzzentrum für die Landesgeologie verfügt das LGRB über das Wissen zu den gesamten Geopotenzialen vom Boden, Baugrund, über die Rohstoffe, die Erdwärme bis hin zum Grundwasser und hat damit Schlüsselwissen für Entscheidungen in wirtschafts-, umwelt- und infrastrukturellen Bereichen zum gesamten Landesgebiet.

Einen Eindruck über die wichtigen Beiträge des LGRB für die Daseinsvorsorge, Gefahrenab- wehr und die Landesentwicklung Brandenburgs vermitteln die jährlich herausgegebenen Tä- tigkeitsberichte des LGRB sowie die Informationsangebote auf den web-Seiten unter www.lgrb.de.

Daher erfolgt hier nur eine kurzgefasste Beschreibung der Tätigkeitsbereiche, denen eine beson- dere Bedeutung für die Lösung der komplizierten Zukunftsaufgaben Brandenburgs zukommt.

Gute Daten sind die Voraussetzung für tragfähige Entscheidungen

Das LGRB besitzt in elektronischen und konventionellen Geoarchiven Informationen zum Lan- desterritorium von der Oberfläche (Boden) bis zu einer Tiefe von mehreren Tausend Metern. Die hier gepflegten komplexen Datenbestände sind im und für das Land Brandenburg einmalig und wichtigste Grundlage für die hohe Beratungsqualität durch die Spezialisten des LGRB. Diese Fach- informationen sind unverzichtbar sowohl für eine moderne und faktengestützte Landesplanung, als auch für die Daseinsvorsorge Brandenburgs. Wichtiger Bestandteil dieser weiter auszubau- enden Archive ist die Bohrungsdatenbank des Landes Brandenburg, in der ein Bestand von ca.

170 000 Einzelbohrungen mit Angaben zur Schichtenfolge und zu den Geopotenzialen erfasst ist.

Da die Gewinnung von Tiefenaufschlüssen sehr hohe Finanzaufwendungen erfordert, ist die möglichst vollständige Vorhaltung und Pflege der Bohrungsinformationen als Kernstück des Geo- archivs Voraussetzung für die hohe Qualität der Aufgabenerfüllung. Wegen der Mehrfachnutzbar- keit der Bohrungsdaten ist ihre Vorhaltung die wirtschaftlichste Methode, auf geologische Daten für Planungszwecke zurückgreifen zu können. Dies gilt erst recht für die im Bohrkern- und Pro- benarchiv Wünsdorf aufbewahrten Bohrkerne und Einzelproben.

Zu den erforderlichen präzisen Daten für gute Entscheidungen gehören unbedingt aber auch die als Fortsetzung der Geländeuntersuchungen in den Laboren gewonnenen Analysenwerte.

Diese die stoffliche Zusammensetzung und rohstoffgeologische Eignung charakterisierenden

Untersuchungsbefunde zu Boden, Gestein und Grundwasser sind die unverzichtbare Vorausset- zung für die Qualitätssicherung der amtlichen Kartenwerke und der geologischen Beratungs- tätigkeit. So sind beispielsweise die nur in einem Speziallabor erzielbaren und hochgenauen Ana- lysen zur Zusammensetzung der Wässer von besonderer Bedeutung, weil daraus Aussagen über seine Genese, sein Mobilitätsverhalten und sogar zu künftigen Entwicklungstrends der Wasser- qualität in den genutzten Grundwasserlagerstätten auch hinsichtlich möglicher Klimaveränderun- gen abgeleitet werden können.

Modernes Datenmanagement: Nutzergerechte Fachdatenaufbereitung

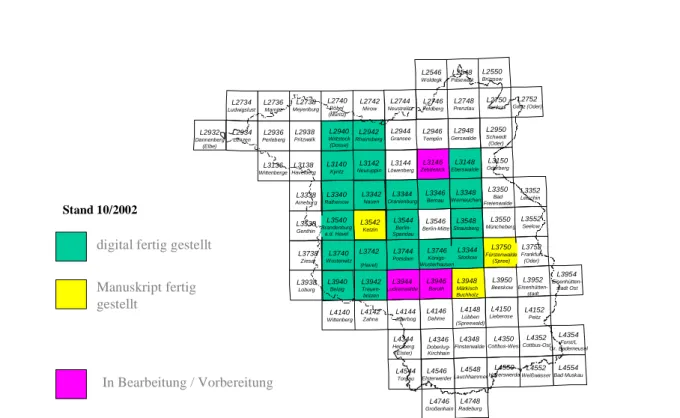

Zu den bewährten Standardprodukten der Geologischen Dienste gehören geowissenschaftliche Fachkarten in unterschiedlichen Maßstäben, die die Geologie bzw. einzelne Geopotenziale des Bodens, der Oberflächengeologie und des Untergrundes in übersichtlicher Form darstellen. Die- se von künftigen Nutzern unabhängigen Darstellungen sind gleichermaßen Grundlage für die Nut- zung und den Schutz der brandenburgischen Geopotenziale. Leider liegen für das Land Branden- burg bisher nur von einem Teil des Landesgebietes moderne und detaillierte Fachkarten vor. Da- her ist das Programm der geologischen Landesaufnahme als Langzeitprogramm des Geologi- schen Landesdienstes fortzusetzen. Die hierdurch gewonnenen geologischen und thematischen Karten sind eine optimale Möglichkeit zur gebotenen Einbeziehung geologischen Sachverstandes in die Landes- und Regionalplanung. Ihre Darstellung erfolgt nach Vorgaben, die mit den benach- barten Ländern der Bundesrepublik und z. T. auch mit Polen abgestimmt sind.

Eine wesentliche Innovation wurde mit der digitalen Verfügbarkeit der Karteninhalte erreicht.

Nicht nur, dass Fachdaten schneller verfügbar gemacht werden können, sondern mit einigen ers- ten Produkten des LGRB ist auch die Möglichkeit der Erarbeitung von Themenkarten bzw. Spezi- alkarten entsprechend den Wünschen der Nutzer verbunden. Das Beispiel der Bodengeologi- schen Übersichtskarte 1 : 300 000, die mit dem Darstellungsschwerpunkt Bodensubstrate ge- druckt wurde, aber auch Spezialauswertungen zu Nutzungspotenzialen, zum Bodenschutz oder zum Rückhaltevermögen zuläßt, zeigt diese neuartigen Möglichkeiten, die künftig weiterentwickelt werden sollen, eindrucksvoll. Eine Auflistung der verfügbaren Kartenprodukte des LGRB findet sich in den Vertriebsverzeichnissen des LGRB unter www.lgrb.de.

Neue Schwerpunkte für die Geologie

Während in der Frühphase der Tätigkeit Geologischer Dienste die Aufgaben zur Rohstoffvorsorge dominierten, haben sich die Tätigkeitsschwerpunkte zu einer vollständigen Einbeziehung geologi- scher Fachinformationen für die Landesplanung und Regionalentwicklung unter ökonomischen und gleichermaßen ökologischen Gesichtspunkten gewandelt. Neue Anforderungen erwachsen aktuell aus der erforderlichen Neuerarbeitung bzw. Angleichung vorhandener geologischer Ent- scheidungsgrundlagen auf Bundes- und europäischer Ebene.

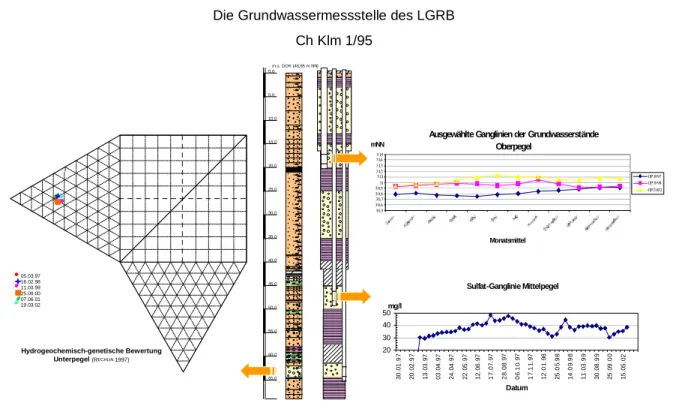

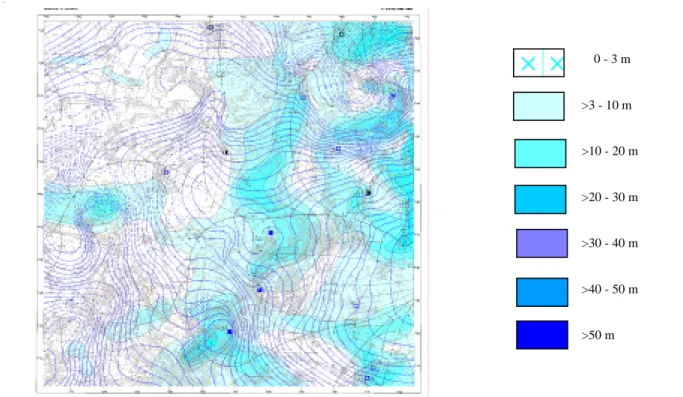

Die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie vom 22.12.2000 (EU-WRRL) für die Bundes- republik Deutschland zur Erreichung eines guten qualitativen und quantitativen Zustandes des Wassers bis 2015 (Grund- und Oberflächenwasser) ist ohne geologische, boden- und hydrogeo- logische Grundlagen nicht möglich. Hierzu hat das LGRB vorausschauend mit umfangreichen diesbezüglichen Kartierungsarbeiten begonnen. Ihre notwendige Verfügbarkeit bis zum Jahr 2015 verlangt eine Intensivierung der hydrogeologischen Kartierungstätigkeit. Bis 08/2003 legt das LGRB die für die erstmalige Beschreibung der Grundwasserkörper entsprechend EU-WRRL erforderlichen Boden- und Hydrogeologischen Übersichtskarten (nach bundeseinheitlichem Stan- dard) digital im Maßstab 1 : 200 000 vor. In den nächsten Jahren sind – ebenfalls bundeseinheit- lich abgestimmt - einheitliche hydrogeologische Kartenwerke im Maßstab 1 : 50 000 für die Be- wertung der Grundwasserlagerstätten entsprechend der EU-WRRL zu erarbeiten. Wegen der sich künftig noch verstärkenden Beeinträchtigung des Grundwassers durch Salzwasserintrusio-

nen sind für Brandenburg hochgenaue Analysen erforderlich, um die komplizierten genetischen Zusammenhänge und hydrodynamischen Fließverhältnisse mit ausreichender Genauigkeit ermit- teln zu können. Das hierfür im LGRB (GD B. Rechlin) in Erarbeitung befindliche Grundwasserge- nesemodell liefert hierfür eine für die Wasserversorgung sehr anwendungsorientierte Bewertungs- grundlage.

Unter Berücksichtigung dieser verbindlichen EU-Regelungen ist ein Kompetenzausbau für Geo- logie und Hydrogeologie unabdingbar. Sollten geologische Basisdaten nicht oder nur unzureichend zur Verfügung stehen, ist es kaum möglich, die Auswirkungen der Flächennutzung auf die qualita- tive und auch quantitative Entwicklung von Grund- und Oberflächenwasser sicher zu beurteilen wie das in der EU-WRRL gefordert wird. Ihren Niederschlag findet dies im Landeswasserge- setz, §§ 15 und 23, wonach das LGRB u. a. die hydrogeologischen Grundlagen für die Bestäti- gung von Trinkwasserschutzgebieten und für die Festsetzung von diesbezüglichen Nutzungsbe- schränkungen verantwortet.

Bodengeologie. Die Bodengeologie wird ebenfalls an Bedeutung zunehmen. Das LGRB bün- delt das bodenkundliche Fachwissen für das Land Brandenburg. Neben dem ständig zu aktuali- sierenden und bundesweit abgeglichenen Know-how werden vor allem Daten über die Böden Brandenburgs gesammelt und für Nutzer in Informationssystemen, d.h. in digitalen Kartenwerken mit Datenbanken aufbereitet. Dabei werden neben aktuellen Erhebungen zum Boden einschließ- lich der Laboruntersuchungen unterschiedliche Datengrundlagen aus der Vergangenheit als auch von anderen Einrichtungen sowie aus Projekten genutzt, fachlich aufbereitet und nach einheitli- chen Kriterien ausgewertet.

Das LGRB schafft durch Bereitstellung der Bodendaten auf Landesebene die fachlichen Grund- lagen für Planungsprozesse und damit für Standortentscheidungen, in denen durch Gesetze der Boden als Schutzgut zu berücksichtigen ist:

Bundesbaugesetz (z.B. im § 35, 179, 202), Bundesnaturschutzgesetz (z.B. § 1, 2, 8), Raum- ordnungsgesetz (z.B. § 2, 7), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (§ 2), Umweltverträglich- keitsprüfung-Verwaltungsverordnung, Bundesberggesetz (z.B. § 1, 4 ,50), Wasserhaushalts- gesetz (z.B. § 19,34,36), Bundes-Bodenschutzgesetz (17.3.1998), und Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (12.7.99), Brandenburgisches Bodenschutzgesetz (Entwurf).

Darüber hinaus werden Bodendaten bundes- und EU-weit für bundesweite Kartenwerke wie die Bodenübersichtskarte 1 : 200 000 (Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über den Datenaustausch im Umweltbereich Anhang II.4 „Austausch bodenrelevanter Daten“ 1994) sowie für europaweite Kartenwerke wie die EU-Bodenkarte 1 : 250 000 durch die Länder bereitge- stellt. Die Daten dienen hier u. a. der Umsetzung der Bodenschutzstrategie der Europäischen Kommission (Brüssel, 16.4.02 – Komm (2002)179) und der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Amts- blatt der Europäischen Gemeinschaften vom 22.12.2000).

Geodatenmanagement. Als dritter neuer Schwerpunkt ist der Ausbau des modernen Geoda- tenmanagements erforderlich. Derzeit ergeben sich folgende neue Entwicklungen: Deutschland und damit auch Brandenburg befinden sich auf dem Wege zur Informations- und Kommunikati- onsgesellschaft. Geoinformationen (orts- und raumbezogene Daten zur Beschreibung von Gege- benheiten eines Landes) bilden einen wesentlichen Teil des in der modernen Informations- und Kommunikationsgesellschaft erforderlichen Wissens. Sie sind die Grundlage für eine moder- ne Landesplanung. Darüber hinaus sind und werden die Geodaten noch zunehmend zu einem Wirtschaftsfaktor, der schon stärker in der USA-Wirtschaft aber auch in Deutschland und Europa einen erheblichen materiellen Umfang erreicht hat. Mit den umfassend im LGRB vorliegenden modernen Geodaten bestehen günstige Voraussetzungen, sich diesen Anforderungen einer mo- dernen Gesellschaft zu stellen.

Datennutzung für Ansiedlungsvorhaben. Die Sammlungs- und Bewertungsergebnisse ein- schließlich der daraus erarbeiteten - in amtlichen Karten erfassten - Landesübersichten und De- tailergebnisse werden von den sich im Territorium ansiedelnden Unternehmen, von den Boden und Baugrund nutzenden Bürgern, von Bergbautreibenden und von Landes-, Kreis- und kommu- nalen Behörden, die hier Planungs- und Steuerungsaufgaben haben, - zum großen Teil auch im direkten Kontakt - genutzt.

Schlussbemerkungen

Die Aufgaben des Geologischen Dienstes werden künftig noch komplexer; disziplinäre und integrative Lösungsansätze sind notwendig, um die nachhaltige Entwicklung der Ressour- cen der Erde zu sichern. Der Geologische Landesdienst verfügt hierfür mit seiner komplexen Datengrundlage, die seit mehr als 100 Jahren kontinuierlich erarbeitet und ausgewertet werden sowie mit den Erfahrungen und dem fachlichen Sachverstand seiner Mitarbeiter über die erforder- lichen personellen und logistischen Voraussetzungen. Neben den Aufgaben für die geologische Landesaufnahme und die Geopotenzialbewertung übernimmt das LGRB schon jetzt für die Zu- kunftsfelder Grundwasser und Boden Verantwortung und wird in Zukunft auch bei zunehmenden Fragen des Katastrophenschutzes in die Erfüllung von Pflichtaufgaben des Staates bei der Da- seinsvorsorge und Gefahrenabwehr einbezogen werden.

Gute Daten sind ein Grunderfordernis für gute Entscheidungen. Daher sind Entscheidun- gen zur wirtschaftlichen und infrastrukturellen Landesentwicklung ohne verfügbare und si- chere Fakten zum brandenburgischen Landesgebiet zweifelhaft. Diese Datengrundlage liefert – zunehmend auf moderner Basis – die Landesgeologie. Das vorhandene Know-how des LGRB stellt wegen dieser abzusehenden Entwicklung auch einen infrastrukturellen Wirtschaftsfak- tor dar. Die Kenntnis der Geologie des Landesgebietes von der Oberfläche bis in den tiefen Unter- grund und die neutrale Stellung des LGRB ermöglichen hier die Realisierung von Entwicklungs- konzepten auch im argumentativen Wettstreit mit anderen brandenburgischen Landesbehörden.

Gleichzeitig sind diese Leistungen Voraussetzung für erfolgreiche und effiziente gutachterliche Arbeit der im Lande tätigen privaten geologischen oder geotechnischen Ingenieur-Unternehmen.

Prof. Dr. Rolf Emmermann, Vorstandsvorsitzender des GeoForschungsZentrums Potsdam (GFZ), einer der führenden Geowissenschaftler Deutschlands, äußerte kürzlich:

„Mit seiner geringen Personalausstattung, die sich an der unteren Grenze befindet, leistet das LGRB eine gute fachliche Arbeit. Diese fachliche Arbeit wird in Anbetracht der Besonderheiten des geologischen Untergrundes des Landes Brandenburg und des Anstiegs von Naturkatastrophen von zunehmender Bedeutung sein. So wird das LGRB zur Sicherung der Grundwasserversor- gung unter den Bedingungen des globalen Temperaturanstieges und der besonders trockenen Böden des Landes bei schwierigem geologischen Untergrund (z. B. Salzaufstieg aus tieferen Schichten) komplizierte Fragestellungen zu lösen haben. Aufgrund der im Land Brandenburg vor- handenen Geopotentiale für die zukünftig zunehmenden wirtschaftlichen Nutzungen der Geother- mie, der unterirdischen Speicherung und der Rohstoffe wird die Landesgeologie auch hier besonders gefordert sein. Das vorhandene Know-how des LGRB sollte wegen dieser abzusehenden Ent- wicklung, insbesondere auch als Wirtschaftsfaktor, vorgehalten werden ...“

Die Mitarbeiter des LGRB sind motiviert, sich auch künftig neuen und komplexen geologischen Aufgaben zur Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr und für die wirtschaftliche und infrastruktu- relle Entwicklung des Landes Brandenburg zu stellen.

Dr. Werner Stackebrandt, im Januar 2003

Leistungsbilanz 2002

1. Verwaltung Organisation

Personal

Das LGRB verfügte im Jahr 2002 über 85 Stellen bzw. Planstellen. Nach der in 1999 erfolgten Reduzierung um zwei Stellen ist in 2002 - wie schon in den Jahren 2000 und 2001 - der Personalbestand um jeweils eine Stelle weiter verringert worden. Am 31. Dezember 2002 war der folgende Personalbestand (Voll- und Teilzeitkräfte sowie Aushilfen) zu verzeichnen:

Organisationsplan des LGRB

Dez. 25 Petrographie/Bohrkerne Dez. 24 Bodengeologie Dez. 23 Tiefengeologie Dez. 22 Rohstoffgeologie Dez. 21 Quartärgeologie Abt. 2 Geologie / Geopotentiale

Dez. 35 Infrastrukturgeologie Dez. 34 Ingenieurgeologie Dez. 33 Wirtschaftsgeologie Dez. 32 Hydrogeol. Grundlagen Dez. 31 Angewandte Hydrogeologie

Abt. 3 Angewandte Geologie

Dez. 15 Sedimentuntersuchungen Dez. 14 Sanierungsgeologie

Dez. 13 Geochemie Dez. 12 IT / Datenbanken Dez. 11 Archive/Bibliothek/Vertrieb Abt. 1 Grundlagen/Sanierungsgeologie

Verwaltung

Direktor

Das LGRB ist anerkannte Dienststelle für die Durchführung des Zivildienstes. Die Zahl der Zivildienstpositionen konnte von drei auf fünf gesteigert werden; es erfolgte ein kontinuierlicher Einsatz in den Aufgabengebieten Geotopschutz, Bodengeologie und Hydrogeologie. Auch im Jahr 2002 haben sich im LGRB zwei Chemielaborantinnen und ein Fachinformatiker zur Ausbildung befunden.

In dem über Drittmittel finanzierten Projekt SediSAR: „Sedimentbezogene Erkundung des Deichuntergrundes zur integrativen Stabilitätsanalyse durch angewandte Geologie und Remote Sensing mit SAR“ (Laufzeit 3 Jahre, Projektträger DLR) sind 2 Mitarbeiter beschäftigt.

Haushalt

„Der Haushalt des LGRB in den Jahren 2002 und 2003“

2. Zentrale Dienste / Grundlagen 2.1 Archive / Vertrieb / Bibliothek

Im Dezernat 1.1 wurde die Umstellung des Bohrarchivs auf Messtischblattgrundlage weiter vor- angetrieben und die Eingabe von Bohrungsstammdaten in die Geodatenbank fortgeführt. Durch die Nutzung der digitalen Bohrpunktkarte konnte der Beratungsservice für die Archivnutzer deut- lich verbessert (schneller und in besserer Qualität) werden.

2.1.1 Archive

Erhebliche Teile der während des Gebäudeumbaus ausgelagerten Archivmaterialien wurden wieder ins Archiv eingeordnet (Unterbringung der Archivmaterialien in angemessenen Räumen durch den Bezug der neuen Archiv- und Vertriebsräume im rekonstruierten Haus 5 in der Dienststelle Kleinmachnow).

Ein Arbeitsschwerpunkt 2002 war die Datenerfassung von nach dem Lagerstättengesetz geliefer- ten Bohrungsdaten. Außerdem kam es verstärkt darauf an, einen Abgleich der in den letzten 10 Jahren und davor eingegangenen Bohrungsdaten mit dem Bestand der Geodatenbank durchzu- führen. Nur schrittweise läßt sich der Altbestand an Bohrungsdaten aufgrund des geringen Personal- bestandes aufarbeiten.

Am 01.07.2002 wurde deshalb das Sachgebiet Schichtenverzeichnisse innerhalb des ehemaligen Dezernates Rohstoffgeologie mit insgesamt 5,25 aus anderen Bereichen des LGRB umgesetzten Mitarbeitern gebildet. Zu Beginn der Arbeiten wurde intern eine einwöchige Schulung zu diesem Sachgebiet durchgeführt. Im Jahre 2002 wurden insgesamt 1517 Bohrungen durch das Archiv aufbereitet und komplett mit Stammdaten und Schichtenverzeichnissen erfasst. Die Erfassung erfolgte mit dem Programm GeODin, die jeweils neu erfassten Datenmengen wurden am Ende eines jeden Monats nach Kleinmachnow überspielt und in die Datenbank GeoDaB eingelagert.

Die Vergabe der Namen und Archivnummern erfolgte nach der vom LGRB herausgegebenen Ordnung zur Bezeichnung von Bohrungen. Dabei wurden im Wesentlichen die von der Landes- vermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) herausgegebenen Gemarkungsflächen und das TGL- Regelwerk der DDR, Ausgabe 1982 „Namen für geologische Aufschlüsse und ihre Verschlüsselung“ verwendet.

Eng verbunden mit diesen Arbeiten war die Umstellung des Bohrarchivs nach der Messtischblatt- einteilung. Die Ablage der Bohrungen nach Meßtischblättern in der Geodatenbank gestattet unter Nutzung des Programms ArcView die Herstellung digitaler Bohrpunktkarten, die intensiv genutzt werden.

Umfangreiche Kartenmaterialien wurden in das Kartenarchiv integriert. Die DV-gestützte Erfas- sung des Kartenarchivs konnte aus kapazitiven Gründen nicht vorgenommen werden. Vorrang hatte die Bearbeitung des Berichtsarchivs, vor allem die Bearbeitung der Erdöl-Erdgas-Doku- mente. Die Neuordnung des TÖB-Archivs wurde begonnen.

Das Berichts- und Dokumentenarchiv in Zahlen

Von den für das Land Brandenburg vorliegenden und noch immer häufig genutzten Blättern der Geologischen Karte von Preußen i. M. 1 : 25 000 (GK 25) ist die Mehrzahl vergriffen bzw. nur als Kopie erhältlich. Damit dieses Kartenwerk der interessierten Öffentlichkeit weiterhin zur Verfügung steht, wurden die Kartenblätter der GK 25 im Rasterformat digitalisiert. Bisher sind von den 245 gescannten Kartenblätter etwa 100 georeferenziert und als CD an Nutzer lieferbar.

2.1.2 Gebühreneinnahmen durch den Vertrieb

Die Gebühreneinnahmen durch den Vertrieb des LGRB setzen sich wie folgt zusammen:

Regionalbüro Frankfurt (Oder) 1.590,31 € Dienststelle Kleinmachnow 15.268,82 €

gesamt 16.859,13 €

Im Vertrieb wurden die Möglichkeiten des Angebots von digitalen Produkten des LGRB über den Katalogserver im Internet genutzt und die gescannte Geologische Karte (GK 25) sowie geowis- senschaftliche Karten im Maßstab 1 : 300 000 auf CD zur Verfügung gestellt.

Insgesamt wurden 30 Verträge zur Nutzung digitaler Daten des LGRB mit Ingenieurbüros und anderen Einrichtungen und Institutionen abgeschlossen. Im Gegenzug werden dem LGRB die mit diesen Daten erzielten Ergebnisse zur Verfügung gestellt.

2.1.3 Bibliothek

Im Bereich der Bibliothek wurde die digitale Erfassung für den WWW-OPAC des LGRB fortge- führt. Durch Kauf, Tausch und Geschenk konnten 2050 Bände neu erworben werden. Der Ge- samtbestand der Bibliothek des LGRB umfasst jetzt insgesamt mehr als 113 000 Bände.

2.2 Informationstechnologie 2.2.1 Geodatenmanagement

Das neben dem „Papier“-Archiv wichtigste Informationssystem des LGRB, die Geowissen- schaftliche Datenbank des Landes Brandenburg (GeoDaB), konnte direkt mit der Software GeODin gekoppelt werden GeODin ist ein kommerzielles Produkt der Firma FUGRO, das sich zum Quasistandard bei allen geologischen Diensten in Deutschland entwickelt hat. Die Schaubilder in Abbildung 1 verdeutlichen die Informationsflüsse zu und von der GeoDaB.

2.2.2 GIS-Technologie

Zur besseren Veranschaulichung der in der GeoDaB gespeicherten Aufschlussdaten, aber auch als Werkzeug zur Kontrolle der Lagerichtigkeit der Bohrungen wurde auf der Basis von ArcView eine Applikation zur Bohrungsdatenvisualisierung erstellt, die im LGRB einsetzbar ist.

Die digitale Bohrpunktkarte (BPK) des LGRB ist ein Produkt eines Erweiterungsprogramms für ArcView 3.2. Es wurde im Dez. IT in der Sprache Avenue programmiert.

Die ArcView-Erweiterung BPK dient der Erstellung einer digitalen Bohrpunktkarte mit den Bohrungen der GeoDaB auf der Topographischen Karte (TK) 25 bzw. TK 50 zur Ansicht auf dem Bildschirm (TK 25, TK 50) bzw. zum Druck in den Maßstäben 1 : 10 000, 25 000, 50 000 bzw. 100 000 im vierer bzw. im fünfer Gauss-Krüger Meridianstreifen.

Bei der Druckausgabe werden die Bohrungsbeschriftungen entsprechend dem gewählten Maß- stab in ihrer Größe skaliert. Für die Vergabe von Bohrungsbezeichnungen im LGRB werden die

Abb. 1

Informationsflüsse der GeoDaB

Ortsnamen und Ortskürzel des Lan- des Brandenburg verwendet. Boh- rungsinformationen können flä- chendeckend und aktuell aus der GeoDaB für Brandenburg abgeru- fen werden.

Abb. 2

Digitale Bohrpunktkarte des Landesamtes für Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg

Topographische Kartengrunglage

Nutzung mitGenehmigung des LVermA Brandenburg, GB-G IV/2001

2.2.3 Hard- und Software

Es konnten 25 neue Rechner am LGRB installiert werden. Da jeweils ein Ringtausch durchge- führt wurde, konnten für 50 Kollegen spürbar die Arbeitsbedingungen verbessert werden.

Um die IT-Infrastruktur mit der sehr geringen Personalkapazität überhaupt noch warten zu kön- nen, wurde ein sehr komplexes Managementsystem, die sogenannte Active Directory Services eingeführt. Die Arbeiten dauern für die Feinkonfiguration in 2003 noch an.

2.2.4 Digitale Produkte

Erstmals konnte für das Land Brandenburg die Geologische Karte 1 : 25 000 als digitaler Daten- bestand bereit gestellt werden. Dazu wurden alle zur Verfügung stehenden 275 Karten gescannt.

Die Scans werden georeferenziert und mit einem HTML-Interface versehen auf CD als Produkt für die Kartennutzer des LGRB gebrannt. Es konnten 100 dieser Karten als Produkt-CD erstellt werden. Diese Arbeiten werden in 2003 fortgeführt, jedoch unter erheblichen personellen Proble- men. Zur Erstellung digitaler Produkte werden Private Public Partnerships (PPP) angestrebt.

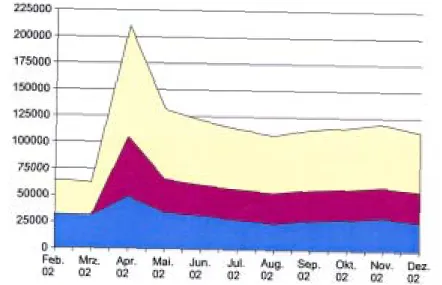

Der Produktkatalog des LGRB unter http://katalog.lgrb.de wurde von den Nutzern des LGRB gut angenommen. Abbildung 3 zeigt die Häufigkeit der Nutzung des Internetangebots des LGRB im Jahre 2002. Hellblau sind die Zugriffe auf den Server mit den Informationen zu Aufgaben und Struktur des LGRB (http://www.lgrb.de) und lila die Zugriffe auf den WWW Produktkatalog des LGRB (http://katalog.lgrb.de) zu sehen. Die gelbe Kurve zeigt die Gesamtanzahl der Zugriffe. Es ist festzustellen, das das online-Leistungsangebot des LGRB konstant genutzt wird. Durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit werden die Angebote des LGRB in Ihrer Wirksamkeit verstärkt. So konnten zum 10-jährigen Bestehen des LGRB bedingt durch die stärkere Präsenz der Geologie in den Medien erheblich mehr Zugriffe gezählt werden als im Jahresdurchschnitt.

Abb. 3 Nutzung der Internetangebote des LGRB

2.3 Kartierbegleitende Laboruntersuchungen 2.3.1 Geochemie

Das Dezernat Geochemie mit dem geochemischen Labor erbringt als zentrale Serviceeinrichtung des LGRB die erforderlichen analytischen Leistungen im Rahmen der bodengeologischen und geologischen Landesaufnahme, der hydrogeochemischen Aufgaben sowie der amtlichen Rohstofferfassung und -bewertung.

Der Probendurchsatz betrug im Berichtszeitraum ca. 1 400 Proben, davon 496 Wasserproben sowie 659 Bodenproben. Die Gesamtzahl der Einzelbestimmungen (Einzelergebnisse) lag bei ca. 76 000.

Analysierte Parameter sowie angewandte Methoden und Geräte wurden in Tabelle 1 zusammen- gestellt. Entsprechend den fachlichen Notwendigkeiten und personellen Möglichkeiten werden bis auf einige Summenparameter ausschließlich anorganische Komponenten bestimmt. Im Berichts- zeitraum konnte die Palette der bodenkundlichen Parameter durch die Einführung der Bestim- mungsmethoden von oxalatlöslichem und dithionitlöslichem Eisen erweitert werden. Mit Hilfe ver- schiedener Maßnahmen wie Teilnahme an Ringversuchen, Erweiterung der Plausibilitäts-prüfungen in der Bodenanalytik, Einsatz des Programms GENUA (Teil ANACHECK) zur Verifizierung der Wasseranalysen konnte die Qualität der analytischen Ergebnisse weiter verbessert werden.

Insbesondere die Anforderungen des hydrogeochemischen Genesemodells an die Genauigkeit der Wasseranalytik (Ionenbilanz < 1%) übersteigen die üblichen einschlägigen Vorgaben erheb- lich (z. B. DVWK: Regeln zur Wasserwirtschaft 128/1992). Um die Genauigkeit der Analytik von Grundwässern mit sehr geringer Ionensumme wie auch von Regenwässern zu optimieren, wur- de der Gerätepool im Berichtszeitraum um einen weiteren Ionenchromatografen vergrößert.

Das Dezernat ist maßgeblich an der Führung der Probendatenbanken Boden und Wasser (letztere noch im Aufbau) innerhalb der GeoDaB beteiligt. Der Bereich Boden umfasst derzeit 270 000 Er- gebnisdatensätze, der Bereich Wasser 60 000. Diese Daten bilden die Grundlage für die stoffliche Charakterisierung der Bodenformen bzw. der genetisch unterschiedlichen Grundwassertypen sowie entsprechende räumliche Auswertungen.

Das LGRB ist seit 1997 Ausbildungsbetrieb für Chemielaboranten. In den Laboren werden derzeit 2 Auszubildende betreut.

Abb. 4

Arbeit am Ionenchromatograf

2.4 Sedimentuntersuchungen

Alle im Rahmen der geologischen Landesaufnahme in den verschiedenen Maßstäben und für unterschiedliche Zielstellungen durchgeführten Kartierungen sind untrennbar mit einer Reihe von technisch-laborativen Arbeiten verknüpft, den kartierbegleitenden Untersuchungen. Sie stellen die analytische Seite der geologischen Kartierung dar. Die Ergebnisse der kartierbegleiten- den Untersuchungen entscheiden über die Aussagesicherheit der im Gelände erhobenen Daten und bestimmen damit in erheblichem Maße die Qualität geologischer Karten für Wirtschaft, Bür- ger und Behörden.

Brandenburgische Landesgeologen stehen seit nunmehr fast 130 Jahren geologischer Flach- landkartierung in der Tradition sparsamsten Umgangs mit Mitteln sowohl für technische Aufschlüsse (Bohrungen und Schürfe) als auch für laborative Untersuchungen. Ausgestattet mit reichen wis- senschaftlichen Erfahrungen und dem Blick für das Wesentliche nutzt die gegenwärtige Landes- aufnahme mit ihren kartierbegleitenden Arbeiten ein unerläßliches Minimum an geospezifischen, technischen Verfahren und Labormethoden. Sie dienen der gezielten und effizienten Entschlüs- selung der dringend benötigten Informationen aus Böden, Grundwasser und den Gesteinen im Untergrund Brandenburgs.

Wie unmittelbar der gesetzgeberische Auftrag an die Landesgeologie zur Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr umgesetzt wird, kann mühelos transparent gemacht werden. Aus Gründen der komplizierten geologischen Materie stehen dem kartierenden Landesgeologen nur eine geringe Anzahl von aussagekräftigen und kostengünstig bestimmbaren Gesteins-Parametern zur Verfü- gung. Das sind im Einzelnen die Korngrößenverteilung, der Anteil ausgewählter Grobkomponen- ten (Gerölle, Kleingeschiebe), die mineralische Zusammensetzung, der Karbonat- und Corg-Ge- halt, der fossile Pollen- und Sporeninhalt sowie der Gehalt an Haupt- und Spuren-elementen. Mit Tab. 1 Methodenübersicht Geochemielabor

diesen harten Labordaten zur Bio- und Lithostratigraphie sowie zur Litho- und Hydrogeochemie untersetzt der kartierende Geologe seine Feldbefunde, charakterisiert substantiell die Gesteins- einheiten und aktualisiert das geologische Modell des jeweiligen Untersuchungsgebietes.

Erst mit diesem unverzichtbaren Rüstzeug ist der Landesgeologe in der Lage, die an ihn gestellten Fragen u. a. nach der Versalzungsgefahr des Grundwassers, nach der Stabilität von Deichen, Gewerbe- und Verkehrsbauten, nach der teilflächenspezifischen Bewirtschaftung von Böden oder dem nachhaltigen Umgang mit brandenburgischen Rohstoffen zu beantworten.

Entsprechend der vielfältigen Kartierungs- und Bewertungsaufgaben wurden in 2002 im Dezernat Sedimentuntersuchungen als kartierbegleitende Laborarbeiten Untersuchungen durchgeführt:

247 Kleingeschiebeschlämmungen 141 Trocken- und Naßsiebungen 301 Schweretrennungen

62 Schwermineralanalysen 119 Coulteranalysen

741 Karbonatbestimmungen 561 Pollenanalysen

383 Röntgenphasenanalysen

Eingebunden in die Arbeiten zur Kartierung der Blätter Wittenberge, Neubrandenburg und Schwedt i. M. 1 : 200 000, der Blätter Königs Wusterhausen, Werneuchen, Seelow, Frankfurt (Oder) und des Großraumes Potsdam i. M. 1 : 50 000 sowie der Lausitzer Braunkohlentagebaue Welzow, Jänschwalde und Cottbus-Nord lag hier der Schwerpunkt der sedimentologisch-mineralogischen und palynologischen Untersuchungen.

Abb. 5

Auszubildende Chemielaborantin bei der Karbonatbestimmung von Bodenproben nach Scheibler/Klosa

Teufe in m Lithologie Proben Pollenanalyse Proben Schwermineralanalyse

Durchsichtige Schwerminerale 22,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0 71,0

KV

KV

KV KV

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100% Pyrit (opak) leer Pyroxen Amphibol Granat Epidot M-Gruppe Zirkon

Saale-GlazialElster-Glazial

ESG

3 5

*

**

******

2

4 Fuhne AFuhne B Holstein-InterglazialPollenzonen nach ERD (1973) Biostratigraphie

Schluff

Schluff, feinsandig Feinsand Mittelsand Grobsand Kies

Torf Torfmudde Schluffmudde Tonmudde Sandmudde

= Elsterspätglazial ESG

*

**

***

= Kernverlust

= Probenintervall mit 2 - 3 Proben KV

= ?Pritzwalk-Interstadial

= fuhnezeitlich resedimentiertes Holstein-Interglazial der PZ 5 - 6

= PZ 5/6

Einsprenglingsreicher Augitphonolith mit calcitgefüllten Hohlräumen aus dem Böhmischen Mittelgebirge, Teufenbereich 66,6 - 66,9 m, längster Durchmesser 35 mm

Abb. 6 a (s. S. 24)

Als einzige zuverlässige Methode zur relativen Altersbestimmung der quartären Sedimente ist die Pollenanalyse das Rückgrat der Quartärstratigraphie und steht unter entsprechend hohem Erwartungs- und Leistungsdruck. Der technische Ablauf und die Qualität der Probenaufbereitung konnte durch die Installation einer Reinwasseranlage verbessert werden. Mit der stattlichen Zahl von 27 pollenanalytischen Ergebnisdokumentationen in Berichtsform ist den Wünschen der Auftraggeber termingerecht entsprochen worden. Einen Eindruck des breiten Einsatzspektrums der pollenstratigraphischen Bearbeitung, häufig über die Landesgrenzen hinaus, vermittelt folgende Projektauswahl:

- Altersstellung interglazialer und -stadialer Sedimente in den Braunkohlentagebauen SE- Brandenburgs (Partner: Vattenfall)

- Ermittlung und zeitliche Einordnung von Verlandungs- und Flutphasen in das

spätglaziale und holozäne Abflußregime des Oderstromsystems (Partner: SediSAR) - Moorentwicklung in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt im

Rahmen der Boden- und Moorkartierung (Partner: LUNG M-V, GLA S-A, HU Berlin, Wirtschaft)

H

A

H

V I

I

HI I,A

+

+ ++++

+

+

++

+ +

+

+ + +

+

+ + ++

+ +

+ +

Teufe in m Lithologie Proben Pollenanalyse Betula Pinus Summe AP präquartäre Sporomorphen Alnus Picea Corylus Quercus Ulmus Tilia Fraxinus Taxus Carpinus Abies Buxus Celtis Pterocarya Poaceae Cyperaceae Calluna Ericaceae p.p. Artemisia Azolla = Summe vollst. Expl., Massulae-Bruch, Mikrosporen, Glochidien

Hedera, Viscum, Ilex, Acer

PZ nach ERD (1973)

Summe NAP

23,0

23,76 24,0 24,10 42,06 42,16 49,20 49,30 50,10

51,0

51,80

52,20

52,90 54,72 54,92 55,26

55,76

0 50

bis 57,64m Elsterspätglazial = tertiäre Umlagerungen > bzw. >> 100%

* = ?Pritzwalk-Interstadial,

** = fuhnezeitlich resedimentiertes Holstein-Interglazial

Grundsumme = AP + NAP = 100% = ca. 335 PK

+ = Form vorhanden bzw. außerhalb der Grundsumme; Werte <1% zehnfach überhöht STRAHL 2001 100% 0

2 3 4 5 5/6*

**

15 55 25 35 15 10 10 10 10 45 20 10 10 10 10 20 2010 10 10 30%

Übersichtspollendiagramm KB Süd G 191/1 (ausgewählte Taxa)

AP NAP

Abb. 6

Pollenstratigraphische und schwermineralanalytische Befunde aus einem holsteinzeitlichen Profil des Berliner Elbelaufs

Abb. 6b

- Verbreitung holsteinwarmzeitlicher Ablagerungen im südlichen Berliner Raum (Partner:

Berliner Senat, FU Berlin) vgl. Abbildung 6.

- Unterscheidung limnischer und brackisch-mariner Sedimente für die hydrogeologische Erkundung im Coastal Aquifer Testfield Cuxhaven (Partner: BGR, NLfB)

- Detailuntersuchungen des Weichselspätglazials zur Präzisierung der Quartärstratigraphie Brandenburgs (HU Berlin).

Ein weiteres unverzichtbares methodisches Standbein der kartierbegleitenden Arbeiten ist die Röntgenphasenanalyse. Sie bedient sich kristallgitterspezifischer Beugungseffekte von Rönt- genwellen an den Gitterebenen kristallisierter Substanzen _ und damit der meisten Minerale _ zu deren zuverlässiger Bestimmung. Dafür stehen zwei Geräte (URD 63, XRD 3000) mit automati- schem Probenvorschub zur Verfügung, die auch für den Nachtbetrieb genutzt werden.

Neben der ständigen mineralogischen Charakterisierung von Geschiebemergeln und Kiessanden lag der Schwerpunkt der röntgenphasenanalytischen Aktivitäten auf der Untersuchung von Bo- denproben aus Referenzprofilen für die Bodenübersichtskarte i. M. 1 : 300 000 (BÜK 300) und die Bodengeologische Karte i. M. 1 : 50 000 (BK 50). Die über die mineralische Zusam-menset- zung der Böden gewonnenen Daten sind Bestandteil des digitalen Flächenbodenformen-Archivs und damit ein Beitrag für die Erarbeitung bundeseinheitlicher Ableitungskarten der Bodenpotenzi- ale, wie Ertrag, Wasserrückhaltevermögen, Erosionsanfälligkeit etc.

In Zusammenarbeit mit dem Geologischen Institut der Universität Potsdam und dem Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren wurden zahlreiche Bodenproben aus Dauerfeld- versuchsflächen auf ihren mineralischen Grundbestand und davon insbesondere auf ihren quan- titativen Tonmineralanteil untersucht. Die Kenntnis des Mineralbestandes gibt sowohl Auskunft über Bildung und Abbau stabiler organischer Substanz (Böden als Quelle und Senke für CO2) als auch über die Zusammenhänge von physikalischen Eigenschaften und der kleinskaligen Ände- rung von Bodeneigenschaften (Geophysikalische Kennwerte zur Kennzeichnung landwirtschaftli- cher Flächen für die teilflächenspezifische Bewirtschaftung).

Von den sich an die Geländearbeiten anschließenden Untersuchungsarbeiten ist die Analyse des Kleingeschiebebestandes quartärer Grundmoränen / Geschiebemergel (Kieszählungen) un- mittelbar mit den Kartierarbeiten verbunden. Die Ausführung dieser vom gerätetechnischen Auf- wand her relativ einfachen Untersuchungsmethode (Binokular, Salzsäure, Magneson I) fällt in den Aufgabenbereich der kartierenden Geologen. Sie ist unerlässlich für die begründete und verifizier- bare Zuordnung und Konnektierung erbohrter oder aufgeschlossener Schichtenfolgen, wenn bio- stratigraphisch datierbare Bildungen im Profil fehlen. Doch gerade diese mit Untersuchungsdaten untersetzten Schichtenverbindungen sind eine der Grundvoraussetzungen für die Modellierung in allen geologischen Fachbereichen, auch für die der Grundwasserstockwerksgliederung und zur Vorbereitung effizienter rohstoffgeologischer Aufsuchungs- und Erkundungsarbeiten.

In 2002 wurden 65 Kleingeschiebeanalysen jeweils der Fraktionen 4 – 10 mm realisiert, vorrangig aus dem Kartiergebiet Frankfurt/Oder – Seelow, eingeschlossen wiederum einige Proben aus den polnischen Blattanteilen, um eine Vergleichbarkeit der Analysenergebnisse zu gewährleisten.

Weitere Geschiebemergelproben wurden vor allem aus den für die DEUQUA 2002 vom LGRB mitzugestaltenden Exkursionen analysiert (Niederlehme, Südrandschlauch Jänschwalde bei Klin- ge-„Diplomatentribüne“, Ostrandschlauch Jänschwalde bei Mulknitz, Vorschnittböschung am Hornoer Berg-Tagebau Jänschwalde, Deformationsprofile in Ostbrandenburg).

2.4.1 Projekt SediSar

Als wichtiger Beitrag zur Gefahrenabwehr in Überflutungsräumen sind die Arbeiten zum Projekt SediSAR zu verstehen, über die ein erster Zwischenbericht für den Projetkträger BMBF/DLR angefertigt wurde. Es geht um die Klärung des Zusammenhangs zwischen Sedimentaufbau von Auenprofilen und Strukturen auf flugzeuggestützten Radaraufnahmen (experimentelles SAR: Syn- thetic Aperture Radar) in ausgewählten Bereichen des Oderbruchs bei Kienitz. Um die Tiefgründigkeit und Aussagekraft der auf X-, L- und P-Band aufge- zeichneten Strukturen zu überprüfen, werden diese durch gezielt angesetzte Bohrreihen näher unter- sucht. Die Zielstellung des Pilotptojekts SediSAR liegt in der kostensparenden Ableitung von geolo- gisch-geotechnischen Parametern aus Radarauf- nahmen für die Auswahl ungefährdeter Standorte von Deichen und anderen technischen Bauwerken in Flußauen. Die erwarteten Ergebnisse aus dem Oderbruch wären in ihrer Anwendbarkeit zumindest auf weitere flutgefährdete Auen Brandenburgs über- tragbar ( Abb. 7).

Bisher wurden 13 Bohrungen mit auswertbaren (quasi-ungestörten) Kernen abgeteuft, die 78 Bohr- meter in 40 mm-kalibrigen PVC-Linern erbrachten.

Durch aufwendige Testreihen und zahlreiche tech- nische Verbesserungen wurde ein speziell für die geschlossene 53 mm-kalibrige Rammkernsonde von den Projektbearbeitern entwickeltes Schutz- rohrsystem erfolgreich eingesetzt. Damit können erstmalig bis zu einer Teufe von 5 m unterhalb des Grundwasserspiegels vollständige Bohrkerne aus wassergesättigten Auensedimenten teufengenau gezogen und die qualitativ hohen Anforderungen an die Sediment-dokumentation erfüllt werden.

Die untersuchten Flächen liegen in einem mit Kampfmitteln des 2. Weltkrieges hochgradig belas- teten Gebiet und erfordern neben eigenen vorbereitenden Arbeiten der Kampfmittelfreisuche vor allem eine enge Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Munitionsbergungsdienst Brandenburg, dem für seine bisher gewährte Unterstützung bei der Freigabe der Arbeitsgebiete an dieser Stelle ausdrücklich gedankt wird.

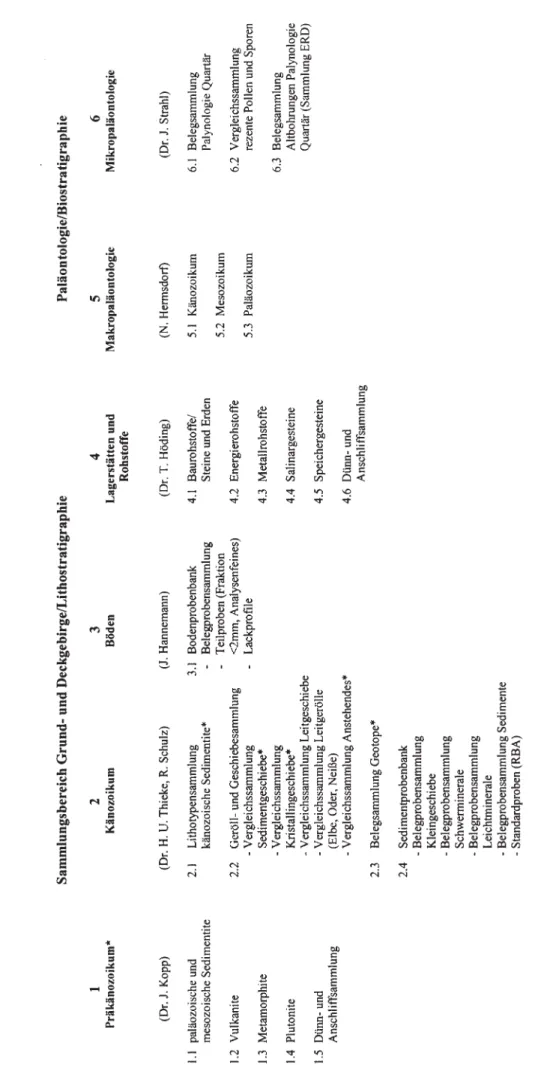

2.4 Die geologische Landessammlung des LGRB

Mit dem 27.06.2002 hat die Arbeitsgruppe „Geologische Landessammlung des Landesamtes für Geowissenschaften und Rohstoffe“ ihre Tätigkeit aufgenommen.

Ein erster Arbeitsschwerpunkt lag auf der Erstellung einer Konzeption zu Aufbau, Erweiterung und Gestaltung der Sammlungen (Abb.8). Neben bereits vorhandenen umfangreichen und z. T. auch datentechnisch erfassten Beständen in den Sammlungseinheiten Böden, Känozoikum, Rohstoffe und Mikropaläontologie wurde für andere Sammlungseinheiten, so beispielsweise der Makropa- läontologie, erst der Grundstein gelegt.

Die Bestückung der Sammlungen ist gemäß dem Beschluss zur Gründung des LGRB vorrangig auf die Archivierung geologischer Sachzeugen des Landes Brandenburg ausgerichtet, um damit Abb. 7

Terrestrische Überprüfung von Radaraufnahmen durch das Projekt SediSAR: Setzen des Schutzrohres für eine Rammkernsondierung im Oderbruch bei Manschow

Abb. 8 Strukturschema der Geologischen Landessammlung desLGRB

die Beratung, Planung und Entscheidungsfindung von Wirtschaft, Industrie, Bürgern und Behör- den in allen geologischen Fragen zu unterstützen.

Die begonnene, aufwendige datentechnische Erfassung aller Bestände ist die Voraussetzung für eine zukünftige Anbindung an die GeoDaB zur Durchführung von Recherchen.

Die erste, gegenwärtig vorbereitete Ausstellung wird eine Auswahl der exzellenten Sammlungs- bestände präsentieren, die von der Firma Vattenfall European Mining (vormals LAUBAG) freundli- cherweise übernommen werden konnten. Herrn U. Warmbold, Leiter der Abt. Bodenmechanik/

Geologie wird für die reibungslose Übergabe der Probenkollektion herzlich gedankt.

2.5 Bohrkernlager

Im Jahre 2002 erfolgte die Übernahme einer umfangreichen Bohrprobensammlung von der LAU- BAG. Es handelt sich dabei um mehr als 350 Stück Belegproben des präkänozoischen Untergrun- des des Niederlausitzer Braunkohlenreviers. Die Kollektion ist für die stratigraphische und litholo- gische Charakterisierung der Prätertiäroberfläche von größtem Wert. Sie erweitert erheblich die Anzahl an geologischen Belegen für die Kartierungsaufgaben des LGRB in diesem Gebiet.

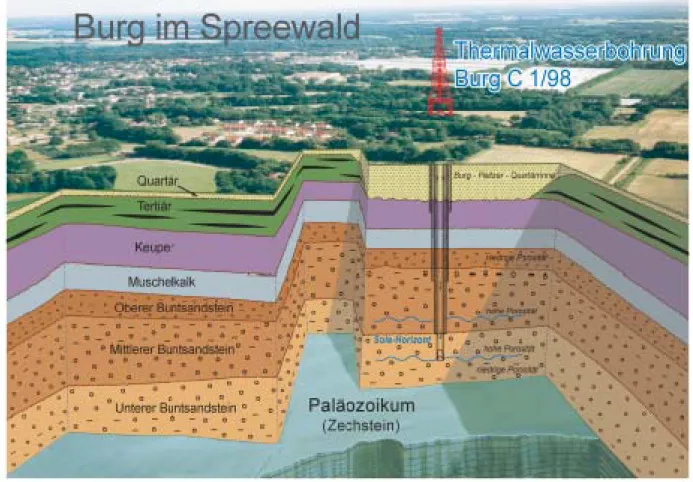

Weiterhin wurden dem LGRB durch die Entwicklungsgesellschaft Burg/Spreewald mehr als 150 m Bohrkerne und Spülproben, die den Mittleren und teilweise auch Unteren Buntsandstein am Standort belegen, übereignet.

Die Nutzung des Bohrkernarchivs erstreckte sich auf folgende wirtschaftlich wichtige Vorhaben : - Beratung des Geoforschungszentrums (GFZ) Potsdam bei der Auswahl von Gesteinen für das Geothermie-Projekt Groß Schönebeck. Insgesamt sind zwei Tiefbohrungen mit etwa 1200 Kernmetern ausgelegt und beprobt worden.

- Für das Projekt „Dynamik sedimentärer Systeme unter wechselndem Spannungsregimen“

der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe gemeinsam mit PIG/Warschau und TU Bergakademie Freiberg sind 6 Tiefbohrungen mit insgesamt 4 500 Kernmetern zur litholo- gischen Kerndokumentation sowie Beprobung für geochronologische Untersuchungen bereit- gestellt worden.

- Für das Geothermieprojekt „Anhydrit-Zementation im Rhät“ wurden zwei Tiefbohrungen für lithologische und petrophysikalische Untersuchungen einschließlich Probenahme bereitgestellt.

- Für das DFG-Projekt „Geochemie sedimentärer Systeme im Mesozoikum“ des GFZ Potsdam wurden 3 Tiefbohrungen mit insgesamt 2 300 Kernmetern zur Beprobung bereitgestellt.

- Weiterhin wurden Tiefbohrungen mit insgesamt 2 100 Kernmetern für paläontologische Un- tersuchungen der Universitäten Halle und Budapest bereitgestellt.

Für tiefengeologische Aufgaben des Präperms wurden folgende geologische Aufnahmen und Spe- zialuntersuchungen durchgeführt:

- Untersuchungen zur Stratigraphie von Deutschland für die Stratigraphische Kommission Deutschlands: „Ordovizium, Kambrium, Vendium, Riphäikum der Mitteldeutschen Kristallin- zone und Nördlichen Phyllitzone im Abschnitt Halle-Guben sowie der Südlichen Pyllitzone im Abschnitt Bitterfeld-Döbern“,

- Petrographische, geochronologische und geophysikalische Bearbeitung von Brandenburger Gesteinen im Rahmen der geologisch-geophysikalischen Karten 1 : 100 000 des Gebietes zwischen Dessau und Guben (noch in Bearbeitung).

2.6 Öffentlichkeitsarbeit 10 Jahre LGRB

Das LGRB beging am 9. April 2002 sein 10-jähriges Jubiläum. Brandenburg verfügt seit dem 9. April 1992 über einen Geologischen Landesdienst als nachgeordnete Fachbehörde des Minis-

teriums für Wirtschaft. Das Amt steht damit in der rund 130-jährigen Tradition der ehemaligen Preußischen Geologischen Landesanstalt.

Der Jahrestag der Neugründung wurde mit zahlreichen Gästen im Rahmen eines Festaktes sowie mit einem Tag der Offenen Tür für interessierte Besucher begangen. Direktor Dr. Werner Stackebrandt blickte in seiner Begrüßung auf 10 ereignisreiche Jahre zurück.

Anlässlich des Jubiläums eröffnet der brandenburgische Minister für Wirtschaft, Dr. Wolfgang Fürniß, das WWW-Portal des LGRB (http://katalog.lgrb.de).

Prof. Dr. F. Wellmer, Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Hanno- ver), referierte in einem Fachvortrag über „Geologische Dienste heute“ und schloss dabei mit der Kernaussage: „ ... gäbe es keine Geologischen Dienste, man müsste sie schnellstens erfin- den!“.

Im Anschluss wurde rund 200 interessierten Besuchern durch Rundgänge, Vorführungen und Filme ein Einblick in die Tätigkeit des Amtes gegeben.

Ein weiterer Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit bestand in der Herausgabe des Heftes 1/2- 2002 der Brandenburgischen Geowissenschaftlichen Beiträge (s. Inhaltsverzeichnis des Heftes im Anhang) und der 2. Auflage des Atlasses zur Geologie von Brandenburg. Letzterer ist vor allem als umfassende Kartenübersichtssammlung zur Geologie von Brandenburg für die Öffentlichkeit von Bedeutung und gewissermaßen als Nebenprodukt der Kartierungsarbeit des LGRB – da die Mehrzahl der amtlichen Bearbeitungen in größeren Maßstäben auf digitaler Grundlage erstellt wird – entstanden.

Der vom Landesamt für Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg (LGRB) herausgegebene

“Atlas zur Geologie von Brandenburg” besteht aus einem einführenden Textteil zur Geologie und den Geopotenzialen Brandenburgs (22 Seiten), dem Kartenteil mit 43 Karten im Maßstab 1 : 1 000 000 sowie einem Anhang (14 Seiten).

Im Einführungsteil werden der Landescharakter und der geologische Bau von der Geomorpholo- gie Brandenburgs bis zu den quartären Bauelementen unter Einbeziehung der Eisrandlagen und der Oberflächengewässer beschrieben. Weiterhin wird der geologische Tiefenbau Brandenburgs

Abb. 9

Festansprache des bran- denburgischen Ministers für Wirtschaft zum 10-jährigen Bestehen des Landesam- tes für Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg

und seine Entwicklung behandelt. Dargestellt werden die Schichtenfolge und Mächtigkeiten sowie die Entwicklungs- und Beanspruchungsstadien, und es wird eine Vorstellung vom Bau der Nord- deutschen Senke anhand eines tiefengeologischen Schnittes vermittelt.

Eine besondere Bedeutung nimmt die Darstellung der Geopotenziale Brandenburgs ein. Behan- delt werden die nutzbaren Geopotenziale Erdoberfläche, Boden, Baugrund, Grundwasser, feste mineralische Rohstoffe, Erdwärme, Erdöl und Erdgas sowie Sandsteinstrukturen und Salzstöcke als geologische Speicherformationen.

Als ungünstige Geopotenziale Brandenburgs werden insbesondere Versalzung und Überschwem- mung sowie Hohlräume des früheren Braunkohlentiefbaues und als anthropogene Potenziale vor allem Tagebaurestlöcher und Massenschüttungen durch Lagerstättenabbau aufgeführt.

Außerdem werden die historische und derzeitige Geopotenzialnutzung vorgestellt

Der Anhang des Atlasses enthält die geologische Zeitskala mit Schichtenbezeichnung sowie die Quartär- und Holozängliederung für Brandenburg und ausgewählte Geotope, Minerale und Fossi- lien in Bildtafeln mit Erläuterung. Es werden Geowissenschaftler und geohistorische Stätten in Brandenburg und Berlin vorgestellt, den Text betreffende Fachbegriffe erläutert sowie die verwen- dete und eine Auswahl weiterführender Literatur zusammengestellt.

Jeder der 43 Karten im Hauptteil des Atlasses ist ein Erläuterungstext zugeordnet. Die Kartenauf- stellung ist dem Anhang der Leistungsbilanz zu entnehmen.

Der Atlas wurde von Behörden und Fachinstitutionen als gute Informationsgrundlage und Studien- material bewertet.

Aktualisierung der Homepage und des Katalogservers

Die Homepage des LGRB unter http://www.lgrb.de wird ständig aktuell gehalten. Besonderes Augenmerk wird dabei den neuerschienenen Produkten des Landesamtes gewidmet.

Abb. 10

Atlas zur Geologie von Bran- denburg, 2. erweiterte und überarbeitete Auflage

Pressemitteilungen

Die Aktivitäten des LGRB spiegeln sich in zahlreichen Pressemitteilungen wider.

Tab. 2 Pressemitteilungen

3. Quartärgeologie

Entsprechend § 5 des Lagerstättengesetzes führte das LGRB eigene Bohrungs- und Aufschluss- dokumentationen sowie Probenahmen an den Geopotenzialen einschließlich Boden, Baugrund und Grundwasser durch. Diese Aufnahmen und Untersuchungen erfolgten auch im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Landesbergamt und dem Landesumweltamt gemäß Landeswasser- gesetz.

Die Bohrungs- und Aufschlussbearbeitungen umfassen sowohl die sachkundige petrographisch- genetische Dokumentation der erbohrten bzw. aufgeschlossenen Gesteinsschichten „vor Ort“

wie auch die zielgerichtete Probenentnahme und Bemusterung für kartierspezifische und ggf.

rohstoffrelevante Begleituntersuchungen. Durch die eigenen Schichtendokumentationen und -in- terpretationen werden auch die Möglichkeiten der Gliederung und Zuordnung der erbohrten Schich- ten in archivierten und von Bohrfimen eingeschickten Schichtenverzeichnissen verbessert.

3.1 Bohrungsaufnahme und Probenahme

Im Berichtszeitraum wurden 94 Bohrungen mit Endteufen zwischen 15 bis 222 Metern und insgesamt 3 702 lfd. Bohrmetern befahren, die erbohrten Schichten im Gelände dokumentiert und beprobt. Es wurden 14 Aufschlüsse (Abgrabungen von Steine und Erden, temporäre Anschnitte und Aufgrabungen, Tagebauprofile etc.) dokumentiert und beprobt. Hinzu kommen die Dokumen- tation und Beprobung von 80 Handsondierungen (Peilstangen bis max. 2,2 m) sowie von 12 Auf- schlüssen im Rahmen der laufenden Blattkartierungen. Insgesamt wurden 384 Proben für kartier- begleitende Untersuchungen entnommen.

Vorrangig befahren und bearbeitet wurden die dem LGRB angezeigten Bohrungen und temporä- ren Aufschlüsse in den Kartiergebieten Ostbrandenburgs (Frankfurt (Oder) - Seelow), auf dem Teltow südlich Berlin (Königs Wusterhausen - Ludwigsfelde) und im Großraum Potsdam (Werder - Ketzin - Nauen) sowie in deren weitergefassten Umgebungen. In die Bearbeitung einbezogen wurden aber auch Aufschlüsse und Bohrungen in anderen Regionen Brandenburgs, wenn deren Standorte regional oder überregional wichtige Ergebnisse erwarten ließen. So wurde ein Großteil der im Auftrag des Landesumweltamtes zum Aufbau des Brandenburgischen Gütepegelnetzes abgeteuften Trockenbohrungen dokumentiert und beprobt. Wichtige Aufschlussbearbeitungen, z. T.

in Zusammenarbeit mit den Dezernaten Sedimentuntersuchungen und Bodengeologie, waren u. a.:

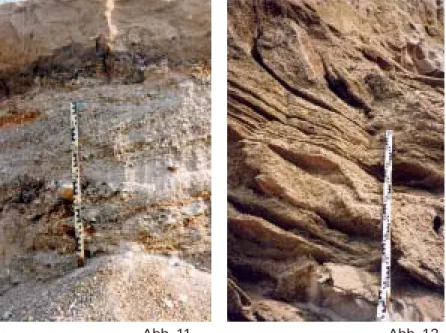

- Fortsetzung der geologischen Aufnahme- und Beprobungsar- beiten in der Sandgrube Zachow bei Ketzin (TK 3542): grundmorä- nenüberdeckte jungpleistozäne Schichtenfolge mit frühweich- selzeitlichen fossilführenden In- terstadial-Schichten (Abb. 11);

- Dokumentations- und Bepro- bungsarbeiten im Sandtagebau Niederlehme (TK 3648): grund- moränenüberdeckte mächtige weichselzeitliche Sandfolge mit dem eine fossile Wirbeltier- fauna führenden Rixdorfer Ho- rizont (Abb. 12);

Abb. 11 Abb. 12

- Schurf-, Dokumentations- und Beprobungsarbeiten (in Zusammenarbeit mit der LAUBAG) im aufgelassenen Ostrandschlauch bei Mulknitz (Tagebau Jänschwalde) (TK 4253): Tranitz-Flu- viatil über elsterzeitlicher Grundmoränenfolge mit holsteinzeitlich verwitterter Oberkante und Ausbildung eines Reduktionshorizontes (GR) (Abb. 13);

- Schurf-, Dokumentations- und Beprobungsarbeiten (in Zusammenarbeit mit der LAUBAG) an der bauenden Vorschnittböschung am Hornoer Berg (Tagebau Jänschwalde): Saalezeitliche Grundmoränenabfolge mit kaltzeitlichen Zwischenmitteln über frühsaalezeitlichen fluviatilen Bildungen und elsterzeitlicher Grundmoräne (Abb. 14);

- Schurf- und Dokumentationsarbeiten in der Tonabgrabung Bad Freienwalde (TK 3250): glazi- gen verschleppte Scholle von unteroligozänem Ton (Rupel) in elsterzeitlicher Schichtenfolge;

- Dokumentationsarbeiten in der aufgelassenen Tongrube der ehemaligen Ziegelei Grosse in Eisenhüttenstadt (TK 3853): deformierte holsteinwarmzeitliche Diatomeenschluffe in alloch- thoner Position (glazigene Scholle);

- Schurf-, Dokumentations- und Beprobungsarbeiten an den Bollersdorfer Höhen („Weiße Tau- be“) und in der „Schwarzen Kehle“ - Buckow/Märkische Schweiz (TK 3450): glazigen defor- mierte tertiäre Schichtenfolge (Briesker- Folge);

- Schurf-, Dokumentations- und Beprobungsarbeiten in der Sand-/Kiesabgrabung Schlagenthin (TK 3450): glazigen deformierte Sande und Kiese mit eingelagertem Moränenmaterial der weich- selzeitlichen Vorschüttphase in Stauchendmoränenposition;

- Dokumentations- und Beprobungsarbeiten in der aufgelassenen Kreidegrube Schmölln (TK 2650): grundmoränenüberlagerte (Weichsel-Kaltzeit) oberkretazischer Kreidemergel in allochthoner Position.

Einen besonderen Stellenwert hatten auch die im Rahmen der grenzüberschreitenden Kartierung 1 : 50 000 mit dem Polnischen Staatlichen Geologischen Institut gemeinsam zu bearbeitenden Aufschlüsse beiderseits der Oder. Die Ergebnisse finden ihre Reflexion nicht nur in den Darstel- lungen der gemeinsam zu erarbeitenden Grenzblätter der Geologischen Karte, sondern dienen auch dem Abgleich deutscher und polnischer Untersuchungsmethoden und der großräumigen stratigraphischen Schichtenkorrelierung. Gegenstand einer gemeinsamen Untersuchung und Dokumentation war in 2002 u. a. der Kiessand-Tagebau in Chojna (Königsberg), in dem eine

Abb. 13 Abb.14

klassisch entwickelte Blockpackung der Pommerschen Endmoräne und der vorgelagerte San- der aufgeschlossen sind.

Wesentlich für den weiteren Fortgang der geologischen Kartierarbeiten sind die im Rahmen der Geologischen Landesaufnahme im Auftrag des LGRB abgeteuften so genannten flachen Kar- tierbohrungen. Ziel ist es, durch diese auf einen optimalen Probengewinn ausgerichteten, 10 bis etwa 50 m tiefen Bohrungen Fragestellungen und Probleme der genetischen und stratigraphi- schen Zuordnung vor allem der quartären Lockersedimente zu lösen und somit Schichtenkorrela- tionen abzusichern und nachvollziehbar zu machen.

Eine solche flache Kartierbohrung wurde in der Uckermark westlich Prenzlau (TK 2648) mit der Zielstellung abgeteuft, das 1999 mit einer Pegelbohrung nur angebohrte Eemvorkommen von Schönermark zu durchteufen, ausreichendes Probenmaterial für biostratigraphische Untersu- chungen zu gewinnen und das Liegende der warmzeitlichen Folge zu erbohren.

Vorbehaltlich der Ergebnisse der angelaufenen, aber noch nicht abgeschlossenen komplexen Untersuchungen lässt sich das erbohrte Schichtenprofil wie folgt zuordnen:

3.2 Geotope

Eine zunehmende Bedeutung innerhalb der Geologischen Landesaufnahme hat - vor allem im Verlauf der letzten 10 Jahre - die Geotopaufnahme erlangt. Sie umfasst die Aufsuchung, Erfas- sung und Dokumentation sowie ggf. die Mitwirkung bei Sicherung und Schutz bedeutsamer geo- logischer, geomorphologischer, landschaftsgenetischer oder anderer georelevanter Objekte. Die- se Objekte (Geotope) durch geeignete Maßnahmen den folgenden Generationen zu bewahren

Abb. 15

Eiszeitliche Findlinge in Wittstock