Landwirtschaft, Gartenbau und Ernährung

Leitfaden für die

Umstellung auf Systeme

der nicht wendenden

Bodenbearbeitung

Impressum

Herausgeber:

Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg (MLUR)

Presse und Öffentlichkeitsarbeit Heinrich - Mann - Allee 103 D - 14473 Potsdam

Telefon: (0049) 0331/866 - 7228 Telefax: (0049) 0331/866 - 7018

E-Mail: pressestelle@mlur.brandenburg.de Internet: http://www.brandenburg.de/land/mlur

Download: http://www.brandenburg.de/land/mlur/l/agb2003.htm Bearbeitung:

Dr. E.S. Dobers

Nuthequelle GmbH Niedergörsdorf 14913 Niedergörsdorf

unter Mitarbeit von:

Dr. R. Roth, ZALF e.V. Müncheberg Prof. Dr. B. Meyer, Universität Göttingen Dr. K.-W. Becker, Universität Göttingen Druck:

Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft Ringstraße 1010/PF 13 70

15236 Frankfurt (Oder)-Markendorf TZ AT 36/03

September 2003

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Brandenburg herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Leitfaden für die Umstellung auf Systeme der nicht wendenden Bodenbearbeitung

-

Ergebnisse aus dem

Landespilotprojekt "Reduzierte Bodenbearbeitung"

in Niedergörsdorf (Brandenburg)

1 EINLEITUNG... 1

1.1 PROBLEMSTELLUNG DES PILOTPROJEKTES... 1

1.2 DER PILOTBETRIEB IN NIEDERGÖRSDORF... 2

1.3 ALLGEMEINE ZIELE UND WIRKUNGEN VON BODENBEARBEITUNG... 4

1.4 STANDORTANGEPASSTE BODENBEARBEITUNG... 6

2 ACKERBAULICHE ASPEKTE DER UMSTELLUNG ... 9

2.1 ERFAHRUNGEN MIT DER GERÄTEAUSSTATTUNG IM PILOTBETRIEB... 9

2.2 GESTALTUNG DER FRUCHTFOLGE... 11

2.3 VERÄNDERUNGEN IM BODEN... 26

2.4 RISIKEN WÄHREND DER UMSTELLUNG... 32

3 ÖKONOMISCHE ASPEKTE DER UMSTELLUNG... 40

3.1 KOSTEN EINES ARBEITSGANGES... 40

3.2 GESTALTUNG UND KOSTEN VON PRODUKTIONSVERFAHREN... 43

3.3 BERECHNUNG VON DECKUNGSBEITRÄGEN... 50

3.4 ZUSAMMENFASSUNG... 52

4 ZUSAMMENFASSUNG ... 53

5 ANHANG ... 55

5.1 KONTAKTADRESSEN & INFORMATIONEN... 55

5.2 BERECHNUNGSSCHEMA: MASCHINENKOSTEN... 56

5.3 LITERATUR... 57

1 Einleitung

1.1 Problemstellung des Pilotprojektes

Verfahren der nicht wendenden Bodenbearbeitung1 haben in den vergangenen Jahren eine erhöhte Aufmerksamkeit erhalten. Ökonomische Gründe und Fragen des Bodenschutzes (vor allem Vermeidung von Verschlämmung & Erosion, Abb. 1) sind die beiden Hauptmotivationen, aufgrund derer sich landwirtschaftliche Betriebe mit diesen neuen Anbausystemen beschäftigen. Beide Gründe sind wichtig und werden in Zukunft wahrscheinlich noch stärker an Bedeutung gewinnen.

WW-Feld (gepflügt) / April 2003 / Niedergörsdorf Abb. 1: Verschlämmung (kleines Bild) und Bodenerosion durch Wasser auf einem gepflügten Feld in der Nähe des Pilotbetriebes

Obwohl die Bodenbearbeitung nur einen Teil im jeweiligen Produktionsverfahren und Betriebsablauf darstellt, wirken sich die Veränderungen in diesem Bereich auf die Gestaltung des gesamten Anbauverfahrens, sogar auf fast alle Bereiche des Betriebes

1 In dieser Schrift wird anstelle der vielfach verwendeten und z.T. synonymen Begriffe

’konservierende’, ’reduzierte’ oder ’pfluglose’ Bodenbearbeitung der Ausdruck ’nicht wendende Bodenbearbeitung’ gebraucht, der eine wirkungsspezifische Verfahrensbezeichnung darstellt.

aus. Der Grund dafür ist vor allem die veränderte Situation in der Ackerkrume und an der Bodenoberfläche durch die fehlende wendende Wirkung des Pfluges. Diese neue Situation betrifft das Wachstum und die Entwicklung der angebauten Fruchtarten, sowie verschiedene Bereiche der Boden- und Bestandesführung. Zum Beispiel stehen für die Bodenbearbeitung andere Geräte zur Verfügung und die Bearbeitungsintensität und -tiefe kann sich erheblich von der gewohnten Arbeit mit dem Pflug unterscheiden.

Häufig wird über eine veränderte Aufeinanderfolge der angebauten Fruchtarten oder eine Erweiterung um neue Fruchtarten nachgedacht. Die Qualität der Aussaat erhält noch höheres Gewicht und auch Düngung und Pflanzenschutz können von der Umstellung betroffen sein. Auch die Menschen bleiben von der Umstellung der Bodenbearbeitung nicht unberührt: Betriebsleiter und Mitarbeiter müssen sich gleichermaßen an neue Situationen, Anblicke und durchzuführenden Maßnahmen im Anbaujahr gewöhnen. Häufig fehlen jedoch ausreichende Daten und Erfahrungen für die Böden und Bedingungen am jeweiligen Standort, die für eine befriedigende Lösung der jeweils auftretenden Probleme benötigt werden.

Ziel der vorliegenden Schrift ist es, die von der nicht wendenden Bodenbearbeitung hauptsächlich betroffenen Bereiche im landwirtschaftlichen Produktionsprozess und Verfahrensalternativen anhand konkreter Ergebnisse aufzuzeigen. Sowohl Betriebe, die eine Umstellung auf ein anderes Bodenbearbeitungssystem planen als auch bereits mit diesen Verfahren wirtschaftende Betriebe finden auf diesen Seiten Informationen zum Thema und Anregungen für eigene Untersuchungen bzw. Beobachtungen. Die Ergebnisse wurden in der Zeit von 1998-2003 im brandenburgischen Landespilotprojekt "Reduzierte Bodenbearbeitung" in Praxisversuchen gewonnen.

Das auf fünf Jahre ausgelegte Demonstrationsvorhaben wurde auf den Flächen des Betriebes "Nuthequelle GmbH" in Niedergörsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) durchgeführt und vom brandenburgischen Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung finanziell gefördert. Das Institut für Landnutzungssysteme und Landschaftsökologie des ZALF e.V. (Müncheberg) und das Institut für Bodenwissenschaften der Universität Göttingen sicherten die wissenschaftliche Betreuung während der Durchführung des Projektes.

1.2 Der Pilotbetrieb in Niedergörsdorf

Der Pilotbetrieb "Nuthequelle" Landwirtschaftliche Betriebsgesellschaft mbH entstand am 1.7.1991 aus einem Teil der Betriebsflächen der vorigen LPG Tierproduktion und LPG Pflanzenproduktion. Er bewirtschaftet heute rund 2.100 ha (inkl. Stilllegung) und umfasst sowohl Pflanzen- als auch Tierproduktion.

Der Betrieb liegt mit seinen Flächen hauptsächlich im Sandlössgebiet des Fläming.

Dort kommen Parabraunerden auf Löss vor (Schluffböden), die von der Reichsbodenschätzung mit 40-50 Punkten bewertet wurden. Etwa ein Fünftel der Flächen liegt jedoch nördlich und südlich dieses Lössstreifens. Hier herrschen Braunerden auf Sand mit Ackerzahlen von 20-30 Punkten vor. Mit einer durchschnittlichen Niederschlagssumme von 500 bis 530 mm im Jahr hat die Region

bereits den Charakter eines Trockengebietes, was vor allem durch eine häufig auftretende Trockenheit in den Monaten Mai und Juni bei gleichzeitig hohen Temperaturen bedingt ist.

Etwa 1.700 ha werden ackerbaulich genutzt, der Rest der Betriebsfläche befindet sich in Dauerstilllegung. Die Tab. 1 gibt einen Überblick über die in den letzten Jahren angebauten Fruchtarten mit ihren jeweiligen Flächenanteilen.

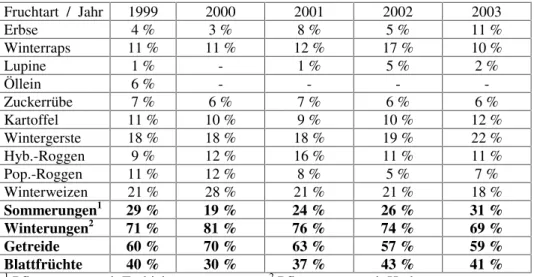

Tab. 1: Fruchtartenspektrum und Anteile der Fruchtarten im Anbau des Pilotbetriebes in den Jahren 1999 bis 2003

Fruchtart / Jahr 1999 2000 2001 2002 2003

Erbse 4 % 3 % 8 % 5 % 11 %

Winterraps 11 % 11 % 12 % 17 % 10 %

Lupine 1 % - 1 % 5 % 2 %

Öllein 6 % - - - -

Zuckerrübe 7 % 6 % 7 % 6 % 6 %

Kartoffel 11 % 10 % 9 % 10 % 12 %

Wintergerste 18 % 18 % 18 % 19 % 22 %

Hyb.-Roggen 9 % 12 % 16 % 11 % 11 %

Pop.-Roggen 11 % 12 % 8 % 5 % 7 %

Winterweizen 21 % 28 % 21 % 21 % 18 %

Sommerungen1 29 % 19 % 24 % 26 % 31 %

Winterungen2 71 % 81 % 76 % 74 % 69 %

Getreide 60 % 70 % 63 % 57 % 59 %

Blattfrüchte 40 % 30 % 37 % 43 % 41 %

1 Pflanzenarten mit Frühjahrsaussaat 2 Pflanzenarten mit Herbstaussaat

Auf etwa 60% der Fläche werden drei Wintergetreidearten angebaut. Zwei Fünftel der Fläche nehmen Kartoffel, Winterraps, Zuckerrübe, Erbse und Lupine ein. Winterungen stehen auf gut zwei Drittel der Fläche.

Mit ersten Versuchen zur nicht wendenden Bodenbearbeitung wurde im Herbst 1996 begonnen, zur Ernte 2001 ist die gesamte Fläche erstmals komplett ohne den Pflug bestellt worden.

Der Bereich der Tierproduktion besteht aus einem geschlossenen Verfahren der Mastschweine-Produktion mit etwa 380 Sauen- und 2.500 Mastplätzen sowie 70.000 Masthähnchen-Plätze.

Maschinen- und Geräteausstattung der Pflanzenproduktion:

Zugmaschinen:

1 Raupenschlepper (300 KW) 2 Traktoren (170 KW) 1 Traktor (120 KW) 1 Traktor (110 KW)

1 Traktor (75 KW) 1 Traktor (60 KW) 1 Traktor (50 KW) Bodenbearbeitung:

Flachgrubber Horsch2 (11.2 m) Scheibenegge Howard

Grubber Lemken Gigant Grubber Howard Titan Grubber Väderstadt Kultus Grubber DMI-EcoloTiger Parapflug Howard Beetpflug Krone (7 Schar) Aussaat:

Drillmaschine Horsch Airseeder (6m) Grimme Kartoffel-Legemaschine 6-reihig Ernte:

2 Mähdrescher NewHolland CX-Serie inkl. DGPS-Ertragskartierung Grimme Kartoffelroder 2-reihig

Der Pilotbetrieb hat verschiedene Geräte der Bodenbearbeitung im Einsatz, um die Saatbettbereitung und Bodenlockerung in Abhängigkeit von den jeweils anzutreffenden Bedingungen auf den einzelnen Schlägen sicher zu stellen. Diese Einsatzbedingungen variieren zwischen den Jahren und hängen von der Bodenfeuchte, der Vorbewirtschaftung (Fahrspuren, unsachgemäße Verteilung von Ernterückständen) und dem jeweiligen Bearbeitungsziel ab, welches für eine ordnungsgemäße Etablierung der Nachfrucht als notwendig erachtet wird.

Ein universell einsetzbares Gerät ist bislang für den Betrieb nicht vorhanden, Verbesserungswünsche und Vorschläge werden häufig direkt mit den betreffenden Händlern und Firmen diskutiert.

1.3 Allgemeine Ziele und Wirkungen von Bodenbearbeitung

Die landwirtschaftliche Bodennutzung und der Bodenschutz stehen nicht erst mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Bundesbodenschutz und den darin formulierten Kriterien einer guten fachlichen Praxis der Bodennutzung im besonderen Interesse der Landwirte. Seit den ersten Anfängen des Ackerbaus versuchen die Menschen bei der Wahl und Ausgestaltung der Bodenbearbeitung einen Kompromiß zwischen den

2 Die Nennung von Firmennamen in dieser Veröffentlichung stellt keine Empfehlung seitens des Autors dar, sondern dient ausschließlich der Information des Lesers.

pflanzenbaulichen Notwendigkeiten, den lokalen Witterungs-, Gelände- und Bodenbedingungen, den technischen Möglichkeiten und allgemeinen, gesellschaftlichen Faktoren zu finden.

Die Bodenbearbeitung hat in Abhängigkeit von den konkreten Bodenbedingungen und der Witterung verschiedene Wirkungen (Tab. 2). Diese decken sich nicht immer mit den Zielen (Tab. 3), die unter acker- und pflanzenbaulichen Gesichtspunkten angestrebt werden.

Tab. 2: Direkte Wirkungen von Maßnahmen der Bodenbearbeitung 1. (Über-)Lockerung

2. Verdichtungen, Verstreichungen, Verknetungen 3. Einmischung von Ernterückständen

4. Wenden von Bodenschichten / Störung des Bodenlebens 5. Transport von Bodenmaterial / Einebnung

6. unproduktiver Wasserverbrauch / Abtrocknung 7. (Zer-)Störung durchgängiger Porensysteme 8. Nährstofftransport an die Oberfläche

Tab. 3: Ackerbauliche Ziele bei der Planung einer an den Standort angepassten Bearbeitung des Bodens

1. Sicherstellung einer störungsfreien Aussaat und Keimpflanzenentwicklung 2. Sicherstellung einer behinderungsfreien Wurzelentwicklung

3. Ernterückstandsmanagement 4. Unkrautkontrolle

5. Schädlingskontrolle

Für die Qualität der Aussaat, den Feldaufgang und die Keimpflanzenentwicklung ist neben der Wirkung der Bodenbearbeitung auch die Funktionssicherheit der Drillmaschine von großer Bedeutung. Es gilt, die optimale Ablagetiefe möglichst gleichmäßig einzuhalten und ausreichend Keimfeuchte für die Samen sicherzustellen.

Bodenbearbeitung wird häufig durchgeführt, um für die vorhandene Drilltechnik eine behinderungsfreie Aussaat zu ermöglichen. Des weiteren ist auch die Entwicklung eines stabilen Gefüges in den obersten Bodenschichten anzustreben, um ein unnötiges Auffrieren der Bestände zu verhindern und eine hohe Infiltrationsfähigkeit für Niederschläge zu gewährleisten.

Die behinderungsfreie Wurzelentwicklung betrifft sowohl das Tiefenwachstum der Wurzeln als auch die seitliche Verzweigungsintensität in den unterschiedlichen Tiefen des Bodens. Nur so kann die Pflanze ein leistungsfähiges Wurzelsystem entwickeln.

Das Einarbeiten der Ernterückstände hat auch aus phytosanitären Gründen eine gewisse Bedeutung. Die auf den Pflanzenresten befindlichen Überdauerungsformen der Schaderreger werden vergraben und dadurch der Infektionsdruck für die folgende

Fruchtart gesenkt. Die in den Ernteresten gebundenen Nährstoffe werden durch die Einarbeitung dem Kreislauf gezielt wieder zugeführt. Allerdings sollte man die Leistung von Regenwürmer bei dieser Aufgabe der Einarbeitung von Pflanzensubstanz nicht unterschätzen und vor allem in den Anfangsjahren gezielt beobachten. Die gleichmäßige, flächige Verteilung der Pflanzenreste ist vornehmlich eine Aufgabe, die durch eine sorgfältige Einstellung der Erntetechnik erfüllt werden sollte, und nicht eigentliche Aufgabe der Bodenbearbeitung.

Das gleichmäßige Auflaufen von Ausfallgetreide und einigen Unkrautsamen wird durch die Bodenbearbeitung direkt beeinflußt. Ebenso können Unkräuter wie z.B. die Quecke und die Distel durch gezielte Bodenbearbeitung in ihrer Entwicklung gestört werden.

1.4 Standortangepasste Bodenbearbeitung

Unter standortangepasster Bearbeitung ist eine Bodenbearbeitung zu verstehen, die eine Beeinträchtigung der Bodenfunktionen durch landwirtschaftliche Nutzung so weit wie möglich ausschließt (ANONYM 1998). Dafür ist es notwendig, dass man die speziellen Ziele der Bodenbearbeitung, die jeweiligen Standortbedingungen sowie die Effekte auf den Boden aber auch die vorhandenen technischen Möglichkeiten und Kosten der Verfahren gegeneinander abwägt.

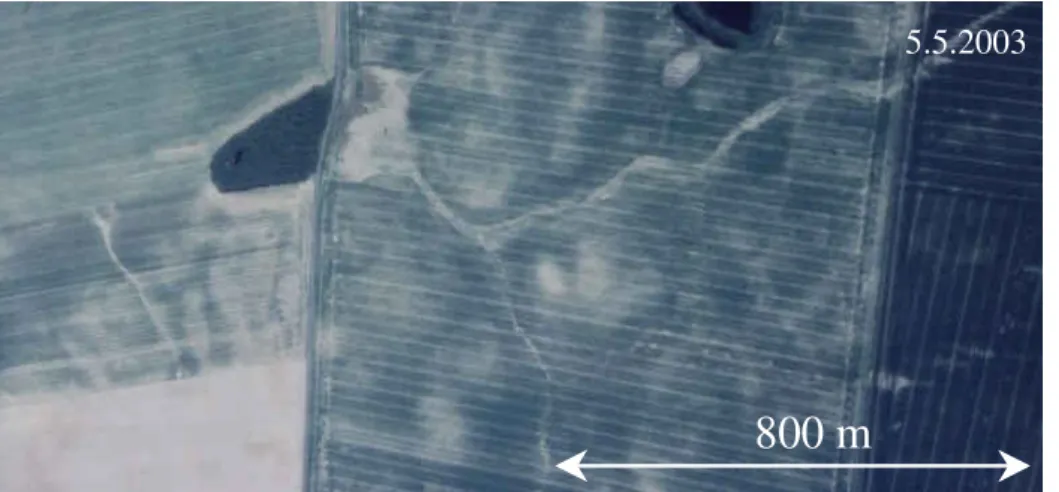

800 m

5.5.2003

Abb. 2: Bodenerosion durch Wasser führt seit Jahrzehnten zu einer starken Heterogenisierung der Standortbedingungen im Fläming

Die langjährige Wirkung von Verschlämmung und nachfolgender Bodenerosion haben auf den Schluffböden des Fläming zu einer großen Heterogenität in den Standortbedingungen und der Ertragsfähigkeit auf den Feldern geführt. Durch Luftbildaufnahmen wird die flächenhafte Verbreitung von Erosionsereignissen

sichtbar (Abb. 2). Das Foto zeigt wendend bewirtschaftete Getreideflächen südöstlich des Untersuchungsbetriebes.

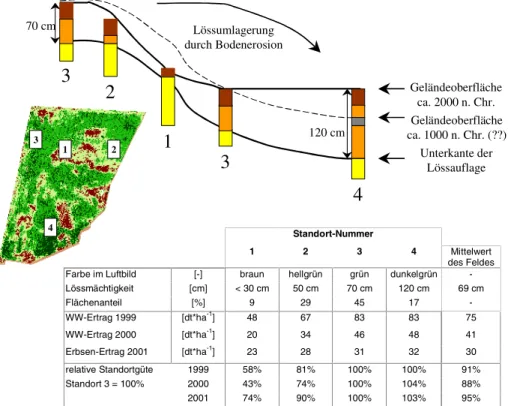

DGPS-Erntekarten können mit Hilfe von Geographischen Informationssystemen die standortspezifischen Wirkungen der Bodenheterogenität auf den Ertrag aufzeigen. So hat die mittlere Ertragsfähigkeit des analysierten Feldes aufgrund von jahrzehntelanger Bodenerosion um etwa 10% abgenommen. Die Bereiche mit angeschwemmtem Boden können die Ertragsverluste der erodierten Standorte nicht kompensieren. Die mittlere Ausgangsmächtigkeit des Lösses von etwa 65-70cm ist nur noch auf ca. der Hälfte der Fläche anzutreffen.

1 2

3

4

Unterkante der Lössauflage Geländeoberfläche ca. 1000 n. Chr. (??)

Geländeoberfläche ca. 2000 n. Chr.

120 cm Lössumlagerung

durch Bodenerosion

3

70 cm

Standort-Nummer

1 2 3 4 Mittelwert

des Feldes

Farbe im Luftbild [-] braun hellgrün grün dunkelgrün -

Lössmächtigkeit [cm] < 30 cm 50 cm 70 cm 120 cm 69 cm

Flächenanteil [%] 9 29 45 17 -

WW-Ertrag 1999 [dt*ha-1] 48 67 83 83 75

WW-Ertrag 2000 [dt*ha-1] 20 34 46 48 41

Erbsen-Ertrag 2001 [dt*ha-1] 23 28 31 32 30

relative Standortgüte 1999 58% 81% 100% 100% 91%

Standort 3 = 100% 2000 43% 74% 100% 104% 88%

2001 74% 90% 100% 103% 95%

1 2

3

4

Abb. 3: Schematische Darstellung der standortspezifischen Ertragsfähigkeit durch Auswertung von Luftbild, Bodenkartierung und Ertragskarten im Geographischen Informationssystem für ein Feld (54 ha) des Pilotbetriebes Entsprechende Ertragsunterschiede gibt es auch in anderen Regionen Brandenburgs und Deutschlands. Daher ist die nicht wendende Bodenbearbeitung mit ihrer die Erosion mindernden oder verhindernden Wirkung ein wichtiges Verfahren, um mittelfristig die Ertragsfähigkeit ganzer Landschaften zu erhalten.

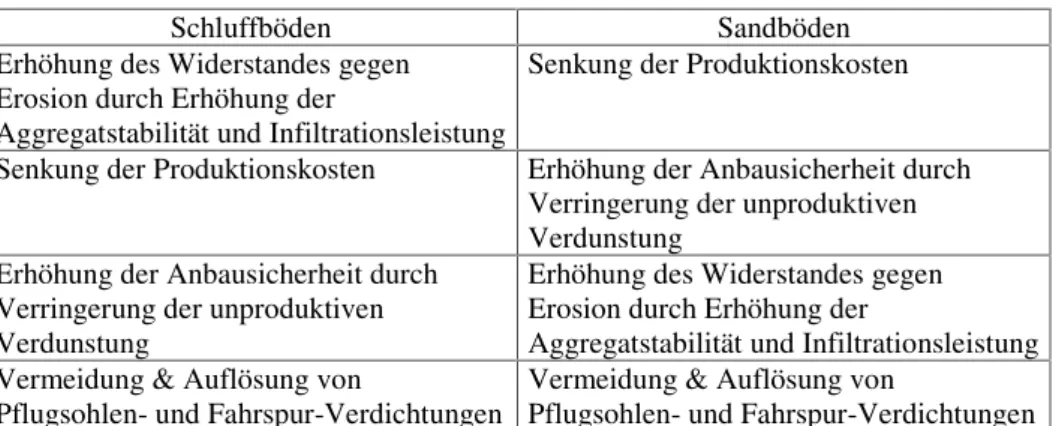

Die standortangepasste Bodenbearbeitung muss zwischen verschiedenen Zielen abwägen, die auch jeweils unterschiedliche Zeithorizonte haben können. Für die Flächen des Pilotbetriebes sind die vorrangigen Planungsziele getrennt nach Schluff- und Sandböden in der Tab. 4 aufgeführt. Die Hauptmotivation für die Umstellung auf die nicht wendende Bodenbearbeitung auf Schluffböden stellt die Senkung der Erosionsgefahr dar, um die Bodenfruchtbarkeit nicht weiter zu gefährden (siehe auch Abb. 3). Die Senkung der Produktionskosten steht auf diesem Standort aber im Gegensatz zu den Sandstandorten erst an zweiter Stelle. Viele Sandböden in Brandenburg stellen Grenzstandorte für die landwirtschaftliche Produktion dar. Diese Böden können daher nur durch eine deutliche Kostensenkung auf Dauer rentabel in der Produktion gehalten werden und auf diese Weise zum Einkommenserwerb im ländlichen Raum beitragen. Dies gilt insbesondere bei sinkenden Produktpreisen und verringerten staatlichen Subventionen. Die landwirtschaftliche Nutzung der Schluffböden ist zumindest im Projektgebiet nicht in dem Maße durch wirtschaftliche Zwänge in der Rentabilität gefährdet wie die der Sandböden. Daher kann vom kurzfristigen ökonomischen Ziel abgesehen und die Aufmerksamkeit auf mittel- bis langfristige Ziele des Ressourcenschutzes gelenkt werden.

Tab. 4: Standortbezogene Formulierung und Rangierung der vorrangigen kurz- bis mittelfristigen Ziele einer nicht wendenden Bodenbearbeitung im Pilotbetrieb

Schluffböden Sandböden

Erhöhung des Widerstandes gegen Erosion durch Erhöhung der

Aggregatstabilität und Infiltrationsleistung

Senkung der Produktionskosten

Senkung der Produktionskosten Erhöhung der Anbausicherheit durch Verringerung der unproduktiven Verdunstung

Erhöhung der Anbausicherheit durch Verringerung der unproduktiven Verdunstung

Erhöhung des Widerstandes gegen Erosion durch Erhöhung der

Aggregatstabilität und Infiltrationsleistung Vermeidung & Auflösung von

Pflugsohlen- und Fahrspur-Verdichtungen

Vermeidung & Auflösung von

Pflugsohlen- und Fahrspur-Verdichtungen

2 Ackerbauliche Aspekte der Umstellung

Wie in der Einleitung bereits ausgeführt, betrifft die Umstellung der Bodenbearbeitung auf nicht wendende Verfahren den gesamten Betrieb. Das Pilotprojekt hatte die Aufgabe als Demonstrationsvorhaben den Betrieb während seiner Umstellungszeit zu begleiten und wichtige pflanzenbauliche und bodenkundliche Veränderungen zu untersuchen. Diese Veränderungen werden in diesem Kapitel unter dem Stichwort 'ackerbaulich' zusammengefasst. Ein Vergleich verschiedener technischer Verfahrenslösungen lag nicht im Aufgabenbereich der Tätigkeiten. Zudem ist die landtechnische Entwicklung von einer hohen Dynamik geprägt, so dass die jeweiligen Möglichkeiten sich rasch ändern können. Daher wird zu Fragen der jeweils aktuellen gerätetechnischen Möglichkeiten der Strohaufbereitung, Bodenlockerung oder Aussaat auf die wichtige Landtechnikmesse AgriTechnika verwiesen, die jedes zweite Jahr in Hannover veranstaltet wird. Darüber hinaus gibt es allgemeine Veröffentlichungen von landtechnischen Instituten und Unternehmen, die Verfahrenslösungen aufzeigen.

Eine vielseitige Informationsquelle für den Einstieg in die Beschäftigung mit der Thematik bietet das Buch von KÖLLER & LINKE (2001). Die jeweils zum Standort und Betrieb am besten passenden Geräteausstattung für die nicht wendende Bodenbearbeitung variiert auch aufgrund der sehr individuellen Startbedingungen in den einzelnen Betrieben sehr stark. Daher wird in diesem Kapitel nach einer kurzen Schilderung der Überlegungen und Erfahrungen zur Technikausstattung im Pilotbetrieb während der fünfjährigen Projektlaufzeit nicht weiter auf technische Möglichkeiten eingegangen. Größeres Gewicht wird dagegen auf die Schilderung der mehr grundsätzlichen acker- und pflanzenbaulichen Zusammenhänge gelegt. Diese sind für eine Umstellung auf die nicht wendende Bodenbearbeitung wahrscheinlich relevanter, als die Farbe des verwendeten Gerätes zur Bodenbearbeitung.

2.1 Erfahrungen mit der Geräteausstattung im Pilotbetrieb

Grundsätzlich läßt sich die Problematik der Geräteausstattung bei einer Umstellung auf die nicht wendende Bodenbearbeitung mit dem folgenden Zitat beschreiben:

"Das erste Gerät, dass wir an die neuen Bedingungen gewöhnen müssen, ist unser Kopf."

(ROTH 2003, mündliche Mitteilung)

Dies wird auch deutlich, wenn man die im Projekt gemachten Erfahrungen mit der Technikausstattung betrachtet, die im folgenden kurz geschildert werden.

Das Pilotprojekt wurde 1998 mit dem Anspruch begonnen, eine nicht wendende Bodenlockerung in standortspezifischer Tiefe und Intensität durchzuführen. Leitlinie der Überlegungen war bereits damals der Satz: "Soviel wie nötig, so wenig wie möglich!". Weil vor Projektbeginn bereits bekannt war, dass der Betrieb sehr unterschiedliche Böden bewirtschaftet und auch auf einzelnen Flächen erhebliche

Verdichtungserscheinungen im Unterboden festgestellt worden sind, wurde im Rahmen des Pilotprojektes in ein möglichst vielseitig einsetzbares Bodenbearbeitungsgerät investiert. Dieses sollte eine variable Tiefenführung und eine ganzflächige Lockerungswirkung gewährleisten. Der EcoloTiger war zu dem Zeitpunkt das einzige Gerät auf dem Markt, das diese Ansprüche in Verbindung mit einer großen Arbeitsbreite erfüllte. Er kombiniert Scheibeneggenfelder und Lockerungszinken miteinander. Eine Packerkombination für eine ausreichende Rückverfestigung des gelockerten Landes musste extra angefertigt werden. Seitdem haben auch andere Firmen ähnliche und verbesserte Geräte entwickelt. Um eine ausreichende Arbeitsgeschwindigkeit bei einer krumentiefen Lockerung sowie den Einsatz zur Unterbodenlockerung bis zu einer Tiefe von 45cm sicher zu stellen, ist eine hohe Zugkraft erforderlich. Diese wurde durch einen Raupenschlepper (300 KW) bereit gestellt. Für nur flache Arbeitsgänge sollte ein Flachgrubber mit hoher Arbeitsbreite eingesetzt werden.

Aufgrund von Erfahrungen in drei unterschiedlichen Bereichen wurde der ursprüngliche Anspruch, ein einziges, vielseitiges Gerät für die verschiedenen Situationen im Betrieb einzusetzen, fallen gelassen.

Erstens war die Intensität der Bearbeitung für die vorliegenden Standortverhältnisse mit den beiden Geräten nicht ausreichend steuerbar. Häufig geschah beim Einsatz des tief arbeitenden Gerätes eine zu intensive Bearbeitung durch die mischenden und lockernden Werkzeuge. Dies war besonders bei trockenen Bodenbedingungen der Fall, woraus starke Nachteile für die Saatgutablage und den Feldaufgang hervorgingen.

Sollte dagegen nur flach gelockert werden, wurden dem Flachgrubber durch Art und Menge der Ernterückstände rasch Grenzen gesetzt. Dies war besonders bei Raps- und Erbsenstoppeln sowie gut entwickelten Zwischenfuchtbeständen der Fall. Zudem war bei beiden Geräten die Rückverfestigung der gelockerten Bodenoberfläche nicht ausreichend.

Zweitens konnte bei trockenen Bodenbedingungen der gleichbleibende Erfolg der Unterbodenlockerung nicht sicher gestellt werden. Häufig kratzten die Lockerungswerkzeuge nur oberflächlich auf der eigentlich zu unterfahrenden Schicht.

Darüber hinaus stellte sich die Lockerung aufgrund der geringen Flächenleistung bei gleichzeitig hohem Kraftstoffverbrauch als ein sehr teurer Arbeitsgang dar.

Der dritte Bereich der Erfahrungen war die im Kapitel 2.3.3 näher ausgeführte Beobachtung, dass die diagnostizierten Verdichtungen des Unterbodens nur in seltenen Ausnahmefällen wirklich für die Ertragsbildung relevant wurden. Einen viel markanteren Einfluss hatte die jeweils angebaute Vorfrucht. Da sich Pflugsohlen- Verdichtungen zumindest auf den Schluffböden bereits nach einigen Jahren aufzulösen scheinen und zudem die Stabilisierung der mechanisch gelockerten Bereiche nicht immer erfolgreich war, wurde auch die dringende Notwendigkeit einer technischen Lockerung des krumennahen Unterbodens nicht mehr gesehen.

Gegenwärtig hat der Betrieb verschiedene Geräte mit jeweils unterschiedlichem Arbeitsprinzip im Einsatz, von denen mindestens drei regelmäßig auf unterschiedlichen Flächen im Einsatz sind (siehe dazu Kapitel 1.2).

2.2 Gestaltung der Fruchtfolge

Bereits KAHNT hob 1976 in seinem Buch die Bedeutung einer angepaßten Fruchtfolge für den Erfolg von nicht wendenden Bodenbearbeitungssystemen hervor und nannte zehn Bereiche, in denen Fruchtfolgen im Rahmen dieser Systeme wirken (Tab. 5).

Obwohl die verschiedenen allgemeinen Wirkungen bereits seit langer Zeit bekannt und die spezielle Bedeutung einer angepaßten Fruchtfolge durch den vorgenannten Autor besonders betont wurde, setzte sich diese Erkenntnis in der praktischen Landwirtschaft in den späten 1990er Jahren wieder durch und erlangt weiter zunehmende Aufmerksamkeit (METZ ET AL. 1998, KÖLLER & LINKE 2001, SCHMIDT ET AL. 2001).

Diese Sichtweisen werden durch die Erfahrungen im Rahmen des Pilotprojektes voll unterstrichen. Die Möglichkeiten, durch eine gezielte Gestaltung der Anbaufolge eine Umstellung auf die nicht wendende Bodenbearbeitung z.T. erst erfolgreich zu ermöglichen, kann daher kaum überschätzt werden.

Auch wenn aufgrund der ökonomischen Bedingungen in Praxisbetrieben die Durchführung von festen Fruchtfolgen nur noch selten zu finden ist, so haben doch die bekannten Wirkungen von spezifischen Pflanzen auf die folgenden Fruchtarten nicht an grundsätzlicher Gültigkeit verloren. In diesem Sinne wird im folgenden immer die Fruchartenfolge gemeint, auch wenn aus Gründen der Verständlichkeit und Lesbarkeit zum Teil der Begriff Fruchtfolge verwendet wird.

Tab. 5: Ziele der Gestaltung von Fruchtfolgen (nach KAHNT 1976) 1) Unkrautbekämpfung

2) Krankheits-/Schädlingsbekämpfung 3) Bodenlockerung durch Wurzeln 4) Humusversorgung durch Bodenruhe 5) Stickstoff-Akkumulation

6) bessere Nutzung von organischen Düngern

7) Vermeidung von Ertragsdepressionen durch Düngung oder Pflanzenschutzmittel

8) Arbeitsausgleich

9) Nutzung des Standortertragspotenzials 10) Ertragsmaximierung

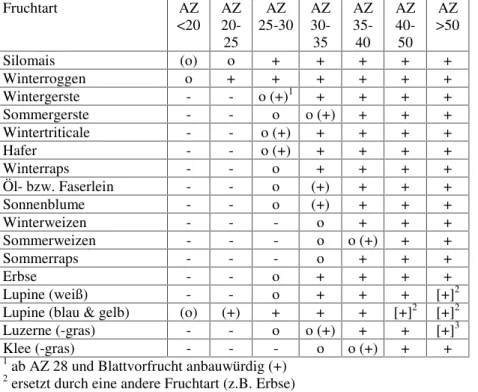

In der Tab. 6 sind die für Brandenburger Bedingungen relevanten Fruchtarten des Ackerbaus gemäß ihrer Anbauwürdigkeit in Abhängigkeit von der Bodengüte aufgeführt. Es wird deutlich, dass unter diesen Standortbedingungen das für eine sinnvolle Fruchtfolgegestaltung verfügbare Spektrum an Pflanzenarten stark begrenzt ist. Erst auf Standorten mit einer mittleren Ackerzahl von 30-35 Punkten und mehr erreicht die Anzahl an anbauwürdigen Fruchtarten einen Umfang, der einer vielseitigen Gestaltung von Anbaufolgen nur noch bedingt Grenzen setzt. Dadurch ergeben sich für die auf solchen Standorten wirtschaftenden Betrieben erweiterte

Möglichkeiten, auf spezifische Problemsituationen im Zusammenhang mit der nicht wendenden Bodenbearbeitung durch Veränderungen in der Anbaufolge zu reagieren.

Diese Veränderungen können möglicherweise auch nur auf die erste Phase der Einführung begrenzt sein. Für Betriebe, die durch eine geringerer mittlere Standortgüte geprägt sind, ergibt sich aus dieser Zusammenstellung die Notwendigkeit, besonders die Phase der Einführung des neuen Systems und den Lernprozess sorgfältig zu gestalten und vorzubereiten. Hier stehen nur bedingt Reaktionsmöglichkeiten im Rahmen der Gestaltung der Fruchtfolge zur Verfügung.

Tab. 6: Allgemeine Anbauwürdigkeit von landwirtschaftlichen Pflanzenarten in Brandenburg (ca. 550 mm NS) in Abhängigkeit von der Ackerzahl (ROTH 2003) (- nicht anbauwürdig / o Grenzstandort / + anbauwürdig)

Fruchtart AZ

<20 AZ 20- 25

AZ 25-30

AZ 30- 35

AZ 35- 40

AZ 40- 50

AZ

>50

Silomais (o) o + + + + +

Winterroggen o + + + + + +

Wintergerste - - o (+)1 + + + +

Sommergerste - - o o (+) + + +

Wintertriticale - - o (+) + + + +

Hafer - - o (+) + + + +

Winterraps - - o + + + +

Öl- bzw. Faserlein - - o (+) + + +

Sonnenblume - - o (+) + + +

Winterweizen - - - o + + +

Sommerweizen - - - o o (+) + +

Sommerraps - - - o + + +

Erbse - - o + + + +

Lupine (weiß) - - o + + + [+]2

Lupine (blau & gelb) (o) (+) + + + [+]2 [+]2

Luzerne (-gras) - - o o (+) + + [+]3

Klee (-gras) - - - o o (+) + +

1 ab AZ 28 und Blattvorfrucht anbauwürdig (+)

2 ersetzt durch eine andere Fruchtart (z.B. Erbse)

3 ersetzt durch eine andere Fruchtart (z.B. Silomais)

Der Pilotbetrieb in Niedergörsdorf hat Erfahrungen mit einer Vielzahl der aufgeführten Pflanzenarten. Silomais und Futterpflanzen (Klee- bzw. Luzernegras) befinden sich seit Aufgabe der Milchproduktion 1998 nicht mehr im Anbau, ebenso werden Sonnenblumen, die Sommergetreide, der Sommerraps und Lein nicht regelmäßig angebaut, kamen und kommen jedoch bei besonderen Konstellationen (z.B. Auswinterung) durchaus zum Einsatz. Da in Brandenburg die Nutzung von Mais

als Futterpflanze beim Anbau dominiert, beziehen sich die Ausführungen vornehmlich auf Silomais. Beim Anbau für die Körnernutzung gelten möglicherweise leicht veränderte Einstufungen in Abhängigkeit vom Standort.

Im Verlauf des Demonstrationsvorhabens in Niedergörsdorf standen Überlegungen zur Gestaltung der Anbaufolge ständig auf der Tagesordnung. Bereits aus der Tab. 1 ist ersichtlich, dass der Pilotbetrieb den Anbau von Leguminosen (Erbse, Lupine) mittlerweile fest in den Anbauablauf integriert hat und weitere standortspezifische Erfahrungen sammelt.

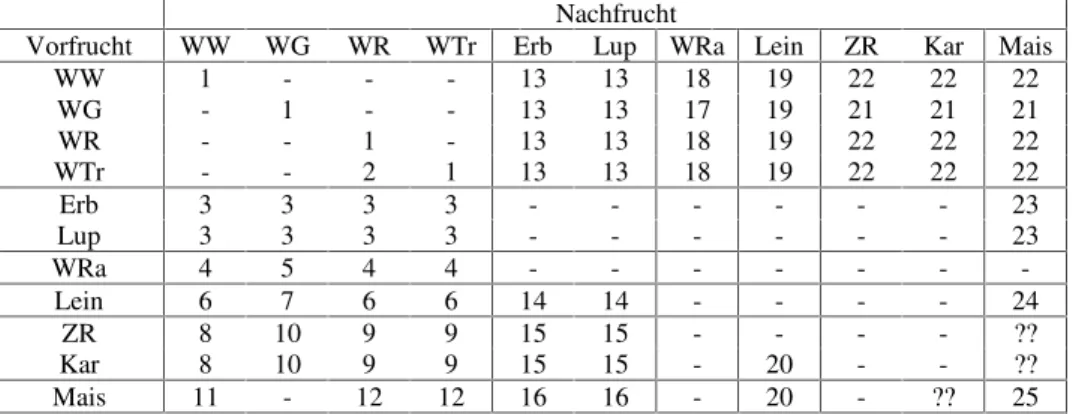

Um mit einer Veränderung in der Anbaufolge auf spezifische Problemsituationen reagieren zu können, müssen die Pflanzenarten in ihren Leistungen und Anforderungen in Vor- und Nachfruchtstellung eingeschätzt werden. Die für die nicht wendende Wirtschaftsweise als prinzipiell geeignet einzustufenden Kombinationen sind in der Tab. 7 aufgeführt. Dabei stehen gleiche Nummern für ähnliche Eigenschaften und stellen keine Wertung dar.

Die Fruchtartenfolgen werden in den Tab. 8 bis Tab. 10 im Hinblick auf verschiedene Eigenschaften bewertet. Die Zusammenstellung soll den Charakter einer grundsätzlichen Übersicht haben mit mehr oder minder großen Abweichungen im Einzelfall. Auf keinen Fall stellt sie eine abschließende oder allgemeingültige Wertung dar. Die jeweils konkrete Einschätzung muss mit den betriebs- und standorttypischen Erfahrungen ergänzt werden. Auch Weiterentwicklungen in der Landtechnik oder dem Bereich des Pflanzenschutzes können zu Veränderungen führen. Die Nummern der Tab. 7 korrespondieren mit der Nummerierung der Anbaufolgen in der jeweils ersten Spalte der drei Tabellen (Tab. 8 bis Tab. 10).

Tab. 7: Gruppierung von praktikablen Fruchtartenfolgen für Verfahren der nicht wendenden Bodenbearbeitung am Standort Niedergörsdorf (Erläuterungen im Text; Zahlen entsprechen den Bezeichnungen in den Tab. 8 bis Tab. 10)

Nachfrucht

Vorfrucht WW WG WR WTr Erb Lup WRa Lein ZR Kar Mais

WW 1 - - - 13 13 18 19 22 22 22

WG - 1 - - 13 13 17 19 21 21 21

WR - - 1 - 13 13 18 19 22 22 22

WTr - - 2 1 13 13 18 19 22 22 22

Erb 3 3 3 3 - - - 23

Lup 3 3 3 3 - - - 23

WRa 4 5 4 4 - - - -

Lein 6 7 6 6 14 14 - - - - 24

ZR 8 10 9 9 15 15 - - - - ??

Kar 8 10 9 9 15 15 - 20 - - ??

Mais 11 - 12 12 16 16 - 20 - ?? 25

Die verschiedenen Kategorien der Bewertung (Spaltenüberschriften) sind in drei Bereiche eingeteilt: größtenteils gesichertes (1) bzw. eher tendenzielles (2) Wissen im Bereich der Produktionstechnik sowie allgemeine ökologische Leistungen. Die

Vielzahl der Kategorien soll auch als Anregung dienen, Pflanzenarten nicht nur unter dem Blickwinkel eines kurzfristig möglichst hohen Deckungsbeitrages zu betrachten, sondern standortspezifische Möglichkeiten einer rotationsbezogenen Optimierung des Acker- und Pflanzenbaus zu erkennen. Diese können z.T. erst mittelfristig wirksam werden. Aufgrund der zuweilen unzureichenden Datenlage wird die Einstufung nur in drei Schritten vorgenommen. Tendenzen bzw. Spannbreiten, die in besonderen Fällen auftreten können, sind durch die Verwendung von zwei Symbolen angedeutet.

Als relativ gesichertes, produktionstechnisches Wissen werden die Kategorien der Tab. 8 angesehen. Die 'allgemeine Beurteilung' gibt das Erfahrungswissen und die Bewertung in den unterschiedlichen Kategorien in einem Symbol wieder und ist auch als theoretischer Anspruch zu verstehen. Im Einzelfall kann es aber aus technischen, organisatorischen oder ökonomischen Gründen durchaus sinnvoll sein, auch in dieser Spalte als ungünstig bewertete Anbaufolgen zu praktizieren, wenn dadurch andere Teilziele erreicht werden. Als Beispiel ist dies im Pilotbetrieb die Artenselbstfolge im Getreideanbau (siehe unten).

Die Spalte 'Ertragsleistung der Nachfrucht' spiegelt bekanntes Wissen der Fruchtfolgeforschung wider. Die Bewertung hinsichtlich des 'Zeitraumes von Ernte der Vorfrucht bis Aussaat der Nachfrucht' ist vor allem dann von Bedeutung, wenn umfangreichere Maßnahmen der Bodenbearbeitung oder des Pflanzenschutzes notwendig sind, um günstige Aussaatbedingungen für die Folgefrucht oder die generelle Situation auf dem Feld zu schaffen. Daher kann dieser Aspekt auf Problemschlägen bzw. unter schwierigen Witterungsbedingungen oder zu Beginn der Umstellung von größerer Bedeutung sein. Auch bei Betrieben mit hoher Arbeitsauslastung erhält dieses Kriterium stärkeres Gewicht für die allgemeine Bewertung der Eignung der Anbaufolge. Der 'Anbau von Zwischenfrüchten' ist für Standorte oder Situationen mit hohen Mengen mineralischen Stickstoffs nach der Ernte oder Gefährdung der Böden durch Verschlämmung und Erosion wichtig. Bein Vorfrüchten wie zum Beispiel Winterraps kann auch eine Selbstbegrünung für den Bodenschutz genutzt werden. Im Pilotbetrieb sind aufgrund der Witterungsbedingungen und der feinkörnigen Böden bislang keine Probleme mit Schnecken aufgetreten. Unter anderen Standortbedingungen kann dagegen gerade die Einschaltung einer mehrwöchigen bewuchsfreien Zeit zur Schneckenkontrolle durch Nahrungsentzug einem Zwischenfruchtanbau oder der Selbstbegrünung entgegen stehen. Da die Einhaltung 'optimaler Saatzeiten' eine entscheidende und häufig unterschätzte Grundbedingung für die Etablierung von leistungsfähigen Pflanzenbeständen ist, und daher eine hohe Bedeutung für den gesamten Anbauerfolg besitzt, werden die Fruchtartenfolgen diesbezüglich bewertet.

Einen eher tendenziellen Charakter besitzen die Einstufungen der Tab. 9. Dies liegt nicht zuletzt an dem großen Einfluß, den der Standort, die Betriebsorganisation, die Witterung und sonstige Bedingungen haben. Da die Gleichmäßigkeit der Verteilung von Vorfrucht- oder Stoppelfrucht-Rückständen eine der wichtigsten Grundbedingungen für eine erfolgreiche Aussaat und damit die Begründung von

leistungsfähigen Pflanzenbeständen ist, wird diese Eigenschaft gesondert aufgeführt.

Die Bedeckung des Bodens durch den Pflanzenbestand bzw. Reste einer Zwischenfrucht ist vor allem in der Umstellungszeit und auf stark durch Erosion gefährdeten Standorten wichtig. Möglicherweise tritt die Bedeutung dieses Kriteriums nach einigen Jahren der nicht wendenden Wirtschaftsweise etwas zurück, wenn eine Schicht mit sehr stabilen Bodenaggregaten und günstige Bedingungen für die Wasserinfiltration geschaffen wurden bzw. sich von selbst ausgebildet haben. Da aus Veredlungszweigen von Gemischtbetrieben auch Stallmist oder Gülle anfällt, steht in diesen Fällen die möglichst verlustfreie und gleichzeitig den Boden schonende Ausbringung im Vordergrund des Interesses. Um der Bildung von Problem- Verunkrautungen oder der Notwendigkeit eines übermäßigen Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln mit Mitteln der Fruchtfolgegestaltung vorzubeugen, werden die Anbauglieder auch unter diesem Gesichtspunkt eingestuft. Diese Bewertung hat aber aufgrund der hohen Abhängigkeit von Standort, Witterung und Schlaghistorie sowie dem jeweiligen Managementgeschick nur sehr orientierenden Charakter. Auch die Gefahr einer starken Schädigung der Ackerflächen durch die Vermehrung von Mäusen kann durch Maßnahmen der Fruchtfolge-Gestaltung zumindest eingeschränkt werden.

In diese Bewertung fallen die Möglichkeit der visuellen Kontrolle und direkten Bekämpfung aber auch die Zeiträume der Offenheit der Flächen und damit Jagdmöglichkeiten für Greifvögel. Darüber hinaus wirkt auch die für den Anbau der Fruchtart als notwendig erachtete Lockerung auf Krumentiefe störend auf die Entwicklung einer hohen Mäusepopulation.

Die ökologischen Leistungen (Tab. 10) betreffen für die Ressource Boden vor allem den Schutz vor Erosion durch Wind oder Wasser sowie die Verringerung des Risikos von Schädigungen der Bodenstruktur. Ökologische Leistungen der Landwirtschaft, die auf Landschaftsebene oder sogar darüber hinaus wirken sind die biologische Vielfalt durch verschiedene landwirtschaftliche Pflanzenarten und deren begleitende Pflanzen- und Tierwelt, die Nutzung der biologischen Fixierung von Luftstickstoff durch Leguminosen, die Vermeidung einer Nitratbelastung des Grundwassers durch Nmin-Verlagerung über Winter sowie die Einsparung von Dieselkraftstoff durch die Möglichkeit, Leistungen der Vorfrucht zur Einsparung von Arbeitsgängen zu nutzen. Hierbei geht besonders der relative Anteil der Bodenbearbeitungsmaßnahmen am gesamten Maschineneinsatz während des Anbaus der spezifischen Fruchtart ein. Auch diese Einstufungen sind vornehmlich qualitativer Art, deuten Tendenzen an bzw. zeigen Handlungsoptionen im Rahmen der Fruchtfolgegestaltung auf, wenn spezifische Probleme bestehen.

Im folgenden werden die verschiedenen Fruchtartenfolgen in ihren wesentlichen Eigenschaften im Zusammenhang mit der nicht wendenden Bodenbearbeitung kurz beschrieben.

Wintergetreide / Artenselbstfolgen (Nr. 1)

Generell ist dies eine eher ungünstige Anbaufolge, da es zu Problemverunkrautungen oder höherem Infektionsdruck bei Schaderregern und Schädlingen kommen kann.

Zudem sind die Erträge in der Regel geringer als bei einer geeigneten Blattvorfrucht.

Die einzelnen Getreidearten reagieren unterschiedlich stark in ihren Erträgen auf die Selbstfolge. Noch am ehesten toleriert die Wintergerste die Selbstfolge, dicht gefolgt vom Winterroggen. Die stärksten Ertragseinbußen verzeichnet der Winterweizen ('Stoppelweizen') bzw. das Risiko der vorfruchtbedingten Ertragsminderung muss durch eine intensivere und damit teurere Bestandesführung verringert werden. Der Zwischenfruchtanbau ist bei Einhaltung optimaler Saattermine generell nicht möglich, bei einer ausreichenden Bedeckung durch Erntereste bzw. eine gute Bestandesentwicklung vor Winter unter den Gesichtspunkten der Erosionsvermeidung auch nicht notwendig. Die Verteilung der Ernterückstände ist bei einer ertragreichen (und damit strohreichen) Getreidevorfrucht vor allem bei Auftreten von Lagergetreide nicht immer optimal möglich. Aufgrund gleicher Saattermine von Vor- und Nachfrucht sowie ähnlicher Herbizidanwendungen können Getreide-Selbstfolgen zu Problemverunkrautungen beitragen. Dieses Risiko ist allerdings im Zusammenhang der mehrjährigen Anbaugestaltung und der Schlaghistorie zu sehen. Das Risiko einer starken Mäusevermehrung ist dagegen hoch, da gerade der Getreideanbau mit nur flacher Bodenbearbeitung möglich ist und sich Kosteneinsparungen hier sehr einfach realisieren lassen. Gleichzeitig bieten die Getreidebestände während langer Perioden im Jahr sowohl Nahrung als auch Schutz gegen Greifvögel. Eine besondere Beobachtung der Mäuseentwicklung ist daher bei dieser Anbaufolge wichtig. Unter den Gesichtspunkten des Bodenschutzes ist diese Anbaufolge günstig zu beurteilen, was besonders für die Wintergerste gilt, die bereits zum Ende der Vegetationsperiode bestockt ist und daher den Boden insgesamt besser gegen Bodenerosion schützen kann. Unter landschaftsökologischen und agrarbiologischen Gesichtspunkten ist dagegen die Artenarmut negativ zu beurteilen. Je nach Düngungsstrategie, Witterung und Mineralisierungsverhalten der Böden bieten diese Anbaufolgen gute Möglichkeiten, durch eine verringerte Bodenbearbeitungshäufigkeit und -intensität sowohl Arbeitsgänge einzusparen als auch das Nmin-Verlagerungsrisiko im Herbst und Winter zu reduzieren.

Tab. 8: Mittlere Bewertung verschiedener Anbaufolgen unter den Bedingungen von nicht wendenden Verfahren der Bodenbearbeitung - Produktionstechnik 1

Fruchtartenfolge

allgemeine Beurteilung Ertragsleistung der Nachfrucht Zeitraum von Ernte VF bis Aussaat NF Anbau von Zwischenfrüchten Saatbett-Bereitung optimal möglich Einhalten der Saatzeit optimal möglich

1 - WGetreide / Artenselbstfolge - o o - + +

2 - WGetreide / Artenfolge o o o - + +

3 - WGetreide nach Legum. + + o - 1 + +

4 - WGetreide nach WRaps + + o - 1 + +

5 - WG nach WRaps + + o - 1 + +

6 - WGetreide nach Lein + + o - + +

7 - WG nach Lein + + o - + +

8 - WW nach Kart. & ZR + (o) o - - o o

9 - WR / WTr nach Kart. & ZR + (o) o - - o o

10 - WG nach Kart. & ZR + + - - o +

11 - WW nach Silomais o (+) + - - o o

12 - WR / WTr nach Silomais o (+) + - - o o / -

13 - Legum. nach WGetreide + 1 + + + + +

14 - Legum. nach Lein Luxus + + + + +

15 - Legum. nach Kar. & ZR Luxus + + / o - + / o +

16 - Legum. nach Silomais Luxus + + / o - + / o +

17 - WRaps nach WGerste + + - - + +

18 - WRaps nach WGetreide o - - - o o

19 - Lein nach WGetreide + + + + + +

20 - Lein nach Kart. & Silomais + + + / o - + / o + 21 - Kart./ZR/Silomais nach

WGerste und Zwischenfrucht

+ + o + + / o +

22 - Kart./ZR/Silomais nach WGetreide und Zwischenfrucht

+ + - o + / o +

23 - Silomais nach Legum. Luxus + + +1 + +

24 - Silomais n. Lein Luxus + + + + +

25 - Silomais nach Silomais o + + / o - + +

Symbole: + ja / groß / günstig / unproblematisch o mittel

- nein / gering / ungünstig / problematisch

1 Selbstbegrünung durch Ausfallsamen kann als Zwischenfrucht-Ersatz zur Bodenbedeckung genutzt werden

Tab. 9: Bewertung verschiedener Fruchtartenfolgen unter den Bedingungen von nicht wendenden Verfahren der Bodenbearbeitung - Produktionstechnik 2

Fruchtartenfolge

Gleichmäßigkeit der Ernterückstands- Verteilung der VF Bodenbedeckung durch die Pflanzen über Winter Anwendung von Stallmist und Gülle effektive Kontrolle von Unkraut/-gras Kontrolle von Pflanzenkrankheiten effektive Kontrolle von Mäusen 1 - WGetreide / Artenselbstfolge o o (+WG) + o / - o / - - 2 - WGetreide / Artenfolge o o (+WG) + o / - o -

3 - WGetreide nach Legum. + o (+WG) - + + o

4 - WGetreide nach WRaps + / o o - + + -

5 - WG nach WRaps + / o + - + + -

6 - WGetreide nach Lein + o + + + +

7 - WG nach Lein + + + + + +

8 - WW nach Kart. & ZR + - - + + +

9 - WR / WTr nach Kart. & ZR + o - + + +

10 - WG nach Kart. & ZR + + - + + +

11 - WW nach Silomais + / o o - / o + o / - o

12 - WR / WTr nach Silomais + / o o - / o + o o

13 - Legum. nach WGetreide + - - + + +

14 - Legum. nach Lein + - - + / o + +

15 - Legum. nach Kar. & ZR + - - + + +

16 - Legum. nach Silomais + - - + / o +/ - +

17 - WRaps nach WGerste o / - + + + + -

18 - WRaps nach WGetreide o / - + + + / o + -

19 - Lein nach WGetreide + - - + / o + + (o)

20 - Lein nach Kart. & Silomais + - - + + +

21 - Kart./ZR/Silomais nach WGerste und Zwischenfrucht

+ / o + + + + + / o

22 - Kart./ZR/Silomais nach WGetreide und Zwischenfrucht

+ / o + + + + + / o

23 - Silomais nach Legum. + - + + / o + +

24 - Silomais nach Lein + - + + / o + +

25 - Silomais nach Silomais + - + o / - o o

Symbole: + ja / groß / günstig / unproblematisch o mittel

- nein / gering / ungünstig / problematisch

Tab. 10: Bewertung verschiedener Fruchtartenfolgen unter den Bedingungen von nicht wendenden Verfahren der Bodenbearbeitung - Ökologische Leistungen

Fruchtartenfolge

Schutz vor Bodenerosion Schutz der Bodenstruktur Fruchtartenvielfalt biologische N- Fixierung Schutz vor Nmin- Verlagerung über Winter Einsparungen durch verringerte Anzahl an Arbeitsgängen

1 - WGetreide / Artenselbstfolge + + / o - - + / o o

2 - WGetreide / Artenfolge + + / o o - + / o o

3 - WGetreide nach Legum. + + + + o +

4 - WGetreide nach WRaps o / + + + - o +

5 - WG nach WRaps + + + - + / o +

6 - WGetreide nach Lein o / + + / o + - + / o +

7 - WG nach Lein + + / o + - + +

8 - WW nach Kart. & ZR - - + - - +

9 - WR / WTr nach Kart. & ZR - / o - + - - / o +

10 - WG nach Kart. & ZR o / + - / o + - o +

11 - WW nach Silomais + o + - - / o o

12 - WR / WTr nach Silomais + o / + + - o o

13 - Legum. nach WGetreide + + + + + o

14 - Legum. nach Lein o + + + + o

15 - Legum. nach Kar. & ZR - - + + - +

16 - Legum. nach Silomais o o + + o o

17 - WRaps nach WGerste + + + - + o

18 - WRaps nach WGetreide + + / o + - + o

19 - Lein nach WGetreide + + + - + o

20 - Lein nach Kart. & Silomais - o / - + - - o 21 - Kart./ZR/Silomais nach

WGerste und Zwischenfrucht

+ + + - + -

22 - Kart./ZR/Silomais nach WGetreide und Zwischenfrucht

+ + + - + -

23 - Silomais nach Legum. + + + + o +

24 - Silomais nach Lein o + + - + +

25 - Silomais nach Silomais o + / o - - o o

Symbole: + ja / groß / günstig / unproblematisch o mittel

- nein / gering / ungünstig / problematisch

Wintergetreide / Artenfolgen (Nr. 2)

Anbaufolgen mit verschiedenen Getreidearten können für Verfahren der nicht wendenden Bodenbearbeitung nur bedingt empfohlen werden. Das Hauptproblem der Getreide-Artenfolge ist der Durchwuchs von Fremdgetreide in der Nachfrucht. Um dieses Problem zu verhindern und damit die Erntbarkeit und Vermarktungschancen der Chargen zu erhöhen, werden im Pilotbetrieb seit Projektbeginn verschiedene Getreidearten nur in besonderen Ausnahmefällen nacheinander angebaut. Denkbar sind Artenfolgen im Getreidebau vornehmlich bei Roggenanbau nach Triticale. Die etwas günstigere allgemeine Einstufung (Tab. 8) dieser Kombination ergibt sich aus der Vermeidung der Monokultur und eines tendenziell zu erwartenden etwas vereinfachten Managements des Pflanzenschutzes. Ansonsten treffen weitgehend die gleichen Einschätzungen zu wie bei den Artenselbstfolgen der Getreide.

Wintergetreide nach Drusch-Blattvorfrucht (Nr. 3-7)

Der Anbau von Wintergetreide nach Blattvorfrüchten ist insgesamt günstig einzustufen. Diese Bewertung ergibt sich durch die höhere Ertragsleistung der Getreide-Nachfrucht in dieser Kombination. Je nach Druschtermin der Vorfrucht und Aussaattermin der Nachfrucht in dieser Gruppe von Anbaufolgen steht eine unterschiedliche lange Periode zur Verfügung, die für Maßnahmen der Bodenbearbeitung, der Grunddüngung oder der chemischen Unkrautbekämpfung genutzt werden kann. Zur Nährstoffbindung und zum Schutz des Bodens vor der verschlämmenden Wirkung von Starkniederschlägen dürfte lediglich der Ausfallraps eine ausreichende Masse an Pflanzensubstanz bilden, die anstelle eines gesonderten Zwischenfruchtanbaus gezielt genutzt werden kann. Die Vorteile der Selbstbegrünung sind im jeweiligen Einzelfall gegen die stärkere Beanspruchung des Bodenwassers und einer möglichen Beeinträchtigung der Keimbedingungen der Nachfrucht abzuwägen.

Hinsichtlich der Zeitspannen für eine optimale Saatbettbereitung und Aussaat bieten die Vorfrüchte sehr gute Bedingungen. Leguminosen und Raps hinterlassen leicht mineralisierbare Ernterückstände, die im folgenden Frühjahr erheblich zur Stickstoffversorgung der Bestände beitragen. Daher dürfte die Anwendung von organischen Düngern zu Getreide bei diesen Vorfrüchten nicht empfehlenswert sein, um eine Stickstoff-Überversorgung und ein dadurch bedingtes hohes Risiko von lagernden Getreidebeständen zu vermeiden. Winterraps bedeckt den Boden fast vollständig über einen sehr langen Zeitraum, wodurch Mäuse gegen ihre natürlichen Feinde aus der Luft gut geschützt werden. Zudem erfolgt nach dem Rapsanbau häufig eine nur minimale Bodenbearbeitung, um die günstige Krümelstruktur der Oberfläche, die der Raps hinterläßt, für die folgende Getreideaussaat zu nutzen. Daher werden die Mäuse nach der Rapsernte auch nicht durch eine tiefe Lockerung in ihrer Populationsentwicklung gestört. Hier ist besondere Aufmerksamkeit gefordert.

Hinsichtlich der ökologischen Leistungen muss der Wintergerste innerhalb dieser Gruppe von Anbaufolgen noch eine gewisse Sonderstellung eingeräumt werden (Nr. 5 und Nr. 7), weil die Bedeckung des Bodens zu Vegetationsende durch die bereits bestockten Gerstenbestände in der Regel höher ist als bei den anderen

Wintergetreidearten. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Verringerung des Erosionsrisikos durch Wasser und Wind im Winter und Frühjahr. Ebenso nehmen die etwas weiter entwickelten Gerstenbestände während des Herbstwachstums leicht höhere Mengen an Bodenstickstoff auf, die dann nicht mehr der Verlagerung durch Sickerwasser ausgesetzt sind.

Wintergetreide nach Kartoffel oder Zuckerrübe (Nr. 8-10)

Viele der im letzten Absatz zur Blattfrucht-Vorfrucht ausgeführten Eigenschaften treffen auch für die Vorfrüchte Kartoffel und Zuckerrübe zu. Allerdings gibt es bei den Anbaufolgen 8-10 eine wichtige Begebenheit, welche die gesonderte Behandlung in einem eigenen Absatz rechtfertigt. Die Unterschiede sind durch die Erntetechnik von Kartoffel und Zuckerrübe und den Erntetermin dieser Vorfrüchte bedingt. Beide Fruchtarten werden aufgrund ihrer unterirdischen Ernteprodukte mit erheblichen Eingriffen in die Bodenstruktur zumindest des oberen Krumenbereiches gerodet. Je nach Bereifung, eingesetzter Transport-Technik und den jahresspezifischen Witterungsbedingungen zum Zeitpunkt der Ernte können darüber hinaus auch erhebliche Schäden durch Fahrspuren entstehen. In Einzelfällen muss extra eine Maßnahme der Bodenbearbeitung durchgeführt werden, um die gröbsten Fahrspuren zumindest einzuebnen und so die technischen Bedingungen für die Aussaat zu erfüllen. Diese Faktoren tragen einerseits dazu bei, dass die im Laufe der Zeit gebildeten Grobporensysteme vor allem in der Krume zerstört werden. Die Grobporen sind wichtig, um Niederschlagswasser zügig in tiefere Bodenschichten abzuleiten und somit das Risiko der Verschlämmung und nachfolgenden Erosion zu verringern.

Gleichzeitig wird durch die starke mechanische Beanspruchung der obersten Bodenschicht häufig eine verschlämmungsanfällige Schicht im Saathorizont hinterlassen. Auch dieser Effekt trägt zu einer tendenziellen Erhöhung des Erosionsrisikos bei. Diesem Risiko kann einerseits durch geeignete Technik (bodenschonende Fahrwerksgestaltung), andererseits, bei sehr frühen Ernteterminen, durch den Nachbau von Wintergerste begegnet werden. Da in der Regel der Anbau von Gerste sich an der Einhaltung von möglichst optimalen Saatterminen orientiert und gegebenenfalls auf andere Getreidearten ausgewichen wird, ist davon auszugehen, dass beim Anbau von Gerste die günstigen Vorfruchteffekte dieser Blattvorfrucht genutzt werden können. Das Erosionsrisiko kann durch die vor Winter voll bestockte Gerste erheblich verringert werden. Bei Überschreitung optimaler Saattermine von Roggen und Weizen ist mit zunehmend geringerer Umsetzung der günstigen Vorfruchtwirkungen in hohe Erträge zu rechnen. Gleichzeitig erhöht sich das Erosionsrisiko durch tendenziell geringer entwickelte Bestände vor Winter. Ein Extremfall ist der lediglich aufgelaufene Winterweizen nach einer späten Zuckerrübenernte. Ein solcher Pflanzenbestand bietet der Bodenoberfläche keinerlei Schutz vor der erosiven Wirkung der Herbst-, Winter- und Frühjahrsniederschläge.

Wintergetreide nach Silomais (Nr. 11 & 12)

Die im vorigen Absatz zum Aspekt der optimalen Saatzeit gemachten Ausführungen gelten generell auch für den Anbau von Wintergetreide nach Mais. Aufgrund der nicht in den Boden eingreifenden Erntewerkzeuge verringert sich allerdings das Risiko der Erosion erheblich. Der Vermeidung von Schäden der Bodenstruktur durch Fahrspuren -kommt aber vor allem bei späten Ernteterminen und ungünstigen Witterungsbedingungen sehr hohe Bedeutung zu. Die Ernterückstände der Maispflanze tragen je nach verbleibender Stoppellänge und erforderlicher Einarbeitung für eine technisch einwandfreie Aussaat zum Schutz der Bodenoberfläche vor der erosiven Wirkung von Niederschlägen oder Wind bei. Die Folgefrucht Winterweizen ist aber aufgrund dieser Erntereste und der darauf befindlichen Pilzmycele und -sporen der Gattung Fusarium erheblich gefährdet. Es gibt bereits Sortenunterschiede in der Anfälligkeit für eine Infektion durch Fusarien sowohl bei Mais (!) als auch bei Weizen (EL TITI 2003), und auch die Applikation von Fungiziden während der Weizenblüte kann das Infektionsrisiko und die Befallsstärke etwas reduzieren. Der Erfolg vor allem der zuletzt genannten Maßnahme ist aber nicht immer sicher. Insgesamt bleibt ein erhebliches Restrisiko beim Anbau von Winterweizen nach Mais unter den Bedingungen der nicht wendenden Bodenbearbeitung, da der Infektionsverlauf und die Infektionsstärke mit Fusariosen sehr stark von dem jahresspezifischen Witterungsverlauf beeinflußt werden und somit keiner Kontrolle unterliegen. Obwohl Winterroggen und Triticale ebenfalls von dem Pilz befallen werden können, scheint das tatsächliche Risiko einer Infektion im allgemeinen etwas geringer zu sein. Dies ist möglicherweise auf den früheren Termin der Blüte zurück zu führen.

Leguminosen nach verschiedenen Vorfrüchten (Nr. 13-16)

Sieht man vom Leguminosenanbau nach Getreidearten ab, sind alle anderen der in diesem Absatz behandelten Anbaufolgen generell als Luxus-Folgen einzustufen. Dies liegt vor allem in der Aufeinanderfolge von zwei Blattfrüchten ohne dazwischen geschalteten Getreideanbau begründet. Die lange Zeitspanne von Ernte bis Bestellung bietet einerseits sehr gute Möglichkeiten für gezielte Maßnahmen der Bodenbearbeitung oder der Unkrautbekämpfung und gewährleistet in der Regel die Einhaltung optimaler Saattermine für die Folgefrucht. Andererseits ist aber bei fehlendem Bewuchs die Bodenoberfläche für viele Monate den Einflüssen der Witterung ausgesetzt was tendenziell nachteilig für die Entwicklung einer günstigen Bodenstruktur vor allem an der Oberfläche ist. Ebenso haben bei dieser Konstellation die im Boden vorkommenden und für die Entwicklung einer günstigen Bodenstruktur wichtigen Regenwürmer ein geringeres Nahrungsangebot. Das geringere Nahrungsangebot in Verbindung mit dem fehlenden Schutz durch Pflanzenbestände bietet wahrscheinlich der starken Entwicklung von Mäusepopulationen gewisse natürliche Grenzen.

Winterraps nach Wintergetreide (Nr. 17 & 18)

Die unterschiedliche Einstufung des Rapsanbaus nach Wintergerste einerseits und nach den restlichen Wintergetreidearten andererseits ergibt sich vornehmlich durch die Möglichkeit, optimale Saattermine zu gewährleisten. Die Einhaltung derselben ist für eine ausreichende Entwicklung der Rapspflanzen vor dem Ende der Vegetationsperiode von großer Bedeutung. Je nach Erntetermin und -bedingungen der Vorfrucht können im Einzelfall Winterroggen oder Winterweizen durchaus geeignete Vorfrüchte für einen erfolgreichen Rapsnachbau sein, im Mittel dürfte aber die Wintergerste die sicherste Fruchtart unter diesem Gesichtspunkt sein. Eine starke Vermehrung von Mäusen ist beim Rapsanbau aufgrund seiner langen Vegetationszeit und der dadurch bedingten Bedeckung der Bodenoberfläche möglich. Ansonsten stellt der Raps eine sehr wichtige und überwiegend positiv zu beurteilende Fruchtart für Verfahren der nicht wendenden Bodenbearbeitung dar. Von entscheidender Bedeutung für den Anbauerfolg ist die gleichmäßige Verteilung der Ernterückstände der Getreidevorfrucht (Lagervermeidung, Häcksellänge, Querverteilung). Eine ungleichmäßige Verteilung führt zu Bestandeslücken, die neben den Ertragseinbußen auch die negative Eigenschaft mit sich bringen, als Ausgangspunkte für Verunkrautung und eine Mäusevermehrung zu wirken und Ernteerschwernisse mit sich bringen können. Da Winterraps aufgrund der langen Bodenbedeckung (Schattengare) eine sehr günstige Vorfrucht darstellt, sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, den Anbau auch unter den Bedingungen der nicht wendenden Bodenbearbeitung sicher zu stellen.

Lein nach Wintergetreide, Silomais und Kartoffel (Nr. 19 & 20)

Der Anbau von Lein hat in Brandenburg aus ökonomischen Gründen nur eine untergeordnete Bedeutung, obwohl Anbaufolgen mit dieser Fruchtart grundsätzlich positiv bewertet werden können. Im Einzelfall kann der Anbau gerade unter schwierigen Erntebedingungen der Vorfrucht (Silomais oder Kartoffel) aber sinnvoll sein, wenn eine ordnungsgemäße Bestellung einer anderen Nachfrucht nicht möglich ist oder Zeit für Bodenbearbeitungsmaßnahmen benötigt wird. Nur beim Anbau nach Getreide ist eine Bodenbedeckung über Winter mit Zwischenfrüchten möglich. Die günstige Einstufung im Hinblick auf die Unkrautkontrolle ergibt sich aus der Einschaltung einer Sommerung und damit einer Auflockerung der Fruchtfolge einerseits und der Möglichkeit der Anwendung von Gräserherbiziden andererseits.

Aufgrund seiner in der Regel dünnen Bestandesstruktur, der nur geringen Wuchshöhe und dem späten Saattermin bietet diese Anbaufolge Mäusen nur wenig Schutz vor natürlichen Feinden. Eine gewisse Einschränkung dieser Feststellung ist beim Anbau einer Zwischenfrucht mit dem Ziel des Erosionsschutzes zu machen. Aufgrund der relativ späten Erntetermine und bei ungünstigen Witterungsbedingungen während der Ernte der Vorfrüchte Kartoffel oder Silomais wird der Boden im allgemeinen eher in einem ungünstigen Strukturzustand und mit einer höheren Anfälligkeit gegenüber Bodenerosion hinterlassen.

Kartoffel, Zuckerrübe & Silomais nach Wintergetreide und Zwischenfrucht (Nr. 21 &

22)

Der Anbau von Kartoffel, Zuckerrübe oder Silomais nach Wintergetreide und einer Zwischenfrucht (z.B. Gelbsenf oder Ölrettich) ist eine grundsätzlich günstige Kombination. Gelingt eine erfolgreiche Etablierung der Zwischenfruchtbestände durch Einhaltung optimaler Saattermine, werden Ziele des Bodenschutzes gegen Erosion sicher erreicht. Diese Bedingung wird vor allem durch die Vorfrucht Wintergerste sichergestellt. Bei den anderen Getreidearten kann es aufgrund von späten Ernteterminen und einem unzureichenden Auflaufen des Ausfallgetreides oder notwendiger Bodenbearbeitungsmaßnahmen zu terminlichen Schwierigkeiten kommen. Nach einem gelungenen Zwischenfruchtanbau gestaltet sich die Saatbettbereitung für die Folgefrüchte problemlos und die Saat kann in eine Bodenoberfläche mit hoher Widerstandskraft gegenüber Verschlämmungen stattfinden. Die gute Verteilung der Ernterückstände hat vor allem für die gleichmäßige Bestandesbegründung der Zwischenfrucht Bedeutung und ist für den Anbau der Hauptnachfrucht nicht so entscheidend. Wenn keine Probleme mit Mäusen auf den Feldern zu erwarten sind, können diese Anbaufolgen im Hinblick auf Aspekte der Pflanzengesundheit und Möglichkeiten eines effektiven Pflanzenschutzes durchweg positiv beurteilt werden. Nur bei Verwendung einer die Bodenoberfläche bedeckenden Zwischenfrucht, die vor dem Ende der Vegetationsperiode einen erheblichen Teil des Ernterest-Stickstoffs aufgenommen hat, können diese Anbaufolgen in ihren ökologischen Leistungen ebenfalls positiv bewertet werden. Die Verwendung der N-Konservierung durch Zwischenfrüchte bietet nebst dem Schutz vor N-Verlusten durch Auswaschung auch die Möglichkeit, den wieder frei werdenden Stickstoff im Verlauf des Pflanzenwachstums der Nachfrucht effektiv zu verwerten.

Dadurch ergeben sich Gelegenheiten zur Einsparungen von Dünger-Sticktstoff.

Aufgrund der hohen Mechanisierungskosten der Anbauverfahren von Zuckerrübe und insbesondere von Kartoffel ergeben sich nur relativ geringe Einsparmöglichkeiten im Vergleich mit anderen Anbauverfahren.

Silomais nach Leguminosen, Lein & Silomais (Nr. 23-25)

Der Silomaisanbau nach Blatt-Vorfrüchten wie Leguminosen oder Lein ist als Luxus- Anbaufolge zu bewerten, da diese Vorfrüchte besser für den Getreidenachbau genutzt werden sollten. Obwohl der Silomais ohne größere Schwierigkeiten Selbstfolge- tauglich ist, fällt die allgemeine Bewertung dieser Anbaufolge nur 'mittel' aus. Die Gründe hierfür liegen in der fehlenden Vielfalt an Pflanzenarten, den fehlenden Möglichkeiten einer Bodenbedeckung über Winter, eine möglichen hohen Beanspruchung der Bodenstruktur durch Erntemaschinen im Herbst in aufeinander folgenden Jahren und in der Gefahr der Ausbildung von Problemverunkrautungen oder Resistenzerscheinungen.

Allgemeine Beobachtungen im Pilotbetrieb zu Anbaufolgen

Die Veränderung oder Erweiterung der bestehenden Fruchtartenfolge im Rahmen einer Umstellung der Bodenbearbeitung kann je nach konkreter Betriebssituation aus verschiedenen Gründen erfolgen.

Generell stellt sich in Verfahren mit nicht wendender Bodenbearbeitung in Marktfruchtbetrieben der Durchwuchs von unzureichend bekämpftem Fremdgetreide bei nachfolgendem Getreideanbau als Problem dar. Aber auch pflügende Verfahren sind von diesem Problem nicht automatisch befreit, da vergrabene Getreidekörner in Folgejahren wieder hochgepflügt werden können. Ein wichtiger Schritt im Pilotprojekt war die Umstellung auf Artenselbstfolgen im Getreideanbau. Selbstfolgen von Getreidearten sind unter Fruchtfolgegesichtspunkten zwar generell als ungünstig zu werten und sollten wenn möglich vermieden werden, aber häufig stehen gute Vorfrüchte (z.B. Raps, Leguminosen) nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung.

Durch die Artenselbstfolge kann zumindest das Problem des Durchwuchses von Fremdgetreide im Folgejahr vermieden werden. In phytosanitärer Hinsicht sind diese Getreideselbstfolgen jedoch aufmerksam zu beobachten. Während die Weizen- und Roggenselbstfolge seit Jahren in der Praxis zu finden ist und viele ihrer Probleme den Landwirten bekannt sind, stellt die Gerstenselbstfolge eine eher neue Lösung dar. In den Untersuchungsjahren waren keine übermäßigen Probleme durch Pflanzenkrankheiten in diesen Beständen beobachtet worden, die eine zusätzliche Behandlung verlangt hätten. Die Netzflecken-Krankheit scheint in Gersten- Selbstfolgen tendenziell früher und stärker aufzutreten als nach Blattfrüchten.

Die Kontrolle von Ungräsern und Unkräutern ist eine weitere wichtige Funktion der Fruchtfolgegestaltung. Dies geschieht effektiv durch die Aufeinanderfolge von Halm- und Blattfrüchten sowie durch Winterungen und Sommerungen. Mit geeigneten Fruchtartenfolgen lassen sich darüber hinaus die Aussaat-Zeitspannen optimieren und günstige Bodenbedingungen für das Saatbett schaffen, so dass z.T. auch Bearbeitungsgänge eingespart werden können. Prominentestes Beispiel ist sicherlich der Winterraps als Getreidevorfrucht. Aber auch Leguminosen, Kartoffeln und Zuckerrüben können bei sorgfältiger Erntearbeit, günstiger Witterung und geeigneter Erntetechnik Bodenbedingungen hinterlassen, die eine Aussaat ohne weitere Arbeitsgänge erlauben. In den Bereich der Arbeitswirtschaft gehört die Möglichkeit, durch die Gestaltung der Anbaufolge Arbeitsspitzen zu beseitigen bzw.

Arbeitszeitspannen für die Erledigung von Maßnahmen z.B. der Bodenbearbeitung zu erweitern.

Der Stickstoff-Einsatz im Pflanzenbau läßt sich durch die Verwendung von Winterraps, Leguminosen oder abfrierenden Zwischenfrüchten wie z.B. dem Gelbsenf optimieren und damit häufig auch verringern. Während die Erntereste von Winterraps sehr stickstoffhaltig sind und das Wachstum der Nachfrucht positiv beeinflussen, fixieren Leguminosen mit ihren Knöllchenbakterien auf symbiotische Weise Stickstoff aus der Luft. Über den Gelbsenf-Zwischenfruchtanbau nach der Hauptfruchternte läßt sich Stickstoff aus dem Boden oder aus frisch ausgebrachten Wirtschaftsdüngern (z.B.

Gülle) durch Einbau in die Zwischenfrucht an der Oberfläche halten und vor

Auswaschung schützen. Je nach Temperatur- und Niederschlagsbedingungen steht dieser Stickstoff den nachfolgenden Sommerungen (z.B. Zuckerrübe, Kartoffel, Mais) fast vollständig zur Verfügung.

2.3 Veränderungen im Boden

Die Umstellung auf nicht wendende Bodenbearbeitung bringt einige Veränderungen der Bodeneigenschaften mit sich. Vieles ist in erster Linie ungewohnt und nicht immer sofort verständlich. Wichtig ist die gezielte Beobachtung des Bodens und der Pflanzen, um aus dem Verhalten sowohl der Pflanzen als auch des Bodens unter den neuen Bedingungen Rückschlüsse auf die Wirkung und den Erfolg der Bearbeitungsmaßnahme zu ziehen.

Im Rahmen des Pilotprojektes wurde deutlich, dass eine präzise Verständigung über die Veränderungen im Boden nur dann möglich ist, wenn man vier Tiefenbereiche des Bodens getrennt betrachtet: die Bodenoberfläche, den bearbeiteten und unbearbeiteten Bereich der Ackerkrume und den Unterboden. Der Unterboden kann zusätzlich noch in den krumennahen (ca. 10-15cm unterhalb der Krume) und den tieferen Unterboden unterteilt werden.

Nach den Erkenntnissen im Pilotprojekt treten Veränderungen in der Bodenstruktur in den einzelnen Bereichen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und Deutlichkeit auf.

2.3.1 Bodenoberfläche

Die Bodenoberfläche kann direkt beobachtet und z.B. auf das Vorkommen von Verschlämmung oder Erosion abgesucht werden. Einer der Hauptgründe für die Umstellung auf die nicht wendende Bodenbearbeitung ist die Vermeidung von Verschlämmungen und Bodenerosion durch Wind (Abb. 4) oder Wasser (Abb. 1).

Durch die an der Oberfläche belassenen und nicht untergepflügten Ernterückstände werden die Bodenaggregate vor mechanischer Beanspruchung durch Regentropfen und Wind geschützt. Verschiedene Organismen im Boden (Regenwürmer, Insekten, Bakterien, Pilze u.a.) nutzen die organische Substanz als Nahrungsquelle und erzeugen stabile Aggregate durch Lebendverbauung (Abb. 5). Eine stabile und nicht verschlämmte Bodenoberfläche begünstigt eine rasche Versickerung des Wassers in die Ackerkrume. Aus der Kombination der drei Faktoren Oberflächenschutz, Aggregatstabilität und gesteigerte Infiltration ergibt sich die deutlich geringere Anfälligkeit für Bodenerosion durch Wind oder Wasser nach Umstellung auf nicht wendende Wirtschaftsweise. Diese Veränderung im Boden tritt bereits wenige Jahre nach der Umstellung der Bodenbearbeitung ein.

Abb. 4: Bodenerosion durch Wind auf einem gepflügten Feld am Südrand des Lössgebietes im Fläming

Abb. 5: Stabile Bodenaggregate nach der Vorfrucht Winterraps auf mehrjährig nicht wendend bearbeiteten Lössböden im Pilotbetrieb (Herbst 2001)

Vor allem am Anfang ist die nicht restlos saubere Oberfläche des Ackers gewöhnungsbedürftig und man sollte es vermeiden, 'optische' Ziele mit der

Bodenbearbeitung zu verfolgen. Eine nicht tief gewendete aber trotzdem mehrmals und intensiv bearbeitete Krume ist ähnlich ungeschützt und anfällig für Verschlämmung und Erosion wie ein gepflügter Acker.

2.3.2 Bodenstruktur der Ackerkrume

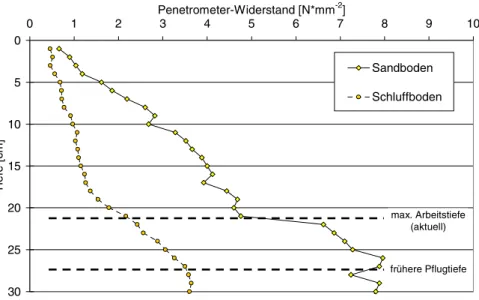

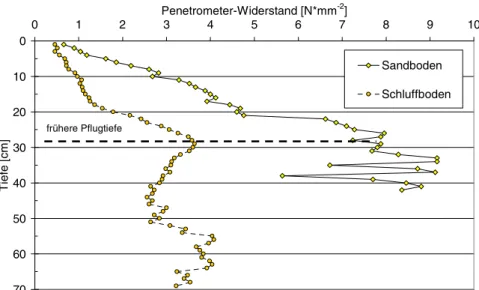

Der vormals gepflügte Bereich der Ackerkrume sollte nach der Umstellung auf die nicht wendende Bodenbearbeitung für Beobachtungen in zwei Bereiche unterteilt werden: den weiterhin bearbeiteten Bereich und den ehemals gepflügten, nach der Umstellung aber nicht mehr regelmäßig gelockerten Bereich der Ackerkrume.

Veränderungen in den beiden Bereich der ehemals gepflügten Ackerkrume können durch eine Spatenprobe oder die gemessenen Widerstände beim Eindrücken einer Handsonde oder eines Penetrometers verfolgt werden. Allerdings muss für Penetrometer-Messungen zum Untersuchungstermin eine ausreichende Bodenfeuchte vorhanden sein, um Festigkeitsunterschiede aufgrund von Feuchteunterschieden zu vermeiden. Am besten eignen sich die Monate März und April für diese Beobachtungen.

Abb. 6: Eine stabilisierte oberste Schicht in Kartoffeldämmen durch flach eingearbeitete Ernte- und Zwischenfrucht-Rückstände auf Lössböden

Im oberen Bereich der Krume lassen sich z.B. mit der Handsonde höhere Eindringwiderstände als beim Einsatz des Pfluges nachweisen. Das muss aber nicht automatisch negativ für das Pflanzenwachstum sein. Vor allem die verbesserte