WIDERSTREITENDE INTERESSEN – UNGENUTZTE CHANCEN

Jahresgutachten 2006/07

UNGENUTZTE CHANCEN

Jahresgutachten 2006/07

Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Statistisches Bundesamt

65180 Wiesbaden Tel.: 0611 / 75 23 90 Fax: 0611 / 75 25 38 E-Mail: srw@destatis.de

Internet: http://www.sachverstaendigenrat.org Erschienen im Dezember 2006

Preis: € 29, - mit CD-ROM [D]

Best.-Nr.: 7700000-07700-1 ISBN: 978-3-8246-0795-2

© Sachverständigenrat

Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Berlin

Vorwort

1. Gemäß § 6 Absatz 1 des Gesetzes über die Bildung eines Sachverständigenrates zur Begut- achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom 14. August 1963, zuletzt geändert durch Artikel 92 der Verordnung vom 25. November 20031), legt der Sachverständigenrat sein 43. Jah- resgutachten vor.2)

2. Im Jahr 2006 erreichte die zuvor weitgehend von der Auslandsnachfrage getragene konjunk- turelle Belebung erstmals in größerem Umfang die Binnenwirtschaft. Haupttriebkräfte für den überraschend starken Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 2,4 vH waren neben der weiterhin kräftigen Exportentwicklung die private Investitionsnachfrage und, wenn auch überzeichnet durch Sondereinflüsse, die Privaten Konsumausgaben. Besonders erfreulich ist, dass die konjunkturelle Belebung auf den Arbeitsmarkt übergriff. Obgleich von der Fiskalpolitik im kommenden Jahr mit der Anhebung der Regelsätze von Umsatzsteuer und Versicherungsteuer um jeweils drei Prozent- punkte und dem Abbau weiterer Steuervergünstigungen deutlich restriktive Impulse ausgehen, ist mit Blick auf die voraussichtliche Entwicklung im Jahr 2007 nicht mit einem Einbruch der Kon- junktur zu rechnen. Vielmehr sind die Voraussetzungen für eine fortgesetzte − wenn auch etwas gedämpfte − Dynamik gegeben, denn die deutsche Volkswirtschaft startet mit einer guten Auf- tragslage sowie bemerkenswertem Schwung in das neue Jahr. Das Bruttoinlandsprodukt steigt da- her im Jahr 2007 um 1,8 vH.

3. Der Sachverständigenrat hat seinem Jahresgutachten 2006/07 den Titel vorangestellt:

WIDERSTREITENDE INTERESSEN – UNGENUTZTE CHANCEN

Mit diesem Titel soll zum Ausdruck gebracht werden, dass trotz der guten konjunkturellen Ent- wicklung und vielversprechender erster Schritte wie der Anhebung des Renteneintrittsalters und der Verabschiedung der ersten Stufe der Föderalismusreform die Anstrengungen auf wichtigen Politikfeldern im Dickicht widerstreitender Interessen stecken blieben. In der Summe war die wirt- schaftspolitische Bilanz daher durchwachsen. Ungeachtet eines erheblichen Nachbesserungsbe- darfs ist kaum zu erwarten, dass die Politik das mühsam zustande gebrachte Gesundheitspaket noch einmal aufschnüren wird, und die Chance zu einem wirklich großen Wurf bei der gebotenen Neuordnung der Unternehmensbesteuerung dürfte ebenfalls vertan sein.

Hoffnungen auf weitreichende Maßnahmen müssen sich daher auf ein wirksames, möglichst über die engen Vorgaben des Koalitionsvertrags hinausgehendes Maßnahmenpaket zur Verbesserung der prekären Beschäftigungssituation von Geringqualifizierten und Langzeitarbeitslosen, eine überfällige Reform der Pflegeversicherung und die Fortführung der Föderalismusreform richten.

Für diese Baustellen liegen Blaupausen für Ziel führende Reformen vor. Wenn es der Politik ge-

1) Dieses Gesetz und ein Auszug des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirt- schaft vom 8. Juni 1967 sind als Anhang I und II angefügt. Wichtige Bestimmungen des Sachverständi- genratsgesetzes sind im jeweiligen Vorwort der Jahresgutachten 1964/65 bis 1967/68 erläutert.

2) Eine Liste der bisherigen Jahresgutachten, Sondergutachten und Expertisen findet sich im Anhang III.

IV Vorwort

lingt, die durch den Widerstreit der Interessen entstandene Selbstblockade aufzulösen, bieten die unverändert günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2007 eine gute Vorausset- zung dafür, im kommenden Jahr auf dem Feld der Wirtschaftspolitik wieder besser Tritt zu fassen und an die Erfolge vom Beginn der Legislaturperiode anzuknüpfen.

4. Der Sachverständigenrat hat im Jahr 2006 über dieses Jahresgutachten hinaus und trotz der damit verbundenen erheblichen Zusatzbelastung zwei von der Bundesregierung angeforderte Ex- pertisen vorgelegt: Im Frühjahr war dies die Expertise zur „Reform der Einkommens- und Unter- nehmensbesteuerung durch die Duale Einkommensteuer“, die in Gemeinschaft mit dem Max- Planck-Institut (MPI) für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, München, und dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, erstellt wurde. Sie wurde am 3. April 2006 an die Bundesminister der Finanzen und für Wirtschaft und Technologie übergeben.

Die zweite Expertise mit dem Titel „Arbeitslosengeld II reformieren: Ein zielgerichtetes Kombi- lohnmodell“, hat der Rat Anfang September dem Bundesminister für Wirtschaft und Technologie vorgelegt. Beide Untersuchungen sind auf der Homepage des Sachverständigenrates verfügbar; die Analyse „Reform der Einkommens- und Unternehmensbesteuerung durch die Duale Einkommen- steuer“ ist darüber hinaus in der Schriftenreihe des Bundesministeriums der Finanzen, Band 79, veröffentlicht worden.

5. Die Amtsperiode von Professor Dr. Wolfgang Wiegard, Regensburg, war am 28. Feb- ruar 2006 abgelaufen. Der Bundespräsident berief ihn für eine weitere Amtsperiode zum Mitglied des Sachverständigenrates.

6. Der Sachverständigenrat hatte Gelegenheit, mit der Bundeskanzlerin, dem Bundesminister der Finanzen, dem Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, dem Bundesminister für Ar- beit und Soziales sowie der Bundesministerin für Gesundheit aktuelle wirtschafts- und sozialpoli- tische Fragen zu erörtern.

7. Der Präsident, der Vizepräsident und weitere Mitglieder des Vorstandes der Deutschen Bun- desbank standen dem Sachverständigenrat auch in diesem Jahr für ein Gespräch über die wirt- schaftliche Lage und deren absehbare Entwicklung sowie über konzeptionelle und aktuelle Fragen der Geld- und Währungspolitik zur Verfügung.

8. Ausführliche Gespräche über aktuelle arbeitsmarktpolitische Themen führte der Sachver- ständigenrat mit einem Mitglied des Vorstandes und leitenden Mitarbeitern der Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg, sowie mit der Direktorin des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Nürnberg.

Die Bundesagentur für Arbeit und das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung haben dem Sachverständigenrat für verschiedene arbeitsmarktpolitische Fragestellungen umfassendes Infor- mations- und Datenmaterial zur Verfügung gestellt.

9. Wie in jedem Jahr hat der Sachverständigenrat die Präsidenten und leitende Mitarbeiter der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, des Bundesverbandes der Deutschen In- dustrie, des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks und des Deutschen Industrie- und Han- delskammertages sowie führende Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu aktuellen wirt- schafts- und beschäftigungspolitischen Fragestellungen angehört.

10. Mit den Konjunkturexperten der sechs großen wirtschaftswissenschaftlichen Forschungs- institute erörterte der Sachverständigenrat die Lage der deutschen Wirtschaft sowie nationale und weltwirtschaftliche Perspektiven.

11. Von Professor Dr. Christoph Spengel, Mannheim, wurden für den Sachverständigenrat Be- rechnungen zu den Kapitalkosten und effektiven Durchschnittssteuerbelastungen für unterschied- liche Investitionsprojekte und Finanzierungswege durchgeführt und die Ergebnisse in einer Exper- tise analysiert.

12. Professor Dr. Helmut Seitz, Dresden, hat zu den finanzpolitischen Implikationen des Urteils, das durch den Zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichtes vom 19. Oktober 2006, 2 BvF 3/03, zum Normkontrollantrag des Landes Berlin ergangen ist, für den Sachverständigenrat Stellung ge- nommen.

13. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat auch in diesem Jahr wieder die Ergeb- nisse der mit dem Sachverständigenrat erarbeiteten Herbstumfrage, die die Kammern bei über mehr als 25 000 Unternehmen durchgeführt haben, erörtert und dadurch die Urteilsbildung des Sachverständigenrates über die aktuelle wirtschaftliche Lage und die Perspektiven für das kom- mende Jahr sehr erleichtert. Der Sachverständigenrat weiß es sehr zu schätzen, dass die Kammern und ihre Mitglieder die nicht unerheblichen zeitlichen und finanziellen Belastungen auf sich neh- men, die mit dieser regelmäßigen Umfrage verbunden sind.

14. Umfangreiches Datenmaterial für die Analysen über wichtige Industrieländer und für die geld- und währungspolitischen Ausführungen stellten die Organisation für wirtschaftliche Zusam- menarbeit und Entwicklung, der Internationale Währungsfonds, die Europäische Zentralbank, die Deutsche Bundesbank und die Europäische Kommission zur Verfügung.

15. Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat für den Sachverständigenrat Sonderauswertun- gen und Berechnungen durchgeführt.

16. Dr. Markus M. Grabka, Berlin, führte Berechnungen zur personellen Einkommensverteilung und relativen Einkommensarmut durch.

17. Wertvolle Anregungen erhielt der Sachverständigenrat von Dr. Kirsten H. Heppke-Falk, Diplom-Volkswirt Jörn Tenhofen und Dr. Guntram B. Wolff für die Analyse fiskalischer Schocks.

VI Vorwort

18. Eza Höstmark hat beim Aufbau eines Simulationsmodells zur Abschätzung der Ausgaben- und Einnahmeentwicklung bei der Gesetzlichen Rentenversicherung mitgewirkt. Benjamin Elsner, Julia Gobsch, Antje Hansen und Philipp vom Berge haben den Sachverständigenrat im Rahmen eines Praktikums mit Ausarbeitungen zu unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Fragestellungen unterstützt.

19. Die Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt war auch in diesem Jahr wieder aus- gezeichnet. Wie in der Vergangenheit haben sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes in weit über das Normale hinausgehendem Maß für die Aufgaben des Rates eingesetzt.

Dies gilt besonders für die Verbindungsstelle zwischen dem Statistischen Bundesamt und dem Sachverständigenrat. Der Geschäftsführer, Leitender Regierungsdirektor Wolfgang Glöckler, und seine Stellvertreterin, Oberregierungsrätin Birgit Hein, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anita Demir, Caroline Essig, Klaus-Peter Klein, Uwe Krüger, Volker Schmitt, Hans-Jürgen Schwab und Beate Zanni haben den Rat mit enormem Engagement unterstützt. Allen Beteiligten zu danken, ist uns ein ganz besonderes Anliegen. Ausdrücklich möchte der Rat Herrn Heinz Bauer danken, der bei 38 Jahresgutachten an der grafischen Umsetzung von Aussagen des Rates mitge- wirkt hat und in diesem Jahr in den Ruhestand tritt.

20. Ohne die außerordentlich engagierte Arbeit seiner wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte der Sachverständigenrat dieses Gutachten nicht erstellen können. Dem Stab des Rates gehörten während der Arbeiten an diesem Gutachten an:

Dr. Oliver Bode, Dr. Katrin Forster, Dr. Martin Gasche, Dr. Rafael Gerke, Dr. Bodo Herzog, Alexander Herzog-Stein, PhD, Dr. Jörg Rahn und Dr. Hannes Schellhorn.

21. Ein besonderes Maß an Verantwortung für die wissenschaftliche Arbeit des Stabes hatte der Generalsekretär des Sachverständigenrates, Dr. Stephan Kohns, zu tragen. Seine hohen analyti- schen Fähigkeiten und sein ausgleichendes Talent haben sehr zum Gelingen dieses Gutachtens bei- getragen.

Fehler und Mängel, die das Gutachten enthält, gehen allein zu Lasten der Unterzeichner.

Wiesbaden, 1. November 2006

Peter Bofinger Wolfgang Franz

Bert Rürup Beatrice Weder di Mauro Wolfgang Wiegard

Inhalt

Seite ERSTES KAPITEL

Widerstreitende Interessen − Ungenutzte Chancen ... 1

I. Die wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2006 und 2007 ... 2

II. Stückwerk statt Konzept ... 9

1. Soziale Sicherung: Licht und Schatten ... 10

2. Finanzpolitik: Durchwachsene Bilanz ... 15

3. Arbeitsmarkt: Handlungsbedarf trotz Wende zum Besseren ... 24

III. Schlussbemerkung ... 29

ZWEITES KAPITEL Die wirtschaftliche Lage in der Welt und in Deutschland ... 31

I. Weltwirtschaft: Kräftige Expansion ungeachtet höherer Ölpreise und Zinsen ... 32

1. Im Jahresverlauf nachlassende Dynamik in den Vereinigten Staaten ... 37

2. Japan am Ende der Deflation? ... 40

3. Chinas Wirtschaft wächst weiter mit hohem Tempo ... 42

4. Schwellenländer im Aufwärtssog der Weltkonjunktur ... 43

5. Euro-Raum: Konjunkturelle Belebung auf breiter Front ... 45

6. Deutlicher Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in den übrigen Staaten der Europäischen Union ... 48

II. Deutschland: Konjunktureller Aufschwung unter Einfluss von Sondereffekten ... 50

1. Konjunktur deutlich über Potentialwachstum ... 51

2. Sondereffekte überzeichnen Anstieg der Konsumausgaben ... 56

3. Investitionen im Aufwind ... 64

Aufschwung der Ausrüstungsinvestitionen hält an ... 64

Bauinvestitionen: Talsohle durchschritten ... 70

4. Außenwirtschaft: Unverändert Stütze der konjunkturellen Entwicklung ... 71

5. Preisniveauentwicklung: Unter dem Einfluss steigender Ölpreise ... 73

Exkurs: Auswirkungen des Ölpreisanstiegs auf Inflation und Konjunktur ... 77

Einfluss des Ölpreisanstiegs auf die deutschen Verbraucherpreise ... 79

Aktualisierte Schätzungen zu Ölpreiswirkungen ... 82

III. Die voraussichtliche Entwicklung im Jahr 2007 ... 86

1. Leichte Abkühlung der Weltkonjunktur auf hohem Niveau ... 86

2. Deutschland: Robuster Zuwachs trotz Anhebung der Umsatzsteuer ... 91

Öffentliche Finanzen: Weitere Entspannung vor allem durch Steuerer- höhungen ... 103

Literatur ... 106

DRITTES KAPITEL Globale Ungleichgewichte: Abbau zeichnet sich ab ... 108

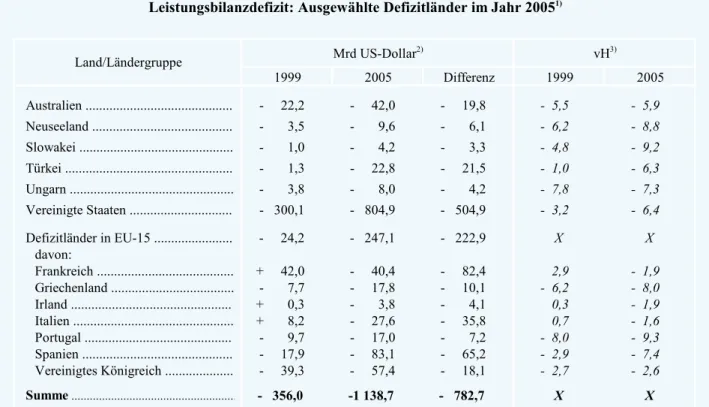

I. Historisch hohe globale Ungleichgewichte: Ein Anlass für erhöhte Wachsamkeit ... 110

II. Der Befund: Gravierende Strom- und Bestandsprobleme in der Weltwirtschaft ... 112

VIII Inhalt

1. Zunehmende und ungewöhnlich hohe Leistungsbilanzungleichgewichte ... 112

2. Stark zunehmende Währungsreserven insbesondere der Schwellenländer ... 118

III. Die Ursachen der globalen Leistungsbilanzungleichgewichte ... 120

1. Das Leistungsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten als globales Konjunktur- programm ... 122

Das US-Leistungsbilanzdefizit aus der Sicht der Finanzierungsrechnung ... 122

Das US-Leistungsbilanzdefizit aus der Sicht des Außenhandels ... 125

Ein alternativer Erklärungsansatz ... 128

2. Die Wechselkurspolitik in Asien als zusätzlicher Verstärker der globalen Dynamik ... 129

Außenhandelsorientierte Wechselkurspolitik ... 130

Stark gestiegener Leistungsbilanzüberschuss in China ... 133

3. Der Ölpreis als endogener Verstärker der globalen Ungleichgewichte ... 136

Der Zusammenhang zwischen Ölpreisen und Leistungsbilanzen ... 137

Recycling der Öleinnahmen ... 139

Realwirtschaftliches Recycling ... 139

Finanzwirtschaftliches Recycling ... 143

IV. Anpassungsprozesse und ihre Risiken ... 145

1. Die Grenzen der Verschuldung in den Vereinigten Staaten ... 145

Wie tragfähig ist die Verschuldungssituation der US-amerikanischen Volkswirtschaft? ... 146

Ist die Nettoauslandsposition der Vereinigten Staaten ein Problem? ... 146

Ist das Leistungsbilanzdefizit auf Dauer durchzuhalten? ... 149

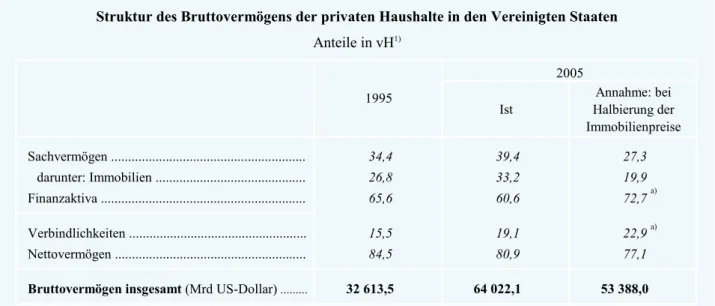

Verschuldung der privaten Haushalte stößt an Grenzen ... 150

2. Wie groß ist die Bereitschaft der asiatischen Staaten, den US-Dollar abwerten zu lassen? ... 154

V. Implikationen für Deutschland ... 156

Begrenzte Risiken bei den Basisszenarien ... 157

Risikoszenario: starke Abwertung des US-Dollar ... 158

Wie soll die Wirtschaftspolitik reagieren? ... 159

Literatur ... 161

VIERTES KAPITEL Geldpolitik: Kurs halten ... 164

I. Geldpolitische Rahmenbedingungen: Europäische Zentralbank schwenkt auf neutralen Kurs ein ... 166

1. Ölpreisbedingter Preisanstieg − gedämpft durch Euro-Aufwertung ... 167

2. Hohes M3-Wachstum und leicht gestiegene Inflationserwartungen ... 172

3. Expansive Wirkung der Geldpolitik lässt nach ... 174

4. Finanzmärkte: Im Zeichen der Zinswende ... 181

Deutliche Verbesserung der Ertragslage der deutschen Banken ... 183

II. Die geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank: Besteht Revisions- bedarf? ... 185

1. Geldpolitische Strategie und Transparenz ... 187

2. Merkmale der Strategie des Inflation Targeting und der Zwei-Säulen- Strategie der Europäischen Zentralbank ... 189

3. Sollte die Europäische Zentralbank zum Inflation Targeting übergehen? ... 191

Sollte die Europäische Zentralbank ihre Kommunikation stärker auf In- flationsprognosen ausrichten? ... 192

Sollte die Europäische Zentralbank die monetäre Analyse beibehalten? ... 194

4. Neujustierung statt Strategiewechsel ... 196

5. Fazit ... 198

Exkurs: Zur Gefahr von Immobilienpreisblasen ... 199

Aktuelle Entwicklungen auf dem europäischen Immobilienmarkt ... 200

Preisblase am europäischen Immobilienmarkt? ... 204

Makroökonomische Folgen des Platzens von Vermögenspreisblasen ... 205

Immobilienpreisblasen - eine Herausforderung für die Geldpolitik ... 206

Literatur ... 208

FÜNFTES KAPITEL Soziale Sicherung: Licht und Schatten ... 210

I. Gesetzliche Krankenversicherung: Unzulängliche Vorhaben ... 213

1. Die finanzielle Lage der Gesetzlichen Krankenversicherung: Noch mit Überschuss ... 213

2. Gesundheitsreform 2006: Ein misslungener Kompromiss ... 216

Der Gesundheitsfonds: eine Missgeburt ... 217

Ausgestaltung des Gesundheitsfonds ... 217

Wettbewerbsschädliche Wirkung des Gesundheitsfonds ... 219

Beseitigung der Konstruktionsmängel des Gesundheitsfonds ... 223

Bürgerpauschale als überzeugende Fortentwicklung des Gesundheits- fonds ... 226

Ergänzende Steuerfinanzierung im Rahmen der Gesundheitsreform 2006 ... 228

Beitragssatzerhöhungen ... 230

Reform des Risikostrukturausgleichs ... 230

Konvergenzklausel ... 230

Reform des Honorierungssystems für niedergelassene Ärzte ... 231

Maßnahmen im Arzneimittelbereich ... 232

Reformen der Organisationsstrukturen ... 233

Sonstige Maßnahmen im Bereich der Gesetzlichen Kranken- versicherung ... 233

Maßnahmen im Bereich der Privaten Krankenversicherung ... 234

Fazit ... 236

II. Gesetzliche Rentenversicherung: Reformerfordernisse weitgehend erfüllt ... 236

1. Die finanzielle Lage der Gesetzlichen Rentenversicherung: Vorübergehende Entlastung durch Sondereffekt ... 237

Einnahmen: Sondereffekt durch Vorziehen des Zahlungstermins ... 237

Ausgaben: Nullrunden und Mehrausgaben durch Schutzklausel ... 238

2. Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 67 Jahre ... 241

3. Notwendige Nachjustierung: Beitragspflichtige Einkommen als relevante Größe in der Rentenanpassungsformel ... 253

4. Reform der Hinterbliebenenversorgung ... 254

Derzeitige Regelungen im Bereich der Hinterbliebenenversorgung ... 255

Hinterbliebenenrente als Fürsorgeleistung ... 258

Hinterbliebenenrente als Versicherungsleistung ... 258

X Inhalt

Rentensplitting ... 258

Evolution des derzeitigen Systems ... 260

5. Fortentwicklung der Gesetzlichen Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung? ... 260

Versichertenkreis der Gesetzlichen Rentenversicherung ... 261

Wandel in der Erwerbstätigenstruktur und Auswirkungen auf die Finanzen der Rentenversicherung ... 262

Finanzielle Konsequenzen einer Ausweitung des Versicherten- kreises ... 262

Gründe für die Einführung einer Versicherungspflicht und die Aus- weitung des Versichertenkreises ... 263

Versicherungspflicht oder Einbeziehung in die Gesetzliche Renten- versicherung? ... 268

III. Soziale Pflegeversicherung: Warten auf die Reform ... 275

IV. Arbeitslosenversicherung: Erfreuliche Überschüsse ... 275

Literatur ... 277

SECHSTES KAPITEL Finanzpolitik: Durchwachsene Bilanz ... 280

I. Öffentliche Haushalte: Trotz verbesserter Haushaltslage keine Entwarnung ... 282

Defizitverfahren gegen Deutschland erst verschärft, dann vorläufig ausgesetzt ... 282

Deutlicher Rückgang des gesamtstaatlichen Defizits im Jahr 2006 ... 287

Exkurs: Kassenmäßiges Steueraufkommen im Jahr 2006 mit kräftigen Zuwachs ... 288

Hohes strukturelles Defizit signalisiert anhaltenden Handlungsbedarf ... 293

Noch immer gravierende Haushaltsschwierigkeiten des Bundes ... 296

II. Öffentliche Verschuldung: Defizitbegrenzungen des Stabilitätspakts und des Grundgesetzes dauerhaft einhalten ... 299

1. Entspannung beim Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt ... 299

2. Artikel 115 Grundgesetz schärfen und ergänzen ... 300

Strukturelle Budgetdefizite: Zur Rechtfertigung einer langfristigen, objektbezogenen Verschuldungsgrenze ... 308

Konjunkturelle Budgetdefizite: Verschuldungsverbot für nicht-investive öffentliche Ausgaben über den Konjunkturzyklus ... 311

III. Unternehmenssteuerreform 2008: Zielsetzungen des Koalitionsvertrags umsetzen ... 316

1. Grundzüge der Dualen Einkommensteuer ... 317

2. Grundzüge der Allgemeinen Unternehmensteuer ... 321

3. Entscheidungswirkungen der Dualen Einkommensteuer und der Allgemeinen Unternehmensteuer ... 323

4. Eckpunkte der Bundesregierung zur Unternehmenssteuerreform 2008 ... 326

5. Aufkommenswirkungen ... 336

6. Fazit ... 338

IV. Föderalismusreform: Ein Anfang ist gemacht ... 339

V. Eine andere Meinung ... 344

Handlungsspielraum der Finanzpolitik würde stark eingeschränkt

werden ... 344

Angemessene Zukunftsinvestitionen erfordern eine höhere Staatsquote ... 345

Literatur ... 349

SIEBTES KAPITEL Arbeitsmarkt: Handlungsbedarf trotz Wende zum Besseren ... 352

I. Die Lage im Jahr 2006: Der Aufschwung erreicht den Arbeitsmarkt ... 354

1. Deutliche Belebung der Beschäftigung ... 354

2. Berufsausbildungsstellenmarkt: Weiterhin angespannte Lage überdeckt Anzeichen einer Besserung ... 359

3. Arbeitslosigkeit und Erwerbslosigkeit im zweiten Jahr nach Hartz IV ... 362

Aktuelle Entwicklung der Arbeitslosigkeit: Erfreulich kräftiger Rück- gang ... 362

4. Tarifpolitik: Kurs halten ... 365

II. Arbeitsmarktpolitik im Umbruch ... 371

1. Bundesagentur für Arbeit und aktive Arbeitsmarktpolitik ... 371

Exkurs: Evaluation des Ersten bis Dritten Gesetzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt ... 372

Modul 1a: Neuausrichtung der Arbeitsvermittlung ... 373

Modul 1b: Berufliche Weiterbildung ... 374

Modul 1c: Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ... 375

Modul 1e: Existenzgründungen ... 376

Modul 1f: Verbesserung der beschäftigungspolitischen Rahmenbedin- gungen und Makrowirkungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik ... 377

2. Reformbaustelle SGB II ... 381

III. Ein wirksames Kombilohnmodell ... 385

1. Leitgedanken des Reformvorschlags ... 387

2. Die Module im Einzelnen ... 388

Modul 1: Vorrang für reguläre Arbeitsplätze − Geringfügigkeitsschwelle beim Arbeitslosengeld II einziehen ... 388

Modul 2: Arbeit attraktiver machen − Hinzuverdienstmöglichkeiten verbessern und Regelsatz absenken ... 390

Absenkung des Regelsatzes ... 390

Verbesserung der Hinzuverdienstmöglichkeiten ... 391

Arbeitsgelegenheiten ... 392

Zwischenfazit ... 398

Modul 3: Abgabenbelastung gezielt reduzieren − Reform von Minijobs und Midijobs ... 398

3. Beschäftigungseffekte und Budgetwirkungen ... 399

IV. Mindestlöhne − ein Irrweg ... 401

1. Forderungen nach einer Einführung von Mindestlöhnen ... 401

2. Bewertung ... 402

V. Kündigungsschutz zielführend flexibilisieren ... 412

VI. Eine andere Meinung ... 418

XII Inhalt

Absenkung der Einkommen im Niedriglohnbereich durch ein

„Kombilohnmodell“ ... 418

Eine Alternative: Regulär Beschäftigte anstelle von mehr „Hilfebedürftigen“... 421

Mindestlöhne: Im Ausland die Regel, in Deutschland gefürchtet ... 422

Gezielte Abgabensenkung im Niedriglohnbereich ... 424

Literatur ... 425

ANALYSE Entwicklung der personellen Einkommensverteilung in Deutschland ... 429

Datenbasis ... 430

Einkommensbegriffe und Verteilungsmaße ... 430

Ergebnisse der Analyse ... 432

Einkommensentwicklung und Einkommensverteilung in Deutschland ... 432

Einkommensverteilung und gesamtwirtschaftliche Situation ... 437

Entwicklung der relativen Einkommensarmut ... 437

Einkommenszusammensetzung in Deutschland ... 438

Einkommensverteilung im internationalen Vergleich ... 444

Literatur ... 447

ANHÄNGE I. Gesetz über die Bildung eines Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ... 449

II. Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft ... 451

III. Verzeichnis der Gutachten und Expertisen des Sachverständigenrates ... 452

IV. Methodische Erläuterungen ... 455

A. Zur Berechnung der Arbeitseinkommensquote ... 455

B. Berechnung des lohnpolitischen Verteilungsspielraums ... 459

C. Abgrenzung der verdeckten Arbeitslosigkeit ... 464

D. Berechnung des strukturellen Defizits im disaggregierten Verfahren ... 467

E. Zur Konstruktion eines Index staatlich administrierter Verbraucherpreise ... 472

V. Statistischer Anhang ... 477

Erläuterung von Begriffen aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für Deutschland ... 478

Verzeichnis der Tabellen im Statistischen Anhang ... 484

A. Internationale Tabellen ... 487

B. Tabellen für Deutschland ... 505

I. Makroökonomische Grunddaten ... 505

II. Ausgewählte Daten zum System der Sozialen Sicherung ... 570

Sachregister ... 585

Seite Seite 1 Voraussichtliche Wirtschafts-

entwicklung ... 2 2 Entwicklung der Weltproduktion

und des Welthandels ... 32 3 Langfristige und kurzfristige

Realzinsen für die Vereinigten Staaten und Japan sowie für den

Euro-Raum ... 33 4 Rohölpreis der Marke Brent in

US-Dollar und in Euro ... 35 5 Bedeutung ausgewählter Wirt-

schaftsräume für die Weltpro- duktion im Jahr 2005 bei alter-

nativen Umrechnungskursen ... 36 6 Entwicklung des Bruttoinlands-

produkts ... 50 7 Wachstumsraten des Produk-

tionspotentials nach ausgewähl-

ten Schätzverfahren ... 53 8 Relative Output-Lücken nach

ausgewählten Schätzverfahren ... 54 9 Aufschwungs- und Stagnations-

phasen in den Jahren 1992

bis 2006 ... 55 10 Entwicklung der Privaten Kon-

sumausgaben ... 57 11 Entwicklung der Privaten Kon-

sumausgaben im zeitlichen Um- feld früherer Umsatzsteuerer-

höhungen ... 59 12 Reaktion des Bruttoinlandspro-

dukts auf fiskalische Ausgaben-

und Einnahmeschocks ... 62 13 Fiskalimpuls auf der Einnahme-

und Ausgabenseite ... 63 14 Entwicklung der Ausrüstungs-

investitionen ... 64 15 Konjunkturelle Entwicklung und

ifo Geschäftsklima in Deutsch-

land ... 66 16 Entwicklung der Bauinvesti-

tionen in Deutschland ... 70 17 Exporte, Importe und Außen-

beitrag ... 72

18 Außenhandel von Deutschland nach Ländergruppen und ausge-

wählten Ländern ... 74 19 Entwicklung der Verbraucher-

preise in Deutschland ... 75 20 Entwicklung der Außenhandels-

preise, Rohstoffpreise und Er-

zeugerpreise ... 76 21 Rohölpreis, wirtschaftliche Akti-

vität und Inflationsrate in

Deutschland ... 78 22 Entwicklung der Primärenergie-

preise auf Euro-Basis ... 80 23 Erwartungen und Entwicklung

der Immobilienpreise in den

Vereinigten Staaten ... 86 24 Konjunkturklima ... 88 25 Einschätzungen der Unterneh-

men für die nächsten 12 Monate:

Ergebnisse der DIHK-Konjunk-

turumfrage ... 94 26 Entwicklung der weltweiten

Währungsreserven ... 119 27 Leistungsbilanzsaldo der Ver-

einigten Staaten ... 122 28 Budgetsaldo und struktureller

Budgetsaldo sowie Output- Lücke für die Vereinigten

Staaten ... 123 29 Ersparnisse und Veränderung

des Nettogeldvermögens der pri- vaten Haushalte in den Vereinig-

ten Staaten ... 124 30 Realzinsen in den Vereinigten

Staaten ... 125 31 Entwicklung des Außenhandels

der Vereinigten Staaten ... 126 32 Entwicklung des realen Außen-

werts des US-Dollar gegenüber

verschiedenen Währungen ... 127 33 Arbeitsproduktivität in ausge-

wählten Ländern ... 129 34 Struktur der Kapitalverkehrs-

bilanz der Vereinigten Staaten ... 130

XIV Verzeichnis der Schaubilder im Text

Verzeichnis der Schaubilder im Text

Seite Seite 35 Entwicklung der Wechselkurse

asiatischer Länder gegenüber

dem US-Dollar ... 131 36 Entwicklung des chinesischen

Leistungsbilanzsaldos ... 133 37 Netto-Kapitalzuflüsse nach

China in den Jahren 1990

bis 2004 ... 135 38 Sparquote und Pro-Kopf-Ein-

kommen der privaten Haushalte

in China ... 136 39 Weltmarktpreis für Rohöl und

Leistungsbilanzsaldo wichtiger Erdölexportländer und Industrie-

länder ... 138 40 Reaktion der Importnachfrage

von Erdölexportländern auf einen Anstieg (Schock) der Erd- ölexporteinnahmen um 10 vH:

VAR-Modelle auf Grundlage

des Zeitraums 1971 bis 2005 ... 142 41 Netto-Kapitalflüsse der Erdöl-

exportländer ... 143 42 Entwicklung der Währungsreser-

ven von Erdölexportländern ... 144 43 Nettoauslandsvermögensposition

der Vereinigten Staaten ... 147 44 Nettoertrag aus Auslandsforde-

rungen und Auslandsverbind- lichkeiten der Vereinigten

Staaten ... 148 45 Vermögen und Verschuldung

des privaten Sektors in aus-

gewählten Ländern ... 152 46 Entwicklung der Immobilien-

preise in den Vereinigten

Staaten ... 153 47 Entwicklung der Verbraucher-

preise und der Kerninflation so- wie der Erzeugerpreise im Euro-

Raum ... 167 48 Wirkungen eines transitorischen

und permanenten Preisschocks

auf die Inflationsrate ... 169

49 Entwicklung der Verbraucher- preise in Ländern des Euro-

Raums ... 171 50 Monetäre Entwicklung im Euro-

Raum ... 173 51 Inflation und Bruttoinlandspro-

dukt für den Euro-Raum: Er- wartungen und tatsächliche Ent-

wicklung ... 175 52 Taylor-Zinsen für den Euro-

Raum ... 177 53 Indikator der monetären Bedin-

gungen (MCI) und seiner Be- stimmungsgründe für den Euro-

Raum ... 179 54 Entwicklung der Inflation welt-

weit und in den Industrieländern ... 180 55 Euro-Raum: Zinssätze und Zins-

differenzen zu den Vereinigten

Staaten ... 182 56 Eigenkapitalrentabilität einzel-

ner deutscher Bankengruppen ... 184 57 Entwicklung der Geldmenge und

der Verbraucherpreise im Euro-

Raum ... 186 58 Geldpolitische Strategie und

Glaubwürdigkeit ... 188 59 Langfristige Inflationserwar-

tungen für den Euro-Raum ... 191 60 Bandbreite und Prognosefehler

der Echtzeit-HVPI-Inflations- prognose für sechs Quartale nach Berechnungen der Euro-

päischen Zentralbank ... 198 61 Struktur des gesamtwirtschaft-

lichen Nettoanlagevermögens und des Bruttovermögens der

privaten Haushalte im Jahr 2004 ... 202 62 Ausgaben und Einnahmen der

Gesetzlichen Krankenver-

sicherung ... 215 63 Entwicklung der Renten und des

Bruttorentenniveaus gemäß den Annahmen im Rentenversiche-

rungsbericht 2005 ... 240

Seite Seite 64 Wirkungen der Schutzklausel

und des Nachholfaktors auf das

Bruttorentenniveau ... 241 65 Nominale implizite Renditen in

der Gesetzlichen Rentenver- sicherung vor und nach Anhe- bung des gesetzlichen Renten-

eintrittsalters ... 246 66 Kumulierte Zunahme der ferne-

ren Lebenserwartung für 65-Jäh- rige bezogen auf das Jahr 2012 für die jeweiligen Geburtsjahr-

gänge ... 247 67 Durchschnittliche Renten-

bezugsdauer bei Renteneintritt zum gesetzlichen Rentenein- trittsalter nach Anhebung der

Regelaltersgrenze ... 248 68 Renditevorteile beim Renten-

bezug mit 45 Beitragsjahren und

Renteneintritt mit 65 Jahren ... 250 69 Erforderliche Beitragsjahre zur

Erreichung einer Bruttorente von 650 Euro in Abhängigkeit vom

Bruttoarbeitsentgelt ... 255 70 Entwicklung der Selbständigen-

quoten ... 266 71 Verteilung der Nettoeinkommen

in Deutschland ... 267 72 Beitragssatzeffekte bei einer

Ausweitung des Versicherten- kreises in der Gesetzlichen Ren- tenversicherung nach unter- schiedlichen Bemessungsgrund-

lagen ... 271 73 Impliziter Steuersatz und Steuer-

anteil der Beitragszahlungen in der Gesetzlichen Rentenver-

sicherung ... 273 74 Änderung des impliziten Steuer-

satzes bei Ausweitung des Ver- sichertenkreises in der Gesetz-

lichen Rentenversicherung ... 274

75 Struktureller Finanzierungssaldo

des Staates ... 295 76 Strukturelle Primärausgaben und

Primäreinnahmen des Staates ... 296 77 Relative Output-Lücken für sta-

tistische Filterverfahren und pro- duktionstheoretisch fundierte Methoden − Stand: Jahreswirt- schaftsbericht 2006 der Bundes-

regierung, 1. Quartal 2006 ... 306 78 Artikel 115 Grundgesetz: In-

vestitionsausgaben und Netto-

kreditaufnahme des Bundes ... 312 79 Stilisierter Verlauf der konjunk-

turbedingten Defizitquote über

den Konjunkturzyklus ... 315 80 Staatsquoten in ausgewählten

OECD-Ländern im Jahr 2006 ... 346 81 Beschäftigung in Deutschland:

Personen und Arbeitsstunden ... 355 82 Entwicklung der registrierten

Arbeitslosigkeit ... 363 83 Transferentzugsrate bei Absen-

kung des Regelsatzes und Ein- führung einer Geringfügigkeits-

schwelle ... 393 84 Zusammenhang zwischen Ar-

beitslosenquoten und ausge- wählten institutionellen Rege-

lungen ... 424 85 Armutsquoten in Deutschland ... 439 86 Zusammensetzung des Nettoein-

kommens nach Einkommens-

dezilen in Deutschland ... 444 87 Zusammensetzung des Netto-

einkommens nach Einkommens- dezilen in West- und Ost-

deutschland im Jahre 2004 ... 445 88 Nettoeinkommensverteilung der

privaten Haushalte in 26 OECD-

Ländern ... 446

XVI Verzeichnis der Tabellen im Text

Verzeichnis der Tabellen im Text

Seite Seite 1 Wirtschaftliche Eckdaten für

Deutschland ... 3 2 Wirtschaftsdaten für die Ver-

einigten Staaten ... 38 3 Wirtschaftsdaten für Japan ... 40 4 Wirtschaftsdaten für China ... 42 5 Wirtschaftsdaten für den Euro-

Raum ... 45 6 Wirtschaftsdaten für die Länder

der Europäischen Union ... 48 7 Prognosegüte der ifo Konjunk-

turindikatoren ... 68 8 Bedeutung der Energiepreise im

Verbraucherpreisindex ... 79 9 Entwicklung der Primärenergie-

preise und der Energiepreiskom- ponenten im Verbraucherpreis-

index ... 81 10 Die voraussichtliche Entwick-

lung in ausgewählten Ländern

und Ländergruppen ... 89 11 Die wichtigsten Daten der

Volkswirtschaftlichen Gesamt-

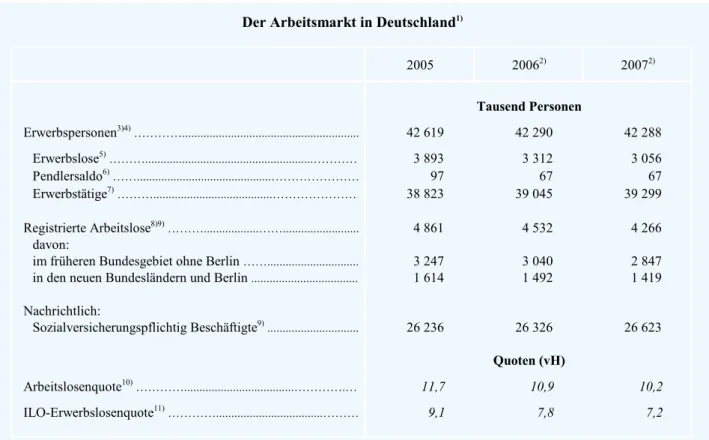

rechnungen für Deutschland ... 99 12 Der Arbeitsmarkt in

Deutschland ... 102 13 Einnahmen und Ausgaben des

Staates ... 104 14 Leistungsbilanzdefizit: Ausge-

wählte Defizitländer im

Jahr 2005 ... 112 15 Leistungsbilanzüberschuss: Aus-

gewählte Überschussländer und

Ländergruppen im Jahr 2005 ... 113 16 Aufgliederung des Leistungsbi-

lanzsaldos nach Budgetsaldo und Saldo der privaten Geldver- mögensbildung im Jahr 2005 für

ausgewählte Länder ... 118 17 Kumulierte Salden der Leis-

tungsbilanz und der Kapitalver- kehrsbilanz sowie Zunahme von Währungsreserven im Zeit-

raum 2000 bis 2005 ... 120

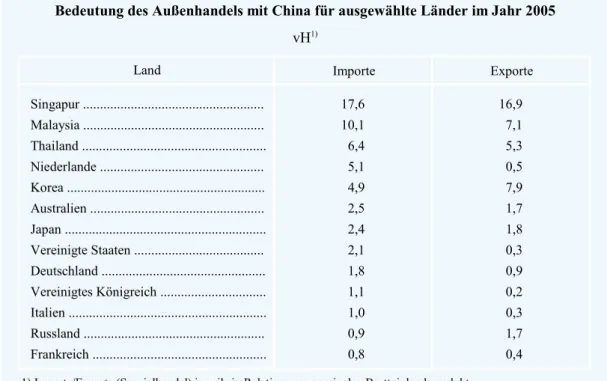

18 Bedeutung des Außenhandels mit China für ausgewählte Län-

der im Jahr 2005 ... 134 19 Grenzimportbereitschaft aus Öl-

exporteinnahmen für wichtige

OPEC-Länder ... 140 20 Struktur des Bruttovermögens

der privaten Haushalte in den

Vereinigten Staaten ... 151 21 Basisszenarien einer Wechsel-

kursanpassung zum Abbau in-

ternationaler Ungleichgewichte ... 158 22 Risikoszenarien bei einer ab-

rupten Anpassung der Leis-

tungsbilanzungleichgewichte ... 159 23 Entwicklung der Preise für

Wohneigentum im Euro-Raum ... 200 24 Abhängigkeit des Zusatzbeitrags

von der Familienstruktur:

Beispielrechnung ... 223 25 Bundesbeteiligung zur pauscha-

len Abgeltung der Aufwendun- gen für versicherungsfremde

Leistungen ... 229 26 Altersgrenzen in der Gesetzli-

chen Rentenversicherung ... 251 27 Beschäftigungsquoten und Ar-

beitslosenquoten in ausgewähl-

ten Ländern im Jahr 2005 ... 252 28 Hinterbliebenenversorgung im

Bereich der Gesetzlichen Ren-

tenversicherung ... 257 29 Finanzpolitische Maßnahmen

der neuen Bundesregierung ... 285 30 Einnahmen und Ausgaben des

Staates in der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamt-

rechnungen ... 287 31 Kassenmäßiges Aufkommen

wichtiger Steuerarten ... 289 32 Ausgaben für die Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende ... 292 33 Finanzpolitische Kennziffern ... 293

Verzeichnis der Tabellen im Text

Seite Seite 34 Investitionsausgaben und Netto-

kreditaufnahme des Bundes ... 301 35 Kapitalkosten und effektive

Durchschnittssteuerbelastung:

Ebene der Kapitalgeber ... 325 36 Steuerbelastungswirkungen

durch § 8a KStG ... 331 37 Steuerliches Ranking für In-

vestitionen ausländischer Mut- terkapitalgesellschaften in unter-

schiedlichen Ländern ... 333 38 Kapitalkosten für Investitionen

von Kapitalgesellschaften ... 335 39 Indikatoren der Staatstätigkeit in

ausgewählten Ländergruppen

und Ländern ... 347 40 Effektive Gesamtsteuerbelastun-

gen eines mittelständisch struk- turierten Modellunternehmens im internationalen Vergleich:

Ausgangsfall, Zeitraum zehn

Jahre ... 349 41 Geförderte Erwerbstätigkeit

durch Arbeitsmarktpolitik ... 357 42 Der Arbeitsmarkt in Deutsch-

land ... 358 43 Berufsausbildungsstellenmarkt

in Deutschland ... 360 44 Offene und verdeckte Arbeits-

losigkeit in Deutschland ... 366 45 Verdienste, Produktivität und

Arbeitskosten ... 367

46 Arbeitslosengeld II-Bedarfsge- meinschaften mit anrechenbarem Einkommen aus Erwerbstätig-

keit ... 384 47 Arbeitslosigkeit unter Gering-

qualifizierten und die Bedeutung der Langzeitarbeitslosigkeit im internationalen Vergleich für das

Jahr 2004 ... 386 48 Arbeitsangebotseffekte für das

Kombilohnmodell des Sachver-

ständigenrates ... 400 49 Arbeitslosenquoten der Gering-

qualifizierten und Lohnbildungs-

regime in OECD-Ländern ... 423 50 Zusammenfassung neuerer Un-

tersuchungen zum Beschäfti-

gungseffekt von Mindestlöhnen ... 424 51 Einkommensverteilung auf Basis

des SOEP ... 433 52 Dezilanteile sowie Dezil- und

Quartilverhältnisse für die äqui- valenzgewichteten Haushalts- nettoeinkommen auf Basis des

SOEP ... 436 53 Zusammensetzung des Haus-

haltsnettoeinkommens in

Deutschland ... 440 54 Zusammensetzung des Haus-

haltsnettoeinkommens nach Einkommensdezilen in

Deutschland ... 443

XVIII Verzeichnis der Kästen im Text

Verzeichnis der Kästen im Text

Seite Seite 1 Gewichtungsverfahren zur Er-

mittlung der Weltproduktion ... 36 2 Vorzieheffekte bei den Privaten

Konsumausgaben ... 58 3 Fiskalimpuls im Jahr 2006: Trotz

„Impulsprogramm“ leicht restrik-

tiv ... 61 4 Die konjunkturelle Entwicklung

in Deutschland und das ifo Ge-

schäftsklima ... 65 5 „Prognosen sind schwierig, be-

sonders wenn sie die Zukunft be-

treffen“ ... 92 6 Annahmen für die Prognose ... 96 7 Saldenmechanische Zusammen-

hänge und Tragfähigkeit der

Leistungsbilanz ... 114 8 Die Auswirkungen der Ölexport-

einnahmen auf die Importnach-

frage der Ölexportländer ... 141 9 Gibt es „Dunkle Materie“ in der

Nettoauslandsposition der Ver-

einigten Staaten? ... 148 10 Ungewöhnlich hohe Devisen-

bestände in den asiatischen

Ländern ... 155 11 HVPI oder Kerninflationsraten:

Woran soll die Inflation gemes-

sen werden? ... 168

12 Mögliche Auswirkungen der Globalisierung auf die Inflation

und die Geldpolitik ... 179 13 Zur aktuellen Diskussion um die

Veröffentlichung des Zinspfads ... 192 14 Monetäre Inflationsprognosen

− erste Erfahrungen ... 197 15 Die Sonderentwicklung am deut-

schen Wohnimmobilienmarkt ... 201 16 Determinanten des Einspareffekts

einer Anhebung des gesetzlichen

Renteneintrittsalters ... 242 17 Ausweitung des Versicherten-

kreises in der Gesetzlichen Ren- tenversicherung: Beitragssatz- effekte und Änderung der im-

pliziten Steuer ... 270 18 Finanzpolitik zwischen Konsoli-

dierung und Impuls ... 283 19 Das Schweizer Modell einer

Schuldenbremse ... 312 20 Steuerbelastungswirkungen des

§ 8a KStG ... 329 21 Arbeitsmarktpolitik, Erwerbs-

tätigkeit und sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung ... 356 22 Mindestlöhne und Beschäfti-

gung ... 408

Seite Seite A. Internationale Tabellen

1* Bevölkerung in der Europäi- schen Union und in ausgewähl-

ten Ländern ... 487 2* Erwerbstätige in der Europäi-

schen Union und in ausgewähl-

ten Ländern ... 488 3* Beschäftigte Arbeitnehmer in

der Europäischen Union und in

ausgewählten Ländern ... 489 4* Standardisierte Arbeitslosen-

quoten in der Europäischen Union und in ausgewählten

Ländern ... 490 5* Reales Bruttoinlandsprodukt in

der Europäischen Union und in

ausgewählten Ländern (vH) ... 491 6* Reale Private Konsumausgaben

in der Europäischen Union und

in ausgewählten Ländern (vH) ... 492 7* Reale Konsumausgaben des

Staates in der Europäischen Union und in ausgewählten

Ländern (vH) ... 493 8* Reale Bruttoanlageinvestitionen

in der Europäischen Union und

in ausgewählten Ländern (vH) ... 494 9* Reale Exporte/Importe von

Waren und Dienstleistungen in der Europäischen Union und in

ausgewählten Ländern (vH) ... 495 10* Nationale Verbraucherpreisin-

dizes im Euro-Raum und in

ausgewählten Ländern ... 497 11* Harmonisierter Verbraucher-

preisindex in den Ländern der

Europäischen Union ... 498 12* Euro-Kurse und DM-Wechsel-

kurse für ausgewählte Währun-

gen ... 499 13* Salden der Handelsbilanz und

der Leistungsbilanz in ausge-

wählten Ländern ... 500

14* Kurzfristige Zinssätze in der Europäischen Union und in

ausgewählten Ländern ... 501 15* Langfristige Zinssätze in der

Europäischen Union und in

ausgewählten Ländern ... 502 16* Geldmengenaggregate in der

Europäischen Währungsunion ... 503 17* Indikatoren für die Welt und für

ausgewählte Ländergruppen ... 504

B. Tabellen für Deutschland

I. Makroökonomische Grunddaten 18* Bevölkerungsstand und Bevöl-

kerungsvorausberechnung für

Deutschland ... 505 19* Ausländer (Wohnbevölkerung

und Erwerbstätige) in Deutsch- land nach der Staatsangehörig-

keit ... 506 20* Erwerbstätigkeit und Arbeits-

losigkeit ... 508 21* Struktur der Arbeitslosigkeit ... 508 22* Bruttowertschöpfung, Brutto-

inlandsprodukt, Nationalein-

kommen, Volkseinkommen ... 509 23* Bruttowertschöpfung nach Wirt-

schaftsbereichen ... 510 24* Erwerbstätige nach Wirtschafts-

bereichen ... 512 25* Arbeitnehmer nach Wirtschafts-

bereichen ... 513 26* Arbeitnehmerentgelte nach

Wirtschaftsbereichen ... 514 27* Bruttolöhne und -gehälter nach

Wirtschaftsbereichen ... 515 28* Geleistete Arbeitsstunden der

Erwerbstätigen nach Wirt-

schaftsbereichen ... 516 29* Arbeitnehmerentgelte (Lohn-

kosten), Arbeitsproduktivität und Lohnstückkosten für die

Gesamtwirtschaft ... 517

XX Verzeichnis der Tabellen im Statistischen Anhang

Verzeichnis der Tabellen im Statistischen Anhang

Seite Seite 30* Arbeitnehmerentgelte (Lohn-

kosten) nach Wirtschafts-

bereichen ... 518 31* Arbeitsproduktivität nach Wirt-

schaftsbereichen ... 519 32* Lohnstückkosten nach Wirt-

schaftsbereichen ... 520 33* Verwendung des Volksein-

kommens ... 521 34* Verwendung des Bruttoinlands-

produkts ... 522 35* Konsumausgaben der privaten

Haushalte nach Verwendungs-

zwecken ... 524 36* Bruttoinvestitionen ... 526 37* Deflatoren aus den Volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnungen ... 528 38* Unternehmens- und Vermö-

genseinkommen der Gesamt-

wirtschaft ... 529 39* Primäreinkommen, Verfügbares

Einkommen und Sparen der pri-

vaten Haushalte ... 530 40* Einnahmen und Ausgaben des

Staates, der Gebietskörper- schaften und der Sozialver-

sicherung ... 532 41* Einnahmen und Ausgaben des

Bundes, der Länder und der

Gemeinden ... 536 42* Vermögensbildung und ihre

Finanzierung ... 538 43* Kassenmäßige Steuerein-

nahmen ... 539 44* Ausgaben und Einnahmen der

staatlichen und kommunalen

Haushalte nach Ländern ... 540 45* Verschuldung der öffentlichen

Haushalte ... 542 46* Zahlungsbilanz ... 543 47* Kapitalverkehr mit dem Aus-

land ... 544 48* Ausgewählte Zinsen und Ren-

diten ... 545

49* Zinssätze für Neugeschäfte der

Banken (MFls) ... 546 50* Auftragseingang im Ver-

arbeitenden Gewerbe ... 547 51* Umsatz im Bergbau und im

Verarbeitenden Gewerbe ... 550 52* Index der Nettoproduktion im

Produzierenden Gewerbe ... 551 53* Beschäftigte und geleistete

Arbeitsstunden im Bergbau und

im Verarbeitenden Gewerbe ... 552 54* Kapazitätsauslastung im Ver-

arbeitenden Gewerbe ... 553 55* Baugenehmigungen ... 554 56* Auftragseingang im Bauhaupt-

gewerbe nach Bauarten ... 555 57* Auftragsbestand im Bauhaupt-

gewerbe ... 557 58* Umsatz, Beschäftigte, geleistete

Arbeitsstunden und Produktion

im Bauhauptgewerbe ... 558 59* Außenhandel (Spezialhandel) ... 559 60* Außenhandel nach ausgewähl-

ten Gütergruppen der Produk-

tionsstatistik ... 560 61* Außenhandel nach Waren-

gruppen ... 561 62* Außenhandel nach Länder-

gruppen ... 562 63* Außenhandel nach ausgewähl-

ten Ländern ... 563 64* Einzelhandelsumsatz ... 564 65* Index der Erzeugerpreise ge-

werblicher Produkte ... 565 66* Index der Außenhandelspreise ... 566 67* Preisindizes für Neubau und In-

standhaltung, Baulandpreise ... 567 68* Verbraucherpreise für Deutsch-

land ... 568 69* Löhne und Gehälter ... 569 II. Ausgewählte Daten zum System der

Sozialen Sicherung

70* Sozialbudget: Leistungen nach

Institutionen und Funktionen ... 570

Seite Seite 71* Sozialbudget: Finanzierung

nach Arten und Quellen ... 571 72* Kenngrößen für die Beitragsbe-

messung und die Leistungen in der Deutschen Rentenver-

sicherung ... 572 73* Struktur der Leistungsempfän-

ger in der Deutschen Rentenver-

sicherung ... 573 74* Finanzielle Entwicklung der

Deutschen Rentenversicherung ... 574 75* Gesundheitsausgaben in

Deutschland ... 575 76* Versicherte in der Gesetzlichen

Krankenversicherung ... 576 77* Struktur der Einnahmen und

Ausgaben der Gesetzlichen

Krankenversicherung ... 577

78* Leistungsausgaben für die Mit- glieder und die Versicherten in der Gesetzlichen Kranken-

versicherung ... 578 79* Beitragssätze und Einnahmen in

der Gesetzlichen Kranken-

versicherung ... 579 80* Finanzentwicklung und Ver-

sicherte in der Sozialen Pflege-

versicherung ... 580 81* Leistungsempfänger in der So-

zialen Pflegeversicherung ... 581 82* Einnahmen und Ausgaben der

Bundesagentur für Arbeit ... 582 83* Eckdaten der Arbeitslosigkeit ... 583 84* Sozialhilfe: Empfänger, Aus-

gaben und Einnahmen ... 584

Statistische Materialquellen − Abkürzungen

Angaben aus der amtlichen Statistik für die Bundesrepublik stammen, soweit nicht anders ver- merkt, vom Statistischen Bundesamt. Diese Angaben beziehen sich auf Deutschland; andere Ge- bietsstände sind ausdrücklich angemerkt. Material über das Ausland wurde in der Regel inter- nationalen Veröffentlichungen entnommen. Darüber hinaus sind in einzelnen Fällen auch natio- nale Veröffentlichungen herangezogen worden.

ABM = Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

AEntG = Arbeitnehmer-Entsendegesetz

AFG = Arbeitsförderungsgesetz

AGH = Arbeitsgelegenheiten

AKV = Allgemeine Krankenversicherung

ALG = Arbeitslosengeld

AO = Abgabenordnung

ARGE = Arbeitsgemeinschaft

ARIMA = Autoregressive Integrated Moving Average

AÜG = Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

BA = Bundesagentur für Arbeit BEA = Bureau of Economic Analysis

BIP = Bruttoinlandsprodukt

BMF = Bundesministerium der Finanzen

BMG = Bundesministerium für Gesundheit BMAS = Bundesministerium für Arbeit und Soziales BVerfG = Bundesverfassungsgericht

BIZ = Bank für Internationalen Zahlungsausgleich

DAX = Deutscher Aktienindex

XXII Statistischer Materialquellen − Abkürzungen

DGB = Deutscher Gewerkschaftsbund

DIHK = Deutscher Industrie- und Handelskammertag

DIT = Duale Einkommensteuer

DIW = Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin

ECOFIN = Rat der Wirtschafts- und Finanzminister der Mitgliedsländer der EU

EG = Europäische Gemeinschaft

EGV = Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG) vom 7. Februar 1992 in der Fassung vom 2. Oktober 1997

EITC = Earned Income Tax Credit EONIA = Euro OverNight Index Average

EPL = Employment Protection Legislation ESRI = Economic and Social Research Institute

EStG = Einkommensteuergesetz

ESVG = Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen et al. = und andere

EU = Europäische Union

EURIBOR = Euro Interbank Offered Rate EURO/ECU = Europäische Währungseinheit

Eurostat = Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften EVS = Einkommens- und Verbrauchsstichprobe

EWU = Europäische Währungsunion

EWS = Europäisches Währungssystem

ExGZ = Existenzgründungszuschuss

EZB = Europäische Zentralbank

FbW = Förderung beruflicher Weiterbildungsmaßnahmen FISIM = Financial Intermediation Services, Indirectly Measured

GA = Gemeinschaftsaufgaben

GewStG = Gewerbesteuergesetz

GG = Grundgesetz

GKV = Gesetzliche Krankenversicherung

GP = Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken

GRV = Gesetzliche Rentenversicherung

HP = Hodrick-Prescott

HVPI = Harmonisierter Verbraucherpreisindex HWWA = Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv IAB = Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Ifo = Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, München IfW = Institut für Weltwirtschaft, Kiel

IG Metall = Industriegewerkschaft Metall

IAO/ILO = Internationale Arbeitsorganisation, Genf ISM = Institute for Supply Management

IWF/IMF = Internationaler Währungsfonds, Washington

JG = Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung

Jump plus = Sofortprogramm der Bundesregierung zum Abbau der

Jugendarbeitslosigkeit

KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau

KKS = Kaufkraftstandards

KSchG = Kündigungsschutzgesetz

KStG = Körperschaftsteuergesetz

KVdR = Krankenversicherung der Rentner

MFI = Monetäre Finanzinstitute

MPI = Max-Planck-Institut

NBER = National Bureau of Economic Research NAHB = National Association of Home Builders NBS = National Bureau of Statistics of China

OECD = Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Paris OPEC = Organisation erdölexportierender Länder, Wien

PKV = Private Krankenversicherung

PSA = Personal-Service-Agentur

PVdR = Pflegeversicherung der Rentner REITs = Real Estate Investment Trusts

RMSE = Root Mean Square Error

RSA = Risikostrukturausgleich

RV = Rentenversicherung

RWI = Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, Essen

SAM = Strukturanpassungsmaßnahmen

SG = Sondergutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung

SGB = Sozialgesetzbuch

SMIC = Salaire minimum interprofessionel de croissance SOEP = Sozio-oekonomisches Panel des DIW

TVÖD = Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst TzBfG = Teilzeit- und Befristungsgesetz

UMTS = Universal Mobile Telecommunications System

ÜG = Überbrückungsgeld

VerBIS = Vermittlungs- und Beratungsinformationssystem VGR = Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen WZ = Klassifikation der Wirtschaftszweige

ZEW = Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim Zeichenerklärung

─ = nichts vorhanden

0 = weniger als die Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit

. = kein Nachweis

... = Angaben fallen später an

─ oder | = der Vergleich ist durch grundsätzliche

Änderungen beeinträchtigt

X = Nachweis ist nicht sinnvoll beziehungsweise Fragestellung trifft nicht zu

( ) = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist

Textabschnitte im Engdruck enthalten Erläuterungen zur Statistik oder methodische Erläuterun- gen zu den Konzeptionen des Rates.

In Textkästen gedruckte Textabschnitte enthalten analytische oder theoretische Ausführungen oder bieten detaillierte Information zu Einzelfragen, häufig im längerfristigen Zusammenhang.

ERSTES KAPITEL

Widerstreitende Interessen – Ungenutzte Chancen

Die wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2006 und 2007 I.

II.

III.

Stückwerk statt Konzept Schlussbemerkung

Widerstreitende Interessen − Ungenutzte Chancen

1. Vor rund einem Jahr ist die von einer Großen Koalition getragene Bundesregierung mit Elan und hochgesteckten Zielen gestartet. Selten konnte eine Regierung ihre Arbeit mit einem ähnlich großen Vertrauensvorschuss in einem sich unerwartet stark aufhellenden konjunkturellen Umfeld aufnehmen. Die schnelle Entscheidung, das Renteneintrittsalter anzuheben, und der rasche Ab- schluss der ersten Stufe der Föderalismusreform nährten die Erwartungen auf zügige Fortschritte auf den im Koalitionsvertrag genannten zentralen wirtschaftspolitischen Reformbaustellen: dem Gesundheitswesen, der Unternehmensbesteuerung und dem Arbeitsmarkt. Diese Hoffnungen wur- den aber bislang weitgehend enttäuscht: Trotz der guten konjunkturellen Entwicklung blieben die Anstrengungen auf diesen wichtigen Politikfeldern im Dickicht widerstreitender Interessen stecken.

2. Die beschlossene Reform der Finanzierungsseite im Gesundheitswesen zeigt dies proto- typisch: Die zentralen Elemente einer Ziel führenden Reform hätten die Schaffung eines einheit- lichen Gesundheitsmarkts für die Gesetzliche Krankenversicherung und Private Krankenversiche- rung sowie die Abkopplung der Krankenversicherungsbeiträge von den Lohneinkommen sein müssen. Die ursprünglichen Reformkonzepte der Koalitionspartner, die Bürgerversicherung auf der einen und die Gesundheitsprämie auf der anderen Seite, enthalten je eines dieser Elemente als integralen Bestandteil − im Fall der Bürgerversicherung der SPD den einheitlichen Gesundheits- markt, bei der Gesundheitsprämie der Unionsparteien die weitgehende Abkopplung von den Lohn- einkommen −, während das jeweils andere Element vehement abgelehnt wurde. Der in quälenden Verhandlungen gefundene Kompromiss, die Einrichtung eines Gesundheitsfonds, vereint nun aber nicht, wie zu erhoffen, die besten Teile beider Reformansätze, sondern enthält vielmehr keinen der notwendigen Bausteine einer Ziel führenden Reform. Der Fonds wurde darüber hinaus so unglück- lich ausgestaltet, dass er auch noch seiner verbliebenen Vorteile beraubt wurde. Im Ergebnis dürfte sich daher bei einer Umsetzung der getroffenen Beschlüsse gegenüber dem Status quo eine Ver- schlechterung einstellen.

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen mag man es fast schon nicht mehr kritisieren, dass die dringende Reform der Sozialen Pflegeversicherung noch nicht angegangen wurde. Demgegenüber ist der Rentenpolitik ein gutes Zeugnis auszustellen. Ähnlich durchwachsen wie auf dem Feld der Sozialen Sicherung sieht es − soweit sich die anstehenden Politikmaßnahmen schon aus der Dis- kussion herausschälen − in der Steuerpolitik und in der Arbeitsmarktpolitik aus. Allerdings besteht bei der Reform der Unternehmensbesteuerung wie der des Niedriglohnbereichs noch die Hoff- nung, dass sich die Bundesregierung aus dem Klammergriff der parteipolitischen Interessen befrei- en kann und gleichermaßen schlüssige wie wirksame Antworten findet.

3. Die bislang in der Summe eher enttäuschende Umsetzung der nach Maßgabe des Koali- tionsvertrags anzugehenden Reformen wiegt um so schwerer, als das Jahr 2006 nicht nur politisch günstige Bedingungen für weitgehende und wegweisende Maßnahmen auf den zentralen wirt- schaftspolitischen Handlungsfeldern bot, sondern auch das konjunkturelle Umfeld sich so günstig wie schon seit Jahren nicht mehr entwickelte.

2 Widerstreitende Interessen − Ungenutzte Chancen

Die Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts wird von 2,4 vH im Jahr 2006 zwar auf 1,8 vH im Jahr 2007 zurückgehen (Schaubild 1). Diese Verlangsamung ist aber maßgeblich der Erhöhung der Umsatzsteuer um drei Prozentpunkte zum 1. Januar 2007 zuzuschreiben und darf nicht als Indiz angesehen werden, dass die Konjunktur in diesem Jahr ihren Wendepunkt bereits überschritten hat. Die Grunddynamik des Aufschwungs des Jahres 2006 wird sich weniger stark abschwächen und die Entspannung auf dem Arbeitsmarkt sich fortsetzen. Somit bleiben die konjunkturellen Rahmenbedingungen des nächsten Jahres günstig und können nicht als Alibi für ein weiteres Zau- dern und Zögern dienen. Denn, was an richtigen Maßnahmen im kommenden Jahr nicht auf den Weg gebracht wird, wird nach Lage der Dinge für den Rest der Legislaturperiode zum Schaden der Allgemeinheit liegen bleiben.

Schaubild 1

1) Vierteljahreswerte: Saisonbereinigung nach dem Census-Verfahren X-12-ARIMA.– 2) Zahlenangaben: Veränderung gegenüber dem Vorjahr in vH.– 3) Prozen- tuale Differenz zwischen dem absoluten Niveau des Bruttoinlandsprodukts im letzten Quartal des Jahres und dem durchschnittlichen Niveau der Quartale imt Jahr (siehe JG 2005 Kasten 5).t

Voraussichtliche Wirtschaftsentwicklung1)

102 104 106 108 110 112

100

Preisbereinigt (Kettenindex 2000 = 100)

© Sachverständigenrat

-0,6 -0,3 0,3 0,6 0,9 1,2

0

I II III IV I II III IV I II III IV

2005 2006 2007

vH Jahresdurchschnitte2)

2,4 vH

0,9 vH

1,8 vH 2000 = 100

Log. Maßstab

Prognosezeitraum Veränderung gegenüber dem

Vorquartal in vH (rechte Skala)

statistischer Überhang (+ 0,5)3)

statistischer Überhang (+ 1,3)3)

statistischer Überhang (+ 0,6)3)

I. Die wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2006 und 2007

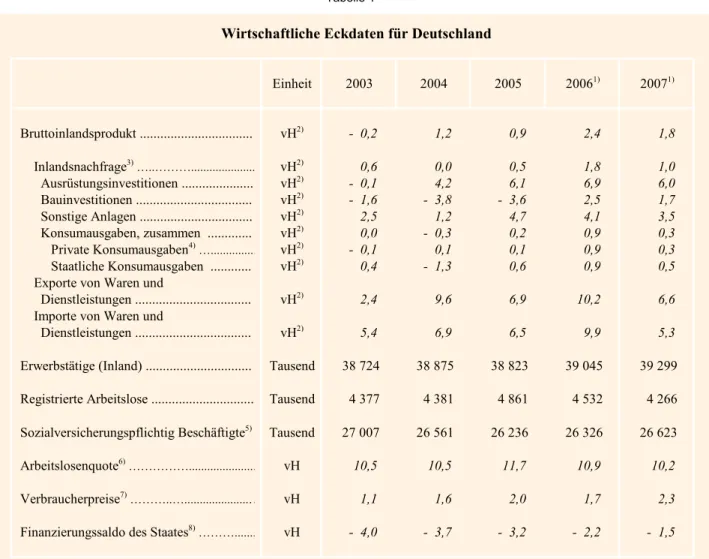

4. Im Jahr 2006 erreichte die zuvor weitgehend von der Auslandsnachfrage getragene konjunk- turelle Belebung erstmals in größerem Umfang die Binnenwirtschaft. Haupttriebkräfte für den überraschend starken Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 2,4 vH waren neben der weiter- hin kräftigen Exportentwicklung die private Investitionsnachfrage und, wenn auch überzeichnet durch Sondereinflüsse, die Privaten Konsumausgaben (Tabelle 1). Besonders erfreulich ist, dass die konjunkturelle Belebung auf den Arbeitsmarkt übergriff und sich nicht nur in einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um 330 000 Personen auf 4,53 Millionen registriert Arbeitslose, sondern vor allem auch in einem Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung um 0,3 vH auf 26,3 Millionen Personen niederschlug, nachdem im Jahr 2005 noch ein Rückgang um 1,2 vH oder fast 325 000 Personen zu verzeichnen gewesen war.

Tabelle 1

Einheit 2003 2004 2005 20061) 20071)

Bruttoinlandsprodukt ... vH2) - 0,2 1,2 0,9 2,4 1,8 Inlandsnachfrage3) …..………... vH2) 0,6 0,0 0,5 1,8 1,0 Ausrüstungsinvestitionen ... vH2) - 0,1 4,2 6,1 6,9 6,0 Bauinvestitionen ... vH2) - 1,6 - 3,8 - 3,6 2,5 1,7 Sonstige Anlagen ... vH2) 2,5 1,2 4,7 4,1 3,5 Konsumausgaben, zusammen ... vH2) 0,0 - 0,3 0,2 0,9 0,3 Private Konsumausgaben4) …... vH2) - 0,1 0,1 0,1 0,9 0,3 Staatliche Konsumausgaben ... vH2) 0,4 - 1,3 0,6 0,9 0,5 Exporte von Waren und

Dienstleistungen ... vH2) 2,4 9,6 6,9 10,2 6,6 Importe von Waren und

Dienstleistungen ... vH2) 5,4 6,9 6,5 9,9 5,3 Erwerbstätige (Inland) ... Tausend 38 724 38 875 38 823 39 045 39 299 Registrierte Arbeitslose ... Tausend 4 377 4 381 4 861 4 532 4 266 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte5) Tausend 27 007 26 561 26 236 26 326 26 623 Arbeitslosenquote6) ………... vH 10,5 10,5 11,7 10,9 10,2 Verbraucherpreise7) ………..…...… vH 1,1 1,6 2,0 1,7 2,3 Finanzierungssaldo des Staates8) ………... vH - 4,0 - 3,7 - 3,2 - 2,2 - 1,5 1) Jahr 2006: eigene Schätzung, Jahr 2007: Prognose (Ziffern 127 ff.). - 2) Preisbereinigt (Vorjahrespreisbasis); Veränderung gegenüber dem Vorjahr. - 3) Inländische Verwendung. - 4) Einschließlich private Organisationen ohne Erwerbszweck . - 5) Zum 1. April 2003 wurde die Obergrenze des Arbeitsentgelts für geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse (Mini-Jobs) von 325 Euro auf 400 Euro angehoben.

Ein Vorjahresvergleich der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ist in diesem Jahr daher nur bedingt möglich. - 6) Registrierte Ar- beitslose in vH an allen zivilen Erwerbspersonen (abhängig zivile Erwerbspersonen, Selbständige, mithelfende Familienangehörige). Von 2003 bis 2005 Quelle: BA. - 7) Verbraucherpreisindex (2000 = 100), Veränderung gegenüber dem Vorjahr. - 8) Finanzierungssaldo der Ge- bietskörperschaften und Sozialversicherung in der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt.

Wirtschaftliche Eckdaten für Deutschland

5. Angetrieben von der dynamischen Entwicklung der Weltkonjunktur, die im laufenden Jahr auch den Euro-Raum erfasste, leistete der Außenhandel in diesem Jahr abermals einen bedeutsa- men Beitrag zu dem erfreulich hohen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts. Der Außenbeitrag leis- tete bei einer starken Dynamik von Importen und Exporten einen Wachstumsbeitrag von 0,6 Pro- zentpunkten nach 0,4 Prozentpunkten im Jahr 2005. Diese nun schon seit mehreren Jahren kräftige Auslandsnachfrage führte mittlerweile zu einer deutlich gestiegenen Kapazitätsauslastung insbe- sondere bei den exportorientierten Unternehmen und machte in diesem Jahr eine Erweiterung der Produktionsanlagen erforderlich.

6. Entsprechend beschleunigte sich mit einem Anstieg von 6,9 vH die Entwicklung der Aus- rüstungsinvestitionen. Hervorzuheben ist, dass sich die Belebung der Investitionstätigkeit in wachsendem Umfang auch auf binnenwirtschaftlich orientierte Unternehmen erstreckte. Neben Impulsen aus dem Ausland und vorübergehend verbesserten Abschreibungsbedingungen dürften