Didakti k DaF / Aus der Pra

xis Sprachstandsermittlung und Lernfortschrittstest mal anders

Die »Elicited Imitation Task« als ein Fenster zur lernersprach- lichen Grammatik

Steffi Winkler

X Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit dem sogenannten »Elicited Imitation Task«

(EI), einer in der psycholinguistischen Forschung etablierten Datenerhebungsmethode, welche hier als ein Instrument zur Messung fremd- bzw. zweitsprachlicher Grammatik- kompetenz vorgestellt wird. Die Funktionalität der EI wird anhand einer Studie mit italienischen Universitätsstudenten, Lernern in DaF-Anfängerkursen an der Università degli studi di Pavia, demonstriert. Im Zentrum der Datenerhebungen stehen zwei für das Deutsche charakteristische grammatische Phänomenbereiche, die Satzklammer sowie die postfinite Realisierung der Satznegation. Nach einer kurzen Darlegung der psycholinguistischen Fundierung einer EI werden zunächst Testdesign sowie Testablauf erläutert. Die Ergebnisse, welche einen sukzessiven, systematischen Erwerb der unter- suchten sprachlichen Phänomene widerspiegeln, werden alsdann im Lichte natürlicher Erwerbssequenzen ausgewertet und interpretiert. Im Anschluss daran werden metho- dische Aspekte der EI, vor allem unter dem Gesichtspunkt ihres Einsatzes im Sprachun- terricht, näher betrachtet.

1. Einleitung

Trotz einer – nicht zuletzt durch den GER bedingten – verstärkten Fokussierung auf die Entwicklung kommunikativer Fertigkeiten und die Befähigung zum fremdsprachlichen Handeln im Sprachunterricht kann nicht negiert werden, dass

Aufbau und Erwerb grammatischer Kompetenz eine zentrale Rolle im Prozess des Fremdsprachenlernens spielen.1

Eine objektive und aussagekräftige Messung dieser grammatischen Kompetenz ist im DaZ-Bereich vor allem wichtig für Sprachstandsermittlungen und die sich oft daran anschließende Einstufung in ein bestimmtes Sprachkursniveau, in welchem dann wiederum das Erreichen angestrebter Lernfortschritte getestet werden muss. Im DaF-Bereich kann die Messung der zugrundeliegenden grammatischen Kompetenz von Lernern vor allem wichtig sein um festzustel- len, ob ein bestimmtes Lernziel erreicht wurde, genauer, ob eine bestimmte grammatische Struktur erfolgreich erworben wurde und ob die Lerner bereit sind für den nächsten Erwerbsschritt im Sinne der Lehrbarkeitshypothese (z. B.

Pienemann 1998, siehe auch die Ausführungen in Edmondson/House 1993:

159).

Wie aber verschafft man sich Zugang zu der zugrundeliegenden lernersprach- lichen Grammatik? Klassische Verfahren wie Einsetz- und Ergänzungsübungen oder Multiple-Choice-Tests spiegeln nur allzu oft ausschließlich deklaratives Wissen, d. h. grammatische Regelkenntnis, wider und lassen nicht wirklich Rückschlüsse auf den Entwicklungsstand des kognitiv verankerten lerner- sprachlichen Systems zu. Mündliche Tests in Form eines strukturierten Inter- views zum Beispiel sind in ihrer Durchführung und Auswertung oft zu zeitintensiv und liefern darüber hinaus nicht immer die gewünschte quantita- tive Datengrundlage.

Vor dem Hintergrund dieses Sachverhalts soll in dem vorliegenden Beitrag eine in der psycholinguistischen Forschung etablierte Datenerhebungsmethode vorge- stellt werden, welche unter Einsatz eines kontrollierten Designs repräsentative Einblicke in die lernersprachliche Grammatik geben kann. Es handelt sich hierbei um den sogenannten »Elicited Imitation Task«, im Rahmen dessen Lerner speziell konstruierte und grammatisch manipulierte Sätze nach dem Hören wiederholen.

Etwaige strukturelle Veränderungen, die die Lerner bei der Wiederholung der Sätze gegebenenfalls vornehmen, lassen Rückschlüsse auf die Beschaffenheit und den Entwicklungsstand der zugrundeliegenden Lernergrammatik zu.

Der Fokus in diesem Beitrag liegt vor allem auf der Betrachtung der »Elicited Imitation« (EI) als einer Methode der Sprachstandsmessung und der Lernfort- schrittskontrolle, welche vom Kursleiter selbst unter Berücksichtigung spezi- fischer Bedürfnisse und Charakteristika seiner Lernergruppe erarbeitet und

1 Der Begriff »grammatische Kompetenz« möchte hierbei verstanden werden als eine Menge impliziten fremdsprachlichen Strukturwissens mit weitgehend prozeduralem Charakter. Der Terminus bezieht sich also auf die »Lernergrammatik im Kopf«, nicht auf explizites grammatisches Regelwissen sowie die bewusste Anwendung desselben durch den Lerner.

durchgeführt werden kann. In Form einer Übung ins Unterrichtsgeschehen integriert, verspricht die EI hier nicht nur eine Abwechslung bringende Bereiche- rung für alle Beteiligten, sondern wird vor allem auch den Lernern ihr eigenes sprachliches Verhalten – sowie eventuell die Gründe dafür – besser bewusst machen.

Die Funktionalität der EI als ein Fenster zur lernersprachlichen Grammatik soll an zwei grammatischen Phänomenbereichen beispielhaft illustriert werden. Im Gegensatz zu der gängigen Vorgehensweise bei klassischen Testverfahren und Lernfortschrittstests werden die Ergebnisse der EIs hier nicht mit vordefinierten Standards oder Skalen abgeglichen, sondern werden vor dem Hintergrund bestehenden Wissens über natürliche Erwerbssequenzen und Entwicklungsver- läufe im L2-Erwerb interpretiert (vgl. z. B. Clahsen/Meisel/Pienemann 1983;

Klein/Perdue 1992, 1997; Diehl/Christen/Leuenberger/Pelvat/Studer 2000). Diese Art der Annäherung kann als grundsätzlich lernerorientiert betrachtet werden.

Sie versteht den Lerner als eine innerhalb der kognitiven Eigengesetzlichkeit von sprachlichen Entwicklungsprozessen kreativ agierende Person und wird so den grundlegenden Mechanismen der menschlichen Spracherwerbsfähigkeit gerecht.

Selbstverständlich ist aber auch eine Auswertung der Ergebnisse im Lichte definierter Standards oder etwaiger curricularer Zielformulierungen möglich.1 Der Beitrag gliedert sich wie folgt: Abschnitt 2 stellt zunächst die EI als eine psycholinguistisch basierte Datenerhebungsmethode vor. Anlageziel und Ab- lauf werden erläutert, und es wird ein Abriss über den Einsatz der EI als Messinstrument (fremd)sprachlicher Kompetenzen gegeben. In Abschnitt 3 wird die Funktionalität der EI anhand einer Studie mit italienischsprachigen DaF-Lernern für zwei grammatische Phänomene – die Satznegation und die Satzklammer des Deutschen – exemplarisch aufgezeigt und es werden die Ergebnisse der jeweiligen EIs diskutiert und interpretiert. Anschließend wird in Abschnitt 4 ein Vorschlag für den Einsatz einer EI im Sprachunterricht unter- breitet sowie der hieraus entstehende Nutzen für Lehrer und Lerner themati- siert. Abschnitt 5 dann beschäftigt sich mit methodischen Aspekten der vorge- stellten Datenerhebungstechnik. Im Zentrum stehen neben Item- und Testde- sign vor allem noch offene Fragen bezüglich der Auswertung eines EI-Tests. Die Schlussbemerkungen in Abschnitt 6 enthalten eine kritische Beurteilung der EI sowie Desiderata hinsichtlich einer Optimierung und Weiterentwicklung der Methode.

1 Das Problem der nicht selten anzutreffenden Divergenz von natürlichen Entwicklungs- sequenzen und curricularen Zielformulierungen soll hier nicht weiter besprochen werden. Siehe hierzu aber z. B. Haberzettl (2006), Winkler (2011).

2. Die EI als eine psycholinguistische Datenerhebungsmethode 2.1 Psycholinguistische Prämissen einer EI

Was genau verbirgt sich hinter dem Namen »Elicited Imitation«? Das Verb to elicit bedeutet soviel wie ›herauslocken‹, während imitation mit ›Imitation‹, ›Nachah- mung‹ im Sinne einer Wiederholung zu übersetzen ist. Dies heißt also, dass mit der Methode der EI bestimmte Sprachdaten aus dem Lerner bzw. dem Probanden

›herausgelockt‹ werden, und zwar indem er zu einer Wiederholung akustisch dargebotener Sätze, der Stimuli, aufgefordert wird. Den methodisch-theore- tischen Hintergrund dieses Datenerhebungsinstrumentes bilden Erkenntnisse über grundlegende Mechanismen der menschlichen Sprachverarbeitung, die in den folgenden drei Prämissen formuliert sind:

(I) Das menschliche Arbeitsgedächtnis verfügt über limitierte Kapazitäten hinsichtlich der Identifizierung und Memorierung von Inhalt und Struk- tur sprachlicher Äußerungen (Baddeley 2006). Dies gilt insbesondere für das L2-Arbeitsgedächtnis (McDonald 2006; Indefrey 2006), was u. a. auf mangelnde Routine in der L2-Sprachverarbeitung und die somit fehlende Automatisierung dieser zurückzuführen ist.

(II) Die menschliche Sprachverarbeitung ist grundsätzlich lexikalisch-seman- tisch orientiert (Pienemann 1998; VanPatten 2004: 7). Das heißt, dass sprachliche Äußerungen in erster Linie hinsichtlich ihres lexikalischen Gehalts, also ihrer Bedeutung, verarbeitet werden, während ihre Form, also ihre grammatische Struktur, zunächst sekundär ist.

(III) Die Bedeutung einer sprachlichen Äußerung wird länger memoriert als ihre Form (Sachs 1967).

Um – wie in einer EI vorgesehen – eine gehörte sprachliche Äußerung wiederholen zu können, müssen vorab unterschiedliche Informationen auf Form- und Bedeutungsebene – z. B. morphologische und syntaktische sowie semantische und diskursrelevante Informationen – identifiziert, integriert und memoriert werden. Befund (I) oben nun aber impliziert, dass ein in der L2 gehörter Satz gegebenenfalls zu lang sein kann, als dass das Arbeitsgedächtnis all diese für eine erfolgreiche originalgetreue Wiederholung notwendigen Prozeduren ausführen kann. In jedem Fall aber – dies suggeriert Befund (II) – werden in erster Linie die bedeutungsrelevanten Informationen des gehörten Stimulus identifiziert und im Arbeitsgedächtnis abgespeichert werden, und es wird auch die Bedeutung sein, welche der L2-Hörer länger memoriert (Befund (III)). Dies heißt, dass der Lerner bei einer geforderten Wiederholung des Satzes zwar aller Wahrscheinlichkeit nach die Bedeutung der gehörten sprach- lichen Äußerung aus dem Arbeitsgedächtnis abrufen kann, dass er deren Form aber im Zuge der Imitation des Stimulus gegebenenfalls rekonstruieren muss.

Bei diesem Rekonstruktionsprozess nun muss der Lerner auf seine eigenen, ihm zur Verfügung stehenden fremdsprachlichen Ressourcen zurückgreifen. Ver- änderungen in der Form des Stimulus, d. h. in seinen grammatischen Merkma- len und / oder in seiner Struktur, welche der Lerner bei der Wiederholung eventuell vornimmt, lassen somit Rückschlüsse auf die Beschaffenheit der zugrundeliegenden lernersprachlichen Grammatik zu. Mit anderen Worten:

Durch die Veränderungen, die der Lerner bei der Wiederholung eines Stimulus gegebenenfalls an diesem vornimmt, »verrät« er uns etwas über seine gram- matische Kompetenz in der L2, über seine fremdsprachliche »Grammatik im Kopf«.

Die große Herausforderung bei der Erarbeitung eines EI-Tests nun ist es, die Stimuli sowie das Testdesign so zu gestalten, dass zwar die Bedeutung der Testsätze vom Lerner identifiziert und memoriert werden kann, dass aber im Hinblick auf formal-grammatische Aspekte bei der Wiederholung der Stimuli ein Rekonstruktionsprozess ausgelöst wird. Näheres zu dieser methodischen Heraus- forderung wird in Abschnitt 5 besprochen, während wir uns zunächst im folgenden Unterabschnitt dem Ablauf einer EI zuwenden werden.

2.2 Ablauf einer EI

Im Rahmen der Datenerhebung mittels einer EI hören die Probanden vorab eingesprochene und somit digitalisierte Stimuli über Kopfhörer Item per Item, z. B. in einem Sprachlabor. Die Stimuli sind bezüglich ihrer Länge und der in ihnen vorkommenden grammatischen Phänomene kontrolliert bzw. manipuliert (Nähe- res dazu siehe Unterabschnitt 3.2). Die Aufgabe für die Probanden ist es, die Stimuli nach dem Hören möglichst originalgetreu zu wiederholen. Falls dies nicht möglich ist, soll die Bedeutung der Sätze wiederholt werden bzw. die Teile des Satzes, die verstanden wurden. Die Wiederholungen der Lerner, in der englisch- sprachigen Literatur auch häufig als responses, ›Antworten‹ bezeichnet, werden mittels der im Sprachlabor oder anderweitig zur Verfügung stehenden Technik aufgezeichnet. Sie werden dann in der weiteren Datenaufbereitung transkribiert und anschließend ausgewertet.

2.3 Einsatz der EI als Messinstrument (fremd)sprachlicher Kompetenzen Die Verwendung einer EI als Datenerhebungsinstrument hat ihren Ursprung in der L1-Erwerbsforschung, wo sie in den früher 70er Jahren zur Erfassung und genaueren Beschreibung sprachlicher Entwicklungsverläufe sowie zu diagnosti- schen Zwecken eingesetzt wurde (z. B. Slobin/Welsh 1973). Sie fand alsbald auch Anwendung in der L2-Erwerbsforschung (z. B. Hamayan/Saegert/Laraudee 1977;

Munnich/Flynn/Martohardjono 1994), in der sie bis heute als ein effektives Mittel

zur Erforschung und Beschreibung struktureller Eigenschaften von Lernerspra- chen (z. B. Schimke 2009; Verhagen 2009; Winkler i. Vorb.) bzw. zur Messung impliziten Wissens in der Zweitsprache (z. B. Erlam 2006; R. Ellis 2005) instrumen- talisiert wird.

Darüber hinaus liegen Studien vor, in denen die EI nicht nur als ein Messinstru- ment für spezifisch grammatische Kompetenzen, sondern zur Bestimmung mündlicher Fertigkeiten in der L2 allgemein (z. B. Graham/Lonsdale/Kennington/

Johnson/McGhee 2008) bzw. der zugrundeliegenden L2-Kompetenz insgesamt eingesetzt und in ihrer Funktionalität weitgehend bestätigt wurde (vgl. z. B.

Ortega/Iwashita/Norris/Rabie 2002, angeführt in Mackey 2005). Diese beiden letzteren Verwendungszwecke sollen jedoch nicht Gegenstand dieses Beitrags sein. Die vorliegende Studie beschäftigt sich ausschließlich mit der EI als einem Mittel zur Aufdeckung der lernersprachlichen Grammatik, und als dieses soll ihre Funktionalität im folgenden Abschnitt anhand zweier grammatischer Phänomen- bereiche exemplarisch demonstriert werden.

3. Zwei grammatische Phänomene im Test mit der EI

3.1 Datenquellen – Probanden, Gruppierung, Erhebungszeitpunkte

Die Studie wurde an der Università degli studi di Pavia, Italien, durchgeführt.1 Die Probanden waren Studierende der Universität im Alter zwischen 19 und 34 Jahren. Sie waren alle monolingual Italienisch, ihre erste Fremdsprache war Englisch, einige hatten Französisch oder Spanisch als zweite Fremdsprache, und alle hatten Lateinunterricht am Gymnasium.

Die Probanden waren entweder eingeschrieben für einen Abendkurs Deutsch für Studierende aller Fachrichtungen, oder aber sie absolvierten ein Repetito- rium im Rahmen des 1. Semesters des Studienganges »Deutsche Sprache und Literatur«.

Die Lerner des Abendkurses waren außerdem Teilnehmer an einem Forschungs- projekt zum Erwerb der (S)OV-Wortstellung und der Satzklammer des Deutschen im DaF-Anfängerunterricht (siehe Winkler 2011; Winkler i. Vorb.). Aus diesem Grund waren die Teilnehmer des Abendkurses in eine sogenannte »Satzklammer- Gruppe« (SK-Gruppe) und in eine sogenannte »nicht-Satzklammer-Gruppe«

(nicht-SK-Gruppe) aufgeteilt. In der SK-Gruppe wurden die zugrundeliegende OV-Wortstellung sowie die Satzklammer des Deutschen von Beginn an im Unterrichtsinput evident gemacht. Die nicht-SK-Gruppe hingegen bekam erst ab

1 Mein Dank gilt hier vor allem Frau Prof. Donatella Mazza, ohne deren Kooperation und tatkräftige Unterstützung die Realisierung dieser Studie nicht möglich gewesen wäre.

der 41. Kontaktstunde Evidenz für OV-Wortstellung und Satzklammer des Deutschen.1

Die Teilnehmer des Repetitoriums hatten bereits 3–5 Jahre Deutsch als ihre zweite bzw. dritte Fremdsprache am Gymnasium gelernt und hatten hierbei ein Sprach- niveau von A1 nach dem GER erreicht. Sie bildeten die sogenannte »Repetitori- umsgruppe« (RP-Gruppe).

Im Verlauf der Studie wurden insgesamt drei Datenerhebungen durchgeführt.

Für die SK-Gruppe (n=10) und die nicht-SK-Gruppe (n=10) wurden einmal nach 40 Kontaktstunden (Zeitpunkt 1 bzw. ZP1) und ein weiteres Mal nach 58 Kontaktstunden (Zeitpunkt 2 bzw. ZP2) Daten erhoben. In der RP-Gruppe (n=14) fand nach 40 Kontaktstunden im Repetitorium eine Datenerhebung statt (Zeit- punkt 3 bzw. ZP3).

3.2 Die Stimuli – Länge und grammatische Struktur

Wie bereits in Unterabschnitt 2.2 angeführt, sind die in einer EI verwendeten Stimuli bezüglich ihrer Länge und der in ihnen vorkommenden grammatischen Phänomene kontrolliert bzw. manipuliert.

Die für die zu testenden Probanden bzw. Lerner angemessene Stimuluslänge wird unter Berücksichtigung des bereits erreichten L2-Niveaus in der Regel in Pilotstu- dien erprobt und anschließend festgelegt. In der vorliegenden Studie wurden zu Zeitpunkt 1 und Zeitpunkt 2 Stimuli mit einer Länge von 6–7 Wörtern bzw. 8–9 Silben eingesetzt. Zum Zeitpunkt 3 hatten die Stimuli eine Länge von 9–10 Wörtern bzw. 14 Silben.

Die grammatischen Phänomene, die zu allen Zeitpunkten getestet wurden, waren die Satznegation des Deutschen und die Satz- bzw. Verbalklammer. Die gängige Verfahrensweise bei einer EI ist es, den Probanden sowohl grammatisch korrekte, also zielsprachenkonforme, als auch ungrammatische, also zielsprachenabwei- chende Stimuli zu präsentieren. Die zielsprachenabweichenden Stimuli repräsen- tieren dabei in ihren strukturellen Eigenschaften in der Regel ein bestimmtes Erwerbsstadium im Rahmen einer natürlichen Erwerbssequenz, oder aber sie stellen »klassische«, für eine bestimmte Zielgruppe typische, Lernerfehler dar, welche beispielsweise auf muttersprachlichen Strukturtransfer zurückzuführen sind. Das Erkenntnisinteresse beim Einsatz zielsprachenabweichender Stimuli in einer EI besteht darin, festzustellen, ob der Lerner die entsprechenden Testsätze bei der Wiederholung ggf. in Richtung zielsprachenkonformer Strukturen verän-

1 Diese verhältnismäßig späte Einführung der zugrundeliegenden (S)OV-Struktur des Deutschen entspricht der gängigen Einführungsreihenfolge in aktuellen DaF-Lehrwer- ken. Evidenz für OV-Wortstellungen und Satzklammer wird hier in der Regel nicht vor der 60. Kontaktstunde bereitgestellt (siehe Winkler 2011).

dert. Dieses sprachliche Verhalten ließe dann nämlich auf die Präsenz der entsprechenden zielsprachlichen Struktur in der lernersprachlichen Grammatik schließen und wäre somit ein Indiz für ihren erfolgreichen Erwerb.

Aus ebendiesem Grund wurden auch in dieser Studie bei den EI-Tests sowohl grammatische als auch ungrammatische Stimuli eingesetzt. Beispiele für die Stimuli im Bereich der Satznegation – hier jeweils für Strukturen mit dem Kopulaverb sein, Modalverben oder Auxiliaren, und lexikalischen Verben – sind in (1) angeführt. Beispiele für Stimuli im Bereich der Satzklammer – jeweils mit Modalverben und mit Auxiliaren – finden sich in (2):

(1) a. Der Fotograf ist nicht in Deutschland.

b. *Die Oma nicht ist im Supermarkt.

c. Der Vater kann nicht Russisch sprechen.

d. *Das Mädchen nicht will Karten spielen.

e. Die Mutter geht nicht zum Bahnhof.

f. *Der Lehrer nicht fährt nach Thailand.

(2) a. Der Student will einen Film sehen.

b. *Das Mädchen will haben einen Rock.

c. Der Opa hat ein Buch gelesen.

d. *Der schöne Mann hat geküsst die Frau.

In den folgenden Unterabschnitten nun werden die Ergebnisse der EIs für die beiden untersuchten grammatischen Phänomenbereiche im Einzelnen dargelegt, erläutert und interpretiert.

3.3 Satznegation – Ergebnisse und Interpretation

Das Italienische ist eine Sprache mit präverbaler, genauer präfiniter Satznegation.

Der Negator steht vor dem finiten Verb (3a) bzw. vor dem finiten Teil des Verbalkomplexes (3b).

Das Deutsche hingegen ist eine Sprache mit postfiniter Satznegation. Der Negator steht hier hinter dem finiten Verb (4a) bzw. hinter dem finiten Teil des Verbalkom- plexes (und erscheint somit vor den infiniten Elementen der Verbalphrase, vgl.

(4b)):

(3) a. Marco non va al cinema.

Marco nicht geht ins Kino

b. Marco non vuole andare al cinema.

Marco nicht will gehen ins Kino (4) a. Marco geht nicht ins Kino.

b. Marco will nicht ins Kino gehen.

Die natürliche Erwerbssequenz für den Ausdruck der Satznegation, die in dieser Abfolge nicht nur für das Deutsche, sondern auch für andere Sprachen mit postfiniter Negation, wie z. B. das Englische, nachgewiesen ist, findet sich in (5), mit entsprechenden Beispielen in (5-I) bis (5-III) (siehe Klein 1984: 107 ff. für einen Überblick und Becker 2005 für Details zum Deutschen als L2):

(5) I Neg + Vlex [–finit]

IIa Vcop + Neg [+finit]

IIb Vaux + Neg, Vmod + Neg [+finit]

III Vlex + Neg [+finit]

(5-I) mein vater nicht schlafen (Becker, 2005: 287) (5-IIa) deutschland is nich patria (Becker, 2005: 288) (5-IIb) er hat nicht die zug gesehen (Becker, 2005: 293) (5-III) ich sage nicht deine name (Becker, 2005: 297) In einem ersten, frühen Stadium des ungesteuerten L2-Erwerbs erscheint der Negator zunächst in Verbindung mit infiniten Formen lexikalischer Verben, wobei er in präverbaler Stellung realisiert wird. In einem nächsten Erwerbsschritt dann wird der Negator in postfiniter Stellung in Strukturen mit finiten Formen des Kopulaverbs sein verwendet (IIa). Er erscheint alsdann auch in zielsprachlich korrekter postfiniter Position in Äußerungen mit Auxiliaren und Modalverben (IIb), während das lexikalische Verb in einer infiniten Form realisiert wird. Erst in einem weiteren Erwerbsschritt dann sind auch finite Formen lexikalischer Verben in zielsprachenkonformen Negationsmustern belegt (III). Der Ausdruck der Satznegation des Deutschen gilt somit als erworben.

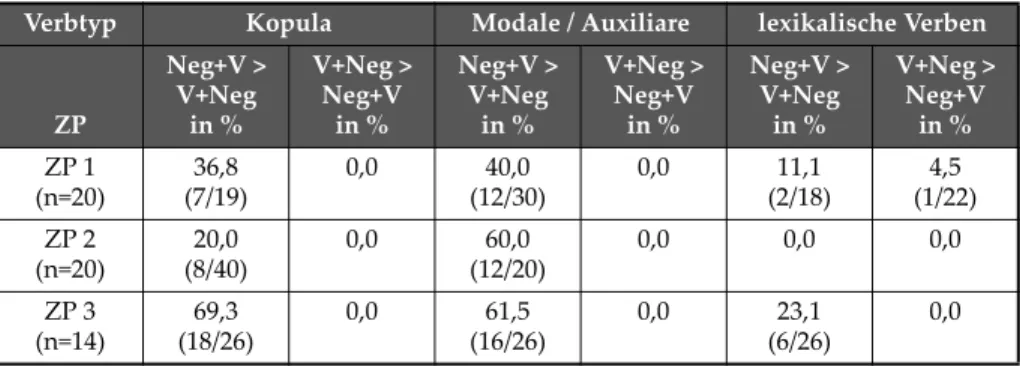

In welchem der in (5) dargestellten Erwerbsstadien nun befinden sich die Lerner des Abendkurses (Zeitpunkt 1 und 2) und des Repetitoriums (Zeit- punkt 3)? Tabelle 1 unten gibt einen Überblick über die Ergebnisse, wobei zunächst alle Verbtypen (Kopula, Auxiliare und Modalverben, lexikalische Verben) zu den einzelnen Zeitpunkten zusammengefasst betrachtet werden.

Nicht bzw. unvollständig wiederholte Testitems wurden von der Analyse ausgeschlossen.

1

1 Die Werte in Klammern geben die absolute Anzahl der veränderten Testsätze (in dem Fall 21) sowie die absolute Anzahl der insgesamt wiederholten Testsätze (in dem Fall 67) an.

Zeitpunkt Veränderung

Zeitpunkt 1 (n=20)

Zeitpunkt 2 (n=20)

Zeitpunkt 3 (n=14) Neg + V > V + Neg in % 31,5 (21/67)1 33,3 (20/60) 51,3 (40/78)

V + Neg > Neg + V in % 1,6 (1/62) 0,0 0,0

Tabelle 1: Ergebnisse Satznegation – alle Zeitpunkte – Verbtypen zusammengefasst

Die Werte in der Spalte [Neg + V > V + Neg] geben an, wie viel Prozent aller wiederholten Strukturen mit einer zielsprachenabweichenden, präfiniten Nega- tion bei der Wiederholung in Richtung einer zielsprachenkonformen Struktur mit postfiniter Negation verändert wurden. Die Werte in der Spalte [V + Neg > Neg + V] zeigen dementsprechend den entgegengesetzten Fall an, nämlich den, in dem eine zielsprachenkonforme Struktur bei ihrer Wiederholung in eine zielsprachen- abweichende Struktur verändert wurde.

Bei der Interpretation dieser Werte – und dies gilt für alle mit der Methode der EI erhobenen Daten – gilt es zu beachten, dass die Aufgabe für die Lerner darin bestand bzw. besteht, die gehörten Stimuli originalgetreu zu wiederholen (vgl.

Unterabschnitt 2.2). Bezüglich der Ergebnisse eines EI-Tests bedeutet dies zum Einen, dass sich die Werte für Veränderungen von Stimuli wohl nur selten an 100 % annähern werden. Zum Anderen bedeutet es, dass die Veränderung der grammatischen Struktur eines Stimulus – trotz der Aufgabe für den Lerner, ihn originalgetreu zu wiederholen – aussagekräftige Rückschlüsse über die Be- schaffenheit der zugrundeliegenden lernersprachlichen Grammatik zulässt, und zwar in der folgenden Form: Die Veränderung eines Stimulus in die zielsprachenkonforme Richtung kann als starke Evidenz für die Präsenz der entsprechenden zielsprachlichen Struktur in der zugrundeliegenden lerner- sprachlichen Grammatik gedeutet werden. Sie ist ein deutliches Zeichen für einen erfolgreichen Erwerb des relevanten Phänomens. Eine Veränderung in die entgegengesetzte Richtung hingegen, welche in einer zielsprachenabwei- chenden Struktur resultiert, stellt starke Evidenz gegen die Präsenz des ziel- sprachlich korrekten Musters in der Lernergrammatik dar. Sie spricht somit gegen einen erfolgreichen Erwerb.

Die Daten in Tabelle 1 nun zeigen, dass zu den Zeitpunkten 1 und 2 bereits über ein Drittel aller zielsprachenabweichenden Strukturen in zielsprachenkonforme Muster umgewandelt wurden. Dem stehen zu Zeitpunkt 1 nur 1,6 % veränderte Testsätze in Richtung der zielsprachenabweichenden Struktur gegenüber, ein Fall, der bereits zu Zeitpunkt 2 nicht mehr belegt ist. Zu Zeitpunkt 3 dann betragen die Veränderungen in Richtung zielsprachlich korrekter Muster sogar knapp über 50 %.

Insgesamt könnten die Daten in Tabelle 1 bereits für einen erfolgreichen Erwerb der Satznegation in allen Lernergruppen bzw. zu allen Zeitpunkten interpretiert werden. Ein differenzierteres Bild offenbart sich jedoch bei einer separaten Betrachtung der Ergebnisse für die einzelnen Verbtypen zu den verschiedenen Testzeitpunkten. Die entsprechenden Daten finden sich in Tabelle 2.

Betrachten wir zunächst die Ergebnisse für Zeitpunkt 1. Es werden hier für 36,8 % aller wiederholten Strukturen mit der Kopula sowie für 40,0 % aller wiederholten Strukturen mit Modalverben / Auxiliaren Veränderungen in Richtung des zielsprachenkonformen Musters vorgenommen, während Verän- derungen in die entgegengesetzte Richtung für diese Verbtypen gar nicht belegt sind. Diese Daten lassen darauf schließen, dass die Lerner zum Zeitpunkt 1 bereits Stadium IIb der in (5) dargelegten Erwerbssequenz erreicht haben. Im Bereich der lexikalischen Verben sind zu Zeitpunkt 1 bereits 11,1 % zielspra- chenkonforme Veränderungen zu verzeichnen. Dem stehen jedoch zielspra- chenabweichende Veränderungen der Stimuli in 4,5 % der relevanten Fälle gegenüber. Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die lernersprachliche Grammatik noch für beide Varianten offen ist. Das mit den zielsprachlichen Regularitäten korrespondierende Erwerbsstadium III in (5) kann somit noch nicht als erreicht betrachtet werden.

Ähnliche Schlussfolgerungen lassen sich aus den Ergebnissen für Zeitpunkt 2 ziehen. Die hohen prozentualen Veränderungen in Richtung zielsprachenkonfor- mer Strukturen für die Gruppe der Modalverben und Auxiliare (60,0 %) sind als eindeutige Evidenz für das erfolgreiche Erlangen von Stadium IIb zu interpretie- ren. Das Ausbleiben von Veränderungen im Bereich der lexikalischen Verben hingegen kann als Indiz für den sich im Verlauf befindlichen Erwerb des entsprechenden Stellungsmusters gedeutet werden. In diesem Übergangsstadium sind sowohl zielsprachenkonforme als auch zielsprachenabweichende Strukturen für die Lerner (noch) akzeptabel, was sich in der originalgetreuen Wiederholung aller relevanten Stimuli niederschlägt.

Wie jedoch lässt sich die mit 20 % relativ geringe Anzahl von zielsprachlich korrekten Veränderungen in Strukturen mit der Kopula erklären? Meines Erach- tens handelt es sich hier um ein methodisches Problem des Designs der Testitems.

In Unterabschnitt 3.2 wurde dargelegt, dass die Stimuli für Zeitpunkt 1 und Verbtyp Kopula Modale / Auxiliare lexikalische Verben

ZP

Neg+V >

V+Neg in %

V+Neg >

Neg+V in %

Neg+V >

V+Neg in %

V+Neg >

Neg+V in %

Neg+V >

V+Neg in %

V+Neg >

Neg+V in % ZP 1

(n=20)

36,8 (7/19)

0,0 40,0

(12/30)

0,0 11,1

(2/18)

4,5 (1/22) ZP 2

(n=20)

20,0 (8/40)

0,0 60,0

(12/20)

0,0 0,0 0,0

ZP 3 (n=14)

69,3 (18/26)

0,0 61,5

(16/26)

0,0 23,1

(6/26)

0,0

Tabelle 2: Ergebnisse Satznegation – alle Zeitpunkte – Verbtypen einzeln

Zeitpunkt 2 die gleiche Länge hatten. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Lerner zu Zeitpunkt 2 schon über eine etwas größere L2-Kompetenz verfügten als zu Zeitpunkt 1 und dass es somit für sie gegebenenfalls – in Abhängigkeit von der jeweiligen Struktur – möglich war, die entsprechenden Stimuli zu memorieren und der Aufgabenstellung folgend originalgetreu nachzusprechen. Dies scheint vor allem für negierte Strukturen mit der Kopula wahrscheinlich, da diese der Sequenz in (5) zufolge als erste zielsprachenkonform erworben werden. Zielspra- chenabweichende Muster in den Stimuli mit dem Kopulaverb könnten so beson- dere Aufmerksamkeit in den Lernern geweckt und – in Anbetracht der geringen Länge der Stimuli – zu einer Memorierung und Imitation der entsprechenden Strukturen geführt haben, ohne dass hier ein aktiver sprachlicher Rekonstruktions- prozess stattgefunden hat.

Für eine solche designinhärente Erklärung der Resultate für die Kopula zu Zeitpunkt 2 sprechen auch die Ergebnisse für Zeitpunkt 3: Hier nun waren die Stimuli mit einer Länge von 9–10 Wörtern bzw. 14 Silben deutlich länger als zu Zeitpunkt 2, und in der Folge wurden von den Lernern auch wieder signifikant viele Veränderungen zielsprachenabweichender Strukturen mit dem Kopulaverb sein in Richtung des zielsprachlichen Musters vorgenommen. Dies ist für 69,3 % aller Testsätze belegt (siehe Tabelle 2).

Im Bereich der Modalverben / Auxiliare wurden zu Zeitpunkt 3 61,5 % aller Stimuli in die zielsprachlich korrekte Richtung abgewandelt. Dieses Ergebnis unterstreicht abermals den erfolgreichen Erwerb von postfiniter Negation mit diesem Verbtyp, wie er dem Stadium IIb in der Erwerbssequenz in (5) entspricht.

Darüber hinaus zeigen sich in den Ergebnissen für Zeitpunkt 3 nun auch deutliche Anzeichen für das Erreichen von Stadium III: 23,1 % aller zielsprachenabwei- chenden Negationsmuster mit präfiniter Stellung des Negators bei lexikalischen Verben werden in zielsprachenkonforme Strukturen mit postfiniter Negation umgewandelt. Veränderungen in die entgegengesetzte Richtung sind nicht belegt.

Es zeigt sich hier somit deutliche Evidenz für den erfolgreichen Erwerb der deutschen Satznegation mit allen Verbtypen.

Im folgenden Unterabschnitt nun sollen die Ergebnisse für die Satzklammer des Deutschen betrachtet werden.

3.4 Satzklammer – Ergebnisse und Interpretation

Das Italienische ist eine SVO-Sprache. Dies bedeutet, dass das Verb in der unmarkierten Grundwortstellung des Aussagesatzes dem Objekt vorangeht. Bei einem mehrgliedrigen Prädikat gilt dies sowohl für finite als auch infinite Teile des Verbalkomplexes (vgl. (6)).

Das Deutsche hingegen hat eine SOV-Wortstellung und ist außerdem eine sogenannte Verbzweitsprache (V2-Sprache). Dies heißt, dass die zugrundelie-

gende Position für Verben an sich satzfinal ist und somit der des Objektes folgt, dass ein finites Verb jedoch an satzzweiter Position im deklarativen Hauptsatz realisiert werden muss. Diese syntaktischen Eigenschaften des Deutschen ziehen eine Distanzstellung von finiten und infiniten Teilen des Verbalkom- plexes in Strukturen mit mehrgliedrigen Prädikaten nach sich, welche gewöhn- licherweise als die deutsche Satz- bzw. Verbalklammer bezeichnet wird (vgl. (7)):

(6) Marco voule mangiare la mela.

Marco will essen den Apfel

(7) Marco will den Apfel essen.

Studien von Pienemann (1989) bzw. Ellis (1989) zufolge wird die deutsche Satzklammer von Universitätsstudenten mit L1 Englisch (= SVO) nach 90/102 bzw.

nach ca. 113 Kontaktstunden im DaF-Unterricht erworben. Ballestracci (2006) stellt bei ihren italienischsprachigen Probanden bereits nach ca. 80 Kontaktstun- den einen erfolgreichen Erwerb fest. Was nun lässt sich bezüglich des Erwerbs der deutschen Klammerstruktur für die in der vorliegenden Studie untersuchten Studierenden feststellen?

Die Ergebnisse der EI-Tests im Phänomenbereich der Satzklammer finden sich in Tabelle 3. Sie werden hier für jeweils die SK-Gruppe und die nicht-SK- Gruppe für Zeitpunkt 1 und Zeitpunkt 2 zusammengefasst dargestellt. Außer- dem sind die Ergebnisse für die RP-Gruppe (Zeitpunkt 3) aus der Tabelle abzulesen. Die Werte in der Spalte [– SK > + SK] geben an, in wie viel Prozent aller wiederholten Stimuli eine zielsprachenabweichende Struktur mit nicht realisierter Satzklammer (vgl. (2b), (2d) oben) in eine zielsprachenkonforme Struktur mit korrekt realisierter Satzklammer umgewandelt wurde. Die Werte in der Spalte [+ SK > – SK] hingegen geben an, für wie viel Prozent aller wiederholten Stimuli das Gegenteil der Fall war – eine korrekt realisierte Satzklammer (vgl. (2a), (2c) oben) wurde bei der Wiederholung des Stimulus rückgängig gemacht.

Wie für den Bereich der Satznegation wurden auch für das Phänomen der Satzklammer nicht bzw. unvollständig wiederholte Testitems von der Analyse ausgeschlossen.

Gruppe / ZP Veränderung

nicht-SK-Gruppe (ZP1+2, n=10)

SK-Gruppe (ZP1+2, n=10)

RP-Gruppe (ZP3, n=14) – SK > + SK in % 1,8 (2/114) 13,1 (14/107) 32,1 (18/56)

+ SK > – SK in % 22,0 (22/100) 3,3 (3/92) 0,0

Tabelle 3: Ergebnisse Satzklammer – alle Gruppen

Die Ergebnisse in Tabelle 3 zeigen, dass in der nicht-Satzklammer-Gruppe mit 22,0 % noch verhältnismäßig viele zielsprachlich korrekte Strukturen mit einer Satzklammer in zielsprachenabweichende Muster mit fehlender Realisierung der Klammerstellung umgewandelt werden. Veränderungen in die zielsprachenkon- forme Richtung sind nur für 1,8 % aller Testsätze belegt. Diese Werte machen deutlich, dass die deutsche Satzklammer in der nicht-SK-Gruppe nach 58 Kontakt- stunden noch nicht erfolgreich erworben wurde – ein Ergebnis, das konform ist zu den oben dargelegten Beobachtungen von Pienemann (1989), Ellis (1989) und Ballestracci (2006).

In der Satzklammer-Gruppe nun werden – so ersichtlich aus den Daten in Tabelle 3 – insgesamt verhältnismäßig wenige Veränderungen der Ausgangsstruktur der Stimuli vorgenommen. Dennoch sind Umwandlungen in Richtung des zielspra- chenkonformen Musters für 13,1 % aller Testsätze belegt, während Verände- rungen in die Gegenrichtung nur in 3,3 % der relevanten Fälle vorkommen. Diese Werte lassen auf einen beginnenden Erwerb der deutschen Satzklammer schlie- ßen: Es werden schon einige, nämlich 13,1 %, aller ungrammatischen Testsätze bei der Wiederholung »korrigiert«, aber insgesamt werden die zielsprachenabwei- chenden Muster noch recht stark akzeptiert und entsprechend originalgetreu wiederholt bzw. in 3,3 % aller Fälle in diese Richtung abgewandelt.

Die Ergebnisse in Tabelle 3 machen deutlich, dass für die SK-Gruppe und die nicht-SK-Gruppe bei gleicher Anzahl der Kontaktstunden ein unterschiedlicher Erwerbserfolg bezüglich des Phänomens der Satzklammer zu verzeichnen ist.

Dieses Resultat ist auf die unterschiedliche Inputstrukturierung bzw. Progressi- onsgestaltung in den beiden Lernergruppen zurückzuführen (siehe hierzu auch Unterabschnitt 3.1, für detaillierte Darlegungen siehe Winkler 2011 und Winkler i. Vorb.).1 Offensichtlich hat hier in der SK-Gruppe die frühe und eindeutige Evidenz für die zugrundeliegende SOV-Wortstellung sowie die Klammerstruktur des Deutschen zu einer früheren Integration dieser Strukturen in die Lernerspra- che geführt.

Die Daten der Lerner der RP-Gruppe nun, welche nach 40 Kontaktstunden im Repetitorium und 3–5 Jahren schulischen Deutschunterrichts eine recht beträcht- liche Anzahl von Kontaktstunden absolviert haben dürften, reflektieren deutlich den erfolgreichen Erwerb der Satzklammer des Deutschen: 32,1 % aller zielspra- chenabweichenden Strukturen werden bei ihrer Wiederholung in entsprechende zielsprachenkonforme Stellungsmuster umgewandelt. Veränderungen in die Ge- genrichtung sind für die RP-Gruppe gar nicht mehr belegt.

1 Von besonderer Relevanz ist hierbei das Zusammenspiel von muttersprachlichem Strukturwissen mit strukturellen Eigenschaften des L2-Inputs.

In den vorangegangenen Unterabschnitten wurde die Funktionalität der EI als ein Messinstrument für grammatische Kompetenzen in der L2 anhand zweier ausge- wählter Phänomenbereiche exemplarisch vorgestellt. Für welche sprachlichen Bereiche und grammatischen Lerngegenstände nun eignet sich die EI noch als ein Testinstrument?

3.5 Weitere Phänomenbereiche für einen Test mit der EI

Grundsätzlich eignet sich der Einsatz einer EI für alle die sprachlichen Phäno- mene bzw. Phänomenbereiche, für die die L2-Erwerbsforschung feste Entwick- lungssequenzen identifizieren und darlegen konnte. Der in der Regel implikatio- nelle Charakter solcher Erwerbssequenzen bzw. das Wissen um die Systemhaftig- keit bestimmter Lerner-»Fehler« lassen dann eine genaue, erwerbsverlaufsorien- tierte Beurteilung des jeweiligen Entwicklungsstandes des Lerners bzw. der Lernergruppe zu.

Im Bereich der Verbalsyntax bzw. Wortstellung sind es neben der Satzklammer vor allem die Phänomene der Inversion und der Verbendstellung im Nebensatz, für die sich Entwicklungssequenzen mit implikationellem Charakter nachweisen ließen (z. B. Clahsen/Meisel/Pienemann 1983; Diehl/Christen/Leuenberger/Pelvat/

Studer 2000; Grießhaber 2011; Terrasi-Haufe 2004; Tschirner 1999). In dem weiten Bereich der Nominalflexion liegen umfangreiche Studien zum Erwerb der Katego- rien Kasus und Genus vor (siehe z. B. Sahel 2010 für einen Überblick und Diehl/

Christen/Leuenberger/Pelvat/Studer 2000; Wegener 1995a, 1995b sowie die Beiträ- ge in Ahrenholz 2008 für Detailbetrachtungen). Aber auch der Erwerb der Pluralmorphologie oder der Verbalflexion (z. B. Diehl/Christen/Leuenberger/Pel- vat/Studer 2000; Dimroth/Haberzettl 2008) kann mit einer EI getestet werden, ebenso wie beispielsweise die Beherrschung komplexer Konditionalgefüge in fortgeschrittenen Erwerbsstadien. Ein weiteres, eher auf diskurspragmatischer Ebene angesiedeltes Phänomen, für welches eine EI geeignet scheint, ist die Voranstellung von Objekten bzw. Objektphrasen wie zum Beispiel in Den Verkaufs- manager hat die Sekretärin gestern angerufen (nicht den Sachbearbeiter, den Kunden- support, etc). Trotz ihrer Kasusmarkierung werden diese topikalisierten Phrasen mit Objektstatus von L2-Lernern nämlich häufig als Subjekte bzw. als Agens des Satzes interpretiert (z. B. Wegener i. Dr.).

Letztendlich aber können mit einer EI auch beliebige andere sprachliche Phänomene getestet werden, welche dem Forscher / Lehrer in einem bestimm- ten Kontext und für eine bestimmte Lernergruppe relevant erscheinen. Ein kurzer Vorschlag, wie man als Kursleiter eine EI in das Unterrichtsgeschehen integrieren kann, soll im folgenden Abschnitt 4 unterbreitet werden, bevor in Abschnitt 5 dann auf methodische Aspekte des Testdesigns näher eingegangen wird.

4. Einsatz einer EI im Sprachunterricht

An sich kann eine EI von jedem Kursleiter unter Berücksichtigung der spezifischen Charakteristika seiner Lernergruppe selbst entworfen werden.

Nach der Auswahl relevanter, zu testender Phänomene werden zunächst entsprechende Stimuli erarbeitet und alsdann eingesprochen. Hierzu kann beispielsweise ein Diktiergerät oder eine spezielle Software, die in der Regel in jedem Sprachlabor zur Verfügung steht, dienen. Nach dem Einsprechen der Stimuli kann die EI dann ganz wie eine andere Übung mit den Kursteilneh- mern während einer Sprachlaborsitzung durchgeführt werden. Die Lerner hören dabei die Testsätze über Kopfhörer und sprechen ihre jeweiligen Antworten in das Mikrofon ihres Laborplatzes ein. In Abhängigkeit von der Länge der Stimuli dauert dies bei etwa 30 Testsätzen 10–20 Minuten. Die Antworten der Lerner werden mittels der im Sprachlabor zur Verfügung stehenden Technik / Software aufgezeichnet und nach Beendigung der EI abgespeichert.

Die Auswertung der EI kann dann in Hausarbeit durch die Lerner selbst erfolgen.

Dazu erhält jeder Lerner seine eigene Sounddatei mit seinen aufgezeichneten Antworten, eine Liste der Originalstimuli, sowie einen Kriterienkatalog oder eine tabellarische Vorlage zur Auswertung der EI. In dem Kriterienkatalog bzw. der tabellarischen Vorlage sind diejenigen Phänomene aufgeführt, welche bei der Auswertung erfasst werden sollen (z. B. die Flexionsendung am Verb, die Stellung des Negators, die Kasusmarkierung am Objektartikel etc.). Die Lerner identifizie- ren und dokumentieren dann somit selbst die Veränderungen, die sie beim Nachsprechen der Stimuli vorgenommen haben. Die Ergebnisse dieser individu- ellen Auswertung können in der Folge im Unterricht zusammengetragen und gemeinsam besprochen werden. Darüber hinaus kann der Kursleiter natürlich auch eigene Auswertungen und Analysen mittels der aufgezeichneten Lernerant- worten durchführen.

Was nun bringt ein solches Vorgehen dem Lehrer und dem Lerner? Welcher Nutzen kann daraus gezogen werden?

In erster Linie, so meine Erfahrung, ist die Durchführung einer EI eine willkom- mene, interessante Abwechslung im ansonsten zuweilen recht monotonen, ge- meinhin bekannten Unterrichtsgeschehen. Es präsentiert sich mit der EI eine neue Art der Übung, die vom Lerner in der Regel gar nicht als eine Methode der Lernerfolgskontrolle bzw. Sprachstandsmessung wahrgenommen wird. Für den Lehrer aber bietet sie eine ganz andere, eher (spracherwerbs)prozessorientierte Perspektive auf die Leistungen und Kompetenzen seiner Lerner. Es zeigt sich hier vor allem die kognitive Eigengesetzlichkeit von Spracherwerbsprozessen an sich:

ein gehörter Satz kann unter Umständen nicht in der Form wiederholt werden, in der er gehört wurde, so, wie eine bestimmte Form, die gelehrt wird, zuweilen

(noch) nicht gelernt werden kann, weil der Lerner kognitiv noch nicht bereit dazu ist.

Darüber hinaus wird in den von den Lernern vorgenommenen Veränderungen bei der Wiederholung der Stimuli die Systemhaftigkeit und innere Gesetzmäßig- keit von zielsprachenabweichenden Strukturen, welche in der Regel als »Fehler«

bezeichnet werden, deutlich. Aus dieser Perspektive dann ist ein »Fehler« nicht mehr ein »Fehler«, sondern die entsprechende Struktur ist Ausdruck eines bestimmten Entwicklungsstadiums in einem eigendynamischen, kognitiv-krea- tiven Prozess, dem Prozess des Fremdsprachenlernens nämlich. Für Lehrer und Lerner zeigt sich hier: Im Gegensatz zu vielleicht vielen anderen Lernprozessen, auf die man durch willentliche Steuerung oder konditionierende Wiederholung Einfluss nehmen kann, unterliegt ein Sprachlernprozess in großen Teilen natür- lichen Entwicklungsdynamiken, welche sich der willentlichen wie auch unter- richtlichen Steuerung und Beeinflussung häufig weitgehend entziehen. Jeder Fremdspracherwerbsprozess sollte vor dem Hintergrund dieses Umstandes gese- hen werden, und es sollte die Aufgabe fremdsprachlicher Curriculumsentwick- lung sein, diese Erkenntnis entsprechend – und wenn möglich sogar gewinnbrin- gend – in Sprachlehrprogramme zu integrieren (siehe hierzu z. B. Dimroth 2009).

5. Methodische Aspekte des Designs einer EI 5.1 Stimulidesign

In den Ausführungen der vorangegangenen Abschnitte ist bereits deutlich geworden, dass die in einer EI verwendeten Stimuli bezüglich ihrer Länge kontrolliert sind. Die Wort- bzw. Silbenanzahl der einzelnen Stimuli eines EI-Tests sollte hierbei möglichst identisch sein. Vor allem in Kontexten, in denen mit der EI morphologische Phänomene (z. B. Subjekt-Verb-Kongruenz, Kasusflexion) getes- tet werden, ist die Kontrolle der Anzahl der Silben von besonderer Relevanz, da eine Silbe sehr häufig wichtige, in Form von Morphemen kodierte grammatische Information transportiert.

Die Silbe als kleinste bedeutungstragende Einheit im sprachlichen System an sich transportiert hier wichtige grammatische Information.

Einen weiteren zu beachtenden Aspekt beim Design der Stimuli einer EI stellt die zu verwendende Lexik dar. Das eingesetzte Wortmaterial sollte den Lernern bekannt und in seiner Verwendung vertraut sein. Außerdem sollten die Ge- brauchshäufigkeiten der verwendeten Lexeme – je nach Lernsituation in der Alltagssprache oder im Unterrichtskontext – nicht zu sehr variieren. Wörter, die der betreffenden Lernergruppe bekannterweise Ausspracheschwierigkeiten be- reiten, gilt es zu vermeiden, da es hierdurch zu einer Beeinträchtigung der erfolgreichen Wiederholung eines Stimulus kommen kann.

In Unterabschnitt 3.2 wurde bereits erwähnt, dass in einer EI in der Regel sowohl grammatische, zielsprachenkonforme, als auch ungrammatische, zielsprachenab- weichende Strukturen als Stimuli verwendet werden. Das Verhältnis von gram- matischen und ungrammatischen Stimuli sollte hierbei möglichst 1:1 sein.

Gleiches gilt auch für den Einsatz von sogenannten »Fillern«, also Stimuli, die das relevante, zu testende sprachliche Phänomen gar nicht enthalten. Sie dienen in der Regel dazu, den Lerner vom eigentlichen Untersuchungsgegenstand abzulenken und so die Spontanität und Unvoreingenommenheit seiner sprachlichen Reakti- onen zu gewährleisten. Optimalerweise sollten die Filler mindestens 50 % der Testsätze einer EI ausmachen. Werden in einer EI unterschiedliche grammatische Phänomene getestet, so können die einzelnen Stimuli auch gegenseitig als Filler füreinander fungieren.

Bezüglich des Umfangs hat sich ein Design mit 30 Stimuli pro EI als geeignet erwiesen. Die Aufgabe ist so für die Lerner nicht ermüdend und liefert aber dennoch eine repräsentative Datenmenge. Jeder EI sollten außerdem einige Probesätze vorangestellt werden, anhand derer den Lernern die Prozedur erläu- tert wird und welche sie auf die sie erwartende Aufgabe vorbereiten.

5.2 Testdesign

Eine fast größere methodische Herausforderung als der Entwurf der Stimuli ist die Planung des Testablaufs an sich. Hierbei geht es in erster Linie darum, die Auslösung eines sprachlichen Rekonstruktionsprozesses im Lerner bei der Wie- derholung der einzelnen Testsätze sicher zu stellen. Eine Studie von McDade/

Simpson/Lamb (1982) zeigte, dass Lerner durchaus in der Lage sind, Sätze, deren Bedeutung sie nicht verstanden, zu wiederholen, wenn die Wiederholung in direktem Anschluss an das Hören der Sätze erfolgte. Es ist davon auszugehen, dass in diesem Fall eine Memorierung und nachahmungsartige Wiederholung der entsprechenden Strukturen stattgefunden hat. Gab es jedoch eine Verzögerung von drei Sekunden zwischen dem Hören und Nachsprechen der den Lernern in ihrer Bedeutung unklaren Testsätze, so konnten diese in der Regel nicht wieder- holt werden. Offensichtlich also hat die zeitliche Verzögerung hier die Fähigkeit der Lerner zur Memorierung und bloßen Nachahmung der Stimuli stark einge- schränkt.

Bezüglich der Anlage eines EI-Tests kann aus diesen Ergebnissen von McDade/

Simpson/Lamb (1982) geschlussfolgert werden, dass eine Verzögerung zwischen akustischer Darbietung der Stimuli und ihrer Wiederholung das Auslösen des gewünschten Rekonstruktionsprozesses im Lerner positiv beeinflussen sollte.

Aus diesem Grund ist in der L2-Erwerbsforschung zuweilen die Praxis anzutref- fen, die Lerner bzw. Probanden vor der Wiederholung der Stimuli von 1–5 zählen zu lassen, oder auch von 21–23, oder auch rückwärts. Auf diese Weise ist dann der

zeitliche Versatz zwischen Stimuluswahrnehmung und entsprechender Antwort sicher gestellt.

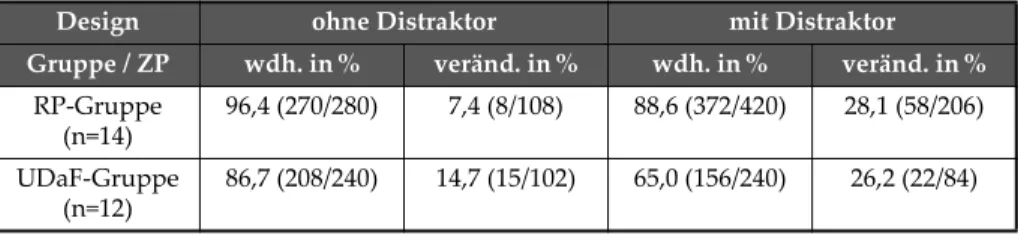

Ein weiteres Mittel zur Verhinderung von bloßem Memorieren und Imitieren ist der Einsatz von sogenannten »Distraktoren«, z. B. in Form von zweistelligen Zahlen, wie sie auch in der vorliegenden Studie verwendet wurden. Vor der Entscheidung für ihren Einsatz wurden die Distraktoren in der RP-Gruppe sowie in einem weiteren universitären DaF-Sprachkurs (UDaF-Gruppe, n=12), dessen Lerner das Niveau A1 erreicht hatten, erprobt. Die Prozedur hier kann wie folgt beschrieben werden: Die Lerner hören den Stimulus. Die Lerner sehen dann – entweder als Schild vom Kursleiter sichtbar hochgehalten oder per Beamer an die Wand projiziert – eine beliebige, für jeden Testsatz verschiedene, Zahl. Die Aufgabe der Lerner ist es, diese Zahl zu nennen. Erst dann wiederholen die Lerner den gehörten Satz.1

Der Effekt und die Wirksamkeit des Einsatzes von Distraktoren spiegelt sich in den Daten in Tabelle 4 unten wider. Die Werte in den Spalten »wiederholt«

geben jeweils an, wie viel Prozent (bzw. wie viel Items absolut) aller in der EI vorkommenden Stimuli von den Lernern erfolgreich wiederholt wurden.2 Die Werte in den Spalten »verändert« hingegen stellen dar, wie viel Prozent (bzw. wie viel Items absolut) aller erfolgreich wiederholten Stimuli mit dem Phänomen der Negation oder der Satzklammer bei ihrer Wiederholung struk- turell verändert wurden. Eine solche Veränderung lässt eindeutig auf das Stattfinden eines aktiven sprachlichen Rekonstruktionsprozesses im Lerner schließen.

1 In fortgeschrittenen Lernergruppen können auch drei- oder vierstellige Zahlen als Distraktoren fungieren. Darüber hinaus eignen sich auch Bilder von Gegenständen als Distraktoren, wobei die Lerner dann hier den jeweils abgebildeten Gegenstand benen- nen müssen.

2 Ein Stimulus wurde als »erfolgreich wiederholt« gewertet, wenn die Antwort des Lerners alle grundlegenden, d. h. strukturgebenden, Konstituenten des jeweiligen Testsatzes (Subjektphrase, Verbalkomplex, Objektphrase bzw. Lokalbestimmung, ggf. ein Negationswort) enthielt. Dies bedeutet, dass der Stimulus in (8) unten, wiederholt als (8’) als »erfolgreich wiederholt« gilt, da hier bei der Wiederholung lediglich das Adjektiv der Subjektphrase – nicht aber die Subjektphrase selbst – getilgt wurde. Des Weiteren wurden Veränderungen am Objektartikel und an der Stellung der einzelnen Glieder des Verbalkomplexes vorgenommen, wobei aber alle Konstituenten des Originalstimulus in der Antwort der Lernerin wieder vollständig auftauchten:

(8) *Der schöne Mann hat geküsst die Frau.

(8’) Der Mann hat der Frau geküsst (Lara, 58h)

Wie die Daten in Tabelle 4 zeigen, werden zum Einen bei Verwendung von Distraktoren in allen Lernergruppen insgesamt weniger Testsätze erfolgreich wiederholt. Dies hat eine Reduzierung der am Ende für die Auswertung zur Verfügung stehenden Datenbasis zur Folge. Zum Anderen aber ist unter Verwen- dung von Distraktoren auch der prozentuale Anteil der bei ihrer Wiederholung veränderten Testsätze deutlich höher, was für die Auslösung eines Rekonstrukti- onsprozesses unter diesen Testbedingungen spricht. In Anbetracht des überge- ordneten Anlageziels einer EI, nämlich der Aktivierung der dem Lerner eigenen fremdsprachlichen Ressourcen, ist der Einsatz von Distraktoren also trotz der damit einhergehenden Reduzierung der letztendlichen Datenbasis durchaus empfehlenswert.

Eine weitere erwähnenswerte Methode zur Forcierung eines aktiven sprachlichen Rekonstruktionsprozesses im Lerner stellt Erlam (2006) vor. Sie versucht, die Aufmerksamkeit ihrer Probanden verstärkt auf die Bedeutung der Stimuli zu lenken, indem sie sie vor deren Wiederholung eine Einstellungsfrage beantworten lässt. Die Testsätze sind hierzu in Form von Aussagen formuliert. Für einen EI- Test zur nominalen Pluralbildung wäre beispielsweise ein Stimulus wie Alle Kinder essen gerne Bananen denkbar. In Erlams (2006) Studie nun markieren die Lerner nach dem Hören, aber vor der Wiederholung des Stimulus auf einem Antwortbogen ihre Einstellung zu der Aussage des gehörten Satzes und können hierbei wählen zwischen ›True‹, ›Not true‹ und ›Not sure‹ (Erlam 2006: 474). Erst im Anschluss daran wird der Stimulus durch die Lerner wiederholt.

Ein Problem bei diesem Vorgehen könnte darin bestehen, dass die Lerner hier beim Nachsprechen Sätze in Form einer Assertion, einer Aussage, wiederholen, deren Inhalt sie zuvor eventuell nicht zugestimmt haben. Sie müssen also ggf. eine sprachliche Äußerung tätigen, die nicht wirklich ihrer Auffassung entspricht. Dies könnte zusätzliche Konzentration und Gedächtniskapazitäten erfordern und würde die Testbedingungen von Item zu Item und Lerner zu Lerner so inkonstant machen.

Unabhängig von dem Einsatz von Distraktoren bzw. der Entscheidung für ein bestimmtes Testdesign sollte es bei einer EI auf jeden Fall ein festgesetztes

Design ohne Distraktor mit Distraktor

Gruppe / ZP wdh. in % veränd. in % wdh. in % veränd. in % RP-Gruppe

(n=14)

96,4 (270/280) 7,4 (8/108) 88,6 (372/420) 28,1 (58/206)

UDaF-Gruppe (n=12)

86,7 (208/240) 14,7 (15/102) 65,0 (156/240) 26,2 (22/84)

Tabelle 4: Erfolgreiche Wiederholung und Veränderung von Stimuli in Abhängigkeit vom Einsatz von Distraktoren

Zeitlimit für die Wiederholung der einzelnen Stimuli geben. Die hierdurch erforderliche Schnelligkeit der Lerner bei ihren Antworten schränkt die Möglich- keit zu langen Nachdenkens bzw. Versuche des Erinnerns stark ein und wird so den Einsatz der lernereigenen fremdsprachlichen Ressourcen bei der Wiederho- lung der Stimuli zusätzlich fördern. In der vorliegenden Studie hat sich ein Zeitfenster von 10 bzw. 15 Sekunden für die Wiederholung eines Stimulus ohne bzw. mit Distraktor als sinnvoll erwiesen. Nach dem Ablauf dieser Zeitspanne erfolgte dann automatisch die Einspielung des nächsten Testsatzes.

5.3 Auswertung einer EI

In Abschnitt 3 dieses Beitrages wurde bereits erläutert, dass die Veränderung eines Stimulus von einer zielsprachenabweichenden Struktur hin zu einer ziel- sprachenkonformen Struktur als starke Evidenz für die Präsenz der entspre- chenden Struktur in der zugrundeliegenden lernersprachlichen Grammatik – und somit für ihren erfolgreichen Erwerb – zu interpretieren ist. Der gegenteilige Fall, nämlich die Veränderung einer zielsprachenkonformen Struktur in eine zielspra- chenabweichende Struktur, ist dann konsequenterweise als Evidenz gegen den erfolgreichen Erwerb der entsprechenden Struktur zu interpretieren. Das rele- vante Phänomen ist (noch) nicht Bestandteil der lernersprachlichen Grammatik.

Wie aber nun sind originalgetreue Wiederholungen von Stimuli zu interpretieren, bzw. Antworten von Lernern, bei denen im relevanten Strukturbereich keine Veränderungen vorgenommen wurden? Bedeutet dies, dass die wiederholten Strukturen einen Bestandteil der lernersprachlichen Grammatik darstellen? Bei der Suche nach einer Antwort auf diese Frage gilt zu bedenken, dass es im Rahmen einer EI die Aufgabe des Lerners ist, den gehörten Satz nachzusprechen.

Originalgetreu wiederholte Stimuli – seien es grammatische oder ungramma- tische – können somit das Resultat der Erfüllung dieser Aufgabenstellung sein und müssen nicht zwingenderweise die zugrundeliegende lernersprachliche Grammatik widerspiegeln. Es wäre ja durchaus denkbar, dass es dem Lerner gelungen ist, die entsprechende Struktur zu memorieren und dann zu imitieren, ohne dass hierbei ein sprachlicher Rekonstruktionsprozess stattgefunden hat. Aus diesem Grunde wird originalgetreuen Imitationen im Rahmen einer EI in der Spracherwerbsforschung in der Regel keine Evidenz beigemessen. Analysen und Interpretationen erfolgen nur auf Grundlage der durch den Lerner / Probanden vorgenommenen Veränderungen beim Nachsprechen der Stimuli.

Eine Möglichkeit der Umgehung des dargelegten methodischen Problems findet sich bei Erlam (2006). Sie fordert ihre Probanden nämlich auf, die gehörten Sätze in korrektem Englisch – was die Zielsprache für die Probanden war – zu wiederho- len. Auf der Grundlage dieser Idee von Erlam (2006) schlägt Mackey (2005: 5) für die Auswertung und Interpretation der Lernerdaten eine Differenzierung zwi-

schen »stabilem« und »instabilem« Wissen in der L2 vor: Werden bezüglich eines bestimmten sprachlichen Phänomens von 2 grammatischen, zielsprachenkon- formen Stimuli und 2 ungrammatischen, zielsprachenabweichenden Stimuli alle 4 Stimuli in zielsprachenkonformer Struktur, also in »korrektem Englisch«, wiederholt, so verfügt der Lerner über stabiles Wissen bezüglich des relevanten Phänomens. Werden aber nur 2 der 4 Ausgangsstimuli in »korrektem Englisch«

wiederholt, so wird dem entsprechenden Lerner instabiles Wissen zugeschrieben.

Offensichtlich scheint es hierbei für Mackey (2005) keine Rolle zu spielen, wie die 2 korrekten Lernerantworten zustande gekommen sind – ob durch die jeweils originalgetreue Wiederholung der 2 grammatischen und 2 ungrammatischen Stimuli (ohne Korrekturen) oder aber durch Veränderungen der Stimuli und

»Korrekturen« in beide Richtungen, auch in die zielsprachenabweichende. Neben diesem meines Erachtens etwas problematisch erscheinenden Aspekt sehe ich jedoch bei Erlam (2006) ein methodisch insgesamt auffälligeres Problem, und zwar das der Aufforderung ihrer Probanden zur Korrektur der dargebotenen Stimuli. Es ist davon auszugehen, dass die Probanden bei der Absolvierung des EI-Tests dann stärker auf ihr explizites grammatisches Regelwissen in der L2 zurückgreifen bzw. dass dieses Wissen von Beginn des Tests an aktiviert ist – und genau dies soll mit der Methodik einer EI, wie sie in diesem Beitrag dargelegt wurde, ja gerade verhindert werden.

Nichtsdestotrotz stellt die Vorgehensweise von Erlam (2006) aber eine beachtens- werte Alternative zum klassischen EI-Design dar.

6. Schlussbemerkungen – Kritische Beurteilung der EI und Desiderata In diesem Artikel wurde die »Elicited Imitation Task« als eine Methode zur Erfassung und Messung fremdsprachlichen Grammatikwissens vorgestellt. Die große Stärke dieser in ihrer Anlage psycholinguistisch motivierten Methode besteht in ihrer Ausrichtung auf die Aufdeckung prozeduralen, impliziten Wissens in der L2. Sie unterscheidet sich hierin grundlegend von »klassischen«

Testverfahren, welche in der Regel verstärkt deklaratives Wissen, d. h. explizite grammatische Regelkenntnis, erfassen (siehe zum Beispiel Elder/Ellis 2009).

Eine EI gibt repräsentative Einblicke in die zugrundeliegende Struktur und den Entwicklungsstand der lernersprachlichen Grammatik. Im Gegensatz zu z. B.

strukturierten bzw. standardisierten Interviews, welche eine der EI vergleichbare Leistung erbringen können, erlaubt ein EI-Design nicht nur das parallele Testen mehrerer Lerner gleichzeitig, sondern ermöglicht vor allem das ganz gezielte Abfragen bestimmter grammatischer Phänomene oder spezieller Strukturen. Auf diese Weise liefert eine EI in der Regel eine differenzierte sowie quantitativ zufriedenstellende Datenbasis.

Allerdings gilt es anzumerken, dass Design und Auswertung einer EI vor allem im Alleingang (noch?) recht aufwendig und zeitintensiv sind. Entsprechende Materialien hierfür standen nach Wissen der Autorin zum Zeitpunkt des Verfas- sens dieses Artikels noch nicht zur Verfügung. Jedoch wäre es durchaus denkbar, eine oder mehrere EIs im Kollegium zu entwickeln und diese dann entsprechend in den jeweils betreuten Lernergruppen einzusetzen.

Neben diesen eher praktischen Aspekten ist ein ernstzunehmendes methodolo- gisches Problem des EI-Tests der in Unterabschnitt 5.3 besprochene Umgang mit originalgetreu wiederholten Stimuli. Welche Evidenz liefern sie? Was sagt es uns, wenn Testsätze vom Lerner unverändert wiederholt werden? In diesem Bereich sind zweifelsohne weitere, detaillierte Studien sowie die differenzierte Diskussion ihrer Ergebnisse notwendig.

Gleiches gilt auch für die Bereiche des Stimulus- und Testdesigns, welche in direktem Bezug zu letztgenanntem Problem stehen. Es ist zu hoffen, dass zukünftige psycho- und neurolinguistische Studien nicht nur Aufschluss über das Verhältnis von L2-Niveau und angemessener bzw. notwendiger Stimuluslänge geben können, sondern dass hier vor allem auch Erkenntnisse bezüglich der Auslösung und Überprüfung eines sprachlichen Rekonstruktionsprozesses im Lerner gewonnen werden.

Außerdem wäre es wünschenswert, Methoden der automatischen Spracherken- nung für die Auswertung einer EI einzusetzen. Erste Studien in dieser Richtung wurden von z. B. Graham/Lonsdale/Kennington/Johnson/McGhee (2008) vorge- legt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die EI als eine Methode der Messung zugrundeliegender grammatischer Kompetenz in der L2 durchaus Potenziale und Möglichkeiten einer Weiterentwicklung bietet. Zukünftige Studien und weiterführende Arbeiten in diesem Gebiet werden zeigen müssen, ob und wie sie sich als ein – idealerweise normiertes – Testinstrument im DaF-/DaZ- Bereich etablieren kann. Für den jetzigen Zeitpunkt bleibt zu hoffen, mit dem vorliegenden Beitrag Chancen, Möglichkeiten und alternative Wege, die die EI bietet, aufgezeigt und so vielleicht zu einer intensiveren Beschäftigung mit dieser Methode – sei es in Forschungsarbeiten oder in der Unterrichtspraxis – angeregt zu haben.

Literatur

Ahrenholz, Bernt (Hrsg.): Zweitspracherwerb. Diagnosen – Verläufe – Voraussetzungen. Beiträge aus dem 2. Workshop Kinder mit Migrationshintergrund. Freiburg i. Br.: Fillibach, 2008.

Baddeley, Alan D.; Gathercole, Susan; Papagno, Costanza: »The phonological loop as a language learning device«, Psychological Review 105 (1998), 158–173.

Ballestracci, Sabrina: Zum DaF-Erwerb ausgewählter grammatischer Strukturen der deutschen Sprache bei italophonen Studierenden der Pisaner Fakultät der Lingue e Letterature Straniere.

Dissertation. Università di Pisa, Department for Linguistics, 2006. http://www.hum- net.unipi.it/dott_linggensac/materiale/Ballestracci_Dissertation.pdf (22.3.2011).

Becker, Angelika: »The semantic knowledge base for the acquisition of negation and the acquisition of finiteness«. In: Hendriks, Henriëtte (Hrsg.): The Structure of Learner Varieties. Berlin; New York: de Gruyter, 2005, 263–314.

Clahsen, Harald; Meisel, Jürgen; Pienemann, Manfred: Deutsch als Zweitsprache: Der Spracherwerb ausländischer Arbeiter. Tübingen: Narr, 1983.

Diehl, Erika; Christen, Helen; Leuenberger, Sandra; Pelvat, Isabelle; Studer, Thérèse:

Grammatikunterricht: Alles für der Katz? Untersuchungen zum Zweitspracherwerb Deutsch.

Tübingen: Niemeyer, 2000.

Dimroth, Christine: »Lernervarietäten im Sprachunterricht«, Zeitschrift für Literaturwissen- schaft und Linguistik 39 (2009), 60–80.

Dimroth, Christine; Haberzettl, Stefanie: »Je älter desto besser. Lernen Kinder Deutsch als Zweitsprache schneller als Deutsch als Erstsprache?«. In: Ahrenholz, Bernt; Bredel, Ursula; Klein, Wolfgang; Rost-Roth, Martina; Skiba, Romuald (Hrsg.): Empirische Forschung und Theoriebildung. Beiträge aus der Soziolinguistik, Gesprochene-Sprache-For- schung und Zweitspracherwerbsforschung. Berlin u. a: Lang, 2008, 227–239.

Edmondson, Willis; House, Juliane: Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen:

Francke, 1993.

Elder, Catherine; Ellis, Rod: »Implicit and Explicit Knowledge of an L2 and Language Proficiency«. In: Ellis, Rod; Loewen, Shawn; Elder, Catherine; Erlam, Rosemary; Philip, Jenefer; Reinders, Hayo: Implicit and Explicit Knowledge in Second Language Learning, Testing and Teaching. Clevedon: Multilingual Matters, 2009, 167–193.

Ellis, Nick: »Memory for language«. In: Robinson, Peter (Hrsg.): Cognition and Second Language Instruction. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 33–68.

Ellis, Rod: »Are classroom and naturalistic acquisition the same? A study of the classroom acquisition of German word order rules«, Studies in Second Language Acquisition 11 (1989), 305–328.

Ellis, Rod: »Measuring implicit and explicit knowledge of a second language: A psychomet- ric study«, Studies in Second Language Acquisition 27 (2005), 141–172.

Erlam, Rosemary: »Elicited Imitation as a Measure of L2 Implicit Knowledge: An Empirical Validation Study«, Applied Linguistics 27 (2006), 464–491.

Graham, C. Ray; Lonsdale, Deryle; Kennington, Casey; Johnson, Aaron; McGhee, Jeremiah:

»Elicited Imitation as an Oral Proficiency Measure with ASR Scoring«. In: Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC’08), 2008, 1604–1610.

Online: http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/pdf/409_paper.pdf (22.3.2011).

Grießhaber, Wilhelm: »Die Profilanalyse als Bindeglied zwischen Sprachstandsdiagnose und Grammatikunterricht für Deutsch als Zweitsprache«. In: Köpcke, Klaus-Michael;

Noack, Christina (Hrsg.): Sprachliche Strukturen thematisieren. Baltmannsweiler: Schnei- der Hohengehren, 2011, 218–233.

Haberzettl, Stefanie: »Progression im ungesteuerten Erwerb und im gesteuerten Erwerb«.

In: Ahrenholz, Bernt (Hrsg.): Kinder mit Migrationshintergrund. Spracherwerb und Förder- möglichkeiten. Freiburg i. Br.: Fillibach, 2006, 203–220.

Hamayan, Else; Saegert, Joel; Laraudee, Paul: »Elicited imitation in second language learners«, Language and Speech 20 (1977), 86–97.

Indefrey, Peter: »It’s time to work towards explicit processing models for native and L2 speakers«, Applied Psycholinguistics 27 (2006), 66–69.

Klein, Wolfgang: Zweitspracherwerb. Eine Einführung. Frankfurt am Main: Hain, 1984.

Klein, Wolfgang; Perdue, Clive: Utterance Structure. Developing Grammars Again. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 1992.

Klein, Wolfgang; Perdue, Clive: »The Basic Variety. Or: Couldn’t Natural Languages be much Simpler?«, Second Language Research 13 (1997), 301–347.

Krashen, Steven: Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford: Perga- mon, 1981.

Mackey, Alison: Revisiting Elicited Imitation. Manuskript, Georgetown University, 2005.

Online: http://mason.gmu.edu/~asherris/Portfolio/Coursework/Ling681 SLAResearch Methodology/Elicited_Imitation.pdf (22.3.2011).

McDade, Hiram L.; Simpson, Martha A.; Lamb, Donna Elmer: »The use of elicited imitation as a measure of expressive grammar: A question of validity«, Journal of Speech and Hearing Disorders 47 (1982), 19–24.

McDonald, Janet L.: »Beyond the critical period: Processing-based explanations for poor grammaticality judgment performance by late second language learners«, Journal of Memory and Language 55 (2006), 381–401.

Munnich, Edward; Flynn, Suzanne; Martohardjono, Gita: »Elicited imitation and gramma- ticality judgment tasks: What they measure and how they relate to each other«. In:

Tarone, Elaine; Gass, Susan; Cohen, Andrew (Hrsg.): Research Methodology in Second- language Acquisition. New Jersey: Erlbaum, 1994, 227–245.

Ortega, Lourdes; Iwashita, Noriko; Norris, John; Rabie, Sara: »An investigation of elicited imitation in crosslinguistic SLA research«, Conference handout from paper presented at the meeting of the Second Language Research Forum, Toronto, Canada, October 2002.

Pienemann, Manfred: »Is language teachable? Psycholinguistic experiments and hypo- theses«, Applied Linguistics 10 (1989), 52–79.

Pienemann, Manfred: Language Processing and Second Language Development: Processability Theory. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1998.

Sachs, Jacqueline S.: »Recognition memory for syntactic and semantic aspects of connected discourse«, Perception and Psychophysics 2 (1967), 437–442.

Sahel, Said: »Ein Kompetenzstufenmodell für die Nominalphrasenflexion im Erst- und Zweitspracherwerb«. In: Mehlem, Ulrich; Sahel, Said (Hrsg.): Erwerb schriftsprachlicher Kompetenzen im DaZ-Kontext: Diagnose und Förderung. Freiburg i. Br.: Fillibach, 2010, 185–

209.

Schimke, Sarah: The acquisition of finiteness by Turkish learners of German and Turkish learners of French: Investigating knowledge of forms and functions in production and comprehension.

Dissertation. Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, 2009.

Slobin, Dan Isaac; Welsh, Charles A.: »Elicited imitation as a research tool in developmental psycholinguistics«. In: Ferguson, Charles A.; Slobin, Dan Isaac (Hrsg.): Studies of Child Language Development. New York: Holt, Reinhart and Winston, 1973.

Terrasi-Haufe, Elisabetta: Der Schulerwerb von Deutsch als Fremdsprache. Eine empirische Untersuchung am Beispiel der italienischsprachigen Schweiz. Tübingen: Niemeyer, 2004.

Tschirner, Erwin: »Lernergrammatiken und Grammatikprogression«. In: Skibitzki, Bernd;

Wotjak, Barbara (Hrsg.): Linguistik und Deutsch als Fremdsprache. Festschrift für Gerhard Helbig. Tübingen: Niemeyer, 1999, 227–240.

VanPatten, Bill: »Input Processing in Second Language Acquisition«. In: VanPatten, Bill (Hrsg.): Processing Instruction. Theory, Research, and Commentary. Mahwah, N. J.: Erlbaum, 2004, 5–31.

Verhagen, Josje: Finiteness in Dutch as a second language. Utrecht: LOT Dissertation Series, 2009.