Tagungsband

19 .

Kreisläufe schließen

Termin: 28.–29.10.2015, Försterschule in Bruck/Mur

HERZ Energietechnik GmbH Herzstraße 1, A-7423 Pinkafeld, Mail: office-energie@herz.eu, Web: www.herz.eu

BINDER Energietechnik GmbH Mitterdorfer Straße 5, A-8572 Bärnbach, Mail: office@binder-gmbh.at,

Web: www.binder-gmbh.at

Biomasseanlagen von 4 bis 20.000 kW

- Bester Heizkomfort - Hoher Wirkungsgrad

- Österreichische Qualitätsprodukte - Flächendeckendes Service

- Kompetente Beratung

• Biomasseanlagen 4 - 20.000 kW

• Warm-, Heißwasser- &

Dampfkessel, Warmluftsysteme

• Wärmepumpen 5 - 110 kW

Umweltfreundlich Heizen mit HERZ & BINDER

Die größte erneuerbare

Energiequelle der Welt:

Mutter Natur

büro für erneuerbare energie ing. leo riebenbauer

Der Natur geht niemals die Kraft aus. Pflanzen- und Tierwelt erneuern sich Tag für Tag und erzeugen dabei Biomasse, die wir hervorragend für Treibstoff-, Strom- und Wärmegewinnung nutzen können.

Nachwachsende Rohstoffe, unsere Sonne, Wind,Wasser und Energieeffizienz bilden das Rückgrat eines

nachhaltigen und bewußten Umganges mit unseren Ressourcen. Sprechen Sie mit uns über Erneuerbare

Energie – das Natürlichste der Welt.

Komplettanlagen zur Energieerzeugung

Biomasse-Blockheizkraftwerke

Ligentoplant 140

Schlüsselfertige Containeranlagen Elektrische Leistung ab 140 kW Thermische Leistung ab 240 kW

TÜV - ze

rtif izie rte Sich erh eitss teu eru ng

Effizient Strom und Wärme aus Holz

Ligento green power GmbH Hahnenbalz 35

D-90411 Nürnberg

Tel: +49(0)911 - 2 40 30 05-0 Fax: +49(0)911 - 2 40 30 05-99 info@ligento.de

www.ligento.de

28.–29. Oktober 2015, Försterschule Bruck a. d. Mur 19.

Programmübersicht/Inhaltsverzeichnis

Mittwoch, 28.10.2015

Biomassetag

09:00– 11:00 Block I: Energiepolitik international . . . 17

11:30–13:10 Block II: Kreisläufe schließen . . . 35

14:30–15:45 Block III: Innovationen aus der Praxis . . . 41

16:15–18:00 Block IV: Über den Tellerrand . . . 47

ab 19:30 Abendempfang mit Jubiläumsfeier 20 Jahre Österreichischer Biomasse-Verband

Donnerstag, 29.10.2015

Heizwerke-Betreibertag 09:00–10:30 Block I: Erfolg im Heizwerk . . . 5711:00–13:15 Block II: Photovoltaik, Solarthermie und Wärmepumpen . . . 69

14:15–16:00 Block III: Neue Entwicklungen für Heizwerke-Betreiber . . . . 93

16:30–18:00 Block IV: Technische Herausforderungen . . . 109

Impressum: Herausgeber, Eigentümer und Verleger: Österreichischer Biomasse-Verband, Franz Josefs-Kai 13, A-1010 Wien; Inhalt: Autoren der Beiträge, eine detaillierte Quellenangabe zu den Beiträgen kann – sofern nicht angegeben – von den Autoren angefordert werden, Zitate auf den Seiten 13, 15, 45 und 68 aus Platzgründen teilweise in gekürzter Form wiedergegeben; Re- daktion: Forstassessor Peter Liptay; Gestaltung: Peter Liptay, Wolfgang Krasny; Fotos Seite 7: Bayerische Staatsforsten, ÖBMV; Druck: hs Druck GmbH, Gewerbestraße Mitte 2, 4921 Hohenzell;

Erscheinungstermin: 10/2015; Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir keine Gewähr übernehmen.

www.saveenergy-austria.at

VOM ENERGIEEFFIZIENZ GESETZ BETROFFEN?

SAVE ENERGY AUSTRIA

FINANZIERT UND REALISIERT E NERGIEEFFIZIENZ MASSNAHMEN UND STELLT SIE VERPFLICHTETEN

ENERGIELIEFERANTEN ZUR VERFÜGUNG.

Wer jährlich mehr als 25 GWh an Energie entgeltlich an Endverbraucher abgibt, ist durch das Energieeffizienzgesetz verpflichtet, Energieeffizienzmaßnahmen durchzuführen. Diese Maß- nahmen können im eigenen Betrieb, aber auch bei anderen Verbrauchern realisiert werden.

Ein Teil der Maßnahmen muss in Haushalten umgesetzt werden.

Save Energy Austria unterstützt Unternehmen dabei,

IHRE EFFIZIENZVERPFLICHTUNGEN ZU ERFÜLLEN UND

EFFIZIENZPOTENZIALE IM EIGENEN WIRKUNGSKREIS ZU REALISIEREN.

Save Energy Austria GmbH wurde von proPellets Austria und dem Österreichischen Biomasse- Verband gemeinsam gegründet. Das Unternehmen ist dem umfassenden Klimaschutz durch Erhöhung der Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energie verpflichtet.

VERPFLICHTETE ENERGIELIEFERANTEN KÖNNEN BEI SAVE ENERGY AUSTRIA ENERGIE EFFIZIENZMASSNAHMEN ERWERBEN.

EFFIZIENZ – MACHT DEN ERNEUERBAREN DEN WEG FREI

28.–29. Oktober 2015, Försterschule Bruck a. d. Mur 19.

Unter dem Motto „Kreisläufe schließen“ findet am 28. und 29. Oktober der 19. Österreichische Biomassetag in der Försterschule Bruck/Mur statt.

2015 führt uns wie kaum ein anderes Jahr die Auswirkungen unserer verfehlten Energiepolitik vor Augen. Enorme Schäden in der Land- und Forstwirtschaft infolge des zweitwärmsten Sommers in der Geschichte der Wetteraufzeichnungen, Flüchtlingsströme aus Krisenregionen im Nahen Osten, in deren korrupte Systeme wir noch immer Milliarden Euro für Erdöllieferungen pumpen und nicht zuletzt die Ukraine-Krise, in der Erdgas immer wieder als politisches Druckmittel eingesetzt wird.

Es gab auch Anzeichen zur Hoffnung: Die G7-Staaten haben die Energiewende zum zentralen Ziel erklärt und der Papst hat in seiner Umwelt-Enzyklika auf die Dringlichkeit des Klimaschutzes hingewiesen.

Österreich, das über alle Möglichkeiten verfügt um als eines der ersten Länder aus der Negativspirale der fossilen Energienutzung auszusteigen, verliert leider den Anschluss. Die Nebeneffekte der nachhaltigen Ener- gieversorgung, wie Exportchancen, Investitionen im Inland, die Schaf- fung von Arbeitsplätzen sowie langfristig leistbare Energie für unsere Bevölkerung, Gewerbe und Industrie, werden ignoriert.

Am 19. Österreichischen Biomassetag werden Vortragende aus Däne- mark und Schweden über die ambitionierte Erneuerbare-Energien-Politik in ihren Ländern referieren. Ein weiteres zentrales Thema ist die Nähr- stoffrückführung in den Wald. Darüber hinaus präsentieren Technologie- anbieter neueste Produkte und Projekte. Ein Highlight der Veranstaltung wird der Vortrag „Blut für Öl“ über das internationale Erdöl-Business von Dr. Hans Kronberger, ehemaliger EU-Parlamentarier und ORF-Journalist sowie Vorsitzender der Photovoltaic Austria, sein.

Der Heizwerke-Betreibertag bietet praxisnahe Informationen zu den Themengebieten effiziente Verbrennung, Kombination von Heizwerken mit Wärmepumpen, Photovoltaik oder Solarenergie, Brandschutz und Versicherungen, Förderungen für Heizwerke, Fernwärme-Muffentechnik sowie Praxisbeispiele aus der Steiermark.

Der Abendempfang steht heuer ganz im Zeichen des 20-jährigen Be- stehens des Österreichischen Biomasse-Verbandes. Wir freuen uns darauf, Sie am 19. Österreichischen Biomassetag in Bruck/Mur begrüßen zu dürfen und mit Ihnen unser 20-jähriges Verbandsjubiläum zu feiern.

Kreisläufe schließen

Dipl.-Ing. Josef Plank Präsident Österreichischer Biomasse-Verband

Ök.-Rat Franz Titschenbacher Präsident der Landwirtschafts - kammer Steiermark

Dipl.-Ing. Anton Aldrian, Direktor HBLA für Forstwirtschaft Bruck an der Mur

Energieeffi zienz – wir reden nicht nur darüber, wir tun auch etwas dafür.

AustroPUR Fernwärmesystem Die intelligente Lösung

Minimale Wärmeverluste, maximale Flexibilität PE

50%

PE isolierte Fernwärme-Systeme

höherer Wärmeverlust bis zu Flexibilität Isolierung

bis zu

PUR

50%

PUR isolierte Fernwärme-Systeme mit glattem Außenmantel

geringere Flexibilität Flexibilität Isolierung

AustroPUR

2x 50%

Flexibilität

bessere Flexibilität bis zu

bis zu mit fl exiblem Außenmantel

geringere Wärmeverluste

Isolierung

www.austrofl ex.com

T: +43 4257 3345-0 | E: offi ce@austrofl ex.com

Technology for Nature Made in Austria

19.

Mittwoch, 28. Oktober 2015

08:00–09:00 Registrierung

09:00–09:30 Begrüßung und Eröffnung

• Dipl.-Ing. Direktor Anton Aldrian, HBLA für Forstwirtschaft Bruck an der Mur

• Landesrat Johann Seitinger, Amt der Steiermärkischen Landes- regierung

• Dipl.-Ing. Stefan Zwettler, Landwirtschaftskammer Steiermark 09:30–09:55 Bioenergie 2030 – Chancen nutzen

Dipl.-Ing. Josef Plank, Präsident des Österreichischen Biomasse- Verbandes

09:55–10:20 Bioenergie in Schweden –

die Stellschrauben zu 100 Prozent erneuerbaren Energien Robert Fischer, Swedish Bioenergy Association (Svebio) 10:20–11:00 100 Prozent erneuerbare Fernwärme – die dänische Bioenergiepolitik

Wassa Camara, Copenhagen Capacity

Christoph Zimdahl, Österreichisches AußenwirtschaftsCenter Kopenhagen

11:00–11:30 Kaffeepause

11:30–13:10 Kreisläufe schließen

11:30–11:55 Abscheidung von Feinanteilen im Schlagabraum – Effekte und betriebswirtschaftliche Betrachtung

Martin Gaber, Waldverband Steiermark

11:55–12:20 Rückführung von Feinanteilen auf die Fläche – technische Möglichkeiten

Dipl.-Ing. Willibald Ehrenhöfer, Forstbetrieb Franz Mayr-Melnhof- Saurau

12:20–12:45 Nährstoffrückführung auf die Schlagfläche – eine Potenzialabschätzung

MR Dipl.-Ing. Dr. Michael Englisch, Institut für Waldökologie und Boden, Bundesforschungszentrum für Wald (BFW)

12:45–13:10 Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Aschenutzung Dipl.-Ing. Dr. Heinrich Holzner, Landwirtschaftskammer Steiermark 13:10–14:30 Mittagspause

14:30–15:45 Innovationen aus der Praxis

14:30–14:55 Erfahrungsbericht Holzgaskraftwerk - am Ende gibt’s Kohle

Tobias Ilg, EnergieWerk Ilg GmbH

14:55–15:20 Wärmespeicher XXL – Abwärmenutzung in Pöls Mag. Jakob Edler, Bioenergie-Service reg GenmbH

15:20–15:45 Multifunktionale Energieversorgung der Zukunft Ing. Leo Riebenbauer, Ing. Leo Riebenbauer GmbH

15:45–16:15 Kaffeepause 16:15–18:00 Über den Tellerrand

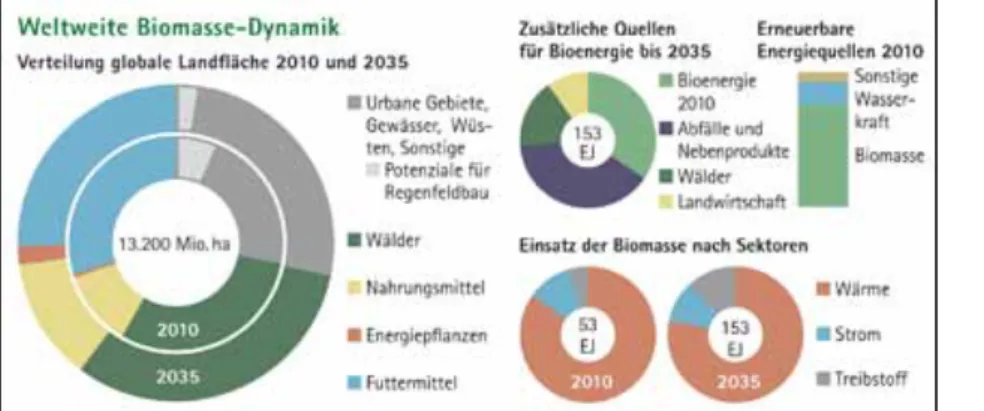

16:15–16:40 Bioenergie im globalen Kontext

Dipl.-Ing. Dr. Heinz Kopetz, Vorsitzender Weltbiomasseverband 16:40–17:05 Bioenergie im Energieeffizienzgesetz – Chancen, Synergien und neue Wege

Dipl.-Ing. Dr. Christian Rakos, proPellets Austria, Save Energy Austria GmbH

17:05–17:30 Keine Alternative zur Dekarbonisierung – Umwelt- schutzorganisationen als Unterstützer der regionalen Energiewende Adam Pawloff, MA, Klima- und Energiesprecher, Greenpeace Österreich 17:30–18:00 Blut für Öl

Dipl.-Ing. Dr. Hans Kronberger, Präsident von Photovoltaic Austria, Buchautor und ehemaliger EU-Parlamentarier

19:30 Abendempfang mit Jubiläumsfeier 20 Jahre Österreichischer Biomasse-Verband

Biomassetag –

Kreisläufe schließen

Holzgas-KWK

-die Innovation

ELEK TRISCHE UND THERMISCHE ENERGIE

AUS HOLZ

19.

Donnerstag, 29. Oktober 2015

08:00–09:00 Registrierung

09:00–09:15 Begrüßung und Eröffnung

• Ök.-Rat Franz Titschenbacher, Präsident Landwirtschaftskammer Steiermark

• Dipl.-Ing. Josef Plank, Präsident des Österreichischen Biomasse- Verbandes

• Ök.-Rat Ludwig Schurm, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Biomasse-Nahwärme (ABiNa)

09:15–09:40 Energiepolitische Entwicklungen aus Sicht von Heiz- werke-Betreibern

Daniel Paleczek, MSc, Arbeitsgemeinschaft Biomasse-Nahwärme 09:40–10:05 Benchmarks für Heizwerke

Dipl.-Ing. Harald Schrammel, AEE INTEC – Institut für Nachhaltige Technologien

10:05–10:30 Ein erfolgreiches Heizwerk in der Praxis

Andreas Steinegger, Wärmeliefergenossenschaft Leoben-Hinterberg 10:30–11:00 Kaffeepause

11:00–13:15 Photovoltaik, Solarthermie und Wärmepumpen 11:00–11:25 Photovoltaik im Heizwerk – Spielerei oder lohnende Investition?

Mag. Thomas Loibnegger, Landwirtschaftskammer Steiermark 11:25–11:50 Einsatz von Wärmepumpen in Biomasseheizwerken Dipl.-Ing. Alfred Hammerschmid, BIOS Bioenergiesysteme GmbH 11:50–12:15 Solarenergie im Nahwärmenetz

Ing. Hannes Gollob, Biomasseheizwerk Eibiswald 12:15–13:15 Neuheiten für Heizwerke-Betreiber

• Brennstoffflexibilität mit Biomasse-Blockheizkraftwerken Dipl.-Ing. (FH) Martin Hoffmann, Ligento green power GmbH

• Projekte und Neuentwicklungen bei der Holzvergasung Dipl.-Ing. Harald Gottschalk, Burkhardt GmbH

• Strom und Wärme aus Holz

Dipl.-Ing. Wolfgang Felsberger, Urbas GmbH

• BIOWP-Hybridtechnikanlage – ein CO2-neutrales bivalentes Wärmepumpen- & Biomassesystem

Dipl.-Ing. Dr. Morteza Fesharaki, Herz Energietechnik GmbH

• Versicherungs-Rahmenvereinbarung für Biomasse-Heizwerke Werner Gally, Gally Versicherungsmakler GmbH

• Betriebsoptimierung durch Nachrüstung innovativer Wärme- rückgewinnungsanlagen

Robert Pretzl, Heger Edelstahl Ges.m.b.H.

13:15–14:15 Mittagspause

ab 13:30 Möglichkeit zur Besichtigung des Heizwerkes Bruck/Mur 14:15–16:00 Neue Entwicklungen für Heizwerke-Betreiber 14:15–14:40 Sicherheit durch Versicherung?

Worauf im Betrieb zu achten ist Dipl.-Ing. Christian Burger, Agrar Plus

14:40–15:05 Greifer-Kransystem statt Förderschnecke – zukunftsfähig?

Dipl.-Ing. Dr. Thomas Brunner, BIOS Bioenergiesysteme GmbH Ass. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christian Landschützer, TU Graz 15:05–15:30 Sicherheit im Heizwerk

Ing. Harald Kaufmann, nahwärme.at

15:30–16:00 Entwicklungen bei der Förderung von Biomasseheiz- werken

Dipl.-Ing. Dr. Christoph Walla, Kommunalkredit Public Consulting 16:00–16:30 Kaffeepause

16:30–18:00 Technische Herausforderungen

16:30–16:45 Wasserverlust im Netz – Leckwarnmessungen, Muffen- technik, Instandhaltung

Obmann Anton Taschner, Biomasseheizwerkeverband Burgenland 16:45–17:10 Gefahrenquelle Legionellen –

aktuelle gesetzliche Anforderungen

David Reinhard Schiefer, Hygienetechniklabor GmbH

17:10–17:35 Netzwasser – Zusammensetzung und Herausforderungen Matthias Göllner, SEEGEN

17:35–18:00 Änderungen in der Feueranlagenverordnung – Auswirkungen für bestehende Heizwerke

Ing. Enes Hamidovic, enpro Energie Projekt GmbH 18:00 Ende der Veranstaltung

Heizwerke-Betreibertag

12

20 Jahre Österreichischer Biomasse-Verband

Eine Erfolgsgeschichte

Mitte der 1970er-Jahre bis Mitte der 1980er-Jahre ist der Bioenergie- einsatz in Österreich kontinuierlich angestiegen, danach erfolgte eine Stagnation. Zur Unterstützung der Branche sowie zur Bewusstseinsbil- dung und Information der Bevölkerung wird am 20. April 1995 der Ös- terreichische Biomasse-Verband (ÖBMV) als unabhängige Informations-, Diskussions- und Expertenplattform gegründet. Als Präsident fungiert Dr. Heinz Kopetz, als Geschäftsführer Prof. Dkfm. Ernst Scheiber.

Fulminanter Start und unerwartete Erfolge

Bei der Gründung des Verbandes werden die ersten Ziele formuliert, es folgen die ersten Messeauftritte und Publikationen. 1999 werden unter Leitung von Hermann Pummer Fachseminare für Installateure ins Leben gerufen. Im Jahr 2000 wird in der „Puchberger Erklärung“ das Ziel von 203 PJ Bioenergie am Bruttoinlandsverbrauch bis 2010 definiert.

Zeitgleich wird eine groß angelegte Informationskampagne zum Thema Heizen mit Holz gestartet. Die seit 1991 bestehende Verbandszeitschrift Ökoenergie wird verschiedenen Tageszeitungen beigelegt und erreicht eine Auflage von bis zu 2,7 Millionen Stück. Das erste Seminar für Rauchfangkehrer wird im Jahr 2001 abgehalten. Mit 900 Teilnehmern

Maskottchen Woody bringt der Bevölkerung die Wärme aus Holz näher.

wird die erste Mitteleuropäi- sche Biomassekonferenz (CEBC) im Jahre 2005 in Graz ein unerwartet großer Erfolg. 2006 übernimmt Heinz Kopetz den Vorsitz des Europäischen Bio- masse-Verbandes (AEBIOM). In der „Tullner Erklärung“ wird der Bioenergie-Ausbaupfad bis zum Jahr 2020 beschrieben.

Neue Ziele für 2020 2010 übernimmt Dr. Horst

Jauschnegg den Vorsitz des Verbandes, die Ausbauziele der Puchberger Erklärung werden erreicht. Im Jahr 2011 werden die Ziele für 2020 nachgeschärft und der Verband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) unter der Führung von Sepp Plank wird ins Leben gerufen. Im Jahr 2012 organisieren sich rund 600 österreichische Anlagenbetreiber unter dem Dach des ÖBMV und gründen die Arbeitsgemeinschaft Biomasse-Nah- wärme (ABiNa); Ludwig Schurm übernimmt die Leitung der Arbeits- gemeinschaft. Im selben Jahr wird Heinz Kopetz zum Präsidenten des Weltbiomasseverbandes (WBA) gewählt.

Der Bundesratsvorsitzende Georg Keuschnigg veranstaltet Ende 2012 gemeinsam mit dem Österreichischen Biomasse-Verband die Tagung

„Energie aus der Region“ im österreichischen Parlament. 2013 werden auch die Zwischenziele der Tullner Erklärung erreicht.

Werbekampagne für das Heizen mit Holz

2014 sprengt die 4. Mitteleuropäische Biomassekonferenz mit mehr als 1.100 Teilnehmern alle Rekorde. Der ÖBMV startet die Werbekampagne

„Gute Wärme wächst nach“, im Zuge derer TV-Spots und Informations- beilagen in Qualitätszeitungen und ein umfangreiches Informations- portal im Internet erstellt werden. 2015 übernimmt Sepp Plank die Präsidentschaft des Verbandes. In der Publikation „Bioenergie 2030“

werden die Möglichkeiten und Ausbaupotenziale für die Bioenergie bis 2030 skizziert. (weiter auf Seite 14)

2012 luden der Bundesratsvorsitzende Georg Keuschnigg und der Österreichische Biomas-

se-Verband zur Tagung „Energie aus der Region“ ins Österreichische Parlament ein. Rund 5.000 Seminarteilnahmen gab es bei den Fachseminaren des Biomasse-Verbandes für Installateure und Rauchfangkehrer seit dem Jahr 2000.

Ernst Scheiber, Heinz Kopetz und Josef Riegler (v. li.) bei der Gründung des Österreichi- schen Biomasse-Verbandes im April 1995.

28.–29. Oktober 2015, Försterschule Bruck a. d. Mur 19.

20 Jahre Österreichischer Biomasse-Verband

Glückwünsche und Statements zum 20-jährigen Jubiläum

Dr. Reinhold Mitterlehner, Vizekanzler,

Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

SC DI Günter Liebel,

Leiter Sektion I - Umwelt und Klimaschutz, BMLFUW

HR DI Manfred Wörgetter,

Key Researcher Bioenergy 2020+ GmbH

KommR Dr. Ernst Hutterer, Geschäftsführender Gesellschafter der Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H

Univ.-Prof. DI Dr. Hermann Hofbauer, Technische Universität Wien

„Der Österreichische Biomasse-Verband und seine Mitglieder unterstützen den Umstieg auf ein effi- zientes und erneuerbares Energiesystem. Auf dem Weg in die Energiezukunft ist der ÖBMV ein wichti- ger Partner, dem ich weiterhin viel Erfolg wünsche.

Herzliche Gratulation zum 20-jährigen Jubiläum.“

„Biomasse ist Klimaschutz und Klimaschutz ist unsere Zukunft!“

„Taten statt Worte: Der Biomasse-Verband setzt seit 20 Jahren das um, von dem viele nur reden.“

„Nachhaltig. Ökologisch. Zukunftsweisend. Enga- giert - Gratulation zu 20 Jahre Biomasse-Verband!“

„Der Biomasse-Verband ist das Rückgrat der energetischen Biomassenutzung in Österreich seit nunmehr 20 Jahren! Gäbe es den Biomasse-Verband nicht, müsste man ihn erfinden. Es stehen große Herausforderungen vor uns, sodass wir auch in den kommenden 20 Jahren den Biomasse-Verband dringend benötigen.“

DI Andrä Rupprechter, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Dkfm. Peter Püspök,

Präsident Erneuerbare Energie Österreich

Dr. Christian Konrad, Ex-Generalanwalt von Raiffeisen, Flüchtlings- Koordinator der Bundesregierung

Mag.a Christiane Brunner, Abgeordnete z. Nationalrat, Obfrau des parlamentarischen Umweltausschusses

„Ich danke dem Biomasse-Verband, dass er sich aktiv in die Diskussion zu einer Neuausrichtung der Energiepolitik einbringt. Ich sehe den Biomasse-Ver- band als wichtigen Multiplikator, um die Energie- wende gemeinsam voranzutreiben und freue mich auf die weitere konstruktive Zusammenarbeit!“

„Die Biomasse-Pioniere waren die Frontkämpfer gegen den Klimawandel - eine Tradition des Verbandes, die wir auch in Zukunft dringend brau- chen.“

„Nur wer in Respekt mit der Natur lebt, kann auch von der Natur leben. Der Biomasse-Verband ist seit 20 Jahren ein unermüdlicher Anwalt, Motor und Innovator für eine Zukunft mit erneuerbarer Energie.

Zukünftige Generationen werden von diesem ver- antwortungsvollen Einsatz profitieren. Davon bin ich überzeugt!“

„Ich schätze den Biomasse-Verband als einen engagierten Vertreter der Branche und seinen Ein- satz für die Energiewende. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam auch in Zukunft die Energiewende weiter bringen.“

14

20 Jahre Österreichischer Biomasse-Verband

Chancen und Herausforderungen

Weitere Wachstumspotenziale

Mehr als die Hälfte der in Österreich erzeugten erneuerbaren Energie stammt aus Biomasse, seit 1970 konnte der Biomasseeinsatz ver- fünffacht werden. 80 Prozent der Bioenergie basieren auf Holz. Der Holzvorrat in Österreichs Wäldern ist gleichzeitig mit dem Ausbau der Bioenergie auf ein Rekordniveau von über 1,1 Milliarden Festmetern Holz angewachsen. Gelingt es, die vorhandenen heimischen Bioenergie- Potenziale in Forst-, Land- und Abfallwirtschaft zu heben, ist mittelfris- tig ein weiterer Ausbau auf 340 PJ beim Bruttoinlandsverbrauch mög- lich. Bis 2030 können 30 Prozent der in Österreich benötigten Energie auf Basis Bioenergie bereitgestellt werden, bis 2050 knapp 50 Prozent!

Verbandsarbeit – unermüdlicher Einsatz für die Biomasse

Im Zuge der Verbandsarbeit wurden unzählige Stellungnahmen, Strate- giepapiere und Expertisen erarbeitet, Vorträge gehalten, Veranstaltungen und Gremien beschickt. Eine Kernaufgabe des Biomasse-Verbandes ist die Aufarbeitung und Verbreitung von Informationen. Der ÖBMV zeigt durch sechs Webpages mit Heizkostenrechner, Bilddatenbank, Shop und Bibliothek sowie Lehrmittelzentrum, Youtube-Kanälen, Twitter-Accounts und Newslettern eine hohe Online-Präsenz.

Im September 2015 feierte die Zeitschrift Ökoenergie ihre 100. Ausgabe.

Seit Bestehen des Verbandes wur- den 70 Publikationen, (35 Broschü- ren, Tagungsbände und Bücher, 40 Informationsfalter) sowie 100 öko- energie-Ausgaben mit 3.000 Seiten Information mit einer Gesamtauf- lage von 30 Millionen Exemplaren erarbeitet. 90 Pressekonferenzen und 500 Presseaussendungen unterstreichen die Bemühungen in der Pressearbeit. Im Laufe der Jahre wurden vier Mitteleuropäische Biomassekonferenzen, 19 Biomas- setage und 50 Fachveranstaltungen mit mehr als 15.000 Teilnehmern aus 50 Nationen durchgeführt. In

230 Seminaren für Installateure und Rauchfangkehrer wurden mehr als 5.000 Ausbildungen abgehalten.

Breit aufgestellte Branche

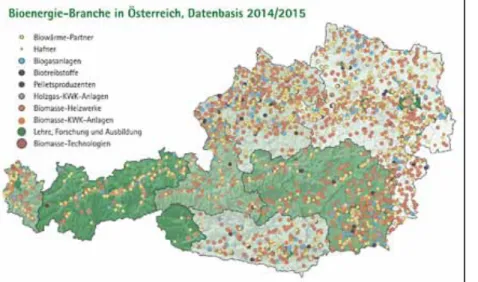

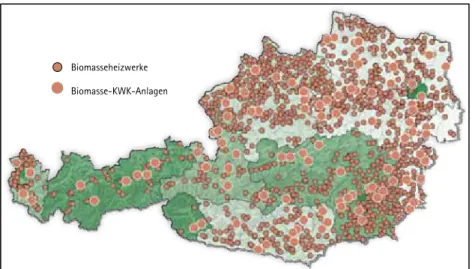

Die Bioenergie-Branche beschäftigt etwa 20.000 Personen, erwirt- schaftet einen Jahresumsatz von 3 Milliarden Euro, führt zur Einsparung von jährlich 13 Millionen Tonnen CO2 und stellt 19 Prozent der Primär- energie bereit. Knapp 900 Biowärme-Partnerbetriebe sorgen für die Ins- tallation und den reibungslosen Betrieb der Anlagen. 270 Hafnerbetriebe planen Kachelöfen, Herde und Kamine. 300 Biogasanlagen und mehr als 130 Kraft- und Heizkraftwerke auf der Basis Biomasse produzieren mehr Strom als Windkraft und Photovoltaik zusammen.

An 40 Standorten der Holzindustrie werden knapp 1 Million Tonnen Pellets produziert. An 21 Standorten wird nachhaltiger Treibstoff in Form von Biodiesel, Pflanzenöl oder Ethanol erzeugt. Über 40 Prozent der Fernwärme basieren auf 2.100 Biomasse-Nahwärmeanlagen und Bio- masseheizkraftwerken. 60 Lehr-, Forschungs- und Ausbildungsstätten setzen Schwerpunkte in der Bioenergie-Forschung, -Aus- und -Weiter- bildung. Mehr als 100 Unternehmen erzeugen vorwiegend Produkte für die energetische Verwendung von Biomasse. In Österreich sind knapp 60 Firmen gelistet, die Biomassekessel und -öfen herstellen. Insgesamt sind somit etwa 4.000 Unternehmen, Gewerbebetriebe, Anlagen(-Betreiber) sowie Schul- und Forschungseinrichtungen im Bereich der Bioenergie tätig. Hinzu kommen 145.000 Waldbesitzer, für die der Verkauf von Bio- energiesortimenten ein wichtiger Einnahmezweig geworden ist, sowie teilweise auch der Brennstoffhandel.

Große Herausforderungen in der Zukunft

Die Bioenergie-Branche steht vor großen Herausforderungen. Bestre- bungen, immer mehr Wälder aus der Nutzung zu stellen, überbordende Auflagen für die regionale Energieversorgung und Rohstoffbereitstellung sowie stark volatile Preise der fossilen Energieträger sind Herausforde- rungen, die wir nur gemeinsam meistern können.

Helfen Sie mit, und werden Sie Mitglied beim Österreichischen Bio- masse-Verband!

Bioenergie-Branche in Österreich, Datenbasis 2014/2015 Biowärme-Partner

Hafner Biogasanlagen Biotreibstoffe Pelletsproduzenten Holzgas-KWK-Anlagen Biomasse-Heizwerke

Biomasse-KWK-Anlagen Lehre, Forschung und Ausbildung Biomasse-Technologien

Die Biomasse-Landkarte dokumentiert die regionale Verbreitung der Branche und zeigt die volkswirtschaftliche Bedeutung von Bioenergie in Österreich.

Die Mitteleuropäische Biomassekonferenz (CEBC) ist eines der größten Biomasse-Events in Europa.

28.–29. Oktober 2015, Försterschule Bruck a. d. Mur 19.

20 Jahre Österreichischer Biomasse-Verband

Glückwünsche und Statements zum 20-jährigen Jubiläum

Mag. DI DDr. Reinhard Mang, Generalsekretär BMLFUW

SC DI Gerhard Mannsberger,

Leiter Sektion III - Forstwirtschaft, BMLFUW

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin Gerzabek, Rektor Universität für Bodenkultur Wien

ÖR Ing. Johann Mößler,

Präsident Landwirtschaftskammer Kärnten

ÖR Rudolf Rosenstatter, Obmann Waldverband Österreich

„Biomasse ist ein unverzichtbarer Schritt Richtung Energiewende und stärkt die Versorgungssicherheit mit heimischer Energie.“

„Der Einsatz von Bioenergie ist unerlässlich, um dem Klimawandel weiter entgegenzuwirken. Der Österreichische Biomasse-Verband treibt dieses Vor- haben bereits seit 20 Jahren vorbildlich voran und trägt daher unmittelbar zu einem lebenswerteren Österreich bei!“

„Biomasse ist die wichtigste Ressource der Menschheit und wird auf dem Weg zu einer umfassenden wissens- basierten Bioökonomie noch wesentlich an Bedeutung gewinnen. Dem Biomasse-Verband ist es gelungen, das Bewusstsein für diese wertvolle Ressource und das strategische Ziel der Energiewende in der Öffentlichkeit zu verankern. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg!“

„Für die heimische Land- und Forstwirtschaft wurden in den letzten 20 Jahren zusätzliche Ver- wertungsmöglichkeiten und Standbeine im Bereich der energetischen Verwertung insbesondere für den Rohstoff Holz geschaffen und damit auch die Wert- schöpfung in der bäuerlichen Waldwirtschaft we- sentlich verbessert. Dafür ein herzliches Dankeschön.

„Als bedeutendste heimische Plattform auf dem Biomassesektor ist der Österreichische Biomasse- Verband ein wichtiger Partner für die heimischen Waldbesitzer zur Steigerung der Wertschöpfung aus Biomasse, ein maßgeblicher Mitstreiter gegen die Außernutzungsstellung von Wald und ein wesent- licher Impulsgeber für die Politik.“

DI August Astl,

Generalsekretär Landwirtschaftskammer Österreich

Mag. Wilhelm Molterer, Geschäftsführender Direktor Europäischer Investitionsfonds, österreichischer Vizekanzler a. D.

Dr. Hans Kronberger, Präsident Photovoltaic Austria

KommR Ing. Michael Mattes, Bundesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker

(weitere Zitate auf den Seiten 45 und 68)

„Die LK Österreich gratuliert dem ÖBMV zum 20-jährigen Bestehen. Wir sehen im ÖBMV eine außerordentlich erfolgreiche Fachorganisation in unserem Umfeld und freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit! Wir wünschen uns, dass sich der ÖBMV auch in der Zukunft sehr maßgeblich in die fachliche und politische Diskussion einbringt.“

„Was vor 20 Jahren begann, ist zeitgemäßer und not- wendiger denn je: die grundsätzliche Neuorientierung der Energiepolitik hin zu erneuerbar und nachhaltig.

Wir müssen das schaffen - in Österreich, in Europa und global - sonst steht eine lebenswerte Zukunft in Zweifel.

Biomasse ist eine Antwort, die auch die Regionen stärkt - danke für das Erreichte und viel Erfolg für die Zukunft.“

„Der Biomasse-Verband ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie eine Organisation echte soziale und ökologische Gesellschaftsveränderungen bewirken kann, wenn sie eine große Idee, wie die ökosoziale Marktwirtschaft mit Herz und Hirn vorantreibt.

Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten zum Jubiläum.“

„Im Sinne von erneuerbarer Energie und Energie- effizienz ist für uns Installateure wichtig, mit unserem Wissen am Letztstand der Technik zu sein.

Hier bringt die vom Biomasse-Verband gebotene Schulung seit Jahrzehnten alle erforderlichen Kenntnisse bezüglich Sicherheit und optimaler An- lagenausführung.“

Burkhardt GmbH . Kreutweg 2 . D-92360 Mühlhausen . Tel.: +49(0)9185 9401 0 . info@burkhardt-gmbh.de

165 kW

Leistung elektrisch

260 kW

Leistung thermisch

110 kg/h

Pelletverbrauch

30 % Elektrischer Wirkungsgrad

75 % Gesamtwirkungsgrad

128 Anlagen in Betrieb

> 7500 h/a

Mindestlaufzeit je Anlage

>2.500.000 h

Betriebserfahrung

>420.000 MWh

Erzeugte elektrische Energie

>128.000 t

CO

2Einsparung pro Jahr

WÄRME UND STROM AUS HOLZPELLETS

NEUENTWIC KLUNGEN VON BURKH ARDT

• Holzgas-BHK W mit Ottomot or

• Holzpelletver gaser 50 kW

www.burkhardt-gruppe.de

28.–29. Oktober 2015, Försterschule Bruck a. d. Mur 19.

Biomassetag

Block I:

Energiepolitik international

18

Bioenergie 2030 – Chancen nutzen

Dipl.-Ing. Josef Plank

Präsident des Österreichischen Biomasse-Verbandes Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Wien,

plank@biomasseverband.at www.biomasseverband.at

Klimawandel gefährdet unsere Existenzgrundlagen

Mit der Präsentation des 5. Weltklimaberichtes des IPCC wurde von der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft zweifelsfrei festgestellt, dass der menschengemachte Klimawandel Realität ist und schnell voranschreitet. Die Lebensgrundlagen der Menschen – Siedlungsräume sowie Nahrungsmittel- und Wasserversorgung – sind massiv gefährdet. Es besteht zwar noch ein Zeitfenster, in dem der Klimawandel eingedämmt werden kann, von einem Aufhalten kann aber längst keine Rede mehr sein. Österreich ist im Vergleich zu anderen Ländern überdurchschnittlich stark betroffen. Ein mittlerer Temperatur-Anstieg von 2 °C ist nahezu erreicht, die Auswirkungen (Wetterkapriolen, Temperaturrekorde, Gletscherschmelze, Schneemangel, Ernteausfälle, Häufung von Hochwässern etc.) sind bereits deutlich spürbar.

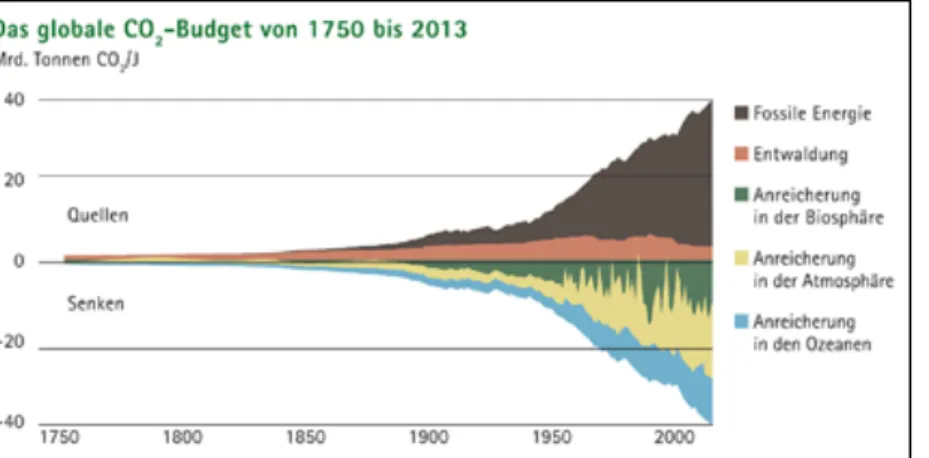

Das globale CO2-Budget (die Menge des wichtigsten Treibhausgases CO2, die vom Menschen emittiert werden darf, um das 2 °C-Ziel einzuhalten) liegt bei 790 Gigatonnen. 65 % dieser Menge wurden bereits aufgebraucht; hauptsächlich von den USA, den EU-Staaten und in geringerem Ausmaß von China. Mehr als 90 % der klimaschädlichen CO2-Emissionen beruhen auf der Verbrennung der fossilen Energiequellen Öl, Gas und Kohle. Emissionen aus Landnutzungsänderungen sind dagegen rückläufig. Um das 2 °C-Ziel einzuhalten, muss die Energieerzeugung schnellstmöglich auf erneuerbare Energieformen umgestellt und der Energieverbrauch drastisch reduziert werden. Der Großteil der noch in der Erdkruste vorhandenen fossilen Kohlenwasserstoffe darf nicht mehr gefördert werden.

Abbildung 1: Die globalen CO2-Emissionen aus der Nutzung fossiler Brennstoffe erreichten 2013 mit 36 Gigatonnen den höchsten Wert seit Menschengedenken (Quelle: Global Carbon Project, 2014).

Abhängigkeit von fragwürdigen Regimen

Europa und Österreich sind in steigendem Maße von Energieimporten abhängig. Die Importabhängigkeit der EU bei Energie betrug im Jahre 1995 43 %, 2012 lag sie bei 53,4 %. Mit 34 % der Erdöl-, 32 % der Erdgas- und 26 % der Kohleeinfuhren in die EU ist Russland der wichtigste Energielieferant. In Österreich müssen etwa 70 % der benötigten Gesamtenergie importiert werden.

84 % der erforderlichen Erdgasmengen basieren auf Einfuhren. Laut einem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) stammen diese praktisch zur Gänze aus Russland. Erdöl und seine Derivate werden zu mehr als 90 % importiert. Die wichtigsten Lieferländer für Rohöl nach Österreich sind Kasachstan, Nigeria, Russland, Libyen und Aserbaidschan. Kohle muss zu 100 % importiert werden, vorwiegend aus Tschechien, den USA und Polen. 2012 erreichte das österreichische Außenhandelsbilanz-Defizit für fossile Rohstoffe mit fast 13 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert.

Diese Geldmengen fehlen der heimischen Volkswirtschaft und fließen teilweise in korrupte und menschenverachtende Regime.

19.

Österreich verliert den Anschluss

Österreichs Wirtschaft stagniert. Nach Jahren der Investitionen in Infrastruktur fehlt es an Perspektiven. Österreich, ehemals weltweiter Vorreiter bei der Energiewende, fällt zunehmend zurück.

Obwohl kaum ein Land mit besseren Voraussetzungen für 100 % erneuerbare Energie ausgestattet ist, ruht sich Österreich auf einem im EU-Vergleich hohen Anteil an Erneuerbaren aus: Bei den Ausbauzielen liegt man unter den fünf EU-Ländern mit den geringsten Ambitionen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, die Dämmung unserer Gebäude, die Investitionen in Energieeffizienz und alle dazu notwendigen Infrastruktur-Maßnahmen am Heim- und Exportmarkt können zum Motor für Österreichs Industrie und Gewerbe werden.

Mit Strategie zur Energiewende

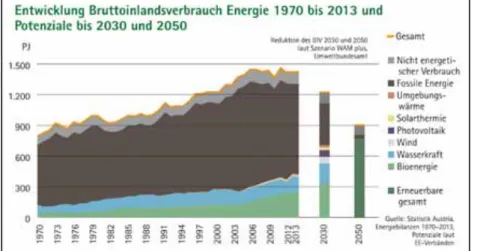

In den nächsten 35 Jahre muss unser Energiesystem auf erneuerbare Energieformen umgestellt werden. Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist sehr hoch. Eine 2014 vom Meinungsforschungsinstitut GfK durchgeführte Befragung zeigt ein eindeutiges Bild: Der Forderung „Die Energiewende soll rasch umgesetzt werden – weg von Öl, Kohle und Gas hin zu Wind, Wasser, Photovoltaik und Biomasse“

stimmten 85 % der Befragten zu. Die abwartende Haltung der Politik kann also nicht durch die Volksmeinung begründet werden. Ohne koordinierte Strategie zum Ausstieg aus der fossilen Energieerzeugung, zum Ausbau der Erneuerbaren und zur Reduktion von Energieverbrauch und Treibhausgasen kann das Projekt Energiewende nicht gelingen. Das Umweltbundesamt hat 2015 ein Szenario erstellt, in dem nachgewiesen wurde, dass der Endenergieverbrauch bis 2030 auf 940 PJ reduziert werden kann; 2013 lag er bei 1.119 PJ. Unter diesen Voraussetzungen kann Bioenergie bis 2030 unter Ausnutzung der Potenziale 30 % der benötigten Energie bereitstellen. Alle erneuerbaren Energieträger könnten zusammen 60 % erreichen (s. Abb. 2 und Tab. 1). Dadurch würden, bezogen auf 2005, rund 60 % Treibhausgasemissionen eingespart. Gelingt es, bis 2050 den Energieverbrauch weiter zu reduzieren, kann Bioenergie etwa die Hälfte der benötigten Energie bereitstellen.

Abbildung 2: Bei einer Reduzierung des Energieverbrauchs auf 1.229 PJ (Szenario WAM plus) könnten die erneuerbaren Energien ihren Anteil bis 2030 von derzeit 30 % auf fast 60 % verbessern.

Tabelle 1: Volkswirtschaftliche Bedeutung erneuerbarer Energien 2013 und Ausbaupotenziale (Quelle:

Statistik Austria, Erneuerbare Energie in Zahlen, Peter Biermayr, Potenziale laut EE-Verbänden) Bioenergie Wasserkraft Windkraft Solarthermie Photovoltaik Bruttoinlandsverbrauch

(BIV) 245 PJ 151 PJ 11 PJ 7 PJ 2 PJ

Anteil am

energetischen BIV 18,8 % 11,6 % 0,9 % 0,6 % 0,2 %

Potenzial BIV 2020 296 PJ 173 PJ 32 PJ 14 PJ 25 PJ

Potenzial BIV 2030 340 PJ 195 PJ 64 PJ 27 PJ 67 PJ

CO2-Einsparungen

(Mio. Tonnen) 13,2 14,5 1,1 0,4 0,2

Branchenumsatz (Mio.

Euro) 2.842 767 1.035 363 903

Beschäftigung (VZÄ) 19.490 4.710 4.849 3.428 5.036

Exportquote

Technologien 75 % – 59 % 81 % 40 %

20

Es wird vorgeschlagen, eine Energiestrategie zu erarbeiten und dabei folgende Ziele und Grundsätze zu definieren.

Ziele

• Leistbare nachhaltige Energieversorgung für Bevölkerung, Gewerbe und Industrie

• Steigerung des Wohlstands in der Bevölkerung

• Rascher Ausstieg aus der Kohle- und Ölverbrennung, in der Folge auch aus der Verbrennung von Erdgas zur Reduktion von Klimawandel, Importabhängigkeit und Umweltverschmutzung

• Weiterentwicklung der Industrie durch Nutzung der Technologien und Know-how für den Weltmarkt

Grundsätze

• So dezentral wie möglich – so zentral wie notwendig

• Fortschritt mit Forschung und Innovation

• Sparsamer Umgang mit Ressourcen, Einsatz effizienter Technik, Vermeidung von Nutzungskonflikten

• Sozial gerecht, Ausgleichsmaßnahmen wo erforderlich

• Vorrang für regionale Wertschöpfung und Bürgerbeteiligungen Die wahren Energiekosten

Die Preise für fossile Energieträger entsprechen nicht den Kosten, die sie verursachen. Die Kosten für die Errichtung des fossilen Energiesystems wurden großteils von der Allgemeinheit getragen. Noch heute halten Bund, Länder und Städte große Anteile an Energieversorgungsunternehmen oder sind Mehrheitseigentümer. Die Ausgaben für die Auswirkungen des fossilen Energiesystems im Gesundheitsbereich, für Unfälle, Sanierungen, Vorsichtsmaßnahmen und für die Folgen des Klimawandels werden in den Energiepreisen nicht ausreichend berücksichtigt. Hinzu kommen monetäre und regulative Unterstützungen für die fossile Energiewirtschaft (vergünstigte Steuersätze bei Heizöl, Erdgasabgaben-Rückvergütung, niedrige Förderzinse für den Abbau von heimischen fossilen Rohstoffen etc.).

Subventionen

Im Jahr 2013 betrugen die Subventionen für den Konsum fossiler Energieträger laut IEA 550 Milliarden US-Dollar. Mehr als die Hälfte davon fielen für die Unterstützung von Ölprodukten an. Die Subventionen für erneuerbare Energien machten 120 Milliarden US-Dollar aus. Der Internationale Währungsfonds (IWF) bewertet unter anderem auch Subventionen, die durch die Nichtberücksichtigung von inländischen Umweltschäden bei Energiepreisen gewährt werden. In der EU werden so 2015 voraussichtlich rund 303 Milliarden Euro für fossile Kraftstoffe ausgegeben, was durchschnittlich 3,5 % des BIP der EU-Staaten entspricht. Für Österreich werden die Förderungen für die Nutzung fossiler Energien mit 3,8 Milliarden Euro (446 Euro pro Kopf) beziffert, was einem Anstieg von 20 % gegenüber 2013 entspricht.

Mehr Transparenz notwendig

Im Bereich der tatsächlichen Energiekosten herrscht großes Informationsdefizit. Es werden daher umfangreiche Erhebungen vorgeschlagen, um die Transparenz bei Investitionen und Subventionen der öffentlichen Hand in das fossile Energiesystem sowie bei den externen Kosten, die der Allgemeinheit durch fossile Energieträger entstehen, zu erhöhen.

Warnhinweise für fossile Energien

Österreichweit werden große Geldbeträge für Werbemaßnahmen ausgegeben, um den Absatz von fossilen Rohstoffen zu fördern. Ein Werbeverbot und Warnhinweise nach Vorbild der Tabakwaren wäre ein wichtiger Schritt. Um den Konsumenten die Auswahl von Produkten mit niedriger CO2- Intensität zu erleichtern, sollten auf allen industriell gefertigten Produkten die CO2-Emissionen getrennt in Transport, Verpackung und Produktion basierend auf Lebenszyklusanalysen angegeben werden.

19.

Neudesign der Märkte für Erneuerbare: CO2-Steuer

Neben ordnungspolitischen Maßnahmen, wie dem Verbot einzelner Energieträger, wird die Einführung einer CO2-Steuer vorgeschlagen. Sie bietet umfassende Anreize zur Senkung des Energieverbrauchs, zum effizienten Umgang mit Energie und zum forcierten Umstieg auf erneuerbare Energieträger.

Diese Maßnahme ist die einfachste, effizienteste und am schnellsten wirksame Möglichkeit, fossile CO2-Emissionen zu senken und den Umstieg auf erneuerbare Energieträger zu bewerkstelligen. Um Doppelbelastungen für den im Emissionshandel geregelten Bereich zu vermeiden, können die Kosten dafür von der Steuer abgezogen werden. Um einer Verlagerung der Produktion in Staaten ohne CO2- Steuer entgegenzuwirken, ist diese auch bei Import-Produkten einzuheben.

Berechnung

Die Steuer wird berechnet, indem der Kohlenstoffgehalt der verschiedenen fossilen Brennstoffe ermittelt und mit einem Preis versehen wird. Je kohlenstoffintensiver ein Energieträger ist, umso höher wird er besteuert. Stein- und Braunkohle haben einen höheren Kohlenstoffgehalt als Heizöl und andere Ölerzeugnisse, während Erdgas im Vergleich zu seinem Energiewert einen geringeren Kohlenstoffgehalt aufweist. Die Steuer erhöht den Preis der unerwünschten Aktivität bzw. des unerwünschten Produkts (Produkte mit hohem Energieverbrauch und hohen Emissionen). Der Steueranreiz nutzt die Dynamik der Marktwirtschaft. Die Einnahmen sollen zum großen Teil wieder an die Wirtschaft und die Bevölkerung refundiert werden: durch eine Senkung der Lohnnebenkosten, der Pensionsbeiträge für Arbeitnehmer und Selbstständige und auf dem Wege sozialer Ausgleichsmaßnahmen. Nur ein kleiner Teil soll direkt der Verbesserung der Staatsfinanzen und der Förderung der erneuerbaren Energien dienen. Ausgleichsmaßnahmen für Bevölkerungsschichten mit geringen Einkommen und für strukturschwache Regionen müssen bereits bei der Konzeption einer CO2-Steuer mitberücksichtigt werden.

Vorteile der CO2-Steuer

• Leicht umsetzbar: In allen Ländern gibt es bereits eine Form der Energiebesteuerung. Daher ist es verwaltungstechnisch einfach, eine CO2-Steuer auf niedrigem Niveau einzuführen, ohne dass dafür neue Strukturen geschaffen werden müssen.

• Aufkommensneutral: Die CO2-Steuer kann erhöht werden, sobald andere Steuern gesenkt werden. Diese „Steuerverlagerung“ wird in Schweden seit Jahren praktiziert. Bei der Einführung der CO2-Steuer wurden dort die Einkommensteuern gesenkt. Von 2007 bis 2010 betrug die Steuersenkung in Schweden 7 Milliarden Euro. Für Haushalte, die weniger fossile Brennstoffe verbrauchen als der Durchschnitt, bedeutet dies eine geringere Steuerbelastung.

• Wirtschaftlich: Die CO2-Steuer führt zu mehr Effizienz beim Einsatz fossiler Brennstoffe und erhöht die Wechselbereitschaft zu erneuerbaren Energieträgern.

• Effizient: Die Einführung der CO2-Steuer wirkt in vielen Bereichen. Der Zweck der CO2- Besteuerung liegt nicht darin, Menschen für ihren Lebensstil oder eine moderne technische Ausstattung zu bestrafen. Vielmehr soll die Steuer ein Anreiz sein, Investitionen in eine lebenswerte Zukunft zu tätigen.

Maßnahmenübersicht Energiewende

• Erarbeitung einer Energiestrategie für Österreich mit 2030-Zielen: 60 % erneuerbare Energien, Reduktion Endenergieverbrauch auf 940 PJ und Reduktion CO2-Emissionen um 60 % im Vergleich zu 2005

• Einberufung eines Regierungsbeauftragten für die Energiewende mit den Aufgaben Vermittlung, Information und Koordination zwischen Wirtschaftsbereichen und Ministerien, Sozialpartnern, Bund und Ländern sowie umfangreichen Berichtspflichten

• Werbeverbot und Warnhinweise für fossile Brennstoffe nach Vorbild der Tabakwaren

• Ausweispflicht von CO2-Emissionen auf industriell gefertigten Produkten (in Gramm CO2 pro Verpackungseinheit)

• Höhere Besteuerung von Energie mit gleichzeitiger Entlastung der Lohnsteuern und Ausgleich für strukturell benachteiligte Regionen und energieintensive Betriebe (CO2-Steuer, CO2- Abgabe im Strommarkt)

• Abbau von direkten und indirekten Subventionen für fossile Energien

• Einführung von Mindestanforderungen und Herkunftsnachweisen für das Inverkehrbringen von fossilen Brenn- und Treibstoffen auf Basis öffentlich zugänglicher Lebenszyklusanalysen (Verschlechterungsverbot zum Status quo)

• Überarbeitung von Energieeffizienzgesetz und OIB-Richtlinien zum Abbau von Barrieren für erneuerbare Energien sowie Einbringung der Energieeffizienz-Grundsätze auf europäischer

22

Bioenergie-Branche breit aufgestellt

Die heimische Bioenergie-Branche beschäftigt etwa 20.000 Personen und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 3 Milliarden Euro. Insgesamt sind rund 4.000 Unternehmen, Gewerbebetriebe, Anlagen(-Betreiber) sowie Schul- und Forschungseinrichtungen im Bereich der Bioenergie tätig. Hinzu kommen 145.000 Waldbesitzer, für die der Verkauf von Bioenergiesortimenten (teilweise auch der Brennstoffhandel) ein wichtiger Einnahmezweig geworden ist.

Abbildung 3: Die Biomasse-Landkarte dokumentiert die regionale Verbreitung der Branche und zeigt die volkswirtschaftliche Bedeutung der Bioenergie in Österreich.

Bioenergie nutzt Allen

Die Bioenergie kommt Industrie, Gewerbe und Haushalten zugute. Eine Analyse der in Österreich eingesetzten biogenen Brennstoffe und Brennholz (173 PJ) zeigt, dass etwa die Hälfte der Brennstoffe in Haushalten verwendet wird. Mehr als ein Drittel der Bioenergie wird im produzierenden Bereich eingesetzt – alleine 25 % in der Holzindustrie (Sägeindustrie und Weiterverarbeitung). 11 % der biogenen Brennstoffe kommen im öffentlichen und privaten Dienstleistungssektor zum Einsatz, vergleichsweise geringe 6 % in der Landwirtschaft.

Abbildung 4: Knapp die Hälfte der als Wärmequelle genutzten biogenen Brennstoffe wurde 2013 bei privaten Haushalten eingesetzt. Dahinter folgen Papier und Druck sowie die Holzverarbeitung.

Weiterer Ausbau der Bioenergie

Wenn es gelingt, die brachliegenden Rohstoffpotenziale aus der Forst- und Holzwirtschaft, der Landwirtschaft und aus dem Abfallsektor zu mobilisieren, ist eine Steigerung der Biomassenutzung um fast 40 % bis 2030 möglich. Der Biomasseeinsatz könnte von 245 PJ auf 340 PJ im Jahr 2030 ausgebaut werden. Etwa 44 % des Ausbaupotenzials erschließen sich aus holzbasierten Energieträgern aus der Forstwirtschaft und Laugen. Der Rest stammt aus der Landwirtschaft und der Abfallwirtschaft. Etwa 10 % können durch Kurzumtriebsflächen bereitgestellt werden. Biogas könnte mit 23 % des Ausbaupotenzials an Bedeutung gewinnen.

19.

Abbildung 5: Verteilung der Ausbaupotenziale Bioenergie bis 2030 auf verschiedene Energieträger Tabelle 2: Energetischer Endverbrauch Bioenergie in Österreich – Entwicklung 2005 bis 2013 und Potenziale 2020 und 2030

2005 2010 2013 Potenzial

2020 Potenzial 2030 Wärme aus

Biomasse PJ PJ PJ PJ PJ

Holz-basiert inkl.

Laugen 111,3 130,3 133,2 140,1 151,9

Klärgas 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4

Biogas 0,5 0,3 1,4 2,5 5,2

Sonstige Biogene fest 2,2 4,6 5,5 6,9 7,9

Biowärme –

Einzelfeuerungen 114,3 135,6 140,3 149,9 165,4

Hausmüll Bioanteil 1,2 2,0 1,9 2,1 2,1

Holz-basiert inkl.

Laugen 10,4 31,4 33,5 40,0 48,9

Biogas 0,2 0,3 0,3 1,0 2,2

Biogene flüssig 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0

Sonstige Biogene fest 0,6 1,7 1,4 4,9 6,7

Biowärme –

Fernwärme 12,7 35,6 37,1 48,0 59,8

Wärme aus

Biomasse gesamt 127,0 171,2 177,5 197,9 225,2

Strom aus Biomasse

PJ PJ PJ PJ PJ

Hausmüll Bioanteil 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9

Holz-basiert inkl.

Laugen 6,7 12,0 12,7 13,9 14,7

Biogas 1,1 2,3 2,3 4,0 6,8

Biogene flüssig 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

Sonstige Biogene fest 0,3 0,9 0,8 1,1 1,1

Strom aus Biomasse

gesamt 9,3 16,1 16,7 19,9 23,5

Biotreibstoffe PJ PJ PJ PJ PJ

Biotreibstoffe pur 0,9 3,3 2,9 5,0 11,1

Bioethanol –

Beimischung 0,0 3,3 2,8 5,3 5,3

Biodiesel –

Beimischung 1,4 15,7 16,2 25,3 25,3

Biotreibstoffe –

Beimischung 1,4 18,9 19,0 30,6 30,6

Biotreibstoffe

gesamt 2,3 22,3 21,9 35,6 41,7

Summe Bioenergie 138,6 209,5 216,1 253,4 290,4

24

Der energetische Endverbrauch von Bioenergie hat sich in Österreich von 139 PJ im Jahr 2005 um 56 % auf 216 PJ im Jahr 2013 erhöht. Der Wärmemarkt war 2013 mit einem Anteil von mehr als 80 % der zentrale Markt für die Bioenergie, gefolgt von Biotreibstoffen mit einem Marktanteil von 10 % und der Ökostromerzeugung aus Biomasse und Biogas mit 8 %. Bei Mobilisierung der vorhandenen Potenziale ist eine weitere Steigerung der Bioenergienutzung um 34 % bis 2030 (auf 290 PJ) möglich.

Gedanken zum Schluss

Wenn die EU ein wettbewerbsfähiges CO2-armes Europa aufbauen will, brauchen wir eine neue europäische Rohstoffpolitik. Ihr Fokus muss auf der Entwicklung der europäischen erneuerbaren Energieressourcen, vor allem der Biomasse, liegen, anstatt weiterhin auf knapper werdende fossile Energieträger aus politisch instabilen Regionen zu setzen. Forschung und Entwicklung in diesem wichtigen Zukunftsfeld müssen intensiviert und damit ein Innovationsschub zur Entwicklung neuer Methoden und Technologien der Biomasseproduktion und -nutzung ausgelöst werden.

Österreichische Forschungseinrichtungen und heimische Technologiehersteller sind dazu prädestiniert, dabei eine führende Rolle in Europa einzunehmen. Zentrale Voraussetzung dafür ist jedoch, dass wir in Österreich einen funktionierenden Heimmarkt schaffen, auf dem bewährte heimische Spitzentechnologien durch gezielte Marktanreizprogramme positioniert und forciert werden können.

Der Bioenergiesektor ist bereit, seinen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Stellen wir das Energiesystem in Österreich auf erneuerbare Füße und nutzen wir die Chancen auf den globalen Märkten!

Detaillierte Informationen zur Marktentwicklung am Bioenergiesektor sowie Potenziale und Ziele für den weiteren Ausbau der Bioenergienutzung sind in der Broschüre „Bioenergie 2030“ des Österreichischen Biomasse- Verbandes dargestellt.

Abbildung 6: Broschüre Bioenergie 2030 des Österreichischen Biomasse-Verbandes

19.

Bioenergie in Schweden – Die Stellschrauben zu 100 % erneuerbaren Energien

Dipl.-Ing. Robert Fischer

Svebio – Schwedischer Bioenergieverband Holländargatan 17, 11170 Stockholm, Schweden robert.fischer@svebio.se

www.svebio.se

Blitzlicht auf Schwedens Energiesituation aus der Bioenergie-Perspektive (alle Daten gelten für das Jahr 2014, falls nicht anders angegeben)

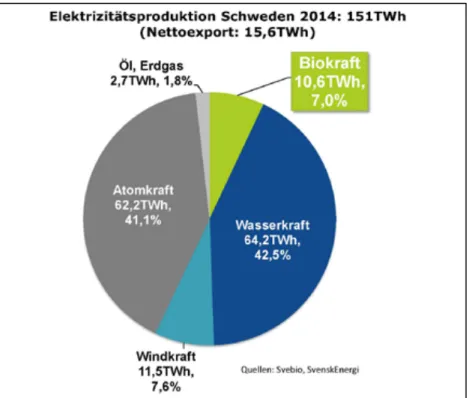

Biomasse trägt in Schweden mit 34 % oder 135 TWh zum gesamten Endenergieverbrauch von 365 TWh bei. 4,3 GW installierte elektrische Leistung in biomassebefeuerten Kraftwärmeanlagen im Fernwärmesektor und in der Industrie leisten 11 TWh oder 7 % zur jährlichen Jahresstromproduktion von 151 TWh. Schweden hat seit einigen Jahren einen Anteil von über 50 % an erneuerbaren Energien im Endenergieverbrauch. Bioenergie trägt dazu mit mehr als zwei Dritteln der Erneuerbaren bei.

Außer im Transportsektor und in einigen industriellen Sektoren konnten fossile Brennstoffe durch die Teilnahme am EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) und durch eine progressive CO2-Besteuerung der Nicht-ETS-Sektoren seit 1991 weitgehend verdrängt werden. Im Transportsektor tragen Biotreibstoffe 13 % oder 11,7 TWh zum Gesamtbedarf von 90 TWh bei. Schweden hat das Ziel, bis 2030 den Transportsektor frei von fossilen Treibstoffen und bis 2050 den Energiesektor basierend auf 100 % erneuerbaren Energien zu schaffen. Bioenergie soll seine schon heute starke Schlüsselrolle weiter ausbauen. Seit 1990 hat Schwedens Bruttonationaleinkommen (BNP) um 60 % zugenommen, gleichzeitig konnte Schweden seine Treibhausgasemissionen um 25 % senken und verfügt damit über die niedrigsten Emissionen pro Einheit BNP und auch pro Einwohner innerhalb der EU.

Wie kaum ein anderes Land verfügt Schweden über Biomasseressourcen aus Forst- und Landwirtschaft. 23,2 Mio. ha oder 57 % der Landfläche sind produktiv genutzte Waldfläche. Trotz oder eher aufgrund der intensiven wirtschaftlichen Nutzung hat das Holzvolumen in den letzten 100 Jahren um mehr als 80 % zugenommen. Der jährliche Zuwachs beträgt 116 Mio. Vfm – der durchschnittliche jährliche Holzeinschlag liegt bei 83 Mio. Vfm. Zusätzlich könnten 800.000 ha landwirtschaftliche Fläche und ein Teil der 2,6 Mio. ha trockengelegten Torffläche zur energetischen Nutzung bereitgestellt werden. Derzeit werden rund 130 TWh Biomasse energetisch genutzt. Untersuchungen zeigen, dass unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien die gesamte energetische Nutzung nur aus forstwirtschaftlichen Nebenprodukten mehr als verdoppelt werden könnte.

Abbildung 1: In Schweden wurden fossile Energieträger beim Endenergieverbrauch auf unter 50 % zurückgedrängt, damit hat Schweden den höchsten Anteil erneuerbarer Energien in der EU.

26

Abbildung 2: Im waldreichen Schweden ist Biomasse der bedeutendste erneuerbare Energieträger.

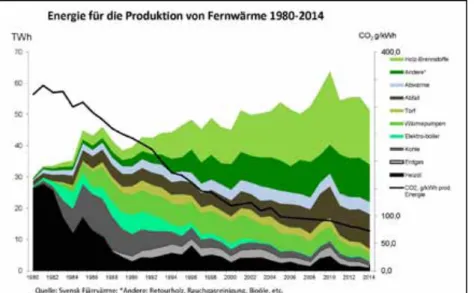

Der schwedische Wärmeenergiesektor

Vor allem im Wärmesektor hat Schweden eine „Energiewende“ vollzogen. Von 90 % fossilen Brennstoffen in den 1970er-Jahren zu fast 90 % nicht-fossiler Heizenergie heute. Bioenergie, industrielle Abwärme, Wärmepumpen und Wärme aus thermischer Abfallbehandlung dominieren den Wärmemarkt.

Die wichtigsten Stellschrauben für diese Entwicklung im Wärmesektor

Die beiden Ölkrisen in den 1970-er Jahren waren die Auslöser für eine weitgehende Umstellung des Wärmesektors von Öl auf nicht-fossile Brennstoffe. In den 1980er-Jahren wurde die Umstellung von Ölkesseln im Privatbereich sowie im Fernwärmebereich staatlich gefördert, ab den 1990er-Jahren wurden auch Subventionen für KWK-Anlagen bereitgestellt. Eine sukzessiv steigende CO2-Steuer wurde 1991 eingeführt – 27 Euro/Tonne CO2-Äq. im Jahr 1991, heute liegt sie bei 120 Euro/Tonne.

Haushalte und Dienstleistungssektoren waren von Anfang an der CO2-Steuer voll ausgesetzt, andere Industriesektoren genossen Reduktionen und erst ab 2018 wird die volle CO2-Steuer in allen Sektoren fällig. Mit der Teilnahme Schwedens am europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS) waren Anlagen über 20 MW-thermisch ab 2005 von der CO2-Steuer ausgenommen. Durch die Einführung der grünen Stromzertifikate im Jahr 2003 – darüber mehr im nächsten Abschnitt – wurde Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zusätzlich gefördert und damit auch Biomasse-KWK- Anlagen in Fernwärme und Industrie.

Abbildung 3: Entwicklung der CO2-Steuer, die ab 2018 auch für die Industrie in voller Höhe fällig wird.

19.

Heizwärme

Durch Bevölkerungszuwachs (1970: 8,1 Mio.; 2015: 9,8 Mio. Einwohner) und höhere Anforderungen an Wohnfläche (m2 pro Person) und Komfort ist der Wärmemarkt in den letzten Jahrzehnten beträchtlich gewachsen und hat heute ein Volumen von 90 TWh. 11 % der Einfamilienhäuser und 90 % der Wohn-, Büro- und öffentlichen Gebäude in 250 von 290 schwedischen Städten und Gemeinden werden mit Fernwärme versorgt. Fernwärme deckt ca. 50 % des gesamten Wärmebedarfs. Heizungen in Einfamilienhäusern teilen sich in ca. 30 % Biobrennstoffe, 28 % Direktstrom-Heizungen und 18 % Wärmepumpen auf, der Rest hat gemischte Heizlösungen; nur etwa 1 % besteht noch aus Ölheizungen. Für die Zukunft wird erwartet, dass der Wärmemarkt von heute 90 TWh bis auf 60 TWh schrumpfen kann, eine Reduktion von Heizgradtagen durch Klimaveränderungen und Energieeffizienzprogrammen (z. B.: nZEB) sind treibende Faktoren dafür.

Abbildung 4: Einsatz von Energieträgern zur Fernwärmeproduktion und gleichzeitige Reduktion der CO2-Emissionen

Industrielle Prozesswärme

Durch die Einführung der CO2-Steuer im Jahre 1991 und später durch die Teilnahme am EU-ETS System hat vor allem die Forstindustrie eine weitgehende Umstellung von fossilen Brennstoffen auf Biomasse vollzogen. Svebio hat im Jahr 2014 basierend auf CO2-Steuerdaten errechnet dass noch über 2000 Industriebetriebe, die aufgrund der Anlagengrößen (<20 MW-thermisch) nicht im EU-ETS System teilnehmen, fossile Brennstoffe für die Bereitstellung von Prozesswärme verwenden. Es wird erwartet, dass durch die sukzessive Abschaffung der CO2-Steuerreduktion für diese Betriebe bis 2018 die Umstellung auf nicht-fossile Brennstoffe beschleunigt wird, der zurzeit sehr niedrige Preis für fossiles Öl kann diese Entwicklung allerdings etwas verlangsamen.

Der schwedische Stromsektor

Wasserkraft, Atomenergie, Heizkraftwerke (KWKs), Windkraft und Sonnenenergie haben eine installierte Gesamtleistung von 39,5 GW und produzierten gemeinsam 151,2 TWh, davon wurden 15,6 TWh netto (10 %) exportiert. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien betrug 86,4 TWh (57,1 %), wobei 10,6 TWh (7 %) aus Bio-KWKs im Fernwärmenetz und in der Industrie geliefert wurden.

Die wichtigsten Stellschrauben für die Entwicklung der Erneuerbaren im Stromsektor

Seit dem 1. Januar 1996 ist der schwedische Strommarkt liberalisiert. Seit dem 1. Mai 2003 fördert ein grünes Stromzertifikatsystem den weiteren Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung. Dieser Stromzertifikatmarkt wurde im Jahr 2012 auf Norwegen ausgeweitet. Die Nachfrage für grüne Stromzertifikate wird durch Quotenpläne geregelt und Zertifikate werden am Nordpool-Strommarkt gehandelt. Die Schwerindustrie ist von der Quotenpflicht allerdings ausgenommen. Für 2020 liegen die Ziele für den mit Norwegen gemeinsamen Stromzertifikatsmarkt bei 43,2 TWh zusätzliche erneuerbare Energie über dem Niveau von 2002. Die durchschnittlichen Kosten für einen schwedischen Haushalt für dieses System zur Förderung von erneuerbaren Energien liegen bei ca.

0,27 Cent/kWh oder bei ca. 43 Euro/Jahr. Gleichzeitig sind die Strompreise im nordischen Markt auf derzeit unter 3,2 Cent/kWh gesunken. Für den Stromkunden kommen dazu noch Netzabgaben, Energiesteuer, die Kosten des Stromzertifikates und die Mehrwertsteuer.

28

Abbildung 5: Bei der Stromerzeugung in Schweden hat Atomkraft noch einen hohen Anteil, Erdöl und Erdgas tragen kaum dazu bei.

Abbildung 6: Die Strompreise im nordischen Markt sind in den vergangenen Jahren stark gesunken.

Schweden steht vor der großen Herausforderung die alternde Flotte der Atomkraftwerke ersetzen zu müssen, die im Jahr 2014 noch mit 41 % zur heimischen Stromproduktion beitrug. Derzeit sind noch zehn von ursprünglich zwölf Atomreaktoren mit 9,5 GW im Einsatz. Bis 2020 sollen vier weitere ältere Reaktoren mit zusammen 2,8 GW abgestellt werden, damit verbleiben 6,7 GW Atomkraft voraussichtlich bis zum Jahre 2040 im System.

19.

Die Stellschrauben für ein 100 % erneuerbares Energiesystem

Der Heizsektor ist weitgehend fossilfrei, im industriellen Wärmesektor außerhalb des ETS-Systems wird bedingt durch die volle CO2-Steuer ab 2018 eine rasche Umstellung erwartet. Der Elektrizitätssektor ist bis auf wenige öl- und gasbasierte Spitzenlast-Reservekraftwerke praktisch fossilfrei. Die große Herausforderung der Zukunft im Stromsektor entsteht durch den notwendig werdenden Ersatz der alternden Atomkraftwerke. Im Transportsektor ist eine signifikante Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen durch die Erhöhung des Anteils von Biotreibstoffen über die derzeit 13 % sowie durch die Steigerung der Marktanteile von Hybrid- und Stromfahrzeugen möglich.

Die Erreichung des schwedischen Zieles für fossilfreien Transport ab 2030 scheint technisch möglich, wird aber vor allem durch EU-Richtlinien und derzeit niedrige Treibstoffpreise behindert.

Ein wesentlicher Aspekt der Herausforderungen für den Stromsektor liegt im stark unterschiedlichen Strombedarfsprofil. Der minimale Bedarf in den Sommermonaten liegt bei 8 GW, und der maximale Spitzenbedarf während der kalten Periode liegt bei über 27 GW. Ein Viertel dieser Spitzenlast ist auf die große Anzahl von Direktstrom- und Wärmepumpenheizungen in Einfamilienhäusern zurückzuführen, welches wiederum ein Erbe des optimistischen Atomkraftausbaus in den 1970er- und 1980er-Jahren ist, der in dieser Zeit zu einer Strombedarfsverdopplung geführt hat.

Wärmepumpenheizungen verbrauchen zwar durch ihre guten Jahresarbeitszahlen jährlich wesentlich weniger Energie als Direktstromheizungen müssen aber während den kältesten Wintertagen durch elektrische Zusatzheizungen ergänzt werden. Dies wiederum trägt zu den erwähnten Spitzen im Strombedarfsprofil bei.

Die aktuelle Regierung nimmt die Zukunft des Energiesystems sehr ernst und hat im März 2015 eine überparteiliche Energiekommission initiiert, deren Aufgabe es ist, eine Basis für eine breite politische Einigung über die langfristige Energiepolitik zu schaffen. Der Fokus der Energiekommission liegt auf dem Stromsektor. Sie führt ihre Arbeit in drei Phasen durch: Wissensbeschaffung, Analyse und die abschließende Verhandlungsphase, welche die wesentlichen Eckpunkte einer politischen Einigung für die Zukunft des Elektrizitätssektors bis zum Jahr 2050 festlegen soll. Vier Bereiche stehen im Fokus:

Energieanwendung in den verschiedenen Sektoren inklusive mögliche Energieeffizienzmaßnahmen, Energieversorgung, Stromnetz – Übertragung, internationale Verbindungen und Verteilung und der Elektrizitätsmarkt. Ein Abschlussbericht wird im Januar 2017 erwartet.

Der Schwedische Bioenergieverband Svebio hat zeitgleich die Biokraftplattform ins Leben gerufen – eine in Forschung und Industrie breit verankerte Interessensgruppe mit der Vision, dass Bioenergie in der zukünftigen Energieversorgung des Landes eine noch wichtigere Rolle spielen soll als bisher. Das erklärte Ziel ist eine installierte elektrische Leistung von 10 GW in Biokraftwerken zu erreichen und mit über 40 TWh etwa ein Drittel des Strombedarfes im Jahre 2040 zu decken. Bioenergie, Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie werden die wichtigsten Pfeiler der schwedischen Energieversorgung nach 2040.

30

100 % erneuerbare Fernwärme – die dänische Bioenergiepolitik

Wassa Camara, Copenhagen Capacity und

Christoph Zimdahl, AußenwirtschaftsCenter Kopenhagen, WKO AußenwirtschaftsCenter Kopenhagen

Grønningen 5, 3. Sal, 1270 København K, Dänemark kopenhagen@advantageaustria.org

www.advantageaustria.org/dk

Weg von Kohle und Öl, hin zu CO2-freien Energiequellen. So hört man es seit vielen Jahren, wenn das Gespräch auf die dänische Energiewende kommt. Dänemark ist das erste Land der Welt, das eine konkrete Strategie für den Weg zu einer von fossilen Brennstoffen freien Zukunft formuliert hat.

Die gesamte Energieversorgung des Landes soll bis 2050 durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Der Übergang wird eine große Herausforderung.

Die dänische Versorgung durch erneuerbarer Energie basiert hauptsächlich auf Biomasse, Wind und Biogas. Andere Quellen wie Sonnenenergie, Geothermie, Wärmepumpen und Wasserkraft sind in geringerem Ausmaß vertreten.

Abbildung 1: Energieverbrauch nach Energiequelle (Quelle: Energistyrelsens Energistatistik 2013, 2014)

Der Anteil erneuerbarer Energie in Dänemark soll 2020 etwa 35 % ausmachen, ca. die Hälfte davon auf Basis von Biomasse. Um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, sollen in Zukunft vermehrt Kraftwerke umgebaut werden. Kohlekraftwerke auf Biomasse umzustellen, ist eine der größten Initiativen zur CO2-Einsparung im dänischen Energieabkommen von 2012, laut dem die dänischen CO2-Emissionen um 34 % gesenkt werden sollen. Auch wird vermehrt Biogas auf Erdgasqualität aufbereitet und ins Gasnetz eingespeist.

Nutzung von Biomasse in der dänischen Energieversorgung

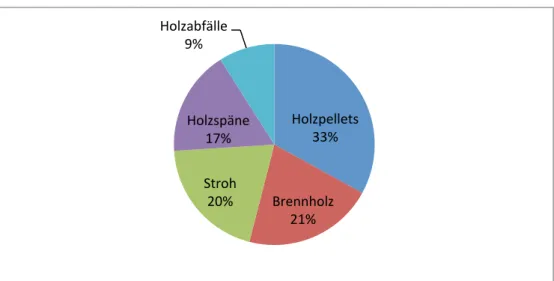

Biomasse ist eine der wichtigsten Quellen erneuerbarer Energie in Dänemark. Laut der Energistyrelsen, der dänischen Energiebehörde, wurden in Dänemark 2013 etwa 133,9 PJ Biomasse verbraucht – der größte Teil in Form von Holzpellets, Brennholz und Stroh.

40 % der eingesetzten Biomasse wurden 2013 importiert, davon der größte Anteil der Menge an Holzpellets, ein Drittel des Verbrauchs von Holzspänen und 14 % des Brennholzverbrauchs.

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Wind Biomasse Biogas andere