1 | S e i t e

Der Hygienescore als Instrument zur Bewertung von Haltung und Ma- nagement

Dr. Katharina Dahlhoff1, Andreas Pelzer1 & Bernhard Schulze-Wartenhorst2

1VBZL Haus Düsse, 59505 Bad Sassendorf

2GEA Farm Technologies GmbH, 59199 Bönen

In der Literatur herrscht Einigkeit darüber, dass die Bewertung der Sauberkeit von Milchkü- hen ein wichtiges Instrument zur Beurteilung der Tiergerechtheit der Haltungsbedingungen darstellt (vgl. HÖRNING 2003, WINCKLER ET AL. 2008, RÜTZ 2010, DLG 2012, u.a.). Starke Verschmutzungen von Haarkleid und Haut sind demnach von erheblicher Bedeutung für das Wohlbefinden der Tiere und bergen gesundheitliche Risiken wie Euterentzündungen, Parasi- tenbefall sowie Hauterkrankungen (LAVES 2007).

Zudem wird über gesetzliche Grundlagen (EG Verordnung 853/2004 “Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs“ sowie Bekanntmachung hinsichtlich der Anwendung bestimmter Maßnahmen in Milcherzeugungsbetrieben mit automatischen Melkverfahren, 2012) vorgegeben, dass Zitzen, Euter und angrenzende Körperteile vor Melkbeginn sauber sein müssen. Um die Anforderungen an eine gute Stallhygiene erfüllen zu können, können Sauberkeitsbonituren der Milchkühe dabei helfen, konkrete Schwachstellen in Haltung und im (Hygiene)-management aufzudecken und diese mit gezielten Maßnahmen abzustellen. Der Verschmutzungszustand gibt demnach nicht nur einen Gesamteindruck über den Zustand des Haltungssystems, sondern liefert konkrete Hinweise auf eine suboptimale Gestaltung und Bewirtschaftung des Liege- sowie Laufbereiches, da diese durch das erhebliche Auftreten von Kot und Harn besondere Problembereiche darstellen (WILLEN 2004).

Hygienescore als Managementinstrument

Zur Bewertung des Verschmutzungszustandes der Kühe liegen in der Literatur verschiedene Bonitierungsschemata vor (z.B. Sauberkeitsindex von FAYE UND BARNOUIN 1985, Hygiene- Scoring-Card nach COOK 2004), die sich aber vor allem auf die Bewertung starker und dauer- hafter Verschmutzungen mit negativen Auswirkungen auf die Tiergesundheit beschränken.

Im Rahmen des Projektes „CowsAndMore“ wurde 2007 ein Hygienescore entwickelt (vgl.

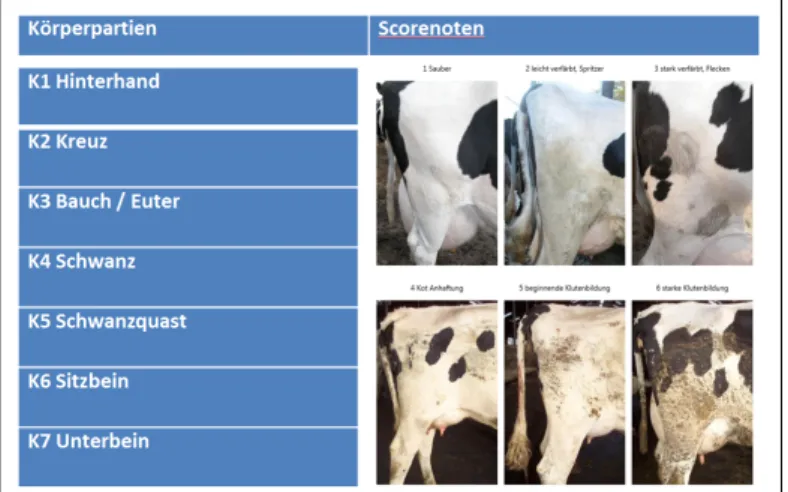

PELZER ET AL. 2007, DLG 2012), der den Fokus auf die Aufdeckung spezifischer Schwach- stellen legt und durch die Berücksichtigung bereits leichter Verfärbungen des Fells Defizite im Hygienemanagement aufzeigen kann. Wie in Abb. 1 dargestellt, sieht der Hygienescore die Bonitierung von sieben Körperregionen (rechte Körperhälfte) vor. Anhand einer sechsstu- figen Skala werden die Verschmutzungen der einzelnen Körperregionen hinsichtlich der Ver- färbung des Fells und der Intensität von Kotbehaftungen eingestuft. In Anlehnung an die Vor- gaben von WLCEK (1994) wird für die Bonitierung der Sauberkeit der Kühe eine Mindestan- zahl von 20 Tieren bzw. von mindestens 20 % der Herde empfohlen.

2 | S e i t e

Abb. 1: Hygienescore nach „CowsAndMore“ am Bespiel der Hinterhand (Quelle: Pro- gramm „CowsAndMore“ 2016; Definition nach PELZER ET AL. 2007)

Da der Hygienescore von Landwirten und Beratern als Managementhilfe eingesetzt wird, müssen hohe Beobachterübereinstimmungen vor allem auch unerfahrener Beobachter ge- währleistet sein. In verschiedenen Reliabilitätsstudien konnte eine hohe bis sehr hohe Interra- ter-Reliabilität von r = 0,895 bis r = 0,915 festgestellt werden, wobei keine Unterschiede zwi- schen erfahrenen und ungeschulten Anwendern vorlagen.

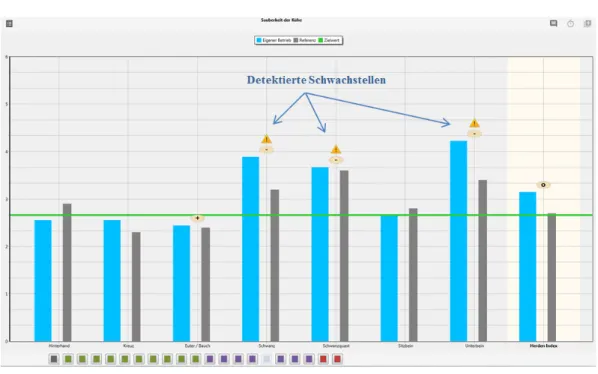

Zur Beurteilung der einzelbetrieblichen Situation wird ein Benchmarking durchgeführt, in dem die Mittelwerte der Boniturergebnisse dem Zielwert von 2,7 und den Referenzwerten der verschiedenen Körperregionen gegenüber gestellt werden (siehe Abb. 2). Die Referenzwerte werden als Vergleichsgruppenmittelwerte aus einem dynamischen Datenpool mit derzeit über 2760 Beobachtungen ermittelt.

3 | S e i t e Abb. 2: Auswertung der Sauberkeitsbonitierung nach dem Hygienescore im Pro-

gramm „CowsAndMore“ (2016)

Euterhygiene-Scoring

Die Sauberkeit der Euter und damit der Zitzen ist eine wichtige Voraussetzung zur Gewin- nung von hygienisch einwandfreier Milch. Zudem dient sie als Prophylaxe gegen Mastitiden.

Da der Hygienescore nach „CowsAndMore“ keine explizite Euterbewertung vorsieht, kann die Einhaltung der Anforderungen der Hygieneverordnung im Einzelbetrieb mit Hilfe des vierstufigen Euterhygiene-Scorings überprüft werden (siehe Abb. 3). Dabei sollten mindes- tens 80 % der Euter die Scorenote 1 erhalten. Als Grenzwert wurde ein maximaler Anteil von 10 % Kühen mit einer Euterbonitierung der Kategorie 4 festgelegt. In diesem Fall sollten dringend umfassende Hygienemaßnahmen ergriffen werden, da ein erhöhtes Mastitis-Risiko besteht.

Abb. 3: Euterhygiene-Scoring (Quelle: Euterhygiene-Guidebook, Firma GEA)

4 | S e i t e

Ursachen von Verschmutzungen und Gegenmaßnahmen

Milchkühe liegen im Durchschnitt 10 bis 12 Stunden täglich in den Liegeboxen. Dabei beträgt die Liegezeit während einer Periode etwa 60 bis 90 Minuten. Damit die Tiere in dieser Zeit weich und trocken liegen können, müssen Hoch- und Tiefboxen so bewirtschaftet werden, dass die anfallende Feuchtigkeit (Kondenswasser, Exkremente, Milch, Ausfluss) ausreichend aufgenommen wird. So korrelieren die verschiedenen Verschmutzungsintensitäten des Fells im Bereich der Hinterhand und des Euter-Bauch-Bereiches stark miteinander (r = 0,729, vgl.

DAHLHOFF 2014) und geben konkrete Hinweise auf Defizite im Boxenmanagement. Eine gelbliche Verfärbung der Hinterhand und des Euterbereichs (siehe Abb. 4) lässt auf eine Tief- boxenmatratze mit zu feuchter Deckschicht schließen. In diesem Fall sind Einstreumenge und -häufigkeit zu erhöhen. Das tägliche Einebnen der Liegefläche wirkt zudem einer übermäßi- gen Muldenbildung entgegen und sorgt so für einen hohen Liegekomfort. Eine stärkere, dun- kele Fellfärbung kann häufig in Hochboxen mit zu geringer Reinigungshäufigkeit und man- gelhaftem Einstreumanagement, z.B. bei fehlender organischer Abdeckung (DAHLHOFF 2014) oder beim Einsatz von Kalk, beobachtet werden. Als Einstreu von Hochboxen empfiehlt sich aufgrund des hohen Wasseraufnahmevermögens Stroh- oder Sägemehl. Hochboxen sollten mind. zweimal täglich gereinigt und feuchte Stellen abgestreut werden. Im hinteren Drittel der Hochboxen wird eine dünne organische Abdeckung in Form von trockenen Strohmistanhaf- tungen angestrebt, da hierdurch eine trockene Liegefläche gewährleistet wird und Hautirritati- onen verhindert werden können (DLG 2012). Sowohl für Tief- als auch für Hochboxen gilt, dass nur ein konsequentes und fachgerechtes Einstreu- und Reinigungsmanagement deren Funktionalität und Akzeptanz durch die Tiere sicherstellen kann. Bei kontinuierlichen Miss- ständen ist mit starken und dauerhaften (Kot-)Verschmutzungen und nachteiligen Auswir- kungen auf Wohlbefinden und Gesundheit der Tiere zu rechnen (siehe Abb. 4).

Abb. 4: Beispielhafte Verschmutzungsintensitäten des Euter-/Bauchbereichs (Quelle:

Programm „CowsAndMore“ 2016)

Nicht nur die Liegeflächenqualität, sondern auch das Boxendesign spielt eine wichtige Rolle für die Verschmutzung der Tiere und somit auch für die Stallhygiene. Zu kurze Liegeflächen (< 180 cm) und falsch angebrachte Nachrohre (Höhe < 125 cm, Abstand zur Kotstufe < 160 cm) fördern die falsche Positionierung der Tiere und ein stressbedingtes Abkoten in die Lie- geboxen. Die Folge sind höhere Verschmutzungsintensitäten im Bereich der Hinterhand, des Kreuzes sowie des Schwanzquastes der Tiere (DAHLHOFF 2014, vgl. auch ZERZAWY 1989 und HÖRNING 2003). So lassen beispielsweise Kluten behangene Schwanzquaste und verdreckte

5 | S e i t e Schwänze nicht einziehen können. Diese bleiben dann häufig hinter den Boxenkanten in den stark verschmutzten Laufgängen liegen.

Neben den Schwanzquasten gehören die Unterbeine zu den am stärksten verschmutzten Kör- perregionen der Milchkühe. Aufgrund des hohen Anfalls an Exkrementen stellen die Laufflä- chen hohe Anforderung an das betriebliche Management. So führt der ständige Kontakt mit den Klauen zu Verschmutzungen der Tiere, ein Aufweichen des Klauenhorns und den Über- trag der Exkremente in die Liegeboxen. In der Praxis kommen häufig stark verschmutzte Un- terbeine mit vielen frischen Spritzern vor, die auf sehr feuchte Laufflächen mit langen Reini- gungspausen schließen lassen. Darüber hinaus ist eine unzureichende Querlüftung denkbar, die dazu führt, dass die Gänge nicht abtrocknen können. Für Altbauten mit verwinkelten Gängen empfiehlt sich daher der Einsatz von Spaltenrobotern, die bedarfsgerecht program- miert werden können und für eine regelmäßige Reinigung sorgen. Zusätzlich den Luftaus- tausch erhöhen, damit Gänge und Klauen abtrocknen können und die Möglichkeit zur Ein- richtung eines Laufhofs prüfen. In Neubauten mit geraden Achsen und stationären Schieber- anlagen sollten die Reinigungsintervalle deutlich erhöht werden (1x pro Stunde), damit sich keine „Gülle-Seen“ ansammeln. Ebenso sollte darauf geachtet werden, dass alle Bereiche (hinter den Boxenkanten, Fressstände, Übergänge) gereinigt werden. Eine erhöhte Reini- gungsfrequenz hat zudem den Vorteil, dass die Rutschsicherheit der Laufflächen für die Tiere erhöht und dadurch ein artgemäßes Laufen ermöglicht wird.

Literatur

Eine vollständige Literaturliste erhalten Sie bei den Autoren.