zwei Formen der religiösen Volksunterhaltung in Indien

Von Valentina Stache-Rosen, Bangalore

Das indische Schattenspiel ist eine alte Kunst, die erst in neuerer Zeit

von indischen und westlichen Gelehrten erforscht wird. Noch im Jahre

1933 konnte M. Wintebnitz, ein bedeutender Kenner der indischen

Literatm schreiben: „Schattenspielfigmen, wie wir sie aus Java,

China, Ägypten und der Türkei besitzen, haben sich in Indien bisher

nicht gefunden*".

Erst im Jahre 1935 konnten zwei westliche Gelehrte, unabhängig von¬

einander, eine indische Schattentheateraufführung sehen und darüber

berichten*. Sie waren allerdings nicht die ersten Europäer, die einer

solchen Äuflführung beiwohnten. Der Itahener Pietbo della Valle er¬

zählt in einem Brief aus Ikkeri (Shimoga Distrikt) vom 22.11.1627 von

einem Fest, bei dem die Straßen und Tempel des Ortes festhch geschmückt

und beleuchtet waren, und er fährt fort, daß transparente Figmen von

Elefanten, Reitern imd Pferden zu sehen waren*. Die Verfasser der

Census Berichte und der geographischen Nachschlage-Werke, der Gazet¬

teers of India, müssen gelegenthch solche Aufführungen gesehen haben,

und auch in R. E. Enthoven: Tribes and Gastes of Bombay. Bombay

1920—22, und inH. V.NANJUNDAYYAimdL.K. AnanthaKbishnaIyeb :

TheMysore Tribes awdCasi&s. 3 Bde. Mysore 1928—1935, werden Schatten¬

spiele erwähnt. H. Meinhard bemerkt zu dieser Tatsache: ,,The reason

why (the shadow play's) existence did not obtain the attention it de¬

served, appears to be that those who knew about it were quite unaware

of its historical relations*".

* M. Winternitz : Das Indische Scliattentheater. In : Ostasiatische Litera¬

turzeitung 1933, S. 286.

* G. Jakob : Die Entdeckung des südindischen Schatientlieaters durch Prof.

Spies. In: ZDMG 89 (1935), S. 387—390; Stan Harding: The Ramayana

Shadow Play in India. In: Asia 35, No. 4 (1935); O. Spies: Das Indische

Schattentheater. In: Theater der Welt Jg. 2, Nr. 1 (1938), S. 1—3.

3 Pietbo della Valle : Viaggi di Pistro della Valle, II Pelegrino. Venetia 1667; zitiert nach F. Seltmann (vgl. Anm. 8 unten), S. 452f.

*H. Meinhard: The Javanese Way ang and its Indian Prototype. In:

Alan 39 (1939), article 94, S. 109.

In den letzten Jahren beginnt die eigentliche Erforschung des indischen Schattentheaters. Im Jahre 1969 fand in Kuala Lumpur eine Intemationale

Konferenz über das traditionelle Drama und die Musik Südostasiens statt,

bei dem auch das Schattentheater Beachtung fand. SxjbeshAwasthi hielt

bei dieser Gelegenheit einen Vortrag The Shadow Plays of South India

and their Links and Affinities with the Shadow Plays of South East Asia^.

Einige indische Gelehrte haben in der Zeitschrift „Marg" eine Son¬

dernummer über verschiedene Formen des indischen Schattentheaters

und des Puppentheaters herausgegeben.« In seinem Buch The Puppet

Theatre of Asia befaßt sich J. Tilakasiei sowohl mit dem Schatten¬

theater Indiens als auch mit den Marionetten, die im Norden, vor allem

in Rajasthan, und in Südindien zu finden sind'. Die umfassendsten Ar¬

beiten zu diesem Thema sind zwei Aufsätze von F. Seltmann über das

Schattenspiel in Mysore und Ändhra Prades^, sowie über das Schatten¬

spiel in Kerala^. Staatliche indische Krmstakademien und private Orga¬

nisationen bemühen sich mehr oder minder intensiv um die Erhaltung

dieser Tradition, sammeln Schattenfiguren, veranstalten gelegentlich Auf¬

führungen und publizieren Artikel in den jeweiligen Landessprachen*".

R.V. Ramanamtjkthy, der bei dem Central Leather Research Institute in

Madras beschäftigt ist, stellt Figuren nach traditionellen Vorlagen her,

er kopiert außerdem Miniaturen als Schattenfiguren. Schließlich sei noch

erwähnt, daß Prof. and Mrs. Helstien vom Department of Theater Arts,

University of CaUfornia, Los Angeles, das Marionetten- und Schatten¬

theater Indiens imtersuchen und ihre Ergebnisse veröffentlichen werden.

Auch ein dänischer Gelehrter, Söeensen, befaßt sich mit dem indischen

Puppenspiel.

5 Dieser Vortrag ist in hektographierter Form bei der Malaysian Soeiety for Asian Studies erschienen. Zwei andere Vorträge, die sich mit Schatten¬

theater befaßton, waren: Amin Sweeney: The Rama Repertoire in the

Kelantanese Shadow Play, und J. Bbunet : Themes and Motifs of the Cam¬

bodian Ramayana in the Slwdow Theatre.

6 Indian Puppets. In: Marg 21 (Bombay 1964).

' J. TiLAKAsmi : The Puppet Theatre of Asia. Department of Cultural

Affairs, Ceylon, 1970.

8 In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch

Indie 127 (1971).

1»Bbda. 128 (1972).

1° Das Folklore Museum in Mysore besitzt etwa 60 Sebattenfiguren, sowie

eine Reihe von Marionetten, und gibt oine Folklore Zeitschrift in Kanare¬

sisch heraus. Mr. Nanjunda Rao vom Mysore Chitrakala Parishat hat etwa

200 Schattenfiguren gesammelt und einon Survey der Puppen- und Schat¬

tenfiguren im Karnataka Staat veranstaltet. Eine Publikation darüber ist

im Druck. Die Verfasserin verdankt Herrn Nanjunda Rao viele wertvolle

Hinweise.

In Indien gibt es sowohl Schattenspielfiguren aus undurchsichtigem

Leder, wie in Malaysia, Indonesien und Thailand, als auch Figuren aus

farbigem, transparentem Leder, wie in China, Japan, der Türkei und

Ägypten**. Die Figuren des ersten Typus finden sich in Orissa bei

einigen Stämmen**. In Kerala kommt das Schattentheater nur in

einigen Orten im Palghat Distrikt vor ; dort ist es eng mit dem Kult der

Göttin Bhagavati verbunden. Neben den üblichen Schattenspielbühnen,

die provisorisch errichtet werden, gibt es in Kerala, so stellte Selt¬

mann fest, die sogenannten M<<M-m<Ma»M, besondere Schattenspieltempel.

Diese liegen außerhalb des Tempelbezirks gegenüber den Osteingängen**.

In Kerala gelangt nur das Rämäyana zur Äuflfiihrung. Die Schatten-

figinen aus Kerala sind aus undurchsichtigem Leder, ihre Wirkung auf

der Leinwand beruht auf der Perforation. Die Figuren sind zwischen

35—60 cm groß, meist haben sie nur einen beweglichen Ärm.

Die Figuren Ändhras gehören zu den größten Schattenfigmen der Welt,

sie sind bis zu 1,80 m groß. Sie sind aus transparentem, farbig einge¬

färbtem Leder. Nach Angaben von Mr. Nanjunda Rao, Secretary ofthe

Mysore Chitrakala Parishat, lassen sich drei Typen unterscheiden. Die

Figmen aus dem Gebiet um Madanapalli sind etwa 1,30 m hoch, werden

gewöhnlich im Profil dargestellt und haben in der Regel einen be¬

weglichen Arm. Die Figmen aus Nellore sind zwischen 1,20 und 1,80 m

groß und haben bewegliche Glieder ; die Männer tragen Dhoti xmd Tmban,

sowie einen breiten Schal um die Schxiltern. Der dritte Tjrpus findet sich in

der Gegend um Kakinada, wo die Figuren 1,50 m groß sind und beweg¬

liche Glieder haben.

Alle Figmen Karnatakas sind transparent und farbig, viele sind außer¬

dem mit Perforationen versehen. In Karnataka lassen sich ebenfalls

drei Stile unterscheiden. Im nördlichen Gebiet (Gulbarga, Raichur,

Bijapm und Bidar) sind die Schattenfigmen etwa 90 cm hoch. Tiere,

wie Elefanten, Pferde, Kühe u. a., sind besonders fein gezeichnet.

In Zentralkamataka (Dharwar, Belläry, Chitradmga und in Teilen

des Shimoga Distrikts) finden sich Figmen von 15—60 cm Größe. In

Channagiri (Shimoga Distrikt) sind die Figuren kaum oder gamicht

perforiert, und der Hintergmnd besteht aus Zeichmmgen. Im süd¬

lichen Karnataka (Mandya, Bangalore, Tumkur, Hassan und Kolar) sind

die männlichen Figmen reich geschmückt und tragen kein Ober¬

gewand. Eine Besonderheit Karnatakas sind Schattenbilder, die nicht

** Diese zwei Schattenspielkreise werden von F. Seltmann in Schatten¬

spiel in Kerala, S. 458, besprochen.

*' Zwei Orissa Figuren sind abgebildet bei J. Tilakasiri : Tlie Puppet

Theaire of Asia, S. 95 und S. 97.

** F. Seltmann, Schattenspiel in Kerala, S. 469.

Einzelfiguren darstellen, sondern Szenen, wie sie sich auch z. B. in

Thailand finden. Es handelt sich entweder um Darstellungen

aus den Epen, z. B. Yudhisthira und Sakuni beim Würfelspiel

oder Sitä von Dämonen bewacht im Asokavana, oder um Szenen aus

dem täglichen Leben, wie pflügende Bauern oder Frauen beim Buttern.

Eine Aufführung des Rämäyaria zog sich früher über mehrere Nächte

hin. Szenen aus dem täglichen Leben, bei denen die Schattenspieler

auf Ereignisse im Dorf anspielen konnten, dienten zur Atiflockerung.

Zmn Bestand der Schattenspieler gehörten auch drei Spaßmacherfiguren,

der Killekyäta oder Kethigadu, seine Frau Bangarakka und sein

Bruder Juttu Pruthigadu. Diese Figuren sorgten mit ihren oft recht

derben Spaßen für die Belustigung des Publikums. In Karnataka sowohl

wie in Andhra wurde nicht nm das Rämäyana aufgeführt, sondern auch

das Mahäbhärata, das Bhägavatapuräna und historische Stücke. Im

Gazetteer for the Madras Presidency, Anantapur Distrikt, wird erwähnt,

daß die Geschichte Desinghs von Gingee bei den Puppenspielern sehr

beliebt war**. In dem Band über South Arcot heißt es, Desingh = Tej

Singh sei der Sohn eines Rajputen aus dem Norden gewesen. Als Gouver¬

neur von Gingee weigerte er sich, dem Nawab von Arcot Tribut zu zah¬

len**. Im Jahre 1713 marschierte daher der neuernannte Nawab Sa'ä-

datalläh Hän gegen Tej Singh, und es kam zu einer großen Schlacht.

Auch unter den literarischen Schattenspielen, den Chäyänätakas, muß es

historische Themen gegeben haben. G. Jakob erwähnt ein Chäyänätaka,

das die Geschichte der 'Ädüäähi-Dynastie von Bijapm behandelte*«.

Nach H. Meinhaed gehörten die Schattenspieler Karnatakas vorwie¬

gend der Kaste der Killekyäias an, die auch Killikiater, KiUiketar

oder Kiliket genannt wmden, während weiter nördlich, im Bombay

Distrikt, die Bezeichnung Katabu oder Katbu vorkam*'. Die Kaste

der Killekyäias teilte sich in zwei Gruppen, die Minahidiyu oder

Burude Baste und die Bombeyädisu oder Bombeyätadavaru. Die erste

Gruppe waren Flußfischer, die zweite Puppenspieler. Diese Gruppe

war wiederum unterteilt in Dodda und Cikka Bombeyätadavaru, die

^* Madras District Gazetteer. Vol. Anantapur. By W. Fbancis. Madras

1905, S. 32.

*5 Madras District Gazetteer. Vol. South Arcot. By W. Fbancis. Madras

1906, S. 352.

*' G. Jakob und P. Kahle (Hrsg.): Das Orientalische Scliattentheater.

1. Stuttgart 1930, S. 8.

*' H. Mbinhabd: The Javanese Wayang and its Indian Prototype, S. 109;

S. G. MoBAE: The Nomadic Folk Artists of Northern Mysore. A Socio-

Economic Study of the Killekyata. Mysore 1973. (Anthropological Survey of

South India.)

„major and minor showmen**". Erstere Gruppe hatte eine größere Bühne, auf der die Vorführer und ein Orchester Platz hatten, und alle Mitglieder

der Truppe, die Frauen inbegriffen, waren des Lesens kundig. Von der

Ci'jfc/fca-Gruppe heißt es, daß sie nur eine kleine Bühne hatte, hinter

der der Vorführer kauerte, während entweder eine Frau alleine oder ein

Mann und eine Frau Erklärungen zu dem Spiel abgaben und mit einer

Trommel oder einem anderen Instrument Begleitmusik machten.

Ferner erwähnt Meinhakd, daß die Vorführungen der Killikets (nach

Angaben des Oazetteer of the Bijapur District) denen der Citrakathis, der

Bildervorführer, glichen. Die Verwandtschaft zwischen den Citrakathis, die Bilder vorführten, und den Schattenspielern beruht nicht nur darauf,

daß beide zur religiösen Unterweisung und Unterhaltung ihres Publikums

beitrugen. Welches Verhältnis zwischen beiden Gruppen bestand, bedarf

noch weiterer Untersuchungen. Von den Killiketars heißt es im Gazetteer

of the Bombay Presidency, sie glichen den Marathas und seien aus dem

Norden, entweder aus Kolhäpur oder aus Satara, gekommen**. Ihre

Muttersprache sei Marathi**. Von denKillikets des Bijapur Distrikts heißt

es, sie seien dort ansäßig, ihre älteste Urkunde stamme aus dem Jahr

1520, aus der Regierungszeit des zweiten Königs von Bijapur. Eine ihrer

Untergruppen seien die Gondhlis, die den Titel Panclmngi führten**.

Die Gondhlis werden auch als Untergruppe der Citrakathis aus dem

Satara Distrikt aufgeführt**. Nach einer Tradition der Killiketars

über ihren Ursprung sind sie früher Mahratta Okkaligas gewesen, die sich

mit Ackerbau befaßten. Eine ihrer Frauen heiratete einen Goldschmidt,

von dem sie sieben Söhne hatte. Sie wurden aus der Kaste verstoßen,

und der Goldschmidt lehrte seine Söhne, Figuren aus Matten, Blättern

und Leder herzustellen und durch Vorführen derselben ihren Lebensunter¬

halt zu verdienen**. Papier, das Material, das die Citrakathis für

ihre Bilder benutzen, Avird nicht erwähnt, aber es wäre denkbar, daß

Papier ein Ersatz für ein anderes Material war**.

*' Siehe auch Seltmann: Scliaiienspiel in Mysore und Ändhra Prades,

S. 457.

*" Gazetteer of the Bombay Presidency. 21. Bombay 1884, S. 185.

^Gazetteer of the Bombay Presidency. 21. Bombay 1884, S. 185.

2* Oazetteer of the Bombay Presidency. 23. Bombay 1884, S. 196.

Gazetteer of the Botnbay Presidency. 19. Bombay 1885, S. 117; F. Selt¬

mann: Schattenspiel in Mysore und Ändhra Prades, S. 458, bemerkt da¬

gegen, daß gewisse Schattenspielergruppen aus Mysore die Oondhli als ihre

Oberkaste ansehen.

2' Seltmann: Schattenspiel in Mysore und Ändhra Prodis, S. 457ff.

2* Papier wurde in der Miniaturmalerei West-Indiens seit dem 14. Jh.

verwandt. (E. und R. L. Waldschmidt: Musikinspirierte Miniaturen aus

der Sammlung des Museums für Indisclie Kunst. Berlin. Teil 1. Wiesbaden

1966, S. 14).

H. Lüders hatte schon auf die enge Verbindung zwischen Schatten¬

spielern und Bildervorführern aufmerksam gemacht**. Er konnte nach¬

weisen, daß die in Patanjalis Mahäbhäsya (2. Jh. v. Chr.) erwähnten

Saubhikas Schattenspieler sind und er führte weitere Belege aus der

Literatur an, z. B. die Mankhas, die in einer Liste von fahrendem

Volk im Kalpasütra erwähnt werden. Nach dem Kommentar waren sie

Bettler, die mit Bildern in der Hand umherzogen, und die auch Gauri-

joutrakas genannt wurden (mankhäs citraphalakahastä bhiksakä gauripu-

trakä iti prasiddhäh)^^ ■ Ein MankJia tritt auch im ersten Akt des

Mudräräksasa (5. Jh.) auf, der ein Bild Yamas, ein yamapata, in den

Häusern entfaltet und dazu Lieder zur Erklärung singt. jäva edarn,

gehatn pavisia jamavadarn darnsaarrdo gidäirn gäämi ; 17.6 tado paragharap-

pavese parassa sankarpieria imirjä jamavadena hiridamäno ajja maff-iära-

setthicandanadäsasa geharn pavittho mhi tahirn. ca jamavadarn pasäria paütto

mhi gäidurnY^. Die Yamapatikas, die auch heute noch in südindischen

Tempeln bei Festen zu finden sind, werden auch von Bäna im Harsa¬

carita (7. Jh.) genannt : pravisyanneva ca vipanivartamani kutühalakulaba-

hulabälakaparimlamürdhvayasthiviskambhavitate vämahasta vartani bhisa-

-riamahisädhirudhapretanälha vicitravati pate paralokavyatikaramitarakara-

litena sarakärvlena kathayantarn yamapattikarn dadarsa^ (Nachdem er in die

Straße gekommen war, sah er einen Yamapatika, der von eifrigen und

aufgeregten Jimgen umgeben war, denen er die Früchte der nächsten

Welt erklärte nach einem Bild*' mit dem Herren der Gespenster (yama)

auf seinem schrecklichen Büffel. Das Bild hing von einer Stange in

seiner linken Hand, und er zeigte mit einem Stock in der rechten

Hand.)

Zu einer ähnlichen Gruppe wie die Yamapatikas gehören die Bhopas

aus Rajasthan und Madhyapradesh, die Patuas in Bengalen und Orissa,

sowie die Citrakathis aus Maharashtra. Von diesen wandernden Ge-

schijchtenerzählern sind die Patuas Bengalens am besten erforscht.

2* H. Lüders : Die Saubhikas. Ein Beitrag zur Geschiehte des indischen Dramas. Philologica Indica. Göttingen 1940, S. 406.

26 Lüders, a.a.O., S. 414.

2' LÜDERS, a.a.O., S. 414.

28 Bäna: Harsacarita, Bombay: Nirnayasagar Press, 1918, S. 153. Ein

Yamapata aus dem Madras Government Museum ist abgebildet in C. Siva-

RAMAMTJRTl: Sanskrit Literature and Art. New Delhi 1970. (Memoirs of the

Archaeological Survey of India. No. 73.) Abb. 75.

29 Nach Monier Williams: Sanskrit English Dietionary. New ed. Repr.

Oxford 1960 s. v. ist pafa a woven cloth, a painted piece of cloth, a pictm-e.

Bholanath Bhattacharya weist darauf hin, daß pat sich auf eine Dar¬

steUung jeder Ai-t, auch auf Terrakottaplatten, beziehen könne, daß die

engere Bedeutung aber Bilder auf Stoff oder Papier sei (Krishna in tlie

Traditional Painting oj Bengal. Calcutta 1972, S. 17).

W. Archer hat ihren Gemälden eine Monographie gewidmet*** und in einer Bibliographie in der Zeitschrift „Folklore", die in Calcutta herausge¬

geben wird, werden 145 Titel genannt**.

Die Citrakathis werden außer in dem schon von Meinhard zitierten

Band Bijapur noch in anderen Bänden des Bombay Gazetteer von 1885

behandelt.

Im Satara Distrikt gab es 98 Citrakathis^^, und es heißt, daß sie

Anfang des 19. Jh. aus Tasgaon eingewandert seien. Sie seien in vier

Gruppen, Bagdis, Gondhlis, Joshis und Vasudevs eingeteilt. In Aus¬

sehen, Kleidung imd Sprache unterschieden sie sich nicht von den Mahrat¬

tas. Sie zeigten Bilder von Göttern und Helden und erzählten Geschichten

aus den Purärias und sangen dazu. Ihre FamUiengottheiten waren Amba-

bhavani aus Tuljapur, Jotiba aus Ratnagiri, Khandoba aus Pali und

Lakshmi aus Kolhapur. Ihre Priester waren gewöhnliche Brahmanen aus

dem Dorf, die sie sehr verehrten. Sie hatten keine Ältesten und

schlichteten ihre Streitigkeiten in Kastenversammlungen.

Der Bericht über die Citrakathis im Ahmadnagar Distrikt führt 387

an, die in Flechtwerkhäusern mit Grasdach lebten, wenn sie seßhaft

waren, und in kleinen Zelten, wenn sie sich auf Wanderschaft begaben.**

Die Männer führten die Bilder vor, die Frauen arbeiteten im Haus und die

Kinder sammelten Kuhfladen als Brennmaterial. Einige der Citrakathis

waren Viehhändler. Sie hatten Bilder von Bahiroba, Devi, Ganpati,

Khandoba, Mahadev und Maruti in ihren Häusern, denen sie morgens

nach dem Bad Sandelpaste und Blumen darbrachten.

Am ausführlichsten werden die Citrakathis in dem Band über den

Poona Distrikt behandelt**. Dort werden ihre Hochzeits- und Bestattungs¬

gebräuche eingehend geschildert. Es heißt da, die Gruppe sei zur Zeit

Shahu Rajas (1708—49) von Singnapur (im Sholapur Distrikt) gekommen.

Früher hätten die Citrakathis hölzerne Marionetten vorgeführt, da

diese aber nicht mehr beliebt waren, zeigten sie nur noch Büder, mit

denen sie vier bis fünf Rupien monathch verdienten. Ein Junge werde

mit zwölf Jahren in die Kunst des Vorführens eingewiesen und beherrsche sie nach zwei Jahren.

Zur Ausrüstung eines Citrakathi, so fährt der Bericht fort, gehörten

40 Büder Ramas, 35 von Babhruvahan, dem Sohn Arjuns, 35 von Abhi-

*° W. G. ärcher: Bazar Paintings of Calcutta, tlie style of Kalighat,.

London 1953.

'1 SvAPAN Das Adikary: A Bibliographical Note on the Pat Painting of

Bengal. In: Folklore 159 (April 1973), S. 136ff.

'2 Gazetteer of the Bombay Presidency. 19. Bombay 1885, S. 117.

ss Oazetteer of the Bombay Presidency. 17. Bombay 1884, S. 178.

s* Gazetteer of the Bombay Presidency. 18,1. Bombay 1885, S. 448flf.

manyu, dem Sohn Arjuns von Subhadra, 40 von Sita und Ravana, 40 von

Harichandra, dem König von Oudh und 40 der Pändava Brüder. Ob diese

Zahlen sich auf einzelne Bilder oder beiderseitig bemalte Blätter be¬

ziehen, geht aus dem Bericht nicht hervor. Es heißt dort, die Citrakathis

malten die Bilder selbst. Eine Kastenregel besagte, daß jede Familie

einen vollständigen Satz Bilder haben müsse oder eine Strafe zu zahlen

habe.

Meinhaed klagt in seinem Aiifsatz, daß aus den Gazetteers nicht zu

entnehmen sei, wie die Vorführungen der Citrakathis vor sich gingen

imd welcher Art ihre Bilder waren.

In dem Dorf Gudi Wadi, Pinguli (beiSavantwadi,Südostmaharashtra)

hatte ich Gelegenheit, Bildervorführer anzutreffen. Dieses Dorf wird

ausschließlich von Famihen bewohnt, die sich als Hindu Mahratha Tha¬

kur bezeichnen. Sie besitzen Land, das sie bebauen, außerdem betreiben

sie Flußfischerei. Einer der älteren Männer, Sakkaram Mesge, gab an,

daß seme Famihe vor 500 Jahren aus Rajasthan nach Nordmaharashtra

ausgewandert sei. Der Mahrattenfürst Shivaji (1626—1680) habe die Tha-

kurs als Spione eingesetzt, und unter den Peshwas seien sie weiter nach

Süden gezogen und hätten sich in Pinguli niedergelassen**. Ein anderer

Mann behauptete, seine Familie lebe seit tausend Jahren in der Gegend.

Dieses Dorf soll das einzige in Indien sein, in dem die Tradition des

Bildervorführens noch lebendig ist. Aber es ist durchaus denkbar, daß

es im Norden Maharashtras noch andere Gruppen gibt. Da es während

meines Besuches in Pinguli unaufhörlich wolkenbruchartig regnete, er¬

schien es nicht ratsam, längere Zeit dort zu bleiben, doch ist ein Besuch zu einer günstigeren Jahreszeit dort geplant, bei dem weitere Tonbandauf¬

nahmen und Photos gemacht werden sollen.

In Gudi Wadi gibt es eine Familie, die einen nicht mehr vollständigen

Satz von Schattenfiguren besitzt, zwei andere Familien haben sowohl

Bilder als auch Marionetten. Die Schattenspielfiguren sind etwa 40 cm

hoch und undurchsichtig, sie weisen Spuren von Bemalung auf. Sie sind

weder den Figmen von Mysore und Andhra, noch denen von Kerala ähn-

35 Daß Schattenspieler als Spione eingesetzt wurden, wird in der Litera¬

tur mehrfach berichtet. Im Arilui&ästra (Ed. R.P. Kangle. Bombay 1960,

VII, 17) heißt es, Saubhikas sollten zusammen mit anderen Schaustellern

sich dienend an den Feind heranmachen. In Somadevas Nitiväkyämrta

. (10. Jh.) findet sich eine lange Liste von Spionen, unter denen die Saubhikas

ebenfalls genannt werden; von den Saubhikas heißt es in diesem Werk (55,

5—6), sie ließen duroh einen Vorhang in der Nacht verschiedenartige Einzel¬

gestalten sehen (Saubhikah ksapäyärn käddapatävaranena nänävidhanämarü-

padarsl). Im GülavarnSa wird von König Gajabahu II (1137—1153) berich¬

tet, der Tamilen und andere Leute, die sich auf das Singen und Tanzen ver¬

standen und die Lederfigmen handhabten, als Spione verwandte.

lieh. Für die Vorführung wurde ein Bambusgestell, 1 m x 1 m, etwa 1,50 m

hoch, aufgebaut. Der untere Teil des Gestells wurde mit einem dunklen

Tuch verkleidet, oben wurde an einer Seite ein dinchsichtiges Tuch auf¬

gespannt. Ein Vorführer hockte in diesem Gestell. Als Lichtquelle

diente eine Öllampe. Ein Erzähler und ein Orchester — bestehend aus

Trommel (tabla), Zymbeln (tala) und einer Reibtrommel (tuntunia)^^ —

saßen neben der Bühne. Das Flackern der Öllampe, das Rauschen des

Regens, sowie die unheimlichen Geräusche, die mit der Reibtrommel er¬

zeugt wurden, riefen eine geisterhafte Stimmung hervor. Aufgeführt

wurde der „Kampf Indrajits". Die Figur des Spaßmachers gehörte zu

dem Tjrpus, den die Verfasser der Gazetteers als ,, indecent" bezeichnet

hätten, und die nach dem Dharwar Gazetteer von der Regierung verboten

wurden — was ein Beweis für das Alter dieser Figur zu sein scheint.

Schattenspiele werden in Pinguli in der Regel nicht mehr aufgeführt.

Auffühnmgen von Marionetten dagegen werden dort zum Navaratri-

Fest in den umliegenden Dörfern veranstaltet. Die Marionetten sind

40 — 50 cm groß und haben bewegliche Arme und Beine, die Glieder

werden mit Bambusfasern zusammengebunden. Das Gestell, das als

Bühne diente, war wenig größer als die Schattentheaterbühne. Die

Marionetten agierten zu ebener Erde, der Vorführer stand zwischen

zwei aufgespannten Tüchern, von denen eines die Beine, das andere den

Oberkörper bedeckte. Die Glieder der Puppen wurden durch Schnüre

bewegt.

An einer Vorführung von Bildern nehmen zwei Personen teil. Die

Bilder, die auf beiden Seiten eines braunen Papiers in der Größe 30 X 40 cm

gemalt sind, werden in ein Tuch eingeschlagen aufbewahrt. Sie werden

in Pinguli als pothi bezeichnet. Sollen sie vorgeführt werden,

wird der ganze Stapel, etwa 30 Blätter, gegen ein Holzbrett gleicher

Größe gelehnt, ein Stück StofF sorgt dafür, daß die Bilder nicht

verrutschen. Dieses Brett lehnt einer der Vorführer, der auf der

Erde hockt, gegen sein Knie. Mit Tambma und Tala wird Begleitmusik

erzeugt, beide Vorführer sprechen die Dialoge im Wechsel oder singen.

Abb. 6 zeigt Sakkaram Mesge (links) begleitet von einem anderen Thakur

aus seinem Dorf. Sakkaram gab an, Bilder zur Illustration des gesamten

Mahäbhärata und des Rämäyaria zu besitzen, im ganzen fünfzig

Episoden. Um welche Geschichten es sich .handelt, soll bei einem späte¬

ren Besuch in Pinguli festgestellt werden. Eine Geschichte jedenfalls,

die Sakkaram erzählte und als zum Rämäyana gehörig bezeichnete, weicht

3« Dieses Instrument besteht aus einem hohlen zylindrischen Gefäß, des¬

sen untere Seite mit einem Ziegenfell bespannt ist. Ein Metalldraht läuft

dureh das Fell und das Gefäß und ist an dem oberen Ende eines etwa 75 cm

langen Stockes, der an der Außenseite des Gefässes angebracht ist, befestigt.

um 1800.

Vierarmiger Krsna mit zwei Hirtonmädcbon lurter einem Bamn. Das Leder-

stüclv ist delvoi'ativ durchbroclion und an den Rändern beschädigt. Es ist

zwischen zwei groben Haltestäben befestigt und an einigen Stellen zum

Ausbessern genäht.

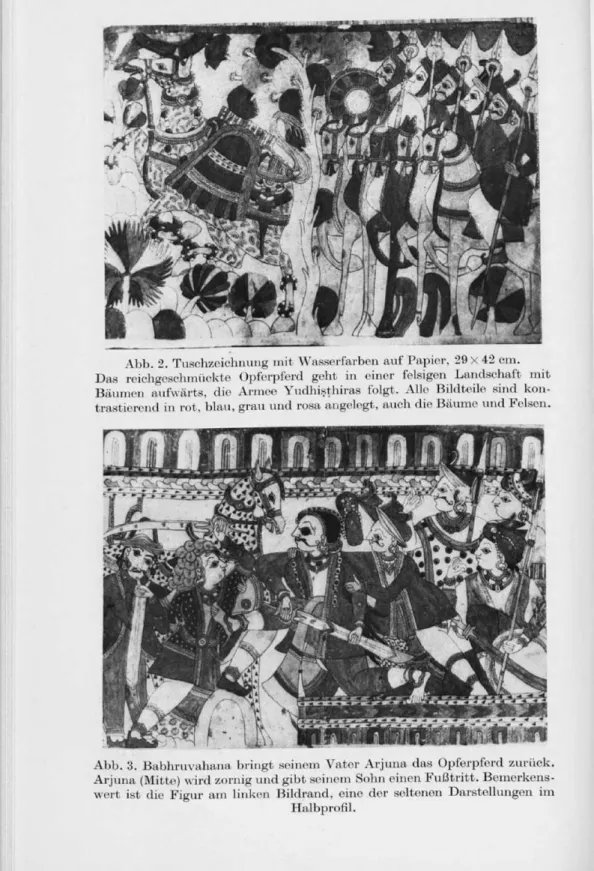

Das reichgescliinüclvte Opferpferd geht in einor felsigen Landschaft mit

Bäumen aufwärts, die Armee Yudhisthiras folgt. Alle Bildtoile sind kon¬

trastierend in rot, blau, gnm und rosa angelegt, auch die Bäume und Felsen.

Abb. 3. Babhruvahana bringt seinem Vater Arjuna das Opferpferd zurück.

Arjuna (Mitte) wird zornig und gibt seinem Sohn einen Fußtritt. Bemerkens¬

wert ist dio Figur am linken Bildrand, eine der seltenen Darstellungen im

Halbprofil.

Babhruvahana wird von seinem Gegner Vr.saketu zur Sonne geschossen.

Abb. 5.

Babliruvahana berichtet

seiner Mutter vom Sieg

über Arjunas Armee.

Die Kleidimg von Babhru¬

vahana, der Königin und ihrer Gefährtin ist grün

und rot, das Gewand des

Dieners und der Dienerin

ist rot und schwarz ge¬

tupft.

erheblich von Välmiki's Version ab. Heutzutage ist niemand in Pingiüi

in der Lage, Schattenfigmen herzustellen, Marionetten zu schnitzen

oder Bilder zu malen. Wer dies in früheren Zeiten getan hat, war nicht

zu ermitteln. Die Tradition der Vorführungen wird in dem Dorf aber auch

bei der jüngeren Generation fortgeführt.

Die Bilder der Citrakathis, die den Verfassem der Gazetteers be¬

kannt waren, werden erst heute gesanunelt. Schon im Jahre 1794 hat der

Engländer Mooee bei der Belagerang von Dharwar wahrscheinlich eine

solche Vorführung gesehen. Er beschreibt einen alten Mann, der ein

Paket Bilder hatte und Geschichten der vergöttlichten Helden vortrug ;

Singmädchen begleiteten ihn*'. Mr. D. G. Kelkae in Poona hat eine

Reihe dieser Bilder zusammen mit seiner Sammlung von Lampen, Musik¬

instrumenten, Schattenfigmen und dergl. dem Raja Kelkar Museum ver¬

macht; von anderen Bildern sagt er, daß er sie dem Crafts Museum in

Delhi überlassen habe. Im Kunsthandel werden gelegentlich Einzelstücke

angeboten. Mr. Kelkae gibt an, er habe diese Bilder von seinem

Schwiegervater erhalten, der Rechtsanwalt war und sie von einem KUen-

ten anstelle von Bezahlung bekam. Man hat diesen Bildern den Namen

,, Paithan Paintings" gegeben.

Hier sollen einige Bilder beschrieben werden, die zum Babhruvahana

Zyklus gehören. Ahnliche Bilder sind in gutem Farbdrack veröffent¬

licht in The Times of India Annual, 1962.

Der Stil der Paithan Paintings ist volkstümlich, die Farben sind

klar und kräftig. Wie bei den Schattenfigmen Karnatakas, herrschen

Rot und Blau vor, daneben gibt es Grün und Gelb. Die Gesichter

weixien fast ausnahmslos im Profil gezeigt, auch wenn der Körper

in Vorderansicht dargestellt ist. Die Augen sind groß und rund, ähn¬

lich wie bei den Schattenfigmen, sie haben aber eine natürliche Stel¬

limg im Gesicht, während bei den meisten Schattenfigmen zwei Augen

— wie eine verschobene Brille — auf das Kopfprofil aufgesetzt

sind (Abb.l). Schattenfigmen mit einem Auge kommen seltener vor.

Bei den hier beschriebenen Bildern sind die Augenwinkel erregter

und zorniger Personen rot, während sie gewöhnlich weiß gelassen

werden*'. Auf Perspektive und Hintergrand wird verzichtet; Bäume

und Felsen einerseits, Pfosten und baldachinartige bunte Dächer

3' Zitiert bei Seltmann : Scliattenspiel in Mysore und Ändhra Pradei,

S. 453. Seltmann nimmt allerdings an, daß es sich um Schattenspielfiguren handelt. Diese scheinen in Indien aber nie bei Tage vorgefülirt worden zu sein.

3' Von den Kathakali-Tänzern heißt es bei Mohan Khokak: Kathalcali,

the Tradition. In: Marg 11, No. 1 (Dec. 1957): The red around the eyeballs

is produced by a little seed, whioh irritates the eye into crimson, but is

otherwise a harmless medicine. The red is supposed to enhance the expres¬

sion of love or the more violent emotions.

10 ZDMG 126/1

andererseits deuten an, ob das Geschehen sich im Innenraum oder im

Freien abspielt. Palmen werden realistisch dargestellt, andere Bäume

haben einen Stamm und an Zweigen aufgereihte bunte Flächen, die wie

Ballons wirken. Diese Art der Baumdarstellung haben die Bilder der

Citrakathis mit den Schattenfiguren Karnatakas gemeinsam (Abb. 2).

Es gibt noch andere Berührungspunkte in Kleidung und Schmuck, doch

dieser ist der auffäIHgste.

Die Kleidung der Männer in diesen Bildern besteht aus Schnabel¬

schuhen und Hosen, der Oberkörper istentwederfireioder von einer Jacke

bedeckt. Auffällig ist die Vielfalt der Kopfbedeckungen : Turbane, Helme,

Mützen und Kronen kommen vor. Wird ein Held mit einer bestimmten

Kleidung bei Beginn einer Handlung dargestellt, so sieht man ihn oft

auf der Rückseite des Bildes, das den Fortgang zeigt, ganz anders

gekleidet. Die Frauen tragen Saris und viel Schmuck an Füßen, Leib

und Armen, oft einen großen Nasenring im rechten Nasenflügel. Zu

den Waffen der Männer gehören Schwerter und Schilde, Lanzen und

Dolche, Pfeil und Bogen. Auch die Männer sind reich geschmückt und

tragen oft große Ohrringe.

Von den hier beigegebenen Illustrationen ist Abb. 1 eine Schatten¬

figur aus transparentem Leder aus Süd-Kamataka. Sie zeigt einen vier¬

armigen Krsna mit zwei Gofis unter einem Baum. Krsna hält eine

Flöte in zweien seiner Hände, die dritte imd vierte Hand halten eine

Keule und eine Muschel, im Gürtel trägt er ein kurzes Schwert. Die

Hirtenmädchen bewegen einen Fächer und einen Fliegenwedel. Die Kör¬

perfarbe Krsnas ist blau, die der Hirtenmädchen blaßrosa. Die Bein¬

kleidung des Gottes ist rot mit gelben Borten, die Saris der Hirten¬

mädchen sind rotweiß bzw. rotblau gemustert. Eine der Blusen ist

grauweiß, die andere schwarzweiß gestreift. Aller Schmuck ist grob

stilisiert. Ein Baum neigt sich über die Gruppe und ist rein deko¬

rativ gestaltet; blaurote Kreise mit roten Rändern sind hintereinander an den Ästen aufgereiht.

Die nächsten vier Abbildungen sind Paithan Paintings und gehören

zum Babhruvahana-Zyklus. Im Ädiparva des Mahähhärata wird be¬

richtet, daß Arjuna die Prinzessin Citrangadä von Manipura heiratete

unter der Bedingung, daß ihr Sohn König von Manipura werde und der

Vater, Arjuna, auf seinen Sohn verzichte. Im Asvamedhaparva des

Mahäbhärata wird eine Begegnung Arjunas mit dem Sohn aus dieser

Ehe, Babhruvahana, geschildert. Die Citrakathis jedoch folgten in

ihren Erzählungen nicht direkt dem Mahähhärata, sondern anderen

Werken, die Geschichten aus den Epen enthielten*'. Zu diesen gehört

3* P. J. Chinmulgund : Paithan Paintings. In : The Times of India Annual 1962, S. 68.

das Epos Pändavapratäp des Dichters Shridhar aus Pandharpur (1678—

1728). Nach diesem Werk, das auf älteren Versionen beruhen mag, beglei¬

tet Arjuna das Pferd, das sein Bruder Yudhisthira opfern will. Die

meisten Könige, durch deren Land das Pferd schweift, unterwerfen sich

freiwillig. In Manipura aber fängt Babhruvahana das Pferd in der Ab¬

sicht, sich Arjuna zu widersetzen. Als er dann von seiner Mutter hört,

daß Arjuna sein Vater ist, schickt er das Pferd zurück. Arjima, der

dies als Feigheit ansieht, wird zornig rmd meint, Babhruvahana könne

nicht sein Sohn sein. Es kommt zum Kampf, in dessen Verlauf Arjtma ge¬

tötet wird. Durch Eingreifen Krinas, der Babhruvahana rät, amrta

von den Schlangen zu holen, wird Arjuna wieder zum Leben erweckt.

Abb. 2 zeigt das reichgeschmückte Opferpferd, das den Vorschriften

entsprechend schwarzweiß gesprenkelt ist, in einer Gebirgslandschaft*».

Einige Reiter aus Yudhisthiras Armee folgen auf roten, grauen \md

blauen Pferden. Die Bildkomposition trennt Opferpferd und Reiter

fast in der Bildmitte durch einen schlanken Baum, dessen Laub farbig

in Kugelform geordnet ist, ähnlich wie in der Schattenfigur.

Abb. 3 zeigt Babhruvahana wie er seinem Vater Arjuna das Opferpferd

zurückbringt. Arjrma, in höchstem Maße erregt, gibt seinem Sohn einen

Fußtritt und zieht gleichzeitig sein Schwert. Beide, Vater und Sohn,

werden von ihren Begleitern zurückgehalten.

Abb.4 gibt eine Darstellung aus dem Kampf BabhruvahanasmitVrija-

ketu, einem Anhänger Arjunas. Babhruvahana wird von den magischen

Pfeilen seines Gegners zur Sonne geschossen. Er gibt sich der Sonne

— die rechts oben mit einem Gesicht en face zu sehen ist — als

Vrsaketu aus und bittet sie um die Häupter seiner Gegner. Ein

blauer und ein grauer Affe links und rechts sind erstaunte Zeugen

dieses Vorgangs. Ein Baiun, wieder in farbigen Rundformen gemalt, füllt

die leeren Bildfiächen.

Abb. 5 zeigt eine Szene im Palast von Manipura. Der schwerbewaffnete

Babhruvahana berichtet seiner Mutter vom Sieg über Arjunas Armee.

Zwischen der Königin und ihrer Gefährtin steht eine Dienerin mit zwei

Fliegenwedeln. Die Damen sind reich geschmückt, und jede hält einen

Dolch in der linken Hand. Der Innemaum ist durch Pfeiler und ornamen¬

tale Friese angedeutet.

Dieser vorläufige Bericht über Schattenspieler und Bildervorführer

läßt noch viele Fragen offen. Ein Vergleich zwischen den Bildern

und den Wandgemälden in Tempeln Maharashtras imd anderen Erzeug-

*" W. KraFEL bespricht das Pferdeopfer und die Farbe des Opferpferdes

in: Symbole dea Hinduismus und des Jainismus. Stuttgart 1959, S. 107ff.

Siehe auch W. Klbfel : Der Aävamedha und der Purusamedlia. Hamburg

1951. (Beiträge zur indischen Philologie imd Altertumskunde. 7.), S. 39—50.

10»

nissen der Volkskunst, vor allem Schattenfiguren, seitens eines Kunst¬

historikers wäre nötig, um das Alter der Bilder zu bestimmen. Ein Kenner der Marathi Literatur würde bei einer Studie über die Geschichten, die die

Citrakathis erzählen, vielleicht Aufschlüsse über die Volksliteratur

gewinnen.

Vikrama Shah of Nepal

By Theodore Riccardi Jr., New York

■ The brief inscription presented here is an interesting addition to the

growing corpus of Shah epigraphy.* It is written in Sanskrit and Nepali

in the Devanägari script on a copper plate (Nep. täma-patra) which

measures 7*4 X 8% inches. The inscription covers eight lines; the

usual Sanskrit prasastP of the Shah dynasty (lines 1—3) precedes the

proclamation itself which is written in Nepali (lines 4—8). I was able

to photograph the document in 1968, but I do not know its provenance.

"While it shows signs of having been repaired, there is no reason to doubt its authenticity: except for minor spelling errors, the language is correct.

It bears the royal seal in the upper left hand corner and the customary

invocation sri durgä is at the top. The seal reads sri sri sri girväryi

yuddlia vihrama säha deva 1721. Girväna Yuddha, it will be remembered,

was the infant king who was placed on the throne by his father, Rana

Bahadur Shah, upon his abdication in 1799 {= Saka 1721).* Effective

control of the government then fell into the hands of the prime minister

Bhim Sen Thapa.*

The inscription is one of the large group of documents which concerns

the relations of the Shah government, with its Hindu point of view, and

the Tibeto-Burman tribes, non — Hindus whose exposure to Hinduism has

been almost constant since medieval times. In this case, the tribe is

1 Much of Shah epigraphy, which is quite extensive, has been published

in the Nepali journals Pürnima, Sanskrit Sandes, and the work edited by

Yooi Narahabinath : Itihäs Prakäs. Kathmandu: Itihäs-Prakäsak Sangh,

n.d., and Itihäs Prahäiinä Sandhipatra Sarngraha. Kathmandu: Royal

Nepal Academy, B.S. 2022; for corrections and additions to many of these,

see Dhan A VAJRA Bajraoarya (ed.): Itihäs-sarnsodhanko Pramärt-prameya.

Lalitpur: Jagadamba Prakasan, B.S. 2019. A copper plate inscription has

recently been published by A. W. MacDonald : A Nepalese Copper-plate f rom

the Time of Prthivirtarayan's Father. In: Kailash 1,1 (1973), p. 6—8.

2 For the legendary origin of the prasasti, see Yogi Naraharinath (ed.) :

Oorkhävamsävall. Kä^i: Aryabirsingh, B.S. 2021, p. 30—1.

3 The Shah dynasty employed the Saka era for its inscriptions, as did the Mallas of western Nepal.

* For his career, see Cittaranjan Nepali : Janaral Bhimsen Tliäpä ra

Tatkälin Nepal. Katlunandu: Ratna Pustak Bhandar, B.S. 20—22.