E-Learning in der

Medizinerausbildung in Deutschland: Status und Perspektiven

E-learning in medical education in Germany: status and

perspectives

• Franz-Josef Leven1• Matthias Bauch1• Martin Haag1

Nach grundsätzlichen Bemerkungen zum Potenzial von E-Learning werden vor dem Hintergrund von Reformansätzen im Medizinstudium und der neuen Approbations- ordnung Status und Entwicklungstendenzen im Bereich von E-Learning in der Medizin in Deutschland dargestellt und insbesondere die Problematik der Nachhaltigkeit und der curricularen Integration von E-Learning diskutiert.

Schlüsselwörter: E-Learning, Medizinerausbildung

After characterizing the potential of E-learning in medical education status and per- spectives of E-learning in medicine in Germany are described. Main aspects in this context are the integration of E-learning in courses and the question of sustainability of these approaches.

E-Learning-Aspekte

Web-basierte medizinische Trainingssysteme (WBT) [1] - unterstützt durch pädagogische Software-Agenten - zählen nach W. Wahlster, dem Leiter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, neben medizinischen Ontologien und multimodalen Benutzer- schnittstellen zu den Schlüsseltechnologien für die medizinische Informationsverarbeitung des 21. Jahr- hunderts.

WBT-Systeme stellen eine neue Dimension im Bereich der Lehr/Lernsysteme dar. Sie bieten dieselben Inter- aktionsformen und damit dieselben didaktischen Möglichkeiten wie konventionelle CBT-Systeme (Computer-based Training), müssen aber in der Regel nicht installiert werden, da Daten, Informationen und Wissen bei Bedarf von einem Server im Netz geladen

und auf dem Client dargestellt werden. Allerdings ist ihre Realisierung aufwändiger. Es muss eine Entschei- dung über die zu realisierende Client/Server-Architek- turvariante [1] getroffen werden und diese danach softwaretechnisch umgesetzt werden. Die verschiede- nen Varianten unterscheiden sich insbesondere darin, wie die Anwendungslogik auf Client- und Server verteilt ist. Dies wiederum hat Auswirkungen auf die benötigte Ladezeit, die Reaktionszeit des WBT-Systems auf Nutzereingaben usw.

Das Potenzial von WBT betrifft insbesondere die Fle- xibilität des Lernens: Ortsunabhängiges, zeitunabhän- giges und plattformunabhängiges Lernen sind wichtige Voraussetzungen für selbstbestimmtes Lernen.

CSCW-Komponenten (Computer Supported Coopera- tive Work) ermöglichen kooperatives Lernen. Gegen- über konventionellen CBT-Systemen bieten WBT- Systeme den Vorteil der zentralen Pflege der Software

1Studiengang Medizinische Informatik (MI), Universität Heidelberg/Hochschule Heilbronn, Labor Computerunterstützte Lehr- und Lernsysteme in der Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg, Hygiene-Institut, Heidelberg, Deutschland

Originalarbeit

und der Lerninhalte. Weitere wichtige Aspekte sind die Möglichkeiten der Online-Evaluation und der Onli- ne-Abrechnung, der kontrollierbare Zugang und schließlich die Verfügbarkeit externer Wissensquellen über das Internet. Damit sind WBT-Systeme sowohl unter qualitativen als auch unter ökonomischen Aspekten zu betrachten, sei es im Hinblick auf mögli- che Einsparungen bei der Infrastruktur der Ausbildung, sei es im Hinblick auf die Vermarktbarkeit von Lernob- jekten und im Hinblick auf die Perspektive der Verkür- zung der Studiendauer.

Allerdings sind auch Probleme bei WBT zu berücksich- tigen: So bedeutet z.B. die Bereitstellung und Wartung von Servern entsprechenden Aufwand. Veraltete Browserversionen bei den Nutzern führen bisweilen zu Schwierigkeiten. Die Bandbreite bei der Anbindung der Studierenden ans Internet von zu Hause reicht bei vielen WBT-Systemen nicht aus bzw. beeinträchtigt die Akzeptanz der Systeme. Dies ist insofern bedeut- sam, weil Medizinstudierende - so das Ergebnis einer Umfrage in Heidelberg - CBT/WBT-Systeme überwie- gend zu Hause anwenden möchten und nicht jeder über eine DSL-Anbindung verfügt. Aus diesem Grund ist es durchaus sinnvoll, neben einer Web-Version ei- nes Lehr/Lernsystems auch eine lokal anwendbare Version anzubieten.

Reformiertes Medizinstudium

Status und Entwicklung von CBT/WBT in der Medizin sind wesentlich beeinflusst durch Reformansätze in der Medizinerausbildung wie im ersten deutschen Reformstudiengang Medizin an der Charité [2] oder dem Heidelberger Curriculum Medicinale (HeiCuMed) [3] und durch die Novellierung der Ärztlichen Approba- tionsordnung (ÄAppO), die u.a. durchProblemorien- tiertes Lernen (POL), fächerübergreifenden Unterricht, die Förderung des ganzheitlichen Denkens und die Betonung von eigenständigem Lernen gekennzeichnet sind. Bemerkenswert bei der neuen Approbationsord- nung sind die Änderungen bei Prüfungen: So werden z.B. in 22 Hauptfächern und 12 Querschnittsfächern fakultätsinterne benotete Leistungsnachweise gefordert und es sollen Alternativen zu Multiple Choice Prüfun- gen wie Objective Structured Clinical Examinations (OSCE), Modified Essay Questions (MEQ)oderKey Feature Problemspraktiziert werden. Die große Zahl der Prüfungen und insbesondere problemorientierte Prüfungen bedeuten eine enorme personelle Belas- tung der Fakultäten.

Vor diesem Hintergrund bieten CBT/WBT-Systeme sowohl in qualitativer als auch in ökonomischer Hin- sicht ein großes Potenzial: Fallbasierte Trainingssys- teme können begleitend und ergänzend zum POL-

Unterricht und für das eigenständige Lernen eingesetzt werden. Summative Prüfungen können relativ einfach computerbasiert aufbereitet und ausgewertet werden, für formative Prüfungen bieten sich fallbasierte Syste- me an.

Status von E-Learning in der Medizin

Das Angebot von CBT/WBT-Systemen in der Medizin umfasst Präsentationssysteme, Browsingsysteme mit Hyperlinks zu anderen Komponenten, virtuelle Labors mit Computersimulationen, fallbasierte Systeme für problemorientiertes Lernen und (intelligente) tutorielle Systeme. DerLearning Resource Server Medizin[4]

der Universität Essen weist derzeit ca. 1400 multime- diale Lehr- und Lernmodule nach, die im Web frei verfügbar sind. Das Informationssystem CAL reviews [5] der University of Cambridge, UK, beinhaltet auch eine Rating- bzw. Review-Komponente. Das verfügba- re Angebot an CBT/WBT-Systemen ist also durchaus beachtlich. Allerdings wurde bei verschiedenen Treffen der GMDS-AGComputergestützte Lehr- und Lernsys- teme in der Medizin[6] festgestellt, dass die verfügba- ren CBT/WBT-Systeme nur von ca. 5% der Medizin- studierenden im Rahmen ihres Selbststudiums genutzt werden. Die Gründe hierfür sind sicherlich vielschich- tig. Die Frage in diesem Kontext ist auf jeden Fall aber auch, wieweit die Ergebnisse einer Studie von P. Frey in Bern aus dem Jahr 2000 [7] heute noch gelten: Über 75% der Befragten ziehen es danach vor, ohne Com- puter zu lernen; 90% der Studierenden lernen vorwie- gend mit Printmedien. Eine Studie der LMU München zum fallbasierten SystemCASUSzeigt, dass, soweit die Bearbeitung von Fällen mit der Vergabe von Credit Points verbunden ist, für die Studierenden also prü- fungsrelevant ist, die Fälle von fast allen Studierenden vollständig bearbeitet wurden, während dies im Falle des Selbststudiums, bei dem keine Credit Points ver- geben werden, nur auf ca. 10% der Studierenden zu- traf. Die curriculare Integration von CBT/WBT-Syste- men und die Akzeptanz sowohl von Seiten der Studie- renden als auch von Seiten der Lehrenden wird auch in Zukunft ein zentrales Problem darstellen [8].

Ein Grund für die mangelnde Akzeptanz der Systeme liegt häufig darin begründet, dass die mit der Entwick- lung und Anwendung von CBT/WBT-Systemen verbun- denen Risiken nicht hinreichend berücksichtigt werden.

Neben den technischen Risiken bei einer Systement- wicklung (Frage:Are we building the product right?) ist insbesondere das Applikationsrisiko (Frage: Are we building the right product?) zu beachten. Das Ap- plikationsrisiko besteht darin, dass u.U. Systeme ent- wickelt werden, ohne dass der Entwickler weiß, wie die Anwender darauf reagieren werden.

©2006 Leven et.al.; licensee GMS Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie. This is an Open Access article: verbatim copying and redistribution of this article is permitted in all media for any purpose, provided this notice is preserved with the article's original URL.

Artikel online frei zugänglich unter http://www.egms.de/en/journals/mibe/2006-2/mibe000047.shtml

Bitte zitieren als: Leven FJ, Bauch M, Haag M. E-Learning in der Medizinerausbildung in Deutschland: Status und Perspektiven. GMS Med Inform Biom Epidemiol. 2006;2(3):Doc28.

g2p(G20061107.1)

Originalarbeit

Um Fehlentwicklungen zu verhindern und die Qualität von CBT/WBT-Systemen in der Medizin zu verbessern, auch um Parallelentwicklungen zu vermeiden, wurde vor ca. 15 Jahren innerhalb derGesellschaft für Medi- zinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS) die AG Computerunterstützte Lehr- und Lernsysteme in der Medizin [6] gegründet, die u.a.

Qualitätskriterien für Elektronische Publikationen in der Medizin [9] publiziert hat. Die in mehreren Spra- chen verfügbaren Kriterien können Entwicklern von CBT/WBT-Systemen Anregungen geben, können aber auch für die Evaluation verfügbarer Systeme hilfreich sein.

Der Status und die Perspektiven von E-Learning in der Medizin in Deutschland werden wesentlich beein- flusst durch die vor wenigen Jahren im Rahmen der InitiativeNeue Medien in der Bildung vom BMBF ge- förderten Projekte (Abbildung 1) [10]. Einige der ehe- mals geförderten Projekte sind in diesem Heft durch einen eigenen Beitrag vertreten.

Abbildung 1: NMB-Projekte in der Medizin [10]

Das Spektrum dieser Projekte deckt eine breite Palette von Anwendungsszenarien ab: Neben dem Angebot von Lernobjekten für die systematische Ausbildung sind fallbasierte CBT/WBT-Systeme von Bedeutung sowohl für das problemorientierte Lernen, den Einsatz in Seminaren oder Praktika und für das eigenständige Lernen als auch für rechnerunterstützte Prüfungen.

Dabei wird in einigen Systemen das Potenzial von Lernumgebungen genutzt. Wichtige Einsatzszenarien sind außerdem die ärztliche Fort- und Weiterbildung und, in Verbindung mit entsprechenden Präsenzantei- len im Sinne von Blended Learning, Fernstudienange- bote. Architekturmerkmale von CBT/WBT-Systemen (Abbildung 2), in denen systematisches und fallorien- tiertes Wissen vermittelt wird, umfassen eine Autoren- komponente zur Wissensaufbereitung, unterstützt durch ein Repository mit durch Metadaten indexierten Medien, eine Player-Komponente zur interaktiven Präsentation bzw. Bearbeitung von Problemen, eine Fakten-Datenbank, z.B. mit Patienten-Falldaten, eine

Wissensbasis mit systematischem Wissen und eine Schnittstelle zur Kommunikation und zum Zugriff auf weltweit verfügbare digitale Bibliotheken wieMEDLINE von derNational Library of Medicine, dieLeitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizini- schen Fachgesellschaftenoder dieCochrane Library für evidenzbasierte Medizin. Vokabulare bzw. Ontolo- gien unterstützen dabei das Wissensmanagement.

Abbildung 2: Architektur von CBT/WBT-Systemen Im Hinblick auf die Interoperabilität von Lernobjekten zeichnet sich der AnsatzSCORM (Sharable Course- ware Object Reference Model)[11] als umfassendes Referenzmodell für Lerntechnologien ab, das Spezifi- kationen für die Suche, den Import, die Nutzung, die Wiederverwendung und den Export von Lerninhalten (Content) umfasst. Angesichts der 800-seitigen SCORM-Dokumentation wird bisweilen allerdings vor der Gefahr einer Bürokratie gewarnt.

Im Kontext der genannten Standardisierungsbemühun- gen sind auch die AnsätzeMedicML bzw. MedicCa- seML[12] von der Uni Regensburg zu erwähnen, in denen XML-basierte Formate zum Austausch medizi- nischer Dokumente und Fälle spezifiziert sind.

Perspektiven von E-Learning in der Medizin

Die Perspektiven von E-Learning in der Medizin wer- den wesentlich geprägt durch die Nachhaltigkeit der existenten Ansätze. Eines der zentralen Probleme hierbei ist die weitere Finanzierung der Projekte nach dem Auslaufen von Förderprogrammen. Eine Möglich- keit bietet die Vermarktung der realisierten Anwendun- gen. Allerdings lassen sich nach der bisherigen Erfah- rung durch Vermarktung außerhalb der medizinischen Fakultäten keine ausreichenden Mittel erwirtschaften, um größere Projekte vorantreiben zu können oder zumindest den Einsatz und die Wartung der bestehen- den Lösungen sicherzustellen. Die medizinischen Fa-

Originalarbeit

kultäten werden also nicht umhinkommen, auch in Zukunft Geld für E-Learning auszugeben, wenn sie ihren Dozenten eine Basisinfrastruktur für die moderne und durch EDV unterstützte Lehre zur Verfügung stellen möchten. Im Informationszeitalter erscheint dies, auch in der Medizinausbildung, ein nicht zu un- terschätzender Bestandteil einer qualitativ hochwerti- gen Ausbildung zu sein.

Eine Möglichkeit, die Nachhaltigkeit zu verbessern, besteht darin, die positiven Erfahrungen aus den überregionalen Kooperationen in den NMB-Projekten fortzusetzen, z.B. durch die Integration über ein syste- mintegrierendes Portal wie dies im CASEPORT-Projekt [13] versucht wurde. Ein derartiges Portal ist offen für einzelne CBT/WBT-Systeme und kann mit Portalfunk- tionen wie Kursmanagement, Online-Evaluation und Metadatenserver sowohl technisch als auch seman- tisch interoperabel von vielen Hochschulen genutzt werden. Insbesondere können unter einem derartigen Portal fallbasierte Trainingssysteme mit Systemen in- tegriert werden, die einen systematischen Ansatz verfolgen. In diesem Zusammenhang sind ein überre- gionales Medien-Repository und gemeinsame Voka- bulare bzw. Ontologien wünschenswert. Nachhaltigkeit durch Integration ergibt sich auch daraus, dass Syste- me als open source verfügbar gemacht werden, wie dies z.B. beim Content Managementsystem vonME- DUCASE, dem Ontologieeditor von k-Med oder der LernumgebungILIAS[14] der Fall ist.

Ein weiterer zentraler Aspekt bzgl. Nachhaltigkeit ist das Problem der fehlenden bzw. unbefriedigenden curricularen Integration: WBT-Systeme sind oft nicht verbindlich, sondern eher Add-ons, die Systeme sind nichtneed-to-have, sondern ehernice-to-have. Auch heute noch ist gelegentlich eine Negativeinstellung gegen Computer sowohl bei Dozenten als auch bei Studierenden festzustellen. Fehlende Souveränität der Dozenten beim Umgang mit den Systemen und fehlende Identifikation der Dozenten mit den Systemen verhindern aber die Akzeptanz auf studentischer Seite.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Belastung der Kliniker im Kontext von DRG-Einführung, neuer Appro- bationsordnung und Arbeitszeitregelung außerordent- lich hoch ist. Eine zentrale Frage lautet: Wie kann man das Engagement von Ärzten für innovative Lehre för- dern bzw. honorieren? In diesem Zusammenhang sind etablierte Dozentenschulungen zu nennen, wie sie z.B. seit Jahren an der Universität Heidelberg durch- geführt werden und sogar für andere Hochschulen angeboten werden, sowie auch die Ausbildung zum Master of Medical Education[15], die zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Das oben erwähnte Problem der fehlenden Prüfungs- relevanz von CBT/WBT-Systemen wird reduziert, wenn im Rahmen der fakultätsinternen Leistungsnachweise rechnerunterstützt geprüft wird und die Vorbereitung auf diese Prüfungen mit Hilfe der CBT/WBT-Systeme erfolgen kann [16]. Die Entwicklung von Prüfungssys- temen ist ein Thema, das derzeit fast jede medizini- sche Fakultät beschäftigt und wahrscheinlich zu vielen Parallelentwicklungen führen wird. In diesem Kontext ist ein überregional verwendbarer generischer Prü- fungsplayer vorstellbar, an den sich lokale CBT/WBT- Systeme über eine generische Schnittstelle anschlie- ßen lassen. In diesem Zusammenhang sei auch auf die technischen die rechtlichen Risiken hingewiesen, die z.B. browserbasierte und client/server-basierte Prüfungsplayer mit sich bringen. Nach [17] vermeidet nur ein standalone-Prüfungssystem, welches Prüfungs- ergebnisse lokal sichern kann und nicht browserbasiert arbeitet, die genannten Risiken.

Zusammenfassung und Ausblick

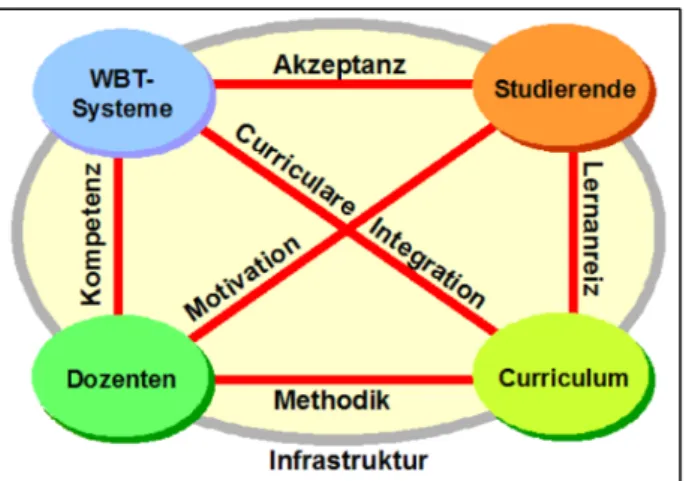

Der Status von E-Learning in der Medizin ist geprägt durch eine große Zahl verfügbarer CBT/WBT-Systeme und die noch nicht befriedigend gelöste Problematik der curricularen Integration von E-Learning, die durch das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen CBT/WBT-Systemen, Studierenden, Dozenten, Curri- culum und verfügbarer Infrastruktur (Abbildung 3) ge- prägt ist. Ein Weg zur Sicherung der Nachhaltigkeit der existenten Ansätze besteht in deren Integration in weiterführende überregionale Kooperationen.

Abbildung 3: Einflussfaktoren bei CBT/WBT Im SzenarioDie Universität im Jahre 2005haben 1999 Encarnação et al. prognostiziert, dass 2005 bereits 50% der Studierenden in virtuellen Universitäten ein- geschrieben sein werden, während die klassische Universität auf eine Restgröße schrumpfen wird. Aller- dings wurde diese Prognose später so kommentiert:

"Wir mussten provozieren, 2005 sagen, obwohl wir 2010 meinten." Ob allerdings diese revidierte Prognose

©2006 Leven et.al.; licensee GMS Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie. This is an Open Access article: verbatim copying and redistribution of this article is permitted in all media for any purpose, provided this notice is preserved with the article's original URL.

Artikel online frei zugänglich unter http://www.egms.de/en/journals/mibe/2006-2/mibe000047.shtml

Bitte zitieren als: Leven FJ, Bauch M, Haag M. E-Learning in der Medizinerausbildung in Deutschland: Status und Perspektiven. GMS Med Inform Biom Epidemiol. 2006;2(3):Doc28.

g2p(G20061107.1)

Originalarbeit

realistisch ist, ist durchaus fraglich. In diesem Zusam- menhang sei auch die kritische Position von Schulmeis- ter erwähnt, der in [18] die "Dekonstruktion des Mythos eLearning" beschreibt.

Korrespondenzadresse:

• Franz-Josef Leven, Studiengang Medizinische Informatik (MI), Universität Heidelberg/Hochschule Heilbronn, Labor Computerunterstützte Lehr- und Lernsysteme in der Medizin, Universitätsklinikum Heidelberg, Hygiene-Institut, Im Neuenheimer Feld 324, 69120 Heidelberg

leven@hs-heilbronn.de

Literatur:

[1] Haag M, Maylein L, Leven FJ, Tönshoff B, Haux R.

Web-based Training: A New Paradigm in Computer Assisted Instruction in Medicine. Int J Med Inform. 1999;53:79-90.

[2] Reformstudiengang Medizin an der Charité.

www.charite.de/rv/reform/homepageneu.html [3] Heidelberger Curriculum Medicinale (HeiCuMed).

www.heicumed.uni-hd.de/

[4] Learning Resource Server Medizin.

http://mmedia.medizin.uni-essen.de/portal/

[5] http://axis.cbcu.cam.ac.uk/calreviews/default.asp [6] AG "Computerunterstützte Lehr- und Lernsysteme in der Medizin" der GMDS : www.gmds.de/ > Arbeitsgruppen.

[7] Frey P, Hofer D. The use of print and non-print learning resources among medical students: a survey.

www.aum.iawf.unibe.ch/did/for/AMEE1.pdf

[8] Riedel J. Integration studentenzentrierter fallbasierter Lehr- und Lernsysteme in reformierten

Medizinstudiengängen [Dissertation]. Heidelberg: Universität Heidelberg; 2003. (siehe auch: www.medicase.de/ >

Publikationen).

[9] Schulz S, et al. Qualitätskriterien für Elektronische Publikationen in der Medizin. Informatik, Biometrie und Epidemiologie in Medizin und Biologie. 2001;31(4):153-66.

(siehe auch: www.imbi.uni-freiburg.de/medinf/gmdsqc/

[10] DLR-Projektträger-Neue Medien in der Bildung, Hrsg.

Kursbuch eLearning 2004. Bonn: BMBF; 2004.

[11] SCORM: www.rhassociates.com/scorm.htm [12] MedicML: www.medicml.de/

[13] Bernauer J, Fischer MR, Leven FJ, Puppe F.

CASEPORT: Systemintegrierendes Portal für die fallbasierte Lehre in der Medizin. Telemedizinführer Deutschland, Ausgabe 2003.

[14] ILIAS: www.ilias.uni-koeln.de/ios/index.html [15] Master of Medical Education: http://www.mme-d.de/

[16] Ruderich F. Computerunterstützte Prüfungen in der medizinischen Ausbildung nach der neuen

Approbationsordnung [Diplomarbeit im Studiengang Medizinische Informatik]. Universität

Heidelberg/Fachhochschule Heilbronn; 2003. (siehe auch:

www.medicase.de/ > Publikationen).

[17] Heid J, Bauch M, Haag M, Leven FJ, Martsfeld I, Ruderich F, Singer R. Computerunterstützte Prüfungen in der medizinischen Ausbildung. In: Pöppl J, Bernauer M, Fischer M, Handels H, Klar R, Leven FJ, Puppe F, Spitzer K (Hrsg.). Rechnergestützte Lehr- und Lernsysteme in der Medizin. Aachen: Shaker-Verlag; 2004. p. 213-8.

[18] Schulmeister R. eLearning: Einsichten und Aussichten.

München/Wien: R. Oldenbourg Verlag; 2006.

Originalarbeit

![Abbildung 1: NMB-Projekte in der Medizin [10]](https://thumb-eu.123doks.com/thumbv2/1library_info/4882694.1633887/3.892.472.814.252.508/abbildung-nmb-projekte-in-der-medizin.webp)