Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaft sforschung Stift erverband-Wissenschaft sstatistik, Essen

Innovationsbericht 2009

Zur Leistungsfähigkeit des Landes Nordrhein-Westfalen in Wissenschaft , Forschung und Technologie

Endbericht

Forschungsprojekt für das

Ministerium für Innovation, Wissenschaft , Forschung

und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen

Vorstand Prof. Dr. Christoph M. Schmidt (Präsident)

Prof. Dr. Thomas K. Bauer (Vizepräsident) Prof. Dr. Wim Kösters

Verwaltungsrat Dr. Eberhard Heinke (Vorsitzender);

Dr. Henning Osthues-Albrecht; Dr. Rolf Pohlig; Reinhold Schulte (stellv. Vorsitzende);

Manfred Breuer; Oliver Burkhard; Dr. Hans Georg Fabritius;

Hans Jürgen Kerkhoff ; Dr. Thomas Köster; Dr. Wilhelm Koll;

Prof. Dr. Walter Krämer; Dr. Thomas A. Lange; Tillmann Neinhaus;

Hermann Rappen; Dr.-Ing. Sandra Scheermesser

Forschungsbeirat Prof. Michael C. Burda, Ph.D.; Prof. David Card, Ph.D.; Prof. Dr. Clemens Fuest;

Prof. Dr. Justus Haucap; Prof. Dr.Walter Krämer; Prof. Dr. Michael Lechner;

Prof. Dr. Till Requate; Prof. Nina Smith, Ph.D.

Ehrenmitglieder des RWI Heinrich Frommknecht; Prof. Dr. Paul Klemmer †; Dr. Dietmar Kuhnt

RWI Projektberichte Herausgeber:

Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung Hohenzollernstraße 1/3, 45128 Essen

Tel. 0201/81 49-0, Fax 0201/81 49-200, e-mail: rwi@rwi-essen.de Alle Rechte vorbehalten. Essen 2010

Schriftleitung: Prof. Dr. Christoph M. Schmidt

Innovationsbericht 2009 – Zur Leistungsfähigkeit des Landes Nordrhein- Westfalen in Wissenschaft, Forschung und Technologie

Endbericht – Januar 2010

Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaft sforschung Stift erverband-Wissenschaft sstatistik, Essen

Innovationsbericht 2009

Zur Leistungsfähigkeit des Landes Nordrhein-Westfalen in Wissenschaft , Forschung und Technologie

Endbericht – Januar 2010 Forschungsprojekt für das Ministerium für Innovation, Wissenschaft ,

Forschung und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen

Projektteam:

RWI:

Dr. Michael Fertig (Ko-Projektleiter), Katja Görlitz,

Matthias Peistrup, Prof. Dr. Christoph M. Schmidt (Projektleiter) und Barbara Winter

Stift erverband-Wissenschaft sstatistik, Essen:

Dr. Christoph Grenzmann, Bernd Kreuels und Britta Niehof Prof. Dr. Dirk Engel, FH Stralsund,

Lehrstuhl für „International Business“

Das Projektteam dankt Claudia Lohkamp, Andreas Wegmann und

Benedict Zinke für die Unterstützung der Arbeiten.

Inhaltsverzeichnis

0.

Einleitung ... 11

1.

Humankapital, Bildung und Ausbildung ... 13

1.1

Hintergrund und Vorgehensweise... 13

1.2

Qualifikationsstruktur, Bildungserwartung und - beteiligung ... 15

1.3

Allgemein bildende Schulen ... 23

1.3.1

Schüler und Lehrer ... 24

1.3.2

Absolventen ... 34

1.4

Hochschulbildung ... 42

1.4.1

Studienaufnahme ... 44

1.4.2

Studienanfänger und Studierende ... 47

1.4.3

Absolventen ... 51

1.5

Berufliche Bildung ... 58

1.6

Weiterbildung ... 66

1.7

Die Entwicklung in NRW seit 2005 ... 70

1.8

Zwischenfazit ... 79

2.

Forschung und Entwicklung ... 81

2.1

FuE in Deutschland ... 81

2.1.1

FuE-Aufwendungen ... 85

2.1.2

FuE-Personal ... 88

2.2

Regionalisierte FuE-Daten: Methodik ... 88

2.3

Forschungspersonal ... 90

2.3.1

FuE-Personal in Deutschland ... 90

2.3.2

FuE-Personal im Staatssektor ... 93

2.3.3

FuE-Personal im Hochschulsektor ... 95

2.3.4

FuE-Personal im Wirtschaftssektor ... 95

2.4

FuE-Aufwendungen ... 102

2.4.1

FuE-Aufwendungen in Deutschland ... 102

2.4.2

FuE-Aufwendungen des Staatssektors ... 105

2.4.3

FuE-Aufwendungen des Hochschulsektors ... 107

2.4.4

FuE-Aufwendungen des Wirtschaftssektors ... 107

2.5

FuE in der nordrhein-westfälischen Wirtschaft nach Technologieklassen ... 113

2.6.

FuE-Auftragsvergabe durch den Wirtschaftssektor ... 118

2.7

Intersektorale Finanzierungsflüsse zwischen staatlicher und privater FuE ... 124

2.8

FuE in den Regionen des Landes... 137

2.8.1

Rheinland/Ruhr/Westfalen ... 137

2.8.2

Verdichtungsräume ... 142

2.9.

Zwischenfazit ... 152

3.

Patente ... 155

3.1

Die Bedeutung von Patenten ... 155

3.2

Methodische Vorbemerkungen ... 157

3.3

Entwicklung der Patentanmeldungen in den Bundesländern ... 158

3.4

Patentanmeldungen in Technologiefeldern... 162

3.5

Multivariate Analyse der Patentintensität ... 168

3.6

Zwischenfazit ... 172

4.

Innovationen ... 175

4.1

Daten ... 176

4.2

Die Innovationstätigkeit nach Bundesländern – Deskriptiver Überblick ... 178

4.3

Bundeslandvergleich unter Berücksichtigung von Betriebsmerkmalen ... 186

4.4

Die Entwicklung in NRW seit 2005 – Eine multivariate DvD-Analyse ... 193

4.5

Zwischenfazit ... 196

5.

Technologieorientierte Gründungen ... 199

5.1

Gründungsdynamik in Hightech-Branchen ... 200

5.2

Aktuelle Entwicklung im gesamten Gründungsgeschehen im Bundesländervergleich ... 213

5.3

Zwischenfazit ... 216

6.

Zusammenfassung ... 219

6.1.

Aufbau und zentrale Ergebnisse zu Humankapital, Bildung und Ausbildung ... 219

6.2.

Aufbau und zentrale Ergebnisse zu Forschung und Entwicklung ... 227

6.3.

Aufbau und zentrale Ergebnisse zum Bereich Patente ... 233

6.4.

Aufbau und zentrale Ergebnisse zu Innovationen ... 238

6.5.

Aufbau und zentrale Ergebnisse zu technologieorientierte Gründungen ... 243

Literatur ... 249

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1.1

Bevölkerung mit einem Abschluss im Tertiärbereich

nach Altersgruppen und Bundesländern ... 16

Tabelle 1.2

Bildungsstand der Bevölkerung nach Bundesländern ... 17

Tabelle 1.3

Bildungserwartung1 in Jahren nach Bundesländern ... 20

Tabelle 1.4

Bildungsbeteiligung nach Alter und Bundesländern ... 21

Tabelle 1.5

Schüler-Lehrer-Relation1 im Bundesländervergleich ... 25

Tabelle 1.6

Durchschnittliche Klassengröße nach Bildungsbereich, Art der Bildungseinrichtung und Bundesländern ... 28

Tabelle 1.7

Unterrichtsstunden nach Bildungsbereich und Bundesländern ... 30

Tabelle 1.8

Wiederholer1 nach Bildungsbereich und Bundesländern ... 33

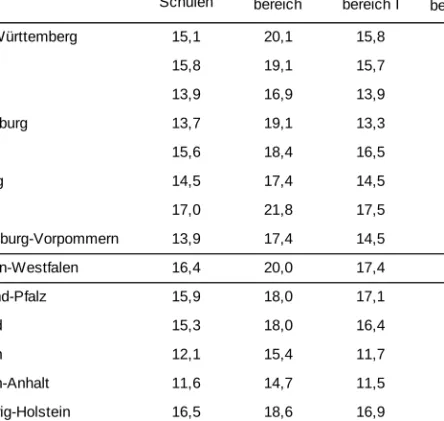

Tabelle 1.9

Schüler, Absolventen und Abgänger aus allgemein bildenden Schulen nach Bildungsabschluss und Bundesländern ... 35

Tabelle 1.10

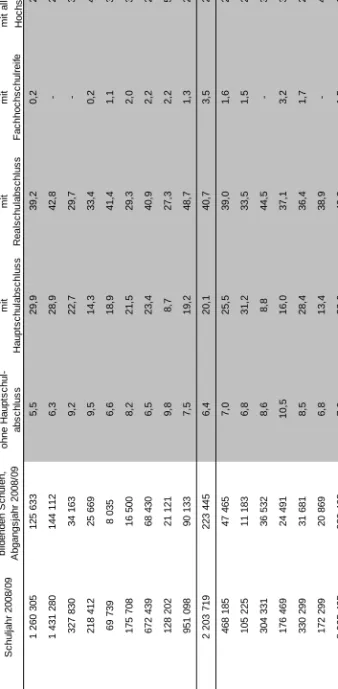

Anteil der Studienberechtigten an der altersspezifischen Bevölkerung nach Bundesländern ... 39

Tabelle 1.11

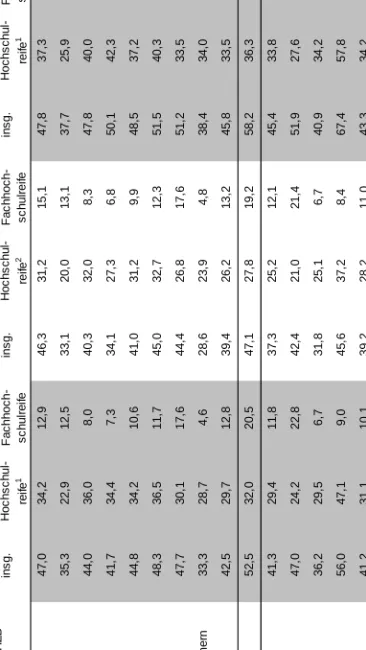

Übergangsquoten von der Schule zur Hochschule nach Bundesland des Erwerbs der Hochschul- zugangsberechtigung ... 46

Tabelle 1.12

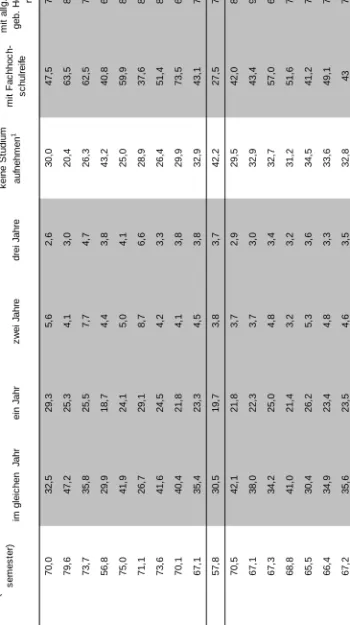

Studienanfängerquoten im Tertiärbereich A1 nach Bundesländern ... 49

Tabelle 1.13

Netto-Abschlussquoten im Tertiärbereich A und in weiterführenden Forschungsprogrammen ... 52

Tabelle 1.14

Verteilung der Absolventen im Tertiärbereich A1 nach Fächergruppen und Bundesländern ... 53

Tabelle 1.15

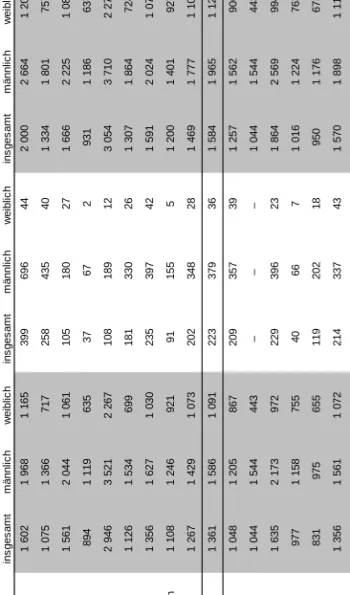

Zahl der Absolventen in naturwissenschaftlich ausgerichteten Fächern1 nach Geschlecht und Bundesländern ... 57

Tabelle 1.17

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge nach Zuständigkeitsbereichen und Ländern ... 62

Tabelle 1.18

Unbesetzte Ausbildungsplätze und noch nicht vermittelte Bewerber nach Bundesländern ... 64

Tabelle 1.19

Schulische Vorbildung der Auszubildenden mit neu abgeschlossenem Ausbildungsvertrag nach Bundesländern ... 65

Tabelle 1.20

Allgemeine Weiterbildungsangebote nach Bundesländern bundesweit operierender

Weiterbildungs- organisationen1 ... 68

Tabelle 1.21

An beruflicher Weiterbildung teilnehmende Erwerbspersonen im Alter von 25 bis 64 Jahren

nach Geschlecht und Bundesland ... 69

Tabelle 1.22

Differenz-von-Differenzen-Ansatz für den Anteil der Studienanfänger an der altersspezifischen

Bevölkerung nach dem Land des Erwerbs der

Zugangsberechtigung (1998 bis 2007)... 74

Tabelle 1.23

Differenz-von-Differenzen-Ansatz für den Anteil der Studienanfänger an der altersspezifischen

Bevölkerung nach dem Land des Studienorts (2000

bis 2007) ... 75

Tabelle 1.24

Differenz-von-Differenzen-Ansatz für den Anteil der Absolventen an der altersspezifischen Bevölkerung

(1998 bis 2007) ... 76

Tabelle 1.25

Differenz-von-Differenzen-Ansatz für den Anteil der Studienanfänger in MINT-Fächern1 nach Land des

Studienorts (1999 bis 2007) ... 77

Tabelle 1.26

Differenz-von-Differenzen-Ansatz für den Anteil der

Absolventen in MINT-Fächern1 (1999 bis 2007) ... 78

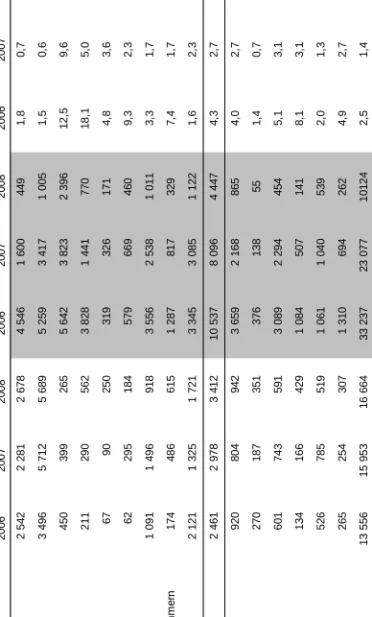

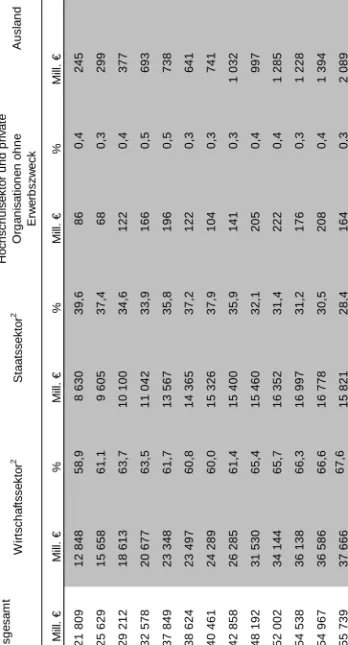

Tabelle 2.1

Bruttoinlandsaufwendungen für FuE in der Bundesrepublik Deutschland nach durchführenden

Sektoren ... 82

Tabelle 2.2

Bruttoinlandsaufwendungen für FuE in der Bundesrepublik Deutschland nach finanzierenden

Sektoren ... 83

Tabelle 2.3

FuE-Daten des deutschen Wirtschaftssektors ... 85

Tabelle 2.4

FuE-Aufwendungen des deutschen

Wirtschaftssektors ... 86

Tabelle 2.5

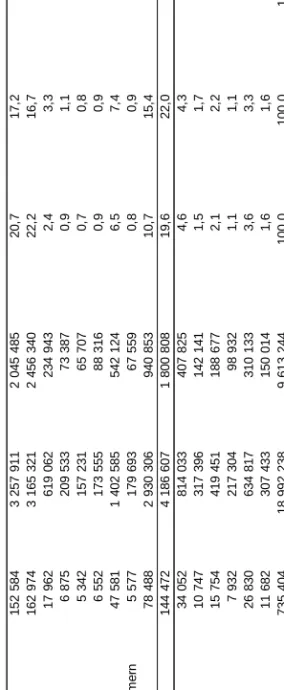

FuE-Personal1 im deutschen Wirtschaftssektor ... 89

Tabelle 2.6

FuE-Personal1 insgesamt und FuE-Aufwendungen

je FuE-Beschäftigten ... 91

Tabelle 2.7

FuE-Personal1 im Staatssektor und FuE-

Aufwendungen je FuE-Beschäftigten ... 94

Tabelle 2.8

FuE-Personal1,2 im Hochschulsektor und FuE-

Aufwendungen je FuE-Beschäftigten ... 96

Tabelle 2.9

FuE-Personal im Wirtschaftssektor1 und FuE-

Aufwendungen je FuE-Beschäftigten ... 97

Tabelle 2.10

FuE-Personal1 im Wirtschaftssektor nach

Bundesländern und der Wirtschaftsgliederung ... 100

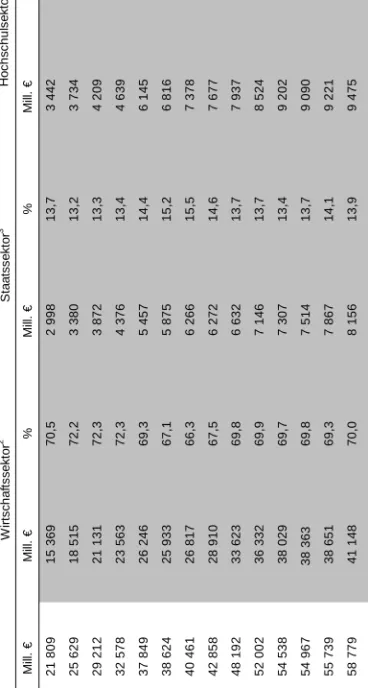

Tabelle 2.11

FuE-Aufwendungen insgesamt und deren Anteil am Bruttoinlandsprodukt1 in Deutschland nach

Bundesländern ... 103

Tabelle 2.12

FuE-Aufwendungen im Staatssektor und deren Anteil am Bruttoinlandsprodukt1 nach

Bundesländern ... 106

Tabelle 2.13

FuE-Aufwendungen im Hochschulsektor und deren Anteil am Bruttoinlandsprodukt1 nach

Bundesländern ... 108

Tabelle 2.14

FuE-Aufwendungen1 im Wirtschaftssektor und deren Anteil am Bruttoinlandsprodukt2 nach

Bundesländern ... 109

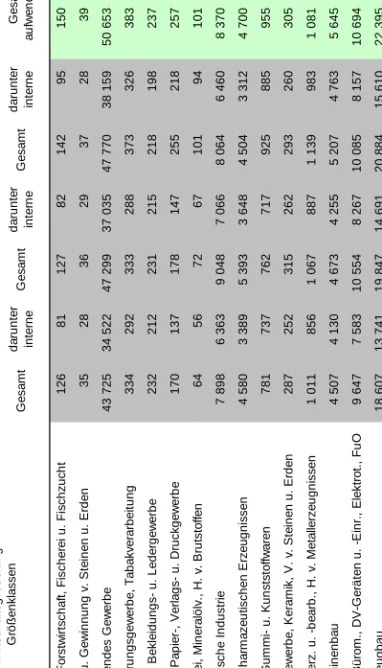

Tabelle 2.15

Interne FuE-Aufwendungen im Wirtschaftssektor

nach Bundesländern nach der Wirtschaftsgliederung ... 110

Tabelle 2.16

Interne FuE-Aufwendungen der Unternehmen in Hochtechnologiebranchen in ausgewählten Bundesländern und Deutschland nach der

Wirtschaftsgliederung ... 116

Tabelle 2.17

FuE-Personal der Unternehmer in

Hochtechnologiebranchen in ausgewählten Bundesländern und Deutschland nach der

Wirtschaftsgliederung ... 117

Tabelle 2.18

Externe FuE-Aufwendungen der Unternehmen in Deutschland nach Auftragnehmern und Wirtschafts- gliederung ... 119

Tabelle 2.19

Externe FuE-Aufwendungen der Unternehmen nach Auftragnehmern in ausgewählten Bundesländern

und nach der Wirtschaftsgliederung ... 122

Tabelle 2.20

FuE-Gesamtaufwendungen1 der Unternehmen in Deutschland nach Herkunft der Mittel, nach der

Wirtschaftsgliederung ... 127

Tabelle 2.21

FuE-Gesamtaufwendungen1 der Unternehmen in ausgewählten Bundesländern nach Herkunft der

Mittel und der Wirtschaftsgliederung ... 129

Tabelle 2.22

Regionale Aufteilung der FuE-Ausgaben des

Bundes1 – Finanzierung von FuE ... 134

Tabelle 2.23

Regionale Aufteilung der FuE-Ausgaben der

Länder1 – Finanzierung von FuE ... 136

Tabelle 2.24

Forschungsintensitäten nach Sektoren im NRW-

Regionalvergleich ... 138

Tabelle 2.25

Interne FuE-Aufwendungen des Wirtschaftssektors nach Einsatz der Mittel nach Wirtschaftszweigen im NRW-Regionalvergleich1 ... 140

Tabelle 2.26

FuE-Personal1 und Personalgruppen im Wirtschaftssektor nach der Wirtschaftsgliederung im NRW-Regionalvergleich ... 143

Tabelle 2.27

FuE-Personal1 in Unternehmen und dessen Anteil an der Bevölkerung nach ausgewählten Verdichtungsräumen ... 146

Tabelle 2.28

Interne FuE-Aufwendungen in Unternehmen und deren Anteil am BIP1 nach ausgewählten Verdichtungsräumen2 ... 148

Tabelle 2.29

Wirtschaftliche und FuE-Kennziffern in ausgewählten Verdichtungsräumen ... 150

Tabelle 3.1

Elektrotechnologie ... 163

Tabelle 3.2

Instrumententechnologie ... 164

Tabelle 3.3

Chemietechnologie ... 165

Tabelle 3.4

Maschinentechnologie ... 166

Tabelle 3.5

Sonstige Technologien ... 166

Tabelle 3.6

Technologische Schwerpunkte der Bundesländer ... 168

Tabelle 3.7

Multivariate Analyse der Patentintensität ... 170

Tabelle 4.1

Betriebe mit Produktinnovationen in den vergangenen 2 Jahren ... 179

Tabelle 4.2

Betriebe mit Entwicklung von Marktneuheiten in den vergangenen 2 Jahren ... 181

Tabelle 4.3

Betriebe mit geplanten, aber nicht realisierten Produkt- oder Verfahrensinnovationen ... 183

Tabelle 4.4

Gründe für Nichtdurchführung der Innovationsvorhaben ... 185

Tabelle 4.5

Bundeslandvergleich von Produktinnovationen unter Berücksichtigung von Betriebsmerkmalen ... 189

Tabelle 4.6

Bundeslandvergleich von Marktneuheiten unter Berücksichtigung von Betriebsmerkmalen ... 190

Tabelle 4.7

Bundeslandvergleich von Verfahrensinnovationen unter Berücksichtigung von Betriebsmerkmalen ... 191

Tabelle 4.8

Bundeslandvergleich von nicht realisierten Produkt- oder Verfahrensinnovationen unter Berücksichtigung von Betriebsmerkmalen ... 192

Tabelle 4.9

Differenz-von-Differenzenansatz für

Produktinnovationen ... 194

Tabelle 4.10

Differenz-von-Differenzenansatz für die Entwicklung von Marktneuheiten ... 196

Tabelle 5.1

Jahresdurchschnittliche Gründungsintensität nach

Bundesländern ... 204

Tabelle 5.2

Jahresdurchschnittliche Gründungsintensität von

NRW in Relation zu Bayern ... 205

Tabelle 5.3

Verteilung der Unternehmensgründungen in

Hightech-Branchen auf die Verdichtungsräume... 206

Tabelle 5.4

Gründungsgeschehen in den NRW-Großregionen ... 208

Tabelle 5.5

Determinanten der jahresdurchschnittlichen

Gründungsintensität ... 211

Tabelle 5.6

Anteil ausgewählter Bundesländer an den

Neugründungen und Betriebsgründungen ... 215

Tabelle 6.1

Bevölkerung mit einem Abschluss im Tertiärbereich nach Altersgruppen und Bundesländern ... 221

Tabelle 6.2

Schüler-Lehrer-Relation1 im Bundesländervergleich ... 222

Tabelle 6.3

Schüler, Absolventen und Abgänger aus allgemein bildenden Schulen nach Bildungsabschluss und

Bundesländern ... 224

Tabelle 6.4

Verteilung der Absolventen im Tertiärbereich A1

nach Fächergruppen und Bundesländern ... 225

Tabelle 6.5

Schulische Vorbildung der Auszubildenden mit neu abgeschlossenem Ausbildungsvertrag nach

Bundesländern ... 226

Tabelle 6.6

FuE-Personal (Vollzeitäquivalente) im Wirtschaftssektor nach ausgewählten

Bundesländern und ausgewählten Branchen ... 231

Tabelle 6.7

Interne FuE-Aufwendungen im Wirtschaftssektor nach ausgewählten Bundesländern und

ausgewählten Branchen ... 232

Tabelle 6.8

Forschungsintensitäten nach Sektoren im NRW-

Regionalvergleich ... 233

Tabelle 6.9

Chemietechnologie ... 236

Tabelle 6.10

Betriebe mit Produktinnovationen in den letzten 2

Jahren ... 240

Tabelle 6.11

Betriebe mit Entwicklung von Marktneuheiten in den letzten 2 Jahren ... 241

Tabelle 6.12

Bundeslandvergleich von Verfahrensinnovationen

unter Berücksichtigung von Betriebsmerkmalen ... 242

Tabelle 6.13

Jahresdurchschnittliche Gründungsintensität nach

Bundesländern ... 246

Tabelle 6.14

Jahresdurchschnittliche Gründungsintensität von

NRW in Relation zu Bayern ... 247

Tabelle 6.15

Verteilung der Unternehmensgründungen in

Hightech-Branchen auf die Verdichtungsräume ... 248

Schaubildverzeichnis

Schaubild 1.1

Schüler-Lehrer-Relation1 in allgemein bildenden

Schulen im Bundesländervergleich ... 26

Schaubild 1.2

Durchschnittliche Klassengröße in öffentlichen allgemein bildenden Schulen nach Bildungsbereich

und Bundesländern ... 29

Schaubild 1.3

Unterrichtsstunden je Schüler nach Bildungsbereich und Bundesländern ... 31

Schaubild 1.4

Absolventen aus allgemein bildenden Schulen in ausgewählten Bundesländern nach

Bildungsabschluss ... 37

Schaubild 1.5

Anteil der Studienberechtigten an der

altersspezifischen Bevölkerung nach ausgewählten

Bundesländern ... 40

Schaubild 1.6

Studienanfängerquoten im Tertiärbereich A1 und B2

nach Bundesländern ... 48

Schaubild 1.7

Studierendenquote nach Bundesländern ... 50

Schaubild 1.8

Studienanfänger, Studierende, Absolventen und

Promotionen in MINT-Fächern ... 55

Schaubild 1.9

Die Idee des Differenz-von-Differenzen-Ansatzes ... 72

Schaubild 2.1

FuE-Aufwendungen als Anteil am

Bruttoinlandsprodukt nach Sektoren in Deutschland ... 84

Schaubild 2.2

FuE-Personalintensität1 in Deutschland und

ausgewählten Bundesländern ... 92

Schaubild 2.3

Anteil der FuE-Aufwendungen am

Bruttoinlandsprodukt in NRW ... 104

Schaubild 2.4

FuE-Aufwendungen als Anteil am

Bruttoinlandsprodukt in der EU, Deutschland und

ausgewählten Bundesländern ... 104

Schaubild 2.5

FuE-Aufwendungen der Unternehmen nach Technologieklassen in ausgewählten

Bundesländern und Deutschland ... 114

Schaubild 2.6

Externe FuE-Aufwendungen der Unternehmen in ausgewählten Bundesländern nach der

Wirtschaftsgliederung ... 121

Schaubild 2.7

Finanzierungsanteil des Staates an den FuE- Gesamtaufwendungen in ausgewählten

Bundesländern und Deutschland ... 131

Schaubild 2.8

Interne FuE-Aufwendungen der Unternehmen als Anteil am BIP und BIP pro Kopf (Bevölkerung) in

ausgewählten Verdichtungsräumen ... 145

Schaubild 3.1

Patentanmeldungen beim DPMA ... 159

Schaubild 3.2

Patentanmeldungen beim EPO ... 160

Schaubild 3.3

Patentintensität 2008 ... 161

Schaubild 4.1

Betriebe mit Verfahrensinnovationen in den vergangenen zwei Jahren ... 182

Schaubild 5.1

Entwicklung der Zahl der Unternehmensgründungen insgesamt und in Hightech-Branchen in ausgewählten Bundesländern ... 202

Schaubild 5.2

Gründungsintensitäten insgesamt und in Hightech- Branchen nach Verdichtungsräumen (München = 100) ... 209

Schaubild 5.3

Entwicklung der Gewerbeanmeldungen, Neugründungen und Betriebsgründungen in ausgewählten Bundesländern ... 214

Schaubild 6.1

Anteil der FuE-Aufwendungen am Bruttoinlandsprodukt in Nordrhein-Westfalen ... 228

Schaubild 6.2

FuE-Aufwendungen als Anteil am Bruttoinlandsprodukt in der EU, Deutschland und ausgewählten Bundesländern ... 230

Schaubild 6.3

Patentanmeldungen beim DPMA ... 236

Schaubild 6.4

Patentintensität 2008 ... 237

Schaubild 6.5

Entwicklung der Zahl der Unternehmensgründungen in Hightech-Branchen in ausgewählten Bundesländern ... 244

0. Einleitung

Um die technologische Leistungsfähigkeit des Landes einer kritischen Beurteilung zu unterziehen, hat das nordrhein-westfälische Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie eine Bestandsauf- nahme in Auftrag gegeben, die darauf abzielt, in Fortsetzung der Arbeiten für die Jahre 20061, 20072 und 20083 das Innovationsgeschehen im Lan- de auch 2009 in seinen wichtigsten Aspekten anhand geeigneter Indikato- ren zu untersuchen. Im Vergleich des Landes mit dem Bundesgebiet und den großen südlichen Flächenländern Baden-Württemberg und Bayern sollten Stärken und Schwächen des nordrhein-westfälischen Innovations- systems analysiert und bewertet werden. Die Datenbasis, die den Analy- sen zugrunde liegt, endet dabei entweder 2007 oder 2008. Aus diesem Grund können zu den möglichen Konsequenzen der Wirtschafts- und Finanzkrise für das Innovationsgeschehen keinerlei Aussagen gemacht werden.

An den Arbeiten waren als Bietergemeinschaft das Rheinisch- Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. Essen (Konsortialfüh- rer) und die Wissenschaftsstatistik GmbH im Stifterverband für die Deut- sche Wissenschaft, Essen beteiligt. Der Bericht stellt die Untersuchungs- ergebnisse und Einschätzungen unabhängiger Forschungsinstitute dar, auf dessen Ergebnis und Inhalt das Ministerium keinen Einfluss genom- men hat. Den Kompetenzschwerpunkten der beteiligten Institute entspre- chend hat der Stifterverband das FuE-Geschehen im Lande untersucht, das RWI zeichnet für die restlichen Teile des Berichts verantwortlich und wurde dabei Prof. Dr. Dirk Engel, Lehrstuhl für International Business, FH Stralsund, unterstützt.

Im ersten Kapitel werden Bildung und Ausbildung als wichtige Inputfakto- ren des Innovationsprozesses detailliert betrachtet. Daran anschließend wird in Kapitel 2 mit der Betrachtung von Indikatoren zu Forschung und Entwicklung eine weitere bedeutende Voraussetzung für Innovation und

1 RWI, Stifterverband: Innovationsbericht 2006, Zur Leistungsfähigkeit des Landes NRW in Wissenschaft, Forschung und Technologie, Essen 2006

2 RWI, Stifterverband, Innovationsbericht NRW 2007, Zur Leistungsfähigkeit des Landes NRW in Wissenschaft, Forschung und Technologie, Essen 2007

3 RWI, Stifterverband, Innovationsbericht NRW 2007, Zur Leistungsfähigkeit des Landes NRW in Wissenschaft, Forschung und Technologie, Essen 2008

technologische Leistungsfähigkeit näher beleuchtet. Kapitel 3 widmet sich der Analyse von Patentdaten als einem ersten Ergebnisindikator des In- novationsgeschehens. Die Untersuchung des Innovationsoutputs auf betrieblicher Ebene in Anlehnung an die Oslo Manuals der OECD ist Ge- genstand von Kapitel 4. Schließlich wird in Kapitel 5 das Gründungsge- schehen in technologieintensiven Wirtschaftszweigen betrachtet und damit die Fähigkeit einer Region, innovative Produkte und Leistungen über den Weg einer neuen Unternehmung anzubieten.

1. Humankapital, Bildung und Ausbildung

1.1 Hintergrund und Vorgehensweise

Der Strukturwandel zu einer Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft geht mit einer steigenden Nachfrage nach Hochqualifizierten und immer größeren Problemen von Geringqualifizierten am Arbeitsmarkt einher.

Innovationen können nur dann mit hoher Frequenz realisiert werden, wenn Bildung und Ausbildung sowie die Weiterbildung dafür eine hinreichende Grundlage schaffen. Diese gestiegene Nachfrage nach Humankapital stellt das Bildungssystem somit vor enorme Herausforderungen. Ange- sprochen sind dabei nicht nur die allgemein bildenden und berufsbilden- den Schulen, sondern auch die Hochschulen und, vor dem Hintergrund des demographischen Wandels auch die Einrichtungen, die dem Ideal des lebenslangen Lernens vom Lippenbekenntnis zur Realität verhelfen sollen.

In den vergangenen Jahren sind auf Bundesebene und in den einzelnen Bundesländern zahlreiche Reformen und Initiativen angestrengt worden, um das Bildungssystem an die gestiegenen und veränderten Anforderun- gen anzupassen. Bildung ist aufgrund der föderalen Struktur Ländersache, und die in den Ländern getroffenen Maßnahmen unterscheiden sich deut- lich. Auf ausgewählte die einzelnen Bildungsbereiche betreffenden Refor- men und Maßnahmen wird im Rahmen der entsprechenden Abschnitte des Kapitels näher eingegangen. Eine alle Bildungsbereiche von der früh- kindlichen Sprachförderung bis zur Weiterbildung im Beruf umfassende Initiative des Bundes, die hier kurz diskutiert werden soll, ist die „Qualifi- zierungsinitiative“.

Die im Rahmen dieser Bemühungen geförderten Maßnahmen beinhalten die Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung von Kindern vor dem Schuleintritt, Eingriffe zur Verringerung des Anteils der Jugendlichen ohne Schulabschluss und das Bemühen um eine bessere Durchlässigkeit zwi- schen beruflicher und akademischer Bildung (Aufstiegsstipendien, Meis- ter-BAföG). Zudem wird angestrebt, die Studienanfängerquote auf 40 Prozent eines Jahrgangs und bis zum Jahr 2015 durch einen Ausbau der Infrastruktur die Weiterbildungsquote auf 50 Prozent zu erhöhen. Außer- dem werden mit der Initiative „Lernen vor Ort“ für Kreise und kreisfreie Städte Anreize dafür geschaffen, ein kohärentes Bildungsmanagement vor Ort zu entwickeln, um mehr und bessere Bildung und Weiterbildung in allen Lebensbereichen bereitzustellen. Insgesamt werden 40 Kommunen

gefördert, davon acht aus Nordrhein-Westfalen (NRW). Inwieweit die ge- steckten Ziele erreicht werden, bleibt abzuwarten.

Des Weiteren sind wichtige Fortschritte in der Informationsbasis der Bil- dungspolitik zu verzeichnen. So startete Anfang dieses Jahres in Deutsch- land das Nationale Bildungspanel (National Education Panel Study, NEPS). Das Ziel dieser umfassenden Datenerhebung ist es, ganze Bil- dungshistorien zu erfassen, um einen genaueren Einblick in das Bildungs- system und die Einflussfaktoren von Kompetenzentwicklungen zu ermög- lichen. Derartige Bildungspanels sind in anderen Ländern schon seit Jah- ren etabliert.

Im vorliegenden Kapitel werden ausgewählte Humankapitalindikatoren dargestellt, die es erlauben, einen Einblick in das Bildungsgeschehen in Deutschland zu gewinnen. Der Schwerpunkt dieses Berichts liegt auf dem Land NRW und dem Vergleich mit den beiden süddeutschen Bundeslän- dern Baden-Württemberg und Bayern. Basis sind die Daten der amtlichen Statistik, insbesondere die Veröffentlichung der Statistischen Ämter „Inter- nationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich 2009“. Gleichzeitig stel- len diese Daten aber auch die Begrenzung des Darstellbaren dar. Nicht für alle im Innovationsbericht 2008 dargestellten Indikatoren sind aktuelle Daten verfügbar. Dies gilt insbesondere für die Bildungsausgaben. Aus diesem Grund konzentriert sich dieser Bericht auf die Indikatoren, für die aktualisierte Daten vorliegen.

Zusätzlich werden, soweit möglich, Zeitreihen gebildet, um die Entwick- lung in den vergangenen Jahren zu veranschaulichen. Jedoch ist gerade für den Bildungsbereich zu bedenken, dass Reformen zumeist erst in langfristiger Perspektive ihre Wirkung zeigen. Zudem ist der Erfolg einer Reform nicht alleine mit deskriptiven Statistiken – wie sie hier dargestellt werden – zu messen. Vielmehr bedarf es einer fundierten wissenschaftli- chen Evaluation des Effekts. Dabei gilt es, die Frage zu beantworten, welche Ergebnisse sich ohne die zu bewertende Reform ergeben hätten, was sich typischerweise nicht ohne Weiteres aus einer Betrachtung der Ergebnisse in anderen Ländern ablesen lässt. Anders als bei einem – aus analytischer Sicht – „idealen“ Laborexperiment spielen neben der Reform noch viele weitere Einflussfaktoren eine wichtige Rolle bei der Bestim- mung von Bildungsergebnissen eines jeden Bundeslands. Die hier über- wiegend dargestellten deskriptiven Ergebnisse sind allerdings ein wichti- ger Hinweis auf die gesuchten „Nettoeffekte“ von Bildungsreformen.

1.2 Qualifikationsstruktur, Bildungserwartung und -beteiligung Die Qualifikationsstruktur der Erwerbsbevölkerung ist ein wichtiger Indi- kator für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Gemessen an dem höchsten erreichten Bildungsabschluss gibt sie Auskunft über die grund- sätzlichen Fähigkeiten der verfügbaren Arbeitskräfte, technologisch an- spruchsvolle volkwirtschaftliche Leistungen zu erbringen. Die Qualifikati- onsstruktur stellt gewissermaßen das Ergebnis der Gesamtheit der bil- dungspolitischen Bemühungen der Vergangenheit dar. Bei einem interna- tionalen Vergleich dieses Indikators ist zu beachten, dass sich die nationa- len Bildungssysteme teilweise erheblich unterscheiden. So spielt bei- spielsweise in Deutschland neben dem tertiären das duale Ausbildungs- system eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Fachkräften. Der Vergleich zwischen Bundesländern unterliegt dieser Einschränkung je- doch nicht.

Tabelle 1.1 stellt zunächst den Anteil der Bevölkerung mit einem tertiä- ren Bildungsabschluss nach Altersgruppen dar. Vergleicht man Deutsch- land mit dem OECD-Durchschnitt, so fallen die fast durchgehend geringe- ren Anteile auf, insbesondere für die jüngeren Alterskohorten. Im Ver- gleich NRWs zu Baden-Württemberg und Bayern sind die Anteile in allen Altersgruppen für NRW niedriger. Dies gilt wiederum insbesondere für die jüngeren Altersgruppen: Für die 25- bis 34- und die 35- bis 44-Jährigen liegen die Unterschiede zwischen 5 und 7 %-Punkten. Diese Abweichun- gen sind schon seit einigen Jahren zu beobachten (Innovationsberichte 2006, 2007, 2008) und aufgrund der Bedeutung von hochqualifizierten Arbeitskräften als besorgniserregend zu erachten. Ebenfalls auffällig sind die relativ hohen Anteile der ostdeutschen Bundesländer für die älteren Kohorten, die sich größtenteils aus Unterschieden in den Bildungssyste- men zwischen Deutschland und der ehemaligen DDR erklären. Für die jüngeren Kohorten verschwinden diese Unterschiede zunehmend, wobei hier jedoch Sachsen eine Ausnahme darstellt. Dort sind die höchsten Anteile unter den Flächenländern zu beobachten.

Ein weiterer Indikator zur Leistungsfähigkeit eines Landes ist der Bil- dungsstand der Bevölkerung (Tabelle 1.2). Er gibt den jeweils höchsten

Tabelle 1.1

Bevölkerung mit einem Abschluss im Tertiärbereich nach Alters- gruppen und Bundesländern

2007; in %

25-64 25-34 35-44 45-54 55-64

Baden-Württemberg 26 26 29 26 23

Bayern 25 25 28 25 21

Berlin 35 30 37 36 33

Brandenburg 30 20 28 32 37

Bremen 22 14 23 26 15

Hamburg 27 25 30 26 24

Hessen 26 24 28 27 22

Mecklenburg-Vorpommer 25 17 22 26 35

Niedersachsen 20 18 21 21 19

Nordrhein-Westfalen 21 20 22 22 19

Rheinland-Pfalz 22 20 24 22 19

Saarland 15 13 15 14 17

Sachsen 32 31 31 33 35

Sachsen-Anhalt 23 15 22 26 27

Schleswig-Holstein 20 17 21 23 19

Thüringen 27 21 25 29 32

Deutschland 24 23 26 25 23

OECD-Durchschnitt 29 35 31 26 22

Quelle: Statistische Ämter (2009); eigene Berechnungen.

Tabelle 1.2 Bildungsstand der Bevölkerung nach Bundesländern 2007; in % I ISCED10-123C/3B3A45B5A60-6 Baden-Württemberg314483610151100 Bayern21352359151100 Berlin51137678242100 Brandenburg16571515141100 Bremen517415106151100 Hamburg415366125192100 Hessen31347488161100 Mecklenburg-Vorpommern19601313111100 Niedersachsen31454277121100 Nordrhein-Westfalen515454116131100 Rheinland-Pfalz31551378131100 Saarland41752494101100 Sachsen14581416151100 Sachsen-Anhalt18622412100100 Schleswig-Holstein31255287121100 Thüringen17611413131100 Deutschland31350379141100 OECD-Durchschnitt Quelle: Statistische Ämter (2009); eigene Berechnungen. –1ISCED-97: International Standard Classification of Education, Ausgabe 1997 (vgl. Statistische Ämter 2009): 50f.): 0-1: Kindergärten und Grundschulen (bis zu 4 Jahren Schulbesuch); 2: Allgemeinbildende Sekundarschulen (5 bis zu 9 Jahren Schulbesuch); 3A: Allgemeinbildende Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen, die eine Studienberechtigung vermitteln; 3C/3B: Berufsschulen, Berufsfachschulen, die berufliche Grundkenntnisse vermitteln, Beamtenausbildung für den mittleren Dienst (13 bis 16 Jahre in Bildung); 4: Abendschulen, technische Oberschulen, Zweitausbildung, kombiniert mit Studienberechtigung, an Berufsfachschulen (bis zu 16 Jahren in Bildung); 5A: Fachhochschulen, Universitäten (bis zu 18 Jahren in Bildung); 5B: Fachschulen, Fachakademien, Berufsakademien (bis zu 16 Jahre in Bildung); 6: Promotionsstudium (bis zu 22 Jahre in Bildung).

Elementar- und Primar- bereich

SekundarbereichPost- Sek. nichttert. BereichTertiärbereichAlle II 304427

erreichten formalen Bildungsabschluss der Erwerbsbevölkerung (hier und im Folgenden 25- bis 64-Jährige) wider, gemessen anhand der internatio- nalen ISCED-Klassifikation.4 In der Gesamtschau ist in Deutschland mit 16% der Anteil der Personen, die höchstens über einen Abschluss der Sekundarstufe I verfügen, wesentlich geringer als im OECD-Durchschnitt (30%). Bei Personen mit einem Abschluss des Sekundarbereichs II oder des postsekundaren nichttertiären Bereichs beträgt der Anteil in Deutsch- land 60%, während er im OECD-Mittel bei nur 44% liegt. Bei den Perso- nen mit einem tertiären Bildungsabschluss liegt der Anteil in Deutschland mit 24% unterhalb des OECD-Durchschnitts (27%). Hier ist jedoch zu bedenken, dass in Deutschland neben dem tertiären System das Berufs- bildungssystem eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von hochqualifi- ziertem Humankapital spielt.

Beim Bundesländervergleich liegt der Anteil der Personen ohne Haupt- schulabschluss in NRW mit 5% über dem Anteil in Baden-Württemberg (3%) und Bayern (2%). Für den Anteil der Bevölkerung mit einem Ab- schluss der Sekundarstufe II (49% in NRW) ist insbesondere der Wert für Bayern (55%) höher, auf der anderen Seite jedoch ist der Anteil der Be- völkerung mit einem postsekundaren nichttertiären Abschluss in NRW (11%) deutlich höher als in den beiden süddeutschen Ländern (Baden- Württemberg 6%, Bayern 5%). Im Hinblick auf den Anteil der Bevölkerung mit einem Abschluss im tertiären Bereich liegt NRW mit 21% unterhalb Baden-Württembergs (26%) und Bayerns (25%). Auch hier bestehen die im Vergleich zu Baden-Württemberg und Bayern dargestellten Defizite schon seit einigen Jahren (Innovationsberichte 2006, 2007, 2008).

Die beiden vorherigen Indikatoren haben Auskunft über die aktuelle Qua- lifikationsstruktur der Erwerbsbevölkerung gegeben. Jedoch ist nicht nur diese für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit eines Landes von hoher Relevanz, sondern auch die Qualifikationsstruktur der zukünftigen Arbeits- kräfte, d.h. derjenigen Personen, die sich zurzeit noch im Bildungssystem

4Die ISCED-Klassifikation („International Standard Classification of Education“) versucht, den Eigentümlichkeiten der Bildungssysteme aller OECD-Länder glei- chermaßen gerecht zu werden. Der Vorteil der ISCED-Klassifikation liegt in der internationalen Vergleichbarkeit, was allerdings zur Konsequenz hat, dass die nationalen Bildungssysteme nicht mit alle ihren Feinheiten abgebildet werden kön- nen. So werden beispielsweise in Deutschland in der Regel allgemeine Schulab- schlüsse und berufliche Bildungsabschlüsse getrennt dargestellt, wohingegen die ISCED-Klassifizierung auf einer kombinierten Darstellung beruht.

befinden. Ein Indikator dafür ist die Bildungserwartung.5 Sie ist ein Maß- stab für die Bildungsbeteiligung in allen Bildungsbereichen und gibt die Zahl der Jahre an, die ein fünf Jahre altes Kind unter den derzeitigen Be- dingungen durchschnittlich im Bildungssystem verbringen wird. In der Regel weist eine höhere Bildungserwartung auf eine höhere Bildungsbe- teiligung hin und ist daher positiv zu bewerten.

Es muss allerdings beachtet werden, dass der vermehrte Erwerb von Doppelqualifikationen sowie das Verbleiben im Bildungssystem aufgrund mangelnder beruflicher oder Ausbildungsperspektive (sog. Warteschlei- fen) die Bildungserwartung künstlich erhöhen, ohne dass damit notwendi- gerweise eine höhere Qualifizierung einhergeht. Weitere Einflussfaktoren sind die Länge der Pflichtschulzeit und die Häufigkeit des Besuchs von Kindergärten, weiterführenden Schulen und des tertiären Bereichs. Darü- ber hinaus ist zu beachten, dass in einigen Ländern das Abitur schon nach 12 Jahren erlangt werden kann, wodurch sich die Schulzeit verkürzt (Sachsen und Thüringen seit der Wiedervereinigung, Sachsen-Anhalt seit 2007, Mecklenburg-Vorpommern seit 2008 und Saarland seit 2009). Da dieser Indikator sowohl von der Zahl der im Land Lernenden als auch von der Gesamtbevölkerung eines Landes abhängig ist, weisen die typischen Entsendeländer von Schülern und Studierenden (z.B. Brandenburg und Rheinland-Pfalz) tendenziell eine niedrigere und die Empfängerländer (insbesondere die Stadtstaaten) dementsprechend tendenziell eine höhe- re Bildungserwartung auf.

Tabelle 1.3 zeigt die Bildungserwartung für die einzelnen Bildungsberei- che sowie für Männer und Frauen im Bundesländervergleich. Verglichen mit dem OECD-Durchschnitt ist die Bildungserwartung im Primar- und Sekundarbereich I sowie im postsekundaren nichttertiären Bereich in Deutschland höher, im Sekundarbereich II und im Tertiärbereich niedriger.

Betrachtet man Männer und Frauen separat, so ist verglichen mit dem OCED-Mittel die Bildungserwartung der Männer in Deutschland höher und die der Frauen niedriger.

5Die Bildungserwartung erhält man durch die Addition der Netto-Bildungsbetei- ligung für jede einzelne Altersstufe ab dem fünften Lebensjahr. Dabei wird die Netto-Bildungsbeteiligung berechnet, indem die Zahl der Lernenden einer bestimm- ten Altersgruppe in allen Bildungsbereichen durch die Gesamtzahl der Personen in der entsprechenden Altersgruppe der Bevölkerung dividiert wird, wobei die Lernen- den am Ort der Schule bzw. Hochschule gezählt werden (Statistische Ämter 2008a:

80).

Tabelle 1.3

Bildungserwartung1 in Jahren nach Bundesländern

2007; zu erwartende Jahre in Ausbildung unter gleich bleibenden Rah- menbedingungen

Primar- und Sekundar- bereich I Sekundarbereich II Postsekundarer nichttertiärer Bereich Tertiärbereich

Insgesamt Männer Frauen

Baden-Württemberg 10,2 3,2 0,5 1,9 17,7 17,9 17,4

Bayern 10,2 2,7 0,5 1,7 16,8 16,9 16,7

Berlin 10,9 2,7 0,7 2,7 18,3 18,3 18,3

Brandenburg 10,1 2,8 0,5 1,4 16,5 16,3 16,6

Bremen 10,6 3,9 0,7 3,4 20,2 20,6 19,8

Hamburg 10,4 3,4 0,7 2,8 19 19,3 18,8

Hessen 10,1 3 0,6 2,3 17,8 18,1 17,4

Mecklenburg-Vorpommern 10,3 2,7 0,5 1,6 16,9 16,7 17

Niedersachsen 10,2 3,1 0,6 1,6 17,3 17,3 17,2

Nordrhein-Westfalen 10,5 3,1 0,7 2,2 18,3 18,5 18

Rheinland-Pfalz 10,1 2,7 0,6 2,1 17,4 17,5 17,3

Saarland 9,9 3,2 0,7 1,7 17,5 17,6 17,4

Sachsen 10,2 2,9 0,6 1,9 17,4 17,4 17,4

Sachsen-Anhalt 10,2 2,7 0,5 1,7 16,8 16,7 17

Schleswig-Holstein 10,2 3 0,6 1,5 17,1 17,3 16,9

Thüringen 10,2 2,8 0,5 1,6 16,9 16,9 17

Deutschland 10,3 3 0,6 2,3 17,6 17,7 17,4

OECD-Durchschnitt 9,5 3,7 0,3 3,1 17,6 17,2 17,9

Alle Bildungsbereiche zusammen Insgesamt

Quelle: Statistische Ämter (2009; eigene Berechnungen. – 1 Zu erwartenden Jahre in Ausbildung unter gleich bleibenden Rahmenbedingungen ohne Erziehung von Kindern, die jünger als fünf Jahre sind.

Insgesamt ist insbesondere im Tertiärbereich die Spannweite zwischen den Bundesländern relativ groß. Im Vergleich mit den beiden süddeut- schen Bundesländern ist die Bildungserwartung in NRW im Primar- und Sekundarbereich I (10,5 Jahre verglichen mit jeweils 10,2 Jahren), im postsekundaren nichttertiären Bereich (0,7 bzw. jeweils 0,5) und im tertiä- ren Bereich (2,2 bzw. 1,9 und 1,7) höher. Für den Sekundarbereich II liegt sie mit 3,1 Jahren zwischen Baden-Württemberg (3,2) und Bayern (2,7).

Die getrennte Betrachtung von Männern und Frauen legt den Schluss nahe, dass die Bildungserwartung für Männer in den westdeutschen Bun- desländern höher ist, während sie in den ostdeutschen Bundesländern für

die Frauen durchweg größer, mindestens aber gleich hoch ausfällt. Der Vergleich von NRW mit Baden-Württemberg und Bayern deutet darauf hin, dass die Bildungserwartung für Frauen in NRW (18,0) über der von Baden-Württemberg (17,4) und Bayern (16,7) liegt. Für Männer ist der Wert in NRW mit 18,5 Jahren ebenfalls höher (17,9 bzw. 16,9).

Tabelle 1.4

Bildungsbeteiligung nach Alter und Bundesländern

2007; Voll- und Teilzeit-Schüler/Studierende an öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen in % der jeweiligen Altersgruppe

Land bis 4 Jahre1 5 bis 14

Jahre

15 bis 19 Jahre

20 bis 29 Jahre

30 bis 39

Jahre ab 40 Jahre

Baden-Württemberg 107,6 99,8 89,6 28,3 1,7 0,1

Bayern 96,5 98,7 87,6 23,8 1,3 0,1

Berlin 95,5 98,6 78,2 36,9 5 0,3

Brandenburg 109,7 96,9 83,8 22,8 2,6 0,1

Bremen 89,6 98,7 110,7 40,3 5 0,3

Hamburg 88,9 99,7 92,3 35,3 5,1 0,4

Hessen 101,6 98,7 88,6 30,5 2,6 0,2

Mecklenburg-Vorpommern 104,6 98,7 86,7 23,8 2 0,1

Niedersachsen 89,2 98,8 87,2 27,8 1,8 0,1

Nordrhein-Westfalen 92,4 100 91,8 32,4 3,6 0,2

Rheinland-Pfalz 111,3 99,8 83,8 28,7 2,9 0,2

Saarland 106,4 99,1 87,7 28,1 1,9 0,1

Sachsen 109,6 99,2 86,6 27,6 2 0,1

Sachsen-Anhalt 110,3 98,8 84 25,1 1,9 0,1

Schleswig-Holstein 88,3 98,5 85,5 26,5 2,3 0,1

Thüringen 119,6 99,5 84,7 24,3 1,7 0,1

Deutschland 99 99,2 88,1 28,7 2,5 0,1

OECD-Durchschnitt 71,2 98,6 81,5 24,9 5,9 1,5

Quelle: Statistische Ämter (2009). – 1IGemessen in % der 3- bis 4-Jährigen. Da in einigen Ländern bereits sehr viele 2-Jährige den Kindergarten besuchen, können die entsprechenden Quoten über 100% liegen.

Ein weiterer Indikator der zukünftigen Leistungspotenziale der Bevölke- rung ist die Bildungsbeteiligung in verschiedenen Altersgruppen (Tabel- le 1.4).6 Tendenziell führt eine hohe Bildungsbeteiligung zu einem hohen Bildungsstand. Zudem zeigt dieser Indikator, wie lange sich die Bevölke-

6 Die Bildungsbeteiligung wird als Netto-Bildungsbeteiligung gemessen, welche die Zahl der Lernenden einer bestimmten Altersgruppe in allen Bildungsbereichen ins Verhältnis setzt zu der Gesamtzahl der Personen in der entsprechenden Alters- gruppe. Die Lernenden werden dabei am Ort der Schule bzw. Hochschule gezählt.

rung überwiegend in Ausbildung befindet, und gibt somit auch Auskunft über die Partizipation am lebenslangen Lernen. Die Stadtstaaten nehmen auch bei diesem Indikator aufgrund ihrer hohen Anziehungskraft von Schülern/ Studierenden aus benachbarten Bundesländern eine Sonderrol- le ein.

Verglichen mit dem OECD-Mittel ist die Bildungsbeteiligung in Deutsch- land insbesondere für die jüngeren Alterskohorten höher. Für die älteren Kohorten (30- bis 39-Jährige und über 40-Jährige) hingegen liegen die Werte Deutschlands unterhalb des OECD-Durchschnitts. Für die bis 4- Jährigen sind in den ostdeutschen Bundesländern Quoten von über 100%

zu beobachten. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass man alle Kinder bis 4 Jahre betrachtet, diese jedoch nur zur Anzahl der 3- bis 4-Jährigen ins Verhältnis setzt. In den ostdeutschen Bundesländern ist das Be- treuungsangebot für unter 3-Jährige besonders groß. Aber auch in den anderen Bundesländern wird das Angebot zunehmend ausgebaut. Im Mai 2007 wurde in NRW ein neuer „Gesetzentwurf zur frühen Bildung und Förderung von Kindern“ (Kinderbildungsgesetz, kurz KiBiz) verabschiedet, der unter anderem den Ausbau der Betreuungsplätze für unter 3-Jährige vorsieht. So stieg die Betreuungsquote zwischen 2006 und 2008 in NRW von 6,5% auf 9,3% an. Auch in den beiden süddeutschen Ländern wurden die Angebote weiter ausgebaut, in Baden-Württemberg stiegen sie von 8,8% auf 13,6% und in Bayern von 8,2% auf 13,2% (Statistische Ämter 2007, 2008b).

Die Bildungsbeteiligung der 3- bis 4-Jährigen liegt in NRW mit 92,4%

unterhalb der in Baden-Württemberg (107,6%) und Bayern (96,5%). Auf- grund der Schulpflicht ist die Bildungsbeteiligung der 5- bis 14-Jährigen in allen Ländern bei 100%. Für alle anderen Altersgruppen liegt sie in NRW sowohl über den Werten der beiden süddeutschen Länder als auch über dem Bundesdurchschnitt und nimmt im Vergleich der Flächenländer eine Spitzenposition ein. Für die 15- bis 19-Jährigen bedeutet dies in NRW eine Bildungsbeteiligung von 91,8%, verglichen mit 89,6% in Baden- Württemberg und 87,6% in Bayern. Für die 20- bis 29-Jährigen ist der Abstand zu den beiden süddeutschen Ländern stärker ausgeprägt (NRW 32,4%, Baden-Württemberg 28,3% und Bayern 23,8%). 3,6% der 30- bis 39-Jährigen in NRW nehmen noch an Bildung teil, in Baden-Württemberg sind dies nur 1,7% und in Bayern nur 1,3%. Bei den über 40-Jährigen liegt die Quote bei 0,2% und in den beiden süddeutschen Ländern bei jeweils 0,1%. Somit ist die Bildungsbeteiligung der älteren Bevölkerung in NRW