Research Collection

Doctoral Thesis

Beiträge zum Stoffwechsel des Kaninchens

Author(s):

Meier, Kurt Publication Date:

1920

Permanent Link:

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000091429

Rights / License:

In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use.

ETH Library

Beiträge zum Stoffwechsel des Kaninchens.

Von der

Eidgenössischen Technischen Hochschule

in Zürich

zur Erlangung der

eines Doktors der tedinisdiei

genehmigte

Promotionsarbeit,

vorgelegt von

Kurt Meier, dipl. Landwirt

aus Dänikon (Kt. Zürich).

Referent: Herr Prof. Dr. Q. Wiegner.

Korreferent: Herr Prof. Dr. E. Winterstein.

252

\nzrTz.uZ3

ZÜRICH 1920.

Diss.-Druckerei Gebr. Leemann 8t Co.

Stockerstr. 64

Leer

-Vide

-Empty

Leer

-Vide

-Empty

Herrn Prof. Dr. G.

WIEGNER,

für das mir in allen

Beziehungen entgegengebrachte

Vertrauen, sowie für die vielenAnregungen

undUnterstützungen

während meinerAssistentenzeit,

die das Zustandekommen dieser Arbeitüberhaupt ermöglichten,

herzlich zu danken.Leer

-Vide

-Empty

Allgemeiner

Die

vorliegende

Arbeit ist aufAnregung

Prof. Dr. G.Wiegner's

entstanden. Es sollte damit in der Schweiz der exakteAusnützungsversuch

an Futtermitteln am Tier für land¬wirtschaftliche Zwecke

eingeführt

werden. Daß esgerade

Unter¬suchungen

am Kaninchen sein mußten und nicht solche an land¬wirtschaftlich

wichtigen Tieren,

ist damit zubegründen,

daß es dem Institut damals an allem fürFütterangsversuche notwendigen

Materialmangelte.

Seither sindja

nun, dank der Initiative Prof.Wiegner's,1)

auch Versuche am Schafeermöglicht

worden.Das Versuchstier war

also,

durch die Umständebedingt,

ge¬geben.

Es handelte sich beivorliegender

Arbeit darum, ein mög¬lichst umfassendes Material zu beschaffen über die

Verdauung,

dieErhaltung

und die Produktion beimKaninchen,

um später Ver¬gleiche

mitgrößeren landwirtschaftlichen

Nutztieren anzustellen.Leider war es,

mangels

eines kleinenRespirationsapparates,

un¬möglich, vollständig durchgreifende

Ansatzversuche auszuführen.Bei der

Berechnung

der Resultatesollte,

so weitmöglich,

dieFehlerwahrscheinlichkeitsrechnung angewandt

werden. Sie wurde bisjetzt

bei Tierversuchenwenig

benutzt(vergl.

Th.Pfeiffer13),

S.225).

Prof. Wiegner verwendete sie bei derErmittlung

der V.K.*) bezüglich

verschiedener Brotsorten am Men¬schenWaund

b).

Die wahrscheinlichen

Schwankungen

der V. K. erreichen un¬gefähr folgende Beträge:

Für Roh- undReinprote'in 1—2,

für Rohfett und Rohfaser meist über2,

für die N.-freienE. ca.0,50—1,

für dieOrg.

S. ca.0,5,

für die T. S. ca.0,1—0,5

o/o. Die Größe der wahrscheinlichenSchwankung hängt

natürlich ab von der*) Siehe Abkürzungen.

Anzahl der

Analysen,

von derMenge

der Stoffe und von der Arbeitsweise desAnalysierenden.

Die Höhe der genannten wahr¬scheinlichen Fehler bezieht sich nur auf

Ermittlungen

an einem Tier. Wenn wir mehr als ein Tierverwenden,

so kommt zumAnalysenfehler

noch der sog.Individualfehler.*)

Je mehr Individuen wir zum Versucheheranziehen,

um sogeringer

wird voraussicht¬lich der

Individualfehler.

Mit der Anzahl der Tiere und der Ana¬lysen

wird beisorgfältigem

Arbeiten derBetrag

der wahrschein¬lichen

Schwankung,

d. h. desGesamtfehlers,

sinken.Naturgemäß

werden die Fehler auch höher bei Mischfutter als bei Einzelfutter.Aus dem

Gesagten

können wirentnehmen,

daßjeder Verdauungs¬

koeffizient mit einer

gewissen

Unsicherheit behaftet ist. Wir kennen immer nurMittelwerte

derAnalysen

und Mittelwerte der Individuen und damit muß auch das Endresultat einen Mittelwert darstellen. Die wahrscheinlicheSchwankung gibt

uns nun einenAnhaltspunkt dafür,

wie weit die Unsicherheit der Endresultate etwageht,

gestützt auf verschiedeneAnalysen

und event, ver¬schiedene Individuen. Fallen die

Endresultate

verschiedener zu¬sammengehöriger

Versuche in die durch die wahrscheinlicheSchwankung

gezogeneGrenze,

so können Differenzen unter denbezüglichen

Versuchen nicht als sicherfestgestellt

betrachtet werden. NurBeträge,

die den dreifachen Wert der wahrschein¬lichen

Schwankung übersteigen,

sind als sichernachgewiesene Veränderungen

zubetrachten,

die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr auf Differenzen derAnalysen

event, der Individuenzurückgeführt

werdenkönnen,

sondern durchandere' Umstände bedingt

wurden. Einsolcher,

dieVerdauung beeinflussender Faktor,

ist z. B. dieKalkzulage

zum Futter beivergleichenden

Versuchen über dieWirkung

von Chlorkalzium zu kalkarmem Futter u. s. w.Die im

speziellen

Teilgefundenen Ergebnisse zeigen,

daß Rauhfutter vom Kaninchen etwas schlechter verdaut wird alsvom Pferd und

Wiederkäuer,

andere Futtermitteldagegen gleich gut,

soweitüberhaupt verglichen

werden kann.Wie in dem Abschnitt

„Beeinflussung

derAusnützung

derFuttermittel" gezeigt wurde,

ist derAusnützungskoeffizient

ab-*) Siehe Methodik.

hängig

von der Menge des Putters, vom Nährstoffverhältnis unddavon,

ob mit oder ohne Beifuttergefüttert

wurde.Wichtig

istnamentlich,

wie schonHenneberg

und Stohmann nach¬gewiesen haben,

dieZulage kohlehydratreicher

Beifutter, z. B. vonKartoffeln,

Stärke.Dergleichen

Versuche sind auch bereits vonanderer Seite

gemacht worden;

siebestätigen,

wie z. B. auchunsere Versuche mit

,,Daka"-Kartoffelmehl

undHeu, Topinambur

undFinalmehl,

Mais und Mais mitFinalmehl,

daß das Beifutter denVerdauungskoeffizienten

beeinflussen kann. Aus diesen Be¬obachtungen ergibt sich,

daßVergleiche bezüglich

der Verdau¬ung bei verschiedenen Tieren mit Vorsicht zu ziehen sind.

Eine

Beeinflussung

der Ausnützung der Nährstoffe durch mechanischeBearbeitung

der Futtermittel scheint bald nachweis¬bare,

bald keineErfolge

zu haben. Soergab

das fein vermahlene Finalmehl keine höhere Verdaulichkeit als dasAusgangsprodukt Kriegskleie

beim Kaninchen. Diese Befunde stehen imGegen¬

satz zu den

Ergebnissen

der Versuche von 0.Hagemann,

der für Finalmehl eine bessere Ausnützung konstatieren konnte als bei derzugehörigen

Kleie inbezug

auf Pferd und Schwein.Prof. W iegner konnte in seinen Versuchen am Menschen ebenso keine nennenswerte

Steigerung

der Verdaulichkeit des Finalmehlesgegenüber

Kleie feststellen.Die Versuche mit

Kalkzulagen,

und zwar CaCl2 bei Heu undFinalmehl,

ferner CaCl2 undCaCO,

bei Haferergaben

keine höhere Verdaulichkeit für Protein, wie sie namentlich bei Hafer mitCaCls-Zulage

nach 0. Loew hätte erwartet werden können.Loew

gibt

an, daß CaCOs dieMagensalzsäure

neutralisiert und daß darunter dieEiweißverdauung leidet,

während solche Schä¬digungen

beiVerfütterung

von CaCl2 ausbleiben.Dagegen ergab sich,

beiKalkzulage

sichernachweisbar,

für Finalmehl eine er¬höhte

Verdauung

derRohfaser,

einmal auch der N.-freienExtrakt¬stoffe und der

Org. S.,

zweimal ebenso der Trockensubstanz. Beim Hafer wurden besser verdaut dieAsche,

zweimal die Trocken¬substanz,

einmal dieOrg.

Substanz und immer dasKalziumoxyd.

In den Heuversuchen

konnte,

alseinzig

sicherfeststellbar,

in einem Falle eine erhöhteKalkausnützung bestätigt

werden. Imallgemeinen

ist dieWirkung

der Kalkzufuhr auf dieVerdauung

nur

gering.

Ans den Umsatzversuchen betreffend

Stickstoff,

Kalzium-Magnesiumoxyd

undPhosphorsäure

bei Hafer und Heufutter mit CaCls-

undCaCOs-Zulagen ergibt

sich fürRohproteïn:

Von fünf

Versuchspaaren

sind viermal sicher nachweisbar die Bilanzen verschlechtertworden,

d. h. dieKalkzulage

hatte eine erhöhteN-Ausscheidung

zurFolge gehabt,

die N-Retentionwar also verkleinert. Beim 5.

Versuch,

Hafer mitCaCU»,

sind keine bindendenSchlußfolgerungen möglich

gewesen. Ob es sich dabei um einen veränderten Zellstoffwechsel oder nur um ver¬mehrte

Absonderung

sonstwiezurückgehaltener Eiweißspaltpro¬

dukte

handelte,

konnte nicht ermittelt werden. Sicher istjeden¬

falls,

daß der Stickstoffumsatz beiKalkzulage,

sei es als CaCl2 oderCaC03,

zu Rauh- oder Körnerfutter lebhafter wird.Für das

Kalziumoxyd ergibt

sich immer sicher nachweis¬bar, unabhängig

von der Art derZulage,

eine vermehrte Kalk- retentionFür

Magnesiumoxyd

sind bei drei Versuchsreihen mit Hafer dieErgebnisse

nichteindeutig,

einmalergibt

sich eine verbesserteRetention,

zweimal ein schlechteres Zurückhalten dieses Stoffes.Im Heuversuch

steigt

beidemale die Retention.Fü- die

Phosphorsäure

ist nichts sicher feststellbar. Esscheint aber diePhosphorsäure

beiKalkzulage

besserzurückgehalten

zuwerden,

was mit denAngaben

Loe w's übereinstimmen würde.Die Natur des

Salzes,

ob CaCl> oderCaC03,

ist dabei ohnegrößeren Einfluß,

vielmehr scheint das Tier selber mit seineninneren,

nicht leicht übersehbarenKonstellationen,

wirksam zusein.

Was die

Stoffwechselprodukte anbelangt,

so istfestzustellen,

daß noch keine einwandfreie Methode existiert zurErmittlung

derMenge

dieser Produkte desTierkörpers

im Kot. Die von A.Mo rge n in

Vorschlag gebrachte Pepsin-Trypsinmethode

istgegen¬wärtig

die beste. Für die von uns mit der von G. Kühn ver¬besserten Stutzer'schen Methode

(Pepsin)

ermittelten Stoff¬wechselprodukte

amKaninchen,

wie für die von Prof.Wiegner

nach derselben Methode ermittelten

Stoffwechselprodukte

am Men¬schen, ergab

sich:1. Das Futter hat einen

spezifischen

Einfluß auf dieMenge

der im Kotabgeschiedenen Stoffwechselprodukte.

Beim Menschen ist es wahrscheinlich dieRohfaser,

oder ein durch siebedingter Rauhigkeits-

oder andererFaktor,

der sehr wirksam ist.2. Bei schwer verdaulichem Futter

gehen

die Stoffwechsel¬produkte

eher der verdauten Trockensubstanz oderOrg. Substanz,

bei leicht verdaulichem Futter eher der Kot-Trockensubstanz oder derOrg.

Substanz des Kotesparallel.

3. Leicht verdauliche Futtermittel

bedingen weniger Stpr.

im Kot als schwer verdauliche.

4. Die

Menge

derabgesonderten Stpr.

istabhängig

von In¬dividuum,

Rasse und Art.Bezüglich

desVergleiches

der am Tiergefundenen

natür¬lichen,

der durchKotverdauung korrigierten

und der mitPepsin¬

verdauung

ermittelten künstlichenVerdauungskoeffizienten

für Roh- undReinprote'in

wurdefestgestellt,

daß derkorrigierte

V.K.,

wie vorauszusehenist,

höher ist als der natürliche V.K. ; daß der künstliche V. K. fast immer höherliegt

als der natürliche V. K.(mit

Ausnahme von Mais undTopinambur); ferner,

daß die künst¬lichen V. K. immer etwas unter den

korrigierten

V.K. des Tieres stehen.Bestimmte Versuche

ergeben

dieMöglichkeit,

denErhaltungs¬

bedarf des Kaninchens festzustellen. Es sind die Versuche mit schwach

positiver

Stickstoffbilanz. Es wurde ermittelt:Der

ungefähre Erhaltungsbedarf

des nicht oder nurwenig produzierenden

Kaninchens stellt sich per Tag undkg

L. G. auf1,53

g verdauliches Eiweiß und62,2

Kai.physiologischen

Nutz¬wert,

bei einerVerdauungsarbeit

von ca.13,2

Kai. und einerAußentemperatur

von 16—18° C. Diese Zahlen(betr. Kalorien)

sind etwas höher als der von M. Rubn er ermittelteHunger¬

bedarf des Kaninchens. Aus den Rubner'schen Versuchen läßt sich per

Tag

undkg

L.G. durchschnittlich55,5

Kai. feststellen.Der

Vergleich

mit Mensch und Pferd für denErhaltungsbedarf

ergibt

auf 1kg Lebendgewicht

berechnet:Pferd rund 24 Kai.

phys

NutzwertMensch

„ 29 „

Kaninchen „ 62 „ „

„

Aus den

gegebenen

Zahlen läßt sich leicht der Bedarf einesausgewachsenen,

aufErhaltungsbedarf gesetzten

Kaninchens be¬rechnen. Ausschließliches

Erhaltungsfutter

für Kaninchen dürfte aber selten sein.Wichtiger

ist offenbar dieErmittlung

derRationen für die Produktion.Über die Produktion beim Kaninchen ließ sich aus Ver¬

suchen von H. Weiske ein Verbrauch von

3,99

g verd. Eiweiß und36,4

g Stärkewertermitteln,

das sind rund 137 Kai.phys.

Nutzwert per

Tag

undkg

L.G.,

in einem Alter von 2—7 Monaten.Damit wurde 1

kg Lebendgewichtszunahme

mit3,83 kg

Stärke¬wert eizielt.

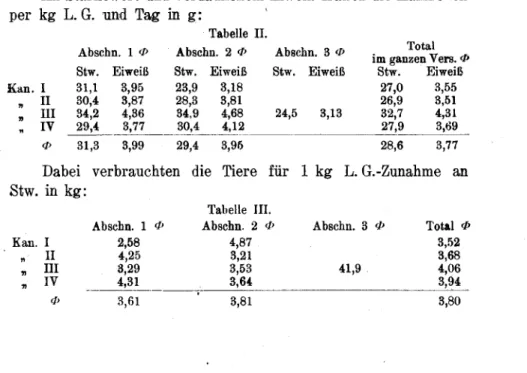

Eigene

Versuche führten zufolgendem

Schluß:Wachsende Kaninchen sollten im Alter von 2—7 Monaten per

Tag

undkg Lebendgewicht 4,4 (4,7—3,8)

g verd.Eiweiß;

41—100 g

T.S.;

33(29—35)

gStärkewert,

das sind rund 12 Kai.physiolog. Nutzwert, erhalten,

bei einem Reineiweißverhältnis von1 :

7,4.

Fürungefähr

2—4 Monate alte Kaninchen dürfte die Eiweiß- undEnergiemenge

noch etwas erhöhtwerden,

bei einerVerengerung

des Reineiweißverhältnisses. Mit dieser Ration dürfte 1kg

L. G.-Zunahme mitungefähr 3,80 kg

Stärkewert erreicht werden. Wirsehen,

daß das Kaninchen etwas schlechterproduziert

als das Schwein beiungefähr gleichen Fütterungsnormen.

Die imspeziellen

Teilaufgeführten

G. Finger1 ing'schen

Normenfür Schweine weichen nicht stark von den von uns für das Ka¬

ninchen

gegebenen

Zahlen ab. Imgroßen

Durchschnittproduziert

das Schwein beigünstiger Fütterung

1kg

L.G. mitungefähr 2,75 kg Stw.,

das Kaninchen mit3,80 kg

Stw. Nun sind es aber erstwenige

Versuche amKaninchen,

die zu diesemErgebnis führten,

und es ist nichtausgeschlossen,

daß dieses Tiergünstiger

beigünstigerem Futter,

namentlich beiGrünfutter,

z. B.Klee,

als

Hauptfutter,

abschneidet. Diegefundenen

Werte sollten er¬härtet werden durch weitere Versuche event, an verschiedenen

Rassen,

z. B.hochgezüchteten

Fleischrassen.An Hand der ermittelten

Verdauungskoeffizienten,

die noch fürwichtige

Kaninchenfuttermittel vermehrt werdensollen,

dürftees nicht sehr schwer

sein,

dienotwendigen

Rationen zu berechnen und dem Alter der Tiere anzupassen.Eine

Berechnung

desProduktionskoeffizienten

für Eiweiß inbezug

auf die vom Menschen verwertbarenN-haltigen

Bestand¬teile des

Kaninchenkörpers ergab,

daßungefähr V3 (34,5 %)

desdem Tier zur Produktion zur

Verfügung

stehenden Eiweißes in verwendbarem Fleisch im Tier wieder erscheint. Mit den zurVerfügung

stehenden Mitteln waren genauereErgebnisse

nichtzu erhalten.

Man könnte nun — sehr mit Unrecht — der Kaninchenzucht und

-Haltung jeden volkswirtschaftlichen

Wertabsprechen wollen,

wenn man an die niederen

Verbrauchszahlen

und dieguten Schlachtergebnisse

beim Schwein denkt. Wenn wir nur die Fleisch¬produktion

als Ziel setzen, so müssenwir ohneweiteresdasSchwein vorziehen und namentlich industrielleKaninchenhaltung

verwerfen.Kaninchenzucht und -Haltung ist Kleinarbeit. Sie ist überall da

vorzuziehen,

wo Futter und Platz für Schweineungenügend

vorhanden sind. Sehr viele Abfälle können sonutzbringend

ver¬wendet

werden,

die des teuren Einsammelns und dergeringen Menge

wegen für Schweine nicht mehr in Frage kommen können.Dabei kann freie

Zeit,

die heute mehr als früher manchem zurVerfügung steht, nutzbringend angewendet

werden.Noch auf eine Bedeutung des Kaninchens mag

hingewiesen weiden,

nämlich die Verwendung dieses Tieres an Versuchs¬anstalten zur

Klärung

von Fragen derFütterungslehre.

Aus ver¬schiedenen, recht

naheliegenden

Gründen ist es oft nichtmöglich, Ausnützungsversuche

angrößeren

Haustieren durchzuführen. Da kann das Kaninchen eine Lücke ausfüllen. Das Kaninchen ver¬daut im

Ganzen,

mit Ausnahme derRauhfuttermittel,

nicht schlechter alsPferd,

Rind und Schwein. DerKaninchenversuch

istwenig

umständlich und leicht durchführbar und dabei minde¬stens so exakt wie die

Großtierversuche.

Wir erhalten damit Re¬sultate über die

Verdaulichkeit

vonFuttermitteln,

die wir als Mindestzahlen verwerten können und andernfalls ganz entbehren müßten. Nicht nur inbezug

auf die Verdauung von Futtermitteln ist das Kaninchen eingutes

Versuchstier. Es ist auch ein sehr-geeignetes Objekt

zum Studium derFragen

des Mineralstoff¬wechsels,

derAusnutzung

derAmide,

Fettsäuren u. a, den Fütte¬rungslehrer interessierender Fragen

derPhysiologie

des Tier¬körpers.

Obendrein sind solche Kaninchenversuche relativbillig

und bieten schon deshalb für alle mit

geringeren

Mitteln unter¬stützten Institute fast die

einzige Möglichkeit,

sichtierphysiologisch

-ziu

betätigen.

Spezieller

A. Methodik der Versuche.

1. Die

Durchführung

des Tierversuches.a)

Die Tiere.Übersicht über die verwendeten

Tiere,

derenBezeichnung

und dieentsprechenden

Versuche:Tier: Bezeichnung: Verwendet in Versuch:

Silberkaninchen 1 S tf 1 1,3,4,6,7,9,12,14,16,18,20, 22,25,29.

Schwarzes Kaninchen Schw. Kan. 2.

Silberkaninchen 2 S <$ 2 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24,26, 28, 30.

Schmetterling*) Schmetterling 5, 8.

(scheckfarbigesKaninchen)

Silberkaninchen I Kan. I Zuwachsversuch.

Kaninchen II(langhaarig) Kan. II „ „

Silberkaninchen III Kan. III „ „

Silberkaninchen IV Kan. IV „ „

Alle

Tiere,

mit Ausnahme des Kaninchens„Schmetterling",

sind unter sichverwandt,

sie stammen aus derselben Zucht. Als Ahnen der verwandten Tiere kommen in Frage in erster Linie das französischeChampagne-Silberkaninchen,76)

dann dasgewöhn¬

liche dunkle

Silberkaninchen,

das russische Kaninchen und dasgewöhnliche

Kaninchen. NachAusschaltung

der Kreuzungsver¬suche und

darauffolgende jahrelange Inzestzucht,

bei harterHaltung,

entstand das nun zu Versuchen verwendete Tier.Aus dem

Gesagten

läßt sich leicht das Auftreten farbloser undlanghaariger

Tiere erklären(recessive Merkmale).

KaninchenI, II,

III und IV stammen aus demgleichen

Wurf.') Von stud. agr. A. Luisier geliefert.

b)

Der Versuchsstall.Als Versuchsställe kamen die

gewöhnlichen

Kastenställe mit zwei Gittern und einem Zinkblechtrichter zurVerwendung.

Auf dem oberenweitmaschigen

Gitter (ca. 1 cmMaschenweite)

sitzt das Tier. Daszweite, engmaschige

Gitter dient zumAuffangen

der Kotballen. Der Zinkblechtrichterfängt

den durch beide Gitter fallenden Harn auf und leitet ihn in ein Gefäß. An der Hinter¬seite des Kastens ist die

Türe,

auf der Vorderseite sind die Freß-öffnungen

und derFreßtrog angebracht.

Holzlaufkästchen und Bisenbänder verhindern das Verschleudern von Futter fastvöllig.

Empfehlenswert

wären fernerFreßöffnungen

mitSchieber,

zumVerkleinern oder

Vergrößern

derFutter-Luken, entsprechend

der Größe des Tieres.c)

Das Futter.Das Futter wurde in der

Regel zerkleinert, und,

wennnötig, angefeuchtet

verabreicht. Die Rationen wogen wir zum Voraus ab für dievorgesehenen

Perioden und bewahrten dietäglichen Quanten

in Tüten oderPapiertellern

auf. BeimAbwägen

derFuttermengen

wurdezugleich

die zurAnalyse gelangende

Durch¬schnittsprobe

entnommen. Ein Zerkleinern des Hafers erwies sichz. B. als

notwendig,

weil das eine Tier denselbenentspelzte,

die Körner fraß und dieSpelzen liegen

ließ. Das Anfeuchten des Futters erwies sich alszweckmäßig

beifeingemahlenem Material,

um ein Verschleudern zu

verhüten,

andrerseits mußte die Wasser¬zulage

der Zusätze wegen(Chlorkalzium

z.B.)

stattfinden. Ver¬abreicht wurde Futter und Wasser 1—2mal im

Tag.

Futterreste wurdenzurückgewogen.

d)

Die Dauer der Perioden.Die

Vorperioden

dauerten5—10,

meist 6—8Tage.

DieHaupt¬

perioden

wurdenausgedehnt

auf 7—12Tage,

mit Ausnahme der 2. Periode des Versuches7,

die nach vierTagen abgebrochen

wurde. DieDauer,

namentlich derVorperioden,

ist fürgewöhn¬

liche

Ausnützungsversuche abhängig

von der Aufenthaltsdauer des Futters im Darmtrakt. 0.Kellner2),

S.29,

rechnet in derRegel

mit einer Zeit von 6—8Tagen,

bis die letzten Futterrestedes

Vorfutters,

beiFutterwechsel,

denKörper

verlassen haben.Bei unseren Versuchen beobachteten wir oft nach zwei

Tagen

schon das erste Auftreten von Kotballen des neuen Futters. Am 3.—5.Tage

dürfte der Futterwechsel im Darm zurHauptsache vollzogen sein,

so daß eineVorfütterung

von 6—8Tagen

ge¬wöhnlich

genügen

dürfte.e)

Das Sammeln von Kot und Harn zurAnalyse.

Zur

Analyse gelangten

immer dieGesamtmengen

des Kotes und Harnes einer Periode. DerenMenge

wurdetäglich

ermittelt.Der vom Zinkblechtrichter

aufgefangene

Harn wurde in einen mit Salzsäure beschicktenMeßzylinder geleitet.

Der auf dem zweiten Gitter(siehe

oben:Versuchsstall) angesammelte

Kot wurde gewogen, in den ersten sechs Versuchen mitSalzsäure,

in denfolgenden

Versuchen mit Chloroform sterilisiert. Die Kotballen des Kaninchens sind meist sotrocken,

daß mitAnwendung

desChloroforms,

das nach A.Morgen3)

unschädlich seinsoll,

einnachträgliches Trocknen,

wie es bei Salzsäurezusatznötig ist,

umgangen werden

kann.*)

Der gewogene Kot wurde nämlich auf einem lakierten Eisendrahtnetz über Chloroform in einem Exsikkatoraufbewahrt,

nach Abschluß der Periode 1—2Tage

an der Luft

liegen gelassen,

gewogen,gemahlen

und inStöpsel¬

flaschen zur

Analyse

verwahrt.f)

DasVersuchsprotokoll.

Für

jede

Periode wurde einVersuchsprotokoll geführt

und darintäglich

notiert:Datum, Gewicht, Temperatur

des Versuchs¬raumes,

vorgelegtes, aufgenommenes

Futter undWasser,

ferner Harn undKotmengen frisch,

später auch die Reaktion des Harnes in denVorperioden.

2. Die

Analyse

vonFutter,

Kot und Harn.a)

DieAnalyse

von Futter und Kot.Futter und Kot

wurden,

wo esnötig

war, noch feiner ge-*) N. Zuntz32) konservierte den Kot (Schweinekot) mit Weinsäure und fand im so getrockneten und frischen Kote gute Übereinstimmung bezüglich

des N-Gehaltes.

mahlen und der

gewöhnlichen Futtermittelanalyse*)

unterworfen.Bei

einigen

Versuchen wurde auch derCaO-, MgO-

undP205-

Gehalt ermittelt.aa) Wassergehalt.

Nachdem ein2—4stündiges

Trocknen bei 106°—110° C. sich als zuwenig

exaktherausgestellt hatte,

wurde immer 6 Stunden bei derangeführten Temperatur

ge¬trocknet und nach dem Erkalten gewogen. Die Differenz

ergab

denWassergehalt.

bb)

Asche. Es wurde nur der Gehalt an Roha s che in bekannter Weise ermittelt.ce)

Rohproteïngeha11. DerRohproteïngehalt4)

wurde nach K]e1dah 1 bestimmt(N-Gehalt. 6,25),

durch Aufschluß mitPhosphorschwefelsäure

undQuecksilber. Zeitweise,

wennP205

nicht erhältlich war,gelangte

reine conc. Schwefelsäure mitHg

oderCuS04

zurAnwendung.

dd)

DasReinproteïn

wurde ermittelt nach F. Barn¬stein,4)

durchFällung

des Eiweißes mitKupferhydroxyd

undnachheriger Verbrennung

nachKjeldahl

wie bei derRohproteïn- bestimmung.

Roh- undReinprote'inbestimmungen

der Versuche 18—28 mußten wiederholtwerden,

da sich mehreremaleunmög¬

liche Differenzen

ergaben,

d. h. mehr Rein- alsRohproteïn

kon¬statiert wurde. Bei der

Wiederholung

dergenannten Bestimmungen

wurde schließlich nur reine conc.H2SOt

undHg,

ohneP205,

ver¬wendet. Die so erhaltenen Resultate

ergaben

immer mehr Roh- wieReinproteïn.

Es scheint demnach das verwendeteP2Oä

un¬günstig

auf dieRohproteinbestimmung (Amidstoffe ?) gewirkt

zu haben.ee)

R0h fe11 geha11. Ca. 2 g derSubstanz,

genau ab¬gewogen, wurden bei 95° C. während zwei Stunden im Wasser- trockenschrankgewogen, hierauf sechs Stundenmit Äther entfettet im

Soxhletapparat.

Der so erhaltene Ätherextrakt wurde gewogen und in üblicher Weise als Rohfett berechnet.ff) Rohfasergehalt.

ImPrinzip

wurde nach der Weender-Methodegearbeitet.

2 g Substanz wurden zuerst mit') Alle Analysen wurden mindestens zweimal ausgeführt.

Schwefelsäure,

hierauf zweimal mitWasser,

einmal mitKalilauge,

dann wiedei zweimal mit Wassergekocht;

der so erhaltene Rück¬stand in einen mit etwas Asbest beschickten

Goochtiegel gebracht,

mit Alkohol und Ätherausgewaschen, getrocknet

bei 106°—110°C,

gewogen,verbrannt, zurückgewogen,

und der Gewichtsverlust nach dem Verbrennen als Rohfaser berechnet. Statt des Filtrier^ns mitFilterpapier

wurde nach HannsStiegler5)

mit Glasrohr und Glaswolle- resp.Glas-Asbest-Pfropfen

mit einer Wasserstrahl¬pumpe

abgesaugt.

Das Kochen mitSäure,

Wasser undLauge

wurde in 400 cm' fassenden gutenGlaskolben6) (Rohfaserkolben)

statt in

Bechergläsern

vorgenommen. Von Versuch 18 an wurde dann ganz nachStiegler gearbeitet.

Die einzelnen Proben wurden in Milchsterilisierflaschen von ca. 300 cm3gebracht

und mit dennötigen Reagenzien (Salzsäure

undKalilauge)

in einemgroßen Kochtopfe gekocht.

Esgelang

auf dieseWeise,

12 Be¬stimmungen

nebeneinander durchzuführen. Eine weitere Verein¬fachung

wäre event,möglich,

wenn man an Stelle desAbsaugens zentrifugieien*) würde,

wie dies v.Knieriem7),

S.71,

vor¬geschlagen

hat.gg)

Kalk- undMagnesiabestimmungen.

Zur Er¬mittlung

des Kalk- undMagnesiagehaltes

wurdejeweilen

ein salz¬saurer

Auszug hergestellt

und zwar nach denAngaben Glikin's,8),

S. 113 und 114.

Die

gewichtsanalytische Bestimmung

der genannten Stoffegeschah

nach den Vorschriften desselben Autors(S. 114, gleiches Werk).

hh) Phosphorsäuregehalt.

DiePhosphorsäurebestim¬

mung wurde

durchgeführt

in dem nachobigen Angaben

her¬gestellten

salzsaurenAuszug

nachWagner9),

S. 186. Zur Kon¬trolle

gelangte

auch verschiedene Male die Lorenz'sehe Me¬thode10),

S. 203 und269,

zurAnwendung.

ii)

Gehalt an verdaulichem Eiweiß im Futter und Gehalt des Kotes an StoffWechselprodukten.

Das verdauliche Protein im Futter wurde ermitteltnachS

j

o11ema*) Event, auch bei der Reinproteinbestimmung denkbar, indem man zu¬

gleich im Kjeldahlkolben aufkochen könnte.

und W

edemey

er"),

S. 259. WennPepsin

nicht erhältlich war, kamMagensaft,

nach Stuzer'sVorschriftu),

S.258,

zurAnwendung.

Die

Stoffwechselprodukte

sind bestimmt worden imKot,

wie das verdauliche Protein im Futter. Ca. 2 g Substanz wurden während zwei Stunden im Wassertrockenschrank bei ca. 95" C.erhitzt,

dann zurFettbestimmung

sechs Stunden mit Äther be¬handelt,

der Rückstand mitPepsin

oderMagensaft

48 Stunden nach Sj

o11e m a undWedemeyer11)

bezw.Stutzer11)

ver¬daut. Im nun noch bleibenden Rückstand bestimmten wir den

Stickstoffgehalt,

subtrahierten diesen vom Gesamtstickstoff desKotes, multiplizierten

mit6,25

und betrachteten die so erhaltene Zahl als Maß für die im Kot enthaltenenStoffwechselprodukte.

Es könnte nun durch das Trocknen ein Teil der Stoffwechsel¬

produkte

unlöslichgeworden sein,

wie C.Beger12),

S.176,

und A.Morgen3)

u. a.gezeigt

haben.Nachprüfungen

an zwei verschiedenen in unseren Versuchen erhaltenen Kotenergaben folgende Resultate*):

Kot 18 (Haferfutter): Kot 26 (Heufutter):

Erhitzt auf90°u.entfettet 0,84%Rohprot alsStoffwechselpr. 3,51%Rohprot.alsStpr.

Nicht erhitztu.nicht entfettet 1,16% „ ,, „ 3,14% „ „ ,,

Entsprechende Untersuchungen

von W.Thomann,**)

an Schaf¬kot

durchgeführt, ergaben:

bei 95°CimWassertrockenschrank Nicht erhitzt und ÜQt; getrocknet und entfettet; nicht entfettet;

unverdaulich geblieben unverdaulich geblieben

im Kot: im Kot:

I. 9.26 % 8.78 %

II. 9.19 % 9.75 %

III. 4.29 % 4.01 %

Die

vorliegenden

Versuche an Kaninchen- und Schafkot er¬gaben

also keineneindeutigen

Einfluß des Trocknens desKotes,

während zwei Stunden bei ca. 95° C. imWassertrockenschrank,

auf den verdaulichenStickstoffgehalt.

Diegeringen Schwankungen

*) Die Kote wurden im übrigen beim Sammeln überhaupt nicht oder nur

bei Temperaturen von nicht über 40° C. getrocknet.

**) Assistent bei Prof. Dr. G. Wiegner.

fallen

angesichts

der Unsicherheit der ganzen Methode zur Be¬stimmung

derStpr.

gar nicht in Betracht.b)

DieAnalyse

des Harnes.Der Harn wurde meist nur auf seinen N-Gehalt

geprüft.

Bei denVersuchen zurFeststellung

desKalk-, Magnesia-

undPhosphor¬

säureumsatzes wurden diese Stoffe auch im Harn ermittelt. Die

Stickstoffbestimmungen

sind nachKjeldahl durchgeführt worden,

die Kalk- undMagnesiabestimmungen

nachGlikin3),

S.337,

diePhosphorsäure

wie imKotauszug

nachWagner

und Lorenz.Den

Harnauszug

erhielten wir durch nasse Verbrennung nach Neumann(mit

HN03 undH2S04), Glikin*),

S. 111 und 112.3. Die

Berechnung

der Resultate.Die Resultate sind in üblicher Weise mit Hilfe von

Loga¬

rithmentafeln berechnet worden. Die

Berechnung

der Stoffwechsel¬produkte

auf die verschiedenenNährstoffgruppen

und Nährstoffewurden,

um diese Art derRechnung überhaupt

zuermöglichen,

mit dem Rechenschieberdurchgeführt.

Mit Hilfe dieses Instru¬mentes wurden auch die

Rechnungen

zurBestimmung

der Ver¬dauungskoeffizienten,

sowie dieFehlerrechnungen überprüft.

4. Die

Berechnung

der wahrscheinlichenSchwankung

verschiedener Resultate undBeurteilung

dieserResultate mit Hilfe der ermitteltenwahrscheinlichen

Schwankung.

a) Allgemeines, a)

DerAnalysenfehler.

Je

länger je

mehr scheint dieFehlerwahrscheinlichkeitslehre

auch im landwirtschaftlichen Versuchswesenberücksichtigt

zu werden. Oft wurde sie schon zurBeurteilung

derErgebnisse

vonVegetationsversuchen, weniger

oft für Auswertungtierphysio¬

logischer Experimente herangezogen.

Ausnützungs- und Stoff¬wechselversuchen haftet immer eine

gewisse

Unsicherheit an, be¬dingt

einerseits durch unvermeidliche Differenzen derAnalysen,

andrerseits durchungleiches

Verhalten verschiedener Individuen.Diese Unsicherheiten können wir mit Hilfe der Fehlerrechnung als

„wahrscheinliche Schwankung"

der Resultate feststellen. Ausden verschiedenen

Analysen

berechnen wir die wahrscheinlicheSchwankung,

durch dieAnalyse bedingt,

alsAnalysenfehler.*) Ergebnissen

verschiedener Individuen haftet außerdem ein Fehler an, den wir Individualfehler*)

nennen. Beide zusammenergeben

denGesamtfehler.*)

Die Sicherheit derSchlußfolgerungen

kann durcnAnwendung

derFehlerwahrscheinlichkeitsrechnung

nur ge¬winnen. Die Höhe der wahrscheinlichen

Schwankung

derErgeb¬

nisse,

d. h. der Gesamtfehlerkann event, zugründlicherem

Wieder¬holen der

Versuche, womöglich

auf breitererBasis, Veranlassung geben

und damitnurgünstig

wirken. Wohlnimmt dieVerarbeitung

derErgebnisse

derAnalysen

auch viel Zeit inAnspruch

; aber die Sicherheit derSchlußfolgerungen

solchermaßenverarbeiteter,

oftlangwieriger

und arbeitsreicher Versuche läßt dieMehrarbeit,

die die

Fehlerrechnung

mit sichbringt,

als leichterträglich

er¬scheinen13),

S. 245. DieRechnung

selbst fußt auf der Gauß'schen Methode der kleinstenQuadrate.

Bei allenBeobachtungen,

diewir machen

(Messungen, Analysen), ergeben

sich immer kleinere odergrößere Abweichungen

der einzelnenBeobachtungen

von¬einander. Wir können nun alle

Beobachtungen

zurBildung

eines Mittelwertesheranziehen,

wenn der wahre Wert unbekannt ist.Aus den

Abweichungen

könnenwir,

sowohl für die einzelne Be¬obachtung,

wie für das Mittel einen„mittleren

Fehler" berechnen.Nach Gauß wird der mittlere Fehler der

Einzelbeobachtung

m;resp. der mittlere Fehler des Mittels

M,

wenn wahreBeobachtungs¬

fehler

vorliegen,

d. h. der genaueMittelwert,

die genaueGröße,

bekanntist,

nachfolgenden

Formeln berechnet:m=m m=î/^n

"

n "

n-(n—1)

Dabei bedeutet:

m = der mittlere Fehler der

Einzelbeobachtung

M = der „ „ des Mittels

E = der wahre

Beobachtungsfehler

[E2]

= Summe derQuadrate

allerBeobachtungsfehler

n = Anzahl der

Beobachtungen.

*) Aus einer die Fehlerrechnung betreffenden, nicht veröffentlichten Ar¬

beit von Prof. Dr. G. Wiegner, angewendet auf die Brotversuche 1917/18.

Bei

tierphysiologischen Untersuchungen

sind wahre Mittel unbekannt. Wirkennen, durchMittelbildung

aus den einzelnen Be¬obachtungen,

nur das scheinbare Mittel. Dieses scheinbare Mittel kann demwirklichen,

aber nicht feststellbaren Mittel mehr oderweniger

nahestehen. "Wir haben es somit nicht mit mittlerenFehlern,

sondern mit scheinbaren mittleren Fehlern der Einzel¬beobachtung

resp. mit scheinbaren mittleren Fehlern des Mittelszu tun. Zur

Berechnung

dieser Fehlergelten folgende Formeln13),

S. 234:P!L

undM=-^

=|/-f

r n —1 laVn ' n-(n-

" '

n-(n

—1)

Dabei istm = scheinbarer mittlerer Fehler der

Einzelbeobaehtung (d.

h. mittl.Fehler bei scheinbarem

Mittel)

M = scheinbarer mittlererFehler desMittels

(des

scheinbarenMittels)

v =

Abweichung

derEinzelbeobaehtung

vom scheinbaren Mittel(v2)

= Summe derQuadrate

von vn = Anzahl der

Beobachtungen.

Die Formel ändert nur für m etwas, für Mformal nicht. Natür¬

lich ändern

beide,

da es sich nicht mehr umwahre,

sondern nur um scheinbare Mittel handelt.Beide Formeln sind für

häufigen

Gebrauch etwas umständlich.Sie lassen sich

vereinfachen,

ohne für unsere Zwecke anGenauig¬

keit zu verlieren. Für diese vereinfachte

Berechnung geht

manaus vom durchschnittlichen

Fehler,

der aus der Summe der Einzel¬abweichungen gebildet wird,

indem man diese Summe durch die Anzahl derBeobachtungen

ndividiert,

oder nach Rodewa1d durchV~n(n

—1).t = —^=7J=r-(v) .-= t = durchschnittlicher Fehler yn•(n l)

(v)

= Summe allerAbweichungen

n = Anzahl der

Beobachtungen.

Aus t erhalten wir m, indem wir t mit

1,2533 multiplizieren.

m = t •

1,2533

M(wie

oben) =Iû-

Vn

Man könnte nun mit diesen mittleren Fehlern der Einzel¬

beobachtung

resp. des Mittels rechnen. In der Praxis der land¬wirtschaftlichen Versuchsstationen

hat sichaber,

dergrößeren Anschaulichkeit

wegen, das Arbeiten mit demwahrscheinlichen Fehler, oder,

wasdasselbe bedeutet,

derwahrscheinlichen

Schwan¬kung eingebürgert.

Es solltedeswegen

auch in dervorliegenden

Arbeit mit diesen Wertengerechnet

werden. Bei einereinmaligen Wiederholung

derEinzelbeobachtung

oder der ganzen Reihe ist dieWahrscheinlichkeit

des Ausfallens der neuenwahrscheinlichen Schwankung

derEinzelbeobachtung

resp. des Mittels innerhalb 0 und demerstmalig gefundenen

Wert=0,5

d. h. dieWahrschein¬

lichkeit ist

gleich groß,

daß sie für die neueAbweichung

entweder höher oderniedriger

ausfällt als die alteAbweichung.

Die Fehler¬wahrscheinlichkeitslehre gibt

uns nunfolgende Angaben

über das Ausfallen derwahrscheinlichen Schwankung

resp. der mittlerenSchwankung*)

derEinzelbeobachtung

resp. des Mittels bei einerWiederholung

desEinzelversuches

resp. der ganzenVersuchsreihe:

Wahrscheinlichkeit W. für das Fallen einer

Abweichung

zwischen die Grenzen 0 und die n fache

n wahrscheinliche

Schwankung

mittlereSchwankung

0,5

0.264 0,3831,0 0,500

0,6831,5

0,688 0,866

2,0

0,823 0,954

2,5 0,908 0,988

3,0 0,957 0,997

4,0 0,993 1,000

5,0

0,999

—Angenommen,

wir hätten einen Versuchgemacht

und für das Resultat einewahrscheinliche Schwankung

Sberechnet,

sosagt

uns die Tabelle: Bei einer

lOOOmaligen Wiederholung

des Ver¬suches

liegt

derBetrag

für diewahrscheinliche Schwankung

*) Die Tabelle ist der bereits erwähnten Pfeifferschen Arbeit ent¬

nommen, S. 238. Die Beträge für die mittlere

Schwankung

interessierenuns hier nicht weiter, da wir nur mit der wahrscheinlichen Schwan¬

kung rechnen.

zwischen 0 und V2 S in 264 Fällen 0 „ 1 S „ 500 „ 0 „ 1,5S „ 688 „ 0 „ 2,0S „ 823 „ 0 „ 2,5S „ 908 „ 0 „ 3,0S „ 957 „

4,0S „ 993

5,0S „ 999

in 736 Fällenübersteigter den Wert für Va S

„ 500

., 312

>, 177

„ 92

„ 43

J» ï 77 7 17 „ s

)> J ÏJ ) )» » 1-5S

>) ) 7t ) >7 „ 2,0S

)> J ») ) 17 „ 2,5S

tt ' 77 J »J ., 3,0S

>) t TÏ 1 )) „ 4,0S

»J ) JJ ) 11 » 5,0S

Analog

sind dieseErläuterungen

zu denken für die mittlereSchwankung,

nur mit den dafürgegebenen

Werten.Haben wir zwei oder mehrere Versuche

durchgeführt,

die innur einer

Versuchsbedingung

sichunterscheiden,

undübersteigt

die Differenz der Schlußresultate dergegenüberzustellenden

Ver¬suche den dreifachen

Betrag

der wahrscheinlichenSchwankung,

so nehmen wir an, daß der Überschuß sicher dem Einfluß der veränderten

Versuchsbedingung

zuzuschreibenist.*)

Wie früher bemerkt

wurde,

haben wir hier mit der wahr¬scheinlichen

Schwankung

zu rechnen. Wir berechnen diese wahr¬scheinliche

Schwankung

des Mittels = R resp. der Einzelbeobach¬tung=r durch

Multiplikation

des mittleren Fehlers M bezw. mmit

0,674.**j

Wir erhielten in dem vereinfachten Verfahren mund M aus dem durchschnittlichen Fehler t.

t:

(V)

Vn(n-1)

; m= t •

1,2533,

teingesetzt ergibt:

m =

(y)

Also:

yn7(n_i)

00

1,2533;

r =m-0,674.

(v)

. _ .

• 1,2533 • 0,674 = —>^=- .

0,845.

Vn(n —1) yn(n —1)

m

M berechneten wir aus m; m —

1.1,2533;

M = -j=> den yn Wert für meingesetzt, ergibt:

M =

*llfA»,

da t =W_

fn Yn(n —1) ist,

soist M

nVn—1

•

1,2533.

*) Siehe später folgendes Beispiel.

*) 0,6744898, siehe Pfeifler, S. 233.

Aus M erhalten wir R = die wahrscheinliche

Schwankung

des Mittels durchMultiplikation

mit0,674, folglich

istR =

—riL 0,845.

nyn

—1n ist die Anzahl der

Beobachtungen.

Den Wert0,845

n

V

n—1können wirnun für

jede

AnzahlvonBeobachtungen

ausrechnenund bekommen dann diefolgende

Tabelle nach Pfeifferu),

S. 236.2

Beobachtungen

ist r =(v)- 0,598

und R =(v). 0,422

3 w r =

(?) 0,345

V B =(v) 0,199

4 11 r =

(v) 0,244

n R =(v) 0,122

5 » r =

(v) 0,189

V R ==(v) 0,085

6 11 r =

(v) 0,154

ii R =(y) 0,063

7 11 r =

(v) 0,130

il R =(v) 0,049

8 V r =

(v) 0,113

n R =(v)

0,04010 V r =

(v) 0,089

» R =(v) 0,028

H 11 r =(v) 0,081

V R=(v) 0,024

12 n r =

(v)

0,074 n R =(v)

0,021Auf diese Weise

gelingt

es, rasch die wahrscheinliche Schwan¬kung

derEinzelbeobachtung

= r resp. die des Mittels = R &u be¬stimmen. Die Summe aller

Abweichungen

vom scheinbaren Mittel (v) ist leichtgebildet,

sie muß nur noch mit dem der Anzahl vonBeobachtungen entsprechenden

Faktormultipliziert

werden. Wir haben imFolgenden

mit der wahrscheinlichenSchwankung,

oder alsogleichbedeutend

dem wahrscheinlichen Fehler des Mittels ge¬rechnet. Wie

eingangs erwähnt,

handelt es sich um die Fest¬stellung

desAnalysen-,

Individual- und Gesamtfehlers. Die Ge¬wichtszahlen

wurden als fehlerlos angenommen. DieAnalysen ergeben

fast immer Differenzen. Aus denErgebnissen

der Einzel¬analysen

wird das scheinbare Mittel berechnet. Dieses Mittelzeigt

nun eine wahrscheinliche

Schwankung,

die nach dem vorhin Ge¬sagten leicht zu berechnen ist. Diese

Schwankung

haftet nichtnur dem Mittel an, sondern auch allen

Zahlen,

die aus diesem Mittel mit Hilfe anderer mit Fehlern behafteten oder mit fehler-losen Zahlen

gebildet

werden. Der Fehlerpflanzt

sich nach demFehlerfortpflanzungsgesetz

fort. EinVerdauungskoeffizient

weistz. B. eine wahrscheinliche

Schwankung auf,

die aus den Ab¬weichungen

der Futtermittel- undKotanalyse

herrührt.*)ß)

Der Individualfehler.Wie Pfeiffer in seinem mehrfach erwähnten Buche ver¬

schiedenen

Jahrgängen,

event, verschiedenen Böden bei der Be¬urteilung

derDüngungserfolge Rechnung

tragenmuß,

müssen wir bei unserenVersuchen,

sobald wir mehrere Individuen zu dessenDurchführung heranziehen,

auch diesen verschiedenen In¬dividualitäten

Rechnung tragen.

Die verschiedenen Kaninchen arbeiten vielleicht verschiedengut

undbringen

damit etwas in den Versuchmit,

das ganz vom einzelnen Individuumabhängt.

Diesen Einfluß

berücksichtigen

wir im sog. Individualfehler. Be¬züglich

dessenErmittlung

sei auf dasBeispiel *) verwiesen,

in dem die den Mittelwertenentsprechenden Verdauungskoeffizienten

alsnormal

angesehen

werden.y) Der Gesamtfehler.

Der Gesamtfehler oder die totale wahrscheinliche Schwan¬

kung

ist nichts anderes als dieZusammenfassung

vonAnalysen¬

lind Individualfehler nach der Formel

G=

Va_2"+

J2 Vwobei G '=

Gesamtfehler;

A =Analysenfehler;

I = Individual¬fehler ist.

b) Beispiel

für dieDurchführung

der Berechnung der wahrscheinlichenSchwankung

und Aus¬wertung

derselben,a)

Orientierendes.Als

Beispiel

zurBerechnung

der wahrscheinlichen Schwan¬kung

und derenAuswertung

soll einAusnützungsversuch

mit Haferam Kaninchen

herangezogen

werden. In Versuch 18 und 19 wurde an Kaninchen Soi resp. Sô2je gleichviel Hafer,

im*) Siehe Beispiel für die Berechnung der wahrscheinlichen Schwankung.