Das zweite Kind

Sind wir auf dem Weg zur Ein-Kind-Familie? *

Johannes Huinink

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Lentzeallee 94, D-1000 Berlin 33

Z u s a m m e n f a s s u n g : In diesem Beitrag wird theoretisch und empirisch untersucht, wie sich die Entscheidungssi

tuation im Zusammenhang mit der Geburt eines zweiten Kindes im Zuge des Wandels von Familie und Familienbil

dung verändert hat. Es wird der These entgegengetreten, daß wir auf dem Weg zur Ein-Kind-Familie sind. Dafür lassen sich eine Reihe von theoretischen Gründen angeben. Die zentrale These ist, daß mit der größeren individuellen Autonomie bei der Entscheidung für oder gegen eine Familie sich immer mehr Partner entweder gegen Kinder überhaupt oder aber eher für mehr als ein Kind entscheiden. Diese These läßt sich entscheidungstheoretisch, aber auch empirisch plausibilisieren. Mehr noch, es lassen sich deutliche Anzeichen dafür erkennen, daß sich jenseits der traditionellen Familienbildung zukünftig solche neuen Polarisierungsphänomene etablieren könnten.

1. Einleitung

In der derzeitigen Diskussion um den starken Wandel der Familienbildung in der Bundesrepu

blik Deutschland scheint eines ausgemacht zu sein:

ganz im Sinne des historischen Musters eines glo

balen Rückgangs der Kinderzahlen in den Ehen steuern wir auf eine Dominanz der Ein-Kind-Fa

milie zu, begleitet von einem erheblichen Anstieg kinderloser Partnerschaften. Danach werden im

mer weniger Männer und Frauen bereit sein, über

haupt noch Kinder groß zu ziehen, und wenn, dann nicht mehr als eins.

Der Anteil der Nachkriegsehen mit mindestens zwei Kindern ist jedoch relativ stabil geblieben.

Schätzungen für die nach 1970 geschlossenen Ehen weisen erst wieder nach unten* 1. Ist damit, wenn nicht gar schon das erste, so doch das zweite Kind prekär geworden? In der aktuellen und mehr noch in der idealen Wunschvorstellung dominiert bei dem überwiegenden Teil der Bevölkerung immer

* Ich danke für hilfreiche Kommentare und Hinweise Michael T. Hannan, Annemette Sörensen, Michael Wagner und Kollegen des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung.

1 Der Anteil der Ehen mit mindestens einem Kind ist seit dem Beginn dieses Jahrhunderts von 91% für den Eheschließungsjahrgang 1900-1904 auf 85% beim Ehe

schließungsjahrgang 1967-1971 (Marschalck 1984: 158) zurückgegangen. Bei Familien mit mindestens zwei Kindern ist ein Rückgang von 79% auf 58% zu ver

zeichnen. Besonders stark ist er bei Ehen mit minde

stens drei Kindern (von 63% auf 15%) und mindestens vier Kindern (von 48% auf 5%). Die Zahlen für den Ehejahrgang 1967-1971 basieren auf Schätzungen. Sie

he auch Nave-Herz (1987) und Huinink (im Druck).

noch die Zwei- oder gar Mehr-Kinder-Familie.

Dieser Anteil muß bei mehr als 80% angesiedelt werden (Kiefl/Schmid 1985: 250, 252, 365). Das steht zunächst in deutlichem Gegensatz zur aktuel

len Diskussion. Entgegen den geäußerten Wunsch

vorstellungen der Befragten wird gleichwohl die Zwei-Kinder-Familie häufig nicht realisiert (Kiefl/

Schmid 1985: 252ff.).

Die folgenden Überlegungen zur Frage der sozio

logischen Bestimmungsgründe für die Geburt zweiter Kinder gehen zunächst von bekannten Fra

gen aus: Welche individuellen Dispositionen und Entscheidungsprozesse sind für die Familienent

wicklung bedeutsam? Wodurch sind sie bedingt und wie sind sie mit den sich ändernden gesell

schaftlichen, politischen und kulturellen Rahmen

bedingungen, der sozialstrukturellen Umvertei

lung in der Bevölkerung verknüpft? Hat sich deren Bedeutung selbst, zum Beispiel im Vergleich zur Zeit des historischen Geburtenrückgangs in den beiden ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts verändert? Die Zuspitzung dieser Fragen auf die spezifische Analyse zur Geburt des zweiten Kindes ist theoretisch und empirisch bislang nur selten ausführlich erfolgt (Jürgens 1978; Bolte 1980;

Urdze/Rerrich 1981)2. In der Tradition der sozio- demographischen Forschung zur Geburtenent

wicklung steht durchweg die Analyse des individu

ellen Kinderwunsches oder der realisierten Kin

derzahlen im Vordergrund. Dieser Ansatz hat wichtige Einblicke in Strukturen der Nachwuchs

2 Neuere empirische Untersuchungen mit einer explizi

ten Differenzierung nach der Ordnungsnummer der Kinder werden noch vorgestellt.

beschränkung geliefert. Er ist aber sowohl metho

disch, empirisch wie theoretisch unbefriedigend.

Hinter sinkenden durchschnittlichen Kinderzahlen je Familie können sich sehr verschiedene Verände

rungen der Verteilung der Familiengröße verber

gen. Ohne eine Differenzierung nach der Ordnung der Geburt gelangt man daher zu Ergebnissen, die zahlreichen Fehlschlüssen unterliegen können3.

In einer theoretischen Analyse muß auch die spezi

fische Ausgangssituation vor einer möglichen Ent

scheidung für ein zweites Kind identifiziert wer

den. Sie ist auf die vorangegangenen Entschei

dungsprozesse zur Gründung einer Familie über

haupt und dessen Timing zu beziehen. Dazu gehö

ren Hypothesen über die Veränderung des Stellen

wertes einer Familie im individuellen Lebensver

lauf. Eine „Theorie des zweiten Kindes“ bedarf also einer „Theorie des ersten Kindes“ und einer konsistenten Theorie der Familienbildung und -entwicklung überhaupt.

Man kann schließlich keine im lebenszeitlichen Sinne geordnete Beziehungsstruktur zwischen zeit

unabhängigen und zeitabhängigen Merkmalen der Befragten und ihrer Familienkarriere modellieren, falls eine Unterscheidung nach der Parität unter

bleibt. Den gängigen Kinderzahlmodellen gelingt es daher nicht, die Einbettung der Familienent

wicklung in andere Bereiche des individuellen Le

bensverlaufs hinreichend genau nachzuzeichnen.

Um solche Analysen empirisch durchführen zu können, bedarf es aber einer adäquaten Daten

basis.

Nach der ausführlichen Erläuterung des theoreti

schen Konzepts mit seinem mehrebenenanalyti

schen Design werde ich in diesem Beitrag auf der Basis des Datensatzes der Lebensverlaufsstudie des Sfb 3 der DFG und des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung einige empirische Ergebnis

se vorstellen und interpretieren4. Die Daten bein

halten detaillierte Informationen zu den Lebens

verläufen von deutschen Staatsangehörigen der 3 Zimmermann (1985: 277ff.) z. B. kommt in seinen Analysen des Einflusses insbesondere des Ausbildungs- niveaus von Individuen auf ihr generatives Verhalten zu mißverständlichen Ergebnissen, da er bei der Kon

struktion einer Kategorialvariablen zur realisierten Kinderzahl ein Kind und zwei Kinder in einer Katego

rie zusammenfaßt.

4 Dieses Projekt wird in mehreren Phasen seit 1978 unter der Leitung von K. U. Mayer durchgeführt (Mayer 1979). Zu umfassenden Erläuterungen zu den Daten siehe Brückner et al. (1984), Blossfeld (1987), Huinink (1987;1988a).

Kohorten 1929-31, 1939-41 und 1949-51. Sie bie

ten damit die hervorragende Möglichkeit einer kohortenbezogenen Analyse der Familienentwick

lung in der Bundesrepublik Deutschland.

2. Theoretisches Konzept 2.1 Konzeptueller Ansatz

Ich habe in einem früheren Beitrag zu Bestim

mungsgründen der Geburt des ersten Kindes die Grobstruktur eines handlungstheoretischen Teils eines Mehrebenenansatzes formuliert (Huinink 1987). Er orientiert sich an der neueren Diskussion in der soziologischen Theorie, in der sich, ausge

hend von einer Reihe unterschiedlicher theoreti

scher, methodologischer und methodischer Aus

gangspositionen, die Neuformulierung eines „auf

geklärten“ handlungstheoretischen Paradigmas er

kennen läßt. Die zentrale Annahme dieses Ansat

zes ist die eines, wenn auch von „constraints“ und situationalen Bedingungen betroffenen, aber ge

mäß seiner Erwartungen über einen in der aktuel

len Konstellation zu erreichenden Nutzen, rational entscheidenden Individuums. Darüber hinaus wird versucht, über Konzepte, wie dem der nicht-inten- dierten Folgen individuellen Handelns, eine indivi

dualistische Erklärung der Entstehung und des Wandels sozialer Strukturen abzuleiten (Raub/

Voss 1981; Coleman 1986; Esser 1985; Wippler/

Lindenberg 1987).

Ein vollständiger Mehrebenenansatz vermeidet diese dominierende individualistische Orientie

rung (Huinink 1986). Den Ausgangspunkt bildet zwar auch eine enge Interdependenz zwischen in

dividuellen Entscheidungsprozessen, den daraus resultierenden Handlungen, ihren vielfältigen Fol

gen und gesamtgesellschaftlichen Prozessen. Er akzeptiert aber die Asymmetrie von gesellschaftli

chen Ebenen, die in der Richtung von „unten nach oben“ füreinander nicht beliebig durchlässig sind.

Man muß daher von der ausschließlichen Annah

me des aktiv und rational entscheidenden, weitge

hend autonomen Individuums abgehen: hierarchi

sche Beziehungen können individuelles Handeln als „passive“ Reaktion auf gesetzte Zwänge, also mitunter gar als Verhalten in der Extremform nicht-intendierten Handelns erscheinen lassen5 *. 5 Siehe zur Abgrenzung von „sinnhaftem“ Handeln und

bloß reaktivem Verhalten Ausführungen von Weber.

Er sieht zum Beispiel „rein traditionales Handeln“ auf der Grenze zwischen beidem und meint, daß die Gren

ze zwischen beiden „durchaus flüssig“ sei (Weber 1976:

2).

Die aktuelle soziologische Diskussion um den Wandel der Familie versucht nur selten, explizit in den Strukturen eines Mehrebenenansatzes zu ar

gumentieren (Linde 1984; Kaufmann 1988). Meist wird er auch nicht adäquat eingelöst (Hoffmann- Nowotny 1988; Beck 1986). Die Darstellungen führen nicht zu einer schlüssigen, interdependen- ten Verknüpfung der Prozesse auf unterschiedli

chen gesellschaftlichen Ebenen. Mikro- und Ma

kroebene bleiben theoretisch wie empirisch neben

einander stehen. Die Folge ist, daß die Theorien, soweit sie prozessuale Hypothesen ableiten, reine Makrotheorien bleiben, die mit problematischen, linearen Trendextrapolationen verknüpft sind6.

2.2 Theoretische Überlegungen zum Wandel der Familienentwicklung und zur Bedeutung des zweiten Kindes

2.2.1 Der gesellschaftliche Wandel des Familienbildungsprozesses

Nach dem historischen Geburtenrückgang zu Be

ginn des 20. Jahrhunderts (Linde 1984), der durch den rapiden ökonomischen Wandel und sinken

den, direkten Nutzen von Kindern bestimmt war, waren die normativen Grundlagen der Familie und der Elternschaft in der Folgezeit kaum gebrochen.

Sie kamen in den beiden ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg voll zur Entfaltung. Dazu gehörte der weitgehende Ausschluß von Frauen von qualifizierter Arbeit. Die Ausbildungsraten von Frauen waren bis zu den Kriegs jahrgangsko- horten eher gering. Der zu erwartende Nutzen einer Ausbildung war nicht groß. Frauen hatten sich auf ihre Rolle als Mutter und Hausfrau zu konzentrieren, ihnen war weitgehend die Aufgabe der privaten Sicherung der Reproduktionsbedin

gungen zugedacht.

Nur etwa 4% der Frauen und Männer in den Kohorten 1929-31 und 1939-41 bleiben ledig, zwi- 6 Für die soziologische Theorie der Fertilität muß man

zumindest auf den Ansatz von R. Freedman verweisen (Freedman 1975; Oppitz 1984). Freedman verbindet in seinem abstrakten Modell die sozioökonomische und demographische Struktur einer Gesellschaft und die normativen Rahmenbedingungen mit dem individuel

len generativen Verhalten, gemessen durch die endgül

tige Kinderzahl. Man vermißt die explizite Differenzie

rung nach der Ordnung der Geburt eines Kindes. Der Bezug zu den gesellschaftlichen und normativen Bedin

gungen des individuellen Geburtenverhaltens neben sozialstrukturellen und demographischen Variablen ist zudem zu eng auf die Familie direkt betreffende Aspekte begrenzt.

sehen 10% und 14% bleiben kinderlos. Circa 65%

der Männer und Frauen in diesen beiden Kohorten haben bis zum 40. Lebensjahr ein zweites Kind.

Das Heiratsalter und das Alter beim ersten Kind ist in der Kohorte 1929-31 noch hoch, in der Kohorte 1939-41 ist es aber deutlich zurückge- gangen7.

Das, was Schelsky in den 50er Jahren beschwor, die uneingeschränkte, institutionelle Verankerung der Autorität der Familie, war noch weitgehend intakt (Schelsky 1953). Das bedeutete für den ein

zelnen die weitgehende „Entlastung“ von einem echten Entscheidungsproblem bezogen auf den Eintritt in eine eigene Familienkarriere. Früher oder später war die Gründung der eigenen Fami

lie, das heißt die Ehe mit der bald folgenden Geburt des ersten Kindes, nahezu selbstverständ

lich. Die ökonomischen und normativen Parame

ter individuellen Handelns, oder hier besser „Ver

haltens“, waren gesetzt und nahezu allgemein an

erkannt. Über Familie wurde nicht räsoniert mit Ausnahme weniger sozialstrukturell eindeutig ver- ortbarer Teilpopulationen, die zumindest in dem Timing der Gründung der Familie eine auf die individuellen Bedürfnisse hin ausgerichtete Pla

nungsstrategie verfolgten. Dazu gehören Partner mit einer höheren Schulbildung und insbesondere Partnerschaften, in denen die Frau aufgrund einer eigenen Berufsausbildung die Chance zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit erhalten hatte (Huinink 1987). Generell könnte man auf einen Zustand der individuellen Indifferenz gegenüber der Frage der Familiengründung als Entschei

dungsproblem schließen, ein Zustand, der typisch für stark makrogesellschaftlich strukturierte Pro

zesse ist.

Diese Situation hat sich seit der Mitte der sechziger Jahre grundlegend geändert. Ein bedeutsames Moment dieses Wandels stellt das Anwachsen der individuellen Kompetenzen in der Familienpla

nung dar, unter anderem begründet durch die Ein

führung der oralen Kontrazeptiva in der ersten

7 Diese Zahlen gehen auf Schätzungen auf der Basis der Daten des Lebensverlaufsprojekts des Sfb 3 und des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung zurück.

Siehe Tuma/Huinink (1987), Papastefanou (1987).

Auch in der Kohorte 1949-51 heiraten zumindest die Frauen noch sehr früh. Im Alter 30 sind 88% der Frauen und 70% der Männer verheiratet. Das durch

schnittliche Alter beim ersten Kind steigt aber schon wieder an. 73% der Frauen und nur 50% der Männer dieser Kohorte haben aber bis zum Alter 30 das erste, 44% bzw. 23% das zweite Kind.

Hälfte der sechziger Jahre. Auch wenn diese Inno

vation im Bereich der Empfängnisverhütung nicht als eigentlicher Grund für die folgende Entwick

lung angesehen werden kann (Becker 1981), so bietet sie doch eine unverzichtbare Rahmenbedin

gung (Huinink im Druck; Beck-Gernsheim 1986).

Erstmals war in einer zuvor nicht gekannten Präzi

sion die Geburtenkontrolle und damit individuelle Familienplanung möglich geworden, ohne daß da

mit auch die individuelle, sexuelle Bewegungsfrei

heit eingeschränkt worden wäre. Der gesellschaft

lich anerkannte und bald vorausgesetzte Standard für die individuelle Kompetenz im Bereich der Geburtenkontrolle ist damit stark verändert wor

den. Das hatte vielfältige Folgen, wie die Locke

rung der Sexualnormen und der engen Bindung von Sexualität an Ehe und Familie. Gerade für Frauen war auch eine dezidierte Planung einer eigenen qualifizierten Erwerbstätigkeit mit voran

gehender Ausbildung realistischer geworden8.

Entscheidender aber sind Veränderungen im Bil

dungsbereich und im ökonomischen System in der Bundesrepublik Deutschland gewesen. Ende der sechziger Jahre war das Potential qualifizierter deutscher männlicher Arbeitskräfte ausgeschöpft.

Die ökonomische Bedeutung der Frau als poten

tielle Arbeitskraft in der Gesellschaft nahm enorm zu. Nicht so sehr die Arbeitskraft von Frauen für einfache, manuelle Tätigkeiten wurde verstärkt nachgefragt. Der Bedarf nach weiblichen Arbeits

kräften mit einem höheren Qualifikationsniveau, also mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, hat sich zum Beispiel durch die Expansion des öffentlichen und privaten Dienstleistungssektors stark erhöht (Blossfeld 1987). Der enorme Zu

wachs des Anteils von Frauen mit einer Ausbil

dung von etwa einem Drittel in der Kohorte 1929-31 zu knapp drei Viertel in der Kohorte 1949-51 belegt, daß diese Nachfrage auf ein zuneh

mendes Angebot stieß. Es fand somit eine „Um

schichtung“ in der Qualifikationsstruktur von Frauenarbeit statt, ohne daß die absoluten Er

werbsquoten für Frauen besonders angestiegen wären (Tölke 1987: 86; Huinink 1988b).

Diese Entwicklung ist für das individuelle Selbst

verständnis von Frauen und infolgedessen auch für das gesellschaftliche Bild der Frau nicht bedeu

tungslos geblieben. Die tendenzielle Befreiung der Frau aus den überkommenen Abhängigkeiten in

8 Siehe dazu auch Beck-Gernsheim (1984: 61ff.), die dort die aus ihrer Sicht ambivalenten Konsequenzen insbesondere für die Frauen darlegt.

klar vordefinierten Partnerschaftsbeziehungen deutete sich an, wenn sich auch in der alltäglichen Praxis die neuen Rollenverhältnisse bis heute noch lange nicht konkret durchgesetzt haben (Beck- Gernsheim 1984;1986).

Die institutioneile Verankerung der Familie geriet zudem von Seiten der Protestbewegungen der spä

ten sechziger Jahre und auch der siebziger Jahre unter Druck, die gerade gegen die vielfältigen Folgen der ökonomischen Entwicklung und somit auch die Ideologie des „materialistisch“ orientier

ten Establishments antraten, zu der aus ihrer Sicht auch die traditionelle Form der Familie gehörte.

Die Umdefinition der Rollenverständnisse, die

„Erlösung“ des einzelnen von der Ergebenheit in das klassische Normenverständnis, seine „Indivi

dualisierung“ im Sinne der zunehmenden Loslö

sung seiner individuellen Entscheidungsstrukturen von normativen Vorgaben und ihrer Ausrichtung auf ökonomische Effektivitätsüberlegungen, läßt die Vorstellung des einzelnen zu einer möglichen Familienkarriere nicht mehr aus. Die Gründung einer eigenen Familie wird mehr und mehr zu einem grundsätzlichen, individuellen Entschei

dungsproblem, auch wenn in den familienpoliti

schen Zieldefinitionen weiterhin ihre klassische ge

sellschaftliche Strukturierungsfunktion deklariert wird9. Immer mehr Individuen sind sich dieser spezifischen Entscheidungsautonomie bewußt und nehmen auf der Grundlage dieses Bewußtseins wohlüberlegte Abwägungen für oder gegen eigene Kinder vor.

Die Brisanz der individuellen Entscheidungssitua

tion wird weiter verstärkt durch die modernen Anforderungen an Elternschaft. Kaufmann spricht in diesem Zusammenhang von dem „Normkom

plex der verantworteten Elternschaft“, der nicht nur die „Erziehungsverantwortung der leiblichen Eltern“ beinhaltet, sondern „auch die Norm, Kin

der nur dann zur Welt zu bringen, wenn man glaubt, dieser Verantwortung tatsächlich gerecht zu werden“ (Kaufmann 1988: 395). Der zitierte

„Normkomplex“ hat sich als wesentliches Element individueller Präferenzstrukturen etabliert. Ange

sichts der steigenden Anforderung an die familiale Erziehung, an ihre Sozialisationsfunktion und an familiale Ressourcen zur Eröffnung möglichst gu

ter Bildungs- und Ausbildungschancen für die Kin

der, verbindet sich die individuelle Verpflichtung, seiner Elternschaft gerecht zu werden, mit einem

9 Siehe dazu die Diskussion bei Drescher/Fach (1985), die diesen Widerspruch als Dilemma begreifen.

durchaus in sich widersprüchlichen Anforderungs

katalog an die Erziehungsleistungen (Beck-Gerns- heim 1986).

2.2.2 Die Entscheidung für oder gegen das zweite Kind

Ich werde nun verschiedene Typen von Partner

schaften mit einem Kind (Entscheidungssituatio

nen) nach der Art ihrer relativen Position zwischen traditionaler Familienbildung und „moderner“

Orientierung konstruieren10 11 12:

1. die „traditionell“ orientierten Partnerschaften bzw. Individuen, die sowohl nach ihrer Vorstel

lung wie aufgrund der Lebensumstände mehr als ein Kind haben werden und zu einem geringen Anteil überhaupt kinderlos bleiben. In diesen Partnerschaften dominiert eindeutig die „Famili

enorientierung“ (Strohmeier 1985) der Partner über andere alternative Optionen11.

2. die „halb-traditionell“ orientierten Partner

schaften bzw. Individuen, die sich noch der tradi

tionellen gesellschaftlichen Verpflichtung zur Re

produktion verpflichtet fühlen, jedoch weitgehend auf eine individuelle, autonome Lebensplanung ausgerichtet sind. Bei den Frauen gewinnt die „Be

rufsorientierung“ (Strohmeier 1985) eine gewichti

ge Bedeutung, ohne daß wegen der Bindung an die traditionelle Selbstverständlichkeit einer eigenen Familie mit Kindern eine planvolle Entscheidungs

situation mit dem Abwägen der Optionen gegeben ware .12

3. die „post-traditionell“ orientierten Partner

schaften bzw. Individuen, in deren Lebensplanung Vorstellungen traditioneller Familiennormen kei

ne wesentliche Rolle mehr spielen, die dagegen autonom in der Abwägung der individuellen Inter

essen über die Gründung einer eigenen Familie entscheiden. Die berufliche Karriere und die Op

tion auf eine eigene Familie sind „Gegenstand“

10 Siehe dazu auch Bolte (1980) oder aber Urdze/Rerrich (1981). Meine Klassifikation ist gröber als die von Urdze und Rerrich und auf die Bedürfnisse des folgen

den empirischen Modells eingeschränkt worden.

11 Bei Urdze und Rerrich wird hier nur bezogen auf Frauen weiter danach unterschieden, ob die Frau ak

tuell erwerbstätig ist („verhinderte Hausfrau“) oder nicht („überzeugte Hausfrau“) (Urdze/Rerrich 1981:

98).

12 Bei Urdze und Rerrich dürften hier der Typ der

„Hausfrau im Konflikt“ und der „traditionell orien

tiert berufstätigen Hausfrau“ gemeint sein (Urdze/

Rerrich 1981: 103ff.).

eines „individualisierten“ Entscheidungsprozesses, dessen Ergebnis aber keineswegs der völlige Ver

zicht auf eine eigene Familie bedeuten muß, wie noch zu zeigen sein wird13 *.

Für die erste der oben charakterisierten Gruppen ist zu erwarten, daß die Wahrscheinlichkeit für die Geburt von mehr als einem Kind hoch ist. Die Bedeutung dieses Typs der Partnerschaft dürfte aber stark zurückgegangen sein. Die Anhebung des allgemeinen Lebensstandards, die sich in den siebziger Jahren vollzogen hat, ist in erheblichem Ausmaß an den neuen Komfortwünschen und öko

nomischen Möglichkeiten von kinderlosen Part

nerschaften mit doppeltem Einkommen orientiert gewesen. Für größere Familien wurden elementare Bedürfnisse, wie ausreichender Wohnraum, damit immer schwerer erreichbar, zumal ihre Einkom

mensentwicklung mit den Kostensteigerungen nicht standhielt. Ihre relative Deprivation nahm zu (Huinink im Druck).

Die „halb-traditionell“ orientierten Partnerschaf

ten dürften in hervorragender Weise Kandidaten für eine Ein-Kind-Familie sein. Die Selbstver

ständlichkeit der Gründung einer eigenen Familie, die durch die angenommenen traditionellen Vor

stellungen zur Familie gegeben ist, garantiert gleichsam die Geburt eines ersten Kindes. Auf der anderen Seite läßt sie aber auf die Qualität des individuellen bzw. partnerschaftlichen Entschei

dungsprozesses schließen. Eine intensive, indivi

duelle und partnerschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage einer eigenen Familie und der Ge

burt von Kindern ist eher selten. Die Konsequen

zen sind nicht ausgelotet, aber stellen sich bezogen auf die Neuorganisation des individuellen und partnerschaftlichen Lebens wie auf die Anforde

rungen an die Elternschaft ein. Die Bereitschaft, ein weiteres Kind aufzuziehen, dürfte damit eher gering sein.

Es wird mitunter argumentiert, daß die Ein-Kind- Familie die ideale Form der Familie sei, in der sich die individuellen, „modernen“ Interessen von Partnern, insbesondere Frauen, mit der normativ

13 Hier lassen sich Beziehungen zu gleich fünf Typen in der Klassifikation von Urdze und Rerrich herstellen:

„die berufsorientierte Hausfrau“, die „überzeugte Be

rufstätige“, die „freizeitorientierte Hausfrau“, die

„professionelle Mutter“ und die „berufsmüde Mutter“

(Urdze/Rerrich 1981: 112ff.). Das Phänomen eines

„neuen, kindorientierten Typus neben dem tradi- tionell-familienorientierten“ (Kaufmann 1988: 398) kommt bei Urdze und Rerrich noch nicht vor.

starken Anforderung an die Erziehung und Be

treuung von Kindern vereinbaren läßt (Simm 1988). Das setzt die Annahme voraus, daß die traditionelle Norm der Familiengründung und der Reproduktion sich nicht vollständig abbaut und in Resten wirksam bleibt. Es bleibt gleichsam im individuellen Entscheidungsprozeß ein permanen

ter Resteffekt von nicht hinterfragter gesellschaft

licher Verpflichtung bestehen, dem mit der Ein- Kind-Familie Genüge geleistet wird. Ich nehme an, daß mit dem Verschwinden der Reste traditio

neller Verpflichtung auch der Typ der Ein-Kind- Familie ein geringeres Gewicht erlangt, wie es in der rein traditionellen Form auch schon der Fall war. Doch heute und erst recht in den hier unter

suchten Kohorten gibt es immer noch einen erheb

lichen Anteil in der Bevölkerung, für den traditio

nelle Normen der Familienbildung eine große Rol

le spielen. Sozialisationserfahrungen im Eltern

haus und im sozialen Kontext haben eine große Bedeutung, wie für die Geburt des ersten Kindes nachgewiesen werden konnte (Huinink 1987).

Die „post-traditionellen“ Partnerschaften bilden eine anwachsende Gruppe, in der man sich zum einen zunehmend sehr bewußt und klar gegen eine eigene Familie, d. h. also auch gegen eigene Kin

der, und zugunsten alternativer gesellschaftlich ge

botener Optionen ausspricht. Eine andere Teil

gruppe von Personen oder Partnerschaften aber entscheidet sich bewußt und mit demselben Niveau der Reflexion für eine Familie. Das bedeutet, so lautet die weiterführende These, daß diese Partner eher nicht nur ein Kind, sondern mindestens zwei Kinder haben werden.

Damit behaupte ich, verkürzt formuliert, eine Po

larisierung in den Verhaltensstrukturen der Mit

glieder innerhalb der „post-traditionellen“ Grup

pe14. Die individualisierten Entscheidungsprozesse im Bereich der Familienbildung folgen keinem do

minanten Muster, sondern führen zu neuen diffe

renzierten Strukturen, in denen die Familie mit Kindern eine neue „qualifizierte“ Position besitzt.

Die autonome Entscheidung für oder gegen eine Familie ist untrennbar mit einem bestimmten Aspirationsniveau bezogen auf die Qualität der

14 Auch Kaufmann spricht von einer „Polarisierung“

(Kaufmann 1988: 398). Bei ihm ist damit aber eine Kluft zwischen „traditioneller Familienform“ und „al

ternativen Lebensformen“ gemeint. Dem wird hier nicht widersprochen. Doch darf die Kaufmannsche These nicht mit der hier vorgetragenen These gleich

gesetzt werden.

Bedingungen des Aufwachsens der Kinder verbun

den, einmal abgesehen von der Frage, inwieweit die Garantie einer problemlosen Erwerbstätigkeit beider Partner gegeben ist beziehungsweise einmal gegeben sein wird oder nicht. Zur Vorstellung optimaler Bedingungen des Aufwachsens von Kin

dern gehört zum einen, daß sie in der bestmögli

chen Weise mit der emotionalen Zuwendung der Eltern, materiellen Ressourcen und schließlich Bil

dungschancen versorgt sind. Ergebnisse empiri

scher Untersuchungen zeigen aber, daß für die Sozialisation von Kindern das Aufwachsen in einer sozialen Situation mit anderen Kindern für unver

zichtbar erachtet wird15. Aus dieser Perspektive wird das zweite Kind, wie Fachinger es ausdrückt, auch als „Kind für das Kind“ gewünscht und gebo

ren (Fachinger 1980). Auch in der Untersuchung von Urdze und Rerrich wird insbesondere für Frauen mit einem höheren Bildungsniveau eine entsprechende Einstellung belegt (Bolte 1980)16.

2.3 Die Entscheidung für das zweite Kind:

Zusammenfassung und Operationalisierung 2.3.1 Einige Ergebnisse aus der bisherigen

Forschung

In der soziologischen und ökonomischen For

schung zum individuellen generativen Verhalten lassen sich einige Ergebnisse für das zweite Kind finden. Sie sind aber alle auf die jüngere Zeit bezogen und geben keine Hinweise auf historische Veränderungen.

Nach Grunwald et al. (1988) ist für Frauen mit einem Kind, die zum Zeitpunkt der ersten Erhe

bung (1981/1982) zwischen 18 und 30 Jahre alt

15 Das wird z. B. auch nicht von Dessai bestritten, die konsequent einen Trend zur Kinderlosigkeit bzw. Ein- Kind-Familie progagiert und mit ausgewählten Bei

spielen zu belegen versucht. Sie meint allerdings, daß das Aufwachsen von Kindern unter Kindern auch ein Aufwachsen von „Einzelkindern“ unter „Einzelkin

dern“ sein kann, da man „relativ leicht andere Einzel

kind-Eltern“ findet, „die Kinderaustausch praktizie

ren möchten an Wochenenden oder im Urlaub“ (Des

sai 1985:106).

16 Einen Sonderfall dürften hier die „neuen Mütter“

darstellen, Frauen, die sich erst sehr spät, aber auch sehr bewußt ein Kind wünschen und bekommen. Eine ausführliche Diskussion dieses Phänomens findet sich bei Beck-Gernsheim (1986), ohne daß dort genauere empirische Belege über den zahlenmäßigen Umfang dazu angeführt würden.

waren, die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von etwa zwei Jahren ein zweites Kind zu bekommen, nega

tiv mit dem Leben in der Großstadt korreliert17.

Die Anzahl der Geschwister, eine Familienbildung (Geburt des ersten Kindes) in jungem Alter und ein höherer Bildungsabschluß der Befragten wie der Eltern hängt positiv mit der Wahrscheinlich

keit für ein zweites Kind zusammen (Grunwald et al. 1988: 50). In demselben Projektzusammenhang stellt Simm fest, daß eine starke Kindorientierung der Befragten „nur Einfluß auf die erste und dritte Elternschaft“ haben, nicht aber auf die zweite.

Hier, so meint sie belegen zu können, ist es eher die Berufsorientierung und Orientierung auf indi

viduelle Unabhängigkeit seitens der Frau, die den Verzicht auf ein zweites Kind nahelegt (Simm 1988: 119,135).

Nach Höpflinger nimmt in der Schweiz die Wahr

scheinlichkeit für ein zweites Kind mit der Größe der Herkunftsfamilie und dem Bildungsniveau, dieses allerdings nur bezogen auf den Mann, sowie der Religiosität zu. Das Einkommen des Eheman

nes und die Berufsorientierung der Frau sind eher negativ damit korreliert (Höpflinger 1984: l?8f.).

Gisser et al. können für Österreich keine signifi

kanten Effekte des Alters bei der Eheschließung und der Bildung auf die Geburt des zweiten Kindes nachweisen. Das gilt erst wieder beim dritten Kind (Gisser et al. 1985: 73). Sie belegen aber auch die hervorragende Bedeutung der Wohnortgröße so

wie des Erwerbsstatus und der Berufsorientierung der Frauen (81ff.).

Für schwedische Frauen konnten Hoem und Hoem (1987a; 1987b) einen positiven Bildungseffekt so

gar noch für die Geburt eines dritten Kindes bele

gen. Sie begründen dieses Ergebnis damit, daß die ökonomischen Bedingungen und anzunehmende bessere Zukunftsperspektiven hoch ausgebildeter Frauen eher die Geburt mehrerer Kinder erlau

ben. Außerdem, so argumentieren sie, dürfte es für diese Gruppe von Frauen einfacher sein, die in Schweden zur Verfügung stehenden Unterbrin- gungs- und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder zu nutzen.

17 Die Studie „Generatives Verhalten in Nordrhein- Westfalen“ (Leiter: F.-X. Kaufmann und K.-P. Stroh

meier) des Instituts für Bevölkerungsforschung und Sozialpolitik an der Universität Bielefeld ist als Panel

design angelegt und beinhaltet drei Befragungswellen in ausgesuchten Regionen Nordrhein-Westfalens. Die Ergebnisse, die hier referiert werden, basieren auf Daten der ersten beiden Wellen (Grunwald et. al.

1988).

Jensen (1985) untersucht die Übergangsraten zum zweiten Kind auf der Basis norwegischer Lebens

verlaufsdaten und konzentriert sich dabei insbe

sondere auf die Rolle der Erwerbstätigkeit der Frau. Für die Geburt des zweiten Kindes referiert Jensen für nichterwerbstätige Frauen signifikant negative und für erwerbstätige Frauen kurvilineare Effekte des Bildungsniveaus mit höheren Wahr

scheinlichkeiten für niedrige und hohe Bildungs

gruppen. Auch hier bestätigen sich die positiven Effekte einer frühen Familienbildung (Jensen 1985: 19ff.). Jensen findet trotz der oben erwähn

ten Interaktionseffekte keine signifikanten Unter

schiede im generativen Verhalten aktuell erwerbs

tätiger bzw. nicht erwerbstätiger Frauen.

2.3.2 Operationalisierungen

Die zuvor formulierten Hypothesen sollen in ei

nem eigenen Modellansatz zur Wahrscheinlichkeit einer Entscheidung für ein zweites Kind überprüft werden. Sie sind daher zu operatiofialisieren, das heißt theoretisch zu konkretisieren. Ein Indikator zur historischen Verortung der Entscheidungssi

tuation ist die Kohortenzugehörigkeit der Befrag

ten. Entscheidend ist ein Vergleich der Kohorte 1949-51 mit den älteren Kohorten, da angenom

men wird, daß ein Trend zu der oben skizzierten Gruppe der „post-traditionell“ orientierten Perso

nen in dieser Kohorte am weitesten fortgeschritten ist. Zentral sind Indikatoren der Autonomie und des Reflexionsgrades der individuellen Entschei

dungssituation, insbesondere des Informationsni

veaus bezogen auf die gesellschaftlichen Bedingun

gen von Familienbildung, ihrer Planung und der Optionen für die Realisierung individueller Inter

essen. Das Bildungsniveau spielt dabei eine ent

scheidende Rolle, wie durch die bisherigen For

schungsergebnisse auch einwandfrei zu belegen ist.

Wir wissen, daß mit dem Bildungsniveau die Nei

gung, überhaupt eine eigene Familie zu gründen, stark zurückgeht und die Familienbildung stark verzögert wird. Gemäß der Hauptthese müßte der Anteil der Eltern mit einem ersten Kind, die auch ein zweites Kind bekommen, mit dem Bildungsni

veau aber zunehmen. Aus meiner theoretischen Konstruktion läßt sich aber ableiten, daß dieses Phänomen erst für die jüngeren Kohorten zutrifft.

Wenn auch in der Bundesrepublik im Vergleich zu Schweden deutlich unterschiedliche Bedingungen für die Betreuungsmöglichkeiten von Kindern herrschen (Ott/Rolf 1987), so dürfte auch die Inter

pretation von Hoem und Hoem (1987a; 1987b) zur Bedeutung des Bildungsniveaus mit in Betracht zu ziehen sein.

Wie erwähnt spielt das Timing der Familienbil

dung eine große Rolle; dazu gehören Angaben über das Alter bei der Eheschließung, die Dauer von der Eheschließung bis zur Geburt des ersten Kindes und das Alter, zu dem das erste Kind geboren wurde (Marini 1981). Eine Schwanger

schaft in nichtehelichen Partnerschaften kann dar

auf hindeuten, daß das Kind nicht geplant ist, oder kann als Hinweis auf ein „laissez faire“-Verhalten in der Familienplanung verstanden werden. Die Wahrscheinlichkeit für ein zweites Kind müßte demnach unterdurchschnittlich sein.

Auch aktuelle Faktoren und Zustände im Lebens

verlauf der Befragten müssen in den Zusammen

hang der Argumentation eingebunden werden.

Hier ist vor allem die Erwerbstätigkeit zu nennen.

Im Gegensatz zu Schweden ist die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit für Frauen in der Bundesrepublik immer noch sehr problematisch (Ott/Rolf 1987). Das heißt, daß die Erwerbsaufga

be schon bei der Geburt des ersten Kindes in der Bundesrepublik immer noch die Regel ist (Tölke 1987). Daher ist es für eine ergänzende Operatio

nalisierung eines Indikators für den Grad der tradi

tionellen Orientierung interessant zu wissen, ob Frauen schon bei der Eheschließung ihren Job aufgeben. Ist das der Fall, ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eines zweiten Kindes zu rech

nen. Ob Frauen, die auch nach der Geburt des ersten Kindes erwerbstätig bleiben oder die Er

werbstätigkeit wieder aufnehmen, weniger häufig ein zweites Kind haben werden, ist nicht sicher. Ist eine Mutter mit einem Kind erwerbstätig, könnte sie Regelungen gefunden haben, die es ihr ermög

lichen, trotz des Kindes ihren Beruf auszuüben.

Das gilt um so mehr, je besser ihr Eintritt in die Mutterschaft geplant ist. Man könnte daher erwar

ten, daß die Rolle der Erwerbstätigkeit auch nach dem ersten Kind von Kohorte zu Kohorte geringer wird. Bei Männern stellt die Nichterwerbstätigkeit einen starken Indikator für eine ökonomisch au

ßerordentlich schwierige Lage dar, die sich negativ auf die Möglichkeiten der Erweiterung der Familie auswirken dürfte.

Für die Frauen steigt nach der ökonomischen Fa

milientheorie mit dem Berufsstatus der potentielle Verlust an Einkommen (und Prestige) bei einer erzwungenen Aufgabe der Stelle an. Der Anreiz zu einer möglichst schnellen Wiederaufnahme, z.B. nach einer Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit bei der Geburt des ersten Kindes, wird größer sein. Die Geburt des zweiten Kindes be

deutet aber ein weiteres Unterbrechungsrisiko

(Huinink 1988b). Man kann daher annehmen, daß Frauen nicht bereit sind, dieses Risiko auf sich zu nehmen, wenn sie in einer höheren Position tätig sind. Auf der anderen Seite dürften mit der beruf

lichen Stellung der Frau und des Mannes wieder

um die Ressourcen für die Bereitstellung von Be

treuungsmöglichkeiten kovariieren. Dann wäre aber ein positiver Effekt der beruflichen Stellung der Frau bzw. des Mannes zu erwarten.

3. Methodische Vorüberlegungen zur empirischen Analyse

Die empirische Prüfung der theoretischen Ablei

tungen zur Geburt des zweiten Kindes weist einige spezifische Probleme auf, die hier nicht im einzel

nen diskutiert werden können. Sie lassen sich auf verschiedene Weise lösen. In diesem Beitrag wer

de ich nur eine Strategie der Modellschätzung vor

stellen18.

Zum Vergleich der Kohorten 1929-31 und 1939-41 mit der Kohorte 1949-51 führe ich eine Analyse mit Hilfe eines modifizierten Verfahrens der Schätzung altersspezifischer Übergangsraten zum zweiten Kind unter Verwendung der Methode des

„Episodensplittings“ durch (Blossfeld et al. 1986).

Ich verwende ein Verfahren der Ereignisdatenana

lyse, da für einen großen Teil der Befragten in der Kohorte 1949-51 nur rechtszensierte Informatio

nen vorliegen. Sie waren zum Befragungszeitpunkt erst ca. 31 Jahre alt. Die Risikozeit bezogen auf die Geburt eines zweiten Kindes beginnt im Modell sieben Monate nach der Geburt des ersten Kindes und läuft maximal bis zu einem Alter von 45 Jahren19. Dieses Altersintervall unterteile ich in

18 Zu einer ausführlicheren Diskussion siehe Huinink 1988c. In dieser Arbeit wird auch ein anderer Schätz

ansatz vorgestellt, der allerdings nur auf die beiden Kohorten 1929-31 und 1939-41 anwendbar ist, in de

nen die Familienbildung praktisch abgeschlossen ist.

Dabei erfolgt die Schätzung der Wahrscheinlichkeit für die Geburt eines zweiten Kindes überhaupt und die Schätzung der Zeitdauer seit der Geburt des ersten Kindes in verschiedenen multivariaten Modellen.

Letztere kann man mit einem linearen Regressionsmo

dell schätzen, wenn man dafür kontrolliert, daß dabei nach Personen mit einem zweiten Kind selegiert wird.

19 Eine Analyse altersspezifischer Übergangsraten, bei der die Risikozeit erst nach dem Eintreten eines be

stimmten Ereignisses, also im Prinzip bei jedem Indi

viduum in einem anderen Alter beginnt, ist meines Wissens bislang nur mit dem Programm RATE (Tuma 1986) möglich.

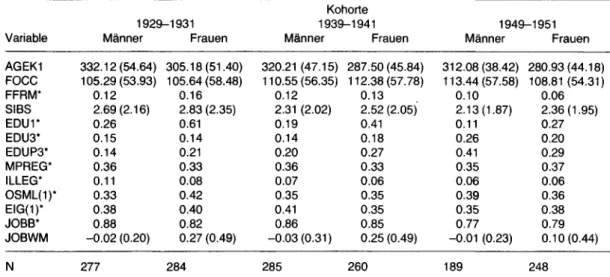

Tabelle 1 Mittelwerte der einbezogenen nicht-zeitabhängigen Variablen für Männer und Frauen mit einem Kind der Kohorten 1929-1931.1939-1941 und 1949-1951; wenn die Variable keine Dummy-Variable ist, ist in Klammern auch die Standardabweichung angegeben.

Kohorte

1929-1931 1939-1941 1949-1951

Variable Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen

AGEK1 332.12(54.64) 305.18(51.40) 320.21 (47.15) 287.50 (45.84) 312.08 (38.42) 280.93 (44.18) FOCC 105.29 (53.93) 105.64(58.48) 110.55 (56.35) 112.38 (57.78) 113.44 (57.58) 108.81 (54.31)

FFRM* 0.12 0.16 0.12 0.13 0.10 0.06

SIBS 2.69 (2.16) 2.83 (2.35) 2.31 (2.02) 2.52 (2.05) 2.13(1.87) 2.36(1.95)

EDU1* 0.26 0.61 0.19 0.41 0.11 0.27

EDU3* 0.15 0.14 0.14 0.18 0.26 0.20

EDUP3* 0.14 0.21 0.20 0.27 0.41 0.29

MPREG* 0.36 0.33 0.36 0.33 0.35 0.37

ILLEG* 0.11 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06

OSML(1)* 0.33 0.42 0.35 0.35 0.39 0.36

EIG(1)* 0.38 0.40 0.41 0.35 0.35 0.38

JOBB* 0.88 0.82 0.86 0.85 0.77 0.79

JOBWM -0.02 (0.20) 0.27 (0.49) -0.03 (0.31) 0.25 (0.49) -0.01 (0.23) 0.10(0.44)

N 277 284 285 260 189 248

* Diese Variable ist eine Dummy-Variable

Subintervalle von zwei Monaten, für die ich je eine konstante Rate schätze, und zwar in Abhängigkeit von zeitunabhängigen Kovariablen (Xt), zeitab

hängigen Kovariablen, deren Wert zu Beginn eines jeden Teilintervalls gemessen wird (X2, z. B. Dau

er seit der Geburt des ersten Kindes), und zeitab

hängigen Kovariablen, die sich auch innerhalb der Zwei-Monat-Intervalle noch ändern können (X3, z. B. der Erwerbsstatus). Für die Übergangsrate wird in jedem Teilintervall der Ansatz des Expo- nentialmodells gewählt:

r(tj) = exp(ß1X1 + ß2X2(ti) + ß3X3(t))

= exp (ßjX,) • exp(ß2X2(t;)) • exp(ß3X3(t)), wobei i der Index des i-ten Teilintervalls ist.

Die Abhängigkeit der Übergangsrate zum zweiten Kind vom Alter beim ersten Kind (AGEK1, ge

messen in Monaten) wird durch die Einbeziehung der entsprechenden Altersangabe kontrolliert. Die Abhängigkeit der Rate von der Dauer seit der Geburt des ersten Kindes, die selbst wiederum mit AGEK1 variiert, kontrolliere ich durch die folgen

de Konstruktion. Zu Beginn eines jeden Teilinter

valls messe ich die Dauer seit der Geburt des ersten Kindes (AGE-AGEK1) und die noch ver

bleibende Zeit bis zum Alter 45 (45-AGE). Ich normiere diese Zeitdauern durch die maximal mögliche Dauer von 45-AGEK1 und bezeichne die normierten Größen im folgenden als DURK1 und REST. In die obige Gleichung beziehe ich nun den

Logarithmus von DURK1 und REST mit ein.

log(DURKl) und log(REST) sind damit in dem Kovariablenvektor X2(tj) enthalten. Ihre Koeffi

zienten seien mit ß2i und ß22 bezeichnet. Der zu diesen Kovariablen gehörende Teil in der obigen Gleichung läßt sich nun wie folgt ausdrücken:

exp(log(DURKl) • ß21 + log(REST) • ß22) = DURKlß2lRESTß22.

Mit diesem Ansatz kann ich die Veränderung der Rate nach der Wartezeit in Abhängigkeit vom Alter beim ersten Kind als logistische „Glocken

kurve“ modellieren. ß21 und ß22 bestimmen, ob die Kurve symmetrisch (ß21 = ß22), linkssteil (ß21 <

ß22) oder rechtssteil (ß21 > ß22) ist. Es ist zu erwar

ten, daß sie linkssteil ist.

In der Tabelle 1 sind Mittelwerte und Standardab

weichungen weiterer Kovariablen, gegliedert nach der Kohorte und dem Geschlecht, dokumentiert.

FOCC ist ein sozioökonomischer Status-Score für den Vater der Befragten (Mayer 1977). Er stellt einen Indikator für den sozialen Status der Her

kunftsfamilie dar, der als Kontrollvariable einbe

zogen wird. Den gleichen Status haben FFRM, eine Dummy variable20 *, die angibt, ob der Vater der Befragten Landwirt ist, und die Anzahl der Geschwister (SIBS).

20 Eine Dummy-Variable ist eine Variable, die nur die Werte 0 und 1 annehmen kann.

EDU1 und EDU3 sind dichotome Indikatoren für das Bildungsniveau der Befragten. EDU1 indiziert die Gruppe der Befragten, die höchstens einen Hauptschulabschluß, aber keine berufliche Ausbil

dung haben. EDU3 steht für die obere Bildungs

gruppe der Absolventen der Mittleren Reife mit einer Berufsausbildung und der Abiturienten. Die Referenzkategorie bildet die mittlere Bildungs

gruppe der Hauptschulabsolventen mit einer be

ruflichen Ausbildung und der Realschüler ohne Ausbildung. EDUP3 belegt, ob der Partner oder die Partnerin der oder des Befragten mindestens die Realschule absolviert hat. MPREG zeigt an, ob das erste Kind früher als 8 Monate nach einer etwaigen Eheschließung geboren worden ist, wäh

rend ILLEG die nicht-eheliche Geburt des ersten Kindes indiziert. Zwei Indikatoren zur Wohnre- gion und Wohnsituation werden wiederum als Kontrollvariablen miteinbezogen. OSML (1) gibt an, ob die Befragten bei der Geburt des ersten Kindes auf dem Lande (Dörfer oder Städte mit nicht mehr als 30000 Einwohnern) gelebt haben, und mit EIG (1) wird berücksichtigt, ob sie zu diesem Zeitpunkt in einem Eigenheim gewohnt haben. Die Erwerbstätigkeit (STATJOB) und der sozioökonomische Status (STATOCC) der Befrag

ten sind als zeitabhängige Variablen nicht in Tabel

le 1 dokumentiert. STATJOB ist gleich 1, wenn die Befragte aktuell erwerbstätig ist, und STA

TOCC gibt dann den jeweiligen sozioökonomi- schen Status an. Ist die Befragte nicht erwerbstä

tig, sind beide Variablen gleich 021. Ich bilde somit die Erwerbskarriere der Befragten nach der Ge

burt des ersten Kindes vollständig ab.

Zusätzlich wird berücksichtigt: JOBB als Indikator für die Erwerbstätigkeit vor der Eheschließung und JOB WM als Indikator für Veränderungen des Erwerbsstatus in der Zeit von 9 Monaten vor und 3 Monaten nach der Eheschließung. Sie nehmen bei einer Jobaufgabe den Wert 1 an. Sollte der oder die Befragte in dieser Zeit die Erwerbstätigkeit wiederaufgenommen haben, ist ihr Wert gleich -1 . Sonst ist sie gleich 0. COH2 schließlich be

zeichnet die Kohorte der 1939-1941 Geborenen,

21 Es ist zu fragen, ob diese Setzung wirklich sinnvoll ist.

Dennoch erfolgt sie hier mangels begründeter Alter

nativen. Auf eine Schätzung eines „Schattenstatus“

wurde hier verzichtet. Die Veränderung der Mittel

werte über die Kohorten hin ist davon aber nicht sehr stark berührt, da der Anteil der Individuen, die bis zum betrachteten Zeitpunkt mindestens einmal er

werbstätig waren, etwa gieichbleibend hoch (bei über 90%) war (Huinink 1988b).

und die Variablen AK130 bzw. AK135 sind gleich 0, wenn AGEK1 kleiner als 30 bzw. 35 Jahre ist, im anderen Fall sind sie gleich AGEK1.

4. Ergebnisse

In der Tabelle 2 wird ein Überblick über die Ver

änderungen der Häufigkeiten zweiter und dritter Geburten gegeben22. Von einem rasanten Rück

gang der Geburtenhäufigkeiten beim zweiten Kind kann in unseren Kohorten nach diesen Ergebnis

sen nicht die Rede sein. Die Häufigkeit der Geburt eines dritten Kindes geht im Vergleich dazu deut

lich zurück.

Die Ergebnisse der Modellschätzungen für die Übergangsrate zum zweiten Kind bei Frauen und Männern sind in den Tabellen 3a und 3b dokumen

tiert.

Danach gilt für die beiden älteren Kohorten zu

nächst, daß bei einer Familiengründung nach dem 30. Lebensjahr die Wahrscheinlichkeit für ein zweites Kind abnimmt. Es zeigen sich auch klare sozialstrukturelle Effekte. Kinder von Landwirten haben selbst eher mindestens zwei Nachkommen (FFRM). Bei den Frauen geht die Wahrscheinlich

keit für die Geburt eines zweiten Kindes generell mit dem sozialen Status der Herkunftsfamilie zu

rück (FAOCC). Das Aufwachsen in einer großen Familie hat einen positiven Einfluß auf die Nei

gung zu einem eigenen zweiten Kind (NSIBS).

War der Wohnort zur Zeit der Geburt des ersten Kindes eher auf dem Lande, sind die Übergangsra

ten zum zweiten Kind ebenfalls höher (OSML(l)).

Nur bei den Männern findet man einen signifikant positiven Effekt des Wohneigentums zur Zeit der Geburt des ersten Kindes (EIG (l))23.

Die Ergebnisse für die bislang genannten Indikato

ren können hier nicht theoretisch im einzelnen gewürdigt werden. Sie lassen sich aber durchaus im Sinne des Musters traditioneller Familienbildung und seiner Dominanz interpretieren. Diese Be

hauptung wird gestützt durch eine Reihe ausgewie-

22 Eine Analyse der Geburt des dritten Kindes findet sich in Huinink (1988c).

23 Nur hingewiesen werden kann hier auf die deutlichen Unterschiede der Effekte von OSML(l) und EIG (l) für Männer und Frauen. Die Bruttoeffekte von E IG (l) unterscheiden sich allerdings nicht signifikant.

Die Unterschiede bei OSML(l) spiegeln den Wandel der Bedeutung regional bedingter Benachteiligungen nach dem Krieg wider, der sich für Männer und Frau

en unterschiedlich vollzogen hat (Huinink 1987).

Tabelle 2 Anteile von Männern und Frauen mit zwei bzw. drei Kindern nach der Kohortenzugehörigkeit und dem Alter.

a) Anteil von Frauen und Männern mit einem Kind, die ein zweites Kind bis zum Alter 30 bzw. 40 bekommen haben.

1929-1931 1939-1941 1949-1951

Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen

Alter 30 32.9 50.7 42.1 60.0 40.2 57.3

Alter 40 72.4 76.2 72.3 75.2 61.31 68.81

b) Anteil von Frauen und Männern mit zwei Kindern, die ein drittes Kind bis zum Alter 30 bzw. 40 bekommen haben.

1929-1931 1939-1941 1949-1951

Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen

Alter 30 12.5 16.2 11.9 24.2 11.1 19.6

Alter 40 46.5 46.6 28.6 40.7 17.51 26.11

1 Mittels Survivalanalyse geschätzter Anteil bis Alter 30-32 (Alter bei Interview).

Tabelle 3a Schätzung der Übergangsrate zum zweiten Kind unter Einbeziehung zeitabhängiger Kovariablen, Frauen.

Kohorte 1930/40 Kohorte 1950 Variable Koeffi Standard- Koeffi Standard-

zient abw. zient abw.

Konstante -0.54 0.48 2.03 1.04

COH2 -0.03 0.11

AGEK11 0.11 0.17 -0 .4 4 0.31

AK1301 -0.24** 0.12 0.04 0.54

AK1351 0.26 0.21

FOCC1 -0.20* 0.11 -0.57*** 0.21

FFRM 0.27* 0.15 0.14 0.34

SIBS 0.05** 0.02 -0.007 0.05

EDU1 -0.07 0.13 -0.003 0.21

EDU3 0.24 0.17 1.04*** 0.26

EDUP3 0.16 0.13 -0 .0 6 0.22

MPREG 0.07 0.13 -0.55** 0.23

ILLEG -0.29 0.22 0.28 0.36

OSM1 0.20* 0.12 0.44** 0.17

EIG1 0.06 0.11 0.15 0.17

JOBB -0.12 0.15 0.10 0.23

JOBWM -0.04 0.11 0.31 0.20

STATJOB -0.66*** 0.22 -0.73* 0.38 STATOCC 1 -0.13 0.19 -0.71** 0.32 log(DURKI) 1.23**" 0.13 1.81*** 0.31 log(Rest) 6.16*** 0.59 8.14*** 1.77

Anzahl der Fälle: 543 Anzahl der Fälle: 248

CHI2: 404.82 CHI2: 149.58

Freiheitsgrade: 20 Freiheitsgrade: 18

* signifikant zum Niveau 0.1

** signifikant zum Niveau 0.05

*** signifikant zum Niveau 0.01 1 Parameter mit 100 multipliziert.

Tabelle 3b Schätzung der Übergangsrate zum zweiten Kind unter Einbeziehung zeitabhängiger Kovariablen, Männer.

Kohorte 1930/40 Kohorte 1950 Variable Koeffi Standard- Koeffi Standard-

zient abw. zient abw.

Konstante -2.16 0.43 -1.53 1.46

COH2 0.11 0.10

AGEK11 -0.17 0.19 1.43*** 0.40

AK1301 0.03 0.09 -0.71* 0.39

AK1351 -0.59** 0.23

FOCC1 0.05 0.10 0.01 0.21

FFRM 0.35** 0.15 0.48 0.34

SIBS 0.11*** 0.02 0.07 0.05

EDU1 -0.18 0.13 0.19 0.33

EDU3 0.05 0.16 0.05 0.27

EDUP3 -0.15 0.15 0.46* 0.24

MPREG -0.15 0.13 0.39 0.28

ILLEG 0.38* 0.19 -0.05 0.47

OSML1 0.38*** 0.11 0.15 0.23

EIG1 0.21* 0.11 0.43* 0.22

STATOCC 1 0.02 0.10 0.29 0.19 log(DURKI) 0.95*** 0.11 2.03*** 0.43 log(Rest) 3.65*** 0.39 9.10*** 2.51

Anzahl der Fälle: 561 Anzahl der Fälle: 188

CHI2: 275.39 CHI2: 74.88

Freiheitsgrade: 17 Freiheitsgrade: 15

* signifikant zum Niveau 0.1

** signifikant zum Niveau 0.05

*** signifikant zum Niveau 0.01 1 Parameter mit 100 multipliziert.