69 Energetische Abfallverwertung in Deutschland und Europa

Stand und Herausforderungen der energetischen Abfallverwertung in Deutschland und Europa

Ferdinand Kleppmann

1. Stand ...69

1.1. Mengen und Kapazitäten ...71

1.2. Wärme, Strom, Metalle und Sekundärbaustoffe ...72

2. Herausforderungen ...77

2.1. Abfallpolitik und -markt ...77

2.2. Öffentliche Diskussion ...78

2.3. Europäische Abfallpolitik ...79

2.4. BVT-Merkblatt ...79

3. Fazit ...80

1. Stand

Die thermische Abfallbehandlung hat sich in ihrer über hundertjährigen Geschichte als unverzichtbarer Bestandteil der deutschen Abfallwirtschaft bewährt. Keine andere Entsorgungstechnologie verfügt über so hohe Erfahrungswerte und ist so ausgereift wie die Abfallverbrennung. Die Zeiten, in denen Abfallverbrennungsanlagen als Dreck- schleudern bezeichnet wurden, sind vorbei. Die Abfallverbrennungsanlagen von heute erreichen einen Schadstoffausstoß, der weit unter den gesetzlichen Grenzwerten liegt.

Thermische Abfallbehandlungsanlagen sind sicher und sauber, und ihre Verdienste um den Umwelt- und Klimaschutz werden längst auch von ihren Kritikern anerkannt.

Mit ihrer zuverlässigen und umweltfreundlichen Technologie ist die Abfallverbrennung ein Grundpfeiler der deutschen Entsorgungssicherheit und Daseinsvorsorge. Ther- mische Abfallverwertungsanlagen übernehmen nicht nur die ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung der Abfälle, sondern nutzen auch die bei der Abfallverbrennung gewonnene Energie. Auf diese Weise versorgen sie etwa zwei Millionen Haushalte in Deutschland mit Strom und Wärme. Darüber hinaus wird die überwiegend aus erneu- erbaren Energieträgern generierte Wärme kostengünstig der Industrie und Haushalten zur Verfügung gestellt.

Ferdinand Kleppmann

70

Aus den reinen Abfallbeseitigungsanlagen von damals sind somit moderne Waste-to- Energy Anlagen (WtE-Anlagen) geworden. In einem jedoch sind sich die Anlagen auch über den langen Verlauf ihrer Geschichte treu geblieben: Den ursprünglichen Auftrag der Abfallbeseitigung erfüllen sie nach wie vor mit einem Höchstmaß an Zuverlässig- keit. Doch inzwischen können die Anlagen sehr viel mehr. Zum Aufgabenspektrum einer jeden modernen WtE-Anlage gehört heute:

• Hygienisierung

• Reduzierung des abzulagernden Abfallvolumens

• Dauerhafter Ausschluss von Schadstoffen aus dem Stoffkreislauf durch Immobili- sierung in inerten Rückständen

• Minimierung der Schadstoffemissionen (Null-Emission) durch deutliche Unter- schreitung der Emissionsgrenzwerte der 17. Verordnung zum Bundesimmission- schutzgesetz

• Effiziente Verwertung der Verbrennungsabwärme durch Stromerzeugung und Fernwärmeauskopplung

• Beitrag zum Klimaschutz durch Substitution fossiler Energieträger

• Beitrag zum Ressourcenschutz durch Rückführung verwertbarer Metalle in den Stoffkreislauf sowie Nutzung mineralischer Abfälle (z.B. Schlacke) als Baustoff.

Bild 1:

Standorte der Abfallverbrennugs- anlagen in Deutschland

71 Energetische Abfallverwertung in Deutschland und Europa

Der Stellenwert der WtE-Anlagen zeigt sich auch in der flächendeckenden Präsenz. In Deutschland gibt es heute 104 WtE-Anlagen, deren Eigentümer und Betreiber sowohl private als auch öffentlich-rechtliche Unternehmen sind. Ihnen gemein ist nicht nur der gleiche Unternehmenszweck, sondern auch die Vertretung ihrer Interessen durch die Interessengemeinschaft Thermischer Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland e.V. (ITAD). Sie vertritt die Eigentümer und Betreiber aller 67 Siedlungsabfall-Ver- brennungsanlagen und 12 Ersatzbrennstoff-Kraftwerke. Zu den Aufgaben von ITAD gehört es, die Interessen der Mitglieder gegenüber Politik, Behörden und Öffentlich- keit in Deutschland und der EU zu vertreten. Dabei wird die Geschäftsstelle durch vier Arbeitsgemeinschaften und Ausschüsse unterstützt, in denen der Sachverstand der Mitgliedsunternehmen gebündelt ist. Die Arbeitsgemeinschaften und Ausschüsse beschäftigen sich mit den Themen Technik, Klimaschutz und Abfallwirtschaft, Kom- munikation und Nebenprodukte aus der thermischen Abfallverwertung.

1.1. Mengen und Kapazitäten

WtE-Anlagen haben ihren festen Platz in der Entsorgungslandschaft Deutschlands. In den vergangenen Jahren sind sowohl die Behandlungskapazität als auch die thermisch behandelten Mengen leicht gestiegen. Die Auslastung der WtE-Anlagen der ITAD- Mitglieder lag bundesweit bei über neunzig Prozent, wobei die Auslastung in einzelnen Regionen vom Bundesdurchschnitt leicht abweichen kann.

Einheit 2010 2011 2012 Gemischter Siedlungsabfall

t 12.365.000 60,0 % 12.206.000 57,6 % 12.196.000 57,2 % (20 03 01)

weitere Siedlungsabfälle

t 830.000 4,0 % 981.000 4,6 % 974.000 4,6 % (20er)

aufbereitete Abfälle t 5.164.000 25,0 % 5.587.000 26,4 % 5.697.000 26,7 % (19 12 10, 19 12 12)

gefährliche Abfälle t 224.000 1,1 % 299.000 1,4 % 319.000 1,5 % sonstige Abfälle t 2.035.000 9,9 % 2.1000.000 9,9 % 2.144.000 10,1 % Gesamtmenge t 20.618.000 21.173.000 21.330.000 durchschnittlicher Heizwert kJ/kg 10.300 10.400 10.400

davon Abfälle a. d. Ausland t 402.000 1,9 % 648.000 3,1 % 736.000 3,5 % maximale Kapazität t 21.934.000 23.207.000 23.321.000 Auslastung t 94,0 % 91,0 % 91,0 % Tabelle 1: Auslastung der Abfallverbrennungsanlagen der ITAD-Mitglieder

Insgesamt verfügen die 79 WtE-Anlagen der ITAD-Mitglieder über eine Gesamtka- pazität von etwa 23,3 Millionen Tonnen Siedlungs- und Gewerbeabfall. Im Jahr 2012 waren diese Kapazitäten zu über neunzig Prozent ausgelastet, so dass insgesamt 21,3 Millionen Tonnen in den WtE-Anlagen der ITAD thermisch behandelt wurden. Der Großteil (12,12 Millionen Tonnen bzw. 57,2 Prozent) entfiel dabei auf die Fraktion gemischte Siedlungsabfälle. Die Menge der importierten Abfälle aus dem Ausland

Ferdinand Kleppmann

72

betrug 736.000 Tonnen und machte somit 3,5 Prozent aller in ITAD WtE-Anlagen behandelten Mengen aus. Der durchschnittliche Heizwert aller behandelten Abfälle betrug etwa 10.400 kJ/kg.

Die Zahlen für 2012 zeigen, dass die verfügbare Behandlungskapazität die tatsächliche behandelte Menge um etwa zwei Millionen Tonnen übersteigt. Diese Zahl wird auch von Berechnungen gestützt, die das ITAD-Mitgliedsunternehmen MVV Umwelt GmbH für den Siedlungsabfall- und Gewerbeabfall-Markt durchgeführt hat. Berücksichtigt man demnach auch die Kapazitäten jener WtE-Anlagen, die nicht in der ITAD organisiert sind, umfasst die Behandlungskapazität insgesamt 24,7 Millionen Tonnen. Hinzu kom- men etwa fünf Millionen Tonnen Behandlungskapazität in mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen (MBA) und 2,6 Millionen Tonnen Mitverbrennungskapa- zität. Die Gesamtkapazität beträgt demnach 32,3 Millionen Tonnen.

Demgegenüber steht ein Aufkommen von kommunalem Siedlungsabfall und Gewer- beabfall in Höhe von 27,8 Millionen: Hinzu kommt eine MBA-Output-Menge von 2,5 Millionen Tonnen. Insgesamt beträgt das Aufkommen nach Berechnungen von MVV Umwelt 30,3 Millionen Tonnen. Daraus wiederum resultiert auch nach diesen Berechnungen eine Überkapazität zur Behandlung von Siedlungs- und Gewerbeabfall von 2,0 Millionen Tonnen.

Allerdings darf man bei der Interpretation dieser Zahlen nicht vergessen, dass eine Zusatzkapazität von 10 Prozent für die Aufrechterhaltung der Entsorgungssicherheit notwendig ist. Vor diesem Hintergrund relativieren sich die Zahlen wieder. Die ITAD geht deshalb nach wie vor davon aus, dass der Markt für die thermische Behandlung von Siedlungsabfällen mittelfristig im Gleichgewicht sein wird. Von regionalen Über- kapazitäten abgesehen werden sich Angebot und Nachfrage einpendeln. Einen Beitrag hierzu leisten seit einigen Monaten auch die gestiegenen Abfallimporte aus Großbritan- nien. Diese sind ein gutes Beispiel dafür, wie die Ressource Abfall länderübergreifend sinnvoll genutzt werden kann.

1.2. Wärme, Strom, Metalle und Sekundärbaustoffe

Im Jahr 2012 haben die WtE-Anlagen in Deutschland etwa sechs Milliarden Kilowatt- stunden Strom und zirka 16 Milliarden Kilowattstunden Wärme erzeugt. Damit konnten etwa drei Milliarden Liter Heizöl oder 16 Millionen Tonnen Braunkohle ersetzt und der Ausstoß von fünf Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.

Der Strom aus thermischen Abfallbehandlungsanlagen fließt dabei zu fünfzig Prozent in die Statistik der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (Biomasse) ein und leistet damit einen nennenswerten Beitrag zur Energiewende. Die ITAD setzte sich in der Vergangenheit beharrlich dafür ein, dass der Strom aus der Abfallverbrennung wie in anderen Ländern zu hundert Prozent als erneuerbare Energie anerkannt und deren Nutzung entsprechend gefördert wird. Im Jahr 2013 wurde dies in Form der Herkunftsnachweis-Verordnung zum ersten Mal zumindest in Teilen umgesetzt.

75 Energetische Abfallverwertung in Deutschland und Europa

Der überwiegende Teil der WtE-Anlagen in Deutschland – mehr als siebzig Prozent – arbeitet nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. Für die Kondensationswärme, die nach diesem Prozess noch verbleibt, gibt es auch innovative Nutzungskonzepte, wie die Beheizung von Gewächshäusern. Dennoch liegt in der Wärmeauskopplung noch immer ein bedeutendes Potenzial zur weiteren Effizienzsteigerung. Diese Wärme ist grundlastfähig, sie steht also das ganze Jahr etwa um die Uhr zur Verfügung. Das Problem ist jedoch, dass die Anbindung an Fernwärmenetze noch nicht überall aus- reichend möglich ist. Um eine ganzjährige Abnahme zu gewährleisten, müssten nicht nur Industrie und Handwerk als Abnehmer für Prozesswärme verstärkt gewonnen werden, sondern auch private Haushalte, die vor allem im Winter mit Wärme versorgt werden. Fördergelder für die Anbindung von WtE-Anlagen auf der grünen Wiese an die Fernwärmenetze sowie eine Vorrangeinspeisung von Fernwärme aus WtE-Anlagen wären hierfür geeignete Instrumente, um die Energieeffizienz weiter zu steigern.

Aber auch ohne solche Instrumente konnten die WtE-Anlagen den Energieexport in den vergangenen Jahren deutlich steigern. Ausschlaggebend waren zahlreiche Effizi- enzsteigerungen und der Anschluss neuer Verbraucher. Aber auch die Einführung des R1-Wertes als Mindesteffizienz für die Anerkennung als Verwertungsmaßnahme nach der Abfallrahmenrichtlinie hatte einen maßgeblichen Einfluss. Somit ergibt sich aus der energetischen Nutzung eine direkte Wertschöpfung der Ressource Abfall: Durch die Substitution fossiler Energieträger in Kombination mit der stofflichen Nutzung der aus den Reststoffen zurückgewonnenen Eisen- und Nichteisenmetalle sparen die WtE-Anlagen jedes Jahr beträchtliche Mengen CO2-Emissionen ein.

Um den Beitrag zur Klimaentlastung möglichst exakt beziffern zu können, hat die AG Klimaschutz und Abfallwirtschaft der Verbände ITAD und VKU einen Rechenansatz entwickelt, der auf ein modifiziertes Verfahren zurückgreift, das wiederum auf der

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Millionen

2010

91 93 92 91 97 91 98 98 99 92 91 92 90 89 87

Auslastung %

2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Region III Region IV Region III Region II

Region I

Bayern NRW BW, HE,

RP, SL BE, SN, ST, MV, BR, TH

Region V HH, HB,

SH, NI

Bild 2: Auslastung der Abfallverbrennugsanlagen nach Regionen

Ferdinand Kleppmann

76

EdDE Studie von Prof. Bilitewski und auf Angaben der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) basiert. Das Ergebnis der Berechnungen: Aus der Abfallbehandlung in WtE-Anlagen resultierte im Jahr 2012 eine Klimaentlastung von über fünf Millionen Tonnen CO2eq jährlich.

Einheit 2010 2011 2012 Wärme exportierte Wärme 7.865.000 7.528.000 –4 % 8.391.000 +11 %

eportierter Prozessdampf MWH/a 8.497.000 10.036.000 +18 % 10.147.000 +1 % Strom Exportierter Strom 6.458.000 6.789.000 +5 % 6.784.000 0 % Spezifischer Energieexport MWH/t 1,11 1,15 +4 % 1,19 +3 % Tabelle 2: Ergebnis der Berechnung der Studie von Professor Bilitewski, basierend auf Angaben

der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien Statistik

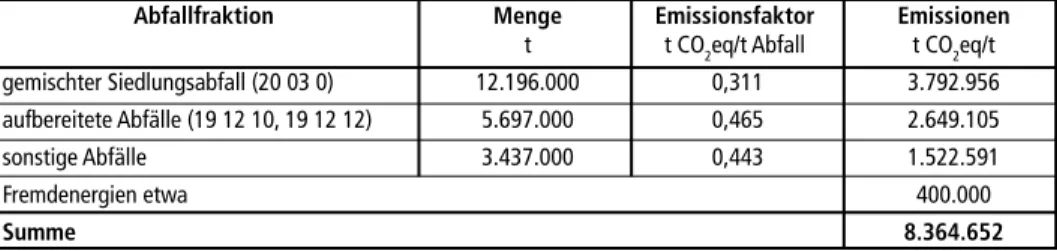

Abfallfraktion Menge Emissionsfaktor Emissionen t t CO2eq/t Abfall t CO2eq/t gemischter Siedlungsabfall (20 03 0) 12.196.000 0,311 3.792.956 aufbereitete Abfälle (19 12 10, 19 12 12) 5.697.000 0,465 2.649.105

sonstige Abfälle 3.437.000 0,443 1.522.591

Fremdenergien etwa 400.000

Summe 8.364.652

Tabelle 3: Klimarelevante Belastungen durch Siedlungsabfallverbrennungsanalgen in 2012

Quelle: UBA/Biliteswk, 2011

Energie Menge Substitutionsfaktor Emissionen MWh t CO2eq/MWh t CO2eq/t

produzierter Strom 9.077.000 0,733 7.016.521

exportierte Wärme/Prozessdampf 18.538.000 0,292 5.413.096

Metallverwertung aus Schlacke etwa 1.000.000

Summe 13.429.705

Saldo 5.065.053

Entlastung etwa 5 Millionen Tonnen bzw. etwa 237 kg CO2eq/t Abfall

Tabelle 4: Klimarelevante Entlastungen durch Substitution in 2012

Quelle: BMU, 2011

Aber nicht nur bei der Steigerung der Energieeffizienz, sondern auch bei der Metallrück- gewinnung aus den Verbrennungsrückständen konnten deutliche Fortschritte erzielt werden. Hier ist insbesondere die Eisen- und Nichteisenmetallabscheidung aus den Hausmüllverbrennungsschlacken zu nennen. Die Weiterentwicklung der Schlacken- aufbereitungstechniken im Bereich der Metallabscheidung hat dazu geführt, dass die Rückgewinnungsquoten in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind und mitt- lerweile über neunzig Prozent der enthaltenen Eisen- und Nichteisen-Metalle zurück- gewonnen werden können. Dadurch verlassen jedes Jahr 30.000 Tonnen Aluminium und Nichteisen-Metalle sowie 350.000 Tonnen Eisenmetalle stör- und schadstofffrei

77 Energetische Abfallverwertung in Deutschland und Europa

unsere Anlagen. Jahr für Jahr werden etwa fünf Millionen Tonnen Schlacke nach entsprechender Aufbereitung im Straßen- und Technischen Anlagenbau eingesetzt.

Es steht folglich außer Frage, dass die thermische Abfallbehandlung einen Beitrag zur Ressourcensicherheit liefert, und zwar über die Energieerzeugung hinaus.

2. Herausforderungen

Im Folgenden werden einige Herausforderungen der Branche analysiert.

2.1. Abfallpolitik und -markt

Die Kapazitäten für die thermische Behandlung von Siedlungs- und Gewerbeabfäl- len haben sich im vergangenen Jahrzehnt deutlich erhöht. Zwischen 2000 und 2010 belief sich der Kapazitätszubau auf über zehn Millionen Tonnen. Davon entfällt etwa ein Drittel auf EBS-Kraftwerke. Ursächlich für diese Entwicklung war vor allem die Umsetzung des Ablagerungsverbots unbehandelter Siedlungsabfälle im Jahr 2005, das der thermischen Behandlung einen deutlichen Schub verliehen hatte. Heute liegt die Gesamtbehandlungskapazität – bestehend aus WtE-Anlagen, Mitverbrennungsanlagen der Industrie sowie MBA – bei etwa 32 Millionen Tonnen. Demgegenüber steht, wie oben erwähnt, ein Abfallaufkommen von etwa dreißig Millionen Tonnen.

Für die Zukunft kann unterstellt werden, dass das Abfallaufkommen rückläufig sein wird. Dazu werden verschiedene rechtliche Vorgaben wie etwa die flächendeckende getrennte Bioabfallsammlung und die geplante modifizierte Wertstoffsammlung, aber auch der sich abzeichnende demografische Wandel beitragen. Auf der anderen Seite wird auch mit einer Zunahme der Single-Haushalte gerechnet, was hinsichtlich des Abfallaufkommens aus privaten Haushalten zu einem gegenläufigen Trend führt. Ein weiterer nur schwer einzuschätzender Faktor ist das Aufkommen der Gewerbeabfälle, weil hierzu keine verlässlichen Zahlen verfügbar sind. Die Finanz- und Wirtschafts- krise der vergangenen Jahre hat gezeigt, welchen immensen Einfluss die allgemeine Wirtschaftslage auf das Abfallaufkommen hat.

Wie groß die Auswirkungen von flachendeckender Biotonne und Wertstofftonne sein werden, hängt unter anderem auch von den bereits vorhandenen regionalen Entsorgungsstrukturen ab. In der Praxis haben erste Sammelversuche im Bereich der Wertstofftonne niedrigere zusätzliche Wertstoffmengen ergeben, als in vielen Gutachten ausgewiesen. Anderseits muss auch der Einfluss der vorgenannten abfallwirtschaftlichen Maßnahmen auf den Heizwert des Restabfallgemisches betrachtet werden, denn mit steigenden Heizwerten – z.B. durch Entzug heizwertärmeren biogenen Materials im Restabfall – sinkt analog die in der Verbrennungsanlage durchzusetzende Abfallmenge.

Ein zehn Prozent höherer Heizwert bedeutet in der Regel auch einen zehn Prozent geringeren Durchsatz.

Der Markt wird außerdem beeinflusst durch die Mitverbrennung von Ersatzbrennstof- fen in industriellen Prozessen oder Kraftwerken. insbesondere die Mitverbrennung in Zementwerken ist von Bedeutung, während die Mitverbrennung in Kraftwerken eher rückläufig eingeschätzt werden kann.

Ferdinand Kleppmann

78

Insgesamt wird voraussichtlich in der Zementindustrie die durchschnittliche thermische Substitutionsrate (TSR) bis auf 75 Prozent bis 2030 weiter ansteigen.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Einsatz von EBS mit einem Rückgang der Ener- gieeffizienz bei Zementwerken verbunden ist, der den Vorteil der aus den Abfällen freigesetzten biogenen CO2 Emissionen egalisiert könnte. Des Weiteren werden deutliche Vollzugsdefizite bei der Festlegung und Überwachung von adäquaten Emis- sionsgrenzwerten bemängelt [Schönberger/Waltisberg, Einfluss der Mitverbrennung von Abfällen in deutschen Zementwerken auf die Abgasemission].

2.2. Öffentliche Diskussion

Die thermische Behandlung von Abfällen wird in der Öffentlichkeit, Politik und Wissenschaft weiterhin kritisch gesehen. Insbesondere klassische Hausmüllverbren- nungsanlagen stehen in der Kritik. Nachdem die Abfallverbrennungsanlagen in den achtziger Jahren noch wegen des Schadstoffausstoßes kritisiert wurden, hat sich der Fokus in jüngster Zeit auf die Ressourcenvernichtung konzentriert.

Hier spielen derzeit insbesondere die Stoffströme Fe- und NE Metalle, Kunststoffe und Bioabfälle eine wesentliche Rolle. Die ITAD versucht, durch Aufklärungsarbeit mehr Sachlichkeit in die Diskussion um eine zukunftsfähige Abfallwirtschaft in Deutschland einzubringen. Hier gilt es, durch eine Versachlichung der Diskussionen den tatsäch- lichen ökologischen Nutzen der energetischen und stofflichen Verwertung gegenüber Bild 3: Schnittstelle Thermische Abfallbehandlung-Zementwerk

0 2010

Siedlungsabfälle (15 MJ/kg)

2011 2012

200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

abfallstämmige Brennstoffe 1.000 t

Zementbrennstoffe (4 bis 28 MJ/kg)

gemeinsame Schnittstellenabfälle (21 MJ/kg)

79 Energetische Abfallverwertung in Deutschland und Europa

den gefühlten positiven Umweltschutzaspekten deutlich zu machen. Letztendlich sollte es allen Bereichen der Abfallwirtschaft darum gehen, die Ressource Abfall bestmöglich zu nutzen. Hierbei ergänzen sich hochwertiges Recycling und die energetische Verwer- tung. Denn nur im Zusammenspiel zwischen energetischer und stofflicher Verwertung kann eine nachhaltige Nutzung der Ressource Abfall stattfinden.

2.3. Europäische Abfallpolitik

Die EU-Kommission hat im Juli ein Strategiepapier vorgestellt, das für Europa den Übergang in eine Kreislaufwirtschaft eben soll. Das Papier trägt den Titel Towards a Circular Economy und sieht ambitionierte Ziele für den Zeitraum bis 2030 vor. Im Einzelnen will die Kommission die Recyclingquote für Siedlungsabfälle auf 70 Prozent bis zum Jahr 2030 steigern. Außerdem sollen die Recyclingquoten für Wertstoffe sukzes- sive angehoben werden. Letztlich soll ab 2025 ein Deponierungsverbot für recycelbare Abfälle gelten. Ab 2030 soll die Deponierung dann vollständig untersagt werden.

Der Bundesrat hat einige dieser Vorschläge als realitätsfern und zu ambitioniert kri- tisiert. Unter anderem wird auch die vorgeschlagene Veränderung der statistischen Berechnungsmethoden kritisch gesehen. Eine Umstellung der Quotenberechnung auf Outputmengen führe zu einer impliziten Verschärfung der Quotenvorgaben und zu einer erheblichen Mehrbelastung sowohl bei Unternehmen wie auch bei Behörden.

Quotenziele orientieren sich am Grundsatz Masse statt Klasse, da zur Erreichung dieser neuen Quoten auch schlecht recycelbare Abfälle zwingend der stofflichen Verwertung zugeführt werden müssten.

Recycling ist aber kein Selbstzweck. Es macht nur Sinn, wenn für die erzeugten Se- kundärrohstoffe ein Markt vorhanden ist oder geschaffen werden kann. Ist kein Markt vorhanden, so ist die Nutzung des Energiepotenzials bestimmter Abfälle im Zuge einer energetischen Verwertung gegebenenfalls der sinnvollere Weg. Der Bundesrat hält es insbesondere im Rückblick auf die schwierigen Entscheidungen zu den Zielen für 2020 im Rahmen der Novellierung der Abfallrahmenrichtlinie für vordringlich, zunächst sicherzustellen, dass alle Mitgliedstaaten die geltenden Ziele erreichen.

2.4. BVT-Merkblatt

Ein weiteres zentrales Thema für die Betreiber von WtE-Anlagen ist der Revisions- prozess des BVT-Merkblatts über beste verfügbare Techniken der Abfallverbrennung.

BVT steht für Beste Verfügbare Technik. Solche Merkblätter sind Dokumente, die im Informationsaustausch zwischen EU Kommission, Mitgliedsstaaten, Industrie und Umweltverbänden – im so genannten Sevilla Prozess – entwickelt werden.

Der Revisionsprozess für den Bereich Abfallverbrennung ist inzwischen angelaufen.

Die deutsche Position wurde dem Joint Research Centre (JRC) bereits übermittelt. Das Kick-off-Meeting der Technischen Arbeitsgruppe ist für Mitte Januar 2015 angesetzt, der endgültige Entwurf des neuen BVT-Merkblatts könnte demnach im Jahr 2017 vorliegen.

Ferdinand Kleppmann

80

Nach dem aktuellen Sachstand kristallisieren sich folgende Kernpunkte heraus:

• Einführung von kontinuierlichen Dioxin- und Quecksilber-Messungen mit sach- gerechten Ausnahmemöglichkeiten.

• CO wird nicht als key environmental parameter mit besonderem Fokus eigestuft.

• Ammoniakschlupf wird zur Einführung als Parameter vorgeschlagen.

• Eine Festlegung von Mindest-Energieoutputs als Stand der Technik erscheint pro- blematisch, da lokale Randbedingungen oft entscheidend sind und Lage, Alter und Größe der Anlage eine wichtige Rolle spielen. Vor dem Hintergrund der vom Anlagenbetreiber nicht beeinflussbaren Einspeisesituationen in Strom- und/oder Wärmenetze muss insbesondere die Energieproduktion bewertet werden, nicht die gelieferte Energie.

• Der trockene Schlackeaustrag, die Schwermetallrückgewinnung aus Filterstäuben sowie das Very-low NOx-Verfahren werden als Emerging Techniques eingebracht.

3. Fazit

Die thermische Abfallbehandlung hat sich als unverzichtbarer Bestandteil der deut- schen Abfallwirtschaft bewährt und ist ein Grundpfeiler der deutschen Entsorgungs- sicherheit und Daseinsvorsorge. Keine andere Entsorgungstechnologie verfügt über so hohe Erfahrungswerte und ist so ausgereift wie die Abfallverbrennung. Zahlreiche Effizienzsteigerungen haben dazu geführt, dass WtE-Anlagen den Energieexport in den vergangenen Jahren deutlich steigern konnten. Somit ergibt sich aus der energetischen Nutzung eine direkte Wertschöpfung der Ressource Abfall: Durch die Substitution fos- siler Energieträger in Kombination mit der stofflichen Nutzung der aus den Reststoffen zurückgewonnenen Eisen- und Nichteisenmetalle sparen die WtE-Anlagen Jahr für Jahr mehre Millionen Tonnen an CO2-Emissionen ein.

Darüber hinaus erzielen WtE-Anlagen beachtliche Ergebnisse beim thermischen Recy- cling. Inzwischen werden über neunzig Prozent der in den Hausabfallverbrennungs- schlacken enthaltenen Eisen- und Nichteisen-Metalle zurückgewonnen. Und dennoch gibt es auch bei der thermischen Abfallverwertung noch ungenutzte Effizienzpotenziale.

Insbesondere bei der Wärmeauskopplung könnten noch bessere Ergebnisse erzielt werden. Fördergelder für die Anbindung von WtE-Anlagen auf der grünen Wiese an die Fernwärmenetze sowie eine Vorrangeinspeisung von Fernwärme aus WtE-Anlagen wären hierfür geeignete Instrumente, um die Energieeffizienz weiter zu steigern.

Der Markt für die Behandlung von Siedlungs- und Gewerbeabfällen wird sich mit- telfristig im Gleichgewicht einpendeln, bei Betrachtung des gesamteuropäischen Raumes vor dem Hintergrund des Deponieausstiegs mangelt es noch an Kapazitäten.

Die Mitverbrennung von Abfällen in Zement- und Kraftwerken wird stagnieren bzw.

abnehmen. Zugleich dürfte das Aufkommen an Siedlungsabfällen infolge der Einfüh- rung einer flächendeckenden Getrennterfassung von Bioabfällen und der geplanten Einführung einer Wertstofftonne zurückgehen.

81 Energetische Abfallverwertung in Deutschland und Europa

Um eine in die Zukunft gerichtete Abfallwirtschaft gestalten zu können, sind trans- parente Stoffströme erforderlich, um die Recyclingquoten, Zuständigkeiten, Über- wachungsqualität hinsichtlich Quantität, Qualität, Umweltnutzen und Kosten für Bürger einschätzen zu können. In einer entwickelten Abfallwirtschaft sollten dabei qualitative Ziele stets Vorrang gegenüber quantitativen Zielen haben. Dazu gehören beispielsweise Schadstoffsenken und das Sicherstellen einer nachhaltigen Verwertung in Drittländern. Eine Schadstoffsenke ist nach wie vor unentbehrlich, zudem können nicht alle Abfälle beliebig recycelt werden können und müssen in der Regel am Ende der Kaskadennutzung thermisch verwertet werden.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass eine verlässliche Prognose der Entsorgungssituation in Deutschland und Europa mit den Einflüssen einer volatilen Wirtschafts- und Kon- junktur kaum möglich ist. Ein wichtiger Schritt im europäischen Umfeld ist in jedem Fall die geplante Abkehr von der Deponierung stofflich oder energetisch verwertbarer Abfälle. In dieser Situation zu fordern, dass in Deutschland Abfallverbrennungskapa- zitäten zurückgebaut werden müssen, würde einem Blindflug gleichkommen.

Somit werden thermische Abfallbehandlungsanlagen auch zukünftig eine bedeutende Rolle spielen. Bei der hochwertigen stofflichen Verwertung und der Kaskadennutzung von Abfällen sind sie der Garant dafür, dass nicht nur ein sicherer Verwertungsweg, sondern auch eine Senke für Schadstoffe zur Verfügung steht. Die energetische Verwer- tung von Abfällen wird sowohl aus ökologischen als auch aus ökonomischen Gründen ein unverzichtbarer Bestandteil der deutschen Abfallwirtschaft bleiben.

Vorwort

4

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar

Karl J. Thomé-Kozmiensky (Hrsg.):

Strategie • Planung • Umweltrecht, Band 9

ISBN 978-3-944310-19-0 TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky

Copyright: Professor Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Karl J. Thomé-Kozmiensky Alle Rechte vorbehalten

Verlag: TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky • Neuruppin 2015

Redaktion und Lektorat: Professor Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Karl J. Thomé-Kozmiensky, M.Sc. Elisabeth Thomé-Kozmiensky, Dr.-Ing. Stephanie Thiel

Erfassung und Layout: Ginette Teske, Sandra Peters, Berenice Gellhorn, Cordula Müller, Carolin Bienert, Janin Burbott

Druck: Mediengruppe Universal Grafische Betriebe München GmbH, München

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funk- sendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9.

September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig.

Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien, z.B. DIN, VDI, VDE, VGB Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann der Verlag keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.