Ewa Turkowska (Radom)

Erzählen im Internet: Das Neue kommt zurück?

Storytelling on the Internet: The New coming back?

Opublikowane w / Veröffentlicht in: Studia Niemcoznawcze Tom 55, Warszawa 2015, s 267-282.

Startseite: http://literaturdidaktik.republika.pl/Publikacje.html

Zusammenfassung

Der Artikel setzt die Darstellung der ausgewählten Erzählformen der digitalen Literatur fort, die für Germanistikstudenten und Deutschlernende von Bedeutung sind. Das Erzählen ist eine grundlegende kulturelle Praxis.

Digitale Erzählliteratur bildet den gröβten Teil der digitalen Literatur im Internet und einen wichtigen Bestandteil der gegenwärtigen Erzählliteratur. In dem vorliegenden Teil werden Internetromane und Fanfiktionen präsentiert. Aus der Darstellung ergibt sich die Schlussfolgerung, dass sich das Erzählen im Internet sehr verbreitet, aber, trotz der neuen medialen Gestaltung und diversen Erscheinungsformen, im Grunde genommen wenig verändert hat.

Abstract

The article continues the presentation of selected narrative forms of digital literature. Storytelling is a fundamental cultural practice.

Digital narrative literature is the biggest part of the digital literature on the Internet and an important part of the current narrative literature. In this part of the article internet novels and Fan Fictions are presented. From the depiction results in the conclusion, that storytelling is very common on the Internet. It has new media design and various forms, but basically it has changed little.

Schlüsselwörter:

digitale Literatur, Erzählliteratur, Internetroman, Fanfiktion

Keywords:

digital literature, narrative literature, Internet novel, Fan Fiction

Erzähltexte bilden den gröβten Teil der digitalen Literatur im Internet. Damit bildet das digitale Erzählen einen wichtigen Bestandteil der gegenwärtigen Erzählliteratur im Allgemeinen. Wegen dieser Sonderposition verdient die Erzählliteratur im Internet das Interesse der Literatur-, Text- und Kommunikationswissenschaft. Als ein wichtiger Bestandteil der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gehört sie auch zum Lehrgegenstand im ausländischen Germanistikstudium.

Der vorliegende Artikel setzt die Darstellung der ausgewählten Erzählformen der digitalen Literatur fort, die für Germanistikstudenten und Deutschlernende interessant sein können (erster Teil:

Turkowska, Erzählliteratur 2014). Er reflektiert über den Beitrag der Internetliteratur zur modernen

Literatur und entwickelt dabei die These, dass sich das Erzählen im Internet sehr verbreitet, aber, trotz der neuen medialen Gestaltung und diversen Erscheinungsformen, im überwiegenden Teil wenig verändert hat.

1. Bedeutung des Erzählens als Kulturpraxis

Erzählen ist eines der anthropologischen Grundbedürfnisse des Menschen und zugleich eine der am meisten verbreiteten Kommunikationsverfahren bzw. Sprechintentionen in der menschlichen Gesellschaft. "Erzählen ist eine kulturelle Praxis, die sich in Alltagserzählungen, Mythen und Geschichtsschreibung genauso geltend macht wie in literarischen Erzählungen, wissenschaftlichen Narrationen und audiovisuellen Medien" (Nieberle/ Strowick, Narrating, 2006, S 7).

Das Erzählen erfüllt mehrere kulturelle, soziologische und psychologische Funktionen, die von grundsätzlicher Bedeutung für die Gesellschaft wie für das Individuum sind: Vermittlung der überlebenswichtigen Erfahrung, Stiftung einer Lebensgemeinschaft durch Überlieferung der kulturellen Tradition und des Wissensbestandes, Unterhaltung, Herausbildung der eigenen Identität.

Erzählen von Geschichten ist von elementarer Bedeutung für das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen.

Kinder werden durch Geschichten und Märchen in die Regeln des sozialen Miteinanders eingeführt. Jugendliche benutzen die fiktionalen Welten von Comics, Fernsehserien und Kinofilmen zur Erprobung ihrer Lebensentwürfe.

Familiengeschichten dienen der Vermittlung generationenübergreifender Erfahrungen, erlauben individuelle Sinnstiftungen und prägen soziale Identitäten. Das Verhältnis von Erzählen und Kultur, Gesellschaft und Geschichte wird in vielen erzähltheoretischen Abhandlungen thematisiert z.B von Claude Levi-Strauss, William Labov, Paul Ricoeur (Renner, Erzählen, 2013, S. 2).

Diese grundlegende, kulturstiftende Bedeutung hat das Erzählen auch in der Mediengesellschaft beibehalten. Auch heutzutage organisiert das Narrative die menschliche Erkenntnis und Wissensvermittlung und stillt den Groβteil des Bedürfnisses nach Unterhaltung. Deswegen sieht die moderne Wissenschaft unter dem Einfluss des Konstruktivismus im Erzählen ein kognitives Schema, ein Modus, welcher erlaubt, die menschliche Wahrnehmung, Selbst- und Welterkenntnis zu organisieren und weiter zu vermitteln. Die Hochschätzung des Erzählens und seine grundlegende Bedeutung für unsere Kultur zeigen sich in der rasanten Entwicklung der Narratologie zu einem interdisziplinären und intermedialen Forschungsansatz. Ursprünglich in der Literaturwissenschaft angesiedelt, wo sie die Strukturmerkmale und formelle Organisation des Erzählvorgangs in fiktionalen erzählenden Texten mit ästhetischer Funktion untersuchte, verbreitete sich die Narratologie in fast alle Geisteswissenschaften. Untersuchungen zu Formen und Funktionen des Erzählens werden in Geschichtswissenschaft, Philosophie, Soziologie, Pädagogik, Psychologie,

Linguistik, Kultur- und Medienwissenschaft, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften und anderen Disziplinen betrieben (in der narrativen Psychologie z.B. Jerome Bruner; narrativistische Schule der Historiker und Geschichtstheoretiker ist u.a. von Arthur Danto, Lionel Gossman, Louis Mink, Hayden White repräsentiert; Nünning, Making, 2006, S. 24).

Sozialisierung mittels Geschichtenerzählung erfolgte auf früheren Entwicklungsstadien der Gesellschaften hauptsächlich durch orales Erzählen von Geschichten. Dank der Schrift und dem billigen Buchdruck konnten orale unterhaltende Alltagserzählungen sowie fiktionale Erzählungen festgehalten und weiter gegeben werden. Im Druckmedium hat sich das Erzählen weiter verbreitet.

Zur Zeit bildet die fiktionale und faktuelle Erzählliteratur (z.B. Autobiographien, Reportagen u.a.) den gröβten Teil der literarischen Produktion und des Buchangebotes in Buchhandlungen. Etwa zwei Drittel seiner Umsätze macht der deutsche Buchhandel mit Erzählliteratur. Auch die audiovisuellen Medien leben vom Erzählen: nach Karl N. Renner sind zwei Drittel des täglichen Fernsehprogramms fiktionale oder nicht-fiktionale Erzählungen (Renner, Erzählen, 2013, S. 1).

Diese Erzählflut hat sich im Internet weiter entwickelt.

Das breiter werdende Medienangebot hat die Forscher auf die Frage sensibilisiert, welchen Einfluss Medien auf Erzählung nehmen. Dieses Problem wurde zum ersten Mal von G. E. Lessing in dem Aufsatz Laokoon oder über die Grenzen der Mahlerey und Poesie (1766) behandelt. Eine systematische erzähltheoretische Forschung zu diesem Thema begann allerdings erst in den 1970ern mit der Auseinandersetzung mit den narrativen Strukturen der Spielfilme (Renner, Erzählen, 2013, S. 2). Die poststrukturalistische transgenerische und transmediale Erzähltheorie untersucht Elemente, Strukturen und Funktionen des Erzählens in anderen literarischen Grundgattungen (also auch Dramatik und Lyrik), sowie die Formen des Erzählens in allen Medien. Im angloamerikanischen und deutschen Sprachraum gibt es mehrere Bände, die sich mit der transmedialen Narratologie beschäftigen, z.B. Nünning, Erzähltheorie, 2002, Ryan, Narrative, 2004, Schneider, Erzählen, 2008.

Den Kern der Forschung zum Erzählen im Internet bildet die Frage nach den Bezügen zwischen den technischen Rahmenbedingungen des Internets einerseits und Formen und Praxen des Erzählens andererseits. Die Forschung über Erzählen im Internet ist allerdings mit erheblichen Problemen verbunden. Sie ergeben sich vor allem aus der Flüchtigkeit des Mediums, die eine langfristige, systematische wissenschaftliche Analyse erschwert. Undeutlich sind auch Kriterien zur Präzisierung und Abgrenzung des Forschungsgegenstandes sowie methodologische Aspekte der Erzählforschung (Schneider, Erzählen, 2008, S. 242). Das vorhandene Erzählgut ist so vielfältig, das Datenmaterial so groβ, dass nur ein kleiner Teil davon erforscht werden kann.

2. Gattungen der digitalen Erzählliteratur

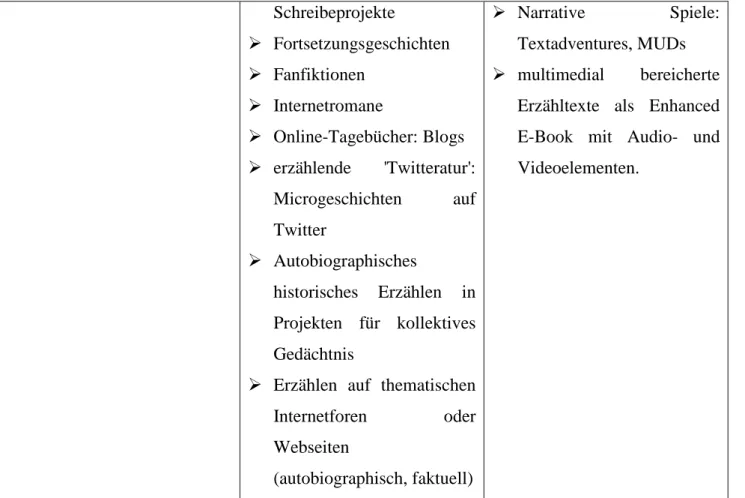

Im früheren Artikel über die Erzählliteratur im Internet (Turkowska, Erzählliteratur, 2014) wurde sie in Anlehnung an die übliche Einteilung der digitalen Literatur in 'Literatur im Netz', 'Netzliteratur' und 'Computerliteratur' eingeteilt. Dementsprechend wurde zwischen Epik im Netz, Netzepik und Computerepik unterschieden. Zur ersten Gruppe gehören traditionelle literarische Drucktexte, die für die Präsentation im WWW digitalisiert worden sind. Diese Literatur existiert außerdem und vor allem in ihrer genuinen Form als Buch. Zur Literatur im Netz gehören Textarchive, Autoren-Homepages, Literaturportale und Literatur-Magazine online, wo digitalisierte literarische Texte publiziert werden.

Eine neue ästhetische Qualität bilden Netzliteratur und Computerliteratur, die die neuen Medien zur Erweiterung des künstlerischen Ausdrucks einsetzen. Die Computerliteratur basiert auf den spezifischen multimedialen Programmiermöglichkeiten des Computers und kann unabhängig vom Computermedium nicht existieren. Ursprünglich auf digitalen Dateiträgern gespeichert und verbreitet, ist sie heutzutage dem breiten Publikum vor allem via Internet zugänglich. Die Netzliteratur wird von vielen Forschern für die genuine Form der von dem digitalen Medium Internet geprägten Literatur gehalten. Sie verwendet die Kommunikationsmöglichkeiten des Internets zur Entstehung neuer literarischer Formen und bietet dem Leser/ User neben der Rezeption des fertigen Textes auch die Möglichkeit der Partizipation an seiner Umgestaltung oder Fortsetzung. Für die Netzliteratur ist typisch, dass sich hier einerseits ein Medienformat, andererseits eine Textsorte mit fester Form und Textstruktur zu einer neuen Qualität vermischen, wie in Blogs, Twitter, Portalen, Schreib- und thematischen Foren (Turkowska, Erzählliteratur, 2014, S. 436-437).

Epik im Netz Remediatisierung

Netzepik Kommunikation,

Kollaboration

Computerepik Multimedia, Programmierung Epik in Textarchiven

(Digitalisierungsprojekte) Epik auf Webseiten der Autoren

Erzähltexte in Literatur- portalen und Zeitschriften online

literarische Wandertexte in literarischen Mailing-Listen oder Newsgroups

fiktionale narrative E-Texte (Kurzgeschichten und

Erzählungen) auf

Schreibforen

Erzählende kollaborative

Hyperfiktionen

Multimedia-Epen, lineare multimediale Fiktionen (Text, Bild, Ton)

Hypermedia-Epen,

(nichtlineare multimediale Fiktionen/ hypermediale Fiktionen)

Schreibeprojekte Fortsetzungsgeschichten Fanfiktionen

Internetromane

Online-Tagebücher: Blogs erzählende 'Twitteratur':

Microgeschichten auf Twitter

Autobiographisches

historisches Erzählen in Projekten für kollektives Gedächtnis

Erzählen auf thematischen Internetforen oder Webseiten

(autobiographisch, faktuell)

Narrative Spiele:

Textadventures, MUDs multimedial bereicherte Erzähltexte als Enhanced E-Book mit Audio- und Videoelementen.

Tabelle 1. Epik im Internet (Turkowska, Erzählliteratur, 2014, S. 437).

Im ersten Artikelteil wurden die in der Tabelle genannten Gattungen charakterisiert und zwei Phänomene der Netzepik näher dargestellt: erzählende Twitteratur und autobiografisches historisches Erzählen im GenerationenProjekt. Im vorliegenden Artikelteil soll die Präsentation der Netzepik mit Internetromanen und Fanfiktionen fortgesetzt werden.

3. Ausgewählte Formen der Netzepik

3.1. Internetroman

Unter dem Begriff 'Internetroman' versteht man umfangreiche, mehrsträngige Erzählwerke mit komplexer Struktur, die als E-Text geschrieben und speziell für die Veröffentlichung im Internet bestimmt sind. In Bezug auf ihre Autorschaft kann man zwischen individuell geschriebenen Texten eines Verfassers (entweder eines etablierten Schriftstellers, eines Netzkünstlers oder Hobbyautors) bzw. Mehrautorenprojekten unterscheiden.

Für den Ursprung und Maβstab der kollaborativ geschriebenen Internetromane gilt das Projekt Die Säulen von Llacaan, welches im Portal NetzWerke 1997-2008 bestanden hat. Seinen Ursprung bildeten drei von Roger Nelke geschriebene Anfangsgeschichten, zu denen die Nutzer Fortsetzungen geschickt haben. Es war ein Netzroman im doppelten Sinne: Zum einen durch die Vernetzung zwischen den Autoren entstanden, zum anderen mit multinlinearer Netzstruktur. Die Zahl der Fortstetzungen überschritt 160, die aktive Arbeit am Projekt wurde 2001 eingestellt und es wurde 2008 aus dem Netz entfernt. Nach seinem Vorbild entstanden weitere, die im Fantasy- Umfeld spielten. An dem zweiten Roman, Die Perlen von Caala-Elen (Ulshöfer, Die Perlen, 2008), seinem unmittelbaren Nachfolger, der einen Aspekt der Llacan-Geschichte weiter führte, wurde 1999-2008 geschrieben. Der dritte Roman dieser Art, Magische Welt Ija Macar (seit 1999), besteht im Portal für Drachen- und Fantasystories, Drachental. Die Projekte werden 'interaktive Netzromane' genannt, die Interaktivität der Nutzer beruht auf dem Mitschreiben. Ihre Beiträge werden per Email an den Projektleiter geschickt, der als die übergeordnete Autoreninstanz fungiert und sie an passenden Stellen ans Ganzwerk anschlieβt. Die 'Netzstruktur' bedeutet, dass Textteile nichtlinear, rhizomartig miteinander verknüpft sind. Nicht jedes Textsegment muss mit jedem verbunden werden, es gibt keine linear-hierarchische Anordnung und häufig auch keinen festgelegten Anfang oder Schluss. Die Reihenfolge, in denen man die einzelnen Beiträge liest, ist beliebig. Im Unterschied zum Hypertext mit zu alternativen Fortsetzungen führenden Links, befindet sich eine Fortsetzung am Ende des jeweiligen Kapitels, so, dass die Textfolgen nur nacheinander in der vom Autor festgelegten Reihenfolge rezipiert werden können, es gibt keine alternativen, vom Leser freiwillig gewählten Lesepfade. Die Netzstruktur wird von der Autorin S.

Ulshöfer wie folgt beschrieben:

Im Gegensatz zu den sonstigen interaktiven Mitschreib-Stories hat der Netzroman nicht einfach nur einen Anfangspunkt, der Teil für Teil weiter entwickelt wird, sondern gleich mehrere Einstiegspunkte. Zu diesen können Fortsetzungen geschrieben werden [...] [so dass] an jeder Stelle des Romans neue Teile angefügt werden können. Es bilden sich Erzählungsstränge, die auseinander driften [...]. Genauso ist es aber auch möglich, dass sie wieder aufeinander treffen und gemeinsam weiterfließen, denn neue Fortsetzungen dürfen mit Geschichten, die schon geschrieben wurden, zusammengeführt werden (Ulshöfer, Die Perlen, 2008, S. XX).

Mitschreiberomane mit Netzstruktur haben eine originelle, offene rhizomartige Struktur, ausschlieβlich für das Internet typisch und im Druckmedium Buch nicht erreichbar. Sie entstehen in der kollaborativen Autorschaft, nur dank der zeit- und ortsungebundenen Netzkommunikation möglich. Deswegen bilden sie eine genuine Gattung der erzählenden Netzliteratur. Allerdings sind sie in der Thematik an traditionelle Stoffe und Strukturen gebunden (typische Fantasywelt, narrative

Struktur des Märchens). Inhaltlich gehören sie zur trivialen Unterhaltungsliteratur und bilden keine neue literaturästhetische Qualität.

Weniger innovativ in der medialen Form sind von einem Autor geschriebene Romane. Sie entstehen als E-Texte und werden nur zur Veröffentlichung im Internet vorgesehen, die Druckausgabe wird nicht in Betracht gezogen. Bekannte Schriftsteller wählen aus ökonomischen Gründen nur ausnahmsweise diese Form. Das ästhetisch interessanteste Werk ist der 'Privatroman' Neid von Elfriede Jelinek (Jelinek, Neid, 2008), auf ihrer Webseite publiziert. Es wurde innerhalb eines Jahres geschrieben und kapitelweise (insgesamt 5 Kapitel) ins Netz gestellt. Es trägt alle Stilmerkmale der Prosa der Nobelpreisträgerin, ist aber im Inhalt viel persönlicher (daher die Bezeichnung 'Privatroman') und in der Struktur offener, loser als die Druckromane. Die Kohärenzbildung und sogar die Korrektur werden im letzten Satz den Rezipienten überlassen:

"Unvollständige oder fehlerhafte Sätze bitte (jeder für sich selbst) ergänzen bzw. korrigieren!"

(Jelinek, Neid, 2008, S. XX). Die Autorin benutzte das Medium, welches weniger verbindlich für den Autor ist, um sich keinen Zwang aufzulegen und nur das und nur dann zu schreiben, was und wann es ihr beliebt, ohne Institutionen des herkömmlichen Literaturbetriebs zu beanspruchen.

Die Autoren, die mit ihrem Schaffen ihren Lebensunterhalt verdienen, sind nicht geneigt, ihre Werke umsonst online publik zu machen. Stephen King, der über die Einkünfte aus seinen Werken nicht klagen mag, hat die Arbeit an seinem Internet-Horror The Plant nach dem 4. Kapitel eingestellt, nachdem die Zahl der zum Bezahlen von 1 Dollar bereitwilligen Leser nicht groβ genug war (Internet-Roman 2000).

Die Autoren, die ihre schriftstellerische Laufbahn erst beginnen, greifen dagegen gern zum Internet als Publikationsmedium und bieten ihre Romane kapitelweise als Fortsetzungsromane oder schon in der fertigen Form den Internetlesern an. Ein Beispiel für einen Fortsetzungsroman ist Risiko reset, von einem anonymen Autor geschrieben und auf der eigenen Webseite publiziert. Erzählt wird eine mysteriöse Geschichte, in der die Erzählerin nach der Erfahrung des Nahtodes von übersinnlichen Kräften die Möglichkeit zu einem Neustart im Leben bekommt, allerdings mit dem Risiko, in unabsehbarer Zukunft eines Todes zu sterben, dessen Art sie selbst gewählt hat. Mit Entsetzen entdeckt sie, dass alle, die am Unfall teilgenommen haben, dieselbe Vision hatten und nacheinander sterben. Der Text folgt traditionellen Erzählmustern eines Kriminalromans (Ich-Erzählerin, vom Typ des an der Handlung beteiligen, erlebenden Ichs, allmähliche Ermittlung des Falls). Die Idee für die Handlung ist interessant, die Spannung geschickt erzeugt. Der Roman sollte kapitelweise fortgesetzt werden, kam allerdings nicht über den ersten Teil hinaus.

Eine andere Art des Internetromans ist Buddieliste. Netz der Lügen (Denninger, Buddieliste, 2001).

Die Autorin gehört zum Kreis der Online-Schriftsteller, publiziert ihre Texte auf Portalen für Erzählungen bzw. veröffentlicht sie als E-Bücher. Der erwähnte Roman wird als pdf auf einer

Webseite zum freien Lesen und Downloaden gestellt. Es ist ein konventioneller E-Text, zum Teil stilisiert auf ein Chat-Gespräch, mit allen dazu gehörigen Textmerkmalen, die sich mit inneren Monologen der einzelnen Ich-Erzähler vermischen. Aus dem anfänglichen Chatten ergibt sich allmählich eine Geschichte über Identitätsverlust, Computerabhängigkeit und Unfähigkeit zur Unterscheidung zwischen dem realen und virtuellen Leben. Die Geschichte handelt von einer Chat- Clique, den Buddies, und ihrer Existenz voller Lügen. Alle Figuren haben eigene Probleme und Geheimnisse, deswegen verstecken sie sich hinter fiktiven Profilen, verheimlichen ihre wahren Lebensverhältnisse und verbringen die gesamte Freizeit im Chat, wo sie, von der Realität unbelastet, frei flirten und scherzen. Die virtuelle Chatrealität gibt aber keinen Dauerschutz vor der Wirklichkeit, die Wahrheit kommt ans Licht und stiftet Verwirrung im Leben der Figuren. Die mehrsträngige Handlung wird multiperspektivisch in den Ich-Erzählungen der Figuren dargeboten, die zu einem spannungsvollen Ganzen zusammengeflochten werden. Besonders witzig sind die Chatgespräche und virtuelle Steckbriefbeschreibungen der Buddies.

Internetromane sind eine heterogene, in vielen Sprachräumen verbreitete Erscheinung. Einen besonderen Rang erhalten sie in nicht-demokratischen Ländern, wo sie der Zensur der offiziellen Verlage zu entgehen versuchen (z.B in Russland, vgl. Schmidt, Russische, 2011). Andererseits trifft man darunter auch Texte schlechter Qualität, die die Probe des Verlagslektorats nicht überstehen würden. Die Flüchtigkeit und Unverbindlichkeit des Internets verursachen, dass viele Romanprojekte aus Zeit- oder Interessemangel eingestellt und nicht zu Ende geführt werden.

3.2. Fanfiktion

Die Überflutung der heutigen Realität mit diversen Medien, die wahre und fiktionale Geschichten vermitteln, bleibt nicht ohne Auswirkung auf Inhalte des Erzählens online. Die Erzählstoffe werden oft erfolgreichen kommerziell verbreiteten Geschichten in Kinofilmen, Büchern, Spielfilmen, Fernsehserien, Computerspielen usw. entnommen. Sie wachsen zu ganzen Erzähluniversen, nicht mehr von einem Medium repräsentiert, sondern im Zusammenspiel von Filmen, Fernsehserien, DVD-Serien, Romanreihen, Comics, Video- und Computerspielen. Erfolgreiche Geschichten werden zu transmedialen Erzählkomplexen ausgeweitet. Elemente ihrer fiktionalen Welt (Figuren, Requisite) werden dank Merchandising zu einer weiteren Einkommensquelle der Unterhaltungsindustrie (vgl. Renner, Erzählen, 2013, S. 3, 8). Einen beträchtlichen Teil des transmedialen Erzählens bildet die Aktivität im Internet, sowohl seitens professioneller Schriftsteller, die gegen Entgelt die Geschichten weiter spinnen, als auch der Fans, die freiwillig Fanfiktionen schreiben.

Fanfiktionen oder Fangeschichten (bezeichnet auch als Fan-Fiction, Fanfiction, kurz Fanfic oder FF), sind Erzählungen, von Fans eines Originalwerkes geschrieben, sei es Buch, Kinofilm, Fernsehserie, Comic, Computerspiel u.a. Sie stellen die Figuren bzw. die fiktive Welt dieses Werkes in neuen, fortgeführten oder alternativen Handlungen dar. Sie werden aber auch über real existierende Personen der Pop-Kultur (z. B. bekannte Schauspieler, Musiker oder Sportler) erstellt.

Das Erzählen von Geschichten über fiktionale Figuren und Welten bekannter Originalwerke ist so alt wie Literatur selbst. Beispiele dafür findet man in zahlreichen diversen Varianten der antiken Mythen, Epen oder apokryphischen Bibelgeschichten. Die Entwicklung der modernen Fanfiktion wird mit den in den 1920er Jahren von Fangruppen geschriebenen Geschichten zu Jane Austens Büchern in Verbindung gebracht. In den 1930er Jahren entstanden viele Geschichten über weitere Abenteuer von Sherlock Holmes. Die Gattung wurde Ende 1960er Jahre in den Star-Trek-Fanzinen popularisiert, in denen Fanfiktionen zu dieser Serie publiziert wurden. Die Gattung blieb bis in die 1990er Jahre hinein auf die Zeitschriften begrenzt, erst mit dem Aufkommen des Internets wurde sie zu einem Massenphänomen (Fan-Fiction 2014).

Das Erzählen in Fanfiktionen wird dank der freien Kommunikation im Internet, ungebunden an Echtzeit und Ort ermöglicht, was vom geschäftlichen Kalkül ausgenutzt und vom Marketing der Unterhaltungsindustrie stimuliert wurde. Frühere Formen dieser von Medien- und Unterhaltungsindustrie inspirierten Erzähltexte entwickelten sich schon im Web 1.0, es waren literarische Wandertexte in Mailinglisten und literarischen Newsgroups, welche in den 1990ern die Hauptformen der Netzliteratur bildeten. Sie sind etwa nach 2000 den moderneren Kommunikationsformen wie offene Diskussionsforen gewichen (vgl. Schneider 2008, S. 231).

Heutzutage wird die Gattung wegen der Urheberrechte in der Entwicklung stark gehemmt, die Fanfiktion spielt sich daher meistens im nichtkommerziellen Untergrund von Fangemeinden ab.

Im deutschsprachigen Internet findet man eine Unzahl von Portalen für Fanfiktionen. Die meisten davon sind den Science-Fiction-Stoffen gewidmet. Besonders zahlreich sind Geschichten zu Star Trek und zu George Lucas' Star Wars.1 Star Trek, das erste multimediale Erzähluniversum, übt eine nicht nachlassende Faszination auf immer neue Fangenerationen aus. Im deutschsprachigen Raum bieten z.B. die Portale TrekNation und Star Trek Fanfiktion den Hobbyautoren Platz für ihre Fangeschichten.2 Die durch die Star-Trek-Fangemeinde veröffentlichte Literatur ist von besonderer

1 Das Erzählkomplex Star Trek umfasst sechs Science-Fiction-Fernsehserien mit insgesamt 726 Episoden, zwölf Kinofilme, zahlreiche Romane, Computerspiele und andere Werke und ist eines der populärsten Werke in der Geschichte der Science-Fiction-Unterhaltung. Es basiert auf der Fernsehserie Raumschiff Enterprise (1966-69) von Gene Roddenberry. Das multimediale Erzähluniversum Star Wars (seit 1977) umfasst 6 Kinofilme von George Lucas, 8 Fernsehserien, Romane, Comics, Video- und Computerspiele, Spielzeuge, Kostüme und andere Produkte (vgl. Star Trek 2014, Star Wars 2014).

2 http://treknation.net/ und http://de.stexpanded.wikia.com/wiki/Hauptseite . Fanfiktionen zu Star Trek gibt es auch auf Fanfiktion.de: http://www.fanfiktion.de/Star-Trek-2009-/c/101001007 (20.12 2014).

Bedeutung für die Entwicklung der Gattung Fanfiktion im Allgemeinen. Sie wurde auch Gegenstand literaturwissenschaftlicher Untersuchungen (Bargmann, Deutschsprachige, 2013).

Auslöser für die Fangeschichten bilden vor allem Figuren, Nebenhandlungen, angedeutete Szenen und Motive der Originalwerke, die in den Texten der Hobbyautoren weiter geführt, variiert, ergänzt werden. Für die Weiterführung der Geschichten wird nicht das Literarästhetische, Strukturelle zur Grundlage des Weitererzählens – die Erzählstruktur bleibt traditionell und folgt dem fiktionalen Schema des Märchens bzw. Abenteuerromans – sondern das Phantastische der dargestellten Fantasy-Welt. Z.B. im Erzählkomplex Star Wars ist nicht das narrative Muster der Heldenreise entscheidend, sondern Zeichenüberschuss und Detaillverliebtheit der filmischen Gestaltung. Darauf bauen vorwiegend die Autoren der Fangeschichten auf, indem sie Nebenfiguren und Nebenhandlungen zum Kern neuer Satellitengeschichten mit zahllosen intertextuellen Querverweisen auf das Originalwerk erwachsen lassen (Renner, Erzählen, 2013, S. 8). Dabei werden meistens einfache Geschichten mit gängigen Erzählstrukturen und einfachen Plots produziert, wie z.B. Star Wars: Rebels - Heras Lovestory (Baka, Star Wars, 2014).

Die Fantasy-Stoffe sind als Vorlage für Fanfiktionen besonders beliebt: die fiktive Tolkien-Welt seiner Romane Hobbit und Der Herr der Ringe, Romane über Harry Potter, die Fernsehserie Xena, die Kriegerprinzessin (1995-2001) u.a. So lässt sich die Fanfiktion als Folge eines erfolgreichen Marketings für Massenprodukte auffassen, als Nebenprodukt der Unterhaltungsindustrie und Medienkonzerne, die mit fiktiven Figuren der Popkultur Millionenumsätze machen.

Groβe Portale für deutschsprachige Fanfiktionen sind z.B. Myfanfiction und Fanfiktion.de.3 Auf Fanfiktion.de sind mehrere Kategorien repräsentiert (die in Klammern stehende Anzahl der Texte gibt Orientierung über Beliebtheit der Gattung): Anime und Manga (87003), Bücher (77028), Cartoons und Comics, (4426), Computerspiele (10333), Crossover (3754), Kinofilme (10151), Musicals (2243), Prominente (62744), Tabletop- und Rollenspiele (441), TV-Serien (44935). Neben Sci-Fi und Fantasy-Thematik findet man Fanfiktionen zu klassischen epischen und dramatischen Werken: Shakespeare (15), Oliver Twist (5), Lolita (1), Krabat (62), Die Vorstadtkrokodile (55), Die Unendliche Geschichte (3), Kabale und Liebe (4), Jane Austen (153), Grimms Märchen (83), Die drei Musketiere (81), Karl May (43), Der Name der Rose (2), Der Besuch der alten Dame (8), Goethes Faust (15). Die Zahl der Fangeschichten zur literarischen Klassik steht jedoch weit hinter derjenigen zu Bestsellern der Unterhaltungsliteratur: Harry Potter (36872), J.R.R. Tolkien (5778), Die Tribute von Panem (The Hunger Games) (4035).

Auf Myfanfiction werden die Texte den Kategorien Anime/ Manga, Games, Film, Literatur, Musik und Sport zugeordnet, unter 'unabhängigen Rubriken' werden Themen erwähnt wie Depression, Liebe, Humor, Horror, Natur, Krimi u.a. Auch hier gehört die Mehrheit der Titel in der Kategorie

Literatur zur gegenwärtigen Unterhaltungsliteratur: Abenteuer, Krimis, Fantasy, z.B. Chroniken von Narnia, Romane von Dan Brown, Enwor-Saga, Batmann, Die Tribute von Panem u.a. Nur Ausnahmen beziehen sich auf Klassik: Romeo und Julia, Faust, Vorstadtkrokodile, Krabat, Grimm- Märchen, Sherlock Holmes (wobei die 3 letzten zugleich den Lieblingsbereichen Fantasy und Krimi gehören).

Als ein Textbeispiel sei hier die Fangeschichte zu Faust 1 erwähnt: Faust die Dritte: Der Tragödie neuer Teil (Emotionpainter, Faust, 2014), ein typischer Paralleltext (vgl. unten). Er ist nach der Aussage der Verfasserin aus dem Bedürfnis entstanden, die altmodische Gelehrtentragödie, zu der die Jugendlichen kaum Zugang finden können, "durch etwas Modernes abzulösen", was der Begriffswelt der "Normalos des 21. Jahrhunderts" besser zugänglich ist, denn "Wir kleben an Tablets und Smartphones und übersehen den Teufel, wenn er vor uns steht" (Emotionpainter, Faust, 2014, S. XX). Plot und Figuren des Dramas werden in die Realität des 21. Jh. übertragen: Mefisto, ein reicher Geschäftsmann wettet mit seiner Ehefrau, dass Professor Faust, einer seiner redlichsten Mitarbeiter, der gerade in der Geldnot ist, der Verlockung durch Geld nicht widerstehen und den Wissensdrang vergessen wird. Die Erdgeistbeschwörung wird zur Bitte um Gehaltserhöhung beim Institutsdirektor, die Szene im Auerbachs Keller wird in eine "Bar im Downtown" verlegt, Fausts Verjüngung wird von einem Schönheitsdoktor vorgenommen, kein Walpurgisnachtball, sondern eine Halloweenparty findet statt. Margarete (Maggie) fürchtet wegen Schwangerschaft keine Verdammnis, sondern Entlassung aus ihrer Modellagentur, deswegen lässt sie das Kind abtreiben.

Sie wird jedoch wegen Besitz von Kokain verhaftet, welches sie in der Tasche der Jacke hatte, die ihr Faust geliehen hat (es war Kokain von Mephisto). Keine Zauberei, sondern Bestechung des Wachmanns erlauben Mephisto und Faust den "Knastbesuch", weil sich aber Maggie weigert, zu entfliehen, fliegen beide ohne sie nach Mallorca. Der Text ist witzig, er schöpft seine Komik aus dem Zusammenstoβ des gehobenen, tragischen Inhalts mit der gewöhnlichen, absolut unmagischen Realität und den technischen Erfindungen von heute. Der Plot wird chronologisch und einsträngig von dem auktorialen Erzähler dargeboten.

Die 'literarische' Qualität der Fanfiktionen im Internet ist schwankend. In öffentlich zugänglichen, automatisierten Textarchiven, die aufgrund der Einfachheit der Veröffentlichung besonders viele Geschichten anbieten, ist es schwer, gut geschriebene Geschichten zu finden. Einige Archive bestehen daher auf beta-gelesenen Geschichten, d.h. solchen, die ein Lektorat durchlaufen haben und zur Veröffentlichung qualifiziert worden sind (Fan-Fiction 2014).

Die Fanfiktion gehört zur Trivialliteratur, die auf nicht-professionellem Niveau gängige Stoffe und Erzählmuster vervielfältigt. Sie bildet einen Bereich der Hobbykunst, und ist als kreative Tätigkeit der Hobbyschriftsteller aus dem soziologischen Standpunkt her interessant, hat allerdings einen geringen ästhetischen Wert. Sie bildet keine neue Qualität, weder in der thematischen noch in der

narratologischen Hinsicht. Für die Charakteristik der Fanfiktion sind die aus der Literaturdidaktik stammenden Begriffe 'Eingreifstexte' und 'Paralleltexte', die von unprofessionellen Schreibern (Schülern) verfasste Texte bezeichnen, gut geeignet. Zu den Eingreifstexten gehören solche, die in den Originaltext eingreifen, d.h. ihn um neu erfundene Details, Motive und Nebenhandlungen bzw.

Handlungsepisoden als Binnengeschichten erweitern. In Paralleltexten werden die Originaltexte auf diverse Art umgeschrieben: unter Verwendung einer neuen Erzählperspektive (z.B. aus der Perspektive einer anderen Handlungsfigur), in einem anderen Sprachstil (z.B. in der Jugendsprache), unter Verwendung einer Schreibtechnik (z.B. innerer Monolog) u.a. Die meisten Fanfiktionen lassen sich den beiden Textkategorien zuordnen. Da zum Schreiben der Fanfiktionen genaues Lesen und Kenntnis der Handlung, Interpretation der Verhaltensweisen der Figuren sowie detailliertes Verstehen der Originalwerke erforderlich sind, wird das Schreiben von Fanfiktionen in schulischen Lernprozessen bei der Behandlung der Lektüren eingesetzt (wie die oben angeführte Faust-Fangeschichte, für den Deutschunterricht entstanden). Die kreative Interpretationsarbeit erlaubt es, die Lerner zu motivieren und das Interesse an Literatur zu erhalten.

4. Umbruch oder Fortsetzung?

Die in den beiden Artikeln vorgenommene Übersicht über die Gattungen der Erzählliteratur im Internet zeugt davon, dass sich der größte Teil der Erzählliteratur im Internet aus traditionellen Formen und altbewährten Mustern speist. Die meisten Erzählungen sind nach wie vor sprachlich codierte schriftliche Erzähltexte (digitalisierte Drucktexte wie E-Texte) mit traditionellen Strukturmerkmalen, und richten sich, ihrem Wesen entsprechend, nach tradierten Grundsätzen des verbalen Erzählens. Sie können mit Methoden der Erzähltextanalyse untersucht werden, was verursachte, dass Narratologie ins Internet Einzug gefunden hat. Das war auch nicht anders zu erwarten, denn das Internet mit seinem populärsten Dienst WWW ist im groβen Teil ein Schreib- und Lesemedium.

Die Erzählliteratur, die via Internet erreichbar ist, bewegt sich im Spannungsfeld zwischen zwei Polen: narratologischer Tradition und medialen Modernisierung. Das Verhältnis zwischen Neuen Medien und Erzahlen lässt sich annähernd mit der Formel bezeichnen: Je mehr sprachbezogen die Mediengenres, desto traditioneller in Form ist die Erzählung, je innovativer die Form (Multimedia- Kunst, Computerspiele), desto ästhetisch origineller die Narrationsform. Traditionell erzählt wird in der Mehrheit der erzählenden Netzliteratur: in der gesamten digitalisierten Erzählliteratur im Rahmen der 'Literatur im Netz', auf thematischen Diskussionsforen, in kollaborativen Schreibprojekten (faktualen wie Online-Tagebücher, sowie fiktionalen), auf Portalen zum kreativen Schreiben (Kurzgeschichten, Erzählungen), auf thematischen Foren sowie in Blogs, wo über

Alltagserfahrungen erzählt und reflektiert wird. Autobiografische Erzählungen nutzen traditionelle Erzählformen, von denen die populärste die Ich-Erzählform ist. Der Erzähler ist meistens das erlebende Ich, welches als Beteiligter an der Handlung fungiert. Dominierende Formen der Bewusstseinswiedergabe sind Gedanken- und Gefühlsbericht, in der Redewiedergabe überwiegt die indirekte Rede. In der Erzählstruktur ist eine starke Präsenz des Erzählers zu spüren.

Autobiografische Erinnerungen sind von dem oralen folkloristischen Alltagserzählen beeinflusst.

Das betrifft auch die Sprachebene: sie sind sprachlich unkompliziert, in einer einfachen Alltagssprache, ohne ausgesuchte Lexik und ausgebaute Syntax verfasst. Fiktionale Erzähltexte von Nachwuchsschriftstellern folgen auch den tradierten narrativen Formen.

Andererseits müssen sich auch traditionell konzipiere Erzähltexte unter veränderten Bedingungen des neuen Mediums in gewisser Hinsicht verändern. Der wichtigste Faktor der Veränderung ist die weltweite zeitlich unbegrenzte Kommunikation online. Ihre Folgen sind Veränderungen in der Produktion – kollaborative Autorschaft, wie in diversen Mitschreibeprojekten, und in der Rezeption – Möglichkeit der Feedbacks, Diskussion, Kommentare zum Erzählten. Das ist der Fall in Blogs, Diskussionsforen, Schreibportalen, Mitschreibprojekten. Neu sind auch ihr kultureller Kontext und die enorme Aufwertung des Erzählens: diese primäre anthropologische Praxis für Organisation und Vermittlung der Lebenserfahrung und des Wissens hat dank der Veröffentlichungs- und Kommunikationsmöglichkeiten des Internet an Bedeutung zugenommen. Die Benutzer erhielten mit dem Internet-Anschluss, den technischen Möglichkeiten des Web 2.0 und der Programmausstattung des Computers unbegrenzte Zugangsmöglichkeiten zu den Ressourcen des WWW und Möglichkeit der Mitgestaltung seiner Inhalte. Dem Bedürfnis zum Erzählen eigener Lebensgeschichten, gesättigt durch den Drang/ Zwang zur medialen Inszenierung und zum Publikmachen des eigenen Ichs kann im Internet ohne psychische Hemmungen und jegliche technische Einschränkungen nachgegangen werden. Die Menschen werden von Massenmedien zur Kreativität und quasi künstlerischen Betätigung ermuntert und zum Zur-Schau-Stellen des eigenen Lebens und eigener Persönlichkeit vielfach angeregt. Das verursacht eine enorme Flut von Produkten der kreativen Hobbybetätigung oder Amateurkunst im WWW. Unter solchen Produkten sind die auf dem Erzählen beruhenden besonders zahlreich. Daher hat das Erzählen einen hohen Rang als eine der wichtigsten Kulturpraktiken und eine der häufigsten Nutzer-Aktivitäten im Internet.

Bedeutend ist der Beitrag der Netzliteratur zur Umwertung des Autorbegriffs. Während man in der ersten Entwicklungsphase der digitalen Literatur von Möglichkeiten des gemeinsamen Schreibens im Netz beeindruckt war, von Auflösung des Individualautors im Nutzerkollektiv schwärmte und erneut den Tod des Autors verkündete, zeigte die spätere Schaffenspraxis, dass eine übergeordnete

Autoreninstanz, wenn auch weniger sichtbar und unter veränderten Produktions-, Distributions- und Rezeptionsbedingungen wirkend, doch unentbehrlich und in seiner Existenz unbedroht ist.4

Der Beitrag der erzählenden Netzliteratur zur ästhetischen Weiterentwicklung der Epik ist interessant, aber (noch?) nicht entscheidend. Sprachlich codierte fiktionale Texte, die von Hobbyautoren stammen, befriedigen zwar ihren Ergeiz und ihr Bedürfnis nach der kreativen Betätigung, folgen aber in Themenwahl und Erzählstruktur den populären, verbrauchten Schemen, die sie nachahmen, kombinieren und multiplizieren. Sie gehören daher zum Bereich der anspruchlosen Unterhaltung. Qualitativ neue Erzählformen resultieren aus der Medienkonvergenz im Computermedium. Innovative, genuin digitale Erzählgattungen mit neuen transmedialen Erzähltechniken sind textuelle und multimediale Hyperfiktionen, narrative Spiele, Textadventures, die die Interaktivität als Wesenszug des Internet zur Gestaltung des Erzählens im hohen Maβe nutzen. Hier gehören auch multimediale Kunstwerke mit narrativen Elementen, wo der traditionelle sprachliche Text nur einer der Elemente ist. Die multimediale Gestaltung verursacht, dass in der Erzählung nicht nur Narrationsregeln der sprachlichen Drucktexte, sondern auch narrative Ausdrucksmittel der auditiven und visuellen Medien eingesetzt werden. Solche Erzählformen nutzen vollkommen die modernen Möglichkeiten der digitalen Multimedia. Sie bilden allerdings nur einen kleinen Teil der Gesamtproduktion des Erzählens im Internet.

Jan Ulrich Hasecke, Netzliteraturautor und Manager des preisgekrönten GenerationenProjekts charakterisiert treffend die Erzählliteratur im Internet:

Die exponentiale Beschleunigung der Übertragungszeiten im Internet wird dazu führen, dass narrative Texte wieder ein größeres Gewicht bekommen werden. So wie Film und Fernsehen, die großen Kunstformen des 20. Jahrhunderts, von der Narration beherrscht wurden und werden, wird auch die Netzliteratur zukünftig narrativ sein. [...] Ob dabei allerdings eine technisch ausgeprägte Netzliteratur neue narrative Strategien entwickeln wird, ist noch nicht absehbar.

Ich habe da ernste Zweifel, da narrative Strukturen weniger von den Möglichkeiten der Technik als vielmehr von den Konventionen der Rezeption abhängig sind, und grundlegende narrative Strukturen [...] in der Literaturgeschichte eine geradezu äonenhafte Kontinuität aufweisen. Es werden also Internet-Erzähler kommen und uns mit den Mitteln des Netzes die alten Lieder singen, von Liebe, Ehrgeiz, Verrat und Tod, so wie der Sänger des Nibelungenliedes, so wie der Drehbuchautor einer kitschigen Seifenoper. Die Literaturindustrie wird das neue Medium so nutzen, dass ein maximaler Gewinn ermöglicht wird. Sie wird versuchen, den breiten Publikumsgeschmack mit multimedial runderneuerten, im Kern aber völlig konventionellen Erzählungen zu befriedigen, um ganz große Geschäfte zu machen (Hasecke, Netzliteratur, 2014 S. XX).

Die Erzählliteratur hat sich unter dem Einfluss des neuen Mediums Internet sehr verbreitet, aber nicht grundsätzlich verändert. Auch wenn narrative Texte im Internet in der formellen Hinsicht nicht immer etwas neue ästhetische Qualität schaffen, geben sie doch wichtige Erkenntnisse über

das Befinden der Mediengesellschaft. Schreiben und Lesen werden aufgewertet, erhalten eine viel größere kulturelle Bedeutung als in der Zeit vor Internet. Auf der anderen Seite verursachen Medialisierung und Publikmachung des Ichs in den gröβtenteils autobiografischen Erzählungen einen weitgehenden Verlust der Intimität, einen freiwilligen Verzicht auf das Private. Sie zeugen von dem Bedürfnis nach kollektivem Erleben und öffentlicher Inszenierung jeder Lebenserfahrung, die für die Mediengesellschaft charakteristisch sind.

Literatur

Baka: Star Wars: Rebels - Heras Lovestory. Scifi-Forum 2014. http://www.scifi-forum.de/off-topic/b-cher- fortsetzungsgeschichten/fanfiction-fortsetzungsgeschichten/76407-star-wars-rebels-heras-lovestory.html (20.12.2014).

Zit.: Baka, Star Wars, 2014.

Bargmann, Monika: Deutschsprachige Star Trek-Fan Fiction. Genre, Motive, Kanäle. Wien 2013.

http://othes.univie.ac.at/26296/1/2013-02-04_9405806.pdf (20.12.2014). Zit.: Bargmann, Deutschsprachige, 2013.

Denninger, Sybille C.: Buddieliste. Netz der Lügen. 2001.

http://www.tomshomepage.de/alphamaennchen.com/Roman%20Buddyliste%20Netz%20der%20Luegen%20-

%20Sybille%20Denninger.pdf (20.12.2014). Zit.: Denninger, Buddieliste, 2001.

Emotionpainter: Faust die Dritte: Der Tragödie neuer Teil. Myfanfiction 2014 http://www.myfanfiction.de/texte/faust- der-tragoedie-erster-teil/faust-die-dritte-der-tragoedie-neuer-teil.299163.html (20.12.2014). Zit.: Emotionpainter, Faust, 2014.

Fan-Fiktion Wikipedia 2014. http://de.wikipedia.org/wiki/Fan-Fiction (20.12.2014). Zit.: Fan-Fiktion 2014.

Hartling, Florian: Der digitale Autor: Autorschaft im Zeitalter des Internets. Bielefeld 2009. Zit.: Hartling, Autor, 2009.

Hasecke, Jan Ulrich: Was ist Netzliteratur. http://literatur.hasecke.com/Essays/Thesen_juh.html (20.12.2014). Zit:

Hasecke, Netzliteratur, 2014.

Internet-Roman: Der Horror hat ein Ende. Spiegel Online, 29.11.2000 http://www.spiegel.de/netzwelt/web/internet- roman-der-horror-hat-ein-ende-a-105370.html (20.12.2014). Zit.: Internet-Roman 2000.

Jelinek, Elfriede: Neid. 2008. http://www.elfriedejelinek.com/ (20.12.2014). Zit.: Jelinek, Neid, 2008.

Magische Welt Ija Macar 1999 http://www.drachental.de/ijamacar/im_index.htm (20.12.2014). Zit.: Magische Welt 1999.

Nieberle, Sigrid/ Strowick, Elisabeth: Narrating Gender. Einleitung. In: Nieberle, Sigrid/ Strowick, Elisabeth (Hrsg.):

Narration und Geschlecht: Texte, Medien, Episteme. Böhlau Verlag, Köln 2006 S. 7-18. Zit.: Nieberle/ Strowick, Narrating, 2006.

Nünning, Vera/ Nünning, Ansgar (Hrsg.): Erzähltheorie transgenerisch, intermedial, interdisziplinär. Trier 2002. Zit.:

Nünning, Erzähltheorie, 2002.

Nünning, Vera/ Nünning, Ansgar: Making Gendered Selves. In: Nieberle, Sigrid/ Strowick, Elisabeth (Hrsg.): Narration und Geschlecht: Texte, Medien, Episteme. Köln 2006 S 23-44. Zit.: Nünning, Making, 2006.

Renner, Karl Nikolaus: Erzählen im Zeitalter der Medienkonvergenz. Hintergrund. In : Renner, Karl Nikolaus/ Hoff, Dagmar/ Krings, Matthias (Hrsg.): Medien. Erzählen. Gesellschaft. Transmediales Erzählen im Zeitalter der

Medienkonvergenz. Berlin/ Boston 2013, S. 1-15. Zit.: Renner, Erzählen, 2013.

Risiko reset, 2014, http://www.risiko-reset.de/ (20.12.2014). Zit: Risiko 2014.

Ryan, Marie-Laure (Hrsg.): Narrative across Media. The Languages of Storytelling. University of Nebraska Press.

Lincoln, Nebraska u. London 2004. Zit.: Ryan, Narrative, 2004.

Schmidt, Henrike: Russische Literatur im Internet: Zwischen digitaler Folklore und politischer Propaganda. Bielefeld 2011. Zit.: Schmidt, Russische, 2011.

Schneider, Ingo: Erzählen und Erzählforschung im Internet. Tendenzen und Perspektiven. In: Schmitt, Christoph (Hrsg.): Erzählkulturen im Medienwandel. Münster 2008, S 225-242. Zit.: Schneider, Erzählen, 2008.

Star Trek. Wikipedia 2014. http://de.wikipedia.org/wiki/Star_Trek (20.12.2014). Zit.: Star Trek 2014.

Star Wars. Wikipedia 2014. http://de.wikipedia.org/wiki/Star_Wars (20.12.2014). Zit.: Star Wars 2014.

Turkowska, Ewa: Erzählliteratur im Internet. Studia Niemcoznawcze 53. Warszawa 2014, S. 435-450. Zit.: Turkowska, Erzählliteratur 2014.

Ulshöfer, Susanne: Die Perlen von Caala-Elen. 2008. http://www.zauberfee.de/zauberbuch/caala~elen/index.htm (20.12.2014). Zit.: Ulshöfer, Die Perlen, 2008.