BFP, Vol. 35, pp. 311-325, Dezember 2011 • Copyright © by Walter de Gruyter • Berlin • Boston. DOI10.1515/bfup.2011.045

Bibliotheken sollten ihre Kunden informieren, worum es sich bei Auskunfts- bzw. Informationsdienst handelt. Des Weite- ren sollten Umfang und Grenzen festgelegt und veröffent- licht werden. In den USA geschieht dies durch sogenannte

„Reference Service Policy Statements“. Policies für den Auskunftsdienst werten diesen auf, erhöhen die Sichtbarkeit solcher Angebote und beeinflussen die Erwartungen der Kun- den im besten Falle so, dass Kundenzufriedenheit entsteht.

Schlüsselwörter: Auskunftsdienst; Reference Service Policy Statement; Erwartungsmanagement

Reference Service Policy Statements1

Libraries should communicate what their reference and in- formation service encompasses. Furthermore, the purpose, scope and parameters should be defined and made accessible to the public. In the United States of America „Reference Service Policies“ serve this purpose. These policies increase the value and visibility of the service and influence the cus- tomer expectations, therefore ideally leading to customer satisfaction.

Keywords: Reference Service; Reference Service Policy Statement; Customer Relationship Management

Inhaltsübersicht

0 Einleitung ... 311

1 Theorie zur Auskunftsdienst-Policy ... 312

1.1 Library Policies ... 312

1.2 Reference Service Policies ... 313

1.3 Funktion ... 313

1.4 Bestandteile ... 314

2 Begründung einer Policy für den Auskunftsdienst ... 317

3 Verbreitung von Auskunftsdienst-Policies in Deutschland ... 319

3.1 Literatursichtung ... 319

3.2 Anfrage über Mailinglisten ... 319

1 Der Artikel basiert auf der Diplomarbeit „Policies für den Auskunfts- dienst – Funktion und Verbreitung in Deutschland“ im Studiengang Bibliothekswesen am Institut für Informationswissenschaft der Fach- hochschule Köln vom 30.08.2010. 3.3 Untersuchung ... 320

3.3.1 Kriterienkatalog ... 320

3.3.2 Auswahl der Testbibliotheken ... 320

3.3.3 Durchführung der Untersuchung ... 320

3.3.4 Ergebnisse der Untersuchung ... 321

3.3.5 Vorbildliche Policies ... 321

4 Schlussfolgerungen – analytische Zusammenfassung ... 321

0 Einleitung

Ein hochwertiger Informationsdienst hat großen Einfluss auf das Image einer Bibliothek. Die Bibliothek ist heutzutage nicht mehr erste oder gar überhaupt eine Anlaufstelle auf der Suche nach Informationen. Das Internet bietet freien Zugang zu einer Fülle von Informationen. Die reine Bereitstellung des Bibliotheksbestandes reicht in solch einer Umgebung nicht mehr aus. Der Kunde2 muss einen Mehrwert aus der Bibliotheksbenutzung ziehen können. Das sollte durch den Auskunftsdienst geschehen, der Informationen vermittelt und hilft, relevante von irrelevanten, seriöse von unseriösen Quellen zu trennen und auch explizit Fragen beantwortet.

In diesen digitalen Zeiten und der Flut von elektronischen Informationen nimmt die Bibliothek eine Vermittlerrolle ein, teilweise durch digitale Auskunft im Netz selbst. Aber auch dafür ist ein konventioneller Informationsdienst im Hinter- grund als Grundlage nötig3.

Aus Sicht des Kunden – auf der hier der Schwerpunkt liegt – kann der Informationsdienst als erste Anlaufstelle dienen und helfen, sich auf dem allgemeinen Informations- markt, aber auch in den bibliothekseigenen Informations- angeboten zurechtzufinden. Außerdem kann das Auskunfts- interview auch bei informations- und bibliothekskompeten- ten Kunden helfen, den Informationsbedarf zu klären und zu präzisieren.

Der Auskunftsdienst gehört also zu den Kerndienstleis- tungen einer Bibliothek und ist in Deutschland – im Vergleich mit z. B. den skandinavischen Ländern, den USA, Großbri- tannien oder den Niederlanden – unterentwickelt. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass diese Dienstleistung der großen Öffentlichkeit weitgehend unbekannt ist, da zu wenig dar- auf aufmerksam gemacht wird. Zwar hat sich hierzulande auch die digitale Auskunft mehr oder weniger durchgesetzt, aber auch für diese Angebote fehlt oft das Marketing. Selbst wenn das Angebot trotz oftmals versteckter Lage auf der Website der Bibliothek gefunden wird, fehlen größtenteils Informationen, die dem Kunden mitteilen, was der Service beinhaltet. In den USA erfüllen diesen Zweck sogenannte 2 Aus Gründen der Lesbarkeit wird die männliche Sprachform für Per-

sonen verwendet – es sind damit stets auch die weiblichen Personen gemeint.

3 Vgl. Lewe, Brunhilde: Informationsdienst in Öffentlichen Bibliothe- ken. Grundlagen für Planung und Praxis. Köln 1999 (Kölner Arbeiten zum Bibliotheks- und Dokumentationswesen, 25) S. 16.

Policies für den Auskunftsdienst

1Tara Niemitz

ZB MED Medizin. Gesundheit.

Gleueler Straße 60.

D-50931 Köln.

E-Mail: tara.niemitz@zbmed.de.

Reference Service Policies. Sie dienen sowohl den Mitarbei- tern als Orientierung als auch den Kunden zur besseren Ein- schätzung der Dienstleistung.

In meiner Diplomarbeit stellte ich mir die Frage, ob Policies für den Auskunftsdienst gebraucht werden, wel- che Funktion sie erfüllen können, und wie verbreitet sie in Deutschland sind. Zu den Ausgangsthesen zählte, dass Policies nur in wenigen Bibliotheken vorhanden sind, aber dennoch – gerade im Hinblick auf die von Bibliotheken zu- nehmend angestrebte Kundenorientierung – eine wichtige Funktion erfüllen könnten. Der Fokus der Betrachtung liegt auf deutschen Policies, und zwar den Policies, die dem Kun- den öffentlich zugänglich gemacht werden, nicht auf inter- nen Standards oder Konzeptionen. In meiner Arbeit begrün- dete ich die Notwendigkeit von Policies und habe versucht, den Status quo in Deutschland zu erfassen. Dies geschah einerseits durch Auswertung von amerikanischer und deut- scher Literatur zum Thema, andererseits durch Befragungen der Bibliotheken mithilfe bibliothekarischer Mailinglisten.

Schließlich sollte in einer repräsentativen Überprüfung aus- gewählter Bibliotheks-Homepages festgestellt werden, in welchem Umfang Policies in Auskunftsdiensten deutscher Bibliotheken bereits vorhanden sind. Darüber hinaus sollten erreichbare Policies thematisch und strukturell analysiert werden. Dazu wurde auf Grundlage der ausgewerteten Lite- ratur ein Kriterienkatalog erstellt, anhand dessen die einzel- nen Komponenten abgeprüft wurden.

In diesem Artikel möchte ich Auszüge meiner Arbeit vor- stellen und die Ergebnisse zusammenfassen. Dies geschieht in vier Schritten. Zuerst werden die Theorie der Reference Service Policies und die betriebswirtschaftliche Begründung dargelegt. Danach erfolgt eine kurze Darstellung und Aus- wertung der Untersuchung. Abschließend findet eine ana- lytische Zusammenfassung der Ergebnisse statt.

In dieser Arbeit wird die Bezeichnung „Policy“ ver- wendet, da kein einheitlicher, eindeutiger deutscher Begriff zu finden ist. Auch in der deutschen Literatur wird die Be- zeichnung „Policy“ verwendet. (Vgl. Klostermann4, Georgy/

Nothen5, Krüger6 – spricht auch von „Leistungsdarstellung“–, Zachlod – spricht auch von „Nutzungsbedingungen“, sagt jedoch: „Eine eindeutige Übersetzung, die alle Facetten des Begriffs Policy umfasst, ist nicht möglich.“7)

4 Klostermann, Jürgen: Digitale Auskunft in Bibliotheken. Eine ver- gleichende Evaluation zwischen ausgewählten digitalen Auskunfts- verbünden. Köln 2007 (Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Bd. 52). <http://www.fbi.fh-koeln.de/

institut/papers/kabi/volltexte/Band052.pdf> ( 27.05.2011).

5 Georgy, Ursula; Nothen, Kathrin: Das Vertrauen der Kunden auf Dauer gewinnen. Der Auskunftsdienst als Marketinginstrument für Bibliotheken. In: BuB 3 (2006) S. 238–244.

6 Krüger, Nicole: EconDesk: Erwartungs- und Qualitätsmanage- ment in der Online-Vermittlung von Fachinformationen. Vortrag auf dem 3. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek „In- formation und Ethik“, 2007. <http://www.opus-bayern.de/bib-info/

volltexte/2007/303/> (28.05.2011).

7 Zachlod, Thomas: Auskunft und Informationsdienstleistungen Deut- scher Bibliotheken im Internet. In: Fuhlrott, Rolf; Krauß-Leichert, Ute; Schütte, Christoph-Hubert (Hg.): Innovationsforum 2004. Bi- bliotheken – moderne Dienstleister und Unternehmen. Wiesbaden 2004 (BIT online, 7), S. 179–255, hier: S. 190.

1 Theorie zur Auskunftsdienst-Policy

1.1 Library Policies

Library Policies sind in der US-amerikanischen Bibliotheks- landschaft etwas Übliches. Die Bibliothek an sich verfügt über eine allgemeine Library Policy, und diverse Einzelbe- reiche haben ihre eigene (Collection Development Policy, Confidentiality Policy, Fines, Fees and Charges Policy, Inter- library Loan Policy usw.). Es gibt Internetseiten, die solche Policies einzelner Bibliotheken zusammentragen8 sowie Ratgeber für den Bibliotheksmanager zum Erstellen und Überarbeiten von Policies9. Dort wird davon ausgegangen, dass Bibliotheken grundsätzlich über Policies verfügen10. Scheele schreibt schon 1983: „Reference service policies and procedures – we all have them.“11

In Deutschland gibt es eine vergleichbare Kultur nicht.

Erst langsam übernehmen Bibliotheken betriebswirtschaft- liche Konzepte. Allerdings entwickeln und veröffentlichen auch immer mehr deutsche Bibliotheken zumindest Biblio- theksleitbilder. Diese sind jedoch eher allgemein und un- konkret gehalten, eine Policy geht in ihrer Detailliertheit darüber hinaus.12

Was genau versteht man unter einer Library Policy? Zwei Definitionen sollen beispielhaft wiedergegeben werden.

“A policy is a set of guidelines that define managerial actions and decisions. The policy serves as the guiding principle for decisions and actions. Policies are designed to help staff deal with particular issues and problems that have arisen, or are likely to arise, in the course of conduc- ting business. The term may also be used more broadly to

8 z. B. „Library Policies on the Web“ vom Municipal Research and Services Center of Washington: <http://www.mrsc.org/subjects/

infoserv/publiclib/libpolicy.aspx> (30.05.2011) oder “Wisconsin Public Library Policy Resources” vom Wisconsin Department of Pu- blic Instruction: <http://dpi.wi.gov/pld/policies.html> (30. 05. 2011).

9 s. z. B. Nelson, Sandra; Garcia, June: Creating policies for results.

From chaos to clarity. United States 2003. Larson, Jeanette; Totten, Herman L.: The public library policy writer. A guidebook with mo- del policies on CD-ROM. New York 2008. Brumley, Rebecca: The public library manager‘s forms, policies, and procedures handbook with CD-ROM. New York 2004. Brumley, Rebecca: The reference librarian‘s policies, forms, guidelines, and procedures handbook. New York 2006.

10 Vgl. z. B. Nelson, Garcia (Anm. 9) S. 2.

11 Scheele, Barbara: Reference Management. Rezension zu „Reference and Online Services Handbook: Guidelines, Policies, and Procedures for Li- braries. Ed. by Bill Katz and Anne Clifford. New York: Neal-Schumann, 1982”. In: Reference Services Review 2 (1983) S. 81–82, hier: S. 81.

12 Zu Leitbildern in Bibliotheken s. Umlauf, Konrad: Leitbilder als Instrument der Profilierung und kommunalpolitischen Verankerung öffentlicher Bibliotheken. Institut für Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin. Berlin 1999 (Berliner Handrei- chungen zur Bibliothekswissenschaft, 55). <http://www.ib.hu-berlin.

de/~kumlau/handreichungen/h55> (28.05.2011). Umlauf, Konrad:

Leiten + Bilden = Leitbild. Das Bibliotheksleitbild: Inhalt–Funktion–

Anforderungen–Erstellung–Umsetzung. In: Buch und Bibliothek 2 (1999) S. 98–105. Raabe, Beate: Bibliotheksleitbilder im internatio- nalen Vergleich. Berlin 2009 (Berliner Handreichungen zur Biblio- theks- und Informationswissenschaft, 258). <http://nbn-resolving.de/

urn:nbn:de:kobv:11-100101872> (28.05.2011).

include procedures, regulations, and other documents that relate to the policy.”13

“Policy is defined as how an organization sets its rules under which services are offered or as guiding principles and a course of action thought to be advantageous.”14

Es handelt sich also um Richtlinien, die Management- handlungen und -entscheidungen bestimmen.

1.2 Reference Service Policies

Eine Reference Service Policy ist nun die Policy, die sich mit der Auskunftsdienstabteilung beschäftigt. Im Gegensatz zu beispielsweise einer Circulation Policy, die die Ausleihbedin- gungen regelt, ist eine Reference Policy nicht unerlässlich, um eine Auskunft zu geben. Deswegen ist sie auch nicht in jeder US-amerikanischen Bibliothek vorhanden. Die Lite- ratur rät aber dazu, Policies zu formulieren und immer ak- tuell zu halten15.

Die digitale Auskunft sollte in die Policy aufgenommen werden, und ihre Besonderheiten, wie z. B. Einschränkungen bezüglich der Benutzergruppe, der zugelassenen Fragenarten und Beantwortungszeiten sowie Angaben zum Datenschutz aufgeführt werden. Es kann auch eine separate Policy für die verschiedenen „Kanäle“ der Auskunftserteilung geben. Das bietet sich z. B. bei der digitalen Auskunft im Verbund an.

Auf jeden Fall sollten mindestens die wichtigsten Punkte auf der Internetseite dargelegt werden. Dies kann auch in Form von FAQ-Listen oder ähnlichem geschehen16.

Die externe Veröffentlichung von Policies wird in der Literatur kaum thematisiert. Ross et al. allerdings sagen, dass Policies zwei Adressaten haben: die Bibliothekskun- den und die Bibliotheksmitarbeiter. Für die Mitarbeiter gibt es ein ausführliches Policy-Handbuch, für die Kunden eine kürzere Darstellung, die die Angebote auflistet, erklärt, not- wendige Grenzen aufzeigt und auch erwartetes Kundenver- halten beschreibt. Ross et al. meinen, „Reference department policy statements” sollten sowohl für Kunden vor Ort zu- gänglich sein als auch auf der Bibliothekswebsite veröffent- licht werden. Vorteile sehen sie darin, dass so von anderen Bibliothekswebsites darauf verlinkt werden kann und dass umgekehrt von dort aus auf relevante Teile der eigenen Web- site und auf die verschiedenen Statements der Bibliotheks- verbände, die für den Nutzer hervorgehoben werden sollen, verlinkt werden kann. So könne man das Policy-Dokument selbst knapper halten17.

13 Larson, Totten (Anm. 9) S. 3.

14 Whitlatch, Jo Bell: Policies for Digital Reference. In: Lankes, R. David; Nicholson, Scott; Goodrum, Abby (Hg.): The digital re- ference research agenda. Compiled from the Digital Reference Re- search Symposium, August 2002, Harvard University. Chicago 2003 (Publications in librarianship, 55) S. 84–102, hier S. 84.

15 s. z. B. Nelson, Garcia (Anm. 9).

16 s. a. Zachlod (Anm. 7). Kern, M. Kathleen; Gillie, Esther: Virtual Reference Policies. An Examination of Current Practice. In: Lankes, R. David (Hg.): The virtual reference experience. Integrating theory into practice. New York 2004 (The virtual reference desk series) S. 165–184.

17 Vgl. Ross, Catherine Sheldrick; Nilsen, Kirsti; Dewdney, Patricia:

Conducting the reference interview. A how-to-do-it manual for li-

In älteren Werken heißt es häufig, die Policy solle dem Nutzer auf Anfrage zugänglich gemacht werden. In neuerer Literatur geht es vornehmlich um den digitalen Auskunfts- dienst, bei dem eine verkürzte Variante einer internen Po- licy für die Nutzer auf der Homepage bereitgestellt wird18. Ab und zu wird erwähnt, dass die Policy für den Nutzer aus seiner Perspektive geschrieben und positiv formuliert sein soll. Ausführliche Verfahrensweisen gehören nicht in eine Policy für die Kunden19.

1.3 Funktion

Die Funktionen von Reference Service Policies lassen sich von verschiedenen Adressaten her betrachten (nach Zim- mermann20):

intern:

Auskunftsdienst insgesamt

– Setzung allgemeiner Ziele und Grundsätze – Aufgabendefinition und Profilbildung – Leistungsmessung und Qualitätsverbesserung Mitarbeiter

– Vereinheitlichung der Qualität und Rückhalt – Zielidentifikation und Transparenz

– Trainingsinstrument Unterhaltsträger

– Information und Leistungsnachweis extern:

– Kunden

– Nutzenmaximierung und Kundenzufriedenheit – Kontinuität der Dienstleistungen

– Transparenz

Im Gegensatz zu Zimmermann liegt der Schwerpunkt in die- ser Arbeit auf der externen Funktion für den Kunden. Aller- dings kann dieser Punkt nicht isoliert betrachtet werden. Ein gut konzipierter, qualitativ hochwertiger Auskunftsdienst mit motivierten, informierten Mitarbeitern und einer gesamten Bibliotheksumwelt samt Unterhaltsträger, denen der Stellen- wert der Auskunft bewusst und wichtig ist, sind die Grund- lage und tragen wesentlich zur Kundenzufriedenheit bei.

Das Erstellen einer Policy erfordert das Verständnis von übergreifenden Zielen, Zweck und Richtung des Auskunfts- dienstes. Es wird ein besseres Bild des bedienten (oder nicht bedienten) Publikums erreicht. Die Policy erweitert den Blick über den Bereich der Auskunftstheke hinaus und hilft

brarians. New York 2002 (How-to-do-it manual for librarians, 117) S. 221.

18 Vgl. Lipow, Anne Grodzins: The virtual reference librarian‘s hand- book. Berkley 2003, S. 7.

19 Vgl. z. B. Becker, Tom; Riehm, Hanne: „Was für ein Service!“. Die Entwicklung von Qualitätsstandards für den Auskunftsdienst in der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig. In: Becker, Tom (Hg.): „Was für ein Service!“. Entwicklung und Sicherung der Auskunftsqualität von Bibliotheken. Wiesbaden 2007 (BIT online, 13) S. 159–186, hier S. 183.

20 Zimmermann, Jutta: Auf neue Herausforderungen professionell re- agieren: Entwicklung eines Auskunftsdienstkonzeptes für Öffent- liche Bibliotheken. Diplomarbeit. Stuttgart 2004. Fachhochschule Stuttgart–Hochschule der Medien. <http://opus.bsz-bw.de/hdms/

volltexte/2005/481/pdf/zimmermannjutta.pdf> (28.05.2011), S. 10ff.

bei der Ausrichtung am langfristigen Bedarf, statt an Routine und täglicher Zweckmäßigkeit. Policy Statements werden entwickelt, um Kontroversen zu klären und Fragen über die Grenzen des Service zu beantworten21.

Eine effektive Policy erhöht das Vertrauen und das Si- cherheitsgefühl der Kunden, zu wissen, dass sie jede Frage aus jedem Grund stellen können und diese vertraulich be- handelt wird. Außerdem bewirbt sie Bibliotheksdienstleis- tungen, kommuniziert also der Öffentlichkeit klar, welche Informationsmittel und -dienstleistungen die Bibliothek an- bietet. Eine schriftliche Darlegung von Richtlinien führt zu einem gleichbleibenden und gleichberechtigten Service für alle Kunden. Für die Bibliothek an sich bringt es Bekanntheit („Publicity“), wenn die Policy der Öffentlichkeit versichert, dass die Bibliothekare gut ausgebildete Informationsspezia- listen sind22.

Selbstvergewisserung ist eine weitere Funktion der Po- licy. Man zeigt den Kunden, dass man die eigene Arbeit re- flektiert. Außerhalb der Bibliothek sind die Standards Ins- trumente zur Darstellung der Dienstleistung nach außen23.

Die Funktionen einer Policy sind also die Kommunika- tion und Information. Die Mitarbeiter bekommen die Infor- mationen, die sie benötigen, und können auf dieser Grund- lage arbeiten. Sie gibt den Mitarbeitern Überblick, Rückhalt und Orientierung (z. B. mit der Festlegung von Standards, aber auch von Zielen und Selbstverständnissen). Es wird eindeutig festgeschrieben, wie die Verfahrensweise in einem bestimmten Fall ist, so dass die Bibliothek zum Beispiel auch juristisch abgesichert ist. Die konsequente Kommunikation und Information kommt dem Kunden doppelt zugute. Einer- seits bekommt er dadurch einen gleichbleibenden Service und andererseits kann er sich – im Falle einer veröffentlichten Policy – schon vor Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Bibliothek ein Bild machen und weiß, was er zu erwarten hat. Die Policy kann auch als Instrument zur Sicherung des Stellenwertes der Dienstleistung innerhalb und außerhalb der Bibliothek dienen. Die schriftlich fixierten Regelungen zu Umfang, Grenzen und Standards des Informationsdienstes können z. B. in juristischen Auseinandersetzungen heran- gezogen werden.

1.4 Bestandteile

Man muss zwischen Policies im Sinne von internen Kon- zepten, Richtlinien, Standards sowie Verfahrensweisen und Policy Statements, die zur Veröffentlichung, also zur Infor- mation des Kunden gedacht sind, unterscheiden. Für die Mitarbeiter sollte viel ausführlicher geregelt werden, wie genau vorgegangen werden soll. Zum Beispiel könnte in einem internen Papier stehen, dass Augenkontakt zu den Kunden aufgenommen werden soll, um Dienstleistungs- bereitschaft zu signalisieren. Diese spezifische Anweisung eignet sich nicht für die veröffentlichte Policy, dort kann 21 Katz, William Armstrong: Introduction to reference work. Volume II: Reference Services and Reference Processes. 8. ed. Boston 2002 (McGraw-Hill higher education) S. 185f.

22 Vgl. Brumley (2004, Anm. 9) S. 34f.

23 Vgl. Becker, Riehm (Anm. 19) S. 169.

allgemeiner ausgedrückt werden, dass alle Mitarbeiter des Auskunftsdienstes serviceorientiert arbeiten und dazu bei- tragen wollen, dass sich die Kunden willkommen fühlen.

Die veröffentlichten Bestandteile sind (meistens) auch Be- standteile des internen Konzepts. Sie beinhalten aber eben nicht die konkreten Vorgehensweisen oder z. B. Richtlinien zur Auswahl oder Aussonderung von Informationsmitteln, die Organisationsstruktur, den Belegungsplan, Verfahren zur Evaluation, Statistiken und Beschwerdemanagement24.

Schaut man sich Policies US-amerikanischer Bibliothe- ken an, so stellt man fest, dass diese inhaltlich sehr unter- schiedlich ausfallen können, angepasst an die jeweilige Situation der Bibliothek. Auch in Umfang und Gliederung haben sie einen eigenen Charakter. Trotzdem lassen sich Kernelemente ausmachen, die immer wieder vertreten sind.

Zimmermann benennt, angelehnt an die „Model Reference Guidelines“ des North Suburban Library System25 und den Entwurf der Reference and Adult Services Division der ALA26, mögliche Inhalte und Bestandteile eines „schriftli- chen Auskunftsdienstkonzeptes“, wie sie Reference Service Policy übersetzt. Eine Policy (bzw. ein Auskunftsdienstkon- zept) besteht demnach aus der Mission der Bibliothek und des Auskunftsdienstes, den angebotenen Dienstleistungen, Standards, Guidelines und Verfahrensweisen.27

Es gibt kaum theoretische US-amerikanische Literatur, die die Bestandteile einer Policy auflistet. Die meisten Pu- blikationen sind „Aus der Praxis für die Praxis“-Texte, in denen schon vorhandene Policies anderer Bibliotheken, teil- weise fast kommentarlos, zusammentragen werden. Daneben existieren Modell- bzw. Muster-Policies und die Auflistung von „Issues to address“ oder Fragen, die in der Policy be- antwortet werden sollen. Aus all diesen Quellen28, der eige- nen Durchsicht von im Netz publizierten Reference Poli- cies US-amerikanischer Bibliotheken und der Diplomarbeit Zimmermanns29 werden nun die Bestandteile, die sich zur Publikation eignen, kurz vorgestellt. Die amerikanischen Bibliotheken veröffentlichen teilweise die gesamte Policy inklusive der internen Anweisungen. Die Beispiel- und Mo- dell-Policies widmen sich zum Teil nur einem bestimmten Bibliothekstyp, zum Teil werden mehrere Typen abgehan-

24 Zur Erstellung eines internen Konzepts siehe Zimmermann (Anm. 20).

25 NSLS–ein Konsortium von über 650 Bibliotheken aller Bibliotheks- typen: <http://www.nsls.info/>. Für einen vollständigen Abdruck im Wortlaut s.: Model Reference Guidelines, NSLS. In: Thomsen, Eli- zabeth: Rethinking reference: the reference librarian‘s practical guide for surviving constant change. New York 1999, S. 267–278.

26 Information Services Policy Manual. An Outline. Developed by the Management of Reference Services Committee, RASD, ALA. In:

RQ 2 (1994) S. 165–172.

27 Vgl. Zimmermann (Anm. 20).

28 Brumley (2004, 2006, Anm. 9). Information Services Policy Manual (Anm. 26). Katz, Bill; Clifford, Anne (Hg.): Reference and Online Services Handbook. New York 1982. Ross et al. (Anm. 17). Lynch, Mary Jo: Academic Library Reference Policy Statement. In: Row- land, Arthur Ray (Hg.): The librarian and reference service. Hamden 1977 (Contributions to library literature), S. 211–220. Nelson, Garcia (Anm. 9). Larson, Totten (Anm. 9). Grodinsky, Deborah: Developing a Model Reference Policy. In: Illinois Libraries, November 1991, S. 513–514.

29 Zimmermann (Anm. 20).

delt, dann aber getrennt aufgelistet. Eine Unterscheidung findet an dieser Stelle nicht statt, da die Unterschiede nur inhaltlicher und nicht struktureller Art sind.

Angelehnt an Zimmermann30 erfolgt die grobe Einteilung in die drei Abschnitte „Auskunftsphilosophie“, „Informa- tionsangebote“ und „Standards und Guidelines“.

Auskunftsphilosophie

Die Auskunftsphilosophie umfasst allgemeine Ziele, Werte und Prinzipien und steht am Anfang einer Policy.

– Bibliotheksleitbild (Library Mission)

Die Library Mission, das „Mission Statement“, ist das Leitbild der Bibliothek, in dem die Ziele und das Selbst- verständnis der Bibliothek dargelegt werden31.

Das Mission Statement der Bibliothek soll die Ziele der gesamten Organisation mit den Zielen der Auskunftsab- teilung in Beziehung setzen.

– Leitbild der Auskunftsdienstabteilung (Reference Mission)

Das Leitbild der Auskunftsdienstabteilung sollte sich auf das übergreifende Leitbild der gesamten Bibliothek beziehen und das Selbstverständnis der Abteilung aus- drücken.

– Definition Auskunftsdienst32

Viele Policies enthalten eine institutionsspezifische Defi- nition von Auskunftsdienst. Darin wird das bibliotheks- eigene Verständnis der Dienstleistung beschrieben, so dass die Mitarbeiter und Kunden eine Orientierung ha- ben, was unter Reference Service bzw. Auskunftsdienst zu verstehen ist.

– Begründung der Policy

Hier wird begründet, warum eine Policy für den Aus- kunftsdienst verfasst wird. Meist werden das Anstreben von exzellentem und fairem und/oder gleichberechtigtem Service und die Funktion für die Mitarbeiter als Nach- schlage- oder Trainingsinstrument genannt. Erstaunlich selten wird auf den direkten Nutzen der Information für die Kunden eingegangen.

Informationsangebote

Dieser zweite große Abschnitt dient dazu, einen detaillierten Überblick über den Auskunftsdienst zu geben. Es werden die Mitarbeiter erwähnt, die Zielgruppe festgelegt, die ver- schiedenen Angebote vorgestellt, Umfang und Grenzen des Services aufgezeigt sowie die möglichen Wege, auf denen man den Service in Anspruch nehmen kann (vor Ort, Tele- fon, Fax, Brief, E-Mail, Chat), aufgeführt.

30 Zimmermann (Anm. 20). Zimmermann, Jutta: Auskunftsdienstkon- zepte. Theoretische Grundlagen und ein Praxisbeispiel: Das Aus- kunftsdienstkonzept der Stadtbibliothek Reutlingen. In: Becker, Tom (Hg.): „Was für ein Service!“. Entwicklung und Sicherung der Aus- kunftsqualität von Bibliotheken. Wiesbaden 2007 (BIT online, 13) S. 57–68.

31 s. Umlauf (Anm. 12) und Raabe (Anm. 12) zu Aufbau, Funktionen, Entwicklung von Bibliotheksleitbildern und Beispielen aus anderen Ländern.

32 Vgl. Nelson, Garcia (Anm. 9), S. 176.

– Zielgruppe

Es soll eindeutig festgelegt werden, wer berechtigt ist, den Service zu nutzen und Fragen zu stellen. Es kann auch erklärt werden, dass für unterschiedliche Zielgrup- pen die Dienstleistung in unterschiedlichem Umfang verfügbar ist. Hier könnte z. B. auch auf Gebühren für bestimmte Kundengruppen hingewiesen werden oder es könnten Prioritäten festgeschrieben werden, wie bei- spielsweise: Wer zuerst da ist, wird zuerst bedient; per- sönlich anwesende Kunden haben Vorrang vor Kunden, die per Telefon/Fax oder digital (E-Mail, Chat) anfragen;

oder: Mitglieder der Universität haben Vorrang vor ex- ternen Kunden. An dieser Stelle kann z. B. auch erwähnt werden, dass keine Diskriminierung stattfindet. In den USA könnte auf den “Code of Ethics“33 der ALA verwie- sen werden. Für Deutschland könnte analog auf die „Ethi- schen Grundsätze der Bibliotheks- und Informationsberu- fe“34 der BID – Bibliothek und Information Deutschland – aus dem Jahr 2007 Bezug genommen werden.

Für alle Arten der Auskunft sollte festgelegt werden, wer berechtigt ist, Fragen zu stellen. Besonders bei der digita- len Auskunft sollte dieser Punkt unter keinen Umständen fehlen. Die Festlegung der primären Nutzergruppe gibt den Mitarbeitern Sicherheit in der täglichen Praxis, führt zu einem gleich bleibenden Service, und die Kunden wis- sen, ob und in welchem Umfang sie die Dienstleistung in Anspruch nehmen können bzw. dürfen.

– Mitarbeiter

Unter der Rubrik Mitarbeiter sollte die Qualifikation und Rolle der Mitarbeiter im Auskunftsdienst beschrieben werden. Es könnten Anforderungen an deren Kenntnisse und Fähigkeiten, Verhaltensweisen und Einstellung ge- stellt werden. Auch ein Hinweis auf regelmäßige Fort- bildungen und Evaluationen des Personals sowie ein Foto könnten veröffentlicht werden. Es schafft Vertrauen, wenn der Kunde erfährt, dass gut ausgebildete, im besten Fall namentlich erwähnte, also greifbare, „echte“ Men- schen, den Auskunftsdienst besetzen. Auch veröffent- lichte Standards zu den gewünschten Verhaltensweisen des Personals können vertrauensbildend wirken.

– Angebotene Dienstleistungen

Hier erfolgt eine Aufzählung und bestenfalls kurze Er- klärung der verschiedenen Angebote. Das Ausmaß des Services, das „Service Level“, wird festgelegt. Wird mit dem Anfragenden persönlich zum Regal gegangen?

Werden direkte Auskünfte gegeben oder wird „Hilfe zur Selbsthilfe“ gegeben, indem nur auf relevante Quellen verwiesen wird? Außerdem werden die Kontaktmöglich- keiten aufgeführt (persönlich, telefonisch, per Brief, Fax, 33 Code of Ethics of the American Library Association. ALA Council 2008. <http://www.ala.org/ala/aboutala/offices/oif/ifgroups/cope/

Code%20of%20Ethics%202008.pdf> (28.05.2011).

34 Lison, Barbara: Ethik und Information. Ethische Grundsätze der Bi- bliotheks- und Informationsberufe. Herausgegeben von BID–Biblio- thek und Information Deutschland 2007. <http://www.bideutschland.

de/download/file/allgemein/EthikundInformation.pdf> (28.05.2011), S. 1f.

E-Mail, Chat) und welche Besonderheiten eventuell für diese verschiedenen Varianten gelten.

– Bestimmte Fragetypen

Hier wird definiert, in welchen Fällen die Bibliotheks- auskunft dienlich sein kann und wobei nicht. Es können Fragetypen festgelegt werden, die gestellt werden dürfen, und Einschränkungen gemacht werden, welche Fragen nicht oder nur teilweise beantwortet werden können oder dürfen. Meist sind juristische und medizinische Aus- künfte ausgeschlossen.

– Ressourcen / Reference Collection

In internen Policies kann hier festgelegt werden, wie die Auswahl der Informationsmittel erfolgt, sozusagen eine Art Bestandskonzept. In einer veröffentlichten Policy können an dieser Stelle die Ausleihmodalitäten für die

„Reference Collection“ erklärt werden oder eine Be- schreibung des Bestandes stattfinden mit einer Verpflich- tung, ihn immer aktuell zu halten. Der Kunde könnte beispielsweise auch auf die Möglichkeit hingewiesen werden, Anschaffungsvorschläge zu machen.

Standards und Guidelines

In diesem Abschnitt geht es um Richtlinien für Mitarbeiter und Kunden.

– Standards

Standards (selbst auferlegte Richtlinien) dienen primär den Mitarbeitern, könnten aber durchaus auch Teil einer veröffentlichten Policy sein. Sie demonstrieren den Stel- lenwert der Auskunft und geben Vertrauen. Auch für die anderen Abteilungen der Bibliothek kann die Einführung von Qualitätsstandards den Stellenwert der Auskunft demonstrieren. In den USA wird z. B. auf die Befolgung der „Guidelines for Behavioral Performance of Reference and Information Service Providers“35 der ALA hingewie- sen. Diese sind untergliedert in „General guidelines“, die auf jede Art von Auskunftsinteraktion angewendet wer- den können – persönlich und aus der Ferne („remote“), in „In Person guidelines“, die auf den persönlichen Aus- kunftsdienst vor Ort zugeschnitten sind, sowie „Remote guidelines“, die auf die Auskunft per Telefon, E-Mail, Chat etc. zugeschnitten sind, bei denen traditionelle vi- suelle und nonverbale Signale fehlen.

– Datenschutz („Confidentiality“, „Privacy“)

Datenschutz ist in den USA besonders seit der Ein- führung des sogenannten „Patriot Act“36 ein wichtiges Thema für Bibliotheken und den Auskunftsdienst37. Be- sonders der digitale Auskunftsdienst ist sensibel, da hier Protokolle erstellt werden und diese einfach zu speichern

35 Guidelines for Behavioral Performance of Reference and Information Services Providers. Revised by MOUSS Management of Reference Committee and approved by the RUSA Board of Directors. RUSA, ALA 2004. <http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/rusa/resources/gui- delines/guidelinesbehavioral.cfm> (28.05.2011).

36 „Patriot Act“ (HR 3162 RDS, October 24, 2001).

37 Vgl. Kern, Gillie (Anm. 16) und Ronan, Jana Smith: Chat reference.

A guide to live virtual reference services. Westport 2003.

und zu verbreiten sind38. Aber schon lange vor der Ein- führung der digitalen Auskunft gab die ALA 1971 eine Empfehlung zur Vertraulichkeit von Bibliotheksdatensät- zen heraus. Diese empfiehlt, eine entsprechende Policy einzuführen, die alle Datensätze, die den Namen eines Bi- bliotheksbenutzers enthalten, als vertraulich ausweist39. Eine Policy sollte Informationen darüber enthalten, wel- che Daten erhoben werden, wie sie benutzt werden, zu welchem Zweck und wie lange sie gespeichert werden.

Es sollte darauf geachtet werden, dass auch externe Fir- men, etwa bei der Nutzung fremder Server oder ander- weitigem Outsourcing, sich an Datenschutzregelungen halten. Die eventuelle Aufnahme von Fragen in eine sogenannte „Knowledge Base“ sollte erwähnt werden, und es sollte spezifiziert werden, wer dort welche Daten abrufen kann.

– Verhaltens-Richtlinien für Kunden

Besonders bei digitaler Auskunft müssen Regelungen getroffen werden, wie mit unhöflichen Kunden umge- gangen wird. Um sich abzusichern, sollten die Kunden im Vorhinein darüber informiert werden, welche Ver- haltensweisen nicht erwünscht sind und mit welchen Konsequenzen zu rechnen ist. Bei digitalen Angeboten heißt solch ein Text z. B. „Guidelines for Patrons”, „Ap- propriate Use of Service” oder bei der Chat-Auskunft

„Chat Netiquette“40.

Abschließend lässt sich also sagen, eine Reference Service Policy sollte im besten Falle ein Schriftstück sein, das Um- fang und Grenzen des Auskunftsdienstes darlegt. Am An- fang steht eine Erklärung der Abteilung über deren Ziele, eine Art Leitbild. Eine Aussage, was Auskunftsdienst für die spezielle Bibliothek überhaupt bedeutet, kann folgen.

Dann werden die angebotenen Dienste aufgezählt und er- läutert. Die Rahmenbedingungen müssen geklärt werden, stets mit einer Begründung. Das umfasst (nicht) berechtigte Nutzer, (nicht) erlaubte Fragen, Art und Umfang der Fragen, Zeit- oder Aufwandsgrenzen, Schnelligkeit der Bearbeitung usw. Die Mitarbeiter sollten Erwähnung finden, insbeson- dere deren Qualifikation; es könnte auch ein Foto abgebildet werden. Über eventuelle Weiterleitungen der Fragen intern und extern sollte informiert werden. Ein wichtiges Thema, das nicht vergessen werden sollte, ist der Datenschutz. Dem Kunden muss ersichtlich sein, ob und welche Daten gespei- chert werden, wer Zugang hat, wie lange personenbezogene Daten gespeichert werden usw. Auch bei der Vor-Ort-Aus- kunft muss dem Kunden die Sicherheit gegeben werden, dass seine Frage vertraulich behandelt wird.

Manche Bibliotheken versprechen, sie würden Fragen in dem Umfang und dem zeitlichen Rahmen beantworten, der ihnen mit den vorhandenen Mitarbeitern und sonstigen Ressourcen möglich ist. Das ist zwar ein verständliches 38 Vgl. Ronan (Anm. 37).

39 Vgl. Policy on Confidentiality of Library Records. ALA Council 1971. <http://www.ala.org/ala/aboutala/offices/oif/statementspols/

otherpolicies/policyconfidentiality.cfm> (28.05.2011).

40 Brumley (2006, Anm. 9).

Ansinnen, sollte aber vermieden werden. Besser wäre es, konkrete Grenzen zu ziehen, um so den Kunden und Mit- arbeitern Sicherheit zu geben. Es müssen Prioritäten gesetzt werden. Auch im Sinne eines Qualitätsmanagements müssen konkrete Werte festgelegt werden.

2 Begründung einer Policy für den Auskunftsdienst

Die Funktion und Wirkung einer Policy für den Auskunfts- dienst können kaum quantitativ erfasst werden. Es soll im folgenden Abschnitt mit Hilfe betriebswirtschaftlicher Mo- delle begründet werden, warum eine Auskunftsdienst-Policy wichtig und sinnvoll ist.

Eine Policy kann ein Instrument im Qualitätsmanage- ment darstellen. Qualitätsmanagement ist inzwischen auch in Bibliotheken angekommen. Kasowitz et al. schlagen eine Liste von zwölf Qualitätscharakteristiken vor, um digitale Auskunftsstandards zu identifizieren. Drei dieser Punkte interessieren im Zusammenhang mit Policies41:

Private (protects user’s information):

Alle Kommunikation zwischen Bibliothekar und Kunde sollte in absoluter Privatsphäre stattfinden.

Clear in user expectations (clear response policy):

Eine klare Kommunikation sollte entweder vor oder beim Start jeder digitalen Auskunfts-Interaktion erfolgen, um die Verwirrung des Nutzers und unangemessene Anfragen zu reduzieren. Ein effektives Auskunftsinterview hilft dem Nutzer, dem Experten die benötigten Informationen zu geben und die Frage des Nutzers zu klären.

Publicized:

Institutionen, die einen digitalen Auskunftsdienst anbieten, sind verantwortlich dafür, potenzielle Nutzer über den Wert der gewonnenen Informationen, der aus der Nutzung dieses Service resultiert, zu informieren. Ein wohldefinierter PR- Plan kann sicherstellen, dass die Dienstleistungen regelmäßig veröffentlicht und beworben werden.

Rösch plädiert für Qualitätskriterien für die digitale Auskunft und nennt mehrere Vorteile, die sich daraus ergeben. Lokale Standards hätten zum einen den Nutzen als Orientierungs- und Selbstvergewisserungs-Instrument der Mitarbeiter, zum anderen schüfen sie ein Bewusstsein für Qualität und könnten zur Evaluierung herangezogen werden. Bibliotheksübergrei- fende Qualitätskriterien erlaubten es, die eigene Qualität im Vergleich mit anderen Bibliotheken zu verbessern42. Policies 41 Vgl. Kasowitz, Abby; Bennett, Blythe; Lankes, R. David: Quality Standards for Digital Reference Consortia. In: Reference & User Services Quarterly, 4 (2000) S. 355–363. Özkaramanli, Eylem: Li- brarians‘ Perceptions of Quality Digital Reference Services. Digital Reference Services by means of critical incidents. Dissertation. 2005.

<http://etd.library.pitt.edu/ETD/available/etd-04192005-233208/

unrestricted/ozkaramanli_2005.pdf> (28.05.2011).

42 Vgl. Rösch, Hermann: Entwicklungsstand und Qualitätsmanagement digitaler Auskunft in Bibliotheken. In: Information, Wissenschaft und Praxis 4 (2007) S. 197–202, hier S. 200 f.

hätten den Zweck, „extern den Kunden präzise mitzuteilen, welche Leistungen sie von der digitalen Auskunft ihrer Bi- bliothek erwarten können.“43

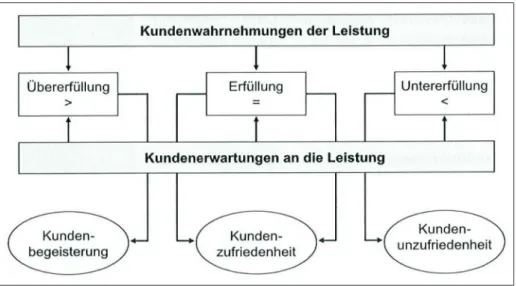

Die Auskunft ist die wichtigste Schnittstelle der Kunden zur Bibliothek. Der Auskunftsbibliothekar stellt in seiner Funktion das „Aushängeschild“ der Organisation dar44. Es wurde bereits festgestellt, dass die Auskunft eine wichtige Rolle innerhalb der Bibliothek spielt. Es liegt nahe, die- sen Service qualitativ hochwertig zu gestalten. Es sollte eine hohe Dienstleistungsqualität angestrebt werden. Was versteht man unter Dienstleistungsqualität? Verschiedene Modelle versuchen dies zu erklären. Allen gemeinsam ist, dass Dienstleistungsqualität keine rein objektive Messgröße sein kann, sondern eine von den Kunden bestimmte Größe darstellt. Sie erleben die Dienstleistung und gleichen diese wahrgenommene Leistung mit ihren Erwartungen an die Dienstleistung ab.45 (s. Abb. 1)

Es ist wichtig, dass sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden wissen, was geleistet werden soll. Die Mitarbeiter müssen in die Öffentlichkeitsarbeit einbezogen werden und nicht erst hinterher erfahren, was versprochen wurde, und im Nachhinein – so gut es geht – versuchen, dem zu entsprechen (horizontale Kommunikation46). Zeithaml et al. sprechen eher von der Gefahr der Übertreibung bei Serviceversprechen, gehen also davon aus, dass solche Versprechen existieren47. Natürlich sind Kunden enttäuscht, wenn Versprechen nicht eingehalten werden. Es ist jedoch wohl noch bedenklicher, erst gar keine Versprechen zu machen. Man sollte die Chance nutzen, die Kundenerwartungen dahingehend zu beeinflus- sen, dass diese möglichst realitätsnah sind und Enttäuschung somit vermieden wird.

Vier Hauptimpulse prägen die Kundenerwartungen an die Dienstleistungsqualität: Mündliche Kommunikation des Kunden, Persönliche Situation des Kunden, Zurückliegende Erfahrungen mit dem Anbieter und die Kommunikation des Anbieters48. Das ergaben Fokusgruppeninterviews von Zeit- haml et al.49

Kundenzufriedenheit und Dienstleistungsqualität hängen eng zusammen. Für beides wird der Abgleich von Kunden- erwartungen und Kundenwahrnehmung der realen Leistung herangezogen50. Das (Dis-) Confirmation-Modell besagt, dass Kundenzufriedenheit entsteht, wenn die Erwartungen erfüllt werden (Confirmation); deckt sich die in Anspruch 43 Rösch (Anm. 42) S. 200.

44 Vgl. Becker, Tom: Zum Stellenwert der bibliothekarischen Auskunft.

Eine Standortbestimmung der Face-to-Face-Interaktion im Auskunfts- dienst. In: Becker, Tom (Hg.): „Was für ein Service!“. Entwicklung und Sicherung der Auskunftsqualität von Bibliotheken. Wiesbaden 2007 (B.I.T online 13) S. 9–38, hier S. 25.

45 Vgl. z. B. Bruhn, Manfred: Qualitätsmanagement für Dienstleistun- gen. Grundlagen, Konzepte, Methoden. 7. Aufl. Berlin 2008, S. 39.

Krüger (Anm. 6), S. 6.

46 Zeithaml, Valarie A.; Parasuraman, A.; Berry, Leonard L.: Qualitäts- service. Was Ihre Kunden erwarten – was Sie leisten müssen. Frank- furt/Main 1992, S. 133f.

47 Vgl. Zeithaml et al. (Anm. 46).

48 Bruhn (Anm. 45) S. 91.

49 Zeithaml et al. (Anm. 46).

50 Vgl. Bruhn (Anm. 45) S. 60f.

Abbildung 1: Abgleich zwischen den Kundenerwartungen und der tatsächlichen Dienstleistung. Quelle: Siems, Florian; Richter, Mark: Erwartungsma- nagement – ein neuer Ansatz zum Management von Kundenbeziehungen. In: Pidas Online, 1 (2007) S. 1–3. <http://www.pidas.com/fileadmin/download/

pdnews/pdNews1-07_070213.pdf> (30.05.2011) S. 1

Abbildung 2: Konstrukt der Kundenzufriedenheit. Quelle: zit. aus Bruhn (Anm. 45), S. 62 nach Bruhn, M.: Kundenorientierung. Bausteine für ein ex- zellentes Customer Relationship Management (CRM), 3. Aufl. München 2007, S. 115

genommene Leistung nicht mit den Erwartungen, so ent- stehe Unzufriedenheit (Disconfirmation)51, s. auch Abb 2.

Die Kundenerwartungen sind also der maßgebliche Fak- tor der Dienstleistungsqualität. Dementsprechend sollte das Qualitätsmanagement einerseits leistungsbezogen und ande- rerseits mit Erwartungsmanagement arbeiten52. Erwartungs- management versucht, die Kundenerwartungen zu steuern und so die wahrgenommene Dienstleistungsqualität zu steigern53.

Becker setzt sich mit dem Erwartungsmanagement als Instrument des Kundenmanagements auseinander. Er stellt 51 Bruhn (Anm. 45) S. 61.

52 Vgl. Bruhn (Anm. 45) S. 84.

53 Bruhn (Anm. 45) S. 238f.

fest, dass die „intensive Beschäftigung mit Qualitätsent- wicklung und Qualitätssicherung der bibliothekarischen Serviceleistungen gebietet […], sich im Sinne eines effizi- enten Kunden(bindungs)managements verstärkt mit dem Er- wartungsbegriff auseinander zu setzen und die Grundlagen des Erwartungsmanagements auf eine mögliche Relevanz für Bibliotheken zu untersuchen“54. Becker betont immer wieder, dass Kundenerwartungen sehr heterogen und schwer ermittelbar wären.

54 Becker, Tom: Erwartungsmanagement. Ein Instrument im Kun- den(bindungs)management der Bibliothek? In: Bibliothek. Forschung und Praxis, 3 (2007), S. 326–336. <http://www.bibliothek-saur.

de/2007_3/326-336.pdf> (28.05.2011), hier S. 327.

Die drei Elemente des Erwartungsmanagements sind die Informationssteuerung, die Erfahrungssteuerung und die Empfehlungssteuerung55. Die Informationssteuerung gehört zum direkten Erwartungsmanagement, Erfahrungssteuerung und Empfehlungssteuerung zum indirekten Erwartungsma- nagement, da sie keine unmittelbare Wirkung auf die Kun- denerwartungen ausüben56. Informationssteuerung erfolgt mit servicebezogenen Informationen, die dem Kunden ge- geben werden57. „Sie erfolgt z. B. durch mündliche oder schriftliche Leistungsdarstellungen oder Leistungsverspre- chen. Dies ist in einem Nutzergespräch denkbar, aber auch als Information auf einer Website, in Form von Werbemate- rialien wie Flyern, Broschüren o. ä. Die Informationssteue- rung lässt sich sowohl zur Steigerung oder Stabilisierung als auch zur Senkung der Nutzererwartungen einsetzen.“58 Erfahrungssteuerung geschieht „über das Erlebte bezüg- lich der Beziehungsqualität (Freundlichkeit, individuelle Betreuung, Verhalten der Servicekräfte) und bezüglich der Leistungsqualität (Kongruenz mit den Leistungsverspre- chen, Produktgüte, aber auch Stimmigkeit mit dem Umfeld der Dienstleistung)“59 und die „Erfahrungen des Kunden mit der Beziehungs- oder Leistungsqualität“60. Sie findet also im Kundenkontakt statt. Empfehlungssteuerung versucht, „über Multiplikation durch den Kunden selbst (Mund-zu-Mund- Propaganda, Kunden werben Kunden)“61 das „Empfehlungs- verhalten der Kunden“62 zu beeinflussen.

In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird der Kun- denzufriedenheit ein hoher Stellenwert beigemessen. Um diese zu erhöhen, wird u. a. das Instrument der Informations- steuerung genutzt. Zu diesem würde auch eine Auskunfts- dienst-Policy zählen. Es stellt sich gar nicht die Frage, ob Leistungsversprechen oder -beschreibungen formuliert wer- den sollen, sondern lediglich in welcher Form. Sie sollen die Erwartungen der Kunden so beeinflussen, dass diese sich im Vorhinein ein möglichst realistisches Bild von der Dienstleis- tung machen können. Genau das kann eine Policy leisten. Sie erläutert die wichtigsten Merkmale der Informationsdienst- leistung. Aus theoretischer betriebswirtschaftlicher Sicht ist eine Policy unverzichtbar.

3 Verbreitung von Auskunftsdienst- Policies in Deutschland

Die Verbreitung von Auskunftsdienst-Policies in Deutsch- land habe ich von drei Seiten her beleuchtet. Ich habe mir die deutsche Literatur zum Thema angesehen, Bibliotheken

55 Krüger (Anm. 6) S. 8. Bruhn (Anm. 45) S. 267.

56 Bruhn (Anm. 45) S. 271.

57 Bruhn, Manfred; Richter, Mark; Georgi, Dominik: Dynamik von Kundenerwartungen im Dienstleistungsprozess. Empirische Befunde eines experimentellen Designs zur Bildung und Wirkung von Erwar- tungen. In: Marketing : Zeitschrift für Forschung und Praxis 2 (2006) S. 116–133, hier S. 131.

58 Krüger (Anm. 6) S. 8.

59 Becker (Anm. 54) S. 333.

60 Bruhn et al. (Anm. 57) S. 131.

61 Becker (Anm. 54) S. 333.

62 Bruhn et al. (Anm. 57) S. 131.

mithilfe bibliothekarischer Mailinglisten befragt und schließ- lich eine Überprüfung ausgewählter Bibliotheks-Homepages vorgenommen.

3.1 Literatursichtung

Die Literatursichtung hat ergeben, dass es in Deutschland Literatur zu Auskunftsdienst-Policies gibt, aber kaum als Hauptuntersuchungsgegenstand wie in den USA, sondern eher am Rande bei der Beschäftigung mit digitaler Aus- kunft, vor allem im Verbund. Entwickelte Standards sind meist nur für den internen Gebrauch gedacht. Die Sichtung der deutschen Literatur lässt vermuten, dass die Verbreitung von Auskunftsdienst-Policies in Deutschland nicht besonders ausgeprägt ist.

Zwei Untersuchungen bestätigen diese Annahme:

Klostermann beschäftigt sich mit digitalen Auskunftsver- bünden und deren Evaluation, und in diesem Zusammen- hang, als einem von drei Evaluationsblöcken, mit Policies.

Die deutschen Auskunftsverbünde unter seinen Testverbün- den schneiden im Bereich Policy in allen drei Unterpunkten (Datenschutz, Serviceinformationen und Verhaltensregeln) schlecht ab und stehen hinter den angloamerikanischen und skandinavischen Angeboten zurück63.

Zachlod untersucht die Verbreitung von digitalen Aus- kunftsdiensten. Die Hauptursache für das Nicht-Erkennen eines digitalen Auskunftsdienstes auf der Website liegt sei- ner Meinung nach „in den mangelnden oder gar fehlenden Nutzungsbedingungen (Policy) für diesen Dienst“64. Auch bezeichnet er die Policy eines digitalen Auskunftsdienstes als einen „der wichtigsten funktionalen Aspekte“. Im Zuge seiner Untersuchung kam heraus, dass gerade einmal drei von 21 Großstadtbibliotheken mit digitalem Auskunftsdienst und nur vier von 38 Universitätsbibliotheken, die digitale Aus- kunft anbieten, eine Policy veröffentlicht haben. Erstaunlich ist, dass mehrere befragte Bibliotheken zwar über Bestim- mungen bzgl. Zielgruppe, Art der beantworteten Fragen und einen Zeitrahmen zur Beantwortung verfügen, diese die Informationen dem Nutzer aber größtenteils trotzdem nicht zugänglich machen.

3.2 Anfrage über Mailinglisten

Auf eine Anfrage an die bibliothekarischen Mailinglisten InetBib und Forumoeb65, ob es Policies für den Auskunfts- dienst gebe, ob die Entwicklung geplant sei oder welche Gründe es gebe, darauf zu verzichten, antworteten 16 Bi- bliotheken.

Neun der Bibliotheken antworteten, sie hätten Leitlinien bzw. Standards, fünf planten oder waren gerade bei der Ent- wicklung von solchen, die restlichen zwei zeigten sich am Thema interessiert, u. a. da „es sehr große Unterschiede in der Ausgestaltung der Tätigkeit im Kolleginnenkreis“ gebe.

63 Zachlod (Anm. 7) S. 196.

64 Becker, Riehm (Anm. 19).

65 Websites der Mailinglisten Inetbib: <http://www.inetbib.de/> und Forumoeb: <http://listen.hbz-nrw.de/mailman/listinfo/forumoeb>.

Vier der neun Texte sind nur zum internen Gebrauch ge- dacht. Die veröffentlichten Policies sind: 1. die Auskunfts- standards der Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität66, 2. „Über EconDesk“67 der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, 3. Leitlinien für den Auskunfts- dienst68 bzw. für Auskunftsanfragen der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln auf der Seite des Auskunftsformulars, 4. die Online-Fachauskunft der „ZB MED Ernährung, Um- welt, Agrar” (sie hatte folgenden Text auf der Website ver- öffentlicht: „Willkommen bei der Online-Fachauskunft der ZB MED Ernährung. Umwelt. Agrar. in Bonn. Sie haben Fragen zu Aufsätzen, Büchern, Zeitschriften, suchen Infor- mationen zu Bibliotheken und allem, was damit zusammen- hängt? Dann fragen Sie uns! Innerhalb von 48 Stunden (Mo–

Fr, außer an Feiertagen) erhalten Sie von uns Antwort.“), 5.

die „Charta der virtuellen Auskunft über die Schweiz“ der Schweizerischen Nationalbibliothek. Die Charta ist von den Guidelines der Reference and User Services Association69 inspiriert.

Von den fünf veröffentlichten Texten waren drei für ausschließlich digitale Angebote (EconDesk, Online-Fach- auskunft der ZB MED, Schweizerische Nationalbibliothek – Virtuelle Auskunft über die Schweiz), und bei der Virtu- ellen Auskunft über die Schweiz handelt es sich um einen Auskunftsverbund. Das bestätigt die Annahme, dass eher Standards vereinbart werden, wenn es um digitale Auskunft und/oder um Auskunftsverbünde geht.

3.3 Untersuchung 3.3.1 Kriterienkatalog

Die Entwicklung des Kriterienkatalogs ergab sich aus dem theoretischen Teil meiner Diplomarbeit, insbesondere der Darstellung der möglichen Bestandteile. Der Kriterienkata- log ist in zwei große Abschnitte unterteilt, zum einen in die konventionelle und zum anderen in die digitale Auskunft.

Zuerst wird überprüft, ob es eine eigene Website der Aus- kunft bzw. Information gibt. Danach werden Formalien der Policy abgefragt, nämlich die Platzierung, der Name und das Datum der Policy. Anschließend werden die möglichen Be- standteile abgeprüft. Im zweiten Teil zur digitalen Auskunft wird als erstes überprüft, ob eine digitale Auskunft angebo- ten wird und wenn ja, in welcher Form (E-Mail oder Chat).

Die digitale Auskunft musste bestimmte Kriterien erfüllen.

Die alleinige Angabe einer E-Mail-Adresse reichte nicht. Es sollte ein eigenes Webformular der Auskunft geben. Dann wurde untersucht, ob es sich um einen Auskunftsverbund handelt. Danach ist der Aufbau analog zum ersten Teil für 66 Auskunftsstandards der Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität:

<http://ub.hsu-hh.de/standards_ausk.html>.

67 „Über Econ Desk“ der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschafts- wissenschaften <http://www.zbw.eu/service/econdesk/ueberecondesk.

htm>.

68 Leitlinien für den Auskunftsdienst der Universitäts- und Stadtbiblio- thek Köln: <http://www.ub.uni-koeln.de/res/auskunft/res/informatio- nen/index_ger.html>.

69 Guidelines der Reference and User Services Association: <http://

www.ala.org/ala/mgrps/divs/rusa/resources/guidelines/index.cfm>.

die konventionelle Auskunft. Es wird ebenfalls die Platzie- rung, Form und das Datum abgefragt, anschließend die mög- lichen Bestandteile.

Während der Testphase wurde der Kriterienkatalog an die vorgefundenen Gegebenheiten angepasst. So gab es zwar sehr selten den Bestandteil „zugelassene Fragetypen“

in der erwarteten Form, dafür aber häufig eine Aufzählung der Leistungen, eingeleitet mit Worten wie: „Wir informie- ren Sie über…“, „Unsere Angebote umfassen…“ usw. Die häufigsten dieser Angebote wurden daraufhin aufgenommen und abgeprüft.

Für den Teil der digitalen Auskunft wurde teilweise auf den zweiten Evaluationsblock des Kriterienkatalogs von Klostermann70 zur Evaluation von digitalen Auskunftsver- bünden zurückgegriffen.71

3.3.2 Auswahl der Testbibliotheken

Die Untersuchung beschränkte sich auf Testbibliotheken in Deutschland. Es wurde versucht, möglichst viele Bib- liothekstypen einzubeziehen. Dementsprechend wurden Testbibliotheken aus drei Bereichen aus der Deutschen Bi- bliotheksstatistik72 ausgewählt: Öffentliche Bibliotheken, Wissenschaftliche Bibliotheken und Wissenschaftliche Spe- zialbibliotheken. Zusätzlich wurden sechs wichtige Biblio- theken der deutschen Bibliothekslandschaft überprüft, die nationalbibliothekarische Aufgaben übernehmen und damit auch eine Vorbildfunktion erfüllen: die Deutsche National- bibliothek, die Staatsbibliothek zu Berlin, die Bayerische Staatsbibliothek München sowie die Zentralen Fachbiblio- theken: die Technische Informationsbibliothek, die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften und die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin. Insgesamt wurden 233 Bibliotheken zur Untersuchung ausgewählt. Diese tei- len sich auf in 88 Großstadtbibliotheken, 82 Hochschulbib- liotheken, 57 Spezialbibliotheken und die sechs zusätzlich ausgewählten Bibliotheken.

3.3.3 Durchführung der Untersuchung

Die Untersuchung fand im Zeitraum vom 07.07. bis 28. 07.

2010 statt. Untersucht wurden die Homepages der Biblio- theken, denn diese Arbeit behandelt die veröffentlichten Policies. Es wurde schnell klar, dass es kaum Policies nach US-amerikanischem Vorbild gibt. Deswegen wur- 70 Klostermann (Anm. 4).

71 auf Grundlage von:

Virtual Reference Desk: Facets of Quality for Digital Reference Services. Version 5. 2003. <http://www.webjunction.org/c/docu- ment_library/get_file?folderId=438979&name=DLFE-11466.pdf>

(28.05.2011).

IFLA Digital Reference Guidelines. IFLA Reference and Information Services Section. 2003. <http://archive.ifla.org/VII/s36/pubs/drg03.

htm> (28.05.2011).

Guidelines for Implementing and Maintaining Virtual Reference Ser- vices. Prepared by the MARS Digital Reference Ad Hoc Committee.

2004. <http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/rusa/resources/guidelines/

virtrefguidelines.cfm> (28.05.2011).

Guidelines for Behavioral Performance of Reference and Information Service Providers (Anm. 35).

72 Deutsche Bibliotheksstatistik: <http://www.hbz-nrw.de/angebote/dbs/>.

den die Bestandteile einzeln gesucht und gewertet, auch wenn sie nicht in einem zusammenhängenden Dokument stehen, sondern nur im Zusammenhang mit der Auskunft erwähnt werden.

3.3.4 Ergebnisse der Untersuchung

Die Internetseiten der Bibliotheken wurden größtenteils als sehr unübersichtlich empfunden. Nur bei 36 Prozent der Testbibliotheken konnte eine eigene Website für die Aus- kunft ausgemacht werden. Wenn in einer Bibliothek z. B.

nur über „Bibliothek von A-Z“ ein kurzer Abschnitt über die Auskunft zu finden ist, scheint die Priorität wohl nicht auf dem Auskunftsdienst zu liegen73. Die digitalen Auskunfts- angebote waren meist leichter zu erreichen als Informationen zur Auskunft vor Ort.

Insgesamt verfügen 42 Prozent der Testbibliotheken über mindestens einen Policybestandteil. Von den vorgefundenen 79 digitalen Auskunftsangeboten verfügen sogar 84 Prozent darüber.

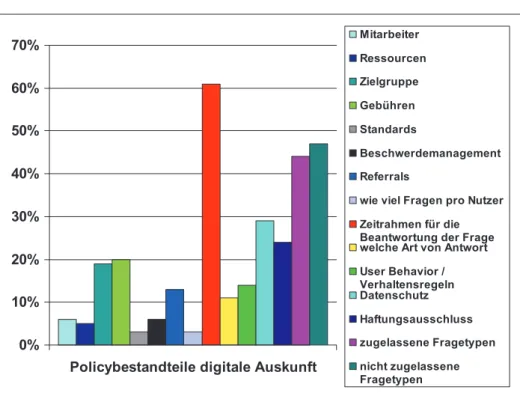

Die Untersuchung der 233 Testbibliotheken unter der Fragestellung der Verbreitung von Auskunftsdienst-Policies in Deutschland hat ergeben, dass es keine Policies im Sinne der beschriebenen US-amerikanischen Beispiele gibt. Trotz- dem sind einzelne Informationen, die eine Policy enthalten (Policybestandteile), zu finden. Der philosophische Teil, also das Bibliotheksleitbild, das Leitbild der Auskunftsabteilung, die Definition des Auskunftsdienstes und die Begründung der Policy sind vernachlässigbar selten (0,86 Prozent) bis gar nicht vorhanden. Die anderen Bestandteile sind – mit Ausnahme der zwei folgenden – nur bei unter zehn Prozent der Testbibliotheken existent. Eine Aufzählung der Angebote der Auskunft findet bei 35 Prozent statt, 10 Prozent äußern sich zu zugelassenen Fragetypen (s. Abb. 3).

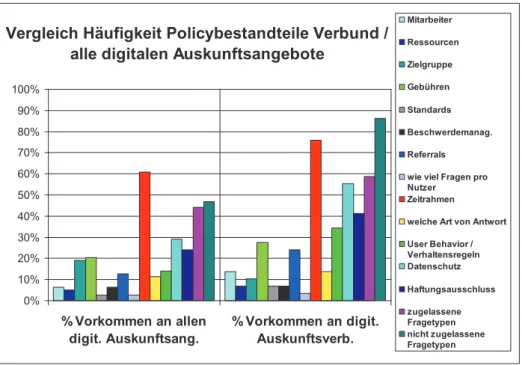

Bei der digitalen Auskunft sehen die Zahlen schon viel- versprechender aus (s. Abb. 4). Dort sind die Policybestand- teile auch eher in einem eigenen Dokument bzw. in einem eigenen Abschnitt mit eigenem Namen untergebracht. Dies ist bei den digitalen Auskunftsangeboten (32 Prozent der Testbibliotheken verfügen über solche) bei einem Viertel der Fall, im Gegensatz zu einem Prozent für die konventionelle persönliche Auskunft. Angaben über die Qualifikation oder Weiterbildung der Mitarbeiter, Ressourcen, die Zielgruppe, Gebühren, Auskunftsstandards, Beschwerdemanagement, Weiterleitungen und die Anzahl der Fragen, die gestellt werden dürfen, sind hier nur in weniger als 20 Prozent der Fälle vorhanden. Allerdings wird von 61 Prozent der digi- talen Auskunftsangebote ein Zeitrahmen für die Beantwor- tung der Frage gegeben. Je ca. 45 Prozent äußern sich über zugelassene und nicht zugelassene Fragetypen. Immerhin 29 Prozent machen Angaben zum Datenschutz, 24 Prozent zu Haftungsausschluss bzw. zur rechtlichen Gewähr Ihrer Auskünfte. (s. Abb. 4)

73 Ähnliche Erfahrungen machten Zachlod (Anm. 7) S. 200 und Gläser, Christine: Elektronischer Auskunftsdienst im Echtzeitbetrieb. Cha- tangebote in anglo-amerikanischen Bibliotheken ; Möglichkeiten der Übertragbarkeit auf deutsche Bibliotheken. Berlin 2001 (Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft). <http://www.ib.hu- berlin.de/~kumlau/handreichungen/h99 (28.05.2011), S. 58.

Insgesamt ist es wahrscheinlicher, eine Policy für die digitale Auskunft zu finden als für die konventionelle Vor- Ort-Auskunft. Innerhalb dieser Angebote wiederum kann man bei Bibliotheken, die sich einem Auskunftsverbund an- geschlossen haben, eher eine Policy erwarten als bei denen, die individuell arbeiten (s. Abb. 5). Das liegt vermutlich daran, dass bei der Zusammenarbeit mehrerer Bibliotheken Vorüberlegungen stattfinden, welche Festlegungen hervor- bringen, die auch Bestandteile einer Policy sein können. In- dividuelle digitale Auskunftsangebote durchlaufen seltener gründliche konzeptionelle Überlegungen.

3.3.5 Vorbildliche Policies

Es gab ein paar Bibliotheken mit Auskunftsdienst-Policies, die besonders hervorzuheben sind. Zwei sollen hier kurz vorgestellt werden.

Die Universitätsbibliothek der Helmut-Schmidt-Uni- versität in Hamburg (HSU Hamburg) hat zwar keine Policy für ihren Chatdienst, aber die E-Mail-Auskunft als Teil des Verbundes „Fragen Sie Hamburger Bibliotheken“ verfügt darüber. Das Besondere ist, dass die HSU zusätzlich noch eine eigene Policy zur E-Mail-Auskunft verfasst hat, die den Dienst für ihre Nutzer erklärt. Schade ist, dass man von diesen Erklärungen nicht direkt zum Webformular gelangt.

(s. Abb. 6)

Die HSU Hamburg ist auch bei der konventionellen Aus- kunft vorbildlich in Hinsicht Policy. Hinter einem Smiley- Icon „Fragen Sie uns“ verbergen sich Hinweise auf alle an- gebotenen Formen der Auskunft mit Links zu den Hinweisen zu „Fragen Sie Hamburger Bibliotheken“ und zu den Aus- kunftsstandards (s. Abb. 6). Es gibt sogar ein Foto der Mit- arbeiter. Der Webauftritt der Auskunft scheint sehr gelungen.

Positiv fiel bei der Deutschen Zentralbibliothek für Wirt- schaftswissenschaften (ZBW) auf, dass der Auskunftsdienst

„EconDesk“ quasi das Dachangebot ist, unter dem die ein- zelnen Angebote EconMail (E-Mail-Auskunft), EconChat (Chatauskunft), EconPhone (telefonische Auskunft) und EconVisit (persönliche Auskunft) zusammengefasst sind.

Die Policy gilt übergreifend für alle Kanäle, auf einzelne Besonderheiten wird hingewiesen. Hier sind auch die Bei- spielanfragen besonders gut gelungen (s. Abb. 7), da es hier Beispielantworten sowohl für die Mail- als auch die Chat- auskunft gibt. Insgesamt erscheint EconDesk als ein Aus- kunftsdienst, dem die Umsetzung einer Policy außerordent- lich gut gelungen ist.

4 Schlussfolgerungen – analytische Zusammenfassung

In dieser Arbeit sollte die Frage beantwortet werden, ob Policies für den Auskunftsdienst nötig sind. Unter Policies wurden hier die veröffentlichten Rahmenbedingungen der Auskunfts- bzw. Informationsdienstleistung verstanden. Es bringt viele Vorteile, eine solche Policy zu veröffentlichen.

Die Angst einiger Bibliothekare, mit einem nicht zu bewäl- tigenden Frageaufkommen überfordert zu werden, wenn

Abbildung 3: Policybestandteile konventionelle Auskunft

Abbildung 4: Policybestandteile digitale Auskunft

der Dienst zu “sichtbar” und beworben würde, lässt sich leicht entkräften. Denn eine Policy kann genutzt werden, um Grenzen zu ziehen. Sie kann festlegen, dass z. B. nur Fragen von Personen mit Bibliotheksausweis oder nur aus dem Einzugsbereich beantwortet werden. Zusätzlich könnte man umfangreiche Recherchen beschränken oder ganz aus- schließen (zumindest über die digitale Auskunft). Auch wenn

sich das erst einmal wie eine Verschlechterung des Services anhört, weiß zumindest jeder, woran er ist. Enge Regelungen sind fehlenden Regelungen immer noch vorzuziehen. Indem Schwerpunkte gesetzt werden, können die Kräfte auf diese konzentriert werden. So kann eher ein hochwertigerer Service angeboten werden, als wenn Unklarheit über die Angebote herrscht und keines „richtig“ angeboten wird. Mit Hilfe von 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Policybestandteile konventionelle Auskunft

Library Mission Reference Mission Definition Auskunftsdienst Begründung Policy Mitarbeiter Ressourcen Zielgruppe Gebühren Standards Evaluation Referrals Datenschutz Haftungsausschluss Angebote

zugelassene Fragetypen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Policybestandteile digitale Auskunft

Mitarbeiter Ressourcen Zielgruppe Gebühren Standards

Beschwerdemanagement Referrals

wie viel Fragen pro Nutzer Zeitrahmen für die Beantwortung der Frage welche Art von Antwort User Behavior / Verhaltensregeln Datenschutz Haftungsausschluss zugelassene Fragetypen nicht zugelassene Fragetypen

Vergleich Häufigkeit Policybestandteile Verbund / alle digitalen Auskunftsangebote

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

% Vorkommen an allen digit. Auskunftsang.

% Vorkommen an digit.

Auskunftsverb.

Mitarbeiter Ressourcen Zielgruppe Gebühren Standards Beschwerdemanag.

Referrals wie viel Fragen pro Nutzer Zeitrahmen

welche Art von Antwort User Behavior / Verhaltensregeln Datenschutz Haftungsausschluss zugelassene Fragetypen nicht zugelassene Fragetypen

Abbildung 5: Vergleich Häufigkeiten Policybestandteile Verbund / alle digitalen Auskunftsangebote

Abbildung 6: Auskunftsstandards der HSU Hamburg

Policies können Erwartungen der Kunden gesteuert werden, sowohl in die eine Richtung, sie zu erhöhen, als auch in die andere, sie zu drosseln. In dieser Arbeit geht es um veröffent- lichte Policies, dabei also vorwiegend um die Funktion für den Kunden. Allein durch die Erstellung einer Policy, und damit die Festlegung von bestimmten Rahmenbedingungen, bringt die Policy eine Aufwertung der Dienstleistung „Auskunft“.

Die Auskunftsabteilung erfährt dadurch eine Strukturierung, erhält ein Konzept, das vorher eventuell gar nicht gegeben war. Die Entwicklung einer Policy kann dazu führen, dass bestimmte Fragen überhaupt erst gestellt und geklärt werden.

Die Beschäftigung mit Policies gibt manchmal erst den An- stoß, sich überhaupt über das eigene Selbstverständnis klar zu werden. Dies kommt direkt dem Kunden zugute, der eine