Inhaltsverzeichnis

T

ABELLENVERZEICHNIS

... IV A

BBILDUNGSVERZEICHNIS

... VI A

BKÜRZUNGSVERZEICHNIS

... VII

1 EINLEITUNG ...1

1.1 Z

IEL UND

A

UFBAU DER

A

RBEIT

... 1

1.2 D

ER

B

EOBACHTUNGSBEGRIFF DER

A

RBEIT

... 3

2 BEOBACHTUNGEN IN DER PSYCHOTHERAPIEFORSCHUNG...7

2.1 I

NHALTLICHE

U

NTERSCHEIDUNGEN

: W

AS WIRD UNTERSUCHT

? ... 8

2.1.1 Psychotherapie vs. Nicht-Psychotherapie... 8

2.1.2 Gestört / krank vs. normal / gesund ... 11

2.1.3 Erfolg vs. Misserfolg... 13

2.1.4 Empirische Wissenschaft vs. klinische Praxis... 16

2.1.5 Ergebnis- vs. Prozessforschung ... 20

2.1.6 Spezifische vs. unspezifische Wirkfaktoren ... 22

2.1.7 Technik vs. Beziehung ... 24

2.1.8 Explorative vs. theoriegeleitete Prozessforschung ... 28

2.2 M

ETHODISCHE

U

NTERSCHEIDUNGEN

: W

IE WIRD UNTERSUCHT

? ... 30

2.2.1 Interne vs. externe Validität... 31

2.2.2 Feldstudie vs. Experiment... 32

2.2.3 Einzelfall- vs. Gruppenanalyse... 34

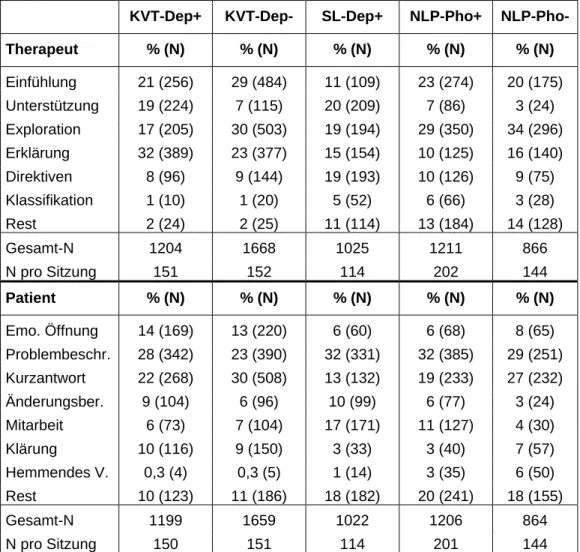

2.2.3.1 Gruppenanalysen... 34

2.2.3.2 Einzelfallanalyse ... 36

2.2.4 Datenquellen und Untersuchungsinstrumente ... 39

2.2.5 Systematische Verhaltensbeobachtung... 41

2.2.5.1 Methodische Aspekte der systematischen Verhaltensbeobachtung ... 42

2.2.5.2 Überblick über verschiedene Beobachtungssysteme... 44

2.2.5.2.1 Beurteilung von ganzen Stunden oder zeitlichen Abschnitten... 45

2.2.5.2.2 Allgemeine Kategorisierung von umschriebenen Verhaltensweisen ... 47

2.2.5.2.3 Kategorisierung spezifischer Interventionen... 49

2.2.5.2.4 Das computergestützte System von Mergenthaler ... 50

2.2.5.3 Auswertung von Beobachtungsdaten ... 51

2.2.5.3.1 Häufigkeitsstatistik... 51

2.2.5.3.2 Zeitreihenanalysen – Markoff-Modelle... 51

2.3 E

MPIRISCH BESTIMMTE

U

NTERSCHEIDUNGEN

: W

ELCHE

B

EFUNDE LIEGEN VOR

? ... 54

2.3.1 Ist Psychotherapie erfolgreich?... 55

2.3.2 Passiert in unterschiedlichen Psychotherapien wirklich Unterschiedliches? . 57

2.3.3 Merkmale der Interaktion zwischen Therapeut und Patient ... 63

2.3.4 Befunde der Prozess-Ergebnis-Forschung ... 70

2.3.5 Allgemeine integrative Psychotherapie-Modelle... 75

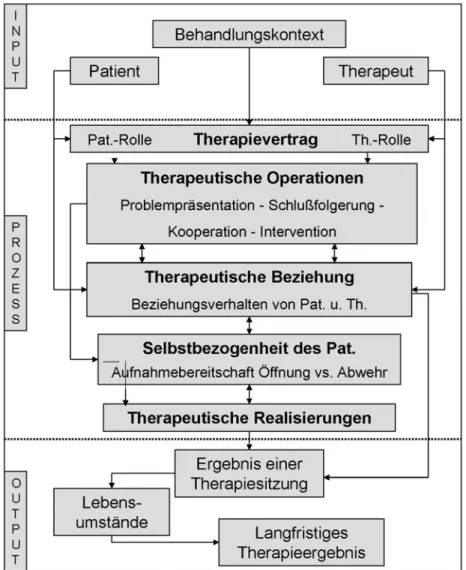

2.3.5.1 Das ‚Generic Model of Psychotherapy’ von Orlinsky und Mitarbeitern... 76

2.3.5.2 Die allgemeine Psychotherapie von Grawe ... 79

2.4 Z

USAMMENFASSUNG

– U

NTERSCHEIDUNGEN IM

Ü

BERBLICK

... 86

3 ERKENNTNISGEWINN MIT EINER SEQUENZ VON EINZELFALLANALYSEN – EIN FORSCHUNGSANSATZ ... 88

4 EINE SEQUENZ VON SIEBEN EINZELFALLANALYSEN – ERKENNTNISINTERESSEN UND METHODEN ... 91

4.1 E

RKENNTNISINTERESSEN UND

F

RAGESTELLUNGEN

... 91

4.2 R

ELEVANTE

U

NTERSCHEIDUNGEN

... 94

4.2.1 Behandelte Störung – Depression ... 94

4.2.2 Psychoanalyse und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie ... 97

4.2.2.1 Erklärung und Behandlung von Depressionen mit PA und TFP... 99

4.2.3 Kognitive Verhaltenstherapie ... 102

4.2.3.1 Erklärung und Behandlung von Depressionen mit KVT... 103

4.2.4 Vergleich der drei Ansätze ... 106

4.3 U

NTERSUCHUNGSINSTRUMENT

– B

EOBACHTUNGSSYSTEM

... 109

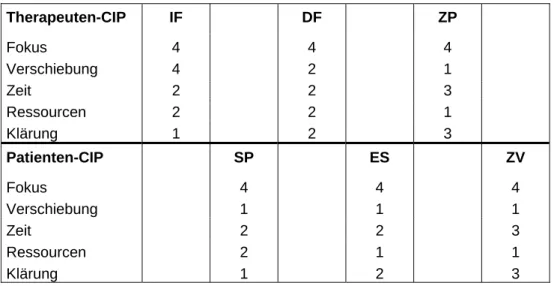

4.3.1 Codiersystem zur Interaktion in der Psychotherapie ... 109

4.3.2 Multidimensionale Erweiterung des CIP... 112

4.3.3 Beobachter und Reliabilität ... 116

4.4 D

ATENAUSWERTUNG UND

D

EFINITION VON

W

ERTEN

... 117

4.5 A

USWAHL UND

B

ESCHREIBUNG DER

F

ÄLLE

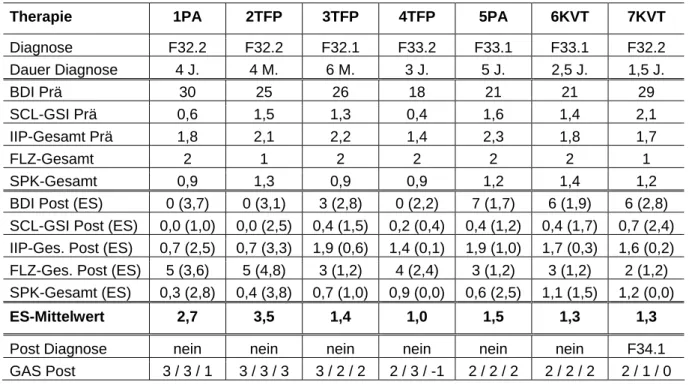

... 121

4.5.1 Münchner-Psychotherapie-Studie ... 121

4.5.2 Erfolgs- und Veränderungsbestimmung ... 123

4.5.3 Auswahl und Beschreibung der sieben Fälle ... 124

4.6 Z

USAMMENFASSENDE

B

ESCHREIBUNG DER EMPIRISCHEN

S

TUDIE

... 127

5 EINE SEQUENZ VON SIEBEN EINZELFALLANALYSEN – ERGEBNISSE 129 5.1 A

NALYSE DES ERSTEN

F

ALLS

– P

SYCHOANALYSE

(1PA) ... 129

5.1.1 Erwartungen und Fragen der Interaktionsanalysen von 1PA ... 129

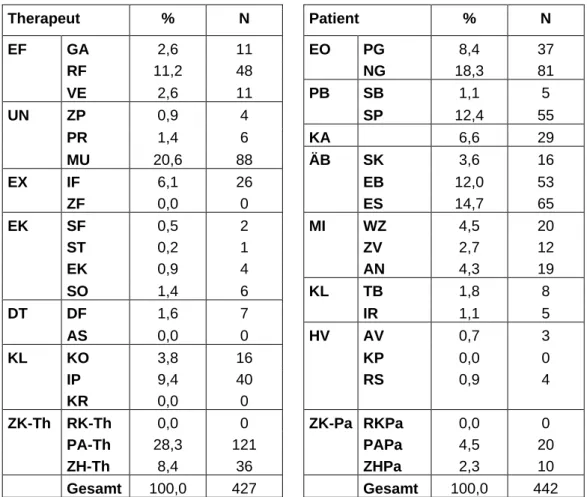

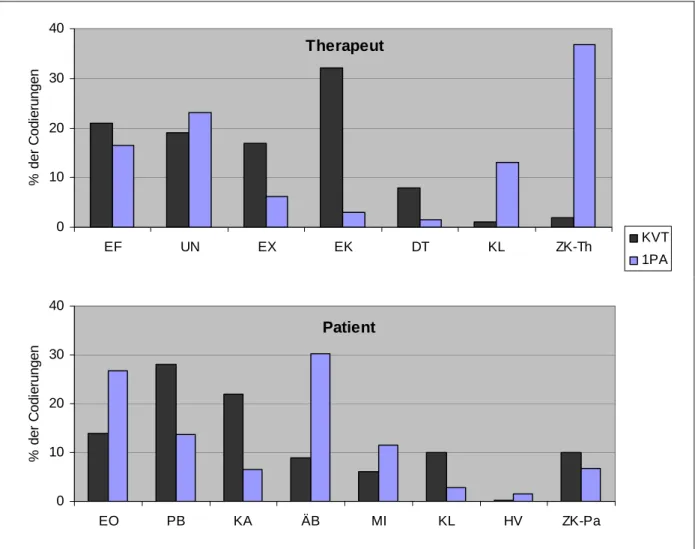

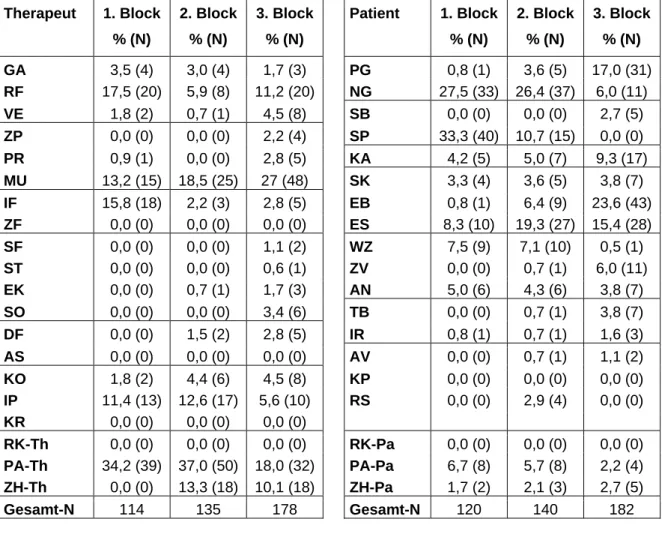

5.1.2 Ergebnisse der Interaktionsanalysen von 1PA... 130

5.1.3 Zusammenfassung der Interaktionsanalysen von 1PA ... 136

5.2 A

NALYSE DES ZWEITEN

F

ALLS

– T

IEFENPSYCHOLOGISCHE

T

HERAPIE

(2TFP) ... 139

5.2.1 Erwartungen und Fragen der Interaktionsanalysen von 2TFP ... 139

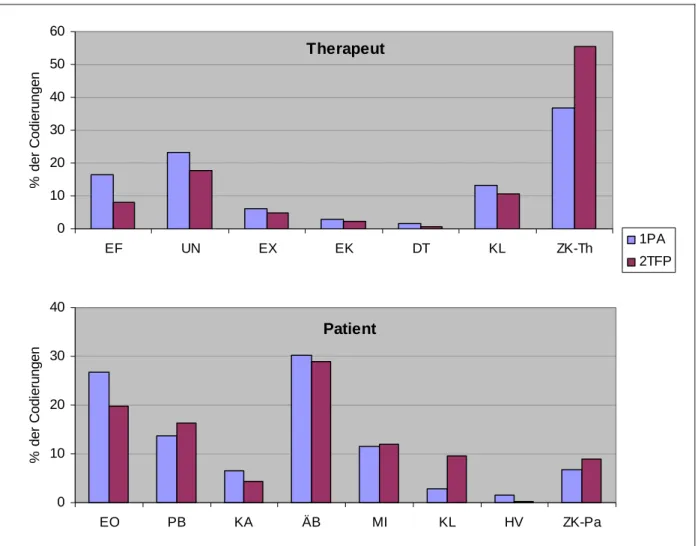

5.2.2 Ergebnisse der Interaktionsanalysen von 2TFP... 140

5.2.3 Zusammenfassung der Interaktionsanalysen von 2TFP ... 146

5.3 A

NALYSE DES DRITTEN

F

ALLS

– T

IEFENPSYCHOLOGISCHE

T

HERAPIE

(3TFP)... 148

5.3.1 Erwartungen und Fragen der Interaktionsanalysen von 3TFP... 148

5.3.2 Ergebnisse der Interaktionsanalysen von 3TFP ... 149

5.3.3 Zusammenfassung der Interaktionsanalysen von 3TFP ... 155

5.4 A

NALYSE DES VIERTEN

F

ALLS

– T

IEFENPSYCHOLOGISCHE

T

HERAPIE

(4TFP)... 157

5.4.1 Erwartungen und Fragen der Interaktionsanalysen von 4TFP... 157

5.4.2 Ergebnisse der Interaktionsanalysen von 4TFP ... 158

5.4.3 Zusammenfassung der Interaktionsanalysen von 4TFP ... 164

5.5 A

NALYSE DES FÜNFTEN

F

ALLS

– P

SYCHOANALYSE

(5PA) ... 166

5.5.1 Erwartungen und Fragen der Interaktionsanalysen von 5PA... 166

5.5.2 Ergebnisse der Interaktionsanalysen von 5PA ... 167

5.5.3 Zusammenfassung der Interaktionsanalysen von 5PA ... 173

5.6 A

NALYSE DES SECHSTEN

F

ALLS

–

KOGNITIVE

V

ERHALTENSTHERAPIE

(6KVT)... 175

5.6.1 Erwartungen und Fragen der Interaktionsanalysen von 6KVT ... 175

5.6.2 Ergebnisse der Interaktionsanalysen von 6KVT ... 176

5.6.3 Zusammenfassung der Interaktionsanalysen von 6KVT... 183

5.7 A

NALYSE DES SIEBTEN

F

ALLS

–

KOGNITIVE

V

ERHALTENSTHERAPIE

(7KVT) ... 185

5.7.1 Erwartungen und Fragen der Interaktionsanalysen von 7KVT ... 185

5.7.2 Ergebnisse der Interaktionsanalysen von 7KVT ... 186

5.7.3 Zusammenfassung der Interaktionsanalysen von 7KVT... 194

6 INTEGRATION DER ERGEBNISSE: UNTERSCHIEDE UND GEMEINSAMKEITEN DER SIEBEN EINZELFÄLLE ...195

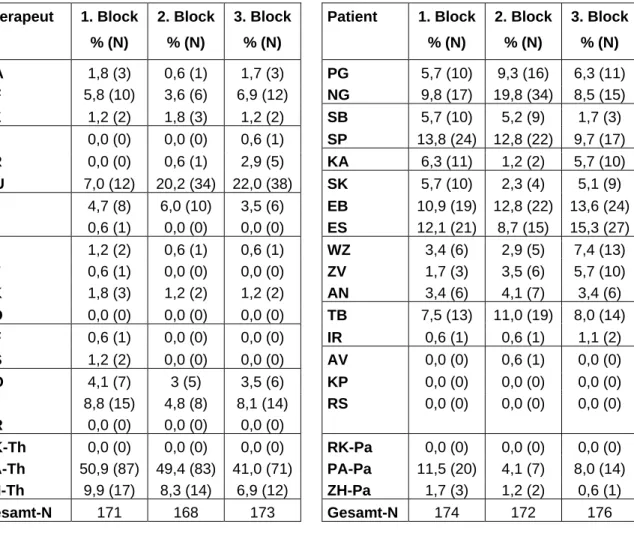

6.1 D

ESKRIPTIVE

B

ETRACHTUNG

... 195

6.2 V

ERGLEICHE INNERHALB UND ZWISCHEN DEN

T

HERAPIEMETHODEN

... 205

7 DISKUSSION DER ERGEBNISSE ...210

7.1 B

EZUG ZU GRUNDLEGENDEN

F

RAGEN DER

P

SYCHOTHERAPIEFORSCHUNG

UND DEN

B

EFUNDEN ANDERER

S

TUDIEN

... 210

7.2 A

USBLICK AUF WEITERFÜHRENDE

S

TUDIEN

... 216

8 DISKUSSION DES FORSCHUNGSANSATZES ...219

8.1 D

AS

B

EOBACHTUNGSSYSTEM

M-CIP ... 219

8.2 V

ALIDITÄT DES

E

RKENNTNISGEWINNS MIT EINER

S

EQUENZ VON

E

INZELFALLANALYSEN

... 221

9 ZUSAMMENFASSUNG ...226

10 LITERATURVERZEICHNIS...228

A

NHANG

A: K

URZ

-D

EFINITIONEN DER

K

ATEGORIEN DES

M-CIP... 248

A

NHANG

B: Ü

BERGANGSWAHRSCHEINLICHKEITEN

... 254