Welche Ausbildungsinhalte brauchen Studierende im Praktischen Jahr - Bedarfsanalyse als Basis für ein chirurgisches PJ-Curriculum

What educational content do medical students want in ther final clinical year - needs assessment as the basis for a final-year surgery curriculum

Abstract

Background:The final clinical year of undergraduate medical training in Germany aims at providing more practical experience. However, most

Christine Engel

1Monika Porsche

2hospitals lack a structured curriculum. The Department of General

Susann Roth

3Surgery at Heidelberg University, therefore, developed a systematic

curriculum for this training period.

Petra Ganschow

4Methods:In designing the new curriculum, we followed Kern’s six-step

approach to curriculum development [1]. To assess needs, students,

Markus W. Büchler

4Martina Kadmon

4physicians, and nurses were asked in semi-structured interviews to give their views on existing as well as desirable educational contents.

Results:The interview data showed that most tasks of final-year students

were fulfilled without supervision. Even skills considered very important 1 Klinikum am

Gesundbrunnen, Abteilung by professionals were not audited. The accomplishment of core compet- für Anästhesiologie und encies was thus accidental. On the basis of the interview data, learning operative Intensivmedizin,

Heilbronn, Deutschland objectives were formulated and translated into adequate teaching

strategies. 2 Universität Heidelberg,

HeiCuMed, Heidelberg, Deutschland

Conclusion:The present work shows the results of our needs assess- ment and may serve as a model for surgery departments of any teaching hospital in Germany.

3 Philippines Keywords:medical education, needs assessment, final-year

undergraduate curriculum, surgery 4 Universität Heidelberg,

Chirurgische

Universitätsklinik, Heidelberg, Deutschland

Zusammenfassung

Hintergrund:Das Praktische Jahr (PJ) soll die Umsetzung theoretischer Kenntnisse in die Praxis ermöglichen. Den meisten Ausbildungskliniken fehlt ein strukturiertes PJ-Curriculum. An der Chirurgischen Universitäts- klinik Heidelberg wurde deshalb ein systematisches Curriculum für diesen Studienabschnitt entwickelt.

Methoden:Die Curriculumsentwicklung folgte dem sechsstufigen Modell nach Kern [1]. Grundlage war eine Bedarfsanalyse anhand halbstruktu- rierter Interviews mit Pflegepersonal, Ärzten und Studierenden, in denen deren Meinung zum existierenden Ausbildungsprogramm und zu wün- schenswerten Verbesserungen abgefragt wurde.

Ergebnisse:Die Analyse der Ergebnisse ergab, dass die Ausbildung nicht ausreichend auf den Arztberuf vorbereitet. Die meisten Fertigkeiten wurden durch Studierende ohne jegliche Supervision durchgeführt, der Erwerb von Kernkompetenzen blieb dem Zufall überlassen. Auf der Basis der Interviewdaten wurden Lernziele formuliert und in adäquate Lehrstrategien übersetzt.

Schlussfolgerung:Die vorliegende Arbeit zeigt die Ergebnisse der Be- darfsanalyse und kann auf jede chirurgische Abteilung deutscher Aus- bildungskliniken übertragen werden.

Schlüsselwörter:Medizinische Ausbildung, Strukturiertes Curriculum für das Praktische Jahr, Chirurgie, Bedarfsanalyse

Einleitung

Das Praktische Jahr wurde 1970 eingeführt, um eine praxisbezogenere medizinische Ausbildung zu erreichen.

Die Studierenden sollten in diesem Jahr unter Anleitung ärztliche Aufgaben übernehmen und lernen, ihr zuvor erworbenes theoretisches Wissen auf Patienten und de- ren Erkrankungen anzuwenden [2], [3]. Ein wichtiges Ziel dieses Ausbildungsabschnitts liegt in der Vermittlung praktischer Fertigkeiten.

Gerade bezüglich der strukturierten Unterweisung in praktischen Fertigkeiten wird allerdings häufig Unzufrie- denheit geäußert [4], [5]. Viele Studierende berichten, dass besonders im letzten Ausbildungsjahr die Lehre häufig vernachlässigt wird und von Seiten der Ausbilder kein Interesse an der Lehre vorhanden sei. Obwohl die Studierenden vorrangig zu Tätigkeiten herangezogen werden sollen, die ihre Ausbildung fördern, gaben im Jahr 2003 über 50 % der Studierenden in einer deutschland- weiten Umfrage zur Qualität des Praktischen Jahres an, immer oder oft als billige Arbeitskraft missbraucht zu werden [6]. Auch an der Universitätsklinik Heidelberg wurde immer wieder der geringe Lernerfolg während des Praktischen Jahres kritisiert.

Obwohl die Kritik an der Realität des Praktischen Jahres allgemein bekannt ist, fehlen bislang wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem Thema und ernstzunehmende Ansätze zur Behebung der Missstände fast gänzlich.

Vor diesem Hintergrund erschien es uns dringend notwen- dig, eine grundlegende Reform des Praktischen Jahres durchzuführen und diese auch durch eine entsprechende Datenerhebung wissenschaftlich abzusichern. An der Chirurgischen Universitätsklinik Heidelberg wurde 2003 ein Reformprojekt für das chirurgische PJ-Tertial angesto- ßen mit dem Ziel, ein strukturiertes Curriculum zu entwi- ckeln, das sich am tatsächlichen Bedarf orientiert und als Beispiel für andere chirurgische Abteilungen dienen kann. Die Planung des Projekts erfolgte nach dem bewähr- ten Curriculumsentwicklungsmodell von Kern et al [1].

Dies sieht einen sechsstufigen Prozess vor, an dessen Anfang eine allgemeine Problemdefinition und Bedarfs- analyse steht. Zentraler zweiter Schritt ist eine detaillierte Bedarfsanalyse der Lernenden, den wir ergänzt haben um eine Befragung der weiteren beteiligten Berufsgrup- pen, der ausbildenden Ärzte und des Pflegepersonals.

Diese beiden Schritte stellen eine tragfähige Grundlage für die weitere Entwicklung eines strukturierten Curricu- lums dar: die Ausarbeitung von Lernzielen, die Auswahl geeigneter Lehrstrategien und schließlich die Implemen- tierung des Curriculums mit anschließender Evaluation und Leistungsbewertung.

Die umfangreiche Bedarfserhebung als Voraussetzung einer Curriculumsneugestaltung sollte in erster Linie fol- gende Aspekte erfassen:

1. Beurteilung der derzeitigen Ausbildungssituation und der tatsächlichen Fähigkeiten der PJ-Studierenden (Ist-Zustand) aus Sicht der Studierenden, der ärztli- chen Mitarbeiter und des Pflegepersonals

2. Vorschläge zur Verbesserung der Lehre (Soll-Zustand) aus Sicht der Studierenden, der ärztlichen Mitarbeiter und des Pflegepersonals

3. Festsetzung der wichtigsten Fertigkeiten für den Arztberuf aus Sicht der Ärzte.

Die erhobenen Daten spiegeln im Wesentlichen den Be- darf für das Praktische Jahr an allen Standorten wider und können als Grundlage für ein strukturiertes Kerncur- riculum an allen chirurgischen Universitätskliniken in Deutschland dienen.

Methode

Interviewleitfaden

Für die beteiligten Berufsgruppen (Studierende, Ärzte mit unterschiedlichem Erfahrungsgrad, Pflegepersonal) wurde jeweils ein eigener Interviewleitfaden entwickelt. Als Richtlinien für die Generierung der Interviewleitfäden kamen zur Anwendung:

• Ergebnisse einer Pilotbefragung an 15 PJ-Studierenden vor Beginn des Reformprojektes

• Anforderungen der 8. Novelle der ÄAppO an das Prak- tische Jahr [2]

• Lernzielkatalog für das Praktische Jahr des Hartmann- bundes [7]

• Der chirurgische Lernzielkatalog für den klinischen Studienabschnitt des Heidelberger Curriculum Medi- cinale (HeiCuMed)

• Studienordnung der Universität Heidelberg für das Praktische Jahr [8].

Des Weiteren ergänzten die Ärzte der Planungsgruppe Fragen, die auf ihren Erfahrungen im Klinikalltag beruh- ten.

Die Form eines halbstrukturierten Interviews wurde ge- wählt, um durch die Integration offener Fragen eine möglichst breite Analyse zu erhalten. Diese Interviewform ermöglicht die Erfassung sowohl qualitativer als auch quantitativer Informationen.

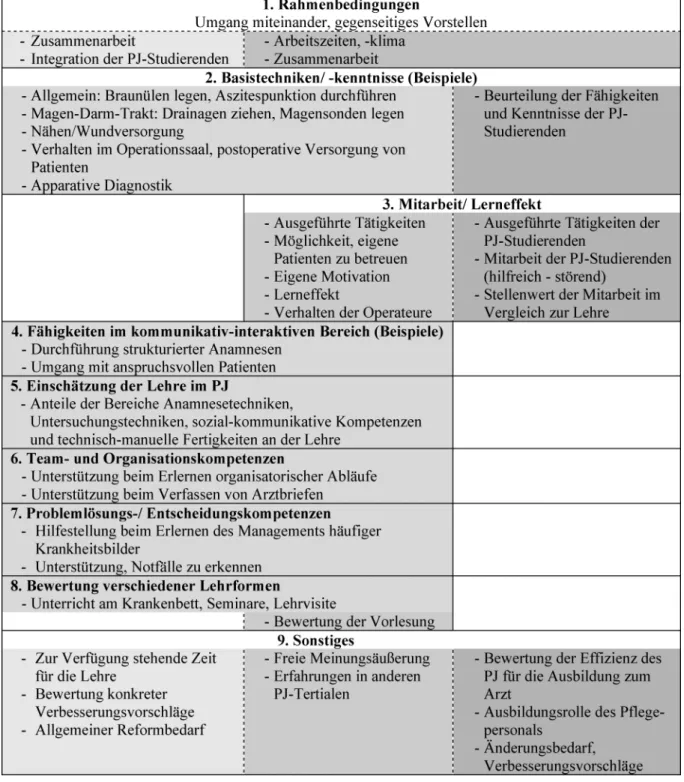

Die Fragen bezogen sich zum einen auf die derzeitige Ausbildungssituation, deren Stärken und Schwächen, zum anderen auf die wünschenswerte Idealsituation aus Sicht der genannten Personengruppen. Die verschiedenen Themengebiete der Befragung werden in Tabelle 1 darge- stellt. Bei den Studierenden überwogen offene Fragen, um möglichst viele Verbesserungsvorschläge und Kritik- punkte aufnehmen zu können. Im Interviewleitfaden für Ärzte und Pflegekräfte wurden dagegen mehr geschlos- sene Fragen verwendet, um den Zeitaufwand für das In- terview so gering wie möglich zu halten und so die Com- pliance zu steigern.

Durchführung der Befragungen

Bei den Studierenden wurden zwei PJ-Gruppen mit jeweils 15 Studierenden als Zielgruppe der Befragung definiert.

Tabelle 1: Themengebiete der einzelnen Interviewleitfäden für Ärzte, Studierende und Pflegepersonal

Die PJ-Studierenden durchliefen ihr chirurgisches Tertial vom 18.08.03 – 07.12.03 bzw. vom 20.10.03 – 08.02.04. Das vorrangige Ziel war, möglichst alle Studie- renden dieser Gruppe zu interviewen.

In der Gruppe der befragten Ärzte und Pflegepersonen wurde bewusst keine Zufallsauswahl vorgenommen. Für diese beiden Berufsgruppen bestand das Ziel darin, durch die Befragung von Pflegekräften verschiedener Arbeits- bereiche und von Ärzten in unterschiedlichen Ausbildungs- stadien bzw. Positionen ein möglichst breites Meinungs- bild und eine gewisse Repräsentanz zu erhalten. Zur Ge- winnung valider Aussagen sollten vor allem Personen

befragt werden, die an der Anleitung von PJ-Studierenden beteiligt sind und Engagement in der Lehre zeigen.

26 PJ-Studierende, 19 Ärzte in verschiedenen Positionen (Assistenzärzte, Fachärzte, Oberärzte) und 16 Pflegekräfte unterschiedlicher Bereiche (Ambulanz, operativer und stationärer Bereich) wurden von September bis November 2003 in halbstrukturierten Interviews befragt. Das Inter- view mit den Studierenden erfolgte jeweils frühestens vier Wochen nach Beginn ihres chirurgischen Tertials, um aussagekräftige Daten auf der Basis erster Erfahrun- gen zu erhalten. Mit 26 befragten Studierenden (von 30) konnte eine Teilnehmerquote von 87 % erreicht werden.

Die übrigen vier konnten aufgrund von Auslandsaufent- halten nicht teilnehmen.

Die Interviews wurden in standardisierter Form durch drei Personen1der Projekt-Planungsgruppe durchgeführt.

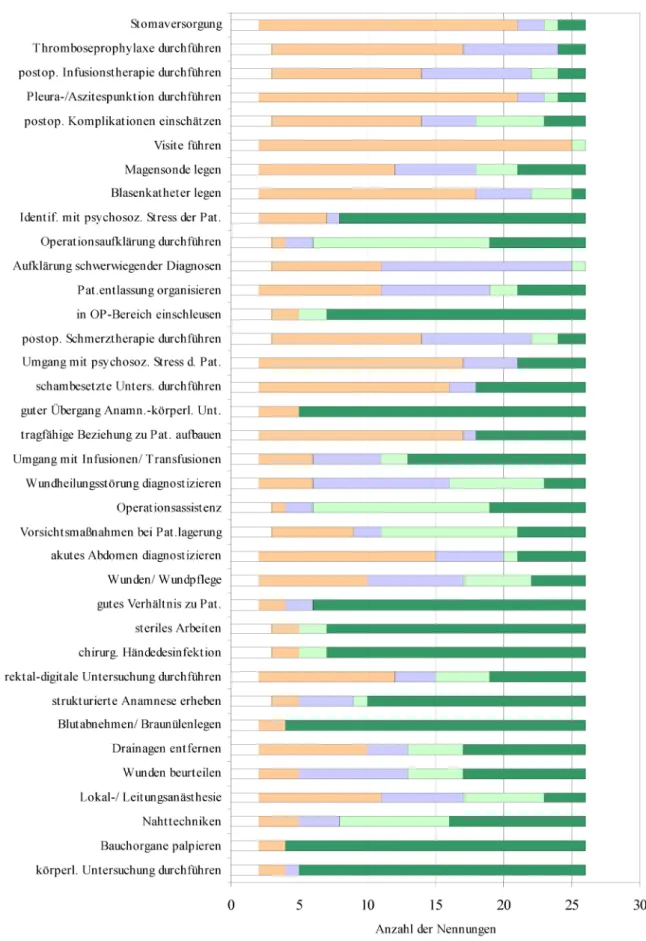

Ärzte und Studierende sollten die derzeitige Ausbildung in verschiedenen Basisfertigkeiten beurteilen z. B. das Legen einer Magensonde oder das Palpieren der Bauch- organe. Bei denÄrzten(siehe Abbildung 1) empfahl sich eine Einteilung in folgende vier Lehrsituationen (LS):

1. Der Arzt erklärt eine Tätigkeit.

2. Der Arzt lässt den Studierenden bei seinem Tun zuse- hen bzw. zeigt und erläutert. (2a)

3. Der Arzt beaufsichtigt einen Studierenden, während dieser eine Tätigkeit selbst ausführt.

4. Der Studierende kann selbständig üben bzw. eine Tätigkeit am Patienten ausführen.

Auf einer Ordinalskala von 0 (nicht angewandt) bis 4 (häufig angewandt) konnten jeweils die Häufigkeiten an- geben werden, in denen die fünf Lehrsituationen stattfan- den.

Für jede Fertigkeit wurden die Häufigkeitsangaben aller 19 Befragten zu den einzelnen Lehrsituationen getrennt aufgelistet. In Abbildung 1 sind die Angaben der Ärzte zu den verschiedenen Lehrsituationen dargestellt, allerdings wurden nur jeweils die Häufigkeitsangaben 3 (öfter) und 4 (häufig) in die Abbildung aufgenommen, da die Angaben 0 – 2 (nie bis manchmal) in unseren Augen keine zuver- lässig und häufig stattfindende Lehre bedeuten und die Befragten in ihren Antworten oft nicht genug differenzier- ten.

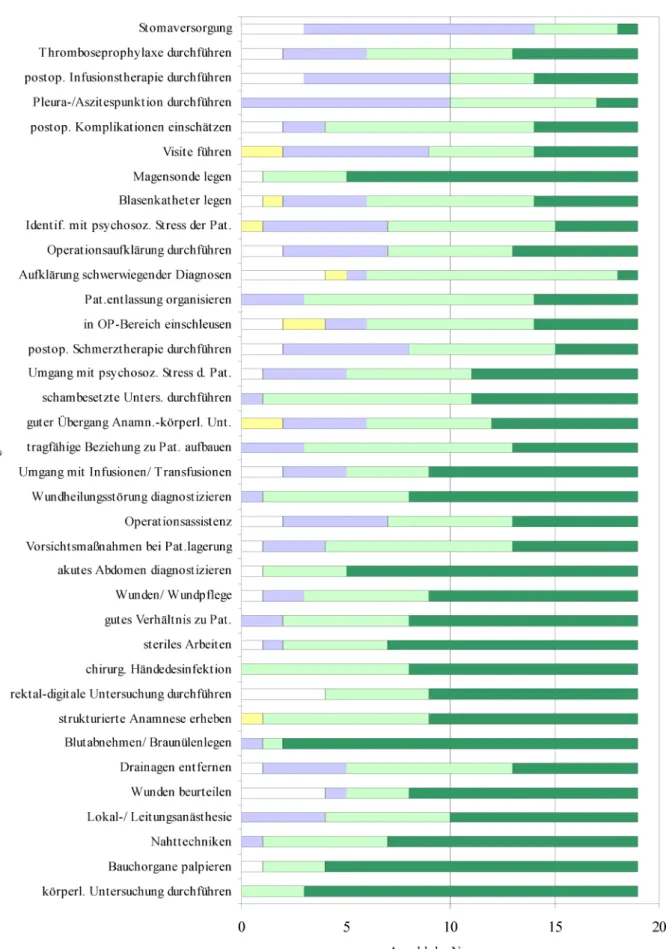

In etwas abweichender Form wurden dieStudierenden zur Ausbildung in denselben Basisfertigkeiten befragt (siehe Abbildung 2). Sie sollten bei den einzelnen Fertig- keiten angeben, in welcher Lehrsituation sie jeweils hauptsächlich ausgebildet wurden, auf eine genauere Quantifizierung wurde verzichtet – die Unterschiede in der Darstellung zwischen den Aussagen der lehrenden Ärzte und der Studierenden sind darauf zurückzuführen.

Bei den Studierenden wurden folgende vier Lehrsituatio- nen (LS) erfragt:

1. Der Studierende eignet sich nur theoretische Kennt- nisse an.

2. Dem Studierenden wurde die Tätigkeit gezeigt und erklärt.

3. Der Studierende darf die Tätigkeit unter ärztlicher Aufsicht selbst durchführen.

4. Der Studierende führt die Tätigkeit selbständig und ohne Aufsicht aus.

Ergebnisse

Die Aussagen der Ärzte stimmen in vielen Bereichen mit denen der Studierenden überein. Es fällt auf, dass die Studierenden besonders häufig angaben, Tätigkeiten selbständig und ohne ärztliche Aufsicht durchzuführen (LS 4). Aktive Lehre (d. h. Arzt beaufsichtigt den Studie-

renden bei seinem Tun und korrigiert ihn gegebenenfalls

= LS 3) fand nach Ansicht der Befragten eher selten statt.

Zudem wird deutlich, dass in einigen Bereichen insgesamt viel zu wenig Lehre erfolgt, dies betrifft in erster Linie praktische Fertigkeiten wie die Durchführung einer Sto- maversorgung, einer Pleura-, Aszitespunktion oder das Führen einer Visite.

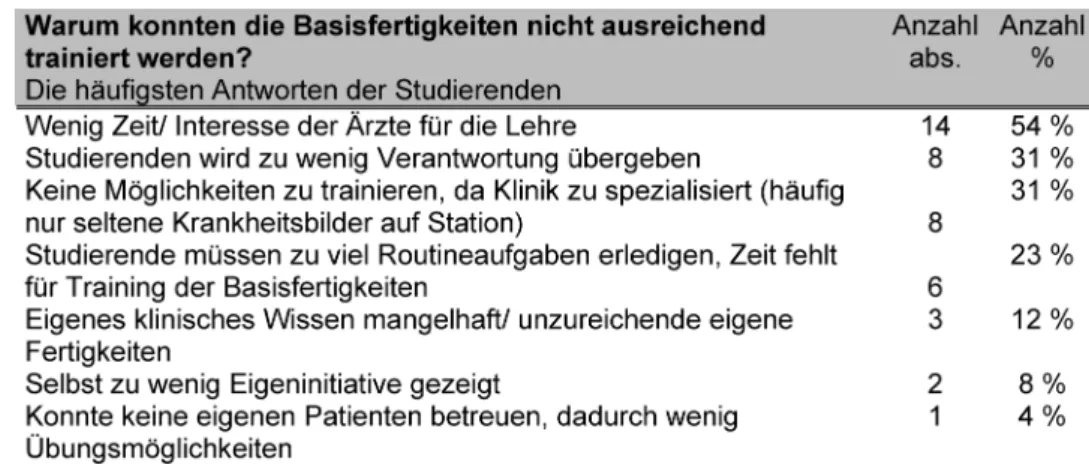

Die Ärzte wurden darüber hinaus befragt, für wie wichtig sie das Erlernen der einzelnen Fertigkeiten für den spä- teren Arztberuf halten (Skala: unwichtig – weniger wichtig – wichtig – sehr wichtig) (siehe Abbildung 3). Die Befrag- ten bezeichneten einerseits Tätigkeiten als sehr wichtig oder wichtig, die von den Studierenden hauptsächlich selbständig und ohne Aufsicht durchgeführt wurden (z.

B. die körperliche Untersuchung, Blutabnehmen und die Palpation des Abdomens). Während des Interviews wurde einigen Ärzten deutlich, dass die Studierenden in vielen Bereichen zu selten eine ärztliche Anleitung erhielten und häufig ohne Aufsicht trainieren mussten.

Andererseits fällt bei einigen Fertigkeiten eine starke Diskrepanz zwischen eingeschätzter Relevanz und tat- sächlich stattgefundener Lehre auf, besonders bei der Diagnostik eines akuten Abdomens, der Durchführung einer schambesetzten Untersuchung, der Aufklärung über schwerwiegende Diagnosen und beim Legen einer Ma- gensonde. Die Ärzte bezeichneten diese Tätigkeiten zwar überwiegend als wichtig bis sehr wichtig, gleichzeitig be- richteten sie jedoch über verhältnismäßig wenig Lehre in diesen Bereichen (siehe Abbildung 1).

Bei einigen Basisfertigkeiten ist diese Diskrepanz nicht festzustellen, die eigene Einschätzung der Lehrintensität und die Wichtigkeit stimmen beispielsweise bei den ver- schiedenen Nahttechniken oder Lokal-/Leitungsanästhe- sien überein.

Als weniger wichtig bis unwichtig bezeichneten die Ärzte in erster Linie die Tätigkeiten, die sie sehr wenig aktiv lehrten, beispielsweise die Durchführung einer Stomaver- sorgung.

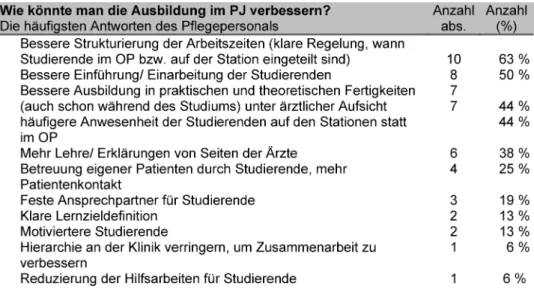

Weshalb konnten die aufgelisteten Basisfertigkeiten nicht ausreichend gelehrt und geübt werden? Die Studierenden nannten hierfür mehrere Gründe (siehe Tabelle 2), am häufigsten wurde die Zeitknappheit der Ärzte, aber auch deren geringes Interesse an der Lehre für das Defizit verantwortlich gemacht. Viele Befragte waren außerdem der Meinung, dass ihnen als PJ-Studierenden zu wenig Verantwortung übertragen werde. Als weiteres Problem wurde die Spezialisierung vieler Kliniken oder Stationen gesehen, die die Möglichkeiten zum Trainieren diverser Basisfertigkeiten einschränkt. Wesentlich dazu trägt auch die Tatsache bei, dass die Studierenden auf ihren Statio- nen stets viele Routineaufgaben erledigen müssen (und auch dafür eingeplant sind), so dass daneben kaum Zeit für Lehre und Training in den wichtigen Basisfertigkeiten bleibt. Einige Studierende sahen ein Problem in den eige- nen mangelnden klinischen Fähigkeiten oder auch – selbstkritisch – in mangelnder Eigeninitiative.

Abbildung 1: Ärztliche Einschätzung der Häufigkeit der Lehrsituationen (LS) beim Erlernen verschiedener Basisfertigkeiten [Antworten sind nur aufgeführt, wenn die Häufigkeiten 3 (öfter) und 4 (häufig gelehrt) genannt wurden]. LS 1: Arzt erklärt (ohne praktische Anschauung); LS 2: Arzt lässt Stud. zusehen bzw. (LS2 a) zeigt und erklärt; LS 3 Arzt beaufsichtigt Stud. bei Tätigkeit;

LS 4 Stud. führt Tätigkeit selbständig aus, ohne Beaufsichtigung; Anzahl der Befragten n = 19.

Abbildung 2: Studentische Einschätzung, in welchen Lehrsituationen (s. Kasten) das Erlernen verschiedener Basisfertigkeiten hauptsächlich stattfindet LS 1: Stud. hat nur theoretische Kenntnisse; LS 2: Arzt zeigt und erklärt Tätigkeit; LS 3: Stud. führt

Tätigkeit unter ärztl. Aufsicht durch; LS 4: Stud. führt Tätigkeit alleine ohne Aufsicht aus. Anzahl der Befragten n = 26.

Abbildung 3: Ärztliche Einschätzung der Wichtigkeit verschiedener Basisfertigkeiten für den Arztberuf. Anzahl der Befragten n=19.

Tabelle 2: Einschätzung der Studierenden, weshalb die Basisfertigkeiten nicht ausreichend eingeübt werden konnten, Merhfachnennungen waren möglich, n=26

Im Rahmen der freien Fragen am Schluss der Interviews äußerten die Befragten der einzelnen Gruppen eine Viel- zahl spezifischer Wünsche und Anregungen (siehe Tabelle 3-5).

Einige Kritikpunkte bzw. Verbesserungsvorschläge wurden jeweils von allen drei (!) Berufsgruppen genannt. So waren viele Befragte einhellig der Meinung, dass die derzeitige Ausbildung während des Praktischen Jahres nicht aus- reichte, um die Studierenden auf den späteren Beruf als Arzt vorzubereiten. Ebenso wurde bemängelt, dass für die Ausbildung im PJ klare Richtlinien und Lernziele fehlten und nicht ausreichend definiert sei, welche Aufga- ben PJ-Studierende an ihren Einsatzorten tatsächlich haben. Viele Befragte aus allen drei Gruppen hielten es im Sinne einer praxisnahen Ausbildung für wünschens- wert, dass die Studierenden in der Zeit auf Station konti- nuierlich eigene Patienten betreuen sollten.

Insgesamt müsste mehr Wert auf die Vermittlung prakti- scher Fertigkeiten gelegt werden, wobei die Schwierigkeit darin liegt, dass den Ärzten durch ihre Anforderungen im Klinikalltag oft zu wenig Zeit für die Lehre bleibt und die Studierenden ihrerseits ebenfalls durch die Verrichtung zahlreicher Routinetätigkeiten und OP-Dienste schwer Zeit für das Training wichtiger Basisfertigkeiten finden können. Die vielen OP-Dienste erschweren zusätzlich das Kennenlernen der verschiedenen Stationsabläufe.

Eine gewisse Verbesserung könnte erreicht werden, so die Meinung vieler, wenn die Studierenden zu Beginn des Tertials eine bessere Einarbeitung/Einführung in ihre Aufgaben und Tätigkeiten auf Station erhielten und wenn man ein Tutorensystem etablieren könnte.

Diskussion

Mithilfe der vorliegenden Bedarfsanalyse sollte festge- stellt werden, ob zum damaligen Zeitpunkt die Ausbildung während des chirurgischen Tertials an der Universitätskli- nik Heidelberg ausreichend auf den späteren Arztberuf vorbereitete. Gleichzeitig diente die Bedarfserhebung als Grundlage für die nachfolgende PJ-Reform, die zunächst nur das chirurgische Tertial betraf und derzeit fachüber- greifend fortgeführt wird. Die Ergebnisse zeigen, dass

eine Reform dringend nötig war. Besonders bemängelt wurden der geringe Stellenwert der Lehre, die ungenügen- de Vermittlung praktischer Fertigkeiten und die mangeln- de Zeit für das Training wesentlicher Basisfertigkeiten im Klinikalltag aufgrund der Vielzahl anfallender „Routine- aufgaben“. Im letzten Jahr des Studiums sollte durch die Einbindung der Studierenden in den Klinikalltag die An- wendung der zuvor erlangten theoretischen Kenntnisse gefördert werden, stattdessen „flottiert der PJler frei auf der Station oder im OP, angewiesen auf Selbstorganisati- on und Motivation“ [4]. Auch unsere Befragungen zeigen, dass die Studierenden an der Chirurgischen Universitäts- klinik Heidelberg praxisrelevante Basisfertigkeiten hauptsächlich – je nach Eigeninitiative – überhaupt nicht oder ohne Aufsicht trainieren. Bemerkenswert ist in die- sem Zusammenhang, dass selbst den lehrenden Ärzten im Rahmen der Interviews klar wurde, dass die Dinge, die sie selbst als wichtig erachten, nicht unbedingt auch strukturiert unterrichten.

An anderen Standorten wird eine ähnliche Situation be- schrieben [4], [5]. Daher erscheint es dringend notwendig, ein strukturiertes Curriculum auch für das letzte Ausbil- dungsjahr zu entwickeln, das die vorherrschenden Bedürf- nisse berücksichtigt und die Studierenden besser auf ihren Berufseinstieg vorbereitet.

Ausblick

Die Bedarfsanalyse stellte einen ersten Schritt im Rahmen der Entwicklung eines neuen Curriculums dar [1], [9].

Aus den Einschätzungen der Befragten zur Wichtigkeit und zur derzeitigen Vermittlung verschiedener Basisfer- tigkeiten können spezifische, messbare Lernziele abge- leitet werden, deren Erreichen ein wesentliches Ziel für die Studierenden im chirurgischen PJ-Tertial darstellt.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Erlangen grundlegender ärztlicher Kompetenzen, die für jeden praktisch tätigen Arzt von Bedeutung sind. Zum Erreichen der definierten Lernziele müssen im nächsten Schritt geeignete Lehrstra- tegien ausgewählt werden, die die Rahmenbedingungen der Klinik (hohe Arbeitsbelastung der Ärzte, wenig Zeit für die Lehre) berücksichtigen. Diese Schritte wurden an

Tabelle 3: Hitliste Studierende zur Verbesserung der Ausbildung, Mehrfachnennungen waren möglich, n=26

Tabelle 4: Hitliste Ärzte zur Verbesserung der Ausbildung, Mehrfachnennungen waren möglich, n=19

Tabelle 5: Hitliste Pflegepersonal zur Verbesserung der Ausbildung, Mehrfachnennungen waren möglich, n=16

der Chirurgischen Universitätsklinik Heidelberg vollzogen.

Derzeit erfolgt eine weiterführende fachübergreifende

interdisziplinäre PJ-Reform, für die die vorliegende Be- darfsanalyse eine relevante Grundlage darstellt.

Konkrete Umsetzung der Vorschläge

Bei der Betrachtung von Kritik und Verbesserungsvorschlä- gen der Befragten muss das Hauptaugenmerk auf den Punkten liegen, die im Rahmen einer Curriculumsentwick- lung verändert werden können. Der Forderung nach einer klaren Definition der Aufgaben und Lernziele der Studie- renden kann nachgekommen werden, indem z. B ein strukturierter Lernzielkatalog erstellt wird. Auch die Ver- mittlung praktischer Fertigkeiten und anderer Basisfertig- keiten, die für jeden Mediziner von Bedeutung sind, kann gefördert werden durch den Einsatz neuer oder auch äl- terer, bewährter Lehrmethoden (z. B. Skills Lab oder Logbuch). Die Betreuung eigener Patienten ist ebenfalls ein wichtiger Verbesserungsvorschlag, er könnte durch die Einrichtung eines PJ-Patientenzimmers auf den Sta- tionen umgesetzt werden. Eine Einführung zu Beginn des Tertials kann beispielsweise durch den Einsatz eines

„Einführungstages“ erfolgen, an dem den Studierenden wichtige organisatorische und praktische Abläufe erläutert werden.

Ein Problem ist jedoch, dass vieles in der Ausbildungsmi- sere derzeit auf die ausgeprägten ökonomischen Zwänge mit kontinuierlich steigender ärztlicher Arbeitsbelastung zurückzuführen ist. Als Beispiele seien nur die mangelnde Zeit der Ärzte im Klinikalltag, die Personalunterbesetzung oder die spezialisierte Universitätsklinik genannt, in der die Patienten bereits mit abgeschlossener Diagnostik zur Aufnahme kommen und dementsprechend wenig Lehr- möglichkeiten bieten. Dies kann im Rahmen der Curricu- lumsentwicklung zwar berücksichtigt, aber kaum verän- dert werden.

Dennoch ist es wichtig, die Probleme der medizinischen Ausbildung heute und in Zukunft an jedem Standort zu ermitteln und zu objektivieren. Hierzu müssen immer wieder von neuem Bedarfserhebungen und -analysen durchgeführt werden, sie sind eine notwendige Voraus- setzung für die Verbesserung der Lehrsituation. Der Lerneffekt während des PJ darf nicht weiterhin dem Zufall überlassen bleiben – auch für diesen letzten Ausbildungs- abschnitt im Medizinstudium sind deutschlandweit curri- culare Reformen notwendig. Es muss erreicht werden, dass die Lehre einen neuen Stellenwert im medizinischen Alltag erhält, um fähige, bald im Klinikalltag einsetzbare Ärztinnen und Ärzte auszubilden.

Anmerkung

1jeweils eine Person pro befragte Berufsgruppe

Literatur

1. Kern DE, Thomas PA, Howard DM, Bass EB. Curriculum development for medical education. A six-step approach.

Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press. 1998:4- 98.

2. Bundesministerium für Gesundheit. Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) vom 27.06.2002. Bundesgesetzbl. 2002;I(Nr.

44):2405-2407.

3. Wever S. Das praktische Jahr des Medizinstudiums aus der Sicht von Studierenden der Universität Münster. Med. Dissertation.

Münster: Universität Münster; 1991.

4. Rimpau W. Ausbildungshilfe im Praktischen Jahr. Med Ausbild.

1998;15:91-95.

5. Müller K, Tekian A, Hansis M. PJ - Schlüsselstellung zwischen Theorie und Alltag. Med Ausbild. 2000;17:13.

6. Wolf A.Via medici-PJ-Umfrage: Die Auswertung. Das Schweigen der Lämmer. Via medici. 2003;4:30-31.

7. Schaps KPW, Cramer O, Höper DW, Ascher P, Lipinski J, Rhode A. Lernzielkatalog für das Praktische Jahr im Studium der Humanmedizin. Berlin: Hartmannbund; 2003. Zugänglich unter:

http://www.hartmannbund.de.

8. Hommelhoff P. Studienordnung für das Medizinstudium an der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg für das 6.

Studienjahr (Praktisches Jahr). Mitteilungsbl Rektor Uni Heidelberg. 2003;33:615-617.

9. Graduate Medical Education Committee. Prerequisite Objectives for Graduate Surgical Education: A Study of the Graduate Medical Education Committee American College of Surgeons. J Am Coll Surg. 1998;186(1):50-62.

Korrespondenzadresse:

Dr. med. Martina Kadmon

Universität Heidelberg, Chirurgische Universitätsklinik, Im Neuenheimer Feld 110, 69120 Heidelberg, Deutschland, Tel.: 06221/56-39767

martina.kadmon@med.uni-heidelberg.de

Bitte zitieren als

Engel C, Porsche M, Roth S, Ganschow P, Büchler MW, Kadmon M.

Welche Ausbildungsinhalte brauchen Studierende im Praktischen Jahr - Bedarfsanalyse als Basis für ein chirurgisches PJ-Curriculum. GMS Z Med Ausbild. 2008;25(3):Doc89.

Artikel online frei zugänglich unter

http://www.egms.de/en/journals/zma/2008-25/zma000573.shtml

Eingereicht:21.01.2008 Überarbeitet:03.06.2008 Angenommen:03.06.2008 Veröffentlicht:15.08.2008

Copyright

©2008 Engel et al. Dieser Artikel ist ein Open Access-Artikel und steht unter den Creative Commons Lizenzbedingungen

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.de). Er darf vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden, vorausgesetzt dass Autor und Quelle genannt werden.

![Abbildung 1: Ärztliche Einschätzung der Häufigkeit der Lehrsituationen (LS) beim Erlernen verschiedener Basisfertigkeiten [Antworten sind nur aufgeführt, wenn die Häufigkeiten 3 (öfter) und 4 (häufig gelehrt) genannt wurden]](https://thumb-eu.123doks.com/thumbv2/1library_info/4855078.1630728/5.892.136.775.93.1041/ärztliche-einschätzung-häufigkeit-lehrsituationen-verschiedener-basisfertigkeiten-aufgeführt-häufigkeiten.webp)