Wirtschaft | Str

Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft

– Neue Förderinitiative des BMBF –

Helmut Löwe

1. Forschungspolitischer Rahmen ...177

2. Forschungskonzept Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft ...179

3. Zusammenfassung und Ausblick ...184

4. Literatur ...184 Der steigende Bedarf an Rohstoffen aller Art stellt Gesellschaft und Wirtschaft vor große Herausforderungen. Drei aktuelle Beispiele seien dazu genannt: (1) Die globale Kunststoffproduktion wird sich innerhalb der nächsten 20 Jahre verdoppeln, während weltweit betrachtet derzeit nur 5 Prozent des Materialwertes von Verpackungskunst- stoffen durch bestehende Recyclingsysteme erhalten werden können [9]. (2) Deutsch- landweit fallen enorme Mengen mineralischer Abfallstoffe im Baubereich, bei metallur- gischen Anlagen oder aus der Verbrennung von Abfällen und Ersatzbrennstoffen an.

Ihre Verwertung durch Einbau in technische Bauwerke ist eine Herausforderung, weil steigende Anforderungen an die Umweltverträglichkeit erfüllt werden müssen (unter anderem bei Inkrafttreten der geplanten Ersatzbaustoffverordnung), Primärrohstoffe geschont und Deponierung vermieden werden sollen. (3) Bereits jetzt ist erkennbar, dass aufgrund aktueller und absehbarer Technologieentwicklungen prognostizierte Nachfrageschübe bei wirtschaftsstrategischen Metallen wie Indium oder Gallium die derzeitige Weltjahresprimärproduktion solcher Rohstoffe um ein Vielfaches übersteigen werden [10]. Gleichzeitig werden Elektronikprodukte wie Handys oft nur kurz genutzt und die enthaltenen Wertstoffe gehen verloren.

Es ist somit klar erkennbar, dass die derzeitige Lebensweise der Menschen in den Industrieländern nicht nur die Rohstoffvorkommen der Erde überfordern wird, sondern auch deren Aufnahmekapazität für die damit verbundenen Abfallprodukte.

Dieser Trend wird dramatisch verstärkt durch das wirtschaftliche und wohlstands- bezogene Aufholen bisheriger Schwellen- und Entwicklungsländer mit ihrer stark wachsenden Bevölkerung. Diese verhängnisvolle Entwicklung kann nur durch eine drastische Steigerung der Ressourcenproduktivität gestoppt werden. Die dazu not- wendige Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom Ressourcenverbrauch ist dabei einerseits aus ökologischer Vernunft geboten, andererseits aufgrund der zunehmenden Preissteigerungen relevanter Rohstoffe auch aus ökonomischen Gründen erforderlich.

Gerade für Deutschland als Exportweltmeister, dessen Überschuss im Warenhandel und Kapitalverkehr mit dem Ausland in 2016 auf ein neues Rekordniveau gestiegen ist [7], hat die Versorgungssicherheit mit bezahlbaren Rohstoffen besonderen Stellenwert.

Wirtschaft | Str

Technologische Verbesserungen und Effizienzsteigerungen bei der Primärrohstoff- gewinnung oder der Wiedergewinnung durch Recycling bleiben weiterhin wichtig, reichen für sich alleine genommen aber nicht aus, um Verknappung und Preissteige- rungen wirksam entgegen zu wirken. Der jährliche inländische Rohstoffkonsum in Deutschland ist mit derzeit etwa 15 Tonnen pro Kopf trotz aller Bemühungen immer noch doppelt so hoch wie der globale Pro-Kopf-Durchschnitt [15]. Auch das anthro- pogene Rohstofflager wächst in Form von Produkten, Gebäuden, Infrastrukturen und Ablagerungen in Deutschland pro Jahr um etwa 10 Tonnen pro Kopf [16]. Das alles ist Ausdruck einer überwiegend linearen Wirtschaftsweise von Rohstoffentnah- me, Produzieren, Nutzen und Entsorgen. Vor diesem Hintergrund ist der grundle- gende Umbau der linearen Wirtschaftsweise hin zu einer weitgehend geschlossenen Ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft von erheblicher Bedeutung, ohne den das angestrebte Entkopplungsziel nicht erreicht werden kann. Das Ziel muss sein, den Wert von Produkten und den enthaltenen Ressourcen innerhalb der Wirtschaft möglichst lange zu erhalten und wenig Abfall zu erzeugen.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat die Entwicklung innovativer Technologien zur Steigerung der Rohstoffeffizienz in den letzten Jahren mit dem Rahmenprogramm Forschung für Nachhaltige Entwicklung (FONA3) über entsprechende Fördermaßnahmen mit etwa 30 Millionen Euro jährlich gefördert. Die wesentlichen Handlungsansätze der BMBF-Förderung sind in der Übersicht in Bild 1 dargestellt. Angefangen bei der Effizienzsteigerung von Erzbergbau und Metallgewin- nung, der Substitution knapper Rohstoffe auf Material- und Technologieebene sowie der Steigerung der Ressourceneffizienz in Produktion und Anwendung bis hin zum Recycling wurden dadurch Beiträge zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutsch- land und zur Schonung von natürlichen Ressourcen geleistet.

Ressourcen intelligent und schonend nutzen Rohstoffproduktproduktivität

steigern Rohstoffbasis sichern Rohstoffbasis verbreitern

International kooperieren KMU fördern Umsetzung beschleunigen Rohstoffproduktivität

steigern

Bild 1: Hauptforschungsansätze und Querschnittsaktivitäten des BMBF im Bereich der Roh- stoffforschung

Quelle: Projektträger Jülich

Wirtschaft | Str

Um weitere Nachhaltigkeitspotentiale zu erschließen und den angesprochenen grund- legenden Umbau der Wirtschaftsweise anzustoßen, müssen das Gesamtsystem der Pro- dukt- und Stoffkreisläufe in der Wirtschaft sowie die beteiligten Wertschöpfungsketten bis zum Verbraucher in den Blick genommen und optimiert werden. Die Intensität der Nutzung von mit hohem Aufwand (Material und Energie) sowie Kosten hergestellten Produkten wie z.B. Maschinen, Automobile, Elektronik oder Infrastruktur muss über innovative Geschäftsmodelle und Dienstleistungen erhöht und ihre Lebensdauer z.B.

durch Reparatur, Refabrikation aber auch durch Kaskadennutzung (Zweitnutzung für einen anderen Zweck) verlängert werden, bevor die weitere Nutzung auf der stofflichen Ebene durch Recycling erfolgt. Eine solche Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft nutzt der Wirtschaft – durch Verringerung der Abhängigkeit von knappen Rohstoffen und Erschließung neuer Marktchancen durch innovative Geschäftsmodelle – und schont dabei effektiv Ressourcen. Das BMBF unterstützt diese Entwicklungen mit einer ziel- gerichteten Forschungsförderpolitik.

1. Forschungspolitischer Rahmen

Die BMBF-Forschungsförderung ist eingebettet in politische Strategien zur Steigerung der Ressourceneffizienz und Sicherung der Rohstoffversorgung. Auf nationaler Ebene sind insbesondere die Rohstoffstrategie der Bundesregierung [4], die nationale Nach- haltigkeitsstrategie für Deutschland [5], das Deutsche Ressourceneffizienzprogramm ProgRess II [3] sowie die neue Hightech-Strategie Innovationen für Deutschland [1]

zu nennen.

Die Rohstoffstrategie [4] zielt auf eine sichere Rohstoffversorgung für die deutsche Industrie. Insbesondere bei metallischen Rohstoffen ist Deutschland fast vollständig auf Importe angewiesen. Die Steigerung der Ressourceneffizienz und Schließung von Kreisläufen trägt somit auch zur Rohstoffsicherung durch verringerte Importabhän- gigkeit bei.

Die im Jahr 2016 veröffentlichte Neuauflage der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie [5]

steht ganz im Zeichen der von den Vereinten Nationen im September 2015 verabschie- deten Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung [12]. Herzstück der Agenda sind die 17 Sustainable Development Goals (SDGs), die bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen.

Das Ziel, Ressourcen sparsam und intelligent zu nutzen, ist u.a. im SDG 8 Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern verankert. Die Bundesregierung strebt mit Blick auf das Unterziel 8.41 an, den Einsatz natürlicher Ressourcen stärker von der wirtschaftlichen Entwicklung zu entkoppeln, die Effizienz fortlaufend zu steigern und perspektivisch die Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen zu reduzieren.

1 Unterziel 8.4: Bis 2030 die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion Schritt für Schritt ver- bessern und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung anstreben, im Einklang mit dem Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, wobei die entwickelten Länder die Führung übernehmen, Auszug aus dem Ergebnisdokument des Gipfeltreffens der Vereinten Nationen zur Verabschiedung der Post-2015-Entwicklungsagenda: Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (A/70/L.1), September 2015

Wirtschaft | Str

Die Steigerung der Ressourceneffizienz spielt auch für weitere Ziele eine zentrale Rolle, z.B. für den Klimaschutz (SDG 13), für saubere Energie (SDG 7) oder nachhaltigen Konsum und Produktion (SDG 12).

Im Deutschen Ressourceneffizienzprogramm (ProgRessII) [3], das mit dem ersten Fortschrittsbericht 2016 überarbeitet wurde, werden Maßnahmen zur Schonung na- türlicher Ressourcen und Steigerung der Ressourceneffizienz gebündelt. Ein zentrales Ziel ist die Erhöhung der Gesamtrohstoffproduktivität um 30 Prozent bis zum Jahr 2030 (gegenüber dem Jahr 2010). Der Ausbau der ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiges Handlungsfeld des Programms und bietet einen großen Hebel zur Steigerung der Gesamtrohstoffproduktivität. Forschung und Entwicklung schaffen die Voraussetzungen, um Innovationen für Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft voran zu treiben.

Auf europäischer Ebene setzt die Europäische Kommission mit ihrem Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft [6] den Rahmen für Anpassungen der Gesetzgebung und weiterer Maßnahmen für den Umbau der Wirtschaft.

Um Deutschlands Position im globalen Wettbewerb der Wissensgesellschaften zu stärken, sollen weiterhin Innovationspotenziale erschlossen und auf prioritäre Zu- kunftsaufgaben konzentriert werden. Zu diesem Zweck bündelt die Bundesregierung die Aktivitäten zur Förderung von Forschung und Innovation in der neuen Hightech- Strategie Innovationen für Deutschland [1]. Das Thema Ressourcenschonung ist in der Zukunftsaufgabe Nachhaltiges Wirtschaften und Energie verankert. Gute Ideen sollen schneller in die Praxis überführt werden und Deutschland auf dem Weg zum weltweiten Innovationsführer voranbringen.

Eingebettet in die Hightech-Strategie fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in der nunmehr dritten Auflage seines Rahmenprogramms For- schung für nachhaltige Entwicklung (FONA3, 2015 – 2019) Beiträge der Forschung zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft [2]. Ein zentrales Element von FONA3 sind die drei Leitinitiativen zu den Themen Green Economy, Zukunftsstadt und Energiewende, in denen umsetzungsorientierte Forschung auf die Bewältigung dieser gesellschaft- lichen Herausforderungen ausgerichtet wird. Daneben gibt es die Vorsorgeforschung für Nachhaltigkeit, u.a. zum Thema Ressourcen intelligent und schonend nutzen mit den oben geschilderten Schwerpunkten (siehe Bild 1). FONA3 setzt auf das bewährte För- derinstrument der Verbundforschung mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft.

Insgesamt stellt das BMBF im Zeitraum 2015 – 2019 mehr als 1,5 Milliarden Euro für die FONA-Projektförderung und weitere 0,5 Milliarden Euro für die Forschungsflotte und Großgeräteforschung zur Verfügung.

Auch international setzt sich Deutschland für eine Steigerung der Ressourceneffizienz ein und unterstützt Partnerländer in bilateraler Zusammenarbeit beim Aufbau einer ressourceneffizienten Wirtschaft und einer nachhaltigen Ressourcenpolitik. So wurde unter deutscher Präsidentschaft im Rahmen der G7 eine Allianz für Ressourcen- effizienz (2015) ins Leben gerufen und in einem weiteren Schritt ein G20 Dialog für Ressourceneffizienz (2017) etabliert.

Wirtschaft | Str

2. Forschungskonzept Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft

Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft geht weit über den traditionell abfallwirt- schaftlich geprägten Begriff der Kreislaufwirtschaft hinaus, welcher insbesondere auf Abfallmanagement bzw. das Recycling von Reststoffen fokussiert. Mit dem Konzept einer ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft wird das Ziel verfolgt, den Wert von Produkten, Komponenten und Rohstoffen innerhalb der Wirtschaft so lange wie möglich zu erhalten und möglichst wenig Abfall zu erzeugen. Dazu müssen Kreis- läufe, branchenübergreifende Wertschöpfungsnetze oder Kaskadensysteme etabliert werden (siehe Bild 2). Priorität hat die verlängerte Nutzung und Kreislaufführung von Produkten, Baugruppen und Komponenten. Ist eine Rückführung dieser Baugruppen und Komponenten in den gleichen Produktkreislauf aus technischen oder ökonomi- schen Gründen nicht möglich, sollen Kaskadensysteme eine anderweitige möglichst hochwertige funktionale Verwendung von Komponenten ermöglichen. Erst wenn keine weitere Nutzung möglich oder sinnvoll ist, sollen die enthaltenen Rohstoffe am Ende des Lebensweges möglichst durch Recycling dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt werden. Kreislaufführung ist jedoch nur erstrebenswert, wenn in der Le- benszyklusperspektive effektiv Ressourcen eingespart werden können. So ist es unter dem Gesichtspunkt des Energieverbrauchs von Altgeräten nicht immer von Vorteil, die Lebensdauer zu verlängern, wenn moderne Geräte energieeffizienter sind. Aus der ganzheitlichen Betrachtung der Stoff- und Energieflüsse inklusive der Aufwände für die Sammlung und Aufbereitung von Altprodukten und Reststoffen und deren Rückführung in den Kreislauf lassen sich Grenzen einer ökologisch und ökonomisch sinnvollen ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft ableiten. Auswirkungen auf andere natürliche Ressourcen wie z.B. Wasser, Fläche und biogene Ressourcen sind dabei immer zu berücksichtigen.

Auf dem Leitmarkt Kreislaufwirtschaft konnten deutsche Unternehmen seit dem Jahr 2011 ihre Führungsposition mit einem Weltmarktanteil von etwa 17 Prozent halten [14]. Die internationale Konkurrenz holt jedoch auf. Mit gezielter Forschung und Entwicklung möchte das BMBF die führende Rolle Deutschlands auf diesem Gebiet sichern und ausbauen. Gleichzeitig soll die Forschung zur ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft die Grundlagen zur Umsetzung des Aktionsplans der EU für die Kreislaufwirtschaft in Deutschland bereiten. Studien belegen, dass der Übergang zu einer ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft die Ressourcenproduktivität in Europa um jährlich 2 bis 3 Prozent erhöhen und 1,2 bis 3 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze bis zum Jahr 2030 schaffen könnte, davon rund 330.000 in Deutschland [8, 17].

Die wichtigsten Treiber für die erfolgreiche Umsetzung einer Ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft sind dabei

• die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle,

denn die mit ihnen verbundenen Gewinnerwartungen motivieren Unternehmen, in neue Kreislaufwirtschaftslösungen zu investieren und damit eine dauerhafte Umsetzung in die betriebliche Praxis zu ermöglichen

Wirtschaft | Str

• Innovationen im Produktdesign,

weil Kreislaufwirtschaft am Anfang der Wertschöpfungskette mit der Anpassung des Produktdesigns beginnt. Hier werden der größte Teil der Umweltbelastungen und Kosten über den gesamten Lebensweg eines Produktes ebenso festgelegt wie die Möglichkeiten der späteren Reparatur- und Upgrade-Fähigkeit.

• stärkere Nutzung digitaler Technologien,

denn die Zusammenführung bisher weitgehend parallel verlaufender Entwick- lungslinien der Digitalisierung und der Nachhaltigkeitsforschung birgt enormes Potential. Digitale Technologien unterstützen ein umfassendes Ressourcenmanage- ment und ermöglichen völlig neue IT-basierte Geschäftsmodelle.

Die Studie Die Digitalisierung der GreenTech-Branche der Roland Berger GmbH zeigt für den Leitmarkt Kreislaufwirtschaft ein großes Wachstumspotenzial durch Digita- lisierung. Bis zum Jahr 2025 könnten dadurch 2 Milliarden Euro zusätzliches Markt- volumen erschlossen werden [13].

Design

Produktion Wiederaufbereitung

Vertrieb

Verbrauch, Wiederverwendung, Reparatur Recycling

Restabfälle

Sammlung

KREISLAUF- WIRTSCHAFT

primäre Rohstoffe

Bild 2: Schematische Darstellung einer Ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft

Quelle: Projektträger Jülich

Das aktuelle BMBF-Forschungskonzept Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft wurde mit Unterstützung von Experten aus Industrie, Verbänden und Wissenschaft entwickelt.

Im Rahmen des Konzepts sind die vier folgenden thematischen Schwerpunkte für die Umsetzung einer Ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft benannt und mit For- schungsbedarf untersetzt:

1. Design kreislauffähiger und ressourcenschonender Produkte,

Wirtschaft | Str

2. Digitale Technologien für die kreislauf- und ressourcenoptimierte Wirtschaft, 3. Innovative Produktkreisläufe und Geschäftsmodelle und

4. Optimierte Material- und Stoffkreisläufe (Mineralik, wirtschaftsstrategische Roh- stoffe, Kunststoffe).

Die thematischen Schwerpunkte werden im Folgenden näher erläutert.

Design kreislauffähiger und ressourcenschonender Produkte Bereits in der Produktplanungs- und Designphase wird der größte Teil der Umweltbe- lastungen und Kosten über den gesamten Lebensweg eines Produktes bestimmt. Des- halb birgt diese Phase ein besonders großes Potenzial zur Steigerung der Ressourcen- effizienz. Mit innovativem Produktdesign, das auf die zusätzlichen Anforderungen der Kreislaufführung ausgerichtet ist, kann die Lebens- und Nutzungsdauer der Produkte verlängert werden, z.B. durch optimierte Zuverlässigkeit, Reparatur- und Upgrade- Fähigkeit. Der Wert der Nutzungsphase wird gesteigert und intensiviert, z.B. durch Möglichkeiten für gleichzeitige oder mehrfache Nutzung, für Nach- und Umrüstung.

Zusätzliche Funktionen und Schnittstellen zu digitalen Systemen zur Steuerung der Produkt- und Stoffkreisläufe können integriert werden. In Produkten verwendete Stoff- verbünde sollten leicht trennbar oder recyclingkompatibel sein. Ein erhöhter Einsatz von Rezyklaten in neuen Designlösungen wird angestrebt.

Digitale Technologien für die kreislauf- und ressourcenoptimierte Wirtschaft Einer der innovativsten Bereiche für die Möglichkeiten der Digitalisierung verspricht die ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft zu werden. Mit einer digitalisierten Wert- schöpfungskette kann (in Ergänzung zu innovativen Technologien und Geschäftsmo- dellen) ein umfassendes Ressourcenmanagement entscheidend unterstützt werden.

Das umfangreiche Datenmaterial, welches bereits heute durch den Einsatz intelligenter Anlagen und Produkte zur Verfügung steht, kann als Feedback für das zukünftige Produkt- bzw. Anlagendesign genutzt werden. Die Digitalisierung adressiert den ganzen Lebenszyklus und ermöglicht eine vorbeugende Instandhaltung einschließlich Restlebensdauerabschätzung. Datenschutz und Datensicherheit als eine wesentliche Hürde bei der Einführung digitaler Technologien dürfen nicht vergessen werden.

Darüber hinaus geht es auch um die Entwicklung informations- und kommunikations- technischer Steuerungssysteme beispielsweise für komplexe vielstufige und deshalb bislang kaum vernünftig steuerbare Recyclingprozesse. IT-gestützte Werkzeuge können der Stoffstromverfolgung am Produktlebensende, der Schaffung von Transparenz und Verifizierung des Einsatzes hochwertiger Reparatur- und Recyclingverfahren sowie der Vermeidung illegaler Exporte dienen. IT-basierte Lösungen ermöglichen letztlich auch viele neue Geschäftsmodelle für die Kreislaufwirtschaft.

Innovative Produktkreisläufe und Geschäftsmodelle Innovative Geschäftsmodelle sind die wichtigste Voraussetzung, um wirtschaftliches Interesse für die erweiterte Kreislaufwirtschaft zu wecken. Mit ihrer Hilfe werden die Nutzungs- und Lebensdauer von Produkten und Komponenten auf hoher

Wirtschaft | Str

Wertschöpfungsstufe verlängert und danach die Voraussetzungen für ein qualitativ hochwertiges Recycling geschaffen. Ein Ansatz ist, dass sich die Produkte während der gesamten Nutzung im Eigentum des Herstellers befinden. Deshalb hat dieser ein wirtschaftliches Interesse daran, die Nutzungsdauer möglichst lange zu erhalten. Dies kann durch Reparatur und Instandhaltung, Wiederverwendung, Refabrikation (Auf- arbeitung gebrauchter Produkte und Geräte auf den Qualitätsstandard eines Neugeräts) und Redistribution (Rückläufe von Produktionsrückständen oder Altgeräten zum Hersteller) erreicht werden. In der Verlängerung der Nutzungs- und Lebensdauer von Produkten und Komponenten liegt im Vergleich zum Recycling ein besonders großes Potenzial zur Erhöhung der Rohstoffproduktivität, weil neben den substituierten Primärrohstoffen auch Ressourcenaufwand und Kosten für die Produktionsprozesse eingespart werden. Hochwertige Kreisläufe auf Produkt- und Komponentenebene sind bisher wenig etabliert. Hemmnisse in Bezug auf das Kaufverhalten, Akzeptanzfragen und Markttransparenz sollten in Forschungsprojekten mitbetrachtet werden, um sie durch Entwicklung geeigneter Maßnahmen zu überwinden. Bei innovativen Re- fabrikationsprozessen sind Vor-Ort-Entscheidungsunterstützung zum Handling von Altprodukten in Echtzeit sowie Produkt-Informationssysteme für eine Optimierung von Demontageprozessen von Bedeutung. Unternehmensübergreifende Symbiosen einschließlich geeigneter Akteurskooperationen und Geschäftsmodelle sind zu ent- wickeln, in denen (Neben-)Produkte und Stoffe sowie gegebenenfalls Abfälle oder Abgase (beispielsweise CO2) eines Unternehmens als Input-Material für ein anderes Unternehmen genutzt werden können. Betriebswirtschaftliche Forschung zur Bewer- tung von neuen Geschäftsmodellen und Unternehmen ist erforderlich. Forschung kann auch zur Weiterentwicklung des Rechtssystems beitragen, indem Engpässe für die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft und von Geschäftsmodellen behoben werden, beispielsweise bei Gewährleistungsfragen oder der Produkthaftung für refabrizierte Geräte. Auch die Markttransparenz zum Zustand von Gebrauchtprodukten muss durch geeignete Konzepte und Maßnahmen verbessert werden.

Optimierte Material- und Stoffkreisläufe

Neben dem vorrangigen Ziel, Produkte und deren Komponenten möglichst lange im Wirtschaftskreislauf zu halten, fallen weitere Material- und Stoffströme während der Produktion und Wiederaufarbeitung dieser Produkte, aber auch am Lebensende der Produkte an. Für diese Stoffströme sollen ebenfalls ökologisch und ökonomisch tragfähige Lösungen zur Kreislaufführung entwickelt werden.

Im Folgenden werden ausgewählte Stoffströme dargestellt, für die ein hochwertiges Recycling bislang noch nicht im erstrebenswerten Umfang stattfindet, die aber für ein nachhaltiges Gelingen der Kreislaufwirtschaft einbezogen werden müssen.

Kunststoffe

Kunststoffe werden weltweit in großen Mengen hergestellt und in vielfältigen Anwen- dungen eingesetzt. Verpackungskunststoffe haben den größten Anteil an den produ- zierten Kunststoffmengen (in Europa etwa 40 Prozent) [11]. Herausforderungen und

Wirtschaft | Str

Forschungsbedarf betreffen u.a. die Evaluierung und Optimierung werkstofflicher Verfahren zum Kunststoffrecycling (u.a. leistungsfähigere Reinigungsverfahren zur Erzeugung hochreiner Rezyklate, größere Rohstofftoleranz der Recyclingverfahren bei gleichzeitiger Bereitstellung hochwertiger Sekundärrohstoffe) sowie ihre Praxis- erprobung in industriellen Größenordnungen. Zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit sind Konzepte und Technologien für das gemeinsame Recycling von Kunststoffen und werthaltigen anorganischen Additiven einschließlich energetischer Verwertung nicht geeigneter Restfraktionen zu entwickeln.

Wirtschaftsstrategische Rohstoffe Bisher konzentrierte sich die Recyclingwirtschaft vor allem auf Stoffströme mit hoher Mengen- und Wertrelevanz, aus denen vergleichsweise wenige, dafür in hoher Kon- zentration enthaltene Sekundärrohstoffe separiert wurden. Wertstoffe, wie die Elektro- nikmetalle Gallium, Germanium oder Indium, die nur in geringer Konzentration enthalten sind, gehen dagegen häufig durch Sortierung und Aufbereitung verloren oder finden sich in Nebenprodukten oder Abfällen der Aufbereitung wieder. Nur in wenigen Fällen werden sie heute bereits im Kreislauf geführt, beispielsweise der Anodenschlamm aus der Kupferraffination. Für viele Elemente liegen die tatsächlichen Recyclingquoten unter 1 Prozent. Forschung sollte u.a. Änderungen in Menge und Zusammensetzung zukünftiger Stoffströme prognostizieren, Technologien und Maß- nahmen zur Unterbindung von dissipativen Verlusten bereitstellen sowie Kreisläufe für wertvolle Legierungselemente entwickeln.

Mineralische Stoffe Mineralische Stoffe aus dem Baubereich, aus metallurgischen Anlagen, aber auch aus der Verbrennung von Abfällen und Ersatzbrennstoffen stellen mengenmäßig die größte Herausforderung der ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft dar. Neue Lösungen für den Umgang mit mineralischen Reststoffen sind dringend erforderlich. Die geplante Mantel- bzw. Ersatzbaustoffverordnung und die darin festgelegten Grenzwerte für die Verwertung von Recyclingbaustoffen werden sich nach ihrem Inkrafttreten auf zukünftige Einsatzmöglichkeiten von mineralischen Reststoffen, z.B. im Straßenbau, auswirken. Wenn keine sinnvollen Verwertungsoptionen für mineralische Reststoffe erschlossen werden können, wird sich dies auf die Deponiekapazitäten in Deutschland auswirken. Forschung betrifft u.a. die Entwicklung systematischer Ansätze und Strate- gien für bestehende und zukünftige Materiallager in Gebäuden und Infrastruktur sowie innovative Aufbereitungsverfahren für multifunktionale Baustoffe. Die Mineralphase der Schmelze metallurgischer Systeme muss durch entsprechende Beeinflussung des Schlackensystems soweit abgereinigt werden, dass ein unbedenklicher Einsatz der Mineralphase für bautechnische Zwecke möglich bleibt. Für Gipse aus Abgasent- schwefelungsanlagen könnten künftig durch den erwarteten Rückgang im Bereich der Kohlekraftwerke Versorgungslücken resultieren. Diesen kann z.B. durch frühzeitige Entwicklung von wirtschaftlich tragfähigen Konzepten für die Rückgewinnung unge- nutzten Gipses aus Abfällen begegnet werden.

Wirtschaft | Str

3. Zusammenfassung und Ausblick

Mit den laufenden Fördermaßnahmen im Rahmen von FONA3 unterstützt das BMBF die Entwicklung und Umsetzung innovativer Technologien zur Steigerung der Roh- stoffeffizienz und zur stofflichen Nutzung von CO2.

Ein zukünftiger Schwerpunkt wird die Forschung zur Ressourceneffizienten Kreis- laufwirtschaft sein. Die Umsetzung dieses Forschungskonzepts wird durch mehrere BMBF-Förderbekanntmachungen erfolgen. Im Zeitraum 2018 bis 2023 sind insgesamt 150 Millionen Euro dafür vorgesehen.

Die Bekanntmachung zur ersten Fördermaßnahme Ressourceneffiziente Kreislaufwirt- schaft – Innovative Produktkreisläufe wurde im Dezember 2017 veröffentlicht und zielt auf die Verlängerung der Nutzungsdauer von Produkten und deren Bauteilen, um damit die Wertschöpfung bei verringertem Rohstoffeinsatz zu erhöhen. Dafür braucht es innovative Geschäftsmodelle, kluges Produktdesign und digitale Technologien sowie neue Formen der Kooperation entlang der Wertschöpfungsketten.

Adressiert sind alle für die Umsetzung einer ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft relevanten Akteure wie u.a. Rohstoffproduzenten und -Verarbeiter, Hersteller, Anbieter und Anwender von Produkten im industriellen, gewerblichen wie auch im privaten Bereich, die Recycling- und Entsorgungsbranche sowie Anbieter von Produkt-Dienst- leistungs-Systemen. Damit sollen Veränderungen in Unternehmen als Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Kreislaufwirtschaft angestoßen, aber auch die Verantwortung der privaten und öffentlichen Konsumenten gestärkt werden. Aus der Umsetzung des Konzeptes sollen auch Handlungsempfehlungen an die Politik zur För- derung einer ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft und zur effektiven Vermittlung des generierten Wissens an die gesellschaftlichen Akteure resultieren.

4. Literatur

[1] Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Die neue Hightech-Strategie: Innova- tionen für Deutschland, Berlin, 2014

[2] Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Forschung für Nachhaltige Entwick- lung – FONA3: Rahmenprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Berlin, 2015

[3] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB): Deutsches Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess II), Berlin, 2016

[4] Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi): Rohstoffstrategie der Bundesre- gierung, Berlin, 2010

[5] Die Bundesregierung: Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – Neuauflage 2016, Berlin, 2016 [6] Europäische Kommission: Den Kreislauf schließen – Ein Aktionsplan der EU für die Kreislauf-

wirtschaft. Mitteilung, COM (2015) 614, Brüssel, 2015

[7] ifo Institut: Deutschland 2016 Weltmeister beim Kapitalexport – USA beim Kapitalimport, Pres- semitteilung vom 30.01.2017

[8] MacArthur, E.: Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe, Foundation, 2015

Wirtschaft | Str [9] MacArthur, E.: The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics. Foundation and

McKinsey & Company, report by the World Economic Forum, 2016

[10] Marscheider-Weidemann, F.; Langkau, S.; Hummen, T.; Erdmann, L.; Tercero Espinoza, L.; An- gerer, G.; Marwede, M.; Benecke, S.: Rohstoffe für Zukunftstechnologien 2016, DERA Rohstoff- informationen 28, Berlin, 2016

[11] PlasticsEurope: Plastics – the Facts 2014/2015: An analysis of European plastics production, demand and waste data, Belgien, 2015

[12] Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen: Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (A/Res/70/1*), September 2015

[13] Roland Berger GmbH (Hrs.): Die Digitalisierung in der GreenTech-Branche, im Auftrag des BMUB 2016

[14] Roland Berger Strategy Consultants: GreenTech made in Germany 4.0 – Umwelttechnologie- Atlas für Deutschland, im Auftrag des BMUB, 2014

[15] Umweltbundesamt: Die Nutzung natürlicher Ressourcen – Bericht für Deutschland 2016, ISSN:

2363-8311, 2016

[16] Umweltbundesamt: Das anthropogene Lager als Sekundärrohstoffquelle, abgerufen am 27.11.2017: https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/abfallwirtschaft/

urban-mining/das-anthropogene-lager#textpart-1

[17] Waste & Resources Action Programme (WRAP): Economic Growth Potential of More Circular Economies, 2015

Dorfstraße 51

D-16816 Nietwerder-Neuruppin

Tel. +49.3391-45.45-0 • Fax +49.3391-45.45-10 E-Mail: tkverlag@vivis.de

Waste Management

Rüdiger Margraf

Waste Incineration

Figure 7:

Rough scheme dry hydration CaO Dosing balance

H2O

Dry hydrator CaO

CaO Silo

Ca(OH)2 Ca(OH)2 Silo

towards lime dosing TIC

Several plants in Germany have been provided with this technology.

Figure 8 shows a plant, realised with a dry hydrator for a Ca(OH)2 production capacity of approximately 3 t/h.

Figure 8: RDF incineration plant EEW Premnitz / Germany As alternative there is the possibility to install the dry hydrator close to the additive

can now be injected

Verbrennungs-rost Gewebefilter Elektro-filter Sprüh-

trockner Kamin

Dampf-kessel MüllkranAufgabe-trichter

Müll- bunkerVerbrennungs-luftgebläseAufgabe-vorrichtungPlatten-wändeTrogkettenfördererEntschlackung/

Ammoniak-Wasser- Eindüsung

Kessel- entaschung

AbgaswäscherDruckerhöhungs-gebläse Adsorbenssilo

Feuerraum Primär-luft

Figure 3:

Karl J. Thomé-Kozmiensky

Volume 2

WASTE MANAGEMENT

Luciano Pelloni

Waste Management Recycling Composting Fermentation Mechanical-Biological Treatment Energy Recovery from Waste Sewage Sludge Treatment

Thomé-Kozmiensky und PelloniWASTE MANAGEMENT

2

2

Thomé-Kozmiensky und Pelloni

Karl J. Thomé-Kozmiensky

Volume 3 Recycling and Recovery

WASTE MANAGEMENT

Stephanie Thiel

WASTE MANAGEMENTThomé-Kozmiensky und Thiel

3

, Thiel

5

2

Thomé-Kozmiensky und Pelloni

Volume 6 Waste-to-Energy

WASTE MANAGEMENT

Stephanie Thiel Karl J. Thomé-Kozmiensky

6

WASTE MANAGEMENTK. J. Thomé-Kozmiensky & S. Thiel

WASTE MANAGEMENT Volume 2

KARL J. THOMÉ-KOZMIENSKY STEPHANIE THIEL HRSG.

Copyright © 2011 TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky Alle Rechte vorbehalten.

Das Einspeisen der Daten in Netzwerke ist untersagt.

WASTE MANAGEMENT Volume 3

KARL J. THOMÉ-KOZMIENSKY STEPHANIE THIEL HRSG.

Copyright © 2011 TK Verlag Karl Thomé-KozmienskyAlle Rechte vorbehalten.

Das Einspeisen der Daten in Netzwerke ist untersagt.

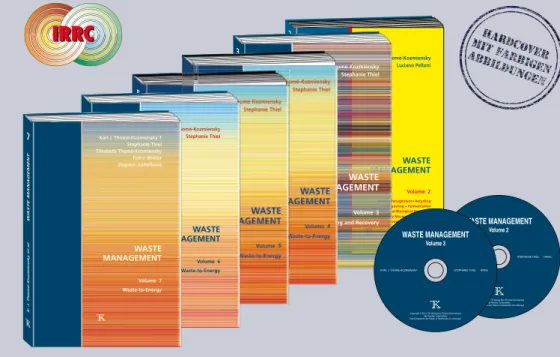

Waste Management, Volume 2 – 7 • CD Waste Management, Volume 2 and 3

329.00 EUR

save 151.00 EUR

Package Price

Editors:

Waste Management, Volume 2: Karl J. Thomé-Kozmiensky, Luciano Pelloni Waste Management, Volume 3 – 6: Karl J. Thomé-Kozmiensky, Stephanie Thiel

Waste Management, Volume 7: Karl J. Thomé-Kozmiensky, Stephanie Thiel, Elisabeth Thomé-Kozmiensky,

Franz Winter, Dagmar Juchelková

Waste Management, Volume 5 (2015) ISBN: 978-3-944310-22-0 90.00 EUR Waste Management, Volume 2 (2011) ISBN: 978-3-935317-69-6 CD includes translations in 50.00 EUR + CD Waste Management, Volume 2 ISBN: 978-3-935317-70-2 Polish and German

Waste Management, Volume 3 (2012) ISBN: 978-3-935317-83-2 CD includes translations in 50.00 EUR + CD Waste Management, Volume 3 ISBN: 978-3-935317-84-9 various languages

Waste Management, Volume 4 (2014) ISBN: 978-3-944310-15-2 50.00 EUR

Waste Management, Volume 6 (2016) ISBN: 978-3-944310-29-9 120.00 EUR Waste Management, Volume 7 (2017) ISBN: 978-3-944310-37-4 120.00 EUR

IRRC IRRC

2

Thomé-Kozmiensky und Pelloni

Volume 7 Waste-to-Energy

WASTE MANAGEMENT 7

WASTE MANAGEMENTK. J. Thomé-Kozmiensky et al.

Karl J. Thomé-Kozmiensky † Stephanie Thiel Elisabeth Thomé-Kozmiensky Franz Winter Dagmar Juchelková

TK Verlag GmbH

Bestellen Sie direkt beim TK Verlag oder unter www. .de

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar

Stephanie Thiel • Elisabeth Thomé-Kozmiensky • Daniel Goldmann (Hrsg.):

Recycling und Rohstoffe – Band 11

ISBN 978-3-944310-40-4 Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH

Copyright: Elisabeth Thomé-Kozmiensky, M.Sc., Dr.-Ing. Stephanie Thiel Alle Rechte vorbehalten

Verlag: Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH • Neuruppin 2018

Redaktion und Lektorat: Dr.-Ing. Stephanie Thiel, Dr.-Ing. Olaf Holm, Elisabeth Thomé-Kozmiensky, M.Sc.

Erfassung und Layout: Claudia Naumann-Deppe, Janin Burbott-Seidel, Sandra Peters, Ginette Teske, Cordula Müller, Gabi Spiegel

Druck: Universal Medien GmbH, München

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funk- sendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9.

September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig.

Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien, z.B. DIN, VDI, VDE, VGB Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann der Verlag keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.