Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung

des Landes Brandenburg

Leitfaden

zur umweltverträglichen und kostengünstigen Regenwasserbewirtschaftung in Brandenburg

Rückhaltebecken Neuruppin/Eichendorfsiedlung

Inhaltsverzeichnis 1. Einführung

2. Ziele und Grundsätze für eine umweltverträgliche und kostengünstige Regenwasserbewirtschaftung in Brandenburg

3. Rechtsgrundlagen

3.1 Wasserrechtliche Anforderungen

3.1.1 Erlaubnispflicht bei einer Gewässerbenutzung

3.1.2 Wasserrechtliche Genehmigung bei Regenwasseranlagen 3.1.3 Anzeigepflicht einer unterirdischen Versickerungsanlage 3.1.4 Öffentliche Beseitigungspflicht

3.1.5 Abwasserbeseitigungskonzept 3.1.6 Abwasserabgabe

3.2 Bodenschutzrechtliche Anforderungen 3.3 Baurechtliche Anforderungen

3.4 Naturschutzrechtliche Anforderungen

4. Technische Verfahren und Verfahrenskombinationen zum Umgang mit Regenwasser 4.1 Zentrale Ableitungs- und Behandlungsanlagen

4.1.1 Misch- und Trennsystem 4.1.1.1 Anwendungsbereich 4.1.1.2 Planungshinweise

4.1.1.3 Spezifische Investitionskosten

4.1.2 Anlagen zur Speicherung und Behandlung 4.1.2.1 Anwendungsbereich

4.1.2.2 Planungshinweise

4.1.2.3 Spezifische Investitionskosten

4.2 Dezentrale Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung 4.2.1 Allgemeine Hinweise zur Versickerung

4.2.1.1 Flächenversickerung 4.2.1.2 Muldenversickerung 4.2.1.3 Rigolenversickerung 4.2.1.4 Rohrversickerung 4.2.1.5 Schachtversickerung

4.2.2 Kombinierte Anlagen

4.2.2.1 Rohr- und Rigolenversickerung 4.2.2.2 Mulden- und Rigolenversickerung 4.2.2.3 Schacht- und Rigolenversickerung

4.2.3 Versickerungsbecken, Teichanlage, Retentionsraumversickerung 4.2.4 Sonstige Maßnahmen und Anlagen

4.2.4.1 Verdunstung und Dachbegrünung 4.2.4.2 Entsiegelung und Flächenabkoppelung 4.2.4.3 Regenwassernutzung

5. Beispiele für eine grundstücksbezogene Regenwasserbewirtschaftung 5.1 Versickerungsmulde

5.2 Schachtversickerung

5.3 Regenwassernutzungsanlage

6. Hinweise zur Verfahrensauswahl und zum Refinanzierungsrisiko

1. Einführung

Niederschlagswasser ist gemäß § 54 Abs. 4 Satz 1 Brandenburgisches Wassergesetz zu versickern, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen.

Mit der vorliegenden Broschüre werden Ziele und Wege aufgezeigt, wie dieser wasserrechtliche Grundsatz in die Praxis umgesetzt werden kann. Dabei werden zunächst die zu beachtenden wasser-, bodenschutz-, natur- und baurechtlichen Anforderungen für Vorhaben oder Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung vorgestellt. Anhand ausgewählter technischer Verfahren wird ein Überblick über die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Regenwasserbewirtschaftung gegeben. Grundsätzlich wird zwischen zentralen Ableitungs- und Behandlungsverfahren und dezentralen Anlagen unterschieden und der durchschnittliche finanzielle Aufwand dargestellt. Konkrete Beispiele für Regenwasseranlagen auf einem Privatgrundstück werden zum Schluss der Broschüre aufgeführt.

Diese Ausarbeitung richtet sich an einen breiten Leserkreis. Angesprochen werden die betroffenen Aufgabenträger, Planungs- und Ausführungsfirmen, Behörden sowie interessierte Bürger/innen. Sie soll Anregung und zugleich ein verstärktes Interesse zur Hinwendung zu den vielfältigen Vorhaben und Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung wecken.

Dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Alle vorgestellten Verfahren spiegeln den Stand der derzeitigen Erfahrungen und Kenntnisse wider. Abweichungen, Änderungen, Kombinationen, die sich nach Lage des Einzelfalles ergeben, sind zulässig, sofern sich ein günstigeres Kosten-Nutzen-Verhältnis ergibt und die rechtliche Zulässigkeit gewahrt bleibt.

Jede Maßnahme muss so geplant, gebaut und betrieben werden, dass sie den lokalen Besonderheiten in besonderer Weise gerecht wird und die Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen schützt.

Umweltverträgliche Regenwasserbewirtschaftung bedeutet, dass Niederschlagswasser nach dem Vorbild des natürlichen Wasserkreislaufes breitflächig und möglichst nahe am Anfallort versickern kann. Dies dient dem Erhalt der Grundwasservorräte und dem Hochwasserschutz. Ist eine Versickerung nicht möglich, sollte das Wasser in ein entsprechend aufnahmefähiges oberirdisches Gewässer eingeleitet werden. Stehende Gewässer sind allerdings meist wesentlich empfindlicher als Fließgewässer. Eine Vermischung des Niederschlagswassers mit Schmutzwasser und die anschließende

Mitbehandlung auf einer Kläranlage sollten vermieden werden. Erforderlichenfalls muss vor der Versickerung oder Einleitung in ein Oberflächengewässer eine Vorbehandlung erfolgen.

Eine umweltverträgliche Regenwasserbewirtschaftung im v.g. Sinne muss zu vertretbaren Kosten möglich sein. In intensiv genutzten Gebieten mit stark verschmutzten Flächen und hohem Versiegelungsgrad und wenn belastbare Fließgewässer fehlen, bleibt oft nur die Möglichkeit einer zentralen Sammlung, Ableitung und Behandlung des anfallenden Niederschlagswassers auf einer Kläranlage. Hier können aber auch noch Rückhaltemaßnahmen zur Vergleichmäßigung oder Kombinationen mit umweltfreundlicheren Maßnahmen zur Anwendung kommen.

Das Regenwasser in Siedlungsgebieten wird üblicherweise

- über ein Mischsystem einer Kläranlage zugeführt bzw. bei Spitzenabflüssen wird ein Teil des Mischwassers (Schmutz- und Regenwasser) direkt und ungereinigt in ein Gewässer eingeleitet oder

- über ein Trennsystem (getrennte Ableitung von Schmutz- und Regenwasser) mit oder ohne Behandlung einem Gewässer zugeführt oder

- über modifizierte Misch- oder Trennsysteme abgeleitet oder - vor Ort versickert.

Selten findet man heute in einer größeren Stadt nur ein System. Meist gibt es Stadtteile, die von jeher im Mischsystem und andere im reinen Trennsystem entsorgt werden, während in Neubaugebieten häufig dezentrale Entsorgungsvarianten in die Praxis umgesetzt werden.

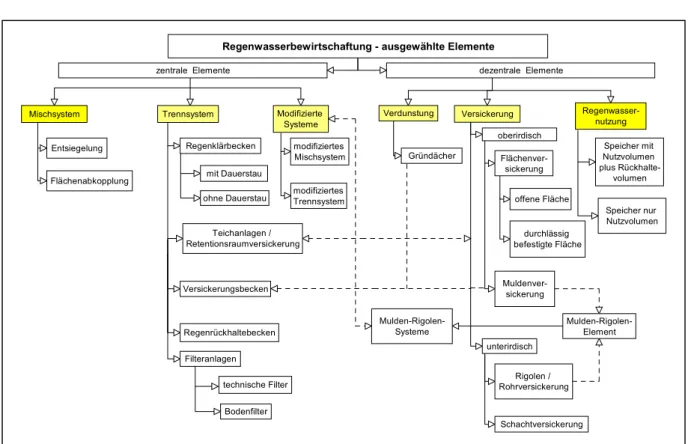

Allein die Vielfalt der Ableitungs- und Behandlungsmöglichkeiten für Regenwasser (siehe Abb. 1: Vorhaben und Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung) zeigt zugleich die Bandbreite der Verfahrenskombinationen. Die klassischen Misch- und Trennsysteme bieten zwar einen hohen Entwässerungskomfort, dem stehen jedoch hohe Investitions- und Betriebskosten gegenüber. Gerade bei Siedlungsdruck (Lückenbebauung und Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete) sind die Kanalnetze oft nicht in der Lage, zusätzliche Wassermengen aufzunehmen. So werden immer größere Kanäle und Rückhaltebauwerke mit entsprechend hohen Investitionskosten erforderlich. Diesen Kosten, die sich letztlich in den Entwässerungsgebühren niederschlagen, kann durch eine gezielte Regenwasserbewirtschaftung entgegen getreten werden.

Gerade im ländlich strukturierten Brandenburg, in dem mehr als 92 % der Landesfläche als Wald, Wiese und Ackerfläche genutzt wird und Lockergesteine vorherrschen, versickert das Regenwasser meist auf natürlichem Weg. Der Einfluss einer Regenwasserbewirtschaftung

relativ dünn besiedelten ländlichen Raum mit geringer Versiegelung und günstigen Versickerungsbedingungen, sondern eher für den städtischen Raum.

In den größeren Städten, deren Siedlungsgebiet von einem hohen Versiegelungsgrad und einer hohen Bevölkerungsdichte geprägt sind, wirken sich Maßnahmen, wie z. B.

Entsiegelung von Flächen, Förderung der Versickerung und Verdunstung positiv auf die lokale Wasserbilanz aus.

Regenwasserbewirtschaftung im Brandenburg bedeutet letztlich, das Regenwasser schadlos mit den geringsten Kosten dem örtlichen Wasserhaushalt zuzuführen.

Einen Überblick über ausgewählte Vorhaben und Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung gibt die Abbildung 1.

Abbildung 1: Vorhaben und Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung Erläuterungen zu den einzelnen Verfahren siehe Kapitel 4.

Regenwasserbewirtschaftung - ausgewählte Elemente zentrale Elemente

Mischsystem Trennsystem Modifizierte

Systeme Regenklärbecken

Regenrückhaltebecken Teichanlagen / Retentionsraumversickerung

Filteranlagen ohne Dauerstau

mit Dauerstau

technische Filter

Bodenfilter

modifiziertes Mischsystem

modifiziertes Trennsystem

Versickerung

Verdunstung Regenwasser-

nutzung

Mulden-Rigolen- Systeme

Flächenver- sickerung

Muldenver- sickerung

Rigolen / Rohrversickerung

Schachtversickerung Versickerungsbecken

Gründächer

offene Fläche oberirdisch

unterirdisch durchlässig befestigte Fläche dezentrale Elemente

Mulden-Rigolen- Element Entsiegelung

Flächenabkopplung

Speicher mit Nutzvolumen plus Rückhalte-

volumen

Speicher nur Nutzvolumen

2. Ziele und Grundsätze für eine umweltverträgliche und kostengünstige Regenwasserbewirtschaftung in Brandenburg

Ziel einer optimierten Regenwasserbewirtschaftung in Siedlungsgebieten muss sein, . naturnahe,

. technisch ausgereifte und dauerhafte, . refinanzierbare sowie

. in Bau und Betrieb kostengünstige Lösungen zu finden und umzusetzen.

Die Verfahrenskombinationen einer Regenwasserbewirtschaftung sind dabei so vielfältig wie die Ansprüche an die Flächenbenutzungen, z.B. als Verkehrs-, Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen. Auch an den Entwässerungskomfort durch Schutz vor Überflutungen und Rückstauereignissen werden immer höhere Anforderungen gestellt. Zugleich dürfen insbesondere Schutzgebiete, wie Trinkwasser-, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, sensible Gewässerbereiche sowie der Landschaftswasserhaushalt durch die Einleitung stark verschmutzter Regenwässer nicht beeinträchtigt werden.

Da die jeweiligen örtlichen Rahmenbedingungen unterschiedlich sind, muss für jeden Einzelfall gesondert geprüft werden, ob die geplante Maßnahme neben der Umweltverträglichkeit auch kostengünstig ist. Dabei ist jeweils von den aktuellen Marktpreisen auszugehen. In dieser Broschüre werden lediglich Orientierungswerte dargestellt, die im Einzelfall nach oben wie unten abweichen können.

Neben den im Kapitel 6 dargestellten Hinweisen zur Verfahrensauswahl und zum Refinanzierungsrisiko sind folgende Grundsätze bei einem Vorhaben zur Regenwasserbewirtschaftung zu beachten:

Qualitative Grundsätze:

. Soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen, ist Niederschlagswasser zu versickern.

. Standgewässer sind nach Möglichkeit vor dem unmittelbaren Eintrag von verschmutztem Regenwasser, z.B. aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließendes Wasser, zu schützen.

. In Trinkwasser-, Natur- und Landschaftsschutzgebieten,

Trinkwasservorbehaltsgebieten sowie sensiblen Gewässerbereichen müssen oft

Technische, planerische und ökonomische Grundsätze:

. Der Auf- und Ausbau eines Systems zur Regenwasserbewirtschaftung soll als Teil der technischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Kosten für die Bevölkerung, die Industrie und das Gewerbe nach Schwerpunkten weiterentwickelt werden.

. Bei Neubauten von Entwässerungsnetzen im ländlichen Raum ist vorzugsweise nur die Schmutzwasserkanalisation vorzusehen. Sollten Regenwasserkanäle geplant werden, so sind Variantenuntersuchungen im Rahmen der Vorplanung vorzunehmen und der Nachweis zu führen, dass tatsächlich ein Regenwasserkanalnetz (teilweise oder vollständig) benötigt wird und dass das anfallende Niederschlagswasser nicht versickert, nicht oberirdisch abgeleitet oder nicht unterirdisch separat abgeleitet werden kann.

. Vorhandene Stadtkerne im Mischsystem sind im Interesse einer zeitgemäßen ökologischen Siedlungsentwässerung schrittweise in ein modifiziertes Mischsystem (durch Abkopplung bzw. Abtrennung der Regenwassereinleitungen) umzuwandeln.

. Bei Erweiterungen von bestehenden Mischsystemen sind Variantenuntersuchungen im Rahmen der Vorplanung vorzunehmen, die belegen, dass das Niederschlagswasser des neuen Einzugsgebietes nicht versickert, nicht oberirdisch abgeleitet oder nicht unterirdisch separat abgeleitet werden kann.

. Zur Reduzierung von Regenabflüssen ist der Versiegelungsgrad zu minimieren.

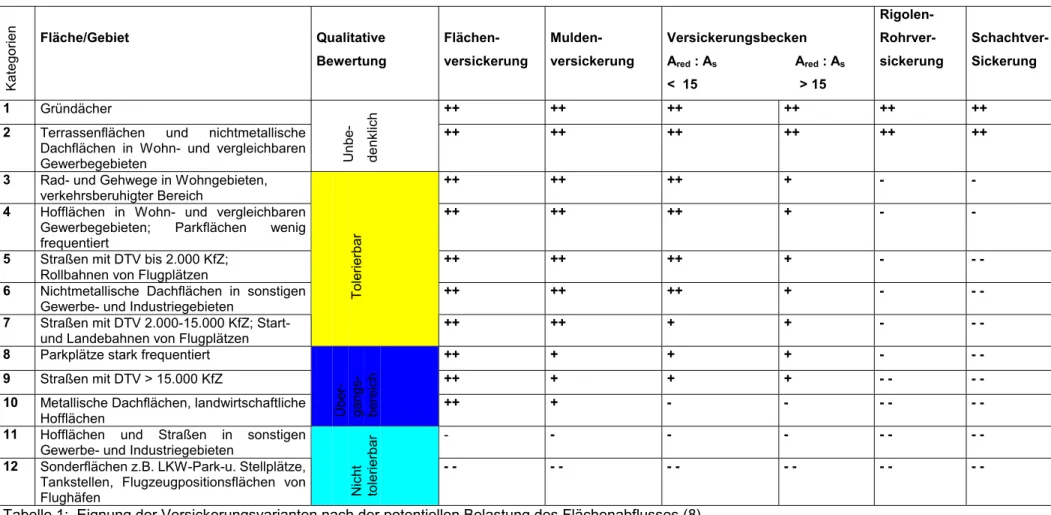

Nur unverschmutztes oder gering verschmutztes Regenwasser darf ohne vorherige Behandlung in das Grundwasser oder in ein Oberflächengewässer eingeleitet werden (siehe Ausführungen zu den wasserrechtlichen Anforderungen, Kapitel 3.1.). Entscheidenden Einfluss auf die Qualität des Regenwassers hat die Flächennutzung. So ist der Verschmutzungsgrad von gesammelt abfließenden Regenwässern von Industrieflächen anders zu bewerten als zum Beispiel von reinen Wohngebieten. Anhand der Tabelle 1 lässt sich eine qualitative Bewertung der Regenwasserabflüsse in Abhängigkeit von der Flächennutzung abschätzen.

Unterschieden wird zwischen Regenabflüssen, ob sie für eine Versickerung unbedenklich, tolerierbar oder ohne Behandlung nicht tolerierbar sind.

Neben der qualitativen Bewertung und den technischen Anforderungen gibt es eine Reihe weiterer Bedingungen, die über die Zulässigkeit einer Maßnahme zur Regenwasserbewirtschaftung entscheiden:

- Bodenverhältnisse

- Gewässergüte bzw. angestrebte Gewässergüte bei Einleitung in ein Oberflächengewässer

- Schutzstatus der Fläche z.B. als Trinkwasserschutzgebiet - Größe der zu entwässernden Fläche

- Größe der für eine Bewirtschaftung zur Verfügung stehenden Fläche (Freiflächen).

Eine Übersicht mit Hinweisen zur Verfahrensauswahl und zum Refinanzierungsrisiko vermittelt Kapitel 6.

Kategorien

Bewertung versickerung versickerung Ared : As Ared : As

< 15 > 15

sickerung Sickerung

1 Gründächer ++ ++ ++ ++ ++ ++

2 Terrassenflächen und nichtmetallische Dachflächen in Wohn- und vergleichbaren

Gewerbegebieten Unbe- denklich

++ ++ ++ ++ ++ ++

3 Rad- und Gehwege in Wohngebieten, verkehrsberuhigter Bereich

++ ++ ++ + - - 4 Hofflächen in Wohn- und vergleichbaren

Gewerbegebieten; Parkflächen wenig frequentiert

++ ++ ++ + - -

5 Straßen mit DTV bis 2.000 KfZ;

Rollbahnen von Flugplätzen

++ ++ ++ + - - -

6 Nichtmetallische Dachflächen in sonstigen Gewerbe- und Industriegebieten

++ ++ ++ + - - -

7 Straßen mit DTV 2.000-15.000 KfZ; Start-

und Landebahnen von Flugplätzen Tolerierbar ++ ++ + + - - -

8 Parkplätze stark frequentiert ++ + + + - - -

9 Straßen mit DTV > 15.000 KfZ ++ + + + - - - -

10 Metallische Dachflächen, landwirtschaftliche

Hofflächen Über- gangs- bereich ++ + - - - - - -

11 Hofflächen und Straßen in sonstigen Gewerbe- und Industriegebieten

- - - - - - - -

12 Sonderflächen z.B. LKW-Park-u. Stellplätze, Tankstellen, Flugzeugpositionsflächen von

Flughäfen Nicht tolerierbar

- - - - - - - - - - - -

Tabelle 1: Eignung der Versickerungsvarianten nach der potentiellen Belastung des Flächenabflusses (8) Legende:

++ Versickerung in der Regel zulässig Ared angeschlossene versiegelte Fläche in m2 + Versickerung in der Regel zulässig, mit der Möglichkeit, As verfügbare Versickerungsfläche

eingetragene Stoffe zu entfernen DTV durchschnittliche Verkehrsdichte - Versickerung nur in Ausnahmefällen zulässig

- - Versickerung nicht zulässig

Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung beeinflussen entweder als Einzelvorhaben oder in ihrer Summationswirkung den Wasserhaushalt. Daher sind bei Planung, Bau und Betrieb die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG), der Abwasserabgabengesetze (AbwAG und BbgAbwAG) in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. Darüber hinaus können auch bau-, straßenbau-, bodenschutz- sowie naturschutzrechtliche Regelungen betroffen sein.

3.1 Wasserrechtliche Anforderungen

Die Regenwasserbewirtschaftung ist wasserrechtlich bedeutsam, wenn mit ihr eine Benutzung von Grundwasser oder eines Oberflächengewässers verbunden ist.

Anlagen, wie insbesondere Kanalisationsnetze, die dem Sammeln und Fortleiten von Regenwasser dienen sowie Anlagen zur Behandlung oder Speicherung von Regenwasser bedürfen als Abwasseranlagen einer wasserrechtlichen Genehmigung.

Die Beseitigung von aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließendem Regenwasser obliegt grundsätzlich den Gemeinden oder Abwasserzweckverbänden, soweit es nicht am Anfallort unmittelbar entsorgt werden kann.

Die Gemeinden und Abwasserzweckverbände haben Anlagen und Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung in ihre Abwasserbeseitigungskonzepte aufzunehmen sowie die zeitliche Abfolge und die geschätzten Kosten der noch erforderlichen Maßnahmen darzustellen.

Zu den wasserrechtlichen Bewirtschaftungsgrundsätzen gehört auch das Versickerungsgebot für Niederschlagswasser, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen (§ 54 Abs.

4 Satz 1 BbgWG). Die Gemeinden können kraft kommunaler Satzung eine Versickerungspflicht für Grundstückseigentümer festlegen (§54 Abs. 4 Satz 2 BbgWG).

Das Versickerungsgebot ist im Rahmen von Zulassungsverfahren zu berücksichtigen.

3.1.1 Erlaubnispflicht bei Gewässerbenutzung

Eine erlaubnispflichtige Gewässerbenutzung liegt nur dann vor, wenn das Niederschlagswasser von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließt und in ein Gewässer eingeleitet wird.

Ausnahmsweise ohne Erlaubnis ist im Rahmen des Gemeingebrauchs die Einleitung von nicht verunreinigtem Niederschlagswasser in ein Oberflächengewässer gestattet, soweit sie nicht aus gemeinsamen Anlagen erfolgt oder von gewerblich genutzten Flächen abgeleitet wird (§§ 23 WHG, 43 Abs. 1 Satz 2 BbgWG).

Ebenfalls nicht erlaubnispflichtig ist die Versickerung von Niederschlagswasser von befestigten Straßenflächen zwischen Ortsteilen in Geländemulden längs der Straßen, weil dieses Wasser nicht gesammelt abfließt. Erfolgt dagegen eine gemeinsame Sammlung und Ableitung von Niederschlagswasser von Straßen und anliegenden Grundstücken oder eine Sammlung auf einzelnen Straßenabschnitten, ist eine Erlaubnis erforderlich. Die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis hat nach den §§ 2, 3, 4, 7 und 7a WHG sowie § 28 BbgWG zu erfolgen.

Auch das Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser ist gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 5 WHG erlaubnispflichtig. Als Einleiten wird wasserrechtlich jede Handlung bezeichnet, die objektiv darauf gerichtet ist, dass die dem Boden zugeführten Stoffe in das Grundwasser gelangen. Unbeachtlich ist insoweit, ob die betreffende Person die Handlung mit dem Ziel ausführt, dass das Regenwasser in das Grundwasser gelangt. Entscheidend ist vielmehr eine objektive Betrachtung, ob nach den konkreten Umständen mit einem Eintrag in das Grundwasser gerechnet werden muss. Im Fall der Versickerung von gesammeltem Regenwasser besteht daher regelmäßig eine Erlaubnispflicht. Bei der Erteilung der Erlaubnis für die Grundwasserbenutzung sind insbesondere Anforderungen nach § 34 WHG i.V.m. der Grundwasserverordnung zu beachten. Im Rahmen der wasserrechtlichen Vorsorge ist ein ggf. bestehender Schutzstatus von Flächen als Teil von Wasserschutz- oder Heilquellenschutzgebieten sowie Vorbehaltsgebieten zu berücksichtigen.

Für die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis ist die untere Wasserbehörde bei der jeweiligen Stadt- oder Kreisverwaltung oder nach Maßgabe von § 126 BbgWG die obere Wasserbehörde im Landesumweltamt zuständig.

3.1.2 Wasserrechtliche Genehmigungspflicht von Regenwasseranlagen

Wasserrechtlich genehmigungspflichtig sind Pläne zur Erstellung oder wesentlichen Veränderung sowie der Betrieb von Kanalisationsnetzen für die öffentliche Abwasserbeseitigung oder von Kanalisationsnetzen zur privaten Abwasserbeseitigung, die befestigte gewerbliche Flächen von mehr als 3 ha entwässern und unmittelbar in ein Gewässer einmünden (§ 71 Abs. 1 Satz 1 BbgWG). Zu diesen Abwasseranlagen zählen auch Anlagen, in denen Regenwasser gesammelt und fortgeleitet wird. Handelt es sich bei dem Niederschlagswasser um das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser, ist es wasserrechtlich Abwasser (§ 64 Abs. 1 Satz 1 BbgWG). Eine Ausnahme ist Niederschlagswasser von Dachflächen, welches auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, versickert werden soll.

Wasserrechtlich genehmigungspflichtig sind außerdem die Errichtung oder wesentliche Veränderung von Anlagen in und an Gewässern, z.B. Einleitungsbauwerke, mit denen das Regenwasser in ein Oberflächengewässer direkt eingeleitet wird, soweit keine Erlaubnis notwendig ist (§ 87 BbgWG).

Anlagen, in denen Mischabwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) behandelt wird, sind als Abwasserbehandlungsanlagen genehmigungspflichtig, soweit sie für einen Abwasseranfall von mehr als 8 m3 bemessen sind (§ 71 Abs. 2 BbgWG). Hierzu zählen auch Bauwerke für die Behandlung von Regenwasser, das getrennt von sonstigem Schmutzwasser entsorgt werden soll, wie zum Beispiel Bodenfilteranlagen.

3.1.3 Anzeigepflicht bei der Anlage unterirdischer Versickerungsanlagen

Arbeiten, bei denen so tief in den Boden eingedrungen wird, dass unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt werden kann, bedürfen der vorherigen Anzeige an die Wasserbehörde (§ 56 Abs. 1 Satz 1 BbgWG). Die Wasserbehörde kann zum Schutz des Grundwassers Anordnungen erlassen oder die Arbeiten verbieten.

3.1.4 Öffentliche Beseitigungspflicht

Für die Beseitigung von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) sind im Land Brandenburg die Gemeinden oder Abwasserzweckverbände zuständig. Hiervon gibt es bei der Regenwasserbeseitigung folgende Ausnahmen:

- Niederschlagswasser von Dachflächen, welches ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit versickert, verregnet, verrieselt oder unmittelbar in ein Gewässer eingeleitet werden kann (§ 64 Abs. 2 Nr. 3 BbgWG), welches wasserrechtlich schon

nicht unter den Begriff „Abwasser“ fällt. Für die Beseitigung muss der Grundstückseigentümer sorgen.

- Niederschlagswasser, welches von Verkehrsflächen außerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile anfällt (§ 66 Abs. 2 BbgWG). In diesem Fall ist der Träger der öffentlichen Verkehrsanlagen verantwortlich.

3.1.5 Abwasserbeseitigungskonzept

Der öffentliche Entsorgungsträger (Gemeinde, Amt oder Abwasserzweckverband) hat der Wasserbehörde ein Abwasserbeseitigungskonzept vorzulegen und im Abstand von jeweils fünf Jahren zu aktualisieren (§ 66 Abs. 1 Sätze 4 und 5 BbgWG).

Im Abwasserbeseitigungskonzept sind der Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung sowie die zeitliche Abfolge und die Kosten der noch erforderlichen Maßnahmen zur Abwasserbeseitigung darzustellen. Zu Form und Inhalt gilt die Verwaltungsvorschrift des Ministers für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung vom 7.12.1995 (Amtsblatt Nr. 4 vom 25.01.1996).

Dazu gehören u.a. auch die notwendigen Sanierungs- und Ergänzungsmaßnahmen zur vorhandenen Kanalisation einschließlich Regenentlastungen und Regenrückhaltebecken.

Mit dem Abwasserbeseitigungskonzept schafft die Gemeinde die entwässerungstechnischen Grundlagen für die Bauleitplanung. Das Konzept ersetzt jedoch keine Genehmigung, Erlaubnisse oder sonstigen Zulassungen für konkrete Projekte.

3.1.6 Abwasserabgabe

Für das Einleiten des aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen abfließenden und gesammelten Niederschlagswassers wird eine Abwasserabgabe erhoben. Die Höhe der Abgabe wird pauschal bestimmt (§ 7 Abs. 1 AbwAG i.V.m. § 4 Abs. 5 BbgAbwAG).

Abgabepflichtig sind alle Direkteinleitungen von Niederschlagswasser in Oberflächengewässer oder das Grundwasser. Unterirdische Versickerungsmaßnahmen, die die Niederschläge von bebauten oder befestigten Flächen sammeln, wie z.B. Rigolen- oder Schachtanlagen, gelten als Einleitung in das Grundwasser und sind daher abgabepflichtig.

Nicht abgabepflichtig ist das getrennte Einleiten von Niederschlagswasser der Privatgrundstücke, also bei einer Einleitung auf dem Grundstück, auf dem das Niederschlagswasser anfällt. Nicht abgabepflichtig ist auch das Niederschlagswasser von bis zu 3 ha großen befestigten gewerblichen Flächen sowie von Schienenwegen der Eisenbahn, wenn es nicht über eine öffentliche Kanalisation eingeleitet wird.

Sobald die Niederschläge gesammelt über eine öffentliche Kanalisation (Trenn- oder Mischsystem) abgeleitet werden, besteht auch eine Abgabepflicht.

Mit der Abwasserabgabe ist eine Anreiz- und Ausgleichsfunktion dahingehend verbunden, dass durch geeignete technische Maßnahmen Schadstoffeinträge in Gewässer vermieden oder vermindert werden. Zugleich soll die Kostenlast für die Vermeidung und Beseitigung von Gewässerbeeinträchtigungen gerechter verteilt werden.

So ist das Einleiten von Niederschlagswasser aus einer Trennkanalisation, soweit es nicht durch Schmutzwasser aus Fehlanschlüssen verunreinigt ist und die Niederschlagswasserrückhaltung und –behandlung den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht (§ 4 Abs. 2 BbgAbwAG), abgabefrei gestellt.

Abgabefrei ist außerdem das Niederschlagswasser aus einer Mischkanalisation, wenn die Anlage ebenfalls den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht (§ 4 Abs. 3 BbgAbwAG).

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind Regeln, die - in der Praxis erprobt und bewährt sind und

- sich bei der Mehrheit der auf dem betreffenden technischen Gebiet tätigen Fachleute durchgesetzt haben.

Nach § 18 b WHG sind für die Errichtung und den Betrieb von Abwasseranlagen die im Bauwesen üblichen allgemein anerkannten Regeln der Technik anzuwenden. Dies bezieht sich vor allem auf die konstruktive Gestaltung und den Betrieb der Anlagen. Es handelt sich insbesondere um Regeln für die dauerhafte Funktion des Bauwerkes, die Standfestigkeit und/oder die Verhütung von Unfällen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass diese Regeln durch eine landesrechtliche Regelung eingeführt oder veröffentlicht sind.

Die Abwasserabgabe für Einleitungen von Niederschlagswasser in Gewässer aus öffentlichen Kanalisationen wird nicht beim Grundstücksbesitzer direkt erhoben.

Abgabepflichtig sind die Gemeinden bzw. die mit der Abwasserbeseitigung betrauten Körperschaften des öffentlichen Rechts (§ 7 Abs. 1 BbgAbwAG).

Für die Erhebung und den Vollzug der Abwasserabgabe ist das Landesumweltamt zuständig.

3.2 Bodenschutzrechtliche Anforderungen

Das Bundesbodenschutzgesetz dient der Abwehr schädlicher Bodenveränderungen, der Sanierung der Böden und Altlasten sowie hierdurch verursachter Gewässerverunreinigung und der Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden (§ 1 Satz 2 BBodSchG).

Boden wird als die obere Schicht der Erdkruste einschließlich der Bodenlösung (Bodenfeuchte) und der Bodenluft mit Ausnahme des Grundwassers definiert (§ 2 Abs. 1 BBodSchG).

Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung, die auf den Boden (ausschließlich Grundwasser) einwirken, sind so durchzuführen, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden (§ 4 Abs. 1 BBodSchG).

Derjenige, der solche Maßnahmen durchführt, ist bei möglichen Bodenveränderungen verpflichtet, die gebotenen Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen (§ 7 BBodSchG). Schädliche Bodenveränderungen können nicht nur bei Kontamination sondern auch bei Erosion entstehen.

Die Besorgnis schädlicher Bodenveränderungen besteht in der Regel, wenn Schadstoffgehalte im Boden gemessen werden, welche die Vorsorgewerte nach Anhang 2 Nr. 4 BboSchV überschreiten oder eine erhebliche Anreicherung von anderen Schadstoffen erfolgt, die aufgrund ihrer krebserzeugenden, erbgutverändernden, fortpflanzungsgefährdenden oder toxischen Eigenschaften im besonderen Maße geeignet sind, schädliche Bodenveränderungen herbeizuführen (§ 9 Abs. 1 BBodSchV).

Nähere Auskünfte erteilen die unteren Abfallbehörden bei den Stadt- bzw.

Kreisverwaltungen.

3.3 Baurechtliche Anforderungen

Für Maßnahmen und Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung sind insbesondere folgende Gesichtspunkte bauplanungs- und bauordnungsrechtlich von Bedeutung:

In Bebauungsplänen können folgende Festsetzungen getroffen werden:

- Flächen für öffentliche Entwässerungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB),

- Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung und private oder öffentliche Versickerungsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).

Aus der Festsetzung im Bebauungsplan folgen jedoch keine unmittelbaren Handlungspflichten für den Grundstückseigentümer. Die planungsrechtlichen Vorgaben werden bei der Baugenehmigung eines konkreten Bauvorhabens festgelegt.

Bauordnungsrecht ist nicht anwendbar auf Leitungen, die der öffentlichen Abwasserbeseitigung dienen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 BbgBauO). Leitungen für Abwasser und Niederschlagswasser im Gebäude sind baurechtlich nicht genehmigungsbedürftig (§ 67 Abs.

3 Nr. 3 BbgBauO).

Im Übrigen kann bei baulichen Anlagen eine Genehmigung nur dann erteilt werden, wenn die einwandfreie Beseitigung von Abwasser und Niederschlagswasser dauernd gesichert ist (§ 44 Satz 1 BbgBauO).

Ansprechpartner sind die unteren Bauaufsichtsbehörden der Landkreise bzw. kreisfreien Städte.

3.4 Naturschutzrechtliche Anforderungen

Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung können sich auf Natur und Landschaft auswirken. Ob ein naturschutzrechtlich relevanter Eingriff gegeben ist, hängt davon ab, ob durch die Maßnahmen Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen bewirkt werden, welche die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können (§10 Abs. 1 BbgNatSchG).

Eingriffe in Natur und Landschaft sind grundsätzlich zu vermeiden, unvermeidbare auszugleichen. Bei nicht ausgleichbaren, gleichwohl zulässigen Eingriffen sind Ausgleichsmaßnahmen festzulegen. Hierüber entscheidet im Einzelfall die für die Genehmigung zuständige Behörde.

Bei Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen in besonders geschützten Gebieten (Naturschutzgebiet, Nationalpark, Biosphärenreservat etc.) sind die besonderen Verbote der jeweiligen Schutzgebietsverordnung zu beachten. Gegebenenfalls kann eine Befreiung beantragt werden (§ 31 BNatSchG).

Die Beeinträchtigung von Biotopen i.S.d. §§ 31 bis 35 BbgNatSchG ist unzulässig. Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Ausnahme erteilt werden (§ 36 BbgNatSchG).

Sind die Maßnahmen geeignet, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein europäisches Vogelschutzgebiet (sogenannte FFH-Gebiete) erheblich zu beeinträchtigen, ist vorab eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. Bei unverträglichen Maßnahmen ist das Projekt grundsätzlich unzulässig, es sei denn, die Voraussetzungen für eine Ausnahme sind erfüllt (§§ 19 a – f BNatSchG).

Ansprechpartner sind die unteren Naturschutzbehörden bei den Stadt- und Kreisverwaltungen.

4. Technische Verfahren und Verfahrenskombinationen zum Umgang mit Regenwasser

Ein Überblick ausgewählter Vorhaben und Maßnahmen wurde bereits im Einführungskapitel gegeben. In diesem Kapitel werden die zurzeit üblicherweise eingesetzten Verfahren, getrennt nach zentralen und dezentralen Anlagensystemen, beschrieben. Alle vorgestellten Verfahren spiegeln den derzeitigen Stand der Erfahrungen und Kenntnisse wider.

Kombinationen sind möglich und sollten in Zukunft stärker als bisher im Interesse einer umweltverträglichen und kostengünstigen Lösung angewandt werden.

4.1 Zentrale Ableitungs- und Behandlungsanlagen

Bei zentralen Ableitungssystemen bzw. Kanalisationen wird das von befestigten Flächen gesammelt abfließende Regenwasser entweder direkt dem Gewässer oder einer Behandlungsanlage zugeführt. Dabei wird zwischen den grundsätzlichen Kanalisationssystemen – Misch- oder Trennsystem – und den verschiedenen Speicherungs- und Behandlungsmöglichkeiten unterschieden.

4.1.1 Misch- und Trennsystem

Bei einem Mischsystem wird in einem einzigen Leitungs- bzw. Kanalsystem das Schmutz- und Regenwasser gemeinsam abgeleitet. Dabei sind die Leitungen so dimensioniert, dass bei Trockenwetter das gesamte Abwasser der Kläranlage zugeführt und entsprechend gereinigt wird. Bei Regenwetter wird je nach der hydraulischen Leistungsfähigkeit von Kanalnetz und Kläranlage ein Teil des Abwassers ohne Behandlung auf der Kläranlage in ein Gewässer eingeleitet. Die Folge ist ein hoher Schmutzfrachteintrag bei Starkniederschlägen.

Ein Trennsystem besteht generell aus zwei Leitungs- bzw. Kanalsystemen für die getrennte Ableitung von Schmutz- und Regenwasser.

4.1.1.1 Anwendungsbereich

Ein Mischsystem liegt meist bei Altanlagen vor; Neubau- und Sanierungsgebiete werden besser über eine Trennkanalisation oder über dezentrale Bewirtschaftungssysteme entwässert.

Bei einem Mischsystem sind bei allen Vorteilen, wie

- Investitions-, Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungskosten fallen nur für ein Kanalsystem an.

- Bei stark verschmutzten Flächen, wie z.B. bei dichter Bebauung, hohem Anteil gewerblich oder industriell genutzter Flächen, stark belasteten Verkehrsflächen wird das Abwasser zumindest teilweise in einer Kläranlage gereinigt.

- Spülwirkung bei Regen kann Kanalreinigungskosten reduzieren

auch die Nachteile zu beachten, wie zum Beispiel

- Bau von kostenintensiven Regenüberlaufbauwerken erforderlich.

- Hohe hydraulische und stoffliche Belastung des Gewässers bei Entlastung im Starkregenfall.

- Durch Mitbehandlung des Regenwassers auf der Kläranlage ist eine größere Kläranlagenkapazität erforderlich und es fallen erhöhte Transport- und Behandlungskosten an.

- Selbst unverschmutztes oder gering verschmutztes Regenwasser wird abgeführt, auch wenn eine Versickerung vor Ort möglich wäre und damit das Wasser dem örtlichen Wasserhaushalt erhalten bliebe.

- Verschmutzung von vorher unbelastetem Niederschlagswasser durch Vermischung mit Abwasser.

Bei Neuanlagen ist das Trennsystem zu favorisieren, da

- das gesamte Schmutzwasser einer Kläranlage zur weiteren Behandlung zugeführt wird,

- auf der Kläranlage der Reinigungsprozess ohne Regenwasserschübe kontinuierlicher ablaufen kann,

- geringer dimensionierte Kanalleitungen sowie Begrenzung der Ausbaugröße einer Kläranlage auf den Trockenwetterzufluss, dadurch verringerte Investitions- und Betriebskosten,

- nur ein Schmutzwasserkanal errichtet werden kann und die Regenwasserentsorgung über dezentrale Bewirtschaftungssysteme nach Bedarf sichergestellt wird.

4.1.1.2 Planungshinweise

Die Pläne zur Erstellung oder wesentlichen Veränderung sowie der Betrieb von Kanalisationsnetzen für die öffentliche Abwasserbeseitigung (Misch- oder Trennsystem) bedürfen nach § 71 Abs. 1 BbgWG der Genehmigung durch die Wasserbehörde.

Die Anlage ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu planen, zu bauen und zu betreiben. Üblicherweise ergeben sich die allgemein anerkannten Regeln der Technik aus den Regelwerken der großen abwassertechnischen Verbände, aus den Vorschriften des Deutschen Institutes für Normung sowie des Europäischen Normeninstitutes.

Vorhandene und geplante Kanalleitungen inkl. Regenbecken, Entlastungsbauwerke u.a. sind im Abwasserbeseitigungskonzept des zuständigen Aufgabenträgers aufzunehmen und alle fünf Jahre zu aktualisieren (siehe auch Ausführungen im Abschnitt 3.1.5).

Für die Beseitigung für das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser, welches innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile anfällt, ist die Gemeinde bzw. bei satzungsgemäßer Übernahme der Abwasserzweckverband zuständig (siehe auch Ausführung im Abschnitt 3.1.4).

4.1.1.3 Spezifische Investitionskosten

Genaue Angaben sind nur durch Kostenvoranschlag auf der Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure zu ermitteln. Bei größeren Projekten empfiehlt sich die Auslobung eines Ideenwettbewerbes.

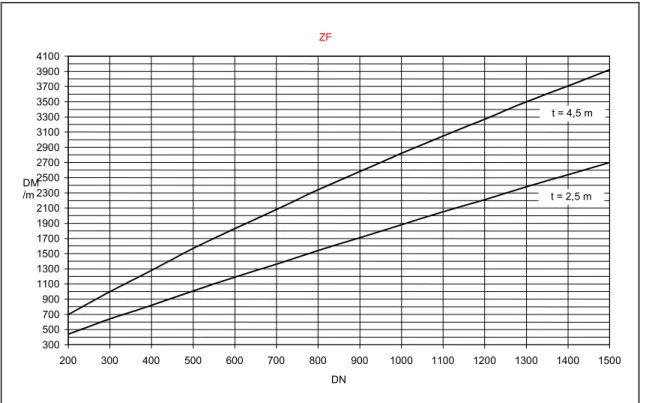

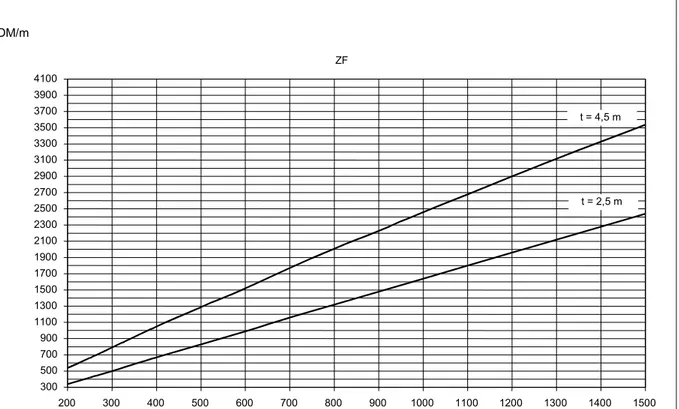

Nachfolgend einige ausgewählte Orientierungswerte für Kanalleitungen sowie für Regenrückhalte-, Regenüberlauf- und Regenklärbecken. Weitere Angaben sind der Broschüre des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung mit Stand Juli 1999

„Abwasserentsorgung in Brandenburg – Orientierungswerte für den Aufwand bei der Abwasserableitung und –behandlung“ zu entnehmen.

Die Kosten enthalten Angaben über einmalige Aufwendungen von ausgewählten Anlagen.

Zu allen Kostenangaben ist die Umsatzsteuer zu addieren. Als Preisbasis wurde das Jahr 2000 gewählt.

Kosten, über die es hinreichend viele Daten gibt und somit grundsätzlich einhaltbar sind, wurden als Kostenzielfunktion bezeichnet. Diagramme mit derartigen Kostenkennziffern sind mit einem „ZF“ (Kostenzielfunktion) versehen. Diese Kostenkennziffern sind nur durch besonderes Kostenmanagement bzw. Kostenbewusstsein einhaltbar.

Die Baukosten gelten für die jeweils angegebenen mittleren Verlegetiefen (t) sowie für durchschnittliche Baugrundverhältnisse, d.h. Bodenklasse (BKL) 3 bis 5. Die Diagramme enthalten die Gesamtkosten pro Meter Kanal, unabhängig davon, ob sie als Misch- oder Trennkanalisation genutzt werden. Die Kosten der Schächte wurden nicht berücksichtigt.

300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

DN DM

/m t = 2,5 m

t = 4,5 m ZF

Diagramm 1: Baukosten von Freispiegelsammlern im Straßenbereich (BKL 3-5, mittlere Verlegetiefe 2,5 und 4,5 m) (13)

DM/m

300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

t = 2,5 m t = 4,5 m ZF

Diagramm 2: Baukosten von Freispiegelsammlern im Gelände (BKL 3-5; mittlere Verlegetiefe 2,5 und 4,5 m) (13)

4.1.2 Anlagen zur Speicherung und Behandlung

Da sich während eines Regenereignisses sowohl im Mischsystem als auch im Trennsystem die abzuleitende Wassermenge um ein Vielfaches erhöht, ist es erforderlich, mit geeigneten Maßnahmen den Zufluss zur Kläranlage oder zu einem Gewässer in hydraulischer und stofflicher Hinsicht zu begrenzen. Dazu dienen bestimmte Anlagen und Maßnahmen wie Regenentlastungen, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken und/oder direkte unmittelbare Einleitungen von Regenwasser in ein Gewässer.

4.1.2.1 Anwendungsbereich

Als Entlastungsbauwerke gelten der Regenüberlauf, an dem bei Starkregen ein Teil des Mischwassers direkt in ein Gewässer eingeleitet wird, und das Regenüberlaufbecken. Das Regenüberlaufbecken ist ein zusätzlich angeordnetes Becken mit einer Rückhalte- und Klärfunktion, das nur beim Mischsystem angewandt wird. Dabei ist das Regenüberlaufbecken so angeordnet, dass der Überlauf in das Gewässer erst anspringt, wenn das Becken gefüllt ist. Je nach Größe des Einzugsgebietes – und damit benötigtes

Speicherungsvolumen – können mit demselben Effekt auch Stauräume innerhalb des Kanalnetzes mit einer Entlastungsfunktion eingerichtet werden.

Regenrückhaltebecken werden beim Misch- und Trennsystem im Kanalnetz zur Entlastung der weiterführenden Kanäle angeordnet. In Regenrückhaltebecken wird das Wasser bei Starkregen gesammelt und verzögert an den Kanal wieder abgegeben.

Regenklärbecken sind Absetzbecken für verschmutztes Regenwasser im Trennsystem (kein Mischwasser). Unter den Sammelbegriff „Regenbecken“ fallen Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken sowie Regenklärbecken.

4.1.2.2 Planungshinweise

Die Notwendigkeit eines Regenüberlaufes oder eines Regenbeckens ist in jedem Einzelfall an verschiedenen Varianten unter Einbeziehung von dezentralen Bewirtschaftungselementen zu prüfen.

Sollte der Bau eines Regenbeckens erforderlich sein, ist zu ermitteln, ob oberhalb des Regenbeckens Stauraumkanalvolumen nutzbar vorhanden ist, um damit das notwendige Gesamtspeichervolumen des Regenbeckens zu reduzieren.

Grundsätzlich ist zunächst davon auszugehen, dass der Bau eines Regenbeckens im Mischwassersystem dann zu wirtschaftlichen Vorteilen führen kann, wenn

- neue Wohngebiete an stark ausgelastete Kanäle angeschlossen werden sollen, die lediglich noch das Schmutzwasser und einen Teil des Niederschlagswassers ableiten können, um den kompletten Neubau des nachfolgenden Sammlers zu vermeiden;

- überlastete Netze mit Hilfe des Regenbeckens saniert werden können, ohne die vorhandenen Kanäle zu vergrößern.

Folgende Bauformen sind allgemein üblich:

1. Offene Becken werden aus Sicherheitsgründen möglichst nur außerhalb von dichtbesiedelten Gebieten errichtet, um die Gefährdung Dritter auszuschließen.

Offene Becken innerhalb stark bebauter Ortslagen sind vor allem aus sicherheitstechnischen Gründen nach Möglichkeit zu vermeiden.

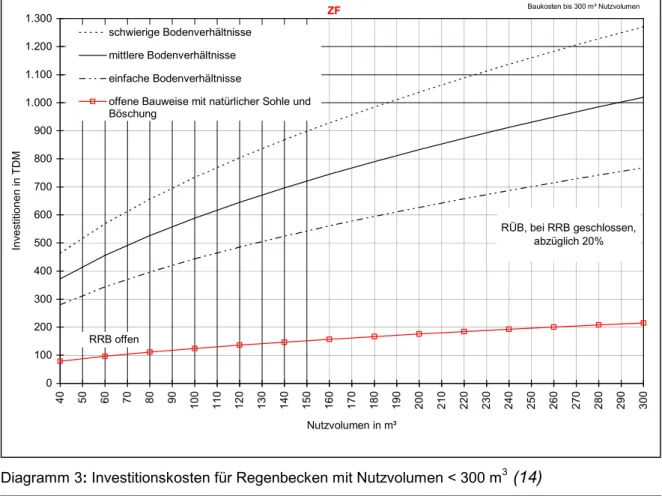

2. Geschlossene Becken entsprechend der Bodenverhältnisse nach Diagramm 3 und 4.

Um sehr unterschiedliche Bodenverhältnisse - mit ihrem erheblichen Einfluss auf die Baukosten - zu berücksichtigen, wurden die Kostenzielfunktionen in den Diagrammen nach einfachen, mittleren und schwierigen Bodenverhältnissen unterschieden.

Bei Regenklärbecken im Trennsystem ist zu beachten, dass die Behandlung des Niederschlagswassers dem Schutz des nachfolgenden Gewässers dient und nach folgenden Gesichtspunkten beurteilt werden sollte:

. Verschmutzungsgrad der Entwässerungsflächen (normaler oder starker Schmutzanfall)

. qualitative Schutz- bzw. Güteziele des Einleitgewässers.

In den Regenklärbecken werden zugeführte, absetzbare und aufschwimmbare Stoffe entfernt. Wenn es die Lage und Bebauung des Umfeldes zulässt, werden Regenklärbecken in offener Bauweise ausgeführt und sind daher kostengünstiger.

4.1.2.3 Spezifische Investitionskosten

Bei einem Variantenvergleich von dezentralen zu zentralen Regenwassersystemen ist bei den zentralen Anlagen neben dem Finanzaufwand für Regenbecken auch der Aufwand für die Kanalisationsleitungen zuzurechnen. Die Investitionskosten für Kanalleitungen sind ausführlich in der Broschüre des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung zu den Orientierungswerten für den Aufwand bei der Abwasserableitung und –behandlung dargestellt, so dass auf diesen Kostenteil hier nicht weiter eingegangen wird.

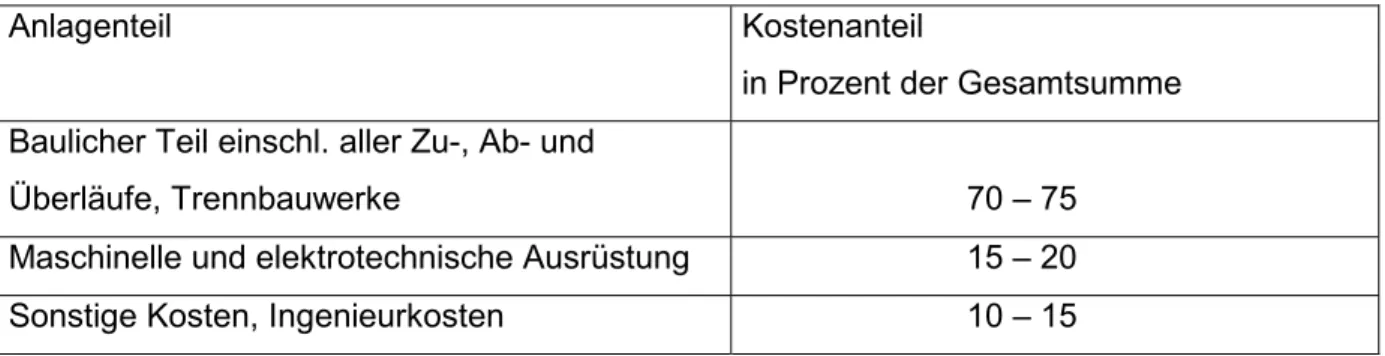

Beim Bau von Regenüberlaufbecken zeigt ein Überblick zur Investitionskostenstruktur, dass immerhin 70 bis 75 % der Gesamtkosten des Beckens auf den baulichen Teil einschließlich aller Zu-, Ab- und Überläufe sowie der Trennbauwerke entfallen (vgl. Tabelle 2).

Anlagenteil Kostenanteil in Prozent der Gesamtsumme

Baulicher Teil einschl. aller Zu-, Ab- und

Überläufe, Trennbauwerke 70 – 75 Maschinelle und elektrotechnische Ausrüstung 15 – 20 Sonstige Kosten, Ingenieurkosten 10 – 15

Tabelle 2: Investitionskostenstruktur für Regenüberlaufbecken ohne besondere Anforderungen (14)

Bei der Ausführung in geschlossener Stahlbetonbauweise, bei mittleren Bodenverhältnissen und einem Nutzvolumen zwischen 40 bis 300 m3 bewegen sich die spezifischen Investitionskosten zwischen 3.500 bis ca. 9.200 DM/ m3. Um ca. 20% geringere Kosten entstehen bei geschlossenen Regenrückhaltebecken, da der Ausrüstungsaufwand geringer ist und die Trennbauwerke entfallen.

Die durchschnittlichen Baukosten für Regenrückhaltebecken - in der Ausführung als offene Erdbecken mit natürlicher Sohle und Böschung - sind in den Diagrammen 3 und 4 enthalten.

Im Vergleich zur geschlossenen Stahlbetonbauweise können mehr als 50% der Investitionskosten gespart werden.

Baukosten bis 300 m³ Nutzvolumen

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Nutzvolumen in m³

Investitionen in TDM

schwierige Bodenverhältnisse mittlere Bodenverhältnisse einfache Bodenverhältnisse

offene Bauweise mit natürlicher Sohle und Böschung

ZF

RRB offen

RÜB, bei RRB geschlossen, abzüglich 20%

Diagramm 3: Investitionskosten für Regenbecken mit Nutzvolumen < 300 m3 (14)

spezifische Baukosten bis 300 m³ Nutzvolumen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

Nutzvolumen in m³

spezifische Kosten in TDM/m³

schwierige Bodenverhältnisse mittlere Bodenverhältnisse einfache Bodenverhältnisse

offene Bauweise mit natürlicher Sohle und Böschung ZF

RRB offen

RÜB, bei RRB geschlossen, abzüglich 20%

Diagramm 4: Spezifische Investitionskosten für Regenbecken und Nutzvolumen < 300m3 (14) RÜB = Regenüberlaufbecken, hier: geschlossene Stahlbeton-RÜB

RRB = Regenrückhaltebecken

4.2 Dezentrale Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung

Bei dezentralen Anlagen wird das Regenwasser ortsnah zum Anfallsort entweder auf dem Grundstück oder in räumlicher Nähe verbracht. Neben den verschiedenen Anlagen zur Versickerung werden in diesem Kapitel auch Maßnahmen, die die Verdunstung, die Rückhaltung, die Entsiegelung und Abkopplung von Flächen unterstützen, sowie Anlagen, die die Regenwassernutzung betreffen, vorgestellt.

Aufgrund der besonderen Bedeutung im Land Brandenburg werden die Grundsätze und spezielle Anlagen zur Versickerung besonders ausführlich dargestellt.

4.2.1 Allgemeine Hinweise zur Versickerung

Die Versickerung sollte möglichst breitflächig und über die belebte Bodenzone erfolgen. Die dazu erforderlichen Freiflächen sind in dicht bebauten Siedlungsgebieten nicht immer vorhanden, so dass der Einsatz technischer Anlagen zur Versickerung zu prüfen ist. Deren Anwendung sind jedoch hinsichtlich der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes, des Verschmutzungsgrades des zu versickernden Wassers, evtl. Anforderungen an die Flächennutzung sowie zum Schutz benachbarter Gebäude u.ä. Grenzen gesetzt. Auch aus Gründen des Grundwasser- und Bodenschutzes sind nur bestimmte Bewirtschaftungsverfahren zulässig.

Neben den Grundsätzen sind bei Versickerungsanlagen folgende Punkte zu beachten (vgl.

ATV-DVWK-Merkblatt A 138):

. Niederschlagswasser von Sonderflächen, z.B. LKW-Park- und Stellplätze, Tankstellen, Flugzeugpositionsflächen von Flughäfen, eignen sich grundsätzlich nicht für eine Versickerung. Eine mitunter stark eingeschränkte Versickerungsfähigkeit gilt zudem für Niederschlagswasser der Kategorie „Übergangsbereich“ bis „nicht tolerierbar“ (vgl. Tabelle 1).

Bei Niederschlagswasser der Kategorien „unbedenklich“ bis „tolerierbar“ (Tabelle 1) ist die Versickerungsfähigkeit grundsätzlich gegeben, allerdings kann nicht jede Versickerungsanlage zur Anwendung kommen.

. Die Wasserdurchlässigkeit des anstehenden Bodens ist für die Vorentscheidung bei der Wahl der Bewirtschaftungsvarianten ein sehr wichtiges Kriterium. Je nach Größe des kf-Wertes des Bodens sind nur bestimmte Verfahren einsetzbar.

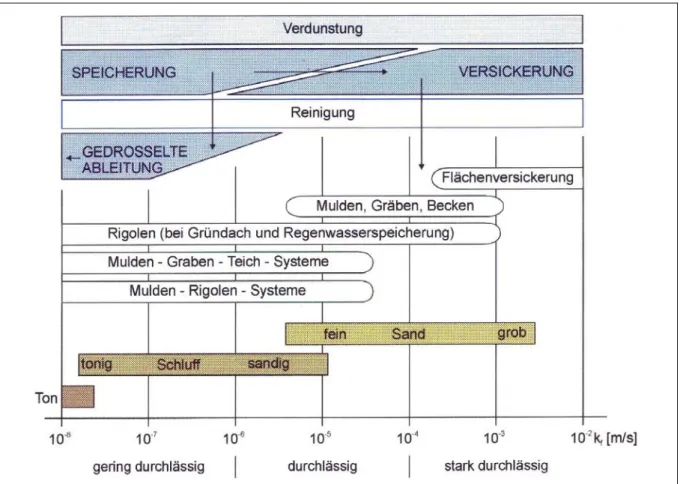

Die Abbildung 2 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Einsatzgebiete der Verfahren in Abhängigkeit der Versickerungsfähigkeit des Bodens.

Je niedriger der kf-Wert des Bodens ist, desto geringer durchlässig ist der Boden und in umso größerem Umfang nehmen die Maßnahmen zur Speicherung sowie gedrosselten Ableitung zu.

Abbildung 2: Einsatzgebiete verschiedener Versickerungsarten (2)

Die Versickerungsfähigkeit ist durch ein Baugrundgutachten bei der Beantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis nachzuweisen. Dabei gilt:

- Der Abstand zwischen der Sohle der Versickerungsanlage und dem höchstmöglichen Grundwasserspiegel muss mindestens 1 Meter, bei Versickerung über einen Schacht 1,5 Meter betragen. Das Grundwasser schützende Bodenschichten dürfen nicht durchstoßen werden. Der Abstand zwischen der Versickerungsanlage und dem nächstgelegenen Gebäude sollte idealerweise ca. 6 Meter betragen, so dass Gebäudevernässungen nicht zu erwarten sind.

- Der Flächenbedarf von Versickerungsanlagen errechnet sich aus dem Verhältnis zur angeschlossenen versiegelten Fläche. Dabei handelt es sich stets um Näherungswerte. Im Einzelfall wird der Flächenbedarf nach den Bemessungsvorschriften, wie in einschlägigen ATV-DVWK-Arbeits- bzw. Merkblättern dargestellt, konkret ermittelt.

- In der Wasserschutzzone I ist eine zielgerichtete Regenwasserversickerung verboten.

In der Wasserschutzzone II ist eine Versickerung der Niederschlagwasserabflüsse der Kategorien „unbedenklich“ (Tabelle 1) nur dann zulässig, wenn sie breitflächig und über eine belebte Bodenzone erfolgt. Alle anderen Flächenabflüsse sind aus der Wasserschutzzone hinauszuleiten.

In der Wasserschutzzone III ist eine Versickerung nur über eine belebte Bodenzone zulässig, dessen Mächtigkeit mindestens 30 cm beträgt. Dabei sollten nur Niederschlagsabflüsse von den Flächen der Kategorien „unbedenklich bis tolerierbar“

(Tabelle 1) versickert werden. Unterirdische Verfahren (z. B. Schachtversickerung, Rigolenversickerung) sind nicht zulässig.

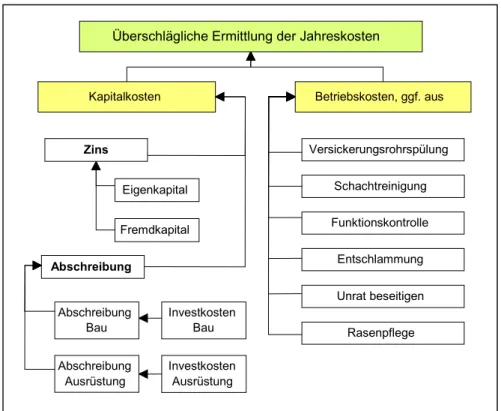

Für einen Wirtschaftlichkeitsvergleich sind die Jahreskosten entscheidend. Neben den

Baukosten, dem Aufwand für Abschreibung, Zins und Tilgung entstehen aus dem Betrieb der Anlagen weiterhin Betriebskosten. Darunter fallen alle Aufwendungen, die

zum Betrieb, zur Wartung, Unterhaltung und Überwachung der Anlagen regelmäßig oder unregelmäßig wiederkehrend zu tätigen sind.

Der durchschnittliche Betriebsaufwand für 1 m² versiegelter Fläche bei einer Versickerungsanlage liegt bei ca. 1 DM pro Jahr. Auffallend ist der hohe Schwankungsbereich für Kontrolle und Wartung an Rigolen und Mulden-Rigolen-Systemen von 0,3 bis 2,5 DM/Jahr pro m² versiegelter Fläche.

Weiteren Einfluss auf die Höhe der Versickerungskosten ergibt sich aus der Nutzungsdauer der Versickerungsanlage, die die Höhe der Abschreibung beeinflusst.

Versickerungs- Variante

Fläche Mulde Rigole Schacht Mulden-

Rigolen- System

Teiche Erdbecken

Nutzungsdauer

In Jahren 29,2 27,3 22,5 31,0 20,0 17,8 29,7 Tabelle 3: Mittlere Nutzungsdauer von Versickerungsanlagen nach (6)

Bei den reinen Investitionskosten – die im konkreten Fall beträchtlich von den nachfolgenden Angaben abweichen können – sind daher auch die Nutzungsdauer und Betriebskosten angemessen zu berücksichtigen.

Abbildung 3: Struktur der Jahreskosten (14)

Zusammenfassende Darstellung der Anforderungen an die Versickerung

Merkmal Entscheidungsgröße Herkunft Niederschlagswasser Unbedenklich bis tolerierbar

kf-Wert 1*10-3 bis 1*10-6 m/s

Grundwasserabstand 1 bis 1,5 m

Mutterbodenschichtdicke bewachsen, 30 cm

pH-Wert 6 bis 8

Humusgehalt 2 bis 10

Tongehalt 5 bis 20

Altlastenvorkommen Nein

Gebäudeabstand Festlegung je nach örtlicher

Voraussetzung; Empfehlung 6 m Überschlägliche Ermittlung der Jahreskosten

Abschreibung Bau

Abschreibung Ausrüstung

Zins

Kapitalkosten

Investkosten Bau

Investkosten Ausrüstung Abschreibung

Eigenkapital Fremdkapital

Betriebskosten, ggf. aus

Schachtreinigung

Entschlammung

Rasenpflege Unrat beseitigen Funktionskontrolle Versickerungsrohrspülung

4.2.1.1 Flächenversickerung

Das Niederschlagswasser wird ohne Speicherung über eine durchlässige Oberfläche zur Versickerung gebracht, wobei eine mechanische (Filtration) und teilweise auch eine biologische Reinigung (Passage durch aktive Bodenzone) erfolgt.

Grundsätzlich wird unterschieden zwischen

- wasserdurchlässigen Flächen, die aus Bodenbelägen wie Schotterrasen, Rasengittersteinen, Rasenfugenpflaster u.ä. bestehen und

- wasserundurchlässigen versiegelten Flächen, von denen das Niederschlagswasser flächig auf eine benachbarte gut durchlässige unversiegelte Fläche geleitet und dort versickert wird (Entwässerung über die Schulter).

Abbildung 4: Flächenversickerung (2):

Befestigungsvarianten Flächenversickerung

Schotter- Rasen

Kies-/

Splittdecken

Rasen- gittersteine

Poren- pflaster

Rasenfugen pflaster

Splittfugen- pflaster Flächen-

Nutzung

Fußweg Nein Ja Nein Ja Bedingt Bedingt

KfZ-Stellplatz Ja 3) Ja Ja 3) Ja Ja 3) Ja

Hoffläche Bedingt Ja Nein Ja Ja 3) Nein

Terrasse Nein Bedingt Nein Ja Bedingt Bedingt

Fahrweg 1 Ja 3) Bedingt Ja 3) Ja Ja 3) Ja

Zufahrt 2 Ja Nein Ja Ja Ja Ja

Eigenschaften Kosten Niedrig Niedrig Mittel Hoch Hoch Hoch

Unterhaltung Hoch Mittel Hoch Niedrig Hoch Niedrig

Ökologischer Wert

Hoch Gering Mittel Gering Mittel Gering

1) z.B. Garagenzufahrten, Wohnstraßen

2) Feuerwehr etc.

3) nur bei geringer Nutzung

Tabelle 4: Eignung und Eigenschaften von durchlässigen Befestigungssystemen nach (2)

Anwendungsbereich

. bei unverschmutztem bis gering verschmutztem Regenwasser . gute Durchlässigkeit des Bodens (kf-Wert 10-3 – 10-5 m/s) . große Freiflächen bzw. begrünte Seitenstreifen (z.B. wenig

befahrene Straßen)

Kosten

. Grünfläche: ca. 10 DM/m² Ared . Schotterrasen: ca. 30 DM/m² Ared . Splittfugenpflaster: ca. 70 DM/m² Ared

. Rasengittersteine: ca. 66 DM/m² Ared

Mittlere Nutzungsdauer . ca. 30 Jahre

Wartung:

. Grünflächenpflege

. Reinigung der versiegelten Fläche

4.2.1.2 Muldenversickerung

Eine sehr einfache oberirdische Versickerungsvariante mit Speicherfunktion ist die Muldenversickerung.

In einer flachen begrünten Mulde wird das Niederschlagswasser zwischengespeichert und versickert über die aktive Bodenzone in den ausreichend durchlässigen Untergrund.

Es werden zwei Zuflussvarianten unterschieden, punktförmig über eine Rinne, Graben o. ä.

und flächig. Die Einstauzeit in den Mulden soll nach Möglichkeit 24 Stunden nicht überschreiten.

Abbildung 5:Muldenversickerung (2)

Neben den sogenannten oberirdischen Verfahren sind auch unterirdische Versickerungsvarianten zu unterscheiden. Hier entfällt die Passage durch den bewachsenen Oberboden und verringert somit die biologische Reinigungsmöglichkeit des Bodens. Die oberirdischen Verfahren sind den Rigolen-, Rohr- oder der Schachtversickerungen vorzuziehen.

Abbildung 6: Muldenversickerung Neuruppin/Sportcenter „Trenckmannstraße“ (Foto: Stadtwerke Neuruppin)

Anwendungsbereich

. gering verschmutztes Regenwasser

. gute bis mittlere Durchlässigkeit des Bodens (kf-Wert 10-3 bis 10-6 m/s) . geringere Freiflächenverfügbarkeit

Kosten

. ca. 12 DM/m² Ared

Nutzungsdauer . ca. 30 Jahre

Wartung

. Grünflächenpflege

. regelmäßige Reinigung und Kontrolle der Versickerungsfähigkeit

4.2.1.3 Rigolenversickerung

Das Niederschlagswasser wird in einen mit Filtermaterial gefüllten Graben geleitet, dort zwischengespeichert, mechanisch durch Infiltration gereinigt und im Untergrund versickert.

Als Filtermaterial sind neben Kies, Lavagranulat o. ä. auch spezielle Kunststoffblöcke einsetzbar.

Abbildung 7: Rigolenversickerung (2)

Anwendungsbereich

. bei schlecht durchlässigem Oberboden (kf-Wert 10-6 bis 10-7 m/s), wenn darunter eine gut durchlässige Schicht folgt. Das Grundwasser schützende Bodenschichten dürfen nicht durchstoßen werden.

. bei beengten Platzverhältnissen, wobei auf den Gebäudeabstand geachtet werden muss.

Kosten

. ca. 10 DM/m² Ared

Nutzungsdauer . ca. 22 Jahre

Wartung

. regelmäßige Reinigung des Filtermaterials;

Inspektion ½-jährlich

4.2.1.4 Rohrversickerung

In einem Graben ist ein perforierter Rohrstrang mit Kiesummantelung eingebettet, in den Niederschlagswasser geleitet wird und von dort in den durchlässigen Untergrund versickert.

Abbildung 8: Rohrversickerung in Freienbrink (Foto: Fränkische Rohrwerke)

Anwendungsbereich

. wie bei Rigolenversickerung

Kosten

. ca. 9 DM/m² Ared

Wartung

. regelmäßige Reinigung des Einlaufschachtes bzw. Einlaufrohres . Dränrohrspülung

4.2.1.5 Schachtversickerung

Das Niederschlagswasser wird in einen Schacht geleitet, dort zwischengespeichert und gedrosselt durch die durchlässige Wandung und/oder den Schachtboden punktuell dem durchlässigen Untergrund zugeführt. Zur Verbesserung der Sickerleistung ist der Schacht außen mit einer Kiesschüttung zu ummanteln.

Der Mindestabstand zwischen der Unterkante des Schachtes und dem höchsten Grundwasserstand sollte 1,5 Meter nicht unterschreiten und vom nächsten Gebäude mindestens 6 Meter entfernt sein.

Abbildung 9: Schachtversickerung (verändert nach: Ritter GmbH)

Anwendungsbereich

. bei schlecht durchlässigem Oberboden, wenn darunter eine gut durchlässige Schicht folgt

. auf sehr klein parzellierten Grundstücken mit kleinen Abflussflächen . bei Versickerung nur von Dachabflüssen

Kosten

. ca. 26 DM/m² Ared

Nutzungsdauer . ca. 30 Jahre

Wartung

. regelmäßige Reinigung 4.2.2 Kombinierte Anlagen

4.2.2.1 Rohr-Rigolenversickerung

Zwischen den einzelnen Elementen gibt es eine ganze Reihe von Kombinationsmöglichkeiten, wobei die geläufigste die Rohr-Rigolenversickerung ist. Dabei wird das Regenwasser zunächst einem in einer Kiesschicht eingebetteten Dränrohr zugeführt und zu einem Kieskörper, der Rigole, weitergeleitet, dort zwischengespeichert und langsam in den Untergrund versickert.

Abbildung 10: Rohr-Rigolenversickerung (Foto: ELWA Wassertechnik)

4.2.2.2 Mulden-Rigolenversickerung

Eine weitere, mittlerweile auch sehr geläufige Kombination, ist das Mulden-Rigolen-Element, welches das oberirdische Verfahren der Muldenversickerung mit dem unterirdischen der Rigolenversickerung verbindet.

Dabei wird zunächst das Regenwasser von den versiegelten Flächen oberflächig in eine flache Bodenvertiefung und punktuell zu der unterirdisch angelegten Rigole geleitet, zwischengespeichert und zeitverzögert in den Untergrund versickert.

Abbildung 11: Mulden-Rigolen-Versickerung (2)

4.2.2.3 Schacht-Rigolenversickerung

Bei dieser Kombination wird ein Teil des Regenwassers über den Sammelschacht mit perforierter Sohle und/oder Schachtwänden direkt versickert. Dabei ist der Schacht so bemessen, dass nicht das gesamte Regenwasser über den Schacht versickert, sondern zu einer unterirdisch angelegten Rigole weitergeleitet, zwischengespeichert und langsam in den Untergrund versickert wird.

Anwendungsbereich

. bei geringer Durchlässigkeit des Oberbodens . begrenzte Verfügbarkeit von Freiflächen

Kosten

. Rohr-Rigolen ca. 21 DM/m² Ared

. Mulden-Rigolen ca. 25 – 50 DM/m² Ared . Schacht-Rigolen ca. 10 DM/m² Ared

Wartung

. wie bei Mulden-, Rohr- bzw. Schachtversickerung

4.2.3 Versickerungsbecken, Teichanlagen, Retentionsraumversickerung

Versickerungsbecken

Versickerungsbecken sind für unterschiedlich große Einzugsgebiete einsetzbar. Naturnah gestaltet, finden sie vielfach Anwendung – von der Gartenanlage eines Einfamilienhauses bis hin zur Aufnahme der Regenwässer eines ganzen Wohngebietes.

Dem Versickerungsbecken werden die Regenabflüsse über ein Regenwassernetz zugeleitet und dort versickert. Sie sind hydraulisch stark belastbar, aber nur bei ausreichender Wasserdurchlässigkeit des Untergrundes einsetzbar und erfordern vorgeschaltete Absetzbecken. Sie verbinden eine große Speichermöglichkeit mit einer Versickerung über die belebte Bodenzone, können jedoch durch die punktuell starke Infiltration zu einem lokalen Anheben des Grundwasserstandes führen. Ein dadurch ausgelöster Rückstau mit der Gefahr der Selbstdichtung durch andere eingetragene Feststoffe kann die Versickerungsrate im Laufe der Jahre stark einschränken.

Abbildung 12: Neuruppin/Wohngebiet „Treskower-Ring (Foto: Stadtwerke Neuruppin)

Teichanlagen

Für die Speicherung von Regenwasser können auch Teichanlagen zur Anwendung kommen.

Wie bei den Versickerungsbecken kann die Größe des Teiches individuell an das zu entsorgende Einzugsgebiet angepasst werden.

Auch Teichanlagen wird das Regenwasser über ein Leitungsnetz zugeführt. Die Versickerung erfolgt über bewachsene Kies-Sand-Böschungen, während der Teich selbst nach unten abgedichtet wird.

Abbildung 13: Neuruppin/Wohngebiet „Vorstadt-Nord“ (Foto: Stadtwerke Neuruppin)

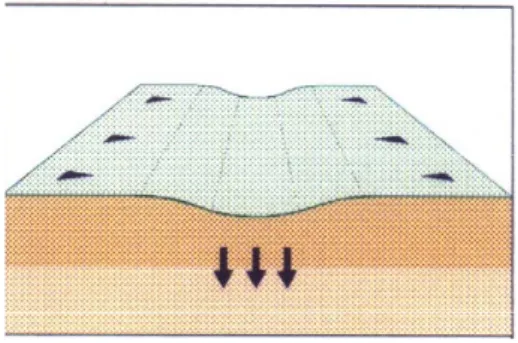

Retentionsraumversickerung

Die Verzögerung (Retention) von Regenabflüssen ist ein weiterer bedeutender Baustein im naturnahen Umgang mit Regenwasser. Bei der Retentionsraumversickerung wird das Regenwasser in einem gedichteten Teich geführt, der mit einem Überlauf zu einer begrünten Mulde oder bei ungünstigen Untergrundverhältnissen mit einem Mulden-Rigolen-System verbunden ist. Der Retentionsraum ist von einer Wasserspiegelschwankung abhängig, der in einer Größenordnung zwischen 20 – 30 cm liegen soll.