RAUMKULTUREN DER KULTURRÄUME

Volltext

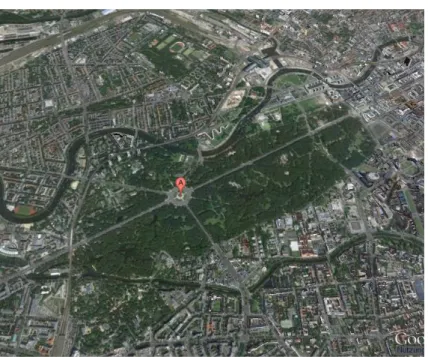

Abbildung

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Und wenn der Bürger, und das ist für mich der entscheidende Indikator, dann auch noch sagt: Ja, das ist für mich eine nutzerfreundliche Leistung, und damit bin ich zufrieden, dann

August 1873 haben wir (auf dem Weg in den Urlaub) unsere beiden Töchter in Bad D. 1) Wir durften das Haus weder beim Bringen noch Abholen betreten, d.h., dass wir nicht wissen,

Diese neuen Zahlen dürfen jedoch nicht an die Gemeinden zurückgespielt werden, so dass IT.NRW und Kommunen mit unterschiedlichen Datengrundlagen arbeiten.. Die Zahlen der

tägliche Umgebung angepasst werden soll, damit sich die betroffene Person möglichst lange zu Hause zurechtfindet und wohlfühlt..

Stellt eine Ge- meinde aber fest, dass der Fortzug nicht aus ihrer Gemeinde erfolgt ist, so muss sie bei der Zuzugsgemeinde widersprechen, die dann aufgrund dieses Hinweises

Die gewonnenen Daten werden eine Quantität und Präzision auf- weisen, wie sie bislang für helle Sterne noch nicht vorliegen - MOST erreichte nur zwei Monate Beobachtungszeit bei

Die Zukunftssicherheit des Werks Neckarsulm wurde in diesem Jahr intensiv diskutiert, nachdem die Zusagen für zwei volumenstarke E-Modelle und eine Batteriemontage am

Und diese muss kommen – es kann nicht sein, dass wir hier auf eine Vernehmlassung verzichten.. Das Gesetz ist so wichtig, dass es eben in allen Tei- len dem