Architektur zu sammeln und auszustellen ist keine Er- findung der Moderne. Von Beginn an waren die Klös- ter mit ihren länderübergreifenden Netzwerken dies- bezügliche Wissensspeicher, sei es für die Tradierung architekturtheoretischer Texte (Vitruvs De architectura libri decem), sei es für die Anfertigung und Bewahrung von Planzeichnungen (Klosterplan von St. Gallen).

Spätestens seit dem hohen Mittelalter (Skizzen- be- ziehungsweise Musterbuch Villard de Honnecourts) wurden vorbildliche Baulösungen von umherreisenden Architekten oder Künstlern zeichnerisch-deskriptiv er- fasst. Im Einzelnen ist offen, inwiefern solche Notate mediale Verbreitung fanden; dies gilt auch für die Dis- kussion, ob bis zum Ausgang des Hochmittelalters überhaupt Baupläne im heutigen Sinne existierten.1

Sehr wahrscheinlich führte erst der komplexe goti- sche Bauhüttenbetrieb zu einer Professionalisierung bei der Baudokumentation und -archivierung. Seit dem zweiten Drittel des 13. Jahrhunderts (Reimser Palimpsest) kennen wir instruktive, maßstabsgerechte Baurisse, seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in Italien Gesamtmodelle von Bauten, die eine umfas- sende Vorstellung von dem Geplanten vermitteln soll- ten.2 In der Frühen Neuzeit wurde die mediale Verge- genwärtigung von Architektur durch Vitruvs Forderung nach einer spezifischen Baudokumentation mittels Grundriss, Aufriss und perspektivischer Ansicht3 und durch die Beherrschung der Perspektive stark geför- dert. Das Spektrum reichte von der Skizze bis hin zur suggestiven Vermittlung besonders komplexer stati- scher oder konstruktiver Lösungen (Kuppelmodelle des Florentiner Domes; Antonio da Sangallo d. J. Mo- dell von St. Peter in Rom). Viele Architekten arbeiteten mit weitaus schlichteren Massenmodellen. Spätestens seit dem Manierismus und dem Barock3 entfalteten

sehr detaillierte, verschwenderisch gefertigte (Präsen- tations-)Zeichnungen und Modelle eine eigene Aura.

Ein Höchstmaß an Virtualität und visionärem Gehalt versprach ein Maximum an Überzeugungskraft und Wirkmacht. Die Kostbarkeit solcher oftmals sehr groß- formatigen Modelle und Risse impliziert immer auch Strategien der Archivierung und Präsentation dersel- ben.

Die verstärkte Beschäftigung mit Vitruvs Architektur- traktat (und mit den antiken Resten) seit dem frühen 15. Jahrhundert führte bekanntlich zu einer schöpferi- schen Auseinandersetzung mit den Regeln antiker Ar- chitektur. Die zunehmend instruktiv illustrierten Trak- tate sind als Sammlungen von Architektur anzuspre- chen, zumal sie häufig auch zeitgenössische Beispiele aufnahmen. Sie selbst und das oftmals unmittelbar vorangegangene Studium der Antiken haben das ver- gleichende Sehen von Baukunst maßgeblich beför- dert. Spätestens seit Sebastiano Serlios Sette Libri dell’Architettura (seit 1537 publiziert) ist nicht mehr nur der humanistisch gebildete, an antiquarischen De- tails interessierte Spezialist, sondern der am prakti- schen Bauen interessierte Architekt Adressat solcher Publikationen.4 Die Traktate und ihre bis in die Moder- ne reichenden Übersetzungen und Bearbeitungen be- zeichnen freilich nur einen Aspekt der Vermittlung und Präsentation von Architektur. Durch die aktuelle Be- schäftigung unseres Faches mit Fragen der Globali- sierung und der Transkulturalität wird immer deutli- cher, dass es seit der frühen Neuzeit einen weltweiten Transfer von Architekturwissen gab, insbesondere zwischen dem arabischen Raum, dem Fernen Osten, Südamerika und Europa. Dieser Transfer schlug sich in beschreibend-vergleichenden Annäherungen an

„fremde“ Architektur und mittels Illustrationen nieder.5 Kai Kappel

Architecture on Display

Historische Bezüge und gegenwärtige Problemstellungen

Sich der originalen Skizzen, Entwürfe, Pläne und Mo- delle anzunehmen, blieb in der frühen Neuzeit im We- sentlichen humanistisch gebildeten – zu ihnen gehörte auch Giorgio Vasari, der die Architektur selbstver- ständlich in den Kanon der Künste einschloss – oder fürstlichen Sammlern vorbehalten. Solche Sammlun- gen, die in der Regel nur einem begrenzten Kreis am Hof und ausgewählten Besuchern offenstanden, wa- ren sehr unterschiedlich, bisweilen auch politisch und erinnerungskulturell, motiviert. Stark geprägt durch die Académie royale d'architecture in Paris und die Accademia di San Luca in Rom6, spielten im ausge- henden 17. und 18. Jahrhundert Akademien für die Ausbildung der Architekten eine zentrale Rolle. Für die Schulung des Nachwuchses in den dortigen Architek- turklassen wurde als vorbildlich erachtetes Studien- material, meist Arbeiten bedeutender Architekten, vor- gehalten. Akademiezeichnungen vormaliger Romsti- pendiaten stellten dabei besonders geschätzte Kom- munikationsmedien dar. Erhaltene Studienblätter be- legen, wie intensiv die Auseinandersetzung mit her- ausragender historischer und zeitgenössischer Archi- tektur war. Im Kontext der Pariser Akademie kam es ab 1720/22 zu den ersten öffentlichen Architekturaus- stellungen, nach der Französischen Revolution prä- sentierte man in den Salons des Louvre.7

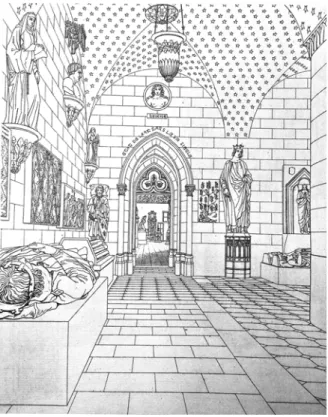

Im 18. Jahrhundert wurden der Barockgarten und mehr noch der Landschaftsgarten mit seinen Park- bauten aus sehr unterschiedlichen Epochen Spiegel- bilder des europäischen Geschichts- und Architektur- verständnisses. Neben den hier vermittelten Ein- drücken des Arkadischen, des Werdens und Verge- hens war die Entschlüsselung des Bau- und Bildpro- gramms, das Nachdenken über Phasen und Formen der Architektur eine intellektuelle Herausforderung für die BesucherInnen. Die ersten öffentlichen Architek- turmuseen entstanden in Paris und waren durch das spezifische geschichtspolitische Klima der französi- schen Revolution geprägt: 1794 war das bereits 1668 gegründete Musée des Plans-Reliefs öffentlich zu- gänglich, 1795 eröffnete mit dem Musée des Monu- ments Français eine bemerkenswert didaktisch konzi- pierte Sammlung vor der Zerstörung oder der Veräu- ßerung geretteter historischer Skulpturen und Archi- tekturzeugnisse (Abb. 1).9 Insbesondere im Zuge der Befreiungskriege und in den Jahren danach wuchs in den europäischen Gesellschaften der Bedarf an natio- naler Sinnstiftung durch Geschichte. Historischen Bauwerken maß man in diesem Sinne einen besonde- ren Zeugnischarakter bei.10 Mit ihnen beschäftigte sich die damals entstehende Denkmalpflege, von ih- nen handelten die ersten Überblickswerke im sich etablierenden Fach Kunstgeschichte, mit ihnen be- fasste sich die nun an den Technischen Hochschulen zur Ausbildung der Architekten angebotene Bauge- schichte. In einer derart sensibilisierten, sich nach Le- gitimierung aus der Geschichte sehnenden Kultur ver- änderte sich auch der Blick auf die materiellen Hinter- lassenschaften der als vorbildlich empfundenen Epo- chen und Baumeister. In London gab es in den späten 1850er- und in den 1860er-Jahren zwischen dem 1851 gegründeten Architectural Museum und dem 1857 eingerichteten South Kensington Museum eine rege Debatte über die Gründung eines nationalen Ar- chitekturmuseums.11 1882 eröffnete im Pariser Troca- déro das von Viollet-le-Duc angeregte, besonders das Mittelalter und die Frühe Neuzeit in Abgüssen zeigen- de Musée de sculpture comparée; unmittelbar gegen- über lud zwischen den 1880er- und 1930er-Jahren das Musée Indo-Chinois mit seinem Schwerpunktthe- ma Angkor zu transkulturellen Perspektivierungen ein.12

Abbildung 1: J. E. Biet und Jean-Pierre Brès, Musée des Monuments Français, Salle du 13e Siècle, 1821-26

Im deutschsprachigen Bereich kann man damals von einer Gründerzeit für ambitionierte Lehr- und Schau- sammlungen sprechen. In Preußen kam es im Jahre 1885/86 an der Technischen Hochschule in Charlot- tenburg zur Einrichtung eines Architekturmuseums (Abb. 2). Seinem Initiator, Professor Julius Raschdorff, ging es vornehmlich um die Sicherung der wichtigsten planerisch-baulichen Leistungen der zurückliegenden Jahre – dabei insbesondere auch um den Nachlass Schinkels und die Werke seiner Schüler –, überra- schenderweise aber auch um eine Darstellung des ak- tuellen Baugeschehens. Das Museum war öffentlich zugänglich, diente aber vornehmlich zu Lehr- und Studienzwecken, worunter auch das Vorhalten von Studienblättern zu besonders geschätzten Phasen der Baugeschichte zählte.13 Bereits seit 1844 hatte es in der Berliner Bauakademie das Beuth-Schinkel-Muse- um gegeben.14 In München konnte 1868 in der neu gegründeten Polytechnischen Schule durch eine Schenkung König Ludwigs II. eine großzügige univer- sitäre Lehrsammlung mit Schauräumen eingerichtet

werden, woraus das heutige Architekturmuseum der TU München hervorging (Abb. 3). Im Zentrum der Sammlung standen zunächst instruktive Architektur- zeichnungen, Modelle und Fotografien, mittels derer die Studierenden den Stil als vorbildlich erachteter Epochen (Antike, Mittelalter, Renaissance) erlernen

Abbildung 2: Königliche Technische Hochschule zu Berlin, Architekturmuseum, 1903

Abbildung 3: „Show & Tell, Architektur sammeln/Collecting Architec- ture“, 2014, Architekturmuseum der TU München

konnten.15 Wir können festhalten, dass eine erste Gruppe der bis heute aktiven Architekturmuseen, die altehrwürdigen Sammlungen, zumeist Kinder des His- torismus sind. Gemessen an Frankreich und England, kam im Deutschen Reich die Initiative zu einem natio- nalen Architekturmuseum spät: Eine entsprechende Denkschrift von 1906 (Schlussfassung erst 1913) ging auf 37 Architektur- und Ingenieurvereine zurück. Be- dingt durch den Ersten Weltkrieg und den anschlie- ßenden gesellschaftspolitischen Wandel blieb dieser Vorschlag unrealisiert.16

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts waren Ausstellungsar- chitekturen im Zuge von Welt- und Jubiläumsausstel- lungen selbst zu kühnen, vieldiskutierten Exponaten avanciert (Crystal Palace in London, 1851; Eiffelturm in Paris, 1889; Jahrhunderthalle in Breslau 1913). In der Reformkultur der Wiener Secession (Ausstellungs- haus, 1898) und derjenigen im Deutschen Reich (Mat- hildenhöhen-Ausstellungen 1901–1914, Werkbund-

ausstellung in Köln 1914) wurden zeichenhafte Archi- tekturen als Gesamtkunstwerk des Form- und Gestal- tungswillens einer Gruppe beziehungsweise als mus- tergültige Bau- und Ausstattungslösungen für die Pro- bleme der Gegenwart präsentiert.17 Für die darauffol- gende Klassische Moderne waren reine Architektur- sammlungen und Architekturmuseen kein vordringli- ches Thema. Im Zuge einer ostentativen Distanzie- rung vom Historismus bestand zumindest nach außen hin kein Bedarf an Legitimation oder Sinngebung aus der Geschichte; die Selbststilisierung der Avantgarde zielte zumeist auf den Gestus eines voraussetzungslo- sen künstlerischen Neuanfangs, auf eine Creatio ex nihilo. Aber auch hier präsentierte man ein Bauwerk oder eine räumlich aufeinander bezogene Gruppe von Bauten gleichsam protoypisch für die Intentionen ei- ner Gruppierung als Gesamtkunstwerk. Exemplarisch genannt seien die Weimarer Bauhaus-Ausstellung von 1923 mit dem Haus am Horn, die Dessauer Bauhaus- Gebäude oder die Werkbundausstellungen am Wei-

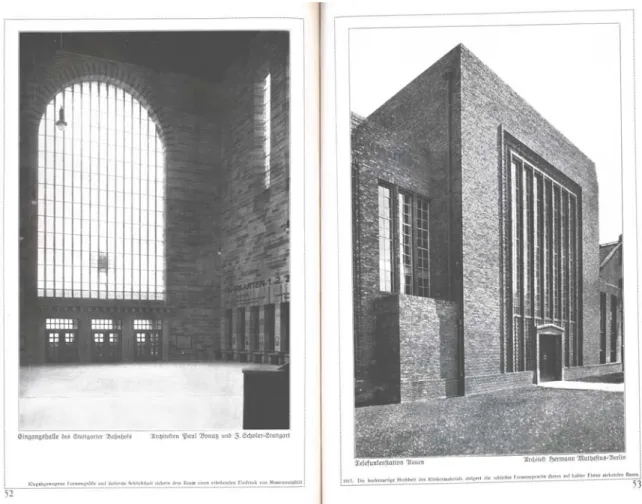

Abbildung 4: Paul Bonatz und Friedrich Eugen Scholer, Eingangshalle des Stuttgarter Bahnhofs / Hermann Muthesius, Telefunkenstation Nau- en, Seitengestaltung aus: Walter Müller-Wulckow, Bauten der Arbeit und des Verkehrs aus deutscher Gegenwart (Die Blauen Bücher), König- stein/Leipzig 1925, S. 52-53

ßenhof oder in Breslau.18 Architektur sammeln und ausstellen – in den 1920er-Jahren, einer Phase medialer Aufbrüche und Experimente, blieb dieses Thema allzu oft architekturbegeisterten Verlegern, Fo- tografen und Buchautoren in Architekturzeitschriften und Fotobüchern überlassen. Genannt sei nur Walter Müller-Wulckows dreibändiges, primär bildargumen- tativ angelegtes Werk zur neuen Baukunst, das 1925 bis 1928 im Rahmen der populären Reihe Die Blauen Bücher erschien (Abb. 4).19

Einen Wendepunkt und Meilenstein bezeichnete dann das Museum of Modern Art in New York. Alfred H.

Barr jr., Kunsthistoriker, Kenner der Kunst- und Archi- tekturszene in der Weimarer Republik aus erster Hand, war seit 1929 Gründungsdirektor des Hauses.20 Gemeinsam mit den beiden Kuratoren Henry Russell- Hitchcock und Philip Johnson trug Barr 1932 mit der international beachteten Schau Modern Architecture:

International Exhibition wesentlich zur Kanonisierung der stilgeschichtlich aufgefassten Gleichung Moderne

= Avantgarde bei. Der Ausstellungskatalog (Abb. 5) und die von Hitchcock und Johnson zeitnah präsen- tierte Publikation The International Style. Architecture Since 1922 haben diese Sicht auf die Moderne be- sonders befördert. 1932 konnte Barr in sein Museum eine eigene, von Philip Johnson geleitete Architektur- abteilung integrieren und förderte diese auf herausra- gende Weise. Der Ansatz, ein modernes Kunstmuse- um auch mit einer Architekturabteilung zu versehen, wurde in der Folge weltweit imitiert. 1938/39 bot Barr den damals weithin exilierten Bauhäuslern ein Forum zur Präsentation und zur Selbsthistorisierung.

Abbildung 5: „Modern Architecture – International Exhibition“, The Museum of Modern Art in New York, 10. Februar - 23. März 1932, Le- Corbusier-Abteilung

Abbildung 6: Walter Gropius (Entwurf) und Alex Cvijanovic, Bauhaus-Archiv in Berlin, 1976-1979

Architektur sammeln und ausstellen – welchem politi- schen Druck die traditionellen universitären Architek- tursammlungen und -archive während des Faschis- mus und Nationalsozialismus ausgesetzt waren, ist bislang kaum erforscht. Bekanntlich bedienten sich die Nationalsozialisten intensiv der Architekturge- schichte (dem Griechentum und germanischen Bau- ten, staufischer Spätromanik und dräuenden mittelal- terlichen Burgen), um Bezugspunkte für eine kulturelle Verankerung ihrer voraussetzungslosen Ideologie zu erhalten. Im Einzelnen wissen wir viel zu wenig dar- über, welche Zwänge damals auf den Archiven laste- ten, welche personellen Konsequenzen dies für die einzelnen Institutionen hatte, und ob es – wie anders- wo – auch hier vorauseilende „Selbstgleichschaltun- gen“ gab. Auch wäre zu erforschen, ob und von wem die Kriegszerstörungen von Archivgut zu Umstruktu- rierungen beziehungsweise Neuperspektivierungen der Sammlungen genutzt wurden.

In den ersten 20 Jahren nach Kriegsende wurden rela- tiv wenige Architekturarchive und -sammlungen ge- gründet. Die ersten Architekturmuseen entstanden in Nord- und Osteuropa: 1947 in Moskau, 1949 in Hel- sinki. Direkt oder indirekt reagieren diese auf die uner- messlichen Zerstörungen von Bauwerken durch die Kriegshandlungen. In Deutschland thematisierte man früh die durch den Nationalsozialismus verursachte Zäsur des modernen Bauens; bisweilen stand auch die Sorge um den Verlust von Kulturgut der eigenen Künstler-Generation im Vordergrund. Hans Scharoun, erster Nachkriegspräsident der West-Berliner Akade- mie der Künste, richtete dort 1955 eine eigene Sekti- on Baukunst ein und fokussierte vor allem auf die Zeugnisse der Architektenavantgarde des frühen 20.

Jahrhunderts. Diese bilden einen zentralen Bestand des Baukunstarchivs der Akademie.21 Die Gründung des Bauhaus-Archivs im Jahre 1960 auf der Darm- städter Mathildenhöhe (es befindet sich seit 1971 in

Abbildung 7: „Mission: Postmodern. Heinrich Klotz und die Wunderkammer DAM“, 2014, Deutsches Architekturmuseum in Frankfurt/Main (rechts: Plakat der Eröffnungsaussstellung von 1984)

Berlin) (Abb. 6) hat vor allem mit den Bemühungen von Hans Maria Wingler und Walter Gropius um eine angemessene Wahrung und Würdigung des weltweit verstreuten Bauhaus-Erbes zu tun; auch sollten durch eine solche Sammlung die Ideen des Bauhauses le- bendig bleiben.22 Anders liegen die Dinge in Wrocław, wo es ebenfalls früh, bereits 1965, zur Einrichtung ei- nes Architekturmuseums (Muzeum Architektury we Wrocławiu) kam. Ein wesentliches Ziel war dabei die materielle Versicherung der urbanistischen Identität. In den letzten Jahrzehnten wird dort durch renommierte Ausstellungen und Publikationen das gemeinsame Kulturerbe von Polen und Deutschen in den Blick ge- nommen.23

Seit 1977 tritt die Architektursammlung der TU Mün- chen mit Ausstellungen an die Öffentlichkeit.25 1979 wurde das Canadian Center for Architecture, 1980 in West-Berlin Aedes, die erste private Architekturgalerie Europas, gegründet.26 Die 1981 erfolgte Einrichtung des Institut français d’architecture (IFA) bezeichnete einen Meilenstein für Frankreich.27 1984 eröffnete das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am Main (Abb. 7). Es handelt sich um ein prägendes Beispiel

„für die neue, museale Selbstbezüglichkeit der Archi- tektur“28, von dessen Protagonisten Heinrich Klotz und Oswald Mathias Ungers Wolfgang Voigt in dieser Ausgabe von kunsttexte.de aus erster Hand berichten wird.29 1988 wurde das Nederlands Architectuurinsti- tuut (NAi) gegründet, das 1993 seinen zeichenhaften Sitz in Rotterdam erhielt und heute Teil des Het Nieu- we Instituut (HNI) ist.30 Es fußt auf Sammlungsbestän- den, die bis in das mittlere 19. Jahrhundert zurückrei- chen. Die vermutlich zu Lehrzwecken anlegte Archi- tektursammlung des Karlsruher Polytechnikums war in den 1970er Jahren durch Schenkungen so stark angewachsen, dass dort 1989 das Südwestdeutsche Archiv für Architektur und Ingenieurbau (saai) gegrün- det werden konnte.31 Seit 1991/92 baut das FRAC Centre in Orléans eine herausragende, aber punktuell angelegte Sammlung zeitgenössischer Kunst und Ar- chitektur auf; 1993 folgte das Architekturzentrum Wien (Az W) mit seiner Schwerpunktsetzung auf ös- terreichische Architektur des 20. und 21. Jahrhun- derts.32 Völlig anders ausgerichtet ist Ungers‘ Biblio- theksanbau am eigenen Haus in Köln (1990): Er ist ge- bautes Credo, Wissensspeicher, Anleitung zum ver-

gleichenden Sehen, Kunstsammlung und Erinne- rungsort zugleich.33

Einige Beispiele für Gründungen im 21. Jahrhundert:

2004 richteten das Royal Institute of British Architects und das Victoria and Albert Museum im V & A in Lon- don das landesweit erste systematische Architektur- museum ein – die V & A + RIBA Architecture Gallery vermittelt (trotz spürbarer inhaltlicher Lücken) nicht weniger als 2500 Jahre Architekturgeschichte.34 2002 bekam das Architekturmuseum der TU München in der Pinakothek der Moderne eigene Räume für seine maßstabsetzenden Ausstellungen. Seit 2005 ist das Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW (M:AI) ohne eigenes Haus mit engagiert kuratierten Ausstellungen in Westdeutschland unterwegs.35 Eben- falls seit 2005 gibt es das Innsbrucker Archiv für Bau- kunst; 2006 verlegte die Architekturgalerie Aedes ih- ren Sitz in die Mitte Berlins; im September 2007 eröff- nete im Pariser Palais de Chaillot die äußerst ambitio- nerte, in ihrem didaktischen Konzept umstrittene Cité de l’Architecture et du Patrimoine; 2009 wurde das MAXXI in Rom (mit eigener Architektursammlung) ein- geweiht; und am 1. Juni 2014 feierte die Tchoban Foundation. Museum für Architekturzeichnung in Ber- lin ihren ersten Geburtstag.

Für diese jüngere Phase des Sammelns und Ausstel- lens von Architektur in Mitteleuropa gibt es kein mo- nokausales Erklärungsmodell. Nicht zufällig setzte sie in den 1970er-Jahren ein, zu einer Zeit, als der bereits erwähnte Alleinvertretungsanspruch der Avantgarde für das „Projekt Moderne“ endgültig ins Wanken gera- ten war. Was darauf folgte, war eine zunehmend refle- xive Moderne, das Zulassen architekturhistorischer Bezüge, die Akzeptanz auch regionaler, vernakulärer Bautraditionen, die wissenschaftliche Aufarbeitung der Vielfalt der Moderne – Traditionalismus, Expres- sionismus, organische Baukunst, fernöstliche Bautra- ditionen inklusive. Dies alles durchaus parallel zur so- genannten Postmoderne und über sie hinaus. Mit der Wahrnehmung der Vielfalt der Moderne setzte auch die kritische Hinterfragung avantgardistischer Dog- men ein.36 Die propagierte Geschichts- und Traditi- onslosigkeit empfand man nun als kraftlose Gesten.

Hinzu kam die Ortlosigkeit und Ödnis mancher Nach- kriegs-Stadtplanung – ein Diskurs, der bis heute an-

hält. 1975 wurde das Europäische Denkmalschutzjahr ausgerufen, dessen zentrales Motto „Eine Zukunft für unsere Vergangenheit“ war. Als These sei daher for- muliert, dass zumindest der Beginn dieser neuen, bis heute nicht abgeschlossenen Phase der Einrichtung von Architektursammlungen und Architekturarchiven mit einer fundamental veränderten gesellschaftlichen Wahrnehmung von Architektur als verkörperter Ge- schichte zusammenhängt. Zweifellos sind weitere Aspekte wichtig: Weil es ein verstärktes Bewusstsein vom Wert der historischen Quellen und von den medialen Präsentationsformen von Architektur gibt, wachsen die Bestände der historischen, zumeist uni- versitären Architekturarchive stark an. Dies wird auch von den folgenden Beiträgen des Symposiums the- matisiert. Qualitätsvolle zeitgenössische Architektur, ob als zeichenhafter Solitär oder als Bauen im Be- stand, wird heute nahezu weltweit und in allen politi- schen Systemen als unverzichtbares, identitätsprä- gendes Merkmal einer florierenden und prosperieren- den Kommunität angesehen. Zu beobachten ist dies in den Golfstaaten und China, im traditionsbeladenen Rom, aber auch in der Berliner City West zwischen Zoo und Gedächtniskirche. Architekturbüros sind heute global präsent, Film und Fernsehen inszenieren ArchitektInnen und ArchitekturfotografInnen als eigen- schöpferische TaktgeberInnen urbaner Kultur. In Me- tropolen wie London, New York oder Berlin, die einem ständigen Prozess kreativer Selbsterneuerung anhän- gen, leistet das Sammeln und Ausstellen zeitgenössi- scher Architektur einen unverzichtbaren Beitrag zur Gegenwartskultur. Die gesamtgesellschaftliche Be- deutung der Architektursammlungen und -archiven wird dementsprechend weiter zunehmen.

Die Zusammenarbeit der PartnerInnen innerhalb der Föderation Deutscher Architektursammlungen ist er- freulich eng. Aufgaben für die Zukunft finden sich ge- nug: Immer noch gibt es deutlich weniger Architektur- museen als Kunstsammlungen; und immer noch sind ganze Kontinente wie Afrika in der International Con- federation of Architectural Museums (ICAM) über- haupt nicht vertreten.37 „Architektur sammeln und ausstellen“ ist daher ein lohnendes Forschungsfeld38: Weit mehr als bisher sollte auf internationaler Ebene nach den gesellschaftlichen und kulturellen Rahmen- bedingungen, nach den generationellen und personel-

len Verflechtungen, aber auch nach der spezifischen Dynamik bei jeder einzelnen Museumsgründung ge- fragt werden. Dazu gehören auch medienspezifische Untersuchungen zu den einzelnen Architektursamm- lungen, beispielsweise über die Erwerbungsstrategien von Fotografien (eigene Fotokampagnen, Schenkun- gen, Erwerb von Aufnahmen von Berufsfotografen) und dem didaktischen Zweck dieser Aufnahmen.39 Generell ist es wichtig, über zeitbedingte Inklusionen und Exklusionen bestimmter Œuvres, Haltungen und Stilrichtungen zu reflektieren. Auch über den Zusam- menhang zwischen archäologischen Museen mit translozierten beziehungsweise teilrekonstruierten Heiligtümern und kunstgeschichtlich ausgerichteten Architektursammlungen wäre erneut nachzudenken.

Eine weitere Aufgabe für die zukünftige Forschung ist die bauliche Ausprägung und Ikonografie von Archi- tekturmuseeen: In nutzungsneutralen Räumen, in ei- nem als site-specific zu bezeichnenden Kontext oder

Abbildung 8: „Fundamentals. Biennale architettura“, Venedig 2014.

Savvas Ciriacidis und Alex Lehnerer: Teilrekonstruktion von Sep Rufs Kanzlerbungalow am und im deutschen Pavillon

gar in einem eigens dafür errichteten, gleichsam selbstreferenziellen Bau? Sehr berechtigte Fragen nach den Grenzziehungen zwischen Architekturaus- stellung und Rauminstallation wie nach der Angemes- senheit einer rein an der Werkgenese orientierten mu- sealen Ausstellungspräsentation40 schließen sich hier an.

Es ist bereits angeklungen: Wir leben in Zeiten einer hohen Wertschätzung von Baukultur, nicht zuletzt als Imagefaktor. Gerade deswegen sollten die Architek- tursammlungen und -archive, aber auch die an einer wissenschaftlichen Erforschung der Architekturge- schichte beteiligten universitären Partner die entspre- chenden gesellschaftlich-politischen Rahmenbedin- gungen weiterhin kritisch verfolgen. Es sind dies die Herausforderungen und Möglichkeiten der Digitalisie- rung und Virtualisierung, die im Wandel begriffenen nationalen und europäischen Erinnerungskulturen, das Spannungsfeld zwischen regionalem beziehungs- weise nationalem Sammlungsauftrag und einer Global Architectural History sowie die Positionierung von Ar- chitekturmuseen und -sammlungen in Hinblick auf po- puläre Großveranstaltungen (PR-Schauen einflussrei- cher Architekturbüros, Blockbuster-Ausstellungen, Ar- chitekturbiennale41) (Abb. 8). Umfassende, kulturell vielschichtige und eben nicht nur auf große Namen und „Highlights“ gerichtete archivalische Konzepte des Sammelns bedürfen langfristiger, gemeinsamer Anstrengungen.

Architektursammlungen und Architekturarchive sind hochsensible, kostbare Speicher unseres Wissens.

Sie sind, um es mit Charlotte Klonk auszudrücken,

„Spaces of Experience“42. Was von der nächsten und übernächsten Generation als wissens- und bewah- renswert erachtet wird, darf heute nicht durch intellek- tuelle Engführungen und rigide Sparzwänge verspielt werden.

Endnoten

1 Robert W. Scheller, Exemplum. Model-Book Drawings and the Practice of Artistic Transmission in the Middle Ages (ca.

900-1450), Amsterdam 1995, S. 176–187; Günther Binding und Susanne Linscheid-Burdich, Planen und Bauen im frü- hen und hohen Mittelalter nach den Schriftquellen bis 1250, Darmstadt 2002, S. 73–99, 449–455.

2 Hierzu und zum Folgenden grundlegend: James S. Acker- mann, Origins, Imitation, Conventions. Representation in the Visual Arts, Cambridge/London 2002, S. 27–67; Andres Le- pik, Das Architekturmodell in Italien 1353-1500 (Römische Studien der Bibliotheca Hertziana, 9), Worms 1994; Architek- turmodelle der Renaissance. Die Harmonie des Bauens von Alberti bis Michelangelo, hg. v. Bernd Evers, München/New York 1995.

3 Vitruv, Zehn Bücher über Architektur. Lateinisch und deutsch. Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Curt Fensterbusch, Darmstadt 62008, S. 37–39; vgl. auch Heiner Knell, Vitruvs Architekturtheorie. Eine Einführung, Darmstadt 2008, S. 21–23.

4 Elisabeth Kieven, Von Bernini bis Piranesi. Römische Archi- tekturzeichnungen des Barock, Stuttgart 1993; Henry A. Mil- lon, The Renaissance from Brunelleschi to Michelangelo.

The Representation of Architecture, New York 1994.

5 Hanno-Walter Kruft, Geschichte der Architekturtheorie. Von der Antike bis zur Gegenwart, München 2013, S. 80–87.

6 Hierzu besonders Matteo Burioni, Displacd Buildings. The Tower of Babel, Pietro della Valle and the Biography of Ar- chaeological Objects, in: The Challenge of the Object, 33rd Congress of the International Committee of the History of Art, Congress Proceedings, hg. v. G. Ulrich Großmann und Petra Krutisch, Part 4, S. 1425–1428; Ders., Die Perspektivi- tät der Himmlischen Stadt. Johann Bernhard Fischer von Er- lachs Darstellung außereuropäischer Kultbauten und die Tra- dition der Reiseberichte, in: Götterbilder und Götzendiener in der Frühen Neuzeit. Europas Blick auf fremde Religionen, hg.

v. Maria Effinger, Cornelia Logemann und Ulrich Pfisterer, Heidelberg 2012, S. 106–115.

7 Jean-Marie Pérouse de Montclos, „Les prix de Rome“.

Concours de l’Académie royale d’architecture au XVIIIe siècle, Paris 1984; Hellmutt Hager, L’Accademia di San Luca e i concorsi di architettura, in: Aequa potestas. Le arti in gara a Roma nel Settecento, hg. v. Angela Cipriani, Rom 2000, S.

117–124.

8 Carsten Ruhl, Architekturausstellung. Von der Präsentation zum autonomen Raum der Architektur, in: Die Medien der Architektur, hg. v. Wolfgang Sonne, Berlin/München 2001, S.

303–330, hier S. 303–305.

9 Elke Harten, Museen und Museumsprojekte der Französi- schen Revolution. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte ei- ner Institution, Münster 1989, S. 157–179; Jean-Louis Co- hen, Fragen an das Architekturmuseum. Ein Pariser Experi- ment. Auf der Suche nach einer Theorie der Architektur, Hamburg 2004; Alexandra Stara, The Museum of French Monuments 1795–1816. „Killing art to make history“, Farn- ham 2013. Zur Gesamtthematik s. Werner Szambien, Le Musée d’Architecture, Paris 1988.

10 Exemplarisch sei als wichtige Studie genannt: Klassizis- mus – Gotik. Karl Friedrich Schinkel und die patriotische Baukunst, hg. v. Annette Dorgerloh, Michael Niedermeier und Horst Bredekamp, München/Berlin 2007.

11 Isabelle Flour, On the Formation of a National Museum of Architecture. The Architectural Museum versus the South Kensington Museum, in: Architectural History, Band 51, 2008, S. 211–238.

12 Cohen 2004, S. 14f.; Michael Falser, From Gaillon to Sanchi, from Vézelay to Angkor Wat. The Musée Indo-Chi- nois in Paris. A Transcultural Perspective on Architectural Museums, in: RIHA Journal, 0071, 19 June 2013, http://ww-

w.riha-journal.org/articles/2013/2013-apr-jun/falser-muse- e-indo-chinois, 15.11.2011.

13 Johannes Cramer, Vom Historismus zur Moderne. Das Ar- chitektur-Museum an der Technischen Hochschule Charlot- tenburg, in: Die Hand des Architekten. Zeichnungen aus Ber- liner Architektursammlungen, Red. Andreas Schätzke, hg. v.

der Bauakademie Berlin (Schriftenreihe der Bauakademie Berlin, 1), Köln 2002, S.151–168; Hans-Dieter Nägelke, Bau- geschichte der Jetztzeit! 125 Jahre Architekturmuseum/Ar- chitectural History of the Present Time! 125 Years Architek- turmuseum, in: Architekturbilder. 125 Jahre Architekturmuse- um der Technischen Universität Berlin, hg. v. Hans-Dieter Nägelke (Schriften des Architekturmuseums der Technischen Universität Berlin, 3), Kiel 2011, S. 11–25.

14 Sigrid Achenbach, Die Schinkel-Sammlung im Berliner Kupferstichkabinett, in: Schätzke 2002, S. 82–101.

15 Die Architekturzeichnung. Vom barocken Idealplan zur Axonometrie. Zeichnungen aus der Architektursammlung der Technischen Universität München, hg. v. Winfried Nerdinger, München 1987, S. 7. Nun grundlegend zur Geschichte des Architekturmuseums: Irene Meissner, Sammeln, Forschen, Zeigen/Collecting, Researching, Exhibiting, in: Show & Tell.

Architektur sammeln, Collecting Architecture, hg. v. Andres Lepik, Ostfildern 2014, S. 34–115.

16 Heinrich Klotz, Das Deutsche Architekturmuseum in Frank- furt am Main, in: Deutsches Architekturmuseum Frankfurt am Main. Festschrift zur Eröffnung am 1. Juni 1984, Red.

Hans-Peter Schwarz, Frankfurt am Main-Schwanheim o. J.

[1984], S. 39–47, hier S. 39. Originaltitel der Denkschrift: Ed- gar Holzapfel, Die Errichtung eines Museums der Baukunst im deutsch-nationalen Sinne, Marburg 1913.

17 Nur in Ansätzen gilt dies für die Arts-and-Crafts-Bewe- gung, wo das Red House erst nach 1860 zum Ausgangs- punkt des öffentlichen und auch kommerziellen Wirkens von Morris und seinen Mitstreitern wurde; hierzu zuletzt: Julius Bryant, William Morris, Red House, Beyleyheath, England, in:

Im Tempel des Ich. Das Künstlerhaus als Gesamtkunstwerk.

Europa und Amerika 1800 –1948, hg. v. Margot Th. Brandl- huber und Michael Buhrs, Ostfildern 2013, S. 54–73.

18 Wenn in diesem Kontext von Traditionslinien gesprochen werden kann, dann reichen diese über die Interbau 1957 bis zu den Internationalen Bauausstellungen der vergangenen 30 Jahre.

19 Hierzu zuletzt Neue Baukunst. Architektur der Moderne in Bild und Buch. Der Bestand Neue Baukunst aus dem Nach- lass Müller-Wulckow im Landesmuseum Oldenburg, hg. v.

Claudia Quiring, Andreas Rothaus und Rainer Stamm, Biele- feld 2013.

20 Zum Folgenden grundlegend: Terence Riley, The Interna- tional Style. Exhibition 15 and The Museum of Modern Art (Columbia Books of architecture, Catalogue, 3), New York 1992; Sybil Gordon Kantor, Alfred H. Barr, Jr. and the Intel- lectual Origins of the Museum of Modern Art, Cambridge/Mass. 2002, S. 242–313; Charlotte Klonk, Spaces of Experience. Art Gallery Interiors from 1800 to 2000, New Haven/London 2009, S. 135–171; Barry Bergdoll, Die Architektursammlung des Museum of Modern Art/Col- lecting and Exhibiting Architecture at the Museum of Modern Art, in: Lepik 2014, Show & Tell, S. 116–147.

21 Matthias Schirren, Papierarchitektur. Über das Sammeln von Baukunst an der Akademie der Künste, in: Schätzke 2002, S. 47-59, www.adk.de/de/archiv/archivbestand/bau- kunst/BK_Archiv_lang.htm, 15.11.2014.

22 Hierzu als facettenreicher Tagungsband: Bauhaus global, Red. Annika Strupkus, Berlin 2010.

23 S. hierzu den Beitrag Daria Dorota Pikulskas in dieser kunsttexte.de-Ausgabe.

24 S. hierzu den Beitrag Thomas Köhlers in dieser kunsttex- te.de-Ausgabe. Zu den genannten Berliner Architektursamm- lungen und -archiven im Überblick: Schätzke 2002; Hans

Georg und Karin Hiller von Gaertringen, Eine Geschichte der Berliner Museen in 227 Häusern, Berlin/München 2014.

25 Architektur ausstellen. Architekturmuseum der TU Mün- chen in der Pinakothek der Moderne 2002–2007, hg. v. Win- fried Nerdinger [u.a.], Passau 2007, S. 7.

26 www.aedes-arc.de, 15.11.2014.

27 Jean-Louis Cohen, Die Architektursammlungen in Frank- reich/Architecture Collections in France, in: Lepik 2014, Show & Tell, S. 148–171, hier S. 164–167.

Ruhl 2001, S. 319.

29 Für ein gedrucktes Gründungsdokument s. Schwarz [1984], Deutsches Architekturmuseum.

30 Über die Integration des ebenso renommierten wie prägen- den NAi im Kontext der Nachfolgeorganisation berichtete Floor van Spaendonck auf dem Symposium Architecture on Display.

31 Zum saai und seinen aktuellen Herausforderungen berich- tet Gerhard Kabierske in dieser Ausgabe von kunsttexte.de.

S. auch Querschnitt. Aus den Sammlungen des Südwest- deutschen Archivs für Architektur und Ingenieurbau, hg. v.

Südwestdeutschen Archiv für Architektur und Ingenieurbau, Karlsruhe 2006.

32 Cohen 2014, S. 166–171; http://www.azw.at/startpage.- php?style=default&lang_id=de, 15.11.2014.

33 Für eine eindringliche Würdigung: Ruhl 2001, S. 319–325.

Auf die dem architekturhistorischen Quellenstudium gewid- mete, seit Mitte der 1980er-Jahre systematisch ausgebaute und seit 1999 als Stiftung mit der ETH Zürich verbundene Bi- bliothek Werner Oechslin sei ausdrücklich hingewiesen.

34 Helen Searing, The Architecture Gallery, in: Journal of the Society of Architectural Historians, Band 65, 2006, S. 115–

118; Kieran Long, Öffentliches Leben als Sammlungs- schwerpunkt des V & A/Collecting Contemporary Public Life at the V & A, in: Lepik 2014, Show & Tell, S. 172–193.

35 Hierzu und zu den Folgenden s. die Beiträge in dieser Aus- gabe von kunsttexte.de; Simone Bader, Margherita Guccione und Pippo Ciorra, Die Sammlung des MAXXI Architettura/The Maxxi Architettura Collection, in: Lepik 2014, Show & Tell, S. 194–215; zur Pariser Cité de l’Architec- ture die diversen Stellungnahmen in der Zeitschrift Bauwelt, Band 45, 2007, S. 16–35. Ausdruck der Aktivitäten des M:AI ist ein Standardwerk zum Thema: Baukunst in Archiven. Ge- dächtnis der Generationen aus Papier und Bytes, Red. Jörg Beste, hg. v. M:AI und Architektur Forum Rheinland, Gelsen- kirchen 2012.

36 Vgl. nur Vittorio Magnago Lampugnani, Die Geste und ihr Schatten, in: Schwarz [1984], Deutsches Architekturmuse- um, S. 27–37, hier S. 29–30; Heinrich Klotz, Architektur des 20. Jahrhunderts – eine Rückschau, in: Heinrich Klotz, Archi- tektur des 20. Jahrhunderts. Zeichnungen – Modelle – Mö- bel, Stuttgart 1989, S. 10–18, hier S. 10–13; Ruhl 2001, S.

311.

37 Andres Lepik, Show & Tell oder: Wo steht das Architektur- museum am Anfang des 21. Jahrhunderts?/Show & Tell or:

What is the Role of the Architecture Museum at the Begin- ning of the 21st Century?, in: Lepik 2014, S. 10–31, hier S.

14.

38 Zum Forschungsstand zu diesem Thema: Lepik 2014, S.

26–27.

39 Exemplarisch sei genannt: Fotografie für Architekten/Pho- tography for Architects, hg. v. Winfried Nerdinger, Köln 2011.

40 Ruhl 2001, S. 325–330.

41 So impliziert die von Rem Koolhaas kuratierte 14. Architek- turbiennale in Venedig einen Beginn der Moderne im Jahr 1914 (absorbing modernity 1914–2014), was glücklicherwei- se bereits auf der Ausstellung selbst, im Dänischen Pavillon, deutlichen Widerspruch erfahren hat.

42 Klonk 2009.

Abbildungen

Abb. 1: J. E. Biet und Jean-Pierre Brès: Musée des Monu- ments Français: Salle du 13e Siècle, 1821–26 (Stara 2013, Museum, S. 58, Abb. 2.11)

Abb. 2: Königliche Technische Hochschule zu Berlin: Archi- tekturmuseum, 1903 (Hugo Koch, Die Königliche Technische Hochschule zu Berlin, Berlin 1903, Abb. 21)

Abb. 3: Show & Tell, Architektur sammeln/Collecting Archi- tecture, 2014, Architekturmuseum der TU München (Kai Kappel, Berlin)

Abb. 4: Paul Bonatz und Friedrich Eugen Scholer: Eingangs- halle des Stuttgarter Bahnhofs / Hermann Muthesius: Tele- funkenstation Nauen, Seitengestaltung aus: Walter Mül- ler-Wulckow: Bauten der Arbeit und des Verkehrs aus deut- scher Gegenwart (Die Blauen Bücher), Königstein/Leipzig 1925, S. 52–53

Abb. 5: Modern Architecture - International Exhibition. The Museum of Modern Art, 10. Februar - 23. März 1923, Le Corbusier-Abteilung, aus: Riley, Terence: The International Style. Exhibition 15 and the Museum of Modern Art. New York 1992, S. 6

Abb. 6: Walter Gropius (Entwurf) und Alex Cvijanovic: Bau- haus-Archiv in Berlin, 1976–1979 (Kai Kappel, Berlin) Abb. 7: Mission: Postmodern. Heinrich Klotz und die Wun- derkammer DAM, 2014, Deutsches Architekturmuseum in Frankfurt/Main (Kai Kappel, Berlin)

Abb. 8: Fundamentals. Biennale architettura, Venedig 2014.

Savvas Ciriacidis und Alex Lehnerer: Teilrekonstruktion von Sep Rufs Kanzlerbungalow am und im deutschen Pavillon (Kai Kappel, Berlin)

Zusammenfassung

Dieser Beitrag fokussiert auf die prägenden Phasen wie auf die gegenwärtigen Herausforderungen des Sammelns und Ausstellens von Architektur. Er reflek- tiert das gleichnamige, 2014 in Berlin abgehaltene Symposium und versteht sich als inhaltliche Einfüh- rung in das Thema dieser Ausgabe von kunsttexte.de.

Autor

Kai Kappel ist seit 2012 Professor für die Geschichte der Architektur und des Städtebaus am Institut für Kunst- und Bildgeschichte der HU Berlin. Schwer- punkte in Forschung und Lehre: Architekturgeschichte des Mittelalters und des 19.– 21. Jahrhunderts, vor al- lem in Deutschland, Italien und Spanien; Mittelalterre- zeption, Reformbaukunst und Traditionalismus im 20.

Jahrhundert; die beiden Weltkriege und die NS-Ver- brechen in der europäischen Gedenkkultur; Geschich- te der Kunstgeschichte; Geschichte der Fotografie.

Titel

Kai Kappel, Architecture on Display – Einführung, in:

kunsttexte.de, Nr. 4, 2014 (11 Seiten), www.kunsttex- te.de.