Research Collection

Doctoral Thesis

Magnetische Untersuchungen an Eisen-Silicium- und Eisen- Silicium-Nickel-Legierungen

Author(s):

Guggenheim, Sigmund Publication Date:

1910

Permanent Link:

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000104580

Rights / License:

In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use.

ETH Library

Magnetische Untersuchungen

an Eisen-Silicium- und Eisen-Silicium-Nickel-

Legierungen.

Von der

Eidgenössischen polytechnischen Schule

in Zürich

zur Erlangung der

Würde eines Doktors der technischen Wissenschaften

genehmigte

Promotionsarbeit

vorgelegt von

Sigmund Guggenheim, dipl. Masch.-Ing.

aus Zürich.

Referent: Herr Prof. Dr. H. F. Weber.

Korreferent: Herr Prof. Dr. P. Weiss.

ZÜRICH 1910

Fachschriften-Verlag A.-G.

INHALTS-UEBERSICHT.

Seite

I. Einleitung 5

II. Versuchsmaterial 7

III. Theorie und Messmethoden 10

1. Permeabilität 10

2. Hysteresis-Arbeit 27

3. Spezifischer elektr. Widerstand 38

4. Wirbelstromverluste 42

IV. Diskussion der Versuchsergebnisse

....44

1. Eisen-Silicium-Legierungen 44

2. Eisen-Silicium-Nickel-Legierungen 51

V. Schlussbetrachtung 52

^^

Meinen lieben Eltern

in herzlicher Dankbarkeit

gewidmet

vom

Verfasser.

Leer

-Vide

-Empty

Einleitung,

Die magnetischen und elektrischen Eigenschaften von Eisensorten und Eisenlegierungen beanspruchen schon seit etlichen Jahren das grösste Interesse der Elektrotechniker.

Ohne die Verwendung legierter Eisenbleche wäre die Wechselstromtechnik niemals

zu der guten Oekonomie gelangt, die sie heute zeigt, und es ist daher zu begreifen, dass

die Erforschung dieser Legierungen schon viele Physiker und Techniker beschäftigt hat.

Die umfassendsten Untersuchungen auf diesem Gebiet wurden vor ca. 10 Jahren von

W. Barret, W. Brown und R. Hadfield1) veröffentlicht und von E. Gum/ich2) ausführlich diskutiert.

Diese Versuche ergaben unter Anderem, dass mit zunehmendem Siliciumgehalt einer Eisen-Siliciumlegierung der spez. elektrische Widerstand derselben stark vergrössert wird.

Dies ist im Hinblick auf die Wirbelstrombildung von eminenter Bedeutung. Im weitern

wurde von diesen Beobachtern festgestellt, dass mit wachsendem Si-Gehalt die Energieverluste durch Hysteresis abnehmen und dass aber auch die Permeabilität herabgedrückt wird.

Im Gegensatz dazu lehrt die Erfahrung3), dass die Permeabilität des Eisens durch einen kleinen Zusatz von Nickel erhöht wird.

Analoge Resultate wurden noch von vielen andern Beobachtern gefunden, doch ist

das gesamte vorliegende Versuchsmaterial durchaus lückenhaft, weil keiner der früheren Be¬

obachter genügend viele verschiedene Legierungen untersucht hat, um von dem Einfluss der zum Eisen gefügten Si-Zusätze ein richtiges Bild zu erhalten.

Bevor sich jedoch diese Tatsachen im Verlauf meiner Untersuchungen herausstellten, galt auch für mich der Satz: „Si erniedrigt. Mi erhöht die Permeabilität des Eisens", und

es war daher nach meiner Meinung die Möglichkeit einer magnetisch günstigen Super¬

position dieser Eigenschaften, bei einer Legierung des Eisens mit Si und mit Mi, nicht aus¬

geschlossen.

In wie weit diese Erwartung zutrifft, wird sich aus den folgenden Untersuchungen ergeben.

Das Ziel meiner Arbeit war also anfänglich : Legierungen zu finden, bestehend aus Eisen, Si und Ni, die bei kleinem Energieverlust durch Hysteresis und Wirbelströme eine möglichst hohe Permeabilität aufweisen.

Dieses Thema wurde dann im Laufe der Arbeit dadurch einigermassen modifiziert, dass das Hauptgewicht auf die Fe-Si-Legierungen gelegt wurde und zwar aus folgenden

Gründen. Es stellte sich schon anfänglich heraus, dass die Behauptung: „zunehmender Si- Gehalt verringert die Permeabilität" nur bei sehr grossen Induktionen gilt. Bei den Induktionen

') Trans. Roy. Dublin Soc. (2) 7. 1900.

2) ETZ. 23. 1902. S. 101.

3) J. A. Ewing 8j Parshall, Proc. Inst. Civ. Eng. 126, 1896; W. Leick, Wied. Ann. 59. 1896.

—

6

—dagegen, die in der Elektrotechnik am häufigsten vorkommen, steigert der zunehmende

Si-Gehalt die Permeabilität ganz bedeutend, sodass der Ni-Zusatz seine Bedeutung teilweise

verliert. Im weitern schien ein willkürliches Tasten nach Kompositionen von Eisen mit

Si und Ni nicht am Platze, bevor der Einfluss des Siliciums allein nicht genügend fest¬

gelegt war.

Ich glaube nun im Folgenden zu beweisen, dass man es durch geeignete Zusätze

von Si oder von Si und Ni in der Hand hat, ausserordentlich mannigfaltige Eigenschaften

des Materials zu erhalten.

Während heutzutage nur das Blech für Transformatoren und Dynamos legiert wird, soll durch diese Untersuchungen auch eine „Veredelung" des Dynamostahlgusses in den Vordergrund gerückt werden, dem man bisher viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat.

Aehnlich, wie die moderne Glasfabrikation für jeden besonderen Zweck eine besondere, spezielle Glassorte erzeugt, sollte man für jeden Teil einer elektrischen Maschine das für ihn geeignete Eisen auswählen, um noch bessere Resultate als die bisher erzielten zu

erhalten.

Die Untersuchungen wurden ausgeführt im physikalischen Institut des eidg. Poly¬

technikums in Zürich. Es sei mir gleich an dieser Stelle gestattet, meinem hochverehrten

Lehrer, Herrn Prof. Dr. fi. F. Weber meinen herzlichsten Dank zu sagen für die überaus

schätzenswerte Zuvorkommenheit, mit der er mir das Versuchsmaterial beschaffen half.

Versuchsmaterial,

Die Legierungen wurden als massive Ringe hergestellt1), die nach ihrer ganzen che¬

mischen Zusammensetzung2) in die Klasse der Stahlgüsse gehören.

Sie wurden im Tigel gegossen3) von der Elektro-Stahlgiesserei A. (Dehler $ Co., Aarau (Schweiz). Es gelang dieser Giesserei nach einigen Versuchen und auf Grund ihrer

Erfahrung, die von mir gewünschten Kompositionen auf weniger als 0,1 % genau herzu¬

stellen. Die prompte und sichere Lieferung der Legierungen sei an dieser Stelle bestens verdankt.

Ich Hess nach und nach im ganzen 17 Ringe anfertigen. Davon enthielten 13 nur

Silicium-Zusätze ; 4 Ringe enthielten neben Silicium noch Nickel-Zusätze'2).

Mit wachsendem Si-Gehalt wird das Material immer härter4), was sich beim Bearbeiten der Ringe unangenehm fühlbar machte. Ring XIII mit 5.87 % Si war in der Tat so hart,

dass eine Bearbeitung und damit auch die magnet. Untersuchung unmöglich wurde. Aehnlich erging es mit Ring XVII (5.04 °'0 Si). Er Hess sich zwar noch mit vieler Mühe abdrehen, wies aber eine so poröse Struktur auf, dass er ebenfalls unbrauchbar war und ausgeschieden

werden musste. Alle übrigen 15 Ringe waren genügend homogen in ihrer Struktur. Sie wurden zur Widerstandsmessung an 2 Stellen aufgeschnitten und wiesen mit wenigen Aus¬

nahmen völlig homogene Schnittflächen auf6). Die mit Nickel legierten Ringe sind in ihrem äusseren Aussehen von bestem Flusseisen nicht zu unterscheiden.

Von sämtlichen Legierungen liegt eine vollständige chemische Analyse vor, die zum

Verständnis der magnetischen und elektrischen Eigenschaften absolut notwendig ist.

Nachfolgende Tab. 1 gibt die Zusammenstellung der verschiedenen Analysen. Die Nummerierung der Ringe weist auf die Herstellungsreihenfolge hin.

Es folgen in Tab. 2 die übrigen Daten der Ringe, sowie die primären Windungszahlen 6).

Dabei werden folgende Bezeichnungen gewählt:

M Masse 2h Axiale Höhe

Da Aeusserer Durchmesser q Querschnitt

Di Innerer'

„V Volumen

Dm Mittlerer Q Dichte

1 Länge der Mittellinie N Primäre Windungszahlen

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass sämtliche Ringe annähernd dieselben Dimen¬

sionen besitzen.

Nach vollendeter Bestimmung dieser Dimensionen, sowie der Masse, wurden die Ringe zuerst mit 2 Lagen Isolierband umgeben. Hierauf folgte die primäre Wicklung in

2 Schichten aus isoliertem Kupferdraht von 2,5 mm Stärke. Dieser grosse Drahtdurch¬

messer ermöglichte eine sehr regelmässige Wicklung, da ein Einsinken der obern in die ') Vgl. Messmethode, S. 10.

2) Vgl. Tab. 1.

3) Im grossen Masstab wird das Material im elektrischen Ofen hergestellt, wobei bedeutend günstigere Resultate erzielt werden können, als beim Tigelgussverfahren. Vgl. S. 52.

4) Vgl. auch: E. Kolben. Rundschau f. Techn. und Wirtschaft. 1909, 5) Vgl. S. 38.

6) Vgl. Messmethode Seite 11.

Tabelle 1.

Ring Fe«/» Si Ni C Mn S P Bemerkungen

I 98.87 0.677

—0.302 0.090 0.010 0.048

II 97.80 1.750

—0.302 0.090 0.010 0.048

III 96.80 2.820

—0.231 0.090 0.010 0.048

IV 96.08 3.600

1.997

—

0.168 0.090 0.010 0.048

V 95.78 1.902 0.170 0.090 0.010 0.048

VI 92.92 3.929 2.800 0.170 0.090 0.010 0.048

VII 99.45 0.194

—0.280 0.065 0.007 Spur

VIII 94.757 4.789

—0.300 0.130 0.012 0.012

IX 94.6 3.835 1.108 0.282 0.163

X 93.6 3.910 2.011 0.310 0.130

XI 97.329 2.340

—0.256 0.065 0.009 Spur

XII 96.953 2.720

—0.170 0.130 0.013 0.014

XIII 93.7 5.870

—0.290 0.142 für Bearbeitung

zu

hart

XIV 97.579 2.050

—.0.222 0.130 0.010 0.009

XV 98.608 1.060

—0.180 0.130 0.011 0.011

XVI 95.222 4.310

—0.270 0.182 0.010 0.006

XVII 94.410 5.04

—0.402 0.130 0.010 0.008 porös

—

9

—Tabelle 2.

Ring M

kg

Da

mm

Di

mm

Dm

mm

/

cm

2h

mm

q

cm-

V

cm?

Q kgldm3

7Y

Schicht I

N

Schicht II

I 3.974 300.00 240.00 270.00 84.78 20.20

20.00

6.06 513.767 7.735 248 248

II 3.851 299.45 239.65 269.55 84.64 5.98 506.139 7.609 249 249

111 3.942 300.20 239.90 270.05 84.80 20.31

20.00

6.12 519.204 7.592 245 245

IV 3.876 300.05 239.90 269.99 84.90 6.01 510.249 7.590 256 256

V 3.987 300.60 239.95 270.28 84.92 20.20 6.13 520.660 7.655 259 258

VI 3.905 300.50 240.20 270.35

269.85 85.00

84.80

20.24 6.10 518.500 7.531 253 253

VII 3.948 300.10 239.60 20.00

20.12

20.05

6.05 513.040 7.700 244 244

VIII 3.832 300.00 239.60 269.80 84.80 6.08 515.584 7.430 237 237

IX 3.888 300.10 240.00 270.05 84.88 6.03 511.826 7.595 249 248

X 3.908 300.20 239.95 270.08 84.85 20.20

19.75

6.09 516.737 7.560 247 245

XI 3.844 299.80 239.50 269.65 84.75 5.96 505.110 7.609 245 245

XII 3.914 299.80 239.53 269.67 84.70 20.11 6.06 513.282 7.618 245 245

XIV 3.903 300.00 240.30 270.15 84.90 20.20 6.03 511.947 7.620 289 289

XV 3.993 300.60 240.10 270.35 84.96 19.75 5.97 507.202 7.862 234 234

XVI 3.818 300.35 240.00 270.18 85.00 19.80 5.975 507.875 7.515 218 218

untere Schicht nicht stattfinden konnte. Im weitern gestattete er das Arbeiten mit starken

Strömenl). Während die primäre Wicklung den Ring vollständig gleichmässig bedeckt, beanspruchen die sekundären Wicklungen 2) nur einen Teil des ganzen Ringumfanges. Sie

wurden mit 1 mm starkem Draht ausgeführt. Isoliert besitzt dieser Draht ebenfalls ca.

2l/2 mm Durchmesser, sodass auch hier ein Einsinken in die obere primäre Schicht aus¬

geschlossen ist. Die sekundäre Bewicklung besitzt 2 Serien zu je 50 und je eine Serie

zu 30, 20, 10, 5, 3 und 2 Windungen. Auch eine einzelne Windung ist vorhanden, so¬

dass man durch Zusammenschalten, von 1 bis 171 jede Windungszahl herstellen kann.

In dieser Gestalt wurden die Ringe auf geeignete Bretter, die mit den nötigen

Anschlussklemmen versehen sind, montiert.

') Vgl. S. 15 und Tab. 3.

a) Vgl. Messmethode S. 11.

—

10

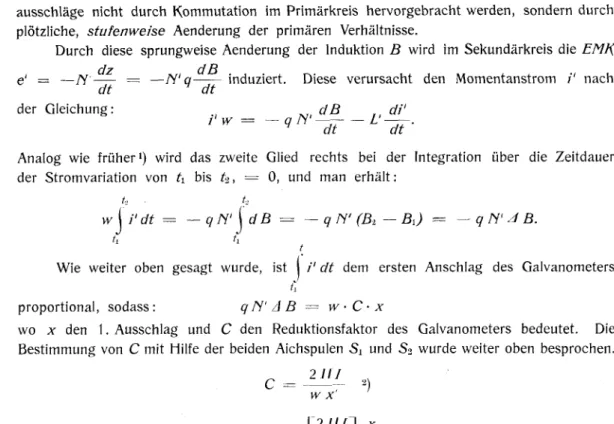

—Theorie und Messmethoden.

Es wurden für jeden Ring bestimmt:

1. Induktion und Permeabilität als Funktion der Feldstärke.

2. Energieverluste durch Hysteresis als Funktion der Induktion.

3. Spezifischer elektr. Widerstand.

Mit Hilfe dieser letztern Grösse wurden dann

4. die Energieverluste durch Wirbelströme berechnet.

1. Induktion und Permeabilität.

Wie oben gesagt, wurde zur Bestimmung der magnetischen Eigenschaften die Ring¬

methode benutzt. Ihre Anwendbarkeit auf mein Versuchsmaterial soll im Folgenden be¬

sprochen werden.

Abbildung 1 gibt das schematische Bild eines Ringquerschnittes. An irgend einer

—fr

—Y-

—(-

l Y2 u

Abbildung 1. Schema des Ringquerschnitts.

Stelle des Querschnittes ist die Feldstärke //,, die der Strom / mit N Windungen, mit denen

der Ring vollständig lückenlos bewickelt ist, erzeugt :

Hi

=2nr (1)

Die mittlere Feldstärke des ganzen Querschnittes ergibt sich also durch Integration über die ganze Fläche:

F

+b +h +b +h

TT 1 i ( 1 i' (' An IN

Hi

=Wm J 3 Hidxdz

=2^2h 3 3 2n(ro+-x)dxdz

-b ~h —b —h

+b -f/i +6

—r

_

1__ ( An iN l 1 An in f

'

~2b-2~h J 2n (r0 -+- x)dx ) dz

= TbTiT

J?

dx 2b 2n J (r0 -+- x)

b

—

1 An i N r0 + b

Hi

=wz —k— lg

Mi

=Hi

=2b 2n

1 An Hi 2b 2ti

An N i 2n r0

» J'*.)V|(

Jo 3\r0>

1 +

Ax6

r0i

3 \r0) + 5 \r0j (2)

—

11

—Betrachten wir nun für unseren Fall die Grössen b und r0 (Tab. 2).

also y

T

6

=1.5 cm r0

=13.5 cm

=

0.0041

=

0.00003

Für die von mir untersuchten Ringe kann man also mit genügender Genauigkeit in Gleichung 2) die Reihe durch den Wert 1 ersetzen. Die Formel für die Berechnung der

mittleren Feldstärke lautet demnach :

H,

= :/ (3)

wo /' in Ampère und / (Länge der Mittellinie) in cm einzusetzen sind.

Zur Ermittlung der Induktion B im Eisen legte ich nun die in Abb. 2 schematisch

wiedergegebene Versuchsanordnung an. Der primäre Stromkreis wird gebildet durch die

Abbildung 2. Versuchsanordnung für die Bestimmung der Permeabilität und der Hysteresis.

Akkumulatoren A, die Regulierwiderstände ft und GJ, die Stromwippe W, die Windungen

N und das Amperemeter AM. Im sekundären Kreis haben wir die Windungen Df', das Galvanometer G und den Widerstand w'.

Mit Hilfe eines Quecksilbernapfes Qi kann der sekundäre Stromkreis geöffnet werden.

Im Nebenschluss zum Primärkreis liegt die Spule S, deren Zweck später erklärt wird.1)^ Durch Einlegen des Kontaktes /( in Qz kann dieser Stromkreis geschlossen werden.

') Vgl. S. 14.

—

12

—Fliesst nun im Primärkreis ein Strom i, so erzeugt er im Hohlraum der Windungen

N die Feldstärke //, und diese im Eisen die Induktion

B

=fi Hi (4)

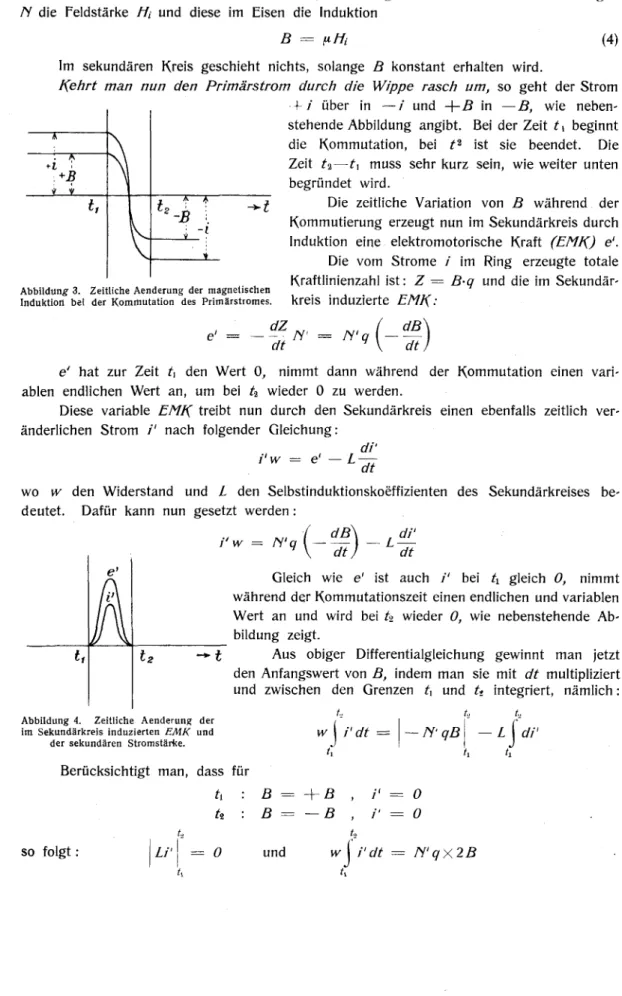

Im sekundären Kreis geschieht nichts, solange B konstant erhalten wird.

/(ehrt man nun den Primärstrom durch die Wippe rasch um, so geht der Strom

+-/ über in —/ und -\-B in —B, wie neben¬

stehende Abbildung angibt. Bei der Zeit tt beginnt

die Kommutation, bei t2 ist sie beendet. Die Zeit t2—t, muss sehr kurz sein, wie weiter unten

begründet wird.

Die zeitliche Variation von B während der

Kommutierung erzeugt nun im Sekundärkreis durch Induktion eine elektromotorische Kraft (EMI() ë.

Die vom Strome / im Ring erzeugte totale Kraftlinienzahl ist: Z

=B-q und die im Sekundär¬

kreis induzierte EMr(:

dB^

Abbildung' 3. Zeitliche Aenderung der magnetischen Induktion bei der Kommutation des Primärstromes.

e'

=dZ

~dt N'

=N'q\~~dt

e' hat zur Zeit t, den Wert 0, nimmt dann während der Kommutation einen vari¬

ablen endlichen Wert an, um bei t2 wieder 0 zu werden.

Diese variable £7Y/f treibt nun durch den Sekundärkreis einen ebenfalls zeitlich ver¬

änderlichen Strom /' nach folgender Gleichung:

di' t'w

=e'

dt

wo w den Widerstand und L den Selbstinduktionskoeffizienten des Sekundärkreises be¬

deutet. Dafür kann nun gesetzt werden :

dB)

N'q dt,

dt

Gleich wie e' ist auch /' bei tx gleich 0, nimmt während der Kommutationszeit einen endlichen und variablen Wert an und wird bei U_ wieder 0, wie nebenstehende Ab¬

bildung zeigt.

Aus obiger Differentialgleichung gewinnt man jetzt den Anfangswert von B, indem man sie mit dt multipliziert

und zwischen den Grenzen t, und tt integriert, nämlich :

Abbildung 4. Zeitliche Aenderung der im Sekundärkreis induzierten EMK und

der sekundären Stromstärke.

Berücksichtigt man, dass für ti :

'\'"dt-

—N'qB\

tt

so folgt : Li'

B

=B

=und + B

—

B

w

=

0

=

0

j i'dt

=N'qX2B

—

13

—/' dt stellt die gesamte, während der Kommutation im Sekundärkreis durchgeflossene

elektrische Menge dar. Da /'

=f(t) unbekannt ist, kann dieses Integral nicht ausgewertet werden. Dagegen gibt das ballistische Galvanometer, das von /' durchflössen wird, einen

ersten Ausschlag x, der dem Wert \f'dt proportional ist, wenn die Zeit ti

—ti gegen-

h

über der Schwingungsdauer des Galvanometers sehr kurz ist. Der Strom /' muss bereits

abgelaufen, d. h. die Kommutation muss beendet sein, bevor sich das Magnetsystem des

Instrumentes merklich aus seiner Mullage herausgedreht hat. Genaueres hierüber gibt die Beschreibung der Apparate weiter unten.

Wir haben also, wenn obige Bedingung erfüllt ist, die Beziehung:

w \ /' dt

=w C

•x wo x den ersten Ausschlag

des Magnetsystems und C den Reduktionsfaktor des Galvanometers bedeutet.

Hieraus ergibt sich :

N" qX2B

=w C- x

w

•C

•x

und

i ! _y],_ t_

L'

.-77

2q N'

C muss nun durch einen separaten Versuch bestimmt werden.

Zu diesem Zweck ersetzt man (Abb. 2) den Ring, bezw. die primären Windungen N

durch eine Spule S, die sekundären Windungen N' und

den Widerstand w' durch eine gleiche Spule S2, die mit der ersten genau koaxial aufgestellt wird und einen Wider¬

stand w' besitzt, wie aus Abbildung 5 zu entnehmen ist.

Da w' gegenüber dem übrigen Widerstand des Se¬

kundärkreises (ohne Galvanometer) gross gewählt wurde, ist durch das Eintreten der Spule S2 an Stelle von N' und w' am Gesamtwiderstand w des sekundären Kreises sozusagen nichts geändert worden.

Von dem System Si S2, dessen Teile zylinderförmige Spulen sind, kann nun rechnerisch eine Konstante TT er¬

mittelt werden, welche angibt, wieviele Kraftlinien mit den

Windungen der einen Spule verkettet sind, wenn in der andern Spule der absolute Strom 1 fliesst.

Schickt man also durch Si den Strom /, so ist die Zahl der Kraftlinienverkettungen mit den <? Windungen der

/. Diese Kenntnis von Z' benützt man nun, um C zu bestimmen.

Dadurch wird in 52 eine Abbilduug 5. Galvanometer-Eichung

miltels Spulen

vonbekanntem gegen¬

seitigen Potential.

Spule S2, Z

=11

Wir kommutieren den Strom / durch die Wippe W.

EMK,e" induziert:

dt \ dt j

(II ist somit identisch mit dem gegenseitigen Induktionskoeffizienten der beiden Spulen).

_

14

—e" treibt durch den Kreis den Strom /" nach der Gleichung:

/ dl\ df"

1 vy

=]l{--df)-L~dF

Analog wie bei dem Versuch mit dem Ring, dauern e" und /" nur während der Kommu- tationszeit an und sind bei 4 und t2 gleich 0. Durch eine ganz analoge Ueberlegung wie

auf Seite 12 folgt:

'J'"'

t,

w \ i" dt und mit Berücksichtigung der Grenzzustände

t,

11/

u

w ("/" dt

=2111.

da di"

=0 wird :

Der Strom /" erzeugt jetzt einen Galvanometerausschlag x', sodass :

C

c

=2/7/

y *

=w

•C x'

=27//

h

B

=qXx'

X

7Y7

WX

und

(5)

B wird in absolutem Masse gewonnen, wenn alle Grössen rechts absolut gemessen werden.

Die Ausschläge x und x' des Galvanometers wurden mit Fernrohr, Spiegel und Skala

bestimmt. Der Abstand Spiegel—Skala betrug ca. 2 Meter.

Das benützte Galvanometer von Hartmann 8j Braun enthält ein astatisches Magnet¬

paar von grossem Trägheitsmoment. Die beiden Magnete sind Hohlzylinder von 120 mm Länge, 10 mm äusserem und 6 mm innerem Durchmesser. Eine dicke Kupferhülse inner¬

halb der Spule liefert die Dämpfung. Die Schwingungsdauer des Magnetsystems beträgt

ca. 20 Sekunden und seine Bewegung ist nahezu aperiodisch.

Diese grosse Schwingungsdauer ist zur Erhaltung genauer Werte absolut notwendig,

wenn man es mit so grossen, nicht unterteilten Eisenquerschnitten, wie in diesem Falle zu tun hat. Bei der Kommutierung entstehen in dem massiven Ringquerschnitt Wirbelströme, die einer Veränderung der Induktion entgegenwirken. Es dauert also nach der Kommu¬

tierung noch eine, wenn auch nur kurze Zeit, bis die Induktion wieder ihren Maximalwert erreicht hat, d. h. bis der Induktionsstrom im Sekundärkreis abgelaufen ist. In dieser Zeit darf sich aber das bewegliche Magnetsystem, nach dem oben Gesagten, nur unmerklich

aus seiner Ruhelage entfernt haben, was bei der langen Schwingungsdauer des Instrumentes in genügender Weise der Fall war.

Es dauerte infolgedessen aber auch sehr lange, bis das bewegliche System wieder

seine Nullage erreicht hatte. Diesem Uebelstand musste nun die Spule S abhelfen '). Sie

war nahe dem Galvanometer, genau gegenüber der Nullstellung aufgestellt und konnte, durch Eintauchen des Kontaktes /f in Q2, mit einem Strom beschickt werden, der das Magnet¬

system rasch in seine normale Ruhelage brachte.

Das astatische System war natürlich gegen äussere magnetische Einflüsse sehr em¬

pfindlich. Die Ringe und Eichspulen mussten in ca. 5 m Entfernung davon aufgestellt,

und sämtliche primären Leitungen bifilar ausgeführt werden.

1) Vgl. Abb. 2.

-

15

-Die kleinste Schleife im Primärkreis, in der Nähe des Instrumentes, erzeugte beim Durchgang eines Stromes eine Ablenkung des beweglichen Systems.

Als Widerstände verwendete ich 3 Stöpselreostaten und einen Gleitwiderstand. Auch hier erwies sich eine zweite Leitung längs der Stöpsel als notwendig, da ohne dieselbe die Schleifenwirkung sich bemerkbar machte. Der Gleitwiderstand ertrug die angewendeten

starken Ströme (bis 15 Ampère), ohne zu warm zu werden, und war ebenfalls bifilar ge¬

schaltet. Mit seiner Hilfe konnte man den Primärstrom sehr fein regulieren. Dieser wurde mit einem Siemens'schen Milli-Ampèremeter mit Nebenschlusswiderständen gemessen.

Die Eichspulen S, und 52 sind auf Messinghülsen von 24 cm innerem Durchmesser

gewickelt und haben, 5 cm von einander entfernt aufgestellt, ein IT

=0.4873 X 108 cm.

Ihr Widerstand beträgt 15.4^ und macht daher beinahe den Gesamtwiderstand w des Sekundärkreises (ohne Galvanometer) aus.

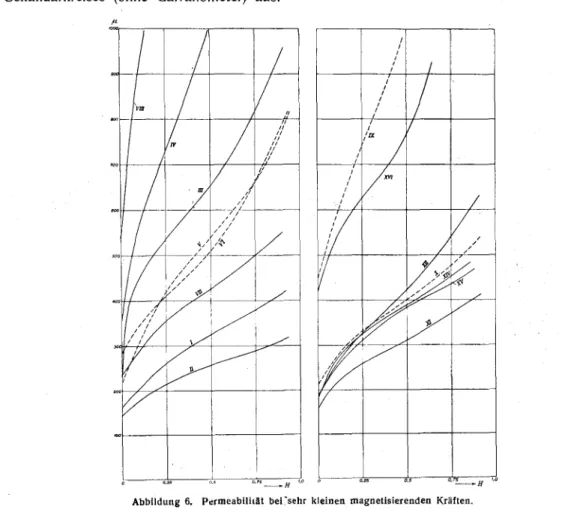

Abbildung 6. Permeabilität bei "sehr kleinen magnetisierenden Kräften.

Bevor nun die Versuche selbst besprochen werden, sei zu Gleichung (5) (S. 14) noch Folgendes bemerkt:

Streng genommen gibt Formel (5) die wirkliche Induktion im Eisen nur dann, wenn das Kupfer der Windungen N unendlich nahe um das Eisen herumführt, also wenn keine Isolation vorhanden wäre.

Der Einfluss des Zwischenraumes, der durch Isolationsmaterial ausgefüllt ist, kann

durch folgende Ueberlegung eingesehen werden.

16

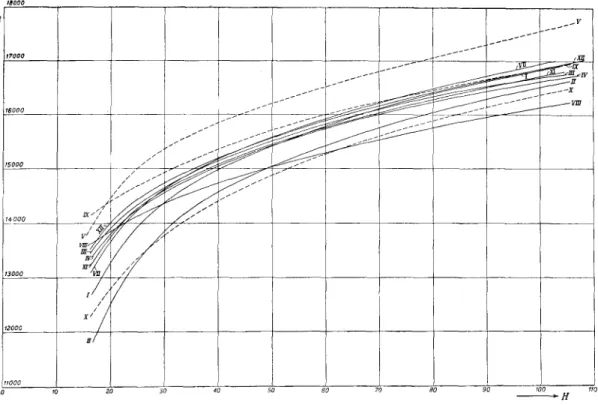

Abbildung 7.

Kurven der Permeabilität im Bereiche

vonderen Maximum.

Bezeichnet q' den Flächeninhalt des Querschnittes zwischen Kupfer und Eisen, B' die wirkliche, B die aus 5.) berechnete Induktion, so gilt die Bezeichnung:

q \ q ft

Für ganz kleine Feldstärken hat fi die Grössenordnung 160. Ich benutzte in diesem Bereich von HL nur die innere primäre Schicht zur Messung, q beträgt dabei ca. 1.6cm2;

also ist

q' 1 1.6 1

=

0.0017, und zwar im ungünstigsten Falle.

q p 6.0 160

Eine Korrektur von (5) ist daher überflüssig und somit B

=B1 mit genügend grosser

Genauigkeit.

—

17

Die Versuche wurden folgendermassen durchgeführt

:Das Galvanometer ist zuerst jeden Morgen geeicht worden. Da die Schwankungen des

Reduktionsfaktors äusserst gering waren, erwies sich eine häufigere Eichung als überflüssig- Bevor ein Ring untersucht wurde, stellte ich im Primärkreis eine Stromstärke her, die mindestens so gross war, wie die grösste vorgekommene Stromstärke der vorher¬

gegangenen Messung. (Das erstemal brauchte ich nur eine kleine Induktion im Eisen zu

erzeugen, die einem eventuellen remanenten Magnetismus gleichkam.) Dann wurde der Ring entmagnetisiert. Dies geschah dadurch, dass ich mit der einen Hand den Primärstrom rasch kommutierte mit Hilfe der Wippe W und mit der anderen erst langsam den Gleit¬

widerstand und nachher auch noch Stöpselwiderstand einschaltete. So konnte durch Kommutieren und Verkleinern des Primärstromes der Ring ziemlich vollständig entmagne¬

tisiert werden.

Bei der Messung verfuhr ich umgekehrt. Nach Einstellung einer bestimmten Strom¬

stärke kommutierte ich zuerst ca. 50 mal, wartete noch eine kurze Pause und begann erst dann die Messung, um die Sicherheit zu gewinnen, dass die Induktion ihren konstanten Wert erreicht hatte.

Die H-B- Kurven sind in diesem Sinne, beginnend mit H

=0.02, bis H

^100, in

ca. 60 Punkten aufgenommen worden. Bei kleinen Feldstärken, bis H ca. 0.6, ging ich

in sehr kleinen Intervallen vorwärts, um den untern Grenzwert von ,« festzustellen.

Die Werte für H und B wurden nach Gleichung (3) und (5) berechnet. Tabelle 3

stellt ein vollständiges Aufnahmeprotokoll dar. Die Resultate aller übrigen Messungen sind

in Tabelle 4 wiedergegeben.

,

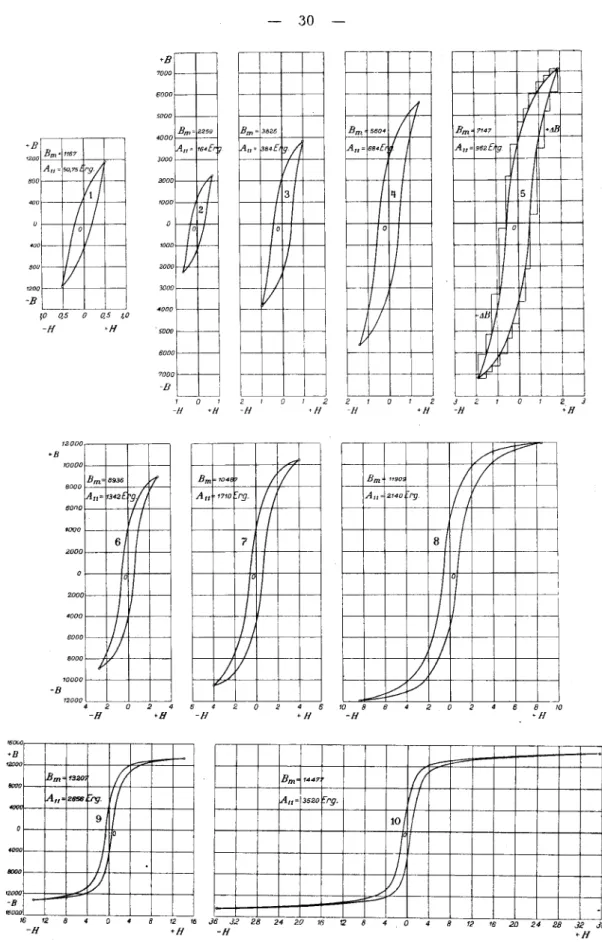

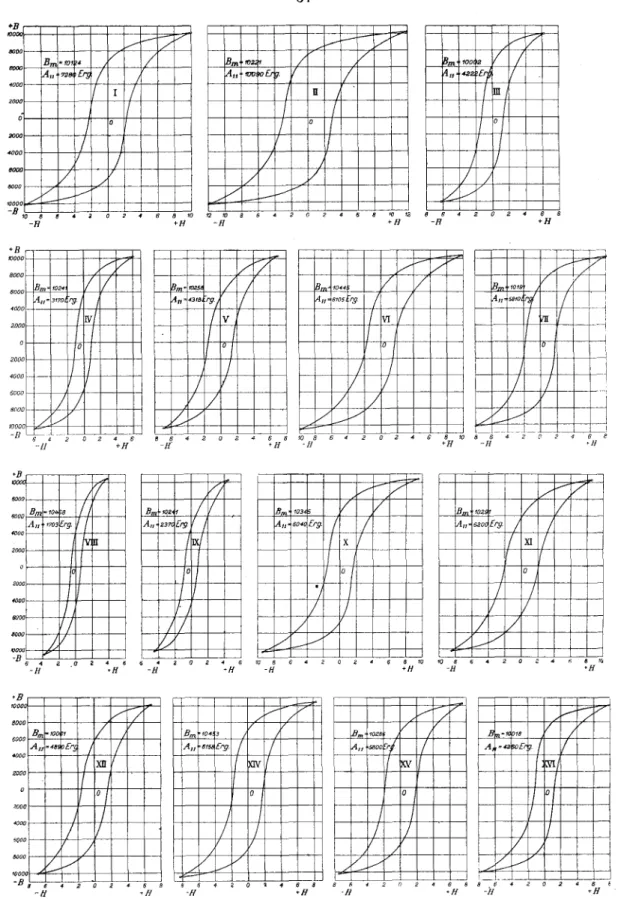

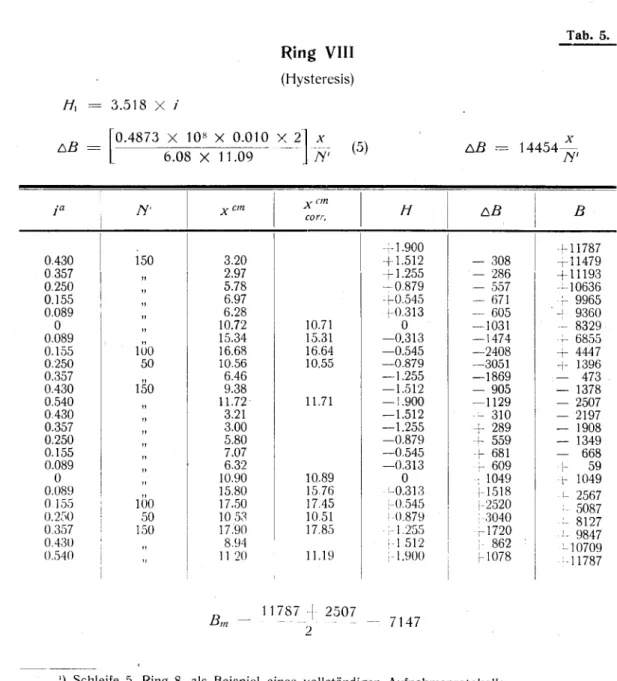

Die graphische Wiedergabe der Funktionen B

-=f (H) und fi

=f (li) ist in den Abbildungen 6 bis 9 enthalten.1)

Zur Sicherheit ist jede Untersuchung in der Gegend von fimax in einigen Punkten wiederholt worden, und zwar lag zwischen den beiden Aufnahmen ein Zeitraum, der bei den verschiedenen Ringen von ca. 14 Tagen bis ca. 3 Monaten variierte. Es wurden dabei

nur ganz minimale Differenzen festgestellt, z. B. :

Ring H ,«i f<2

VIII 0.984 3905 3908

1.055 3995 4010 ,«i aus Tabelle 4

1.230 4100 4090

1.4072 4095 4100

1.581 4030 4032

III 2.02 2180 2178

2.185 2220 2213 dto.

2.37 2238 2235

2.55 2238 2238

2.73 2223 2220

l) Diskussion S. 46.

o o o o o O O O O O O O o O o o o o o o O O o o o

O- 4^COIO—»O

nO00-^OnCn4^COCoIO|N0o o o o O o o o o o o O O O O o o o o o o

Cno

Olo

Cn4^CoINJ—io

NO00-^4OnOi4^COto-^o O O o o o o o o o O o o o o o

Oi ^IOCo3

CnOlo ^

OlO o O ^

4^4^CoON4^NOO

CO^4^On4^o

00OlCOCoCOtototo-^_^_^—o O o o o o

00^-^—iM

IO4-vOnOnnOOnOi^4O

-M004^_^00CnION.OON4».—*NOOn4^INJ~->

o 3

nOO

4^O0O O o o O

KJ^1O

NO~j.COCnNO00On*-*-Cn00~^-Cn

o

0000NOCOON OiCno

CnCnCn8*

4*-4^CoON4^noOnCO-M-^4^o

00O

—».—i.On-^COOlOiNO4^-^4r>

3

0>-^4OlOl"^44^On^4Ol-^0000 Ol4x*-4xCOC0Nitoto-*->•-^-^O o O O o o o o O O o O o O o o o o

—^oo4-vO

ONCON.OCntooo4».to_*<.o-vtCnCn4^4^4^COCOINJINJIO_*.-^_>.

O o o sc

OnO

hjOn00COOlN©~-».4^^1N.Oo

toCoCn-^004^o

OnCOnOOlto004^—^^1CO-^ 00O

nO—AINJ(NOCOCnOn—>^4tO-<ICOOnO

toOnOOCOCnNO—»4x^4o

COOn00 ~ONO

00O O

00o

NO—*totoCOCnON-^400nO4^ ^4ONOlen4^COCOto—* tOooCoooCOOnNO|N0Oi^4nO^1CnCOtoO

IO00^1COOlONN.QIOCO^4o

tooo^400ONCnCOINJo

NOOOOnCn4^COIO1—^

Co

OiO O

OlO O

Olo

00COo

to4^oo00OnNO4x00COOO4x—*00OlCOCOCO*>.OnCOO o

Ono

—"00-^NOCnto4^0000 Cnto

o

to On CoO

Cn OlOl CO4^4^4>-4^COCoIO,kV.OOnCn4^4^COCOCOCOCOCOIOtototototototo.. •ftvOl-O4^4^4->-N.O*-^44*4^Cn4^.-vtto-^4COtoto~^

o

NO00-~4OnCnCOINJ—^NO-^J^1 00—*—*nOO

^1too

Coo

^14^CO—NOn0000—^CO4^Cn4^Oi4-vto00OlO

4^OO-^ 4x!H O

nO00M

ONOnCnCn4>-*-COCOCOtototo"to4vCOCOCOCOtotototo-*_^-^O

nOO O O O

Olo

Olo

CnO

CntNjo

-^4Cntoo

^1CnINJo

-^44^INJo

00OnOlO

ono

IOtoV.QnO4*.COO O O o

Cno

CnCno

CnO

Cno

CnNOo o o o o

4^OntoOn Ol^

»—».-a^_>.O O o O o O o

NONOnD000000^4OnOnOnCnCn4^4>-NO00^1ONOl^

ON4^N^.O

00OnOl4^COtoo

-~4COM-^^14^o

Cn00Cn—^—4toONO

^4^4OnCOOn3

lO—*OnCo0000^4Oi—*o

-^4NOto4^CnO O

toNO—*-^1NO4^ooO

-^o

to-^4—* —._^_^_^o o o O o o o

NONONO0000-~4-v4OnOnONOlCn4^CONO00^4OnCn8 H, 3 1

on4^—^O

00OnOl4-vCo—1.o

-v4toO

OnCONO4^004^—».^4INJONNOONONOiCOOl ~^

O

00Oi ^4

IO On

^1 Ol

-^1 Cn

On 4*.

*». 4^

o

4^NO CO

On CO

to IO

On to

00 to

NOOi |N0

4^-^4Cn^4COOnOi004xCO-^1CO00

o

CO00COOnnOto004^O

OnCoNOCn4^toO

00On4^COtoto—»O

NO00^1OnOiOl^

4*Co^4onIs:4>-^4^t0000COCnN.OO

^CO4^On^400NOo

—*.—tINJ»^COOnNOOlO

00OiOlO o O o

vO"^totoo

COtoCnO

Ol"^4^o o

Cntoto^4 004^ Ol"^Co onOnONonOlCnOlOiOi4^4-4->-4^COCOCOCO|N0tsj

.._..,

O o

nONO00^4^1 nOonM O

00OiCotoo

00OnCOo

00CnCoO

OntoNO-^4COo

On-^.Cno

OlNOCnto O o

INJC0o

^^OnO o

1—1.to4^CONOCo4^N.OCnoo»^NOOnCnOntsi*-toIOOio o o O o O o o o

Cno O O o O

CnO

CnOno o o o O O

Cno o o

Ol ^,IOIOtoIOCoCOCO4^4^4^CnCnOnOn-~J-4GO00N.ON.ONOO

...^toINJCOCO"So>00IO4-vOnnO^^4^On

o

Co004^~4i—iCnO

OnCOONo

4xNO4^o

^4to00COOn CO00o O

-^ONOlO

Ü0toNOON^14^^4-^J«1—»^1OiNOOnNO~^—^Oito00Ol—

19

—M

=3.710 x/ Ring II. 1.75% Si Tab. 4.

ht

=7.420 X/'

H B ft H B ft H B i«

0.0371 5.90 159 2.226 1735 779 11.13 9950 894

0.0742 12.52 169 2.412 2025 841 12.98 10670 822

0.1113 20.20 181 2.597 2325 895 14.84 11280 759

0.1484 28.53 192 2.781 2650 953 16.72 11810 706

0.1855 37.1 200 2.968 2948 994 18.55 12200 658

0.2226 46.7 209 3.154 3220 1021 20.38 12585 618

0.2597 56.3 216 3.339 3520 1055 22.26 12880 578

0.2968 66.2 223 3.524 3805 1081 24.10 13180 547

0.3339 77.7 232 3.710 4065 1096 25.97 13400 516

0.3710 88.5 238 4.08 4600 1126 29.68 13830 466

0.4081 99.6 244 4.452 5075 1139 33.39 14185 425

0.4452 111.1 249 4.823 5490 1139 37.10 14420 389

0.4823 122.5 254 5.194 5900 1135 40.8 14605 358

0.5194 135.5 261 5.565 6288 1130 44.52 14805 332

0.5565 147.3 264 5.930 6625 1119 48.23 14960 310

0.742 213.5 288 6.305 6986 1108 51.94 15110 291

0.927 293 316 6.675 7305 1093 59.45 15400 259

1.113 390 350 7.048 7570 1076 67.1 15680 234

1.298 504 388 7.42 7860 1059 74.2 15890 214

1.484 656 442 8.16 8390 1027 89.5 16270 182

1.67 887 531 8.90 8840 993 104.8 16625 159

1.855 1094 588 9.65 9215 955

2.04 1391 682 10.38 9610 926

Ring III. 2.82 % Si Tab. 4.

H B - 1 H B f« H B ft

0.0182 6.23 342 2.02 4396 2180 11.84 12600 1063

0.0364 13.9 382 2.185 4850 2220 12.75 12830 1007

0.0729 30.7 425 2.370 5300 2238 13.66 13020 956

0.1092 49.8 456 2.55 5705 2238 14.58 13190 905

0.1458 70.0 481 2.732 6075 2223 16.40 13480 821

0.1821 91.1 500 2.916 6418 2202 18.21 13690 750

0.2185 113.2 518 3.099 6750 2180 20.20 13915 690

0.2550 136.4 536 3.28 7062 2153 21.85 14100 645

0.2916 162.0 556 3.644 7630 2095 23.70 14225 600

0.328 188.0 573 4.01 8150 2032 25.50 14360 563

0.3644 215.0 590 4.372 8610 1970 29.16 14590 501

0.401 243.2 607 4.74 9000 1898 32.8 14810 452

0.437 272.0 623 5.10 9330 1830 36.44 14980 411

0.474 303 639 5.46 9603 1756 40.25 15160 376

0.510 336 659 5.83 9906 1694 43.72 15290 350

0.546 370 678 6.19 10208 1649 51.0 15530 304

0.729 583 800 6.56 10485 1597 58.3 15790 271

0.911 875 960 7.288 10900 1497 65.6 15990 244

1.092 1384 1268 8.02 11260 1403 72.9 16180 222

1.275 1994 1563 8.74 11590 1327 80.2 16350 204

1.458 2662 1825 9.47 11900 1257 87.4 16470 188

1.640 3300 2012 10.20 12140 1190 103.5 16740 162

1.821 3862 2120 10.92 12375 1134

-^———

o o o © o o o o o O O o O o © O O o O

-v)OlCo—NO-4OnOnOiOi4s-4s-COCoCotoIO—.—._.O o o Cr

4s.OnOiOn4s-—Jsoo4^O

Ontooo4s-—V)00NOOn-j-vl00

-^- to

O

•vltoNOOl00^Co4s-OlOn-4NOO

CO4>OiONvl Cn00 V|NO toto_^ "vltOON-SÜ14s.CoCotoINJ

M

—i—-j.—* CoO

NOv)vitoMUOM4s-—*00On4s--^NOv|CJiCOtoCo

—00o

NOOnCOCoOn0000OnvlNO4s-o s

4s-4>4s.s

tovO4s-O o o

00-vi4s-CO©

00 00On On _ Ol4s-toO

00ONOnOnOnOxCnCn4s-4s-4v4s-4s-COCOCotototo OnIO4s.—-^-JtovlOn4s.toO

00-viOnCOO

00Cnto00On00"S 004s-v)to00On4nSO-ON00vlO

totoOn4s.COto004s.Cn NO00VIONOnONOnOiOn4s-4s.4s-00COCO00COtototototo COOlVINOOnto004nO»loO

00On4s-IO—.NO-JCnCO—J.NOvT

O

to4s-00O O

—004>OnONS

VJ00NONO©

—^o

—-IO00CO Ol00to00NONOCn00O O

nOO

nooo00S

vlVIONONOnOnCncn4s.4»CoCO nOOl—-Onton£>Onto00Co00CnIONOOnCOnOCni—-v|toVICOl~n 00nD—OnnOOlOiO O

4s-CO4s-ONOn4s-o

CnviON4s.vlvlO o o

OiO O

OiO O O

Ono

OnO

OlOlOnO O o O

Cn© ©

to004s-OlOlOnOnOn--4v)0000oo00nONOnONOnO00OOS S

00OiCo—Olo

4s-nO4s-vOOvOnvinOo

<—.~^>—-©

ooCOvi©

^ 00nOOntonO00to[J\054nNO4s-OnO

ONOnnOOlOntonD©

too

NO00ONONOn4s.Cooo00toINJtoto vttoO

noto4s.OnOo4s.-^V)On00-^NOvlOnCOto-^© © ^

tototN)SOtoOnviooo O

-^toCOCO4s-CncnCnOn00©

00o

OiO

4s.Ono

NONOOnO

00toO

vinOtoOnvl V]vjvlOnOnOnOnOlOlOnOi4>-4=-4s.4s-4s-COCOCotototo -vtCo©

v)onCO-^00On4s-~^NO00On4s-S

COO

ooOnCot>

toVIO

vONO00O o

—toNONO00J>o

—.NOCnnOCOO © o © o o o O O

OlO o o O o o o O o ©

Ono

On©

___ —^—.tototoCoCo4>j^4s-CnCnONOnV)0000NOO

^-^to ON00to4s-OnO

4s.O

4>NOOnNO00004s.~*NO004s-o

Onto"SOl00to—00toOn0000ooO

On00Co4s-toto4*003

90, n© ^105

N©O H

6!_._»_>._^

© © O o O o © O © O © o O © © o o © S

OnCO-^NO-v|CnOn4*-4^4^00Co00toIO—--^-^o © © Cr

_^.1—-toCO*-CnOn00\0Oi~^004s-o

ONtoNOc;i~^Vj00—-

O

noNONONONO ONno On4^On00©

to4s-O-00©

to4s-ONo

oo

©

NO©

4s-4s-COOOto,^ v£>4s-vj©

1ktoonOn4^4^0000toIO^^1—-—- v)tOooOnNO00toCnV.O00vjto004s-NOONIOvsUOn4s-1—-

Co ©

toONvj©

Onto00toOONO0000O

"vj—v|4s-Ol©

-v|V| OlO o ©

NOOiOnON00©

"-On On tototototo___ NOnOooOnCOOno O

NOnONO00(Xvj^t-vlOnONOlCn4s.4s.O

—CnNOo

nONOOnNOOn—OntonD4s-©

VJto"vitoOn© ?

On© ©

to0000©

On© ©

4^vl©

4s-*£JCOvjON©

—©

nONO00-v|OnOnOnOnOn4^4s-4s-coCOCOtotototo COOn00-^COCn0O4^O

ONCOnOOn-^s

4s-©

ON4s-to©

00J-

NOtOvl~--CnNOCOCnvlno—*4s-On0000IO4s-ONvl00ooNO 4s-OnOnOnnONO tototo

O © o O

NONONO000000vlONOnO-OnOn 4^to©

00Cnto00On00—0OOntoNO4s-©

OiNOOntoOO4s-Co

OnOn-v|1—-i—-toN>-vj4^lo00On—-

o

ONCOIOOOO ©

4s-© © © © © o © ©

OnOnO © O

Ol©

On©

00©

On©

On totototoIOtolotototo©

—toloCO4^CnOn-v|S

00nO©

—^toCO4s-ONOn-v|vl00^ NOOnK)NOoov4004xO

-v|CnCOloIOOO4s-v|©

"vltoNO4s-** tototo00

o

On4^O

4^NONOOn©

00©

ooOiOntotoOiON©

NOvtOnOnCn4^4^0000OOtoIOtoto v)On00©

00On—--v|4^©

On4s-toO

OOvlOl4s-Coto5; o

^OCnCOOO*OnvlNOto*-Onvl0000NO-^-^IOtoCO Onv)-v|nDNONO4s-nO00 OnOnOnCnCnCnCnCn4^4^4s-4s-4s-4s-COCOCOCo00toto -vl4^N.OvlCnINJnOvjOlCOto©

NOON4s-to©

ooOnCo

to-.O00ONv|CO00~^OnNOnOCntoooo

NO-v|~--OiNO00

o © © o © © o O © © © O

On© o o o © O o

On toto|N0INJCOCOCO4^4s-OnOnOnON"vlv|00NONOO

Ol-~1-^COCnN.OCOOnNO00004s-vi—^ONto00On-^vtto~S OnNOto4^NO00Onto4VtoO O

ON00On©

Ü0nOON©

003

Ofei COo o (A

to

o

o1^_^

O O o o o O O O o o o o o o o o O O

tOO

nO^1CnCn4^4^COCOCOtototo—*-^-^o O O 5

On00O

to4^O

-^4CoNOONtoooOl—*004^o

^4CO-^ -JOnOl4^CO^1—».CnootoCnNOCO^4-^4>-NOtoOnoo '*NO~JOlCO

o

00o

4^to nOOn*-CoIOto COvoN.OCnCO—iNO^iCn4^loo

nO^4Ol4^CO-^to

OnO

00ONOnOn-J0000-^COONo

OlNOOltonONO4^ to4^00COO

-^toCnCO*-o

Ol4^ Olo

Oi oo toooCO On -~lOnCn4^4^+-4^4^COCOCOCOCOCOCOCOtotototo COCOCnNOCOtoi—>

O

NONO^4ONOl4^to—*nO^1Ol4^~~$z nDOito-^1^1nONONOo

NOoo-^1OlnO*-4^4^4>-O O

\D00^1^1OnOnCnOiOl4^4^COCOCOtototo^5;

-^4>O-NOtoCn-^-vl4^o M

COnOONio00Oi^oo4^ CO—nOON4^~OlNOCO^4On00toOl nO NO ^1CO Ol

^4 Co-

4>- 00

O O O

NO^ONO00oo00•^J^4ONOlOi4^COto OitoNOCnOnCOo

^4Coo

On—*OlnOto*-4^INJCOCo

ONtOO

00CoCnnO0c^J004^.Olto00a^nOCjN00ONO o o O o

OiO

4^O O o O o o o

OlIOlo4^00^1 toCO4^4^OlCnONOn^4^4^40000oo^4OntonO 4^noCntoO

ootoOn—*Cno

CnnO—iCOCOOnO

OiO

^O

COOi00O

to^1GoONtoON4^o

nOtoo

COtoCOO

00^1ONCnCn4^COCOtolototo -^OntoOn^4o

COOntoooOiCO-^nO00On4^to-^o 5;

oonoNO-^nO-.OOntoCnNO4^Oi^1nO—1.CO4^On^igo NO^JOlCOo

"^o

00^4On4^ OnOnO-ONOlCnOlCn4^4^*-4^COCOCOCOtototo« nOOnCO

O

O0OnCOO

•^1Cntoo

coONCO-^^1COo

00Co

00OnO

^1NOtoCOO

oo^4COvONO^4^1—i^1OnOno O O O o o o O

OiO o O o o o

Olo o O

Olo

„, -j.—*tototoCOCO4^*.OlOiOiONOn^40000NOO o

OnnOto*--^1o

Oi"Cno

OntoCOcoCOo

00^4tooo-— -~44^4^--4Oi-^4IOOlCOCO00nO^4NO4^toOn00^43

l/Q05

o O o o O O o O O o o o O o o o o O

OoOn4^CO—*-NO^4OnC;iin4^*-4i-COCOCOtoto—*-^-^o O ^

^400NO—*toCO4^CnONtom

Cn—i^JCOo

ONto0OOir-^^1CO COOn004^OnnOOntoOi~aO

toCn--4o

toOi^4o

to4^ NO^4 Ol tototo

-. 00*-

o

Cn—*^J4^COCO1^toto 4^4^toOnOiONnON.Oo

^14^—*nO^4Cntoo

00-^4cnCOlo^^CD

toOn4^Ontoo

COCO4^4^On004^^^o

0000NOtoOiNOCn—^ CnOiOiO

GOOn4^~~NCo4^O

Oi to Ol4^COo

00OnOnCnC71C;i4*.4^4^4^4^4^COCOCoCOCOCO 1—*OlOiNOto1—*Ono

4^INJO

CO^4Cn4^to-^NO00OnCnCOO

-J 00o

Ol4^ooOlO

COOi^J00Cn^44vooOi004^00o

NONO00^4OnOnOnCnOl4^4^4^CoCOCOCOCOtototototo5

4^.-^1o

to4^^4COO

o>toooOi—*^JOnCO^^O

00On4^toO

NOOlo

OlnOOiM O

toOl--4O

loOiOn^4 to00O

4^ toCO 00OiON ___

o o o

NONO00oo00^4^4--4OnOnCnCnCnCn4^4^4^coCOCO NOOnINJ00CO00OltoNOONto004^NOOn4^—^00Cnl\5NOCntot>

4^—^CO4^Oi^1nO4^4^lo4^COCOCO004^GO-ON.O>-otoON1—tO O o O

Olo O

CnOnO O

OlO o

toO

Ol~o o

toO

ONO O

toCOCoCo4^4^4^CnCnCnCnOnOnONONOnOnCnCn"S4^00CONO4^—'4^^4—*Ol00loCn00NO—*toCOCvto—*00On toNOCONOCOOi4^-4^toOiO

^4toNOCOCno

too o

Ono

NO^4<rOnCJi4^*.COCOCOtoIOtoIO 4^O

4^^4O

to4^—*^1COo

On4^too

00OnOiCOto-^5:

NOO

nOOiO

4>.NOC7iJ».^Jo

IOCO4^On^4ooo

-^-^lo loOlOn--4loto00GOo

COOno o

GO4^ OnOnOlCnOiCn4^+-4^4^4^COCOCOCOtoIOlo OntonO^4Olto~£iooOiCOo

GOON4*.toNOOnto-^1Cntofn O

^4to~~44vOn\0O

0000ODo

COCOCOK3o

toooO O O O o o O O O O o O o o o

Cno o

OlOio O O

totototoCOCOCO*-4^CnCnCnOnON^400NONOnO OlcotoCOCnNOCOOi<xtoOnIOOnNO4^NO4^—io

4^^o-?- COto4^NO4^ONNO^1nOOnO

nOCOo

--4NOo

4^--4——

o o o o o o O O o o O O O o o o o O O O

to-J.NO00^1OnOlCn4^4*.4>.COCOtototo—-.—*-^.O O O

NOo

toCOCO4^Ol^004*.o

OnCONOCnto004^.^^4CO—*^

-^00Coo

OOOn4^OnO

COOnNOtoCn00—k4^^Jo

COOn00o

toCo4^*kOiON^4^400NOOi COtoto., Cn00o

ONtoooOnOl4^4*CoCOtoto—*—k~^ 00CntoCOCn-~j-^Co^4—^On-^^1CON.«OitonOON4^—-k

to M o

Olo

—*00O

^1O

4^—n-Cnto

o

CO-^14^COOiO

0000 toCnO

oo—.Cno

^1Cn^4OOOn-t-4^s o

00 totoIO___ ^jCn-^N.OOnCO.—ko

vnNO000000^4^4^1OnOnCnCnOl4^^

^4NOOnnOOno

4*.OOCONOCnto^4Cn-^-^1COnO4^O

^4S

Ü04^OltoOno

too

Olo

4^O

NOO

OiCnto004- —O

NO00-^4OnCnCnCn4^4^4*.CoCOtototototo^.,o

—*.toCOCoOn^OCn—k004^o

OnConCCn4^toO

00On4^-C

004^COo

00Olo

COOnO

COOnnOtoCn00o

-^CO4^On-^1 00Oitooo4^4^O

Oio

OnO

^1 COCOCOtototo--

O o

nONO0000^4OnONCnCn4^4x4^too

-^4Coo

CnCoo

Onto00to^4O

to004^NO4-00toto

OnNO-^NOCn-^00O

to004^o

OnOnto—k4^o

4^*-00OnO o o o

Cno

CnO O O O

OiOlO

COo O O o o o O

totohOIOtotototototototoIOtototoCO4^CnONoon©o

iLtoCO4^CnOn^4^400ooNOnoNO00^"^—i.4^-^4o

ON*-COto-^—*—*toooOiNßto4>~4^00"S^4o o o

4^00to4^to4^tototo^1O

^jO O

CoOnO

OiO

00-^4CnOlu

COtototo 4^00toNO—*4^ONNOOito00ON4-COto^

nOConOOlOn4>.004^^4o

4>-Cn^1o O

Oi00On^14^O

OnOnOnOnCnCnCn4-4>~4^4*4^COCoCo nOOnCoO

^1OltonO-^1OlCO>—»NO-^4Ontn

4^too o

-^1COOnO

i—*COo

Onvl00i—k

O

Oio o O O

CnO o o o o o o O

_^_ .—*-^totoCOCO4>-OiOiOn-400NOo

.—k On00toOno

Cn>^o

-^4Oi^4Cn4».CnCO"S004^nOONO

Cn^400-4OiOnOi4^•S 3

era CO 00 CO Ol(A ©

00ooppoppppppppppppopop ^ONONCnCnCn^^i^COCOcoiotoKj'-^

—

'-'bbb OONCOvOONtONOOltOOOOl—'00

*.-'^1

* O

^)W

-'4^00C000to^lto^4to-^4—nOn-^On-^OiOOiOOi^4 COON*.W-^vDvlül4N.tNjO>

KJ-^-^_^_^-^ —vO^44^IOO

to——4^004^_O

COO

-*toO

no00-^40NCnOi4>-COtotO—'

-»

OlON-^4NOOtOOlNOCOOOCONOOltO—" O4>-O4^OnOn00004>.On-^44^O

OiCOO

On00O

to-4O

toM^^^^OOiOn003SS(J0nÜiC11*-UWUInj OOOOnCO—'OO^üO)-Nial>iOUMOlN)0(ijN.OO> OOnOiOOOnOOiOinOOnOiOi^^JOi^—'^^OnO OOOiOOOOOiOOOOOOOOiOOOOOiOOOO tototolotOtotoC0C0C0C0C0C04^4>.*-C0C0C0C0C0 -^toC04^0N-^lNO-^COOl-^400NOOO

—

nOnOOOOnCO 4^0i^4n04^nO-^4^C0OnOn0i4*.C0n0©nOO©C0-v1 OtOOOONOOl0000004i.OOOiOOiOiOOiOl O'Ov40N*.*.WtN0tN)tN0--'-»" *.O00WNOtNJÜ\004i-"NlÜlJ>tO 4^04^0010

to"-^—- ON'-^Cnbobcooi^-*.--4b OO^W-'C-'SOCnJijN-OSJi.

O

nO00^1S

On Co to —»—'tOtOC0C04^0lOlON-vt00NOOtO4^OlON^4NO ÜllN)O^OÜl--ONO>v|(J,üiaiJ>-M^004i OiOO-^—^OiOi4^00COOnOO-^4—-COtOOOiOON

to UlNJtNJlNJIOlNj---'^--'--'--' 000-^44^tOO-^IONOiOi4^COtotO-^ONONOOOONON —^OnO-^00—'4^ONN0C0tO4^.ONOC0^4NO-^tO00O 00-^OtOtOONOlOOOOl

—

OOOtOlNJWONMOjN.*. Üiüv^4^4iUUUlNJMlNj---^--'-0000 ONk3^CntoboCn^bo4^^^'--JOi4^tobNONobo--J InONInjNIOvi^On-'On-UÜi»OWÜiOO-'J>N M

OiJiInj-nNJ>Î3—

M Ol4^4^4^CO

5"

TOto

to to -1 00 NO05 ONOiOiOiOi4*.4*-4>-4*.CoCOCoCocoCotototototo -'iCv|J>OOOOiInO-'nOSOi4>W-'n005-JOiW NOOOtOOO-'ONNO-^tOOOON—'MO--

OO

OOOOOOOOOOOOOOOOiOiOOO

to H p

a*-^—

-'oooooooooooppppoopo

4^

Ko

—NO^ONOlbl4^4^4^C0C0tOtOtO^ '—^bbb SOOO-U^Ül-SJxOONUNOÜlMOOJi^NW- o^iWNOüiu-'üis^^^o^NOWvjoijKJia)

OnOn00—'On000

U

Ül00Ji5: -'OO-'InjOnInj^On^W-^OnDvIOnÜi^UInJ-'OnW ÜlNOOiNO>OlNJv)-ON

—

^U-'00ONCn4iUWÜl^[VJ -^-^JtON©OlON00NO00ON*>.G0NOtOON

— toOnno

to ONOl4x4^COCOCOCOCOtOtOtOtOtOtOtOtOIOtOtO-^

—

tOW0N-O>*.lNJ-*ONBOtXl^lONONÜi^U-O00N tOOi^JCOONOltO^ONNO-^tO-^lNOOIOtOO^JOO-^O

"S

to-^-^ONOOOOO-^JONONOiOiOl^^JitOCOtOtOlO-^ to^ouüiaowuiiNjooüi- -^jj^ooNtovooitooo CoONtOOOitoOoOi

—

OiOo—'4^^^4^-^404^-^IOCo

00tonOOnOn00-^COOn00

C*

toto-^—-oONBNoaooNvivioNCriüi^uuiNj-» OiO-^*-OONto-^)O^Jto004^O4^N0C0^)vO

—4^0n

OWOnONOOUiOnO-OWOSUiOnO^^^OOOnOO OOOOOtoOOtOOOOOOOOlOOlOiOOiOO

to iOOO-J-JMMUO)CJ^^^*.Ji**N^WtN!000 ^KJON-^OiO^-^ONNOOUJiONM^ÜilOÜiKjNO-a Olt00NtOO00O00C0tONOONOOi-^OtO0iONNOO4^

•a

©OO^lOiOi-t^toOOtotOtoto-^-^

—-^

4v00U0o-^4^OnWnOÜiWInJnO^1On^

5:

OntOOltO004^-JO

4^~JnOO

00On—--Jo>!»ooiooii£iono ONONONOiOiOi4^4^4^4^4^4^toCOCoto 004v-vi4>.|njvOS0i|nJ-O^14>.N300 ONOtOtONOON-^OOOlOOOO

—

COCOOON OOOiOOOOOOOOiOiOOOO

Co

-^—totOtOC04^4^4^OiOiONON-^10000

On00-'^JnO4*-©4".nOOinOC0nOOn—'

^j

-v|nDOnO*nO<SUÜiUOi

—^NÜl

^T"T"PPPPPPPPPPPPPPPPPPP ^tooNo^bNüiüi*.4i'*-'uuiNjkjtNj

—

-^bbb

On00iO-W4\4N.-*^4iOO>lNjNOÜl-^a*.OSCJ-i

4^—

OOOltOONOtOONOtOONNOCOONNOCOCJNNOCOONOO OOOiOn 4^.00

Ol00M

OnO S

-^Ul* M

OnU ^ n0ÜOn0*-00InjO0SOnÜiW-O00SÜi*U- OiOW^ÜlWOiS-JvDOUM-ülOOiWOOOOOJi ©bkjoobbi©boiob:-^bNbooNtoto--jaN©

tO00OnnO

to ©OOONOl*-4^4^4^COCOCOCOCOCOCOCOtOtOtOtOtOtO IOOjN.^N*.-ONOOOv|ONÜlJiWtOOiD-NjÜiUtNJ -^4^©©-^tOt04^4^4^4^4^OiOi4xtONO0iONON^IC0

TS

©N000^)ONOiOi4v4^4^C0C0t0C0tOtOtotOtOtO-^-^ O-^-WCn00-vi4vO0N^N)-'NO^ÜiW-JO000N 000l4^tONOONtOON©IOON00N0-^tO4^ON00NO—

CO4*- OlOOtOOnOlnOOnCo

S

Ü1-^nO2 to OOnOnOOOOOvivIOnOnOnÜiÜiÜi^+n^WUInjN)-^ On|003N3-nIO)OnWnOÜiOOOÜiIOnOOn(000*.n0^nO tOtO©NOON©00tO^J4v00C0Oi0l4i-C0ON-~J4^ONON4^ ©0i©©O©©©©0i©O©Oi0i©0iInJ©C000nO

"S0-i-'lNJW*.4NOiÜlONONONONONONaNON(3Nt«JxW-' OilOOOONtO-^NOOO^ItOON^4000000000NtO^J^J4xOO 4^©nO00nO4^0000004v©4^4^00nOC04^^JOn-^00-^ ^gtoOO-WONNOOi-OoON^lNj-O

CoOl-^00—'^lOltOOlNOtOJi-ONOONONO

OlOlOn©—

IOOCOnOOi

—O^J Ol

5: to ONONO!Oi4^4^4*.totooototo-^-^—>

O 4^OONtONOONto-MC0©CnC0004vtONO SOiOOInJWO-^^nO^OO-^^nOInjn OÜ1OÜ1OOOOOOOOOOÜ1O

—-^totOtOC04>-4xOiOiON-~JOOOONONO OlOO—'OnnOUONIOnOOO^-n

nO4inO

OOWvlMM^OOÜiONvi^-ONJiiö

"S