Suchtfrei ins Leben

Dokumentation der Förderprogramme zur Suchtprävention für vorbelastete Kinder und Jugendliche

„Suchtprävention mit Kindern von suchtkranken Eltern“

„Suchtprävention mit jugendlichen Spätaussiedlern/Migranten“

und „Suchtprävention mit jugendlichen Spätaussiedlern/Migranten“

Herausgeber

LanDESStiFtung Baden-Württemberg ggmbH im Kaisemer 1

70191 Stuttgart Verantwortlich Birgit Pfitzenmaier Autorin

Dr. anneke Bühler, iFt institut für therapieforschung, München Redaktion

Sven Walter, LanDESStiFtung Baden-Württemberg ggmbH Martin Rühlmann, iFt institut für therapieforschung Diagramme

iFt institut für therapieforschung Konzeption und Gestaltung srp. Werbeagentur gmbH, Freiburg Druckerei

Burger Druck, Waldkirch

© März 2007, Stuttgart

Schriftenreihe der LanDESStiFtung Baden-Württemberg; 24

Seite

grußwort 6

Vorwort der Landesstiftung Baden-Württemberg 8 Suchtprävention mit Kindern von suchtkranken Eltern

einleitung 11

Methode 15

untersuchungsdesign und datenerhebung 16

durchführung 17

Messinstrumente 18

Stichprobe 21

Kindergruppen 21

Kinder/Jugendliche 23

ausschöpfungsquote 25

ausfallanalyse 26

ergebnisse 27

Prozessevaluation 27

inhalte und Ziele der Sitzung 27

Beteiligung und Mitarbeit 29

güte der durchführung und effektivität 31

Charakteristika der Kinder/Jugendlichen 32

Psychosoziale Kompetenzen 32

Verhaltensauffälligkeiten 40

Veränderung bei den Kindern 42

Psychosoziale Kompetenzen 42

Verhaltensauffälligkeiten 47

Rückblickende einschätzungen zum nutzen der Maßnahmen 49 Positive und negative auswirkungen der Maßnahmen 49 aus Sicht der eltern

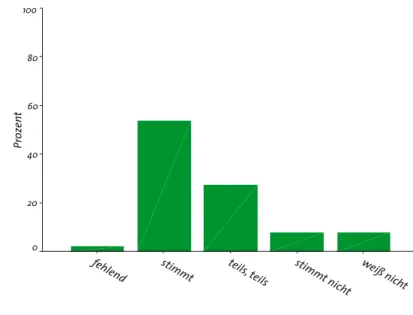

allgemeine Beurteilung der Maßnahmen 50

Zusammenfassung und diskussion 54

ausblick 59

Literatur 60

[ inhalt ]

[ teil i ]

1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 2.6 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2

3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2

4 5 6

Suchtprävention mit jugendlichen Spätaussiedlern/Migranten

einleitung 63

Methode 68

untersuchungsdesign und durchführung 69

Messinstrumente 70

Stichprobenbeschreibung 71

ergebnisse 72

erreichte Zielgruppe: integration, Konsum, Risiko- 72 und Schutzfaktoren

integration 72

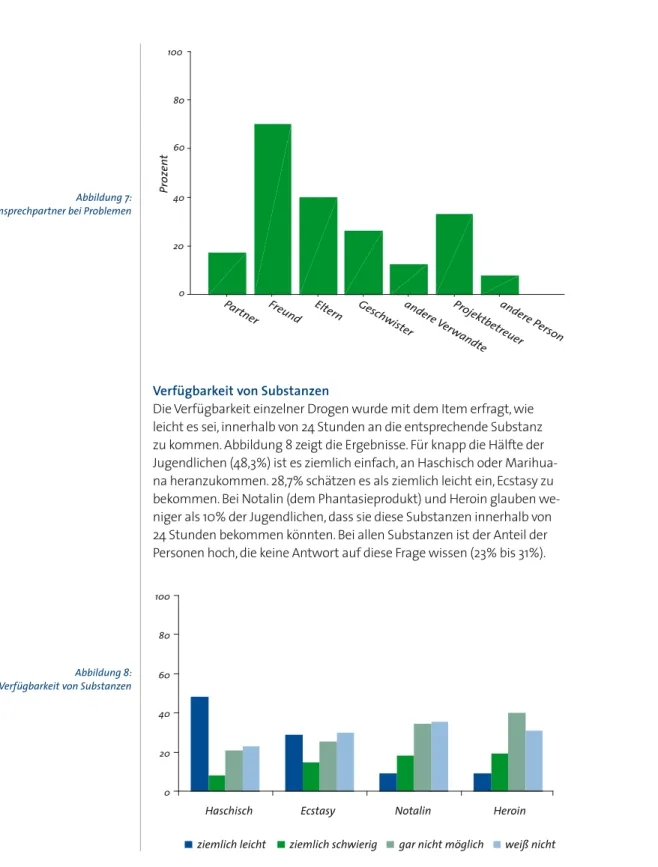

Konsum und Konsumbereitschaft 74

Risiko- und Schutzfaktoren der integrations- und 76 Konsumentwicklung

Prozessevaluation 80

auswirkungen der teilnahme an den Projekten 84

Substanzkonsum 84

integration 87

Vergleich der Veränderungseinschätzung zwischen 88 punktuellen und regelmäßigen angeboten

Zusammenfassung und diskussion 89

ausblick 95

Literatur 97

Schriftenreihe der LandeSStiftung Baden-Württemberg 98 [ teil ii ]

1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3

3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 4 5 6

Suchtfrei ins Leben

Dokumentation der Förderprogramme „Suchtprä vention mit Kindern von suchtkranken Eltern“ und

„Suchtprävention mit jugendlichen Spätaussiedl ern/Migranten“

[ grußwort ] Liebe Leserin, lieber Leser,

Suchtprävention bei Kindern und Jugendlichen zählt zu den wichtigsten aufgaben unserer gesellschaft. die Programme der Landesstiftung zur Suchtprävention mit Kindern suchtkranker eltern und zur Suchtprävention mit jugendlichen Spätaussied- lern und Migranten leisten einen wichtigen Beitrag zur unter- stützung der arbeit der Suchthilfeeinrichtungen vor Ort. die nun vorliegende dokumentation und die ergebnisse der wissen- schaftlichen Begleitung unterstützen die weitere Präventionsar- beit mit diesen Zielgruppen. die finanziellen Möglichkeiten der Landesstiftung zur förderung von Projekten sind für die fachliche Weiterentwicklung geeigneter Maßnahmen der Suchtprävention von großem nutzen.

die Prävention des alkohol- und tabakmissbrauchs sowie die Suchtprävention von illegalen drogen wie Cannabis und ecstasy bedürfen vor allem bei Kindern und Jugendlichen differenzierter ansätze. dabei müssen insbesondere die Lebenswelten familie, Schule und freizeit berücksichtigt werden, damit Präventions- maßnahmen nicht ins Leere laufen. gerade die Suchtprävention muss unter einbeziehung von erwachsenen als Multiplikatoren und glaubhaften Vorbildern in den unterschiedlichen Lebens- welten als eine gesamtgesellschaftliche aufgabe wahrgenom- men werden.

Prävention und gesundheitsförderung sind Schwerpunkte unserer gesundheitspolitik. gleichzeitig ist es uns ein großes anliegen, auf dem gebiet der Prävention insgesamt mit den Sozialversicherungsträgern in Baden-Württemberg noch besser zu kooperieren.

deshalb haben wir mit den Sozialversicherungsträgern in Ba- den-Württemberg einen Präventionspakt vereinbart. erstmals wurden dabei in Baden-Württemberg gemeinsame Handlungs- schwerpunkte und konkrete Präventionsziele vereinbart.

allen Beteiligten ist die Prävention bei Kindern und Jugendlichen ein besonderes anliegen. ein Handlungsschwerpunkt ist dabei das Suchtverhalten. als konkretes Ziel für den Bereich der tabak- prävention wurde festgelegt, die Zahl der jugendlichen Rauche- rinnen und Raucher im alter von 12 bis 17 Jahren bis im Jahre 2008 im landesweiten durchschnitt um drei Prozent zu senken.

ich wünsche daher dieser dokumentation viele interessierte nut- zerinnen und nutzer im Sinne eines erfolgreichen gemeinsamen Handelns.

dr. Monika Stolz MdL

Ministerin für Arbeit und Soziales Dr. Monika Stolz MdL

[ Vorwort ] Liebe Leserin, lieber Leser,

drogenabhängigkeit belastet die direkt Betroffenen, ihre ange- hörigen und die gesellschaft als ganzes. die LandeSStiftung Baden-Württemberg sieht in vorbeugenden Maßnahmen eine wichtige aufgabe der sozialen Verantwortung und engagiert sich seit 2002 mit eigenen Programmen in der Suchtpräven- tion bei jungen Menschen. Mit der vorliegenden ausgabe aus unserer Schriftenreihe präsentieren wir ihnen die ergebnisse, die im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung unserer ersten ausschreibungen zu diesen Programmen gewonnen wurden. Mit dem institut für therapieforschung (ift) aus München konnten wir für die evaluation eine führende forschungseinrichtung deutschlands auf diesem gebiet gewinnen.

untersucht und ausgewertet wurden zwischen 2003 und 2005 zwei förderprogramme. die Programme waren auf zwei Ziel- gruppen ausgerichtet, die eine hohe anfälligkeit für missbräuch- lichen Konsum schädlicher Substanzen aufweisen: Zum einen auf Kinder von suchtkranken eltern, zum anderen auf junge Mig- ranten und Spätaussiedler. ausgestattet wurden die Programme vom aufsichtsrat der LandeSStiftung Baden-Württemberg mit einem Volumen von insgesamt 1,75 Millionen euro.

die dokumentation gliedert sich aufgrund der unterschiedlichen Zielgruppen und der sich daraus ergebenden unterschiedlichen untersuchungsansätze in zwei teile.

im ersten teil stehen die Kinder suchtkranker eltern im fokus der untersuchung. in Baden-Württemberg haben zwischen 250.000 und 300.000 Kinder suchtkranker Menschen ungünstige aus- gangsbedingungen für eine gesunde psychosoziale entwicklung.

Sie wachsen oft unter solch belastenden Bedingungen auf, dass sie in ihrem späteren Leben ebenfalls häufiger abhängig werden als andere. ihnen fehlen positive Verhaltensmodelle und häufig die notwendige fürsorgliche unterstützung, um Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Beziehungs- und entscheidungsfähigkeit entwi- ckeln zu können. im Rahmen unseres Programms wurden daher Projekte gefördert, die das Ziel verfolgten, die positive entwick- lung der Kinder von suchtkranken eltern zu unterstützen. für diese Zielgruppe wurden 16 suchtpräventive Projekte ausgewählt und gefördert.

der zweite teil befasst sich mit jungen Migranten und Spätaus- siedlern. in den letzten Jahren hat der Suchtmittelkonsum bei Migranten ein sehr problematisches ausmaß erreicht. die ursa- chen liegen in den zunehmenden Migrations- und integrations- schwierigkeiten, ergänzt und verstärkt durch allgemein sucht- fördernde faktoren. innerhalb der gruppe der Migranten gelten junge Spätaussiedler als besonders suchtgefährdet. die speziell auf jugendliche Migranten ausgerichteten Projekte unterstütz- ten daher besonders ihre gesellschaftliche integration. Hierfür wurden sieben Suchtpräventionsprojekte mit jugendlichen Spät- aussiedlern und Migranten ausgewählt und gefördert.

Wir wollen den untersuchungsergebnissen nicht vorgreifen.

nur so viel sei gesagt: Wir alle dürfen in unseren anstrengungen nicht nachlassen, den jungen Menschen, die unsere Hilfe brau- chen, verlässlich zur Seite zu stehen und geeignete Maßnahmen der unterstützung anzubieten. die LandeSStiftung Baden- Württemberg hat daher ein weiteres Programm zur Sucht- prävention bei Kindern und Jugendlichen aufgelegt, welches besonders die aspekte familienorientierung und Zugangswege berücksichtigt. Wir werden auch dieses Programm wissenschaft- lich begleiten und die ergebnisse veröffentlichen.

Bezogen auf die zurückliegenden Programme wollen wir uns bei frau dr. anneke Bühler vom ift bedanken, die die wissen- schaftliche Begleitung geleitet hat, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der baden-württembergischen Landesstelle für Suchtfragen, die uns als dienstleister kompetent beraten und unterstützt haben, und nicht zuletzt wollen wir den Projektver- antwortlichen vor Ort danken, ohne deren ideen, einsatz und so- ziales Verantwortungsgefühl die gestaltung und umsetzung der Projekte nicht möglich gewesen wäre.

Herbert Moser Geschäftsführer der LAnDESStiftunG

Baden-Württemberg

Birgit Pfitzenmaier Leiterin des Bereichs Soziale

Verantwortung und Kultur LAnDESStiftunG Baden-Württemberg

Herbert Moser Birgit Pfitzenmaier

[ I ]

Kinder von suchtkranken Eltern

1. Einleitung

Ausgangslage

nach aktuellen Schätzungen ist in deutschland von 2,65 Millionen Kindern und Jugendlichen auszugehen, die zumindest zeitweise mit einem alkoholabhängigen elternteil leben (Klein, 2004). Jedes siebte Kind, so wird für deutschland geschätzt, ist von der alkoholstörung eines elternteils betroffen (Lachner & Wittchen, 1997).

Wie eine Studie zeigt, die Kinder alkoholkranker eltern 33 Jahre lang begleitete, entwickelten 28 % der dann erwachsenen Kinder ebenfalls eine alkoholabhängigkeit (drake & Vaillant, 1988). für deutschland liegen dank der edSP-Studie (Lieb et al., 2001) aktuellere aussagekräfti- ge daten zum Zusammenhang zwischen elterlicher alkoholbelastung und Suchtentwicklung ihrer Kinder vor. demnach neigen Kinder alko- holbelasteter eltern zu schädlicherem alkoholkonsum (1,5-fach höhere Wahrscheinlichkeit) wie auch zu klinisch relevantem alkoholmiss- brauch (1,8-fach höhere Wahrscheinlichkeit) und alkoholabhängigkeit (2-fach höhere Wahrscheinlichkeit). auch konnte ein erhöhtes Risiko für stärkeren Konsum, Missbrauch und abhängigkeit von illegalen drogen und nikotin festgestellt werden (Lieb et al., 2001). fasst man die inter- nationale forschung zusammen, können „Kinder aus suchtbelasteten familien als die größte Risikogruppe bezüglich der entwicklung eige- ner Suchterkrankungen ab dem Jugendalter gelten“ (Klein, 2005, S. 55).

nicht nur für die entwicklung substanzbezogener Störungen scheint das elterliche Suchtverhalten bedeutend. Belegt ist auch, dass für Kinder aus suchtbelasteten familien das Risiko der erkrankung an anderen psychischen Störungen deutlich erhöht ist. dies betrifft insbesondere das ausbilden einer angststörung, einer depression oder einer Persön- lichkeitsstörung (Velleman, 1992). Während der Kindheit und Jugend ist diese gruppe überzufällig häufig durch Hyperaktivität, impulsivität und aggressivität, durch angstsymptome, gestörtes essverhalten und depressive Symptome, durch defizite in der schulischen Leistung und in der visuellen Wahrnehmung sowie durch starke intrafamiliäre Kon- flikterfahrung gekennzeichnet (Klein, 2005). dabei ist ein geschlechtsef- fekt zu beobachten: Jungen zeigen eher Probleme, die mit antisozialem Verhalten einhergehen, Mädchen eher Rückzug, entmutigung sowie unkonzentriertheit, auch in der Schule (Velleman & templeton, 2003).

trotz des erhöhten Risikos für eine problematische entwicklung blei- ben etwa ein drittel der Kinder suchtkranker eltern psychisch gesund (Wolin & Wolin, 1995).

[ teil i ]

[ 1 ]

Hauptsächlich reagieren Kinder auf diese schwierigen familiensituati- onen, indem sie sich von ihrem suchtkranken elternteil abwenden (ihn vermeiden), zu Hause wie abwesend sind oder sich schuldig fühlen.

auch in freundschaften und im freundeskreis berichten Kinder suchtkranker eltern von mehr Schwierigkeiten als ihre altersgenossen.

ihnen ist die familiäre Situation peinlich, sie haben angst, vor ihren freunden bloßgestellt zu werden und sie trauen sich weniger, ihre freunde mit nach Hause zu bringen (Velleman & templeton, 2003).

Sie berichten vin einer stärkeren trennung der Lebenswelten „eltern- haus“ und „freunde“.

Kinder von eltern mit einer substanzbezogenen Störung, die sich trotz ihrer schwierigen familiären Bedingungen positiv entwickeln, haben häufiger die einsicht in die Problematik der eltern, eine gewisse unabhängigkeit und Selbstständigkeit, die Beziehungsfähigkeit zu an- deren Bezugspersonen, initiative, Kreativität, Humor und ein eigenes, stabiles Wertesystem (Wolin & Wolin, 1995). in der familie wirkt sich schützend die erkrankung nur eines elternteils aus (im Vergleich zu beiden elternteilen) und das aufrechterhalten von Verhaltensmus- tern und Ritualen von vor der Zeit der abhängigkeit (Klein, 2005).

entscheidend für die entwicklung einer lebenslang anhaltenden Verhaltensauffälligkeit als Kind aus suchtbelasteter familie scheint das ausmaß an familiärer disharmonie und die ausbildung von Verhaltensstörungen in der Kindheit zu sein (Velleman & templeton, 2003). Liegen diese faktoren nicht vor, ist in der gruppe von Kindern suchtkranker eltern zwar eher mit schwierigeren entwicklungsüber- gängen zu rechnen, nicht aber mit gehäuft auftretenden psychischen Störungen im erwachsenenalter (Velleman & templeton, 2003).

Präventionsansätze

ausgehend vom Risiko- und Schutzfaktorenmodell der Prävention, in dem Risikofaktoren abgeschwächt und insbesondere Schutzfaktoren aufgebaut werden sollen, geben die beschriebenen forschungsergeb- nisse viele anhaltspunkte für Präventionsansätze. Konkret könnten dies sein:

>> Maßnahmen zur förderung der Punktnüchternheit in der Schwangerschaft,

>> therapie mit suchtkranken eltern zur generellen Verbesserung der entwicklungsbedingungen des Kindes,

>> elterntraining zur förderung von berechenbarem und konstruktiv disziplinierendem elternverhalten,

>> Paarberatung zur Reduktion von elterlichen Konflikten

>> familientrainings zur förderung der familiären Kommunikation und Harmonie,

>> Mentorenprogramme zur ermöglichung des aufbaus der Bindung an eine außerfamiliäre Bezugsperson,

Risiko- und Schutzprofil von Kindern suchtkranker Eltern

Was macht Kinder suchtkranker eltern anfällig für eine problematische entwicklung und was hält sie davon ab, selbst krank zu werden? So genannte Risiko- und Schutzfaktoren der entwicklung von substanz- bezogenen Störungen lassen sich in der Person selbst oder in ihren Lebenswelten (u.a. familie, freunde, Betreuungs- und Bildungseinrich- tungen, Medien, Kultur, gesellschaft) ansiedeln. Risikofaktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines missbräuchlichen Verhaltens, Schutzfak- toren mindern die Wahrscheinlichkeit angesichts von Risikofaktoren.

Während ihre familiäre Situation der von anderen Risikokindern z.B.

hinsichtlich gewalterfahrungen sehr ähnlich sein kann, ist für Kinder suchtkranker eltern im Vergleich zu anderen Risikogruppen oder der normalbevölkerung die genetische Veranlagung für eine Suchtent- wicklung und die auswirkungen von mütterlichem Konsum während der Schwangerschaft einzigartig. dass substanzbezogene Störungen familiär gehäuft auftreten und eine genetische Komponente haben, ist vielfach gezeigt worden (vgl. Lieb, 2005). direkte auswirkungen des mütterlichen Konsums auf die vorgeburtliche entwicklung können sich im fetalen alkoholsyndrom oder in alkoholembryopathien niederschla- gen, die eine Vielzahl an kognitiven und somatischen entwicklungs- störungen nach sich ziehen (z.B. Sood et al., 2001; Burdon et al., 2005;

Jacobson et al., 2004; Mattson & Riley, 2000; Spear & Molina, 2005).

andere personale Risikofaktoren für die spätere Missbrauchsentwicklung, die nicht nur Kinder suchtkranker eltern betreffen, aber eben diese auch, sind: frühes antisoziales Verhalten, erhebliche schulische Probleme in der grundschule, Mangel an Schulbindung, absonderung und aufmüpfig- keit, neigung zu freunden mit Problemverhalten und positive einstellun- gen gegenüber dem Substanzmissbrauch (Catalano et al., 1998).

diese personalen Risikofaktoren von Kindern aus suchtbelasteten fa- milien sind mitbeeinflusst durch ihre Lebenswelt „familie“, die überzu- fällig häufig durch ein Klima der Kälte, instabilität, unberechenbarkeit, Stresshaftigkeit, Verlogenheit und disharmonie gekennzeichnet ist (Klein & Zobel, 2001; Velleman & templeton, 2003). das elterliche erzie- hungsverhalten ist oft inkonsistent und unberechenbar (z.B. Bauman

& Levine, 1986). Vernachlässigung, Missbrauch und physische wie psy- chische gewalt treten überzufällig häufig auf (Catalano et al., 1998).

die Kinder sind entsprechend extremeren Stimmungsschwankungen und unberechenbarkeiten im elternverhalten ausgesetzt, werden häufiger in Loyalitätskonflikte gebracht und können sich weniger auf ihre eltern verlassen (Klein, 2005). Sie versuchen – oft erfolglos – die stark verunsichernde und unberechenbare familiensituation zu ver- stehen und zu ergründen und darauf zu reagieren (dunn et al., 2002).

dem Ziel der unterstützung der positiven entwicklung der Kinder von suchtkranken eltern wurden 16 suchtpräventive Projekte für diese Zielgruppe ausgewählt und mit Beginn 2003 finanziell gefördert.

dabei handelt es sich zumeist um an Beratungsstellen angebundene Kindergruppen, die etwa sechs bis zehn Kinder betreuen.

gemeinsam mit der LandeSStiftung Baden-Württemberg wurden für die wissenschaftliche Begleitforschung des förderprogramms zum einen erkenntnisse zur Struktur- und Prozessqualität der Projekte anvisiert. dazu wurden die Zielsetzung und umsetzung des Projekts zu zwei Zeitpunkten verglichen. die Zeitpunkte betrafen die Pla- nungsphase des Projekts und erfahrungen nach etwa zwölf Monaten nach Beginn. die ergebnisse sind in einem Bericht zusammengefasst (Bühler & Maiwald, 2004). Zum anderen wurden erkenntnisse über die ergebnisqualität der Kindergruppen angestrebt. dazu wurden eltern und gruppenleiter über das Verhalten der Kinder zu zwei Zeitpunkten befragt und die Veränderung der Kinder über den untersuchungs- zeitraum analysiert. die Befunde zur ergebnisqualität werden in dem vorliegenden Bericht vorgestellt.

Zielsetzung der Untersuchung

die vorliegende untersuchung versteht sich als ergänzung der Zwi- schenberichte, die von den einrichtungen im Zusammenhang mit dem Verwendungsnachweis der Landesstiftung Baden-Württemberg vorgelegt wurden. darin werden für jedes geförderte Projekt die durchgeführten Maßnahmen vorgestellt, die erreichte Zielgruppe, die arbeitsinhalte sowie die erfolge und Schwierigkeiten dargestellt.

im gegensatz dazu war die aufgabenstellung des vorliegenden Berichts über alle Projekte hinweg zu untersuchen, welche auswir- kungen die teilnahme an den Präventionsprojekten auf die entwick- lung der Kinder hat und die einschätzungen der eltern abzubilden.

2. Methode

nach dem für die eu als Standard gesetzten Sechs-Phasen-Modell der wissenschaftlich basierten einführung von Präventionsprogrammen (Springer & uhl, 1998), befindet sich das Programm „Suchtprävention für Kinder von suchtkranken eltern“ in der entwicklungsphase (Phase 4). es kann auf erkenntnisse der grundlagenforschung zur entwicklung des Substanzmissbrauchs bei Kindern von suchtkranken eltern (z.B.

tarter et al., 1999) aufgebaut werden (Phase 1), es gibt interventions- modelle der Suchtprävention (z.B. Künzel-Böhmer, Bühringer & Janek- Koneczy, 1993) als grundlage für Präventionsmaßnahmen (Phase2) und es sind von den Projektträgern konkrete Konzepte für die arbeit mit

>> Kindergruppen mit anderen Betroffenen zur förderung des gefühls, nicht allein dieses Problem zu haben, zur förderung von Wissen über Sucht und der Problematik der eltern, zur Krisen- intervention, zum training von Problembewältigung sowie zur Kontaktaufnahme mit möglichen freunden und außerfamiliären Bezugspersonen,

>> therapie mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten,

>> Schulbasierte Maßnahmen zur förderung von allgemeinen fertig- keiten wie Kommunikation, Beziehungsfertigkeiten, gefühlsbewäl- tigung, Problemlösung sowie förderung/Verstärkung von initiative, Kreativität, Humor und einem stabilen Wertesystem

Wirksamkeitsnachweise von Ansätzen

So viele ansätze es entsprechend den forschungsbefunden gibt, Wirk- samkeitsaussagen gibt es nur zu einigen Bereichen. die neue exper- tise zur Prävention von Substanzmissbrauch (Bühler & Kröger, 2006) strebt auch aussagen zur effektivität von suchtpräventiven Maßnah- men mit selektiven Zielgruppen wie den Kindern suchtkranker eltern an. aufgrund der analyse von hochwertigen Übersichtsartikeln (für den Bereich Risikogruppen fünf arbeiten) kommt sie zu dem Schluss, dass selektive Maßnahmen präventive effekte auf das Konsumverhal- ten haben, wenn sie als schulbasierte soziale Kompetenzprogramme oder als Mentorenprogramme durchgeführt werden. Speziell für die Zielgruppe der Kinder suchtkranker eltern haben Catalano et al. (1998) die Befundlage zusammengefasst. Sie wollen angesichts der metho- dischen Mängel der Studien noch keine endgültige aussage machen, stellen aber fest, dass auf das Konsumverhalten der Kinder durch familienorientierte Maßnahmen keine effekte erreicht wurden, wohl aber auf Schutz- und Risikofaktoren. evaluationsstudien zu Kinder- gruppen sind uns nicht bekannt.

Förderprogramm Suchtprävention

die „vergessenen Kinder“ von einst (Cork, 1969) erfahren mittlerweile in der diskussion mehr aufmerksamkeit, die forschung in diesem Bereich liegt allerdings noch weit hinter den notwendigkeiten zurück und Behandlungsangebote im Hilfesystem sind kaum vorhanden (Klein, 2005). die gesundheitspolitik hat im Jahr 2003 reagiert und eckpunkte zur Verbesserung der Situation von Kindern aus suchtbe- lasteten familien aufgestellt (BMgS, 2003, zit. nach Klein, 2005). Sie stellt dabei die Lebensräume „Schule“ und „Kindertagesstätte“ heraus.

die initiative der LandeSStiftung Baden-Württemberg, Projekte finanziell zu fördern, die speziell auf Kinder aus suchtbelasteten familien ausgerichtet sind, hat bereits im Jahr 2002 konkret damit begonnen diese Lücke des Versorgungssystems zu schließen. Mit

[ 2 ]

dadurch, dass die gruppen zu unterschiedlichen Zeitpunkten began- nen und ausliefen, konnten nicht zu jedem vorgesehenen erhebungs- zeitraum von den eltern und gruppenleitern angaben zu den Kindern gesammelt werden (vgl. tabelle 1). für die Mehrheit der Projekte liegen die daten aus Vor- und nachbefragung vor (Vn), sodass anhand der angaben Veränderungen bei Kindern und eltern beobachtet werden können. die daten derjenigen Projekte, bei denen nur ein Vortest erfolgte (V-), werden zur Stichprobenbeschreibung herangezogen und ermöglichen eine Beschreibung der Problembereiche der gruppen- kinder. Bei den Projekten, bei denen allein daten aus dem nachtest vorliegen (n-), erlauben eine grobe einschätzung des nutzens aus Sicht der eltern. Von drei Projekten liegen keine daten vor, weil die an- gebotene Maßnahme im Vergleich zu den anderen Projekten erst sehr spät erfolgte, sodass keine datenerhebung stattfinden konnte.

2.2 Durchführung

eine interviewerin suchte die Kindergruppen auf, teilte die frage- bögen an die eltern der Kinder aus und betreute das ausfüllen. die formulierung der items ist möglichst einfach gehalten, sodass sie auch von eltern mit geringem Bildungsniveau beantwortet werden können. die gruppenleiter füllten einen fragebogen über das Verhal- ten des Kindes in der gruppe aus. nach einem Jahr wurden eltern und gruppenleiter wieder befragt. Zur Motivation erhielten die eltern und gruppenleiter für jeden ausgefüllten fragebogen 5 bzw. 2,50 euro als aufwandsentschädigung. Während des Jahres führten die grup- penleiter ein Kindergruppentagebuch, in dem sie angaben zu jeder gruppensitzung protokollierten.

Kindern suchtkranker eltern ausgearbeitet worden (Phase 3). in der ent- wicklungsphase geht es darum, mit dem Konzeptentwurf zu arbeiten und eine endgültige form des Projekts zu finden. die im Vergleich zur späteren testphase unsystematischere, exploratorische forschungsme- thodik ist fokussiert auf vorläufige, dann in die Projekte einzufließende ergebnisse der Machbarkeit, effektivität und unerwünschter nebenwir- kungen. Kleinere tests oder Pilotstudien sind das Mittel zur erlangung dieser ergebnisse in der entwicklungsphase (Springer & uhl, 1998).

in abgrenzung dazu hat die eigentliche ergebnisevaluation einer Prä- ventionsmaßnahme das Ziel, zu überprüfen, ob die teilnahme an einer Maßnahme (und keine andere ursache) kausal die Veränderung in dem vorzubeugenden Bereich beeinflusst (Phase 5 testphase, Springer

& uhl, 1998). um diese aussage machen zu können, müssen strenge wissenschaftliche Kriterien erfüllt werden, die in der umsetzung aufwändig sind. der wichtigste aspekt ist eine Vergleichsgruppe, die es erlaubt, die entwicklungen der teilnehmer einer Maßnahme mit nicht-teilnehmern zu vergleichen. die gruppen sollten sich in nichts unterscheiden (z.B. Motivation, Zugangsmöglichkeiten, Konsummus- ter etc.), außer in der teilnahme an der Maßnahme. Zum zweiten soll- ten die Maßnahmen unterschiedlicher Projekte (die Kindergruppen), wenn nicht standardisiert, dann hinreichend vergleichbar sein. drit- tens sollte der untersuchungszeitraum möglichst lang sein, um eine eventuell erst spätere auswirkung der Maßnahme (z.B. Substanzmiss- brauch im späteren Jugendalter) feststellen oder eine Relevanz der früher erreichten Veränderungen beurteilen zu können. Hinzu kommt, dass für die statistische absicherung der ergebnisse ein bestimmter Stichprobenumfang vonnöten ist. diese Studienbedingungen waren im vorliegenden Vorhaben nicht zu realisieren.

2.1 Untersuchungsdesign und Datenerhebung

Sechzehn anbieter von Präventionsprojekten (Kindergruppen) mit Kindern suchtkranker eltern nahmen an dem förderprogramm teil.

die daten über teilnehmende Kinder wurden durch gruppenleiter und eltern zu zwei Messzeitpunkten (Vortest, nachtest) erhoben. die Vortesterhebung erfolgte in absprache mit den gruppenleitern der einzelnen Projekte zwischen September 2004 und dezember 2004.

die nachtesterhebung wurde zwischen März und Juli 2005 durchge- führt. die große Spannbreite bei den erhebungszeiträumen ist u.a.

begründet durch die teilweise für einige Projekte erschwerte Rekrutie- rung von teilnehmern, einen verzögerten Beginn einzelner gruppen sowie das abwarten von elternabenden, wo eine datenerhebung stattfinden konnte.

Vortest Nachtest

Vn V- n-

eltern X X

Leiter X X

eltern X

X

Leiter X

X tabelle 1: untersuchungsgruppen

[ 2.1 ] [ 2.2 ]

Elternfragebogen

Verhaltensauffälligkeiten des Kindes. die erfassung dieser Merkmals- bereiche erfolgte in anlehnung an den elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (CBCL 4-18; arbeitsgruppe deutsche Child Behavior Checklist, 1998). es handelt sich dabei um die deutsche fassung der Child Behavior Checklist for ages 4-18 (achen- bach, 1991a), die mittlerweile in mehr als 50 Sprachen übersetzt ist und zu der international mehr als 2000 Studien vorliegen. der frage- bogen erfasst u.a. das urteil von eltern über Verhaltensauffälligkeiten, emotionale auffälligkeiten und somatische Beschwerden von Kindern und Jugendlichen im alter von vier bis 18 Jahren. aus dem fragebogen wurden 59 items entliehen, in denen Verhaltensauffälligkeiten wie

„Sozialer Rückzug“ (11 items), „angst/depression“ (14 items), „disso- ziales Verhalten“ (13 items), „aggressives Verhalten“ (20 items) und

„Soziale Probleme“ (8 items) beschrieben werden.

Kinder mit einer hohen ausprägung auf der Skala „Sozialer Rückzug“

möchten lieber allein sein, sind verschlossen, weigern sich zu spre- chen, sind eher schüchtern, wenig aktiv und häufig traurig verstimmt.

die Skala „Ängstlich/depressiv“ erfasst neben einer allgemeinen Ängstlichkeit und nervosität auch Klagen über einsamkeit und soziale ablehnung, Minderwertigkeits- und Schuldgefühle sowie traurige Verstimmung. die Skala „dissoziales Verhalten“ erfragt verschiedene normverstoßende Handlungen des Kindes (inkl. alkohol-/drogen- konsum). Über die items der aggressivitäts-Skala wird das auftreten von verbaler und körperlicher auseinandersetzung erfragt. die Skala

„Soziale Probleme“ beinhaltet items, die eine soziale ausgrenzung des Kindes erfragen, wie u.a. Hänselei oder unbeliebtsein.

im Vortest umfasst der Beurteilungszeitraum sechs Monate, im nachtest die Zeitspanne seit dem Vortest. die Beurteilung erfolgt anhand einer dreistufigen Skala von 0 (= nicht zutreffend) bis 2 (=

genau oder häufig zutreffend). es liegen für Jungen und Mädchen getrennte normierungen vor und in jeder geschlechtsgruppe sind die altersgruppen der 6- bis 11-Jährigen und 12- bis 18-Jährigen getrennt normiert. Bei den Skalen werden ausprägungen mit einem t-Wert

>_ 70 als klinisch auffällig eingeschätzt. als grenzbereich gelten die t-Werte von 67 bis 70.

Psychosoziale Kompetenzen des Kindes. dem elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (CBCL 4-18; arbeits- gruppe deutsche Child Behavior Checklist, 1998) wurden die items zur erfassung der psychosozialen Kompetenzen entliehen. die eltern werden zu aktivitäten gefragt, die das Kind am liebsten ausführt, zur Mitgliedschaft des Kindes in Organisationen, zu arbeiten und

2.3 Messinstrumente

Prozessevaluation

im anschluss an jede gruppenstunde wurden von den gruppenleitern angaben erhoben zu den inhalten und Zielen der Sitzung, zur umset- zung sowie zur Beteiligung der Kinder und Jugendlichen.

Inhalte und Ziele der Sitzung. die gruppenleiter wurden gefragt, wel- ches thema die jeweilige Sitzung hatte und welche aktivitäten durch- geführt wurden. Zusätzlich sollten sie aus einer vorgegebenen Liste auswählen, welche Lebensfertigkeiten und weitere Schutzfaktoren sie in der Sitzung trainierten. diese Liste konnte frei ergänzt werden.

Güte der Durchführung und Effektivität. als ein grober indikator für die Qualität der Sitzungsgestaltung wurden die gruppenleiter gebeten, das gelingen ihrer erarbeitung des Stundenthemas zu bewerten mit noten von 1 bis 6. Zudem sollten sie auf einer zehnstufigen Skala von 0 bis 100 % angeben, wie viele der anwesenden Kinder bzw. Jugend- lichen ihrer Meinung nach von der Sitzung profitiert haben.

Beteiligung und Mitarbeit. es wurde die anzahl der anwesenden Kin- der und Jugendlichen erfragt und die gruppenleiter sollten auf einer Skala von 0 bis 100 % einschätzen, wie viele der anwesenden sich in der jeweiligen Sitzung aktiv beteiligten bzw. wie viele den Sitzungs- ablauf störten. Zudem sollten die gruppenleiter im anschluss an die Sitzung eine Benotung der Mitarbeit vornehmen (noten von 1 bis 6).

Ergebnisqualität

Sowohl für die eltern als auch für die gruppenleiter in den einzelnen Projekten wurden fragebögen zusammengestellt, um Merkmalbe- reiche des Kindes, wie psychosoziale Kompetenzen und Copingstrate- gien sowie Verhaltensauffälligkeiten (u.a. „Sozialer Rückzug“, „angst/

depression“, „delinquentes Verhalten“, „aggressivität“) zu erfassen. in den elternfragebögen wurden zusätzlich items zu erwartungen an die Kindergruppe sowie die erlebte unterstützung im umgang mit dem Kind aufgenommen.

im folgenden werden die für die verschiedenen untersuchten Merk- malbereiche eingesetzten und in den vorliegenden analysen berück- sichtigten erhebungsinstrumente in eltern- und gruppenleiterfrage- bögen beschrieben. die verwendeten items und Skalen wurden dabei etablierten instrumenten entliehen oder selbst entwickelt. die Über- prüfung der diagnostischen güte der eingesetzten Skalen erfolgte auf der grundlage der gesamtstichprobe zu jedem Messzeitpunkt.

[ 2.3 ]

über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (tRf; arbeitsgruppe deutsche Child Behavior Checklist, 1993). dabei handelt es sich um die deutsche fassung der teacher‘s Report form der Child Behavior Check- list (achenbach, 1991b). anhand dieses fragebogens können Lehrer Kinder und Jugendliche im alter von sechs bis 18 Jahren beurteilen. er ist analog zum elternfragebogen konstruiert und enthält inhaltlich entsprechende Skalen, auch wenn die auswahl und formulierung der items nicht völlig identisch ist. entsprechend wurden items zu den Problemskalen „Sozialer Rückzug“, „angst/depression“, „dissoziales Verhalten“, „aggressives Verhalten“ und „Soziale Probleme“ in den gruppenleiterbogen aufgenommen. Bisher wurde keine Studie an einer repräsentativen deutschen Stichprobe durchgeführt, sodass keine deutsche normierung vorliegt und eine Übernahme der ameri- kanischen normierung nicht hinreichend abgesichert ist.

Psychosoziale Kompetenzen des Kindes. in anlehnung an den Lehrer- fragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (tRf;

arbeitsgruppe deutsche Child Behavior Checklist, 1993) wurden items zur erfassung der „Sozialen Kompetenz“ des Kindes in der gruppen- situation aufgenommen.

2.4 Stichprobe

2.4.1 Kindergruppen

es wurden 16 Projekte zur teilnahme an der evaluationsstudie ausgewählt, von denen 13 bereits in der ersten Studienphase zur untersuchung der Struktur-Prozessqualität (s. Bühler & Maiwald, 2004) teilgenommen hatten. drei der ehemals beteiligten, aber nicht fortgeführten Projekte wurden durch drei in der Konzeption vergleich- bare Projekte ersetzt.

alle Projekte werden von institutionen/trägern angeboten, die über erfahrungen im drogen- und/oder erziehungsbereich verfügen. die Mehrheit der Projektkonzepte sehen Kinder-/Jugendgruppen vor, die über wöchentliche treffen einen kontinuierlichen Kontakt zu den Zielpersonen ermöglichen oder bieten Blockkurse an (tabelle 2). eine integration der eltern erfolgt dabei in den meisten Projekten über regelmäßige elterngespräche/-abende oder zusätzliche familienge- spräche.

Pflichten des Kindes, zu seinem freundeskreis sowie zum allgemeinen Sozialverhalten. für Kinder ab sechs Jahren sollen die eltern zudem die Schulleistung und Schullust des Kindes beurteilen und sie werden gefragt, ob das Kind schon einmal eine Klasse wiederholt hat.

Zusätzlich wurden items entwickelt, über die die eltern weitere Lebensfertigkeiten ihres Kindes auf einer dreistufigen Skala von 0 (= nicht zutreffend) bis 2 (= genau oder häufig zutreffend) einschät- zen sollten. die zu bewertenden aussagen orientieren sich dabei an der WHO-definition der 10 Life-Skills (WHO, 1994) und betreffen die empathie, effektive Kommunikationsfähigkeit und soziale Kompetenz, Selbstwahrnehmung, gefühlsbewältigung, entscheidungsfähigkeit und kritisches denken. die Hauptkomponentenanalyse mit den daten des ersten Messzeitpunktes ergaben fünf Komponenten mit einem eigenwert größer 1, die gemeinsam bis zu 65 % der Varianz aufklärten.

der Screen-test legte jedoch eine eindimensionale Lösung nahe.

Copingstrategien des Kindes. den eltern werden aussagen vorgelegt, bei denen sie anhand einer dreistufigen Skala von 0 (= nicht zutref- fend) bis 2 (= genau oder häufig zutreffend) einschätzen sollen, wie ihr Kind sich bei Problemen verhält (nach Seiffge-Krenke, 2000). die aussagen betreffen dabei den einsatz von eher annähernden oder eher vermeidenden Copingstrategien beim umgang mit Problemen.

die Hauptkomponentenanalyse mit Varimaxrotation mit den daten des ersten Messzeitpunktes ergaben drei Komponenten mit einem eigenwert größer 1, die gemeinsam bis zu 59 % der Varianz aufklärten.

diese Hauptkomponenten legen eine weitere inhaltliche unterschei- dung der vermeidenden Strategien in externalisierend-vermeidend und internalisierend-vermeidend nahe. Zur auswertung des Coping- verhaltens wurden die von den eltern angegebenen Strategien jeweils aufsummiert und der Prozentanteil bestimmt, den die annähernden bzw. vermeidenden Strategien an der gesamtzahl der angegebenen Strategien ausmachen.

Fragen zur Kindergruppe. die eltern werden nach ihrer einschätzung gefragt, ob ihr Kind gerne an der Kindergruppe teilnimmt. Zudem wird in offenen fragen erfasst, was die eltern von der Kindergruppe erwarten. Zwei weitere items betreffen die erlebte unterstützung.

die eltern sollen einschätzen, ob sie durch die gruppe unterstützung erfahren und in einem offenen antwortformat angeben, worin die unterstützung besteht.

Gruppenleiterfragebogen

Verhaltensauffälligkeiten des Kindes. die itemauswahl für den gruppenleiterbogen erfolgte in anlehnung an den Lehrerfragebogen

[ 2.4 ]

2.4.2 Kinder/Jugendliche

es liegen zu insgesamt 115 Kindern und Jugendlichen soziodemogra- phische angaben aus dem Vortest vor. die Mehrzahl der befragten Probanden ist weiblich (n = 68; 59,1 %). das alter reicht von fünf Jahren bis 18 Jahren mit einem Mittelwert bei 10,9 Jahren (Std = 2,67) (s. abbildung 1).

Bei der ersterhebung waren die Kinder und Jugendlichen den grup- penleitern unterschiedlich gut bekannt. die dauer des Kontakts reicht von weniger als einem Monat bis zu 26 Monaten (M = 8,5; Std = 8,3).

Bei der Hälfte der teilnehmer bestand der Kontakt bis zu fünf Mona- ten (s. abbildung 2).

Form des Angebots

(1) es wird ein sozialtherapeutisches familienseminar für Kinder und ihre eltern angeboten, das zweimal über den Zeitraum von 14 tagen außerhalb des Wohn- ortes stattfindet. die Kinder und Jugendlichen sind zusätzlich durch familien- gespräche in den Behandlungsprozess der eltern einbezogen.

(2) in wöchentlichem abstand finden gruppensitzungen mit Kindern für die dauer von 90 Minuten statt. dabei wird eine gruppe für Mädchen und eine für Jungen angeboten. Zusätzlich besteht das angebot für die Kinder, einmal pro Monat am therapeutischen Reiten teilzunehmen. Mit den eltern werden zur aufnahme sowie in regelmäßigen abständen elterngespräche geführt.

(3) es wurden zwei offene Kindergruppen eingerichtet, die einmal wöchentlich zusammenkommen. Mit den eltern werden regelmäßig elterngespräche geführt. Zusätzlich finden gruppenübergreifende angebote wie tagesausflüge, ferienfreizeit sowie ein Sommerfest mit den eltern statt.

(4) es wurden eine Kinder- sowie eine Jugendgruppe eingerichtet, die jeweils einmal wöchentlich zusammenkommen. die eltern werden durch elternabende und -gespräche integriert.

(5) es wurde eine Kindergruppe eingerichtet, die sich wöchentlich für die dauer von 90 Minuten trifft. alle sechs bis zehn Wochen findet zusätzlich ein famili- engespräch mit eltern und Kind statt.

(6) es wurde eine Kindergruppe eingerichtet, die sich wöchentlich für die dauer von 90 Minuten trifft. Zusätzlich finden ca. alle sechs Wochen (bei Bedarf häu- figer) elterngespräche statt.

(7) es wurde eine Kindergruppe eingerichtet, die sich wöchentlich für die dauer von zwei Stunden trifft. eltern werden durch elternabende integriert. unabhän- gig von der gruppe wurde ein reitpädagogisches angebot eingerichtet und ein sozialtherapeutisches Wochenende für familien durchgeführt. neben den kon- kreten angeboten für Kinder und betroffene familien sind Multiplikatorfortbil- dungen, fachtagungen und Vernetzungsarbeit im Projektkonzept vorgesehen.

(8) es wurde eine Kindergruppe eingerichtet, die sich wöchentlich für die dauer von zwei Stunden trifft. die eltern werden durch elterngespräche einbezogen.

(9) es wurde eine Kindergruppe eingeführt, die sich einmal wöchentlich für die dauer von 90 Minuten trifft. eltern werden durch elternabende integriert.

(10) es wurde eine gruppe für Kinder und Jugendliche (zehn bis 14 Jahre) eingerich- tet, die sich wöchentlich für die dauer von 90 Minuten trifft. die eltern werden durch elterngespräche einbezogen.

(11) das angebot besteht aus einer Kindergruppe, die sich einmal wöchentlich für die dauer von zwei Stunden trifft. Bei Bedarf werden mit den Kindern einzel-/

Krisengespräche geführt. die eltern werden durch elternabende eingebunden.

das angebot für familiengespräche besteht.

(12) das angebot umfasst zwei Kinder- bzw. Jugendgruppen mit wöchentlichen treffen. dazu werden Schulungen für Selbsthilfegruppen und für Multiplika- toren sowie fortbildungsveranstaltungen für Kindergartenteams angeboten.

(13) es wurde ein gruppenangebot für Kinder und Jugendliche geschaffen mit wöchentlichem Zusammentreffen. die eltern werden durch Kinder-eltern-inter- aktionstage sowie elterngespräche eingebunden.

tabelle 2: Überblick über format der Projekte

!LTERßINß*AHREN

Abbildung 1:

Altersverteilung

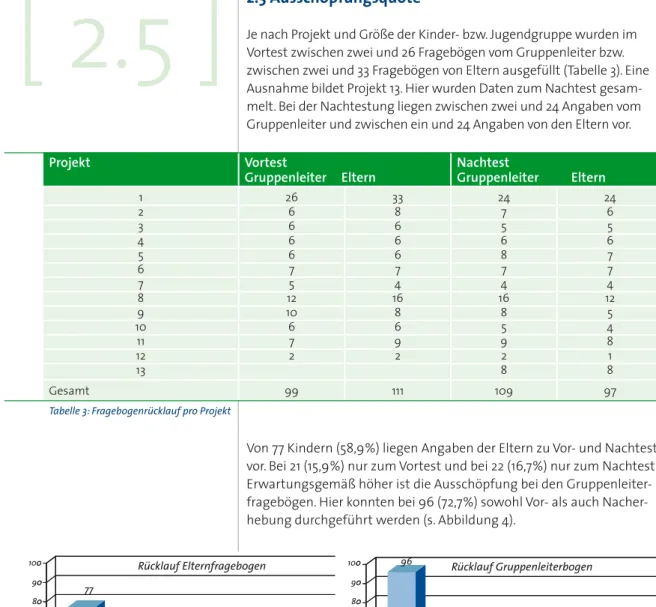

2.5 Ausschöpfungsquote

Je nach Projekt und größe der Kinder- bzw. Jugendgruppe wurden im Vortest zwischen zwei und 26 fragebögen vom gruppenleiter bzw.

zwischen zwei und 33 fragebögen von eltern ausgefüllt (tabelle 3). eine ausnahme bildet Projekt 13. Hier wurden daten zum nachtest gesam- melt. Bei der nachtestung liegen zwischen zwei und 24 angaben vom gruppenleiter und zwischen ein und 24 angaben von den eltern vor.

Von 77 Kindern (58,9 %) liegen angaben der eltern zu Vor- und nachtest vor. Bei 21 (15,9 %) nur zum Vortest und bei 22 (16,7 %) nur zum nachtest.

erwartungsgemäß höher ist die ausschöpfung bei den gruppenleiter- fragebögen. Hier konnten bei 96 (72,7 %) sowohl Vor- als auch nacher- hebung durchgeführt werden (s. abbildung 4).

die Mehrzahl der angaben zum Kind von Seiten der eltern erfolgte durch das ausfüllen des fragebogens durch die Mutter (s. abbil- dung 3).

$AUERDES+ONTAKTSIN-ONATEN

-UTTER 6ATER BEIDE%LTERNTEILE

GEMEINSAM ANDERE0ERSON

Projekt Vortest

Gruppenleiter Eltern Nachtest

Gruppenleiter Eltern 21

34 56 78 109 1211 13

266 66 67 125 106 72

338 66 67 164 86 92

247 65 87 164 85 92 8

246 56 77 124 54 81 8

gesamt 99 111 109 97

tabelle 3: fragebogenrücklauf pro Projekt Abbildung 2:

Dauer des Kontakts zum Kind/Jugendlichen

Abbildung 3:

Bearbeitung des fragebogens

T NURßT KEIN

%LTERNFRAGEBOGEN 2~CKLAUFß%LTERNFRAGEBOGEN

TßUNDßT NURßT TßUNDßT NURßT NURßT 2~CKLAUFß'RUPPENLEITERBOGEN

!NZAHLß. !NZAHLß.

'RUPPENLEITERBOGENKEIN

Abbildung 4: fragebogenrücklauf

[ 2.5 ]

3. Ergebnisse

3.1 Prozessevaluation

3.1.1 Inhalte und Ziele der Sitzung

Von 13 gruppen liegen angaben aus dem tagebuch vor. demnach haben zwischen zehn und 38 Veranstaltungen (M = 24,9; Std = 7,63) stattgefunden. Bei den von den gruppenleitern genannten inhalten der Sitzungen stehen im Vordergrund das Zusammenfinden als grup- pe, das Kennenlernen der eigenen Person, das erkennen und Bewälti- gen von gefühlen sowie der austausch über die Suchterkrankung in der familie.

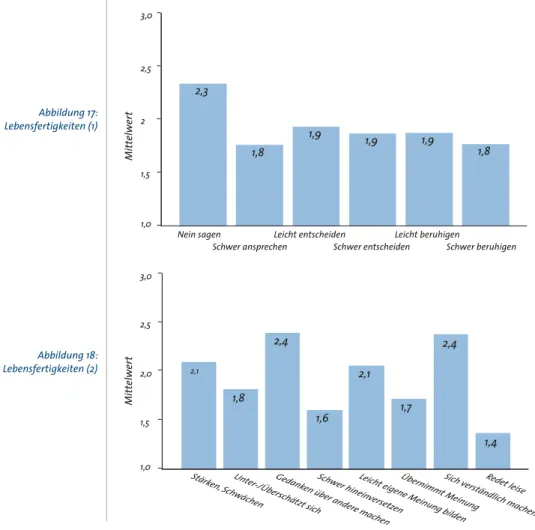

als trainierte Lebenskompetenz wird am häufigsten die Selbstwahr- nehmung angegeben (die im durchschnitt von 70 % der befragten gruppenleiter in den Sitzungen angegangen wurde), gefolgt von der interpersonellen Beziehungsfertigkeit (in ungefähr der Hälfte der Veranstaltungen). andere Lebensfertigkeiten wie empathie, kritisches denken, gefühlsbewältigung und effektive Kommunikationsfertig- keit werden in durchschnittlich einem drittel der suchtpräventiven

2.6 Ausfallanalyse

es wurde überprüft, ob sich die Kinder und Jugendlichen, von denen nur angaben eines erhebungszeitpunkts vorliegen, von denjenigen unterscheiden, zu denen angaben aus Vor- und nachtest vorhanden sind (s. tabelle 4).

die aus der Studie ausscheidenden fälle unterscheiden sich von den verbleibenden aus elternsicht in fünf von 13 erhobenen Konstrukten:

Sie haben weniger freunde, das thema alkohol und drogen wird in der familie häufiger thematisiert, sie haben mehr soziale Probleme und zeigen mehr aggressives und dissoziales Verhalten. aus gruppen- leitersicht betreffen die unterschiede drei von elf erfassten Variablen (s. tabelle 5): die Kinder sind weniger glücklich, weniger offen in der gruppe und erscheinen den Leitern ängstlicher und depressiver.

Merkmalsbereiche Nur Vortest

(V-) Nur Nachtest

(N-) Vor- und Nach-

test (VN) p

alter (mind. 11 Jahre) geschlecht (anteil Jungen) aktivitäten (mind. 4) freunde (mind. 2)

außerfamiliäre Bezugspersonen (mind. 2)

anbindung an Vereine (mind. 2) Pflichten im Haushalt (mind. 3) Schulleistung (Mathematik mind.

durchschnittlich) Schulleistung

(deutsch mind. durchschnittlich) Klasse wiederholt (anteil ja) thematisierung drogen/alkohol (mind. 3-mal/Monat)

Lebenskompetenzen Copingstrategien ( %annähernd)

Verhaltensauffälligkeiten Sozialer Rückzug Soziale Probleme angst/depression aggressives Verhalten dissoziales Verhalten

32 % 38 % 67 % 76 % 71 % 33 % 53 % 84 % 79 % 15 % 45 % 29,5 (5,5) 49,1 (22,2)

4,6 (2,) 3,2 (2,5) 7,9 (4,6) 13,0 (8,3) 5,0 (4,2)

45 % 50 % 52 % 57 % 53 % 46 % 58 % 87 % 80 % 13 % 69 % 30,6 (4,6) 63,1 (30,3)

4,3 (4,3) 3,2 (3,4) 7,6 (5,/) 7,4 (5,6) 2,5 (2,4)

53 % 36 % 48 % 87 % 64 % 49 % 58 % 96 % 87 % 13 % 31 % 31,4 (5,2) 47,2 (23,3)

4,4 (3,/) 1,8 (2,1) 7,3 (4,9) 7,9 (6,6) 2,3 (2,4)

n.s.a n.s.a n.s.a x2(2,112) = 7,32;

p = 0,025 n.s.a n.s.a n.s.a n.s.a n.s.a n.s.a x2(2,110) = 7,31;

p = 0,025 n.s.b n.s.b

n.s.b f(2) = 3,91; p=0,023

n.s.b f(2) = 4,6; p = 0,011 f(2)=6,95; p=0,001 tabelle 4: Ausfallanalyse (Angaben Eltern im Vortest) a) CHi2-test, b) einfaktorielle AnOVA

[ 3.1 ] [ 2.6 ]

[ 3 ]

Merkmalsbereiche Nur Vortest

(V-) Nur Nachtest

(N-) Vor- und Nach-

test (VN) p

alter (mind. 11 Jahre) geschlecht (anteil Jungen) Bekanntheit (mind. ziemlich gut) Mitarbeit (mind. etwas mehr) Sozialverhalten

(mind. etwas mehr) glücklich in der gruppe (mind. etwas mehr) integration in gruppe (mind. etwas mehr) Offenheit in gruppe (mind. etwas mehr) Verstehen in gruppe (mind. etwas mehr) Verhaltensauffälligkeiten Sozialer Rückzug Soziale Probleme angst/depression aggressives Verhalten dissoziales Verhalten

47 % 50 % 73 % 40 % 20 % 20 % 20 % 13 % 33 %

3,9 (3,5) 4,0 (3,5) 8,1 (4,5) 8,1 (9,6) 2,7 (1,9)

31 % 40 % 88 % 33 % 33 % 13 % 20 % 20 % 7 %

3,6 (2,5) 2,5 (2,6) 5,6 (4,5) 7,2 (9,4) 0,9 (1,4)

55 % 34 % 80 % 31 % 31 % 44 % 34 % 38 % 28 %

3,9 (3,3) 4,2 (4,5) 10,1 (6,5) 7,0 (9,0) 1,9 (2,5)

n.s.a n.s.a n.s.a n.s.a n.s.a x2(2,125) = 7,52

p = 0,023 n.s.a x2(2,125) = 4,81

p = 0,09 n.s.a

n.s.b n.s.b f(2)=3,84; p=0,024

n.s.b n.s.b tabelle 5: Ausfallanalyse (Angaben Gruppenleiter im Vortest) a) CHi2-test, b) einfaktorielle AnOVA

Zur erarbeitung von themen und zur Vermittlung von informationen werden kindgerechte techniken wie Basteln, Malen, Spiele sowie gesprächsrunden eingesetzt. neue Verhaltensweisen werden über Rollenspiele erprobt und eingeübt. in der gruppe werden des Wei- teren allgemeine freizeitaktivitäten geplant und umgesetzt wie gemeinsam Kochen, Backen und essen, geburtstage und andere feste feiern, ausflüge durchführen, gesellschaftsspiele spielen.

3.1.2 Beteiligung und Mitarbeit

Je nach gruppe und Sitzung waren zwischen einem (Minimum) und zehn teilnehmern (Maximum) beteiligt. die durchschnittlichen teil- nehmerzahlen pro gruppe lagen jeweils zwischen 4,18 (Std = 1,6) und 6,50 (Std = 2,1) (s. abbildung 7).

in den gruppensitzungen haben sich nach auskunft der gruppenlei- ter durchschnittlich zwischen 90 und 100 % der teilnehmer aktiv be- teiligt. der anteil störender gruppenteilnehmer lag im durchschnitt unter 30 %. die Mitarbeit der teilnehmer wurde von den gruppenlei- tern nach jeder Sitzung durchschnittlich mit noten zwischen 1 und 2 (Schulnoten; M = 1,75) bewertet (s. abbildungen 8 und 9).

Sitzungen gefördert. Kritisches denken wird seltener von den Kindern und Jugendlichen direkt in den Veranstaltungen eingeübt. die förde- rung weiterer Schutzfaktoren wird vergleichsweise selten genannt.

Hier stehen der aufbau von freizeitaktivitäten sowie die Bindung an außerfamiliäre Bezugspersonen im Vordergrund. als sonstige geförder- te Schutzfaktoren werden u.a. geduld, Ressourcen finden, geschicklich- keit, Zusammengehörigkeit sowie freude am Spiel angegeben (s. abbildungen 5 und 6).

ß

ß ß ß

ß ß

ß ß

ß

ß ß ß ß ß

!UFBAUßVONß&REIZEITAKTIVITiTEN

"INDUNGßANßAUERFAMILIiRE

"EZUGSPERSONEN )NFORMATIONSVERMITTLUNG 3ONSTIGES

3TANDFESTIGKEITßGEGEN~BERß+ONSUMANGEBOTEN

!UFBAUßVONß(ILFESUCHVERHALTEN +RISENINTERVENTION

%MOTIONALßSTABILEß"EZIEHUNGßZUMßNICHT ABHiNGIGENß%LTERNTEIL

!NBINDUNGßANßKONVENTIONELLEß)NSTITUTIONEN

.

-INIMUM -AXIMUM -ITTELWERT

!NZAHL4EILNEHMER

Abbildung 6:

Weiter geförderte Schutzfaktoren (in den ersten zehn Veranstaltungen;

gemittelt über alle Gruppen)

Abbildung 7:

teilnehmer pro Veranstaltung

ß ß

ß ß ß ß ß ß ß ß

ß ß ß ß ß ß

3ELBSTWAHRNEHMUNG )NTERPERSONELLE

"EZIEHUNGSFERTIGKEIT

%MPATHIE +REATIVESß$ENKEN 'EF~HLSBEWiLTIGUNG

%FFEKTIVE

+OMMUNIKATIONSFERTIGKEIT

%NTSCHEIDUNGENßTREFFEN 3TRESSBEWiLTIGUNG 0ROBLEMLySEFERTIGKEIT +RITISCHESß$ENKEN

Abbildung 5:

trainierte Lebenskompetenzen (in den ersten zehn Veranstaltungen;

gemittelt über alle Gruppen)

3.1.3 Güte der Durchführung und Effektivität

die gruppenleiter schätzten das gelingen ihrer erarbeitung des Stun- denthemas mit noten zwischen 1 und 3 ein (M = 1,83) (s. abbildung 10).

nach einschätzung der gruppenleiter konnten im durchschnitt mehr als 80 % der Kinder und Jugendlichen von der teilnahme an der jewei- ligen gruppensitzung profitieren (s. abbildung 11).

.

AKTIVE4EILNEHMER STyRENDE4EILNEHMER

-ITTELWERT

"ENOTUNGDER-ITARBEIT-ITTELWERT

"ENOTUNGDEREIGENEN,EISTUNG-ITTELWERT

.

!NTEILPROFITIERENDER4EILNEHMER-ITTELWERT

Abbildung 9:

Benotung der Mitarbeit der Gruppenteilnehmer

Abbildung 8:

Anteil aktiv beteiligter sowie störender teilnehmer

Abbildung 11:

Anteil profitierender teilnehmer Abbildung 10:

Benotung der eigenen Leistung

mindestens eine Lieblingsaktivität benennen. die anzahl der berich- teten aktivitäten liegt dabei im durchschnitt bei 3,7 (Std = 1,78). eine Übersicht zu den angegebenen aktivitäten gibt abbildung 12 getrennt für Jungen und Mädchen.

3.2 Charakteristika der Kinder/Jugendlichen

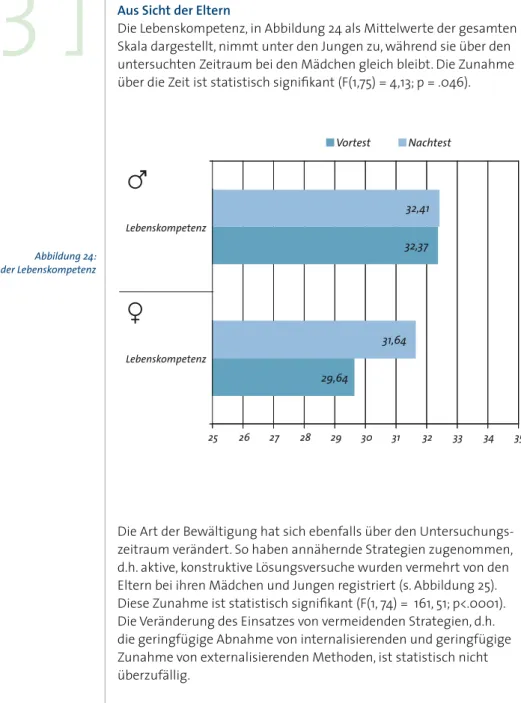

3.2.1 Psychosoziale Kompetenzen Aus Sicht der Eltern

Aktivitäten

Bei der großen Mehrheit der Kinder und Jugendlichen (98 %) konnten die eltern bzw. die Bezugspersonen, die den fragebogen bearbeiteten,

ß ß ß ß ß ß ß

ß ß

ß ß

ß ß

ß

4IERE 4HEATER 4ANZEN 3PORT 3PIELEN 3AMMELN 2EITEN 2ADßFAHREN -USIK3INGEN -ALEN ,ESEN +OCHEN )NLINESKATEN

&UBALL

&REUNDEßTREFFEN

&ERNSEHEN+INO

&EIERN

#OMPUTER

"ASTELN

"ABYSITTEN

-iDCHEN

*UNGEN

ßß

ß

ß ß

ß ß

ß

ß ß

ß

ß ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß ß

ß ß

ß ß

ß ß

ß

ß ß

ß

ß

ß ß

ß

ß

ß

ß ß

ß

ß

ß ß ß ß ß ß ß

ß ß

ß ß

ß ß

ß

4IERE 4HEATER 4ANZEN 3PORT 3PIELEN 3AMMELN 2EITEN 2ADßFAHREN -USIK3INGEN -ALEN ,ESEN +OCHEN )NLINESKATEN

&UBALL

&REUNDEßTREFFEN

&ERNSEHEN+INO

&EIERN

#OMPUTER

"ASTELN

"ABYSITTEN

-iDCHEN

*UNGEN

ßß

ß

ß ß

ß ß

ß

ß ß

ß

ß ß

ß

ß

ß

ß

ß

ß ß

ß ß

ß ß

ß ß

ß

ß ß

ß

ß

ß ß

ß

ß

ß

ß ß

ß

ß

Abbildung 12:

Aktivitäten von Jungen und Mädchen