9. Jahrgang ISSN 1860-3025

2 2014

Hochschulmarkt-Performance

n Publikationsangaben auf den Webseiten von BWL-Professoren n Effizienz universitärer Forschung – eine Fallstudienerhebung

an der Universität Duisburg-Essen n Studiengangswahl und Gründungsaffinität:

Eine empirische Untersuchung deutscher Hochschulen n Aspekte der Grundlegung und Anwendungsperspektiven

einer Ethik des Hochschulmanagements

Zeitschrift für die Leitung, Entwicklung und Selbstverwaltung von Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen

Hochschulmanagement

HM

UVW UniversitätsVerlagWebler

leiter für Wissenschaft und Forschung, Hochschulen im Minis terium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern), ehem. Kanzler der Univer- sität Greifswald

Alexander Dilger, Dr., Professor für Betriebswirtschaftsleh- re, Institut für Organisationsökonomik, Westfälische Wilhelms-Universität Müns ter, ehem. Vorsitzender der wissenschaftlichen Kommission Hochschulmanagement im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB)

Rudolf Fisch, Dr., Professor em., Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer

Herbert Grüner, Dr., Professor für Wirtschaftswissenschaf- ten, Rektor der Hochschule für Künste Bremen, stellver- tretender Vorsitzender der wissenschaftlichen Kommis- sion Hochschul management

Hinweise für die Autoren

Impressum

Verlag, Redaktion, Abonnementsverwaltung:

UVW UniversitätsVerlagWebler Der Fachverlag für Hochschulthemen

Bünder Straße 1-3 (Hofgebäude), 33613 Bielefeld Tel.: 0521 - 92 36 10-12, Fax: 0521 - 92 36 10-22 Satz: UVW, E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de Erscheinungsweise: 4mal jährlich

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 14.11.2014 Grafik:

Variation eines Entwurfes von Ute Weber Grafik Design, München. Gesetzt in der Linotype Syntax Regular

Abonnement/Bezugspreis:

Jahresabonnement: 72 Euro zzgl. Versandkosten Einzelheftpreis: 18,25 Euro zzgl. Versandkosten Druck:

Sievert Druck & Service GmbH, Potsdamer Str. 190, 33719 Bielefeld

In dieser Zeitschrift werden i.d.R. nur Origialbeiträge publi- ziert. Sie werden doppelt begutachtet. Die Autor/innen versichern, den Beitrag nicht zu gleicher Zeit an anderer Stelle zur Publikation angeboten und nicht in vergleichba- rer Weise in einem anderen Medium behandelt zu haben.

Senden Sie bitte das Manuskript als Word-Datei und Abbil- dungen als JPG-Dateien per E-Mail an die Redaktion (Adresse siehe Impressum).

Wichtige Vorgaben zu Textformatierungen und beigefügten Fotos, Zeichnungen sowie Abbildungen erhalten Sie in den

„Autorenhinweisen” auf unserer Verlags-Homepage:

„www.universitaetsverlagwebler.de”.

Ausführliche Informationen zu den in diesem Heft aufge- führten Verlagsprodukten erhalten Sie ebenfalls auf der zuvor genannten Verlags-Homepage.

Abobestellungen und die Bestellungen von Einzelheften sind unterschrieben per Post oder Fax bzw. per E-Mail an den Verlag zu richten. Eine Abo-Bestellvorlage finden Sie unter www.universitaetsverlagwebler.de.

Das Jahresabonnement verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn es nicht 6 Wochen vor Jahresende gekündigt wird.

Copyright: UVW UniversitätsVerlagWebler

Die mit Verfassernamen gekennzeichneten Beiträge geben nicht in jedem Falle die Auffassung der Herausgeber bzw.

Redaktion wieder. Für unverlangt eingesandte Manuskrip- te/Rezenzionsexemplare wird keine Verpflichtung zur Veröf- fentlichung/Besprechung übernommen. Sie können nur zurückgegeben werden, wenn dies ausdrücklich gewünscht wird und ausreichendes Rückporto beigefügt ist. Die Urhe- berrechte der hier veröffentlichten Artikel, Fotos und Anzei- gen bleiben bei der Redaktion. Der Nachdruck ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhe- berrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages un- zulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfälti- gungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Ein- speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

(INCHER), Universität Kassel

Stefan Lange, Dr., Referat Evaluation, Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates, Köln

Claudia Peus, Dr., Professorin für Forschungs- und Wissen- schaftsmanagement, Technische Universität München Heinke Röbken, Dr., Professorin für Bildungsmanagement,

Arbeitsbereich Weiterbildung und Bildungsmanage- ment, Institut für Pädagogik, Universität Oldenburg Margret Wintermantel, Dr., Professorin für Sozialpsycholo-

gie, Präsidentin des DAAD, ehem. Präsidentin der Uni- versität des Saarlandes

Wolff-Dietrich Webler, Dr., ehem. Professor of Higher Edu- cation, Bergen University (Norway), Ehrenprofessor der Staatl. Päd. Universität Jaroslawl Wolga, Leiter des IWBB - Institut für Wissenschafts- und Bildungsforschung Bie- lefeld

2 2014 HM

33

Einführung des

geschäftsführenden Herausgebers

Hochschulmanagement

S e i t e n b l i c k

a u f d i e S c h w e s t e r z e i t s c h r i f t e n

Hauptbeiträge der aktuellen Hefte

Fo, HSW, P-OE, QiW und ZBS IV

9. Jahrgang ISSN 1860-3025

Zeitschrift für die Leitung, Entwicklung und Selbstverwaltung von Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen

Matthias Klumpp, Peter Westergerling

& Stephan Zelewski

Effizienz universitärer Forschung – eine Fallstudienerhebung an der

Universität Duisburg-Essen 41

O r g a n i s a t i o n s - u n d M a n a g e m e n t f o r s c h u n g

Daniel Weimar, Markus Schauberger & Joachim Prinz Studiengangswahl und Gründungsaffinität: Eine

empirische Untersuchung deutscher Hochschulen 47

Stefan Heinemann

Aspekte der Grundlegung und Anwendungsperspektiven einer Ethik des Hochschulmanagements 54

Alexander Dilger & Laura Lütkenhöner Publikationsangaben auf den Webseiten

von BWL-Professoren 34

Seit Jahrzehnten sind fortwährend neue Hochschulreformen eine Dauererscheinung. Eines ihrer fundamentalen Verspre- chen lautet, dass dadurch die Qualität der Hochschulen ge- steigert werde. Wenn jedoch die tatsächlichen Reformwir- kungen untersucht werden, dann stellt sich fast immer her- aus: Die jeweilige Reform hat zwar zupackende Qualitätsan- forderungen an die Hochschulen formuliert, vermochte es aber nicht, diesen Anforderungen auch selbst zu genügen.

Peer Pasternack analysiert dies für neun Hochschulreformen der letzten zwei Jahrzehnte. Auf dieser Basis schlägt er vor, dass die Hochschulreformakteure ihren Fokus verschieben sollten: von qualitätsorientierten Reformen hin zur Qualität solcher Reformen. Um eine solche neue Fokussierung zu er- leichtern, werden im vorliegenden Band die dafür nötigen Qualitätsstandards formuliert.

xis

ISBN 978-3-937026-92-3 Bielefeld 2014, 224 Seiten, 38.50 Euro

Sylvia Lepp & Cornelia Niederdrenk-Felgner (Hg.) Das Nürtinger Beratungsmodell IBIS

Individuelle Betreuung für ein individuelles Studium

Motivierendes Lehren und Lernen in Hochschulen

Wachsende Studierendenzahlen und sinkende Betreuungsquoten, zunehmen- de Heterogenität, niedrigeres Studieneintrittsalter und ansteigende Orientie- rungslosigkeit verursachen ein höheres Maß an subjektivem Belastungserleben der Studierenden, sind Ursachen für abnehmende Identifikation mit dem Stu- dienfach und steigende Studienabbrecherquoten.

Mit Mitteln aus dem Qualitätspakt Lehre entwickelt das Kompetenzzentrum Lehre der HfWU ein Beratungsmodell mit dem Ziel, zu einem höheren Studie- nerfolg aller Studierenden beizutragen. Das Team an Studienfach- und Lernbe- rater/innen bietet unter dem Dach des Projekts „IBIS – Individuelle Betreuung für ein individuelles Studium“ den Studierenden Unterstützung in allen schwie- rigen Situationen, mit denen sie im Verlauf des Studiums konfrontiert werden können. Die Angebote sollen es ihnen erleichtern, ihren Weg über den gesam- ten Student-Life-Cycle hinweg selbstgewiss, entschieden und kompetent zu beschreiten. Sie umfassen die gesamte Bandbreite möglicher Aktivitäten: Bera- tung, Training und Coaching. Entsprechend angeboten werden individuelle Be- ratung und Coaching, Werkstätten und Workshops. Weitere wichtige Aufga- benfelder wie die Qualifizierung von Tutor/ innen und Mentor/innen für die Studieneingangsphase, für die Phase der Entscheidung für eine Praxissemester- stelle, für die Wahl der Vertiefungsrichtung und den Übergang in den Beruf oder

ein weiterführendes Studium runden das Bild der Aufgaben und Tätigkeitsbereiche des IBIS-Teams ab. Im vor- liegenden Band werden ausgewählte über den Studienverlauf hinweg angebotene Maßnahmen theoretisch be- gründet, inhaltlich detailliert vorgestellt und auf Basis der Rückmeldung von Studierenden kritisch reflektiert und auf Entwicklungsmöglichkeiten hin überprüft.

UVW Der Fachverlag für Hochschulthemen

UniversitätsVerlagWebler

Motivierendes Lehren und Lernen in Hochschulen

Das Nürtinger Beratungsmodell IBIS

Individuelle Betreuung für ein individuelles Studium Sylvia Lepp &

Cornelia Niederdrenk-Felgner (Hg.)

UVW

20

ISBN: 978-3-937026-91-6 Bielefeld 2014, 207 Seiten, 32.00 €

Bestellung – E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22

D

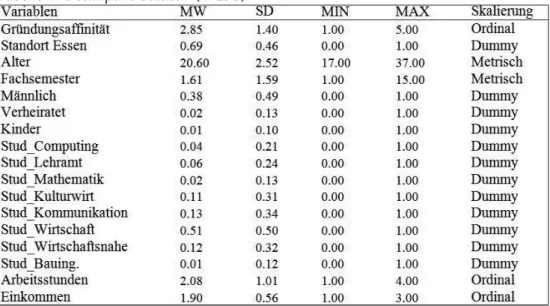

er dritte Beitrag von Daniel Weimar, Markus Schauber- ger und Joachim Prinz untersucht den Zusammenhang zwischen der Studiengangswahl und der Wahrscheinlich- keit einer zukünftigen Selbständigkeit von Studierenden.Vor dem Hintergrund dass unternehmerische Findigkeit als Wachstumsmotor für Volkswirtschaften fungiert, stellt sich die Frage nach der universitären Rolle im Grün- dungsprozess von Unternehmen. Hierzu haben die Ver- fasser eine Gelegenheitsstichprobe von 290 Studieren- den der Universität Duisburg-Essen gezogen, um den Einfluss der Studiengangswahl auf die Gründungsaffinität zu analysieren. Anders als vermutet, weisen die Ergebnis- se von Ordered Probit Modellen aus, dass nicht Betriebs- wirte sondern vielmehr angehende Bauingenieure typi- sche, zukünftige Gründer sind.

I

m Kontext einer philosophisch-ökonomischen Betrach- tungsweise thematisiert Stefan Heinemann im vierten Aufsatz ethische Aspekte des Hochschulmanagements.Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die Frage, warum das Projekt einer dezidierten Ethik des Hoch- schulmanagements wissenschaftlich leistbar und gehalt- voll (und wie kann es entsprechend wissenschaftlich be- arbeitet werden), praktisch wertvoll wie zielführend und insbesondere sinnvoll ist. Es geht dem Autor wesentlich darum, ein Forschungsprogramm mit ersten theoreti- schen und praktischen Stoßrichtungen zu skizzieren, dass bisher soweit zu sehen nicht nur im deutschsprachi- gen Raum ein Desideratum ist. Dabei verbindet er eine betriebswirtschaftlich akzentuierte und praktisch infor- mierte Hochschulmanagement-perspektive mit dem Blick der philosophischen Ethik.

Joachim Prinz

E i n f ü h r u n g d e s g e s c h ä f t s f ü h r e n d e n H e r a u s g e b e r s

HM

Ö

konomische Fragen zum „Hochschulmarkt“ werden in der Literatur spätestens seit den Ausführungen von Arrow (1973) immer öfter auch in Deutschland themati- siert. Neben Studien zur Hochschulfinanzierung und dem Wissensmanagement sind auch Probleme von Uni- versitätsrankings bisher gut untersucht. Insbesondere wird auch die Relevanz von Theorieansätzen in jüngster Zeit ebenso empirisch überprüft. Trotzdem verbleiben immer noch empirische Forschungslücken. Vor diesem Hintergrund fand am 21. und 22. Februar an der Bremer Hochschule für Künste die diesjährige Tagung der Kom- mission Hochschulmanagement des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft 2014 statt. In- nerhalb von zwei Tagen wurden fünf thematische Schwerpunkte diskutiert: (1) Qualitätssicherung an Hochschulen, (2) Akademischer Arbeitsmarkt und Kar- riereverläufe, (3) Governance von Hochschulen (4) Wis- senschaftlerrankings sowie (5) Hochschuldidaktische Herausforderungen. Von den diskutierten Vorträgen wurden vier Aufsätze nach Begutachtung und Überar- beitung ausgewählt. Diese sind in diesem Heft veröf- fentlicht. Unser Dank gilt allen Workshop-Teilnehmern, Vortragenden, Autoren und Gutachtern.D

er erste Beitrag von Alexander Dilger und Laura Lüt- kenhöner beschäftigt sich mit den Publikationsangaben deutscher BWL-Professoren. Da mittlerweile ein erhöh- tes Interesse des Hochschulmarktes an Forschungsleis - tungen von Wissenschaftlern besteht, stellt sich die Frage, welche, neben den bibliografischen Datenban- ken, alternative Publikationsinformationen denn erho- ben werden können. Die Autoren nutzen dahingehend Informationen aus Online-Lebensläufen von 175 BWL- Professoren, für die mit Hilfe von Regressionsmodellen die Determinanten der Publikationsangaben geschätzt werden.D

er zweite Aufsatz von Matthias Klumpp, Peter Wester- gerling und Stephan Zelewski ist eine Fallstudie mit Daten von unterschiedlichen Fakultäten der Universität Duisburg-Essen und beschäftigt sich mit der Effizienz von universitärer Forschung. Während sich die bisheri- gen Studien hauptsächlich auf die quantitative Determi- nanten des Forschungsoutputs von Lehrenden konzen- trierten, untersuchen Klumpp, Westergerling und Zele- wski mit ausgefeilter empirischer Herangehensweise (DEA) ebenfalls die qualitative Bestimmungsgründe der individuellen Forscherproduktivität. Seite 41Seite 54 Seite 34

Joachim Prinz

Seite 47

im Palandt.Webler Verlag erhältlich:

Peter Dyrchs: Didaktikkunde für Juristen

Eine Annäherung an die Kunst des juristischen Lehrens

Bielefeld 2013, ISBN 13: 978-3-937026-81-7, 337 Seiten, 44.60 Euro

Bestellung – E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22 Reihe: Rechtsdidaktik in Lehre, Studium und Unterricht

Es besteht ein zunehmendes Interesse von Universitä- ten, Fachhochschulen und auch der interessierten Öf- fentlichkeit daran, die Forschungsleistung von Wissen- schaftlern zu quan ti fizieren. Vor allem in Fachdiszipli- nen, in denen Publikationen von Wissen schaft lern bis- lang relativ schlecht von traditionellen bibliografischen Datenbanken erfasst werden, stellen die Webseiten der Wissenschaftler alternative Informations quellen dar. So- weit ersicht lich, wurde bislang jedoch nicht systema- tisch untersucht, wie vollständig die Publikationsanga- ben auf den Webseiten von Wissen schaft lern sind. Der vorliegende Beitrag geht einen ersten Schritt in diese Richtung. Dazu wird für 175 BWL-Professoren im deutsch sprachigen Raum geprüft, ob sie innerhalb der Domäne ihrer Universität oder Fach hoch schule über eine eigene Webseite verfügen, die über ihre Publikatio- nen informiert. Auf diesen Webseiten angegebene Pu- blikationen der letzten fünf Jahre (2009 bis 2013) wer- den mit Publikationen in der Datenbank von Google Scholar verglichen. Basierend auf den Ergebnissen die- ses Vergleichs wird der Anteil an aktuellen Publika - tionen geschätzt, über deren Existenz die Webseite des jeweiligen Professors nicht informiert, und es werden Faktoren identifiziert, die diesen Anteil beeinflussen.

1. Kommunikation von Wissenschaftlern über eigene Webseiten

1.1 Internetpräsenz

Más-Bleda/Aguillo (2013, S. 58) berichten, dass 69%

von 1.498 häufig zitierten Wissen schaft lern (einschließ- lich Wissenschaftlerinnen, wie auch im Weiteren Frauen inkludiert sind) europäischer Forschungseinrichtungen über mindestens eine Webseite verfügen. Besonders hoch ist der Anteil in Dänemark (89%), Israel (84%) und dem Vereinigten Königreich (75%). Von den 260 Wis- senschaftlern in Deutschland, die in der Stichprobe von Más-Bleda/Auguillo (2013) vertreten sind, haben 61%

eigene Webseiten. Wirtschafts wissen schaftler besitzen den Ergebnissen von Más-Bleda/Aguillo (2013, S. 59f.) zufolge in 94% der Fälle – und damit häufiger als Wissen schaftler anderer Fachdisziplinen – eigene Web - seiten. Es folgen Mathematiker (89%), Informatiker (82%) und Weltraumwissenschaftler (81%). Passend dazu berichtet Barjak (2006, S. 1362), dass Wirtschafts - wissen schaftler und Informatiker stärker als andere

Wissen schaftler das Internet nutzen, um Informationen zu erhalten und zu verbreiten. Barjak (2006, S. 1359f.) beobachtet zudem, dass renommierte Wissenschaftler häufiger über eigene Web seiten verfügen und dass ein positiver Zusammenhang zwischen der von den befrag- ten Wissen schaftlern berichteten Forschungs leistung und der Nutzung des Internets besteht. In Bezug auf das Geschlecht ergibt die Analyse von Barjak (2006, S.

1359), dass männliche Wissenschaftler etwas häufiger eigene Webseiten haben als weibliche.

1.2 Informationsbereitstellung

Die am häufigsten auf den Webseiten von Wissenschaft- lern bereitgestellten Informationen sind in der Studie von Más-Bleda/Aguillo (2013, S. 61f.) Kontaktinforma- tionen (auf 92% der Webseiten) sowie Informationen zu Forschungsinteressen (auf 61% der Webseiten). Lebens- läufe sind auf 18% der Webseiten zu finden. Dumont/

Frindte (2005, S. 75f.) berichten für die Webseiten von 350 Psychologen, die an Universitäten in Deutschland, Schweden, Groß britannien und Österreich arbeiten, dass vor allem ergebnisorientierte Infor ma tionen zur Forschung bereitgestellt werden und seltener Informa- tionen zur Lehre. Den Ergeb nissen dieser Studie zufolge sind auf den Webseiten von deutschen und britischen Wissen schaftlern meistens Publikationslisten zu finden (in 70% bzw. 82% der Fälle), auf Webseiten von Wis- senschaftlern in Österreich und Schweden hingegen sig- nifikant seltener (nur in 26% bzw. 40% der Fälle, siehe Dumont/Frindte 2005, S. 77). In der Stichprobe von Más-Bleda/Aguillo (2013, S. 62) informieren nur 13%

der Wissenschaftler auf ihren Web seiten nicht in irgend - einer Form über ihre Publikationen, sondern verweisen auf Datenbanken. Auf 40% der Web seiten werden au- genscheinlich vollständige Publikationslisten bereitge- stellt (Más-Bleda/Agu il lo 2013, S. 61f.). Ob diese Anga- ben tatsächlich vollständig sind, wird jedoch weder in der Studie von Más-Bleda/Aguillo (2013) noch in den übrigen den Autoren bekannten Studien zum Thema überprüft.

Alexander Dilger & Laura Lütkenhöner

Publikationsangaben auf den Webseiten von BWL-Professoren*

Laura Lütkenhöner Alexander Dilger

* Die Autoren danken Amelie Kröger und Agnes Kutscha für ihre Unterstüt- zung bei der Erhebung der Publikationsangaben von den Webseiten der Professoren sowie den Teilnehmern des 16. Workshops Hochschulmanage- ment der gleichnamigen VHB-Kommission am 21./22. Februar 2014 in Bremen und einem anonymen Gutachter für wertvolle Anregungen. Für alle Inhalte und möglicherweise verbliebene Fehler sind ausschließlich die Autoren selbst verantwortlich.

HM

A. Dilger & L. Lütkenhöner nPublikationsangaben auf den Webseiten von BWL-Professoren Neben Sachinformationen zeigen die Webseiten vonWissenschaftlern meistens (in Más-Bleda/Aguillo 2013, S. 62, in 80% der Fälle) auch ein Foto des jeweiligen Wissenschaftlers und enthalten somit Informationen zum Aussehen. Diese Informationen sind insofern nicht un inter essant, als signifikant positive Zusammenhänge zwischen dem Aussehen von Wissen schaftlern (vor allem in Bezug auf ihre wahrgenommene Vertrauens- würdigkeit) und ihrer Forschungsleistung beobachtbar sind (Dilger/Lütkenhöner/Müller 2013, S. 10f.). Auf - grund erkennbarer systematischer Unterschiede in der Darstellung der Gesichter auf den Home page-Fotos las- sen die Fotos zum Teil die Zugehörigkeit der Wissen- schaftler zu bestimmten Fach disziplinen erahnen (Chur- ches et al. 2012, S. 2).

Oftmals stellen die Webseiten von Wissenschaftlern auch Links bereit, die Zugang zu Voll texten wie bei- spielsweise Artikeln in Zeitschriften oder Diskussionspa- pieren verschaffen (Barjak/Thelwall 2007, S. 209). Der Anteil an Webseiten, bei denen mindestens eine aufge - führte Publikation verlinkt ist, ist in den Sozialwissen- schaften am höchsten, während die höchste Anzahl an Links im Durchschnitt auf den Webseiten von Ingenieu- ren (Ø=86) und Naturwissenschaftlern (Ø=83) zu finden ist (Más-Bleda et al. 2014, S. 160).

2. Daten und Methodik

2.1 Webseiten und Publikationen

Entsprechend der Vorgehensweise von Más-Bleda/

Aguillo (2013, S. 55) untersucht der vor liegende Beitrag jeweils die eigene institutionelle Webseite eines Profes- sors, die zum Internetauftritt derjenigen Universität oder Fachhoch schule zählt, der der jeweilige Professor der- zeit angehört. Um den Anteil der Publikationen zu schätzen, über die BWL-Professoren nicht auf ihren Webseiten informieren (in verlinkten Publikationslisten aufgeführte Publikationen eingeschlossen), wird das Programm Publish or Perish 4 verwendet (Harzing 2007, 2010). Dieses Programm gibt für einzelne Autoren auto- matisch einen Über blick über alle Publikationen, die in der Datenbank von Google Scholar enthalten sind. Diese Publikationen werden mit den Publikationen verglichen, die auf der jeweiligen Webseite der Professoren angege- ben sind. Allerdings kann Publish or Perish 4 Autoren mit dem gleichen Namen nicht unterscheiden. Aus diesem Grund ist die Identität des jeweiligen Autors für alle Pu- blikationen zu überprüfen, die ausschließlich von Publish or Perish 4 gefunden werden. Als Indiz dafür, dass eine Publikation von demjenigen Professor stammt, dessen Webseite Gegen stand der Unter suchung ist, wird vor allem die Angabe des Lehrstuhls gewertet, dem der Pro- fessor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung angehörte.

Zum Teil lassen auch die Namen der Koautoren auf eine Autorenschaft des betrachteten Professors schließen.

Die Ergebnisse beziehen sich alle auf den 28./29. De- zember 2013. An diesen beiden Tagen wurden sowohl die Webseiten und die zum Teil auf diesen Webseiten verlinkten Publikationslisten gespeichert als auch die Abfragen in der Datenbank von Google Scholar durchge- führt. Berücksichtigt wurden alle in den letzten fünf Jah- ren (d.h. in 2009 bis 2013) veröffentlichten Artikel in

Fachzeitschriften und Büchern, Diskussions- und Ar- beitspapiere, Buchrezensionen sowie veröffentlichte Bücher (sofern es sich hierbei nicht um Herausgeberwer- ke handelt). Als Fachzeitschrift werden alle Zeitschriften gewertet, die im VHB-JOURQUAL 2.1 Ranking, im Handels blatt-BWL-Ranking 2012 oder im JournalRan- kingGuide des ZBW (Leibniz-Infor mationszentrum Wirt- schaft) und IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs- forschung) aufgeführt sind.

2.2 Stichprobe

Aus dem im Jahr 2010 als Buch veröffentlichten Mitglie- derverzeichnis des Verbands der Hochschullehrer für Be- triebswirtschaft e. V. (VHB) wurde mit Hilfe des Statis - tikprogramms IBM SPSS Statistics 21 in einem mehrstu- figen Verfahren aus 1.788 Mitgliedern eine Zufallsstich- probe der Größe n=175 gezogen. Dabei wurden aus - schließlich Professoren berücksichtigt (auch Professoren im Ruhestand, nicht jedoch Honorar- und Junior profes - soren), die im Dezember 2013 einer Universität- oder Fachhochschule im deutschsprachigen Raum angehör- ten und die zu diesem Zeitpunkt nach wie vor Mitglied im VHB waren. Letzteres wurde mit der Suchfunktion für die Mitgliederliste auf der Webseite des VHB ge- prüft. Für alle ausgewählten Personen, die nicht den An- forderungen entsprachen (Profes sur, derzeitige VHB- Mitgliedschaft und Zugehörigkeit zu einer Universität oder Fachhoch schule im deutschsprachigen Raum), wurden weitere Personen per Zufallsprinzip nachge - zogen bis eine Stichprobengröße von 175 Personen er- reicht war. Die Zufallsstichprobe entspricht knapp 10%

der VHB-Mitglieder von 2010, wobei diese nicht alle die Kriterien erfüllten, so wie auch umgekehrt zwischenzeit- lich zusätzliche Personen die Kriterien erfüllen könnten.

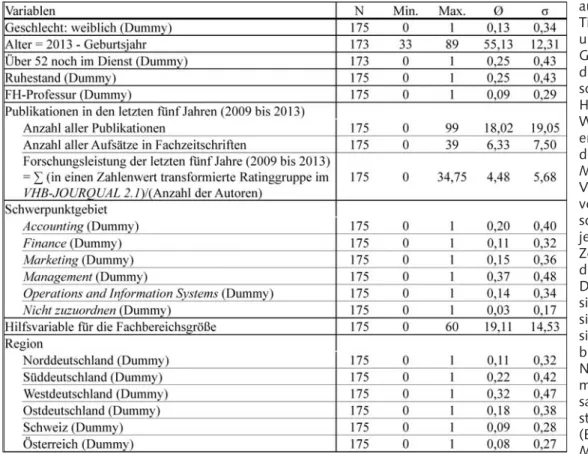

Tabelle 1 zeigt die Zusammensetzung der Stichprobe und weist deskriptive Statistiken aus. Die Stichprobe setzt sich zusammen aus 23 Frauen und 152 Männern, von denen 83% zum Zeitpunkt der Datenerhebung einer deutschen Universität oder Fach hoch schule an- gehörten. Der Frauenanteil in unserer Stichprobe von 13% ist höher als der Frauenanteil von 5% in der Stich- probe von Más-Bleda/Aguillo (2013, S. 57). In der Profes soren schaft in Deutschland betrug der Frauenan- teil im Jahr 2010 in der Fächergruppe Rechts-, Wirt- schafts- und Sozialwissenschaften 22% (Statistisches Bundesamt 2012, S. 27).

Anhand der kategorialen Altersvariable und Informatio- nen zum Ruhestand lassen sich die Professoren in drei Gruppen einteilen: (1) aktive Professoren bis 52 Jahre, (2) aktive Professoren über 52 Jahre, (3) Professoren im Ruhestand (in der Stichprobe ausnahmslos ehemalige Universitäts professoren). Der festgelegten Alters grenze liegt die Überlegung zugrunde, dass bei der Ernennung von Professoren (als Beamte) zum Teil rechtliche Alters- höchstgrenzen bestehen. Dies könnte dazu führen, dass Pro fes soren ab einem bestimmten Alter einen geringe- ren Anreiz haben, auf ihren Webseiten über ihre Publi- kationen zu informieren. In Deutschland unterscheiden sich die Einstellungsgrenzen und Altersregelungen zwi- schen den Bundes ländern (vgl. Preissler/Detmer 2010).

Die hier gewählte Altersgrenze orientiert sich an den rechtlichen Regelungen in Bayern und Baden-Württem-

berg. In beiden Bundesländern wird mit der Vollendung des 52. Lebensjahres eine für die Übernahme von beam- teten Professoren relevante Altersgrenze erreicht (vgl.

§ 48 Abs. 2 S. 2 i. V. m. S. 1 i. V. m. Abs. 1 S. 1 Landes- haushaltsordnung für Baden-Württemberg; Art. 10 Abs.

3 S. 1 Bayerisches Hochschulpersonalgesetz), während andere Altersgrenzen eher noch darunter liegen.

Um die Forschungsleistung der betrachteten Professoren zu quantifizieren, wurden ihre Artikel in Fachzeitschrif- ten jeweils mit Zahlenwerten gewichtet, die sich den im VHB-JOURQUAL 2.1 Ranking angegebenen Ratinggrup- pen zuordnen lassen. Die Zuordnung (A+=5, A=4, B=3, C=2, D=1, E=0) entspricht dem Ansatz im Handelsblatt- Ranking BWL 2012, das die Ergebnisse des VHB-JOUR- QUAL 2.1 Rankings miteinbezieht (vgl. Schläp fer/Stor - beck 2012). Die Forschungsleistung entspricht der Summe der Zeitschriftengewichte geteilt durch die An- zahl der Autoren, die im Handelsblatt-Ranking BWL 2012 ent sprechend berücksichtigt werden (vgl. Schläp- fer/Storbeck 2012). Die zum Teil hohe Anzahl an Publi- kationen im Zeitraum von 2009 bis 2013 ist mitunter auch dadurch bedingt, dass nachfolgende Auflagen von Büchern mitgezählt werden und erfasste Aufsätze in Fach zeit schriften teilweise zuvor als Diskussionspapiere veröffentlicht wurden, die ebenfalls zählen.

Die berücksichtigten Schwerpunktgebiete entsprechen den fünf Departments der Zeitschrift Business Research, die auch auf der Webseite des VHB angeführt werden.

Für die Zuordnung der Professoren wurden folgende In- formationen berücksichtigt: (1) ihre Mitgliedschaft in VHB-Kommissionen, (2) die Bezeichnung des jeweiligen

Lehrstuhls, (3) Angaben auf ihrer Webseite, (4) Titel von Publikationen und Zeitschriften. Für die Größe des Fachbereichs, dem der jeweilige Profes- sor angehört, wurde eine Hilfsvariable gebildet. Die Werte in dieser Variablen entsprechen der Anzahl der Professoren, die im Mitglieder verzeichnis des VHB 2010 derselben Uni- versität oder Fachhoch- schule angehö ren wie der jeweilige Professor zum Zeitpunkt des Aufrufens der Webseiten (28./29.

Dezember 2013). Hin- sichtlich der Region, in der sich die jeweilige Univer- sität oder Fach hoch schule befindet, wird zwischen Nord deutsch land (Bre- men, Hamburg, Nie der - sachsen, Schles wig-Hol - stein), Ost deutsch land (Berlin, Brandenburg, Meck lenburg-Vorpom - mern, Sachsen, Sachsen- Anhalt, Thüringen), Süd deutschland (Baden-Württem- berg, Bayern) und Westdeutschland (Hessen, Nordrhein- Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland) sowie der Schweiz und Österreich unterschieden.

2.3 Regressionsanalysen

Im Rahmen der Datenauswertung wurden verschiedene Regressionsmodelle aufgestellt. Alle Modelle enthalten die in Tabelle 1 dargestellten erklärenden Variablen mit Ausnahme der absoluten Anzahl an Publikationen (und der Referenzkategorien Management sowie West- deutschland). In einem binär-logistischen Modell (Mo- dell 1) wird für die gesamte Stichprobe die Wahrschein- lichkeit analysiert, mit der ein BWL-Professor über eine Webseite ver fügt, die über Publikationen informiert. Für Professoren, auf die dies zutrifft und von denen mindes - tens eine Publikation (je nach Modell eingeschränkt auf Fachzeitschriften) im betrachteten Zeitraum erfasst wurde, wurden weitere binär-logistische Modelle be- rechnet: (A) ein Modell für die Wahrscheinlichkeit, mit der Webseiten über alle Publikationen der letzten fünf Jahre informieren (Modell 2), (B) ein entsprechendes Modell für in Fach zeit schriften veröffent lichte Aufsätze (Modell 3), (C) ein weiteres Modell für die Wahrschein - lichkeit, mit der eine Webseite bis zu einem bestimmten Zeitpunkt über alle veröffentlichten Aufsätze in Fach- zeitschriften informiert (Modell 6). Für Webseiten mit fehlenden Angaben zu Publikationen der letzten fünf Jahre wurden Tobit-Modelle berechnet (Modell 4 und 5), die den Anteil an Publikationen untersuchen, der nicht auf den Webseiten angegeben ist.

Tabelle 1: Zusammensetzung der Stichprobe der BWL-Professoren

HM

A. Dilger & L. Lütkenhöner nPublikationsangaben auf den Webseiten von BWL-Professoren3. Empirische Ergebnisse

V

on den 175 betrachteten BWL-Professoren verfügen 138 (79%) über eine Web seite mit Publikationsanga- ben (womit jeweils auch Webseiten gemeint sind, auf denen eine Publikationsliste verlinkt ist). Das Erschei- nungsjahr einer Publikation spielt dabei an dieser Stelle keine Rolle. Auf den Webseiten von 27 Professoren (15%) sind keine Publikationen aufgeführt, während für 10 Professoren keine Webseite gefunden wurde (6%). Eine binär-logistische Regression (Modell 1 in Ta- belle 2) lässt da rauf schließen, dass Professoren, die größeren Fachbereichen angehören, mit einer signifi- kant höheren Wahrscheinlichkeit über eine Webseite verfügen, die über eigene Publikationen informiert.Eine schwach signifikant höhere Wahrschein lichkeit hierfür weisen auch Professoren mit dem Schwerpunkt- gebiet Accounting (im Vergleich zur Referenzgruppe Management) auf sowie Professoren, die in den letzten fünf Jahren mehr Aufsätze in Fach zeit schriften publi- ziert haben und/oder in Fachzeitschriften, die im VHB- JOURQUAL 2.1 Ranking besser bewertet sind. Bei akti- ven Fachhochschulprofessoren und Professoren im Ru- hestand ist die Wahrscheinlichkeit, über eine Webseite zu verfügen, die über eigene Publikationen informiert, hingegen signifikant geringer als bei aktiven Professo-

ren, die im Jahr der Datenerhebung (2013) maximal das 52. Lebensjahr vollendeten.

Im Folgenden werden ausschließlich Professoren be- trachtet, die über eine Webseite mit Publikationsanga- ben verfügen und von denen mindestens eine Publika- tion in den letzten fünf Jahren (je nach Betrachtung eingeschränkt auf Fachzeitschriften) gefunden wurde.

Die Häufigkeitsverteilungen der Anteile nicht auf der jeweiligen Webseite angegebener Publikationen der letzten fünf Jahre an allen Publikationen der letzten fünf Jahre sind in Ab bil dung 1 grafisch dargestellt. Nur 26% der Professoren (35 von 133) haben ihre Publi - kationen der letzten fünf Jahre vollständig auf ihrer Webseite angegeben. Deutlich mehr Professoren (48%) haben alle in den letzten fünf Jahren veröffent- lichten Artikel in Fach zeitschriften auf ihrer Webseite angegeben. Im Durchschnitt sind für den Zeitraum der letzten fünf Jahre 24% aller Publikationen und 20% der veröffentlichten Artikel in Fach zeitschriften nicht auf der jeweiligen Webseite des Professors angegeben.

Eine Pearson-Kor re lation ergibt einen auf dem 0,1%- Niveau signifikant positiven Zusammenhang zwischen dem Anteil aller nicht auf der jeweiligen Webseite an- gegebenen Publikationen und dem ent sprech enden Anteil nicht angegebener Artikel in Fachzeitschriften (r=0,754; p=0,000; N=117).

Professoren, die ver- gleichsweise jünger sind, geben mit einer signifi- kant höheren Wahr - schein lichkeit alle Publi- kationen der letzten fünf Jahre auf ihrer Webseite an als ihre älteren Kolle- gen, die über 52 Jahre alt sind oder sich bereits im Ruhestand befinden (sie - he Modell 2 in Tabelle 2). Letzteres gilt (im Ver- gleich zur Referenzkate- gorie Westdeutschland) auch für Professoren in Süddeutschland. Modell 2 lässt auch darauf schließen, dass Professo- ren, die mehr und/oder in besser bewerteten Fachzeitschriften publi- zieren, mit einer signifi- kant höheren Wahr - schein lichkeit unvoll- ständige Angaben ma- chen. Die Wahrschein - lichkeit, mit der Websei- ten von Professoren über alle (in den letzten fünf Jahren) publizierten Arti- kel in Fachzeit schriften informieren, wird neben den in Modell 2 identi fi - zierten Einflussfaktoren Tabelle 2: Regressionsmodelle zu Publikationsangaben auf den Webseiten von BWL-Pro-

fessoren des VHB

(*)/*/**/*** kennzeichnet statistische Signifikanz auf dem 10/5/1/0,1 % -Niveau.

von weiteren Variablen signifikant beeinflusst. Auf die Wahrschein lichkeit, dass alle Publikationen (und nicht nur jene in Fachzeitschriften) vollständig angegeben werden, haben diese Faktoren allenfalls einen schwach signifikanten Einfluss. Professoren mit den Schwerpunk- ten Accounting und Marketing geben im Vergleich zur Referenzgruppe Management mit einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit alle Publi kationen in Fach- zeitschriften auf ihrer Webseite an. Gleiches gilt (im Ver- gleich zur Referenzgruppe Westdeutschland) für Profes- soren in Ostdeutschland, wäh rend für Professoren in Österreich Gegenteiliges beobachtbar ist (d.h. eher un- vollständige Angaben). Modell 3 lässt auch auf einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen der Fach- bereichsgröße und der Wahrschein lichkeit voll stän diger Angaben von bereits erschienenen Aufsätzen in Fach - zeit schriften schließen. Auße rdem zeigt sich, dass FH- Professoren mit einer signifikant höheren Wahr schein - lichkeit über alle Publikationen in Fachzeitschriften der letzten fünf Jahre informieren, wenngleich in Modell 1 ein signifikant negativer Zusammenhang zwischen FH- Professur und Internetpräsenz beobacht bar ist.

In den Modellen 4 und 5 in Tabelle 2 werden aus - schließlich Professoren berücksichtigt, deren Webseiten unvollständig (oder gar nicht) über Publikationen der letzten fünf Jahre informieren. Hierbei zeigt sich, dass im Vergleich zu Professoren unter 53 Jahren sowohl ältere, aktive Professoren als auch Professoren im Ruhestand einen signifikant höheren Anteil an nicht angegebenen Aufsätzen in Fachzeit schriften aufweisen. Der Anteil aller nicht angegebenen Publikationen der letzten fünf Jahre ist hingegen nur bei Professoren im Ruhestand, nicht jedoch bei vergleichsweise älteren, aktiven Profes- soren signifikant höher als bei den jüngeren Professoren.

Professoren, die mehr und/oder in besser bewerteten Fachzeitschriften publizieren, informieren zwar signifi- kant seltener über alle Publikationen (Modelle 2 und 3), weisen davon abgesehen (d.h. bei Ausschluss aller Fälle mit vollständigen Angaben) aber einen signifikant gerin- geren Anteil an nicht angegebenen Aufsätzen in Fach- zeitschriften und einen schwach signifikanten geringeren Anteil an nicht angegebenen Publikationen insgesamt auf (Modelle 4 und 5). In Bezug auf alle Publikationen

ist auch beobachtbar, dass auf den Webseiten von Professoren in Nord- deutschland (im Vergleich zur Refe- renzgruppe Westdeutschland) ein signifikant höherer Anteil an Publi- kationen nicht angegeben ist. Wer- den nur Publikationen in Fachzeit- schriften betrachtet, ist außerdem erkennbar, dass auf den Webseiten von Professoren mit dem Schwer - punkt gebiet Marketing (im Ver- gleich zur Referenzgruppe Manage- ment) ein geringerer Anteil an An- gaben von Publikationen fehlt. Der Unterschied ist jedoch nur auf dem 10%-Niveau schwach signifikant.

In Modell 6 in Tabelle 2 wird die Wahrscheinlichkeit betrachtet, mit der alle in den letzten fünf Jahren veröffentlichten Artikel in Fachzeitschriften bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (der auch das Ende des Betrach- tungszeitraums sein kann) vollständig auf den jeweiligen Webseiten angegeben werden. Modell 6 zeigt in Bezug auf die identifizierbaren, signifikanten Einflussfaktoren und ihre Wirkungsrichtung eine hohe Übereinstimmung mit Modell 3. Dies lässt sich dadurch erklären, dass nur 13 der 69 Professoren, deren Webseiten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vollständig über alle in den letz- ten fünf Jahren veröffentlichten Aufsätze in Fachzeit- schriften informieren, diese Aufsätze nicht vollständig auf ihren Webseiten aufzählen.

Unter Ausschluss aller Webseiten mit vollständigen An- gaben können in 47 (von 61) Fällen auf Webseiten ange- gebene Aufsätze in Fachzeitschriften mit Auf sätzen in Fachzeitschriften verglichen werden, die der jeweilige Professor nicht auf seiner Web seite angegeben hat. Mit- telwertvergleiche der Zahlenwerte, die den im VHB- JOURQUAL 2.1 Ranking bewer teten Fachzeit schriften zugeordnet wurden, erge ben in 27 Fällen (57%) einen höhe ren und in 17 Fällen (36%) einen niedrigeren Durch schnitts wert für auf Webseiten ange gebene Ver öf - fent lichungen. In drei Fällen (6%) sind die Werte iden- tisch. Im Durch schnitt, berech net über die Mittelwerte der einzelnen Professoren, weisen die auf Webseiten angege benen Fachzeit schriften, in denen publiziert wurde, eine etwas höhere Punktezahl nach den VHB- JOUR QUAL 2.1 Ratinggruppen auf als jene Aufsätze, die ausschließlich in der Daten bank von Google Scholar ge- funden wur den (1,91 versus 1,74). Die Unterschiede sind jedoch nicht signifikant.

4. Diskussion

D

er Anteil der betrachteten BWL-Professoren, die keine eigene Webseite innerhalb der Domäne ihrer Universität oder Fachhochschule besitzen, ist deutlich kleiner (6%) als der entsprechende Anteil aller Wissenschaftler (31%) in der Stichprobe von Màs-Bleda/Aguillo (2013, S. 58f.) und gleich dem entsprechenden Anteil der dort berück- sichtigten Wirtschafts wissenschaftler (6%). Die im vor- liegenden Beitrag analysierten Webseiten enthalten in 84% der Fälle Publikationslisten, wozu auch solche Pu- te angegebener PublikationenHM

A. Dilger & L. Lütkenhöner nPublikationsangaben auf den Webseiten von BWL-Professoren blikationslisten gezählt werden, die auf den Webseitenverlinkt sind. Im Vergleich dazu berichten Dumont/

Frindte (2005, S. 77), dass auf 70% der Webseiten der von ihnen betrachteten Psychologen an deutschen Uni- versitäten Publikationslisten zu finden sind.

Trotz des hohen Anteils an BWL-Professoren, die eigene Webseiten besitzen, auf denen sie über ihre Publikatio- nen informieren, lassen die Ergebnisse des vorliegenden Beitrags darauf schließen, dass sich die Webseiten von BWL-Professoren nur bedingt eignen, um For schungs - leistungen zu erfassen. Die Webseiten der Professoren informieren nur über 76% aller Publikationen der letz- ten fünf Jahre und über 80% der in den letzten fünf Jah- ren in Fach zeitschriften veröffentlichten Aufsätze. Auch ist zu berücksichtigen, dass es sich bei diesen Werten um Schätzungen handelt und dass auch in der vorliegen- den Studie der tatsächliche Anteil an Publikationen, die nicht auf den Webseiten der Professoren angegeben sind, vermutlich höher liegt. Hier für spricht, dass im Durchschnitt 30% der für die einzelnen Professoren er- fassten Publi kationen (bei Aufsätzen in Fachzeitschriften 20%) ausschließlich den Webseiten entnommen werden konnten und nicht in der Datenbank von Google Scholar gefunden wurden, die ihrerseits unvollständig ist. Der im vorliegenden Beitrag beobachtete durchschnittliche Anteil an Publikationen, der nicht in der Datenbank von Google Scholar gefunden wurde (30 bzw. 20%), an allen erfassten Publikationen, ähnelt einem Ergebnis in der Studie von Kretschmer/Aguillo (2004, S. 412), in der be- richtet wird, dass 78% der Mehrautorenschaften von In- ternet-Suchmaschinen erfasst werden.

Die unvollständigen Angaben auf den Webseiten der Professoren führen nicht nur dazu, dass ein geringerer Teil der Forschungsaktivitäten beobachtbar ist, sondern sie führen auch zu Ver zerrungen wahrnehmbarer For- schungsaktivitäten. Letztere ergeben sich daraus, dass der Anteil fehlender Publikationsangaben innerhalb der Professorenschaft nicht gleichverteilt ist. Beobachtbare Unterschiede können dabei auch institutionell bedingt sein, da Vorgaben von Universitäten und Fachbereichen den Entscheidungsspielraum von Wissenschaftlern bei der Gestaltung ihrer eigenen universitären Webseite ein- schränken können (siehe hierzu auch Hyland 2011, S.

292). Vollständigere Angaben auf ihren Webseiten könnten dazu führen, dass jüngere Professoren, Accoun - ting- und Marketing-Professoren, Pro fes soren an größe- ren Fachbereichen und Professoren an Universitäten oder Fachhochschulen in Süd- und Ostdeutschland möglicher weise als forschungsstärker wahrgenommen werden als ihre Kollegen, die vergleichbare Leistungen erbringen, jedoch nicht oder nicht vollständig auf ihren Webseiten darüber informieren. Eine Erklärung dafür, dass jüngere Professoren ihre Webseite stärker dazu nut- zen, um über ihre Publikationen zu informieren, könn- ten Selbstvermarktungsaspekte im Rahmen von laufen- den oder geplanten Bewerbungen sein, die für jüngere Professoren eine größere Rolle spielen als für ältere Pro- fessoren, da ab einem bestimmten Alter Einstellungs- und Verbeamtungsgrenzen erreicht werden. Für diese Erklärung spricht auch eine Studie von Weibel/Wiss - math/Groner (2010), in der Selbstdarstellung als einer der Hauptgründe für das Erstellen und Pflegen eigener

Webseiten identifiziert wird. Döring (2002) weist zudem darauf hin, dass gut gestaltete und informative Websei- ten die Möglichkeit bieten, sich Personen vorzustellen, zu denen bisher keine persönliche Beziehung besteht.

Auch dies könnte für jüngere Professoren eine größere Rolle spielen als für ältere.

In Bezug auf die Forschungsleistung in den letzten fünf Jahren ist zu beobachten, dass Professoren, die mehr und/oder in im VHB-JOURQUAL 2.1 Ranking besser be- werteten Fachzeitschriften publizieren, zwar eher über eine Web seite mit Publikationsangaben verfügen, aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit unvoll ständige Angaben machen. Erklärungen für diese Beobachtung könnten sowohl strate gische Überlegungen sein, bessere Publikationen hervorzuheben, als auch eine mit zuneh - mender Anzahl an Publika tionen steigende Wahrschein- lichkeit, Publikationen versehentlich nicht anzugeben.

Allerdings fallen mit zunehmender Anzahl an Publikatio- nen einzelne, nicht auf der jeweiligen Webseite angege- bene Publikationen weniger stark bei der Berechnung des Anteils aller fehlenden Angaben ins Gewicht. Dies könnte auch erklären, warum auf Webseiten, die nicht vollständig über alle Publikationen der letzten fünf Jahre informieren, der Anteil nicht angegebener Publikationen bei jenen Professoren (schwach) signifikant (und bei Ar- tikel in Fachzeitschriften signifikant) geringer ist, die einen höheren Wert für die quantifizierte Forschungs - leis tung der letzten fünf Jahre aufweisen.

Literaturverzeichnis

Barjak, F. (2006): The role of the internet in informal scholarly communicati- on, Journal of the American Society for Information Science and Tech- nology, Jg. 57/Nr. 10, S. 1350-1367.

Barjak, F./Li, X./Thelwall, M. (2007): Which factors explain the web impact of scientists’ personal homepages?, Journal of the American Society for Information Science and Technology, Jg. 58/Nr. 2, S. 200-211.

Churches, O./Callahan, R./Michalski, D./Brewer, N./Turner, E./Keage, H.

A. D./Thomas, N. A./Nicholls, M. E. R. (2012): How academics face the world: A study of 5829 homepage pictures, PLoS ONE, Jg. 7/Nr. 7, S. 1-4.

Dilger, A./Lütkenhöner, L./Müller, H. (2013): Scholars’ physical appearance, research performance and feelings of happiness, Diskussionspapier des Instituts für Organisationsökonomik 6/2013, Münster, im Internet unter: http://www.wiwi.uni-muenster.de/io/forschen/downloads/

DP-IO_06_2013.pdf (letzter Aufruf 13.07.2014).

Döring, N. (2002): Personal home pages on the web: A review of research, Journal of Computer-Mediated Communication, Jg. 7/Nr. 3, keine Sei- tenangaben, im Internet unter: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/

10.1111/j.1083-6101.2002.tb00152.x/full (letzter Aufruf 13.07.2014).

Dumont, K./Frindte, W. (2005): Content analysis of the homepages of aca- demic psychologists, Computers in Human Behavior, Jg. 21/Nr. 1, S. 73- 83.

Harzing, A.-W. (2007): Publish or Perish, im Internet unter http://www.har- zing.com/pop.htm (letzter Aufruf 13.07.2014).

Harzing, A.-W. (2010): The Publish or Perish book: Your guide to effective and responsible citation analysis, Melbourne.

Hyland, K. (2011): The presentation of self in scholarly life: Identity and mar- ginalization in academic homepages, English for Specific Purposes, Jg.

30/Nr. 4, S. 286-297.

Kretschmer, H./Aguillo I. F. (2004): Visibility of collaboration on the Web”, Scientometrics, Jg. 61/Nr. 3, S. 405-426.

Más-Bleda, A./Aguillo, I. F. (2013): Can a personal website be useful as an information source to assess individual scientists? The case of European highly cited researchers, Scientometrics, Jg. 96/Nr. 1, S. 51-67.

Más-Bleda, A./Thelwall, M./Kousha, K./Aguillo, I. F. (2014): Successful rese- archers publicizing research online: An outlink analysis of European hig- hly cited scientists’ personal websites, Journal of Documentation, Jg.

70/Nr. 1, S. 148-172.

Länderübersicht, Forschung und Lehre, Nr. 6, S. 412-415.

Schläpfer, J./Storbeck, O. (2012): BWL-Ranking 2012: Methodik und Zeit- schriftenliste, Handelsblatt vom 15.06.2012, im Internet unter http://www.handelsblatt.com/politik/oekonomie/bwl-ranking/

-bwl-ranking-2012-bwl-ranking-2012-methodik-und- zeitschriftenliste/6758368.html (letzter Aufruf 13.07.2014).

Statistisches Bundesamt (2012): Hochschulen auf einen Blick, Wiesbaden.

Weibel, D./Wissmath, B./Groner, R. (2010): Motives for creating a private website and personality of personal homepage owners in terms of extra- version and heuristic orientation. Cyberpsychology, Jg. 4/Nr. 1, Artikel 5.

Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e. V. (2010): Mitglieder- verzeichnis 2010, Köln.

n Dr. Alexander Dilger, Professor für Betriebs- wirtschaftslehre und Direktor des Instituts für Organisationsökonomik, Westfälische Wilhelms- Universität Münster,

E-Mail: Alexander.Dilger@uni-muenster.de;

n Laura Lütkenhöner, M. Sc., wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Organisationsökono- mik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, E-Mail: Laura.Luetkenhoener@uni-muenster.de

Heinz W. Bachmann:

Systematische Lehrveranstaltungsbeobachtungen an einer Hochschule Verläufe von Lehrveranstaltungen an einer schweizerischen Fachhochschule

bei Einführung der Bologna-Studiengänge – eine Fallstudie

R eihe: Hochschulwesen - Wissenschaft und Pra xis

Seit Herbst 2006 bieten alle Fachhochschulen der Schweiz Studi- engänge organisiert nach dem Bachelor-Master-System an, wie das in der Bologna-Deklaration beschlossen worden war. Einer der Haupt- triebfedern des Reformprozesses, neben der akademischen Mobilität und der Vorbereitung der Hochschulabsolventen auf den europäi- schen Arbeitsmarkt, ist die Steigerung der Anziehungskraft der eu- ropäischen Hochschulen zur Verhinderung von brain drain und der Förderung von brain gain. Neben diesem globalen Wettbewerb wird durch die gegenseitige Anrechenbarkeit der Studienleistungen in den verschiedenen Ländern auch die Konkurrenz der Hochschulen unter- einander gefördert.

Die Bologna-Reform geht von einem neuen Lehrverständnis aus von der Stoffzentrierung hin zu einer Kompetenzorientierung, begleitet von einem shift from teaching to learning. Der Fokus liegt also nicht beim Lehren, sondern auf der Optimierung von Lernprozessen. Vor dem Hintergrund neuerer Erkenntnisse aus der Lernforschung wird auch deutlich, dass das Vermitteln von Wissen im traditionellen Vorle- sungsstil nur noch bedingt Gültigkeit hat. Unter Berück¬sichtigung der obigen Erkenntnisse müsste man heute eher vom Hochschullernen als von der Hochschullehre sprechen. Die vorliegende Studie wird zum Anlass genommen, ein Instrument vorzustellen, mit dem Lehre syste- matisch beobachtet werden kann. Mit dem beschriebenen Instrument wird der Frage nachgegangen, inwieweit an der untersuchten schwei- zerischen Pädagogischen Hochschule die oben beschriebene Neuori- entierung in der Lehre schon stattgefunden hat. Mit Hilfe des VOS

(VaNTH Observational System) sollen systematisch Lehrveranstaltungsbeobachtungen gemacht und festgehalten werden. Das Ziel dieser Studie ist es, Lehrveranstaltungsverläufe an der untersuchten Pädagogischen Hochschule zu erheben im Hinblick auf die Entwicklung von Kursen in Hochschuldidaktik. Die gefundenen Ergebnisse sollen mit der Schulleitung besprochen werden, vor allem auch auf dem Hintergrund des neuen Lernens an Hochschulen.

Basierend auf den gewonnen empirischen Daten und den von der Schulleitung entwickelten Zielen können hoch- schuldidaktische Kurse geplant und umgesetzt werden. Zusätzlich besteht die Chance, bei einer Wiederholung der Studie in einigen Jahren mögliche Veränderungen in der Lehre festzustellen. Es wird davon ausgegangen, dass das Untersuchungsdesign und die erhobenen Daten nicht nur von Interesse für die betroffene Hochschule sind, son- dern generell Fachhochschulen interessieren dürften, die in einem ähnlichen Prozess der Neuorientierung stecken.

ISBN 3-937026-65-7, Bielefeld 2009, 172 Seiten, 24.90 Euro

Bestellung - E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22

Erhältlich im Fachbuchhandel und direkt beim Verlag – selten im Versandbuchhandel (z.B. nicht bei Amazon).

HM

M. Klumpp, P. Westergerling & S. Zelewski nEffizienz universitärer Forschung – ...Das Interesse an der Effizienz von Forschungsaktivitäten ist regelmäßig als hoch einzustufen, da diese eine Kern- funktion der Universität darstellen (Dundar/Lewis 1995;

Malhotra/Kher 1996; Chen 1997; Korho nen/Tainio/

Wallenius 2001) und zudem die Frage der erreichbaren Forschungs-Outputs indirekt berührt wird. Beide Aspek- te werden insbesondere angesichts einer staatlichen Steuerfinanzierung der Universitäten mit großem Inte - resse verfolgt (Lewin/Morey 1981; Fandel/Gal 2001).

Einschlägige Untersuchungen dazu arbeiten mit Metho- den des Operations Research um die Effizienz univer- sitärer Forschung durch den Vergleich der Einsatzmen- gen mehrerer Inputs mit den Ausbringungsmengen mehrerer Outputs zu ermitteln (z.B. Ahn et al. 1989; Si- nuany-Stern/Mehrez/Barboy 1994; Abbott/Doucoulia- gos 2003; Luptáčik 2003; Ramón/Ruiz/Sirvent 2010).

Diese Studien haben jedoch den Nachteil, dass in der Regel größere Verzerrungen durch die Aggregation der Daten auftreten, so beispielsweise bei Absolventen- oder Publikationsdaten im Vergleich mehrerer Wissen- schaftsdisziplinen (Johnes 2006). Da her setzt die hier vorgestellte Forschungsarbeit im Gegensatz dazu an der operativen Kerneinheit des einzelnen Forschers an und evaluiert in einer komparativen Fallstudienerhebung PostDoc-Forscher hinsichtlich ihrer Forschungseffizienz und gleicht die Ergebnisse mit mehreren Einflussfakto- ren aus dem Bereich des arbeitsorganisatorischen, moti- vatorischen und persönlichen Umfelds ab.

1. Forschungsstand und Theorierahmen

F

orschungsarbeiten zur Frage der Effizienz – oder, hier synonym aufgefasst, zur Performance oder Produktivität – von Universitäten und einzelnen Forschern haben schon frühzeitig begonnen (vergleiche zum Beispiel Bot- tomley/Dunworth 1974; Barth/Vertinsky 1975). Eine Forscher- und Institutionenperspektive war dabei ver- ständlicherweise der erste Ansatzpunkt der Betrachtun- gen: Während in den ersten Jahrzehnten der Forschung in diesem Themenbereich noch die Frage im Vorder- grund stand, warum Effizienz zu messen sei und wie dies geschehen solle (vgl. beispielsweise Daniel 1998), hat sich die Entwicklung in den letzten beiden Dekaden auf die Frage der angemessenen Methoden und der spezifi-schen Einflussfaktoren – gedacht unter anderem in Richtung einer Beeinflussung der Effizienz – kon- zentriert (vgl. Fukuzawa 2013;

De Witte et al. 2013; Kempges/

Pohl 2010). Es gab eine Entwick- lung, die als Verlauf vom Grundla-

gen- zum Anwendungsdiskurs beschrieben werden kann.

Darüber hinaus hat sich aber auch die Systemperspekti- ve nach dem Aufkommen des New Public Management in der Frage der Effizienz von Forschungsarbeiten auf der Ebene ganzer Hochschul- und Wissenschaftssys teme etabliert (z.B. Glass/McKillop/O’Rourke 1998; Jong - bloed/Vossensteyn 2001; Kocher/Luptáčik/Sutter 2006;

Sarrico 2010); wenngleich sich auch eine gewisse Skep- sis bezüglich einer effektiven Steuerung der Forschungs- produktivität etabliert hat (vgl. zu Modetrends: Beer- kens 2013).

Für den Bereich der Frage nach der Effizienz einzelner Forscher liegen einige Untersuchungen vor, beispiels- weise zur Frage der Publikationsproduktivität im Le- benszeitverlauf (vgl. aktuell für Korea: Jung 2014). Je- doch werden wenige situative und personenbezogene Kontextfaktoren in der einschlägigen Fachliteratur dis- kutiert – so ist die Frage beispielsweise der konkreten personenbezogenen Lehrbelastung und deren Einfluss auf die Forschungsproduktivität wenig empirisch be- forscht. In einem anderen Beispiel stellt sich die Frage welche persönlichen Motivations- und Lebenssituati- onsfaktoren die Leistung einer Forscherin und eines Forschers beeinflussen. Dies wird im vorliegenden For - schungs beitrag problematisiert. Dazu werden die nach- stehenden Definitionen aus dem Kontext der betriebs- wirtschaftlichen Effizienzanalyse als begrifflicher Rah- men herangezogen (partielle Effizienz, DEA):

• Eine Handlung heißt effizient […], wenn sie eine Zu- standsveränderung bewirkt, die bei Wahl einer ande-

Matthias Klumpp, Peter Westergerling

& Stephan Zelewski

Effizienz universitärer Forschung – eine Fallstudienerhebung an der

Universität Duisburg-Essen*

Matthias Klumpp Peter WestergerlingStephan Zelewski

* Förderhinweis: Der Beitrag entstand im Rahmen des Projekts HELENA.

Dieses Projekt wird mit Finanzmitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) innerhalb des Förderprogramms „Wissenschafts - ökonomie“ gefördert und vom Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. – Umwelt, Kultur, Nachhaltigkeit – betreut (För- derkennzeichen 01PW1107). Die Autoren danken für die Unterstützung ihrer Forschungsarbeiten.

ren Handlungsalternative […] im Hinblick auf keines der im Einzelfall ausgewählten Ziele eine Verbesserung erlaubt, ohne gleichzeitig bei einem anderen der aus- gewählten Ziele zu einer Verschlechterung zu führen (partielle Effizienz) (Dyckhoff/Ahn 2001, S. 115).

• Our proposed [DEA] measure of the efficiency of any DMU is obtained as the maximum of a ratio of weighted outputs to weighted inputs subject to the condition that the similar ratios for every DMU be less than or equal to unity (Charnes/Cooper/Rhodes 1978, p. 430).

Anknüpfend an die letztgenannte Definition in Bezug auf die hier verwendete Data Envelopment Analysis muss er- gänzt werden, dass für Hochschulen und Wissenschaft insbe son dere die Problematik der Festlegung zu berück- sichtigender Inputs und Outputs besteht. Dies liegt in der Tatsache begründet, dass in der Regel eine Vielzahl von Inputs und Outputs in einer Universität (in For- schung und Lehre sowie Wissenstransfer) zu beobachten sind, unter anderem in Verbindung mit einer Vielzahl an Stakeholdern (beispielsweise Studierende, Forscher, Leh- rende, Unternehmen, Verbände, staatliche Einrichtun- gen, Gesellschaft). Insbe son dere für den Bereich der For- schung ergibt sich ein schwer definierbares Ziel-Bündel, das sich zum Beispiel aus der Erstellung von Publikatio- nen, der Anmeldung von Patenten, der Einwerbung von Drittmitteln, der Betreuung von Promotionen sowie der Anbahnung und Pflege von Kontakten zu externen Ko- operationspartnern (Forschungseinrichtungen, Unter- nehmen) zusammensetzen kann. Weiter erhöht wird diese Komplexität durch die fachspezifischen Input- und Output-Situationen, welche eine Vergleichbarkeit und Abbildung auf der Ebene einer Gesamtinstitution deut- lich erschweren. Darüber hinaus lässt sich im univer- sitären Forschungsprozess (im Gegensatz zu außeruniver- sitären Forschungsein rich tungen wie bei Instituten der Max-Planck- oder der Fraunhofer-Gesellschaft) in der Regel keine klare Trennung zwischen Forschungs- und Lehrzielsetzungen voraussetzten. Dies gilt insbesondere für die einzelne Person des Forschers selbst. Dieser ist wie z.B. in den betrachteten Fallstudien an der Univer- sität Duisburg-Essen in der Regel sowohl in Leistungs- prozesse der Forschung als auch in Lehrprozesse einbe- zogen, beispielsweise in Durchführung von

einer Aufgabenvermischung durch die Durchführung von Lehr ver anstaltungen sowie der damit in Verbindung stehenden Abnahme von Prüfungsleistungen, Betreu- ung von Studierenden und Abschlussarbei- ten als auch die Erstellung von Publikatio- nen und die Durchführung von Forschungs- arbeiten (Versuche, Tests, Analysen).

Das nachfolgende Schalenmodell (Abb. 1) gibt einen zusammenfassenden konzeptio- nellen Rahmen für die Untersuchung wie- der, da neben den direkten personalen Fak- toren (Ausbildung des Forschers, Motivati- on: (1), vgl. Jung 2014) auch Kontext-Fak- toren auf der beruflichen Seite (z.B. Lehr- verpflichtungen) und auf der privaten Seite (Familienstand, Kinder: (2), vgl. Fukuzawa 2013) einbezogen werden. Daneben kann

von weiteren Rahmenfaktoren ausgegangen werden, wiederum aus beruflicher Sicht (z.B. Karrierechancen, Anforderungen an eine Professur) und aus sozialer Sicht (generelle Forschungs- und Innovationsorientierung in der Gesellschaft, soziale Anerkennung der Tätigkeit:

(3)). Der dritte Bereich ist nur peripher Gegenstand der hier beschriebenen Untersuchung.

2. Untersuchungsdesign der Fallstudie

F

ür die Fallstudie, die an der Universität Duisburg-Essen hinsichtlich der Einflussfaktoren der individuellen Effizi- enz (Produktivität) von Universitätsforschern erfolgte, wurde die Brutto-Stichprobe als die Gesamtheit der er- mittelbaren PostDocs aller Fakultäten mit Promotions- datum 2008-2010 (zum Ausschluss eines Zeitraum- und Zeitpunkt-Bias für Forschungs-Outputs) festgelegt. Dies liegt darin begründet, dass bei PostDocs auf der einen Seite erstmals von einer eigenständigen Forschungsar- beit ausgegangen werden kann – bei der u.a. auch alle bearbeiteten Publikationen auch unter deren eigenem Namen (mit) erscheinen; und auf der anderen Seite den- noch ein empirischer Zugang und Zeit für eine Bearbei- tung von Erhebungen angenommen werden kann, was bei arrivierten Lehrstuhlinhabern seltener vorliegen dürfte. Zudem wird weiterhin in vielen Forschungsaussa- gen postuliert, dass diese Phase vor einer Professur der produktivste Lebensabschnitt eines Forschers sei.Die über Internetquellen ermittelte Anzahl dieser Perso- nen an der Universität Duisburg-Essen betrug 26 (nb = 26). Die Erhebung wurde mithilfe eines schriftlichen Fra- gebogens mit mehrfachen Telefon- und E-Mail-Erinne- rungsrunden durchgeführt.

Der Rücklauf betrug nach Bereinigung der Stichprobe (zwei nicht mehr an der Universität Duisburg-Essen täti- ge Forscher: nb= 24, davon zwölf Frauen) insgesamt elf auswertbare Fragebögen (Umfang der Nettostichprobe nn = 11, Rücklaufquote = 45,8%, davon sechs Frauen).

Die nachfolgende Übersicht gibt die Verteilung auf alle elf Fakultäten der Universität Duisburg-Essen wieder (s.

Abbildung 2).

Als Erhebungsinstrument wurde ein Fragebogen mit ins- gesamt achtzehn Teilfragen in fünf Bereichen verwendet:

Abbildung 1: Konzept der Einflussfaktoren auf die Forschungsprodukti- vität eines Forschers

HM

M. Klumpp, P. Westergerling & S. Zelewski nEffizienz universitärer Forschung – ...(A) Arbeitszeit und deren Verteilung, (B) Motivation, (C) Mitarbeiter/Betreuung, (D) Forschungstätigkeiten, (E) Weiteres – ergänzt durch die externe Erhebung der Publi- kationen nach der Promotion als vorgelegte Promotions- liste, welche durch die Befragten selbst validiert wurde.

Für die daran anknüpfende Effizienzberechnung mithilfe der Data Envelopment Analysis (DEA) wurde als Input stets die kumulierte wöchentliche Arbeitszeit seit der Promotion (Stellenanteil) herangezogen. Als Outputs der Forschung diente stets die Anzahl der Publikationen, wobei die Publikationen nach Maßgabe der nachfolgen- den Abbildung 3 gewichtet wurden um unterschiedliche Publikationskulturen von größeren Fachgruppen zumin- dest ansatzweise zu berücksichtigen. Die Summe der eingeworbenen Drittmittel (Forschung) wurde in einer Effizienzauswertung als Output und in einem anderen Fall als Input berücksichtigt.

3. Ergebnisse aus Data Envelopment Analysis und Fallstudien

F

ür die Effizienzanalyse wurde die Methode der Data Envelopment Analysis (DEA) eingesetzt (Charnes/Coo- per/Rhodes 1978; Ng/Li 2000; Homburg 2001; Lup táčik 2004; Feng/Lu/Bi 2004; Kao/Hung 2008). Sie eignet sich für den Hochschulbereich insbesondere aus zwei Gründen. Erstens lassen sich multiple Inputs und Out- puts einbeziehen (multi-kriterielle Effizienzanalyse).Zweitens wird mithilfe eines anspruchsvollen mathema- tischen Optimierungskalküls auf exogen vorgegebene und stets manipulationsanfällige Gewichtungen für die zu berücksichtigenden Inputs und Outputs verzichtet.

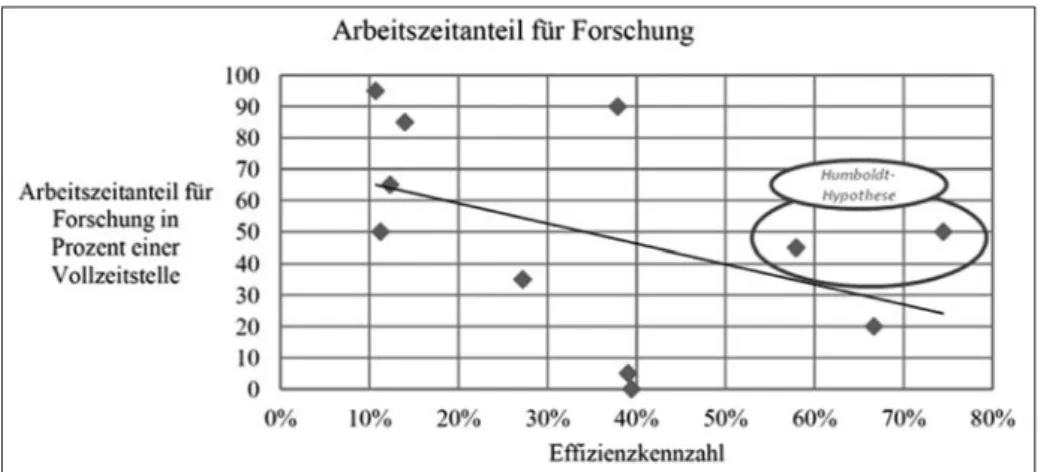

Vor allem der zweite Aspekt stellt ein methodisches Al- leinstellungsmerkmal der DEA-Methode dar. Abbildung 4 gibt die Positionierung der elf Untersuchungsfälle wie- der, die hinsichtlich ihrer Effizienz aus der Anwendung der DEA-Methode resultieren.

Auf der x-Achse wird dabei der zeitli- che Einsatz in Mannjahren (abgelei- tet aus den Stellenanteilen und der vergangenen Beschäftigungszeit) ab- getragen. Die y-Achse stellt die er- mittelte Effizienz nach der DEA-Be- rechnung dar, beides jeweils für alle 11 Untersuchungsfälle bzw. Perso- nen. Die vier Darstellungsunterpunk- te ergeben sich aus der Anwendung der spezifischen DEA-Untersu-

chungsmodelle, beispiels- weise dem BCC-Modell – das variable Skalenerträge unter- stellt – oder dem CCR-Mo- dell, das konstante Skalener- träge in der betrachteten Lei- stungserstellung unterstellt.

Weiterhin wurde die Frage der Betrachtung von Dritt- mittelen als Input oder Out- put der Effizienzberechnung variiert, wobei sich wenige Unterschiede zeigen.

Erkennbar ist, dass der Un- tersuchungsfall 8 aus dem Bereich der Ingenieurwissen- schaften in allen vier DEA-Varianten als vollständig effi- zient (100%) ausgewiesen wird, während die Untersu- chungsfälle 2, 7 und 9 nur in einigen DEA-Varianten als vollständig effizient erscheinen.

Die folgende Übersicht spezifiziert diese Sichtweise noch mals hinsichtlich der Frage der Verwendung von Drittmitteln als Output oder als Input (s. Abbildung 5).

In dieser Übersicht werden ein durchschnittlicher Effi - zienzwert über alle Untersuchungsfälle sowie eine Fa- kultätszuordnung der am häufigsten vertretenen Fach- gruppen ausgewiesen. Interessant ist hierbei, dass keine der Fachgruppen einen eindeutigen Effizienzvorteil auf- weist. Stattdessen existieren sowohl mehr als auch we- niger effiziente Forscher in allen Fachgruppen der BWL, der Physik und der Ingenieurwissenschaften mit mehre- ren Untersuchungsteilnehmern.

Als weiteres Beispiel aus der 2013 durchgeführten Fall- studie zeigt die nachstehende Abbildung 6 die Effizienz- werte einzelner Forscher in Verbindung mit dem Anteil von Forschungsaktivitäten an der Arbeitszeit. Dabei kann angenommen werden, dass die verbleibenden Ar- beitszeitanteile (sofern angesichts von Teilzeitstellen vorhanden) dem Bereich der Lehre gewidmet werden, zumal eine Mehrzahl der Untersuchungsteilnehmer sehr hohe Arbeitsaufwände im Bereich der Lehre durch Vor- lesungen, Übungen und die Betreuung von Seminar- und Abschlussarbeiten angab. Die effizientesten Perso- nen weisen mitt lere Arbeitszeitanteile im Bereich der Forschung auf (um die 50%, y-Achse), was als Hum- boldt-Hypothese gefasst wird, da mit dem Namen Hum- boldt die normative Vorstellung einer engen Verknüp- fung von Forschungs- und Lehraufgaben an Universitä- ten verbunden wird.

Die Abbildung 7 gibt aufgrund der Analyse der effi - zienten und weniger effizienten Untersuchungsfälle einige – wegen der geringen Fallzahl im statistischen Abbildung 3: Übersicht über die Gewichtungsfaktoren der Publikationen Abbildung 2: Teilnehmende Fakultäten aus allen Faktultäten der Universität Duisburg-

Essen (Klammerwerte: Anzahl der Probanden)

Sinne weder signifikante noch valide – Hinweise auf mögliche positive oder negative Faktoren, welche die individuelle Effizienz von Forschern maßgeblich be- einflussen.

Daraus ergeben sich unter anderem die folgenden Kon- sequenzen für die Betrachtung von Forschungsaktivitä- ten an Universitäten im Rahmen von Evaluationen, Ran- kings und anderen Vergleichsanalysen:

• Es sollte tendenziell nicht die reine Personenzahl (Köpfe) erfasst werden, sondern die tatsächliche Ar- beitszeit.

• Es sollten als Parameter nicht nur Zitationen, sondern auch solche aus dem Bereich der Lehre sowie der For- schungsdrittmittel herangezogen werden.

• Die Instituts-/Teamgröße sowie die Arbeitsverteilung sollten mit einfließen.

• Weiterhin sollten die einem Postdoktoranden zugeordneten wissenschaftlichen Mitarbeiter und betreuten Abschlussarbei- ten (BA, MA, Dissertationen) angegeben werden.

• Es sollten spezifische, fachbezo- gene Effizienzparameter für Drittmittel entwickelt und ein- bezogen werden.

4. Zusammenfassung und Ausblick

D

ie Forschungsergebnisse zeigen auf, dass Fragestellungen rund um die Effizienz einzelner Forscher im universitären Kontext ein wei - terhin vielversprechendes For - schungs feld darstellen und unter anderem in Richtung der folgen- den Aspekte weiterverfolgt wer- den sollten: Die Qualitätsabbil- dung von Forschungsoutputs ist nach wie vor als sehr schwierig einzustufen und wird ver- mutlich alleine durch quantitative Indikatoren nicht adä- quat berücksichtigt werden können. Dies ist unter ande- rem ein Grund dafür, dass beispielsweise die Universität Duisburg-Essen für die Evaluation der intern geförderten Forschungsschwerpunkte zusätzlich ein qualitatives Ver- fahren mit der Beschreibung von inhaltlichen Leistungs- dimensionen etabliert hat.Als Einflussfaktoren auf die individuelle Produktivität von Forschern muss ein komplexes Bündel aus persönli- chen (Bereich 1: z.B. eigenes Interesse an For- schungsthemen), sozialen (Bereich 2B: Familie, jedoch in keiner linearen Ja/Nein-Ausprägung, sondern ange- lehnt an weitere Faktoren) und beruflichen Kontext-Fak- Abbildung 5: Effizienzauswertung aller Untersuchungsfälle inkl. Bewertung Drittmittel