Dropout und Übergangsprobleme

Ausmaß und soziale Merkmale von BildungsabbrecherInnen und Jugendlichen mit Einstiegsproblemen in die Berufstätigkeit

Mario Steiner

Dropout und Übergangsprobleme

Ausmaß und soziale Merkmale von BildungsabbrecherInnen und Jugendlichen mit Einstiegs- problemen in die Berufstätigkeit

Mario Steiner

unter Mitarbeit von:

Peter M. Steiner und Margot Erkinger

Abschlussbericht

Studie im Auftrag der Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien

November 2005

Institut für Höhere Studien (IHS), Wien

Institute for Advanced Studies, Vienna

.

Contact:

Mag. Mario Steiner : +43/1/599 91-219 Email: msteiner@ihs.ac.at

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

EINFÜHRUNG 6

Z

IELSETZUNG UNDS

TRUKTUR DESB

ERICHTS6

M

ETHODISCHEA

NMERKUNGEN7

1. ARBEITSMARKTSTATUS DER JUGENDLICHEN 9

2. DROPOUTS AUS DEM BILDUNGSSYSTEM 11

2.1. A

USMAß11

2.2. S

OZIODEMOGRAPHISCHEM

ERKMALE VOND

ROPOUTS14

2.2.1. E

THNISCHEH

ERKUNFT15

2.2.2. U

NTERSCHIED NACHS

TADT-L

AND17

2.2.3. A

RBEITSMARKTSTATUS18

2.3. S

OZIALERH

INTERGRUND VOND

ROPOUTS20

2.3.1. B

ILDUNGSSTAND DERE

LTERN21

2.3.2. B

ERUFLICHES

TELLUNG DERE

LTERN22

2.3.3. A

RBEITSMARKTSTATUS DERE

LTERN24

2.4. D

ROPOUT-

UNDS

ELEKTIVITÄTSINDIKATOREN AUS DERB

ILDUNGSSTATISTIK25

2.4.1. V

ERLUSTRATE VONBMHS 26

2.4.2. S

CHÜLERI

NNEN MIT NICHT-

DEUTSCHERM

UTTERSPRACHE34

3. ÜBERGANGSPROBLEMGRUPPE 39

3.1. A

USMAß39

3.2. S

OZIODEMOGRAPHISCHEM

ERKMALE DERÜ

BERGANGSPROBLEMGRUPPE43

3.2.1. E

THNISCHEH

ERKUNFT43

3.2.2. U

NTERSCHIEDE NACHS

TADT-L

AND45

3.3. S

OZIALERH

INTERGRUND DERÜ

BERGANGSPROBLEMGRUPPE46

3.3.1. B

ILDUNGSSTAND DERE

LTERN46

3.3.2. B

ERUFLICHES

TELLUNG DERE

LTERN48

3.3.3. A

RBEITSMARKTSTATUS DERE

LTERN49

4. ZUSAMMENFASSUNG 51

5. ANHANG 56

5.1. R

EGIONALEU

NTERSCHIEDE56

5.2. D

ETAILTABELLEN ZU DENB

ERECHNUNGSERGEBNISSEN INR

ELATIVWERTEN58 5.3. A

BSOLUTWERTE ZU DENB

ERECHNUNGSERGEBNISSEN65

5.4. V

ERZEICHNIS DERG

RAFIKEN UNDT

ABELLEN77

5.4. L

ITERATUR-

UNDQ

UELLENVERZEICHNIS80

Einführung

Zielsetzung und Struktur des Berichts

Das Ausmaß der Dropouts aus dem Bildungssystem, sowie jener Personen, die mit Proble- men beim Übergang vom Ausbildungs- in das Beschäftigungssystem konfrontiert sind, auf Basis des Mikrozensus zu berechnen, ist eine Aufgabenstellung im Rahmen dieser Untersu- chung. Ebenso Gegenstand der Studie wie das Ausmaß zu berechnen ist es, diese Gruppen hinsichtlich verschiedener soziodemographischer Merkmale wie z.B. Geschlecht, Staatsbür- gerInnenschaft und regionale Herkunft näher zu beschreiben. Über eine Verknüpfung der Daten von Dropouts und der Übergangsproblemgruppe mit denen ihrer Eltern werden schließlich Erkenntnisse darüber erzielt, welchem gesellschaftlichen Milieu bzw. welcher Schicht die beiden untersuchten Problemgruppen entstammen. So wird es möglich den Bil- dungshintergrund, die berufliche Stellung und den aktuellen Arbeitsmarktstatus der Eltern zu bestimmen. Beiden Problemgruppen ist jeweils ein Kapitel in diesem Bericht gewidmet.

Die Darstellung wird abgerundet durch eine Berechnung der Arbeitsmarktstati der Jugendli- chen im Überblick, die ebenfalls auf Basis des Mikrozensus erfolgt. Damit wird ein Referenz- rahmen für die beiden Problemgruppen aufgespannt um eine Einschätzung zu ermöglichen, welchen Arbeitmarktstatus jene Jugendlichen aufweisen, die nicht im Zentrum der Betrach- tungen stehen. Da durch diese Berechnungen die Rahmenbedingungen aufgezeigt werden, stehen sie am Beginn der Ausführungen. Darüber hinaus werden zur Untermauerung und Spezifikation der Mikrozensusergebnisse gesondert zwei Indikatoren auf Basis der Schulsta- tistik berechnet. Es handelt sich dabei um Verlustraten berufsbildender mittlerer und höherer Schulen (BMHS) sowie um den Anteil der SchülerInnen mit nicht-deutscher Muttersprache quer über alle Schulformen und Schulstufen. Diese Berechnungen werden durchgeführt, da es auf Basis des Mikrozensus nicht möglich ist Aussagen darüber zu treffen, welchen Schul- formen jene Jugendlichen entstammen, die frühzeitig aus dem Bildungssystem ausscheiden.

Die Berechnung des Anteils von SchülerInnen mit nicht-deutscher Muttersprache über die Schulstatistik wiederum erfolgt, weil der Mikrozensus nur erlaubt einen migrantischen Hin- tergrund über die für diesen Zweck suboptimale Variable StaatsbürgerInnenschaft zu operationalisieren.

Diese Berechnungen stellen auf mehreren Ebenen eine wesentliche Bereicherung des In-

formationsstandes über diese beiden Gruppen von Jugendlichen dar. Während der Anteil der

Dropouts sogar Gegenstand eines EU-Schlüsselindikators im Rahmen des Lissabon-

Prozesses ist, wird durch die Berechnung des Anteils von Jugendlichen mit Übergangsprob-

lemen eine alternative Form der Bestimmung von Jugendarbeitslosigkeit vorgestellt, die

auch jene jungen Menschen umfasst, die nicht beim Arbeitsmarktservice als arbeitssuchend

oder arbeitslos gemeldet sind.

Davon abgesehen gab es in Österreich bisher keine Untersuchungen der soziodemographi- schen Merkmale und des sozialen Hintergrunds früher BildungsabbrecherInnen. Aber auch die Charakterisierung Jugendlicher mit Übertrittsschwierigkeiten vom Bildungs- in das Be- schäftigungssystem hinsichtlich ihrer sozialen Herkunft bietet Zusatzinformationen, die über die Möglichkeiten im Rahmen der Arbeitslosenstatistik hinausreichen. Durch diese Berech- nungen und Analysen wird die Planungsgrundlage für bildungs- und arbeitsmarktpolitische Interventionen wesentlich verbessert. Genau dies zu erreichen ist Ziel der Studie.

Methodische Anmerkungen

Die Berechnungen erfolgen auf Basis des Mikrozensus. Zur Berechnung des Ausmaßes von Dropouts wird jener Kohortenanteil bestimmt, der sich weder in Ausbildung befindet noch über einen Abschluss auf der Sekundarstufe II verfügt. Die Berechnung des Anteils von Ju- gendlichen an der Alterskohorte, die von Übergangsproblemen betroffen sind, erfolgt eben- falls auf Basis des Mikrozensus. Zu diesem Zweck wurden für die Altersjahrgänge der 15- Jährigen bis hin zu den 24-Jährigen über die Variable zum Lebensunterhalt jene Jugendli- chen bestimmt, die sich weder in Ausbildung, noch in Beschäftigung oder Karenz befinden.

Die Berechnungen erfolgen für jedes Erhebungsquartal des Mikrozensus gesondert, werden jedoch zur Erhöhung der statistischen Sicherheit auf Jahresdurchschnittswerte umgerech- net. Dabei werden Altersjahrgänge konstruiert, die dem Schuljahr entsprechen. Um dies zu erreichen erfolgt eine Addition der Quartale drei und vier eines Jahres mit den Quartalen eins und zwei des Folgejahres. Darüber hinaus werden bei der Bestimmung der Alterskohor- ten die in den Quartalen drei und vier 15-Jährigen mit den 16-Jährigen in den Quartalen eins und zwei des Folgejahres addiert. Durch diese Vorgehensweise ist es möglich trennschärfe- re Altersjahrgänge parallel zu den Schuljahren zu bilden, denn würde man einfach nur die 15-Jährigen in einem Kalenderjahr als Berechnungsgrundlage heranziehen, wären darunter zumindest für die ersten beiden Quartale eines Jahres viele Jugendliche, die die Schulpflicht noch nicht erfüllt haben und daher ihre Ausbildung noch gar nicht abbrechen hätten können.

Zur Bestimmung der Eltern der untersuchten Jugendlichen wurde ein aufwändiges Verknüp-

fungsverfahren unter zu Hilfenahme u.a. der Variablen Haushaltskennzahl und Stellung im

Haushalt entwickelt und angewandt. Über dieses Berechnungsverfahren war es möglich für

zwei Drittel der Jugendlichen die Eltern zu identifizieren. Als Elterninformationen zugespielt

wurden in erster Linie Vätermerkmale, falls diese nicht verfügbar waren Müttermerkmale. Die

Entscheidung für Vätermerkmale als primäre Informationsquelle fiel, da die Variationsbreite

hierbei (d.h. z.B. bei der beruflichen Stellung) eine größere ist und demnach bessere Diffe-

renzierungen zwischen den Problemgruppen und der Grundgesamtheit möglich sind.

Um die Über- bzw. Unterrepräsentation bestimmter Merkmale unter den Problemgruppen darzustellen werden sogenannte Disproportionalitätsfaktoren berechnet. Die Berechnung erfolgt, indem der Anteil einer bestimmten Merkmalsausprägung unter den Dropouts oder der Übergangsproblemgruppe durch den Anteil eben dieser Merkmalsausprägung in der Grundgesamtheit dividiert wird. Wären beide Anteile gleich groß – also keine Über- oder Unterrepräsentation zu beobachten – würde sich ein Wert von 1 ergeben. Demnach sind Werte unter 1 Indikatoren für Unterrepräsentation eines Merkmals unter den Problemgrup- pen und Werte über 1 Indikatoren für Überrepräsentation. Ergibt sich also für ein bestimmtes Merkmal (z.B. nicht österreichische StaatsbürgerInnenschaft) unter den Dropouts ein Wert von drei bedeutet dies, dass MigrantInnen unter den Dropouts verglichen zur Grundgesamt- heit um das Dreifache überrepräsentiert sind. Gleiches gilt für die Übergangsproblemgruppe.

Verwendet man den Mikrozensus als Analysegrundlage, muss man sich vor Augen führen,

dass es sich dabei nur um eine 1%-Stichprobe der österreichischen Bevölkerung handelt,

die mittels Gewichten auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet wird. Aus diesem Grund

sind die Berechnungen v.a. dann, wenn kleinere Subgruppen betrachtet werden, statisti-

schen Schwankungen unterworfen. Um dem zu begegnen werden die Berechnungen nur in

jenen Fällen für Einzeljahreskohorten durchgeführt, wenn dadurch die statistische Unsicher-

heit nicht zu stark steigt und erfolgt in anderen Fällen eine unterschiedlich starke Zusam-

menfassung der Altergruppen. Aufgrund dieser ‚natürlichen’ statistischen Schwankungen ist

es auch nicht zulässig unplausibel starke Auf- und Abwärtsbewegungen eines Indikators im

Zeitverlauf inhaltlich zu interpretieren, sondern muss der langfristige Trend beobachtet wer-

den und die Grundlage für Interpretationen bilden.

1. Arbeitsmarktstatus der Jugendlichen

Bevor die spezifischen Gruppen der Dropouts und jener Jugendlichen, die mit Übergangs- problemen von Ausbildung in Beschäftigung konfrontiert sind, besprochen werden, ist es von Relevanz die Verteilung der Jugendlichen in Summe auf die verschiedenen Arbeitsmartstati an sich zu betrachten. Unterschieden werden hierbei die fünf Stati erwerbstätig, arbeitslos, Schüler/in bzw. Student/in, Lehrling und sonstiger Status (karenziert, haushaltsführend, pen- sioniert, sonstiges) differenziert nach Altersjahrgängen. Durch den sukzessiven Übergang der Alterskohorten aus dem Bildungs- in das Beschäftigungssystem sinkt, wie aus Grafik 1 und der dazugehörigen Tabelle 16 im Anhang auf Seite 58 ersichtlich wird, der Anteil der SchülerInnen/StudentInnen von knapp 74% unter den 15/16-Jährigen auf gut 21% bei den 23/24-Jährigen, während der Anteil der Beschäftigten parallel dazu von 2,7% auf 65,4%

steigt. Der Status arbeitslos beginnt bei etwas mehr als 2% bei den 15/16-Jährigen, erreicht unter den 19/20-Jährigen seinen Höhepunkt von etwas mehr als 6% und fällt dann wieder auf knapp 4% unter den 23/24-Jährigen. Aus diesem Kurvenverlauf wird implizit ersichtlich, dass große Teile der Kohorte nach Beendigung der Sekundarstufe II in den Arbeitsmarkt übertreten und eine nicht unerhebliche Anzahl der Jugendlichen dabei mit Übergangsprob- lemen konfrontiert ist. Dass der Anteil der Arbeitslosen in den nachfolgenden Jahrgängen wieder fällt, ist entweder ein Indiz für die erfolgte Integration in den Arbeitsmarkt oder die Fortsetzung der Bildungslaufbahn.

Grafik 1: Entwicklung der Arbeitsmarktstati Jugendlicher nach Alter und Geschlecht

Entwicklung der AM-Stati nach Alter und Geschlecht 2002/03

(Quelle: Statistik Austria, Berechnugen: IHS)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

15/16j 16/17j 17/18j 18/19j 19/20j 20/21j 21/22j 22/23j 23/24j 15/16j 16/17j 17/18j 18/19j 19/20j 20/21j 21/22j 22/23j 23/24j

Gesamt Frauen

Erwerbst. ALO SchülerIn Lehrling Sonst

Die entsprechenden Entwicklungen der Arbeitsmarktstati bei den jungen Frauen verlaufen parallel zu jenen der Gesamtgruppe, wiewohl das Niveau ein unterschiedliches ist. So liegt der Anteil der Erwerbstätigen bei den Frauen um bis zu 7%-Punkte unter dem Durchschnitt jener der Arbeitslosen um einen Prozentpunkt. Der Anteil junger Frauen, die sich in Schule oder Studium befinden liegt demgegenüber um bis zu 13%-Punkte über dem Schnitt, wobei hier der geringere Anteil unter den Lehrlingen mitzuberücksichtigen ist. Der Arbeitsmarktsta- tus ‚sonstiges’, der u.A. Karenz und Haushaltsführung umfasst, liegt bei den Frauen um bis zu 8%-Punkte über dem Schnitt.

Interessant ist es die Entwicklung der Arbeitsmarktstati Jugendlicher im Zeitverlauf von 1994/95 bis 2002/03 – wie in Grafik 2 dargestellt – zu betrachten. Demnach steigt der Anteil der SchülerInnen/StudentInnen in allen Altersgruppen deutlich um bis zu 7%-Punkte, wobei in den letzten Jahren eine merkliche Verflachung festzustellen ist, während der Anteil der Beschäftigten v.a. in der Gruppe der 18-21-Jährigen ebenso deutlich sinkt. Dies deutet ebenso wie das Sinken des Arbeitsmarktstatus ‚sonstiges’ auf eine allgemein steigende Bil- dungsbeteiligung sowie eine kontinuierliche Verlängerung der Bildungslaufbahnen hin. Paral- lel zur allgemeinen Entwicklung am Arbeitsmarkt steigt auch der Anteil arbeitsloser Jugendli- cher leicht an.

Grafik 2: Entwicklung der Arbeitsmarktstati Jugendlicher im Zeitverlauf

1

1 Die Tabelle mit den genauen Prozentwerten zu dieser Grafik findet sich im Anhang auf Seite 58.

Entwicklung der AM-Stati nach Altersgruppen im Zeitverlauf

(Quelle: Statistik Austria, Berechnungen: IHS)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03

15-18Jährige 18-21Jährige 21-24Jährige

Erwerbst. ALO SchülerIn Lehrling Sonst

2. Dropouts aus dem Bildungssystem

Nach Darstellung der Rahmenbedingungen wird die Aufmerksamkeit nunmehr der ersten der beiden Teilgruppen, die eingehend analysiert werden sollen – den Dropouts – zugewandt.

Die Dropouts – definiert als Jugendliche, die keinen über die Pflichtschule hinausreichenden Abschluss vorweisen können und sich auch nicht mehr in Ausbildung befinden – sind bezo- gen auf die Arbeitsmarktstati von Abschnitt 1 unter den Erwerbstätigen, den Arbeitslosen oder jenen Jugendlichen zu finden, die einen ‚sonstigen’ Status aufweisen. Die Gruppe der Dropouts wird im Anschluss hinsichtlich ihres Anteils an der Kohorte bestimmt, sowie nach soziodemographischen und schichtspezifischen Merkmalen beschrieben.

2.1. Ausmaß

Der Anteil der Dropouts in der Altersgruppe der 15-24-Jährigen sinkt von 13,3% im Jahr 1994/95 auf 9% im Jahr 2002/03. Diese Entwicklung verläuft jedoch, wie in Grafik 3 ersicht- lich wird, nicht kontinuierlich, sondern verglichen zu der relativ dynamischen Entwicklung bis zum Ende der 1990er Jahre bleibt der Anteil seit dem Jahr 2000 relativ konstant. Ein Rück- gang der Dropoutquote bei zugleich steigender Bildungsbeteiligung kann als ein nicht weiter überraschendes Ergebnis bezeichnet werden. Interessant jedoch ist, dass die zuvor merklich sichtbare Abschwächung bei den Zuwachsraten der Bildungsbeteiligung seit 2000 ebenso deutlich in einer Verflachung des Rückgangs der Dropouts sichtbar wird.

Ein Anteil an Dropouts in Höhe von ca. 9% ist auch das Ergebnis für den EU- Schlüsselindikator zu den frühen SchulabgängerInnen, wie er auf Basis der europäischen Arbeitskräfteerhebung von EUROSTAT berechnet wird.

2Demnach liegt der durchschnittliche Anteil an Dropouts unter den EU-25 bei 15,7%. Österreich ist mit einem Anteil von knapp 9%

im vorderen Drittel der EU-Staaten zu finden, weist aber dennoch einen beträchtlichen Ab- stand zu Norwegen mit 4,5% aber auch zur Tschechischen Republik, Polen oder Kroatien auf, deren Dropout-Anteil im Jahr 2004 bei ca. 6% liegt. Eingedenk der stagnativen Entwick- lung in Österreich ist es also erforderlich zusätzliche bildungspolitische Anstrengungen zu setzen, sollen auch hierzulande die Werte der europäischen Spitzenreiter erreicht werden.

Der Dropout-Anteil in Österreich war in den letzten Jahren bei den 15/16-Jährigen mit 5,9%

am geringsten, steigt jedoch mit dem Alter auf bis zu 12,6% bei den 23/24-Jährigen an. Dies bedeutet, dass die Hälfte der Dropouts bereits am Ende der Pflichtschule aus dem Bildungs- system ausscheidet, während die zweite Hälfte nach der Pflichtschule die Ausbildung fort- setzt, aber noch vor einem Abschluss auf der Sekundarstufe II das Bildungssystem verlässt.

2 Dieser EU-Schlüsselindikator ist definiert als Anteil an der Kohorte der 18-24-Jährigen, die keinen Abschluss über dem ISCED-Level 2 aufweisen und sich derzeit nicht in Ausbildung befinden.

Grafik 3: Entwicklung des Dropout-Anteils innerhalb der Jahreskohorten 1994-2003

3Grafik 4: Entwicklung des Dropout-Anteils in ausgewählten Jahreskohorten 1994-2003

3 Die Tabelle mit den genauen Prozentwerten zu dieser und nachfolgender Grafik findet sich im Anhang auf S. 59f.

Anteil der Dropouts nach Kohorten

(Quelle: Statistik Austria, Berechnungen: IHS)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 DO-15/16j DO-17/18j DO-19/20j DO-21/22j DO-23/24j Gesamt

Anteil der Dropouts nach Kohorten

(Quelle: Statistik Austria, Berechnungen: IHS)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03

DO-15/16j DO-19/20j GesamtGrafik 5: Entwicklung des Dropout-Anteils über die Alterskohorten 1994-2003

Betrachtet man den Anteil der Dropouts differenziert nach dem Geschlecht so erkennt man in Grafik 6, dass junge Frauen etwas gefährdeter sind frühzeitig aus dem Bildungssystem auszuscheiden, als junge Männer. Während dieser Anteilsunterschied der Frauen verglichen zum Durchschnitt in der Kohorte der 15/16-Jährigen noch meist deutlich unter einem Pro- zentpunkt liegt, steigen die Diskrepanzen bei den 23/24-Jährigen auf über 2%-Punkte in Relation zum Durchschnitt und über 4%-Punkte in Relation der jungen Frauen zu den jungen Männern an, wobei festzustellen ist, dass sich diese Unterschiede im Laufe der Zeit verrin- gern. Obwohl die Bildungsbeteiligung junger Frauen ab der Sekundarstufe II mittlerweile über jener der Männer liegt, sind sie dennoch in höherem Ausmaß davon bedroht frühzeitig aus dem Bildungssystem auszuscheiden. Dies könnte eingedenk der steigenden Diskrepan- zen mit zunehmendem Alter darauf hindeuten, dass Frauen aufgrund familiärer Verpflichtun- gen, wie sie sich im Arbeitsmarktstatus ‚sonstiges’ wiederfinden (z.B. haushaltsführend, ka- renziert), ihre Ausbildungen noch vor einem Abschluss abbrechen. Der in Grafik 1 auf Seite 9 ausgewiesene Anteil von 17,4% an 23/24-jährigen Frauen, die diesen Arbeitsmarktstatus aufweisen, kann als Indiz dafür gewertet werden, da dieser Anteil 8%-Punkte über dem Durchschnitt liegt.

Entwicklung des Dropout-Anteils mit zunehmendem Alter

(Quelle. Statistik Austria, Berechnungen: IHS)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

DO- 15/16j

DO- 16/17j

DO- 17/18j

DO- 18/19j

DO- 19/20j

DO- 20/21j

DO- 21/22j

DO- 22/23j

DO- 23/24j 1994/95 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03

Grafik 6: Entwicklung des Dropout-Anteils nach Kohorten und Geschlecht 1994-2003

42.2. Soziodemographische Merkmale von Dropouts

Während der Anteil der Dropouts sogar Gegenstand eines EU-Schlüsselindikators ist, sind die Informationen zur Beschreibung dieser Gruppe nach soziodemographischen Merkmalen in Österreich gering. Dementsprechend stellen die im Anschluss dargestellten Analyseer- gebnisse einen wesentlichen Fortschritt für die Planung politischer Interventionsstrategien dar, da herausgearbeitet wird, welche Personengruppen vom frühzeitigen Bildungsabbruch am meisten betroffen sind. Die Ergebnisse ermöglichen demnach eine zielgerichtete Pla- nung von Maßnamen, da sie eine exaktere Zielgruppenausrichtung erleichtern. Die Be- schreibung soziodemographischer Merkmale orientiert sich dabei an den Möglichkeiten, die im Rahmen der Analyse von Mikrozensen gegeben sind. Demzufolge werden die Bildungs- abbrecherInnen im Anschluss hinsichtlich ihres ethnischen Hintergrundes, ihrer regionalen Herkunft sowie ihres Arbeitsmarktstatus differenziert dargestellt sowie nach dem Merkmal Stadt-Land untersucht.

Um die Über- bzw. Unterrepräsentation bestimmter Personengruppen unter den Dropouts darzustellen werden sogenannte Disproportionalitätsfaktoren (von Dropouts) berechnet.

Die Berechnung erfolgt, indem der Anteil einer bestimmten Merkmalsausprägung unter den

4 Die Tabelle mit den genauen Prozentwerten zu dieser Grafik findet sich im Anhang auf Seite 60.

Dropoutanteil nach Kohorten und Geschlecht

(Quelle. Statistik Austria, Berechnungen: IHS)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03

DO-15/16j-sum DO-15/16j-fem DO-19/20j-sum

DO-19/20j-fem DO-23/24j-sum DO-23/24j-fem

Dropouts durch den Anteil eben dieser Merkmalsausprägung in der Grundgesamtheit divi- diert wird. Wären beide Anteile gleich groß – also keine Über- oder Unterrepräsentation zu beobachten – würde sich ein Wert von 1 ergeben. Demnach sind Werte unter 1 Indikatoren für Unterrepräsentation eines Merkmals unter den Dropouts und Werte über 1 Indikatoren für Überrepräsentation unter den Dropouts. Ergibt sich also für ein bestimmtes Merkmal (z.B.

nicht österreichische StaatsbürgerInnenschaft) unter den Dropouts ein Wert von drei bedeu- tet dies, dass MigrantInnen unter den Dropouts verglichen zur Grundgesamtheit um das Dreifache überrepräsentiert sind.

2.2.1. Ethnische Herkunft

Mit dem Beispiel zuvor wurde bereits das Thema des ersten soziodemographischen Merk- mals angesprochen, die ethnische Herkunft. Auf Basis des Mikrozensus ist es leider nicht möglich tatsächlich die ethnische Herkunft zu analysieren, sondern es steht einzig die Vari- able StaatsbürgerInnenschaft zur Verfügung. Daher wird ein Gutteil der MigrantInnen bzw.

Personen mit nicht-deutscher Muttersprache unter der Gruppe der ÖsterreicherInnen einge- reiht, da sie als Angehörige der zweiten oder dritten Generation bereits über die österreichi- sche Staatsbürgerschaft verfügen. Diese Unschärfe bedeutet tendenziell, dass die Ungleich- heitsrelationen nach ethnischer Herkunft noch deutlicher ausgeprägt sind, als sie auf Basis dieser Berechnungen sichtbar werden.

Grafik 7: Disproportionalitätsfaktoren von Dropouts nach ethnischer Herkunft

Disproportionalitätsfaktoren von Dropouts nach ethnischer Herkunft

(Quelle: Statistik Austria, Berechnungen: IHS)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

19 94 /9 5

19 95 /9 6

19 96 /9 7

19 97 /9 8

19 98 /9 9

19 99 /0 0

20 00 /0 1

20 01 /0 2

20 02 /0 3

JG1-3-Ö JG1-3-Mig JG4-6-Ö JG4-6-Mig JG7-9-Ö JG7-9-Mig

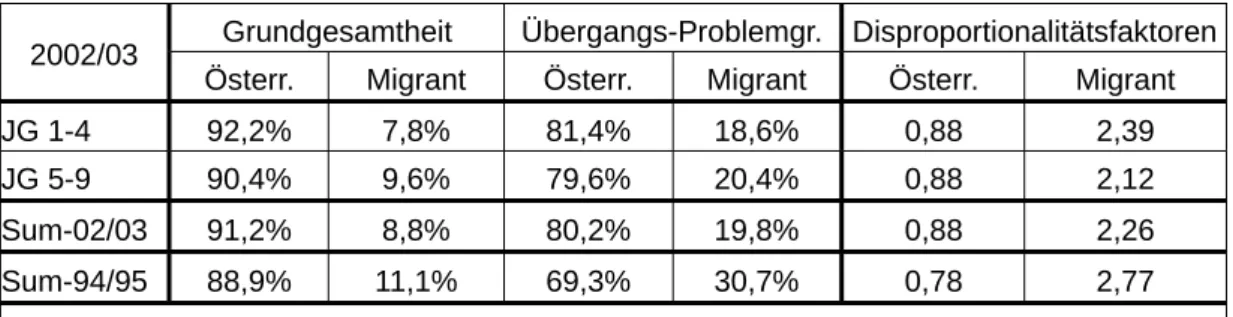

MigrantInnen – also nicht österreichische StaatsbürgerInnen – sind unter den Dropouts über ein Jahrzehnt weitgehend unverändert hochgradig überrepräsentiert. Liegt ihr Anteil in der Grundgesamtheit 2002/03 bei knapp 9% so weist entsprechend der Angaben in Tabelle 1 mehr als ein Viertel der Dropouts einen migrantischen Hintergrund auf. So sind MigrantInnen unter den Dropouts um das beinahe dreifache überrepräsentiert, d.h. stärker davon betroffen frühzeitig aus dem Bildungssystem auszuscheiden. Der Disproportionalitätsfaktor, worin diese Ungleichheitsrelationen ausgedrückt werden, liegt demnach bei 2,9.

Tabelle 1: MigrantInnenanteil in der Grundgesamtheit und unter den Dropouts 2002/03

Grundgesamtheit Dropouts Disproportionalitätsfaktor 2002/03

Österr. Migrant. Österr. Migrant. Österr. Migrant.

JG 1-3

592,5% 7,5% 79,2% 20,8% 0,86 2,77

JG 4-6 90,8% 9,2% 74,5% 25,5% 0,82 2,79

JG 7-9 90,3% 9,7% 70,7% 29,3% 0,78 3,03

Sum-02/03 91,2% 8,8% 74,4% 25,6% 0,82 2,91

Sum-94/95 88,9% 11,1% 68,2% 31,8% 0,77 2,88

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen: IHS

Diese Ungleichheitsrelationen verschärfen sich mit zunehmendem Alter. Während unter den 15-18-Jährigen 21% der Dropouts einen migrantischen Hintergrund aufweisen, sind es be- reits 30% bei den 21-24-Jährigen Dropouts. Demzufolge steigt mit zunehmendem Alter, wie in Grafik 7 ersichtlich wird, auch das Ausmaß der Überrepräsentation von MigrantInnen unter den Dropouts an.

Dies ist ein sehr deutliches Ergebnis, dass trotz vieler bereits bekannter Indizien, die in die Richtung verminderter Bildungschancen für MigrantInnen deuten, ob seines Ausmaßes über- rascht. Eine erste dringliche Zielgruppe bildungspolitischer Interventionen, die auf die Re- duktion des Dropout-Anteils gerichtet sind, stellen demnach MigrantInnen im österreichi- schen Bildungssystem dar.

5 Mit JG 1-3 werden die ersten drei untersuchten Jahrgänge, d.h. die 15/16jährigen, die 16/17jährigen und die 17/18jährigen bezeichnet. Die Kürzel JG 4-6 bzw. JG 7-9 sind analog zu verstehen. Je nach Größe der betrachteten Subgruppen werden die Jahrgänge in manche der folgenden Darstellungen von 1-4 bzw. 5-9 zusammengefasst.

Wird die statistische Schwankung bei einer Differenzierung in Altersgruppen zu hoch erfolgt zuweilen auch nur eine Darstellung für die Gesamtgruppe der 15-24 Jährigen.

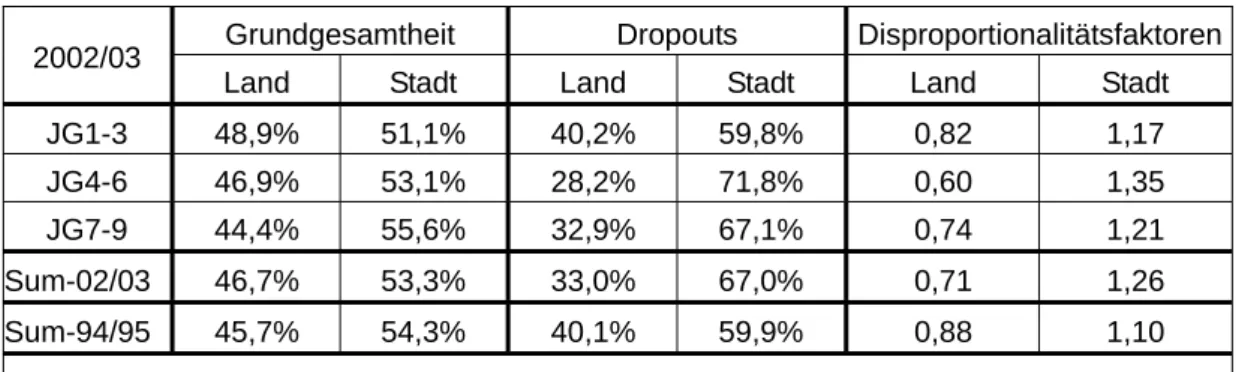

2.2.2. Unterschied nach Stadt-Land

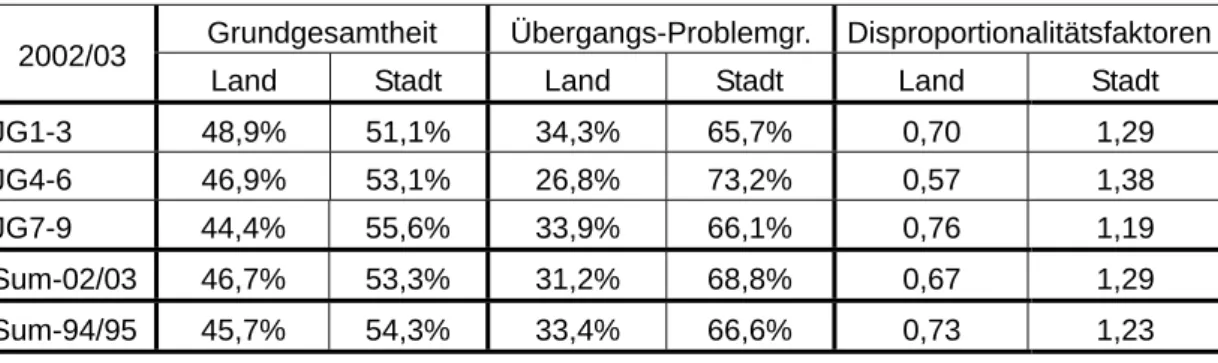

6Das Phänomen des vorzeitigen Bildungsabbruches ist stärker in den Städten als am Land anzutreffen.

7Während gut 53% der Grundgesamtheit in Städten lebt, haben 67% der Drop- outs ihren Hauptwohnsitz in Städten (vergleiche dazu Tabelle 2). Tendenziell verstärken sich die Unterschiede zwischen Stadt und Land im Laufe der letzten 10 Jahre. Lag 1994/95 der Anteilsunterschied von Stadt und Land zwischen der Grundgesamtheit und den Dropouts noch bei 5%-Punkten, beträgt er 2002/03 bereits mehr als 13%-Punkte. Dementsprechend steigt der Disproportionalitätsfaktor für die Stadt in Grafik 8 von 1,1 auf beinahe 1,3.

Demgegenüber ist kein eindeutiger Trend in Abhängigkeit vom Alter der Dropouts festzustellen, die Ungleichheitsrelation zwischen Stadt und Land bleibt also differenziert nach dem Alter relativ konstant. In der Grafik sichtbare Schwankungen dürften einzig auf statistische Schwankungen ohne empirische Evidenz zurückzuführen sein.

Grafik 8: Disproportionalitätsfaktoren von Dropouts nach Stadt/Land 2002/03

Der Unterschied zwischen Stadt und Land ist bei weitem nicht so deutlich ausgeprägt wie jener nach der ethnischen Herkunft, wiewohl zwischen diesen beiden Variablen Interaktionen bestehen, da der MigrantInnenanteil in der Stadt ein höherer ist. Dennoch ist es ein interes- santes Ergebnis, dass sich die Bildungsbenachteiligung nunmehr vom Land in die Stadt zu

6 In Ergänzung zu diesem Abschnitt werden im Anhang auch regionale Differenzierungen vorgenommen.

7 Operationalisiert wurde diese Unterscheidung in Stadt/Land über die Mikrozensusvariable des Agraranteils. Dem- nach wurde ein Agraranteil unter 3% als Stadt und ein Agraranteil von über 3% als Land definiert.

Disproportionalitätsfaktoren von Dropouts nach Stadt/Land

(Quelle: Statistik Austria, Berechnungen: IHS)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03

JG1-3-Land JG1-3-Stadt JG4-6-Land

JG4-6-Stadt JG7-9-Land JG7-9-Stadt

verlagern scheint. War ein ländlicher Wohnsitz in den frühen Jahren der bildungspolitischen Chancengleichheitsdiskussion noch ein Indiz für Benachteiligung, hat sich die Situation nunmehr zumindest hinsichtlich der Gefahr aus dem Bildungssystem auszuscheiden ge- wandelt. Von einer völligen Trendwende zu sprechen wäre sicherlich verfrüht, denn die Bil- dungsbeteiligung in den Städten ist immer noch eine höhere und die Qualifikationsstruktur der Wohnbevölkerung ist es auch. Daher kann in den Städten verglichen zum Land von ei- ner zunehmenden Polarisierung gesprochen werden.

Tabelle 2: Stadt/Land-Verteilung in der Grundgesamtheit und bei Dropouts 2002/03

Grundgesamtheit Dropouts Disproportionalitätsfaktoren 2002/03

Land Stadt Land Stadt Land Stadt

JG1-3 48,9% 51,1% 40,2% 59,8% 0,82 1,17

JG4-6 46,9% 53,1% 28,2% 71,8% 0,60 1,35

JG7-9 44,4% 55,6% 32,9% 67,1% 0,74 1,21

Sum-02/03 46,7% 53,3% 33,0% 67,0% 0,71 1,26

Sum-94/95 45,7% 54,3% 40,1% 59,9% 0,88 1,10

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen: IHS

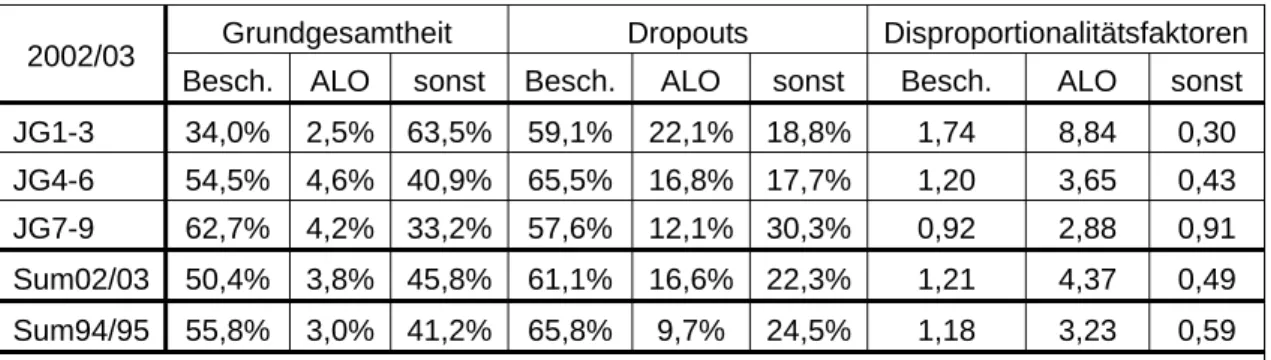

2.2.3. Arbeitsmarktstatus

Der Arbeitsmarktstatus wird hier in den Ausprägungen beschäftigt, arbeitslos und sonstiger Status unterschieden. In der Kategorie ’sonstiges’ sind zur Sicherstellung einer genügenden Fallzahl auch SchülerInnen/StudentInnen und Lehrlinge integriert.

Werden die Betrachtungen beim Anteil der Arbeitslosen unter den Dropouts begonnen, so

beträgt dieser 2002/03 ein Vielfaches (17%) verglichen zur Grundgesamtheit (4%). Bei die-

ser Gegenüberstellung gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass sich ein Großteil der Grund-

gesamtheit noch in Ausbildung befindet, demnach noch nicht in das Arbeitskräftepotenzial

übergetreten ist und daher alleine schon aus diesem Grund nicht arbeitslos sein kann. Viel

aussagekräftiger als die Gegenüberstellung ist die Feststellung, dass der Anteil der Arbeits-

losen unter den Dropouts im Laufe der letzten 10 Jahre deutlich stärker zunimmt (+7%-

Punkte) als in der Grundgesamtheit (+1%-Punkt). Demnach verschlechtern sich die ohnehin

bereits bescheidenen Aussichten der Dropouts auf eine berufliche Karriere zunehmend.

Grafik 9: Arbeitslosenanteil unter Dropouts und in der Grundgesamtheit 1994-2003

8Betrachtet man in Tabelle 3 die Entwicklung der Arbeitsmarktstati der beiden Gruppen über die Alterskohorten hinweg verringern sich die Ungleichheitsrelationen, da immer größere Anteile der Grundgesamtheit zumeist nach einem Bildungsabschluss in das Arbeitskräftepo- tential übertreten und demzufolge in den meisten Fällen entweder beschäftigt oder z.T. auch arbeitslos sind. Gleichzeitig verliert parallel zu dieser Entwicklung der Status ‚sonstiges’ an Bedeutung.

Tabelle 3: Verteilung der Arbeitsmarktstati bei Dropouts und in der Grundgesamtheit Grundgesamtheit Dropouts Disproportionalitätsfaktoren 2002/03

Besch. ALO sonst Besch. ALO sonst Besch. ALO sonst JG1-3 34,0% 2,5% 63,5% 59,1% 22,1% 18,8% 1,74 8,84 0,30 JG4-6 54,5% 4,6% 40,9% 65,5% 16,8% 17,7% 1,20 3,65 0,43 JG7-9 62,7% 4,2% 33,2% 57,6% 12,1% 30,3% 0,92 2,88 0,91 Sum02/03 50,4% 3,8% 45,8% 61,1% 16,6% 22,3% 1,21 4,37 0,49 Sum94/95 55,8% 3,0% 41,2% 65,8% 9,7% 24,5% 1,18 3,23 0,59

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen: IHS

88

Die Tabelle mit den genauen Prozentwerten zu dieser Grafik findet sich im Anhang auf Seite 60.

Anteil Arbeitsloser

(Quelle: Statistik Austria, Berechnungen: IHS)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1994/

95 1995/

96 1996/

97 1997/

98 1998/

99 1999/

00 2000/

01 2001/

02 2002/

03

JG1-3-DO JG1-3-GG JG4-6-DO JG4-6-GG

JG7-9-DO JG7-9-GG

Versucht man nun unter den ohnehin bereits benachteiligten Dropouts die Gruppe der ex- trem benachteiligten Jugendlichen zu identifizieren, so hat man sie in den arbeitslosen Drop- outs gefunden. Es handelt sich dabei bezogen auf die Kohortenstärke um jährlich ca. 1.400 Jugendliche, die ohne entsprechenden Bildungsabschluss von der Ausbildung direkt in die Arbeitslosigkeit wechseln und in Zeiten steigender Qualifikationsanforderungen der Gefahr einer dauerhaften Ausgrenzung ausgesetzt sind. Zu dieser Gruppe extrem Benachteiligter kann z.T. auch noch jener Anteil hinzugerechnet werden, der in Tabelle 3 als Arbeits- marktstatus ‚sonstiges’ aufweist. Da sich unter ‚sonstiges’ definitionsgemäß bei dieser Grup- pe keine Personen in Ausbildung finden, darf angenommen werden, dass es sich hierbei um weitgehend beschäftigungs- und orientierungslose Jugendliche handelt, sobald jene Jugend- lichen in Abzug gebracht werden, die sich in Karenz befinden. Werden von den 22,3% in der Tabelle die 4,6%-Punkte der Dropouts in Abzug gebracht, die sich in Karenz befinden, erhöht der ‚sonstige’ Status die Gruppe Extrembenachteiligter unter den Dropouts um weitere 1.500 Personen, weshalb in Summe 2.900 Jugendliche jährlich – über alle 9 betrachteten Kohorten aufsummiert handelt es sich demnach um ca. 26.000 Jugendliche beziehungsweise um 3,1% der Kohorte – ganz besonderer Unterstützung bedürfen. Doch auch jene Jugendlichen, die ohne entsprechenden Abschluss aus dem Bildungssystem ausscheiden und in ein Be- schäftigungsverhältnis wechseln, es sind dies ca. 60% der Dropouts, können nicht als Per- sonengruppe angesehen werden, die trotz Qualifikationsmängel eine erfolgreiche Berufskar- riere begonnen haben, da anzunehmen ist, dass die gefundene Beschäftigung niedrig ent- lohnt wird und einer hohen Fluktuation unterworfen ist.

2.3. Sozialer Hintergrund von Dropouts

Neben der Darstellung von Merkmalen der Dropouts selbst, war es das Ziel der Analyse auch den sozialen Hintergrund aus dem diese Personen entstammen zu charakterisieren.

Diese Information ist in der Datengrundlage des Mikrozensus per se nicht gegeben. Viel- mehr war es notwendig über ein aufwändiges Verknüpfungsverfahren unter zu Hilfenahme u.a. der Variablen Haushaltskennzahl und der Stellung im Haushalt den Dropouts die Eltern- informationen zuzuspielen. Über dieses Verknüpfungsverfahren war es möglich für zwei Drittel der Jugendlichen die Eltern zu identifizieren, während für das dritte Drittel entspre- chende Angaben fehlten. Als Elterninformationen zugespielt wurden in erster Linie Väter- merkmale, falls diese nicht verfügbar waren Müttermerkmale. Die Entscheidung für Väter- merkmale als primäre Informationsquelle fiel, da die Variationsbreite hierbei (d.h. z.B. bei der beruflichen Stellung) eine größere ist und demnach bessere Differenzierungen zwischen den Dropouts und der Grundgesamtheit möglich sind.

Der soziale Hintergrund wird anhand der Merkmale Bildungsstand der Eltern, berufliche Stel-

lung der Eltern und Arbeitsmarktstatus der Eltern beschrieben. Mit diesen Berechnungen,

Analysen und Darstellungen wird für die österreichische Bildungsforschung weitgehendes

Neuland betreten, da diese Informationen bislang nicht verfügbar waren. Der soziale Hinter- grund wird in Österreich statistisch einzig und alleine für die Studierenden im Rahmen der Hochschulstatistik erhoben. Vereinzelt finden sich Studien über soziale Aspekte des Ausbil- dungswahlverhaltens bzw. der sozialen Zusammensetzung von SchülerInnen/StudentInnen (vgl. dazu: Fischer-Kowalski/Buzek (1979), Schlögl/Lachmayer (2004), Schmid (2003), Wroblewski/Unger (2003)) Untersuchungen zum sozialen Hintergrund von Dropouts jedoch finden sich keine.

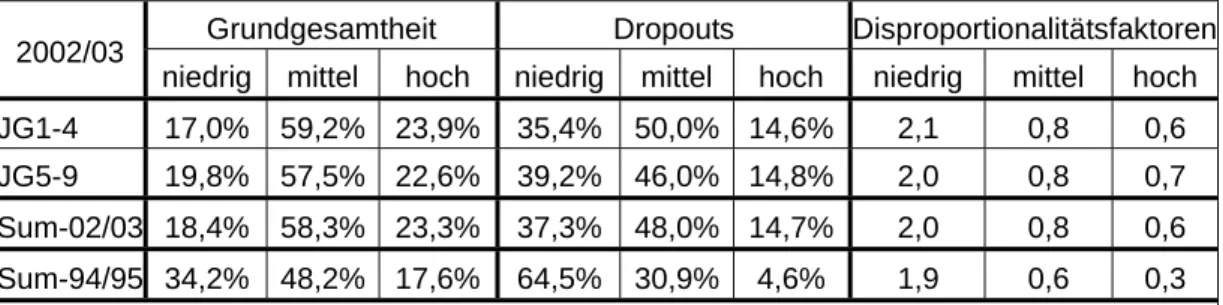

2.3.1. Bildungsstand der Eltern

Der Anteil von Eltern mit einem niedrigen Bildungsabschluss (Pflichtschule) ist unter den Dropouts (37,3%) doppelt so hoch wie in der Grundgesamtheit der Eltern (18,4%), mittlere (Lehre sowie BMS) und v.a. höhere Abschlüsse der Eltern (Matura und Tertiärbildung) sind unter den Dropouts stark unterrepräsentiert. So verfügen entsprechend der Angaben in Tabelle 4 nur 48% der Dropouteltern über mittlere und 14,7% über höhere Bildung, während dies in der Grundgesamtheit auf 58,3% der Eltern für mittlere Abschlüsse und auf 23,3% für höhere Abschlüsse zutrifft.

Tabelle 4: Bildungsstand der Eltern im Vergleich von Dropouts und Grundgesamtheit Grundgesamtheit Dropouts Disproportionalitätsfaktoren 2002/03

niedrig mittel hoch niedrig mittel hoch niedrig mittel hoch JG1-4 17,0% 59,2% 23,9% 35,4% 50,0% 14,6% 2,1 0,8 0,6 JG5-9 19,8% 57,5% 22,6% 39,2% 46,0% 14,8% 2,0 0,8 0,7 Sum-02/03 18,4% 58,3% 23,3% 37,3% 48,0% 14,7% 2,0 0,8 0,6 Sum-94/95 34,2% 48,2% 17,6% 64,5% 30,9% 4,6% 1,9 0,6 0,3

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen: IHS

Aufgrund des unter Dropout-Eltern etwas stärker steigenden Qualifikationsniveaus (+17%- Punkte bei mittlerer und +10%-Punkte bei hoher Bildung) als in der Grundgesamtheit (+10%- Punkte bei mittlerer und +6%-Punkte bei hoher Bildung) verringern sich die Ungleichheitsre- lationen im Laufe von 10 Jahren tendenziell, wie dies auch in Grafik 10 durch den Anstieg der ‚Disproportionalitätsfaktorenkurven’ für mittlere und höhere Bildung sichtbar wird. Die Ungleichheitsrelationen hinsichtlich niedriger Elternbildung bleiben jedoch trotz eines absolut betrachtet stärkeren Rückgangs bei den Dropout Eltern konstant. So hat sich in der Grund- gesamtheit der Anteil von Eltern mit niedriger Bildung zwischen 1994 und 2003 um 46%

verringert, während der Rückgang bei den Dropouteltern nur 42% beträgt. Nach wie vor, so der empirisch fundierte Schluss, wird Bildung am unteren Ende der Qualifikationshierarchie zu einem beträchtlichen Ausmaß vererbt. Dass dies am oberen Ende der Ausbildungsleiter ebenso der Fall ist, zeigen Untersuchungen zur sozialen Herkunft Studierender (dazu vgl.:

Steiner (1998)).

Grafik 10: Disproportionalitätsfaktoren des Bildungsstandes von Dropout-Eltern

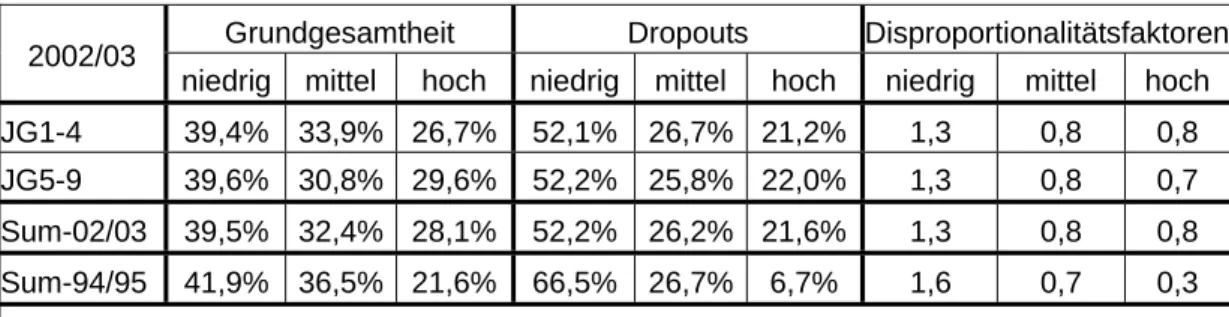

2.3.2. Berufliche Stellung der Eltern

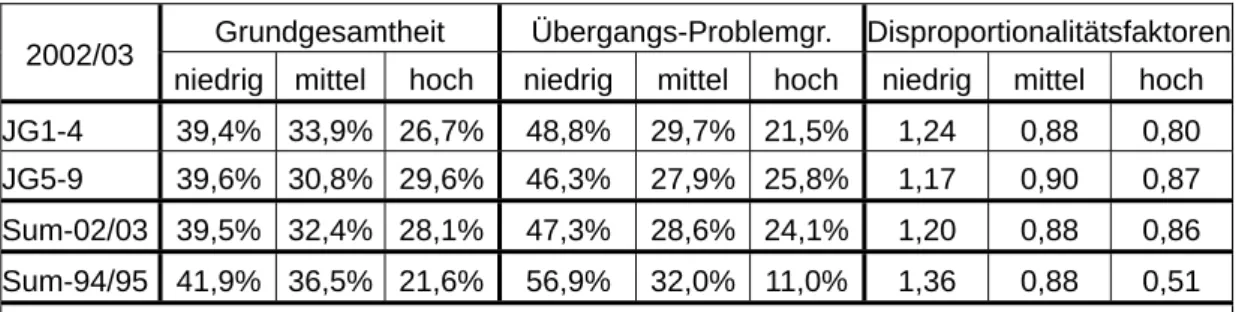

Der Anteil von Eltern mit einer niedrigen beruflichen Stellung (Hilfsarbeit) beträgt unter den Dropouts 52% in der Grundgesamtheit der Eltern jedoch nur 39%, mittlere (z.B. Facharbei- ter) und höhere berufliche Stellungen der Eltern (z.B. höher und hochqualifizierte sowie füh- rende Tätigkeiten) sind unter den Dropouteltern unterrepräsentiert. So, liegt wie aus Tabelle 5 ersichtlich wird, der Anteil mittlerer Tätigkeiten bei den Dropouteltern 6%-Punkte, der Anteil höherer Tätigkeiten 7%-Punkte unter dem entsprechenden Wert der Grundgesamtheit. Die Ungleichheitsrelationen sind also deutlich, nicht so deutlich jedoch, wie dies bei der Bildung der Eltern zu Tage getreten ist. Demnach liegt der Disproportionalitätsfaktor für eine niedrige berufliche Stellung 2002/03 ‚nur’ bei 1,3 während jener für einen niedrigen Bildungsab- schluss bei 2,0 gelegen ist.

Disproportionalitätsfaktoren des Bildungsstandes von Dropout-Eltern

(Quelle: Statistik Austria, Berechnungen: IHS)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 JG1-4-niedrig JG1-4-mittel JG1-4-hoch JG5-9-niedrig JG5-9-mittel JG5-9-hoch

Tabelle 5: Berufsstellung der Eltern im Vergleich von Dropouts und Grundgesamtheit Grundgesamtheit Dropouts Disproportionalitätsfaktoren 2002/03

niedrig mittel hoch niedrig mittel hoch niedrig mittel hoch JG1-4 39,4% 33,9% 26,7% 52,1% 26,7% 21,2% 1,3 0,8 0,8 JG5-9 39,6% 30,8% 29,6% 52,2% 25,8% 22,0% 1,3 0,8 0,7 Sum-02/03 39,5% 32,4% 28,1% 52,2% 26,2% 21,6% 1,3 0,8 0,8 Sum-94/95 41,9% 36,5% 21,6% 66,5% 26,7% 6,7% 1,6 0,7 0,3

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen: IHS

Aufgrund der unter Dropout-Eltern stärker steigenden beruflichen Stellung (+15%-Punkte bei hoher beruflicher Stellung) als in der Grundgesamtheit (+7%-Punkte bei hoher beruflicher Stellung) verringern sich die Ungleichheitsrelationen im Laufe von 10 Jahren merklich. Be- trug der Disproportionalitätsfaktor in Grafik 11 für eine niedrige berufliche Stellung 1994/95 noch 1,6 und jener für eine hohe berufliche Stellung 0,3 liegen die entsprechenden Werte für 2002/03 bei 1,3 bzw. 0,8.

Grafik 11: Disproportionalitätsfaktoren der beruflichen Stellung von Dropout-Eltern

Trotz dieser Entwicklung in Richtung sich verringernder Ungleichheitsrelationen hinsichtlich dieses Merkmals sind die Unterschiede immer noch beträchtlich und würde es bei dieser

Disproportionalitätsfaktoren der beruflichen Stellung von Dropout-Eltern

(Quelle: Statistik Austria, Berechnungen: IHS)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 JG1-4-niedrig JG1-4-mittel JG1-4-hoch JG5-9-niedrig

JG5-9-mittel JG5-9-hoch

Geschwindigkeit einer Entwicklung in die selbe Richtung für weitere 10 Jahre bedürfen, bis sich die Verhältnisse angeglichen haben, was bei der derzeitigen Situation am Arbeitsmarkt eher unwahrscheinlich sein dürfte. Im Umkehrschluss bedeutet der Befund sich verringern- der Ungleichheitsrelationen hinsichtlich der beruflichen Stellung der Eltern aber auch, dass zunehmend Kinder aus besser situierten Verhältnissen von einem vorzeitigen Bildungsab- bruch betroffen sind.

2.3.3. Arbeitsmarktstatus der Eltern

Die Eltern von Dropouts sind zweieinhalb mal so häufig arbeitslos wie alle Eltern in der Grundgesamtheit. So beträgt der Anteil arbeitloser Eltern, wie aus Tabelle 6 ersichtlich, unter den Dropouts 8,7% während dieser Anteil in der Grundgesamtheit 3,4% beträgt. Demgegen- über ist der Anteil beschäftigter Eltern in der Grundgesamtheit 9%-Punkte höher als bei den Dropouts. Vor allem die Ungleichheitsrelationen hinsichtlich des Arbeitslosigkeitsrisikos sind also enorm und liegen sogar noch höher als jene bei niedriger Elternbildung. Wenn man sich vor Augen führt, dass die beruflichen Karriereaussichten von Dropouts in den meisten Fällen bescheiden sein werden und die Beschäftigungslaufbahn durch häufige Episoden von Ar- beitslosigkeit unterbrochen sein wird, liefert dieser empirische Befund Indizien dafür, dass sich bei den Dropouts nicht nur der niedrige Bildungsstatus, sondern auch die Arbeitslosig- keit vererbt.

Tabelle 6: Arbeitsmarktstatus der Eltern im Vergleich Dropouts zur Grundgesamtheit

Grundgesamtheit Dropouts Disproportionalitätsfaktoren 2002/03

Beschäft. ALO sonst Beschäft. ALO sonst Beschäft. ALO sonst JG1-4 89,3% 3,6% 7,1% 81,9% 6,6% 11,5% 0,92 1,85 1,61 JG5-9 81,1% 3,4% 15,6% 71,1% 10,4% 18,5% 0,88 3,09 1,19 Sum-02/03 85,3% 3,5% 11,2% 76,4% 8,6% 15,0% 0,9 2,45 1,34 Sum-94/95 81,0% 3,4% 15,6% 71,9% 8,7% 19,4% 0,89 2,54 1,25

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen: IHS

War bei den beiden Indikatoren zuvor eine tendenzielle Entschärfung dieser Ungleichheitsre-

lationen festzustellen trifft dies auf die Variable Arbeitsmarktstatus nicht zu. Zwar steigt der

Anteil beschäftigter Eltern in beiden Gruppen jeweils auf Kosten des Status ‚sonstiges’, doch

bleiben die Verhältnisse über 10 Jahre hinweg mehr oder minder konstant. Die in Grafik 12

dargestellte Entwicklung der Disproportionalitätsfaktoren von 1994-2003 legt diese Schluss-

folgerung, wenn statistische Schwankungen außer Acht bleiben, nahe.

Grafik 12: Disproportionalitätsfaktoren des Arbeitsmarktstatus von Dropout-Eltern

Kurz zusammengefasst ist das Ergebnis also folgendes: Einem sinkenden Dropoutanteil steht die nach wie vor selektive Zusammensetzung dieser Gruppe gegenüber. MigrantInnen sowie Eltern mit niedriger Bildung sind unter den Dropouts stark überrepräsentiert. Darüber hinaus sind sowohl die Dropouts als auch ihre Eltern viel stärker von Arbeitslosigkeit betrof- fen als die in der Grundgesamtheit der Fall ist.

2.4. Dropout- und Selektivitätsindikatoren aus der Bildungsstatistik

Da die Analyse des Mikrozensus nicht erlaubt festzustellen, aus welchen Schulformen die Dropouts ausscheiden und darüber hinaus eine Analyse der ethnischen Herkunft nur über die Staatsbürgerschaft angenähert werden kann, erfolgt an dieser Stelle nun eine Darstel- lung der Analyse verschiedener Dropout- und Selektivitätsindikatoren aus der Bildungsstatis- tik. Auf Basis der Bildungsstatistik ist es möglich Verlustraten einzelner Schulformen über Schulstufen hinweg zu berechnen um sich der Frage anzunähern, aus welchen Schulformen die Dropouts ausscheiden. Darüber hinaus weist die Bildungsstatistik SchülerInnen mit nicht- deutscher Muttersprache unabhängig von ihrer StaatsbürgerInnenschaft aus. Mithin ist es durch die Berechnung dieses Anteils zwar nicht möglich die Gruppe der Dropouts näher zu

Disproportionalitätsfaktoren für Dropout-Eltern nach AM-Status

(Quelle: Statistik Austria, Berechnungen: IHS)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03

Besch ALO sonst

beschreiben, dafür jedoch kann aufgezeigt werden, wie selektiv das österreichische Bil- dungssystem in Hinblick auf SchülerInnen mit nicht-deutscher Muttersprache ist.

2.4.1. Verlustrate von BMHS

Da es über die Schulstatistik unmöglich ist Dropoutraten zu berechnen stellt die Berechnung von Verlustraten einzelner Schulformen nur eine Annäherung an die Fragestellung dar, wel- chen Schulformen die Dropouts entstammen, die zuvor dargestellt wurden. Die grundsätzli- che Problematik der Schulstatistik besteht darin, dass sie einzig und alleine Bestandsdaten und keine Bewegungsdaten umfasst. Es ist also bekannt, wie viele SchülerInnen sich in den verschiedenen Schulformen auf den einzelnen Schulstufen befinden. Sobald jedoch ein Ver- lauf über mehrere Schuljahre hinweg betrachtet wird, können keine Wanderungsbewegun- gen nachgezeichnet werden. Wenn sich also in einem Schuljahr in den ersten Klassen einer berufsbildenden höheren Schule z.B. 100 SchülerInnen befinden und im Jahr darauf in den zweiten Klassen nur mehr 75, hat die entsprechende Schule zwar 25% ihrer SchülerInnen verloren – daher die Bezeichnung Verlustrate – es ist jedoch nicht festzustellen, ob diese SchülerInnen ihre Ausbildung gänzlich beendet haben oder aber z.B. in eine BMS bzw. in die Lehre gewechselt sind. Personenbezogene Bildungsverlaufsdaten werden erst auf Basis des Bildungsdokumentationsgesetzes in einigen Jahren verfügbar sein.

In den nun folgenden Ausführungen werden demnach die Verlustraten berufsbildender mitt- lerer und höherer Schulen differenziert nach Fachrichtungen einmal für den Übergang von der ersten auf die zweite Klasse und im Anschluss vom Beginn der Ausbildung bis zur Ab- schlussklasse dargestellt. Betrachtet werden hierbei mittlere

9und höhere

10gewerblich- technische Ausbildungen sowie Handelsschulen und Handelsakademien. Die Einschränkung auf diese Schulformen ist notwendig, da für die Berechnung valider Verlustraten nur Schul- formen herangezogen werden können, die eine gleich lange Ausbildungszeit aufweisen.

Würden demnach z.B. mittlere wirtschaftsberufliche Ausbildungen betrachtet werden, ergä- ben sich Verlustraten alleine aus dem Umstand, dass sich darunter ein-, zwei und mehrjähri- ge Ausbildungsformen befinden.

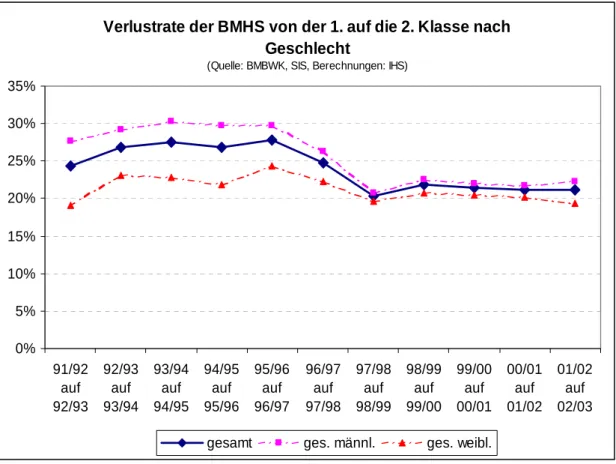

Berufsbildende mittlere und höhere Schülen verlieren entsprechend der Darstellung in Grafik 13 von der 9. auf die 10. Schulstufe 21,2% ihrer SchülerInnen. Diese SchülerInnen könnten ihre Ausbildung nach Erfüllung der Schulpflicht gänzlich abgebrochen oder aber auch in eine andere Schulform (z.B. die Lehre) gewechselt haben. Im Verlauf der letzten 10 Jahre ist die Verlustrate um ca. 5%-Punkte gefallen, entwickelt sich jedoch seit Ende der 1990er Jahre konstant. Burschen neigen eher dazu eine BMHS zu verlassen als Mädchen, die Unter- schiede haben sich jedoch ebenso seit Ende der 1990er Jahre stark angeglichen. Lag die

9 Gewerblich technische Fachschulen (im engeren Sinn) für Bau/Holz, Chemie, Elektrotechnik, Feinwerktechnik, Maschinenbau, Textilmechanik, Textil, sonstige Technik (SIS-Klassifikation: 2211.1.).

10 Höhere technisch-gewerbliche Lehranstalten (im engeren Sinn) für Bau/Holz, Chemie, Elektrotechnik, Maschi- nenbau, Textil, sonstige Technik (SIS-Klassifikation: 2311.1.).

Verlustrate der Mädchen vom Schuljahr 1991/92 auf das Schuljahr 1992/93 bei 19,05% liegt sie am Übergang vom Schuljahr 2001/02 auf das Jahr 2002/03 beinahe unverändert bei 19,3%. Im selben Zeitraum jedoch hat sich die Verlustrate der Burschen von 27,7% auf 22,3% reduziert. Der Gesamtrückgang der Verlustrate ist also einzig und alleine auf die ge- stiegene Bereitschaft der Burschen eine begonnene BMHS-Ausbildung auch fortzusetzen zurückzuführen.

Grafik 13: Verlustrate ausgewählter BMHS von Klasse 1 auf 2 nach Geschlecht

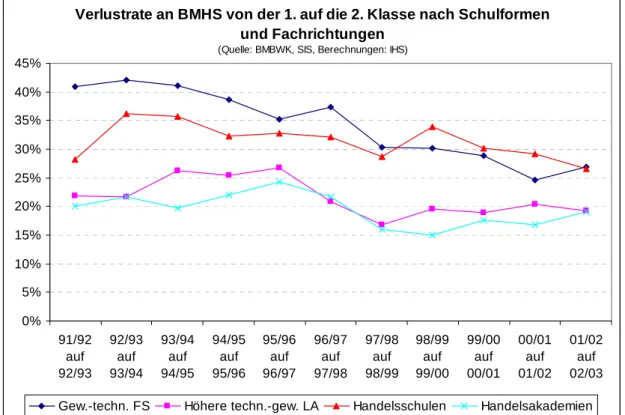

11Werden die Verlustraten nach Schulformen und Fachrichtungen differenziert weisen die Handelsakademien mit 19% die niedrigste Verlustrate von der ersten auf die zweite Klasse auf, dem folgen die höheren technisch-gewerblichen Lehranstalten mit 19,2%. Auf Ebene der berufsbildenden mittleren Schulen sind die Unterschiede zwischen den Fachrichtungen ebenfalls gering, das Verlustniveau ist jedoch ein höheres und liegt im Fall der Handelsschu- len bei 26,5% und bei den gewerblich technischen Fachschulen bei 27%. Betrachtet man die zeitliche Entwicklung dieser Verlustraten in Grafik 14, dann sticht ins Auge, dass massive Rückgänge vom Schuljahr 1991/92 bis zum Schuljahr 2002/03 nur für die gewerblich techni- schen Fachschulen festgestellt werden können. Deren Verlustrate reduziert sich von 41%

auf 27% innerhalb dieser Zeitspanne von 12 Schuljahren, während alle anderen Schulfor-

11 Die Tabelle mit den genauen Prozentwerten zu dieser Grafik findet sich im Anhang auf Seite 61.

Verlustrate der BMHS von der 1. auf die 2. Klasse nach Geschlecht

(Quelle: BMBWK, SIS, Berechnungen: IHS)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

91/92 auf 92/93

92/93 auf 93/94

93/94 auf 94/95

94/95 auf 95/96

95/96 auf 96/97

96/97 auf 97/98

97/98 auf 98/99

98/99 auf 99/00

99/00 auf 00/01

00/01 auf 01/02

01/02 auf 02/03 gesamt ges. männl. ges. weibl.

men und Fachrichtungen Rückgänge in Höhe von 1 bis 3 Prozentpunkte aufzuweisen ha- ben. Der zuvor festgestellte allgemeine Rückgang ist also im überwiegenden Ausmaß auf den Rückgang in den gewerblich-technischen Fachschulen zurückzuführen. Dieser Befund ist stimmig mit dem vorangegangenen, dass die Burschen für den Rückgang verantwortlich sind, da mehr als 93% der SchülerInnen dieser Schulform Burschen sind. Da Burschen zugleich in weitaus höherem Ausmaß bereit sind eine Lehre zu beginnen, könnte der Rück- gang in den Verlustraten der BMHS zu in einem nicht unerheblichen Ausmaß auf die zu- nehmend angespannte Situation am Lehrstellenmarkt zurückgeführt werden.

Grafik 14: Verlustrate der BMHS von der 1. auf die 2. Klasse nach Schulformen

12Der Verlust an SchülerInnen endet jedoch nicht beim Übergang von der ersten auf die zweite Klasse der jeweiligen Schulform und Fachrichtung, sondern setzt sich bis zur Abschlussklas- se weiter fort. Demnach werden in den folgenden Grafiken die Verlustraten von den ersten bis zu den jeweiligen Abschlussklassen für die einzelnen hier zur Diskussion stehenden Schulformen differenziert nach Geschlecht dargestellt.

Am Beginn der Ausführungen stehen wiederum die gewerblich-technischen Fachschulen im engeren Sinn. Wiesen diese von der ersten auf die zweite Klasse (1999/00 auf 2000/01)

12 Die Tabelle mit den genauen Prozentwerten zu dieser Grafik findet sich im Anhang auf Seite 61. Dargestellt wer- den die Verlustraten der jeweiligen Schulformen im engeren Sinn.

Verlustrate an BMHS von der 1. auf die 2. Klasse nach Schulformen und Fachrichtungen

(Quelle: BMBWK, SIS, Berechnungen: IHS)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

91/92 auf 92/93

92/93 auf 93/94

93/94 auf 94/95

94/95 auf 95/96

95/96 auf 96/97

96/97 auf 97/98

97/98 auf 98/99

98/99 auf 99/00

99/00 auf 00/01

00/01 auf 01/02

01/02 auf 02/03 Gew.-techn. FS Höhere techn.-gew. LA Handelsschulen Handelsakademien

eine Verlustrate von 29% auf, so erhöht sich der Gesamtverlust bis zur Abschlussklasse auf 44% der SchülerInnen. Zwei Drittel des Gesamtverlustes sind also bereits am Beginn der Ausbildung festzustellen. Das dritte Drittel des Gesamtverlustes ist jedoch aufgrund der be- reits fortgeschrittenen Bildungslaufbahn nur mehr bedingt mit einem möglichen Ausbil- dungswechsel zu erklären, weshalb hier eine Annäherung an das Dropoutphänomen statt- findet. Differenziert nach Geschlecht findet sich in dieser Schulform der höchste Verlustan- teil, der gesamten bisher dargestellten und noch in weiterer Folge zu besprechenden Ver- lustraten. Ein bemerkenswert hoher Anteil von 60% der Schülerinnen, die sich für eine ge- werblich-technische Fachschule entscheiden, brechen diese noch vor einem Abschluss ab.

Wiewohl der Anteil von Mädchen in dieser Schulform sehr gering ist, Bedarf die Frage nach den Ursachen angesichts dieser Werte in gesonderten Untersuchungen einer dringenden Klärung.

Im zeitlichen Verlauf betrachtet sinkt die Verlustrate in Grafik 15 von 50,7% (Eintrittsjahrgang 91/92 mit Abschluss im Schuljahr 1994/95) auf 44,3% (Eintrittsjahrgang 99/00 mit Abschluss im Schuljahr 2002/03). Trotz dieser positiven Entwicklung bedarf es weiterer bildungspoliti- scher Anstrengungen um das Verlustniveau in Summe deutlich zu senken, denn der Abbruch einer Ausbildung noch vor einem Abschluss kann zum Teil auch als fehlinvestiertes Kapital betrachtet werden.

Grafik 15: Verlustrate gewerblich-technischer Fachschulen bis zur Abschlussklasse

Verlustrate gew.-techn. Fachschulen von der 1. bis zur Abschlussklasse

(Quelle: BMBWK, SIS, Berechnungen: IHS)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

91/92 auf 94/9 5

92/93 auf 95/9 6

93/94 auf 96/9 7

94/95 auf 97/9 8

95/

96 auf 98/99 96/

97 auf 99/00 97/

98 auf 00/01 98/

99 auf 01/02 99/

00 auf 02/03

gesamt männlich weiblich

Steigt man in der Bildungshierarchie bei gleicher Fachrichtung eine Stufe höher, geraten die höheren gewerblich-technischen Lehranstalten in den Blick. Das Gesamtverlustniveau ist hier mit 42,2% ein etwas geringeres, interessant dabei ist jedoch, dass mehr als die Hälfte des Gesamtverlustes erst nach dem kritischen Übergang von der ersten auf die zweite Klas- se (19,55% Verlust von 1998/99 auf 1999/00) auftritt. Während ein freiwilliger Wechsel der Schulformen von der 9. auf die 10. Schulstufe noch plausibel erscheint, deutet eine hohe Verlustrate zu späteren Zeitpunkten auf eine erhöhte Selektivität der Schulform hin.

Betrachtet man den zeitlichen Verlauf in Grafik 16 steigt die Verlustrate von 39,1% (Eintritts- jahrgang 1991/92 auf Abschlussjahrgang 1995/95) auf 42,1% (Eintrittsjahrgang 1998/99 auf Abschlussjahrgang 2002/03). Damit ist bei den höheren gewerblich-technischen Lehranstal- ten verglichen zu den Fachschulen ein gegenteiliger Trend festzustellen. Die Unterschiede nach Geschlecht weisen für junge Frauen eine niedrigere Verlustrate auf, sind in Summe jedoch gering und verändern sich im Lauf der Zeit nur unwesentlich.

Grafik 16: Verlustrate höherer gew.-techn. Lehranstalten bis zur Abschlussklasse

Wenn nun nach den gewerblich-technischen Ausbildungen die Verlustraten von Handels- schulen zur Diskussion stehen, erfolgt ein Wechsel in der betrachteten Fachrichtung. Han- delsschulen weisen von der Anfangs- bis zur Abschlussklasse eine Verlustrate von 33% auf.

Vergleicht man diesen Wert mit dem Anfangsverlust von der ersten auf die zweite Klasse, der von 2000/01 auf 2001/02 bei 29% gelegen ist, zeigt sich, dass Handelsschulen nach diesem ersten Übergang kaum noch weitere SchülerInnen verlieren. Der im Vergleich der

Verlustrate Höherer techn.-gew. Lehranstalten von der 1. bis zur Abschlussklasse

(Quelle: BMBWK, SIS, Berechnungen: IHS)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

91/92 auf 95/96

92/93 auf 96/97

93/94 auf 97/98

94/95 auf 98/99

95/96 auf 99/00

96/97 auf 00/01

97/98 auf 01/02

98/99 auf 02/03

gesamt männlich weiblich

Schulformen höchste Anfangsverlust ist demnach mit dem geringsten Folgeverlust verbun- den. Dies ist auch der Grund dafür, dass die Gesamtverlustquote der Handelsschulen mit einem Drittel der SchülerInnen im Vergleich zu anderen Schulformen die geringste ist. Bur- schen tendieren mit einer Verlustquote von 35,9% eher dazu die Handelsschulen zu verlas- sen als Mädchen, deren Verlustrate bei 31,3% liegt.

Im zeitlichen Verlauf betrachtet, wie er in Grafik 17 dargestellt wird, verringern sich die ge- schlechtsspezifischen Unterschiede zusehendes. Lag die Differenz der Verlustrate zwischen den Geschlechtern vom Anfangsjahr 1991/92 auf das Abschlussjahr 1993/94 noch bei 16,7%-Punkten verringert sie sich auf 4,7% für den Eintrittsjahrgang 2000/01 bis zum Ab- schlussjahr 2002/03. Die Verlustquote in Summe steigt zwar am Beginn der 1990er Jahre beträchtlich an, verringert sich im Anschluss jedoch kontinuierlich, sodass nach 10 Kohorten der Ausgangswert beinahe wieder erreicht ist.

Grafik 17: Verlustrate von Handelsschulen bis zur Abschlussklasse

Als letzte hier zur Diskussion stehende Schulform gilt es die Gesamtverlustraten von Handelsakademien zu besprechen. Verglichen zu den Handelsschulen bedeutet dies einen Wechsel in der Bildungshierarchie von einer BMS auf eine BHS, während die Fachrichtung gleich bleibt. Die Gesamtverlustrate von Handelsakademien liegt für den Eintrittsjahrgang 1998/99 bis zum Abschlussjahr 2002/03 bei 36,9%. Verglichen zum Anfangsverlust beim Übergang von der ersten auf die zweite Klasse von 15% bedeutet dies, dass auch hier – wie

Verlustrate von Handelsschulen von der 1. bis zur Abschlussklasse

(Quelle: BMBWK, SIS, Berechnungen: IHS)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

91/92 auf 93/94

92/93 auf 94/95

93/94 auf 95/96

94/95 auf 96/97

95/96 auf 97/98

96/97 auf 98/99

97/98 auf 99/00

98/99 auf 00/01

99/00 auf 01/02

00/01 auf 02/03

gesamt männlich weiblich

schon bei den höheren gewerblich-technischen Lehranstalten – mehr als die Hälfte des Ge- samtverlustes bei bereits fortgeschrittener Bildungslaufbahn auftritt. Je länger die Ausbildung dauert, so der Schluss aus diesem Befund, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie auch noch in fortgeschritteneren Stadien ohne einen Abschluss abgebrochen wird.

Wie schon bei den Handelsschulen sind Burschen auch eher gefährdet eine Handelsaka- demie abzubrechen als Mädchen. Eine weitere Parallele zwischen diesen beiden Schulfor- men liegt in dem Befund, dass sich die geschlechtlichen Differenzen im Verlauf der Zeit an- gleichen. Lag die Geschlechtsdifferenz am Beginn der Beobachtungsperiode in Grafik 18 noch bei 10,9%-Punkten, beträgt sich zum Schluss nur mehr 5,8%-Punkte. Das Gesamtni- veau des Verlustes sinkt im Verlauf der Beobachtungsperiode leicht von 39,2% auf 36,9%.

Grafik 18: Verlustrate von Handelsakademien bis zur Abschlussklasse

Abschließend soll nunmehr die Entwicklung des Eintrittsjahrgangs 1998/99 bis zur jeweiligen Abschlussklasse in den vier ausgewählten Schulformen parallel und als Kontrast dazu in den AHS betrachtet werden. In Grafik 19 treten dabei drei interessante empirische Befunde zu- tage. Zunächst unterscheiden sich die beiden BMS-Formen von den BHS-Formen im Niveau des Anfangsverlustes von der ersten auf die zweite Klasse. Liegt der Anfangsverlust bei den berufsbildenden höheren Schulen ‚nur’ zwischen 15% und 20%, erreicht jener der berufsbil- denden mittleren Schulen ein Niveau zwischen 30% und 35%. Daraus kann einerseits der Schluss gezogen werden, dass SchülerInnen höherer Ausbildung ihre Schulformenwahl

Verlustrate von Handelsakademien von der 1. bis zur Abschlussklasse

(Quelle: BMBWK, SIS, Berechnungen: IHS)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

91/92 auf 95/96

92/93 auf 96/97

93/94 auf 97/98

94/95 auf 98/99

95/96 auf 99/00

96/97 auf 00/01

97/98 auf 01/02

98/99 auf 02/03

gesamt männlich weiblich

bewusster getroffen haben und z.B. weniger leicht bereit sind eine begonnene Ausbildung zugunsten einer anderen abzubrechen und liegt andererseits die Vermutung nahe, dass die höheren Eintrittsbarrieren in die BHS nicht ohne Wirkung auf die Anfangsverluste bleiben.

Grafik 19: Verlustraten eines Jahrgangs bis zur Abschlussklasse nach Schulformen

Interessant an den Ergebnissen in Tabelle 7 bei diesen doch sehr unterschiedlichen An- fangsverlusten und der sehr unterschiedlichen Dauer der einzelnen Schulformen von drei bis zu fünf Jahren ist es, dass das Niveau des Gesamtverlustes zwischen den berufsbildenden Schulformen annähernd gleich ist. So liegen die höheren gewerblich-technischen Lehran- stalten mit 42,2% Gesamtverlust an der Spitze, die im Vergleich der Schulformen niedrigste Verlustrate – jene der Handelsakademien mit 36,9% – liegt jedoch nur 5,3%-Punkte darun- ter. In den höheren Schulformen gleicht sich demnach durch höhere Selektivität im Verlauf der Ausbildung über die Jahre hinweg das anfänglich niedrigere Verlustniveau aus. Der dritte interessante Befund ist es schließlich, dass die Verlustrate an den AHS nur ca. halb so hoch ist, wie in den BMHS. Zwar ist es auf Basis der Datengrundlage nicht möglich exakte Aussa- gen darüber zu treffen, ob die Bildungslaufbahn gänzlich abgebrochen oder die Schulform gewechselt wird, doch liegt bei den Verlusten ab der 10. Schulstufe die Vermutung nahe, dass ein beträchtlicher Anteil dieser SchülerInnen die Bildungslaufbahn noch vor einem Ab- schluss tatsächlich abbricht und damit zu Dropouts wird. Würden die hohen Verlustraten in den BHS ab der 10. Schulstufe in hohem Ausmaß durch eine Wanderung in die BMS kom-

Verlustrate des Anfängerjahrgangs 98/99 bis zur Abschlussklasse nach Schulformen und Fachrichtungen

(Quelle: BMBWK, SIS, Berechnungen: IHS)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2. Klasse (99/00) 3. Klasse (00/01) 4. Klasse (01/02) 5. Klasse (02/03)

Gew-tech-FS HAS HTL/H.gew.LA HAK AHS

pensiert werden, ist es unplausibel, dass die Verlustraten bei diesen ebenfalls steigen, son- dern wären sinkende Verlustraten zu erwarten.

Tabelle 7: Verlustraten eines Jahrgangs bis zur Abschlussklasse nach Schulformen

Gew-tech-FS HAS HTL/hgew.LA HAK AHS

2. Klasse (99/00) 30,2% 34,0% 19,5% 15,0% 10,8%

3. Klasse (00/01) 32,1% 38,4% 29,2% 27,2% 14,0%

4. Klasse (01/02) 41,0% 35,9% 31,5% 22,5%

5. Klasse (02/03) 42,2% 36,9%

Quelle: bm:bwk (SIS), Berechnungen: IHS

2.4.2. SchülerInnen mit nicht-deutscher Muttersprache

Die Berechnung des Anteils der SchülerInnen mit nicht-deutscher Muttersprache erfolgt e- benfalls auf Basis der Schulstatistik und ist dazu gedacht die Ergebnisse der Mikrozensus- analyse zu ergänzen. Wie bereits ausgeführt erlaubt der Mikrozensus die Operationalisie- rung einer migrantischen Herkunft nur über die StaatsbürgerInnenschaft, wodurch v.a. die zweite und dritte Generation von MigrantInnen keine entsprechende Berücksichtigung er- fährt. Wenn nun im Anschluss also der Anteil von SchülerInnen mit nicht-deutscher Mutter- sprache differenziert nach Schulformen und Schulstufen berechnet wird, ist der Bezug zu den Dropouts und zur Übergangsproblemgruppe nur ein indirekter. Indem aufgezeigt wird ob und inwieweit das Bildungssystem in Hinblick auf SchülerInnen dieses Merkmals selektiv ist, können Indizien erarbeitet werden, wo und wann MigrantInnen das Bildungssystem verlas- sen und ob es ihnen zu diesem Zeitpunkt möglich sein konnte einen Abschluss auf der Sekundarstufe II zu erlangen.

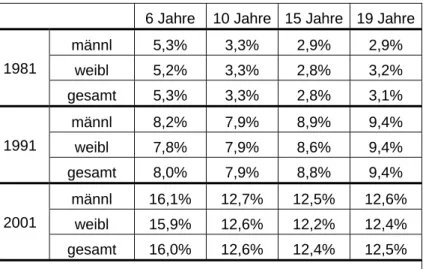

Der Anteil von SchülerInnen mit nicht-deutscher Muttersprache über alle Schulstufen des Bildungssystems hinweg

13steigt, wie dies in Grafik 20 dargestellt wird, im Laufe von 10 Jah- ren von 9% im Schuljahr 1994/95 auf 12% im Schuljahr 2002/03. In der Vorschule – also der Schulstufe 0 – fällt dieser Anstieg von 20% auf 34% am stärksten aus. Geschlechtliche Un- terschiede sind kaum festzustellen und liegen in Summe unter einem Prozentpunkt, einzig in der Vorschule ist der Anteil von Mädchen mit nicht-deutscher Muttersprache mit 37,2% nen- nenswert höher als jener der Burschen mit 32,7%. Bei diesen Unterschieden des MigrantIn- nenanteils nach Schulstufen deuten sich bereits Ungleichverteilungen an, die im Anschluss noch differenzierter dargestellt werden.

13 Die lehrerbildenden mittleren Schulen und Lehrerbildenden Akademien bleiben bei dieser Berechnung außer Betracht, weil das Merkmal nicht-deutsche Muttersprache in diesen Schulformen nicht erhoben wurde.