Social Media Recruiting und die Generation Y

Hausarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Master of Arts in Erziehungswissenschaft

vorgelegt dem Fachbereich 02 – Sozialwissenschaften, Medien und Sport der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

von

Dimple Rani Goertz aus Jalandhar/Indien

2015

Erstgutachterin: Dr. Petra Bauer

Zweitgutachter: Univ.-Prof. Dr. Stefan Aufenanger

Hinweis

In dieser Masterarbeit findet aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung und der besseren Lesbarkeit lediglich die männliche Form Verwendung. Die Ausführungen schließen gleichermaßen weibliche und männliche Personen ein.

Aufgrund der Vielfalt an Abbildungen und Tabellen im empirischen Teil dieser Arbeit wird auf eine Erwähnung der eigenen Darstellung verzichtet. Demnach stammen alle Abbildungen und Tabellen aus eigener Darstellung, wird nichts Gegenteiliges vermerkt.

Danksagung

Von allen Personen, die mich auf unterschiedliche Weise unterstützten, danke ich zuerst meiner Betreuerin seitens der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Dr. Petra Bauer, für die engagierte immerwährende Unterstützung.

Ein besonderer Dank geht an alle Probanden, die es mir erst ermöglicht haben, diese Arbeit zu verfassen. Des Weiteren danke ich meinem Interviewpartner für das interessante und informative Gespräch.

Für Ihre Ratschläge und Unterstützung in kritischen Momenten geht ein besonderer Dank an Nicolas Becher und Sophie Schaper.

Ich möchte an dieser Stelle insbesondere Philipp Krah für die dauerhafte Unterstützung und Motivation danken.

Ein letzter Dank geht an Nina Weinkauf, die meine Masterthesis korrekturgelesen hat.

Erklärung für schriftliche Prüfungsleistungen

gemäß § 13 Abs. 2 und Abs. 3 und § 15 Abs.9 der Ordnung des Fachbereichs 02 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung im

Masterstudiengang Erziehungswissenschaft

Hiermit erkläre ich, Dimple Rani Goertz Matrikelnummer: 2685322

dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Titel

„Social Media Recruiting und die Generation Y“

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen oder Hilfsmittel (einschließlich elektronischer Medien und Online-Quellen) benutzt habe.

Mir ist bewusst, dass ein Täuschungsversuch oder ein Ordnungsverstoß vorliegt, wenn sich diese Erklärung als unwahr erweist. § 20 Absatz 3 der Masterordnung (s.u.) habe ich zur Kenntnis genommen.

Stuttgart, 29.01.2015 ______________________ _______________

Ort, Datum Unterschrift

Auszug aus § 20 Abs. 3 Masterordnung: Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(3) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat das Ergebnis einer Prüfung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, oder erweist sich eine Erklärung gem. § 13 Abs. 2 als unwahr, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) absolviert (…)

Auszug aus § 13 Abs. 2 Masterordnung: Schriftliche Prüfungen

(2) Bei der Abgabe der Hausarbeit hat die oder der Studierende eine schriftliche Erklärung vorzulegen, dass sie oder er die Arbeit

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat; bei einer Gruppenarbeit sind die

eigenständig sowie gegebenenfalls die gemeinsam verfassten Teile der Arbeit eindeutig zu benennen.

Auszug aus § 15 Abs. 9 Masterordnung: Masterarbeit

(9) Sie oder er hat bei der Abgabe schriftlich zu versichern, dass sie oder er die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

Inhaltsverzeichnis

Hinweis ... ii

Danksagung ... iii

Erklärung für schriftliche Prüfungsleistungen ... iv

Abbildungsverzeichnis ... vii

Tabellenverzeichnis ... ix

Abkürzungsverzeichnis ... x

I. Theoretischer Teil ... 1

1. Einleitung ... 1

1.1 Ziel der Arbeit ... 6

1.2 Konzept und Methode ... 6

2. Theoretische Grundlagen ... 7

2.1 Der demografische Wandel... 7

2.1.1 Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ... 12

2.2 Die Generation Y ... 14

2.2.1 Einflüsse und Merkmale ... 16

2.2.2 Auswirkungen auf die Arbeitswelt ... 25

2.3 Social Media ... 27

2.3.1 Die Social Media Landschaft in Deutschland ... 30

2.3.1.1 Blogs ... 30

2.3.1.2 Microblog ... 31

2.3.1.3 Social Networks ... 32

2.3.1.4 Videoportale ... 37

2.3.1.5 Foto-Community ... 38

2.3.2 Chancen und Risiken ... 39

2.3.3 Social Media Recruiting ... 43

2.3.4 Social Media Recruiting-Plattformen ... 47

2.3.5 Social Media und die Generation Y ... 55

II. Empirischer Teil ... 57

3. Forschungsvorhaben ... 57

3.2 Forschungsdesign und Methode ... 59

3.2.1 Stichprobe... 59

3.2.2 Fragebogendesign ... 61

3.2.3 Durchführung der Befragung ... 64

3.3 Auswertung ... 64

3.3.1 Ergebnisse ... 65

3.4 Hypothesen-Ableitung ... 77

3.2.1 Analyseverfahren ... 79

3.5 Hypothesen-Überprüfung ... 80

3.5.1 Nutzungsverhalten in Social Media ... 80

3.5.2 Wahrnehmung von Social Media Recruiting-Aktivitäten ... 83

3.5.3 Relevanz einer Social Media Präsenz für eine präferierte Arbeitgeberwahl . 88 3.5.4 Einfluss von Bewertungen und Image auf die Arbeitgeberpräferenz ... 93

3.6 Qualitative Inhaltsanalyse ... 97

3.6.1 Auswertung ... 98

3.7 Diskussion ... 104

4. Fazit und Ausblick ... 112

Literaturverzeichnis ... 116

Anhang ... 122

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Der Altersaufbau 1950 ... 9

Abbildung 2: Der Altersaufbau 2003 ... 9

Abbildung 3: Der Altersaufbau 2014 ... 9

Abbildung 4: Der Altersaufbau 2060 ... 9

Abbildung 5: Auswirkungen des demografischen Wandels auf Unternehmen ... 11

Abbildung 6: Schwierigkeiten in der Personalbeschaffung ... 12

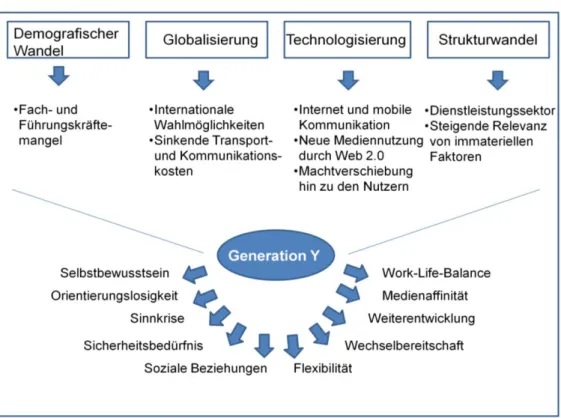

Abbildung 7: Einflüsse und Merkmale der Generation Y ... 17

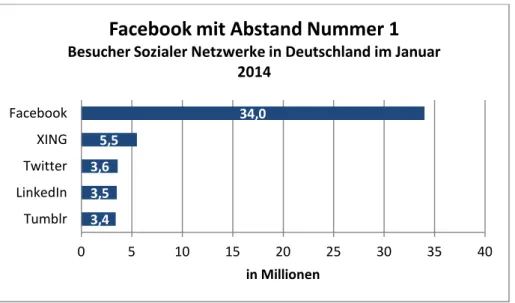

Abbildung 8: Anzahl der Besucher Sozialer Netzwerke im Januar 2014 ... 28

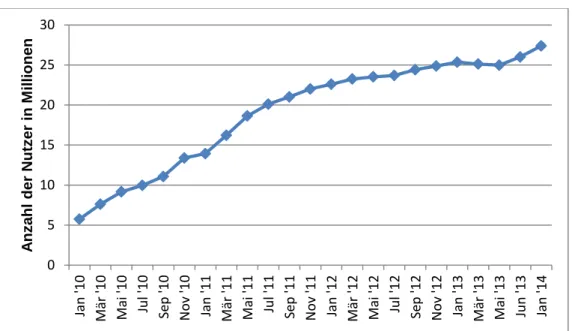

Abbildung 9: Anzahl der aktiven Nutzer von Facebook in Deutschland ... 33

Abbildung 10: Nutzung von Social Media Tools für Recruiting (relativ) ... 46

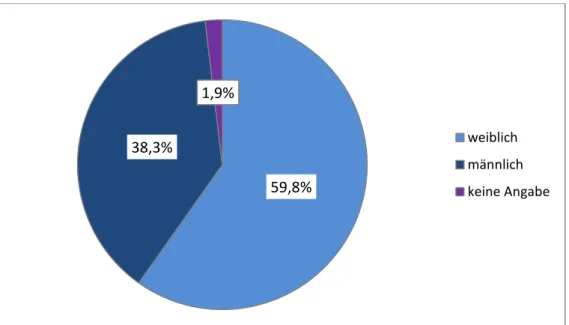

Abbildung 11: Geschlechterverteilung der Probanden ... 60

Abbildung 12: Altersstruktur der Probanden ... 60

Abbildung 13: Verteilung der Studienrichtungen ... 61

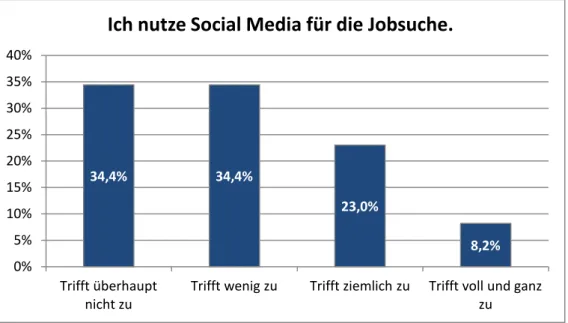

Abbildung 14: Häufigkeitsverteilung Frage 2.4 ... 65

Abbildung 15: Häufigkeitsverteilung Frage 2.5 ... 66

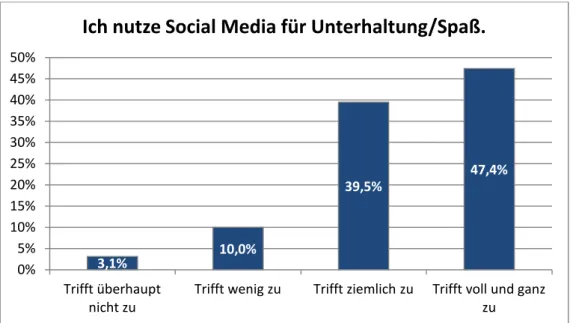

Abbildung 16: Häufigkeitsverteilung Frage 3.5 ... 66

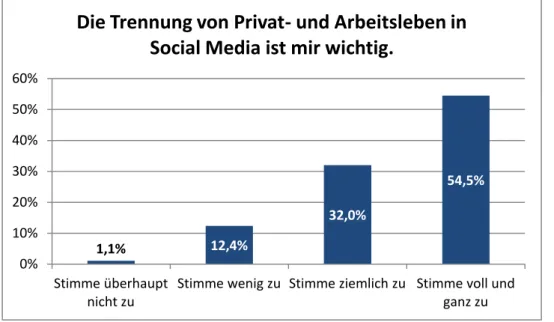

Abbildung 17: Häufigkeitsverteilung Frage 3.7 ... 68

Abbildung 18: Häufigkeitsverteilung Frage 3.6 ... 68

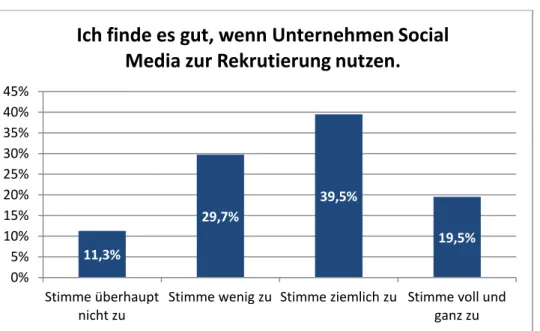

Abbildung 19: Häufigkeitsverteilung Frage 3.4 ... 69

Abbildung 20: Häufigkeitsverteilung Frage 3.2 ... 70

Abbildung 21: Häufigkeitsverteilung Frage 3.10 ... 70

Abbildung 22: Häufigkeitsverteilung Frage 3.13 ... 71

Abbildung 23: Häufigkeitsverteilung Frage 3.14 ... 72

Abbildung 24: Häufigkeitsverteilung Frage 3.1 ... 73

Abbildung 25: Häufigkeitsverteilung Frage 3.8 ... 73

Abbildung 26: Häufigkeitsverteilung Frage 3.11 ... 74

Abbildung 27: Häufigkeitsverteilung Frage 3.12 ... 75

Abbildung 28: Häufigkeitsverteilung Frage 3.3 ... 76

Abbildung 29: Häufigkeitsverteilung Frage 3.9 ... 77

Abbildung 30: Häufigkeitsverteilung Frage 1 ... 80

Abbildung 31: Kreuztabelle Frage 2.8 ... 81

Abbildung 32: Kreuztabelle Frage 2.4 ... 82

Abbildung 33: Kreuztabelle Frage 2.5 ... 83

Abbildung 34: Kreuztabelle Frage 3.2 ... 84

Abbildung 35: Kreuztabelle Frage 3.7 ... 85

Abbildung 36: Kreuztabelle Frage 3.6 ... 86

Abbildung 37: Kreuztabelle Frage 3.4 ... 87

Abbildung 38: Kreuztabelle Frage 3.10 ... 88

Abbildung 39: Kreuztabelle Frage 3.1 ... 89

Abbildung 40: Kreuztabelle Frage 3.8 ... 90

Abbildung 41: Kreuztabelle Frage 3.13 ... 91

Abbildung 42: Kreuztabelle Frage 3.12 ... 92

Abbildung 43: Kreuztabelle Frage 3.11 ... 93

Abbildung 44: Kreuztabelle Frage 3.5 ... 94

Abbildung 45: Kreuztabelle Frage 3.3 ... 95

Abbildung 46: Kreuztabelle Frage 3.9 ... 96

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Abgrenzung der Generationen ... 15

Tabelle 2: Chancen und Risiken eines Social Media Recruiting-Einsatzes ... 41

Tabelle 3: Mann-Whitney-U Test Frage 2.8 ... 81

Tabelle 4: Mann-Whitney-U Test Frage 2.4 ... 82

Tabelle 5: Mann-Whitney-U Test Frage 2.5 ... 83

Tabelle 6: Mann-Whitney-U Test Frage 3.2 ... 84

Tabelle 7: Mann-Whitney-U Test Frage 3.7 ... 85

Tabelle 8: Mann-Whitney-U Test Frag 3.6 ... 86

Tabelle 9: Mann-Whitney-U Test Frage 3.4 ... 87

Tabelle 10: Mann-Whitney-U Test Frage 3.10... 88

Tabelle 11: Mann-Whitney-U Test Frage 3.1 ... 89

Tabelle 12: Mann-Whitney-U Test Frage 3.8 ... 90

Tabelle 13: Mann-Whitney-U Test Frage 3.13... 91

Tabelle 14: Mann-Whitney-U Test Frage 3.12... 92

Tabelle 15: Mann-Whitney-U Test Frage 3.11... 93

Tabelle 16: Mann-Whitney-U Test Frage 3.5 ... 94

Tabelle 17: Mann-Whitney-U Test Frage 3.3 ... 95

Tabelle 18: Mann-Whitney-U Test Frage 3.9 ... 96

Tabelle 19: Kategorie 1 (K1) ... 99

Tabelle 20: Kategorie 2 (K2) ... 101

Tabelle 21: Kategorie 3 (K3) ... 102

Abkürzungsverzeichnis

AV Abhängige Variable

bzw. beziehungsweise

ebd. ebenda

SPSS Statistical Package of the Social Sciences

UV Unabhängige Variable

u.v.m. und viele mehr

I. Theoretischer Teil

1. Einleitung

Im Jahr 2014 sind Social Media1 bereits fest in den Alltag vieler Menschen integriert.

Auf Social Media Plattformen wie Facebook, YouTube, Twitter, XING und andere, tauschen sich täglich Millionen von Nutzern über private und berufliche Dinge aus. Sie konzipieren und veröffentlichen gemeinschaftlich Videos und Fotos auf diesen Plattformen, verwenden sie als Multiplikatoren, zensieren und diskutieren diese. Sie bilden ein digitales Beziehungsgeflecht. Laut einer Studie des BITKOM2 (Bundesverband für Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.

V.) sind 78% der Internetnutzer in mindestens einem gemeinschaftlichen Netzwerk angemeldet, von denen 67% aktive Nutzer sind. Facebook stellt dabei das beliebteste Social Network in Deutschland dar, von welchem die Internetnutzer angaben, sie würden es zu 56% aktiv nutzen. Im Vergleich zu der BITKOM Studie von 2011, gibt es einen Zuwachs aktiver Nutzer von 11%. Die größte Konsumentengruppe von Social Media sind junge Menschen unter 30 Jahren, die zu 89% täglich in diesen aktiv sind.

Die Nutzung von Social Media dient, mit Ausnahme von XING3 und LinkedIn, überwiegend persönlichen Belangen. Hier stehen die private Vernetzung und der Austausch im Vordergrund, berufliche Aspekte werden kaum thematisiert. Lediglich 22% der Befragten nutzen Social Media nicht. Zum einen, weil diese keinen Nutzen darin sehen und zum anderen, weil sie keine persönlichen Informationen veröffentlichen möchten. Lediglich vier Prozent der Nicht-Nutzer schließen die Möglichkeit einer zukünftigen Anmeldung nicht aus4.

An diesen Umfrageergebnissen zeichnet sich eine deutliche Landschaft der Social Media Nutzung in Deutschland ab: Sie sind kein vorübergehender Trend, sondern fester Bestandteil des digitalen Lebens der jungen Internetnutzer. Ein Leben ohne Medien erscheint unvorstellbar. Insbesondere Social Media erfreut sich, trotz enormer Anmelde- und Nutzungszahlen, immer noch stetigem Wachstums und Beliebtheit.

Jedoch muss man hier zwischen den verschiedenen Altersgruppen differenzieren. Laut Ergebnissen der BITKOM5 Studie, nutzen 87% der 14 bis 29-Jährigen mindestens ein

1 Eine ausführliche Definition findet sich in Kapitel 2.3

2 vgl. BITKOM 2013, „Soziale Netzwerke 2013“

3 XING und LinkedIn sind Business-Netzwerke, siehe Kapitel 2.3.1.3

4 vgl. BITKOM 2013

5 ebd.

Social Network aktiv, während sich die 30 bis 49-jährigen nur zu 64% in einem engagieren. Die Altersgruppe mit der geringsten aktiven Nutzung sind Personen ab 50 Jahren. Demnach sind Personen unter 30 Jahren die größte Konsumentengruppe von Social Media. Im Folgenden wird diese Gruppe näher betrachtet und erläutert.

Diese Altersgruppe ist in den Medien und personalwirtschaftlicher Literatur als

„Generation Y bekannt, die in den 80er und 90er Jahren mit dem Internet, Computer und den ständig neuen digitalen Technologien aufgewachsen sind6. Aufgrund dieser Sozialisation ist der Umgang mit dem Internet und anderer mobiler Kommunikation für diese Generation selbstverständlich. Insbesondere sind sie seit den Anfängen von Social Media mit diesen länderübergreifend vertraut und organisiert. Auf solchen Plattformen finden neben einem Erfahrungs- und Gedankenaustausch auch Diskussionen statt. Diese können sowohl beruflicher als auch privater Natur sein.

Zudem können mediale Inhalte erstellt werden, die im Bruchteil einer Sekunde im Internet publiziert und für jeden zugänglich sind. Diese Generation wird daher

„Generation Y“ (im englischen ausgesprochen „why“=warum) genannt, weil sie über eine kritische Denkweise verfügen und scheinbar alles hinterfragen7. Eine weitere Bezeichnung für diese Gruppe lautet „Digital Natives“, weil sie die erste Generation ist, die mit dem Internet aufgewachsen ist. In der Literatur ist keine einheitliche Definition dieser Generation auffindbar. Nach Dannhäuser gehören die Jahrgänge 1981 bis 2002 zu der Generation Y8. Die Autoren der BITKOM Studie von 2013 unterteilen diese Generation nach den Geburtsjahrgängen 1984 bis 1999. Für Appel9 sind dieser Generation die Jahrgänge 1986 bis 2000 zugehörig.

Gegenwärtig bildet die Generation Y die am Arbeitsmarkt begehrte Gruppe der 20 bis 30-Jährigen10. Über diese wird in den Medien häufig negativ gesprochen. Ihnen werden neue Werteorientierungen und gehobene Ansprüchen an das Leben und die Arbeit attribuiert. Aufgrund dieser gelten sie häufig als anmaßend und arbeitsscheu11. Laut Umfragen bei Personalverantwortlichen möchte diese Generation anstatt Karriere, lieber pünktlich Feierabend machen12. Sie würden der Karriere das eigene Glück vorziehen und viel Wert auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance legen. Bei Überforderung oder einer anspruchslosen Arbeit, sei die Wechselbereitschaft hoch.

6 vgl. Dannhäuser 2014, S. 6

7 ebd.

8 ebd.

9 vgl. Appel 2013, S. 4

10 vgl. Dannhäuser 2014, S.6

11 http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/generation-y/jung-gebildet-arbeitsscheu-die- generation-y-erobert-die-welt-12571399.html

12 vgl. Dannhäuser 2014, S. 6

Daher werden sie von Personalverantwortlichen häufig als passiv und illoyal wahrgenommen.

Abseits dieser zugesprochenen Attribute, verfügt die Generation Y meist über einen Fachhochschulabschluss oder Universitätsabschluss und ist demnach häufig gut ausgebildet13. Die Vertreter der Generation Y, die über einen Haupt- oder Realschulabschluss und damit über eine meist geringere Qualifizierung verfügen, werden in den Medien nicht thematisiert14. Mit dieser bereits viel diskutierten Altersgruppe soll der Arbeitsmarkt durch neue Werte, Vorstellungen und Erwartungen geprägt und die Arbeitsumgebung neu definiert werden15. Durch den demografischen Wandel und den daraus resultierenden Fachkräftemangel in einigen Bereich, wie im IT- oder Ingenieursbereich, erscheinen einige Vertreter der Generation Y als rares und wertvolles Gut16. Aufgrund dieses Bewusstseins werden den Betroffenen nachgesagt, sie begegnen Personalverantwortlichen oftmals mit Selbstüberschätzung und scheinen kaum noch hierarchische Berührungsängste zu haben17. Vor dem Hintergrund der zugesprochenen Medienaffinität würde sich diese technikaffine Generation einen innovativen Arbeitsplatz mit moderner Technologie wünschen18. Dazu gehört ein Blackberry, Smartphone und Laptop, die nicht als Statussymbole gelten, wie bei der Generation vor ihnen, sondern vielmehr um Schnelligkeit und Erreichbarkeit zu gewährleisten. Des Weiteren praktizieren diese ein neues Mediennutzenverhalten, als die Generationen vor ihnen. Durch das Web 2.019 können die Nutzer Inhalte aktiv selbst gestalten und publizieren, sie können an Diskussionen teilhaben und ihre persönlichen Ansichten kundtun. Neben Produktbewertungen werden Erfahrungen mit Unternehmen im Web 2.0 für jeden zugänglich veröffentlicht. Dadurch findet ein Paradigmenwechsel statt, nicht in etwa durch die Technologien, sondern vielmehr durch die neue Mediennutzung20. Durch diese hat sich das Machtverhältnis zugunsten der Nutzer verschoben. Erfahrungsberichte und Bewertungen können folglich einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung ausüben.

Die neue Mediennutzung führt zu einer nie da gewesenen Transparenz, Offenheit und Interaktivität21. Dies hat Auswirkungen auf vielfältige Bereiche, unter anderem auf das Employer Branding eines Unternehmens und den Rekrutierungsprozess von jungem

13 vgl. Dannhäuser 2014, S. 6

14 vgl. Appel et al. 2013, S. 6

15 vgl. Künzel 2013, S. VI

16 Wenn auf dem Arbeitsmarkt eine hohe Anzahl an Arbeitsplätze aufgrund eines Mangels an qualifizierten Mitarbeiter nicht besetzt werden können, wird von einem Mangel an Fachkräften gesprochen.

17 vgl. Appel 2013

18 Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) 2011, S. 17

19 eine ausführliche Erläuterung findet sich in Kapitel 2.3

20 vgl. Hilker 2010, S. 22

21 ebd.

Nachwuchs dieser neuen Generation. Employer Branding ist die „identitätsbasierte, intern wie extern wirksame Entwicklung und Positionierung eines Unternehmens als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber“22. Als zukünftig größte Konsumentengruppe wird sie die Stoßrichtung des Employer Branding stark beeinflussen. Unternehmen müssen den veränderten Ansprüchen und Erwartungen begegnen und sich dahingehend verändern, wenn sie auch in Zukunft mit der Generation Y zusammen arbeiten und sie erreichen möchten. Die Vermutung liegt nahe, dass dieses neue Mediennutzenverhalten und die veränderten Sichtweisen ebenfalls Auswirkungen auf die Erwartungen und Ansprüche an einen Auftritt und die Präsenz von Unternehmen in Social Media und allgemein im Internet haben. Vor diesem Hintergrund ist es für Unternehmen ratsam, diese Generation eingehend zu analysieren, um eine künftige Zusammenarbeit für beide Seiten zu ermöglichen. Um eine erfolgreiche Rekrutierung zu gewährleisten, sollen die Aktivitäten an den Erwartungen der Zielgruppe ausgerichtet sein. Nach Künzel sind aus den Bewerbern längst Umworbene geworden, nicht zuletzt durch den erhöhten Mangel an qualifizierten Fach- und Führungskräften23. Um diese langfristig an das Unternehmen zu binden und neue Talente erfolgreich zu rekrutieren, erscheint es notwendig, neue Möglichkeiten und Maßnahmen zu entwickeln. Aufgrund einer scheinbar hohen Wechselbereitschaft, den neuen Werten und Vorstellungen der Generation Y und vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, ist es für Unternehmen ratsam, Arbeitgeberattraktivität zu suggerieren und Anreize zu kreieren. In diesem Sinne ist ein zielgerichtetes Employer Branding notwendig, um sich für eine präferierte Wahl von anderen Unternehmen abzusetzen. Gegenwärtig wird Social Media bereits in der Markenkommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kundenbetreuung und im Vertrieb erfolgreich eingesetzt und auch im Personalbereich verwendet24. Aufgrund des großen Potenzials von Social Media ist es für Unternehmen zum einen möglich, einen direkten Dialog mit potenziellen Talenten herzustellen. Zum anderen können effektive Recruiting-Aktivitäten zu einer langfristigen Bindung und Attraktivitätssteigerung führen. Aus Unternehmenssicht erscheint es sinnvoll sich auf solchen Plattformen zu bewegen, auf denen die potenzielle Zielgruppe aktiv ist. Daraus ergeben sich für Unternehmen deutliche Vorteile. Zum einen können sie eine Vielzahl an potenziellen Bewerbern erreichen und zum anderen ist eine direkte Kontaktaufnahme mit diesen möglich25. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Generation Y sollten Unternehmen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit beweisen26. Es

22 Radermacher in Künzel 2013, S. 2

23 vgl. Künzel 2013, S. VI

24 vgl. Hilker 2010, S. 12

25 vgl. Künzel 2013, S. 9

26 ebd.

erscheint von enormer Wichtigkeit, die Denkmuster, Ansprüche und Erwartungen der Zielgruppe zu kennen, um mit diesen zukünftig produktiv und effektiv zusammenarbeiten zu können.

Gleichzeitig generiert die digitale Revolution für Arbeitgeber immer neue Chancen, aber auch Risiken in ihrem Gebrauch und Nutzen27. Neben einem unvorhersehbaren unerwartet hohem Zeit- und Personalaufwand, können zudem negative Reputationen kaum zu kontrollieren sein28. Bei einem bestehenden negativen Bild über ein Unternehmen, ist eine Revidierung komplex, jedoch kann eine Imageverbesserung oftmals durch ein authentisches ehrliches Auftreten erreicht werden. Daher ist ein permanentes Durchsuchen des Internets nach Kommunikationen über das eigene Unternehmen essenziell, um bei negativen Kommentaren direkt in Dialog mit den Betroffenen zu treten. Mit diesem Wissen können gezielte Gegenmaßnahmen entwickelt werden und eine Steigerung der Arbeitgeberattraktivität verfolgt werden29. Bei Betrachtung dieser neuen Möglichkeiten, die ein Social Media Einsatz sowohl für die Generation Y als auch für Unternehmen implizieren, erscheint aufgrund einer vermutlich unterschiedlichen Nutzungsweise, eine Untersuchung bezüglich der Wahrnehmung von Social Media Aktivitäten und im Speziellen die Relevanz von Recruiting-Aktivitäten von Unternehmen seitens der Generation Y als angebracht. Aus Unternehmenssicht bedeutet die neue Mediennutzung natürlich neue Möglichkeiten zur Kommunikation, Bindung von jungem Nachwuchs und zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität. Es erscheint für diese daher folgerichtig, die ausgewählten Medien der jungen Generation zu adaptieren, um mit diesen zu kommunizieren30. Angesichts dessen ist es notwendig, die Perspektive der Zielgruppe zu berücksichtigen. Für Unternehmen erscheint es ratsam zu hinterfragen, wie ihre Präsenz von der gewünschten Zielgruppe wahrgenommen wird und ob eine solche Präsenz und Aktivitäten als störend empfunden werden. Wenn diese Social Media zur Rekrutierung verwenden möchten, sollte dies vor dem Hintergrund einer Analyse der geeigneten Plattformen stattfinden und der Frage, ob die Zielgruppe über solche Kanäle rekrutiert werden möchte. In Erreichung der Einsatzziele von Social Media, wie beispielsweise eine Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, die Bindung an ein Unternehmen oder eine Beeinflussung der Arbeitnehmergeneration hinsichtlich einer präferierten Arbeitgeberwahl, ist es für Unternehmen ratsam, die Relevanz dieser Aktivitäten zu hinterfragen.

27 vgl. Künzel 2013, S. VI

28 vgl. Hilker 2010, S. 24

29 ebd.

30 ebd.

In den Medien und in personalwirtschaftlicher Literatur werden Handlungsempfehlungen ausgesprochen, wie Social Media erfolgreich im Unternehmen eingesetzt und wie eine effektive Social Media Strategie aufgebaut werden kann. In unterschiedlichen Studien von Unternehmen, Unternehmensberatungen, Bildungs- und Forschungsinstitute werden Untersuchungen bezüglich des Stellenwerts von Social Media in Unternehmen, einem gegenwärtigen Einsatz und möglichen messbaren Erfolgen von Social Media zur Rekrutierung oder zum Employer Branding durchgeführt31. Aufgrund einer mangelnden Einbeziehung der Zielgruppenperspektive beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Sichtweise der Generation Y bezüglich eines Social Media Recruiting Einsatzes von Unternehmen.

1.1 Ziel der Arbeit

In dieser Arbeit wird die Relevanz einer Social Media Präsenz und im Speziellen von Social Media Recruiting-Aktivitäten von Unternehmen, hinsichtlich einer präferierten Arbeitgeberwahl, der Stellen- und Arbeitgebersuche und der Wahrnehmung solcher Aktivitäten seitens der Generation Y untersucht. Im empirischen Teil dieser Arbeit werden mit Hilfe den Ergebnissen der Online-Befragung und des Experteninterviews die Forschungsfragen aus Kapitel 3 beantwortet. Ein abschließender Vergleich zwischen den theoretischen Annahmen aus dem ersten Teil dieser Arbeit und den Ergebnissen des empirischen Teils soll die vorliegende Arbeit abrunden.

1.2 Konzept und Methode

Im ersten Schritt werden die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit erläutert.

Zunächst werden der Demografische Wandel und die Folgen für den Arbeitsmarkt dargestellt. Anschließend wird ein Versuch einer Charakterisierung der neuen Arbeitnehmergeneration vorgenommen, die Merkmale und Einflüsse, die auf diese Generation wirken und die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt erläutert. Des Weiteren wird versucht ein möglichst umfassendes Bild der gegenwärtigen Social Media Landschaft in Deutschland mit ihren Chancen und Risiken darzustellen. Im Speziellen wird das Thema Social Media Recruiting und die dafür geeigneten Kanäle erläutert.

Abschließend wird das Thema Social Media Recruiting mit der Generation Y in Relation gesetzt. Nachdem die theoretischen Grundlagen abgeschlossen sind, folgt der empirische Teil, in dem zunächst das Forschungsvorhaben und Forschungsdesign

31 vgl. Hilker 2010, S. 134

vorgestellt werden. Nach der deskriptiven Auswertung der Befragung wird basierend auf den Ergebnissen eine Hypothese aufgestellt, dessen Überprüfung anhand eines statistischen Verfahrens erfolgt. Die Unternehmensperspektive miteinschließend, wird das Interview mit einem Social Media Beauftragten eines Industrieunternehmens inhaltlich anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet32. Unter Einbezug der Ergebnisse beider Untersuchungen erfolgt eine Diskussion und Interpretation, die Rückschlüsse und Aussagen zu den Forschungsfragen erlauben.

Die Arbeit wird mit einem Abgleich der theoretischen Annahmen mit den empirischen Befunden abgeschlossen.

2. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen erläutert um den Kern dieser Arbeit zu erfassen und den Leser in das Thema einzuführen. Als fundamentale Aspekte werden der demografische Wandel und die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt betrachtet. Des Weiteren ist eine umfassende Erläuterung und Darstellung der für die Generation Y zugesprochenen Charakteristika und der Merkmale und Einflüsse, die auf diese einwirken, vonnöten. Der Fokus des theoretischen Abschnitts bildet das Themas Social Media und Social Media Recruiting, mit welchem dieser Teil schließt.

2.1 Der demografische Wandel

Die Herausforderungen des demografischen Wandels in der Bundesrepublik Deutschland werden schon seit Jahren von Seiten der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik thematisiert. Laut Bevölkerungsvorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes nimmt die Bevölkerung Deutschlands seit 2003 ab33. Bei Annahme einer leichten Geburtenzunahme, werden im Vergleich der letzten Jahre bei gleichzeitiger Alterung der Einwohner dennoch weniger Kinder geboren. Waren es 2008 noch 82 Millionen Einwohner, wird der Bevölkerungsanteil laut Modellrechnungen bis zum Jahr 2060 auf 65 Millionen sinken34. Als Ursache wird hierfür die höhere Sterberate im Vergleich zu der niedrigeren Geburtenrate genannt. Dabei wird von einer konstanten Geburtenrate von 1,4 Kindern pro Frau ausgegangen, die bereits seit 30 Jahren

32 vgl. Mayring 2015

33 vgl. Statistisches Bundesamt 2009

34 ebd.

besteht35. Bei Annahme einer Erhöhung der Geburtenrate auf 1,6 Kindern pro Frau, kann diese den Rückgang der Bevölkerung dennoch nicht verhindern. Eine erhöhte Zuwanderung kann dieses Defizit ebenfalls nicht ausgleichen. Dies ist zum einen darin begründet, dass die geburtenstarken 1960er Jahrgänge ab 2030 im hohen Alter sein werden und zum anderen, das dadurch bedingt die Sterberate wesentlich höher sein wird. Auch wenn dies nur Vorausberechnungen sind und demnach ziemlich wage, besteht Einigkeit über enorme Veränderungen hinsichtlich der Bevölkerungsstruktur Deutschlands in den nächsten Jahrzehnten.

Die Altersstruktur Deutschlands wird durch die Geburten- und Sterberate und dem Verhältnis von Zu- und Abwanderung bestimmt36. Die perfekte Alterspyramide, bei der die Anzahl der Menschen mit zunehmendem Alter gleichmäßig abnimmt, existiert schon seit 1920 nicht mehr und hat sich durch die zwei Weltkriege und die Weltwirtschaftskrise verändert. Anhand Abbildung 1, die den Altersaufbau im Jahr 1950 darstellt, ist eine doppelt so hohe Anzahl an Personen unter 20 Jahren wie Personen über 60 Jahren zu erkennen. Dabei liegt die durchschnittliche Lebenserwartung eines neugeborenen Kindes bei 64,6 Jahren für Jungen und bei 68,5 Jahren für Mädchen37. Die beiden Weltkriege, in denen viele junge Männer starben, hatten gravierende Einschnitte in die Alterspyramide zu Folge, denn die Geburtenraten sanken. Der wirtschaftliche Aufschwung der 60er Jahre in beiden Teilen Deutschlands führte zu einem sogenannten kurzweiligen „Babyboom“, bei dem durchschnittlich 2,5 Kinder pro Frau geboren wurden38. Durch die Einführung der Anti-Babypille in den Anfängen der 1961er Jahren erfuhr das Geburtenniveau einen enormen Einbruch und bewirkte in der ehemaligen DDR schon 1964, und in Westdeutschland erst 1967 einen Rückgang der Geburtenrate. In den alten Bundesländern verringerte sich die absolute Geburtenzahl bis zum Jahre 1975 auf 1,45 und in der ehemaligen DDR auf 1,54. Zu diesem Zeitpunkt lag die Sterberate über der Geburtenrate und folglich lebten mehr ältere als jüngere Menschen. Dieses Verhältnis verschiebt sich seit den 80er Jahren in der Alterspyramide nach oben und erreichte Mitte der 1980er Jahre seinen Tiefpunkt mit einer Geburtenrate von durchschnittlich 1,3 Kindern pro Frau39.

Anhand Abbildung 2, die den Altersaufbau im Jahre 2003 darstellt, ist ersichtlich, dass mehr alte als junge Menschen leben. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt hier

35 vgl. Statistisches Bundesamt 2009

36 vgl. Statistisches Bundesamt 2006

37 ebd.

38 ebd.

39 ebd.

schon für neugeborene Mädchen bei 81,5 Jahren und für Jungen bei 75,9 Jahren bei Annahme einer durchschnittlichen Geburtenrate von 1,4 Kindern pro Frau40.

Abbildung 1: Der Altersaufbau 1950 Abbildung 2: Der Altersaufbau 2003

Abbildung 3: Der Altersaufbau 2014 Abbildung 4: Der Altersaufbau 2060

In Betrachtung von Abbildung 3, die den aktuellen Altersaufbau des Jahres 2014 veranschaulicht, ist im Vergleich zu den beiden vorherigen Abbildungen eine Verschiebung der Altersstruktur nach oben zugunsten der älteren Bevölkerung zu beobachten. Die mittleren Jahrgänge stellen den stärksten Anteil dar, während die jüngeren und älteren Personen nur sehr schwach vertreten sind. Die Bundesrepublik Deutschland hat aktuell ein negatives Bevölkerungswachstum bei einer konstanten

40 vgl. Statistisches Bundesamt 2009

Geburtenrate von durchschnittlich 1,4 Kindern pro Frau41. Nach der Prognose des Statistischen Bundesamtes werden sich die jahrgangsstarken mittleren Altersklassen bis zum Jahr 2060 nach oben verschieben und die Anzahl der jüngeren Person deutlich verringern, wie Abbildung 4 verdeutlicht42. Bei Annahme einer konstanten Geburtenrate von 1,4 Kindern pro Frau, liegt die Lebenserwartung bei neugeborenen Mädchen im Jahre 2060 bei 89,2 Jahren und für Jungen bei 85,0 Jahren43.

Besonders gravierend erscheint die Anzahl der 80-Jährigen und Älteren in Deutschland. Im Jahr 2008 stellten sie mit 4 Millionen 5% der Gesamtbevölkerung dar44. Die Anzahl wird kontinuierlich steigen und ihren Höhepunkt im Jahr 2050 mit 10 Millionen erreichen. Das Statistische Bundesamt prognostiziert für das Jahr 2060 einen 14%-igen Anteil an 80-Jährigen und Älteren, dessen Bedeutung in der Zugehörigkeit jedes siebten Einwohners zu dieser Altersklasse liegt und demnach die Anzahl der 70- Jährigen doppelt so hoch sein wird, wie die Anzahl der Neugeborenen.

Von dieser Bevölkerungsalterung sind insbesondere die potenziellen Arbeitnehmer im erwerbsfähigen Alter betroffen, die sich zwischen dem 20. und 65. Lebensjahr befinden45. Zu dieser Gruppe gehören aktuell 50 Millionen Menschen, von denen sich 20% zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr befinden, welches ungefähr 9,9 Millionen Menschen beinhaltet46. Laut Prognosen des Statistischen Bundesamts wird sich diese Anzahl auf 6 bis 7 Millionen bei gleichbleibender Anzahl aller Erwerbstätigen reduzieren. Diese Zahl wird nach 2020 deutlich zurück gehen und sich vermutlich im Jahr 2030 auf 42 Millionen verringert haben. Die Gesamtzahl der Erwerbstätigen in Deutschland wird voraussichtlich im Jahr 2060 lediglich 36 Millionen betragen, vorausgesetzt der Annahme, dass es eine jährliche Zuwanderung von 200.000 Menschen gibt. Bei einer Zuwanderung von nur 100.000 wird der Anteil an Erwerbstätigen bei schätzungsweise 33 Millionen liegen. Folglich hat die Zuwanderung einen erheblichen Anteil daran, in welchem Ausmaß der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung schwindet.

Zwischen den Jahren 2017 und 2024 wird die deutsche Wirtschaft eine besonders gravierende Veränderung der Altersstruktur erfahren. Prognostizierend wird, dass das Erwerbspersonenpotential zu 40%47 aus 30 bis 50-Jährigen und zu 40% aus 50 bis 65- Jährigen bestehen wird. Bei dem Austritt der geburtenstarken 1960er Jahrgänge aus

41 vgl. Statistisches Bundesamt, 2006

42 vgl. Statistisches Bundesamt 2009

43 ebd.

44 ebd.

45 ebd.

46 ebd.

47 ebd.

dem Arbeitsleben, wird eine geringfügige Verschiebung des Altersaufbaus hin zu den mittleren erwerbstätige Gruppe der 30 bis 50-jährigen erfolgen, bei gleichzeitiger enormer Reduzierung der Gesamtanzahl der erwerbstätigen Personen. Zukünftig wird der Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter überwiegend aus über 50-Jährigen bestehen. Die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre führt zwar zu einer Steigerung der Zahl an Erwerbstätigen, gleichzeitig jedoch erhöht sich damit die Anzahl der älteren Gruppe48.

Weitere Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Unternehmen sind anhand Abbildung 5 erkennbar. Die beiden deutlichsten Herausforderungen sind zum einen der Fachkräftemangel in speziellen Branchen und Berufsgruppen und zum anderen der erhebliche Rückgang der Personen im erwerbsfähigen Alter. Aufgrund dieser Entwicklungen und in Bezug auf die Thematik dieser Arbeit, werden im Folgenden die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den deutschen Arbeitsmarkt dargestellt.

Abbildung 5: Auswirkungen des demografischen Wandels auf Unternehmen

Quelle: eigene Darstellung anhand der Daten aus:

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/173235/umfrage/auswirkungen-des- demografischen-wandels-auf-unternehmen/

48 vgl. Statistisches Bundesamt 2009

2.1.1 Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt

Jedes Unternehmen möchte die bestqualifiziertesten Mitarbeiter haben. Für viele stellt dies jedoch eine große Herausforderung dar. Möchte ein Unternehmen eine vakante Position adäquat besetzen, kommt es häufig vor, dass sich keine passgenauen, beziehungsweise keine ausreichend qualifizierten Bewerber finden und dadurch Positionen auch gelegentlich unbesetzt bleiben, bzw. mit nicht ausreichend qualifizierten Personal besetzt werden49. Abbildung 6 zeigt deutlich, dass 95,1% der befragten Unternehmen leichte bis deutliche Schwierigkeiten haben, offene Stellen mit geeigneten Kandidaten zu besetzen.

Abbildung 6: Schwierigkeiten in der Personalbeschaffung

Quelle: http://www.competitiverecruiting.de/ICR-Social-Media-Recruiting-Report-2013.html

Eine mögliche Ursache ist der Mangel an potenziellen Arbeitnehmern im erwerbsfähigen Alter. Dies ist auf den Rückgang der Bevölkerung und der dadurch verschobenen Altersstruktur zurückzuführen, wie im vorherigen Kapitel ausführlich dargestellt. In den kommenden Jahren wird aufgrund dessen das Arbeitsangebot kontinuierlich sinken. Dieser Rückgang macht sich auch innerhalb eines Unternehmens bemerkbar. Die Alterung des Erwerbspersonenpotenzials fordert von Unternehmensseite ein Um- und Neudenken der Personalstrategien und -modelle zum Erhalt und Ausbau des Unternehmens und der knappen Ressource Arbeitskraft50. Eine Herausforderung mit der sich die Personalbeschaffung konfrontiert sieht, ist das ab dem Jahre 2015 sukzessive Austreten der geburtenstarken 1955 bis 1965

49 Abhängig von Branche und Berufsgruppe

50 vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) 2007 46,8%

40,5%

7,8%

4,8%

In unserem Unternehmen ...

…haben wir leichte Schwierigkeiten , unsere offenen Stellen mitgeeigneten Kandidaten zu besetzen

…haben wir deutliche

Schwierigkeiten , unsere offenen Stellen mit geeigneten Kandidaten zu besetzen

…haben wir große Schwierigkeiten , unsere offenen Stellen mit

geeigneten Kandidaten zu besetzen

…haben wir keine Schwierigkeiten , unsere offenen Stellen mit

geeigneten Kandidaten zu besetzen

Jahrgänge aus dem Arbeitsmarkt51. Die schwächeren Jahrgänge der 1970er bis 1980er Jahrgänge können die Diskrepanz kaum ausgleichen. Eine weitere daraus resultierende Herausforderung ist das längere Verbleiben der Älteren im Erwerbsleben, begünstigt durch die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Demnach übersteigt die Quote der Älteren die der Jüngeren deutlich52. Eine weitere Herausforderung ist der in einigen Branchen vorherrschende Fach- und Führungskräftemangel. Gegenwärtig existiert kein flächendeckender Fachkräftemangel in Deutschland, sondern bezieht sich lediglich auf einzelne technische Berufsfelder und auf die Gesundheits- und Pflegebranche53. Der Mangel bei den technischen Berufen betrifft nicht nur zunehmend die akademischen Experten wie Ingenieure, sondern auch die nichtakademische Fachkräfte. „Fachkräfteengpässe liegen vor allem in Maschinenbau- sowie in Metall- und Elektro(technik)berufen vor. Auch der Bereich Ver- und Entsorgung sowie in der Klempnerei, Sanitär, Heizung und Klimatechnik zeigt sich ein Mangel. Betroffen sind auch IT- Berufe sowie technische Berufe im Bereich des Eisenbahnverkehrs.“54 In der Pflege- und Gesundheitsbranche herrscht ein Mangel an Humanmediziner, examinierte Gesundheits-, Kranken-, und Altenpflegern, Meistern der Orthopädie- und Rehatechnik und der Hörgeräteakustik55. Für diese Branchen stellt die Personalbeschaffung aufgrund des Bewerberrückgangs ein erhebliches Problem dar. Neben der Schwierigkeit geeignetes Personal zu finden, ist dieser Prozess mit einem enormen Zeitinvest verbunden. Durch die Engpässe hat sich das Machtverhältnis zugunsten der gefragten Fachkräfte verschoben. Nach Künzel sind aus den Bewerbern längst Umworbene geworden56. „Durch den anhaltenden Wandel von der Produktions- zur Wissensgesellschaft steigt der Bedarf an (hoch-) qualifizierten Fachkräften zusätzlich.

Der Satz „Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital“ ist in diesem Zusammenhang schon lange keine Floskel mehr“57. Die begehrten Fachkräfte scheinen oftmals eine Auswahl an Arbeitgebern zu haben, welches die Unternehmen in eine schwierige konkurrenzbehaftete Situation führt. In diesem Zusammenhang wird auch vom „War for Talents“58 gesprochen, in den Unternehmen im Kampf um die besten Arbeitnehmer auf den Arbeitsmarkt treten, um im Wettbewerb konkurrierenden Unternehmen mit einem Vorteil zu begegnen. Dies gilt verstärkt für die am Arbeitsmarkt begehrte Zielgruppe der 20 bis 30-Jährigen, der Generation Y, die mit neuen Ansprüchen und Erwartungen

51 vgl. Bollwitt 2010, S. 17

52 vgl. IAB 2007

53 https://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Fachkraeftebedarf- Stellen/Fachkraefte/BA-FK-Engpassanalyse-2014-06.pdf

54 ebd.

55 ebd.

56 Künzel 2013, S. VI

57 ebd.

58 vgl. Bollwitt 2010, S. 11

an das Arbeitsleben den Arbeitsmarkt nachhaltig prägen59. Diese veränderten Ambitionen resultieren zum Teil aus dem demografischen Wandel und den in diesem Zusammenhang erfolgten Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, wie dem Fachkräftemangel. Im folgenden Kapitel wird der Versuch einer Charakterisierung der Generation Y vorgenommen und die Einflüsse und Merkmale erläutert. Anschließend werden die Auswirkungen dieser Veränderungen auf das Arbeitsleben und im Besonderen auf die Personalbeschaffung vorgestellt.

2.2 Die Generation Y

Im Zuge des demografischen Wandels erhält eine neue Arbeitnehmergeneration, die

„Generation Y“ –ausgesprochen „Generation why“60 (im deutschen „warum“), auf dem Arbeitsmarkt zunehmend Beachtung61. Wie im vorherigen Kapitel ausführlich dargestellt, wird genau diese Generation zukünftig den Arbeitsmarkt dominieren. Daher ist es von großer Dringlichkeit sich mit dieser Gruppe zu beschäftigen, um sie nachhaltig zu erreichen und zu binden. Erstmals wurde der Begriff „Generation Y“ in der „Fachzeitschrift Ad Age“ genannt62. In dieser hieß es, dass zu dieser Generation junge Menschen der Jahrgänge 1984 bis 1994 gehören. Eine allgemeine Eingrenzung ist in der Literatur nicht vorhanden, da Autoren Beginn und Ende der Geburtenjahrgänge unterschiedlich ansetzen. Im Kontext dieser Arbeit findet eine Eingrenzung der Generation Y zwischen den Geburtsjahrgängen 1982 und 1994 statt, die auch gleichzeitig die Zielgruppe des Untersuchungsgegenstandes dieser Arbeit darstellen. Zum einen ist die Einteilung in der Tatsache begründet, dass die Vertreter dieser Generation als Talente entweder kurz vor dem Eintritt auf den Arbeitsmarkt stehen und daher für Unternehmen eine relevante Zielgruppe bilden, oder aktiv auf der Suche nach Stellen sind. Zum anderen ist die Eingrenzung darin begründet, dass einige der Vertreter dieser Gruppe bereits als Fach- und Führungskräfte auf dem Arbeitsmarkt vorhanden sein können und in dem „War for Talents“ ebenfalls zur begehrten Zielgruppe gehören. Die Zielgruppenfokussierung auf Studierende und Akademiker ist in dem Interesse der Autorin begründet, da diese selbst zugehörig ist und im Rahmen dieser Arbeit eine Eingrenzung vorgenommen werden muss.

Neben dem Begriff „Generation Y“ werden noch weitere Bezeichnungen verwendet, wie „Millennials“, weil sie nach der Jahrtausendwende berufsweisende Entscheidungen

59 vgl. Künzel 2013, S. VI

60 Diese Generation wird so genannt, weil sie oftmals die bisherigen Strukturen und Vorstellungen hinterfragt.

61 vgl. Ruthus 2013, S. 1

62 vgl. Parment 2013, S. 3

trafen, beispielsweise die Wahl der Schulart, die Entscheidung für eine Ausbildung oder für den Beginn eines Studiums63. Des Weiteren werden sie auch häufig

„Generation Praktikum“ genannt, weil der Einstieg ins Berufsleben häufig von mehreren gering- oder unbezahlten Praktika begleitet wurde. Sie sind die Nachfolger der Generation Baby-Boomer und der Generation X. In Tabelle 1 wird ein Versuch einer kurzen Generationen-Klassifizierung anhand ausgewählter Literatur vorgenommen, ohne einen allgemeingültigen Anspruch zu erheben.

Tabelle 1: Abgrenzung der Generationen

Generation Kohorte Merkmale

Baby-Boomer 1955 - 1965 aufgewachsen in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs

Kauf- und Konsumverhalten sachlich geprägt

hohe Leistungsbereitschaft und starker Wille

Arbeit hat einen hohen Stellenwert und war Pflicht

Anerkennung autoritärer Strukturen

Generation X 1966 - 1981 aufgewachsen in ersten Krisenzeiten (Ölkrise, Stagnation auf dem Arbeitsmarkt)

wenig Verbundenheit mit traditionellen Werten wie Familie, Eltern, Arbeit, Ehe

Unabhängigkeit, wollen alles anders machen als ihre Eltern, dazu fehlte oftmals der Mut

Bevorzugung informeller anstatt autoritärer Haltung

Generation Y 1982 - 1994 aufgewachsen in Zeiten der Globalisierung, Wandel zur Informationsgesellschaft, Technologisierung

aufgewachsen mit neuen Medien und Kommunikationsmitteln

konsumorientiertes Verhältnis zu Arbeit

hohe Wechselbereitschaft und Unbeständigkeit

bevorzugen flache Hierarchien und Transparenz

Autorität hat man nicht aufgrund von Position oder Alter, sondern muss sich verdient werden

Quelle: Eigene Darstellung angelehnt an Parment 2013, Klaffke 2011, Appel et al. 2013

63 vgl. Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. 2011, S. 10

Diese Einteilung stellt lediglich einen Versuch einer Abgrenzung verschiedener Werte, Vorstellungen und Ziele dar, die je nach gesellschaftlichen, ökologischen, sozialen und politischen Bedingungen, der persönlichen Haltung und Erziehung ihre Erklärungen finden. Es wird kein Anspruch auf eine Allgemeingültigkeit erhoben, die für jedes Individuum der jeweiligen Generationen Gültigkeit hat. Den Individuen wird zugesprochen selbst zu entscheiden, zu welcher Generation sie sich zugehörig fühlen oder ob diese sich überhaupt zu einer bestimmten Kohorte zählen. Der Zeitpunkt einer Generationen-Ablösung der Generation Y ist nach Parment nicht absehbar64.

In Unternehmen sind gegenwärtig bis zu vier unterschiedliche Generationen beschäftigt, die ihre eigenen Werte, Vorstellungen, Erwartungen und Ziele haben.

Daher erscheint es nicht verwunderlich, wenn zwischen den Generationen innerhalb eines Unternehmens Konflikte aufkeimen können. Demnach ist ein Generationen- Management von Unternehmen unerlässlich, um zukünftig ein effektives Zusammenarbeiten ermöglichen zu können65. Im Rahmen dieser Arbeit kann das Thema Demografie-Management aus Kapazitätsgründen nicht weiter erläutert werden.

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Einflüsse und Merkmale, die auf die Generation Y wirken, dargestellt.

2.2.1 Einflüsse und Merkmale

Nicht nur in der personalwirtschaftlichen Literatur, wie beispielsweise in der Zeitschrift

„Personalwirtschaft“, sondern auch in den Medien ist das Thema der neuen Generation mit ihren veränderten Ansprüchen an Arbeit und Leben beliebt. Es werden Marktforschungsstudien, Fachartikel, Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit dieser Generation publiziert und in Talkshows66 über die neuen Herausforderungen diskutiert.

Es lassen sich zahlreiche Artikel, wie zum Beispiel bei der Zeit Online mit der Überschrift „Generation Y. Hoffnungslose Optimisten. Die Generation Y erobert 2015 die Arbeitswelt. Sie gelten als Taktiker, Traumtänzer, Angsthasen, Abenteurer. Dabei sind sie Getriebene – vom Glauben an das eigene Glück.“ finden67. Aber auch Artikel des Spiegel Online, wie „Berufswünsche der Generation Y. Sicherheit schlägt Einkommen. Berufsanfänger stehen im Ruf, sich mehr für ihr Privatleben zu interessieren als für den Job. Jetzt zeigt eine neue Untersuchung: Generation Y ist

64 vgl. Parment 2013, S. 4

65 Weiterführende Literatur findet sich beispielsweise in: Deller, Jürgen (2008): „Personalmanagement im demografischen Wandel: ein Handbuch für den Veränderungsprozess“.

66 z.B. „Frech, faul, fordernd- die Generation Y“ in „Fakt ist…!“ des MDR am 05.01.2015, http://noch-ein-hr- blog.de/?p=1034

67 http://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2014-12/generation-y-arbeitswelt-glueck-angst-traumtaenzer

deutlich leistungsorientierter als gedacht.“ sind vorhanden68. Das allgemeine Bild über die Generation Y scheint oftmals dem einer gebildeten, über einen akademischen Grad verfügten, Internet- und Web 2.0- versierten zu entsprechen69. Dabei verfügen sie, vor dem Hintergrund des demografischen Wandel und dem daraus in speziellen Berufsfeldern resultierenden Fachkräftemangels, über ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. „Selten hat eine neue Generation so viele Auswirkungen auf Wirtschaft, Arbeitsleben und Talent-Management gehabt“, wie die Millennials70. Nicht selten wird das Bild einer egoistischen und erlebnisgierigen Generation veröffentlicht, die nicht in ein Unternehmen integriert werden kann. Das prägendste Element der jungen Generation ist laut Appel „der Einfluss neuer Kommunikationstechnologien auf Kommunikationsstil, Selbstinszenierung und soziales Leben“71 Dabei werden bestimmte Eigenschaften als „typisch“ für diese Generation angesehen. Es muss jedoch hinterfragt werden, unter welchen Einflüssen und Gegebenheiten diese Generation aufgewachsen und geprägt wurde. Abbildung 7 versucht dies übersichtlich darzustellen.

Abbildung 7: Einflüsse und Merkmale der Generation Y

Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an Inhalten von Parment 2013

68 http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/studie-zur-generation-y-leistungsbereiter-als-bisher- angenommen-a-998491.html

69 Ausführlichere Erläuterungen zu Web 2.0 finden sich in Kapitel 2.3

70 Parment 2013, S. 2

71 Appel 2013, S. 6

Der demografische Wandel ist im vorherigen Kapitel ausführlich dargestellt worden, deswegen wird im weiteren Verlauf dieser als einziger Punkt der Abbildung nicht weiter erläutert.

Globalisierung

Die gegenwärtige und zukünftige Arbeitswelt ist durch eine komplexe und dynamische Bewegung in Wirtschaft und Gesellschaft geprägt. Als eine der Entwicklungen sei hier die Globalisierung genannt, welche einen neuen Umgang mit Zeit und Raum erfordert72. Durch die internationale Verzahnung der Wirtschaft, die Marktderegulierung, fortschreitende Informationstechnologie und sinkende Transport- und Kommunikationskosten, stehen der Generation Y vielfältige Möglichkeiten offen73. Sie können sowohl ungehindert im Ausland studieren, Praktika absolvieren und arbeiten, als auch reisen, kulturelle Vielfalt erleben und sich weltweit ein soziales Netzwerk aufbauen. Jedoch hat die Globalisierung auch negative Seiten, wie den

„Klimawandel, Erderwärmung, gestiegene Arbeitslosigkeit in Folge von Stellenstreichungen und Unternehmensumsiedlungen“74. Deswegen spielen die Themen Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility75 für die Unternehmenswahl bei dem jungen Nachwuchs eine entscheidende Rolle.

Technologisierung

Die Generation Y wird auch die „Internet-Generation“ genannt, weil sie erstmals mit mobiler Kommunikation und dem Computer aufgewachsen sind76. Der Umgang mit dem Internet und digitalen Medien ist für diese selbstverständlich. Fraglos sind nicht alle Vertreter der Generation Y Internet-versiert. Die durch das Web 2.0 entstandene neue Mediennutzung führt zu einer Partizipation an medialen Inhalten und Kommunikation, an der jede Person teilhaben kann. Social Media als eine Web 2.0- basierte Anwendung scheint bei der Generation Y einen hohen Stellenwert einzunehmen. Mit Social Media wird sich im Internet weltweit vernetzt, es findet ein Informationsaustausch statt, mediale Inhalte werden generiert und publiziert, Erfahrungsberichte werden veröffentlicht und vieles mehr77. Die Lebensbereiche dieser

72 vgl. Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. 2011, S. 8

73 vgl. Parment in Klaffke 2011, S. 8

74 Ruthus 2013, S. 26

75 CRS ist ein System, in dem Unternehmen freiwillig soziale Belange und Umweltbelange in ihre

Unternehmenstätigkeit integrieren können (http://www.csr-in-deutschland.de/ueber-csr/was-ist-csr.html)

76 vgl. Dannhäuser 2014, S. 6

77 ebd.

Generation scheinen vollständig mit Medien durchdrungen zu sein, daher zeichnet sich deren Lebensweise durch eine Technologie-Affinität aus. Dies zeigt sich in einem immerwährenden Zugang zu gleichzeitig vielen unterschiedlichen Kommunikations- und Informationsquellen78. Diese medialen Angebote dürften die Werte und Präferenzen dieser Generation beeinflusst haben. Social Media und Web 2.0 werden ausführlich in Kapitel 2.3 erläutert. Auch in der Arbeitswelt wird die Nutzung des Internets und andere mobile Kommunikation als selbstverständlich betrachtet. In Erfüllung der Anforderung an einem beständigen Zugang und Erreichbarkeit, ob nun in der Freizeit oder am Arbeitsplatz, wird oftmals die Beschaffung von Laptop, Smartphone, Blackberry und Tablet als mediale Grundausstattung seitens der Arbeitnehmergeneration gewünscht und weniger als Statussymbol wie bei ihren Vorgänger79.

Strukturwandel

Durch den Wandel weg vom Industriesektor hin zum Dienstleistungssektor, haben spezielle Ausbildungsberufe und Berufe, die keine hohe Qualifikation erfordern, an Bedeutung und Attraktivität verloren80. Dahingehend haben geistige Arbeiten und fachgerechte Ausbildungen, in Verbindung mit lebenslangem Lernen an Relevanz zugenommen. „Neben der Gewinnung von Talenten erhalten in diesem Zusammenhang auch Marken, Werte und weitere immaterielle Faktoren eine immer größere Gewichtung für die Überlebensfähigkeit von Organisationen“81. Die Generation Y verfügt dahingehend vorwiegend über einen Fachhochschul- und Universitätsabschluss82.

Die zuvor genannten Faktoren scheinen die Generation Y stark geprägt zu haben sodass diese aufgrund der dadurch entstandenen vielfältigen Lebensweisen, Informationen und Perspektiven, in Bezug auf Arbeit und Leben neue Werte, Vorstellungen, Ziele und Einstellungen entwickelten. Diese werden im Folgenden dargestellt und erläutert.

78 vgl. Dannhäuser 2014, S. 6

79 vgl. DGFP e.V. 2012, S. 17

80 vgl. Ruthus 2013, S. 28

81 Ruthus 2013, S. 28

82 vgl. Dannhäuser 2014, S. 6

Selbstbewusstsein

Nach Parment ist ein klassisches Kennzeichen dieser Generation ihr Selbstbewusstsein, welches ihre Eltern und deren Erziehung prägten83. Die Eltern- Generation (Baby-Boomer) erlangte als erste Kohorte nach dem 2. Weltkrieg mehr Wohlstand und neben einem sicheren Arbeitsplatz waren auch oftmals beide Elternteile berufstätig. Die Kinder wuchsen durch die elterliche Sicherheit behütet und sorglos auf und waren oftmals Einzelkinder, die besonders verwöhnt wurden. Ihnen wurde scheinbar das Gefühl vermittelt, ihnen wiederfahre etwas Besonderes und jeder ihrer Wünsche könne verwirklicht werden. Oftmals wurden die Kinder in jeglichen Lebensabschnitten intensiv betreut und begleitet. Aufgrund dessen werden diese Eltern auch „Helikopter-Eltern“ (aus dem englischen „helicopter parenting“)84 genannt, weil diese „über ihre Kinder kreisen“. Gleichzeitig wurden ihnen ein Gefühl der Unabhängigkeit und Individualität vermittelt. Das eigene Glück und die Selbstverwirklichung standen dabei im Vordergrund. In diesem Zusammenhang und vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, begegnen die Mitglieder der Generation Y ihrer Umgebung mit Selbstbewusstsein, welche oft als Arroganz oder Selbstüberschätzung wahrgenommen wird85. Die Begründung könnte darin liegen, dass sie durch ihre Erziehung gewohnt sind auf Augenhöhe zu kommunizieren und daher kaum hierarchische Berührungsängste zeigen. Zudem sei Autorität durch Leistung und Verhalten gekennzeichnet und nicht alleine durch Position oder Alter bestimmt, sondern muss durch angemessenes Verhalten erlangt werden86.

Orientierungslosigkeit

Ein weiteres Merkmal ist eine Orientierungslosigkeit, der die Vertreter dieser Generation schon seit Kindesalter ausgesetzt sind87. Dies zeigt sich in den scheinbar unzähligen Wahlmöglichkeiten, die jeden Lebensbereich einnehmen. Diese Wahlmöglichkeiten beziehen sich nicht nur auf Produkte sondern auch auf Anbieter von Dienstleistungen. Neben diesen Aspekten sind auch berufliche Entscheidungen wie die Wahl der Bildung und Berufes mit inbegriffen, denn die Bildungsmöglichkeiten sind vielfältiger denn je. Es gibt in Deutschland nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung insgesamt 340 anerkannte Ausbildungsberufe88. Nach

83 vgl. Parment 2013, S. 10

84 vgl. DGFP e.V. 2011, S. 12

85 ebd. S. 12

86 vgl. Parment 2013, S. 14

87 vgl. Ruthus 2013, S. 20

88 http://www.bmbf.de/de/550.php

Angaben des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes (DAAD) bieten gegenwärtig Hochschulen in Deutschland 17.819 Studienmöglichkeiten an89. Diese enormen Auswahlmöglichkeiten in allen Lebensbereichen werden nach Ruthus von der Generation Y „als Fluch und Segen zugleich angesehen“90. Beispielsweise werden in der medialen Werbung die Konsumenten und Verbraucher dauerhaft durch viele unterschiedliche Produkte beeinflusst und zum Kauf angereizt. Die Entscheidung für bestimmte Produkte und Dienstleistungen muss abgewogen werden und durch die Vielfalt gibt es für jedes Individuum maßgeschneiderte Erzeugnisse. Die Globalisierung ermöglicht zudem zusätzliche Wahlmöglichkeiten, beispielsweise die Wahl eines nationalen oder internationalen Studiums. Auch die Arbeitsbarrieren zwischen den Ländern wurden aufgehoben und durch die Internationalität vieler deutscher Unternehmen, die weltweit Standorte aufgebaut haben, war die Möglichkeit des Arbeitens im Ausland gegeben. Diese Wahlmöglichkeiten stellen eine mögliche Ursache in dem selektiven Umgang mit beruflichen und privaten Entscheidungen dar.

Ruthus bringt diese Situation auf den Punkt:

„Einerseits eröffnen diese Wahlmöglichkeiten ungeahnte Chancen, den Lebensweg einzuschlagen, der genau auf die individuellen Fähigkeiten und Talente zugeschnitten ist und somit die beste Voraussetzung für die persönliche Entfaltung bietet. Andererseits überfordert diese Vielzahl an Alternativen in ihrer Komplexität den Einzelnen und löst Ohnmacht und Orientierungslosigkeit bei der Suche nach dem „perfekten“ Weg aus.“ (Ruthus 2013, S. 21)

Der dadurch möglicherweise entstandene innere Druck, jede Option wahrzunehmen, kann nicht realisiert werden und demnach zu Missgunst bei anderen Personen führen, weil diese beispielsweise einen attraktiveren Job ausüben. Gleichzeitig kann dies auch ein Ansporn darstellen, die eigenen Wünsche zu realisieren. Eine Anwendung des Prinzips der Selektion auf berufliche Entscheidungen scheint daher nicht frappierend.

Sicherheitsbedürfnis

Aufgrund der zuvor dargestellten Wahlmöglichkeiten, der gegenwärtigen Arbeitsplatzunsicherheit und einer vermehrt hohen Fluktuationsquote in speziellen Bereichen ist bei dieser Generation ein Sicherheitsbedürfnis ausgeprägt91. Einerseits ist eine Festanstellung mit einem hohem Gehalt und Karriereaussichten erstrebenswert, andererseits erscheint bei Unzufriedenheit oder Unterforderung die Aussicht auf einen schnellen Wechsel des Arbeitgebers lukrativ. Die scheinbar geforderte Flexibilität im Arbeitsleben und der zugeschriebenen Wechselbereitschaft der Generation Y bei gleichzeitigem Wunsch einer Festanstellung, erscheint

89 https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/studiengang/de/

90 vgl. Ruthus 2013, S. 21

91 ebd. S. 22

widersprüchlich. Ruthus findet eine Erklärung dieses Paradoxons in der Würdigung von Sicherheit und Struktur, bei gleichzeitiger Anwendung des Prinzips der Selektion, die sich in der Flexibilität im Arbeitsleben zeigt92. In Folge dessen erscheint ein unbefristeter Arbeitsvertrag bei gleichzeitigem Wunsch bei mehreren Arbeitgebern tätig zu sein, mit der Option, jederzeit kündigen zu können, erstrebenswert. Diese Flexibilität im Arbeitsleben steht dem Wunsch nach Kontinuität entgehen, welcher sich oftmals in der Erhaltung von bürgerlichen Werten im Privatleben zeigt93.

Weiterentwicklung

Das Bedürfnis nach Weiterentwicklung ist nach Ruthus ebenfalls ein Merkmal dieser Generation94. Personalentwicklungsmaßnahmen scheinen einen hohen Stellenwert einzunehmen und werden in manchen Fällen regelrecht eingefordert. Dies würde sich bereits in Bewerbungsgesprächen zeigen, in denen die persönliche Weiterentwicklung thematisiert und nach den Entwicklungsperspektiven gefragt werde. Auch sind geplante Auslandseinsätze Kriterien für die Arbeitgeberwahl, gepaart mit den Erwartungen, dass diese zeitnah umgesetzt werden. Dies belegt die

„Absolventenstudie 2012-2013“ von Ernst & Young GmbH, an der 483 Studierende verschiedener Studienrichtungen in Deutschland teilnahmen und zu ihren Wünschen und Auswahlkriterien bezüglich des Arbeitgebers und Position befragt wurden95. Mit 72% stellt die Weiterentwicklungsmöglichkeit ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Arbeitgeberwahl dar. Neben den Perspektiven innerhalb eines Unternehmens, nimmt die individuelle Weiterbildung schon während des Studiums einen hohen Stellenwert ein. Die Vertreter der Generation Y eignen sich oftmals diverse Qualifikation und Fähigkeiten an, um im Wettbewerb um den Traumjob zu siegen und sich klar von Mitbewerbern abzugrenzen. Diese können Fremdsprachenkenntnisse sein, Auslandsaufenthalte in Form von Auslandspraktika und -semester, Hilfs- und Aufbauarbeit oder Zusatzqualifikation in persönlichen und fachlichen Bereichen96. Abschließend kann resümiert werden, dass eine individuelle Weiterbildung auf privater und beruflicher Ebene bei der Arbeitnehmergeneration einen hohen Stellenwert einnimmt und zudem ein wichtiges Entscheidungskriterium der Arbeitgeberwahl darstellen kann.

92 vgl. Ruthus 2013, S. 22.

93 ebd.

94 ebd.

95 vgl. Ernst & Young GmbH 2013, S. 23

96 vgl. Ruthus 2013, S. 22