422

HARIHARIHARIVÄHANA LOKEÖVARA IN NEPAL

Die Entwicklung einer Erscheinungsform Lokeävaras vor dem Hintergrund religiöser Auseinandersetzung zwischen Buddhismus und Hinduismus in Nepal - dargestellt anhand literatur- und kunstgeschichtlioher Zeugnisse.

Von Horst Brinkhaus, Hamburg

Die Sädhanamälä ist bekanntlich eine Sammlung buddhistischer Medi¬

tationsanweisungen, welche etwa aus der Zeit vom 6. bis 12. Jahrhundert

nach Christus stammen. Nach den Vorschriften einzelner Sädhanas sollten

bestimmte Erscheinungsformen tantrischer buddhistischer Gottheiten

meditiert werden. Zur Unterstützung der Vorstellungskraft haben Bild¬

hauer und Maler auf der Grundlage solcher Sädhanas künstlerische Dar¬

stellungen der entsprechenden Gottheiten geschaffen. Umgekehrt können

aber natürlich auch einzelne Sädhanas selbst von bereits bestehenden

Skulpturen oder Gemälden angeregt worden sein.

Irmerhalb der Sädhanamälä sind uns zwei Sädhanas überliefert, die

einer Erscheinungsform Lokesvaras bzw. Avalokiteövaras unter dem

Namen Harihariharivähana gewidmet sind; in der Textedition von Benoy¬

tosh Bhattacharyya erscheinen sie als Nr. 33 und Nr. 34'. Welche

Gestalt unter der zunächst rätselhaft anmutenden Bezeichnung Harihari¬

harivähana zu verstehen ist, wird dort ausführlich und in beiden Sädhanas

übereinstimmend erklärt: Lokeövara (ich werde mich im folgenden auf

diese Bezeichnung beschräiüten) sitzt auf Visnus Schultern, Vi^nu sitzt,

wie üblich, auf Garudu und dieser wiedermn auf einem Löwen, dem Reittier

Lokesvaras. Vi§nu, Garudu und der Löwe, die hier alle drei als hari

bezeichnet sind, fungieren gemeinsam als Lokesvaras vahana.

Künstlerische Darstellungen von Harihariharivähana Lokeivara sind,

soweit ich weiß, bislang ausschließlich im Kathmandu-Tal in Nepal

bekannt geworden^. Während eines zweijährigen Aufenthaltes in Nepal

hatte ich Gelegenheit, intensiv nach künstlerischen Ausgestaltungen die¬

ser Erscheinungsform Lokesvaras zu suchen, und ich habe in der Tat im

Kathmandu-Tal eine ganze Reihe älterer und jüngerer Darstellungen in

Form von Skulpturen und Gemälden gefunden.

Bei meiner Suche konnte ich mich zum Teil von Angaben in der einschlä¬

gigen Literatur zur buddhistischen Ikonographie Indiens leiten lassen: So

hat zunächst eiiunal Benoytosh Bhattacharyya' auf zwei Skulpturen

' Sädhanamälä. Ed. by Benoytosh Bhattacharyya. Vol. 1. Baroda 1925.

(Gaekwad's Oriental Series XXVI). S. 77-79.

^ Hierzu paßt übrigens gut, daß die älteste bekannte Handschrift der Sädhana¬

mälä ebenfalls aus Nepal stammt; vgl. Cecil Bendall: Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manuscripts inthe University Library, Cambridge. Cambridge 1883, S. 174.

' Benoytosh Bhattacharyya: The Indian Buddhist Iconography. Nachdruck

der 2. Auflage 1958, Calcutta 1968, S. 136.

Harihariharivähana Lokesvara in Nepal 423

aufmerksam gemacht, die er an zwei buddhistischen Zentren des Kath-

mandu-Tals gefunden hat: eine beim Stupa Svayambhünätha nahe bei

Kathmandu und eine andere in der traditionell buddhistischen Newar-

Stadt Patan. Ich selbst habe allerdings beim Stupa Svayambhünätha zwei

Skulpturen von Harihariharivähana Lokesvara entdeckt: Die eine Darstel¬

lung (Abb. 1) befindet sich nordwestlich vom Stupa; sie entspricht in allen

Einzelheiten der Beschreibung der Sädhanamälä. Dasselbe gilt auch von

der zweiten Skulptur (Abb. 2), die aber nach stilistischen Kriterien als ent¬

schiedenjünger zu gelten hat; sie ist heute in einem kleinen Museum unmit¬

telbar beim Stupa aufgestellt. Die Übereinstimmung dieser beiden Darstel¬

lungen mit der Sädhanamälä-Schilderung ist deshalb besonders hervorzu¬

heben, weil mit einer einzigen Ausnahme sämtliche folgenden Beispiele

mehr oder weniger von den genannten Sädhana-Vorschriften abweichen.

Dies gilt auch für die zweite von Benoytosh Bhattacharyya genannte

Skulptur in Patan, auf die weiter unten noch zurückzukommen sein wird.

Die exakte Übereinstimmung besonders der älteren Darstellung beim

Svayambhünätha-Stupa mit den Schilderungen der Sädhanamälä macht es

praktisch unmöglich, die Frage nach dem Verhältnis beider zueinander zu

beantworten: Es ist nicht auszuschließen, daß die Skulptur nach den Säd¬

hana-Vorschriften gestaltet worden ist; umgekehrt ist aber ebenso denk¬

bar, daß das Konzept von Harihariharivähana LokeSvara ursprünglich in

Nepal entwickelt und erst später in die Sädhanamälä aufgenommen wor¬

den ist. Zweifellos liegt der in Rede stehenden Figurenformation die Idee

einer Unterordnung des Hindu-Gottes Visnu unter die buddhistische Gott¬

heit LokeSvara zugrunde. Hierzu würden die religiösen Verhältnisse im

Kathmandu-Tal gut passen, soweit sie für die zweite Hälfte des ersten

nachchristlichen Jahrtausends eruierbar sind; denn nicht wenige kunstge¬

schichtliche, inschriftliche und literarische Zeugnisse aus dieser Gegend

sprechen für die Annahme, daß im genannten Zeitraum neben dem Bud¬

dhismus auf der Hindu-Seite der Visnuismus eine prominente Stellung

innehatte, während der Sivaismus dort erst später an Bedeutung zugenom¬

men hat. Nach meinem Dafürhalten spiegelt sich die alte Dualität speziell

zwischen Buddhismus und Visnuismus sogar in der Geographie des Kath-

mandu-Tals wider, indem die beiden geographisch herausragenden Punkte

innerhalb des Kathmandu-Tals mit zwei alten Hauptheiligtümern eben die¬

ser beiden religiösen Gruppen besetzt sind: Gemeint sind die Standorte

des buddhistischen Svayambhünätha-Stupa einerseits und des visnuiti¬

schen Tempelgeländes Cähgu Näräyana andererseits.

Vor dem Hintergrund dieser Dualität speziell zwischen Buddhismus und

Visnuismus gewinnen nun die Angaben weiterer Autoren zu Hariharihari¬

vähana LokeSvara besonderes Interesse: Sowohl Autoren zur Ikonogra¬

phie des tantrischen Buddhismus (Alfred Foucher, Marie-Therese

DE Mallmann") als auch die Nepal-Forscher Sylvain Levi und Prata-

Alfred Foucher: Etvde sur l'iconographie bouddhique de l'Inde. Vol. 2, Paris

1905, 8. 36; Marie-Therese de Mallmann: Introduction d l'iconographie du tan¬

trisme bouddhique. Paris 1975, S. 109.

424 H. Brinkhaus

PADiTYA Pal' haben nämhch daraufhingewiesen, daß Harihariharivähana

LokeSvara in Nepal ausgerechnet im Tempelgelände Cähgu Näräyapa

besondere Verehrung genieße, was natürlich zunächst eirügermaßen

erstaunt, da dieser Ort, wie gesagt, als eines der bedeutenden alten Zen¬

tren des Visnuismus im Kathmandu-Tal bekarmt ist. Visnu wird hier

gemeinsam mit Garuda verehrt; eine entsprechende etwa aus dem 9. nach¬

christlichen Jahrhundert stammende Skulptur (Abb. 3), die heute werüge

Meter vom Haupttempel entfernt aufgestellt ist, gilt als Kopie der älteren

uns unbekannten Figur im Sanktrum des Tempels. Auf sie wird noch

zurückzukommen sein. Was nun aber Harihariharivähana LokeSvara

betrifft, so wurden meine Erwartungen, bei einem Besuch im dortigen Tem¬

pelbereich vielleicht sogar ältere Darstellungen zu finden, zunächst ent¬

täuscht. Alles, was ich fand, war ein kleines modernes Bildchen, das ober¬

halb des Tempelhaupteinganges angebracht worden war - und zwar von

Buddhisten, wie mir der Hindu-Tempelpriester auf meine diesbezügliche

Frage hin ein weiüg indigniert mit abwehrender Geste mitteilte. Auch auf

dieses Büd wird später noch einzugehen sein.

Nach dem bislang Gesagten stellt sich zunächst einmal die Frage, auf

welcher Grundlage nepalesische Buddhisten das alte visnuitische Heilig¬

tum Cähgu Näräyana in besondere Beziehung zu Harihariharivähana

LokeSvara gesetzt haben. Wir sind in der glücklichen Lage, hierzu als

historische Quelle ein älteres literarisches Zeugnis aus Nepal heranziehen

zu können. Dieses Zeugnis findet sich im Svayambhüpuräna, einem mit¬

telalterlichen buddhistisch-mythologischen Werk, das speziell im nepalesi¬

schen Buddhismus große Verbreitung und Bedeutung erlangt hat. Dieses

Puräna ist im Kathmandu-Tal in einer Vielzahl von Handschriften erhal¬

ten, die allerdings eine ganze Reihe unterschiedlicher Textversionen bie¬

ten, zum Teil in Sanskrit und zum Teil in älterem Newari verfaßt. Eine erste

grobe Durchsicht, die ich anhand der vom Nepal-German Manuscript Pre¬

servation Project verfilmten zahlreichen Handschriften dieses Werkes vor¬

genommen habe, hat bislang vier teilweise recht unterschiedliche Sanskrit-

Versionen und weitere drei verschiedene Newari-Versionen ergeben. Drei

der sieben genannten Textversionen des Svayambhüpuräna enthalten eine

mythologische Erzählung zur Entstehung von Harihariharivähana LokeS-

vara und bringen zugleich diese Erscheinungsform LokeSvaras mit Cähgu

Näräyana in Beziehung; und zwar handelt es sich um eine Sanskrit-Version

und zwei Newari-Versionen zu ein und demselben Erzählungsstoff, die

allerdings gerade an entscheidenden Stellen charakteristische Unter¬

schiede aufweisen, welche erlauben, die verschiedenen Versionen relativ

chronologisch zu ordnen und auf diese Weise einen Entwicklungsverlauf aufzuzeigen.

Zweifellos ist die Sanskrit-Version die älteste*. Kurz zusammengefaßt

' Sylvain Levi: Le Nepal. Vol. 1, Paris 1905, S. 324; Pratapaditya Pal:

Vai^ijava Icorwlogy in Nepal. Calcutta (1970?), S. 70 f.

' Sie fmdet sich in zwei vom Nepal-German Manuscript Preservation Project ver¬

filmten Handschriften: Reel No. B 102/4 (fol. 123b-126b) und Reel No. B 101/2

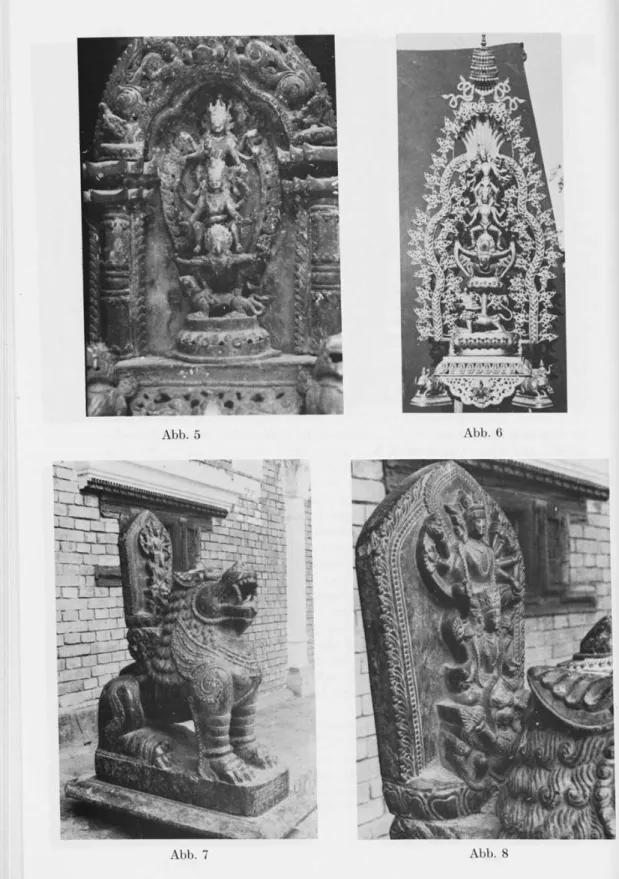

Abb. 5 Abb. 6

Harihariharivähana Lokeivara in Nepal 425

berichtet sie von folgenden Begebenheiten: Am Punyatirtha im Kathman¬

du-Tal übte einst der Schlangenkönig Taksaka Askese. Garuda sah ihn,

hielt ihn für gesehvcächt und nutzte die vermeintliche Gelegenheit, ihn

anzugreifen. Es entwickelte sich ein heftiger Kampf, in dessen Verlauf sich

Garuda schließlich als unterlegen erwies. In höchster Not rief er seinen

Herm Visnu zu Hilfe. Dieser eilte auch prompt herbei und war gerade im

Begriff, mit seinem Diskus einzugreifen, als auch noch LokeSvara erschien,

was sofort ein Ende aller Kampftätigkeit zur Folge hatte. Vi^nu pries dar¬

aufhin LokeSvara und ließ ihn als Zeichen seiner Verehmng auf seine Schul¬

tern steigen. Daim nahm Garada seinen Herrn Vi$nu mitsamt LokeSvara

auf seine Schultem, und auf Geheiß LokeSvaras hin legte sich Taksaka

schheßlich noch als Mälä um Garadas Hals. In dieser Formation flog Garada

die Grappe auf den Cära-Berg. Am Ende der Erzählung heißt es im Text:

svörfi samädhäya tanmürdhani sukhävatim upäsarat /

adyäpi susubhe tatra vi^nur vi^nurathäsanah //

tarn jänihi harihariharivähanasarnjnakam /

trayänärii rak^akrd yo hi trayänäm upari sthitah //

„[LokeSvara] legte (projizierte) sein eigenes [Paradies]

Sukhävati in dessen (= Visnus) Kopf und begab sich hinein.

Bis heute ziert Vi§nu als vi^nurathäsana diesen Ort.

Kenne ihn unter dem Namen Harihariharivähana, welcher ja

[jene] drei [Personen] beschützt und auf den dreien sitzt."

Der in der Erzählung angesprochene Cära-Berg ist ohne Zweifel der heu¬

tige Ort von Cähgu Näräyana, und alle Angaben zur Figurenformation pas¬

sen exakt zur dortigen Skulptur von Garadäsana Vi§nu (Abb. 3), die, wie

gesagt, als Kopie der alten Hauptfigur im Sanktum des Tempels gilt: Vi^iju

sitzt auf Garada, welcher, vrie üblich, eine Schlange um den Hals trägt; und

LokeSvara ist nicht zu sehen, da er ja laut Text in Visnus Kopf eingetreten

ist. Die Bezeichnung vi^nurathäsana dürfte hier für die sonst übliche

Bezeichnung garudäsana stehen. Diese, soweit ich weiß, singuläre Bezeich¬

nung vi^nuratha für Garada ist hier möglicherweise durch die besondere

Ausgestaltung Garadas angeregt worden.

In einer zweiten Sanskrit-Version des Svayambhüpuräna, die zwar rücht

die Erzählung zu Harihariharivähana LokeSvara, aber immerhin eine

kurze Erwähnung enthält, wird noch einmal deutlich die Bezugnahme auf

die Hauptfigur im Cähgu Näräyapa-Tempel bestätigt':

pürvadikcärusikhare lokesvararfi samudbhütam /

pascimänamürtinä . . .

harihariharivähanodbhutarfi ca lokesvaram //

namna narayanam krtva sadä pujärfi karisyati //

(fol. 87a-89b). Die Filme sind in den National Archives in Kathmandu und in der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin einzusehen.

' Tht Vrhat Svayambhü Puränam. Ed. by Haraprasäd Sastri. Calcutta 1894,

S. 495.

426 H. Brinkhaus

„LokeSvara, der auf dem östlich gelegenen Cäru-Berg

in einer Gestalt, deren Gesicht nach Westen zeigt,

entstanden ist und der als Harihariharivähana

entstanden ist, [diesen] Lokesvara wdrd man

[dort] immer unter dem Namen Näräyana verehren."

Cähgu Näräyana liegt in der Tat im Osten des Kathmandu-Tales, und die

Vorderfront des Tempels und damit auch die Blickrichtung der Figur im

Sanktum zeigen in Richtung Westen über das Tal hin.

Religionsgeschichtlich betrachtet, ist hier die zuvor schon kurz ange¬

sprochene religiöse Auseinandersetzung von seiten des Buddhismus mit

dem Hinduismus noch einen Schritt weitergeführt worden: Die wohl

bereits ursprünglich dem Konzept von Harihariharivähana LokeSvara

zugrundeliegende Idee einer Unterordnung Visnus unter LokeSvara ist in

der beschriebenen Erzählung des Svayambhüpuräna in inklusivistischer

Manier dahingehend erweitert worden, daß hier zusätzlich noch von einem

bedeutenden Visnu-Heiligtum behauptet und mythologisch untermauert

wird, dort stehe gar nicht Vi§nu, sondern LokeSvara im Mittelpunkt; Vi$nu

sei dort nur als Verehrer Lokesvaras dargestellt, weshalb es sich also in

Wirklichkeit um ein buddhistisches Heiligtum handle.

Bei der Anwendung der Bezeichnung Harihariharivähana LokeSvara auf

die Garudäsana Vi§nu-Skulptur von Cähgu Näräyana ergab sich nun aber

eine Umdeutung des Inhalts der Bezeichnung Harihariharivähana aus der

Sädhanamälä, indem hier nun der Löwe durch die Sehlange ersetzt wurde.

Diese Diskrepanz ist in Nepal nicht unbemerkt geblieben. Ja, es läßt sich

feststellen, daß sämtliche weiteren mir bekannt gewordenen literarischen

Schilderungen wie auch künstlerischen Darstellungen von Harihariharivä¬

hana LokeSvara als verschiedenartige Versuche interpretierbar sind, die

beiden inhaltlich auseinanderklaffenden Versionen dieser Erscheinungs¬

form LokeSvaras in irgendeiner Form wieder miteinander in Einklang zu

bringen.

Hier sind zunächst die beiden bereits erwähnten Newari-Versionen aus

dem Svayambhüpuräna zu nennen:

- In der ersten Newari-Version* ist die Diskrepanz umgangen worden:

LokeSvara wird von Vi§nu und Garuda getragen, und die Schlange bleibt

hier nun ganz unerwähnt. Dementsprechend dürfte diese Figurenforma¬

tion wohl als hariharivähana bezeichnet worden sein; die Handschriften

haben allerdings entweder hariharavähana oder einfach harivähana. Ich

vermute, daß hier die ursprüngliche Lesung hariharivähana irrtümlich -

also etwa durch einen Abschreibfehler - in die wohl geläufigere, aber

hier natürlich ganz unpassende Form hariharavähana geändert worden

ist. Diese korrupte Lesart mag dann wiederum zur korrigierten Form

harivähana gefiihrt haben.

' Nepal-German Manuscript Preservation Project: Reel No. A 125/6 (fol. 138b) und Reel No. E 1071/7 (fol. 103b) u.a.

Harihariharivähana Lokesvara in Nepal 427

- In der zweiten Newari-Version' ist offenbar unter dem Einfluß der Säd¬

hanamälä-Version der Bezug zur Garudäsana Vi§^u-Skulptur von Cähgu

Näräyana aufgegeben worden: Auch hier ist die Schlange ausgelassen,

und Garuda steigt mitsamt Vi§nu und LokeSvara auf LokeSvaras Löwen

auf, so daß hier nun genau die Formation der Sädhanamälä wieder

erreicht ist. Allerdings wird auch diese Figur in den hierzu gehörigen

Handschriften fälschlich als Hariharavähana bezeichnet.

Dieser letzteren Newari-Version entspricht eine auf eine Stoffrolle gemalte

Dlustrationsfolge (Abb. 4) zur Svayambhüpuräna-Erzählung. Die Stoff¬

rolle insgesamt ist bereits von Sylvain Levi ausführlich beschrieben wor¬

den'" und befindet sich bis heute im Mus6e Guimet in Paris. Im hier zur

Debatte stehenden Ausschnitt folgt die Darstellung von Harihariharivä¬

hana LokeSvara genau der Sädhanamälä-Version, indem die Schlange hier

ganz ausgelassen und durch den Löwen ersetzt worden ist.

Dies ist jedoch eine Ausnahme. Sämtliche noch vorzustehende Darstel¬

lungen der bildenden Kunst versuchen, die beiden divergierenden Traditio¬

nen der Sädhanamälä und des Svayambhüpuräija in der Weise zu harmoni¬

sieren, daß sie den Löwen und die Schlange in die Figurengruppe aufneh¬

men. Hier sind zwei Varianten zu unterscheiden: In der Variante I dient die

Schlange - entsprechend der Sanskrit-Version des Svayambhüpuräna -

nicht als Vähana wie Löwe, Garuda und Vi§nu, während in der Variante II

auch die Schlange unter die Vähanas eingereiht ist.

Variante I:

Hierzu habe ich drei Beispiele gefunden; alle drei stammen aus Patan.

Im dortigen Hiranyavarnamahävihära (Newari: Kvä Bähä) findet sich eine

Figur (Abb. 5), auf die, wie zuvor schon erwähnt, Benoytosh Bhatta¬

charyya aufmerksam gemacht hat. Tatsächlich kommt diese Figur der

Sädhanamälä-Beschreibung ziemlich nahe, indem auf den ersten Blick nur

Löwe, Garuda, Vi^nu und LokeSvara ins Auge fallen. Schaut man aber

genauer hin, so erkennt man, daß Garuda je eine Schlange mit den beiden

Händen festhält. Dies körmte darauf hinweisen, daß diese Figur nicht

allein der Sädhanamälä folgt, sondern die Svayambhüpuräpa-Erzählung

miteinzubeziehen trachtet und somit zwischen beiden Treiditionen zu ver¬

mitteln sucht.

Deutlicher scheint mir letzteres Anliegen in den folgenden beiden Bei¬

spielen zum Ausdruck zu kommen. Offenbar in Anlehnung an die zuletzt

vorgestellte Figur ist eine jüngere Darstellung (Abb. 6) gestaltet worden,

die ebenfalls aus Patan stammt, heute aber im National-Museum in Kath¬

mandu ausgestellt ist - übrigens unter der Bezeichnung Hariharavähana

LokeSvara ! Interessant scheint mir hier zu sein, daß der Löwe in dieser

Skulptur auf zweierlei Weise zu deuten ist: Einerseits ist er als Teil des

Sockels von der eigentlichen Figurengruppe ein wenig abgesetzt, anderer¬

seits aber auch als zur Figurengruppe hinzugehörig interpretierbar. Durch

' Nepal-German Manuscript Preservation Project: Reel No. B 102/2 (fol. 101 b).

Sylvain Levi: Le Nepal. Vol. 3, Paris 1908, S. 158 fi".

428 H. Brinkhaus

diese Doppeldeutigkeit wird diese Darstellung von Harihariharivähana

LokeSvara in besonderem Maße den beiden auseinanderklaffenden literari¬

schen Traditionen gleichzeitig gerecht.

Ähnliches scheint mir auch fiir die dritte zur Variante I gehörige Darstel¬

lung zu gelten. Vor dem Eingang zum Rudravanjamahävihära (Newari:

Uku Bähä) in Patan stehen, wie vor nepalesischen Tempeln üblich, zwei

Wachlöwen, die hier allerdings als Sockel für je eine Steinplatte mit Hari¬

hariharivähana LokeSvara genutzt sind (Abb. 7 und 8). Deutlich windet

sich hier die Schlange um Garuda herum. Was den Löwen betrifft, so ist

dieser einerseits schon wegen des Größenunterschiedes als bloßer Sockel

deutbar; andererseits aber kaim er natürlich auch als Teil der Gesamt¬

komposition der Figurengruppe zugerechnet werden.

Variante II:

In den folgenden Beispielen wird neben dem Löwen auch die Schlange

unter LokeSvaras Vähanas eingereiht. Diese Figurenformation mit vier Vä¬

hanas ist in einem Ausstellungskatalog, der vor wenigen Jahren in Kath¬

mandu anläßlich einer Ausstellung künstlerischer Darstellungen der 108

Erscheinungsformen LokeSvaras publiziert worden ist' ', als Hariharihari-

harivähana LokeSvara bezeichnet worden. Die entsprechende Darstellung

(Abb. 9) in diesem Katalog ist einem Gemälde am Matsyendranätha-Tem-

pel von Kathmandu nachgestaltet worden. Ferner ist hierzu im Katalog die

entsprechende Episode aus dem Svayambhüpuräna in modernem Newari

nacherzählt worden - allerdings mit der Variante, daß hier nun die

Schlange als Vähana unterhalb des Löwen ausdrücklich genannt wird.

Einige weitere künstlerische Darstellungen LokeSvaras auf vier Haris

seien noch kurz vorgestellt:

- Ahnlich wie am genannten Matsyendranätha-Tempel sind auch an

einem LokeSvara-Tempel in Thimi, einem kleinen Dorf in der Nähe von

Kathmandu, die 108 Erscheinungsformen LokeSvaras in einer Bilder¬

reihe rund um den Tempel dargestellt; und darunter findet sich auch ein

entsprechendes Bild von Hariharihariharivähana LokeSvara.

- Als weiteres Beispiel ist ein Teil aus einer Illustrationsfolge zum gesam¬

ten Svayambhüpuräna zu nennen, die sich als Wandmalerei im soge¬

nannten Säntipura-Gebäude nahe beim Stupa Svayambhünätha befin¬

det. Ganz ähnlich wie auf der zuvor genannten Stoffrolle im Musee Gui¬

met in Paris ist auch hier die Svayambhüpuräija-Erzählung zu Harihari¬

harivähana LokeSvara in einer Bildfolge (Abb. 10) illustriert. Im vorlie¬

genden Falle aber schließt sie mit LokeSvara auf vier Haris ab.

- Auch das oben genannte modeme Bild, das Buddhisten über dem Haupt¬

eingang des Visnu-Tempels von Cähgu Näräyana angebracht haben,

stellt Hariharihariharivähana LokeSvara dar. Im Unterschied zu den

vorangegangenen Beispielen ist hier aber die Schlange nicht zuunterst,

sondem zwischen dem Löwen und Gamda plaziert.

" Amoghabajra Bajräcäcrya: Lokeivarayä paricaya. Kathmandu N. S.

1099.

Harihariharivähana Lokeävara in Nepal 429

- Letzteres gilt schließlich auch noch für zwei weitere Darstellungen von

Hariharihariharivähana Lokesvara, die sich als Wandmalereien an

Wohnhäusern in Patan befmden, die eine in der Gegend des Baisajya

Räja Bähä und die andere nahe beim Mikhä Bähä.

Uberblickt man abschließend noch einmal die beachtliche Anzahl sowie

die Standorte der genannten im Kathmandu-Tal befindlichen Darstellun¬

gen von Harihariharivähana Lokesvara, so fällt auf, daß eine ganze Reihe

gerade auch jüngerer Beispiele in der traditionell buddhistischen Newar-

Stadt Patan beheimatet sind. Dies hat nicht zuletzt einen politischen Hin¬

tergrund. Seit der Eroberung des Kathmandu-Tals und ganz Nepals durch

die aus Gorkha stammende Säha-Dynastie im Jahre 1768 hat der Hinduis¬

mus in Gestalt des Sivaismus in Nepal besondere Förderung von staatli¬

cher Seite erfahren. Die Vermutung liegt daher nahe, daß sich die Buddhi¬

sten, die sich benachteiligt und vielleicht sogar bedrängt sahen, ihrerseits

verstärkt auf ihren alten Mythos von der Überlegenheit Lokesvaras über

den Hindu-Gott Vi§nu besannen und dem Vordringen des Hinduismus als

Akt der Selbstbehauptung zahlreiche Darstellungen von Harihariharivä¬

hana Lokesvara entgegengesetzt haben.

430

DER BOGENTRÄGER IN DEN WELTFLUCHT¬

DARSTELLUNGEN DER GANDHARA-RELIEFS

Von Wibke Lobo, Berlin

Von jeher wird der Bogenträger in den Weltflucht-Darstellungen der

Gandhära-Reliefs als Mära gedeutet, der im Buddhismus das Prinzip der

Weltlichkeit verkörpert. Anhand eines detaillierten Vergleiches von textli¬

chen Informationen und bildlichen Vorlagen muß man meines Erachtens

jedoch zu der Erkenntnis kommen, daß es sich bei dieser Gestalt nicht um

Mära, sondern um Gott Sakra handelt. Die Gründe dafür sollen im Folgen¬

den dargelegt werden.

Prinz Siddhärtha, der in Luxus aufgewachsene Fürstensohn, verläßt

seine Heimatstadt Kapilavastu, um in der Einsamkeit nach höherer

Erkenntnis zu streben. Er vollzieht damit den notwendigen Schritt der Los¬

lösung von allem Weltlichen, um seiner Bestimmung gemäß ein Buddha zu

werden. Dieser entscheidende Moment wird im Ahguttara- und Majjhima-

Nikäya des Päli Tripitaka sehr schlicht und undramatisch überliefert,

indem der Buddha selbst seinen Mönchen erzählt, er habe sich die Haare

geschoren, gelbe Gewänder angezogen und sich, obwohl Vater und Mutter

weinten, aus der Heimat in die Heimatlosigkeit begeben. Die buddhisti¬

schen Sanskrit-Werke wie der Vinaya der Mülasarvästivädins, Lalita¬

vistara, Mahävastu und Buddhacarita, haben das Ereignis jedoch zu einem

breiten Legenden-Zyklus, bestehend aus Vor-, Haupt- und Nachepisoden,

anschwellen lassen.

Die bildliche Uberlieferung dieses Legenden-Zyklus fiihren uns am um¬

fangreichsten die Reliefs der Gandhära-Kunst vor Augen. Insgesamt elf

verschiedene Szenen stellen die Ereignisse um die Weltflucht des Prinzen

dar, die uns allerdings nirgends in vollständiger Abfolge auf einem Fries

überliefert sind. Das liegt nicht nur an der Bruchstückhafbigkeit des uns

vorhegenden, in der Regel aus seinem Zusammenhang gerissenen Mate¬

rials, sondem vor allem daran, daß den einzelnen Episoden ganz unter¬

schiedliche Bedeutung innerhalb des Handlungsablaufes beigemessen

wurde, so daß es von einigen Szenen nur ganz wenige, von anderen jedoch

sehr viele Beispiele gibt. Die elf Episoden lassen sich in fünf einleitende,

eine zentrale und fünf nachklingende unterteilen. Die zentrale Episode ist

sowohl der inhaltliche Höhepunkt der Erzählung als auch die am häufig¬

sten dargestellte.

Die erste Episode, die wir dem Weltflucht-Zyklus zurechnen können, ist

die Meditation des Prinzen unter dem Rosenapfelbaum, die während seines

Ausflugs aufs Land stattfindet'. Der Keim der Handlung wird in diesem

' Als Beispiel für eine bildliche Darstellung dieser Episode vgl. H. Inoholt:

Oandhäran Art in Pakistan. New York: Pantheon Books 1957. Fig. 284. Der Prinz,

mit Turban und Schmuck versehen, sitzt unter Baumzweigen. Die Hände bat er in

der Meditationsgeste zusammengelegt. Vorne am Sockel sind verschiedene Figuren

abgebildet, von denen vor allem der Pflüger hinter dem Buckelochsengespann am

rechten Bildrand auffällt. Er ist hier als ikonographisches Merkmal zu verstehen, das auf die Erste Meditation weist.