Anthony Downs,

Volltext

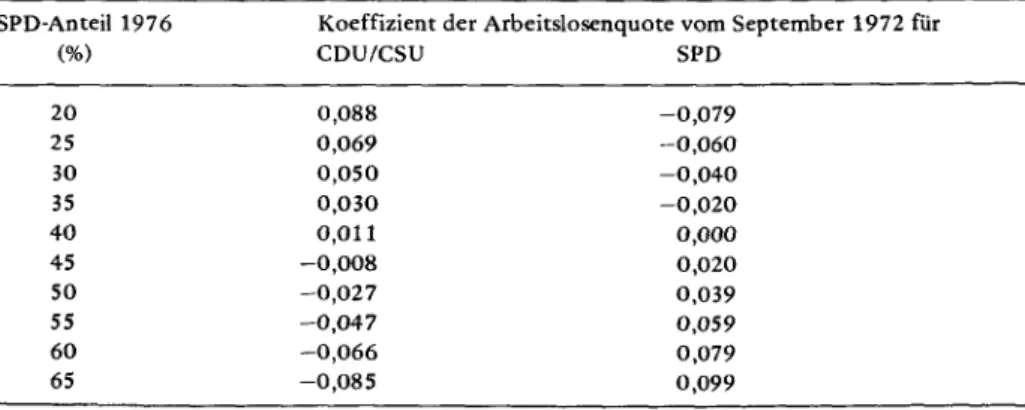

Abbildung

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Zwar gab es bereits im März 2019 unter der damaligen Justizministerin Kata- rina Barley einen ersten Vorschlag für eine Reform, der auch eine Änderung für

Aber wer sachkundig ist, weiß: ohne einen investitionsrelevanten CO 2 -Preis wird der angekündigte Ausstieg aus der Kohle we- sentlich holpriger und werden die Klimaziele im

Bezüglich der menschenrechtlichen Verantwortung von Unternehmen begrüßen wir, dass die zukünftige Bun- desregierung sich für eine „konsequente Umsetzung des Nationalen

ersetzt. bb) In Nummer 1 Buchstabe a werden die Wörter „festgelegten Verpflich- tung oder die Ersatzmitteilung nach Absatz 8 Satz 3 vorzulegen“ durch die Wörter

Unter Verwendung der durchschnittlichen Arbeitsproduktivität (Bruttoinlandspro- dukt je Erwerbstätigen) wird dann abschließend von den Wachstumseffekten auf die Beschäfti-

Insbesondere dass Baugeld nur speziell für die Baumaßnahme verwendet werden darf, für die das Geld tatsächlich gezahlt wurde, bedeutet für diese Bauunternehmen eine

bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beschlossen, die Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/28444 in der vom federführenden Ausschuss geänderten Fassung

dass bei der Ausgestaltung der Maßnahmen dem in Zeiten der Globalisierung verstärkt feststellbaren Wunsch des Verbrauchers nach regionaler Identifikation auch mit einer