Darstellungen

von Vorderasiaten auf griechischen Vasen^

Von Ludwig Schnitzlee, Freiburg i. Br.

Im ersten Drittel des 5. Jahrhunderts v. Chr., im Zeitraum der Über¬

windung der Archaik und des Aufstiegs der Klassik durch die Griechen

entstanden in athenischen Töpfereien Gefäße, deren rotfigurige Bilder

für die Ethnographie des Alten Orients von besonderer Wichtigkeit sind.

Sie werden Malern verdankt, die bestrebt waren, Vertreter vorder¬

asiatischer Völkerschaften, welche sie mit eigenen Augen gesehen hatten,

in bildnisähnlicher Form festzuhalten. Dabei legten sie das Schwer¬

gewicht ganz auf die physiognomische Erscheinung und nicht auf die

Wiedergabe der Tracht. Das Interesse für somatische Charakteristika

ist beachtlich. Es lag im Geist der damahgen Zeit, deren Geschlecht den

epochalen Schritt von der statisch-vorstelligen zur dynamisch-wahr¬

nehmigen, vornehmlich auf Beobachtungen beruhenden Gestaltungs¬

weise vollzogt, und auch um die individuelle Erfassung der seelischen

und körperlichen Eigenschaften der zum Vorwurf genommenen Persön¬

lichkeit bemüht war, wie es z. B. das höchst realistisch gehaltene, um

470 geschaffene Porträt des Themistokles lehrt*.

Zeitlich steht unter den Vasenbildern die Schale des Töpfers Hegesi-

boulos (Abb. 1—2)* an der Spitze; sie entstand am Beginn des 5. Jahr-

* Herr Prof. J. Schaeuble gab für unsere Darlegungen Anregungen und

förderte sie durch stets bereitwillig erteilte Auskünfte und Belehnmgen in

anthropologischen Fragen. Ebenso stellte er die bisher nur in einem knappen

Bericht publizierten Ergebnisse seiner mehrfach erwähnten Forschungen

(Homo 5, 2.—4. Heft 1954; die endgültige Veröffentlichung ist in den

WVDOG. vorgesehen) für die Ausarbeitimg der vorliegenden Abhandlung

großzügig zur Verfügung. Für alle diese Liebenswürdigkeiten dankt ihm

herzlich der Verfasser.

" Darüber grundlegend H. Schäfeb, Von ägyptischer Kunst (3. Aufl. 1930);

Die Kunst des Alten Orients (Propyläen Kunstgeschichte Bd. 2, 4. Aufl. 1942);

Jahrb. des Deutschen Archäolog. Inst. 57, 1942, 158ff. ; Leben, Ewigkeit und

ägyptische Kunst (Nachr. Akademie Göttingen, phil.-hist. Kl. 1944 Nr. 5).

3 G. Calza, Le Arti 2, 1940, 152ff., Taf 60; B. Schweitzer, Antike 17,

1941, 77—81, Abb. 1—4; L. Curtius, Römische Mitteilungen 57, 1942, 78ff.

Taf. 5.

«New York 07.286.47; G. M. A. Richter-L. F. Hall, Red-figured Athe¬

nian Vases in the Metropolitan Museum of Art Nr. 10, Taf. 9—10; 179;

A. Furtwängler-K. Reichhold, Griechische Vasenmalerei II, Taf. 93,2;

E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung der Griechen III Abb. 340—41; J. D.

Beazley, Attic Red-figured Vase-painters, 77.

Darstellungen von Vorderasiaten auf griechischen Vasen 55

hunderts. Der nach dem Töpfer genannte Hegesihoulos-Maler, dem kein

weiteres Werk zugeschrieben werden kann*, hinterheß uns auf dem

Gefäß in New York eine Arbeit, die thematisch eine Sonderstellung unter

den griechischen Vasenbildern einnimmt. Während auf seiner Außenseite

ein konventionelles Thema (Abb. 2), Zecher und Hetären, das Feld

beherrschen, begegnen wir im Innenbild einem bärtigen Mann in Be¬

gleitung eines Hundes. Auf seinem Hals, bei dem der Adamsapfel oder

gar ein Kropf hervortritt, sitzt ein gänzlich ungriechischer Kopf, der den

Mann, wie man schon längst erkannte^, als Orientalen kennzeichnet. Und

auch einige Figuren der Außenbilder* besitzen eindeutig orientalische

Köpfe. Eine so äußerst scharf und individuell gezeichnete Darstellung

eines Fremdländers ist innerhalb der attischen Vasenmalerei nicht häufig.

Sie ist umso erstaunlicher und anerkennenswerter, weil hier allem An¬

schein nach ein besonders eigentümlicher Menschenschlag des Ostens

wiedergegeben wurde. A. Fübtwänolee, der sich als erster eingehend

mit dieser Gestalt beschäftigte, und sie für das Abbild eines Phönikers

oder Hebräers hält, bemerkt u. a. ,,auch der Umriß des Schädels ist von

dem der normalen griechischen Köpfe verschieden"*. In der Tat, die

Kontur der Schädelkalotte weist bei dem Bregma eine deutliche Ein¬

sattelung auf. Diese ist mit allem Nachdruck vom Maler gezeichnet

worden, wie es die helle Farblinie, die den ganzen Schädel vom dunklen

Hintergrund markant abhebt und außerdem die bereits durch die

kontrastreiche Behandlung des Gesichtes und Haares hervorgerufene

plastische Wirkung des Kopfes erhöht, beweist. Ihr Vorhandensein

schließt die Annahme, diese Einsattelung könnte durch eine Verzeich-

mmg oder durch eine unsaubere Aussparung des Schädelumrisses ent¬

standen sein, aus. Auch handelt es sich nicht um eine Wellung im Haar,

erzeugt von einer Binde^ oder einem Kranz. Letzterer ziert wohl den

* Die weißgrundige Schale A 891 im Musee Royal zu Brüssel (Corpus Vas.

Antiq. Illd — III Jb Taf. 1,2; Fubtwänglbr-Rbichhold a. O. 181 Abb. 61;

Beazley a. O. ibd.) mit einer Hegesiboulos-Signatm läßt sich nioht mit ihr

verbinden. Sie wurde erst um 475 geschaffen. Auch ist es fraglich, ob ihr

Töpfer mit dem der älteren Schale identisch ist. Erklärungen für das Auftreten ein und desselben Töpfer- aber auch Malernamens auf zeitlich auseinander¬

liegenden Gefäßen gibt Beazley, Potter and painter in ancient Athena, 39ff.

2 FuBTWÄNGLEB a. O. 179; Pfuhl a. O. I 421; Richteb a. O. 25; diess.

Attic Red-figured Vases, 52.

' FuBTWÄNGLEB ibd. : „... die Figuren dieser Außenseiten zeigen Köpfe

von merkwürdig individuellem Gepräge". Am Komosfries (Abb. 2) die links und rechts außen laufenden Figuren ; beim Gelage die rechts sitzende Hetäre.

Unter griechischen Zechern ausländische Gesichter zu finden, ist gewiß über¬

raschend, findet aber im Werk des Berliner Malers eine Entsprechung (s.

S. 57). « ibd.

' Z. B. bei einem Athleten auf einem Kolon nettenkrater unter italischer

Herkimft aus dem späten 5. Jahrhundert, Not. d. Scavi 1917, 110.

56 Ludwig Schnitzleb

Kopf, doch sitzt er vor der Eindellung und ist, wie eine genaue Beob¬

achtung dieser Stelle lehrt*, oben offen . Auch kann es sich nicht um eine

natürliche Haarwelle handeln, da die Haare strähnig und in einzelnen

dünnen Strängen herabhängend wiedergegeben sind. Es ist hier also keine

äußerliche, jederzeit vergängliche Erscheinung gemeint, sondern ein auf¬

fallendes, keiner Veränderung unterworfenes anatomisches Merkmal des

Schädels. Die Richtigkeit unserer Interpretation erfährt durch eine ge¬

wisse Anzahl von Parallelen auf Vasenbildern^ ihre Bestätigung. Der

Mehrzahl der nun zu betrachtenden Beispiele fällt eine gewichtige Rolle

zu, da hier Darstellungen von Kahlköpfigen vorliegen. Außerdem handelt

es sich in der Regel um ungriechische, so gut wie ausschließlich um vorder¬

asiatische Physiognomien.

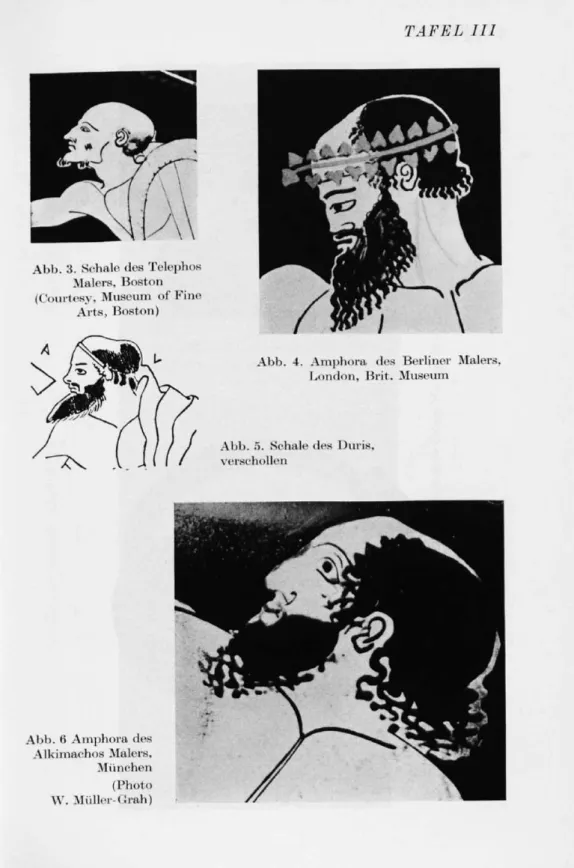

Dem Telephos-Maler gelang zwischen 480—70 die vortreffliche Studie

eines aus dem Osten stammenden alten Sklaven, der mit einem Sack

beladen, gebrechlich hinter seinem Herrn dahinschlurft (Ahb. 3)*. Auf

seinem kahlen Kopf findet sich an dem gleichen Punkt wie bei dem vorhin

betrachteten eine Einsenkung. Diese ist zwar nicht so tief wie diejenige

des Mannes auf der Hegesiboulos-Schale, die ihre Intensität der breit

gezogenen Konturlinie verdankt, läßt sich aber dennoch nicht übersehen.

Die sichere und saubere Ausführung schließt die Annahme einer Ver¬

zeichnung aus. Dazu kommt, daß, wie noch andere Bilder lehren, der

Telephos-Maler eine ausgesprochene Neigung zur Wiedergabe von Cha¬

rakterköpfen besaß*. Es besteht kein Anlaß den Sklaven als Skythen

zu bezeichnen^, zumal alle auf uns gekommenen Skythendarstellungen

* Miss Dr. Christine Alexander teilte dazu freundlichst ihre Feststel¬

lungen mit: ,,The man .... wears a wreath with midrib and leaves as in

Reichholds drawing" (Taf 93,2).

" Die bier gegebene Zusammenstellung erhebt in Anbetracht des zahl¬

reichen, zum Teil schwer zugänglichen Materials keinen Anspruch auf Voll¬

ständigkeit.

" Boston 95.28; E. Petersen, Jahrb. des Deutschen Archäolog. Inst. 32,

1917, Beil. zu S. 137; Pfuhl a. O. Abb. 449; L. Deubneb, Attische Feste,

Taf. 24. E.Bielefeld, Zur griechischen Vasenmalerei des 6. — 4. Jahrhunderts V. Chr., Taf. 11; G. Becatti, Archeologia Classica 4, 1952, Taf. 33; 35. Die

Deutung Petersens im Bilde eine Wiedergabe eines Festes zur Erinnerung

an die Eroberung von Salamis durch die Athener unter Solons Führung zu

sehen, fand bis vor kurzem allgemeine Zustimmung. Erst Becatti a. O.

162ff. erhob Widerspruch, der in ihm die Rückkehr des Kephalos siebt.

Bielefeld, a. O. 10, hält es für unerklärlich. Die Abbildungsvorlage wird

der Freundlichkeit H. Palmers verdankt. Beazley a. O. 542, Nr. 1.

* Bielefeld, Würzburger Jahrb. f. d. Altertumswissenschaft 2, 1947,

358. Zur geistigen und künstlerischen Situation schon Franz Studniczka, Zeitschr. f. bildende Kxmst 62, 1928/29, 121ff.

' Sie geht auf Petersen a. O. 138, und P. Hartwig, Die griechischen

Meisterschalen der Blütezeit des strengen rotflgurligen Stiles, 438, zurück.

TAFEL I

Abb. 1. Schale des Hegesiboulos, New York

(rourtesy, Metro|)olitan Museum, New York)

TAFEL III

TAFEL IV

Abb. 8. Askos. Paris, l.ouvre

TAFEL V

TAFEL VII

Abb. 12. Relief aus dem Grabe Abb. 13. Fürst von Tunip am Wagen

Haremhabs, Leiden Thutmosis IV., Kairo

Abb. 14. Ne'arin-Krieger in der Schlacht bei Qadesch, Abydos

Abb. 15. Blindenchor im Grabe des Meryra in El Amarna

TAFEL VIII

Abb. 17. Schädel aus Bybios

Darstellungen von Vorderasiaten auf griechischen Vasen 57

andere Menschentjrpen wiedergeben*. Wir erkennen in ihm mit Becatti^

einen Orientalen. Dafür sprechen außer der Einmuldung vor dem Bregma

der Wulst über der Nasenwurzel*, der dickliche Hals und die fleischigen,

vorgeschobenen Lippen. Diese Eigenarten lassen sich auch bei dem Alten

des Hegesiboulos-Malers feststellen. Weitere Ähnlichkeiten bestehen aber

nicht. Beide stellen vielmehr rassisch gesehen, zwei wenig verwandte

Individuen dar. Das Vorhandensein der eingemuldeten Scheitellinie bei

sonst verschieden gearteten Naturen ist bedeutsam und verdient beson¬

ders beachtet zu werden (dazu s. S. 60, 63).

Ein vom Berliner Maler um 490 geschaffener Zecher weist dieselbe

Kopfbildung auf (Abb. 4)*. Er zieht durch die Straßen Athens. Aber es

begegnet uns kein hellenischer, sondern ein wohl orientalischer Tjrp. Ein

markant geschnittenes Profil mit höckriger Nase und einem scharf vor¬

springenden Wulst zwischen den Augenbrauen verleiht diesem Kopf

seinen besonderen Reiz, der durch die Eintiefung der Scheitellinie noch

erhöht wird. Auch dieser Darstellung können wir volles Vertrauen

schenken, da ihr Schöpfer ein scharfes Auge für Fremdländer besaß.

Dies bezeugt das Bild eines anderen ,, Barbaren"^, der, wie BEAZi;Ey

sah*, eine unleugbare Verwandtschaft mit den von F. Hauser' als

Agathyrsen erklärten Exoten auf einer Schale in Orvieto besitzt.

Die Londoner Amphora und die New Yorker Schale veranschaulichen

in deutlicher Weise die ständige Anwesenheit von Menschen aus dem

Osten in Athen und an allen, vornehmlich an der Küste gelegenen Plätzen

* Nachweise bei E. H. Minns, Skythians and Greeks und bei M. Rostovt¬

zeff, Iranians and Greeks in South Russia. Auch H. B. Walters, History

of ancient Pottery II, 179, bringt einige Beispiele.

Der Skythe in der um 200 entstandenen hellenistischen Gruppe mit

Marsyas (Florenz, W. H. Schuchhardt, Die Kunst der Griechen Abb. 366 und

368), sicherlich die ethnologisch verläßlichste Wiedergabe eines Skythen läßt

mit unserem Alten kaum einen Vergleich zu, wie es Hartwig, a. O. 437, Anm.

2, tat (Er verweist aber dabei auch auf , .einige Porträts der Mischlingsrasse

aus den Gräbern von El-Fajum".) Lediglich der spärliche Bartwuchs und

in entfernterem Sinne die Nase können als beiden gemeinsame Elemente an¬

gesprochen werden. " a. O. 165.

^ Er wird auch fast dmchgängig bei den ägyptischen Darstellungen dea

Neuen Reiches von orientalischen Völkerschaften wiedergegeben (Beispiele

bei Flinders Petrie, Racial Types from Egypt, 1887).

* Amphora E 266 des Britischen Museums; Journal of Hellenic Studies 31,

1911, Taf 11 (danach unsere Abbildimg) ; Corpus Vas. Antiq. III Ic Taf. 8.3;

12a; Beazley, Der Berliner Maler, Taf. 14 rechts; a. O. 133, Nr. 21.

^ Fragment Athen, Akropolis G 251; E. Langlotz, Die antiken Vasen von

der Akropolis zu Athen II., Taf. 64, 702a; Beazley, Der Berliner Maler,

Taf. 13,3; a. O. 143, Nr. 195. « Der Berliner Maler 21, Nr. 202.

' Fr. Hauser bei Hartwig, a. O. 422ff., zu Taf. 38 und 39, 1; Beazley, a. O. 575, Nr. 11 (Pistoxenos-Maler).

i m

58 Ludwig Schnitzleb

der griecliischen Oikomene*. Diesen als Metöken oder Sklaven in der

Diaspora lebenden oder als Kaufleute und Seefahrer Reisen unter¬

nehmenden Leuten aus dem Orient werden in allererster Linie die Dar¬

stellungen ihres Menschenschlages auf griechischen Gefäßen verdankt,

da abgesehen von den aus lonien^ oder direkt aus Asien stammenden,

wie Lydos und Skythes die allerwenigsten Vasenmaler* der Osten und

seine Völkerwelt aus unmittelbarer Anschauung bekannt war.

Einige Vasenmaler übertrugen diese absonderliche Schädelform auch

auf mythologische Wesen. Sie wollten mit ihr deren dämonische Natur

* Darüber s. Jacob Bubckhabdt, Griechische Kulturgeschichte I 144ff.

(Gesamtausgabe von F. Stähelin, 1930); J. Hasebboek, Staat und Handel

im alten Griechenland, 2 Iff.; 42ff. ; Griechische Wirtschafts- und Gesellschafts¬

geschichte, 266ff. ; F. Schachebmeyb, Indogermanen und Orient, a. O. 75 u. ö.

In diesem Zusammenhang muß auch das Buch Joel 4,6 erwähnt werden, in

welchem der Verkauf von Juden als Sklaven an Griechen zur Sprache

kommt. Diese Stelle wird mit anderen Argumenten als Beweismittel für die

Spätdatierung des Joel-Textes herangezogen. Nach der Entdeckung der

protogeometrischen Funde von al-Mina an der Orontesmündung und Abu

Hawan in Palästina, die für das Bestehen von griechischen Faktoreien an

diesen Punkten während des frühen 1. Jahrtausends sprechen, hat sie an

Beweiskraft verloren.

' Es ist möglich, daß der Maler der besprochenen New Yorker Schale von

dort herkommt. Sein etwas weicher und eigenwilliger Stil, den man früher

mit Skythes verband, ließe sich mit ionischer Manier vereinbaren. Sollte er

mit dem Töpfer identisch sein, wofür es in der griechischen Keramik genügend Parallelen gibt, dann wäre ein weiterer Hinweis auf die ionische Abstammung gegeben, da der Name Hegesiboulos bis jetzt nur in lonien nachgewiesen ist.

Der Vater des Anaxagoras, ein Klazomenier, hieß ebenfalls Hegesiboulos

(W. Pape, Wörterbuch der griechischen Eigennamen, 452, s. v. Hegesiboulos).

' Der Meister der bekannten Hydria mit der Schilderung des Herakles¬

abenteuers bei Busiris (Furtwängleb-Reichhold a. O. Taf. 51,2; Pfuhl

a. O. III Abb. 152—53; E. Buschoe, Griechische Vasen, Abb. 112) mag zu

ihnen gehört haben (so F. Matz, Archäolog. Anzeiger 1921, Sp. 12. „Die

wohlgetroffenen Physiognomien der Ägypter und die Tracht" müssen je¬

doch kein Beweis für .eigene Anschauung in Ägypten' sein. Diese war

genauso daheim zu gewinnen, wenn ägyptische Händler oder Sklaven sich in

der Stadt aufhielten), vorausgesetzt, er sah das Motiv des bündelweise seine

Widersacher erschlagenden Herakles, das auf den in gleicher Weise mit

seinen Feinden verfahrenden Pharao auf ägyptischen Reliefs zurückgeht,

nicht in einem imter ägyptischen Anregungen entstandenen Gemäldes eines

Griechen. Darüber vermag ein in einer unteritalischen Werkstatt, die korin¬

thische Erzeugnisse nachahmte, etwa im dritten Viertel des 6. Jahrhunderts

entstandener Aryballos eine gewisse Vorstellung geben (Paris, Bibl. Nat.

Corpus Vasorum Antiquorum III Cb Taf. 18, 1—7; Text S. 15 nach Jahrb.

des Deutschen Archäolog. Inst. 7, 1892, Taf. 2). Auf ihm ist die Iliupersis in

ägjqDtischer Streifenkomposition wiedergeben (F. Dimmleb, Archäolog. An¬

zeiger 1892, Sp. 75. Zu den ägyptischen Amegungen s. auch E. Buschor,

Münchner Jahrb. d. bildenden Kunst 11, 1919, 34 und P. Jacobsthal,

Archäolog. Anzeiger 1928, Sp. 77ff.).

Darstellungen von Vorderasiaten auf griechischen Vasen 59

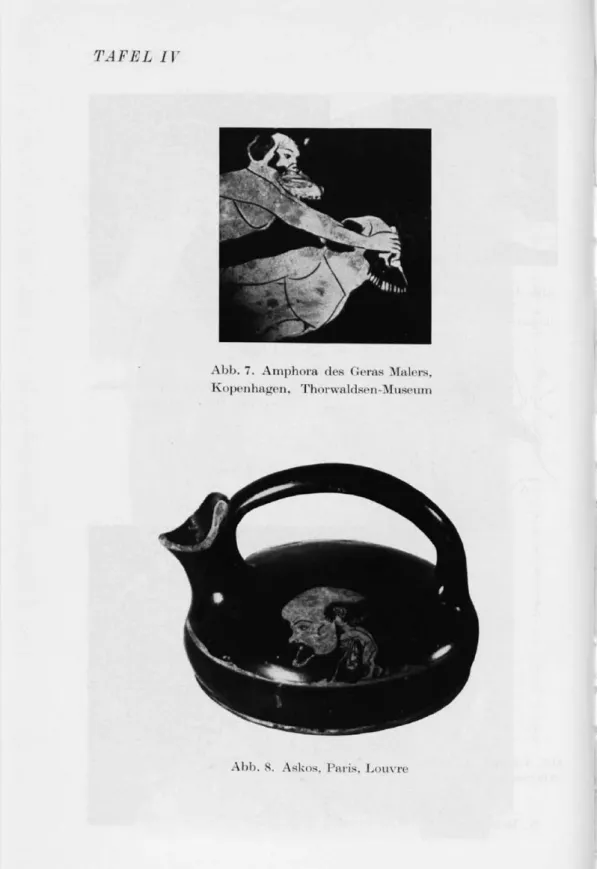

besonders hervorheben, wie es Duris, der Alkimachos- und der Geras¬

maler taten. Auf einer verschollenen, in Nachzeichnungen bekannten

Schale des zuerst genannten Meisters finden wir an Syleus' kahlem Kopf

eine Einsenkung im Bregmagebiet (Abb. 5)*. Er kann nicht ohne weiteres

als orientalischer Typ bezeichnet werden, aber auch nicht als ideal grie¬

chischer auf Grund der derben Nase mit klobiger Spitze. Beim Prokrustes

des Alkimachos-Malers (Abb. 6)^, der wiederum einen vorderasiatischen

Gesichtsschnitt besitzt, wollte der Künstler nach den Spuren der Vor¬

zeichnung zu urteilen, ursprünglich einen normal gebauten Schädel

wiedergeben und entschloß sich erst hei der endgültigen Fassung des

Bildes zu einer Deformierung, die auch die Stirn ergriff. Ebenso erhielt

die Nase erst im letzten Stadium der Ausarbeitung ihre Hakenform. Der

Geras-Maler (Abb. 7)* verlieh Satyrköpfen eine Eindellung.

Das jüngste Beispiel aus der griechischen Vasenmalerei ist proble¬

matischer Art. Ein unbekannter Maler schuf gegen Ende des 5. Jahr¬

hunderts auf einem Askos-Kännchen (Abb. 8)* einen gnomenhaften Mann

mit riesigem Kopf. Über der stark ausgeheulten Stirn ist die Scheitellinie

ein wenig eingebuchtet. Ein vorsätzliches Abweichen von der konkaven

Schädelform dürfte vorliegen. Es entsprang aber eher dem Bestreben die

groteske Note der Figur zu erhöhen, als mit ihr eine anatomische Be¬

sonderheit festzuhalten.

Die betrachteten Gefäße erbringen den Nachweis, daß zur Zeit ihrer

Entstehung in Vorderasien eine Volksschicht existierte, deren Glieder

rassisch ein unhomogene, durch ihre eingesattelte Scheitellinie aber doch

eine Art genetische Einheit bildeten. Leider wird auf ihnen weder durch

die Tracht noch durch Beischriften ein Hinweis auf deren Heimat

gegeben.

Diese wichtige Frage müßte offen bleiben, wenn uns nicht noch das

ägyptische Bildmaterial aus der 18. und 19. Dynastie zur Verfügung

stünde. Neben dem Nachweis der Wohnsitze gibt es auch Aufschluß über

ihre Geschichte und ergänzt und bestätigt die Beobachtungen der grie¬

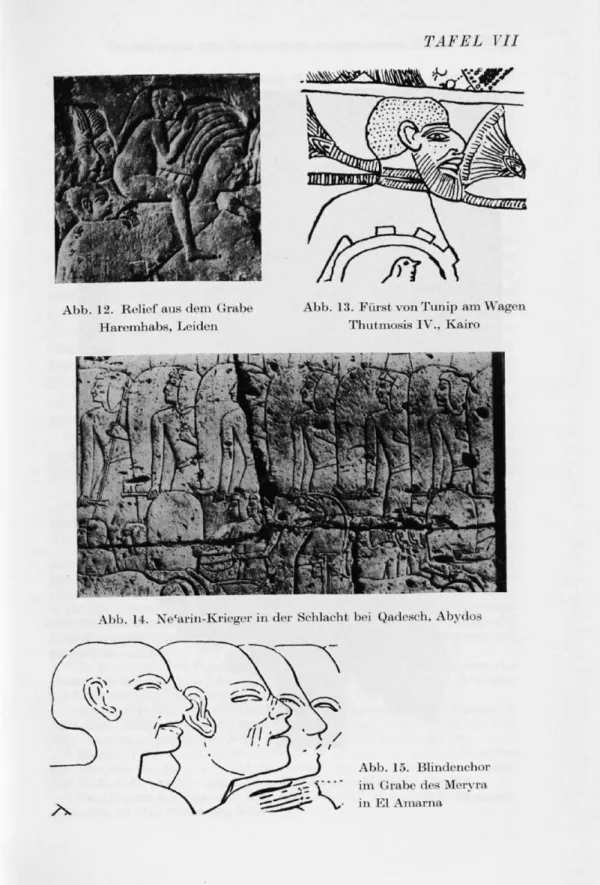

chischen Zeichner. Von diesen sind die Reliefs aus dem Grabe Haremhabs

* Zeichnung im Gerhardschen Apparat in Berlin ; abgebildet mit freund¬

licher Erlaubnis der Direktion der Staatl. Museen zu Berlin. Archäolog.

Zeitung 1861, Taf. 149; Jahrb. d. Deutschen Archäolog. Inst. 59/60, 1944/45,

74; Beazley, Attic Red-figured Vase-painters 281, Nr. 24.

* Halsamphora München 2325, Corpus Vas. Antiq. Taf. 58, 1; Beazley

a. O. 356, Nr. 16.

'Amphora Kopenhagen, Thorwaldsen Museum 99; Die Antike 6, 1930,

Taf. 20; Beazley a. O. 175, Nr. 19. Abbildung nach einer Museumsphoto-

graphie.

* Louvre G 610; E. Pottieb, Vases antiques du Louvre III, Taf. 157. Hier

abgebildet nach einer von den Herren Direktoren der Antikenabteilung des

Louvre freundlich zur Verfügung gestellten Neuaufnahme.

eo Ludwig Schnitzleb

(Abb. 9—12)* die wichtigsten. Unter den Scharen von Gefangenen, die

Haremhab dem König vorführt, bewegen sich dieselben Gestalten, die

fast 1000 Jahre später das Interesse der griechischen Vasenmaler wach¬

riefen. Selbst ein nur flüchtiger Vergleich schließt jeden Zweifel an der

ethnischen Wesenseinheit der von hellenischen und ägyptischen Künst¬

lern mit gleichem Scharfblick festgehaltenen Menschen aus. Die wich¬

tigste Übereinstimmung ist das Auftreten von zwei rassisch nicht gleichen

Typen — der eine mit feistem, fast speckigem Nacken, gekrümmter Nase

und korpulentem Körper (Abb. 10 rechts), der andere allem Anschein

nach feiner und elastischer gebaut mit geradliniger, spitzer Nase und

hagerem Gesicht (Abb. 10 links; Abb. 11 links)^ — beiden ist aber die

Einsattelung am Schädel gemeinsam. Aueh bei einem zopftragenden

Kind zeigt sich diese deutlich ausgeprägt (Abb. 12). Dieselbe Haartracht

besitzt auch der Sohn eines im Grabe Mencheperre-senb, der im Dienste

Thutmosis III. stand, dargestellten Fürsten von Tunip*. Damit ist uns

ein fester Anhaltspunkt für die engere geographische und politische Ein¬

ordnung dieses Volkstums gegeben, dessen Vertreter auf den Flach¬

skulpturen aus dem Grabe Haremhabs auch als Einwohner Kanaans

bezeichnet wurden*. Diese Benennung läßt sich durch das Alte Testament

rechtfertigen, das an verschiedenen Stellen^ von Hethitern berichtet, die

zusammen mit anderen Völkern das Land Kanaan bewohnen. Daß es

sich bei dem uns interessierenden Menschenschlag um ein der engeren

hethitisch-syrischen Sphäre angehörendes Element handeln muß, geht

eindeutig aus weiteren Belegen der ägyptischen Kunst hervor. Von ihnen

ist das älteste Dokument eine Darstellung am Wagen Thutmosis IV.

(Abb. 13)*. An der Innenwand sind Fürsten namentlich genannter feind-

1 Leiden 40, P. A. A. Boeseb, Beschreibung der ägyptischen Sammlung dea

niederländischen Reichsmuseum der Altertümer in Leiden IV, Taf. 21 und 24;

G. Steindoeff, Die Kunst der Ägypter 246—247; K. Lange, Ägyptische

Kunst 110— III ; H. Schäfeb, Die Kunst des Alten Orients (Propyläen Kunst¬

geschichte Bd. 2, 4. Aufl. 1942), Abb. 383 (Bärtiger rechts stehend). Sie

fehlen bei Flindees Peteie a. O. Die Abbildungsvorlagen wurden in freund¬

licher Weise von der Museumsdirektion zur Verfügung gestellt.

^ Eine bestimmte rassenkundliche Benennung ist schwer vorzunehmen ;

s. J. Schaeuble a. O. 186 (138).

^Theben Grab 86; W. M. Mülleb, Egyptological Researches II (1910)

Taf. 8; W. Weeszinski, Atlas zur altägyptischen Kulturgeschichte I, Taf. 274

oberster Streifen (Mitte); G. Roedeb, Ägypter und Hethiter (AO. 20, 1919)

Abb. 4.

* Ed. Meyeb, Oesch. d. Alt. II, 1 (2. Aufl.) 404f.; H. E. Stieb, Die neue Propyläen Weltgeschichte I S. 159.

' Z. B. 1. Mose 15,20; 23,5; 2. Mose 3,8; 3,17; Josua 3, 10; 1. Könige 9, 20.

Weitere Belege bei A. Alt, Volker und Staaten Syriens im frühen Altertum

(AO. 34, Heft 4, 1936), 21 f.

• Kairo; nach Wbeszinski, a. O. II Taf. 3.

Darstellungen von Vorderasiaten auf griechischen Vasen 61

licher Völker mit Kopf und Oberleib, aufgesetzt auf einem Inschriftenoval

skizziert. Unter diesen befindet sich der ,, Fürst von Tunip", dessen

,, kahlgeschorener, flacher, langer Schädel, vor dem Scheitel eingebeult"

(Weeszinski) ist. Sein Gebiet liegt in Nordsyrien; es wird in der Regel

zwischen Qadesch und Aleppo lokalisiert. Tunip* gerät während der Zeit

der späteren 18. Dynastie unter hethitische Oberherrschaft, nachdem es

zuvor von Thutmosis III. erobert und Ägypten zur Stellung von Geiseln

verpfhchtet worden war, wie es aus dem Wandgemälde im Grabe Menche¬

perre-senb (s. S. 60) und aus Urkunden^ hervorgeht. Wir werden nicht

fehlgehen, wenn wir Tunip als eine der ersten Lokalgewalten Nordsyriens

einschätzen, das dann den Hethitern als ein Eckpfeiler ihrer Position

gegenüber Ägypten diente und innerhalb der hethitischen Klientel eine

vorrangige Stellung einnahm.

Nach Nordsyrien führen auch die die Schlacht bei Qadesch erzählenden

Reliefwände in Abydos. Auf der westlichen (Abb. 14)* eilt die Nea'rim-

Truppe Ramses' II. in den Kampf. Dieses ganz nach ägyptischer Art

ausgerüstete Kontingent kommt aus Amurru. Nach Weeszinski* setzt

es sich aus Ägyptern zusammen. J. Stüem' hingegen hält seine Soldaten

für eine vom Amurrufürsten Penteäina — durch dessen Abfall vom

hethitischen Großkönig die Ereignisse in Rollen kamen, die schließlich

die Schlacht bei Qadesch auslösten — dem Pharao gestellte Hilfstruppe.

Diese von philologischen und historischen Gründen getragene Auffassung

erhält durch die Reliefs in Abydos eine Stütze. Unter der dort marschie¬

renden Nea'rim-Mannschaft besitzen einige Soldaten eine deutlich

wiedergegebene Einsenkung der Scheitellinie. Sie tritt auch, allerdings

in nicht so augenfälliger Weise wie hier wiederum an Nea'rim-Kriegern

im Bilde der Schlacht bei Qadesch in Luxer* auf. Geht dieses, nur auf

die Abteilung von Nea'rim beschränkte Detail auf eine feste Absicht

zurück, was uns wahrscheinlich erscheint, dann wollte mit ihm der

Künstler den Betrachter darauf hinweisen, daß jene in ägyptischem

Habitus erscheinenden Soldaten zwar als Kämpfer auf der Seite Ägyptens

stehen, aber nicht von dort herstammen. Sollte es sich jedoch um ein in

Amurru stationiertes, aus Ägyptern bestehendes Korps handeln, dann

^ Zu seiner Geschichte vor allem Meyer a. O. passim; F. Bilabel, Ge¬

schichte Vorderasiens und Ägyptens vom 16. — 11. Jahrhundert v. Chr., passim;

J. H. Breasted-H. Ranke, Geschichte Ägyptens, passim.

^ EA. 59 besprochen von Bilabel a. O. 303 § 90 und teilweise im Wortlaut von Breasted, a. O. 228 (Phaidon-Ausgabe 1936) zitiert.

' Nach G. J^QuiBR, Les temples Ramessides et Saites, Taf. 29; Wreszinski

a. O. Taf. 16—17. ♦ Text zu Tafel 17.

* Der Hethiterkrieg Ramses II. (Beihefte zur Wiener Zeitschr. für die

Kunde des Morgenlandes 4. Heft, 1939), 131 ff., 140f.

* Wreszinski, a. O. Taf. 64 (mittlere Riege).

62 Ludwig Schnitzleb

ist mit dieser, gleichsam nur ab und zu unter eine größere Menschenmenge hineingestreute Schädelbildung eine Durchsetzung dieses Truppenkörpers

mit Ausländern gemeint. Die aus einem wälirend der Regierungszeit

Amenophis' IV. angelegten Grabe in El-Amarna entnommene Abbildung

15 lehrt*, daß diese nicht unbedingt im besetzten Lande angeworben sein

mußten, sondern in Ägypten rekrutiert sein konnten. In einem Blinden¬

chor sitzt ein kahlköpfiger Sänger, an dessen sehr ausdrucksvoll wieder-

gegehenem Schädel das Bregmagebiet eingedellt ist. Auch er ist eher

vorderasiatisch-,,hethitischer", als ägyptischer Herkunft. Das ist keine

willkürliche Behauptung, befanden sich doch, wie z. B. noch aus anderen

Bildern desselben Grabes ersichtlich wird^, neben afrikanischen auch

zahlreiche asiatische Fremdlinge in ägyptischen Diensten*.

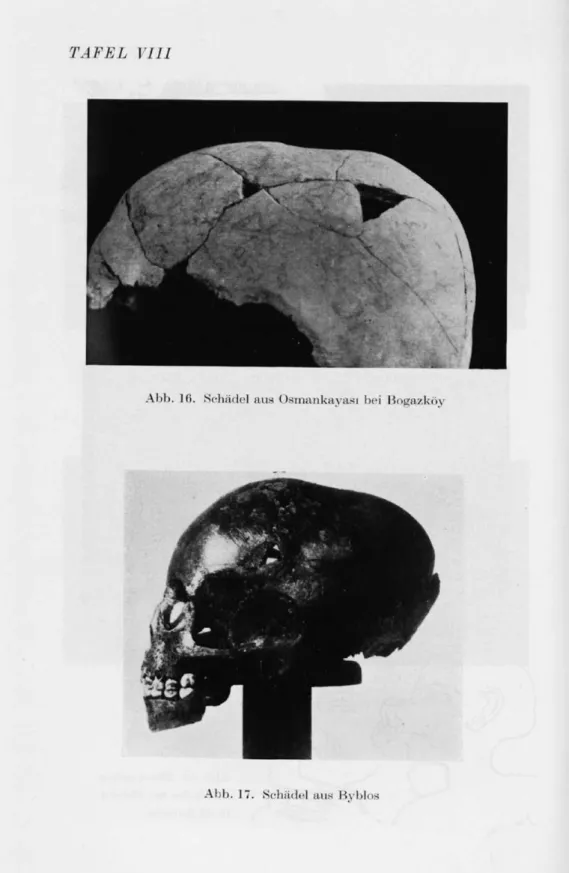

Die griechischen und ägyptischen Darstellungen von Vorderasiaten

können dank der eingehenden anthropologischen Forschungen in den

letzten fünfundzwanzig Jahren mit im anatolisch-syrischen Kreis zu Tage

getretenen Kranien konfrontiert werden. J. Schaeuble* stellte beim

Studium der Skelette der im 18.—13. Jahrhundert angelegten Gräbern

bei Bogazköy und Ali§ar Hüyük an einer bestimmten Anzahl von

Schädeln, die er auch mit zeitgenössischen Darstellungen von ,, Hethi¬

tern" verglich, die Eindellung in der Bregmazone eindeutig fest. Es steht

außer Frage, daß die auf den griechischen Vasen und ägyptischen Reliefs

zu sehenden Köpfe ihre unmittelbare Entsprechung in dem aus einem

Grabe bei Bogazköy (Abb. 16)^ stammenden Schädel finden.

Bedeutend höheren Alters sind die in der aeneolithischen Nekropole von

Bybios gefundenen Schädel. Henei V. Vallois, der sie einer anthropo¬

logischen Untersuchung unterzog*, erkannte in ihnen die Überreste der

ältesten Bevölkerung des Landes, deren Angehörigkeit zur mediterranen

Raase er für möglich hält. Sie stehen in enger Verwandtschaft mit den

Trägern der mesolithischen Natoufien-Kultur Palästinas und gehören

wahrscheinlich nach W. F. Albeight' dem Substrat an, aus dem später

die Hamiten und Semiten hervorgingen. Bei etlichen der meist lang-

1 Nach N. DB G. Davies, The Rock tomba of El Amama I, Taf. 21; 23;

G. STEiNDOBFr, Die Blütezeit des Pharaonenreiches, 159, Abb. 134.

^ N. de G. Davies, a. O., Taf. 15; 26 (Ausschnitte von Taf. 10 und 25);

II Taf 10; III Taf. 31; VI Taf. 29; 43; vgl. auoh Meyeb a. O. 136.

' Sie sind zu allen Zeiten im alten Ägypten anzutreffen; s. W. M. MiJLLEB, Asien und Europa nach ältägyptischen Darstellungen, 37 ff. ; H. Kees, Kultur¬

geschichte Ägyptens (Handb. der Altertumswiss. III 1, 3, 1), 237ff.

* a. O. 187 (139). ^ Nach einer Aufnahme Prof. Schaeubles.

• Bulletin du Mus6e de Beyrouth I, 1937, 23ff.

' From the Stone Age to Christianity, Deutsche Ausgabe (Sammlimg Dalp

Bd. 55, 1949) 129; The Archaeology of Palestine (Pelican Books 199, revidierte Ausg. 1954) 59.

Darstellungen von Vorderasiaten auf griechischen Vasen 63

gezogenen Schädel mit giebelartig abgeschrägten Scheitel- und Stirn¬

beinen von Bybios tritt im Zusammenhang mit der orbicularen De¬

formation eine sehr deutlich wahrnehmbare Einsattelung auf (Abb. 17)*.

Unter den hauptsächlich aus bronzezeitlichen Gräbern Cyperns ent¬

nommenen Schädeln wies C. M. Fürst^ bei wiederum deformierten

Exemplaren dieselbe Eigentümlichkeit nach. Sowohl der französische

als auch der schwedische Gelehrte sind sich einig*, daß während des

2. Jahrtausends das Zentrum dieser kranialen Sonderform in Asien,

nämlich im ,,Mitanniland oder in Syrien" (Fürst) gesucht werden muß.

Leider ließen beide Forscher das von uns vorgelegte Bildmaterial un¬

berücksichtigt.

Die vielzähligen Denkmäler, welche betrachtet wurden, verlangen eine

abschließende Zusammenfassung und Beurteilung. Die griechische und

ägyptische Überlieferung zeigt in allen wesentlichen Punkten eine be¬

achtenswerte Übereinstimmung. Aus ihr geht hervor, daß die Menschen

mit eingedellter Bregmaregion sicher eüier vorderasiatischen Volksgruppe

angehören. Ihre engere Einordnung, die sich durch die griechischen

Vasenhilder nicht bündig vornehmen läßt, ist durch die ägjrptischen Dar¬

stellungen der 18. und 19. Dynastie gegeben. Diese lehren, daß sie in

jener Zeit dem hethitischen Großreich angehörten. Fixpunkte innerhalb

seiner ausgedehnten Ländermasse nennen die ägyptischen Monumente

nur einen, nämlich Tunip (Abb. 13). Daneben läßt sich Amurru (Abb. 14)

mit einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit archäologisch und philo¬

logisch erschließen. Ferner besteht zwischen den griechischen und ägyp¬

tischen Darstellungen ein auffallender Einklang in der rassischen Charak¬

terisierung. Kein einheitlicher Schlag tritt als Träger der bewußten

Schädelbildung auf. Im Gegenteil deren Vertreter sind differenzierte

Naturen. Sogar der Grad der Eindellung schwankt merklich ; neben sehr

kräftigen (Abb. 1; 10 rechts) schwache (Abb. 3; 11 links).

Von den Schädelfunden stimmen die der anatolischen Bestattungen

mit dem aus den griechischen imd ägyptischen Quellen gewonnenen Bild

am besten überein. Die Skelettfunde von Bogazköy und Ali§ar Hüyük

beweisen, daß auch unter der Einwohnerschaft des hethitischen Kern¬

gebietes Angehörige jener kranialen Sondergruppe lebten. Daraus aber

den Schluß zu ziehen, wir hätten in ihnen echte Hethiter vor uns, wäre

verfehlt.* Dies gilt selbstverständlich auch für die Darstellungen der

Alten, die bei der Wiedergabe von Fremden in erster Linie auf die Fest-

* Nach Vallois, a. O. Taf. 7 rechts unten.

" Zur Kenntnis der Anthropologie der prähistorischen Bevölkerung der Insel

Cypern (Lunds Universitets Arsskrift, N. F. Avd. 2. Bd. 29. Nr. 6, 1933) be¬

sonders 91 ff. ' Vallois, a. O. 33; Fürst, a. O. 99.

* Dazu ScHABUBLB, a. O. 186 (138).

64 Ludwig Schnitzle»

haltung der typischen und markanten Wesenszüge bedacht waren, jedoch

niemals ,,den Ehrgeiz" besaßen ,, ethnographisch getreue Zeichnungen

herzustellen"*. Diese Einschränkung untersagt aber nicht den Versuch

der volklichen und rassischen Einordnung. Die These Eduard Meyers,

die Gestalten mit „in der Mitte ein wenig eingedrücktem Schädel"^ auf

den Haremhabs-Reliefs seien indogermanische Mitanni, fand manchen¬

orts Anklang*. Dagegen ist einzuwenden, daß das angeführte Kriterium

auch einem eher semitischen als arischen Kopf (Abb. 10 rechts) eignet.

Andere (Abb. 13; 1; 6) können ihm beigesellt werden. Ferner fehlt es

allen inschriftlich gesicherten Mitannidarstellungen ägyptischer Her¬

kunft*. Die eingesenkte Scheitellinie, die, wie schon einige Male hervor¬

gehoben wurde, bei rassisch verschieden gearteten Menschen auftritt,

sehen wir als eine Art überzeithche und überrassische Konstante in der

Völkerwelt des kleinasiatisch-syrischen Raumes während des 2. und

1. Jahrtausends an. Sie läßt sich nicht als spezifisches Charakteristikum

für ein bestimmtes historisches Volk in Anspruch nehmen. In ihr wird

man vielmehr ein Element erkennen dürfen, dessen Ursprung bei den

Autochthonen^ liegt — eine Auffassung, die von den aeneolithischen Ske¬

letten in Bybios geradezu postuliert wird — und das in der Ära der

jüngeren und zugewanderten Völker weiterlebte.

Die Schädel von Bybios und Cypern verdanken ihre Einsattelung einer

nicht natürlichen Deformierung*. Gleiches auch für die auf den Bild-

1 Wreszinski, a.O. II Text zur Taf. 46, 3. Spalte. ^ a. O. 34.

* A. Götze, Kulturgeschichte Kleinasiens (Handb. der Altertumswiss. III

1, 3, 3, 1), 34; Alt a. O. 14, Anm. 1.

* Wreszinski, a. O. II Taf. 3; Taf. 46; Taf. 76.

^ Ob diese vorzeiten auch in Mesopotamien siedelten (dazus. V. Christian,

Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien 55, 1925. 183ff.;

Vallois a. O. 29; A. Parrot, Archiologie misopotamienne II 308 ff. ; G. Con¬

tenau, Manuel d'Archeologie orientate IV 1764ff. ; F. Schachermeyr, Die

ältesten Kulturen Griechenlands 228), soll uns hier nicht beschäftigen. Es gibt

in Kis Schädel, die nach vorbehaltlicher Auffassung Schaeubles (gewonnen

dm-ch die Beschreibung Buxtons, Journal of Royal Anthropological Institute N. S. 34, 1931, 57ff.) eine Einsattelung besitzen können.

« FtjRST,a. O. 93 sieht die Schädel der in Karnak (Fürst, Abb. 41; Wres¬

zinski a. O. Taf. 46 danach H. Th. Bossert, Altanatolien Abb. 759) wieder¬

gegebenen Hethiter auch als deformiert an. Ihnen nahestehend erscheinen

die Köpfe von drei in Samos gefundenen, aus dem 6. Jahrhundert stammen¬

den Freiplastiken (Bronzen aus dem Heraion: E. Buschob, Altsamische

Standbilder III, Abb. 35, 37, 38; Frühgriechisohe Jünglinge Abb. 176—58;

Abb. 165—66; Jüngling von Thigani, Athenische Mitteilimgen 1906, Taf

10—12; E. Langlotz, Frühgriechische Bildhauerschulen, Taf. 57a; G. M. A.

Richter, Archaic Greek Art, Abb. 170), die keinen griechischen, sondern

einen kleinaaiatischen Typus wiedergeben (Buschor, Altsamische Standbilder, 46 hält eine kleinasiatische Provenienz der Thigani-Figur für möglich).

Darstellimgen von Vorderasiaten auf griechischen Vasen 65

werken dargesteUten Köpfe anzunehmen, ergibt sich fast von selbst.

Langlebigkeit zeichnet sie aus*. Durch die griechischen VasenbUder

— darin liegt ihr größter dokumentarischer Wert — ist eindeutig er¬

wiesen, daß die Deformierung, die bisher durch die ägyptische Kunst und

die antliropologischen Entdeckungen lediglich für die Jungsteinzeit und

für die Zeitspanne etwa vom 18.—13. Jahrhimdert ermittelt wurde, zu¬

mindest noch im 5. Jahrhundert auftrat^. Diese Kunde läßt sich gut mit

der Lehensgeschichte der alteingesessenen Völkerschaften Kleinasiens

und Sjrriens in Einklang hringen, die sich bekanntlich trotz aller fremden

Überschichtungen und damit verbundenen Zurückdrängung als äußerst

zählebig erwiesen und ihre Eigenständigkeit sehr lange behaupteten. Die

letzte Klärung des von uns angeschnittenen, durch die anthropologischen

Erkenntnisse und die griechischen und ägyptischen Bildwerke sehr akut

gewordenen Problems, muß aber der Archäologe dem Anthropologen und

Ethnologen überlassen.

5 ZDMG 108/1

Was ist ein ^HilanH, was ein >bit hilänii?

Von Friedkich Wachtsmuth, Marburg/L.

Die vorstehende Frage hat zuerst Robert Koldewey 1898 zu beant¬

worten versucht, als er mit seinem Bericht über die Ausgrabungen in

Sendschirli (Sam'al) an die Öffentlichkeit trat*. Aus dem Vergleich der

inschriftlichen Überlieferungen mit den freigelegten Bauresten kam er

zu dem Ergebnis, daß unter >Hilani< ein aus der 1. Hälfte des 1. vor¬

christlichen Jahrtausends stammender Bautyp zu verstehen sei, der in

dem von den Hethitern eroberten nordsyrischen Gebiet Verbreitung

gefunden habe. Koldewey stellte als Merkmale dieses Bautyps die Zwei¬

turmfassade mit einer dazwischenliegenden Stützenvorhalle und den

querliegenden Hauptinnenraum mit begrenzenden Stirnseitengemächern

hin. Schon Koldewey verschloß sich nicht der Tatsache, daß die

charakteristische )Hilani<-Fassade sich auch vor einen Langraum (z. B.

beim salomonischen Tempel in Jerusalem) wie vor einen quadratischen

Hauptraum (z. B. bei den Apadanas in Persepolis und an den naba¬

täischen Tempeln in Syrien) habe setzen können^. Wie dem auch sei, der

Bautyp mit den oben geschilderten Eigentümlichkeiten erhielt seit

Koldeweys Darlegungen die Bezeichnung >Hilani<, die als terminus

technicus allgemeine Verbreitung fand.

Die Schlüsse, die Koldewey seinerzeit aus den Grabungsfunden

gezogen hatte, und seine geschichtlichen Einordnungen der Einzelfunde

haben im Laufe der Zeit Widersprüche, Ergänzungen und auch andere

Deutungen erfahren. Zuerst war es F. Oelmann*, der den Begriff

,, Hilani" im Gegensatz zu Koldewey auch auf die Einturmbauten in

Sam'al ausdehnte und neue Planungsvorschläge brachte. Im Jahre 1923

griff ich zum ersten Mal die Frage auf* und gab 1929 und 1931 eine

Typenentwicklimg vom Ischtar-Tempel der E-Schicht zu Assur bis zum

Bau HI in Sam'al ; — mit der TypendarsteUung war eine neue Zeitenfolge

* Robebt Koldewey, Die Architektur von Sendschirli, in Mitteilungen aus

den Orientalischen Sammlungen, Berlin 1898, Heft XII, insbesondere

Seite 183ff. ^ ß Koldewey, a. a. O. Seite 187 bzw. 191ff.

' F. Oelmann, Die Baugeschichte von Sendschirli, Berlin 1921, JDAI

38, Seite 85 ff.

* Fbiedbich Wachtsmuth, Die Baugeschichte von Sendschirli (Samal), in

JDAI 38/39, Berlin 1923/24, Seite 158—169; — derselbe. Der Raum I.,

Marburg-Lahn, 1929, Seite 76—92, insbes. Seite 81 u. 87; derselbe. Zum

Problem der hethitischen und mitannischen Baukunst, Berlin 1931, JDAI 46,

Seite 32—44.