Arbeitspapier der Baden-Württemberg Stiftung Bildung: Nr. 9

Programm Bildungsforschung

Projektergebnisse

Alexander Renkl, Anne Berkemeier, Jeanette Roos, Hermann Schöler, Günter Dörr, Diemut Kucharz, Reinhold Nickolaus, Katharina Maag Merki, Jens Holger Lorenz, Andrea Einig, Heinz Schüpbach u. a.

Impressum

Programm Bildungsforschung

Projektergebnisse

Herausgeberin:

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH Im Kaisemer 1, 70191 Stuttgart www.bwstiftung.de

Verantwortlich:

Dr. Andreas Weber, Baden-Württemberg Stiftung Für die Inhalte sind die jeweiligen Autoren verantwortlich

Redaktion:

Frank Pfänder, Landesinstitut für Schulentwicklung

© März 2011, Stuttgart

Arbeitspapier der Baden-Württemberg Stiftung Bildung, Nr. 9

Dieses Arbeitspapier steht zum Herunterladen bereit unter:

www.bwstiftung.de

Inhalt

Vorwort der Baden-Württemberg Stiftung 5

Grußwort des Ministerialdirektors im Ministerium für Wissenschaft, 7 Forschung und Kunst Baden-Württemberg Klaus Tappeser

Einleitung des wissenschaftlichen Vorstandes des Landes- 9 institutes für Schulentwicklung Prof. Dr. Matthias Rath

Projektergebnisse

I. Das Lerntagebuch als Mittel zur formativen Diagnostik von schulischen 13 Lernstrategien

Prof. Dr. Alexander Renkl u. a. / Universität Freiburg

II. Sprachliche Heterogenität in der Sprachheilschule und in der Regelschule 31 (Sprachheterogenität)

Prof. Dr. Anne Berkemeier u. a. / PH Heidelberg

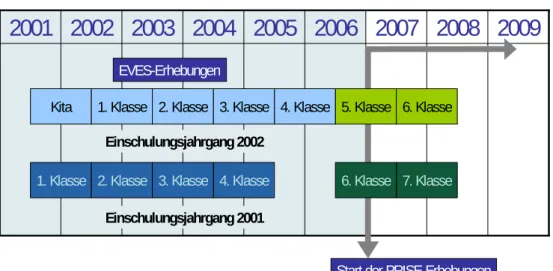

III. PRISE - Der Übergang vom Primar- zum Sekundarbereich. 55 Einflüsse der Entwicklung im Grundschulalter auf die Entwicklung in den ersten

zwei Jahren der Sekundarschulzeit.

Längsschnittliche Beobachtungen an zwei Einschulungskohorten

Prof. Dr. Jeanette Roos, Prof. Dr. Hermann Schöler u. a. / PH Heidelberg

IV. Wirksamkeit (innovativer) offener Lehr- Lernformen (WOLLF) 81 Prof. Dr. Günter Dörr, Prof. Dr. Diemut Kucharz u. a. / PH Weingarten

V. Förderung schwächerer Auszubildender des Handwerks in der schulischen 107 Berufsausbildung

Prof. Dr. Reinhold Nickolaus u. a. / Universität Stuttgart

VI. Selbstreflexives Lernen im schulischen Kontext (Serelisk) 153 Prof. Dr. Katharina Maag Merki u. a. / PH Freiburg

VII. Zahlbegriffsentwicklung im frühen Kindesalter - eine Fallstudie zur 175 Entwicklung des mathematischen Denkens bei 3- bis 4-jährigen Kindern

Prof. Dr. Jens Holger Lorenz, Dipl. Päd. Andrea Einig / PH Heidelberg

VIII. Sind innovative Lehr- und Lernformen für Schüler wie auch für Lehrkräfte 197 vorteilhaft? Internationale Vergleichsstudie zum Zusammenhang von

Lehr-/Lernformen, Unterrichtsqualität und psychischen Belastungen der Lehrkräfte

Prof. Dr. Heinz Schüpbach u. a. / Universität Freiburg

Vorwort

Baden-Württemberg Stiftung

Der Erfolg Baden-Württembergs liegt in der Qualifikation seiner Menschen. Die Baden- Württemberg Stiftung setzt sich für eine möglichst breite Teilhabe aller am Wachstum des Wis- sens und am gesellschaftlichen Zusammenleben ein. Getreu dem Motto „Wir stiften Zukunft“

ebnet sie den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwor- tungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen in Baden-Württemberg. Die Baden- Württemberg Stiftung hilft, individuelle Lebenschancen der Menschen konkret zu verbessern.

Der Aufsichtsrat der Baden-Württemberg Stiftung hat im Jahr 2004 eine Programmlinie „Bil- dungsforschung“ beschlossen und dafür 1,5 Mio. Euro bereitgestellt. Auf unsere landesweite Ausschreibung im Jahr 2005 haben sich insgesamt 24 Forschungsinstitute aus Baden- Württemberg mit 74 Projektvorhaben und einem Gesamtvolumen von ca. 15,5 Mio. Euro für eine Teilnahme am Programm beworben. Daraus wurden acht Forschungsprojekte ausgewählt und umgesetzt, die ein unabhängiger Gutachterkreis der Baden-Württemberg Stiftung empfoh- len hat. Am Programm Bildungsforschung waren die Pädagogischen Hochschulen Freiburg, Heidelberg und Weingarten sowie die beiden Universitäten Freiburg und Stuttgart beteiligt. Die Forschungsarbeiten werden 2011 abgeschlossen sein. Das Landesinstitut für Schulentwicklung ist von der Baden-Württemberg Stiftung mit der Programmträgerschaft beauftragt.

Die Forschung orientiert sich dabei an der aktuellen internationalen Forschung, vor allem an der international vergleichenden Forschung zu Bildungsthemen und deren Standards.

In unseren Projekten werden beispielsweise Fragen bearbeitet, wie: „Ermöglicht der Einsatz von Lerntagebüchern die Diagnose und Förderung von Lernstrategien im schulischen Kontext?“

oder „Welche Faktoren bestimmen den Übergang vom Primar- in den Sekundarbereich und wie gehen Schüler/-innen mit den Veränderungen um?“, „Wie entwickeln sich mathematische Kom- petenzen und speziell der Zahlbegriff bei Drei- bis Vierjährigen?“ oder „Was genau zeichnet

‚offenen Unterricht’ aus? Wie lässt er sich beobachten und kategorisieren?“

Auf einer Fachtagung am 8. Oktober 2009 wurden die Forschungsergebnisse aus den acht Projekten vorgestellt und diskutiert. Zahlreiche Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Mitglieder der Schul- und Kultusverwaltung sowie Vertre- terinnen und Vertreter der an den Forschungsprojekten beteiligten Schulen sind unserer Einla- dung nach Stuttgart gefolgt.

Bei der Podiumsdiskussion der Veranstaltung wurde die hohe Bedeutung der Bildungsfor- schung für die aktuellen Entwicklungen in der Bildungslandschaft betont. Es wurde festgestellt, dass wie jede andere Forschung, die Bildungsforschung Zeit braucht, um Kompetenzen aufzu- bauen und ein Profil zu entwickeln. Hierzu ist insbesondere die Vernetzung und der Austausch von Forschenden zu diesem Thema wichtig. Die Baden-Württemberg Stiftung nimmt diese An- regungen aus der Tagung auf. Sie wird weiter in die Bildungsforschung investieren, dafür hat der Aufsichtsrat der Stiftung im Dezember 2010 weitere Mittel zur Verfügung gestellt.

Vorwort

Wir danken allen Beteiligten an den Forschungsprojekten für ihre engagierte Arbeit. Unser be- sonderer Dank gilt dem Landesinstitut für Schulentwicklung, das uns zuverlässig und mit hoher Fachkompetenz bei der Umsetzung des Programms als Projektträger unterstützt.

Wir freuen uns, mit dem vorliegenden Arbeitspapier die dort präsentierten Projektergebnisse veröffentlichen und Interessierten zur Verfügung stellen zu können.

Christoph Dahl Dr. Andreas Weber

Geschäftsführer Abteilungsleiter Bildung

Baden-Württemberg Stiftung Baden-Württemberg Stiftung

Grußwort

Ministerialdirektor Klaus Tappeser

„Das höchste Gut und allein nützliche ist die Bildung.“ Dieser Satz stammt von Friedrich von Schlegel, ist rund 200 Jahre alt, aber aktueller denn je. Ohne gute Bildung gibt es in unserer Gesellschaft kein gelingendes Zusammenleben. Und ohne gute Bildung hat unsere Wirtschaft keine Chance, im weltweiten Wettbewerb zu bestehen.

Wenn Bildung also eine Schlüsselressource ist, dann ist die Bildungsforschung ein Forschungs- feld von besonderer Wichtigkeit. Die empirische Bildungsforschung gibt Antworten auf die Fra- ge, unter welchen Bedingungen Bildungsprozesse gelingen. Sie liefert Hilfestellung für die Bil- dungspraxis und für eine moderne Bildungspolitik.

Die Bildungspolitik hat ja im zurückliegenden Jahrzehnt, ausgelöst durch PISA 2000, eine „em- pirische Wende“ vollzogen. Die Stichworte dazu lauten: Bildungsstandards, Leistungsverglei- che, externe Evaluation von Schulen, Bildungsberichterstattung. Auch auf der Forschungsseite hat sich viel verändert. Es gibt in der Erziehungswissenschaft einen Trend hin zu empirischer Forschung, weg von einer rein historischen und normativen Ausrichtung. Dieser Prozess braucht Zeit, auch deshalb, weil empirische Bildungsforschung kein einfaches Forschungsfeld ist. Vielmehr stellt sie hohe Ansprüche an die Qualität von Forschungsmethoden und Untersu- chungsdesigns, und fast immer zwingt sie zur interdisziplinären Zusammenarbeit.

Vor diesem Hintergrund bin ich der Landesstiftung Baden-Württemberg dankbar dafür, dass sie seit rund zwei Jahren der Bildungsforschung im Land mit ihrem Förderprogramm, dessen Er- gebnisse dieser Band dokumentiert, Schub verleiht. Mein Dank gilt auch dem Landesinstitut für Schulentwicklung für seine Arbeit als „Projektdienstleister“. Auf Bundesebene gebühren „Cre- dits“ für die Förderung der empirischen Bildungsforschung dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Es ist der Landesregierung ein Anliegen, das Forschungsfeld der empirischen Bildungsfor- schung in Baden-Württemberg zu stärken. Das Kultusministerium und das Wissenschaftsminis- terium unternehmen dafür gemeinsame Anstrengungen.

Auf dem Weg dorthin ist Zentrenbildung ein wichtiger Schritt. So wächst an der Universität Tü- bingen mit erheblicher finanzieller Unterstützung des Landes ein leistungsfähiger Schwerpunkt in der empirischen Bildungsforschung heran. Teil des Schwerpunkts an der Eberhard-Karls- Universität ist ein neues Promotionskolleg. Die Nachwuchsförderung ist ausgesprochen wichtig, weil es leider keinen Überfluss an gut ausgebildeten, jungen empirischen Bildungsforscherinnen und -forschern gibt. Auch vor diesem Hintergrund muss man sagen: Die Stärkung dieses For- schungsfeldes ist eine Langzeitaufgabe!

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Gründung des „Wissenschaftscampus Bildung in Informati- onsumwelten“, die wir im April gefeiert haben. Der vom Land über drei Jahre mit jeweils 200.000 Euro geförderte „Wissenschaftscampus“ verbindet die Universität Tübingen mit dem benachbarten Institut für Wissensmedien, einer Einrichtung der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz.

Grußwort

Der „Wissenschaftscampus“ führt Forscherinnen und Forscher ganz verschiedener Fachrich- tungen zur Arbeit an gemeinsamen Fragestellungen zusammen. Mit seinem Fokus auf neue Informationsumwelten wie das Internet und die damit verbundenen neuen Formen des Lernens ist er auch inhaltlich innovativ ausgerichtet.

Selbstverständlich ist Tübingen nicht der einzige Ort in Baden-Württemberg, wo hervorragende und vielversprechende empirische Bildungsforschung geleistet wird. Ich denke zum Beispiel auch an die Universität Freiburg. Unter anderem ist dort im Rahmen der Exzellenzinitiative eine Forschergruppe zu ökonomischen und verhaltenswissenschaftlichen Perspektiven der empiri- schen Bildungsforschung eingerichtet worden. Ich denke an einschlägige Forschungsgruppen in Mannheim, Heidelberg, Stuttgart und an weiteren Universitäten. Ich denke natürlich an die gro- ße Breite bildungswissenschaftlicher Arbeit an den Pädagogischen Hochschulen. Ich denke schließlich an die spannende bildungsökonomische Forschung am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim.

Noch gibt es ungenutztes Potenzial zur Zusammenarbeit zwischen den empirischen Bildungs- forschern an den verschiedenen Einrichtungen und Standorten im Land. Eine engere Vernet- zung wird zu einer Stärkung des gesamten Forschungsfeldes beitragen. Diese Chance der Vernetzung gilt es, in der Zukunft noch stärker zu nutzen.

Ihnen, den Leserinnen und Lesern dieses Buches, wünsche ich eine gewinnbringende Lektüre und viele Anregungen für Ihre eigenen Tätigkeiten.

Ministerialdirektor Klaus Tappeser

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Vom Wiegen und Füttern

Bildungsforschung in Baden-Württemberg

Bildungsforschung hat seit dem Jahr 2000 besondere öffentliche und politische Aufmerksamkeit erhalten. Die Veröffentlichung der ersten PISA-Studie hat ins breite Bewusstsein gebracht, was die wissenschaftliche Forschung schon seit Jahren wusste: Die Bildungssituation der deutschen Schülerinnen und Schüler ist keineswegs zufriedenstellend und im Vergleich mit anderen teil- nehmenden Ländern der OECD-Studie unterdurchschnittlich. Und auch im bundesdeutschen Ländervergleich haben sich z.T. beträchtliche Unterschiede gezeigt.

Seit 2000 ist viel geschehen, wurden bildungspolitische Weichen in allen Bundesländern neu gestellt, wenn auch mit teilweise unterschiedlichen Schwerpunkten und für unterschiedliche Problemanzeigen. Die Dramatik der Bildung in Deutschland führte außerdem zu einem Schub in der Bildungsforschung, die bis in die 1990erJahre hinein wenig akzeptiert schien. Die Zentren dieser Bildungsforschung lagen naturgemäß zunächst in den Institutionen, die für die großen internationalen Forschungsprojekte wie PISA oder IGLU verantwortlich zeichneten, und in dem im Zuge der Bildungsreformen 2004 von den Bundesländern gemeinsam gegründeten Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen IQB in Berlin. Baden-Württemberg war weniger vertreten.

Die damalige Landesstiftung Baden-Württemberg, die heute Baden-Württemberg Stiftung heißt, griff diese Herausforderung auf, Baden-Württemberg im Bereich Bildungsforschung weiter vor- an zu bringen, und lobte 2005 die Programmlinie Bildungsforschung aus, deren Ergebnisse wir in diesem Band vorstellen.

Das ebenfalls 2005 neu errichtete Landesinstitut für Schulentwicklung hatte dabei die Aufgabe übernommen, die Auswahl der zu fördernden Projekte zu organisieren, die Auswahljury bei ihrer Arbeit zu unterstützen und schließlich die Projektteams über den Förderzeitraum zu betreuen.

Die von der Baden-Württemberg Stiftung damals ausgelobte Summe von ca. einer Million Euro ist eine große und kleine Summe zugleich. Nicht nur sind die genannten großen internationalen und nationalen Leistungsvergleichsstudien wie PiSA, IGLU und VERA mit beträchtlich größeren Summen ausgestattet, die Programmlinie Bildungsforschung sollte auch noch auf mehrere Pro- jekte verteilt, und das heißt: aufgeteilt werden. War das nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Man muss zwei wichtige Punkte nochmals in Erinnerung rufen, um die vorliegenden For- schungsprojekte der Programmlinie in ihrer Tragweite richtig einordnen zu können. Bildungsfor- schung im Stile der internationalen Vergleichsstudien ist zwar in besonderer Weise in das öf- fentliche Bewusstsein gedrungen, diese internationalen Anstrengungen stellen aber nicht unbe- dingt die einzige oder auch nur maßgebende Form der Bildungsforschung dar. Glaubt man einer alten Bauernweisheit, dann wird vom Wiegen die Sau nicht fett. Das mag stimmen, aber ohne Wiegen kann man auch wenig über den Zustand der Sau sagen. Ohne den Vergleich

Einleitung

überstrapazieren zu wollen, sollte man immer daran denken, dass dieses Objekt bäuerlichen Bemühens ein sehr konkretes ist. Mit anderen Worten: Wir bekommen von Forschungen wie der OECD-Studie zwar einen wichtigen Überblick über die bildungspolitische Großwetterlage – gestaltet, verändert und reformiert wird Bildung aber vor Ort, in den Schulen, in den Klassen, mit den Schülerinnen und Schüler, den Lehrkräften und in Kooperation mit den Eltern.

Deutlich wird diese Ausrichtung, wenn wir uns die beiden Themenfelder der Programmlinie Bildungsforschung nochmals vor Augen führen. Zum einen sollten die Qualitätssicherung in der Bildung und die Grundlagen von Bildungsprozessen untersucht werden, und zwar in der unter- richtlichen Situation, nämlich in Bezug auf die Wirksamkeit innovativer Lehr- und Lernformen und in Bezug auf den Umgang mit Heterogenität. Ebenso konkret stellte sich der zweite The- menkomplex dar, der die kritischen Übergänge in der Bildungsbiographie in den Blick nahm.

Beide Themenfelder machen deutlich, dass sich Bildungsforschung nicht nur für Makrostruktu- ren, sondern ebenso für die konkrete soziale Situation in der Klasse und den individuellen Le- bensweg mit seinen konkreten Weggabelungen und oft auch Sackgassen interessieren muss.

Doch verstehen wir uns nicht falsch: konkret heißt nicht konkretistisch. Das explizite Förderziel, nach dem die prominente Jury die Projekte auszuwählen hatte, lautete Grundlagenforschung zu Bildungsfragen, Bildungsprozessen und Bildungsergebnissen. Vor diesem Hintergrund wurden Vorhaben, die sich überwiegend der Entwicklung von didaktischen Konzepten, Materialien, usw.

widmen wollten, nicht ausgewählt. Was aber heißt dann konkret?

Diese Frage betrifft den zweiten Punkt, den ich erinnern möchte: Wiegen ist das Eine, Füttern das Andere. Wenn wir die individuellen Bildungschancen verbessern wollen, müssen wir in die Klassen schauen, die individuelle Bildungsbiographie in den Blick nehmen, nach den sinnvollen und sinnvollsten Maßnahmen fragen, die junge Menschen weiter bringen, Leistung ebenso ermöglichen wie Mut machen, den eigenen Weg zu gehen und nicht einer Mainstream- Erwartung. Und das heißt: Bildungsforschung in diesem Sinne muss den engagierten Weg der Interventionsforschung gehen, die zwar nicht mit den Kopfzahlen wir PISA aufwarten kann, aber dafür den Wandel, die Effizienz schulischer, didaktischer und pädagogischer Maßnahmen er- fasst.

Konkret und effizient, diese beiden Charakteristika sollten die geförderten Projekte der Pro- grammlinie Bildungsforschung erfüllen, Bildungsforschung als Prozessforschung vor Ort, sich gerade und vor allem auch die mit PISA allzu häufig abgeschriebene „Risikogruppe“ konzentrie- ren. Sehen wir uns die Programmlinie Bildungsforschung genauer an, dann zeigt sich in der Vielfalt und Breite der Projekte und der involvierten Forschungsinstitutionen genau diese Ziel- setzung. Universitäten ebenso wie Pädagogische Hochschulen, Fachwissenschaften, Fachdi- daktiken, Pädagogik und Psychologie konkretisierten Bildungsforschung in Baden-Württemberg als Unterrichts- und Schulforschung, bei der nicht nur die Leistung der Schülerinnen und Schü- ler, sondern auch die Kooperationen und Kompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer auf den Prüfstand kamen.

Einleitung Prof. Dr. Matthias Rath

Bildungsforschung in Baden-Württemberg stellt sich vor und steht mit den Ergebnissen der ersten Programmlinie Bildungsforschung der Baden-Württemberg Stiftung nicht schlecht da. Die Fördersumme darf, wie immer in der wissenschaftlichen Forschung, auch höher sein, aber die hier vorgestellten Projekte zeigen, was schon mit auf den ersten Blick bescheidenen Mitteln möglich ist, wo konkrete Forschung über sich selbst hinausweist, neue Sichtweisen ermöglicht, neue, fruchtbare Forschungsfragen evoziert und Impulse setzt für eine bessere Praxis in Schule und Lehrerbildung.

Prof. Dr. Matthias Rath

Wissenschaftlicher Vorstand des Landesinstituts für Schulentwicklung

I

Das Lerntagebuch als Mittel zur formativen Diagnostik von schulischen Lernstrategien

1 Vorstellung des Forscherteams

Prof. Dr. Alexander Renkl

Professor für Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie

Universität Freiburg, Institut für Psychologie, Abteilung Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie

Prof. Dr. Matthias Nückles

Professor für Unterrichtsforschung und Weiterbildung Universität Freiburg, Institut für Erziehungswissenschaft Dr. Rolf Schwonke

Wissenschaftlicher Assistent

Universität Freiburg, Institut für Psychologie, Abteilung Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie

Dr. phil. Lars Holzäpfel, Dipl.-Päd.

Akademischer Mitarbeiter

Pädagogische Hochschule Freiburg, Institut für Mathematik und Informatik und ihre Didaktiken

Dipl.-Psych. Inga Glogger

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Universität Freiburg, Institut für Psychologie, Abteilung Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie

Ein Epitom

Interviewer: (…) was hast du gemacht, um das mit den dreistufigen Zufallsversuchen zu VER- STEHEN?

Schülerin: (…) also ich weiß net, wir mussten des ja ins Lerntagebuch eintragen und dann hab ich mir des nochmal durchgelesen und hab halt geguckt, haja, des, ich hab au mit ner Mitschülerin, also mit meiner Freundin getauscht und dann hab ich des durchgelesen und die hats dann au ganz anders geschrieben als ich und dann isch mir des eigentlich au klarer geworden (…) ---

Die Äußerung der Schülerin macht deutlich, dass das Schreiben von Lerntagebüchern das Ver- stehen von Unterrichtsinhalten unterstützen kann und dass Lerntagebücher individuell sehr unter- schiedlich sein können. Die niedergeschriebenen individuellen Lernwege der Schülerinnen und Schüler geben einen Einblick in ihre Denk- und Lernstrategien. Das vorliegende Projekt nimmt erstens das Potential des Lerntagebuchs zur Diagnose von schulischen Lernprozessen genauer unter die Lupe und untersucht zweitens, wie Lehrkräfte unterstützt werden können, um dieses Potential zu nutzen.

Universität Freiburg

2 Darstellung des Forschungsprojekts

Das geplante Projekt untersucht, inwieweit die Verwendung von Lerntagebüchern und eines entsprechenden computerunterstützten Werkzeugs für Lehrer einen sinnvollen Ansatzpunkt bildet, um die Lernstrategien von Schülern und Schülerinnen valide zu diagnostizieren und dar- auf aufbauend individualisierte Maßnahmen zu treffen. Lerntagebücher bestehen aus einer kontinuierlichen schriftlichen Reflexion der Lernenden über das zu Erlernende und die eigenen Lernprozesse. Relevante Befunde aus der Forschung zur Lernstrategiediagnose werden im folgenden Abschnitt 2.1 dargelegt.

2.1 Stand der Forschung

Seit Mitte der 1970er Jahre entwickelten sich unter den Stichwörtern Lernstrategien und selbst- gesteuertes Lernen eine Vielzahl an Forschungslinien, die sich mit der Beschreibung und Erklä- rung bedeutungshaltigen Lernens befassen (für einen Überblick siehe Friedrich & Mandl, 1997;

Wild, 2006; Zimmerman, 2008). Als Lernstrategien können all jene Verhaltensweisen und Kog- nitionen verstanden werden, die von Lernenden aktiv zum Zweck des Wissenserwerbs einge- setzt werden. Oftmals werden dabei Primärstrategien und Sekundärstrategien bzw. Stützstrate- gien unterschieden (Friedrich & Mandl, 1997). Als "primär" werden kognitive Strategien be- zeichnet, die direkt zur Wissenskonstruktion beitragen (z. B. Elaboration, indem eine Analogie zu Bekanntem hergestellt wird). Sekundärstrategien stützen derartige Lernprozesse, indem sie günstige Kontextbedingungen schaffen (z. B. Zeitplanung, Zielsetzungen). Metakognitive Stra- tegien (insbesondere der Verständnisüberwachung) werden dabei unterschiedlich zugeordnet, stehen aber in jedem Fall sehr eng mit Wissenskonstruktionsprozessen in Verbindung.

Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Forschungslinien in der Lernstrategieforschung wurden entsprechend auch unterschiedliche Methoden zur Diagnose von Lernstrategien vorge- schlagen. Die größte Verbreitung haben dabei – vermutlich aufgrund ihrer großen Ökonomie und leichten Handhabbarkeit – Fragebogenverfahren gefunden. Ungeachtet der jeweils zugrun- de gelegten Taxonomie und des theoretischen Ansatzes verlangen Fragebogenverfahren von den Lernenden typischerweise Einschätzungen, wie häufig sie bestimmte lernbezogene Verhal- tensweisen beim Lernen einsetzen. Um solche Einschätzungen vorzunehmen, müssen die Ler- nenden quasi über verschiedene konkrete Lernsituationen hinweg eine Art "subjektiven Mittel- wert" bilden. Diese Notwendigkeit zur Abstraktion von der konkreten Lernsituation und die hand- lungsferne Erfassung dürften wesentliche Gründe dafür sein, weshalb die Methode der Lern- strategiefragebögen sich insgesamt gesehen als gering valide erwiesen hat (z. B. Artelt, 2000).

Zudem wird die Qualität des Strategieeinsatzes nicht erfasst (z. B. Leutner & Leopold, 2006).

Die Selbstauskünfte der Schüler und Schülerinnen korrespondieren in der Regel kaum mit dem, was sie tatsächlich tun. Sie korrelieren daher, wenn überhaupt, nur sehr gering mit Lernerfolg- maßen (z. B. Artelt & Schellhas, 1996; Jamieson-Noel & Winne, 2003).

Vor diesem Hintergrund beschreibt auch Zimmerman (2008) die mit Fragebögen arbeitende Forschung als einer ersten Phase zugehörig. Die aktuelle zweite Phase nimmt das Lernhandeln

"näher" unter die Lupe und versucht auf der "Ereignisebene" Lernstrategien bzw. Elemente des

Das Lerntagebuch als Mittel zur formativen Diagnostik von schulischen Lernstrategien

selbstregulierten Lernens zu erfassen. Dazu lassen sich etliche Alternativen verwenden (vgl.

Zimmerman, 2008), so etwa die Methode der stimulierten Erinnerung ("Stimulated Recall", vgl.

Ericsson & Simon, 1993; McCrindle & Christensen, 1995), Laut-Denken-Protokolle (Ericsson &

Simon, 1993; Pressley & Afflerbach, 1995) sowie Logfile-Analysen, die auf den Eingaben von Lernenden in computerbasierten Lernumgebungen basieren (Jamieson-Noel & Winne, 2003).

Von diesen ermöglichen die Laut-Denken-Methode und die Methode der stimulierten Erinne- rung wohl am besten eine Erfassung der Qualität der eingesetzten Lernstrategien. Ein Nachteil von Laut-Denken-Protokollen ebenso wie der Methode der stimulierten Erinnerung ist jedoch der hohe Aufwand bei der Datenerhebung und -auswertung. Obgleich beide Verfahren sowohl eine handlungsnahe als auch qualitative Erfassung von Lernstrategien ermöglichen, ist ihre Praktikabilität im schulischen Alltag aufgrund ihrer geringen Ökonomie limitiert.

Vor dem Hintergrund der Diskussion um die Vor- und Nachteile der verschiedenen Verfahren zur Diagnose von Lernstrategien erscheint die Methode des Lerntagebuchs als besonders aus- sichtsreich (vgl. auch Zimmerman, 2008). Dabei kann man Lerntagebücher danach unterschei- den, ob sie eher auf primäre Lernstrategien oder sekundäre Lernstrategien sowie weitere wich- tige Variablen des selbstgesteuerten Lernens (z. B. Motivation) abzielen. Ein Lerntagebuch der letztgenannten Art verwenden z. B. Schmitz und Wiese (2006), die in strukturierter Weise Ziel- setzungen, Affekt, Motivation und die Planung des Lernstrategieneinsatzes abfragen. In unserer Konzeption stehen hingegen eher die primären Lernstrategien und die damit verbundenen me- takognitiven Überwachungsstrategien im Zentrum. Die Lernenden sollen elaborieren (Anbinden ans eigene Vorwissen), organisieren (Zusammenhänge im Stoff identifizieren) und metakognitiv ihr Verständnis überwachen.

Ähnlich wie die Laut-Denken-Methode erlauben Lerntagebücher eine handlungs- und situati- onsnahe Erfassung, weil die Lernenden gebeten werden, im Lerntagebuch ihre Lernprozesse und Lernstrategien direkt schriftlich zu dokumentieren, während sie sich mit einem bestimmten Lernstoff auseinandersetzen. Zugleich wird im Lerntagebuch im Unterschied zu Fragebogenver- fahren und Logfile-Analysen ebenso wie bei der Laut-Denken-Methode die Qualität des Strate- gieeinsatzes deutlich (Leutner & Leopold, 2006). Dementsprechend fand unsere Arbeitsgruppe bei Studierenden mit Lerntagebuchdaten einen stabilen und hohen Zusammenhang zwischen den spontan eingesetzten oder experimentell induzierten Strategien und dem Lernerfolg (z. B.

Berthold, Nückles & Renkl, 2007; Nückles, Schwonke, Berthold & Renkl, 2004). Im Unterschied zur Laut-Denken-Methode sind Lerntagebücher zumindest im Hinblick auf die Erhebung von Lernstrategiedaten relativ ökonomisch und damit im Unterrichtsalltag sehr praktikabel, insofern man sie als Lernmethode sowieso einsetzt; letzteres ist aus didaktischer Perspektive sinnvoll (vgl. z. B. McCrindle & Christensen, 1995). Indem die Lehrkraft die Schüler und Schülerinnen regelmäßig Einträge in das Lerntagebuch vornehmen lässt, fallen die Daten über angewendete Strategien quasi nebenbei an. Die Auswertung bzw. Diagnose durch den Lehrenden ist aller- dings weniger ökonomisch und bedarf außerdem der gezielten Anleitung. Zu den Hauptzielen dieses Projekt zählt deshalb neben der Validierung der Lerntagebuchmethode die Entwicklung eines computerbasierten Werkzeugs, welches Lehrkräfte bei der Lernstrategiediagnose auf der Grundlage von Lerntagebüchern unterstützt. Damit wird auch ein Beitrag zur Entwicklung dia-

Universität Freiburg

gnostischer Kompetenz von Lehrkräften geleistet (vgl. Borko & Putnam, 1996; Bromme, 1997;

Helmke, 2003).

Es dürfte klar geworden sein, dass mit dem Schreiben eines Lerntagebuchs einerseits der Wis- senserwerb über die Lernstrategien der Elaboration (Anbindung an das Vorwissen der Lernen- den), der Organisation (Ordnen von neuen Lernstoffen, Identifikation von Hauptpunkten) sowie der Metakognition (Überwachung und Regulierung des eigenen Lernens) gefördert werden soll (Weinstein & Mayer, 1986). Andererseits kommt in den Lerntagebüchern eben auch zum Aus- druck, inwiefern einzelne Lernende diese Lernstrategien auch tatsächlich zeigen (z. B. Anzahl der eigenen Beispiele) und in welcher Qualität dies geschieht (z. B. Passung der Beispiele).

Lerntagebücher bieten Lehrkräften damit wertvolle diagnostische Informationen über einzelne Schüler und Schülerinnen, so dass maßgeschneiderte, individualisierte Maßnahmen eingesetzt werden können.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Lerntagebuchmethode vielverspre- chend ist, der effektive Einsatz im Unterricht – vor allem im Hinblick auf die Diagnose von Lern- strategien – aber erst in Ansätzen untersucht wurde. Insbesondere in Hinblick auf die bislang nicht befriedigenden Möglichkeiten der Lernstrategiediagnose im Unterricht sollten Ansätze entwickelt und empirisch fundiert werden, welche die Diagnose und Förderung von Lernstrate- gien erlauben und damit auch den Erwerb fachlichen Wissens unterstützen.

2.2 Projektarbeiten

In den folgenden Abschnitten werden empirische Studien, einschließlich Pilotstudien, und Ent- wicklungsarbeiten an einem computerbasierten Lern- und Diagnosewerkzeug beschrieben. In einer ersten Studie wurde ein angemessenes Ausmaß an Strategieanregung für Schüler und Schülerinnen der Realschule bestimmt, damit einerseits Lernstrategien in Lerntagebüchern (hier „Lernprotokollen“) Ausdruck finden können und andererseits sie nicht "erzwungen" wer- den, was eine Diagnose des individuellen Lernstrategieeinsatzes unmöglich machen würde (Abschnitt 2.2.1). Darauf aufbauend wurden zwei sehr umfangreiche Teilstudien – in Mathema- tik und in Biologie – durchgeführt, die vor allem einen zentralen Aspekt der Validität unter die Lupe nahmen (Abschnitt 2.2.2): Sagen die mit dem Lerntagebuch erfassten Strategien den Lernerfolg vorher?

Die nächste Erhebung war eine Pilotstudie dazu, welchen Bedarf bzgl. eines computerbasierten Lern- und Diagnosewerkzeugs Lehrkräfte sehen (Abschnitt 2.2.3). Darauf aufbauend wurde ein entsprechendes Werkzeug konzipiert und inzwischen umgesetzt (Abschnitt 2.2.4). Erste Proto- typen wurden durch Experten und durch Lehramtstudierende vor allem auf ihre Benutzerfreund- lichkeit hin untersucht (Abschnitt 2.2.5). Schließlich wurde eine Studie mit Lehramtsstudieren- den durchgeführt, die exemplarisch an einem Lernmodul Motivation und Lernerfolg sowie die Effekte unterschiedlicher Einführungen zum Modul untersuchte (Abschnitt 2.2.6). Schließlich werden das Erreichte und noch anstehende Aufgaben resümiert (Abschnitt 2.2.7).

Das Lerntagebuch als Mittel zur formativen Diagnostik von schulischen Lernstrategien

2.2.1 Prompts zur Aktivierung von Lernstrategien beim Schreiben von Lernprotokollen – wie spezifisch müssen sie für Schüler und Schü lerinnen sein? (Kalibrierungsstudie)

Fragestellung

Um (individuelle Unterschiede im Gebrauch von) Lernstrategien erfassen zu können, muss ein angemessener situativer Stimulus vorgegeben werden. Einerseits muss er zum Strategieein- satz "einladen" – damit überhaupt Strategien sichtbar werden. Andererseits darf er den Strate- gieeinsatz nicht erzwingen – ansonsten spielten individuelle Ausprägungen keine Rolle. Ganz ohne Anleitung zeigen selbst Studierende in Lernprotokollen kaum Lernstrategien (Nückles et al., 2004). Als für Studierende geeignete Maßnahme, um kognitive und metakognitive Lernakti- vitäten beim Schreiben anzuregen, haben sich Prompts (Leitfragen) erwiesen. Eine Pilotstudie mit Schülern und Schülerinnen der neunten Klasse (Fach Mathematik) zeigte jedoch, dass die Art von Prompts, die bei Studierenden gute Wirkung zeigte, bei Schülern und Schülerinnen keinen Einfluss auf die Lernprotokolle hatten. Daraus ergab sich die Frage, ob bei den Schülern und Schülerinnen mehr als nur ein Produktionsdefizit vorliegt (mangelndes spontanes Zeigen der Strategie) oder ob die Prompts lediglich spezifischer sein müssen. Spezifische Prompts haben den Vorteil klarer zu explizieren, was erwartet wird (Hinweisreize auf die gewünschten Aktivitäten); andererseits ergibt sich die Gefahr, dass die Schüler in ihren Strategien zu weit eingeengt werden, dass somit die Vielfalt der eingesetzten Lernstrategien leidet und dass die Prompts ohne weitergehendes Nachdenken "mechanisch abgearbeitet" werden. Wie bereits erwähnt, müssen Lerntagebücher Lernstrategien evozieren, sie dürften sie aber nicht "erzwin- gen", damit sie als Diagnoseinstrument sinnvoll genutzt werden können; es muss ein "mittleres Ausmaß" an Lernstrategien sichtbar werden. Um zu überprüfen, welches Maß an Anleitung (Spezifität der Prompts) und Selbststeuerung beim Lerntagebuchschreiben sinnvoll ist (Kalibrie- ren der Anleitung), untersuchten wir die Wirkungen unterschiedlich spezifischer Prompts zur Lernstrategieaktivierung beim Schreiben.

Methode

Wir ließen Realschüler von zwei neunten Klassen (N=52) nach einer kurzen Einführung in die Lerntagebuchmethode im Fach Mathematik Lernprotokolle verfassen. In zwei aufeinander fol- genden Wochen wurde beiden Klassen – jeweils in unterschiedlicher Reihenfolge – einmal un- spezifische Prompts und einmal spezifischere Prompts vorgegeben ("within"-Design). Unspezi- fische Prompts sollten dabei ganz allgemein Prozesse der Organisation, Elaboration und Meta- kognition anregen (z. B. zur Elaboration: "Versuche Verbindungen herzustellen zwischen dem, was du letzte Woche gelernt hast und dem, was du schon wusstest."). Sie entsprechen denje- nigen Prompts, die sich bei Studierenden als förderlich erwiesen haben. Spezifische Prompts enthielten zusätzliche Hinweise für die Umsetzung der Lernstrategien beim Schreiben. Die Lerntagebücher wurden nach Quantität und Qualität der enthaltenen Lernstrategien ausgewer- tet. Die Anzahl verschiedener Lernstrategien, die in einem Lerntagebuch gezeigt wurden, diente als Maß der Vielfalt.

Universität Freiburg

Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigten, dass Schüler mit spezifischen Prompts längere Lerntagebücher schrie- ben und mehr kognitive Lernstrategien zeigten (Elaboration und Organisation). Die Anzahl me- takognitiver Lernstrategien, wie das Überwachen des Lernprozesses, unterschied sich nicht bedeutsam in den beiden Versuchsbedingungen. Die Vielfalt der Lernstrategien wurde durch spezifische Prompts nicht eingeschränkt. Vielmehr stieg die Vielfalt elaborativer Strategien so- gar an. Bezüglich der Qualität der Lernstrategien hatten spezifische Prompts weniger Wirkung.

Obwohl die Qualität deskriptiv anstieg, wurden die Unterschiede bei keiner der Lernstrategiedi- mensionen (Elaboration, Organisation, Metakognition) signifikant. Zusätzlich testeten wir die Effekte der Reihenfolge der Prompts. Wurde zuerst mit spezifischen Prompts gearbeitet, könnte man erwarten, dass die unspezifischen Prompts in der darauffolgenden Woche schon ausrei- chen, weil die Anwendung der Strategien bereits gelernt wurde. Die Reihenfolge, mit der die Prompts gegeben wurden, wirkte sich jedoch nicht systematisch auf den Lernstrategieeinsatz aus. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass spezifische Prompts mehr Lernstrategien bei Schülern beim Schreiben von Lerntagebüchern in Mathematik aktivieren können. Bei der An- wendung qualitativ hochwertiger Lernstrategien bestehen offensichtlich grundsätzliche Defizite, so dass sie durch spezifische Prompts kaum stärker aktiviert werden konnten.

Schlussfolgerungen für die weitere Projektarbeit

Für die Umsetzung der Lerntagebuchmethode in der Validierungsstudie wurden die folgenden Erkenntnisse genutzt:

(a) Die Prompts müssen spezifischer sein, als ursprünglich geplant, d.h. sie müssen expliziter ausweisen, was gefordert wird.

(b) Die Befürchtung, die Vielfalt der eingesetzten Lernstrategien werde durch spezifische Prompts beschränkt, erwies sich als unbegründet. Zum Teil setzten die Schüler mehr unter- schiedliche Strategien ein, wenn sie spezifische Prompts bekamen. (c) Die Anzahl metakogniti- ver Lernstrategien ist auch bei spezifischen Prompts sehr gering. Die Prompts für metakognitive Lernstrategien wurden in folgenden Studien nun an den Anfang der Prompts gesetzt, damit die Schüler ihre wahrgenommenen Verstehenslücken als Ausgangspunkt für die weitere strategi- sche Auseinandersetzung mit dem Lernstoff nehmen. Zudem wurden metakognitive Prompts am Ende nochmals vorgegeben, damit die Schüler abschließend ihr Verständnisniveau beurtei- len und ggf. "nacharbeiten".

2.2.2 Validierung des Lerntagebuchs als Mittel zur Diagnose von Lern strategien (Validierungsstudien)

In experimentellen Studien zur Wirksamkeit der Lerntagebuchmethode bei Studierenden konn- ten starke und stabile Zusammenhänge zwischen den im Lerntagebuch eingesetzten Strategien und dem Lernerfolg gefunden werden (z. B. Berthold et al., 2007; Nückles, et al., 2004). Dies deutet auf die Eignung des Lerntagebuchs als Diagnoseinstrument für Lernstrategien hin. In zwei Studien – jeweils in Mathematik und Biologie – sollte die Validität im Schulkontext unter- sucht werden.

Das Lerntagebuch als Mittel zur formativen Diagnostik von schulischen Lernstrategien

2.2.2.1 Validierungsstudie Mathematik

Fragestellung

In dieser Validierungsstudie wurden insbesondere die folgenden Forschungsfragen bearbeitet:

(a) Sind die mit dem Lerntagebuch erfassten Lernstrategien indikativ für den Lernstrategieein- satz beim schulischen Lernen – auch in anderen Situationen? (b) Können die im Lerntagebuch erfassten Lernstrategien den Lernerfolg vorhersagen? (c) Inwieweit hängt der Lernstrategieein- satz im Lerntagebuch von individuellen – insbesondere motivationalen und vorwissensbezoge- nen – Lernvoraussetzungen ab?

Methode

Zur Beantwortung dieser Fragen ließen wir Realschüler von zehn neunten Klassen (N=270) im Fach Mathematik während sechs Wochen Lerntagebücher verfassen (Thema: Zufall und Wahr- scheinlichkeit). Zu Beginn wurde das themenspezifische Vorwissen und die Lern- und Leis- tungsmotivation erfasst. Anschließend wurden die Schüler in die Lerntagebuchmethode einge- führt. In der fünften Woche wurden je zwei Schüler aus jeder Klasse zu den in der vorangehen- den Mathematikstunde eingesetzten Lernstrategien interviewt (verwertbare Interviews: N = 18).

Nach Abschluss der Lerntagebuchphase wurde ein verständnisorientierter Nachtest durchge- führt. Die Lerntagebücher und Interviews wurden nach Quantität und Qualität der enthaltenen Lernstrategien ausgewertet. Die statistischen Auswertungen erfolgten zunächst mit Standard- verfahren (z. B. Korrelationen, Partialkorrelationen, multiple Regressionen). Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass beim vorliegenden Design die Schüler in Schulklassen geschachtelt waren, wurden zudem HLM-Analysen gerechnet (Hierarchical Linear Modeling). Die beiden Arten der Analyse ergaben aber keine unterschiedlichen Ergebnismuster.

Ergebnisse

Es zeigten sich folgende Hauptbefunde: (a) Im Lerntagebuch können anders als mit Fragebö- gen die Quantität und Qualität von Lernstrategien differenziert erfasst werden. Allerdings ergibt sich nur eine eingeschränkte Konvergenz mit der Erfassung von Lernstrategien per Interview.

Mit Lerntagebuch und Interview werden also unterschiedliche Aspekte lernstrategischen Verhal- tens erfasst. (b) Beide Verfahren der Lernstrategieerfassung prädizieren unterschiedliche Vari- anzanteile im Lernerfolg. Sie liefern also sich ergänzende Informationen. Dabei ist sowohl die Quantität als auch die Qualität der Lernstrategien von Belang. (c) Ein günstiger Lernstrategie- einsatz hängt dabei von motivationalen Variablen, aber nur in geringem Ausmaß vom Vorwis- sen ab.

2.2.2.2 Validierungsstudie Biologie

Fragestellung

Es wurden dieselben Fragenstellungen wie in der Mathematikstudie untersucht: (a) Sind die mit dem Lerntagebuch erfassten Lernstrategien indikativ für den Lernstrategieeinsatz auch in ande- ren Situationen? (b) Sagen die im Lerntagebuch erfassten Lernstrategien den Lernerfolg vor- her? (c) Welche Bedeutung haben motivationale und vorwissensbezogene Lernvoraussetzun- gen?

Universität Freiburg

Methode

Es wurde die gleiche Methodik, wie in der Validierungsstudie Mathematik eingesetzt. Als Stich- probe dienten acht neunte Klassen (140 Schüler mit weitgehend vollständigem Datensatz). Das Thema, zu dem Lerntagebücher geschrieben wurden, war Vererbung.

Ergebnisse

Es zeigten sich folgende Hauptbefunde: (a) Die Qualität der im Lerntagebuch erfassten Wie- derholungsstrategien ist indikativ für den Einsatz derselben im Unterricht, gemessen durch das Interview. Dies traf jedoch nicht für die übrigen kognitiven Strategien zu. (b) Quantität und Qua- lität kognitiver Lernstrategien (Wiederholung, Organisation und Elaboration) im Lerntagebuch stehen in statistisch bedeutsamen und substantiellen Zusammenhang mit den Nachtestwerten (Lernerfolg), die der metakognitiven Strategien dagegen nicht. (c) Wiederum zeigte sich, dass der Lernstrategieeinsatz relativ unabhängig vom Vorwissen war. Motivationale Variablen spiel- ten hingegen eine stärkere Rolle.

2.2.2.3 Schlussfolgerungen aus den Validierungsstudien

Zusammenfassend liefern die Ergebnisse Hinweise darauf, dass das Lerntagebuch als Mittel zur Diagnose von Lernstrategien in der Schule valide einsetzbar ist. Im Gegensatz zu Fragen- bogenmaßen kann der Lernerfolg – vor allem durch den Einsatz kognitiver Strategien – in sub- stantiellem Ausmaß vorhergesagt werden. Dabei ist zu beachten, dass mit Lerntagebüchern der Strategieeinsatz in einer individuellen Lernsituation, in der Schreiben gefordert war, erfasst wird.

Die Interviews bezogen sich auf Unterricht, der in aller Regel eine "Gruppenlernsituation" dar- stellt. Offenbar korrespondierte der Strategieeinsatz in beiden Situationsklassen nicht in star- kem Ausmaß. Vor diesem Hintergrund sollte der Lernstrategieeinsatz in unterschiedlichen Lernsituationen und mit verschiedenen Instrumenten erfasst werden. In jedem Fall bietet das Lerntagebuch für die Praxis einen geeigneten Einstieg, damit Lehrkräfte Information über den Strategieeinsatz ihrer Schüler gewinnen und darüber Rückmeldung geben können.

2.2.3 Pilotstudie zur Gestaltung des computerbasierten Lern- und Diagnosewerkzeug zu Lernstrategien in Lerntagebüchern

Um das computerbasierte Lern- und Diagnosewerkzeug zu Lernstrategien in Lerntagebüchern nicht "am Bedarf von Lehrkräften vorbei" zu entwickeln, wurde eine Pilotstudie als Bedarfsana- lyse durchgeführt. Fünf Lehrkräfte wurden interviewt, welchen Bedarf sie an einem Lern- und Unterstützungstool zur Diagnose von Lernstrategien im Allgemeinen, und im Speziellen wel- chen Bedarf sie an bestimmten Funktionen des Werkzeugs haben.

Das Werkzeug soll nach Angabe von Lehrkräften zunächst kurz und bündig in den Einsatz von Lerntagebüchern und die Kategorisierung von Lernstrategien einführen. Eine Materialsammlung zum Einsatz der Methode Lerntagebuch soll zur Verfügung stehen, um die Schüler effektiv in die Methode einzuführen und die Verwendung von Lernstrategien beim Schreiben der Lernta- gebücher anzuregen. Um die geschriebenen Lerntagebücher auswerten zu können, müssen die

Das Lerntagebuch als Mittel zur formativen Diagnostik von schulischen Lernstrategien

Lehrkräfte lernen, Lernstrategien zu diagnostizieren, d.h. diese zu erkennen (kategorisieren) und sie in ihrer Qualität zu bewerten. Dazu wurde von den Lehrkräften ein Lernmodul mit Lern- tagebuchbeispielen gewünscht. Dafür sollte ein für Lehrkräfte vereinfachtes Kategoriensystem, dessen Verwendung anhand von Aufgaben mit Beispielen eingeübt werden kann, integriert werden. Möglichst in einer Bearbeitungszeit von 10-15 Minuten soll für jedes vorliegende Lern- tagebuch ein Beurteilungsschema bearbeitet werden können. Die direkt am Bildschirm oder in eine ausgedruckte Tabelle eingetragenen Werte können pro Schüler und Klasse verwaltet wer- den. Auswertungsdiagramme können angezeigt und Rückmeldevorschläge zur Strategieförde- rung angefordert werden. Eine Funktion, die Lehrkräfte weniger nutzen würden, wäre die Mög- lichkeit, sich online über Diagnosen oder die Verwendung des Programms auszutauschen. Zu- dem wurde klar, dass es eine installierbare Version des Programms geben sollte, da nicht alle Lehrkräfte online in dem Programm arbeiten könnten. Ein ursprünglicher Plan, automatisierte multidimensionale Textanalyse einzubeziehen, wurde zugunsten der Praxistauglichkeit des Werkzeugs gestrichen. Es ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, dass die Schülerinnen und Schüler einer gesamten Klasse ihr Lerntagebuch auf dem Computer schreiben und der Lehr- kraft in digitaler Form zukommen lassen. Zudem sind bestimmte Lernaktivitäten für die Schüler und Schülerinnen schwer am Computer zu realisieren, z. B. Formeln und Rechnungen schrei- ben, Zeichnungen oder Visualisierungen von Prozessen. Entsprechend dieser Ergebnisse wur- den das Lerntool und das Konzept des Diagnose-Werkzeugs entwickelt. Die Materialien der vorigen Studien (Lerntagebücher, Kategoriensystem, Einführung der Schüler und Schülerinnen) konnten für die Nutzung im Lern- und Diagnosetool aufbereitet werden.

Es wurde zudem gefragt, wie viel Zeit die Lehrkräfte bereit wären, in eine Fortbildung zu inves- tieren. Die Angaben schwankten stark (von null bis acht Stunden). Im Mittel würden die befrag- ten Lehrkräfte deskriptiv mehr Zeit in die Bearbeitung des Lernwerkzeugs als in eine Fortbil- dung investieren (5.9 versus 4.6 Stunden). Dennoch wurden die Möglichkeit des Austauschs mit Kollegen und das interaktive Lernen in einer Fortbildung als vorteilhaft gesehen und ge- wünscht.

2.2.4 Erstellung des computerbasierten Lern- und Diagnosetools

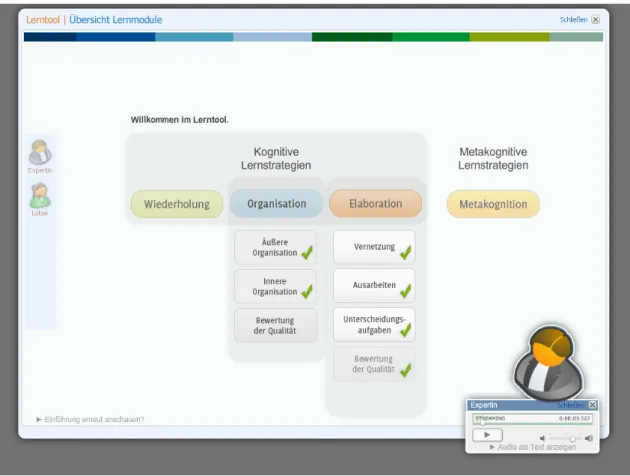

Das Lern- und Diagnosetool – umgesetzt in Flash – besteht aus vier aufeinander aufbauenden Teilen (siehe Startseite des Tools, Abb. 1). In einer Einführung (erster Schritt) können die Lehr- kräfte Grundsätzliches zum Konzept des Lerntagebuchs als Diagnoseinstrument für Lernstrate- gien nachlesen und hören. In einem zweiten Schritt "Einführen Ihrer Schüler" werden Materia- lien und Anleitungen bereitgestellt. Damit wird aufgezeigt, wie Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler innerhalb von zwei Schulstunden in das Schreiben von Lerntagebüchern einführen können. Im dritten und vierten Schritt steckt die Hauptarbeit dieses Projektteils. Lehrkräfte ler- nen im dritten Schritt ("Lerntool") anhand von Schülerbeispielen das Kategorisieren und Bewer- ten von Lernstrategien in Lerntagebüchern. Diese gründlich ausgearbeiteten Lernmodule sollen Lehrkräfte befähigen, das Diagnosetool so zu nutzen, dass sie Lerntagebücher schnell und dennoch fundiert auswerten können. Das "Diagnosetool" (vierter Schritt) stellt erstens eine Art Checkliste zum Anklicken zur Bewertung von Lerntagebüchern bereit. Zweitens sollen die ein-

Universität Freiburg

gegebenen Bewertungen in Klassenlisten abgespeichert werden können. So können pro Schü- ler bzw. Schülerin oder pro Klasse Auswertungen ausgegeben werden, die als anschauliche Grundlage für eine Rückmeldung an die Schüler und Schülerinnen dienen kann.

Abb. 1: Startseite des Lern- und Diagnosetools

Im Folgenden wird exemplarisch näher auf die Konzeption des Lerntools eingegangen. Anhand von vier Modulen lernen Lehrkräfte wichtige Lernaktivitäten kennen, die von Schülern und Schülerinnen beim Schreiben von Lerntagebüchern realisiert werden können: Wiederholung, Organisation, Elaboration und metakognitive Lernstrategien (siehe Abb. 2) Die Teilmodule sind dabei nach dem "transition principle of instructional support" (Hilbert, Schworm & Renkl, 2004) gestaltet, bei dem auf instruktionale Erklärungen erklärte Beispiele folgen und zuletzt Selbster- klärungen angeregt werden.

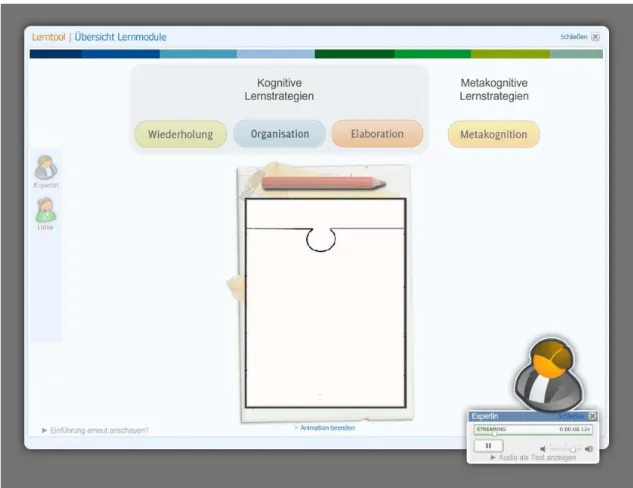

In jedem Teilmodul der vier Lernmodule erklärt eine "Expertin" dem Lernenden zunächst, um welche Art von Lernstrategien es im Folgenden gehen wird (direkte Instruktion). Anschließend verdeutlicht sie, welche Beispielausschnitte aus Lerntagebüchern den erklärten Lernstrategien zugeordnet werden können. So erlernt der Nutzer die Klassifikation von Lernstrategien. Jedes dieser Teilmodule schließt mit Aufgaben ab, in denen der Lernende sein neu erworbenes Wis- sen anwenden kann: Hier erklärt der Lernende selbst die Zuordnung von Schülerbeispielen zu Lernstrategien (Aktivierung zur Selbsterklärung). Anschließend folgt bei den vier Modulen je- weils ein Teilmodul zum Beurteilen der Qualität vorgestellter Lernstrategien. Am Ende steht

Das Lerntagebuch als Mittel zur formativen Diagnostik von schulischen Lernstrategien

eine etwas anspruchsvollere Card-Sort-Aufgabe, bei der der Lernende Lerntagebuchausschnit- te verschiedener Qualität per Drag-and-Drop der entsprechenden Qualitätsstufe zuordnen soll.

Abb. 2: Überblicksseite des Lerntools

Die Navigation und Orientierung im Lerntool wird durch die Figur des "Lotsen" unterstützt. Er erläutert jeweils zu Beginn eines neuen Teilmoduls, welche Aufgaben dem Lernenden darin zukommen und erklärt gegebenenfalls, wie einzelne Funktionen des Programms verwendet werden können. Über den Lotsenbutton (in den Abbildungen 2 und 3 jeweils links) können je- derzeit Hinweise zu dem jeweiligen Teilmodul aufgerufen werden. Die Texte, die der Lernende hört, kann er sich auch zum Lesen anzeigen lassen ("Audio als Text anzeigen" z. B. unter der in Abb. 2 und 3 angezeigten Expertin). Zudem können die Lernenden in jedem Teilmodul über den Expertenbutton nochmals grundlegende Erklärungen zu den Lernstrategien Wiederholung, Ela- boration, Organisation oder Metakognition aufrufen.

Universität Freiburg

Abb. 3: Beispiel für das "Modality Principle": Expertin spricht (rechts unten), dazu bauen sich passende Bildelemente auf (Mitte)

Bei der Entwicklung des Lerntools wurden einschlägige Gestaltungsprinzipien für das multime- diale Lernen berücksichtigt (Mayer, 2001; Mayer & Moreno, 2003; Schnotz, 2005):

• "Modality Principle": Gesprochener Text wurde mit bildhaften Informationen kombiniert (sie- he Abb. 3: während die Expertin spricht, bauen sich Bildelemente auf).

• "Control-of-Processing Principle": Immer wenn Text gesprochen wird, können die Lernen- den den Ton stoppen und/oder neu starten. Sie können also die Geschwindigkeit, mit der sie Informationen verarbeiten müssen, selbst steuern. Die Lernenden können sich außer- dem das Gesprochene als Text anzeigen lassen. Damit wird die Flüchtigkeit von Gespro- chenem vermieden.

• "Contiguity Principle": Bilder und zugehöriger Text wurden räumlich und zeitlich möglichst nah beieinander angeordnet.

• "Coherence Principle": Irrelevante Information wurden vermieden. Es wurde möglichst auf rein dekorative Bilder und Randinformationen in Texten verzichtet.

• "Redundancy Principle": Simultane Präsentation redundanter Information wurde vermieden.

• "Personalization Principle": Der Sprachstil wurde so gewählt, dass sich die Lernenden direkt angesprochen fühlten.

Das Lerntagebuch als Mittel zur formativen Diagnostik von schulischen Lernstrategien

2.2.5 Formative Evaluationen des computerbasierten Lern- und Diagno- setools

Die ersten Prototypen wurden hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit und der erwähnten Gestal- tungsprinzipien formativ evaluiert. Insgesamt sechs Experten arbeiteten mit dem Prototyp für Organisationsstrategien und gaben schriftliche und mündliche Rückmeldung (frei sowie zu vor- gestellten Kriterien). Diese Rückmeldungen wurden eingearbeitet und eine weitere Version des Lerntools mit einer Gruppe von neun Lehramtstudierenden evaluiert. Fragen zur Motivation und Zufriedenheit wurden insgesamt positiv beantwortet. Anhand von offenen Fragen wurde schrift- liche und anschließend ergänzend mündliche Rückmeldung zu Benutzerfreundlichkeit, Ver- ständlichkeit der Inhalte und ausgewählten multimedialen Gestaltungsprinzipien eingeholt.

Selbstverständlich wurden innerhalb des Projektteams fortlaufend Prototypen aller Lernmodule im Sinne eines "cognitive walkthrough" durchlaufen, Rückmeldungen dokumentiert und syste- matisch umgesetzt. Diese Evaluationen dienten auch der Erstellung der Programmversion, die in der im nächsten Abschnitt beschriebenen Studie eingesetzt wurde.

2.2.6 Studie zur Akzeptanz und zu Varianten der Einbettung eines Lern- moduls

Fragestellung

Diese Studie hatte eine zweifache Fragestellung. Erstens sollte bei Lehramtsstudierenden ü- berprüft werden, wie Motivation und Akzeptanz (im weiteren Sinne) hinsichtlich des Lernmoduls (hier des Untermoduls zu Organisationsstrategien) ausfallen. Zudem sollte die "Usability" (Be- nutzerfreundlichkeit) des Programms getestet werden. Schließlich galt es den Lernerfolg zu überprüfen. Zweitens sollten unterschiedliche Einführungen, die vor dem Lernprogramm in die Thematik einweisen, getestet werden. In einer Gruppe sollte die Motivation für die Bearbeitung des Lernprogramms und darüber vermittelt der Lernerfolg sichergestellt werden, indem eine

"problemorientierte Vorwissensaktivierung" realisiert wurde (in Anlehnung an die "inventing"- Prozedur von Schwarz & Martin, 2004). Die Lehramtstudierenden in dieser Gruppe sollten über- legen, was wichtige Lernstrategien in ihrem Fach sind, welche Möglichkeiten Lehrkräfte haben, diese zu beurteilen und welche Lernstrategien sie in welcher Güte in vorgegebenen Lerntage- büchern entdecken können. Die Kontrollgruppe erhielt auf diese Fragen sogleich typische Ant- worten von Lehramtstudierenden (ermittelt über eine Vorstudie). Es wurde erwartet, dass Moti- vation und Lernerfolg durch die problemorientierte Vorwissensaktivierung gefördert wird.

Methode

Es nahmen 44 Lehramtsstudierende mit unterschiedlichen Fächerkombinationen an dieser Stu- die teil: n = 23 in der Gruppe mit problemorientierter Vorwissensaktivierung und n = 21 in der Kontrollgruppe. Der Ablauf war wie folgt. In beiden Gruppen gab es eine Einführung zum Kon- zept des Lerntagebuchs und dessen Funktionen. Nur in der folgenden Phase unterschieden sich die Gruppen: Problemorientierte Vorwissenaktivierung (siehe oben) versus Vorgabe ent- sprechender Information. In Anschluss daran wurde ein Motivationsfragebogen zur Thematik des angekündigten Lernprogramms vorgegeben. Nach der folgenden Bearbeitung des Lernpro- gramms wurde wiederum ein Motivationsfragebogen vorgegeben, und es wurde die Akzeptanz sowie die Usability erfasst. Der Lernerfolg wurde schließlich mittels eines Nachtests ermittelt.

Universität Freiburg

Ergebnisse

In Hinblick auf die Akzeptanz des Lernprogramms fanden wir, dass nach beiden Varianten der Einführung die Motivation, das folgende Lernprogramm zu bearbeiten, sehr hoch war. Bei- spielsweise hatte das Item "Ich finde es nun wichtig, ein Schema zur Beurteilung von Lernstra- tegien kennen zu lernen" auf einer Skala von 1 bis 7 (7: trifft völlig zu) einen Mittelwert von 6.11 (SD = 1.06); damit beurteilten die Lehramtstudierenden die im Lernprogramm in Aussicht ge- stellten Inhalte als sehr wichtig. Auch nach Bearbeitung des vorgegebenen Moduls gaben die Lehramtsstudierenden sehr positive Bewertungen ab. So erreichte das Item "Ich würde gerne auch die anderen Teile des Lernprogramms bearbeiten (Beurteilung der Wiederholungs-, Ela- borations-, und metakognitiven Lernstrategien)" einen Mittelwert von 6.55 (SD = 0.70) auf einer Skala von 1 bis 7 (7: trifft völlig zu). In Bezug auf die experimentelle Variation der problemorien- tierten Vorwissensaktivierung zeigte sich, dass die Eingangsmotivation erwartungsgemäß – und trotz des hohen generellen Niveaus – signifikant gesteigert werden konnte. Allerdings konnte kein signifikanter Effekt auf die Bewertung des Programms nach dessen Bearbeitung festge- stellt werden; zum Teil dürfte dies an den allgemein sehr hohen Bewertungen gelegen haben (Deckeneffekt). Die problemorientierte Vorwissensaktivierung erhöhte zwar nicht den Lerneffekt in Bezug auf das konzeptuelle Wissen, aber in Bezug auf den Transfer (Analyse neuer Lernta- gebücher).

Schlussfolgerungen

Die Thematik des entwickelten Lernprogramms scheint für Lehramtstudierende sehr attraktiv.

Auch nach der Bearbeitung wird das Programm sehr positiv beurteilt. Zudem zeigt sich, dass eine problemorientierte Vorwissensaktivierung besonders nützlich ist, um Motivation für die Bearbeitung des Lernprogramms zu wecken. Damit sind sehr gute Voraussetzungen geschaf- fen worden, damit Lehrkräfte – bei entsprechender Einführung – das von uns entwickelte Pro- gramm auch nutzen und "ernsthaft" bearbeiten. Dazu steigerte die Vorwissensaktivierung den Transfer.

2.2.7 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse – Offene Frage- stellungen – Geplante Arbeiten

Es wurden insbesondere die folgenden Hauptziele erreicht: (a) Wissen über ein angemessenes Maß an Strukturierung der Aufgabe, Lerntagebücher zu schreiben, um bei Realschülern den individuellen Lernstrategieeinsatz messen zu können. (b) Beleg in zwei Fächern (Mathematik und Biologie), dass diese Lernstrategien für den Lernerfolg von Bedeutung sind. (c) Entwicklung eines computerbasierten Lern- und Diagnosewerkzeugs. (d) Beleg dafür, dass Lehramtstudie- rende die Thematik des computerbasierten Lern- und Diagnosewerkzeugs als sehr wichtig be- urteilen und auch das Lernprogramm positiv bewerten. Bislang konnte noch nicht der Praxisein- satz bei "in-service" Lehrkräften im Unterricht initiiert und untersucht werden. Zudem dürften sich beim Praxiseinsatz weitere Hinweise dazu ergeben, wie das computerbasierte Lern- und Diagnosewerkzeug weiter optimiert werden kann. Diese Ziele streben wir in künftigen Arbeiten an.

Das Lerntagebuch als Mittel zur formativen Diagnostik von schulischen Lernstrategien

2.3 Vernetzung in Baden-Württemberg

Wie aus der Vorstellung der Projektgruppe zu ersehen, wird dieses Projekt durch eine Koopera- tion zweier Institute der Universität Freiburg (Institut für Psychologie und Institut für Erzie- hungswissenschaft) sowie einem Institut der Pädagogischen Hochschule Freiburg (Institut für Mathematik und Informatik und ihre Didaktiken) getragen. Aus der Zusammenarbeit zwischen Universität und Pädagogischer Hochschule erstand bereits ein weiterer bewilligter Forschungs- antrag (BMBF-Projekt) zum Lerntagebuch (hier: Forschungsheft genannt): Leuders, T., Renkl, A. & Holzäpfel, L. (2009). Forschungshefte als Instrument der selbstreflexiven fachlichen und fachdidaktischen Professionalisierung von Mathematiklehrerinnen und –lehrern. Darüber hinaus wurden insbesondere von Prof. Leuders (Prorektor der PH Freiburg) und Prof. Renkl die Bil- dung eines hochschulübergreifenden Kompetenzverbunds zur empirischen Bildungs- und Un- terrichtsforschung initiiert.

3 Auflistung der projektrelevanten Veröffentlichungen und Tagungs- beiträge

3.1 Veröffentlichungen

Die Projektergebnisse werden vor allem in zwei unterschiedlichen Arten von Publikationen ver- öffentlicht, einerseits als englischsprachige Artikel in renommierten Zeitschriften (Social Citation Index) und andererseits in praxisorientierten Zeitschriften. Dadurch erreichen unsere Projekter- gebnisse sowohl Protagonisten und Protagonistinnen im internationalen wissenschaftlichen Diskurs als auch Praktiker und Praktikerinnen.

Glogger, I., Schwonke, R., Holzäpfel, L., Nückles, M., & Renkl, A. (2008). Activation of learning strategies when writing learning protocols: The specificity of prompts matters. In J. Zum- bach, N. Schwartz, T. Seufert & L. Kester (Eds.), Beyond Knowledge: The Legacy of Com- petence. Meaningful Computer-based Learning Environments (pp. 201-203). Berlin:

Springer.

Glogger, I., Schwonke, R., Holzäpfel, L., Nückles, M., & Renkl, A. (2009). Activation of learning strategies in writing learning journals: The specificity of prompts matters. Zeitschrift für Pä- dagogische Psychologie/German Journal of Educational Psychology, 23, 95-104.

Holzäpfel, L., Glogger, I., Schwonke, R., Nückles, M., & Renkl, A. (2009). Lerntagebücher im Mathematikunterricht: Diagnose und Förderung von Lernstrategien. In M. Neubrand (Ed.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2009 (pp. 659-662). Münster: Martin Stein.

Holzäpfel, L., Glogger, I., Schwonke, R., Nückles, M., & Renkl, A. (2009). Lernstrategien beim Schreiben: Neue Anregungen für den Umgang mit dem Lerntagebuch. mathematik lehren, 156, 16-21.

Holzäpfel, L., Glogger, I., Schwonke, R., Nückles, M., & Renkl, A. (2010). Lernen durch Schrei- ben?! Die Bedeutung des Einsatzes von Lernstrategien in Lerntagebüchern. Die neue Schulpraxis, 2010-1, 47-52.

Universität Freiburg

Holzäpfel, L., Schwonke, R., Glogger, I., Nückles, M., & Renkl, A. (2010). Das Richtige diagnos- tizieren und richtig fördern. Zum Beispiel: Das Lerntagebuch. Schulmagazin 5-10, 2010-1, 55-58.

Nückles, M., Hübner, S., Glogger, I., Holzäpfel, L., Schwonke, R., & Renkl, A. (2010). Selbstre- guliert lernen durch Schreiben von Lerntagebüchern. In M. Gläser-Zikuda (Ed.), Lerntage- buch und Portfolio aus empirischer Sicht. Landau: Verlag Empirische Pädagogik.

3.2 Geplante Veröffentlichungen

Glogger, I., Schwonke, R., Holzäpfel, L., Nückles, M., & Renkl, A. (submitted). Learning strate- gies assessed by journal writing: Prediction of learning outcomes by quantity, quality, and combinations of learning strategies.

Mindestens eine weitere englischsprachige Veröffentlichung in einer internationalen Zeitschrift ist mittelfristig zu der in Abschnitt 2.2.6 skizzierten Studie (Akzeptanz und Varianten der Einbet- tung eines Lernmoduls) geplant.

3.3 Tagungsbeiträge – Gastvorträge (außerhalb der Treffen des Lan- desstiftungsprogramms)

Glogger, I., Schwonke, R. Holzäpfel, L. Nückles, M., & Renkl, A. (2007). Prompts zur Aktivie- rung von Lernstrategien beim Schreiben von Lernprotokollen in Mathematik. Vortrag auf der 70. Tagung der Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung (AEPF), Lüneburg.

Glogger, I., Schwonke, R., Holzäpfel, L., Nückles, N., Renkl, A., & Bruning, R. (2007). Prompts zur Aktivierung von Lernstrategien beim Schreiben von Lernprotokollen: Wie spezifisch müssen sie für Schüler sein? Vortrag auf der Fachtagung Pädagogische Psychologie, Ber- lin.

Glogger, I., Schwonke, R., Holzäpfel, L., Nückles, M. & Renkl, A. (2007). Aktivierung von Lern- strategien beim Schreiben von Lernprotokollen in Mathematik. Vortrag im Forschungskollo- quium am Institut für Mathematik und Informatik und ihre Didaktiken, Pädagogische Hoch- schule Freiburg.

Glogger, I., Schwonke, R. Holzäpfel, L. Nückles, M., & Renkl, A. (2008). Validierung des Lern- tagebuchs als Mittel zur Diagnostik von Lernstrategien in Mathematik. Vortrag auf der 71.

Tagung der Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung (AEPF), Kiel.

Glogger, I., Schwonke, R., Holzäpfel, L., Nückles, N., Renkl, A. (2008). Activation of learning strategies when writing learning protocols: The specificity of prompts matters. Poster auf der EARLI SIG 7 and 6 Conference in Salzburg, Österreich.

Glogger, I., Schwonke, R. Holzäpfel, L. Nückles, M., & Renkl, A. (2009). Validierung des Lern- tagebuchs als Mittel zur Diagnose von Lernstrategien in Biologie. Vortrag auf der 72. Ta- gung der Arbeitsgruppe für empirische pädagogische Forschung (AEPF), Landau.

Das Lerntagebuch als Mittel zur formativen Diagnostik von schulischen Lernstrategien

Glogger, I., Schwonke, R., Holzäpfel, L., Nückles, N., Renkl, A. (2009). Measuring cognitive and metacognitive learning strategies by learning journals and interviews. Vortrag auf der 13th Biennal Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Amsterdam.

Glogger, I., Schwonke, R., Holzäpfel, L., Nückles, M. & Renkl, A. (2009). Lernstrategien in Lern- tagebüchern und ihre Bedeutung für den Lernerfolg. Vortrag auf der 12. Fachtagung Päda- gogische Psychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs), Saarbrücken.

Holzäpfel, L., Glogger, I., Schwonke, R. Nückles, M., & Renkl, A. (2009). Lerntagebücher im Mathematikunterricht: Diagnose und Förderung von Lernstrategien. Vortrag auf der 43. Jah- restagung für Didaktik der Mathematik (GDM), Oldenburg.

4 Weitere Antragstellungen

Es ist geplant, die beschränkte Ausschreibung zur Bildungsforschung der Landesstiftung Ba- den-Württemberg für die Fortführung der Arbeiten zu nutzen, um die bereits angesprochenen offenen Fragen zu bearbeiten (Untersuchung des Praxiseinsatz des computerbasierten Lern- und Diagnosewerkzeug sowie dessen weitere Optimierung). Vor dem Hintergrund des Befunds, dass Interviews und Lerntagebücher ergänzende Informationen zum Lernstrategieeinsatz erhe- ben, ist mittelfristig geplant, bei der DFG Gelder zu beantragen, um zu untersuchen, wie Lehr- kräfte multiple Methoden der Diagnose von Lernstrategien einsetzen können.

5 Literatur

Artelt, C. (2000). Wie prädiktiv sind retrospektive Selbstberichte über den Gebrauch von Lern- strategien für strategisches Lernen? Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 14, 72-84.

Artelt, C. & Schellhas, B. (1996). Zum Verhältnis von Strategiewissen und Strategieanwendung und ihren kognitiven und emotional-motivationalen Bedingungen im Schulalter. Empirische Pädagogik, 10, 277-305.

Borko, H. & Putnam, R. T. (1996). Learning to teach. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.), Handbook of Educational Psychology (pp. 673-708). New York, NY: Macmillan.

Berthold, K., Nückles, M., & Renkl, A. (2007). Do learning protocols support learning strategies and outcomes? The role of cognitive and metacognitive prompts. Learning & Instruction, 17, 564-577.

Bromme, R. (1997). Kompetenzen, Funktionen und unterrichtliches Handeln des Lehrers. In F.

E. Weinert (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Pädagogische Psychologie, Bd. III. Psy- chologie des Unterrichts und der Schule (S. 177-212). Göttingen: Hogrefe.

Ericsson, K. A. & Simon, H. A. (1993). Protocol analysis: Verbal reports as data. Revised edi- tion. Cambridge, MA: The MIT Press.

Universität Freiburg

Friedrich, H. F. & Mandl, H. (1997). Analyse und Förderung selbstgesteuerten Lernens. In F. E.

Weinert & H. Mandl (Hrsg.), Psychologie der Erwachsenenbildung (Enzyklopädie der Psy- chologie, Pädagogische Psychologie) (S. 237-293). Göttingen: Hogrefe.

Helmke, A. (2003). Unterrichtsqualität. Erfassen, Bewerten, Verbessern. Seelze: Kallmeyer.

Hilbert, T., Schworm, S., & Renkl, A. (2004). Learning from worked-out examples: The transition from instructional explanations to self-explanation prompts. In P. Gerjets, J. Elen, R. Joiner,

& P. Kirschner (Eds.), Instructional design for effective and enjoyable computer-supported learning (pp. 184-192). Tübingen: Knowledge Media Research Center.

Jamieson-Noel, D., & Winne, P. H. (2003). Comparing self-reports to traces of studying behav- ior as representations of students’ studying and achievement. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 17, 159-171.

Leutner. D. & Leopold, C. (2006). Selbstregulation beim Lernen aus Sachtexten. In H. Mandl &

H. F. Friedrich (Hrsg.), Handbuch Lernstrategien (S. 162-171). Göttingen: Hogrefe.

Mayer, R. E. (2001). Multimedia learning. New York: Cambridge University Press.

Mayer, R. E. & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning.

Educational Psychologist, 38, 43-52.

McCrindle, A. R., & Christensen, C. A. (1995). The impact of learning journals on metacognitive and cognitive processes and learning performance. Learning and Instruction, 5, 167-185.

Nückles, M., Schwonke, R., Berthold, K., & Renkl, A. (2004). The use of public learning diaries in blended learning. Journal of Educational Media, 29, 49-66.

Pressley, M., & Afflerbach, P. (1995). Verbal protocols of reading: The nature of constructively responsive reading. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Schmitz, B. & Wiese, B. S. (2006). New perspectives for the evaluation of training sessions in self-regulated learning: Time series analyses of diary data. Contemporary Educational Psy- chology, 31, 64–96.

Schnotz, W. (2005). An integrated model of text and picture comprehension. In R. E. Mayer (Ed.), Cambridge Handbook of Multimedia Learning (pp. 49-69). Cambridge: Cambridge University Press.

Schwartz, D. L., & Martin, T. (2004). Inventing to prepare for learning: The hidden efficiency of original student production in statistics instruction. Cognition & Instruction, 22, 129-184.

Weinstein, C. E., & Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. In M. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (pp. 315-327). New York: Macmillan.

Wild, K.-P. (2006). Lernstrategien und Lernstile. In D. H. Rost (Hrsg.), Handwörterbuch Päda- gogische Psychologie (S. 427-432). Weinheim: Beltz.

Zimmerman, B. J., (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects