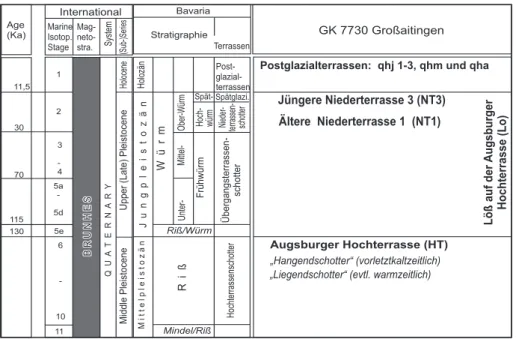

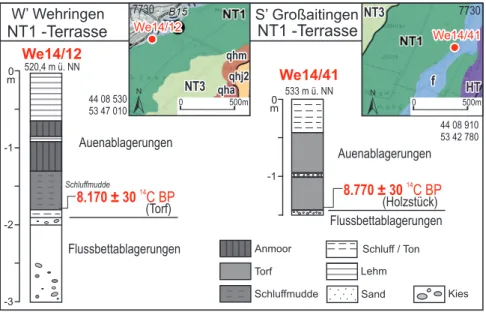

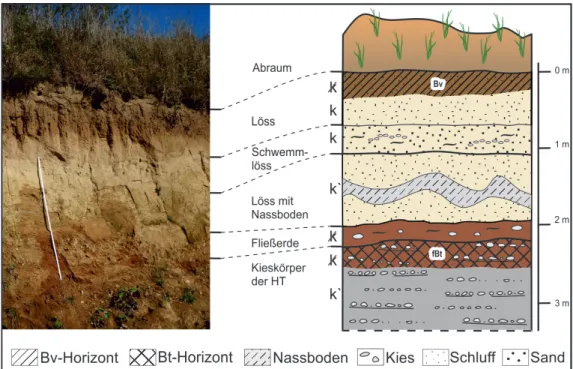

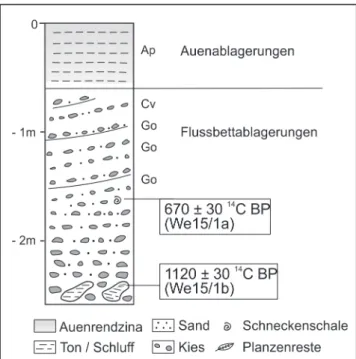

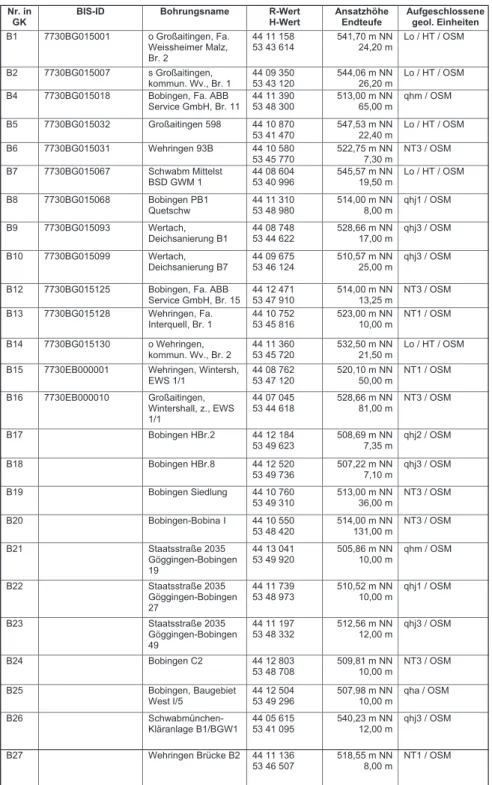

Quartärgeologische Karte 1: 25.000 Blatt Nr. 7730 Großaitingen

7730 Grossaitingen – Beilagen

Beilage 1: T alquerprofil N ord (Quellenverzeichnis der Bohrungen in Beilage 3).

ET131 m

ET131 m

ET7 m

ET10 m

ET15 m

ET53 m

ET10 m

ET59,8 m

ET40 m

ET35 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T alquerprofil 7730 Großaitingen - Nord

qhj2

NT3 HT qhj3

qhm

qhj1

qha

NT3 NT1

Wertach Singold

510 500

520

530

540 0 1000 m

[m ü. NN] [m ü. NN] 510 500 520 530 540 Löss (Würm) Jungholozäne T errasse 1 qhj1

SE NW Obere Süßwassermolasse (Miozän) ET Endteufe inm relativ zur Ansatzhöhe Bohrungen: Bohrung liegt nördlich des Profils Bohrung liegt südlich des Profils Spätglaziale Niederterrasse (Würm) Hochterrasse (Riß)

Hochflutablagerungen NT3 HT

Jungholozäne T errasse 3 Mittelholozäne T errasse Altholozäne T errasse

qhj3 qhm qha Jungholozäne T errasse 2 qhj2 Hochglaziale Niederterrasse (Würm) NT1

? ? ?

? ?

Beilage 2: T alquerprofil S üd (Quellenverzeichnis der Bohrungen in Beilage 3).

?