Beiträge zur iranischen Kulturgescliichte Von Walther Hinz-Göttingen

I.

Ergebnisse einer Forschungsreise nach Iran

Mit Unterstützung des Reichserziehungsministeriums und

der Deutschen Forschungsgemeinschaft unternahm ich in

der Zeit von Juli bis November 1936 eine wissenschaftliche

Reise nach dem Nahen Osten, vornehmlich nach Iran. Im

Zusammenhang mit meinen Forschungen zur Geschichte der

Safaviden und ihrer Wegbereiter ergaben sich aus dieser

Reise mancherlei aufschlußreiche Beobachtungen. Über einige

von diesen berichte ich im folgenden, und zwar als Ergänzung

zu früheren Veröffentlichungen.

1.

Tabriz

Die Blaue Moschee

Die Blaue Moschee {gök gämi\ masged-e kabüd), das

schönste der wenigen erhaltenen Bauwerke des mittelalter¬

lichen Tabriz, steht heute unter Denkmalschutz und ist sorg¬

fältig ummauert worden, um einem weiteren Schwund der

kostbaren Einlegefliesen vorzubeugen. Infolge mehrfacher

Erdstöße, die Anfang August 1936 die Bewohner von Tabriz

in Schrecken versetzt hatten, waren erneut solche Fayence¬

verkleidungen abgefallen. Es stellt dem Baukönnen Irans im

15. Jahrhundert ein schönes Zeugnis aus, daß trotz zahlloser

Erdbeben noch so eindrucksvolle Teile der Blauen Moschee

erhalten geblieben sind.

Obwohl im einschlägigen Schrifttum die Blaue Moschee

ausführlich erwähnt und erörtert worden ist, besteht über

W. Hinz, Beiträge zur iranischen Kulturgeschichte 59

die eigentliche Erbauungszeit bisher noch keine Klarheit.

F. Sarre bemerkt hierüber im Textband seiner Denkmäler

Persischer Baukunst (Berlin 1910, S. 32), das große Schrift¬

band, das sich in der Nische des Nordeiväns unterhalb der

Wölbung hinziehe, stelle die Bauinschrift dar. „Leider sind

nur noch einige Teile dieser Inschrift erhalten: ,. . der Ge¬

bieter, der Ghakan, der Gelehrte .. Sohn des Schah Jusuf . .

Gott der Erhabene, der Hohe, erhöhe . Weiter unten stellt

Sarre sodann fest, daß sich hieraus zwar ergebe, daß Gehän-

ääh Qara-Qoyunlu die Erbauung der Moschee veranlaßt habe,

die Zeit der Fertigstellung aber leider nicht mehr aus der

Inschrift ersichtlich sei.

Die Lesung der Inschriftreste war seinerzeit auf Grund

von Lichtbildern erfolgt. Der Augenschein ergab nun, daß

der von Sarre vermißte Name des Erbauers (GehänSäh) in

Goldbuchstaben angebracht worden war, die in der Aufnahme

infolge mangelnder Gegensätzlichkeit der Tonwerte nicht

heraustraten. Die Namensinschrift in der Mitte des großen

Eiväns lautet demnach:

[A'fiuH-Mu?affar öehänSäh bin Säh Yüsuf nüyän

{noyon, Mong. = Fürst).

Darüber hinaus ist glücklicherweise auch der Teil einer

großen Inschrift erhalten, der den genauen Zeitpunkt der

Fertigstellung angibt. Dieses Schriftband befindet sich an

der linken vorderen Seitenwand des Nord-Eiväns und ent¬

hält in voll ausgeschriebenen arabischen Zahlen das Datum:

4. Rabi' I 870 = 25. Oktober 1465^).

Hieraus ergibt sich, daß die Blaue Moschee zu einer Zeit

fertig wurde, als Gehänääh gerade seine aufrührerischen

Söhne Pir Budaq und Hasan 'Ali in Baghdad belagerte*). Da

1) Die Inschrift erscheint gründlicher Untersuchung wert, da sie

an ihrem Ende auch den Namen eines Meisters zu enthalten scheint,

der mit dem Bau in Zusammenhang zu bringen ist; ich vermag vor¬

läufig nur Ibn Mohammad zu entziffern.

2) Vgl. W. Hinz, Irans Aufstieg zum Nationalstaat im 15. Jahr-

hundert, Berlin-Leipzig 1936, S. 134/35.

*

GO W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgescliiciite

ihm die Niederwerfung dieses Aufstandes erst nach einjähriger

Aushungerung der Stadt im Juni des Jahres 1466 gelang,

konnte der Führer der Schwarzen Horde erst bei der im An¬

schluß daran erfolgten Rückkehr in seine Hauptstadt Tabriz

das fertiggewordene Meisterwerk besichtigen.

Es dürfte sich verlohnen, der Bautätigkeit Gehänsähs auf

iranischem Boden sorgfältiger, als bisher geschehen, nach¬

zugehen. So fand ich beispielsweise in Kä§än ein anscheinend

unbeachtet gebliebenes Bauwerk dieses Herrschers. Mitten

im Bazar Käsäns steht die Mäidän-Moschee, von dem Mon¬

golenfürsten Abü Sa'id (1316—35) gestiftet. Den Eingang zu

ihr von der Bazarseite aus bildet ein Eivän, den — nach der

schönen Inschrift, die um ihn herumführt — Gehänsäh im

Jahre 868/1463-4 hat errichten lassen. Als weiteres Beispiel

wäre die Heiligengruft Dar-e Imäm in Isfahän zu nennen, wo

Gehänsäh seiner Mutter ein reizvolles Kuppelgrab erbaut hat.

Die Moschee Uzun Hasans

Auf Grund sämtlicher schriftlichen Quellen konnte man

bisher über die Moschee, die Uzun Hasan — der Führer der

Weißen Horde {Aq-Qoyunlu) und Gegenspieler Gehänsähs —

gleichfalls in Tabriz gestiftet hatte, nur äußerst wenig aus¬

sagen^). Nach dem Bericht des venedischen Kaufmannes, der

die Moschee um 1510 besichtigte 2), befand sie sich etwas

außerhalb der Hauptstadt, in der Siedlung Sähebäbäd, in der

die Fürsten der Weißen Horde in der Zeit von 1468 bis 1500

Hof hielten. Meinen Aufenthalt in Tabriz benutzte ich im

wesentlichen dazu, diese örtlichkeit ausfindig zu machen.

Zwei Umstände lieferten dabei wertvolle Fingerzeige. Der

venedische Kaufmann berichtet einmal, die Siedlung Sähe¬

bäbäd sei durch einen Flußlauf vom eigentlichen Tabriz ab¬

getrennt gewesen. Dieser konnte nach Lage der Dinge nur

der linke Nebenfluß des Agi-cai (des ,, Bitterbaches") sein,

1) Ebenda S. 108/09, Minorskij in der Enz. d. Isläm iv, S. 642

(Artiliel Tabriz).

2) Works issued by The Hakluyt Society, Bd. 49, Teil II,

London 1873, S. 173.

W. Hinz, Beiträge zur iranischen Kulturgesciiiclite 61

d. h. der Mehrän-rüd, heute Mäidän-cai genannt. Durch ihn

wird ein kleinerer nördlicher Teil der heutigen Stadt von dem

überwiegenden südlichen getrennt; es war daher anzunehmen,

daß Sähebäbäd (dem heutigen Tabriz ist diese Bezeichnung

unbekannt) nördlich des Flüßchens zu suchen sei.

Einen zweiten Hinweis bot die Bemerkung Wilson's i),

Moschee und Medrese Uzun Hasans befänden sich unfern der

Moschee Säheb ol-'Amr. Nicht nur enthielt diese Bezeich¬

nung einen Anklang an Sähebäbäd, sondern es konnte auch

bald festgestellt werden, daß die letztgenannte Moschee sich

tatsächlich in jenem nördlich des Mäidän-cai gelegenen Stadt¬

teil befindet. Daraufhin ist es mir dann — nicht zuletzt dank

der Unterstützung des Herrn Iskenderi von der Unterrichts¬

verwaltung des Gaues Ost-Äzarbaigän — gelungen, die fast

verschollene Moschee Uzun Hasans in Tabriz wieder aufzu¬

finden.

Nach Durchquerung des eindrucksvollen und weitschich¬

tigen Bazars hat man das trockene Flußbett des Mäidän-cai

zu überschreiten; dieses wurde gerade reguliert und bot daher

einen Schauplatz eifriger Tätigkeit. Maurer, Händler, Esel

und Kinder drängten und stießen sich auf den schmalen

Brückenköpfen; doch erreichten wir wohlbehalten den jen¬

seitigen Teil des Bazars, an dessen Stelle sich im 15. Jahr¬

hundert höchstwahrscheinlich jener große Platz mit all den

prunkvollen Bauten Uzun Hasans und seines Sohnes Ya'qüb

befand, die der venedische Kaufmann so begeistert geschil¬

dert hat.

Etwas gegen Osten, aber ganz nahe dem Flußlauf, steht

die Moschee Säheb ol-'Amr, über die in den Quellen, soweit

ich sehe, nichts Näheres mitgeteilt wird. Da unter Säheb

ol-^Amr der Mahdi zu verstehen ist, könnte der Bau auf die

Zeit der (äl'itischen) Safaviden zurückgehen, um so mehr als

Evliyä Celebi mitteilt*), der Moschee Uzun Hasans gegenüber

befinde sich die von Schah Isma'il dem Reichsgründer erbaute

1) S. G. Wilson, Persian life and customs, New-Yorlc 1899, S. 65.

2) Siyäset-Näme, Stambuler Ausgabe, Band II, von 1314/1896,

S. 249.

62 VV. Hinz, Beiträge zur iranischen Kulturgeschichte

Moschee. Näheren Aufschluß hierüber dürfte erst eine

archäologische Untersuchung ergeben.

Etwa hundert Meter von der Moschee Säheb ol-'Amr ent¬

fernt befinden sich, zwischen Lagerspeicher und andere

Räumlichkeiten eingezwängt, die bescheidenen Überreste der

Moschee Uzun Hasans.

Über dem Eingang in den Moschee- bzw. Medresenhof,

unmittelbar neben einem Lagerraum, ist ein Stück altes

Schriftfries eingemauert, das sich einst gewiß an andrer

Stelle befunden hat; die Schrift könnte man als blühendes

Nashi bezeichnen. Darüber befindet sich eine längere ara¬

bische Inschrift in kleinem gewöhnlichem Nashi. Betritt man

diesen Eingang, dessen heutige Form kein Jahrzehnt alt sein

dürfte, so erreicht man durch einen überdeckten Gang von

etwa fünf Metern Länge den alten Hof der Moschee Uzun

Hasans.

Dieser Hof bildet ein Rechteck, das wir an der südlichen

Längsseite betreten; er ist mit Bäumen und ausgetrockneten

Wasserbecken bestanden. An der nördlichen Längsseite sind

noch zwei große Marmorplatten erhalten, mit denen einst

gewiß der ganze Medresenhof bepflastert war.

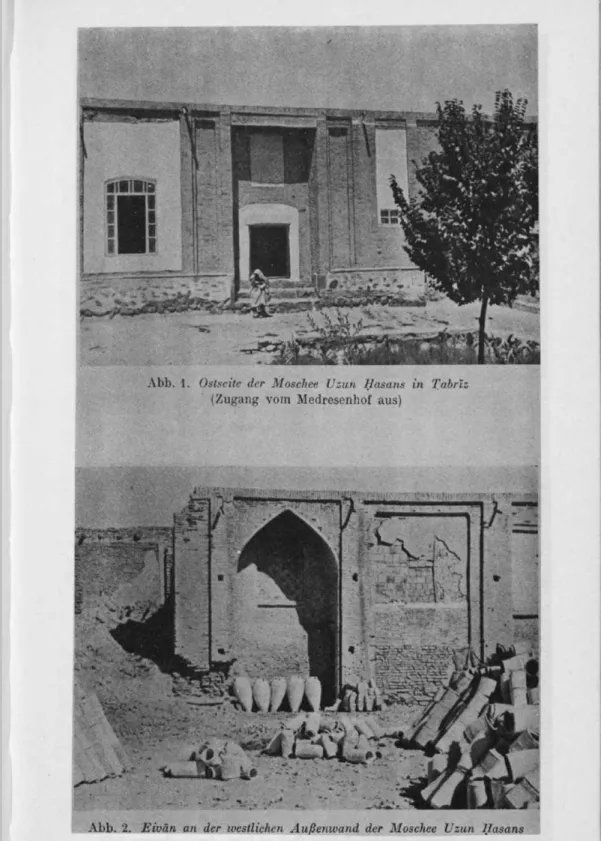

Die eigentliche Moschee Uzun Hasans (siehe Abb. 1) liegt

an der westlichen Schmalseite ; man betritt sie der Nordwest¬

ecke zu durch ein paar Stufen, da der mit Strohmatten

bedeckte Fußboden etwa zwei Meter über der Hofebene liegt.

Die Moschee bildet ein ungefähres Rechteck, dessen längere

Seite gleich der Schmalseite des Hofes ist; bar fast allen

Schmuckes, wird sie innen durch zahlreiche Holzpfeiler von

mäßiger Dicke gegliedert, die das durch waagerechte Balken

gebildete Holzdach mit aufgelegtem Strohgeflecht tragen.

Ein großer Teil der Wände ist weiß getüncht; nach den Mit¬

teilungen des Schließers sollen sich unten an ihnen entlang

P'ayencemosaiken befunden haben, die teils zerstört, teils

unter dem Verputz verschwunden seien.

Von Überresten aus der Zeit Uzun Hasans ist außer dem

Mauerwerk nur noch ein Teil des Schriftfrieses vorhanden,

der sich einst gewiß um die gesamten Wände hingezogen hat

W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgeschichte 63

und von dem wir ein Bruchstück über dem Eingang (vom

Bazar her) bereits erwähnten. Im ganzen machen die noch

vorhandenen Stücke eine Länge von schätzungsweise acht

bis zehn Metern aus; es handelt sich um eine ausgesprochene

Zierschrift, die möglicherweise*) auf den berühmten Schön¬

schreiber Yäqüt Musta'simi zurückgeht.

Es ist fraglich, ob die Moschee Uzun Hasans in gleicher

Höhe lag wie heutzutage; der .Schließer, ein nicht schlecht

unterrichteter Alter, meinte, sie habe tiefer gelegen als die

jetzige Moschee. An deren Südfront steigt man tatsächlich

in eine Art Kellergewölbe hinab, das durch eine trübe Scheibe

kärgliches Licht erhält. Das Gewölbe wird durch mehrere

runde Pfeiler von gewaltiger Dicke mit kapitellartiger Ver¬

breiterung getragen. Hier soll sich, in der mittleren der drei

durch die Steinpfeiler gebildeten Nischen, das Grab Uzun

Hasans befinden. Die örtliche Überlieferung erwähnt noch

drei weitere, kleinere Gräber an jener Stelle. Auch habe es

zur Zeit Uzun Hasans hier eine Quelle gegeben, die für die

Bewässerung der schönen Gartenanlagen herangezogen wurde.

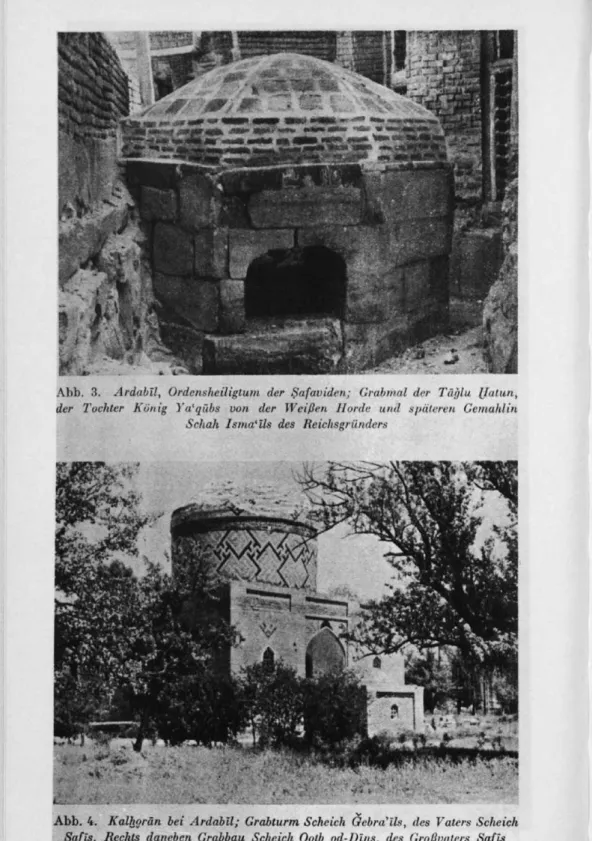

An der Westseite der Moschee, die durch einen Umweg —

durch ein Stück Bazar hindurch — von außen einsehbar ist,

erkennt man noch deutlich den einstigen Eivän (Abb. 2), der

auf den großen Platz führte, von dem der Venezianer berichtet

und auf dessen der Moschee gegenüberliegenden Seite das Tor

stand, das Zutritt zu Park und Schloß Häii BeheSt gewährte.

Von diesem scheint nichts erhalten zu sein; jedenfalls stehen

jetzt Gebäude auf diesem Platz, während der dem Eivän

vorgelagerte Hof als Lagerstätte für Tonkrüge dient.

Kehrt man in den Medresenhof zurück, so betritt man von

dessen Südostecke aus durch einen Gang das sogenannte

Houi-hänä, ein kunstvoll überwölbtes, in den Steinboden ein¬

gelassenes rechteckiges Wasserbecken von eineinhalb Meter

Tiefe, in das Stufen hinabführen. Hier wurde ersichtlich das

für die vorgeschriebenen Waschungen benötigte Wasser auf¬

bewahrt.

1) Nach Evliyä Celebi, a.a.O.

64 W. Hinz, Beiträge zur iranischen Kulturgeschichte

Rings um den Medresenhof herum sind die einzelnen

Zellen noch deutlich zu erkennen; doch sind sie heute durch

Bretter vernagelt oder sonstwie als Speicher benutzt. Alles

aber ist ordentlich gehalten und verputzt, obschon vom alten

Glänze nur noch ein leiser Schimmer über dem Bauwerk

liegt. Auch in diesem Fall können uns weitere Aufschlüsse

nur die Archäologen vermitteln.

2.

Ardabil

Das safavidische Heiligtum

Einen mehrtägigen Aufenthalt in Ardabil benutzte ich zu

einer Überprüfung der bisherigen baugeschichtlichen Unter¬

suchungen bezüglich des safavidischen Ordensheiligtums.

Hierin wurde ich durch zwei iranische Sachverständige

unterstützt, denen ich wertvolle Hinweise verdanke. Es war

dies einmal der örtliche Kultusvorsteher {ra'is-e ma'äref),

Herr Safi'zädä; er hat es im besonderen übernommen, die

Wiederherstellungsarbeiten am Heiligtum zu betreuen. Dieser

großen Aufgabe widmet er sich mit Hingabe und Selbstver¬

leugnung; seine Amtsräume hat er sinnfällig über dem Tor¬

bogen errichten lassen, der in den von Sarkk so genannten

„Küchenhof" Zutritt gibt, wodurch er allezeit die Kuppeln

des unvergleichlichen Bauwerkes vor Augen hat. Der andere

Sachverständige, Herr Mostoufi-zädä von der Ardabiler Statt¬

halterschaft, hat sich das Studium der Safaviden und ihres

Ordensheiligtums zur Lebensaufgabe gemacht; er gehört

heute zweifellos zu den sachkundigsten Persönlichkeiten auf

diesem Gebiet.

Ich habe oben kurz die Wiederherstellungsarbeiten er¬

wähnt. Tatsächlich hat das neue Iran auch hierin eine Unter¬

lassungssünde der Qagarenzeit gutgemacht. Besonders ge¬

litten hatte der Grabturm Safis, dessen Einsturz bevorstand ;

außerdem hatte die mit herrlichen Fayencemosaiken bedeckte

große Längswand des Vorhofes viel von ihrem Glänze ein¬

gebüßt. Im Jahre 1935 wurde erstmalig mit Wiederherstel-

Abb. 2. Eivän an der westlichen Außenwand der Moschee Uzun Hasans

Abb. 3. Ardabil, Orderisheüigtum der Safaviden; Grabmal der Täglu Ilatun,

der Tochter König Ya'qäbs von der Weißen Horde und späleren Gemaldin

Schah Isma'ils des Reichsgründers

Abb. 4. Kalhgrän hei Ardabil; Grabturm Scheich öcbra'lls, des Vaters Scheich

§a[ls. Rechts daneben Grabbau Scheich Qutb od-Dlns, des Großvaters !}afls

Abb. 6. Das „Scheich-Haus" östlich von Lähijän (Gilän)

Reihenfolge der Abbildungen von links oben in seitlicher Reihung bis rechts unten

W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgesciiiclite 65

lungsarbeiten begonnen; bald ließen diese jedoch erkennen,

daß nur gründliches Vorgehen fruchten konnte. Daraufhin

bewilligte Kultusminister Hekmat im Jahre 1936 einen Be¬

trag von 16000 Mark. Auf diese Weise ist inzwischen der

Grabturm völlig wiederhergestellt worden (mit Eisenträgern

gestützt); die Erneuerung des Kachelbelages ist in vollem

Gange. Hierfür hatte man eigens zwei Meister aus Isfahän

('Abd or-Razzäq und Nasro'lläh Rafä'il) verschrieben, die

sich auf die Kunst des käSl-taräSi, der Fayencemosaik-An¬

fertigung verstehen. Die Arbeit dieser Künstler ihres Faches

ist erstaunlich anzusehen; eine genaue Beschreibung der

Technik hat Sarre in seinem Werk über Ardabil gegeben,

erübrigt sich daher an dieser Stelle. Im Jahre 1938, eher

früher, wird die Aufgabe gelöst sein und die berühmte

Moscheewand in alter Schönheit erstrahlen, für deren Schilde¬

rung Worte nicht ausreichen.

Die Scheich-Gräber

Im Anhang zu meinem Buche*) hatte ich unter Heran¬

ziehung aller schriftlichen Quellen eine Übersicht über die

Gräber der einzelnen safavidischen Scheiche zu geben ver¬

sucht. Im folgenden halte ich mich an die Auffassung des

Herrn Mostoufi-zädä, die mir vorläufig die einleuchtendste

zu sein scheint. Danach verhält es sich mit den Sarkophagen

im Grabturm des Scheich Safi folgendermaßen:

In der Mitte befindet sich unbestritten der sehr große und

in kunstvoller Schnitz- und Einlegearbeit verfertigte Schrein,

unter dem Safi selbst bestattet liegt. Der davor befindliche,

wesentlich niedrigere Schrein dürfte Sadr od-Din, seinem

Sohne, zugehören; den noch weiter davor stehenden, sehr

kleinen Schrein bringt Herr Mostoufi-zädä mit Sadr od-DIns

älterem Bruder Mohyi od-Dln in Verbindung, der als Kind

gestorben zu sein scheint.

Hinter dem Mittelschrein Safis, unmittelbar vor dem

Fenster, steht ein Doppelschrein, unter dem Vater und Gro߬

vater des Reichsgründers bestattet sein dürften, nämlich die

1) Irans Aufstieg zum Nationalstaat, S. 141/42.

ZeitKhiUt d. DMO Bd. 91 (Neue I'olge Bd. 16) S

66 \V. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgeschichte

Scheiche Öonäid und Haidar. Die Frage nach der Bedeutung

des Grabturmes zu Hiyäv (92 km nordwesthch von Ardabil)

bleibt damit freilich offen.

Der wuchtige Grabturm neben dem des Scheich Safi,

gornbad-e haram, d. h. „Kuppelgrab der Frauen" benannt, ist

zweifellos ursprünglich für Bibi Fätemä, die Gemahlin Safis,

erbaut worden. Zu diesem Raum hatte Sarre einst keinen

Zutritt erhalten. Tatsächlich befindet sich der Schrein Bibl

Fätemäs gleich rechts beim Eingang; außerdem sind dort

aber noch eine ganze Reihe von Sarkophagen aufgestellt,

vermutlich alles von Frauen der safavidischen Scheiche.

Außer dem vorgenannten glaubt Herr Mostoufi-zädä nur

noch den der Gattin des Scheichs Sadr od-Din bestimmen

zu können, nämlich den Schrein unmittelbar links neben dem

Bibi Fätemäs.

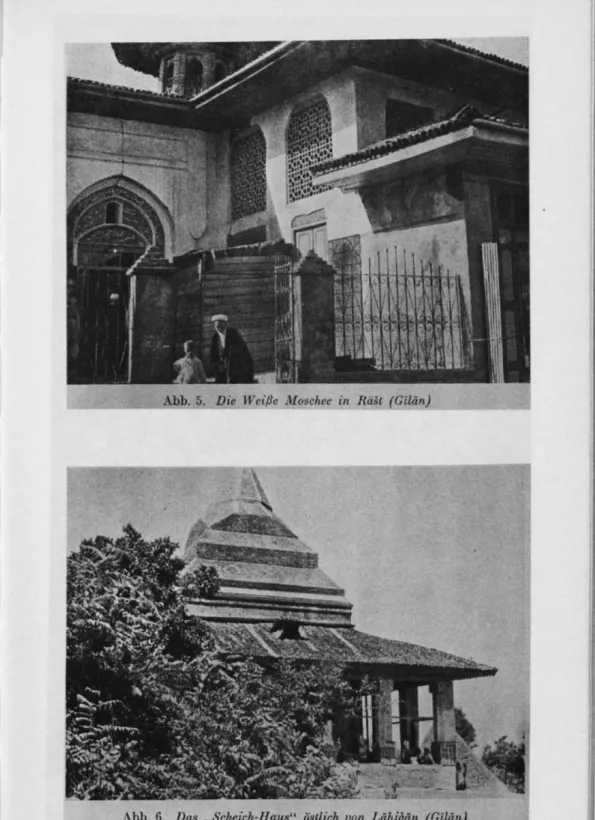

Das Grabmal der Großkönigin Täglu Hatun

In dem Grundriß des safavidischen Ordensheiligtums, den

Sarre veröffentlicht hat*), ist zwischen dem Grabturm Safis

und dem großen Vorhof ein kleines Bauwerk schraffiert ein¬

gezeichnet, über das nichts ausgesagt wird. Es handelt sich

um einen etwa zwei Meter hohen Grabbau von eigenartig

backofenförmiger Gestalt, der nur vom Friedhof {m auf dem

Plan) aus einsehbar ist, und diesen zu betreten war Europäern

früher nicht verstattet. Abb. 3 zeigt diese Gruft; in ihr liegt

Täglu Hatun begraben, die Tochter König Ya'qübs von der

Weißen Horde aus dessen Ehe mit einer schirvanischen Prin¬

zessin, nämlich einer Tochter des SirvänSäh Halil. Täglu

Hatun wurde später die Gemahlin Schah Isma'ils des Reichs¬

gründers, den sie überlebte. Der Grabbau liegt, bezogen auf

die Gruft Safis, ziemlich genau symmetrisch zu der Isma'ils,

und dürfte auf Schah Tahmäsp (1524—76) zurückgehen. Im

Innern befindet sich ein Steinsarkophag, unter dem die

Fürstin ruht; dieser ist auch durch eine Nisciie in der Längs¬

mauer des großen Vorliofes zu erkennen.

1) A. a. O. S. 0.

W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgesciiiclite 67

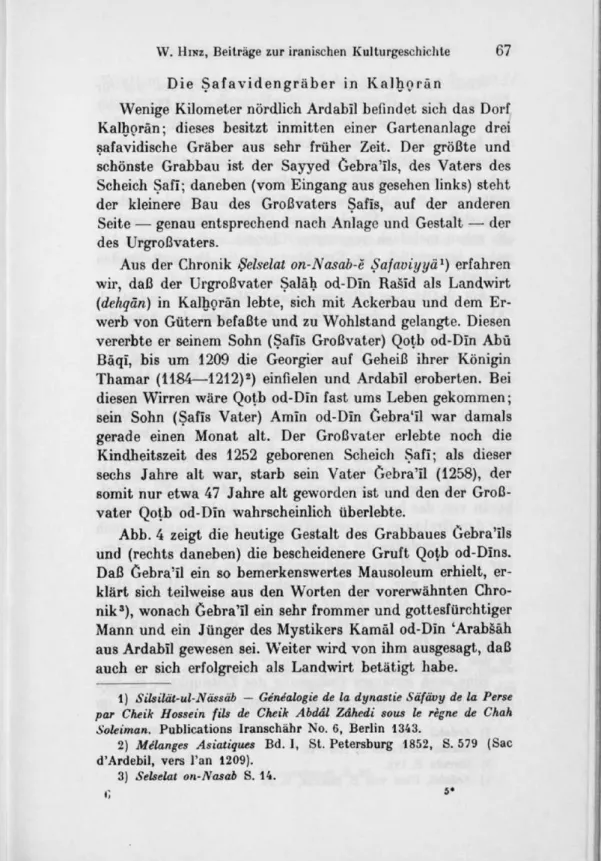

Die Safavidengräber in Kalhorän

Wenige Kilometer nördlich Ardabil befindet sich das Dorf

Kalhorän; dieses besitzt inmitten einer Gartenanlage drei

safavidische Gräber aus sehr früher Zeit. Der größte und

schönste Grabbau ist der Sayyed Gebra'ils, des Vaters des

Scheich Safi; daneben (vom Eingang aus gesehen links) steht

der kleinere Bau des Großvaters Safis, auf der anderen

Seite — genau entsprechend nach Anlage und Gestalt — der

des Urgroßvaters.

Aus der Chronik Selselat on-Nasab-e Sajaviyyä^) erfahren

wir, daß der Urgroßvater Saläh od-Din Rasid als Landwirt

(dehqän) in Kalhorän lebte, sich mit Ackerbau und dem Er¬

werb von Gütern befaßte und zu Wohlstand gelangte. Diesen

vererbte er seinem Sohn (Safis Großvater) Qotb od-Din Abü

Bäqi, bis um 1209 die Georgier auf Geheiß ihrer Königin

Thamar (1184—1212)*) einfielen und Ardabil eroberten. Bei

diesen Wirren wäre Qotb od-Din fast ums Leben gekommen;

sein Sohn (Safis Vater) Amin od-Din Gebra'il war damals

gerade einen Monat alt. Der Großvater erlebte noch die

Kindheitszeit des 1252 geborenen Scheich Safi; als dieser

sechs Jahre alt war, starb sein Vater Gebra'il (1258), der

somit nur etwa 47 Jahre alt geworden ist und den der Gro߬

vater Qotb od-Din wahrscheinlich überlebte.

Abb. 4 zeigt die heutige Gestalt des Grabbaues Gebra'ils

und (rechts daneben) die bescheidenere Gruft Qotb od-Dins.

Daß Gebra'il ein so bemerkenswertes Mausoleum erhielt, er¬

klärt sich teilweise aus den Worten der vorerwähnten Chro¬

nik'), wonach Gebra'il ein sehr frommer und gottesfürchtiger

Mann und ein Jünger des Mystikers Kamäl od-Din 'Arabääh

aus Ardabil gewesen sei. Weiter wird von ihm ausgesagt, daß

auch er sich erfolgreich als Landwirt betätigt habe.

1) Sikilät-ul-Nässäb — Genealogie de la dynaslie Säfävy de la Perse

par Cheik Hossein fils de Cheik Abdäl Zdhedi sous le regne de Chah

Soleiman. Publications Iranschähr No. 6, Berlin 1343.

2) Melanges Asiatiques Bd. I, St. Petersburg 1852, S. 579 (Sac

d'Ardebil, vers Tan 1209).

3) Selselat on-Nasab S. 14.

s*

68 W. Hinz, Beiträge zur iranischen Kiilturgeschiclite

Nach Sarre*) dürfte der Turm des Grabbaues, der für

Gebra'il errichtet worden ist und eine gewisse Ähnlichkeit

mit dem seines Sohnes Safi in Ardabil besitzt, aus dem

14. Jahrhundert stammen. Auch er wird daher auf Safis

Sohn Sadr od-Din (Ordensmeister von 1334 bis 1393) zurück¬

gehen. Den umgebenden Sockelbau setzt Sarre erst viel

später an, nämlich in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts

(aus stilkritischen Überlegungen). Erfreulicherweise enthält

die schon mehrfach angezogene Chronik auch genauere An¬

gaben hinsichtlich der Errichtung des in Frage stehenden

fünfseitigen Sockelbaues.

Am 9. Oktober 1600 war durch Verfügung des Schah

'Abbäs an Stelle des unfähigen Verwalters des Ardabiler

Heiligtums, Mirzä Isma'ils, ein neuer Motavalli oder Schrein¬

hüter eingesetzt worden, nämlich Scheich Abdäl Beg Pir-

zädä^). Den Beinamen Plrzädä verdankte er seiner Abstam¬

mung von Scheich Zähed Giläni, dem Pir oder Lehrmeister

Scheich Safis, von dem noch unten die Rede sein wird. Abdäl

Beg machte sich unverzüglich ans Werk, um die Versäum¬

nisse seines Vorgängers wieder gutzumachen, nicht zuletzt

hinsichtlich der Erhaltung der safavidischen Bauwerke. Als

erstes nahm er sich das Grabmal Sayyed Gebra'ils in Kal¬

horän vor, das besonders bedroht war. Abdäl Beg ließ nicht

nur den Grabturm wiederherstellen, sondern veranlaßte auch

einen Fayencebelag der Kuppel. Das Eingangstor, das offen¬

bar aus einer Holzverkleidung bestanden hatte und gleich¬

falls verfallen war, ,,ließ er mit Lehmziegeln und Mörtel über¬

wölben, indem er gleichzeitig acht Eiväne anbrachte, mit einem

Geländer davor^)". Tatsächlich zeigt der von Sarre ver¬

öffentlichte Grundriß des Grabbaues acht Spitzbogennischen

in den Seiten des Steinsockelbaues*).

Eine noch genauere Festlegung des Zeitpunktes, zu dem

mit den Bauarbeiten eingesetzt wurde, ermöglicht der im

1) Ardabil S. 23.

2) Selselat on-Nasab S. 108-10.

3) Ebenda S. 112.

4) Ardabil, Plan von B. Schulz, S. 24.

W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgeschichte 69

Wortlaut überlieferte Erlaß des Schab 'Abbäs vom 6umädi II

des Jahres 1010; dieser Monat begann am 27. November 1601.

Der an Scheich Abdäl Beg gerichtete Fermän lautete*):

Es wird kund und zu wissen getan, daß der an den

großköniglichen Hof gesandte Bericht eingegangen ist.

Von seinem Inhalt wurde Kenntnis genommen.

Bezüglich des Kuppelbaues Sayyed Gebra'ils wird

darin gemeldet, daß dieses ursprünglich aus Lehmziegeln

errichtete Bauwerk in Verfall geraten ist und daß Ihr

als Oberschreinhüter beabsichtiget, das Gebäude mit

Kachelbelag auszustatten, ja bereits damit begonnen

habet. Dies ist sehr zu begrüßen usw. (folgen Ermah¬

nungen, in diesem Sinne fortzufahren).

Scheich Abdäl hat übrigens auch im eigentlichen Ardabil

viel in ähnlicher Richtung veranlaßt, so z. B. die Wiederher¬

stellung des Frauengrabgewölbes, die Ausbesserung der

Kuppel am Grabturm Safis, durch deren Ritzen Wasser ein¬

gedrungen war, so daß sich bereits Schwamm angesetzt hatte,

ferner die Neuverglasung der Fenster, die Erneuerung des

Verputzes am ältesten Moscheebau, den schon Scheich Safi

als Betraum (tellä-hänä) benutzt hatte, und anderes mehr.

3.

Gilän

Die Weiße Moschee in Rä§t

Von der Weißen Moschee in Rä§t, über deren Bau¬

geschichte wenig Nachrichten vorliegen dürften, wird berich¬

tet, daß in ihr der siebenjährige Isma'il und spätere Reichs¬

gründer (1494) auf seiner Flucht aus Ardabil vor den Turk¬

menen der Aq-Qoyunlu abgestiegen sei. Die Bauweise dieser

Moschee gefiel ihm so gut, daß er nicht in das Haus des

Statthalters Amirä Ishaq übersiedeln wollte, so sehr ihn

dieser auch darum bat*).

1) Selselat S. 114.

2) Irans Aufstieg zum Nationalstaat, S. 98.

70 W. Hinz, Beiträge zur iranischen Kulturgeschichte

Zu meiner Überraschung fand ich die Weiße Moschee

{Masged-e safld) in Räst in noch gut erhaltenem Zustand vor,

wie auch ihr Name unverändert geblieben ist. Einen Begriff

von der wirklich eigenartigen und für Gilän kennzeichnenden

Bauweise vermittelt Abb. 5.

Lähigän

Weniger glücklich verliefen meine Nachforschungen in

dem 38 km östlich von Räst gelegenen Lähigän, einst Haupt¬

stadt von Ostgilän. Dort hielt sich der junge Isma'il von

1494 bis 1499 auf, beschirmt von Kärkiyä Mlrzä 'All, der dem

Scheichsohn eine Unterkunft gegenüber einer Medrese ver¬

schaffte. Diese bezeichnete ich nach dem Vorgang von Sir

Denison Ross mit dem Namen Käi Äfrldün^); in Lähigän

belehrte man mich, daß es sicher Kiyä Faridün heißen müsse —

was mir ohne weiteres einleuchtete. Allein eine Medrese

solchen Namens war nirgends mehr bekannt. Erschwert

wurde das Suchen durch den Umstand, daß Lähigän un¬

gewöhnlich reich an alten Bauwerken ist, die mir näherer

wissenschaftlicher Erforschung wert erscheinen. Es ist mir

vorläufig nicht gelungen, den Aufenthaltsort des jungen

Safaviden vor seinem Auszug zur Reichsgründung ausfindig

zu machen.

Das Scheich-Haus östlich Lähigän

In Lähigän erfuhr ich aber von einem anderen Bau¬

werk, das man dort allgemein mit dem Lehrmeister des

Scheich Safi in Verbindung bringt, d. h. mit Scheich Zähed

Giläni. Dieses sogenannte säih-hänä oder Scheich-Haus be¬

findet sich etwa 4—5 km östlich von Lähigän, unfern der

nach Längärüd führenden Straße, jedoch verborgen auf

einem waldigen Hügel. Seine Bauform ist so ungewöhnlich

(Abb. 6), daß ich nicht anstehe, dieses Scheich-Haus stilmäßig

als in ganz Iran einzigartig zu bezeichnen. Man glaubt sich

unwillkürlich in ceylonesische Gefilde versetzt, zu welcher

1) Irans Aufstieg, S. 99.

W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgeschichte 71

Vorstellung das üppige Wachstum und die unerträgliche

feucht-heiße Witterung nicht wenig beitragen.

Ich sehe keinen Grund, der örtlichen Überlieferung zu

mißtrauen, die das Gebäude mit den beiden genannten

Scheichen in Zusammenhang bringt*). Offenbar besaß näm¬

lich Scheich Zähed nicht nur eine Klause am Kaspischen

Meer (in Siyävorüd), sondern noch eine zweite mehr land¬

einwärts, im Dorfe Heliyyä-gerän (?), von dem mir weiteres

allerdings nicht bekannt ist*).

II.

Das iranische Löwen-Sonnen-Wappen (Mit einer Tafel)

Im Jahre 1930 ist im ^^äuar-Verlage zu Teheran eine

kleine, 31 Seiten umfassende Schrift erschienen mit dem

Titel: Td'rlhöä-ye Sir ö hgrSld — The History of ''The Lion

and Sun". Der Verfasser, Sayyed Ahmad Kasravi aus Tabriz,

ist zu den noch nicht allzu zahlreichen iranischen Gelehrten

der Gegenwart zu zählen, die gründliche Kenntnisse in Ge¬

schichte und Schrifttum ihrer Heimat verbinden mit der

wissenschaftlichen Schulung des Westens. So hat beispiels¬

weise V. Minorskij in seiner Abhandlung La Domination des

Dailamites^) mehrfach die scharfsinnigen und tiefschürfenden

Untersuchungen Sayyed Kasravis über verschollene iranische

Herrscherhäuser herangezogen, die in drei Lieferungen (bahS)

1928—30 ebenfalls im .gTawar-Verlage in Teheran unter dem

Titel Sahryärän-e gomnäm erschienen ist.

Da über Herkunft und Verbreitung des iranischen Löwen-

Sonnen-Wappens abendländische Arbeiten, soweit ich sehe,

nicht vorliegen*), gebe ich im folgenden den Inhalt der erst-

1) Ebenda S. 13. 2) Selselat S. 22.

3) Publications de la Societe des Etudes Iraniennes et de l'Art Persan, Isr. 3, Paris 1932.

4) Auch Yacocb Artin Pacha berührt in seiner Contribution ä

V&ude du Biosan en Orient, London 1902, S. 62—65, nur Icurz das

erstmalige gemeinsame Auftreten beider Sinnbilder auf rüm-selguki- schen Münzen.

G •

72 W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgeschichte

genannten Schrift Sayyed Kasravis in gedrängter Form

wieder. Gleichzeitig wurden an Hand der Schätze des Münz¬

kabinetts der Berliner Staatlichen Museen zahlreiche Ergän¬

zungen vorgenommen und die Entwicklung durch Münz¬

beispiele belegt (siehe die Tafel). Hierbei habe ich von Herrn

Dr. W. Hellige umsichtige und sachkundige Unterstützung

erfahren, für die ich ihm zu Dank verbunden bin.

Sayyed Kasravi geht in der Einleitung zu seiner Schrift

zunächst auf die in Iran landläufige Erklärung des Löwen-

Sonnen-Wappens ein: danach gelte der Löwe ursprünglich

als Sinnbild der Armenier, wie die Sonne als das der Perser;

Schah 'Abbäs der Große (1587—1629) habe dann, als er die

Selbständigkeit Armeniens vernichtete, zum Gedenken an

diesen Sieg die Sonne hinter dem Löwen als neues Sinnbild

anbringen lassen.

Sayyed Kasravi weist darauf hin, daß diese Erklärung

aus zahlreichen Gründen als Fabel gelten muß, vor allem

deshalb, weil es Münzen mit diesem Sinnbild aus viel früherer

Zeit gibt, ganz abgesehen von dem Umstand, daß Armenien

seine Selbständigkeit nicht erst unter 'Abbäs I. verloren hatte.

Der erste Abschnitt {goftär-e nohostln) behandelt sodann

das voneinander unabhängige Auftreten der beiden Sinn¬

bilder Löwe und Sonne.

Der Löwe als Sinnbild der Kraft und heldischen Mutes

ist bekanntlich sehr alt; der Entwicklung dieses Sinnbildes

nachzugehen, würde hier zu weit ab führen. Darstellungen

eines Löwen als Sinnbild für den gleichlautenden Herrscher¬

namen scheinen sich erstmalig auf den Münzen des armeni¬

schen, in Cilicien seßhaft gewesenen Herrscherhauses der

Rupenier (1080—1393) zu finden*). Der erste König aus

diesem Baronsgeschlecht, Leon II. (als Leon I. 1198 gekrönt),

sowie dessen Nachfolger ließen ihre Münzen fast durchweg

mit dem Bilde eines Löwen prägen (siehe Abb. 1). Daß der

Löwe in Iran aber schon in vorislaniischer Zeit als Sinnbild

bekannt war, geht einwandfrei aus den achämenidischen

1) Vgl. Jacques de .Morgan, Histoire du Peuple Armenien, Paris

1919, S. 193.

W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgescliichte 73

Steinbildern in Persepolis hervor. Für seine Verwendung auf

Bannern in frühislamischer Zeit liefern Belege die Dichtungen

alter Meister; Sayyed Kasravi führt u. a. zwei hierher¬

gehörende Verse Azraqis aus der Selgukenzeit an. Im Säh-

Nämä Ferdousis findet sich eine aufschlußreiche Beschreibung

der Banner im Lager Rostams vor dem Kampf mit Sohräb*).

Da Ferdousi sasanidische Stoffe verarbeitet hat, erscheint es

nach dieser Beschreibung wahrscheinlich, daß die Iraner be¬

reits in vorislamischer Zeit teils den Löwen, teils die Sonne,

teils andere Sinnbilder im Banner führten.

Das Sinnbild der Sonne auf Bannern wird außer bei

Ferdousi nur noch bei Nezämi aus Gangä erwähnt, und zwar

in seinem 1188 entstandenen Dichtwerk Läilä ö Magnün.

Aus der von Sayyed Kasravi angeführten Stelle geht — bei

Abstreifung allen dichterischen Schmuckes — hervor, daß

auf den Fahnen teils eine zehnstrahlige Sonne, teils ein Löwe

mit olTenem Rachen dargestellt war. Nezämi kannte aber

schwerlich die Banner der arabischen Wüstenbewohner, deren

Kämpfe er schildert; vielmehr ist anzunehmen, daß er die

Fahnen seines Landes und seiner Zeit zum Vorbild nahm.

Im zweiten Abschnitt seiner Darlegungen geht Sayyed

Kasravi auf die erstmalige Vereinigung beider Sinn¬

bilder ein. Dies geschah im Jahre 638/1240-1 durch den

Rüm-Selguken Käi Hosrou IL; nicht nur die Münzkunde er¬

weist dies*), sondern auch die Geschichtsschreibung des Abu'l-

Farag (Barhebräus, Muhtasar taVih al-duwal, Ausgabe Säl-

häni, Beyrouth 1890, S. 447) und Mustafä Genäbis ( Ta'rlh,

türkische, vom Verfasser selbst besorgte Übersetzung seiner

arabischen Weltgeschichte, Handschrift 85.'j der Wiener

Nationalbibliothek, vgl. Flügel, Katal.

Der Vorgang wird kurz so geschildert: Der rüm-selgukische

Herrscher Giyäsu'd-Din Käi Hosrou 11. (1236—47) war in

eine georgische Prinzessin so verliebt, daß er ilir Bild auf

1) Le Livre des Rois par About Kasim Firdousi, hrsg. von Jüles

MoHL, Bd. II, Paris 1842, S. 132-36.

2) Vgl. Stanley Lane-Poole, The Coins of the Turkuinän Houses

of Seljoo'; etc. in the British .Museum, London 1877, S. 70.

74 W. HiKz, Beiträge zur iranischen Kulturgeschichte

seinen Münzen anzubringen wünschte. Die Großen des Rei¬

ches wollten jedoch eine solche Durchbrechung der islamischen

Vorschriften nicht dulden. Als er aber auf seinem Vorsatz

bestand, schlugen sie eine mittlere Lösung vor: er solle einen

Löwen als Sinnbild für ihn, den Herrscher, auf den Münzen

anbringen lassen und darüber eine Sonne als Sinnbild für die

strahlende Schönheit der georgischen Prinzessin; dies würde

zugleich sein Horoskop (!) veranschaulichen. Und so geschah

es (siehe Abb. 2).

Der dritte und letzte Abschnitt behandelt die Ausbreitung

des Löwen-Sonnen-Sinnbildes und seine Erhebung zum

iranischen Reichswappen.

Leider fänden sich, so meint Sayyed Kasravi, für die rund

250 Jahre, welche die Herrschaft Käi Hosrous II. von den

Safaviden trennen (d. h. für die Zeit von 1247 bis 1500), so

gut wie keine Quellen zu unserem Gegenstand. Da jedoch das

Löwen-Sonnen-Bild unter den Safaviden (bei Münzen aller¬

dings nur auf kupfernen) sehr bekannt und gebräuchlich war,

so könne man aus zwei Gründen erschließen, daß es auch in

der Zwischenzeit nicht verlorengegangen sei: denn erstens

sei nicht anzunehmen, daß die Safaviden dieses Sinnbild auf

Grund der Münzen Käi Hosrous II. wieder eingeführt haben,

um so mehr, als man damals Münzen noch nicht zu sammeln

pflegte; zweitens sei auf den Münzen des Rümselguken die

Sonne rund und von dem Löwen getrennt, während die

Safaviden (wie noch heute üblich) auf Münzen die Sonne

hinter dem Löwen aufgehen ließen, die dadurch halb ver¬

deckt wird. Die Richtigkeit dieser Beweisführung Sayyed

Kasravis läßt sich wie folgt belegen.

Der mongolische Il-ffän ölgäitü Mohammad Hodäbändä,

der von 1305 bis 1316 über Iran herrschte, hat das Löwen-

Sonnen-Bild auf seinen Kupfermünzen anbringen lassen und

damit die von Käi Hosrou II. geschaffene Überlieferung fort¬

geführt. Abb. 3 zeigt eine solche Münze vom Jahr 714/1314.

ohne Prägeort; eine ähnliche besitzt auch Sayyed Kasravi.

ölgäitüs Sohn und Nachfolger Abü Sa'id behielt diese

Prägungsart bei, so daß auch für die Zeit von 1316 bis 1335

W. Hinz, Beiträge zur iranischen Kulturgeschichte 75

das Löwen-Sonnen-Bild in Iran bezeugt ist. Die in Abb. 4

wiedergegebene Münze, leider ohne Jahreszahl, stammt aus

Tabriz; ein anderes Beispiel ist bereits von St. Lake-Poole

veröffentlicht worden*).

Für die Zeit Timurs (1370—1405) fmden wir einen Beleg

bei Ruy Gonzalez de Clavijo, dem Botschafter Königs

Henrique III. von Castilien. In seiner Geschichte des großen

Tamerlan heißt es: ,,Über dem Tor [des Schlosses zu Quex =

Ke§ oder Sahresabz in Turkestän] war in der Mitte ein Löwe

in einer Sonne abgebildet")." Da dieser von persischen Mei¬

stern ausgeführte Bau auf Timur selbst zurückging, so ist

der Nachweis für das Fortbestehen unsres Sinnbildes auch

für die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts erbracht.

Überraschenderweise konnte Dr. Hellige das Löwen-

Sonnen-Zeichen auch auf Kupfermünzen der Turkmenen¬

fürsten vom Stamme der Aq-Qoyunlu oder „Weißen Horde"

feststellen. Diese hatten zur Kennzeichnung ihrer Herden ein

Tamga folgender Gestalt: IO, das sich auch regelmäßig auf

den Münzen der Aq-Qoyunlu findet'). Die Verwendung des

Löwen-Sonnen-Bildes seitens der Weißen Horde ist um so

beachtlicher, als diese erst seit dem Sieg Uzun Hasans über

Gehänääh Qara-Qoyunlu im Jahre 1467 zur Herrschaft über

Iran gelangte, unsre Münzbeispiele (Abb. 5 und 6) jedoch

zweifellos aus einer Zeit stammen, als die Weiße Horde erst

über das Gebiet von Diyärbekr in Kleinasien gebot, d. h. aus

der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Auf beiden in Rede

stehenden Kupfermünzen ist nämlich 'Osmän und Hamze

(leider gleichzeitig) zu lesen, auf der ersten (Abb. 5) vielleicht

auch „Mardin" als Prägeort. Hieraus wird man schließen

dürfen, daß sie von Fürst Hamze ibn 'Osmän Qara Ilük

stammen, der von 1437 bis 1444 über die Weiße Horde

herrschte, seinen Stammsitz aber in Mardin hatte*).

1) The Coins of the Mongols in the British Museum, London 1881,

Abb. 264 auf Tafel iv.

2) Historia del Gran Tamorlan, Sevilla 1582, S. 41b—42 a: Encima de la portada en medio della estaua figurado un Leon metido en vn Sol.

3) Vgl. mein Irans Aufstieg zum Nationalstaat, S. 106.

4) Ebenda S. 130/31.

76 W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgeschichte

Die Safaviden (1500-—1722) als politische Erben der

Weißen Horde setzten die Überlieferung fort, allerdings nicht

schon Schah Isma'il der Reichsgründer (1500—24) selbst.

Weder auf Münzen noch auf Bannern dieses Großkönigs er¬

scheinen Löwe und Sonne; im ersten Fall zeigen dies die

Münzen aus jener Zeit, im zweiten die ausführlichen Be¬

schreibungen der Banner Isma'ils 1. durch den Dichter

Qäsemi Gonäbadi.

Schah Tahmäsp der Gebildete (1524—76) schenkte dem

Löwen-Sonnen-Bild mehr Beachtung als sein Vater. Da er

aber bezeichnenderweise annahm, es hänge mit dem Horoskop

des betreffenden Herrschers zusammen, er selbst jedoch im

Zeichen des „Widders" geboren war, so ließ er auf der einen

Seite seiner Kupfermünzen die Sonne hinter einem Widder

aufgehen! Sayyed Kasravi besitzt zwei dieser seltenen

Sonnen-Widder-Münzen ; auf der einen ist deutlich der Name

des Schah Tahmäsp zu lesen. Daraus kann man vielleicht

schließen, Schah Isma'il der Reichsgründer habe das Sinnbild

deshalb nicht verwendet, weil auch er die Bedeutung des

Löwen mit dem Horoskop in Verbindung brachte, er selbst

aber im Zeichen des „Krebses" geboren war und offenbar

nicht wünschte, die Sonne auf Münzen hinter einem Krebs

aufgehen zu lassen, was ein unschönes Bild ergeben hätte.

Das Berliner Münzkabinett besitzt kein Beispiel der erwähn¬

ten Tahmäsp-Münzen; als Entsprechung sei vorgreifend auf

Abb. 8 verwiesen, die eine sog. Tierkreismünze des Gro߬

moguls Gehängir aus Agra vom Jahre 1030/1621 mit Sonne

und Widder darstellt.

Schah 'Abbäs der Große (1587—1629) setzte sich jedoch

über Bedenken der Sterndeutekunst hinweg; denn er führte

wieder das Löwen-Sonnen-Bild ein, obwohl er im Zeichen der

..Jungfrau" geboren war. Zwar gibt es Münzen aus der Zeit

dieses Großkönigs, auf denen sich nicht nur ein Löwe allein

befindet (so weisen merkwürdigerweise alle damals in Mäzan¬

darän geprägten Kupfermünzen keine Sonne auf), sondern

auch ein Löwe mit einem Stier — wobei vielleicht an die

Darstellung eines Löwen in Persepolis als Vorbild zu denken

W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgescliichte 77

ist, der seine Pranken in den Leib eines Stieres bohrt. Auch

andere Tiere wurden zu jener Zeit verwendet: Elefanten,

Pfauen usw. Immerhin kommen Löwe und Sonne vereint am

häufigsten vor, und daraus erklärt sich wohl auch, daß man

in Iran Schah 'Abbäs I. die Schaffung dieses Sinnbildes zu¬

schreibt, während er es doch nur wieder allgemeiner bekannt

machte.

Auch unter seinen Nachfolgern bis zum letzten Vertreter

der Safaviden finden sich ohne Unterschied Münzen mit

Löwe und Sonne. In der Dichtung wird ebenfalls dieses Sinn¬

bild auf den Kupfermünzen erwähnt; z. B. bei Mollä Navidi

aus Siräz und bei Mollä Qodrati, die beide zur Zeit des Schah

Soläimän (1666—94) lebten. Als Beispiel zeigt Abb. 9 eine

Münze des letzten Safaviden Schah Hosäin (1694—1722) vom

Jahre 1115/1703-4.

Die kulturliche Abhängigkeit des Mogulreiches vom Iran

der Safaviden beleuchten eindrucksvoll die beiden Beispiele

von Goldmünzen Gehängirs, des Sohnes Kaiser Akbars, die

wir in Abb. 7 und 8 veröffentlichen (letztere ohne Ort aus

dem Jahre 1020/1611-2).

Aus den von Sayyed Kasravi wiedergegebenen Münzbei¬

spielen geht hervor, daß zur Zeit der Safaviden eine genau

festgelegte Form für Löwe und Sonne noch nicht bestand;

an jedem Prägeort hatte das Sinnbild eine andere Gestalt.

Für die Verwendung des Sinnbildes auf den Bannern der

späteren Safaviden haben wir gleichfalls Belege. Im Jahre 1715

war der Statthalter von Erivän, Mohammad Rezä Beg, von

Schah Hosäin als Botschafter zu König Ludwig XIV. ge¬

schickt worden. In dem Buche von Maurice Herbette:

Une Ambassade Persane sous Louis XIV (Paris 1907) finden

sich Abbildungen auf Grund zeitgenössischer Stiche, aus

denen ersichtlich ist, daß die Banner der Iraner zu jener Zeit

gleichfalls Löwe und Sonne aufwiesen*), allerdings wie bei

1) Ein so aufmerksamer Beobachter wie J. Charoin [Voyages du

Chevalier Chardin, en Perse usw., hrsg. von L. Lanol^s, Paris 1811,

Bd. v, S. 321) berichtet jedoch nur von Wimpeln mit Aufschriften

(äi'itisches Glaubensbekenntnis oder Qor'än-Stellen) oder der Abbildung des berühmten zweispitzigen Schwertes 'Alls, des Zü'l-Faqär.

78 W. Hinz, Beiträge zur iranisclien Kulturgeschichte

den Münzen Käi Hosrous 11. die Sonne als Kreis losgelöst

von dem Löwenrücken.

Selbst für das kurze Gastspiel, das die Afghanen nach

dem Sturz der Safaviden in Iran gaben, fehlt es nicht an

Belegstücken für unsere Untersuchung. Abb. 10 zeigt eine

Löwen-Sonnen-Münze des Afghanenfürsten A§raf, die 1138/

1725-6 in Baghdad geprägt worden ist.

Danach tritt allerdings eine Lücke ein insofern, als bisher

weder von Näder Säh (1736—47) noch von Karim Hän Zänd

(1750—79) und dessen Nachfolgern Münzen mit Löwe und

Sonne bekannt geworden sind. Das gleiche gilt auch noch für

den ersten Herrscher aus dem Hause der Qagaren, Äqä

Mohammad Hän (1796-7). Anders Hegt der Fall jedoch bei

dessen Nachfolgern Fath 'Ali Säh und Mohammad Säh.

Abb. 11 stellt eine solche Münze Fath 'Ali Säbs (1797—1834)

dar, die in Erivän mit dem christlichen Datum 1821 geprägt

worden ist. In dem während der Herrschaft Mohammad Sähs

^1834—48) entstandenen Buch La Perse von Louis Dubkux

(Paris 1841) ist auf S. 462 erwähnt, der Großkönig habe

mehrere Banner, auf denen entweder das zweispitzige Schwert

'Alis oder eine aufgehende Sonne hinter einem liegenden

Löwen abgebildet sei. Dieses Wappen sei auf Fahnen ge¬

stickt und in die Mauer des Königsschlosses gehauen; auch

werde es als Ordensauszeichnung verwandt.

Hier erhebt sich nun die Frage, wann das Löwen-Sonnen-

Bild zum Reichswappen Irans erhoben worden ist.

Sayyed Kasravi stützt seine Untersuchung hierzu im

wesentlichen auf Kupfermünzen und kommt zu dem Schluß,

um 1272/1855-6 (also unter Schah Näser od-Din, 1848—96)

sei das Sinnbild der noch heute gültigen Gestalt schon sehr

angenähert, der Löwe allerdings liegend und ohne Schwert;

die Kupfermünzen um 1284/1867 hätten die neue Form end¬

gültig, mit stehendem Löwen und einem Schwert in der

einen erhobenen Vorderpranke. Daher sei die Entstehung des

persischen Reichswappens in die Zeit um 1865 zu legen.

Dies ist jedoch irrig, denn tatsächlich gibt es erstmalig

bereits im Jahre 1258/1842 Silbermünzen in der neuen, noch

W. Hinz, Beiträge zur iranischen Kulturgeschichte 79

heute gängigen Gestalt (Abb. 12, Teheran 1842)*). Das Jahr

1842 ist daher als Entstehungsjahr des iranischen Reichs¬

wappens anzusehen, wenngleich es sich als alleingültige Form

erst später durchgesetzt hat. Sein Schöpfer ist somit nicht

Näser od-Din, sondern bereits dessen Vater Mohammad Säh.

Es stellt sich dar offenbar als die Vereinigung der drei Sinn¬

bilder Löwe, Sonne und 'Ali-Schwert, wie sie damals auf den

Bannern üblich waren. Seit 1842 liegen nun auch alle Einzel¬

heiten der Anordnung fest: der Löwe hat das Haupt stets

auf der linken Seite, sein Schweif ist gekrümmt; er besitzt

eine Mähne, die früher fast durchweg fehlte; er steht und

wendet den Kopf dem Beschauer zu. Nur im iranischen

Außen- bzw. Kriegsministerium behielten die Orden die Ge¬

stalt wie zur Zeit Fath 'Ali Sähs*), d. h. den liegenden Löwen.

1) Vgl. auch R. Stüart Poole, The Coins of the Shdhs of Persia, London 1887, S. 182 bzw. Tafel xv.

2) Vgl. über die Einführung dieses Ordens, die auf die Beziehungen zu Napoleon zurückgehen dürfte, die Angaben Hodtdm-Schindlbr's bei Yacoub Artin Pacha, a. a. O. S. 68/69.

Achämenidisches

Von F. H. WeiBbach-Leipzig

1. Zu den „Inschriften unbestimmter Herkunft"

Unter dieser Überschrift hatte ich in meinen Keihnschriften

der Achämeniden (VAB III, Lpz. 1911), S. XXIX, drei kurze

Bruckstücke (zwei altpersische und ein babylonisches) an¬

geführt und SS. 130 f. umgeschrieben, das dritte etwas längere

(Incerta c) auch zu übersetzen versucht. Dieses Stück hatte

1900 Scheil (DP T. II pp. 126ss.) als den zweiten von zwei

Textes des rois achemenides in Typendruck mitgeteilt,

transkribiert und übersetzt. In seiner Besprechung des

Scheil' sehen Werkes äußerte H. Winckler (OLZ 1901 Sp.452)

die Vermutung, daß das Bruckstück von Darius herrühre,

und teilte einige von Schkil abweichende Auffassungen der

Umschrift und Übersetzung mit. Winckler's Vermutung

wurde 1914 als richtig erwiesen, als Pillet (Le Palais de

Darius P'' p. 55) den 1913 geglückten Fund eines Duplikates

erwähnte, das die Zuweisung an Darius I. sicherte. 1929 hat

dann Scheil (DP T. XXI pp. 3ss. pll. I — XI) aus einer

großen Anzahl altpersischer, elamischer und babylonischer

Bruchstücke eine neue hochwichtige dreisprachige Inschrift

zu einem guten Teil wiederherstellen können, die er zutreffend

Charte de Fondation du Palais benannte. Die vormalige

Incerta c, die rechte untere Ecke einer Steintafel, erscheint

jetzt als Fragment E (Vorderseite und unterer Rand) und

J (Rückseite) auf pll. I und II in DP T. XXI i).

1) Weitere Bruclislüclce der obigen Insclirift liat Schkil bekanntlich

DP T. XXIV pp. 105-115, pll. Iiis. (1933) mitgeteilt. Über die Be¬

arbeitungen der Inschrift durch andere Gelehrte vgl. die Nachweise von Roland G. Kent (Journal of the Amer. Orient. Soc. Vol. 56 p. 211 n. 33).