2. Was ist Kommunikationswissenschaft? Gabriele Mehling

Volltext

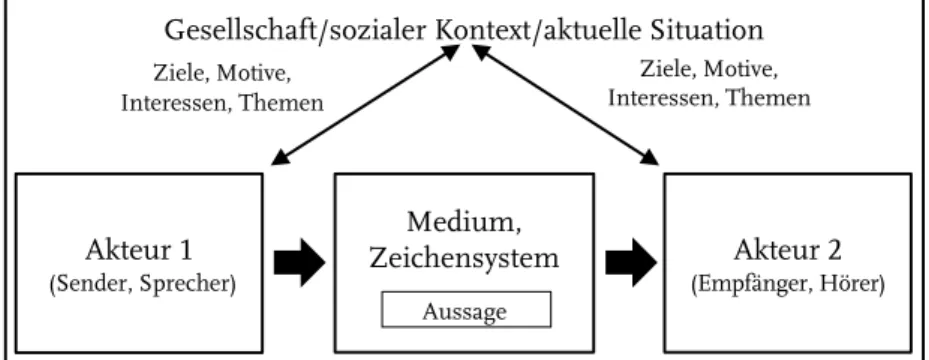

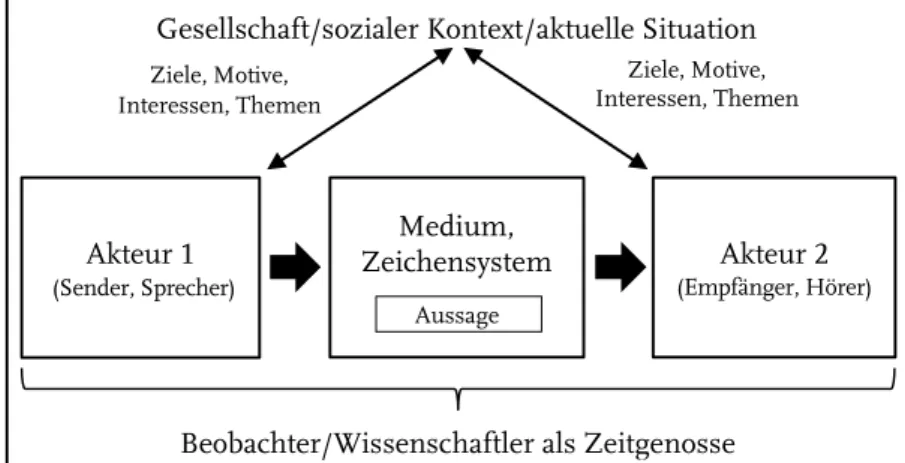

Abbildung

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Der neue Studiengang des Instituts Sekundarstufe I der PHBern ermöglicht Personen, die bereits über einen Bachelorabschluss einer Universität oder Fachhochschule in

7 Die Höhere Töchterschule wurde schon Anfang der 1970er Jahre in eine staatliche Mädchen- realschule unter privater Trägerschaft überführt, die schon angefangenen

Peter Glotz beschrieb die Debatten um den Rundfunk im Vorwort eines von ihm schon 1987 herausgegebenen Sam- melbandes: „Das Ringen um den Staatsvertrag war vordergründig ein schwer

Die Autorin untersucht diese Vorgänge aus der akteurszentrierten Perspekti- ve des sozialdemokratischen Medienpolitikers Peter Glotz, der maßgeblich dafür verantwort- lich war,

Auch die Entwicklungspolitik der Industrieländer muss sich verändern: mehr Arbeitsteilung zwischen den Gebern ist notwendig, verlässliche Finanztransfers, weniger Bürokratie, mehr

Schaut man in die Statistik, bezogen in Deutschland knapp 9 Millionen Menschen eine Rente unter 800 Euro.. Diese sind aber nicht alle

Aber natürlich will Ihre Apotheke nicht nur die Pfennigfuchser-Kunden neu für sich gewinnen, sondern auch den Gewinn steigern.. Dabei kann eine Bon-Analyse

Insbesondere die EU darf nicht außer Acht lassen, dass sie mit der Einbeziehung eines umfassenden Investitionskapi- tels ausländischen Investoren das Recht einräumt, gegen