Weitere Informationen unter: +49 211 938885–695 // info@remex-solutions.de

remexit® ist als Recyclingbaustoff ideal geeignet für Frostschutzschichten oder Schottertragschichten im Oberbau von Straßen. Der begleitende Erdbau kann mit granova® Hausmüllverbrennungsasche nachhaltig gestaltet werden.

Mit der remexit®-Klassifi zierungsscheibe können Sie im Handumdrehen die Einsatz-

möglichkeiten von RC-Baustoffen prüfen.

Bestellen Sie kostenlos Ihre remexit®- Klassifi zierungsscheibe unter rk.remex-solutions.de

Mineralische Ersatzbaustoffe

– Herausforderungen der Wiederverwertung und Strategien zur Verbesserung der Marktsituation –

Astrid Onkelbach

1. Herausforderungen ...306

1.1. Komplexität des Regelwerks bleibt auch in Zukunft bestehen ...306

1.2. Vielzahl unterschiedlicher Ersatzbaustoffe und Anwendungsgebiete ....308

1.3. Viele Hersteller von Ersatzbaustoffen ...309

1.4. Unterscheidung vieler Anwendungsfälle ...310

1.5. Kein akuter Ressourcenmangel von Primärbaustoffen ...310

1.6. Aktuelle Ausschreibungspraxis ...311

1.7. Vielzahl an Verbänden ...311

1.8. Anwender – Viele kleine Bauunternehmen ...311

2. Negative Folge – Fehlerhafter Einsatz und Skandale ...313

3. Marketingmaßnahmen können positive Wirkung erzeugen ...314

4. Einige zusätzliche Handlungsansätze, die die Marktsituation positiv beeinflussen können ...316

4.1. Prioritäten setzen ...316

4.2. Veränderung der Ausschreibungspraxis ...317

4.3. Verstärkte Zusammenarbeit der unterschiedlichen Verbände ...318

4.4. Schulung und Information ...318

4.5. Image und klarer Auftrag: Wiederverwertung politisch gewollt ...319

5. Literatur ...319 Die korrekte Anwendung von Ersatzbaustoffen im Straßen- und Erdbau stellt für alle Beteiligten eine besonders große Herausforderung dar. Die Gründe hierfür sind viel- fältig und einige der Punkte, die die Marktsituation für Ersatzbaustoffe erschweren, werden zu Beginn dieses Beitrags näher beleuchtet:

• Unveränderte Komplexität des Regelwerks in Hinsicht auf Bautechnik und Umweltvorgaben

• Große Anzahl der Ersatzbaustoffe

• Unterscheidung zahlreicher Anwendungsfälle

• Kein akuter Ressourcenmangel von Primärbaustoffen

• Hohe Anzahl von Ersatzbaustoffherstellern-/-lieferanten

• Aktuelle Ausschreibungspraxis

• Vielzahl an Verbänden

• Anwenderstruktur

Viele der genannten Herausforderungen werden sich kaum bzw. nur über entsprechend längere Zeiträume ändern oder beeinflussen lassen. Die Auswirkungen allerdings kön- nen problematisch sein: Werden Ersatzbaustoffe – unabhängig welcher Art – falsch eingesetzt, wird darüber oft pauschalisierend und skandalisierend berichtet. Das Image der Ersatzbaustoffe wird extrem geschädigt und die Marktsituation mit jedem Mal stärker belastet.

Die Folgen sind teilweise jetzt schon erkennbar: Die Skepsis steigt, die Materialien werden seltener ausgeschrieben und die Einsatzbereitschaft sinkt. Als Folge verblei- ben Mengen, die aus Mangel an Alternativen deponiert werden, obwohl ein anderer, sicherer Einsatz möglich ist.

Es wird in Punkt 3 am Beispiel gezeigt, wie Unternehmensmarketing dazu beitragen kann, das Image und die Marktsituation der Ersatzbaustoffe positiv zu beeinflussen.

Verbände und Politik können ähnliche Werkzeuge nutzen. Einige Handlungsoptionen werden deswegen im Kapitel 4 zusätzlich vorgestellt.

1. Herausforderungen

1.1. Komplexität des Regelwerks bleibt auch in Zukunft bestehen

Bauunternehmen, Planer, Ingenieure und ausschreibende Stellen müssen sich, wenn sie Ersatzbaustoffe verwenden wollen, sowohl mit dem technischen Regelwerk als auch mit den Umweltvorgaben in Bezug auf diese Stoffe vertraut machten.

Das technische Regelwerk definiert die bautechnischen Anforderungen und gilt sowohl für Natur- als auch für Ersatzbaustoffe gleichermaßen. Für den Straßen- und Erdbau gehören dazu die zahlreichen Veröffentlichungen des FGSV (Tabelle 1), für Beton ent- sprechende Normen und Richtlinien bzw. entsprechende allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen.

Zusätzlich gibt es ein äußerst umfangreiches Regelwerk bezogen auf die Umweltverträg- lichkeit des Einsatzes von Ersatzbaustoffen. Die deutschlandweite Ersatzbaustoff- bzw.

Mantelverordnung (EBV) [13] ist seit mehreren Jahren in Arbeit. Bis dahin gelten die bundeslandspezifischen Vorgaben. Viele Bundesländer orientieren sich zurzeit an der LAGA M20 [7, 8]. In einigen Bundesländern gelten eigene Regelwerke zu dem Thema, darunter z.B. in NRW die entsprechenden Runderlasse [2, 3, 4, 5, 6].

Tabelle 1: Ersatzbaustoffe im Erd- und Straßenbau: Relevante Regelwerke der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) nach Tabelle 4 des Handbuchs Ersatzbaustoffe

Quelle: Onkelbach, A.: Handbuch Ersatzbaustoffe – Grundlagen für den Einsatz im Straßen- und Erdbau. REMEX Mineralstoff GmbH [Hrsg.], Düsseldorf, 2014

Die generelle Vorgehensweise der aktuellen sowie der angestrebten Regelung der Um- weltverträglichkeit von Ersatzbaustoffen ist vom Ansatz her identisch:

• Jeder Ersatzbaustoff unterliegt bestimmten Schadstoffgrenzwerten und wird bei Einhaltung dieser einer entsprechenden Güteklasse zugeordnet.

• Für jede Güteklasse eines Ersatzbaustoffes werden die Einsatzgebiete in Abhängig- keit der lokalen Bedingungen festgelegt.

• Lokale Bedingungen spiegeln die Sensibilität der Umwelt wieder, ausgedrückt durch die Lage innerhalb oder außerhalb eines Wassergebietes sowie der weiteren Unterscheidung in günstige/ungünstige hydrogeologische Bedingungen bzw. der entsprechenden Einhaltung von Grundwasserabständen.

Jetzt und in Zukunft verbleibt die Aufgabe, die sich nach der Prüfung der Umwelt- verträglichkeit ergebenden Möglichkeiten mit den bautechnischen Regelungen abzu- gleichen, um die Anwendungsgebiete abschließend identifizieren zu können. Dieser Abgleich ist für jeden Ersatzbaustoff separat durchzuführen.

1.2. Vielzahl unterschiedlicher Ersatzbaustoffe und Anwendungsgebiete

Sowohl die bisher in vielen Bundesländern gültige LAGA M20 [7, 8] als auch entspre- chende Erlasse einzelner Bundesländer unterscheiden schon jetzt zahlreiche minera- lische Abfälle für den Einsatz als Baustoff.

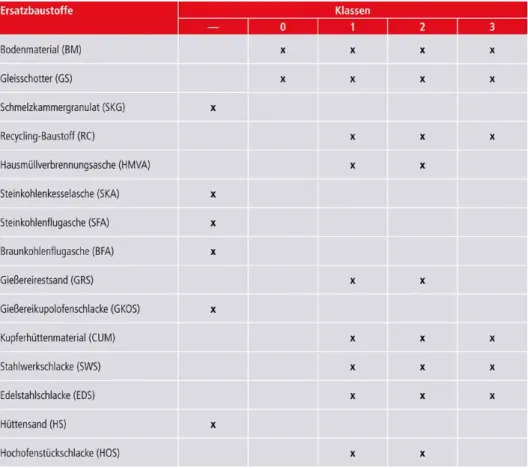

Nach aktuellem Stand der Ersatzbaustoffverordnung/Mantelverordnung sollen in Zu- kunft fünfzehn, teilweise sehr unterschiedliche mineralische Abfälle, deutschlandweit geregelt werden. Bezieht man noch die zusätzliche Klassifizierung nach Qualitäten mit ein, werden insgesamt 32 mineralische Abfallqualitäten mit Ihren Einsatzgebieten behandelt wie Tabelle 2 zeigt.

Tabelle 2: Ersatzbaustoffe und entsprechende Klassen, die in der EBV behandelt werden

Quelle: Verordnung zur Festlegung von Anforderungen für das Einbringen und das Einleiten von Stoffen in das Grundwasser, an den Einbau von Ersatzbaustoffen und für die Verwendung von Boden und bodenähnlichem Material. Arbeitsentwurf der Bundesregierung vom 31.10.2012

1.3. Viele Hersteller von Ersatzbaustoffen

In Deutschland gibt es laut Daten aus dem Jahr 2013 des Stein-Verlags [12] allein mehr als 1.300 Hersteller von Recyclingbaustoffen. Dazu kommen die Erzeuger bzw.

Aufbereiter von Schlacken und Aschen aus der industriellen Produktion oder der Abfallverbrennung.

Bild 1: Übersicht der Hersteller von Recyclingbaustoffen 2013, erstellt mit Daten des Stein- Verlags

Quelle: Stein-Verlag Baden-Baden GmbH: Baustoffrecyclingwerke Deutschland (Datenlieferung 09/2013), Iffezheim, 2013

Unter dieser Vielzahl von Anbietern finden sich entsprechend viele kleine Unterneh- men, die allein schon aus personellen Gründen wahrscheinlich nicht in der Lage sind, die Kunden selber im Einzelfall über die Umweltregelungen zu informieren und zu beraten. Hier sind Verbände zwar unterstützend tätig, aber die Verantwortung verbleibt beim einzelnen Hersteller bzw. Lieferanten.

1.4. Unterscheidung vieler Anwendungsfälle

Für jeden Ersatzbaustoff wird in der EBV [13] – ähnlich z.B. den aktuellen Regelungen in den Rd.Erlassen NRW [2, 3, 4, 5, 6] – in einer tabellarischen Sicht dargestellt, in welchen Anwendungsgebieten ein Einsatz möglich ist. In der EBV werden 27 Mög- lichkeiten unterschieden, wobei zusätzlich zwischen sechs lokalen Gegebenheiten (Einsatz innerhalb bzw. außerhalb von Wasserschutzgebieten mit zusätzlichen jeweils drei Unterkategorien) differenziert wird.

Es gibt folglich allein aus Umweltsicht nach EBV für den Einsatz bzw. Nicht-Einsatz aller Ersatzbaustoffe:

27 • 32 • 2 • 3 = 5.184 Anwendungsfälle (1) Für RC-Baustoffe zum Beispiel beliefe sich diese Zahl aufgrund der Unterscheidung der EBV von drei RC-Qualitäten (RC-1, RC-2, RC-3) auf:

27 • 3 • 2 • 3 = 486 Anwendungsfälle (2) Diese Anwendungsfälle müssen zusätzlich noch mit dem bautechnischen Regelwerk abgeglichen werden.

Gleichzeitig muss man die Anzahl der Hersteller mit einbeziehen. Es gibt allein für RC-Baustoffe mehr als 1.300 Hersteller, die jeweils zwischen 486 Anwendungsfällen pro Baustelle unterscheiden können müssen – zumindest wenn Sie die unterschiedlichen RC-Qualitäten anbieten.

Man kann also festhalten, dass es ein relevantes Fehlerpotential gibt, was der Kom- plexität der der notwendigen Anwendungsunterscheidungen und der Anzahl der Anbieter geschuldet ist.

1.5. Kein akuter Ressourcenmangel von Primärbaustoffen

Erschwerend für die Marktsituation der Ersatzbaustoffe: Es gibt ausreichende Na- turressourcen in den meisten Regionen Deutschlands. Da für Naturbaustoffe keine zusätzlichen Umweltregelungen beachtet werden müssen, ist deren Einsatz zwar teurer, aber wesentlich einfacher und in Bezug auf die Umwelt nicht fehleranfällig.

Der häufigste Beweggrund, in Deutschland Ersatzbaustoffe einzusetzen, ist deswegen ökonomischer und nicht ökologischer Natur. Im Regelfall werden nur dort, wo aus- schreibende Stellen entweder aufgrund eines tatsächlichen Mangels bzw. höherer Preise der Naturbaustoffe oder mangelnder Deponiekapazitäten bzw. höherer Deponiepreise andere Vorgaben machen, Ersatzbaustoffe auch mengenmäßig relevant verwertet.

1.6. Aktuelle Ausschreibungspraxis

Eine klare Vorgabe bzw. Pflicht, Ersatzbaustoffe aus ökologischer Sicht dort einzusetzen, wo es geht, gibt es auch nach Kreislaufwirtschaftsgesetz nicht.

Es ist deswegen für die Vermarktung und den Einsatz von Ersatzbaustoffen unabdingbar, dass produktneutral ausgeschrieben wird. Denn die größten Mengen werden im öf- fentlichen Erd- und Straßenbau eingesetzt. Werden nur Naturbaustoffe ausgeschrieben, und sind Nebenangebote im Prozess ausgeschlossen, ist es fast unmöglich, den Einsatz in einer nachträglichen Verhandlung aufgrund einer Änderungsanweisung durch die ausschreibende Stelle zu erwirken.

1.7. Vielzahl an Verbänden

In einem schon ziemlich komplizierten Geflecht unterschiedlicher Regelwerke, Inter- essensgruppen und Herstellern bewegen sich die Verbände.

Leider ist es nicht so, dass es einen Verband für Ersatzbaustoffe gäbe, der das Thema behandelte und somit bei Politik und Behörden entsprechendes Gewicht der gesamten Industrie hinter sich hätte.

Tatsache ist, dass es sowohl deutsche als auch internationale Verbände für viele einzelne Ersatzbaustoffe gibt, da die Herkunft der Stoffe so unterschiedlich ist. Teilweise gibt es aber sogar konkurrierende Verbände für den gleichen Ersatzbaustoff. Hinzu kommt:

Jeder Verband hat seine eigene Agenda, nämlich das Beste für den entsprechenden Bau- stoff zu erreichen, d.h. die meisten Anwendungsfälle bzw. besten Einsatzmöglichkeiten.

Damit ergeben sich unterschiedlichste Ansprüche, die z.B. in einem Rahmenwerk wie der EBV gebündelt werden sollen und die damit ggfs. auch ein Grund für die Kom- plexität dieses Regelwerks sind.

1.8. Anwender – Viele kleine Bauunternehmen

Die Information und Aufklärung der Bauunternehmen ist dringend notwendig, aber aufgrund der Struktur entsprechend schwer und aufwändig. Das deutsche Bauhauptge- werbe umfasst laut Statistischem Bundesamt [11] in Summe 74.018 Betriebe. Das nach- folgende Bild 2 zeigt, wie sich diese nach entsprechenden Tätigkeiten unterscheiden.

Viele der Betriebe in den dort abgebildeten Gruppen kommen mit dem Thema Er- satzbaustoffe – im Regelfall wahrscheinlich den hier meistens verwendeten Recycling- baustoffen – in Berührung. Nur im Straßen- und Tiefbau sowie bei vorbereitenden Baustellenarbeiten werden überhaupt relevant andere Ersatzbaustoffe verwendet. Hier wäre die Anzahl der Unternehmen mit Berührungspunkten geringer.

Neben der relativ hohen Anzahl an Bauunternehmen ist zusätzlich die Struktur des Bauhauptgewerbes recht kleinteilig wie Bild 3 zeigt. Laut Statistischem Bundesamt beschäftigen neunzig Prozent der Betriebe weniger als zwanzig Mitarbeiter.

Bild 2: Darstellung der erfassten Betriebe im Bauhauptgewerbe nach Gruppen auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2014

Quelle: Statistisches Bundesamt [Hrsg.]: Produzierendes Gewerbe – Tätige Personen und Umsatz im Baugewerbe. www.destatis.de, Wiesbaden, Februar 2015

Bild 3: Größenverteilung von Betrieben im Bauhauptgewerbe auf Basis von Daten des Statisti- schen Bundesamtes für das Jahr 2014

Quelle: Statistisches Bundesamt [Hrsg.]: Produzierendes Gewerbe – Tätige Personen und Umsatz im Baugewerbe. www.destatis.de, Wiesbaden, Februar 2015

2. Negative Folge – Fehlerhafter Einsatz und Skandale

Betrachtet man die hohe Anzahl an Anwendungsfällen, beteiligten Herstellern und Anwendern ist es unvermeidbar, dass Fehler passieren. Diese beruhen auf menschlich durchaus nachvollziehbaren fehlerhaften Einschätzungen von Herstellern, Anwendern, Planern oder ausschreibenden Stellen – und in einigen Fällen auch auf krimineller Absicht.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Presse immer häufiger zur Skandalisierung neigt.

Detaillierte Recherchen zum – leider ja sehr komplexen – Regelwerk, finden häufig gar nicht statt. Arsenhaltiges Material verbaut sind Sätze, die wie der Experte weiß, nicht unbedingt bedeuten, dass etwas falsch gemacht worden ist oder gar Gefahr für Leib und Leben besteht. Ersatzbaustoffe enthalten Schadstoffe und dürfen im Rahmen definierter Grenzwerte eingesetzt werden.

Bild 4:

Beispiele einiger Presse-Head- lines

Unabhängig vom tatsächlichen Grund eines – wirklichen oder vielleicht nur herbeige- redeten – Skandals, bedeutet jeder falsche Einsatz eine signifikante Verschlechterung der Marktsituation. Denn die Auswirkungen auf die Gesetzgebung bzw. der Druck auf öffentliche Behörden und Politik steigt mit jedem einzelnen Fall. Und er hat immer Auswirkungen auf ALLE anderen Ersatzbaustoffe. Denn die Presse unterscheidet in ihren Beiträgen und Berichten nicht notwendigerweise zwischen unterschiedlichen Arten von Ersatzbaustoffen. Begriffe wie Schlacke und Asche werden häufig vertauscht.

Auch wird das Wort Recycling-Baustoff gerne als allgemeiner Oberbegriff benutzt.

3. Marketingmaßnahmen können positive Wirkung erzeugen

Um Ersatzbaustoffe besser im Markt zu positionieren, greift zum Beispiel die REMEX Mineralstoff GmbH auf einige Marketinginstrumente zurück. Zu den grundlegenden strategischen Marketingentscheidungen gehörte, dass bei der Festlegung der möglichen Anwendungsgebiete von RC-Baustoffen und HMV-Aschen eine Reduktion auf das We- sentliche vorgenommen wurde, die sich bei Anwendern positiv auswirkt.

Denn wie bereits erläutert wird im aktuell gültigen Regelwerk zwar zwischen Verwertung innerhalb und außerhalb von Wasserschutz-, Heilquellenschutzgebieten und Überschwem- mungsgebieten und hydrogeologisch sensitiven Gebieten unterschieden. Der Einsatz in- nerhalb dieser Gebiete erfordert aber eine tiefer gehende Untersuchung der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse vor Ort, was mit erhöhten Aufwand verbunden ist und bei vielen Baubeteiligten zu den schon genannten Unsicherheiten bezüglich der Ein- satzmöglichkeit führt.

Durch die Empfehlung, das Material nur außerhalb von Wasserschutz-, Heilquellen- schutzgebieten und Überschwemmungsgebieten und hydrogeologisch sensitiven Ge- bieten und nur bei ausreichendem Abstand zum Grundwasser von mindestens einem Meter einzusetzen, wurde die Anzahl der Einsatzfälle um ein Vielfaches reduziert.

Damit können die Anwendungen leichter dargestellt und das Thema wesentlich einfacher vermittelt werden. Zusätzlicher Vorteil: Die Fehlerquote wird minimiert, weil die kompli- zierteren Anwendungsfälle von vorneherein nicht kommuniziert werden.

Zusätzlich muss der Anwender keinen weiteren Abgleich mit dem bautechnischen Regel- werk vornehmen, da in einer finalen Zusammenstellung für die Kunden beide Aspekte berücksichtigt sind.

Hintergrundinformationen in einem Handbuch

Der Weg, wie man zu diesem vereinfachten Ergebnis gekommen ist, sollte für alle Kunden und Interessensgruppen nachvollziehbar sein und klar dargelegt werden. Deswegen wurden diese Informationen in einem Handbuch Ersatzbaustoffe [9] zusammengefasst, in dem die zahlreichen Literaturquellen aus Bautechnik und Umweltregelwerken zusammengeführt und erläutert werden. Die abschließenden Anwendungsmöglichkeiten nach Abgleich der bautechnischen und ökologischen Vorgaben werden tabellarisch dargestellt.

Obwohl REMEX selber diese Stoffe nicht vermarktet, werden im Anhang auch de- taillierte Informationen für andere Ersatzbaustoffe aufgeführt. Dazu gehören z.B.

Metallhüttenschlacken, Stahlwerkschlacken, Eisenhüttenschlacken, Abfälle aus der Steinkohlenfeuerung, Gießereiabfälle und Abfälle aus der Steinkohlenförderung.

Dadurch stellt dieses Handbuch alle Informationen bereit, um auch für diese Ersatzbaustoffe einen sicheren und korrekten Einsatz im Straßen- und Erdbau zu ermöglichen.

Klassifizierungsscheibe – Einsatzfähigkeit von RC-Baustoffen mit einfachem Drehen prüfen Obwohl die Kommunikation der Einsatzbereiche auch für RC-Baustoffe auf die Anwendung außerhalb von Wasserschutzgebieten vereinfacht und reduziert wurde, war die tabellarische

Ansicht aufgrund der hier notwendigen Unterscheidung nach Qualitäten zwar in einer Tabelle darstellbar, aber trotzdem relativ umfangreich und deswegen in der Handhabung wenig attraktiv.

Um die Anwendungsmöglichkeiten besser identifizieren zu können, wurde aus diesem Grund eine Drehscheibe entwickelt, die die gleichen Informationen darstellt, aber ein- facher, schneller und fehlerfreier die Möglichkeiten aufzeigt. Durch einfaches Einstellen der Bauweise (wasserdurchlässig, teildurchlässig, undurchlässig) ergeben sich die Ein- satzgebiete nach entsprechender Güteklasse für die einzelnen Möglichkeiten des Erdbaus bzw. Straßenoberbaus. Auch hier gilt die Einschränkung auf den Einsatz außerhalb von Wasserschutzgebieten mit ausreichendem Grundwasserabstand.

Sowohl das Handbuch als auch die Klassifizierungsscheibe werden in Schulungen, bei Ver- anstaltungen und Messen zur Verfügung gestellt und können von Interessierten auch über die firmeneigene Webseite kostenfrei bestellt werden. Die Rückmeldungen der Anwender waren bisher durchweg positiv.

Bild 5: RC-Baustoffe werden auch in vielen kleinen und nicht-öffentlichen Baumaßnahmen eingesetzt: Mit einfachem Drehen kann der Anwender feststellen, ob der Einsatz dieses Baustoffs möglich ist.

4. Einige zusätzliche Handlungsansätze,

die die Marktsituation positiv beeinflussen können 4.1. Prioritäten setzen

Bereits im Bericht des Öko-Instituts e.V. Aufkommen, Qualität und Verbleib minerali- scher Abfälle [1] im Auftrag des Bundesumweltamtes von Mai 2008 wurden die Mas- senströme der mineralischen Abfälle der Jahre 2003 und 2004 dargestellt. Die Daten für 2004 wurden für das nachfolgende Bild 6 herangezogen.

Bild 6: Aufkommen mineralischer Abfälle 2004 laut UBA Endbericht von Mai 2008 mit aktualisierten und ergänzten Werten für HMVA und Gleisschotter

Quellen:

Dehoust, G.; Küppers, P.; Gehardt, P.; Rheinberger, U.; Hermann, A.: Aufkommen, Qualität und Verbleib mineralischer Abfälle.

Endbericht im Auftrag des Umweltbundesamtes, Öko-Institut e.V. (Hrsg.): Darmstadt, Mai 2008

Schaub, M.: Viel Schotter für den Schotter. In RECYCLING magazin, Ausgabe 04/2015, ATEC Business Information (Hrsg.):

München, 2015

Da Gleisschotterdaten nicht in den Berichtsumfang gehörten, wurde die ab 2015 von der Deutschen Bahn geplante Erneuerungsmenge von vier Millionen Tonnen laut RECY- CLING Magazin als Wert eingesetzt [10]. Der Wert für HMV-Aschen wurde ebenfalls aktualisiert, da er sich seit damals durch den entsprechenden Bau bzw. Inbetriebnahme weiterer Abfallverbrennungskapazitäten signifikant von damals 3,7 Millionen Tonnen auf über fünf Millionen Tonnen erhöht hat.

Es stellt sich bei Betrachtung von Bild 6 die Frage, ob die Wiederverwertung von Ersatzbau- stoffen, die in relativ kleinen Mengen pro Jahr anfallen, elementar für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ist. Dabei kann auch ein erneuter Abgleich der Massenströme und der bautechnischen Eignung hilfreich sein:

• Im Jahr 2004 fielen nur 164.000 Tonnen Gießereirestsand und Gießereikupolofenschla- cke an. Ein verschwindend kleiner Prozentsatz der Gesamtmenge an Ersatzbaustoffen.

• Edelstahlschlacke kann – bei gleichzeitig relativ geringem Aufkommen – im Stra- ßenoberbau aus technischer Sicht gar nicht verwendet werden.

• Steinkohlenkesselasche kann laut FGSV-Regelwerk ebenfalls nur im Erdbau verwendet werden.

Generell gilt, dass die in der EBV genannten 27 Anwendungsgebiete für viele Stoffe gar bautechnisch nicht relevant werden, was z.B. auch der Tabelle A 9.1 im Handbuch Ersatz- baustoffe [9] entnommen werden kann. Grob gesagt:

• Böden können nur im Erdbau verwendet werden.

• RC-Baustoffe sind hingegen laut FGSV-Regelwerk auch geeignet für den Straßenober- bau.

• Braunkohlenflugasche kann aus bautechnischer Sicht nur als Bindemittel in gebunden Tragschichten sowie im Rahmen von Bodenverbesserungen eingesetzt werden.

• Hüttensande und Hochofenstückschlacke werden hauptsächlich im Beton und Zement verwendet, aber nicht im Erd- und Straßenbau, obwohl technisch zulässig.

• Stahlwerkschlacke (LDS und EOS) kann in Tragschichten des Oberbaus, Asphalt- schichten und im Erdbau Anwendung finden.

• HMVA-Asche kann Straßenoberbau in ausgewählten Belastungsklassen und im Erd- bau eingesetzt werden.

• Steinkohlenflugasche ist technisch nur im Erdbau relevant.

• Gleisschotter kann wie RC-Material im Oberbau und Erdbau Verwendung finden.

• Schmelzkammergranulat kann eingeschränkt in Tragschichten (gebrochen oder als Füller) und im Erdbau verwendet werden.

4.2. Veränderung der Ausschreibungspraxis

Es wäre zu überlegen, ob eine Einschränkung des Einsatzes der Ersatzbaustoffe (ausgenommen der Qualitäten wie BM-0, GS-0 und SKG, die in Ihrer Anwendung fast vergleichbar den Naturbaustoffen sind) auf Zonen außerhalb von Wasserschutz- gebieten mit ausreichendem Grundwasserabstand eine sinnvolle Maßnahme wäre.

Es könnte zumindest in der praktischen Umsetzung erfolgversprechender sein als die weitere Unterscheidung von zusätzlichen lokalen Bedingungen.

Auch die Diskussion bzw. Unterscheidung eines Baus ohne technischen Sicherungsmaß- nahmen (offener Einbau) erscheint unnötig erschwerend, da die Sicherungsmaßnahmen im Straßenbau bei den großen (und damit quantitativ relevanten) Maßnahmen im Regelfall sowieso erfüllt wären. Denn die meisten verkehrsreichen Straßen werden was- serundurchlässig mit Asphalt- oder Betondeckschichten gebaut. Pflasterdecken werden aus bautechnischen Gründen nur bei gering belasten Straßen umgesetzt. Diese sind aber eher in Wohn- und Stadtgebieten zu finden, wo die Akzeptanz der Bevölkerung für Ersatzbaustoffe nicht so hoch ist wie z.B. für Bundesfernstraßen.

Wenn wirklicher Wunsch seitens des Bundes bzw. der Länder ist, Ersatzbaustoffe immer dort einzusetzen, wo es sicher und möglich ist, könnte ein Weg sein, eine klare Vorgabe zu definieren:

Jede größere, öffentliche Straßenbaumaßnahme (wie der Bau einer Autobahn, Landstraße oder Kreisstraße), die außerhalb von Wasserschutzgebieten liegt, einen ausreichenden Ab- stand zum Grundwasser von z.B. einem Meter aufweist und unter Asphalt oder Beton gebaut wird, muss mit Ersatzbaustoffen bzw. mindestens produktneutral ausgeschrieben werden.

Ob und inwieweit dann noch weitere Anwendungen innerhalb der sensibleren Gebiete oder bei geringerem Grundwasserabstand produktneutral ausgeschrieben werden, bleibt – wie auch heute – den Verantwortlichen überlassen.

Zusätzlich wäre es sinnvoll zu überlegen, große Wälle und Dämme immer mit bzw.

mindestens alternativ mit Sicherungsmaßnahmen auszuschreiben, um auch hier den Einsatz von Ersatzbaustoffen außerhalb von Wasserschutzgebieten bei ausreichendem Grundwasserabstand zu fördern.

4.3. Verstärkte Zusammenarbeit der unterschiedlichen Verbände

Es wäre wünschenswert, wenn das Verständnis unter den Verbänden stiege, dass eine Zusammenarbeit untereinander unablässig ist, weil sie bei diesem komplexen Thema der Ersatzbaustoffe zielführender ist als das Verfolgen der Ziele der Einzelverbände. Wenn Verbände es untereinander schaffen, klare und gemeinsame Ziele zu formulieren, die verständlich und vermittelbar sind, ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass Politik und Öffentlichkeit die Aussagen verstehen und unterstützen.

4.4. Schulung und Information

Kleinteilige Strukturen bei Herstellern, Anwendern, und ein großer Kreis zusätzlicher Interessensgruppen (wie Umweltverbände, Öffentlichkeit, Parteien oder Universitäten) bedeuten, dass Aufklärung als Baustein für den Erfolg einer nachhaltigen mineralischen Ressourcenwirtschaft erforderlich ist.

Schulungen können Teil dieser Aufklärung sein. Die Entwicklung und Bereitstellung von Schulungsunterlagen in Zusammenarbeit mit Bund/Ländern und Industrie bzw. den Verbänden sind sinnvolle Maßnahmen, um das Wissen und die Offenheit zu fördern und die mögliche Fehlerquote beim Einsatz zu minimieren.

Als Zielgruppen sind besonders einzubeziehen: Planer, Bauunternehmer bzw. Ausfüh- rende vor Ort sowie ausschreibende Stellen. Die Frage, ob das Thema auch im Rahmen von Ausbildungen an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsschulen im Lehrplan enthalten ist bzw. sein sollte, ist ebenfalls zu klären. Zu häufig wird das Thema nur aus Umweltsicht gelehrt – aber nicht bei den tatsächlich am Bau Beteiligten.

4.5. Image und klarer Auftrag – Wiederverwertung politisch gewollt

Generell scheint ein gesellschaftlicher und politischer Konsens im Sinne der Wieder- verwertung mineralischer Abfälle zu bestehen. Aber er muss noch stärker als klare und eindeutige Botschaft vermittelt werden.

Ausgedrückt werden müsste der Wille, diese Stoffe nicht zu deponieren: Der Einsatz von Ersatzbaustoffen als dem größten Abfallstrom ist elementarer Bestandteil der Kreis- laufwirtschaft, und eine Wiederverwendung ist gewünscht.

Ein reines Verabschieden der Ersatzbaustoffverordnung reicht nicht aus, diesen Wil- len zu vermitteln. Deswegen bedarf es weiterer und begleitender Maßnahmen, die im Rahmen der Umsetzung dieser Verordnung definiert und umgesetzt werden müssen.

Ein Ansatz kann hier möglicherweise auch eine Imagekampagne sein, die von Seiten der öffentlichen Hand unterstützt wird und zu einer erfolgreichen Umsetzung der Verordnung beiträgt.

5. Literatur

[1] Dehoust, G.; Küppers, P.; Gehardt, P.; Rheinberger, U.; Hermann, A.: Aufkommen, Qualität und Verbleib mineralischer Abfälle. Endbericht im Auftrag des Umweltbundesamtes, Öko-Institut e.V. (Hrsg.): Darmstadt, Mai 2008

[2] Gem.RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher- schutz IV - 3 - 953 - 26308 - IV - 8 - 1573 - 30052 - und des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr - VI A 3 - 32-40/45 - v. 09.10.2001: Anforderungen an den Einsatz von mineralischen Stoffen aus Bautätigkeiten (Recycling-Baustoffe) im Straßen- und Erdbau. Ministerialblatt (MBl. NRW.), Ausgabe 2001, Nr. 76 vom 3.12.2001, Seite 1493 bis 1506 [3] Gem.RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz - VI A 3 - 32 - 40/45 - und des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr IV - 3 - 953-26308 - IV - 8 - 1573-30052 - v. 09.10.2001: Güteüberwachung von mineralischen Stoffen im Straßen- und Erdbau. Ministerialblatt (MBl. NRW.), Ausgabe 2001, Nr. 78 vom 13.12.2001, Seite 1525 bis 1534

[4] Gem.RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher- schutz IV - 3 - 953-26308 - IV - 8 - 1573-30052 - und des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr - VI A 3 - 32 - 40/45 - v. 09.10.2001: Anforderungen an die Güteüberwachung und den Einsatz von Hausmüllverbrennungsaschen im Straßen- und Erdbau.

Ministerialblatt (MBl. NRW.), Ausgabe 2001, Nr. 77 vom 4.12.2001, Seite 1507 bis 1524 [5] Gem.RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz IV - 3 953-26308 - IV - 8 - 1573-30052 - und des Ministeriums für Verkehr, Energie und Landesplanung - III A 3 - 32-40/45 - v. 14.9.2004: Anfor-derungen an die Güteüberwachung und den Einsatz von Metallhüttenschlacken im Straßen-und Erdbau. Ministerialblatt (MBI.NRW.), Ausgabe 2004, Nr. 34 vom 13.9.2004, S. 829 bis 844

[6] Gem.RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher- schutz IV - 3 - 953-26308 - IV - 8 - 1573-30052 - und des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr - VI - A 3 - 32-40/45 - v. 09.10.2001: Anforderungen an den Einsatz von mineralischen Stoffen aus industriellen Prozessen im Straßen-und Erdbau. Minis- terialblatt (MBI.NRW.), Ausgabe 2001, Nr. 75 vom 30.11.2001, Seite 1471 bis 1492

[7] Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (Hrsg.): Mitteilung M20 (LAGA M20): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen – Technische Regeln – Stand: 6.

November 1997. Erich Schmidt Verlag, Neuburg, 1998

[8] Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (Hrsg.): Mitteilung M20 (LAGA M20): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen – Technische Regeln – Allgemei- ner Teil, Überarbeitung vom 6.11.2003. www.laga-online.de, Mainz, November 2003 [9] Onkelbach, A.: Handbuch Ersatzbaustoffe – Grundlagen für den Einsatz im Straßen- und Erd-

bau. REMEX Mineralstoff GmbH (Hrsg.): Düsseldorf, 2014

[10] Schaub, M.: Viel Schotter für den Schotter. In RECYCLING magazin, Ausgabe 04/2015, ATEC Business Information (Hrsg.): München, 2015

[11] Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Produzierendes Gewerbe – Tätige Personen und Umsatz im Baugewerbe. www.destatis.de, Wiesbaden, Februar 2015

[12] Stein-Verlag Baden-Baden GmbH: Baustoffrecyclingwerke Deutschland (Datenlieferung 09/2013), Iffezheim, 2013

[13] Verordnung zur Festlegung von Anforderungen für das Einbringen und das Einleiten von Stoffen in das Grundwasser, an den Einbau von Ersatzbaustoffen und für die Verwendung von Boden und bodenähnlichem Material. Arbeitsentwurf der Bundesregierung vom 31.10.2012

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar

Thomé-Kozmiensky, K. J. (Hrsg.): Mineralische Nebenprodukte und Abfälle 2 – Aschen, Schlacken, Stäube und Baurestmassen – ISBN 978-3-944310-21-3 TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky

Copyright: Professor Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Karl J. Thomé-Kozmiensky Alle Rechte vorbehalten

Verlag: TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky • Neuruppin 2015

Redaktion und Lektorat: Professor Dr.-Ing. habil. Dr. h. c. Karl J. Thomé-Kozmiensky, Dr.-Ing. Stephanie Thiel, Elisabeth Thomé-Kozmiensky, M.Sc.

Erfassung und Layout: Ginette Teske, Sandra Peters, Janin Burbott, Claudia Naumann-Deppe, Anne Kuhlo

Druck: Mediengruppe Universal Grafische Betriebe München GmbH, München

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur aus- zugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhand- lungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien, z.B. DIN, VDI, VDE, VGB Bezug genommen oder aus ihnen zitiert worden sein, so kann der Verlag keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.