P ROTECT BIO II

B

EURTEILUNG DERZ

UVERLÄSSIGKEIT DESS

CHUTZWALDES AMB

EISPIELS

ACHSELN(M

ASSNAHMENBEURTEILUNG)

Projektbericht

Dezember 2010

Josef Berwert, Beat Ettlin, Maria Stettler belop gmbh

Tulpenweg 2 6060 Sarnen

Titelbild:

Musbord, Sachseln, 1997 (Einzugsgebiet des Edisriederbachs)

Zusammenfassung

Mit Protect liegt ein Konzept vor anhand dem die Funktion und Schutz- wirkung von technischen Bauten zum Schutz vor Naturgefahren beurteilt wer- den kann. Orientiert an diesen Grundlagen wird ein Vorgehen zur Einstufung des Schutzwaldes bezüglich Schutzzuverlässigkeit erarbeitet. Im vorliegenden Bericht wird die Massnahmenbeurteilung, ein Teil dieses Vorgehens, anhand des Fallbeispiels flachgründiger Rutschungen in den Einzugsgebieten der Sachsler Wildbächen differenziert und Vorschläge zur Anpassung in Zusam- menhang mit Rutschungen diskutiert.

Im Einzugsgebiet der Sachsler Wildbäche können Anriss-, Transit- und Ablagerungsgebiet räumlich nicht klar differenziert werden. Wir schlagen des- halb, basierend auf den Erkenntnissen im Untersuchungsgebiet Sachseln (OW) vor, wenn Gefährdung des Schadenpotenzials indirekt ist, in der Grobbeurtei- lung von Schutzwald in Zusammenhang mit Rutschungen auf die Differenzie- rung der Prozessräume zu verzichten.

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigten, dass sich die Mehrheit der Rutschungen mit Geschiebeeintrag in Wildbäche in einem gerinne- und run- sennahen Bereich ereignet. Basierend auf dieser Erkenntnis empfehlen wir die Massnahmenbeurteilung auf einen durch Prozess- und Lokalkennern festgeleg- ten Bereich zu konzentrieren.

Nur wenn die Verjüngung gesichert ist, kann der Schutzwald nachhaltig seine Funktion wahrnehmen. Wir sind deshalb der Meinung, dass Verjüngung innerhalb der Dauerhaftigkeit eine wesentliche Rolle spielt. In die Massnah- menbeurteilung fliessen die Waldmerkmale Entwicklungsstufe, Baumartenmi- schung, Deckungsgrad, Lücken, Stabilitätsträger sowie äussere Gefährdungs- bilder ein.

Aus der Bearbeitung wurde deutlich, dass es möglich ist die Begriffe, die zur Beurteilung von technischen Bauwerken verwendet werden weitgehend auf die Bewertung von Schutzwald zu übertragen. Zudem stellen wir eine enge Verknüpfung zum Konzept Nachhaltigkeit im Schutzwald (NaiS) her.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung

A. Einleitende Informationen

1 Einleitung...3

2 Projektgebiet ...4

B. Methode Protect BIO 3 Systemabgrenzung ...5

4 Grobbeurteilung ...7

4.1 Vorgaben aus Protect Bio ...7

4.2 Vorgehen und Anpassungen der Grobbeurteilung ...8

4.3 Diskussion des vorgeschlagenen Vorgehens...10

5 Massnahmenbeurteilung...12

5.1 Vorgaben aus Protect Bio & Protect ...12

5.2 Begriffe & Vorgehen der Massnahmenbeurteilung...14

5.3 Nutzungsanforderungen – Nutzungspotential ...15

5.4 Entwurf ...16

5.4.1 Entwurfsarbeit...16

5.4.2 Anforderungen ...16

5.4.2.1 Tragsicherheit...17

5.4.2.2 Gebrauchstauglichkeit...18

5.4.2.3 Dauerhaftigkeit ...19

5.4.3 Zuverlässigkeit...20

5.5 Tragwerksanalyse & Nutzung ...24

5.6 Nutzung...24

5.7 Erhaltung...24

C. Fallbeispiel 6 Umsetzung des entworfenen Vorgehens in Sachseln OW...25

6.1 Datengrundlagen ...25

6.2 Waldentwicklung und Ereignisse im Untersuchungsgebiet ...25

6.3 Systemabgrenzung ...26

6.4 Grobbeurteilung ...28

6.5 Nutzungsanforderung & Entwurfsarbeit...29

6.6 Massnahmenbeurteilung...29

D. Schlussbemerkungen 7 Abschliessende Gedanken zu Protect Bio II & Ausblick...33 Literatur

Abbildungen Anhang

A Einleitende Informationen 1 Einleitung

Die Funktion und Schutzwirkung von technischen Bauwerken zum Schutz vor Naturgefahren werden nach dem Beurteilungskonzept ‚Protect’ (Bol- linger et al., 2008) mit dem Formular ‚Protect-me’ beurteilt. Analog dazu soll der Schutzwald betreffend Schutzzuverlässigkeit eingestuft werden können. Die Wirksamkeit soll in ein Verhältnis zur Risikoreduktion gestellt werden können um daraus die Nutzen abzuleiten. Dies ist wichtig um auch in Zusammenhang mit biologischen Schutzmassnahmen die Kosten-Wirksamkeit zu diskutieren.

Letztlich sollen Vergleiche zwischen verschiedenen Schutzmassnahmen mög- lich sein. Orientiert an ‚Protect’ soll ein Beurteilungskonzept für Schutzwald entwickelt werden. Das Bundesamt für Umwelt beauftragt zur Erarbeitung die- ser Thematik verschiedene Ingenieurbüros. In Teilschritten wird die entworfene Methodik (Wasser & Perren, 2009; Bollinger et al., 2008) geprüft und differen- ziert. Wir betrachten es als Voraussetzung, dass Kenntnisse über die Konzepte

‚Protect’, ‚Protect Bio’ und ‚NaiS’ vorliegen und erläutern diese nicht weiter.

Im April 2010 vergab das Bundesamt für Umwelt der belop gmbh die Bearbeitung der Massnahmenbeurteilung in Protect Bio Phase II für die Pro- zesse Rutschung und Hangmure. Die Vorschläge aus Phase I sollen an einem Fallbeispiel geprüft und bei Bedarf ergänzt werden. Im Zentrum steht die Beur- teilung der Zuverlässigkeit von Schutzwäldern auf potentiellen Rutschflächen.

Die Einzugsgebiete der Sachsler Wildbäche (Edisriederbach, Totenbielbach, Dorfbach) stellen aufgrund der zahlreichen Ereignissen und der umfassenden Dokumentation ein optimales Untersuchungsgebiet dar.

Der Bericht gliedert sich übergeordnet in vier Teile:

A. Einleitende Informationen B. Methode Protect Bio C. Fallbeispiel

D. Schlussbemerkungen

Die Teile B. und C. fliessen teilweise ineinander, da die Methode an- hand des Fallbeispiels bearbeitet wurde. Grundsätzlich orientierten wir uns stark am Vorgehen gemäss Protect Bio. Demzufolge lehnt sich auch die Struk- tur stark an dieses Vorgehen. Wir stellen jedem bearbeiteten Schritt das Vorge- hen gemäss Protect Bio, d.h. Wasser & Perren (2009) beziehungsweise Protect (Bollinger et al., 2008) voran und nehmen anschliessend Stellung dazu.

Im Rahmen dieses Auftrages wird bekannte, gängige Literatur bearbei- tet. Es ist aus zeitlichen Gründen nicht möglich die Kriterien und Argumente breit und vollständig mit entsprechenden Angaben aus der Forschung zu be- gründen.

Die Konzepte ‚Protect’, ‚Pro- tect Bio’ und ‚Nais’ bilden die Ausgangslage.

Auftrag.

Aufbau des Berichts.

2 Projektgebiet

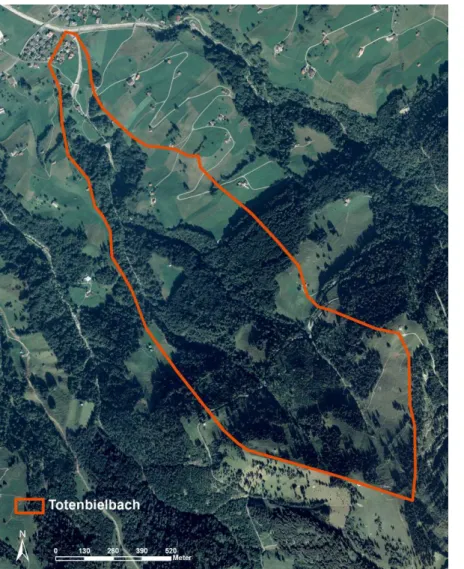

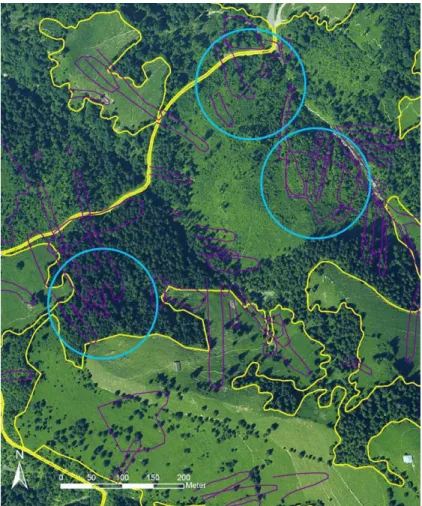

Teil des Auftragbeschriebs ist, dass wir die Bearbeitungen anhand der Erkenntnisse und Erfahrungen in den Einzugsgebieten der Sachsler Wildbäche Dorfbach, Edisriederbach und Totenbielbach durchführen. Aufgrund der Ver- bautätigkeiten im Dorfbach und der geringeren Dichte an Ereignissen entschie- den wir, uns auf das Einzugsgebiete des Totenbielbachs zu konzentrieren (Abbildung 1).

Von den Quellen auf 1500 bis 2000 m ü. M. [Meter über Meer] führen die Gerinne über sehr steile, teils tief eingeschnittene Flanken südöstlich des Dorfs Sachseln in den Sarnersee. Die Böden sind im ganzen Gebiet mehrheit- lich flachgründig und felsig. Anfang 1980er Jahren war die orografisch rechte Talseite des Sarneraatals von heftigen Föhnsturmereignissen betroffen. Grös- sere Flächen überalterter Bestände in den Einzugsgebieten der Sachsler Wild- bäche wurden zerstört. Ausgehend von den Windwurfflächen zerstörten Bor- kenkäferinfektionen weitere Waldbereiche. Bei den heftigen Niederschlägen 1984, 1997 und 2005 kam es in den Einzugsgebieten der Sachsler Wildbäche in der Folge zu einer grossen Anzahl Rutschungen. Die Entwicklungen und Massnahmen in den Einzugsgebieten wurden ausführlich dokumentiert und bieten die Grundlage für die Untersuchung im Rahmen von Protect BIO II.

Abbildung 1: Das Einzugsgebiet des Totenbielbachs, oberhalb des Weilers Edisried gilt als Projektgebiet (Datengrundlage: Orthophotoplan 2005, Landkarte 1:25’00 swisstopo).

Der Totenbielbach steht im Zentrum der Bearbeitung.

Das Einzugsgebiet des To- tenbielbachs.

B Methode Protect Bio 3 Systemabgrenzung

Generell soll nur Wald betrachtet werden, der in Zusammenhang mit Rutschungen relevant ist. Wesentlich sind diesbezüglich Kenntnisse über Schadenpotential, Gefahrenpotential, die Beziehung zwischen Schaden- und Gefahrenpotential, Kenntnisse über Ereignisse sowie Angaben von Lokalken- nern. Generell werden nur Waldgebiete beurteilt, die eine Schutzfunktion in Zusammenhang mit flachgründigen Rutschungen haben. Sind die oben darge- stellten Themen in einer Gefahrenkarte, einem Ereigniskataster oder anderen Gefäss zusammengefügt, können diese als Datengrundlagen in die Systemab- grenzung integriert werden.

Sind diese Informationen nicht vorhanden, macht Bollinger et al. (2008) einen Vorschlag, welche Grundlagen beigezogen werden können: Karte der Phänomene, Gesamtsystem und Interaktionen zwischen Teilprozessen, Szena- rien inklusive Extermereignisse, geologisch-hydrogeologische Modelle mit Hangprofilen sowie Gefahrenbeurteilung basierend auf den Empfehlungen des Bundes sowie der AGN-Methode (Bollinger et al., 2005).

Je nach Schutzobjekt erfolgt die Systemabgrenzung unterschiedlich.

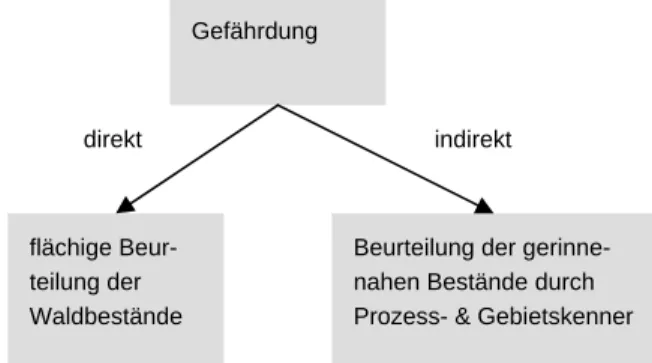

Wirken die Rutschungen direkt auf das Schutzobjekt, soll die ganze Waldfläche beurteilt werden. Sind die Folgen indirekt, das heisst über ein Gerinne, kann die Systemabgrenzung nach dem nachfolgend erläuterten Vorgehen erfolgen (Abbildung 2). Es muss ein Augenmerk darauf gerichtet werden, dass der Pro- zess Rutschung im Zentrum der Beurteilung liegt. Es darf auf keinen Fall eine Vermischung mit dem Prozess Wildbach statt finden.

Abbildung 2: Ist eine direkte Wirkung von Hangmuren auf das Schadenpotenzial gegeben, wird die ganze Waldfläche ansonsten nur die gerinnenahen Bestände beurteilt.

Als Beurteilungseinheit für die Grobbeurteilung wählten wir, orientiert am Projektgebiet Sachseln, die Grösse ‚Einzugsgebiet’ von Fliessgewässern.

Mit einer GIS-Analyse können die Einzugsgebiete abgegrenzt werden. Als Grundlage gilt das digitale kantonale Gewässernetz. Besteht ein Einzugsgebiet aus mehreren grossflächigen Teileinzugsgebieten, die als ‚eigene’ Systeme betrachtet werden können, werden diese als Beurteilungseinheit angenommen (Prozess, Geologie, Topografie, Abflussregime, Schadenpotenzial).

Ist die Gefährdung durch Rutschungen via ein Gerinne indirekt auf ein Schadenpotenzial, schlagen wir vor nur den Waldbereich zu betrachten, von dem aus Rutschungen bis ins Gerinne gelangen können. Zentral ist dabei, dass

Nur Waldungen mit Schutz- funktion beurteilen.

Einzugsgebiet als Beurtei- lungseinheit annehmen.

Massnahmenbeurteilung in gerinnenahen Waldarealen.

Gefährdung

flächige Beur- teilung der Waldbestände

Beurteilung der gerinne- nahen Bestände durch Prozess- & Gebietskenner

indirekt direkt

diese Abgrenzung durch Prozess- und Gebietskenner vorgenommen wird.

Gertsch (2009) zeigte auf, dass 75 % der Auslösepunkte von Rutschungen näher als 100 m, 90 % näher als 150 m zum Gerinne lagen. Diese Bereiche können bei der Bezeichnung des Untersuchungsgebiets Anhaltspunkte liefern.

Dabei ist zu beachten, dass für die Ausscheidung der gerinnenahen Bestände alle bedeutenden Gräben durch Prozess- und Gebietskenner überprüft und allenfalls zum Untersuchungsgebiet dazu genommen werden. Auf Basis der Grobbeurteilung und der Feldaufnahmen können die Grenzen der Beurtei- lungseinheiten jederzeit angepasst werden, falls dies nötig und sinnvoll ist. So sollten beispielsweise Waldareale, die auf Grund der Hangneigung positiv dis- poniert sind für Rutschungen und zudem bereits Ereignisse in diesen Gebieten dokumentiert sind, ebenfalls berücksichtigt werden.

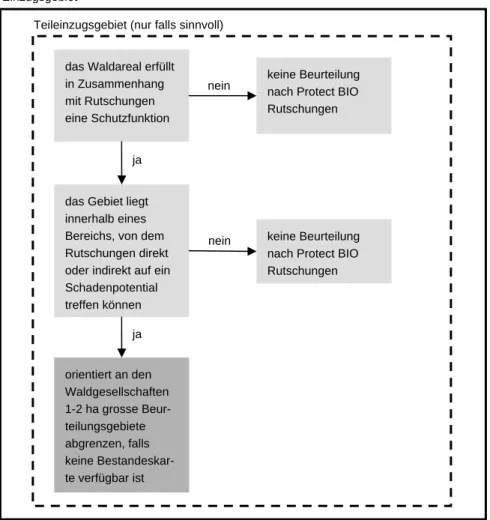

Besteht vom Untersuchungsgebiet keine Bestandeskarte, werden ori- entiert an Waldmerkmalen wie Deckungsgrad, Entwicklungsstufe und Waldge- sellschaft 1-2 ha [Hektaren] grosse, weitgehend homogene Beurteilungseinhei- ten abgegrenzt. Auf dieser Ebene werden die in Kapitel 5.4 beschriebenen Pa- rameter erfasst (Abbildung 3).

Aus den Resultaten der Beurteilungen können in einem weiteren Bear- beitungsschritt, der Wirkungsbeurteilung, Aussagen zur Zuverlässigkeit des Schutzwaldes der gerinnenahen Bereichen sowie zusätzlich betrachteter Waldareale formuliert werden.

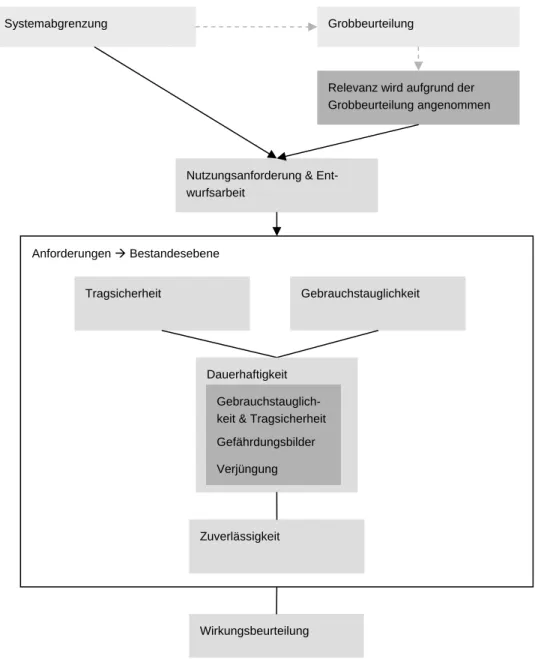

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Systemabgrenzung zur Durchführung der Mass- nahmenbeurteilung von Wald betreffend Schutzwirkung gegen Rutschungen.

das Waldareal erfüllt in Zusammenhang mit Rutschungen eine Schutzfunktion

keine Beurteilung nach Protect BIO Rutschungen

ja

nein

das Gebiet liegt innerhalb eines Bereichs, von dem Rutschungen direkt oder indirekt auf ein Schadenpotential treffen können

keine Beurteilung nach Protect BIO Rutschungen nein

orientiert an den Waldgesellschaften 1-2 ha grosse Beur- teilungsgebiete abgrenzen, falls keine Bestandeskar- te verfügbar ist

ja Einzugsgebiet

Teileinzugsgebiet (nur falls sinnvoll)

4 Grobbeurteilung

4.1 Vorgaben aus Protect Bio

Mit der Grobbeurteilung soll die Relevanz der zu analysierenden Schutzmassnahme grob beschrieben werden. Zudem kann mit der Grobbeurtei- lung abgeschätzt werden, ob die ausführlichere Massnahmenbeurteilung not- wendig ist. Im Grenzfall wird immer davon ausgegangen, dass eine Relevanz besteht.

Die Grobbeurteilung erfolgt ohne Feldbegehung, anhand allgemein ver- fügbarer Grundlagen. Zur effizienteren Bearbeitung ist es sinnvoll eine Person mit Gebiets- und lokalen Prozesskenntnissen einzusetzen.

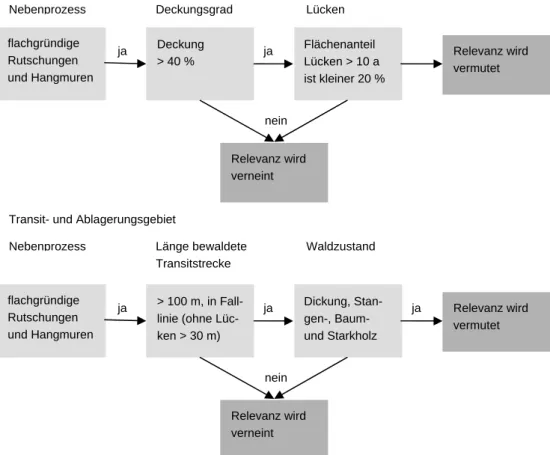

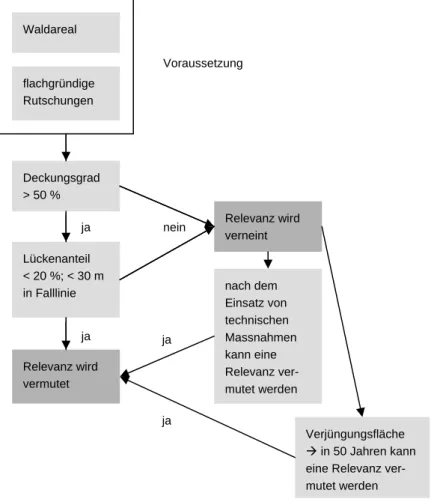

Protect (Bollinger et al., 2008) sieht vor, dass die Grobbeurteilung für das Entstehungsgebiet und Transit- bzw. Ablagerungsgebiet unabhängig er- folgt. In Entstehungs- und Infiltrationsgebieten werden die Kriterien Deckungs- grad und Lücken beigezogen, in Transit- und Ablagerungsgebieten offene Be- reiche in Falllinie sowie der Waldzustand (Abbildung 4). Als Grundlagen sollen Gefahrenhinweiskarten, Schutzwaldkarten, topografische Karten, Bestandes- karten, Luftbilder, Ereigniskarten und weitere Materialien beigezogen werden.

Im Zentrum der Analyse stehen flachgründige Rutschungen. Mittel- und tief- gründige Rutschungen werden nicht wesentlich berücksichtigt, da für diese Ereignisse die Waldwirkung in Frage gestellt ist.

Abbildung 4: Vorgehen Grobbeurteilung der Massnahme Schutzwald nach Protect Bio (Was- ser & Perren, 2009).

Grundlagen und Informatio- nen zum Prozess.

Grundlagen und Informatio- nen zur Massnahme Schutz- wald.

Relevanz wird vermutet flachgründige

Rutschungen und Hangmuren

Deckung

> 40 %

Flächenanteil Lücken > 10 a ist kleiner 20 % Entstehungsgebiet/Infiltrationsgebiet

Nebenprozess Deckungsgrad Lücken

Relevanz wird verneint

nein ja ja

flachgründige Rutschungen und Hangmuren

> 100 m, in Fall- linie (ohne Lüc- ken > 30 m)

Dickung, Stan- gen-, Baum- und Starkholz Transit- und Ablagerungsgebiet

Nebenprozess Länge bewaldete

Transitstrecke

Waldzustand

Relevanz wird verneint

nein ja

ja Relevanz wird

vermutet ja

4.2 Vorgehen und Anpassungen der Grobbeurteilung

Die Grobbeurteilung wird nur in Waldarealen durchgeführt. Wie in der Systemabgrenzung dargestellt, wird unterschieden, ob die Rutschung direkt oder indirekt auf ein Schadenpotenzial wirkt.

Als Betrachtungsraum schlagen wir primär Bestände vor. Generell soll die Abgrenzung grosszügig erfolgen. Anhand von Diskussionen mit Lokalken- nern wird festgelegt, ob es sich um flachgründige oder mittel- bzw. tiefgründige Rutschungen handelt. Für mittel- und tiefgründige Rutschungen wird keine Schutzfunktion vom Wald vermutet. Gebiete, in denen nur mittel- und tiefgrün- dige Rutschungen vorkommen, werden nicht weiter analysiert, das heisst es wird keine Massnahmenbeurteilung durchgeführt, da davon ausgegangen wird, dass der Wald wenig bis keine Schutzfunktion in Zusammenhang mit Rut- schungen und Hangmuren wahrnimmt.

Der Deckungsgrad ist eine geeignete Messgrösse um Aussagen zur Bestockung der Waldfläche zu machen. Zur Sicherung vor Rutschungen ist die Bestockung ein wesentliches Argument. In Bestandeskarten ist der Deckungs- grad in der Regel aufgeführt. Wir übernehmen für die Grobbeurteilung diese Werte (ab Stangenholz). Ansonsten kann mit Hilfe von aktuellen Orthopho- toplänen [OPP] der Deckungsgrad auf Bestandesebene grob geschätzt werden.

Ist der Deckungsgrad grösser als 50 % kann die Grobbeurteilung weiter geführt werden. Das Kriterium zur Erfüllung der Schutzfunktionsvermutung ist gegeben.

Handelt es sich um einen Bestand, der verjüngt wurde und die Schutzfunktion demzufolge aufgrund des tiefen Deckungsgrades in Frage gestellt, soll beurteilt werden, ob in den kommenden 50 Jahren (Beurteilungshorizont Protect Bio) ein Deckungsgrad von 50 % erreicht wird. Falls angenommen werden kann, dass der Grenzwert erfüllt wird und der Wald damit die Schutzfunktion wahrnimmt, kann für diesen Bestand eine Schutzfunktion angenommen werden. Bei der Beurteilung werden ausserordentliche Ereignisse wie Insektenbefall, Sturm- oder Brandschäden nicht berücksichtigt.

Parallel zum Deckungsgrad wird auf dem OPP der Lückenanteil grob geschätzt. Lücken gelten als potentielle Erosions- und damit Anrissgebiete von Rutschungen und sollten deshalb nicht mehr als 20 % der Beurteilungsfläche ausmachen. In Zusammenhang mit der Waldfunktion in Transitgebieten von Rutschungen ist es wesentlich, dass die Lücken in Falllinie nicht grösser als 30 m sind (Wasser & Perren, 2009).

Wenn weitere Einflüsse die Schutzwirkung in Frage stellen (z.B. nicht funktionierende Drainagen führen Wasser in ein Gebiet und können Rutschun- gen verursachen; durch in Stand stellen der Drainagen wird die Rutschgefahr minimiert), die jedoch mit forstwirtschaftlichen oder technischen Massnahmen behoben werden können, wird angenommen, dass der Wald die Schutzfunktion erfüllt.

Die Schutzfunktion von Wald im Zusammenhang mit Rutschungen wird dann vermutet, wenn es in einem Gebiet zu flachgründigen Rutschungen kom- men kann, beziehungsweise solche Ereignisse dokumentiert sind, der De- ckungsgrad grösser als 50 % geschätzt wird und davon ausgegangen wird, dass der Anteil an Lücken nicht grösser ist als 20 % der Beurteilungseinheit (i.d.R. der Bestand). Handelt es sich um eine Verjüngungsfläche, die in 50 Jah- ren eine Schutzfunktion übernimmt oder mit technischen Massnahmen die

Grundlagen und Informatio- nen zum Prozess.

Deckungsgrad.

Lückenanteil.

Technisches Versagen.

Schutzfunktion wird ange- nommen.

Schutzfunktion hergestellt werden kann, wird die Schutzfunktion ebenfalls an- genommen. Der nächste Bearbeitungsschritt, die Massnahmenbeurteilung wird nur in Flächen durchgeführt, in denen eine Schutzfunktion angenommen wird (Abbildung 5).

Abbildung 5: Bearbeitungsschritte Grobbeurteilung.

Wir gehen davon aus, dass von Wald der in Zusammenhang mit Rut- schungen als Schutzwald ausgeschieden wurde eine Schutzwirkung ange- nommen werden kann. Wichtig ist, dass berücksichtigt wird, auf welchen Grundlagen die Schutzwaldausscheidung basiert. Es muss in jedem zu beurtei- lenden Gebiet genau geprüft werden, ob mit der bestehenden Schutzwaldkarte, die wesentlichen Informationen zu Prozess und Wald einfliessen. Als Situation in der die Schutzwirkung in Schutzwald fraglich ist, stellen wir uns Standorte vor, an denen sich kein Wald mit Schutzwirkung etablieren kann, es sich jedoch um einen Waldstandort handelt und dieser auch eine Schutzfunktion überneh- men müsste. Solche Situationen sind beispielsweise in hohen Lagen, in Berei- chen in denen sich Wald kaum noch etablieren kann, denkbar. Daraus folgern wir: In den meisten Fällen besteht im Unterschied zu einem technischen Bau- werk der Wald bereits, wenn die Grobbeurteilung durchgeführt wird. Weil der Wald als Schutzwald ausgeschieden wurde, kann davon ausgegangen werden, dass er eine Schutzwirkung hat und die Grobbeurteilung folglich weggelassen werden kann.

Deckt die Schutzwaldaus- scheidung alle Prozess- und Waldinformationen ab, erüb- rigt sich die Grobbeurteilung.

Waldareal

flachgründige Rutschungen

Deckungsgrad

> 50 %

Relevanz wird verneint nein

Lückenanteil

< 20 %; < 30 m in Falllinie

ja

Relevanz wird vermutet

ja

Voraussetzung

nach dem Einsatz von technischen Massnahmen kann eine Relevanz ver- mutet werden

Verjüngungsfläche Æ in 50 Jahren kann eine Relevanz ver- mutet werden ja

ja

4.3 Diskussion des vorgeschlagenen Vorgehens

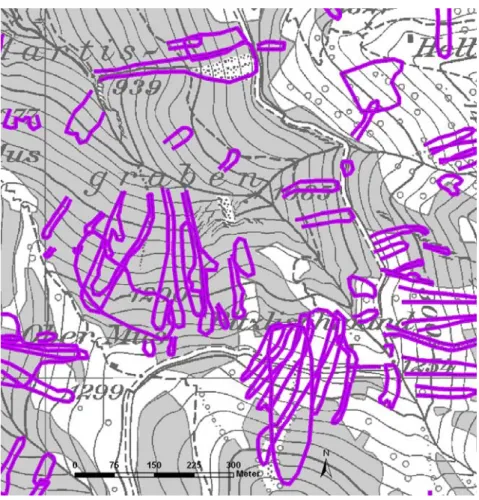

Aus der Betrachtung der Ereignisdokumentation im Einzugsgebiet der Sachsler Wildbäche wurde klar, dass Entstehungs-, Transit- und Ablagerungs- gebiet übereinander liegen können (Abbildung 6). Eine klare Differenzierung ist schwierig und eine getrennte Betrachtung im Rahmen der Grobbeurteilung aus unserer Sicht nicht sinnvoll, wenn das Gefahrenpotential indirekt wirkt. Wir schlagen deshalb vor, dass die Prozessgebiete in dem Fall nicht getrennt beur- teilt werden. Wirkt die Rutschung allerdings direkt auf ein Schadenpotential kann das Vorgehen nach Protect Bio (Wasser & Perren, 2009) angewendet werden.

Wir gehen davon aus, dass das Kriterium ‚> 100 m bewaldete Tran- sitstrecke in Falllinie’ mit dem Kriterium ‚Lückenanteil’ abgedeckt werden kann.

Das Kriterium ‚Waldzustand’ ist bedeutend in Transit- und Ablagerungsgebie- ten. Im Untersuchungsgebiet Sachseln kann kein Ablagerungsgebiet abge- grenzt werden. Deshalb schlagen wir vor diesen Faktor nur in Gebieten zu be- rücksichtigen in denen die Prozessräume deutlich abgegrenzt werden können, resp. das Schadenpotenzial direkt im Ablagerungsgebiet liegt.

Abbildung 6: Einzugs-, Transit- und Ablagerungsgebiet können übereinander liegen (Aus- schnitt Einzugsgebiet Sachsler Wildbäche). Eine unabhängige Analyse im Rahmen der Grob- beurteilung scheint deshalb nicht sinnvoll (violette Linien = Rutschereignisse (einzelne Hang- muren oder Gebiete mit nahe beieinander liegende, mehrere Hangmuren); Datengrundlage:

Landeskarte der swisstopo 1:25'000).

Im Rahmen der Expertendiskussion wurde klar kommuniziert, dass nur Waldareale betrachtet werden. Bereiche, die zwar bewaldet, jedoch nicht als Wald ausgeschieden sind, werden nicht analysiert. Ebenso fliessen keine Area- le in die Betrachtung ein, die als potentielle Waldstandorte angenommen wer- den könnten, aktuell aber nicht bestockt sind. Wir greifen auf die bereinigten

Differenzierung der Prozess- räume bei direkter Wirkung der Rutschung auf das Scha- denpotential.

Keine Differenzierung des Prozessraums bei indirekter Wirkung auf das Schadenpo- tential.

Waldflächen des Amts für Wald und Landschaft (AWL) des Kantons Obwaldens zurück.

Bei der Beurteilung betreffend Gründigkeit von Rutschungen schlagen wir vor neben Ereignisdokumentationen auf das Wissen von Lokalkennern zu- rück zu greifen. Basierend auf der Voraussetzung, dass die Grobbeurteilung nicht vertiefte Informationen einbezieht und mit geringem Aufwand durchgeführt werden soll, empfehlen wir im Zweifelsfall grosszügig davon auszugehen, dass Relevanz vermutet werden kann.

Rickli (2001) stellt in der Analyse der Rutschereignisse in Sachseln vom 15. August 1997 fest, dass es zu deutlich mehr Rutschungen in aufgelösten Beständen und solchen mit Jungwuchs oder Schadenflächen (Sturm, Schäd- lingsbefall) kam als in mittleren bis alten, stufigen, dem Standort angepassten Beständen mit wenig Lücken (Abbildung 5). Konkrete Angaben zum Deckungs- grad in Zusammenhang mit Rutschungen sind in der Wegleitung zur Nachhal- tigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald [NaiS] (Frehner et al., 2005) aufge- führt: Einen Deckungsgrad ab Stangenholzalter von dauernd >/= 40 % gilt als minimale, dauernd und kleinflächig >/= 60 % als optimale Anforderung. Wasser

& Perren (2009) übernehmen die 40 % als kritische Deckungsgrad-Grenze in der Grobbeurteilung. Aufgrund der Erkenntnisse von Rickli (2001), der Bege- hung der Bestände im Einzugsgebiet des Totenbielbachs und der kritischen Betrachtung der OPP sowie den LiDar-Aufnahmen schlagen wir vor die Grenze auf 50 % zu erhöhen (Abbildung 7).

Parallel dazu empfehlen wir mit zu berücksichtigen, ob es sich um ei- nen Bestand handelt, der in den kommenden 50 Jahren die Relevanz vermutet wird. Damit bezwecken wir, dass Waldgebiete, in denen eine Verjüngung einge- leitet wurde und demzufolge die Deckungsgrad-Grenze kurzfristig nicht mehr erfüllt wird, in der Beurteilung berücksichtigt werden. Nach Einleitung der Ver- jüngung zur langfristigen Sicherung der Funktionsfähigkeit ist es unserer Mei- nung nach möglich, dass die Relevanz vorübergehend in Frage gestellt ist. Dies gilt ebenfalls für Phasen nach Ereignissen und den darauf folgenden Mass- nahmen (z.B. Erlenpflanzung).

Lokalkenner einbeziehen.

Grenze Deckungsgrad 50 %.

Verjüngung – vorübergehend Relevanz verneint.

Abbildung 7: Rickli (2001) zeigte, dass sich in Waldarealen mit Jungwald, Schadenflächen oder aufgelösten Beständen bedeutend mehr Rutschungen pro Hektare ereigneten als in stufi- gen Mischbeständen mit wenig Lücken und mittleren bis höheren Alters. Auf der Abbildung wird deutlich, dass in Anrissgebieten mehrerer Rutschungen die Waldvegetation lückig bis aufgelöst oder sehr jung ist (violette Linien = Rutschereignisse (einzelne oder umhüllende von mehreren), gelbe Linien = Bestandesgrenzen; Datengrundlage: Orthophotoplan 1996).

5 Massnahmenbeurteilung

5.1 Vorgaben aus Protect Bio & Protect

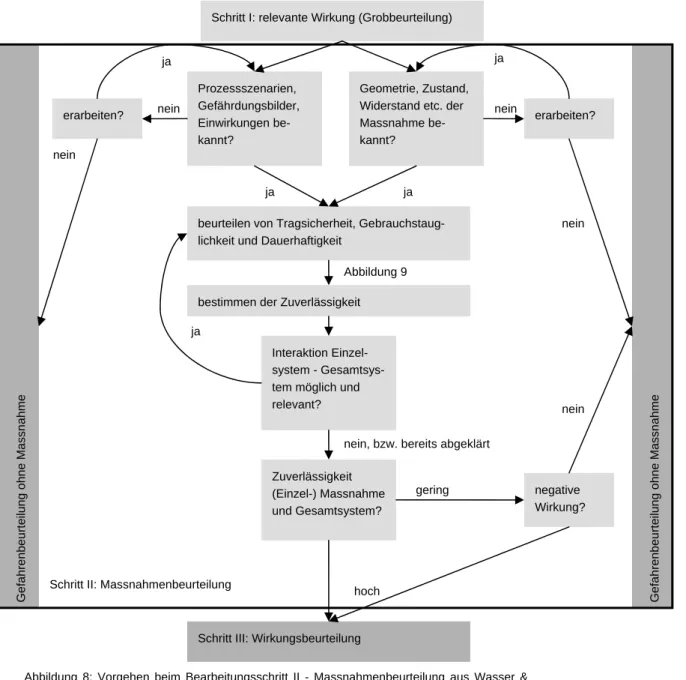

Mit der Massnahmenbeurteilung soll die Zuverlässigkeit einer Mass- nahme zum Schutz vor Naturgefahren benennt werden. Als Massnahme im technischen Sinn gelten bei Protect Bio Waldgebiete, die dieselben Ziele erfül- len und räumlich benachbart sind (Wasser & Perren, 2009). Unter Massnahme wird gemäss Protect die Massnahme zum Schutz vor Naturgefahren verstan- den (Bollinger et al., 2008). Dies heisst übertragen auf Protect Bio, der Schutz- wald ist die Massnahme.

Im Bericht von Wasser & Perren (2009) wird Zuverlässigkeit orientiert an Protect (Bollinger et al., 2008) als „Eigenschaft des Waldes, eine festgelegte Funktion unter vorgegebenen Bedingungen während einer festgelegten Zeit- dauer mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit zu erfüllen“. Die Zuverlässigkeit des Waldes wird anhand der Beurteilung von Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit festgelegt (Abbildung 8 & Abbildung 9).

Zuverlässigkeit des Waldes feststellen.

Abbildung 8: Vorgehen beim Bearbeitungsschritt II - Massnahmenbeurteilung aus Wasser &

Perren (2009) nach Protect (Bollinger et al., 2008).

Schritt I: relevante Wirkung (Grobbeurteilung)

Geometrie, Zustand, Widerstand etc. der Massnahme be- kannt?

Prozessszenarien, Gefährdungsbilder, Einwirkungen be- kannt?

erarbeiten?

erarbeiten?

Gefahrenbeurteilung ohne Massnahme Gefahrenbeurteilung ohne Massnahme

ja

nein nein ja

nein

nein beurteilen von Tragsicherheit, Gebrauchstaug-

lichkeit und Dauerhaftigkeit

ja ja

bestimmen der Zuverlässigkeit

Interaktion Einzel- system - Gesamtsys- tem möglich und relevant?

ja

Zuverlässigkeit (Einzel-) Massnahme und Gesamtsystem?

nein, bzw. bereits abgeklärt

hoch

negative Wirkung?

nein

Schritt III: Wirkungsbeurteilung

gering

Schritt II: Massnahmenbeurteilung

Abbildung 9

Abbildung 9: Bestimmungsbaum zur Festlegung der Zuverlässigkeit nach Protect (Bollinger et al., 2008).

5.2 Begriffe & Vorgehen der Massnahmenbeurteilung

Die Begriffe sind vorgegeben von Protect und Protect Bio. ‚Tragsicher- heit’, ‚Gebrauchstauglichkeit’, ‚Dauerhaftigkeit’ und ‚Zuverlässigkeit’ bezeichnen wir auch als Beurteilungsebenen. Die Waldmerkmale, die wir vorschlagen im Feld zu beurteilen, fassen wir mit dem Begriff ‚Anforderungskriterien’ zusam- men.

Die Massnahmenbeurteilung wird bei indirekter Wirkung auf das Scha- denpotenzial in gerinnenahen Beständen, deren Schutzwirkung angenommen wird (siehe Systemabgrenzung Kapitel 3) durchgeführt. Ist das Schadenpoten- zial direkt betroffen, wird in der Massnahmenbeurteilung der Waldbereich beur- teilt, in dem nach Grobbeurteilung eine Relevanz vermutet wird.

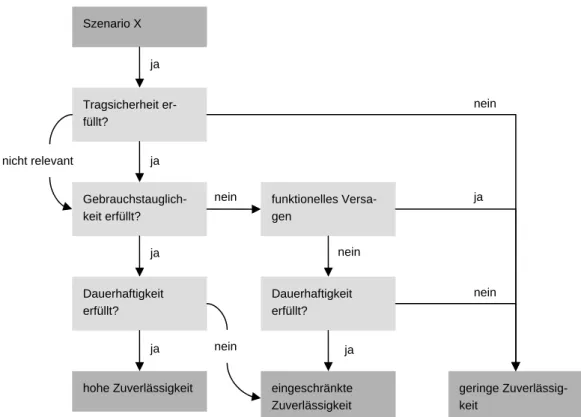

In einem ersten Schritt der Massnahmenbeurteilung werden die Nut- zungsanforderungen festgelegt. Damit soll auch die Entwurfsarbeit abgedeckt werden. In einem zweiten Schritt werden mit einem an NaiS angelehnten For- mular die Beurteilungsebenen Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und damit die Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit auf Bestandesebene beurteilt (Abbildung 10).

Szenario X

Tragsicherheit er- füllt?

Gebrauchstauglich- keit erfüllt?

Dauerhaftigkeit erfüllt?

hohe Zuverlässigkeit ja

nicht relevant ja

ja

ja

funktionelles Versa- gen

nein

Dauerhaftigkeit erfüllt?

eingeschränkte Zuverlässigkeit nein

nein

ja

geringe Zuverlässig- keit

nein

nein ja

Abbildung 10: Zusammenfassende Darstellung des entworfenen Vorgehens zur Massnah- menbeurteilung Protect Bio.

5.3 Nutzungsanforderungen – Nutzungspotential

Im Unterschied zu technischen Bauwerken kann Schutzwald nur sehr selten auf eine bestimmte Nutzungsanforderung dimensioniert werden. Es kann unter bestimmten Voraussetzungen das Nutzungspotential abgeschätzt wer- den. Wir schlagen vor, dass trotzdem der Begriff ‚Nutzungsanforderung’ ver- wendet wird um einheitliche Begriffswahl zu erfüllen.

Unter Nutzungsanforderungen werden Schutzziele für bestimmte Arten von Schadenpotenzialen formuliert. Orientiert an den Möglichkeiten des Waldes gemäss NaiS wird beschrieben vor welchen Ereignisausmassen der Wald in einem Einzugsgebiet, beziehungsweise Teileinzugsgebiet schützen kann. Die Nutzungsanforderungen werden auf Ebene Einzugsgebiet, beziehungsweise Teileinzugsgebiet formuliert.

In einem ersten Schritt wird beschrieben, bis zu welcher Nieder- schlagsmenge in einer bestimmten Zeit und Intensität davon ausgegangen werden kann, dass es zu keinen Rutschungen und bei welchen Bedingungen davon ausgegangen werden muss, dass es zu Ereignissen kommt (siehe auch

Schutzziele formulieren.

Anforderungen Æ Bestandesebene

Relevanz wird aufgrund der Grobbeurteilung angenommen Systemabgrenzung

Nutzungsanforderung & Ent- wurfsarbeit

Grobbeurteilung

Tragsicherheit Gebrauchstauglichkeit

Zuverlässigkeit

Wirkungsbeurteilung Dauerhaftigkeit

Verjüngung Gefährdungsbilder Gebrauchstauglich- keit & Tragsicherheit

Kapitel 5.4.2.1). Ist dieser Schwellenwert überschritten, kommt es nicht zwin- gend zu einem Systemkollaps, wie das Ereignis, das im Fallbeispiel beschrie- ben wird, gezeigt hat. Bei der Betrachtung von Szenarien, in denen dieser Schwellenwert überschritten wird, muss die Zuverlässigkeit anhand der wirken- den Einflussgrössen neu bestimmt werden. Da es sich beim Wald um ein kom- plexes Zusammenspiel, teils nicht erfassbarer Mechanismen handelt, ist dies schwierig. Es stellt sich die Frage, ob dies überhaupt generalisiert werden kann oder ob solche Situationen gutachtlich von Experten beurteilt werden müssen.

Bei der Beurteilung werden in einem zweiten Schritt Schwellenprozesse und Prozessverknüpfungen mit berücksichtigt. Darunter verstehen wir beispielswei- se Verklausungen, die durch den Eintrag von Altholz entstehen und bei einem Rutschungsabgang den Abfluss im Gerinne verhindern. Dadurch kommt es zu Aufstauungen und verheerende Folgen im Unterlauf (Baumgartner & Niederer, 2008). Es wird zudem erwähnt, wenn eine Waldfunktion in einem Gebiet be- sondere Bedeutung hat. Das heisst beispielsweise, wenn ein Wald besonders intensiv von Erholungssuchenden frequentiert wird (Wohlfahrtsfunktion).

5.4 Entwurf

Der Entwurf bildet das Kernstück der Massnahmenbeurteilung. Die eher allgemein formulierten Nutzungsanforderungen werden konkretisiert. Als Nutzungsdauer werden für den Schutzwald nach NaiS 50 Jahre festgelegt (Frehner et al., 2005; Grundsatz 5 (Bollinger et al., 2008)).

5.4.1 Entwurfsarbeit

Die vorhersehbar vorherrschenden Prozesse werden in der Entwurfs- arbeit benennt. In Zusammenhang mit technischen Bauwerken werden zudem Massnahmen zur Erfüllung der Gebrauchstauglichkeit festgelegt (Bollinger et al., 2008). Da der Wald in der Regel nicht aufgrund eines Schutzdefizits neu dimensioniert und angelegt wird, fällt dieser Aspekt weg. Aus unserer Sicht kann die Entwurfsarbeit mit differenzierten Nutzungsanforderungen in der Beur- teilung des Schutzwaldes abgedeckt werden. Damit der Begriff trotzdem aufge- führt wird, schlagen wir vor unter Nutzungsanforderung auch Entwurfsarbeit zu nennen (Nutzungsanforderung & Entwurfsarbeit).

5.4.2 Anforderungen

Die Anforderungskriterien werden anhand eines Formulars, das sich an das NaiS-Formular anlehnt beurteilt (siehe Anhang). Darin werden analog zu NaiS die jeweiligen Standorttypen berücksichtigt. Das heisst die minimalen An- forderungen beziehungsweise das optimale Waldbild kann unterschiedlich sein.

Jedes Gebiet wird vor Ort beurteilt. Die Einschätzungen der verschie- denen Faktoren digitalisierten wir in reduzierter Form in GIS. Das heisst, sind die minimalen Anforderungen nach NaiS für ein Kriterium erfüllt, klassierten wir dieses als ‚genügend’; sind die minimalen Anforderungen nach NaiS nicht erfüllt als ‚ungenügend’. Zur Beurteilung der Tragsicherheit sowie Gebrauchstauglich- keit zogen wir die Einschätzungen des IST-Zustands bei. Die Dauerhaftigkeit wird neben weiteren Kriterien anhand der Werte zum Zustand in 50 Jahren beurteilt. Dabei gingen wir wie folgt vor: Ist ein Anforderungskriterium zu einer Beurteilungsebene ungenügend, klassierten wir die Beurteilungsebene als un- genügend. Sind demgegenüber alle Faktoren genügend, ist auch die Beurtei-

Entwurfsarbeit wird mit den Nutzungsanforderungen abgedeckt.

Angepasstes NaiS-Formular zur Aufnahme der Informati- onen.

lungsebene mit ‚genügend’ klassiert. Die Zuverlässigkeit eruierten wir nach dem unten beschriebenen Vorgehen (Abbildung 11).

Die Aussagen zur Zuverlässigkeit jedes Waldgebiets werden in einem abschliessenden Bearbeitungsschritt im gesamten beurteilten Bereich betrach- tet. Wir schlagen vor, dass die Kriterien Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit und Verjüngung nur auf Ebene Waldareal beurteilt werden und keine Aussagen dazu auf einer höheren Ebene, beispielsweise Einzugsgebiet oder Teileinzugsgebiet gemacht werden. Unsere Untersuchungen zeigten, dass die Resultate, die Waldbilder, in der Regel sehr divers sind und es anspruchs- voll ist Aussagen zu grossflächigen Gebieten zu machen. Zudem sind Rut- schungsabgänge in der Regel das sehr lokale Zusammenspiel begünstigender Faktoren, was ebenfalls für eine eher kleinräumige Betrachtung spricht. Wert- volle Informationen bleiben damit erhalten.

Bei der Beurteilung der Anforderungskriterien empfehlen wir davon auszugehen, dass der Unterhalt, die forstwirtschaftliche Pflege sachgemäss und dem Schutzwald angepasst ausgeführt wird.

5.4.2.1 Tragsicherheit

Unter Tragsicherheit wird die Gesamtstabilität eines Waldbestandes gegenüber möglichen Szenarien verstanden. Wir schlagen vor, dass als Szena- rio die Niederschlagsmenge bis der nicht mit Rutschungsabgängen gerechnet werden muss, das heisst die Wirkungsgrenze des Schutzwaldes erreicht wird, angenommen wird. Da ein Schutzwald nur sehr selten dimensioniert wird und die Entwicklung der Schutzwirkung nur bedingt beeinflusst werden kann, muss die Wirkungsgrenze anhand von Erfahrungen abgeschätzt werden. Mit Hilfe von Ereignisdokumentationen und dem Wissen von Lokalkennern müsste es mög- lich sein für das zu beurteilende Gebiet eine Niederschlagsgrenze zu definieren ab der mit Rutschungen gerechnet werden muss (Wirkungsgrenze Schutzwald).

Wir gehen davon aus, dass die Niederschlagsmenge, die nötig ist damit sich Rutschungen ereignen unter anderem stark mit der Geologie/Bodenbeschaffen- heit und der vorherrschenden Hangneigung zusammenhängen. Gemäss Erfah- rungen in Obwalden liegt der Schwellenwert für eine starke Zunahme von flachgründigen Rutschungen und Hangmuren bei kurzen heftigen Niederschlä- gen von > 60 – 80 mm. Dieser Wert muss für andere Regionen im Rahmen der Nutzungsanforderungen hergeleitet werden. 60 mm Starkniederschlag in einer Stunde entspricht in Sachseln gemäss der Karte 'Starkniederschläge des schweizerischen Alpen- und Alpenrandgebiets' einem 100jährlichen 1-Stunden- Starkregen (Geiger et al., 1991).

In Zusammenhang mit dem Faktor Tragsicherheit spielt vor allem die mechanische Funktion des Waldes eine wesentliche Rolle (u.a. oberirdische Wuchsform, Wurzelwerk, Beeinflussung des Untergrunds durch Interzeption und Transpiration, Verbesserung der Bodendurchlässigkeit, Aggregatsstabilität durch Symbiose mit Mycorrhiza). Neben den Zugkräften auf das Wurzelwerk im Entstehungsgebiet spielt auch der Druck auf die Bäume im Transit- und Ablage- rungsgebiet eine Rolle. In beiden Fällen ist die Qualität der Verwurzelung ein zentrales Kriterium, das allerdings im Rahmen einer Bestandesbeurteilung nicht aufgenommen werden kann. Auf Bestandesebene kann aus den Angaben zur Entwicklungsstufe, der Baumartenmischung, dem Deckungsgrad sowie den Stabilitätsträgern Aussagen zur mechanischen Funktion von Wald und damit

Wirkungsgrenze anhand von Erfahrungen abschätzen.

Entwicklungsstufe, Baumar- tenmischung, Deckungsgrad und Stabilitätsträger zur Beurteilung der Tragsicher- heit.

zur Tragfähigkeit gemacht werden. Wir sind der Meinung, dass alle vier Krite- rien gemäss dem angepassten Formular nach NaiS minimal erfüllt sein müs- sen, damit davon ausgegangen werden kann, dass die Tragsicherheit erfüllt ist (Anhang, Aufnahmeformular).

Entwicklungsstufe

Bei Entwicklungsstufen ab Stangenholz kann davon ausgegangen wer- den, dass ein belastbares Wurzelwerk vorhanden ist. Allerdings ist wichtig, dass eine Mischung von mindestens zwei verschiedenen, entwicklungsfähigen Durchmesserklassen pro Hektare vorhanden ist beziehungsweise die Anforde- rungen gemäss Standortstyp erfüllt sind (u.a. Rickli (Red.), 2001).

Baumartenmischung

Entspricht die Baumartenmischung weitgehend den standörtlichen Be- dingungen kann davon ausgegangen werden, dass die maximal mögliche me- chanische Stabilität erreicht ist oder wird. Da die Baumart, die für sie am besten angepassten Voraussetzungen vorfindet, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Pflanzen weitgehend vital entwickeln.

Deckungsgrad

Deckungsgrad kann im Kontext mit den anderen Aufnahmekriterien (Baumartenmischung, Entwicklungsstufe) als indirektes Waldmerkmal betrach- tet werden, das Hinweise auf die Ausprägung des Wurzelwerks zulässt. Es wird analog zu NaiS der Deckungsgrad ab der Entwicklungsstufe Stangenholz (130 cm, BHD 12 cm) beurteilt (Frehner et al., 2005). Ausnahmen sind beispielswei- se Legföhrenwälder oder Erlendickungen. In diesen Beständen wird eine Wir- kung angenommen, obwohl 130 cm bzw. BHD 12 cm nicht erreicht werden. Die Beurteilung der Wirkung muss situativ beurteilt werden.

Stabilitätsträger

In der Krone gleichmässig entwickelte Bäume mit lotrechten Stämmen weisen auf eine gute Verankerung hin. Das Vorhandensein solcher Stabilitäts- träger betrachten wir als ein Kriterium zur Beurteilung der Tragsicherheit eines Bestandes. Wesentlich ist aus unserer Sicht auch, dass nur vereinzelte Hänger und kaum schwere, windwurfgefährdete Bäume im Bestand vorkommen. Diese können bei entsprechenden Bedingungen zur Instabilität des Bodens und damit zur Begünstigung von Rutschungsabgängen beitragen.

5.4.2.2 Gebrauchstauglichkeit

Gebrauchstauglichkeit beschreibt die Funktionstüchtigkeit auf die defi- nierten Nutzungsanforderungen während eines Ereignisses. Sie orientiert sich im Schutzwald an den standörtlichen Möglichkeiten und ist, da basierend auf den Nutzungsanforderungen, prozessspezifisch. Die standörtlichen Möglichkei- ten lassen sich am besten von den Waldgesellschaften ableiten. Mit der Be- rücksichtigung des Standorttyps und damit unterschiedlicher Anforderungen nach NaiS wird diesen weitgehend Rechnung getragen.

Die Gebrauchstauglichkeit können wir mit den Beurteilungskriterien Baumartenmischung, Deckungsgrad, Lücken und Stabilitätsträger auf Bestan- desebene erfassen. Wir sind der Meinung, dass alle vier Kriterien gemäss dem angepassten Formular nach NaiS minimal erfüllt sein müssen, damit davon ausgegangen werden kann, dass die Gebrauchstauglichkeit gegeben ist (An- hang, Aufnahmenformular).

Baumartenmischung

Entspricht die Baumartenmischung weitgehend den natürlichen Ver- hältnissen kann die höchste Stabilität während Ereignissen erreicht werden. Da die Baumart die für sie am besten angepassten Voraussetzungen vorfindet, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Pflanzen weitgehend vital ent- wickeln.

Deckungsgrad und Lücken

In Zusammenhang mit der Funktionsfähigkeit von Schutzwald im Ereig- nisfall ist von grosser Bedeutung, dass wenig Lücken vorhanden sind, das heisst der Deckungsgrad möglichst hoch ist. Einerseits wird die Rutschmasse durch flächigen Bewuchs gebremst, andererseits sind Lücken potentielle An- rissgebiete (Rickli (Red.), 2001). Der Deckungsgrad wird ab dem Stangenholz- alter beurteilt, ohne Berücksichtigung von Jungwuchs und Dickung (Frehner et al., 2005). Ausnahmen sind beispielsweise Legföhrenwälder oder Erlendickun- gen. In diesen Beständen wird eine Wirkung angenommen, obwohl 130cm bzw.

BHD 12 cm nicht erreicht werden. Die Beurteilung der Wirkung muss situativ beurteilt werden.

Stabilitätsträger

Instabile, windwurfgefährdete Bäume können im Ereignisfall die Funkti- onsfähigkeit des Schutzwaldes in Frage stellen. Zudem kann die Disposition für ausserordentliche Ereignisse wie Windwurf oder Insektenkalamitäten erhöht sein. Gleichmässig gewachsene Bäume stellen in einem Ereignisfall demge- genüber wichtige Stabilitätsanker dar (mechanische Verankerung, Bremsung).

5.4.2.3 Dauerhaftigkeit

Mit der Dauerhaftigkeit wird einerseits beschrieben, ob Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit im IST-Zustand erfüllt sind. Dabei wird davon aus- gegangen, dass eine angemessene Pflege erfolgt (Grundsatz 6 (Bollinger et al., 2008). Andererseits erfassen wir unter Dauerhaftigkeit auch die Zustände von Entwicklungsstufe, Baumartenmischung, Deckungsgrad und Lücken sowie Sta- bilitätsträger in 50 Jahren. Zudem fliessen mögliche Gefährdungsbilder wie Wildschaden, aufgestellte Wurzelteller, hinter denen sich Wasser sammeln kann, Erosionsflächen oder Bodenverletzungen durch forstwirtschaftliche Tätig- keiten in die Beurteilung der Dauerhaftigkeit ein. Nicht realisierbare Schutz- waldpflege aufgrund finanzieller Engpässe gilt aus unserer Sicht ebenfalls als Gefährdungsbild. Weiter wird unter Dauerhaftigkeit die Verjüngung in einem Bestand beurteilt: Nur bei gesicherter Verjüngung ist die Funktionsfähigkeit des Schutzwaldes langfristig gewährleistet. Der Faktor Verjüngung ist aus unserer Sicht gewichtig zu beurteilen, da davon die Wirkungsmöglichkeit des Schutz- waldes in Zukunft abhängt. Ist keine Verjüngung vorhanden, ist der Schutz

Baumartenmischung, De- ckungsgrad, Lücken und Stabilitätsträger zur Beurtei- lung der Gebrauchstauglich- keit.

Angemessene Pflege ist Voraussetzung.

Verjüngung ist die Basis von langfristigem Schutz.

durch den Wald in Frage gestellt. Die Verjüngung hängt stark vom Standortstyp ab. Nicht an allen Standorten sind die Verjüngungsmöglichkeiten gleich. Wir schlagen vor, dass zur Beurteilung der Verjüngung die Anforderungsprofile gemäss NaiS, orientiert an den Standortstypen beigezogen werden. Primär fliessen die Angaben zum IST-Zustand ein. Sind diese minimal und demzufolge ungenügend, soll abgeschätzt werden, ob sich am betrachteten Standort inner- halb 50 Jahren Verjüngung etablieren kann.

Die Dauerhaftigkeit im Schutzwald wird in der vorliegenden Bearbeitung ohne Berücksichtigung ausserordentlicher Ereignisse wie Sturm oder Insekten- kalamitäten beurteilt. Dieser Aspekt wird in einem unabhängigen Auftrag bear- beitet.

5.4.3 Zuverlässigkeit

Der Faktor Zuverlässigkeit beschreibt inwieweit ein Waldareal die Krite- rien Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit erfüllt (Abbildung 11). Die Aussagen zur Zuverlässigkeit werden weiter verwendet in der Wirkungsbeurteilung sowie Massnahmen- und Unterhaltsplanung.

Das Vorgehen nach Protect (Bollinger et al., 2008) sieht vor, dass es Situationen gibt, in denen die Tragsicherheit bei der Festlegung der Zuverläs- sigkeit nicht relevant ist. Aus unserer Sicht kann es diese Situation in der Beur- teilung von Wald nicht geben, weil Wald in der Regel nicht dimensioniert wird und damit andere Kriterien zur Beschreibung der Tragsicherheit beigezogen werden müssen als dies bei der Beurteilung von technischen Bauwerken der Fall ist. Wir schlagen deshalb vor diese Möglichkeit nicht vorzusehen (Abbildung 9 & Abbildung 11).

Protect (Bollinger et al., 2008) integriert in die Beurteilung der Zuverläs- sigkeit das Attribut ‚funktionelles Versagen’. Wir verstehen darunter mangelhaf- ten Unterhalt, zum Beispiel nicht funktionierende Entwässerungssysteme oder Bodenverletzungen durch forstwirtschaftliche Nutzung, aufgestellte Wurzelteller, hinter denen sich Wasser sammeln kann und bestehende Erosionsflächen.

Diese Situationen decken wir mit ‚mögliche Gefährdungsbilder’ unter Dauerhaf- tigkeit ab (Anhang, Aufnahmeformular). Wir schlagen deshalb vor, dass der Punkt ‚funktionelles Versagen’ in der Beurteilung der Zuverlässigkeit weggelas- sen wird.

Hohe Zuverlässigkeit

Erreicht ein Bestand hohe Zuverlässigkeit erfüllt dieser aktuell die Schutzfunktion mindestens bis zur, in den Nutzungsanforderungen festgelegten Niederschlagsmenge, bis zu der keine Rutschungen erwartet werden müssen.

Eingeschränkte Zuverlässigkeit

Die minimalen Anforderungen betreffend Gebrauchstauglichkeit oder Dauerhaftigkeit gemäss NaiS sind nicht erfüllt. Allerdings wird angenommen, dass sich innerhalb 50 Jahren im Bestand Verjüngung etablieren wird.

Ist die Zuverlässigkeit eingeschränkt erfüllt, muss abgeschätzt werden nach welcher Zeit diese erfüllt würde und ob dazu forstliche Eingriffe oder sons- tige Massnahmen nötig sind.

Zuverlässigkeit fasst Tragsi- cherheit, Gebrauchstauglich- keit, Dauerhaftigkeit und Verjüngung zusammen.

‚Funktionelles Versagen’ mit

‚mögliche Gefährdungsbilder’

abgedeckt.

Geringe Zuverlässigkeit

Der Bestand erfüllt weder die Kriterien zur Tragsicherheit beziehungs- weise Gebrauchstauglichkeit nicht, das heisst es muss davon ausgegangen werden, dass sich in den kommenden 50 Jahren keine adäquate Verjüngung etablieren wird. Es ist möglich, dass einzelne Beurteilungsebenen erfüllt sind, der Bestand jedoch aufgrund der weiteren Beurteilungsebenen, die nicht erfüllt sind, mit geringer Zuverlässigkeit beurteilt wird.

Abbildung 11: Schematische Darstellung des Vorgehens zur Bestimmung der Zuverlässigkeit eines Waldbestandes. In die Beurteilung fliessen die Einschätzungen des Waldzustandes in fünfzig Jahren ein. Nur wenn alle Anforderungskriterien einer Beurteilungsebene die minimalen Anforderungen erfüllen, ist diese als genügend zu betrachten. Angepasstes Diagram siehe Abbildung 12. Die Textpassagen wurden nicht entsprechend der neuen Darstellung angepasst.

Waldbestand

Tragsicherheit erfüllt

Gebrauchstauglichkeit erfüllt ja

Dauerhaftigkeit erfüllt ja

hohe Zuverlässigkeit ja

eingeschränkte Zuverläs- sigkeit

geringe Zuverlässigkeit nein

nein

nein

nein

• minimale Anforderungen der Tragsicherheit &

Gebrauchstauglichkeit sind in den nächsten 50 Jahren erfüllt

• Wahrscheinlichkeit eines relevanten Gefährdungs- bildes ist gering

• Verjüngung IST erfüllt

• Verjüngung in 50 Jahren etablierbar

nein

nein ja

ja

• Baumartenmischung IST

• Deckungsgrad IST

• Lücken IST

• Stabilitätsträger IST

• Entwicklungsstufe IST

• Baumartenmischung IST

• Deckungsgrad IST

• Stabilitätsträger IST

Angepasste Abbildung 11 aufgrund Diskussion Begleitgruppen- sitzung vom 16.11.2010

Abbildung 12: "Beurteilung der Zuverlässigkeit gemäss Diskussion in der Begleitgruppe vom 16. November 2011: Die Beurteilung der Tragsicherheit erfolgt wie im Bericht vorgeschlagen, einzig die Baumartenzusammensetzung wird weniger streng gehandhabt und die Entwick- lungsstufen aus NaiS werden übernommen (siehe oben). Ist die Tragsicherheit nicht erfüllt, so ist die Zuverlässigkeit automatisch gering. Kommt man bei der Beurteilung der Gebrauchs- tauglichkeit zum Entscheid „nicht erfüllt“ muss in einem zusätzlichen Schritt geprüft werden, ob mit entsprechendem Unterhalt der Zustand kurz- bis mittelfristig derart verbessert werden kann, dass die Gebrauchstauglichkeit nach der Behandlung erfüllt ist. In diesem Fall kann

„eingeschränkte Zuverlässigkeit“ vergeben werden, sofern der Unterhalt tatsächlich sicherge- stellt und wenn zugleich die Dauerhaftigkeit erfüllt ist. Bei der Beurteilung der Dauerhaftigkeit kann der Unterhalt (inkl. Wildbestandesregulierung) berücksichtigt werden, sofern die Träger- schaft in der Lage ist den Unterhalt fach- und termingerecht durchzuführen, bzw. das Wild- problem zu lösen und sich dazu auch verpflichtet. Ist dies gegeben, kann für die entsprechen- de Fläche „eingeschränkte Zuverlässigkeit“ beurteilt werden" (Auszug aus dem Protokoll der Begleitgruppensitzung vom 16.12.2010).

Szenario n

Tragsicherheit

Gebrauchstauglichkeit ja

Dauerhaftigkeit ja

Zuverlässigkeit hoch Zuverlässigkeit einge- schränkt

Zuverlässigkeit gering nein

nein

nein

ja

Unterhalt ja und kurz- bis mittel- fristig wirksam

Unterhalt ja und kurz- bis mittel- fristig wirksam nein

nein

ja

Dauerhaftigkeit nein ja

5.5 Tragwerksanalyse & Nutzung

Das Verhalten des Schutzwaldes bei einem Ereignis kann weitgehend abgeschätzt werden. Unter der Rubrik Tragwerkanalyse sollen die Folgen von Ereignissen beschrieben werden. Wir schlagen vor diesen Aspekt unter Rah- meninformationen zum Schutzwald in einem Einzugsgebiet zusammenzufassen (Anhang).

5.6 Nutzung

Unter Nutzung ist nach Protect (Bollinger et al., 2008) die Nutzung der Schutzfunktion des Waldes bei Ereignissen zu verstehen. Die Nutzung wird unserer Ansicht nach mit den Angaben zur Tragwerksanalyse weitgehend ab- gedeckt.

5.7 Erhaltung

Erhaltung umfasst die reguläre Schutzwaldpflege, den Unterhalt zur Gewährleistung seiner Funktionsfähigkeit im Ereignisfall (Bollinger et al., 2008).

Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass die Schutzwaldpflege in den als Schutzwald ausgeschiedenen Waldungen nach den Richtlinien von NaiS aus- geführt wird. Diese Annahme nehmen wir als generelle Voraussetzung an.

Das Verhalten des Waldes bei einem Ereignis.

Nutzung mit der Tragwerks- analyse abgedeckt.

Angepasste Schutzwaldpfle- ge wird als Voraussetzung angenommen.

C Fallbeispiel

6 Umsetzung des entworfenen Vorgehens in Sach- seln OW

Der Auftraggeber schlug als Untersuchungsgebiet die Einzugsgebiete des Dorf-, Totenbiel- und Edisriederbachs in Sachseln Kanton Obwalden vor.

Während der Bearbeitung entschieden wir, uns auf das Einzugsgebiet des To- tenbielbachs zu konzentrieren. Dieses Areal ist von der Grösse her übersicht- lich; es war vom Zeitaufwand möglich, flächig das Verfahren zu prüfen und Aussagen zu machen. Vergleichend betrachteten wir in der Diskussion und Entwicklung immer wieder die Verhältnisse im Edisriederbach. Im Rahmen die- ses Auftrags war es aus zeitlichen Gründen nicht möglich das Verfahren in die- sem Einzugsgebiet flächig anzuwenden (Kapitel 2).

6.1 Datengrundlagen

Aufgrund einer Häufung von Ereignissen sind die Prozesse und die Waldentwicklung im Einzugsgebiet der Sachsler Wildbäche detailliert dokumen- tiert. Wir zogen die folgenden Datengrundlagen zur Bearbeitung bei:

• Wirtschaftsplan über Gemeindewaldungen von Sachseln 1915- 1935.

• Wirtschaftsplan über die Bürgergemeindewaldungen Sachseln 1956/57-1975/76 (digitalisiert).

• Baumann, R. (1988): Waldschadenkartierung im Gebiet der Sachs- ler Wildbäche.

• Hess, J. (1988): Sanierungskonzept Sachsler Wildbäche.

Schaden- und Stabilitätskarte (digitalisiert). Bestandeskarte (digita- lisiert).

• von Moos, A. (1996): Waldbau-C Projekt Sachseln.

Bestandeskarte (digitalisiert).

• Informationen zu waldbaulichen Tätigkeiten im Untersuchungsge- biet von W. Berchtold, Revierförster Sachseln (digitalisiert).

• Informationen und Diskussionen mit Lokalkennern und Fachleuten (Vertreter Kanton, Expertendiskussionen u.a.).

• LiDar-Daten zur Baumhöhe (Aufnahmen 2007).

• Luftbildaufnahmen von 1926, 1976 & 1987 (Infrarotaufnahme). Or- thophotopläne von 1996 & 2005.

• Lienert, L. (1982): Die Pflanzenwelt in Obwalden. Waldstandorts- karte. Verlag Kantonales Oberforstamt OW. Sarnen (digitalisiert).

Nicht spezifische Literatur zu Sachseln ist im Literaturverzeichnis auf- geführt.

6.2 Waldentwicklung und Ereignisse im Untersuchungsge- biet

Anfang 1980er Jahre häuften sich zahlreiche Föhnsturmereignisse, die Schäden an den teils stark überalterten Beständen im Untersuchungsgebiet

Das Einzugsgebiet des To- tenbielbachs gilt als Untersu- chungsgebiet.

hinterliessen. In der Folge waren aufgrund von sich wiederholenden Borkenkä- ferinfektionen Zwangseingriffe nötig. Mitte der 80er Jahre wurden teils flächig Fichte, Tanne, Ahorn und teils Buche, Lärche und Douglasie gepflanzt. Laut W.

Berchtold (Revierförster) war vor allem das Anwachsen der Fichten und Ahorne erfolgreich. Die natürliche Verjüngung ist laut dem Revierförster in dem Gebiet in der Regel problemlos. In den tieferen Lagen (orographisch links unterhalb Kote 800; orographisch rechts unterhalb Kote 700) des Einzugsgebiets des Totenbielbachs ist die Holznutzung aufgrund der Topografie und damit fehlen- den Erschliessung schwierig (mündliche Informationen W. Berchtold, 2010;

Abbildung 13). Die Basis-Erschliessungstrasse (Wolfisbergstrasse), die durch die obere Hälfte des Einzugsgebiets führt, wurde in den 1970er Jahren erstellt.

Abbildung 13: Waldbauliche Massnahmen im Einzugsgebiet des Totenbielbachs gemäss mündlicher Informationen von W. Berchtold (Revierförster; Ah = Ahorn, Bu = Buche, Dgl = Douglasie, Erl = Erle, Fi = Fichte, Lä = Lärche, Ta = Tanne; Datengrundlage: Landeskarte 1:25'000, swisstopo).

Bei heftigen Niederschlägen 1984, 1997 und 2005 in den Einzugsge- bieten der Sachsler Wildbäche kam es zu einer Vielzahl von Rutschungsab- gängen. Mit den Projekten Sanierungskonzept Sachsler Wildbäche (Hess, 1988), Rüfenprojekt Sachsler Wildbäche (Dokumentation in Bearbeitung) und dem Projekt der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft [WSL]

sowie zahlreichen studentischen Arbeiten wurden die Prozesse und Entwick- lungen sehr gut dokumentiert.

6.3 Systemabgrenzung

Das Einzugsgebiet wurde mit einer GIS-Analyse festgelegt. Die Be- stände, die von Moos (1992) festlegte, übernahmen wir als Bearbeitungsele- mente. Auf Basis der Feldaufnahmen machten wir kleinräumige Anpassungen

Starke Rutschungsereignisse 1984, 1997 & 2005.

an den Bestandesgrenzen. Zudem beurteilten wir auch die Wälder, die von Moos nicht in die Bestandeskarte aufgenommen hat. Die Feldaufnahmen zur Massnahmenbeurteilung machten wir im ganzen Einzugsgebiet des Totenbiel- bachs. Der Vorschlag, die Massnahmenbeurteilung nur innerhalb gerinnenahen Bereich durchzuführen, entstand während der Bearbeitung.

Einzugsgebiet Totenbielbach

Gerinnenaher Bereich mit einem Buffer 100 m ums Gerinne festgestellt

Anpassung des zu beurtei- lenden Perimeters anhand von Informationen von Lokal- kennern

Bestandeskarte von Moos (1996) und Waldareale, die von Moos nicht beurteilte (nur nummeriert)

Abbildung 14: Bearbeitungsschritte zur Systemabgrenzung im Untersuchungsperimeter Totenbielbach (Datengrundlage: Landeskarte 1:25'000, swisstopo).

6.4 Grobbeurteilung

Der gesamte Waldbereich im Untersuchungsperimeter des Totenbiel- bachs gilt als Schutzwald in Zusammenhang mit Rutschungen. Demzufolge erübrigt sich die Grobbeurteilung gemäss dem in Kapitel 4.2 beschriebenen Vorgehen. Wir stiegen deshalb direkt in die Massnahmenbeurteilung ein.

Keine Grobbeurteilung, da Schutzwald.

6.5 Nutzungsanforderung & Entwurfsarbeit

Gemäss den Auswertungen von Rickli (2001) ereigneten sich in Sach- seln im August 1997 die meisten Rutschungen in einem Areal, in dem 85 und mehr mm Niederschlag während des Ereignisses gemessen wurden. Für das Einzugsgebiet der Sachsler Wildbäche nehmen wir bei Starkregen während wenigen Stunden und bereits nassen Verhältnissen (Niederschlag in der voran- gehenden Zeit) die Wirkungsgrenze von 80 mm an (Anhang).

60 mm Starkniederschlag in einer Stunde entspricht gemäss der Karte 'Starkniederschläge des schweizerischen Alpen- und Alpenrandgebiets' einem 100jährlichen 1-Stunden-Starkregen (Geiger et al., 1991).

6.6 Massnahmenbeurteilung

Für jeden Bestand füllten wir an Feldbegehungen ein Formular gemäss dem Methodenbeschrieb Kapitel 5.4.2 aus (Anhang). Wir gingen durch den Bestand und legten anschliessend in der Diskussion (i.d.R. zu zweit) die Anfor- derungskriterien für den betrachteten Bestand fest. Orientiert an den Waldstandorten nach Lienert (1982) und den Vorgaben nach NaiS (Frehner et al., 2005) beurteilten wir den Zustand sowie die Entwicklungstendenzen.

Die Einschätzungen der Anforderungskriterien digitalisierten wir in GIS (genügend = mind. minimale Anforderungen erfüllt, ungenügend = mini- male Anforderungen nicht erfüllt). Nach den Angaben zum IST-Zustand be- stimmten wir die Beurteilungsebenen Tragsicherheit und Gebrauchstauglich- keit. Die Werte des Zustandes in 50 Jahren sowie weitere Angaben waren Ba- sis zur Beurteilung der Dauerhaftigkeit. Für Bestände, deren Tragsicherheit bzw. Gebrauchstauglichkeit ungenügend ist, beurteilten wir die Dauerhaftigkeit nicht, da die Zuverlässigkeit bereits aufgrund dieser Angaben als ungenügend eingestuft wird.

Durch die Erstellung einer Geodatenbank (GIS) und entsprechenden Domains kann die Eingabe der Daten stark vereinfacht und effizient gestaltet werden.

Beurteilung der Bestände in GIS digitalisiert.

Exemplarisch die vier Anforderungskriterien der Beurteilungsebene Tragsicherheit klassiert mit den Attributen ‚genügend’ bzw. ‚unge- nügend’ auf Basis der Feldaufnahmen.

Auf der Basis der Einschätzung aller Beurteilungsebenen wird nach der Entscheidungsmatrix Abbildung 11 die Zuverlässigkeit be- stimmt.

Abbildung 15: Exemplarische Darstellung des Vorgehens zur Feststellung der Zuverlässigkeit auf Bestandesebene in Gerinnenähe.

Nicht alle Schutzwaldbestände im Einzugsgebiet des Totenbielbachs erfüllen die Kriterien der hohen Zuverlässigkeit (Abbildung 16). Von den 58.5 ha gerinnenahen Schutzwaldes weisen nach unserer Beurteilung über die Hälfte (57 %; d.h. 33.7 ha) eine hohe Zuverlässigkeit auf. 6 % oder 3.4 ha der begut- achteten Waldfläche erreichten eine eingeschränkte Zuverlässigkeit, die Ver- jüngung ist aktuell nicht erfüllt, jedoch in 50 Jahren kann eine Verjüngung etab- liert werden. Auf 21.5 ha, bzw. 37 % der gerinnenahen Bestände stellten wir eine geringe Zuverlässigkeit fest. Deutlich kann erkannt werden, in welchen Gebieten die ungenügend zuverlässigen Bestände liegen. Anhand der Formula- re kann zudem eruiert werden aufgrund welcher Aufnahmekriterien die Zuver- lässigkeit wie dargestellt ausfiel (Anhang).

An einer Besprechung mit dem Revierförster diskutierten wir diese Re- sultate. Für ihn ist in der Schutzwaldpflege die Verjüngung zentral. Ist diese gesichert und sind äussere Störungen wie zum Beispiel Verbissschäden auszu- schliessen, betrachtet er einen Schutzwald als weitgehend funktionierend (mündliche Informationen W. Berchtold, 2010).

57 % des gerinnenahen Schutzwaldes erfüllt hohe Zuverlässigkeit.

Abbildung 16: Resultate der Festlegung der Zuverlässigkeit in den Schutzwaldbeständen im Einzugsgebiet des Totenbielbachs in Sachseln (OW) (Datengrundlage: Landeskarte 1:25'000, swisstopo).

D Schlussbemerkungen

7 Abschliessende Gedanken zu Protect Bio II &

Ausblick

Der Brückenschlag und damit eine gemeinsame Sprache zwischen Ak- teuren im Bereich biologischer Naturgefahrenschutzmassnahmen sowie Akteu- ren im Gebiet technischer Bauten zum Schutz vor Naturgefahren ist die wesent- liche Grundlage, um gemeinsame Diskussionen zu führen. Mit dem vorliegen- den Bericht werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie im Zusammenhang mit tech- nischen Bauwerken verwendete Begriffe auch in der Diskussion rund um die Bewertung von Schutzwald verwendet werden können. Aus der Bearbeitung wurde deutlich, dass dies möglich ist. Aufbauend auf dieser Voraussetzung konnte das von Wasser & Perren (2009) nach Protect (Bollinger et al., 2008) entworfene Verfahren der Grobbeurteilung und Massnahmenbeurteilung diffe- renziert und erprobt werden. Anhand der Erfahrungen in der Anwendung der bearbeiteten Methode im Einzugsgebiet des Totenbielbachs (Sachseln, OW) zeigen wir auf, dass es grundsätzlich möglich ist, Aussagen zur Zuverlässigkeit des Schutzwaldes flachgründiger Rutschungen zu machen, die von Lokalken- nern bestätigt werden.

In der Bearbeitung wurde deutlich, dass Lokalkenntnisse sowohl über den Wald als auch über die regionalen Eigenheiten der Prozesse in der Mass- nahmenbeurteilung von grosser Bedeutung sind. Wir betrachten es als Voraus- setzung, dass Dokumentationen einer längeren Zeitperiode in die Beurteilung einbezogen werden. Eine zentrale Rolle spielen diesbezüglich Angaben zu Ereignissen sowie über forstliche Massnahmen. Mit NaiS liegt eine Grundlage vor, die Vergleiche über Regionen durchaus zulässt.

Rutschungen und Hangmuren sind komplexe Prozesse; das Zusam- menspiel zahlreicher sehr lokal standörtlicher Faktoren. Das Festlegen von Werten zu Rutschungsabgängen oder in einem weiteren Schritt zu Schutzwald in Zusammenhang mit Rutschungen ist deshalb anspruchsvoll. Resultate aus umfassenden Forschungsprojekten liegen nur spärlich vor. In der Regel handelt es sich um Aussagen, die lokal Gültigkeit haben, jedoch nicht allgemein gelten.

Solche Werte müssen immer wieder kritisch geprüft und den lokalen Gegeben- heiten des Beurteilungsgebiets angepasst werden.

Die bei der Anwendung der Methode Protect Bio gewonnenen Erkennt- nisse und die vorgeschlagenen Modifikationen des Verfahrens basieren auf Überlegungen, die wir uns anhand der Situation im Gebiet der Sachsler Wildbä- che machten. Während der Bearbeitung versuchten wir allerdings immer wieder den Fokus mit dem Ziel zu öffnen ein Vorgehen zu erarbeiten, das bei anderen Voraussetzungen, in anderen Gebieten ebenfalls beigezogen werden kann.

Werte müssten den jeweils lokalen Bedingungen angepasst werden. Zudem müssen Resultate in jedem Fall sehr kritisch validiert und diskutiert werden.

Grossen Wert haben wir auf die praktische Umsetzbarkeit der Methode gelegt.

Im Rahmen der zweiten Expertendiskussion zeigte sich, dass das Krite- rium ‚Baumartenmischung’ in Abhängigkeit der Höhenstufe diskutiert werden muss. Es kann durchaus möglich sein, dass ein in Bezug auf Rutschungen stabiler Bestand vorhanden ist, dieser allerdings der optimalen Baumartenmi-

Der Brückenschlag von tech- nischen zu biologischen Massnahmen zum Schutz vor Naturgefahren ist möglich.

Lokalkenntnisse sind zentral.

Kaum wissenschaftliche Informationen zur Waldwir- kung im Zusammenhang mit Rutschungen verfügbar.

Kritische Diskussion der Erkenntnisse zentral.

Baumartenmischung.