Tagungsband

18. Jahrestagung der WGM

09.– 11. Oktober 2017

im Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft

Haus Riswick

2

Die Tagung wurde unterstützt durch:

3

Im Gedenken an das WGM Gründungs- und Beiratsmitglied

Bernhard Schulze Wartenhorst

10

Vacuum measurements during milking as a tool for assessing the interac- tion between the liner and the teat

Morten Dam Rasmussen

University of Aarhus, Department of Engineering, DK-8000 Aarhus, Denmark

A milking-time test is a test made on a milking machine during milking of live animals (ISO 3918, 2007). This test is often more complicated to perform than dry and wet tests and re- quires specialized measuring equipment. Measurement of vacuum in the milking unit during milking is one of the options for fault detection of milking procedures and milking equipment during milking. Some simple guidelines for connectors, sensors and sample rates have to be followed and then give the opportunity for smart software to present milking related problems and analysis.

REINEMANN et al. (2005) give an overview of how the milking procedure may be evaluated. It is quite clear from this paper that it is very important to catch interactions between the cow, the operator and the milking equipment. Vacuum measurements during milking can be made with or without a technician present. Operators may give less attention to their habits if a technician is not present at milking, but this procedure makes higher demands on the evalua- tion program if misinterpretations should be avoided. The presence of a technician during milking can ensure that the test equipment is functioning correctly and that additional obser- vations can be added to the vacuum traces. This is often a good educational way to start a conversation about changes of incorrect habits.

There can be several reasons for carrying out a milking time test, the main reasons being problems with udder health, teat condition, cow behaviour, milk yield or milk out, but some also use the test to check the functionality of the milking installation or as training of new milkers (operators). The objective of this paper was to give some guidelines for interpretation of vacuum measurements done during milking and especially to the interaction between the liner and the teat.

Requirements of test equipment

Requirements of test equipment for measuring vacuum changing over time are given in para- graph 4.3 of ISO-6690 (2007). These requirements are based on RASMUSSEN ET AL. (2003) where information can be found about connectors, test of response rates, and recommended sampling rates. A connector of 2 mm inner diameter, a connecting tube of 2 mm inner diame- ter and length not more than 1 m and a vacuum sensor with a small internal volume will satis- fy the requirement for response rate (2500 kPa/s). Measurements at wet locations should be done using the shortest possible connecting tubes to avoid drawing liquid into the measure- ment system, and the connection fittings should be cleared of liquid immediately before tak- ing measurements. The inner diameter of connections and the way they are mounted to any part of the milking machine that carries liquid should be such that the connecting fittings and tubes allow liquid to drain freely. Measurements made in the short milk tube should be made with fittings that are flush with the internal surface and as close as possible to the liner end of

11 the SMT. It is good practice to bleed connectors in wet areas in between milking of individual cows if a technician is present during the measurement.

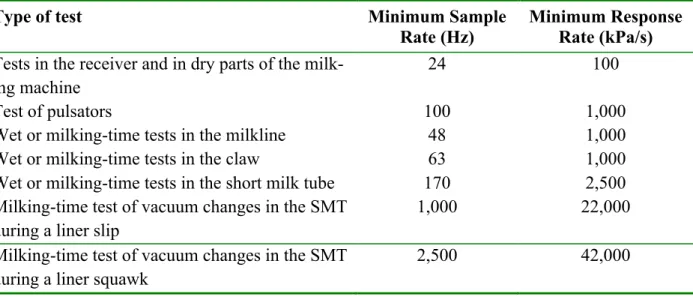

Table 1. Requirements for sample and response rate at different measuring locations.

Type of test Minimum Sample

Rate (Hz)

Minimum Response Rate (kPa/s) Tests in the receiver and in dry parts of the milk-

ing machine

24 100

Test of pulsators 100 1,000

Wet or milking-time tests in the milkline 48 1,000

Wet or milking-time tests in the claw 63 1,000

Wet or milking-time tests in the short milk tube 170 2,500 Milking-time test of vacuum changes in the SMT

during a liner slip

1,000 22,000

Milking-time test of vacuum changes in the SMT during a liner squawk

2,500 42,000

In order to extract the most from vacuum measurements during milking I recommend that measurements should be done in the short milk tube (or claw), short pulse tube, and mouth- piece chamber of at least one milking unit. Preferable more than one mouthpiece chamber should be measured (a front and a rear teat). An example of vacuum measurement during milking is given for one cow in Figure 1.

Measurement in the milkline and receiver

Measurements in the milkline or receiver during milking will give an indication of the flow capacity of the milkline in relation to the load. We expect that milking vacuum is kept stable throughout milking. Fluctuations in the vacuum will be due to under-sizing, high flow rates, excessive air inlets or too little slope. Sudden drops of 5 kPa or more in milkline vacuum are almost non-existent for well-sloped pipelines of adequate capacity. For parlours with milklines that meet minimum guidelines for bore and slope, as specified in ISO 5707, the rates of vacuum changes appear to be much too slow to directly influence new infection rates (MEIN AND REINEMANN, 2015). The number of vacuum drops in the milkline exceeding a limit of about 5 kPa seems to be a good indicator of the milkline vacuum stability.

Measurements at the teat end or in the claw

Measurements at the teat end are normally carried out by inserting the connector to the trans- ducer into the short milk tube. For liners with a short milk tube diameter of 11 mm or more vacuum fluctuations at the teat end, short milk tube or claw piece are virtually the same. Vac- uum traces in the short milk tube and in the claw will not be the same for liners with a diame- ter of 8 mm or smaller and differ most for high flow rates.

12

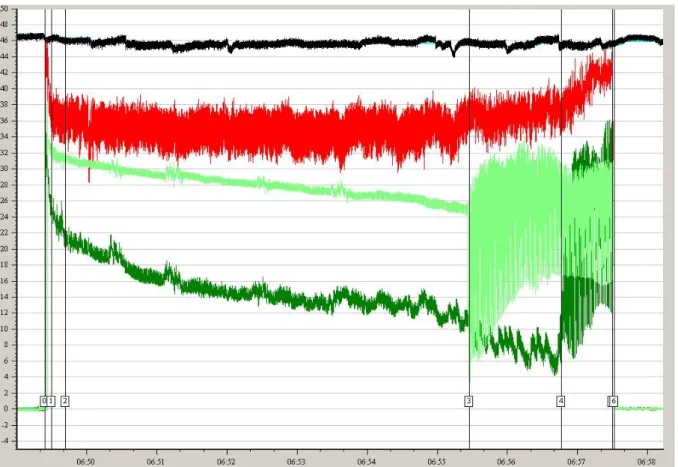

Figure 1. Vacuum measurement during milking in the milkline (upper black curve), teat end (red), and mouthpiece chamber of left front (light green) and left rear (dark green). Overmilking of left front starts at mark 3 and at mark 4 for left rear.

Vacuum measurements at the teat end can be related to teat condition, cow behaviour, milk yield, machine-on time and udder health. High vacuum (>42 kPa) and especially during overmilking causes the teats to swell, may cause restless cows and can have a negative effect on the udder health. Vacuum peaks at the teat end being higher than the nominal vacuum may be seen for liners with small milk tube diameters or of systems with milklines placed below the cluster (especially basement setups). It becomes problematic if vacuum at the teat end exceeds pulsation chamber vacuum in which case the liner may have difficulties in opening.

The vacuum decay at cluster removal should stay within 0.5 to 5 s; a shorter time indicates a fall off and longer time that the air inlet in the claw is blocked.

Mouthpiece chamber (MPC) vacuum

Vacuum in the MPC declines as teats penetrate deeper into the liner (BORKHUS AND RØN- NINGEN, 2003). There is a marked change in MPC vacuum and fluctuations increase as over- milking starts on the teat being measured (Figure 1). We recommend measuring MPC vacuum of both a front and rear teat if possible in order to estimate the phases of overmilking. A trapped vacuum in the MPC at cluster removal increases the risk for reverse pressure gradi- ents across the teat canal (RASMUSSEN ET AL., 1994).

13 A mouthpiece chamber vacuum equal to the teat end vacuum indicates that there is no seal between the liner barrel and the teat whereby teat end vacuum can pass to the MPC. This con- dition is caused by the use of a too wide liner barrel or too high MPC height in comparison with the teat length and diameter. Teats become congested during milking and the condition is related to poor udder health (RASMUSSEN,1997). It is recommended that the MPC vacuum should be at least 9 kPa lower than the teat end vacuum (RASMUSSEN ET AL.,1996). High MPC vacuum is associated with teat congestion (RASMUSSEN,1997) and is recommended to be <20 kPa during the peak flow period. NEWMAN ET AL. (1991) observed that cows being milked with an MPC vacuum >23 kPa appeared agitated and kicked more often at the cluster towards the end of milking.

One liner cannot fit all teats perfectly within a herd and consequently, some teats will seal the barrel fully and some will not be long enough to reach the collapsing point of the liner. MPC vacuum will generally be low and without fluctuations if teats seal too well whereas the short or very thin teats will experience a high and fluctuating MPC vacuum. It is important that the group of cows being measured is representative for the teat sizes of the herd, but since first lactation cows form the future of the herd, make sure that about half of the measured cows are young ones. Preferable at least 8 cows should be measured.

Short pulse tube

Vacuum measurements in the short pulse tube are important whenever an evaluation of other measuring sites is needed in relation to the pulsation phases. All pulsators should be checked ahead of a milking time test to ensure that they all perform equally and according to ISO 5707 (2007). A milking time test will only test one or maybe two pulsation chambers and cannot give a full overview of all pulsators.

References

Borkhus, M. and Rønningen, O. (2002) Factors affecting mouthpiece chamber vacuum in machine milking. Journal of Dairy Research 70:283-288.

ISO 3918. (2007). Milking machine installations - Vocabulary. Geneva, Switzerland, Interna- tional Standard Organisation. 41 pp.

ISO 5707. (2007). Milking machine installations – Construction and performance. Geneva, Switzerland, International Standard Organisation. 57 pp.

ISO 6690. (2007). Milking machine installations – Mechanical tests. Geneva, Switzerland, International Standard Organisation. 44 pp.

Mein, G.A. and Reinemann, D.J. 2015. Action of the teatcup and responses of the teat. Ma- chine Milking Vol 1. Amazon Books (www.amazon.com/books)

Newman, J.A., Grindal, R. and Butler, M.C. (1991). Influence of liner design on mouthpiece chamber vacuum during milking. Journal of Dairy Research 58:21-27.

Rasmussen, M.D., Frimer, E. S. and Decker, E.L., (1994). Reverse pressure gradients across the teat canal related to machine milking. Journal of Dairy Science 77:984-993.

14

Rasmussen, M.D., Frimer, E.S. and Larsen, H.C., (1996). Dynamic testing during milking, an indicator of teat handling. In: J.W. Blum and R.M. Bruckmaier (eds.). Proc. Symp.

Milk synthesis, secretion and removal in ruminants. University of Bern, Vet.Med., Switzerland, 120.

Rasmussen, M.D., (1997). The relationship between mouthpiece vacuum, teat condition, and udder health. National Mastitis Council Annual Meeting 36:91-96.

Rasmussen, M.D., Reinemann, D.J. and Mein, G.A., (2003). Measuring Vacuum in Milking Machines. Bulletin of the International Dairy Federation 381:19-32.

Reinemann, D.J., Mein, G.A., Rasmussen, M.D. and Ruegg, P.L. (2005). Evaluating milking performance. Bulletin of the International Dairy Federation 396:1-23.

Deutschsprachige Übersetzung von A. Häußermann und G. Schlaiß

Vakuum-Messungen während des Melkens als Werkzeug zur Beurteilung der Interaktion zwischen Zitzengummi und Zitze

Eine Messung beim Melken ist eine Messung, die an einer Melkanlage während der Melkung von lebenden Tieren durchgeführt wird (ISO 3918, 2007; Anm. der Übersetzer: 2.12.3, DIN ISO 3918, 2010). Die Durchführung einer solchen Messung ist in der Regel komplizierter als Trocken- oder Nassmessungen und sie erfordert eine spezielle Messausrüstung. Das Messen des Vakuums im Melkzeug beim Melken stellt eine der Optionen dar, um Problembereiche in Melkprozess und Melktechnik während des Melkens zu erkennen. Wenn einige einfache Richtlinien für Anschlussstücke, Sensoren und Messfrequenzen beachtet werden, besteht die Möglichkeit, mit dem Melkvorgang verbundene Probleme und Analysen mit intelligenter Software zu präsentieren.

REINEMANN et al. (2005) geben einen Überblick darüber, wie der Melkablauf ausgewertet werden kann. Die Veröffentlichung verdeutlicht, dass es sehr wichtig ist, die Interaktionen zwischen der Kuh, dem Melker und der Melktechnik mit einzubinden. Vakuummessungen beim Melken können prinzipiell mit oder ohne Anwesenheit eines Technikers durchgeführt werden. Wenn kein Techniker beim Melken anwesend ist, achten die Melker potentiell weni- ger auf ihre Gewohnheiten. Um Missverständnisse zu vermeiden, sind hier jedoch auch die Anforderungen an das Auswerteprogramm höher. Ist ein Techniker beim Melken dabei, kann dieser die korrekte Funktion der Messtechnik sicherstellen und zusätzliche Beobachtungen zu den Vakuumverläufen ergänzen. Diese Vorgehensweise ist mitunter ein guter pädagogischer Ansatz, um eine Diskussion über inkorrekte Gewohnheiten und deren Änderung zu beginnen.

Es kann mehrere Gründe dafür geben, dass Messungen beim Melken durchgeführt werden.

Die Hauptgründe sind einerseits Probleme mit der Eutergesundheit, der Zitzenbeschaffenheit, dem Verhalten der Kühe, der Milchleistung oder dem Ausmelkgrad. Andererseits kann die Messung genutzt werden, um die Funktionalität der Melkanlage zu überprüfen oder um neues Melkpersonal auszubilden. Die Zielsetzung dieser Veröffentlichung war es, Leitlinien für die Interpretation von Vakuum-Messungen während des Melkens zu geben und dies speziell im Hinblick auf die Interaktion zwischen Zitzengummi und Zitze.

15 Anforderungen an die Messtechnik

Die Anforderungen an die Messtechnik für zeitabhängige Vakuumänderungen sind in Para- graph 4.3 der ISO 6690 (2007) (Anm. d. Übersetzer: DIN ISO 6690, 2010) festgelegt. Diese Anforderungen basieren auf den in RASMUSSEN et al. (2003) genannten, mit Informationen zu Verbindungsstücken, Überprüfung von Reaktionsraten sowie empfohlenen Messfrequen- zen. Die Anforderung an die Reaktionszeit (2.500 kPa/s) werden durch ein Verbindungsstück mit einem Innen-Durchmesser von 2 mm, einen Verbindungsschlauch mit einem Innen- Durchmesser von 2 mm und einer maximalen Länge von 1 m sowie einen Vakuumsensor mit geringem Innenvolumen erfüllt werden. Um zu vermeiden, dass Flüssigkeit in das Mess- System gesogen wird, sollten Messungen in nasser Umgebung mit möglichst kurzen Verbin- dungsschläuchen durchgeführt werden,. Die Verbindungsstücke sollten zudem unmittelbar vor der Messung von Flüssigkeit befreit werden. Der Innen-Durchmesser der Verbindungs- stücke sowie die Art und Weise, wie sie an die verschiedenen Bauteile der Melkanlage ange- baut sind, sollte so sein, dass Flüssigkeit frei abfließen kann. Messungen im kurzen Milch- schlauch (SMT Short Milk Tube) sollten mit Fittings durchgeführt werden, die mit der inne- ren Oberfläche bündig sind, und so nahe wie möglich am Zitzengummi durchgeführt werden.

Es ist gute Praxis, die Verbindungsstücke jeweils zwischen dem Melken einzelner Kühe aus- zublasen, sofern ein Techniker bei den Messungen zugegen ist.

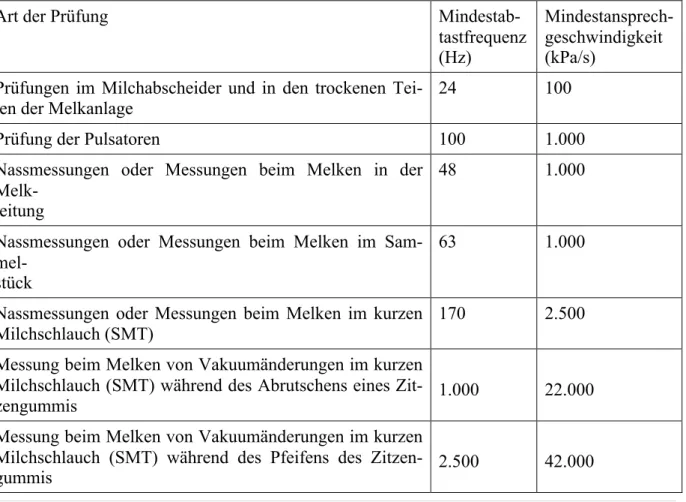

Tabelle 1: Anforderungen an Messfrequenz (Abtastfrequenz) und Reaktionszeit (Ansprechgeschwindig- keit) an den verschiedenen Messpunkten

Art der Prüfung Mindestab-

tastfrequenz (Hz)

Mindestansprech- geschwindigkeit (kPa/s)

Prüfungen im Milchabscheider und in den trockenen Tei-

len der Melkanlage 24 100

Prüfung der Pulsatoren 100 1.000

Nassmessungen oder Messungen beim Melken in der Melk-

leitung

48 1.000

Nassmessungen oder Messungen beim Melken im Sam- mel-

stück

63 1.000

Nassmessungen oder Messungen beim Melken im kurzen

Milchschlauch (SMT) 170 2.500

Messung beim Melken von Vakuumänderungen im kurzen Milchschlauch (SMT) während des Abrutschens eines Zit-

zengummis 1.000 22.000

Messung beim Melken von Vakuumänderungen im kurzen Milchschlauch (SMT) während des Pfeifens des Zitzen-

gummis 2.500 42.000

16

Um ein Maximum an Informationen aus den Vakuum-Messungen beim Melken zu ziehen, empfehle ich Messungen im kurzen Milchschlauch (oder Sammelstück), im kurzen Puls- schlauch, und im Zitzengummikopf bei mindestens einer Melkeinheit. Vorzugsweise sollte in mehr als einem Zitzengummikopf gemessen werden (eine Vorder- und eine Hinterzitze). Ein Beispiel für Vakuum-Messungen beim Melken für eine Kuh finden Sie in Abbildung 1.

Messungen in der Melkleitung und im Milchabscheider

Messungen beim Melken in der Melkleitung und im Milchabscheider geben einen Hinweis auf die Durchfluss-Kapazität der Melkleitung in Abhängigkeit der Auslastung. Wir erwarten, dass das Melkvakuum während des Melkens stabil gehalten wird. Vakuumschwankungen entstehen durch Unterdimensionierung, hohe Milchflussraten, exzessive Lufteinlässe oder ein zu geringes Gefälle der Melkleitung. Plötzliche Einbrüche von 5 kPa oder mehr im Melklei- tungsvakuum kommen bei Leitungen mit gutem Gefälle und adäquater Kapazität nahezu nicht vor. In Melkständen mit Melkleitungen, die die minimalen Anforderungen an Gefälle und Durchmesser entsprechend den Vorgaben der ISO 5707 erfüllen sind die Geschwindigkeiten der Vakuumänderungen deutlich zu langsam, um Neuinfektionsraten beeinflussen zu können (MEIN und REINEMANN, 2015). Die Anzahl der Vakuumeinbrüche in der Melkleitung, die 5 kPa überschreiten, scheint ein guter Indikator für die Vakuumstabilität in der Melkleitung zu sein.

Messungen am Zitzenende oder im Sammelstück

Messungen am Zitzenende werden normaler Weise durchgeführt, indem das Verbindungs- stück zum Sensor in den kurzen Milchschlauch eingebracht wird. Bei Zitzengummis mit ei- nem Durchmesser des kurzen Milchschlauchs von 11 mm oder mehr, sind die Vakuum- schwankungen an Zitzenende, im kurzen Milchschlauch oder Sammelstück nahezu gleich.

Vakuumverläufe im kurzen Milchschlauch und im Sammelstück sind nicht deckungsgleich, wenn der kurze Milchschlauch einen Durchmesser von 8 mm oder weniger hat. Die Abwei- chungen nehmen mit zunehmendem Milchfluss zu.

17 Abbildung 1: Vakuum-Messungen beim Melken, in der Melkleitung (obere schwarze Linie), am Zitzenen-

de (rot) und im Zitzengummikopf, vorne links (hellgrün) und hinten links (dunkelgrün).

Blindmelken vorne links beginnt an Markierung 3 und hinten links an Markierung 4.

Vakuum-Messungen am Zitzenende können mit der Beschaffenheit der Zitze, dem Kuhver- halten, der Milchleistung, der Maschinenhaftzeit und der Eutergesundheit verknüpft werden.

Ein hohes Vakuum (> 42 kPa), speziell während des Blindmelkens, führt dazu, dass die Zit- zen anschwellen, die Kühe eventuell unruhig werden und ein negativer Effekt auf die Euter- gesundheit ist möglich. Vakuumspitzen am Zitzenende, die das nominale Vakuum überstei- gen, können bei Zitzengummis mit geringem Durchmesser des kurzen Milchschlauchs oder bei Melkanlagen, bei denen die Melkleitungen tiefer als das Melkzeug platziert sind (speziell bei KELLER-Installationen), auftreten. Dies wird dann problematisch, wenn das zitzenendige Vakuum das Vakuum im Pulsraum übersteigtwodurch der Zitzengummi Schwierigkeiten beim Öffnen haben kann. Die Zeitdauer für das Absinken des Vakuums bei der Melkzeugab- nahme sollte sich im Bereich von 0,5 s bis 5 s bewegen. Kürzere Zeiten weisen auf das Abfal- len eines Melkzeugs hin; längere Zeiten zeigen an, dass der Lufteinlass des Sammelstücks blockiert ist.

Vakuum im Zitzengummikopf (MouthPiece Chamber MPC)

Das Vakuum im Zitzengummikopf sinkt, sobald die Zitze tiefer in den Zitzengummi eindringt (BORKHUS und RØNNINGEN, 2003). Es gibt eine deutliche Veränderung in der Höhe des Kopfvakuums mit dem Beginn des Blindmelkens an der Zitze, an der gemessen wird. Gleich- zeitig nimmt die Höhe der Vakuumschwankungen im Zitzengummikopf zu (vgl. Abb. 1). Wir empfehlen, das Kopfvakuum sowohl an einer vorderen als auch einer hinteren Zitze zu mes-

18

sen, um die Phasen des Blindmelkens bestimmen zu können. Ein zum Zeitpunkt der Melk- zeugabnahme im Zitzengummikopf vorhandener Unterdruck, der sich nicht oder nur verzö- gert abbaut, erhöht das Risiko, dass ein über den Zitzenkanal nach innen in Richtung der Zit- zenzisterne gerichtetes Druckgefälle („Reverse Pressure Gradient“) entsteht (RASMUSSEN et al., 1994).

Ist das Kopfvakuum auf demselben Niveau wie das zitzenendige Vakuum weist dies darauf hin, dass es zu keinem Formschluss zwischen Zitze und Zitzengummischaft kommt, wodurch sich das zitzenendige Vakuum bis in den Zitzengummikopf fortsetzen kann. Dies tritt dann auf, wenn Zitzengummis mit, in Relation zu Zitzenlänge und Zitzendurchmesser, zu weitem Schaft oder zu hohem Zitzengummikopf eingesetzt werden. Im Zitzengewebe kommt es dann zum Anstau von Flüssigkeit, was mit schlechter Eutergesundheit korreliert (RASMUSSEN, 1997). Es wird empfohlen, dass das Kopfvakuum mindestens 9 kPa niedriger ist als das zit- zenendige Vakuum (RASMUSSEN et al., 1996). Hohes Kopfvakuum verursacht einen An- stau von Flüssigkeiten im Zitzengewebe (RASMUSSEN, 1997), weshalb in der Phase mit dem höchsten Milchflusses ein Kopfvakuum < 20 kPa empfohlen wird. NEWMAN et al.

(1991) beobachteten, dass Kühe, die mit einem Kopfvakuum von > 23 kPa gemolken wurden, unruhiger waren und das Melkzeug gegen Melkende häufiger abschlugen.

Ein einziger Zitzengummi kann nicht perfekt zu allen Zitzen einer Herde passen. Dement- sprechend werden einige Zitzen den Zitzengummischaft komplett ausfüllen, wohingegen an- dere Zitzen nicht lange genug sein werden, um die obere Berührungsstelle (vgl. Bild 7 DIN 13918) des Zitzengummis zu erreichen. Das Kopfvakuum wird immer dann niedrig und ohne Schwankungen sein, wenn die Zitze den Zitzengummischaft zu gut versiegelt, wohingegen kurze und sehr dünne Zitzen einem hohen und stärker schwankenden Kopfvakuum ausgesetzt sein werden. Wichtig ist, dass die Kühe, an denen gemessen wird, repräsentativ für die Zitzen der Herde sind. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass die erstmelkenden Kühe die Zukunft der Herde darstellen. Deshalb sollte die Hälfte der geprüften Tiere erstmelkende Kü- he sein. Vorzugsweise sollte bei mindestens 8 Kühen gemessen werden.

Kurzer Pulsschlauch

Vakuum-Messungen im kurzen Pulsschlauch sind immer dann wichtig, wenn Messwerte und Verlaufskurven von anderen Messstellen in Relation zu den Pulsphasen gesetzt werden sollen.

Alle Pulsatoren sollten vor den Messungen beim Melken geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie alle gleich und gemäß ISO 5707 (2007) (Anm. d. Übersetzer: DIN ISO 5707, 2010) funktionieren. Messungen beim Melken prüfen nur ein oder vielleicht zwei Pulsräume und können deshalb keinen vollständigen Überblick über alle Pulsatoren geben.

19

Ursachenforschung beim Keimzahlgehalt in Rohmilch

U.S. Sorge

Tiergesundheitsdienst Bayern e.V., Fachabteilung Eutergesundheitsdienst und Milchhygiene

Die Qualität von Rohmilch wird anhand der Zellzahl und des Keimgehaltes der Milch be- stimmt, denn sowohl Keimgehalte als auch Zellzahl beeinflussen die Lagerfähigkeit und das Verarbeitungsverhalten der Milch. So führen erhöhte Werte z.B. zu verkürzter Lagerfähigkeit, und bakterielle Verunreinigungen können zudem auch die Sensorik der Milch, insbesondere den Geruch der Milch, beeinträchtigen. In Deutschland regelt die Milchgüteverordnung die Kennzahlen für die Verkehrsfähigkeit von Milch. Die Qualitätsanforderungen an Vorzugs- milch sind in beiden Bereichen noch stärker reglementiert, um den Verbraucher zudem vor möglichen gesundheitsgefährdenden Pathogenen zu schützen.

Während die Zellzahl der Milch eine Reflektion der Eutergesundheit ist, wird der Keimgehalt an verschiedenen Punkten entlang der Milchproduktionskette im Betrieb beeinflusst. Die Zahl der Keime in der Tankmilch setzen sich aus Keimen vom Tier (Euterinfektionen), eingetragen während des Melkens (Tier- und Melkhygiene), oder vermehrt aufgrund einer unzureichenden Kühlung der Milch und der Reinigung der Melkanlagen zusammen. Die Gesamtkeimzahl in Kombination mit der Zellzahl gibt daher leider nur wenig Aufschluss über die wahrscheinli- che Ursache einer hohen Keimzahl und die Ursachenforschung kann daher mühsam werden.

Anhand von Labormethoden kann diese jedoch erleichtert werden, da die Verteilung ver- schiedener Keimarten herausgearbeitet und in Relation zueinander interpretiert werden kann.

Diese Labormethoden sind seit Jahren in Nordamerika etabliert und werden dort zur Quali- tätskontrolle und zum Troubleshooting von Keimzahlen in Betrieben eingesetzt. Da es zu Schwankungen im Keimgehalt zwischen verschiedenen Tankmilchproben kommen kann, sollten idealerweise regelmäßig Tankmilchproben genommen werden, um den Betrieb besser einschätzen zu können. Viele große Betriebe in den USA schicken wöchentlich Tankmilch- proben ein, um ihre Milchhygiene zu überprüfen und mögliche Probleme zeitnah zu erkennen und abzustellen. Während bei der Keimzahlberatung die absoluten Zahlen genommen werden können, sollten, um Trends besser erkennen zu können, die Werte idealerweise durch Loga- rithmieren transformiert werden, anstatt dass nur die Rohdaten ausgewertet werden.

Die Gesamtkeimzahl der Tankmilchprobe gibt einen generellen Überblick über die Höhe der Gesamtkeimbelastung. Im Englischen wird diese Zahl auch Standard Plate Count, kurz SPC, genannt. Mittels Standardverdünnungsreihen bis 10-3 werden Bakterien bei 37±1°C über 44- 48 Std. auf Columbia-Agar mit 5% defibriniertem Schafblut angezüchtet. Die so ermittelte Keimzahl unterscheidet sich von der mittels Bactoscan erhobenen Keimzahl und liegt norma- lerweise unter dem Bactoscanergebnis. Idealerweise sollten weniger als 5.000 Kolonie- bildende-Einheiten (KbE)/ml in der Milchprobe mittels SPC gefunden werden. Keimzahlen über 10.000 KbE/ml zeigen Probleme an und müssen im Zusammenhang mit den anderen Parametern interpretiert werden, um ihre Ursachen zu erkennen. Das Labor des Tiergesund- heitsdienstes Bayern e.V. gibt zudem den Leitkeim des SPC an, um weitere Rückschlüsse auf dessen vornehmliche Einflussfaktoren ziehen zu können.

20

Die Anzahl hitzebeständiger Keime wird mittels Pasteurisierung der Milchprobe im Labor bei 63±1°C für 30 min. und anschließender Anzüchtung wie bei der SPC ermittelt (im Engli- schen: Laboratory Pasteurization Count, kurz LPC). Bei dieser Temperatur werden die meis- ten Mastitiserreger abgetötet. Nur jene Bakterien, die erhöhte Temperaturen überleben kön- nen, wachsen noch bei der anschließenden Anzüchtung. Diese hitzebeständigen Bakterien (Sporenbildner etc.) überleben und vermehren sich in der Melkanlage nach unzureichender Reinigung. Daher sollte ihre Zahl so niedrig wie möglich sein. Während eine LPC von <10 KbE eine exzellente Reinigung des Equipments anzeigt, deuten LPC über 100-200 KbE/ml auf Probleme bei der Reinigung hin und höhere Werte können sogar auf Dreckeintrag wäh- rend des Melkens deuten.

Coliforme Keime werden nach Erstellen einer Verdünnungsreihe auf WML-Agarplatten nach Gassner bei 37±1°C für 44- 48 h angezüchtet. Sie sind ein Anzeichen der Sauberkeit der Milchgewinnung sowie der Effektivität der Kühlung. Sie treten u.a. in der Umwelt (z.B. Ein- streu) und im Tierkot auf. Coliforme Keime kommen generell nicht aus dem Euter, sondern sind an dessen Oberfläche behaftet. Sind die Kühe verschmutzt und werden Euter und Zitzen entweder nicht hinreichend oder nass vor dem Melken gereinigt, so steigt ihre Zahl schnell in der Tankmilch an. Aber auch beim Melken verschmutztes Equipment, von dem Mist/Dreck in die Anlage gelangt, kann zu der erhöhten Zahl coliformer Keime führen. Hierbei steigt dann oft auch die LPC. Zudem kann bei unzureichender Kühlung die Zahl der Coliformen geradezu explodieren und leicht Werte über 1000 KbE/ml erreichen. Bei Automatischen Melksystemen hat die Auslastung und Spülfrequenz der Anlage einen Einfluss auf die coliformen Keime.

Wenn die Anlage für längere Zeit nicht frequentiert wird (> 30 min) und die warme Milch ungekühlt in den Leitungen steht, kann dies die Zahl der coliformen Keime massiv erhöhen.

Daher muss die Ursache der Keimbelastung mit coliformen Keimen durch die Interpretation der verschiedenen hier aufgeführten Parameter im Zusammenspiel interpretiert werden, um den Ausgangspunkt eingrenzen zu können.

Die Zellzahl ist eine Reflektion der Eutergesundheit. Obwohl Mastitispathogene eher selten zu einer erhöhten Keimzahl in der Tankmilch führen, können Kühe mit subklinischer oder klinischer Mastitis extrem hohe Keimzahlen ausschütten (z.B. S. agalactiae oder S. uberis) und so aktiv zur Keimbelastung der Tankmilchprobe beitragen. Insbesondere in kleinen Her- den reichen wenige Tiere aus, um die Keimzahl durch Eutererreger zu beeinflussen. Bei Tankmilchprobenuntersuchungen des Tiergesundheitsdienstes Bayern e.V. wurde S. agalac- tiae bereits mehrfach als Leitkeim der Gesamtkeimzahl erkannt. So wurde zum Beispiel bei einer Herde mit etwa 100 Kühen eine SPC von 96.000 KbE/ml ermittelt und davon waren 86.000 KbE/ml S. agalactiae. Da S. agalactiae ein obligat pathogener Keim ist, d.h. das Bak- terium gedeiht nur im Körper, kann eine Keimanreicherung aufgrund von Kühlungsproble- men oder ähnlichem ausgeschlossen werden. Bei S. uberis ist dies schon etwas schwieriger.

Dieser Erreger kann auch aus der Umwelt eingetragen werden, und die Interpretation sollte auf jeden Fall die coliformen Keimzahlen, LPC, Zellzahl und Herdengröße mit einbeziehen.

Sollte der Verdacht bestehen, dass es sich um einen Eintrag aufgrund von Euterinfektionen handelt, sind weiterführende Untersuchungen insbesondere auf Tierebene, wie Schalmtest und bakteriologische Untersuchungen des Viertelgemelks, notwendig. Anhand der Verteilung von Mastitiserregern in der Tankmilch können keine Rückschlüsse darüber getroffen werden, wie

21 viele oder welche Tiere euterkrank sind, da die Ausscheidung von Mastitiserregern von Kuh zu Kuh variiert und auch von der produzierten Milchmenge beeinflusst werden.

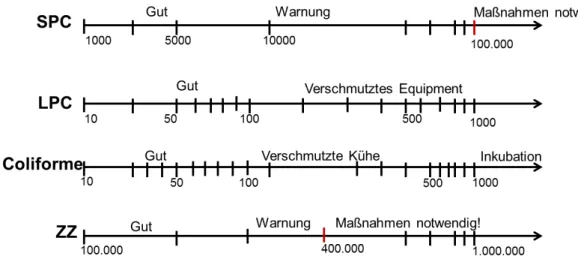

Abb. 1: Richtwerte bei der Keimzahldifferenzierung (in KbE/ml) der Rohmilch. SPC= Aerober Gesamt- keimgehalt/Standard Plate Count, LPC: hitzebeständige Keime/Laboratory Pasteurization Count, Coliforme= Coliforme Keime und ZZ= Zellzahl/ml.

Für die Interpretation der Parameter muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Parameter im Zusammenspiel interpretiert werden und es daher keine exakten Cut-offs für die einzelnen Parameter gibt. Die Abbildung 1 zeigt Erfahrungswerte für die generelle Vertei- lung der Erwartungswerte für verschiedene Parameter basierend auf der Eintragsquelle der Keime.

REINEMANN (2011) hat sehr schön zusammengefasst, wie sich die Parameter bei verschiede- nen Problemen gegeneinander (zueinander?) verhalten. Bei Schmutzeintrag aufgrund dre- ckiger oder nass vorgereinigter Kühe liegt die coliforme Keimzahl meist zwischen 100-1000 KbE/ml, während die LPC darunter und die Gesamtkeimzahl zwischen 5.000 – 20.000 KbE/ml liegt. Bei Reinigungsproblemen steigt dagegen die LPC deutlich an (100-1000 KbE/ml), während coliforme Keime darunter liegen. Bei Kühlungsproblemen explodiert die Zahl der coliforme Keime auf über 1000 KbE/ml und die Gesamtkeimzahl steigt ebenfalls stark an, während die LPC deutlich niedriger als die coliformen Keimzahl ist.

Literatur

Reinemann. D. Troubleshooting High Bacteria Counts in Bulk Milk: What needs cleaning, the machine or the cows? 2011. Countdown Meeting, Melbourne, Australien.

22

Aktuelle Aspekte der GVO-freien Milcherzeugung

Dr. Martin Pries

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Bad Sassendorf

Nachdem Edeka, Rewe, Lidl und Aldi im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategien die Erzeu- gung von tierischen Lebensmitteln ohne Verwendung von gentechnisch veränderten Futter- mitteln in den Mittelpunkt gerückt haben, stehen Molkereien stark in der Pflicht. Eine Listung ist oft nur noch möglich, wenn Milch mit der Auslobung „Ohne Gentechnik“ geliefert werden kann. Die Molkereien ihrerseits geben den Druck an ihre Lieferanten weiter und verlangen relativ kurzfristig die Umstellung auf GVO-freie Fütterung.

Umfang der GVO-freien Milcherzeugung

Die Landesanstalt für Landwirtschaft, Grub kommt in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2015 in Bayern bereits etwa 30 % der Milch mit GVO-freier Fütterung erzeugt wurden.

Es wird geschätzt, dass Ende 2017 dieser Anteil bereits deutlich über 50 % liegen wird. Im Nordwesten Deutschlands besteht im Landliebe-Programm von Friesland Campina schon seit geraumer Zeit ein Konzept zur GVO-freien Milcherzeugung. Aktuell baut das DMK für den Standort in Everswinkel eine GVO-freie Milcherzeugung auf. Auch Arla hat seinen Lieferan- ten mitgeteilt, dass eine Milcherzeugung ohne Verwendung von gentechnisch veränderten Futtermitteln gewünscht ist. Vor diesem Hintergrund erklärt sich die enorme Nachfrage nach Fütterungsstrategien ohne Gentechnik.

Was ist Milch ohne Gentechnik?

Will jemand Milch mit dem Zusatz „ohne Gentechnik“ ausloben, so ist sicherzustellen, dass in der Fütterung der Kühe keine gentechnisch veränderten Futtermittel eingesetzt werden.

Gentechnisch veränderte Futterpflanzen gibt es bei Mais und Sojabohnen. Da insbesondere Sojaextraktionsschrot (SES) aus Brasilien, Argentinien und den USA gentechnisch verändert ist (Anteil >90 %), verbietet sich in der Regel der Sojaeinsatz aus diesen Ländern oder es muss speziell NON GMO-Ware geordert werden, die mit Preisaufschlägen zwischen 10,00 und 15,00 €/dt gehandelt werden. Schätzungen gehen derzeit davon aus, dass etwa 9 Mio. t Sojabohnen NON GMO-Ware zur Verfügung stehen, von denen gut die Hälfte im Rahmen der Ernte- und Transportlogistik getrennt erfasst und vermarktet wird. Gemessen am Ge- samtsojaanbau macht dies etwa 4 % aus. Daneben kommen für eine GVO-freie Fütterung vorwiegend Futtermittel europäischer Herkunft in Frage, da in der EU der Anbau gentech- nisch veränderter Pflanzen sehr reglementiert ist. Die Tabelle 1 zeigt GVO-freie Proteinfut- termittel mit den Nährstoffgehalten und den in Deutschland zur Verfügung stehenden Men- gen. SES besitzt den höchsten Gehalt an Rohprotein und nutzbarem Rohprotein bei gleichzei- tig hohem Energiegehalt. Insofern ist Soja immer die Leitkomponente. Rapsextraktionsschrot (RES) und Getreideschlempen aus der Bioethanolproduktion sind im Nährstoffgehalt gut ver- gleichbar. Die Körnerleguminosen sind energiereich. Die Rohproteingehalte sind hier niedri- ger als im RES und wegen der geringeren UDP-Werte ergeben sich deutlich niedrigere nXP- Gehalte.

23 Tabelle 1: Nährstoffgehalte proteinreicher Futtermittel ohne gentechnische Veränderung im Vergleich

zum Sojaextraktionsschrot

Futtermittel Gehalt an

Energie MJ NEL/kg

Rohprotein

g/kg

UDP

(%)

nutzbarem Rohprotein

g/kg

Verbrauch/

Anfallmenge Mio. t

Sojaextraktionsschrot 7,4 430 30 249 3,9

Rapsextraktionsschrot 6,4 338 35 223 4,0

Sonnenblumenextraktionsschrot 5,2 312 25 166 0,4

Getreideschlempen 6,7 348 35 231 0,4

Erbsen 7,5 200 17 163 0,3

Ackerbohnen 7,6 260 15 171 0,1

Lupinen 8,1 289 17 189 0,04

Quelle: Futterwerttabelle LWK NRW, Ovid

Eine bedarfsdeckende Energie- und Nährstoffversorgung lässt sich bei Verzicht auf SES und Verwendung der in Tabelle 1 genannten proteinreichen Futtermittel ohne weiteres darstellen.

100 kg RES entsprechen nährstoffmäßig 76,5 kg SES und 8,3 kg Weizen. RES aus europäi- schem Anbau ist wegen der großen Verfügbarkeit letztendlich das Futtermittel der Wahl, um eine GVO-freie Fütterung umzusetzen.

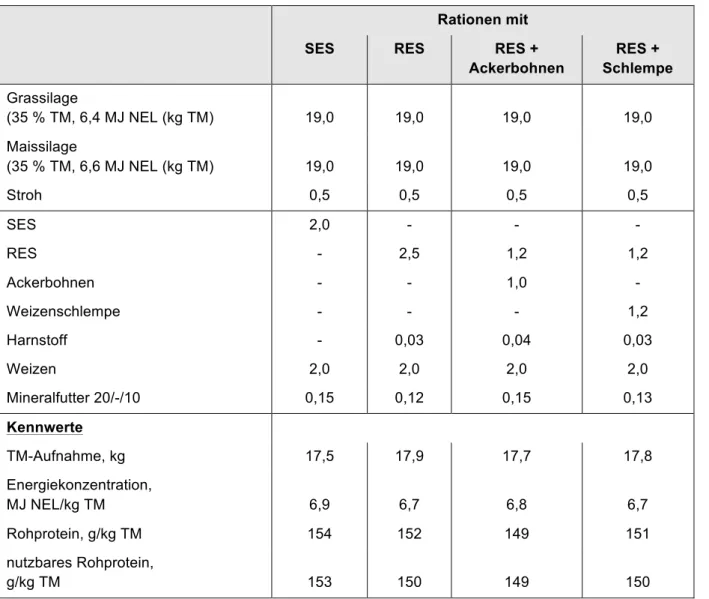

In der Tabelle 2 sind Teilmischrationen für eine Milchleistung von 25 kg ECM unter Ver- wendung unterschiedlicher Proteinträger dargestellt. Als Grobfutter stehen Gras- und Maissi- lage jeweils guter Qualität im Verhältnis 1 : 1 zur Verfügung. Im Vergleich zu der Ration mit SES (1. Spalte) sind die Kennwerte für die Rationen mit GVO-freien Proteinträgern in ähnli- cher Größenordnung. Die geltenden Versorgungsempfehlungen können demnach durch alter- native Futtermittel eingehalten werden. Dies gilt auch bei anderen Grobfuttersituationen als im Beispiel dargestellt. Die leistungsgerechte Ergänzung hat mit Milchleistungsfuttern zu erfolgen, in denen ebenfalls keine gentechnisch veränderten Komponenten enthalten sind und der Lieferant die GVO-Freiheit bescheinigt.

Sind Leistungseinbußen bei GVO-freier Fütterung zu befürchten?

Die Ersetzbarkeit von SES in Milchkuh- und Bullenmastrationen wurde in den Jahren 2010 und 2011 an verschiedenen Versuchsbetrieben in Deutschland getestet. Es wurden unter- schiedliche Grobfuttersituationen berücksichtigt und SES durch RES und Harnstoff ersetzt.

Die Rationen wurden durch Einsatz von Futterfett isoenergetisch gestaltet. Die Tabelle 3 in- formiert über Futteraufnahme und Milchleistung in den einzelnen Futtergruppen. Weder Fut- teraufnahme noch ECM-Leistung wurden durch Verzicht auf SES negativ beeinflusst. Als Schlussfolgerung aus diesen umfangreichen Versuchen ergibt sich, dass eine Fütterung von Milchkühen ohne SES ohne weiteres möglich ist, wenn vergleichbare Energie- und Protein- kennwerte eingestellt werden. Dies wurde auch für Bullenmastrationen abgeleitet.

24

Tabelle 2: Teilmischrationen mit unterschiedlichen Proteinträgern für eine Tagesleistung von 25 kg ECM nach NEL und nXP (Angaben in kg Frischmasse)

Rationen mit

SES RES RES +

Ackerbohnen

RES + Schlempe Grassilage

(35 % TM, 6,4 MJ NEL (kg TM) 19,0 19,0 19,0 19,0

Maissilage

(35 % TM, 6,6 MJ NEL (kg TM) 19,0 19,0 19,0 19,0

Stroh 0,5 0,5 0,5 0,5

SES 2,0 - - -

RES - 2,5 1,2 1,2

Ackerbohnen - - 1,0 -

Weizenschlempe - - - 1,2

Harnstoff - 0,03 0,04 0,03

Weizen 2,0 2,0 2,0 2,0

Mineralfutter 20/-/10 0,15 0,12 0,15 0,13

Kennwerte

TM-Aufnahme, kg 17,5 17,9 17,7 17,8

Energiekonzentration,

MJ NEL/kg TM 6,9 6,7 6,8 6,7

Rohprotein, g/kg TM 154 152 149 151

nutzbares Rohprotein,

g/kg TM 153 150 149 150

25 Tabelle 3: Einfluss verschiedener Proteinträger in Milchkuhrationen auf TM-Aufnahme und ECM-

Leistung

Rationen VBZL

Haus Riswick, Kleve

Zentrum für Tierhaltung und

Technik Iden

Lehr- und Versuchs- zentrum Futterkamp

TM- Aufnahme

ECM- Leistung

TM- Aufnahme

ECM- Leistung

TM- Aufnahme

ECM- Leistung

Grassilage* 75 % 50 % 25 %

Maissilage* 25 % 50 % 75 %

Proteinergänzung mit

RES** 20,2 31,2* 23,6 38,1

RES + Harnstoff 23,9 38,3 22,3 35,2

RES + SES (50:50) 19,1 29,7 24,3 37,9 19,9 34,3

SES*** 19,5 29,9

*Anteil an der Grobfutterration auf Basis der TM;

**RES = Rapsextraktionsschrot; ***SES = Sojaextraktionsschrot

Wir wird eine GVO-freie Fütterung nachgewiesen?

Grundsätzlich gilt: In allen tierischen Produkten wie Milch, Fleisch, Eier und Wolle/Haare sind keine gentechnisch veränderten Konstrukte aus den Futtermitteln nachweisbar. Milchun- tersuchungen zum Nachweis einer gentechnikfreien Fütterung laufen deshalb ins Leere. Aus diesem Grund kann eine GVO-freie Milcherzeugung nur durch Verpflichtungen und Doku- mentationen der in der Kette beteiligten Akteure sichergestellt und überprüfbar gemacht wer- den. Gefordert sind hier die Molkereien, die Milcherzeuger und die Futtermittellieferanten.

Die Molkereien müssen für getrennte Erfassung und Verarbeitung von GVO-freier und Nicht- GVO-freier Milch sorgen. Dies muss dokumentiert und nachprüfbar sein. Milcherzeuger dür- fen selbst keine GVO-Futterpflanzen anbauen und keine gentechnisch veränderten Futtermit- tel zukaufen. Auf den Lieferscheinen muss das entsprechend dokumentiert sein. Mischfutter- hersteller müssen dafür Sorge tragen, dass beispielsweise Milchleistungsfutter ohne Einsatz von GVO-Futtermitteln erzeugt werden, es zu keiner Verschleppung im Werk bzw. im Rah- men der Auslieferung kommt. Durch entsprechende Absprachen, Vereinbarungen und Doku- mentationen der gesamten Kette kann eine GVO-freie Milcherzeugung ausgelobt werden. Die Regeln und Verpflichtungen unterliegen hierbei der Selbstverantwortung.

Siegel ohne Gentechnik

Das Siegel „Ohne Gentechnik“ gibt es seit 2011. Es ist eine rechtlich geschützte Wort-Bild- Marke der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Das Ministerium hat den Verband Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG) exklusiv mit der Vergabe und Verwaltung von Nutzungslizenzen betraut. VLOG wurde 2010 von Handels-, Verarbeitungs- und Erzeugungsbetrieben mit dem Ziel gegründet, den Markt „Ohne Technik“ auszubauen und entsprechende Regelwerke für GVO-freie Le-

26

bensmittel zu schaffen. Mittlerweile hat der Verband über 400 Mitglieder und Lizenznehmer.

Damit besitzt der Verband heute eine große Bedeutung und die großen Player des Lebensmit- teleinzelhandels verlangen von ihren Lieferanten eine Zertifizierung gemäß der Regelwerke des Verbandes.

Seit Mitte 2016 vergibt VLOG auch ein Siegel für Futtermittel, wenn sie nach den Regeln des Verbandes GVO-frei hergestellt wurden. Das Siegel heißt „VLOG-geprüft“ und wird bereits von einigen Mischfutterherstellern genutzt. So schließt sich der Kreis und für die gesamte Kette besteht ein transparentes Regelwerk für die Auslobung Gentechnik freier Lebensmittel, von denen es nach Verbandsangaben heute bereits mehr als 1.600 Produkte gibt.

Haben wir ausreichende Mengen an GVO-freien Futtermitteln?

In Deutschland gibt es etwa 4,2 Mio. Milchkühe. Seitens der DLG wurden bei bedarfsgerech- ter Versorgung (kein Luxuskonsum) die erforderlichen Futtermengen für unterschiedliche Standorte (Ackerfutter bzw. Grünland) und differenzierte Leistungen im Rahmen der Festle- gung der Standardnährstoffausscheidungen berechnet. Auf Basis dieser Angaben benötigt eine Kuh mit einer Leistung von 9.000 kg im Mittel der verschiedenen Grobfuttersituationen etwa 8,3 dt RES pro Jahr, woraus sich für alle Kühe RES-Bedarf von 3,4 Mio. t/Jahr errech- net. In der Bullenmast ergibt sich bei wiederum bedarfsgerechter Versorgung ein mittlerer RES-Aufwand von etwa 5,8 dt pro Bulle. Für den gesamten Mastbullenbestand müssten etwa 700.000 t RES jährlich bereitgestellt werden. Unter Berücksichtigung der in Tabelle 1 ge- nannten Verbrauchsmengen kommt man zum Ergebnis, dass die vorhandenen RES- und Ge- treideschlempemengen für eine ausreichende Versorgung mit Proteinfuttermitteln für die Wiederkäuer ausreichen.

Es muss aber konstatiert werden, dass RES auch ein immer bedeutsameres Futtermittel für Schweine und Geflügel ist. In Schweinemastrationen können 10 bis 15 % RES untergebracht werden, ohne dass Leistungseinbußen zu befürchten sind. Dies hätte für den bundesdeutschen Mastschweinebestand einen RES-Verbrauch von etwa 675.000 t zur Folge. Auch Zuchtsauen lassen sich gut mit RES versorgen. Die Betrachtungen machen deutlich, dass es bei einer flä- chendeckenden Umstellung der gesamten Tierhaltung auf GVO-freie Fütterung zu einem gro- ßen Wettbewerb um die vorhandenen RES-Mengen kommen wird, zumal aus Fruchtfolge- gründen eine deutliche Erhöhung des Rapsanbaus kaum möglich sein wird. Branchenkenner sind deshalb der Meinung, dass ein genereller Verzicht auf SES derzeit nicht möglich ist.

Deshalb bleibt es eine große Herausforderung, den Anbau und die Verfügbarkeit von GVO- freiem Soja zu forcieren.

27

Zwischen Almidyll und Industrieanlage – über die gesellschaftliche Wahr- nehmung der Milchviehaltung

Inken Christoph-Schulz, Anja Rovers, Nanke Brümmer

Thünen-Institut für Marktanalyse, Bundesallee 50, 38116 Braunschweig

Einleitung

Seit Jahren nimmt die gesellschaftliche Kritik an der Landwirtschaft und insbesondere an der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung stark zu. Mehr und mehr zeigt sich eine deutliche Dis- krepanz zwischen den aktuellen Haltungsbedingungen auf der einen und den gesellschaftli- chen Erwartungen auf der anderen Seite. Die zunehmende Kritik hat auch Auswirkungen auf die Nachfrage nach tierischen Produkten wie die zunehmende Zahl von Vegetariern/Veganern bzw. Personen, die ihren Konsum einschränken, zeigt (GfK, 2016). Dennoch wurden 2014 in Deutschland pro Kopf fast 53 Liter Frischmilch, gut 83 Kilogramm Frischmilcherzeugnisse und 24 Kilogramm Käse verzehrt (BMEL 2015 a, b). Damit stellten Milch und Milchprodukte (ohne Speiseeis) nach Fleisch und Fleischerzeugnissen mit knapp 14 % in Hinblick auf den Gesamtumsatz die zweitwichtigste Produktgruppe der deutschen Ernährungsindustrie dar (BVE, 2016).

Verschiedene Akteure wie das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung (BMEL), die Agrarwirtschaft und der Lebensmitteleinzelhandel versuchen verstärkt, mit un- terschiedlichen Maßnahmen den gesellschaftlichen Anliegen Rechnung zu tragen und unter anderem das Tierwohl zu verbessern. Beispiele hierfür sind die „Initiative Tierwohl“, das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Er- nährung und Landwirtschaft (BMEL, 2015c) oder das erst kürzlich vorgestellte staatliche Tierwohl-Label (BMEL, 2017).

Doch was denkt die Gesellschaft eigentlich genau über die landwirtschaftliche Nutztierhal- tung? Was für Vorstellungen hat sie und was für Erwartungen lassen sich daraus ableiten?

Der vorliegende Beitrag gibt Einblicke in die aktuelle Wahrnehmung der Milchviehhaltung in Deutschland. Da nicht sämtliche Ergebnisse präsentiert werden können, werden jedoch nur die jeweils am häufigsten genannten Aspekte vorgestellt.

Methoden

Um die Wahrnehmung der Gesellschaft explorativ zu erfassen (vgl. LAMNEK 2005), wurden 2015 sechs leitfadengestützte Gruppendiskussionen mit vier bis zehn Teilnehmern zur Milch- viehhaltung im Schwerin, Essen und Kempten i.A. durchgeführt. Hierbei waren Personen mit vegetarischer bzw. veganer Ernährungsweise in jeder Diskussionsrunde vertreten, um auch Teilnehmer miteinzubeziehen, die ihre Ernährungsgewohnheiten beispielsweise aufgrund der Haltungsbedingungen eingeschränkt oder ganz eingestellt hatten. Um sicher zu stellen, dass sich die Teilnehmer nicht vorab informierten und die unverfälschte Wahrnehmung erfasst werden konnte, wurde das konkrete Thema der Diskussion im Vorfeld nicht bekannt gegeben.

Bei Gruppendiskussionen steht der Meinungsaustausch bzw. die Interaktion der unterschiedli- chen Teilnehmer im Vordergrund und weniger die geäußerten Einzelmeinungen. Letztere

28

zeigen jedoch die Bandbreite der unterschiedlichen Ansichten auf (MAYRING, 2002). Ein Vor- teil dieser Methode ist, dass viele Ergebnisse erst aufgrund der gemeinsamen Diskussion zum jeweiligen Thema in einem dynamischen Prozess entstehen und somit auch unerwartete As- pekte offengelegt werden (HALKIER, 2010).

Die Fragen wurden zunächst so offen wie möglich gestellt („Wie stellen Sie sich die heutige Milchviehhaltung vor?“), um die Teilnehmer nicht zu beeinflussen. Erst wenn Nachfragen („Fällt Ihnen sonst noch etwas dazu ein?“) keine weiteren Aspekte lieferten, wurden spezifi- sche Fragen gestellt (z.B. nach Freilandzugang, Eingriffen am Tier).

Die Diskussionen hatten eine Länge von etwa 120 Minuten und wurden audio- und videoge- stützt aufgezeichnet. Die Auswertung erfolgte in Form einer qualitativen Inhaltsanalyse unter Verwendung eines Kategoriensystems. Unter Kategorien sind übergeordnete, abstrakte Be- griffe zu verstehen, denen die Aussagen zugeordnet werden (MAYRING, 2002).

Ergebnisse

Die Wahrnehmung der Milchviehhaltung ist eher kritisch. In den meisten Diskussionen wurde angesprochen, dass es verschiedene Haltungssysteme gebe (wobei der Begriff des Haltungs- systems nie fiel). Allerdings wurde von den Teilnehmern vermutet, „dass die Mehrzahl in- dustriell produziert“1 würde.

In Bezug auf den Stall wurden auch die Worte „Milchfabrik“ oder „Industriebetrieb“ verwen- det oder es wurde angemerkt, dass es „diese Bauernromantik mit drei Kühen, die die Zenzi auf die Alm treibt“ nicht mehr gebe. Einige Teilnehmer hatten sogar ausgesprochen negative Vorstellungen, wie die folgenden Zitate zeigen: „Also ich hab da ziemliche Horrorvisionen im Kopf (...) “, „diese großen Fabriken, diese Milchfabriken, die dann, (…), tausende von, von Tieren da stehen haben“. Auch wurde mehrfach betont, dass die Tiere dauerhaft im Stall und nicht auf der Weide stünden. Deutlich seltener wurde dagegen Weidehaltung beschrieben, die für viele das Ideal darzustellen schien: „Die Idealvorstellungen sind schon so, wie es auch bei uns in der unmittelbaren Umgebung ist. Da sind kleine Bauernhöfe mit Milchkühen, die einen Großteil auch draußen sind“.

Sehr heterogen war die Vorstellung des Stallbodens. Es wurden „Gitter“, „Zementboden“,

„Erdboden“, „Spaltenboden“ aber auch „Streu“ erwähnt. Auch in Hinblick auf die Belüftung des Stalles hatten die Teilnehmer unterschiedliche Vorstellungen. Einerseits wurde von Belüf- tungsanlagen gesprochen und erwähnt, dass die Belüftung „künstlich“ sei. Andererseits wurde von offenen Türen und Fenstern berichtet oder es wurden mit eigenen Worten Kaltluft- oder Boxenlaufställe beschrieben. Die meisten Teilnehmer gingen jedoch davon aus, dass die Tiere keine Möglichkeit hätten, sich zu bewegen. Es wurde beschrieben, dass die Tiere „einge- pfercht und auf engstem Raum zusammen“ seien. Teilweise wurde sogar vermutet, dass die Tiere so wenig Platz hätten, dass sie sich nicht umdrehen könnten oder dass sie in Käfigen gehalten würden: „ (…) die haben ja nur solche Kabinen, also nur so, so kleine, sag ich mal Metallkäfige, wo die drin stehen“. Die geschätzte Tierzahl pro Betrieb war ebenfalls sehr un- terschiedlich und reichte von „dreißig“ bis hin zu „tausenden“.

1 Bei sämtlichen Passagen, die in Anführungszeichen stehen, handelt es sich um den Originalwortlaut aus den

Diskussionsrunden. Auslassungszeichen zeigen eine sinnneutrale Kürzung an.

29 In Bezug auf das Futter gingen die Vorstellungen ebenfalls relativ weit auseinander. Während einige Diskutanten vermuteten, dass es „Heu, Stroh, Raufutter“ oder auch „Hafer“ sei, spra- chen andere von „Hochleistungsfutter“. Das Futter der Milchkühe wurde teilweise als „unna- türlich“ und „mit Medikamenten verseucht“ beschrieben. Außerdem würden Antibiotika, Anabolika und Hormone dem Futter zugesetzt, um die Tiere gesund zu halten und ihre Leis- tung zu erhöhen. Bei einigen Teilnehmern herrschte Misstrauen bezüglich des Kraftfutters. So äußerte ein Teilnehmer, dass man „da (…) ja alles Mögliche mit untermischen“ könne. Einige Teilnehmer argumentierten jedoch, dass sich mit Gras die angestrebten Milchmengen nicht erreichen ließen und dass es „energiereiches Futter“ sein müsse, damit die Milchleistung ent- sprechend hoch würde. Wenn über das Futter gesprochen wurde, kamen die Teilnehmer aller Gruppen automatisch auf den vermuteten Medikamenteneinsatz, ohne dass dieses Thema von der Diskussionsleitung explizit angesprochen wurde. Dabei wurde ein Zusammenhang zwi- schen der Medikation und dem Platzmangel vermutet. Dieser bezog sich in erster Linie auf die mögliche Ansteckungsgefahr, wie das folgende Zitat verdeutlicht: „Musst du ja mit Anti- biotika machen. Wo viele Viecher auf einem Fleck sind, mit wenig Bewegung und wenig Luft (…)“. Auch die Annahme, dass die Medikamente prophylaktisch verabreicht würden, war vielfach vertreten. Beispielhaft hierfür steht die folgende Aussage: „Ich denke einfach zur Vorbeugung, damit überhaupt keine Seuche oder überhaupt keine Krankheit ausbricht. Dass da alle mit irgendwelchen Medikamenten oder irgendwelchen Mitteln vollgepumpt werden“.

Nur in Einzelfällen wiesen Teilnehmer darauf hin, dass Medikamente teuer seien und sie sich nicht vorstellen könnten, dass diese den Tieren vorschnell verabreicht würden. In diesem Zu- sammenhang wurde von einzelnen Teilnehmern vermutet, dass die Medikamente in der Milch nachweisbar seien. Ein Teilnehmer beschrieb sehr detailliert, dass er von bekannten Landwir- ten wüsste, dass diese nichts prophylaktisch geben würden und dass auch die Kontrollen sehr streng seien.

Zusammenfassung und Fazit

Im Rahmen der durchgeführten Gruppendiskussionen konnte ein durchaus differenziertes Bild der gesellschaftlichen Wahrnehmung gezeigt werden, deren Ergebnisse sich stark mit einer früheren Studie von CHRISTOPH-SCHULZ ET. AL. (2014) decken.

Es wurde deutlich, dass die Wahrnehmung mitunter äußerst negativ ist. Hauptkritikpunkte sind zum einen der fehlende Bewegungsfreiraum: Dieser bezieht sich sowohl auf den Platz im Allgemeinen als auch den fehlenden Zugang ins Freie. Es muss in diesem Zusammenhang jedoch kritisch angemerkt werden, dass die Teilnehmer meistens keine konkreten Vorstellun- gen darüber hatten, wie viel Platz die Tiere beispielsweise benötigten. Es gab vielmehr nur die unkonkrete Aussagen, dass dieser zu gering sei. Zum anderen ging es vielfach um den be- fürchteten Einsatz von Medikamenten und den damit verbundenen Auswirkungen auf den Verbraucher.

Der hier vorgestellte Ansatz liefert aufgrund seines explorativen Charakters ein sehr differen- ziertes Bild der Wahrnehmungen der Milchviehhaltung. Rückschlüsse auf die Wahrnehmung und Erwartungen der deutschen Bevölkerung können jedoch aufgrund der geringen und nicht bevölkerungsrepräsentativen Stichprobe nicht getroffen werden. Die vorliegenden Ergebnisse bilden daher den Ausgangspunkt für eine Online-Befragung, die derzeit durchgeführt wird.

30

Danksagung

Die vorgestellten Ergebnisse sind Teil des Projektes “SocialLab Deutschland – Nutztierhal- tung im Spiegel der Gesellschaft”. Die Förderung des Projektes erfolgt aus Mitteln des Bun- desministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages. Die Projektträgerschaft erfolgt über die Bundesanstalt für Landwirt- schaft und Ernährung (BLE) im Rahmen des Programms zur Innovationsförderung. „Social- Lab Deutschland“ ist ein Zusammenschluss folgender Partner: Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Thünen-Institut für Marktanalyse, Georg-August-Universität Göttingen, Rheini- sche Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Fachhochschule Südwestfalen Soest, Technische Universität München, und dem Privaten Forschungs- und Beratungsinstitut für angewandte Ethik und Tierschutz INSTET gGmbH, Berlin. Die Gesamtkoordination liegt am Thünen- Institut für Marktanalyse.

Literatur

BVE (2016). Jahresbericht 2015_2016. Verfügbar unter http://www.bve- online.de/presse/infothek/publikationen-jahresbericht

BMEL (2015a). Verbrauch von Käse. Verfügbar unter: http://berichte.bmelv-statistik.de/SJT- 4071500-0000.pdf.

BMEL (2015b). Verbrauch von Milch, Sahne und Kondensmilch. Verfügbar unter:

http://berichte.bmelv-statistik.de/SJT-4071300-0000.pdf.

BMEL (2015c): Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung. Verfügbar unter:

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ministerium/Beiraete/Agrarpolitik/Gutac htenNutztierhaltung.pdf?__blob=publicationFile.

BMEL (2017). Fragen und Antworten zum staatlichen Tierwohllabel. Verfügbar unter:

http://www.bmel.de/DE/Tier/Tierwohl/_texte/Tierwohllabel-Fragen-und- Antworten.html

Christoph-Schulz, I., Weible, D., Salamon, P. (2014). Zwischen Heidi-Idyll und Agrarfabrik – zur Wahrnehmung der Milchviehhaltung, 24. Jahrbuch der Österreichischen Gesell- schaft für Agrarökonomie, 245-254.

GfK (2016). Immer schön flexibel bleiben. Consumer Index. Verfügbar unter https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/DE/documents/News/Cons umer_Index/CI_03_2016_oD.pdf

Halkier, B. (2010): Focus groups as social enactments: integrating interaction and content in the analysis of focus groups data. Qualitative Research. 10(1), 71-89.

Lamnek, S. (2005): Qualitative Sozialforschung, Beltz Verlag, Weinheim.

Mayring, P. (2002): Einführung in die Qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualita- tivem Denken. Beltz Verlag, Weinheim und Basel.

31

Zukünftige Anforderungen an die Milcherzeugerbetriebe aus Sicht der aufnehmenden Hand

Dr. Heinz Schweer

Vion, Direktor Landwirtschaft

Die Anforderungen der aufnehmenden31 Hand, speziell des Lebensmitteleinzelhandels, an die Milcherzeuger, haben aktuell ihren Ursprung in der gesellschaftlichen Diskussion über die Zukunft der deutschen Nutztierhaltung (siehe auch Gutachten des wiss. Beirates beim Bun- desministerium, BMLE).

Lebensmittel im Allgemeinen und Fleisch und Milch im Besonderen sind beliebte Themen zahlreicher gesellschaftlicher Debatten. Dabei geht es vor allem um folgende Punkte:

• Tierschutz, bei der Tierhaltung und beim Transport

• Rückverfolgbarkeit,Transparenz und Produktintegrität

• Ökologische Auswirkungen der Milch-und Fleischproduktion

• Gesundheit des Menschen

• Verzicht auf GVO Produkte in der Fütterung Vion beteiligt sich aktiv am gesellschaftlichen Dialog

Wir bei Vion haben uns entschieden, diese Debatten nicht zu scheuen und uns aktiv am ge- sellschaftlichen Dialog zu beteiligen.

„

Früher haben sich die Unternehmen ausschließlich um Finanzen und Shareholder value ge- kümmert. Heute ist das anders. Wir bei Vion nehmen Umwelt und Gesellschaft viel stärker in den Blickpunkt“, so Vion CEO Francis Kint. Vion hat vor diesem Hintergrund erstmals für 2016 und erstmals für ein Unternehmen in der Fleischbranche einen Corporate-Social- Responsibility–Report (CSR Bericht) vorgelegt. Dieser Report bietet eine klare Nachhaltig- keitsvision und –strategie und erläutert die Ziele, Schritte und Maßnahmen, die wir für eine nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens treffen.Der Lebensmitteleinzelhandel als ein Treiber der Änderungen in der Nutztierhaltung Neben den NGOs und der Politik ist der Lebensmitteleinzelhandel ein wichtiger Treiber die- ser gesellschaftlichen Diskussion. Wichtig zu erwähnen ist, dass sich zehn große Player über 90% des deutschen Marktanteils teilen. Mit wachsenden und differenzierter werden Ansprü- chen der Verbraucher in einer Wohlstandsgesellschaft versuchen die großen Einzelhändler die Bedürfnisse einer kritischer werdenden Konsumentenschaft in Teilen aufzunehmen. In Unter- nehmensleitbildern zur Landwirtschaft formulieren sie ihre Anforderungen u.a. auch an die Milcherzeuger. „Lidl Deutschland fördert Haltungsbedingungen über die gesetzlichen Stan- dards hinaus und setzt sich für Verbesserungen ein. In der Nutztierfütterung unterstützen wir den Einsatz von gentechnikfreiem Soja“ heißt es im Positionspapier des Unternehmens. RE- WE gibt in seinem Leitbild vor, dass u.a. keine schmerzhaften Eingriffe wie .z.B. das Enthornen der Kälber ohne Betäubung durchgeführt werden darf. Der größte Einzelhändler

32

EDEKA stellt 2017 einen umfangreichen Forderungskatalog an die Milcherzeuger auf. Es werden Kriterien für die Weiterentwicklung des Tierwohls im Rahmen der Milcherzeugung für EDEKA Eigenmarken formuliert. Von der Abkehr von der Anbindehaltung bis zum Vor- handensein von Abkalbebuchten, kein Haltungs-und Kontrollpunkt wird vergessen.

Verzicht auf GNO freie Fütterung-VLOG

Im aktuellen Focus der LEH Anforderungen steht der Verzicht auf den Einsatz gentechnischer veränderter Futtermittel. In einer Erklärung des Dachverbandes BVLH von Mai 2015 heißt es dazu:“ Die überwiegende Mehrzahl der Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels fordert für ihre Eigenmarkenprodukte eine Nutztierfütterung, die auf den Einsatz von gentechnisch veränderten Futtermitteln verzichtet.“

20% der deutschen Milchproduktion sind GVO frei, in einigen Regionen wie Bayern ist der Anteil noch höher, schreibt REWE und fügt hinzu, dass die Anzahl GVO frei gelabelter Milchprodukte in einer kurzen Zeitspanne stark ansteigen wird.

Inzwischen wird auch eine Verbindung von GVO freier Milch und GVO freien Fleisches her- gestellt. VLOG Milchzertifizierungen werden auch für VLOG Fleisch anerkannt, natürlich unter Berücksichtigung von Mindestfütterungszeiten der GVO freien Futtermittel.

Nun kann man natürlich vortrefflich darüber streiten ob die Soja GVO Frei Strategie generell die Alternative für die bisherige Eiweißfütterung ist. Bei der Milch scheint es zu funktionie- ren. Rapsextraktionsschrot ist eine preiswürdige Alternative, die aber aufgrund der geringeren biologischen Wertigkeit für Schweine nicht wirkt. Bei der weltweit gestiegenen Nachfrage nach Soja stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit anders.

Nachhaltigkeitsstrategie von Mc Donald´s

Keine Rolle spielt die GVO freie Fütterung für Milchkühe bei Mc Donald´s, einer der Haupt- kunden für Kuhfleisch. Rund 90 Prozent der im Jahr verzehrten 45.000 Tonnen Hackfleisch bei Mc Donald´s Deutschland, kommen aus Deutschland, vorwiegend aus Bayern. Das sind Vorderviertel von über 325.000 Kühen pro Jahr, ca.25 Prozent der gesamten deutschen Kuh- schlachtung. Im Mc Donald´s Best Beef Programm sind bisher über 80.000 geschlachtete Kühe und über 3000 Milchviehbetriebe engagiert. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Mc Do- nald’s umfasst drei Module in denen Kriterien der Haltung, Fütterung und des Managements eine dominierende Rolle spielen. Insbesondere Laufstallhaltung oder Anbindehaltung mit Weidegang werden honoriert. Gefördert wird ebenso die verlängerte Nutzungsdauer der Kuh und die Abkalbebox.

Das Ziel von Mc Donald´s ist nicht die 100%ige Umstellung des Burger Rohstoffs auf Best Beef. Mc Donald´s unterstreicht seine Herausforderung “Die konventionellen Strukturen der Lebensmittelerzeugung und -verarbeitung nachhaltiger machen, in einem wirtschaftlich trag- baren und gesellschaftlich akzeptierten Rahmen“.

33 Tierschutzforderungen an die Milchkuhhalter

In Deutschland gibt es eine Vielzahl Runder Tische auf Bundes-und Länderebene zum Tier- schutz, sowie einige Initiativen für ein Tierschutzlabel. Überall sitzt der LEH mit am Tisch und versucht den Prozeß der Verbesserungen ordnungspolitisch zu beschleunigen oder durch Label zu vermarkten.

Zu den geforderten Tierschutzkriterien beim Milchrind gehören u.a.:

• der Ausstieg aus dem routinemäßigen nicht schmerzfreien Enthornen der Kälber

• die Erhöhung der Nutzungsdauer der Kuh

• die tierschutzgerechte Haltung durch Reduzierung der Anbindehaltung und mehr Wei- degang

• Verbot der Abgabe von hochtragenden Rindern.

Basierend auf vergleichbaren Kriterien hat auch der Deutsche Tierschutzbund mit Vertretern des LEH, der Molkereien und der Land-und Fleischwirtschaft ein eigenes Tierschutzlabel für Milchkühe erarbeitet, aufgeteilt in eine Einstiegs-und eine Premiumstufe. Bis heute sind Be- triebe über LIDL, ALDI Nord und Süd zertifiziert.

Die Debatte um die Verbesserung der Haltung der Milchkühe, sowie der Forderung nach ei- ner GVO-freien Fütterung, zeigen das große Interesse des Handels nach Umsteuerung in der Nutztierhaltung. Die Bauern sind dafür aufgeschlossen, wenn die Umsetzung der Kriterien wirtschaftlich dauerhaft honoriert wird. Die Dynamik des Prozesses bestimmt, wie schnell und wie gut eine Balance zwischen Tierschutz und Ökonomie hergestellt werden kann.

34

Ziele der Norddeutschen Weidecharta und Möglichkeiten der Umsetzung

Arno Krause

Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V.

Die Weidehaltung in der Milchviehhaltung hat sich in den letzten Jahren zugunsten der Stall- haltung deutlich verringert. Verschiedene Prognosen deuten darauf hin, dass dieser Trend darauf hinauslaufen kann, dass in 10 bis 15 Jahren der überwiegende Anteil der Milchkühe ganzjährig im Stall gehalten wird. Andererseits ist die Weidehaltung eine Produktionsform, für die sich die Gesellschaft ausspricht: Der überwiegende Teil der Gesellschaft möchte sich eine Landwirtschaft ohne weidende Kühe nicht vorstellen. Umfragen deuten zudem darauf hin, dass die Gesellschaft bereit ist, für Produkte aus Weidehaltung, die entsprechend dekla- riert sind, einen Mehrpreis zu zahlen – dieses System also auch durch den Kauf entsprechend deklarierter Produkte honorieren zu wollen.

Der Vermarktungsansatz, der hinter dem Label “PRO WEIDELAND – Deutsche Weidechar- ta“ steht, zielt darauf ab, die Vielfalt der landwirtschaftlichen Produktionssysteme in der Milchviehhaltung zu erhalten, in dem Produkte aus Weidehaltung entsprechend deklariert und zu einem höheren Preis im Lebensmitteleinzelhandel angeboten werden. Dort, wo es Sinn macht und dort wo sich Landwirte aufgrund ihrer Fähigkeiten und insbesondere aufgrund der Verfügbarkeit notwendiger Standortfaktoren in der Lage sehen, Weidehaltung durchführen zu wollen, dort soll Weidehaltung auch eine wirtschaftliche Zukunft haben. Das System von PRO WEIDELAND basiert auf Freiwilligkeit ohne dass Stallhaltungssysteme, die auch zu unseren Systemen gehören, diskreditiert werden.

Die Herausforderung für unseren deutschlandweiten Ansatz wird sicherlich darin bestehen, die Ansprüche der Gesellschaft mit dem Verhalten der Konsumenten zu synchronisieren. Wir hoffen darauf, dass der Anteil der Konsumenten, die sich zum Kauf für Produkte, die durch unser Label gekennzeichnet werden, mindestens genauso groß ist, wie der Anteil der Gesell- schaft, die sich zu dem Kauf entsprechender Produkte erklärt hat. Dafür haben wir ein breites Bündnis aus mehreren Organisationen geschaffen, das die Werthaltigkeit unsers Labels unter- streicht.

Breites Bündnis steht hinter Label

20 Organisationen aus Landwirtschaft, Wirtschaft, Umwelt-, Natur-, Verbraucher- und Tier- schutz haben an der Zielsetzung und den Kriterien der Deutschen Weidecharta gearbeitet.

Diese Organisationen haben im Oktober 2015 eine gemeinsame Charta gezeichnet, die die Grundlage und Rahmenbedingungen des Labels festlegt. Zu diesen Organisationen, die die Charta gezeichnet haben, gehören neben dem Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) und der Bund für Umwelt und Naturschutz e.V. (BUND) auch die Welttierschutzgesellschaft e.V. sowie Molkereien und Vertreter aus Wissenschaft und Politik. Die Zahl der Organisatio- nen, die die Charta unterschrieben haben, wächst stetig – mit fünf weiteren Organisationen sind es jetzt 27 namhafte Organisationen – dazu zählen auch das Ministerium für Energie-