Materialien zur Altlastenbearbeitung im Land Brandenburg

Band 11

Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in kontaminierten Bereichen bei der Untersuchung und

Sanierung von Altlasten

Leitfaden Arbeitsschutz

Materialien zur Altlastenbearbeitung im Land Brandenburg - Lose-Blatt-Sammlung im Ordner 1997 ff. -

Band 1 Leitfaden Recht-Genehmigungserfordernisse bei der Altlastensanierung Band 2 Altlasten in der Bauleitplanung (offen)

Band 3.1 Brandenburger Bewertungsmethodik (1) (offen) Vergleichende Bewertung und Einzelfallbewertung Band 3.2 Brandenburger Bewertungsmethodik (2) (offen)

Ableitung von Sanierungszielwerten

Band 4 Anforderungen an die Untersuchungen in der Orientierungs- und Detailphase Band 5 Simulation von Strömungs- und Transportprozessen in der ungesättigten Bodenzone Band 6 Leitfaden Sanierungsplanung/Sanierungsplan - Überarbeitete Neuauflage 3/2000 - Band 7 Untersuchungen in der Sanierungsphase -Leitfaden Sanierungsuntersuchung

Band 8 Gewinnung von Boden-, Bodenluft- und Grundwasserproben im Rahmen der Altlasten- bearbeitung

Band 9 Anforderungen an Untersuchungsstellen, Gutachter und Gutachten im Rahmen der Altlastenbearbeitung

Band 10 Anforderungen und Handlungsempfehlungen für die Errichtung und den Betrieb von Grundwassermessstellen im Lockergestein

Neuerscheinung

Band 11 Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in kontaminierten Bereichen bei der Untersuchung und Sanierung von Altlasten - Leitfaden Arbeitsschutz

Herausgeber:

Landesumweltamt Brandenburg (LUA) Berliner Str. 21-25

14467 Potsdam Tel.: 0331 - 23 23 259 Fax: 0331 - 29 21 08

E-mail: infoline@lua.brandenburg.de Bearbeitung:

LUA, Referat A3 - Altlasten in Abstimmung mit dem Referat Geräte- und Produktsicherheit, Strahlenschutz, Gefahrstoffe des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen

Potsdam, im Februar 2004

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.

Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Hintergrund 1

2 Rechtliche Situation, Verantwortlichkeiten und Haftung 2

2.1 Rechtlicher Hintergrund 2

2.2 Grundsätzliche Zuständigkeiten 3

2.3 Verantwortlichkeit und Haftungsfragen 5

2.4 Zuständigkeiten im Land Brandenburg 8

3 Gefährdungsbeurteilung und messtechnische Überwachung 9

3.1 Gefährdungsbeurteilung 9

3.1.1 Stoffliche Gefährdungen 9

3.1.2 Nicht stoffliche Gefährdungen 14

3.2 Tätigkeitsbezogene Gefährdungsmerkmale 15

3.2.1 Gefährdungsmerkmale bei der Erfassung und Historische Recherche 15 3.2.2 Orientierende Untersuchung und Detailuntersuchung 17

3.2.3 Prüfung der Relevanz des Wirkungspfades Boden-Mensch, Boden-Nutzpflanze 17

3.2.4 Prüfung der Relevanz des Wirkungspfades Boden-Grundwasser 17

3.2.5 Durchführung von Sanierungsarbeiten 20

3.3 Messtechnische Überwachung 20

3.3.1 Vor Ort einsetzbare Messinstrumente 21

3.3.1.1 Direkt anzeigende Messgeräte 21

3.3.1.2 Prüfröhrchen 22

3.3.1.3 Laboranalytische Überwachung 22

3.3.2 Durchführung der Messungen und Bewertung 22

4 Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen 25

4.1 Technische Schutzmaßnahmen 25

4.1.1 Explosionsschutz 26

4.1.2 Brandschutz 27

4.1.3 Erdbaumaschinen 27

4.2 Organisatorische Schutzmaßnahmen 27

4.2.1 Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen 28

4.2.2 Notfallpläne und Betriebsanweisungen 28

4.2.3 Organisation der Arbeitsbereiche und Baustelleneinrichtung 29 4.3 Persönliche Schutzmaßnahmen 30

5 Sicherheits- und Gesundheitsschutz 32

5.1 Allgemeine Aspekte 32

5.1.1 Arbeits-, Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanung 32

5.1.2 Koordinierung 33

5.2 Hinweise zur Erstellung von Sicherheits- und Gesundheitsschutzplänen 35

5.2.1 Bestandsaufnahme 35

5.2.2 Abstimmung mit der ingenieurtechnischen Planung 35 5.2.3 Gefährdungsbeurteilung 36

5.2.4 Erstellung des SiGe-Plans 36

5.2.5 Mitwirken bei der Vorbereitung der Maßnahme 36

5.3 Fallbeispiele 37

5.3.1 Altablagerungen 37

5.3.2 Gerbereien 38

5.3.3 Chemische Reinigungen 40

5.3.4 Gaswerksstandorte 41

5.3.5 Standorte von Rüstungsaltlasten 43

5.3.6 Abbruchmaßnahmen 46

5.3.6.1 Erstellung einer Abbruchanweisung 46

5.3.6.2 Abbruchmethoden 47

5.3.6.3 Aspekte der SiGe-Planung bei Abbruchmaßnahmen 48 5.4 SiGeKo in der Ausführungsphase 49

6 Ausschreibung, Vergabe und Vertragsgestaltung 51 7 Abschlussbemerkung 52

Literatur 55

Abbildungen

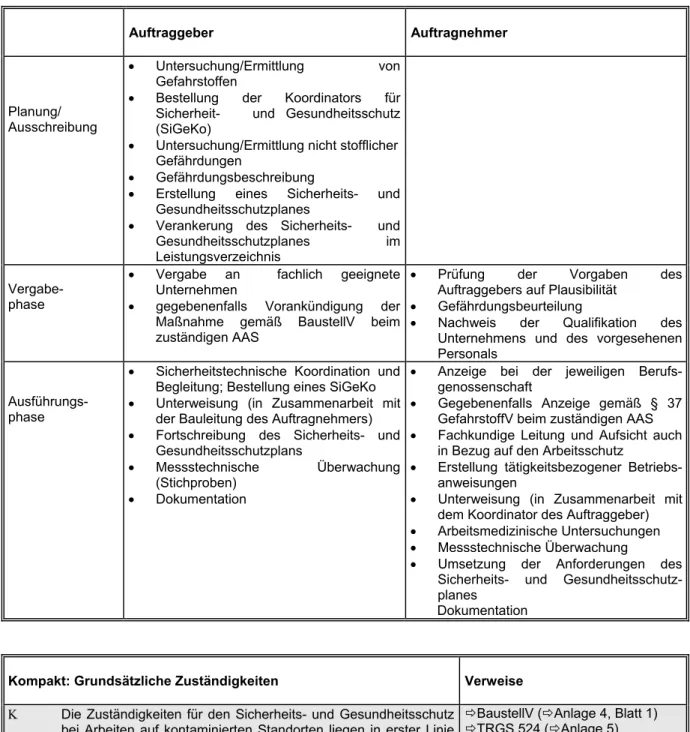

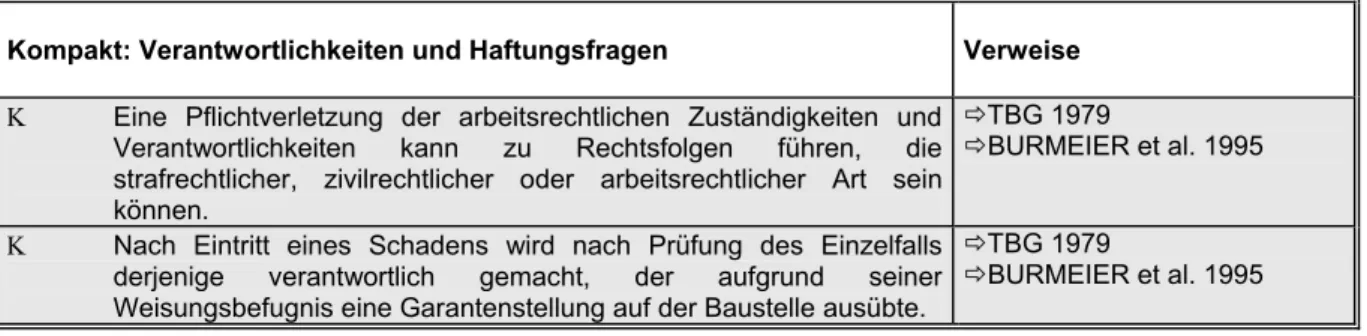

Abb. 1: Vorgehensweise bei der Bewertung kontaminierter Bereiche aus Sicht des Arbeitsschutzes 10 Abb. 2: Schematische Darstellung der Aufnahme von Gefahrstoffen in den Menschen bei

Arbeiten auf kontaminierten Standorten 11 Abb. 3: Ablaufplan für die Erstellung von Überwachungsprogrammen 24 Abb. 4: Prinzip einer Schwarz-Weiß-Anlage 30 Abb. 5: Prinzipschema: Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei Arbeiten in kontaminierten Bereich 53 Tabellen

Tab. 1: Aktivitäten nach BaustellV 4 Tab. 2: Zuständigkeit für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei Arbeiten auf Altlasten 5 Tab. 3: Zuständigkeiten im Land Brandenburg 8 Tab. 4: Zuständige Unfallversicherungsträger 8 Tab. 5: Substanzspezifische Wirkungspfade (nach BURMEIER et al. 1995) 12

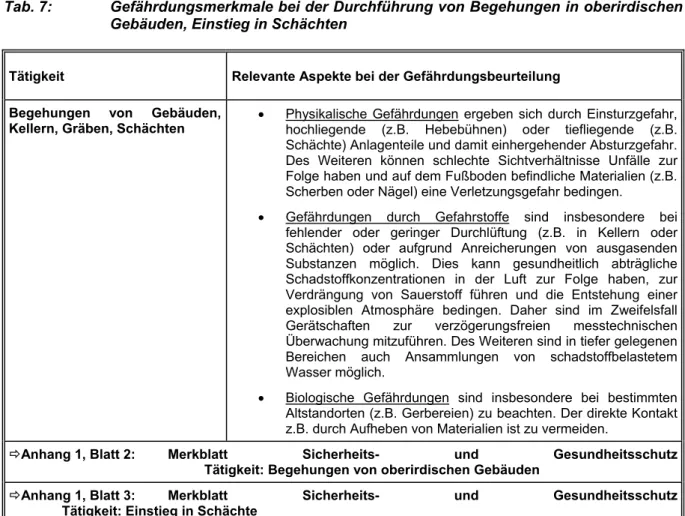

Tab. 6: Gefährdungsmerkmale bei der Durchführung von Geländebegehungen 16 Tab. 7: Gefährdungsmerkmale bei der Durchführung von Begehungen in oberirdischen Gebäuden,

Einstieg in Schächten 16

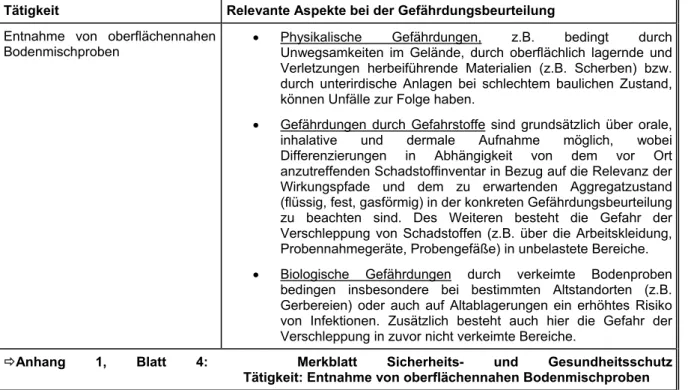

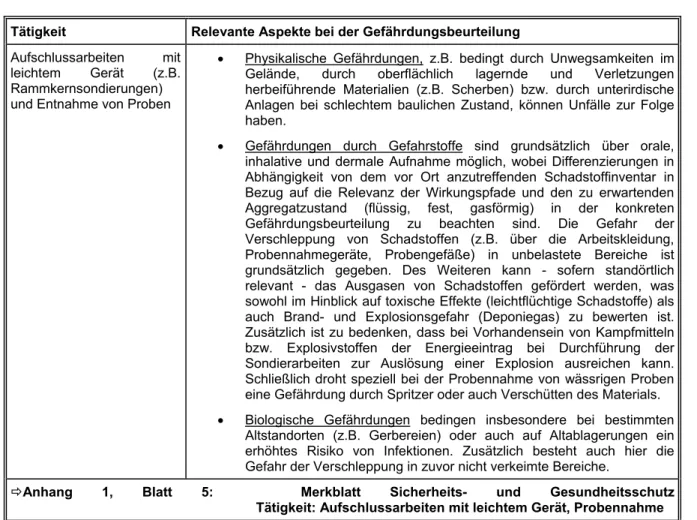

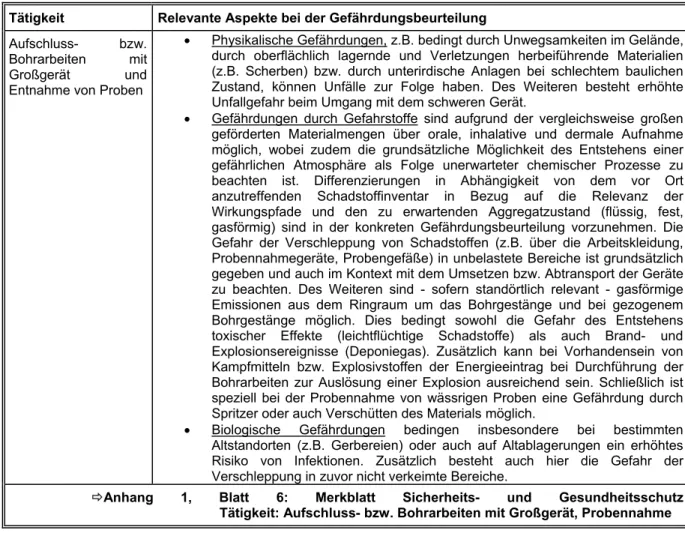

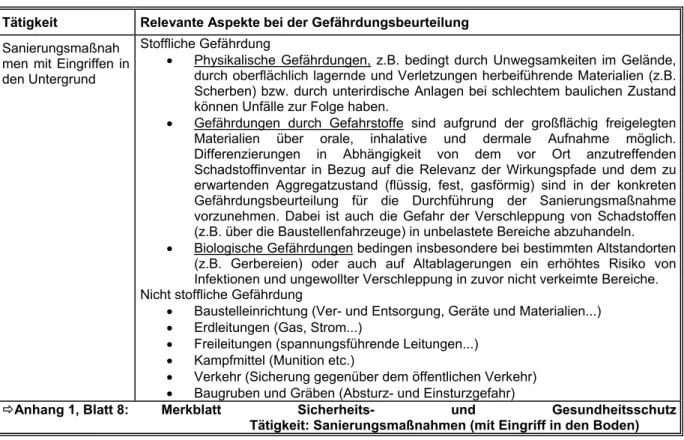

Tab. 8: Gefährdungsmerkmale bei der Entnahme von oberflächennahen Bodenproben 17 Tab. 9: Gefährdungsmerkmale bei Aufschlussarbeiten mit leichtem Gerät und Entnahme von Proben 18 Tab. 10: Gefährdungsmerkmale bei Aufschluss- bzw. Bohrarbeiten mit Großgerät und Probennahme 19 Tab. 11: Gefährdungsmerkmale bei Anlegen von Schürfen und Entnahme von Proben 19 Tab. 12: Gefährdungsmerkmale bei Durchführung von Sanierungsmaßnahmen 20 Tab. 13: Überwachung der Atemluft bei Untersuchungsmaßnahmen 23 Tab. 14: Übersicht über wesentliche Aufgaben und Pflichten eines Koordinators 34 Tab. 15: Aspekte der SiGe-Planung bei der Sanierung von Altablagerungen 38 Tab. 16: Aspekte der SiGe-Planung bei der Sanierung von Gerbereien 39 Tab. 17: Aspekte der SiGe-Planung bei der Sanierung chemischer Reinigungen 40 Tab. 18: Aspekte der SiGe-Planung bei der Sanierung von Gaswerksstandorten 42 Tab. 19: Aspekte der SiGe-Planung bei der Sanierung von Standorten von Rüstungsaltlasten 45 Tab. 20: Aspekte der SiGe-Planung bei Abbruchmaßnahmen 48

Anlagen 57 - 79

Anlage 1: Glossar 57

Anlage 2: Übersicht über relevante TRGS 59 Anlage 3: Übersicht über relevante BGR/VBG 60 Anlage 4: Blatt 1: BaustellV / Blatt 2: § 4 ArbSchG 61 Anlage 5: TRGS 524, Inhaltsverzeichnis 67

Anlage 6: BGR 128, Inhaltsverzeichnis 68

Anlage 7: Arbeitsmedizinische Grundsätze 70 Anlage 8: Übersicht über Gasfiltertypen und -klassen 71 Anlage 9: Tragezeitbegrenzungen von Atemschutzgeräten und isolierenden Schutzanzügen nach BGR 190 72

Anlage 10:Beispiel Gefährdungskatalog: Baustellenvorbereitung 74 Anlage 11:Verfügbare Musterausschreibungstexte der TBG 78 Anhang 80 - 109 Anhang 1: Merkblätter Sicherheits- und Gesundheitsschutz 80 - 91

Blatt 1: Tätigkeit: Geländebegehungen 80 Blatt 2: Tätigkeit: Begehung von oberirdischen Gebäuden 81 Blatt 3: Tätigkeit: Einstieg in Schächte 82 Blatt 4: Tätigkeit: Entnahme von oberflächennahen Bodenmischproben 84 Blatt 5: Tätigkeit: Aufschlussarbeiten mit leichtem Gerät, Probennahme 85 Blatt 6: Tätigkeit: Aufschluss- bzw. Bohrarbeiten mit Großgerät, Probennahme 86 Blatt 7: Tätigkeit: Anlegen von Schürfen und Entnahme von Proben 88 Blatt 8: Tätigkeit: Sanierungsmaßnahmen (mit Eingriff in den Untergrund) 90 Anhang 2: Mustergliederung Betriebsanweisung 92 - 94

Blatt 1: Gliederung einer einfachen Betriebsanweisung 92 Blatt 2: Gliederung einer ergänzten Betriebsanweisung 93

Anhang 3: Muster SiGe-Plan 95 - 100

Blatt 1: Gliederung und Inhalt des Arbeits- und Sicherheitsplans (BGR 128) 95 Blatt 2: Prinzip Sicherheitsplan der Berufsgenossenschaft 98

Blatt 3: Fallbeispiel 99

Anhang 4: Muster Unterweisung nach § 20 GefstoffV/§ 12 ArbSchG/VBG 1 101 Anhang 5: Muster Anzeige von Bauarbeiten in kontaminierten Standorten (BG) 103 Anhang 6: Muster Vorankündigung nach § 2 BaustellV von Bauarbeiten beim AAS 104 Anhang 7: Kontrolle der Einhaltung von SiGe-Maßnahmen 105 - 108

Blatt 1: Muster Checkliste 105

Blatt 2: Muster Abfrageprotokoll 107 Anhang 8: Muster Abbruchanweisung 109

Vorwort

Für die rd. 25.000 Altlasten bzw. Altlast-Verdachtsflächen im Land Brandenburg werden Sanie- rungsuntersuchungen und anschließend Sanierungsplanungen durchgeführt; in vielen Fällen sind diese Sanierungsmaßnahmen kurz vor der Umsetzung.

Die unteren Bodenschutzbehörden im Land Brandenburg sind dabei sowohl als zuständige Sonderordnungsbehörde für die Durchführung der Maßnahmen als auch in der Funktion als Auftraggeber für einzelne Maßnahmen zunehmend mit Fragen des Arbeitsschutzes konfrontiert.

Mit dem Leitfaden sollen die zuständigen Behörden in die Lage versetzt werden, die bisher häufig nur unzureichend berücksichtigten Anforderungen an den Arbeitsschutz in der Planungs- phase und während der Umsetzung von Maßnahmen der Altlastenuntersuchung und -sanierung zu berücksichtigen. Für Planer und öffentliche wie private Auftraggeber sollen die sich für sie daraus ergebenden Pflichten und Aufgaben verdeutlicht werden.

Dieser Leitfaden wurde speziell auf die bei der Altlastenbearbeitung auftretenden Arbeitsabläufe und Gefahrentatbestände abgestellt. Dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen, Referat 67, sei an dieser Stelle gedankt für die wertvolle Hilfestellung bei dem Abgleich des Leitfadens mit den Grundsätzen der Arbeitsschutzverwaltung im Land Brandenburg.

Potsdam, im Februar 2004 Landesumweltamt Brandenburg

Prof. Dr. M. Freude

Präsident

1 E inleitung und Hintergrund

Seit Juli 1999 regelt neben dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) unter anderem die Vorgehensweise in der Untersuchung, Bewertung und Sanierung von Verdachtsflächen, altlastverdächtigen Flächen, schädlichen Boden- veränderungen und Altlasten. Hierbei sieht der Untersuchungsablauf eine abgestufte Herangehensweise vor, bei der mit zunehmendem Erkenntnisstand vertiefende und konkretisierende Untersuchungsmethoden zur Anwendung kommen. Wird im Rahmen der Detailuntersuchung eine Gefahr für Mensch und / oder Umwelt bestätigt, resultiert hieraus das Erfordernis von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, was die Planung und Umsetzung von Sanierungs- oder Schutz- und Beschrän- kungsmaßnahmen zur Folge hat.

Bei der Umsetzung der bodenschutzrechtlichen Anforderungen ist grundsätzlich die Möglichkeit eines Kontaktes der mit diesen Tätigkeiten betrauten Arbeitnehmer mit standortspezifischen Gefahrstoffen zu beachten. Dies bedeutet, dass der Aspekt "Sicherheits- und Gesundheitsschutz" in allen Phasen der Bearbeitung zu berücksichtigen ist. Ziel muss dabei sein, die Beschäftigten (und Anwohner) jederzeit ausreichend zu schützen. Bedingt durch die stufig angelegte Herangehensweise ist dies im Rahmen der Historischen Recherche und der Orientierenden Untersuchungen zunächst lediglich auf Grundlage von Verdachtsmomenten möglich. Mit fortschreitendem Wissen insbesondere zu den stofflich bedingten Gesundheitsgefahren am Standort sind die Maßnahmen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz für die Phase der Detail- und Sanierungsuntersuchung und insbesondere der Sanierungsausführung jedoch zu konkretisieren und differenzieren, damit den standörtlichen Gegebenheiten angepasste Konzepte zur Umsetzung gelangen können. Während der erforderliche Arbeitsschutz im Rahmen der Historischen Recherche oder auch der Orientierenden Untersuchung auf die nach Aktenlage anzunehmende Gefahrenlage zu konzipieren ist, basiert der Umfang des Arbeitsschutzes ab der Phase der Detailuntersuchung auf konkret erhobenen Daten und kann somit begründet und detailliert abgeleitet werden.

Neben den aus Altlasten stammenden stofflich bedingten Gesundheitsgefahren für die Arbeitnehmer, die in diesem Leitfaden schwerpunktmäßig betrachtet werden, sind grundsätzlich weitere Gefährdungsfaktoren, wie z.B. elektrische Leitungen oder absturzgefährdete Arbeitsplätze, bei der Konzipierung eines standortspezifischen Sicherheit- und Gesundheitsschutzplanes zu berücksichtigen.

Der Leitfaden richtet sich nicht an die Behörden der Arbeitsschutzverwaltung, sondern vielmehr an die Behörden, die bei von ihnen veranlassten oder zu überwachenden Maßnahmen in kontaminierten Bereichen mit arbeitschutzrechtlichen Fragestellungen konfrontiert werden (z.B. untere Bodenschutz- oder Abfallwirtschaftbehörden). Darüber hinaus sind die Bauherren oder Träger der Maßnahmen (Gemeinden, Firmen, Privatpersonen) die Zielgruppe für diesen Leitfaden, wobei das Ziel verfolgt wird, einen Überblick über die zu dieser Thematik wesentlichen Eckpunkte zu ermöglichen. Hierbei werden nicht nur konkrete Schutzmaßnahmen vorgestellt, sondern auch in diesem Zusammenhang relevante Informationen, z.B. zu dem rechtlichen Hintergrund, gegeben. Schließlich ermöglicht die Auflistung der verwendeten Unterlagen, gezielt weiterführende Literatur in besonderen Fallgestaltungen heranziehen zu können.

Der vorliegende Leitfaden gliedert sich in drei Teile. Während der Textteil das Ziel verfolgt, die Leser inhaltlich zu führen und aus Gründen der besseren Lesbarkeit weitestgehend auf vertiefende Darstellungen verzichtet, sind ins Detail gehende Ausführungen insbesondere dem Anlagenteil zu entnehmen. Verweise im Textteil auf konkretisierende Anlagen oder auch weiterführende Literatur (Ö) ermöglichen die Vertiefung spezieller Aspekte im Bedarfsfall.

Schließlich werden im Anhang konkrete Umsetzungshilfen für die Praxis angeboten, wobei insbesondere Muster für Formulare oder auch Checklisten für verschiedene arbeitsschutzrelevante Themenfelder Hilfestellung für den Praxisvollzug geben sollen.

Diese entbinden den Anwender des Leitfadens jedoch keinesfalls von der eigenen, nach Standort und vorgesehenen Tätigkeiten zu differenzierenden Bewertung des Sachverhalts im Einzelfall.

Abschließend ist noch festzustellen, dass auch bei umfassend erkundeten Standorten immer mit dem Entstehen zunächst unerwarteter oder noch nicht erkannter Gefahren zu rechnen ist. Dies hat zur Folge, dass die im Kontext Sicherheits- und Gesundheitsschutz konzipierten Maßnahmen einer kontinuierlichen Prüfung zu unterziehen und im Bedarfsfall den tatsächlichen Erfordernissen entsprechend zu korrigieren bzw. fortzuschreiben sind.

2 Rechtliche Situation, Verantwortlichkeiten und Haftung 2.1 Rechtlicher Hintergrund

Bei der Durchführung von Arbeiten in kontaminierten Bereichen sind öffentlich-rechtliche Vorschriften einzuhalten. Es handelt sich dabei um staatliches Arbeitsschutzrecht und um autonomes Recht der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung.

Die staatlichen Arbeitsschutzvorschriften werden auf Bundesebene vom Bundestag (Gesetze) und von der Bundesregierung (Verordnungen) erlassen. Die Bundesländer sind für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften zuständig und bestimmen deshalb über den Bundesrat die Rechtsetzung mit. Als Überwachungsbehörden haben die Länder die Arbeitsschutz- oder Gewerbeaufsichtsbehör- den geschaffen.

Einschlägige staatliche Arbeitsschutzvorschriften im Rang eines Gesetzes sind das Arbeitsschutz- gesetz (ArbSchG), das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), das Chemikaliengesetz (ChemG) und das Gerätesicherheitsgesetz (GSG). Einige dieser Gesetze bezwecken nicht nur die Gewährleistung des Arbeitschutzes für die Beschäftigten, sondern haben darüber hinaus die Sicherheit von Dritten bei der Benutzung bestimmter technischer Arbeitsmittel (GSG) oder den Schutz von Dritten und der Umwelt bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (ChemG) zum Ziel.

Konkretisiert werden die Gesetze durch Verordnungen. Zu nennen sind für Arbeiten in kontaminierten Bereichen die Gefahrstoffverordnung, die Biostoffverordnung, die Baustellenverordnung (BaustellV - Pflichten für Bauherren und Auftragnehmer) und die Arbeitsstättenverordnung (unter anderem Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen, Baustelleneinrichtungen). Nach der Gefahrstoffverordnung sowie der Biostoffverordnung sind durch den Arbeitgeber vor Aufnahme der Tätigkeit alle von Gefahr- oder Biostoffen ausgehenden Gefährdungen für die Beschäftigten zu ermitteln und zu beurteilen. Es sind Maßnahmen zur Vermeidung bzw. zur Verminderung der festgestellten Gefährdungen festzulegen und durchzuführen.

Die Rechtsvorschriften werden durch technische Regeln präzisiert. Hier gilt im Allgemeinen der Grundsatz: Werden die technischen Regeln (z.B. die TRGS zur Gefahrstoffverordnung) eingehalten, ist davon auszugehen, dass auch die Verordnung eingehalten ist. Eine Übersicht über relevante TRGS findet sich in Anlage 2.

Daneben existieren weitere öffentliche Arbeitsschutzbestimmungen im Sozialversicherungsrecht. Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch „Gesetzliche Unfallversicherung“ (SGB VII) bestimmt die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft BG oder allgemein UVT) und deren Aufgaben. Danach haben die UVT mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten (Prävention) und nach Eintritt von Unfällen und Berufskrankheiten die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wiederherzustellen (Rehabilitation) bzw. die Versicherten oder die Hinterbliebenen zu entschädigen (Entschädigung).

Zur Prävention erlassen die UVT als autonomes Recht Unfallverhütungsvorschriften (früher UVV, jetzt BGV). Diese haben für die dem UVT angeschlossenen Unternehmen die gleiche Verbindlichkeit wie die staatlichen Arbeitsschutzvorschriften. Da die Gefahrstoffverordnung alle gefahrstoffrelevanten Regelungsbereiche umfasst, haben die BGV im Gefahrstoffrecht allenfalls ergänzenden Charakter.

Von Bedeutung sind hier für die Altlastenproblematik die zur praktischen Umsetzung der Unfallverhütungsvorschriften erarbeiteten BG-Regeln (ehemals ZH 1-Vorschriften, jetzt BGR, BGI, BGG), welche die Schutzziele konkretisieren und erläutern. Aufzuführen ist hier die BGR 128 „Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen“. Weitere relevante

BGV und BGR sind in Anlage 3 aufgeführt. Überwacht wird die Einhaltung der Unfallverhütungs- vorschriften durch die technischen Aufsichtsdienste der UVT.

Beim Umgang mit militärischen Kampfmitteln ist zusätzlich das Sprengstoffgesetz zu beachten.

Kompakt: Rechtlicher Hintergrund Verweise

Κ Die Gesetzgebungskompetenz für den Arbeitsschutz obliegt dem Bund.

Das nationale Vorgehen ist jedoch mit den europäischen Rahmenbedingungen abzugleichen.

ÖArbSchG / BaustellV ÖAsiG

ÖChemG / GefStoffV Ö Anlage 2 (TRGS) Κ Die gesetzlichen Unfallversicherer sind dazu ermächtigt, für ihren

Zuständigkeitsbereich Regelungen in Bezug auf den Arbeitsschutz zu erlassen.

ÖSGB VII

ÖAnlage 3 (BGV, BGR)

2.2 Grundsätzliche Zuständigkeiten

Normadressat in Bezug auf sicherheitstechnische Regelungen ist nach § 3 ArbSchG zunächst der bauausführende Unternehmer, der alle Vorschriften in eigener Verantwortung umzusetzen hat. Die Einhaltung der Vorschriften und Regeln im Sicherheits- und Gesundheitsschutz wird von den staatlichen Ämtern für Arbeitsschutz (im Land Brandenburg: Amt für Arbeitsschutz und Sicherheits- technik (AAS), vgl. Kapitel 2.4) und den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung überwacht.

Auf der Grundlage der Ausführungen zur EU-Baustellenrichtlinie (92/57/EWG) bezieht sowohl die BaustellV, die seit Juli 1998 verbindlich gilt, als auch die BGR 128 den Auftraggeber in den Kreis der Verantwortlichen in Bezug auf den Arbeitsschutz mit ein. Der Auftraggeber ist zur Einleitung und Umsetzung der in der BaustellV verankerten baustellenspezifischen Arbeitsschutzmaßnahmen sowohl in der Planung als auch bei der Ausführung eines Vorhabens verpflichtet. Dabei obliegen ihm die folgenden Pflichten:

• Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 Arbeitschutzgesetz (ArbSchG) bereits in der Planungsphase,

• Ankündigung des Vorhabens bei der zuständigen Behörde bei größeren Baustellen,

• Bestellung eines Koordinators, wenn mehrere Arbeitgeber auf der Baustelle tätig werden,

• Erarbeitung eines Sicherheits- und Gesundheitsplanes (SiGe-Plan) bei größeren Baustellen bzw.

bei besonders gefährlichen Arbeiten und

• Dokumentation über Art, Menge und Zustand der zu erwartenden Gefahrstoffe und Abschätzung der daraufhin möglicherweise resultierenden Gefahren für die auf dem Standort tätigen Personen.

Diese Dokumentation ist dem Auftragnehmer vor Beginn seiner Tätigkeiten auf dem Standort zur Verfügung zu stellen.

Zur Umsetzung dieser Pflichten hat der Auftraggeber den SiGe-Plan nach BaustellV und den Arbeits- und Sicherheitsplan (A+S-Plan) nach TRGS 524 bzw. BGR 128 zu erstellen. Der SiGe-Plan nach BaustellV unterscheidet sich vom A+S-Plan nach TRGS 524 / BGR 128 dadurch, dass im SiGe-Plan nicht nur die Gefährdungen durch die vorhandenen oder zu vermutenden Gefahrstoffe betrachtet werden, sondern sämtliche bei dem betreffenden Bauvorhaben auftretenden Gefährdungen zu berücksichtigen sind. Der SiGe-Plan muss die für das Bauvorhaben anzuwendenden Arbeitsschutz- bestimmungen erkennen lassen und spezifische Maßnahmen für die besonders gefährlichen Arbeiten (nach BaustellV, Anhang II) enthalten. Dies bildet die Schnittstelle zum A+S-Plan nach TRGS 524 / BGR 128, der somit als Bestandteil des SiGe-Plans betrachtet werden kann.

Beide, Auftraggeber und Auftragnehmer, verpflichten sich darüber hinaus, im Rahmen der Ausschreibung und des später abzuschließenden Vertrages die Anforderungen an die Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen, die als Bestandteil der Verdingungsverordnung für Bauleistungen (VOB, Teile A-C) gewerks- und leistungsspezifisch im Rahmen der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) festgeschrieben sind, zu erfüllen.

Sofern im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen Bau- oder Bohrarbeiten auf kontaminierten Standorten vorgesehen sind, hat der damit beauftragte Unternehmer seine Tätigkeiten spätestens vier Wochen vor Beginn der Arbeiten bei seiner Berufsgenossenschaft unter Benennung der vorgesehenen Tätigkeiten, der vor Ort anzutreffenden Schadstoffe, der vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen und Vorlage einer Betriebsanweisung anzuzeigen. Reine Untersuchungs- maßnahmen unterliegen der Anzeigepflicht hingegen nicht. Zusätzlich ist nach § 37 GefStoffV im Falle des Umgangs mit krebserzeugenden Stoffen eine Anzeige bei dem zuständigen staatlichen Amt für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (AAS) vorzunehmen.

Sofern im Falle von Sanierungsmaßnahmen die Kriterien der BaustellV gegeben sind, ist der Bauherr der Maßnahme verpflichtet, diese Arbeiten dem staatlichen Amt für Arbeitsschutz 14 Tage vor Baubeginn anzuzeigen. Die nach BaustellV (ÖAnlage 4, Blatt 1) erforderlichen Aktivitäten sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Tab.1: Aktivitäten nach BaustellV Baustellenbedingungen

Arbeitnehmer Umfang und Art der Arbeiten

Berücksic htigung allgem.

Grundsät ze nach § 4

ArbSchG

Vorankü ndigung bei AAS

Koordi nator

SiGe- Plan

Unte rlag e

eines Arbeit-

gebers kleiner 31 Arbeitstage und 21

Beschäftige oder 501 Personentage Ja nein Nein Nein nein eines Arbeit-

gebers

kleiner 31 Arbeitstage und 21 Beschäftige oder 501 Personentage und gefährliche Arbeiten

Ja nein nein nein nein

eines Arbeit-

gebers größer 30 Arbeitstage und 20

Beschäftigte oder 500 Personentage Ja ja nein nein nein eines Arbeit-

gebers größer 30 Arbeitstage und 20 Beschäftigte oder 500 Personentage und gefährliche Arbeiten

Ja ja nein nein nein

mehrerer

Arbeitgeber kleiner 31 Arbeitstage und 21

Beschäftige oder 501 Personentage Ja nein ja nein ja mehrerer

Arbeitgeber kleiner 31 Arbeitstage und 21 Beschäftige oder 501 Personentage jedoch gefährliche Arbeiten

Ja nein ja ja ja

mehrerer Arbeitgeber

größer 30 Arbeitstage und 20 Beschäftigte oder 500 Personentage

Ja ja ja ja ja

mehrerer

Arbeitgeber größer 30 Arbeitstage und 20 Beschäftigte oder 500 Personentage und gefährliche Arbeiten

ja ja ja ja ja

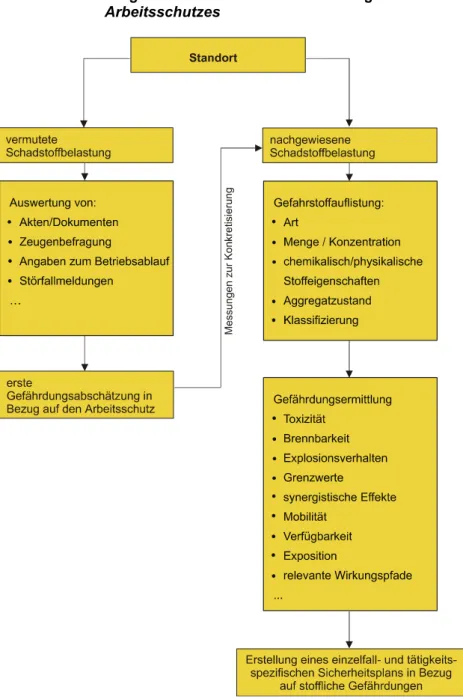

Die grundsätzlichen Zuständigkeiten für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei Arbeiten auf kontaminierten Standorten werden in der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich (erweitert nach BURMEIER 1997).

Tab. 2: Zuständigkeit für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei Arbeiten auf Altlasten

Auftraggeber Auftragnehmer

Planung/

Ausschreibung

• Untersuchung/Ermittlung von

Gefahrstoffen

• Bestellung der Koordinators für Sicherheit- und Gesundheitsschutz (SiGeKo)

• Untersuchung/Ermittlung nicht stofflicher Gefährdungen

• Gefährdungsbeschreibung

• Erstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes

• Verankerung des Sicherheits- und

Gesundheitsschutzplanes im Leistungsverzeichnis

Vergabe- phase

• Vergabe an fachlich geeignete Unternehmen

• gegebenenfalls Vorankündigung der Maßnahme gemäß BaustellV beim zuständigen AAS

• Prüfung der Vorgaben des

Auftraggebers auf Plausibilität

• Gefährdungsbeurteilung

• Nachweis der Qualifikation des Unternehmens und des vorgesehenen Personals

Ausführungs- phase

• Sicherheitstechnische Koordination und Begleitung; Bestellung eines SiGeKo

• Unterweisung (in Zusammenarbeit mit der Bauleitung des Auftragnehmers)

• Fortschreibung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans

• Messstechnische Überwachung

(Stichproben)

• Dokumentation

• Anzeige bei der jeweiligen Berufs- genossenschaft

• Gegebenenfalls Anzeige gemäß § 37 GefahrstoffV beim zuständigen AAS

• Fachkundige Leitung und Aufsicht auch in Bezug auf den Arbeitsschutz

• Erstellung tätigkeitsbezogener Betriebs- anweisungen

• Unterweisung (in Zusammenarbeit mit dem Koordinator des Auftraggeber)

• Arbeitsmedizinische Untersuchungen

• Messstechnische Überwachung

• Umsetzung der Anforderungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutz- planes

Dokumentation

Kompakt: Grundsätzliche Zuständigkeiten Verweise Κ Die Zuständigkeiten für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz

bei Arbeiten auf kontaminierten Standorten liegen in erster Linie auf Seiten des Auftragnehmers. Jedoch gehört auch der Auftraggeber zu dem Kreis der Verantwortlichen, indem ihm insbesondere Informations- und Überwachungspflichten obliegen.

ÖBaustellV (ÖAnlage 4, Blatt 1) ÖTRGS 524 (ÖAnlage 5) ÖBGR 128 (ÖAnlage 6) ÖMUNR 1998

ÖBURMEIER et al. 1995 ÖBURMEIER 1997

2.3 Verantwortlichkeit und Haftungsfragen

Wie die Ausführungen in Kapitel 2.2. verdeutlichen, bestehen bei der Durchführung von Arbeiten in kontaminierten Bereichen Verantwortlichkeiten sowohl auf Auftraggeber- als auch auf Auftragnehmer- seite.

Als Veranlasser einer Baumaßnahme trägt der Bauherr, also der Auftraggeber, Verantwortung, da ihm grundsätzlich die Pflicht zukommt, sachkundige und leistungsfähige Unternehmer zu beauftragen (vgl. auch Zuständigkeiten in Kapitel 2.2). Zwar geht mit Abschluss des Vertrages ein Großteil der Verantwortung an den Auftragnehmer über, ohne jedoch die Grundverantwortung des Bauherrn

gänzlich abzulösen. Doch ist auch der Auftraggeber aufgrund seiner ebenfalls gegebenen Garantenstellung verpflichtet einzugreifen, wenn er

• Gefahren sieht oder hätte sehen müssen,

• Anlass zu Zweifeln hat, ob der von ihm Beauftragte den Gefahren oder Sicherheitserfordernissen in der gebührenden Weise Rechnung trägt oder

• die Tätigkeit des Unternehmens mit besonderen Gefahren verbunden ist, die auch vom Auftraggeber erkannt oder durch eigene Anweisungen hätte abgestellt werden können.

Beim Auftragnehmer liegen Verantwortlichkeiten sowohl für den Geschäftsführer als auch für jeden auf der Baustelle Tätigen vor. Allerdings ist der Grad der Verantwortung dem Umfang von Zuständigkeiten und Weisungsbefugnis gemäß abgestuft zu sehen. Grob lässt sich in diesem Zusammenhang wie folgt differenzieren:

• Die Unternehmerverantwortung gilt umfassend für alle betrieblichen Belange und kann nur teilweise auf Mitarbeiter übertragen werden. Sie kann dem Unternehmer auch nicht von Dritten abgenommen werden. Allerdings kann er auf der Grundlage des § 13 (2) ArbSchG Pflichtenübertragungen schriftlich vornehmen, die vom Unternehmer und vom Verpflichteten zu unterschreiben sind. Grundsätzlich nicht übertragbar sind jedoch spezielle Unternehmerpflichten, wie z.B. die Auswahl des in Bezug auf die Aufgabenstellung geeigneten Personals. Der Unternehmer und alle von ihm verpflichteten Personen haben die unmittelbare Rechtspflicht, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden und die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung sicherzustellen, denn sie sind die "Garanten" für körperliche Unversehrtheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz.

• Die Verantwortung betrieblicher Vorgesetzter bezieht sich auf deren Aufgaben- und Weisungsbereich für jede übernommene Tätigkeit, auch wenn dies nicht schriftlich vereinbart oder als Pflichtenübertragung explizit festgehalten wurde.

• Allerdings ist auch die Verantwortung jedes Betriebsangehörigen im Hinblick auf den Arbeitsschutz zu betonen, die sich auf dessen Aufgabenbereich bezieht. Dies bedeutet konkret, dass Mitarbeiter ohne Weisungsbefugnis nicht nur ein Recht auf Sicherheit am Arbeitsplatz, sondern auch die Pflicht haben, andere Mitarbeiter vor Schäden zu bewahren sowie die unternehmerseitig festgelegten Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen.

Im öffentlichen Dienst ist der Dienstherr der "Unternehmer" und die Amtshierarchie entspricht der Weisungshierarchie in Firmen. Tritt somit die öffentliche Hand als "Eigenunternehmer" für Bauleistungen (bzw. Untersuchungs-/Sanierungsmaßnahmen) auf, liegt dieselbe Verantwortlichkeit vor wie bei Wirtschaftsunternehmen.

Jede schuldhafte Zuwiderhandlung gegen die Pflichten kann zu Rechtsfolgen führen, die sowohl strafrechtlicher, zivilrechtlicher oder auch arbeitsrechtlicher Art sein können. Der Verschuldungsgrad ist von Bedeutung für die Höhe der Bestrafung und das Ausmaß der Haftung, wobei Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz in der Rangfolge zu differenzieren sind, so dass diese Begriff- lichkeiten im Folgenden weiter ausgeführt werden sollen.

Fahrlässig handelt die Person, die eine schädigende Handlung vornimmt, obwohl sie bei gehöriger Sorgfalt die Gewissheit oder Möglichkeit der schädigenden Folge seiner Handlungsweise hätte erken- nen können und müssen. Mithin enthält der Begriff Fahrlässigkeit die Elemente der Vorhersehbarkeit und die Möglichkeit, den Unfall zu vermeiden. Denkbar ist, dass die Person, die als Schädiger in Anspruch genommen werden soll, die Unfallmöglichkeit zwar gesehen hat, aber darauf vertraute, dass der Schaden schon nicht eintreten würde (bewusste Fahrlässigkeit). Dem gegenüber steht die unbewusste Fahrlässigkeit, bei der der Schädiger die Schadensmöglichkeit nicht erkannte, diese aber beispielsweise aufgrund seiner Ausbildung hätte sehen müssen. War der Unfall nicht vorhersehbar oder nicht vermeidbar, so liegt keine Fahrlässigkeit vor. Bei "grober Fahrlässigkeit" handelt es sich um einen gesteigerten Grad fahrlässigen Verhaltens. Die grobe Fahrlässigkeit setzt daher einen objektiv schweren und subjektiv nicht entschuldbaren Verstoß gegen die Anforderungen der Sorgfaltspflicht voraus. Dies wird von der Rechtssprechung dann angenommen, wenn der Schädiger besonders leichtfertig oder verantwortungslos gehandelt hat.

Kernproblem bei der Beurteilung des Grades an Fahrlässigkeit ist oftmals die Feststellung, ob der eingetretene Schaden vorhersehbar war oder nicht. Gerichtlich wird dies regelmäßig unter Hinzuzie-

hung der Unfallverhütungsvorschriften (UVV, jetzt BGV) der Berufsgenossenschaften beurteilt, da diese aufzeigen, wann und welche Gefahren zu beachten sind und Mittel benennen, wie dieser Gefährdung begegnet werden kann. Hieraus ergibt sich somit konkret, wann ein Schaden vorhersehbar und wie der Schadenseintritt zu vermeiden ist. Vorsätzlich bedeutet hingegen, dass die Schädigung bewusst und gewollt herbeigeführt worden ist. Bei einer näheren Beleuchtung der Frage nach einer möglichen Schadenshaftung eines öffentlichen Auftraggebers sind zwei Fallgestaltungen voneinander zu unterscheiden, die in den schadenersatzrechtlichen Auswirkungen zu unterschied- lichen Ergebnissen führen:

1. Der öffentliche Auftraggeber führt ein Bauvorhaben selbst durch.

2. Mit der Durchführung der Bauarbeiten wird ein Unternehmer beauftragt.

Im ersten Fall ist der öffentliche Auftraggeber nicht nur Bauherr, sondern gleichzeitig auch Arbeitgeber mit all den damit verbundenen und bereits beschriebenen Unternehmerpflichten.

Verunglückt einer der eigenen Arbeitnehmer auf der Baustelle, so kann dies darauf zurückzuführen sein, dass der Arbeitgeber ihm obliegende Sicherheitsvorkehrungen außer Acht gelassen hat.

Gleichwohl bleibt dies im Verhältnis zum geschädigten Arbeitnehmer ohne haftungsrechtliche Konsequenzen: Dem Arbeitnehmer stehen Schadensersatzansprüche wegen eines erlittenen Körper- schadens auf der Baustelle gegen seinen Arbeitgeber nicht zu, sofern dieser den Unfall nicht vorsätzlich herbeigeführt hat. Anstelle dessen werden dem Geschädigten die Leistungen der zuständigen Berufsgenossenschaft gewährt. Sofern der Unfall durch leichte Fahrlässigkeit verursacht wurde, entfällt die ansonsten mögliche Rückforderungsmöglichkeit der Berufsgenossenschaft, die vorsieht, dass ihre Zahlungen an den Versicherten vom Arbeitgeber zurückverlangt werden können.

Im zweiten Fall stellt sich zunächst grundsätzlich die Frage, ob der öffentliche Auftraggeber über- haupt zum Schadensersatz herangezogen werden kann. Dabei ist zu prüfen, inwiefern der Auftragge- ber für die tatsächliche Einhaltung vertraglich festgeschriebener Sicherheitsvorkehrungen mitverant- wortlich ist und diese durch geeignete Kontrollen überwachen muss. Auszugehen ist hierbei von dem Grundsatz, dass derjenige, der Arbeiten durchführen lässt, die mit Gefahren für andere verbunden sind, dafür sorgen muss, dass Gefährdungen anderer vermieden werden. Dies trifft für den öffentli- chen Auftraggeber als Bauherrn zu (vgl. auch Zuständigkeiten in Kapitel 2.2).

Grundsätzlich kommt der Bauherr dieser Verpflichtung schon dadurch nach, dass er einen nachweislich zuverlässigen und auch im Hinblick auf Sicherheitsbelange sachkundigen Unternehmer mit der Durchführung der Arbeiten beauftragt. In diesen Fällen obliegt dem Bauherrn des Weiteren die allgemeine Aufsichtspflicht, da er sich in geeignetem Maße davon überzeugen muss, dass die Arbeiten auch tatsächlich in sachkundiger und zuverlässiger Weise ausgeführt werden. Dies kann zunächst durch Vorlage eindeutiger Referenzen oder auch Anfragen bei anderen Auftraggebern des in Frage stehenden Unternehmens geschehen. Insbesondere, wenn hierbei Zweifel hinsichtlich der Zuverlässigkeit verbleiben, ist der Bauherr verpflichtet zu kontrollieren, inwieweit der Unternehmer den Sicherheitsanforderungen im konkreten Fall gerecht wird.

Es muss jedoch betont werden, dass auch bei Beauftragung eines zuverlässigen Unternehmens dem Bauherrn die eigenständige und dem Sachverhalt angemessene Kontrolle der Verhältnisse auf der Baustelle obliegt. In dem Zusammenhang muss er auch prüfen, ob die geplanten Sicherheitsmaß- nahmen den tatsächlich auf der Baustelle herrschenden Gegebenheiten genügen oder aber Änderun- gen bzw. Fortschreibungen erforderlich werden. Stellt er bei Begehungen sicherheitsrelevante Mängel fest, ist er zum Eingreifen verpflichtet.

Verzichtet er auf die Kontrolle, so verletzt er seine Verkehrssicherungspflicht. Bei Eintritt eines Schadens würde er dann zum Schadensersatz verpflichtet sein. In diesem Fall hat er dem Verletzten den ihm entstandenen Schaden (z.B. Verdienstausfall, Arztkosten) zu ersetzen und Schmerzensgeld zu zahlen. Gleichzeitig stehen dem Geschädigten die Leistungen der Berufsgenossenschaft zu.

Grundsätzlich ist zum Abschluss dieses Kapitels zusammenzufassen, dass bei der Fragestellung der strafrechtlichen Verantwortung nach einem Schadenseintritt der Begriff der Garantenstellung wichtig wird. Bei Eintritt des Unfalls ist derjenige verantwortlich, der aufgrund seiner Weisungsbefugnis die Garantenstellung inne hat, was - wie oben ausgeführt - auch den öffentlichen Auftraggeber einer Baumaßnahme einbezieht.

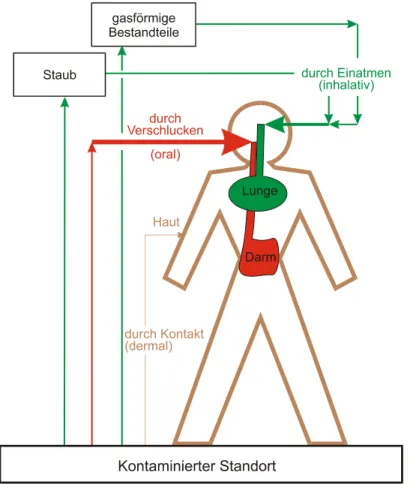

Kompakt: Verantwortlichkeiten und Haftungsfragen Verweise Κ Eine Pflichtverletzung der arbeitsrechtlichen Zuständigkeiten und

Verantwortlichkeiten kann zu Rechtsfolgen führen, die strafrechtlicher, zivilrechtlicher oder arbeitsrechtlicher Art sein können.

ÖTBG 1979

ÖBURMEIER et al. 1995

Κ Nach Eintritt eines Schadens wird nach Prüfung des Einzelfalls derjenige verantwortlich gemacht, der aufgrund seiner Weisungsbefugnis eine Garantenstellung auf der Baustelle ausübte.

ÖTBG 1979

ÖBURMEIER et al. 1995

2.4 Zuständigkeiten im Land Brandenburg

Zuständige Behörden für den Vollzug des Arbeitsschutzrechtes einschließlich der Vorschriften des Sprengstoffgesetzes, der Strahlenschutzverordnung und des Gefahrgutrechtes in den Betrieben und auf Baustellen sind in Brandenburg die Ämter für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (vgl. Tab. 3).

Gerade auf dem Gebiet "Arbeiten in kontaminierten Bereichen" verfügen die Aufsichtskräfte über gro- ße Erfahrungen. Diese reichen von Sanierungsarbeiten alter Industrie- und Rüstungsstandorte sowie landwirtschaftlicher Anlagen, über die Sanierung kontaminierter Böden, die Räumung von militärisch genutzten Flächen bis hin zu Arbeiten an Altablagerungen oder Deponiekörpern. Die vorgeschrie- benen Anzeigen nach den geltenden Vorschriften sind an die jeweiligen Adressaten zu senden.

Tab. 3: Zuständigkeiten im Land Brandenburg

Anschrift Telefon Telefax Aufsichtsbezirke

(Kreise, kreisfreie Städte) Amt für Arbeitsschutz und

Sicherheitstechnik (AAS) Thiemstr. 105 a

03050 Cottbus

(0355) 4993-0 (0355) 4993-220 Spree-Neiße,

Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster,

Dahme-Spreewald, Cottbus Amt für Arbeitsschutz und

Sicherheitstechnik Eberswalder Str. 106 16227 Eberswalde

--- Regionalstelle Frankfurt (O) Robert-Havemann-Str. 4 15236 Frankfurt (O)

(03334) 254-600

(0335) 5582-601

(03334) 254/602

(0335) 5582-602

Uckermark, Barnim Oder-Spree, Märkisch-Oderland, Stadt Frankfurt (Oder)

Amt für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik

Fehrbelliner Straße 4a 16816 Neuruppin

(03391) 838-4 (03391) 838-409 Prignitz,

Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, Havelland Amt für Arbeitsschutz und

Sicherheitstechnik Max-Eyth-Allee 22 14469 Potsdam

(0331) 28891-0 (0331) 28891-99 Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Potsdam, Brandenburg Tab.4: Zuständige Unfallversicherungsträger

Bau-BG Hannover, Bezirksverwaltung Berlin:

Hildegardstraße 29/30 10715 Berlin

Telefon: (030) 85781-0 Telefax: (030) 85781-333

Tiefbau-BG, Außenstelle Berlin Waghäuseler Straße 12

10715 Berlin

Telefon: (030) 857904-02 Telefax: (030) 857904-66

Kompakt: Zuständigkeiten im Land Brandenburg Verweise

Κ Unter der Aufsicht des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen üben vier Ämter für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (AAS) im Land Brandenburg die Kontrolle der Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften am Arbeitsplatz aus.

Öhttp:\\bb.osha.de

3 Gefährdungsbeurteilung und messtechnische Überwachung

Wie in den Kapiteln 2.2 und 2.3 ausgeführt wurde, obliegt dem Auftraggeber als Veranlasser der Untersuchung oder Sanierung von Altlasten bzw. altlastverdächtigen Standorten die Pflicht, die mit der Durchführung der vorgesehenen Arbeiten einhergehenden Gefährdungen zu ermitteln und Möglichkeiten zu deren Vermeidung zu eruieren. Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung sowie die daraufhin vorzusehenden Maßnahmen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz sind schriftlich zu verfassen.

Im Falle von Tätigkeiten auf kontaminierten Standorten setzt dies jeweils die Beurteilung einer Gefährdung bedingt durch einen möglichen Kontakt mit Gefahrstoffen (Ö Anlage 1: Glossar) voraus.

In diesem Zusammenhang sind sowohl bei Untersuchungs- als auch Sanierungsmaßnahmen die Regelungen der TRGS 524 und der BGR 128 von herausragender Bedeutung .

Des Weiteren sind nicht-stoffliche Gefährdungen, die sich bedingt durch die vorgesehenen Arbeiten vor Ort ergeben, in der Gefährdungsbeurteilung mit aufzuführen.

Als Resultat der umfassenden Gefährdungsbeurteilung für die geplanten Untersuchungs- oder Sanie- rungsmaßnahmen und des sich daraufhin ergebenden Konzeptes zum Arbeitsschutz ist insbesondere bei Durchführung von Sanierungsmaßnahmen ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe- Plan) zu erstellen, der den A+S-Plan nach TRGS 524 bzw. BGR 128 beinhaltet (vgl. Kap.2.2).

3.1 Gefährdungsbeurteilung

3.1.1 Stoffliche Gefährdungen

Grundvoraussetzung für die Ermittlung der stofflichen Gefährdung durch den Auftraggeber ist die Kenntnis der vor Ort zu erwartenden Gefahrstoffsituation. Da hierzu erst nach Vorliegen der Ergebnisse der Orientierenden Untersuchung konkrete Aussagen möglich sind, muss die Einschät- zung der Gefahrensituation zunächst auf spekulativer Basis bzw. nach Aktenlage durchgeführt werden, während sie in späteren Schritten der Bearbeitung (ab Detailuntersuchung) auf Grundlage standörtlich ermittelter Daten begründet und folglich differenziert vorgenommen werden kann.

In der ersten Phase der Bearbeitung sind die stofflichen Gefährdungen somit auf Grundlage der Histo- rischen Erkundung sowie ersten Ortsbegehungen abzuschätzen. Hierbei sind zwei grundsätzliche Fallgestaltungen zu unterscheiden:

• Kontaminationsverdächtige Flächen mit letztlich nicht zu definierendem Gefahrstoffinventar (vor allem Altablagerungen),

• Kontaminationsverdächtige Flächen mit branchentypisch zu erwartendem Gefahrstoffmuster (vor allem Altstandorte).

Während im ersten Fall aus vorsorglichen Gründen eine große Bandbreite möglicherweise anzutref- fender Gefahrstoffe bei der Gefährdungsbeurteilung zu unterstellen ist, sind im zweiten Fall nach Wirtschaftszweigen differenzierende Konkretisierungen bzw. Einschränkungen möglich. Branchen- typisch differenzierende Gefahrstoffaufstellungen sind entsprechenden Berichten oder auch Literatur- stellen zu entnehmen (z.B. LFU 1997, LFUG 1998, GEHR et al. 1990).

Im Zuge der Orientierenden Untersuchung werden konkrete Daten zur Schadstoffbelastung des jewei- ligen Standorte gewonnen, die gezielt auch zur begründeten arbeitsschutzrechtlichen Gefährdungs- beurteilung auszuwerten sind. Hierbei ist zunächst eine erste Bewertung in der Form vorzunehmen, dass die Frage akuter Gefahren (z.B. bedingt durch Brand- oder auch Explosionsverhalten nachge- wiesener Substanzen) zu klären ist. Gegebenenfalls resultieren aus diesem Bewertungsschritt sofortige Schutzmaßnahmen. Schließlich ist eine umfassendere Bewertung der Gefahrstoffsituation vorzunehmen, die neben den Angaben zur Art und Konzentration der Stoffe weitere Sachverhalte, wie z.B. im Hinblick auf die Toxizität und Mobilität der angetroffenen Schadstoffe klären muss. Aus dem oftmals vorliegenden komplexen Gemisch einer Vielzahl an Substanzen sind daraufhin die für den Arbeitsschutz relevanten Gefahrstoffe abzuleiten. Bei der Entscheidung, ob es sich bei den ermittelten Stoffen um Gefahrstoffe handelt, können die im Bundesanzeiger für Arbeit und Sozialordnung nach §

4 GefStoffV veröffentlichte Liste eingestufter gefährlicher Stoffe und Zubereitungen sowie die TRGS 905 und 907 Anwendung finden. Der § 35 GefStoffV ist zu beachten.

Die folgende Abbildung soll das Prinzip der Bewertung von Untersuchungsergebnissen aus Sicht des Arbeitsschutzes in Form einer schematischen Darstellung verdeutlichen (nach BURMEIER et al. 1995 und MUNR 1998):

Abb. 1: Vorgehensweise bei der Bewertung kontaminierter Bereiche aus Sicht des Arbeitsschutzes

Gefahrstoffe können grundsätzlich in fester Form (am Boden bzw. an Stäuben gebunden), flüssig (gelöst bzw. suspendiert oder emulgiert im Sickerwasser), gasförmig (als flüchtige organische oder anorganische Substanzen) sowie als Aerosol (in Form von Nebeln) vorkommen. Entsprechend ist die Aufnahme von Gefahrstoffen in den menschlichen Körper bei Durchführung von Tätigkeiten auf Altlastverdachtsflächen oder Altlasten im Grundsatz über verschiedene Wege möglich oral:

• Verschlucken von Boden- oder Staubpartikel und Aufnahme über den Magen-Darm-Trakt),

• inhalativ (Einatmen von flüchtigen oder am lungengängigen Staub anhaftenden Substanzen und Aufnahme über den Atemwegs-Trakt) oder

• dermal (Kontakt der ungeschützten Haut mit durch die Haut diffundierenden Substanzen und Aufnahme in den Körper).

Abb. 2: Schematische Darstellung der Aufnahme von Gefahrstoffen in den Menschen bei Arbeiten auf kontaminierten Standorten

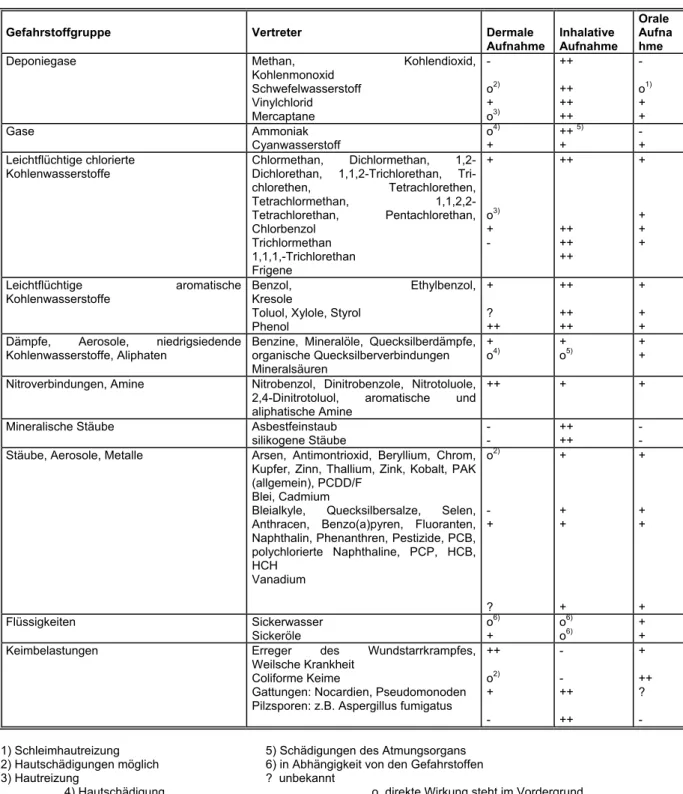

In Abhängigkeit von den physikalisch-chemischen Eigenschaften des jeweiligen Schadstoffes (z.B.

Dampfdruck, Löslichkeit) sowie den standörtlichen Gegebenheiten des Einzelfalles können die Ge- fahrstoffe bzw. auch Substanzgemische auf den beschriebenen Wegen in den Menschen gelangen, wobei die nachfolgende Tabelle eine erste Orientierung in Bezug auf substanzspezifische Unterschie- de ermöglichen soll. In der Bewertung des Einzelfalls ist zur Ableitung der relevanten Wirkungspfade bei Antreffen bzw. Verdacht auf das Vorkommen von Gefahrstoffen entsprechende weiterführende Literatur hinzuzuziehen.

Eine Übersicht zur Bewertung von Gefahrstoffen in Bezug auf die jeweils relevanten Wirkungspfade findet sich z.B. in BURMEIER et al. 1995, zumal dort weitere hilfreiche Hinweise im Hinblick auf arbeitschutzrelevante Aspekte (z.B. Schutzausrüstung, Erste Hilfe etc.) gegeben werden.

Die orale Aufnahme kann im vorliegenden Kontext nachrangig betrachtet werden, da diese durch Beachtung der entsprechenden hygienischen Verhaltensweisen praktisch auszuschließen ist. Die Einhaltung der entsprechenden Handlungsanweisungen ist jedoch zu überwachen.

Der bedeutsamste Aufnahmepfad für gefährliche Stoffe bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen ist die inhalative Aufnahme. Für viele relevante Stoffe wurden Grenzwerte für die Luft am Arbeitsplatz abgeleitet, wobei MAK (künftig AGW) und TRK (künftig TGW) unterschieden werden. Für beide gilt:

Es sind Schichtmittelwerte bei in der Regel täglich achtstündiger Exposition und Einhaltung einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 40 Stunden.

Die Technische Richtkonzentration (TRK) ist die Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz, die nach dem Stand der Technik erreicht werden kann (§ 3 Abs. 7 GefStoffV). Auch bei Einhaltung der TRK besteht ein erhöhtes gesundheitliches Risiko, weshalb auch bei Einhaltung der TRK weitergehende Maßnahmen z.B. zur gesundheitlichen Überwachung der Beschäftigten vorgeschrieben sind.

Tab. 5: Substanzspezifische Wirkungspfade (nach BURMEIER et al. 1995)

Gefahrstoffgruppe Vertreter Dermale

Aufnahme

Inhalative Aufnahme

Orale Aufna hme

Deponiegase Methan, Kohlendioxid,

Kohlenmonoxid Schwefelwasserstoff Vinylchlorid Mercaptane

- o2) + o3)

++

++

++

++

- o1) + +

Gase Ammoniak

Cyanwasserstoff

o4) +

++ 5) +

- + Leichtflüchtige chlorierte

Kohlenwasserstoffe

Chlormethan, Dichlormethan, 1,2- Dichlorethan, 1,1,2-Trichlorethan, Tri-

chlorethen, Tetrachlorethen, Tetrachlormethan, 1,1,2,2-

Tetrachlorethan, Pentachlorethan, Chlorbenzol

Trichlormethan 1,1,1,-Trichlorethan Frigene

+

o3) + -

++

++

++

++

+

+ + +

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzol, Ethylbenzol, Kresole

Toluol, Xylole, Styrol Phenol

+

? ++

++

++

++

+ + + Dämpfe, Aerosole, niedrigsiedende

Kohlenwasserstoffe, Aliphaten Benzine, Mineralöle, Quecksilberdämpfe, organische Quecksilberverbindungen Mineralsäuren

+

o4) +

o5) +

+ Nitroverbindungen, Amine Nitrobenzol, Dinitrobenzole, Nitrotoluole,

2,4-Dinitrotoluol, aromatische und aliphatische Amine

++ + +

Mineralische Stäube Asbestfeinstaub

silikogene Stäube -

- ++

++ -

- Stäube, Aerosole, Metalle Arsen, Antimontrioxid, Beryllium, Chrom,

Kupfer, Zinn, Thallium, Zink, Kobalt, PAK (allgemein), PCDD/F

Blei, Cadmium

Bleialkyle, Quecksilbersalze, Selen, Anthracen, Benzo(a)pyren, Fluoranten, Naphthalin, Phenanthren, Pestizide, PCB, polychlorierte Naphthaline, PCP, HCB, HCH

Vanadium

o2)

- +

?

+

+ +

+

+

+ +

+ Flüssigkeiten Sickerwasser

Sickeröle

o6) +

o6) o6)

+ + Keimbelastungen Erreger des Wundstarrkrampfes,

Weilsche Krankheit Coliforme Keime

Gattungen: Nocardien, Pseudomonoden Pilzsporen: z.B. Aspergillus fumigatus

++

o2) + -

- - ++

++

+ ++

? - 1) Schleimhautreizung 5) Schädigungen des Atmungsorgans

2) Hautschädigungen möglich 6) in Abhängigkeit von den Gefahrstoffen

3) Hautreizung ? unbekannt

4) Hautschädigung o direkte Wirkung steht im Vordergrund

Die Maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK) ist die Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz, bei der im Allgemeinen die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigt wird (§ 3 Abs. 5 GefStoffV).

Weil die Konzentration der Stoffe in der Atemluft technologieabhängig erheblichen Schwankungen unterworfen sein kann, müssen auch die maximal möglichen Abweichungen vom Mittelwert begrenzt werden, um Gesundheitsschäden zu vermeiden. Solche Begrenzungen heißen Kurzzeitwerte. Es gibt Stoffe mit Kurzzeitwert 1 (keine Überschreitung des MAK bzw. TRK erlaubt) und Kurzzeitwert 4 (in keinem 15 Minuten-Intervall darf das Vierfache des MAK bzw. TRK überschritten werden). Als Randbedingung gilt hierbei, dass die Dauer der erhöhten Exposition eine Stunde pro Schicht nicht überschreiten darf.

Neben der inhalativen Aufnahme ist in diesem Kontext unter Umständen auch der dermale Wirkungspfad zu beachten, da auch die intakte Haut keine undurchdringliche Schutzschicht darstellt, sondern vielmehr von einer Reihe von festen Stoffen, Flüssigkeiten und Aerosolen durchdrungen werden kann. Entscheidende Eigenschaften eines Stoffes, die Art und Ausmaß der Aufnahme durch die Haut beeinflussen sind:

• die Löslichkeit in Wasser und Fett,

• die Polarität bzw. elektrische Ladung,

• die Dielektrizitätskonstante,

• die Molekülgröße und -struktur sowie

• die chemische Umwandlung in der Haut oder an der Oberfläche.

In der Gefährdungsbeurteilung muss vor dem Hintergrund der am jeweiligen Standort anzutreffenden Gegebenheiten und der vorgesehenen Tätigkeiten entschieden werden, inwieweit dieser Wirkungspfad vertiefend zu betrachten ist. Speziell dem dermalen Pfad gewidmete Ausführungen sind der Fachliteratur zu entnehmen (Ö z.B. EPA 1992, STUBENRAUCH et al. 1995). Des Weiteren können Informationen über bestimmte Wirkungen und Aufnahmepfade für entsprechend bedeutsame Stoffe in den folgenden TRGS nachgelesen werden:

Ö TRGS 905: Verzeichnis krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefähr- dender Stoffe,

Ö TRGS 907: Verzeichnis sensibilisierender Stoffe und

Ö TRGS 150: Unmittelbarer Hautkontakt mit Gefahrstoffen, die durch die Haut resorbiert werden können – hautresorbierbare Gefahrstoffe.

Umfangreiche Informationen zur Bewertung von Gefahrstoffen (relevante Aufnahmepfade, Wirkungen etc.) im Rahmen der stofflichen Gefährdungsbeurteilung liefern des Weiteren z.B. die substanzspezi- fischen Beschreibungen in RIPPEN (2002), DIESEL & LÜHR (2002) und EIKMANN et al.(2002) sowie das Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft (GISBAU, 2001).

Neben diesen direkt stofflich bedingten Vergiftungsgefahren sind zudem weitere Gefährdungssitua- tionen zu berücksichtigen (ÖLFU 1997, LFUG 1998, BURMEIER et al. 1995 ):

• Gefährdungen durch Deponiegase (Brand- und Explosionsgefahr, Erstickungsgefahr durch Verdrängung von Sauerstoff),

• Gefährdungen durch Stäube.

Erstickungsgefahr

Insbesondere in Räumen und Schächten kann das Verdrängen der Luft zu Sauerstoffmangel führen, indem die normalerweise anzutreffende Konzentration von ca. 21 Vol.% auf Werte unter 17 Vol.%

abfällt. Bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen ist ein Sauerstoffgehalt von > 19 Vol.% zu gewähr- leisten, ansonsten sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen (ÖBGR 128, ÖKapitel 4).

Brandgefahr

Durch Verbrennungen herbeigeführte Verletzungen können lebensbedrohliche Folgen haben; beim Einatmen von heißen Brandgasen ist auch der Atemwegstrakt (vor allem die Lunge) betroffen. Bei der Verbrennung von niedermolekularen Kohlenwasserstoffen (Beispiel: Methan) tritt zudem die Gefahr auf, dass die schwach bläulich brennende Flamme übersehen wird.

Explosionsgefahr

Läuft eine Verbrennung sehr schnell ab, bezeichnet man den Vorgang als Explosion mit entsprechender Zerstörungswirkung und Verletzungsgefahr. Eine Explosion kann erfolgen, wenn die folgenden Gegebenheiten am Standort angetroffen werden:

• Vorhandensein eines explosionsfähigen Brennstoff-/Luftgemisches. Der Mischungsbereich, in dem ein explosionsfähiges Gemisch vorliegt, ist mit der unteren und oberen Explosionsgrenze (OEG/UEG) zu beschreiben und

• Vorhandensein einer Zündquelle mit ausreichender Energie.

Stäube

Von Stäuben können ebenfalls Gesundheitsschäden verursacht werden. Alle Stäube erfüllen deshalb die Eigenschaft eines Gefahrstoffes. Entsprechend wurden Luftgrenzwerte aufgestellt. Hier wird zwischen der einatembaren Fraktion (kenntlich am E hinter dem Zahlenwert) und der alveolengängigen Fraktion (Feinstaub zwischen 1 und 10 µm, kenntlich am A) unterschieden. Neben Grenzwerten für Stäube mit toxischer Wirkung gibt es auch den Allgemeinen Staubgrenzwert für Stäube ohne spezifische Wirkung: 3 mg/m3 A und 10 mg/m3 E.

3.1.2 Nicht stoffliche Gefährdungen

Neben diesen durch Gefahrstoffe bedingten Gefährdungen sind zusätzlich nicht-stoffliche Gefahren- momente von Bedeutung, die im Zusammenhang mit der standortspezifischen Gefährdungsbeurtei- lung bewertet werden müssen. Dies können z.B. sein:

• Gefahren durch unbekannte Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen,

• Gefahren durch Fundmunition,

• elektrische Gefährdung durch unbekannte Stromleitungen und elektrostatische Aufladungen oder

• Gefährdung durch Baugruben und Gräben sowie bei Flächen mit gefährlicher Oberfläche kippende, rollende oder gleitende Teile bzw. Standsicherheitsprobleme.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Bei Eingriffen in den Untergrund können erdverlegte Leitungen beschädigt und bedingt durch das Freisetzen hoher Energiemengen (Strom, Gas, ggf. Chemikalien) Arbeitnehmer und bauliche Anlagen gefährdet werden. Die Lage dieser Leitungen ist durch Einsicht in die entsprechenden Leitungspläne der Versorgungsunternehmen zu recherchieren bzw. konkret bei den Betreibern nachzufragen. In jedem Fall ist ein ausreichender Sicherheitsabstand von den nach Aktenlage bestehenden Trassen- verläufen einzuhalten, da die Bestandspläne oftmals ungenau sind.

Fundmunition

Liegt der Verdacht auf Fundmunition vor, ist eine entsprechende Untersuchung bzw. Beräumung durch ein dafür zugelassenes Unternehmen oder den staatlichen Munitionsbergungsdienst und die anschließende Freigabe der Fläche durch den staatlichen Munitionsbergungsdienst (Hauptallee 116/8 15838 Wünsdorf Telefon: +45 033702 7-2800, Telefax.: +49 33702 7-2801) erforderlich.

Elektrische Gefährdung

Das Berühren spannungsführender elektrischer Leitungen kann tödliche Folgen haben. Auch bei weniger gut leitenden Materialien kann bei Nässe ein Stromüberschlag erfolgen. Insbesondere bei Arbeiten mit Maschinen (z.B. Baggern, aufgestellte LKW-Laderampen) ist die Gefahr der unzulässigen Annäherung an spannungsführende Freileitungen besonders zu beobachten.

Baugruben, Gräben, Flächen mit gefährlicher Oberfläche

Nicht oder mangelhaft abgeböschte oder unverbaute Leitungsgräben und Baugruben können zum Abrutschen von Erdmassen und zum Einsturz der Graben- und Baugrubenwände führen, was schwere Unfälle durch Verschütten zur Folge haben kann. Entsprechend unfallträchtig sind Arbeiten in Bereichen mit unsicherem Untergrund.

Kompakt: Gefährdungsbeurteilung Verweise

Κ Die mit der Durchführung von Untersuchungs- oder Sanierungs- maßnahmen einhergehenden Gefährdungen stofflicher und nicht stofflicher Art sind durch den Auftraggeber zu ermitteln. Aufgrund unterschiedlicher Kenntnisstände erfolgt dies in einer frühen Bearbeitungsphase aufgrund von Vermutungen, während im Zuge der Detailuntersuchung eine Konkretisierung auf Basis ermittelter Daten möglich ist. Auf der Grundlage der nach Tätigkeiten zu differenzierenden Gefährdungsbeurteilung ist der jeweilige Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu erstellen, der letztlich technische, organisatorische und personenbezogene Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung der Gefährdung der Arbeitnehmer vorzusehen hat.

ÖBURMEIER et al.1995 ÖLFU 1997

ÖLFUG 1998 ÖAG BG 1998 ÖMUNR 1998 ÖRIPPEN 2002 ÖEIKMANN et al. 2002 ÖGM 1998

ÖGISBAU 2001